Читать онлайн Александр Островский бесплатно

Перед занавесом

Александр Николаевич Островский родился в Москве 31 марта 1823 года…

Произнеся эту привычную фразу, биограф Островского должен перевести дух и задуматься. Сейчас взовьется занавес над его судьбой… Что рассказать о жизни великого драматурга, чем удовлетворить любопытство к нему читателя?

Всего полтора столетия прошло со дня его рождения и меньше ста лет со дня смерти[1], а многое, что связано с его жизнью, литературным трудом, личным обиходом, близкими и друзьями, безвозвратно утеряно в беге времени. Есть годы и даже десятилетия (таковы, например, годы детства и юности), о которых почти нечего сказать: факты отрывочны и недостоверны, сведения случайны, документы безлики.

Островского-драматурга так часто бранили в повременной печати 1870—1880-х годов, что современники с опозданием догадались, что он – классик. Большинству и в голову не приходило записывать что-либо о своих встречах и разговорах с ним, а спохватились, когда было поздно: стали напрягать память, присочинять, выдумывать. Физиономия Островского плохо уловима из мемуаров, черты его расплываются.

Белокурый, стройный, хорошо пел – рисует его один из воспоминателей. Смолоду грузный, рыжеватый, рано облысевший, никогда не слышали его поющим – настаивает другой… Надо сводить эти свидетельства на очную ставку, выверять, просеивать.

Сам Островский мало помог своему биографу. Мы знаем писателей, всю жизнь создававших душевный автопортрет. Таков, например, Лев Толстой. Мы можем представить себе его детство по детству Николеньки Иртеньева, участие в Крымской войне – по «Севастопольским рассказам», его жизнь на Кавказе – по «Казакам», его духовные поиски зрелых лет – по судьбе Пьера Безухова, Левина и Нехлюдова. Толстой всю жизнь заглядывал внутрь себя, приоткрывая в творчестве тайники собственной души, бесстрашно вынося их содержимое на свет божий. А кроме того – какое море воспоминаний, писем, дневников, запечатлевших день за днем его великую жизнь!

Островский – драматург, а значит как художник обручен с самой объективной и безличной формой литературы: его герои – это вовсе не он сам, хотя бы и в пересозданном искусством виде. Чужие волнения, страдания, страсти. Ни слова о себе, о своих близких, о личном. Такова вообще участь драматического писателя. Что можно сказать о судьбе Шекспира или Лопе де Вега на основании их пьес? Островский приоткрывается нам в своих комедиях и драмах ничуть не больше, чем Шекспир в «Отелло» или «Макбете», а великий англичанин не зря принадлежит к числу загадочных лиц литературной истории.

Конечно, и в драматической форме автор иной раз не вытерпит и ударится в лиризм и хоть тенью, хоть уголышком изобразит себя; так тот же Толстой воплотит свою душевную драму в Сарынцове («И свет во тьме светит»), свою мечту об «уходе» – в Феде Протасове из «Живого трупа». Но даже таких «окошек» в автобиографию мы не найдем в драматическом творчестве Островского. В его пьесах есть благородные резонеры, но нет лиц, в которых мы узнали бы автора.

Да и составит ли интерес для читателей личная судьба человека, который не воевал, не дрался на дуэли, не путешествовал вокруг света, не блистал при дворе, не проматывался на рулетке, не памятен любовными приключениями, не заточался в острог, не отбывал ссылку… Домоседом прожил всю жизнь в Москве и только однажды в зрелые годы переменил квартиру: перебрался из Яузской части на Волхонку. Жизнь ровная, лишенная громких событий и, по видимости, малоинтересная…

Но может ли быть малоинтересной жизнь человека, который населил русскую сцену толпой живых лиц? Который прошел свой путь как рыцарь театра, безраздельно преданный одной этой страсти и ради нее готовый на любые испытания, на подвижнический, лишенный скорого вознаграждения труд?

- Он имел одно виденье,

- Непостижное уму,

- И глубоко впечатленье

- В сердце врезалось ему…

Важно угадать в Островском этого пушкинского рыцаря, подвижника-терпеливца, всю жизнь самоотверженно работавшего для театра, боровшегося с рутинерами и чиновниками за великое русское искусство. Важно открыть внутреннее, духовное напряжение этой жизни, и тогда мы согласимся, что и эта судьба полна интереса и поучительна не менее иной судьбы, богатой круговоротом событий, страстей и перемен. Да и крутых поворотов в жизни Островского при внимательном взгляде окажется больше, чем поначалу думалось, и не таким уж домоседом он предстанет.

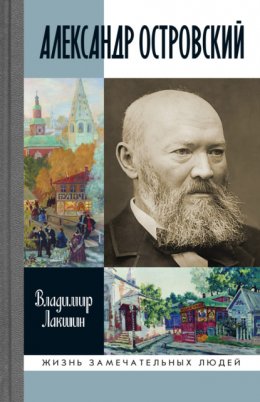

В его облике нет как будто ни капли возвышенного: спокойно сидит Островский в шубейке на беличьем меху, запечатленный точной кистью Перова, и только глаза его – голубые, умные и острые, отнюдь не самоуверенные, но выпытывающие, ненасытные, доверчивые и не дающие солгать, только эти детские глаза его – свидетели совершающейся в нем горячей внутренней жизни.

(Кабы не этот взгляд – можно б было, глядя на портрет, вообразить московский неподвижный быт, когда в деревянном домишке холодно и в теплой одежде сидят, чтобы руки-ноги не стыли, а где-то рядом кипит пузатый самовар и на беленой скатерти большие, в цветах, фарфоровые чайники, пироги, жамки и прочие соблазны Замоскворечья.)

Где же искать живого Островского? Дневники его хороши и живописны только ранние: это школа начинающего писателя. Но и там меньше всего о себе – больше о том, что видел, наблюдал в первых своих поездках за пределы родного дома: о природе, городах и реках, о нижегородском театре, о лицах костромских крестьян. О себе же ни полсловечка.

Драматурга упрекали в необъятном тщеславии – это ходячее мнение раздуто его недругами, разнесено молвой. Если судить по его писаниям, я не знаю человека скромнее, непритязательнее в отношении себя, чем Островский. В его поведении нет и намека на величавую историческую поступь. Он никогда не гляделся в литературное зеркало, не стремился себя запечатлеть и показаться с выгодной стороны в глазах потомства. Не писал дневников и писем в расчете на посторонние глаза, просто не надеялся, что они будут кому-нибудь интересны, кроме прямых адресатов. Большинство его писем малосодержательны – это простые извещения о событиях, жалобы на безденежье, волнения о распределении ролей в новых пьесах.

Он не любуется собой со стороны, в нем много доверчивости и открытости, великого простодушия. И при огромном самобытном уме какая-то ребяческая непосредственность. Так дети великолепно схватывают мир в ярких рисунках, но вовсе не заняты самоизучением, анализом своего «я» – это попросту чуждо их натуре. Более чем кто-либо Островский имел право сказать: вся моя биография – в моих пьесах.

В 1879 году издатель «Русский старины» Михаил Семевский усердно подстрекал Островского к писанию мемуаров для своего журнала. Драматург отвечал ему:

«Я сам уже давно мечтаю, что “вот я буду писать свои воспоминания”, как это будет мне приятно, как это будет живо и правдиво, сколько нового я скажу… Но я знаю в то же время, что мечты мои так мечтами и останутся. Чтобы привести в порядок свои воспоминания и хоть только начать их как следует, нужны покой и досуг; а ничего этого у меня нет, не будет и быть не может!.. Я только и делаю, что или работаю для театра, или обдумываю и обделываю сюжеты вперед, в постоянном страхе остаться к сезону без новых пьес, т. е. без хлеба, с огромной семьей, – так уж до воспоминаний ли тут!»[2]

Может быть, оттого, что сам Островский мало радел о сохранении следов своей личной судьбы, беспечно отнеслось к этому и его ближайшее потомство. Исчезли безвозвратно многие рукописи, письма. Лишь в небольшой части дошла до нас переписка с С. Максимовым, И. Горбуновым. Почти полностью пропали его письма за многие годы к брату – М. Н. Островскому[3]. Исчезла большая часть писем к Некрасову[4]. Все письма к Салтыкову-Щедрину. Сын драматурга С. А. Островский, уходя на Первую мировую войну, обещал биографу Аполлона Григорьева, В. Княжнину, передать ему по возвращении письма Григорьева к Островскому: от них тоже не осталось и следа[5]. Этот скорбный перечень легко было бы продолжить.

Когда перед юбилеем 1923 года журналист Михаил Сокольников посетил усадьбу Щелыково, он стал расспрашивать Н. Н. Любимова, сопровождавшего его в прогулке по парку, уцелели ли письма Островского, фотографии. «Письма? – отвечал Любимов. – Писем-то было много, да валялись они без внимания и, конечно, тоже погибли. На чердаке остался один мусор, вот у меня еще есть немного, это к моему отцу (он управлял усадьбой до меня)… Вот тоже лежали пачки и у работника, во флигеле; недавно кто-то приезжал из Кинешмы, спрашивал их у него, – тот ответил: “Было, – говорит, – правда много, да сожгли на самовары. Пораньше бы немного…”»[6].

Серьезное изучение биографии, собирание и издание неизвестных текстов Островского развернулось, в сущности, лишь с 20-х годов XX века, уже при Советской власти. Многое было сделано такими учеными, как Н. П. Кашин, Н. Н. Долгов, В. А. Филиппов, С. К. Шамбинаго, А. И. Ревякин, Л. М. Лотман, Е. Г. Холодов, и другими. Однако в биографии Островского до сих пор немало белых пятен, загадок, неясностей, сомнительных дат, предположительных построений.

Лишь в 1973 году разыскана записная книжка Островского 1854 года, лишь в 1976-м – дневник его поездки на юг с актером Мартыновым, только в 1979-м – дневник путешествия во Францию и Англию[7].

Любая биография – реконструкция погасшей жизни. Приходится соединять мостками воображения сохранившиеся свидетельства, уцелевшие факты, перепрыгивать догадкой через неизвестное. Запретно лишь выдавать гипотезу за несомненность.

В этой книге нет вымысла даже в мимолетных бытовых и исторических подробностях. Указания на основные источники любознательный или недоверчивый читатель найдет в примечаниях в конце книги. Но в случае нужды я мог бы едва ли не любую строку подтвердить отсылкой к мемуарам, публикациям, документам, исследованиям.

Считаю долгом уведомить, что, делая поправки и уточнения во втором издании, я воспользовался советами и замечаниями Н. В. Баранской, В. Н. Бочкова, Е. И. Гольденвейзер, Э. Л. Ефременко, В. В. Жданова, В. А. Каверина, М. И. Перпер, В. С. Попова, Е. Г. Холодова, И. Г. Ямпольского, к которым испытываю искреннюю благодарность.

Прямое дело биографа – понять связь событий и дат, великого и малого, литературного и человеческого в крупной судьбе. И тогда за ворохом фактов и пеленой гипотез встанет перед нами не иконописный лик – живое, умное, лукавое, страдающее лицо драматурга.

В костромской усадьбе Островского – Щелыкове – вас непременно поведут в Ярилину долину, к ключу, где, по местному преданию, растаяла Снегурочка. В полукружье кудрявых кустов и молодых деревьев, лишь на два венца подымаясь над землей, уходит вниз бревенчатый сруб шестигранного неглубокого колодца. Вода в нем небесно-голубая даже в пасмурный день, при солнце же – будто подкрашенная яркой синькой. До дна тут, кажется, достанешь рукой – каждый камешек, каждый прутик различим на песчаном донце, и видно, как выбивает в темном песке упругий жгутик ключа. Но попробуйте вымерить глубь колодца – двухметровая жердь уйдет вниз и не найдет дна.

Таков и Островский – и в своих пьесах, и в личной судьбе. Его прозрачная, незамутненная ясность обманчива. Его простота кажется всем доступной и малоглубокой, но стоит прикоснуться к ней, чтобы увидеть, как трудно вымерить или исчерпать ее…

Предуведомления окончены: третий звонок. Подымем же занавес над судьбой драматурга.

Часть первая

«Я знаю тебя, Замоскворечье»

Островский родился…

Итак, Александр Николаевич Островский родился в Москве 31 марта 1823 года, в доме диакона церкви Покрова, что в Голиках.

Пушкин в ту пору был в южной ссылке и только по ранним воспоминаниям детства представлял себе далекую

- …мирную Москву,

- Где наслажденьям знают цену,

- Беспечно дремлют наяву

- И в жизни любят перемену.

- Разнообразной и живой

- Москва пленяет пестротой,

- Старинной роскошью, пирами,

- Невестами, колоколами.

Островскому было два года, когда на Сенатской площади в Петербурге потерпело поражение восстание декабристов, а год спустя возок с фельдъегерем мчал Пушкина к царю, прибывшему на коронацию в древнюю столицу. Здесь, в Кремлевском дворце, состоялось это знаменитое свидание, пока маленький Островский гулял в высокой траве палисадника при церковном дворе в Замоскворечье.

Островскому было три года, когда в доме Веневитиновых в Кривоколенном переулке Пушкин прочел «Бориса Годунова» своим изумленным и восхищенным слушателям: юному поэту-любомудру Шевыреву, начинающему драматургу, поэту и философу Хомякову, молодому ученому Погодину. Шевыреву было в ту пору двадцать лет, Хомякову – двадцать два года, Погодину – двадцать шесть лет. Погодин задумал тогда издавать «Московский вестник», и Пушкин сделался его усердным сотрудником, хотя и досадовал на коммерческую хватку и скуповатость молодого издателя. (Двадцать с лишним лет спустя, по традиции, упроченной Пушкиным, Островский будет читать свою пьесу «Банкрот» в московских домах, и слушателями его будут те же Погодин, Шевырев, Хомяков, и также будет страдать он от прижимистого норова издателя «Москвитянина».)

В конце 20-х годов Пушкин стал наполовину москвичом, участвовал в московских журналах, дружил с «архивными юношами», которых потом увековечил в «Онегине». На московских балах в Благородном собрании блистали две красавицы – юная Алябьева и тонкая, темноволосая Гончарова: ее руки добивался поэт…

Островскому было четыре года, когда на Воробьевых горах, обнявшись «в виду всей Москвы», юные Герцен и Огарев дали друг другу свою аннибалову клятву.

Островскому было пять лет, когда в московском Благородном пансионе начал учиться Михаил Лермонтов, а в Москве последний раз побывал проездом в Персию, откуда он не вернется живым, автор «Горя от ума».

Островскому было восемь, когда на московской сцене впервые, хоть и в изуродованном цензурой виде, была представлена комедия Грибоедова с Мочаловым в роли Чацкого и Щепкиным – Фамусовым.

Островскому было тринадцать, когда в Москве прошла премьера «Ревизора», когда закрыли «Телескоп» и зашумело имя Чаадаева. Автор «Философических писем» жил одиноко и независимо во флигеле на Новой Басманной, являясь в свет безукоризненно одетым, с щегольскими холеными руками и развлекая дам в московских гостиных своим желчным остроумием.

Все эти события и лица принадлежали кругу образованного общества, дворянской культуры, которым замыкалось, как могло показаться, все, что жило, действовало, творило, оставляло свой след в истории России. Семья Островского не принадлежала к этому кругу. Все, о чем мы напомнили, происходило в Москве в то самое время, когда в ней рос и жадно впитывал первые впечатления бытия юный Островский. Но он жил как бы в другой Москве, в другом мире, и далеко-далеко брезжило время, когда эти два мира могли сойтись и перекреститься на своих розных путях.

Драматург родился и вырос в самобытном и обособленном уголке города – Замоскворечье. Здесь на каждой улице, в каждом закоулке гудели в праздник колокола церквей. Островский принадлежал по рождению к среде небогатого духовенства. Воспитанником Духовной академии, выбившимся в чиновники, был отец Островского, дочерью просвирни была его мать, священником был его дед по отцу, пономарем – дед по матери, с церковным причтом были связаны его многочисленные дядюшки и тетушки.

Низшее «белое» духовенство – несановное, небогатое, образом жизни и достатком мало отличавшееся от своих прихожан, сливалось со средой простолюдинов. Слов нет, в доме дьякона или приходского священника не редкость было встретиться с темнотой, нечистоплотностью, корыстью, но здесь же, в этих семьях, в поколениях «детей» рождались заглушенные до времени порывы к просвещению, широкой деятельности на благо народа. Из этой среды выйдут Добролюбов, Помяловский, Пыпин. Островский тоже предвестник и родня этой разночинной демократической среды.

Если заглянуть поглубже в родословную Островских, мы узнаем, что родом они из Костромской земли. В селе Остров Нерехтского уезда, по преданию, жили его предки, откуда и пошла фамилия Островских[8]. Род отнюдь не аристократический, уходящий корнями в сельщину, в земщину, и известный вглубь разве что на два-три колена. (Недавно открытый искусствоведами замечательный портретист XVIII века Григорий Островский – тоже костромич.)

Драматург всю жизнь оставался горячим патриотом Костромы и с одушевлением говорил о земле своих предков. Он любил рассказывать о мужестве и силе костромского мужика, «выходящего сам-один с рогатиной и ножом на бурого медведя». И добродушно посмеивался над своим другом Провом Садовским, рязанцем по происхождению, говоря, что у всех рязанцев прирожденная актерская жилка и что рязанцы таковы, что «без штуки и с лавки не свалятся». Рязанец Прокопий Ляпунов, воспетый в трагедии Кукольника, казался Островскому лицом излишне театральным – ему «понадобилась веревка на шею, чтобы растрогать: и вовсе в этой штуке не было нужды». Этому герою драматург противопоставлял своего земляка: «Ведь вот наш костромич Сусанин не шумел: выбрал время к ночи, завел врагов в самую лесную глушь; там и погиб с ними без вести, да так, что до сих пор еще историки не кончили спора о том, существовал ли еще он в самом деле на белом свете»[9]. Островского привлекала в его земляках суровая основательность, немногословное мужество.

Его всегда тянуло на землю отцов, и не зря, когда Николай Федорович Островский приобрел костромское имение Щелыково, сын полюбил ездить туда на лето, а после смерти отца выкупил имение у мачехи, сделал его своим постоянным летним домом и стал не по семейному преданию только, но по роду жизни костромичом.

Итак, Островские были из костромских мест. Дед нашего драматурга по отцу, Федор Иванович Островский, в 90-е годы XVIII века приехал в Кострому, чтобы учиться там в духовной семинарии.

Федор Иванович был, верно, человек способный и самобытный, «кряжевой», по слову Аполлона Григорьева[10]. По окончании семинарии он остался в Костроме и стал вскоре протоиереем костромской церкви Благовещения. Всего лишь через год после окончания им семинарии, в 1796 году, у него родился первый сын, Николай, – отец будущего драматурга. Рассказывают, что Федор Иванович был большой книгочей, держал дома библиотеку и заботился о воспитании четырех своих сыновей и двух дочек. Старших двух сыновей – Николая и Геннадия – он по своим стопам определил в Костромскую семинарию. Когда они успешно ее окончили, то поехали учиться в Москву, в Духовную академию.

К этому времени и сам Федор Иванович перебрался в Москву. В 1810 году, совсем еще молодой женщиной, умерла его жена – Ольга Александровна. Федор Иванович постригся в монахи под именем Феодота (по другим сведениям, Феодорита) и стал вести подвижническую жизнь в келье Донского монастыря. Он прожил до глубокой старости, внушая почтение посетителям монастыря и монастырской братии своей строгой сдержанностью, суровым немногословием. Человек истовой веры, на склоне лет он принял схиму. Можно не сомневаться, что Островского в его младенчестве и ранней юности не раз возили в Донской монастырь и подводили под благословение отца Феодота, своим обликом напоминавшего легендарный мир «Четьих-Миней». Умер он лишь в 1843 году, когда его внук уже служил в Совестном суде, и был с почетом погребен у стен Большого собора Донского монастыря.

Николай Федорович, однако, не стремился идти по стопам отца, хотя успешное учение в семинарии и затем в Духовной академии сулило ему верную церковную карьеру. В первой четверти XIX века русское духовенство, потерявшее после Петровских реформ свое былое просветительное и государственное значение и в массе своей невежественное, темное, обленившееся, переживало тяжкий кризис. Как раз в эту пору, как рассказывает историк С. М. Соловьев, почти однолеток Островского, тоже тесно связанный родовыми корнями с церковной средой, в некоторых священнических семействах возникло желание как-то поспевать за веком, «пообчиститься, поотряхнуться»[11]. В молодом же поколении рождалось стремление вырваться за границы своего сословия.

Еще в бытность свою в семинарии Николай Федорович сделал попытку поступить в недавно открывшийся в Петербурге Педагогический институт (там будет потом учиться семинарист Добролюбов), да не смог этого сделать, так как на вступительных экзаменах требовалось знание хотя бы одного из новых европейских языков, а он учил лишь латынь да греческий. В Московской духовной академии, где он живет и учится с 1814 года, Николай Федорович с особым усердием занимается дисциплинами светского цикла: курсом теории словесности, гражданской истории, эстетики, истории всеобщей литературы. И надо ли удивляться, что, окончив в июле 1818 года Духовную академию со званием кандидата, Николай Федорович спустя год устраивается на гражданскую службу. Ему дают чин губернского секретаря и определяют в общее собрание Московских департаментов сената[12].

Наверное, Николай Федорович был прилежным и исполнительным чиновником. Он воспитал в себе суровое чувство долга и к тому же обладал неукротимым желанием выбиться в люди во что бы то ни стало. Спустя два года после поступления на службу он уже коллежский секретарь, спустя еще три года – титулярный советник.

Через много лет после смерти отца, забыв о всех ссорах с ним и горьких унижениях, какие ему пришлось от него претерпеть, Островский с уважением отзовется о нем как о вечном труженике, считая в себе наследной эту его черту.

Еще учась в академии, Николай Федорович свел дружбу со своим однокашником Матвеем Саввиным. Саввин был коренной москвич и по праздничным дням приглашал провинциала Островского к себе в дом. Семья его была небогата, отец – пономарь церкви св. Николая близ Покровского моста – недавно умер. Мать – Наталия Ивановна – как то бывало по обычаю со вдовами лиц духовного звания, была пристроена в просвирни, то есть должна была печь просфорки, за что считалась причисленной к причту. При ней подрастала дочка Люба.

Была когда-то пословица: «Не просвирнино дитя, не видать сквозь тебя». Так говорили прихожане, когда кто-то в толпе застил им алтарь. Просвирнины дети обычно росли при церкви. Но судьба Любы сложилась так, что ее взяли воспитанницей в богатый дом генерала Васильчикова. Тема «воспитанницы» – важная в драматургии Островского, и не потому ли еще, что до него дошли отголоски рассказов о судьбе матери, которой он почти не знал?

Любовь Ивановна была, как рассказывают, недурна собой и, подрастая в девушках, приглянулась приятелю своего брата. Николай Федорович обвенчался с ней в той же церкви близ Покровского моста, при которой она выросла, 9 апреля 1820 года.

Пушкин, как известно, советовал молодым писателям учиться живой русской речи у московских просвирен. То, что бабушкой Островского по матери была московская просвирня, не забудет поэтому указать ни один из биографов драматурга.

Начало семейной жизни молодых Островских складывалось неудачно. Жить было негде, приходилось нанимать дешевые частные квартиры. Первый ребенок Любови Ивановны, Матвей, прожил всего несколько месяцев. Второго сына, Федора, она тоже вскоре похоронила. Понятно волнение молодой женщины, когда она ждала третьего ребенка.

Островский так передавал семейное предание о том, почему он был назван Александром: «Когда покойная матушка Любовь Ивановна написала брату своему, отцу Михаилу[13], кажется, в Смоленск, о смерти второго сына своего Федора и сетовала, что у нее дети не живут, он отвечал ей, чтобы она, если родится третий сын, назвала его Александром и что Александр (не знаю уж по каким соображениям) должен жить. Так и случилось. Это рассказывал мне отец, а также и о том, как возили меня в Смоленск к отцу Михаилу напоказ и за благословением»[14].

Странно, что Островский не догадался, чем был подсказан совет отца Михаила. Ведь Александр по-гречески – «защитник жизни», и смоленский священник надеялся, что покровительство святого убережет жизнь младенца. Для нас же это имя получает еще и то тайное оправдание и долговечный смысл, что, подобно Александру Пушкину, Александру Грибоедову и Александру Герцену, Островский станет защитником жизни в нашей литературе. Нет, не ошибся отец Михаил!

Как раз незадолго до рождения третьего сына Николай Федорович нанял новую квартиру в доме дьякона Никифора Максимова в Замоскворечье. Здесь, на Малой Ордынке, стояла небольшая пятиглавая церковь, красивый памятник архитектуры XVII века. Церковь славилась по Москве чудотворной иконой Божьей Матери Троеручицы, в ней было всегда изрядно прихожан, и дьякон ее был, видно, человек не бедный. Во всяком случае, ему принадлежал довольно солидный двухэтажный дом на каменном подклете с деревянным верхом, сдававшийся внаймы квартирантам.

В этом доме, расположившемся на сквозном участке между Малой Ордынкой и Голиковским переулком, с окнами в палисадник, в четыре часа пополуночи 31 марта (12 апреля по новому стилю) 1823 года родился Александр Николаевич Островский. Явившийся на свет в весенний предрассветный час, мальчик оказался крепче и жизнеспособнее своих рано умерших братьев. На пятый день его закутали в одеяло и понесли крестить – всего-то дороги перейти двор – в церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что на Голиках, и нарекли, не мусоля святцы, заранее припасенным именем Александр. Тщеславный Николай Федорович пригласил восприемниками младенца знакомых из чиновного мира, принадлежностью к которому гордился: титулярного советника Борисоглебского и надворную советницу Прокудину[15].

О раннем детстве Островского нам нечего рассказать. Наверное, оно было точно таким, как детство других ребят в семьях того же достатка; он незаметно подрастал в маленьких комнатах, располагавшихся венчиком вокруг печи, в доме с узенькими окошками, со скрипучими половицами. Бегал играть во двор и на улицу – тихую, пустынную, немощеную Малую Ордынку – летом пыльную, весной и осенью грязную. Смотрел, как в праздник движется к поздней обедне пестрая толпа: вальяжные купчихи в расписанных цветами да «пукетами» шалях и барышни помоднее в чепчиках и мантильках, купцы в армяках и поддевках, приказчики, мещаночки, молодые чиновники в узеньких, будто облизанных, фрачках и с прической «а-ля кок», простой люд. Вдоль улицы заборы, заборы с калитками и тесовыми воротами, глухие, утыканные сверху гвоздями, выкрашенные в грязно-красный, зеленый или темно-дикий (синевато-серый) цвет, а то и «сибиркою»… Побывавший в Москве в 1816 году царь Александр Павлович с неудовольствием заметил, что многие дома и ограды в старой столице крашены «грубою краскою», и с тех пор были назначены к употреблению колера светлые – «дикой, бланжевой, палевой и с прозеленью». Но замоскворецкие обыватели пренебрегали по большей части монаршей эстетикой, и квартальному Тигрию Львовичу Лютову в комедии «Не было ни гроша, да вдруг алтын» придется делать внушение Мигачевой за неокрашенный по предписанию забор.

Из-за заборов свисала пыльная акация, сады и огороды с огурцами располагались прямо при домах, и по летней поре купцы бегали друг к другу в гости через улицу или калитками из сада в сад, запахнувшись в домашний халат и в туфлях на босу ногу. Не только дворы, но и мостовые малопроезжих улиц густо зарастали душистой персидской ромашкой.

Пестрое, цветное, дикое, причудливое, странное и милое Замоскворечье вскормило Островского, напитало его душу первыми впечатлениями, осталось в памяти художника на всю жизнь.

Замоскворечье… Даже по своей топографии оно казалось удаленным от старой, коренной Москвы. Друг Островского и его литературный спутник Аполлон Григорьев, в те же годы подраставший в Замоскворечье, в своих записках, извинившись за избитость приема, ведет читателя на кремлевский холм, чтобы взглянуть оттуда на панораму огромного города-села, «чудовищно фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою». Последуем и мы за ним.

Перед нами, если смотреть на юг, прямо за рекой, занимая полгоризонта, будто очерченные огромной дугой, раскинулись дома, церкви и сады Замоскворечья. Слева, на юго-восток, дугу эту стягивают купола и колокольни Симонова и Новоспасского монастырей, справа, на юго-запад, Донского и Девичьего. Два моста – Москворецкий и Большой каменный – протянулись над водой, соединяя с центром города заречную его сторону.

«От ядра всех русских старобытных городов, – напоминает нам родословную Замоскворечья Ап. Григорьев, – от кремля, или кремника, пошел сначала белый, торговый город; потом разросся земляной город, и пошли раскидываться за реку разные слободы. В них уходила из-под влияния административного уровня и в них сосредоточивалась упрямо старая жизнь. Лишенная возможности развиваться самостоятельно, она поневоле закисала в застое»[16].

Перейдя Большой Каменный мост и миновав Болото, вы попадаете в правую часть Замоскворечья. Следуя по Якиманке, здесь можно выйти к Калужским воротам, уже в те поры оставившим по себе память одним названием. По этой улице в праздники текли на богомолье и просто ходили гулять к Донскому монастырю толпы народа. Наверное, эту дорогу хорошо знал и внук схимника Феодота. Чуть левее шла Большая Полянка, а если забрать от нее еще налево, в сторону Ордынской и Татарской слобод, там начиналась едва ли не самая корневая земля Замоскворечья – одноэтажные домики в пять окон с мезонинами, длинные глухие заборы, густые сады, а в открытых окнах – кипящие самовары на столиках… Здесь пролегала и знаменитая Болвановка, названная так потому, что когда-то встречали на этом месте русские князья посланцев хана, приехавших за данью, и били поклоны татарским идолам.

Но все это правая сторона Замоскворечья, тяготеющая к югу и юго-западу. Островский же родился и жил первые годы в левой, юго-восточной его части, главной артерией которой, или «жилой», как выражается Аполлон Григорьев, была Пятницкая улица. С кремлевского холма хорошо была видна господствующая над морем домишек с садами и церквей огромная помпезная церковь Климента, папы римского, расположенная на Пятницкой, в пяти минутах ходьбы от домика, где родился Островский. Диаконом Климентовской церкви был свояк Островских – Александр Иванович Бессонов, и едва ли не он приискал Николаю Федоровичу квартирку при соседнем храме. Старинную топографию этих мест, какими они были в 1612 году, воскресит Островский много лет спустя в ремарке к драме «Минин»: «За Москвой рекой, против Кремля. Направо тын Климентовского острога с бойницами и воротами, налево деревянная церковь св. Климента, прямо земляной вал, за валом, вдали, виден Кремль».

Так было двумя столетиями прежде. Теперь же вблизи Климентовской церкви и вправо по Пятницкой, вспоминает Аполлон Григорьев, сосредоточилась в каменных домах, иной раз и с каменными заборами, жизнь по преимуществу купеческая. Таким образом, по замоскворецким понятиям, Островские жили в довольно аристократическом районе. Влево от Пятницкой, и вплоть до самой Зацепы, не однажды воспетой драматургом в его комедиях, жизнь купеческая сплеталась с мелкомещанской, мелкочиновнической и даже мелкодворянской. На Зацепе поселит Островский мещанку Марью Агуревну Козырную в своих ранних очерках о Замоскворечье, по Зацепе будет мечтать прокатиться в собственных дрожках Миша Бальзаминов. И, конечно, где-то рядом двор и службы купца Вольтова и густой сад вдовы Белотеловой, в объятия которой, перелезши со страха через чужой забор, попадет невзначай Бальзаминов.

Закисшая, косная, окаменевшая в своих формах жизнь, особливые ее нравы, чудачества и предрассудки окружали Островского с той ранней поры жизни, когда он начал помнить себя.

Здесь любили говорить о варке варенья и солке огурцов, ставили на окна бутыли с настойкой, заготавливали впрок солонину, покупали годовые запасы рыбы, меду и капусты. Здесь степенно беседовали за кипящим самоваром или стаканчиком «пунштика» бородатые купцы. Здесь их молодые жены и дочери выглядывали на улицу из-за коленкоровых занавесок, мечтая о «галантерейных» кавалерах. Здесь почта была великой редкостью, и солдата-инвалида, разносившего письма, пугались, как нежданной беды. Здесь люди добродетельные чай пили только с медом да с изюмом, экономя дорогой сахар. Здесь от всех болезней лечились банькой да полуштофом ерофеича, настоянного на красном перце. Здесь из дома в дом ходили свахи, красно расписывая достоинства женихов. Здесь по праздникам ходили в церковь, пекли пироги, ужинали «туго-натуго», рано ложились спать. Здесь одни из принципа презирали моду, считая, что важно одеваться «к лицу» и «что кому пристало», а посему появлялись на улице, к примеру, в узеньком фрачке, широких шароварах и соломенной шляпе; другие любили разодеться поцветнее, смешав голубое с розовым; третьи бежали с утра в замоскворецкую цирюльню, на которой красовалась вывеска, изображавшая молодого франта с локонами на висках и хохлом на лбу, и выходили оттуда, помахивая тросточкой, без меры завитые и напомаженные.

На Пятницкой, на Зацепе, на Болвановке, в путанице замоскворецких переулочков, коленец и тупичков – каких только было не увидеть картин, каких разговоров не наслушаться!

«Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с окладистой бородой, в красной рубашке для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях; это значит по душе пошло, то есть по всем жилкам. А вот налево чиновник, полузакрытый еранью, в татарском халате, с трубкой Жукова табаку – то хлебнет чаю, то затянется и пустит дым колечками. Потом и чай убирают, а пившие оный остаются у окон прохладиться и подышать свежим воздухом. Чиновник за еранью берет гитару и запевает: “Кто мог любить так страстно”, а купец в красной рубашке берет в руки камень либо гирю фунтов двенадцати […] подле него, на окне, в холстинном мешочке, фунтов восемь орехов. Он их пощелкивает, то по одному, то вдруг по два да по три, – пощелкивает себе, да и знать никого не хочет».

Такие жанровые картинки с ранних лет стояли перед глазами будущего «Колумба Замоскворечья». Конечно, уклад собственного дома Островских, обычаи и устои их семьи были не совсем обычны в окружавшем их быте. Николай Федорович Островский по образованию и душевным запросам стоял заметно выше замоскворецкой среды. И все же трудно поверить в то, что детство великого драматурга было идиллическим, безмятежным.

Удивительная и характерная черта: впечатления детства и ранней юности, мир ребенка, его увлечения, беды и открытия, когда все внове и поражает воображение, – этот золотой запас любого писателя почти не тронут Островским в его творчестве. Нет детей в его комедиях и драмах. И ни полслова о покойной матери, случайные упоминания об отце в дневниках и письмах.

Толстой, Герцен, Аксаков с любовью и умилением живописали свое детство. Островский будто не хотел о нем вспоминать.

Биография писателя не должна напоминать писанное по канонам житие: «Родился от почетных родителей, в детстве был послушен, трудолюбив…» (Вспомним, как издевается Островский над тем, что рассказывает о детстве Глумова, фальшиво сюсюкая, его мать.) И если бы биограф драматурга взялся доказать во что бы то ни стало, что и отец его был человек благороднейший, и мать передовая, образованная женщина, и мачеха – одна доброта, он, наверное, сделал бы ошибку. Что прибавит Островскому наше усилие показать, что и воспитывали его примерно, и в гимназии учился он образцово, и вел себя достохвально? К чему эта приторность? Разве может унизить Пушкина то, что он был ленивым увальнем в раннем детстве? Или Тургенев станет меньше значить для нас, оттого что мать его злобная деспотка и крепостница? Или мы хуже подумаем о Толстом, потому что он провалился на вступительных экзаменах в университет, не сумев назвать ни одного города Франции, кроме Парижа? Какие пустяки! Гении не растут в парниках и стеклянных колбах.

И потому скажем откровенно, что отец Островского рисуется нам человеком дельным, предприимчивым и суховатым. Недюжинные способности его и трудолюбие – вне сомнений. Но напрасно один из биографов драматурга – С. Н. Дурылин – увидел его черты в честном и добром старике Маргаритове из «Поздней любви»[17]. Николай Федорович был жестче, самовластнее, хоть и не был лишен отчасти старомодной сентиментальности. В отца пошел, пожалуй, Михаил Николаевич Островский, усердный чиновник, дослужившийся на склоне лет до должности министра государственных имуществ. А наш драматург, кажется, больше – и с поэтической стороны – унаследовал от матери, которой мы совсем не знаем. Говорят, это была красивая, тихая, болезненная женщина.

Первые годы семье Островских приходилось туго. Правда, не бедствовали, но жили скромно, небогато. Каждое утро в девятом часу отец, надев казенную шинель с башлыком, поспешал в веренице чиновников и приказчиков, тянувшихся в город, по Москворецкому, или, как еще его звали в старину, Живому, мосту в присутствие. Домой он возвращался в третьем часу пополудни, но часто и задерживался допоздна, выполняя частные поручения, дававшие ему приработок.

Николай Федорович целеустремленно шел по чиновничьей лестнице, не стремясь перепрыгнуть через ступеньку, но и не застревая лишнего на предыдущей. В 1824 году он уже секретарь при обер-прокурорских делах. В 1825 году получает чин титулярного советника и переходит из канцелярии сената на более видную и денежную должность секретаря 1-го департамента Московской палаты гражданского суда. Он быстро смекает, что к чинам не лишнее еще хорошие деньги, и заводит частную юридическую практику. В клиентах у него нет нехватки – купцы, мещане просят вести их дела, и занимается он этим ловко, умело.

Видно, с самого начала семейной жизни мечтает Николай Федорович о собственном доме. Ему надоело скитаться по квартирам. Прикопив денег, он покупает недалеко от Пятницкой, в Монетчиках, пустошь и строит на этой земле дом. Уже в начале 1826 года Островские переезжают туда[18].

Жизнь в Монетчиках шла уже на более широкую ногу. У Островских появились три человека дворни. Нужна была нянька, кухарка, кормилица. У Любови Ивановны едва ли не каждый год рождались дети: после старшего, Александра, еще шесть девочек и два мальчика.

Что можно сказать об этой жизни, каким представить раннее детство Островского, если отец целиком занят своей карьерой и денежными делами, а мать едва опоминается от беременностей, кормления, болезней детей? Многие из них умерли во младенчестве. Жить остались: Наталия – любимая сестра Островского, братья – Михаил и Сергей. Дети росли со всеми преимуществами и всеми недостатками большой семьи: шумно, людно, все равны, но родительская ласка – как редкий луч, и все внимание – беспомощным, младшеньким. Наташа была моложе Александра всего на год, Михаил – на четыре года. Они и были товарищами его детских игр. Особенно Наташа.

Островский вспоминал потом, что пристрастился в детстве к рукоделию. Товарищей-мальчишек было у него мало, и время он большей частью проводил в обществе сестры и ее подружек: заодно с ними и научился кроить и шить.

Как и в других домах Замоскворечья, дети играли в своем саду, реже на улице. Зимой снежки и катание с горок, летом – бабки и бумажный змей. Ходили гулять к низкому топкому берегу грязноватой Москвы-реки или к берегам куда более чистым Водоотводного канала, звавшегося в просторечье Канавой и отделявшего от реки почти все центральное Замоскворечье. Пускали кораблики в канавах и протоках, качались на качелях в саду, как издавна русские барчата любили коротать дни с прислугой (к 1831 году у Островских было уже пять человек дворни). Девичья, прихожая, дворницкая, комната няни, где пелись старинные песни, велись, невзирая на детские уши, откровенные разговоры о житье-бытье, для юного Островского играли, наверное, не меньшую роль, чем для Герцена или Аполлона Григорьева, рассказавших нам об этом.

Как у всех, была у Островского своя няня – Авдотья Ивановна Кутузова, – и, конечно, развлекая детей, долгими зимними вечерами, когда все Замоскворечье погружалось во тьму, плела она им свои сказки. Островский говорил впоследствии Савве Мамонтову, что ее рассказами навеяна «Снегурочка»[19].

Последние годы жизни прожила в доме Островских и бабушка Наталия Ивановна, та самая московская просвирня, у которой не грех было поучиться точному и вкусному народному языку. Мальчик памятливый, «прислушливый», Островский затихал, широко раскрыв глаза, когда бабушка или няня садились рассказывать о русских богатырях, чертях и ведьмах, о подвигах Бовы-королевича, и ничего не пропускал, сам не ведая к чему, впитывал.

В 1831 году, когда Островскому не было еще девяти лет, умерла после тяжелых родов его мать, Любовь Ивановна. Отец остался с шестью детьми на руках. Младшие девочки-близнецы, Надежда и Вера, умерли вскоре вслед за матерью. Николаю Федоровичу предстояло одному воспитывать трех сыновей и дочь Наташу.

А между тем отец по-прежнему был поглощен службой, с утра до вечера сидел в присутствии, так что детям перепадало не слишком много родительской ласки. Зато благосостояние Николая Федоровича росло. В 1834 году он продал выстроенный им дом в Монетчиках и купил два новых дома на Житной улице, которые принялся расширять и благоустраивать. Можно было позавидовать деловой энергии этого человека: за все он брался, все делал ладно, из всего умел извлечь выгоду.

Понимая, что старших мальчиков пора и подучивать, да не вечно же им сидеть с тетушками и нянюшками, нужна и мужская рука, отец решил пригласить в дом учителя-наставника. В дворянских семьях роль эту выполняли гувернеры-иностранцы, в Замоскворечье же в обычае было нанимать домашними учителями семинаристов – оно и подешевле и как-то доступнее.

Первый учитель появился у Островского еще при жизни матери, в 1829 году. Искать его далеко не ходили. Как раз в это время сестра отца, Татьяна Федоровна, вышла замуж за священника Новодевичьего монастыря А. П. Гилярова. Его брата, семинариста Сергея Гилярова, по родственной рекомендации и приняли в дом Островских.

Не думаю, чтобы этот выбор был удачным. Правда, Сергей Петрович был мало похож на серого бурсака: молодой человек неплохо рассказывал, язык, как говорится, был у него легко подвешен, он любил порисоваться, имел успех у женщин. Еще учась в семинарии, он свел знакомство с актерами, интересовался книжными новинками, но все это как-то внешне, больше для форсу и чтобы отбить запах семинарии, коего сам немного стыдился. Его младший брат, Н. Гиляров-Платонов, от которого мы и наслышаны о первом учителе Островского, откровенно писал, что Сергей Гиляров «умел подлаживаться» и обычаи светского и именно высшего общества были для него «верховным кодексом»: с особенным упоением рассказывал он о едва знакомом ему княжеском и графском быте, «что и как там едят, на чем сидят, как ходят и кланяются»[20].

При таком наклоне ума и жажде развлечений Сергей Гиляров мало что мог внушить дельного своим малолетним подопечным и мыслями был далек от тех наук, с какими призван был их познакомить. Конечно, в однообразие замоскворецких впечатлений мальчиков Островских Гиляров вносил какую-то свежую струю. Но отец имел основание быть недовольным им как учителем и стал приискивать сыновьям другого наставника.

После ухода Гилярова и вплоть до поступления Островского в гимназию в их доме сменились еще трое учителей: Иван Андреевич Смирнов, Никита Никитич Скворцов и некто Тарасенко[21]. О Смирнове мы знаем только то, что он был учителем Тверского духовного училища. Будущий учитель, бывший? Не из Твери же он к Островским ездил! Может быть, он нанимался к ним в дом на вакации или ждал места в Твери? Трудно сказать что-нибудь определенное. Никита Никитич Скворцов был студентом Вифанской семинарии, находившейся вблизи Троице-Сергиевой лавры. Видимо, он окончил курс и тоже давал уроки в ожидании места. Рассказывают о нем, что это был человек трудолюбивый и добронравный. О Тарасенко же известно лишь то, что родом он был малоросс, то есть украинец.

Возможно, все эти доморощенные замоскворецкие педагоги смотрели на дом Островских как на временную пристань и, как только их обстоятельства устраивались к лучшему, уходили сами. Но не вернее ли все же предположить, что Николая Федоровича, знавшего толк в образовании, не устраивали нанятые им по случаю учителя? При первой же родительской инспекции легко было обнаружить неосновательность их науки, и не тут ли причина частых перемен?

Напрасно, как уже говорилось, искать в сочинениях Островского каких-либо автобиографических следов. Но вот одно из редких исключений. О детстве и годах учения мальчика из Замоскворечья можно кое-что узнать, кое о чем догадаться, читая неоконченный очерк «Кузьма Самсоныч» и его раннюю редакцию – «Биография Яши», писавшиеся Островским, по-видимому, в 1843–1846 годах. Эти рукописи были обнаружены и опубликованы сравнительно недавно (одна в 1924-м, другая в 1948 году) и при жизни Островского никогда не печатались. Они прямо примыкают к «Запискам замоскворецкого жителя». Житейский опыт Островского в пору его первых литературных проб был не так уж велик, и молодому автору естественно было черпать из того, что лежало поближе, что он сам пережил и видел. Конечно, Яша или Кузя – не Саша Островский, но что-то почерпнутое из личного опыта, из своих переживаний должно было тут осесть.

Начало учения в Замоскворечье бывало ознаменовано тем, что отец приносил из города новенькую, купленную им азбуку, а кто-нибудь из дворни начинал строгать и точить самодельную указку. Именно с этих двух символов первоначальной грамоты началось воспитание Яши, о них вспоминает, обращаясь памятью к своему детству, другой замоскворецкий мальчик – Аполлон Григорьев; они же бессомненно стояли у врат учености Островского.

«Азбука, которую Кузя выучил наизусть и с которой замоскворецкое юношество обыкновенно начинает свое образование, – поясняет Островский, – книга очень замечательная и за Москвой-рекой в большом почете; потому я нелишним считаю рассказать ее содержание. Сначала в этой азбуке буквы разных форм и размеров, потом всевозможные склады, потом целые слова; далее необходимые для жизни правила, как то: будь благочестив, уповай на бога, люби его всем сердцем; далее четыре стихии, пять чувств и, наконец: “Помни последняя твоя – смерть, суд и геенну огненную”».

По этой-то азбуке учили и Островского, пока не понадобились ему более мудрые и трудные книги – латинская грамматика Лебедева с измучившими поколения учеников примерами на iteritineris, а также арифметика Меморского или Аллеза с компанией.

Героя Островского Яшу воспитывал семинарист, «дальний родственник отца его», пришедший к ним «погостить до приискания места» и внушавший родителям мысль – посечь мальчика, чтобы наука не напоминала ему забаву. Мы не знаем, секли ли Островского в детстве, но не удивились бы, если б выяснилось, что Сергеи Гиляров поощрял как раз такой метод воспитания.

В очерке «Кузьма Самсоныч», где тот же Яша назван уже Кузей, описан чуть другой по типу воспитатель, который ходил по замоскворецким улицам степенно, мерным шагом, повеся голову и нахмурив брови, носил очки и длинные волосы и оттого прослыл в Замоскворечье ученым, хотя сам и не одолел гимназии. Островский наградил этого героя той же фамилией, что носил один из собственных его учителей, – Смирнов. Случайно ли? Только имя и отчество дал ему другое – не Иван Андреевич, а Петр Иванович. Возможно, если бы автор решился готовить очерк к печати, он заменил бы и фамилию. (Известный в психологии творчества случай: писатель так ясно видит перед собой прототип, что его имя невольно скользит под перо. Так, Толстой упорно называл своего героя в черновиках князь Волконский, старательно выправляя потом начальную букву – Болконский.)

Смирнов из очерка «Кузьма Самсоныч» с жаром и трагической декламацией читает стихи, переписывает в тетрадку водевильные куплеты и оды Ломоносова, сам пробует писать повесть, но в обучении своего воспитанника не идет слишком далеко. «И выучил Кузю учитель священной истории и арифметике, а грамматике по непредвиденным обстоятельствам не успел. (Об этом после Кузя, когда сбирался писать драму, очень жалел, да уж было поздно.)».

Вот так фокус! Кузя «сбирался писать драму». Оказывается, наш герой к тому же начинающий драматург? И каких только неосторожных обмолвок не сделает невзначай молодой писатель!

Набираясь опыта, автор «Записок замоскворецкого жителя» все дальше уходил от прямых прототипов. В очерке об Иване Ерофеиче, отданном Островским в печать, рассказ о юных годах замоскворецкого чиновника передан короче и объективнее – тут нет уже никаких ниточек к автобиографии. Рассказ же о годах учения Яши и Кузи, пожалуй, не зря остался лежать у молодого автора в столе. Помимо всего иного, опубликовав его, Островский рисковал обидеть отца. Ведь так или иначе, с той или иной дозой воображения, сливая и гиперболизируя черты реальных лиц, но писатель рассказывал об опыте замоскворецкого воспитания, через которое прошел сам. И Николаю Федоровичу, вообще-то не поощрявшему его писания, вряд ли бы это понравилось.

Дидро иронически замечал, что учитель должен знать не больше того, что он собирается сообщить своему ученику. Домашние учителя Островского вряд ли были обременены даже таким скромным запасом знаний. Однако в Замоскворечье была принята система воспитания, при которой никому и в ум не входило, что воспитателей следовало бы прежде самих воспитывать. Идея воспитания подавляла идею просвещения. В доморощенном воспитании, воспитании во что бы то ни стало, когда воспитывают все кому не лень, и даже тогда, когда толком не знают, чему и как воспитывать, таилось важное замоскворецкое понятие авторитета, из которого угрожающе высовывался кончик розги.

Наивно и рискованно было бы лишь по литературному подобию пытаться воссоздать живое лицо, если о нем достоверно ничего не известно. Но отношение Островского к своим домашним воспитателям легко угадать. Случайные учителя не имели на него заметного влияния, но все же обучили началам грамоты, а неведомый нам Тарасенко познакомил его к тому же со звучанием украинской речи: недаром его воспитанник дебютирует в 1852 году на сцене переделкой комедии Г. Квитки-Основьяненко «Искренняя любовь, или Милый дороже счастья».

Оставаясь один, Саша сызмала брался за книжку. Няньки и мамки смотрели на это косо: в Замоскворечье боялись «зачитаться». «Если в книжку долго смотреть, можно чудным стать…» Но отцу это нравилось.

В сентябре 1835 года Николай Федорович подал в Московскую губернскую гимназию прошение принять туда своего старшего сына, «коему от роду 12 лет, по-российски писать и читать умеет и первыя четыре правила арифметики знает». Отец скромно просил определить сына «в такой класс гимназии, в которой по экзамену он окажется достойным»[22].

Островский оказался достойным поступить в третий класс и начал носить гимназическую фуражку.

В гимназии и дома

Островский поступил в Московскую губернскую гимназию (годом позже получившую название Первой московской), казалось бы, в добрый час. Как раз в то время, когда наш юный гимназист впервые со связкой книжек под мышкой проделывал путь через Болото и Каменный мост к большому, казенного желтого цвета зданию на Волхонке, в гимназии начиналась эпоха преобразований.

Реформы не были на сей раз декретированы свыше. Они стали плодом деятельного ума и инициативы одного человека, которому немало обязано русское просвещение. Вместо равнодушной сановной развалины князя С. М. Голицына, заходившего, как утверждали злые языки, в гимназию лишь случаем, во время прогулки из дому, и то по малой нужде, попечителем Московского учебного округа был назначен энергичный и независимый граф С. Г. Строганов.

Потомок пермских колонистов, Строганов оказался самобытным человеком: держался в свете гордо, слыл неуживчивым, не признавал протекций и не внимал доносам. Но главное, он совсем не напоминал пресыщенного вельможу и не смотрел на свою должность как на синекуру, место «кормления». Это был, что называется, человек с «идеей», и сокровенный смысл своей деятельности он полагал в том, чтобы сделать истинно просвещенным дворянское сословие в России, создать своего рода аристократию духа, приблизить мельчавшее в придворных покоях и дичавшее в своих усадьбах дворянство к уровню деятельной европейской культуры.

Строганов не был, разумеется, демократом, но меценатство понимал достаточно широко. Им была составлена образцовая библиотека, отличное собрание старинных икон. Ему принадлежала и заслуга создания в Москве художественного училища, которое мы иной раз по старой памяти и до сих пор называем Строгановским.

Этот незаурядный человек, едва вступив в 1835 году в должность, решительно взялся за реформу университета, стал оттеснять старых профессоров и отправил для учения в Германию нескольких талантливых молодых ученых – среди них были Грановский, Крюков, Кудрявцев. По возвращении они заняли основные кафедры. Одновременно Строганов решил подтянуть и единственную тогда в Москве губернскую гимназию. Задача эта была не из легких и не во всем по возможностям реформатора. Казенное педантство учителей, отупляющая схоластика в преподавании, распущенность учеников так давно и прочно укоренились в этом учебном заведении, что неизвестно было, с какого боку подступиться.

В каждом классе сидело по сто учеников. Только на первых скамьях что-то слушали и записывали, над всем же остальным пространством обширной классной комнаты стоял во время урока густой гул голосов: гимназисты списывали друг у друга, спорили между собой, менялись, сквернословили; в дальнем углу с печкой, где прижились «камчаточники», играли в карты. Учителя построже перекрикивали этот шум, пускали в ход линейку. А у тех, кто помягче и послабее – в рисовальном классе или у немца, – просто вверх ногами ходили. Любимой гимназической шуткой было опоздать всем разом на урок и потом, на глазах разгневанного и изумленного учителя, входить по одному, гусем, после звонка в класс.

Островский застал только остатки этой вольницы. Побывав в гимназии, Строганов велел круто поднять дисциплину; учеников сумели кое-как приструнить. В классах воцарилась тишина, в гимназических коридорах ходили теперь в мундире, застегнутом на все пуговицы. Хуже было с учителями. Менять следовало едва ли не всех.

К несчастью, директором гимназии был отставной полковник Матвей Алексеевич Окулов, которого реформы, задуманные Строгановым, будто и не касались. Обходительный человек, водившийся с московской знатью, любитель театра с закулисной его стороны, большой мастак по части анекдотов и торжественных застолий, Окулов был совершенно безразличен к тому, что происходит во вверенном его попечению заведении. Рассказывали, что этот отменной приятности человек даже поворовывал из казенного сундука. Однако Строганов не имел власти отрешить его от должности, поскольку Окулов был приятелем министра просвещения графа С. С. Уварова и вследствие этого обстоятельства за двадцать лет службы благополучно пережил трех попечителей.

Строганову, с его уважением к просвещению, презрением к чинам и жаждой преобразований, надлежало бы родиться в век Петра: легко представить графа одним из его сподвижников. В бюрократической мундирной России Николая I он явился не ко времени: идея просвещения была не в моде, и каждый шаг по этому пути давался с трудом.

В 1835 году, когда Островский переступил порог гимназии, ее преобразование было в самом начале. Наверное, в третьем классе он должен был еще встретиться с учителями старого закала: педантом-математиком Волковым, жестоко муштровавшим ребят на уравнениях второй степени, и бездарным учителем словесности Лебедевым. Новые, лучшие наставники, да и то не по всем предметам, появились у Островского, пожалуй, лишь в старших классах.

В упоминавшемся нами выше отрывке, условно названном «Биография Яши», Островский описывает некое учебное заведение, находившееся уже «не за Москвой-рекой», куда отдали учиться мальчика из Замоскворечья, после того как пестрая вереница домашних учителей напитала его первоначальными плодами образованности.

«Здесь, – пишет Островский о своем герое, – предстали ему науки в той дикой педантической методе, которая пугает свежий ум, в том мертвом и холодном образе, который отталкивает молодое сердце, открытое для всего живого <…>. Душа, как цветок, ждет влаги небесной, чтобы жить и благоухать, а схоластик норовит оторвать ее от питающего стебля и высушить искусственно между листами фолианта».

И далее Островский повествует о странной вражде, которая велась в этом учебном заведении между учителем словесности и учителем математики и всех учеников поделила на два лагеря: у одного девизом были Кошанский и риторика, у другого – Франкер и алгебра. Даже самодельные вирши были сочинены на сей сюжет кем-то из учеников. В них прославлялся покровитель словесности – сын Феба, повергший своего врага-математика, тщеславящегося «количеством»:

- Схватил сын Феба за пучок

- Глупца, количеством венчанна,

- И, дав ему один толчок,

- Поверг на землю бездыханна…

Кто знает, быть может, перед нами строки стихов самого Островского-гимназиста? Во всяком случае, и здесь, и когда автор очерка упоминает о споре между учителями древних и новых языков, и когда рассказывает о том, что начальник заведения был человек жестокий и подозрительный, в особенности в отношении тихих и робких учеников, – все это передано с такой точностью подробностей и энергией личного чувства, что вряд ли могло быть написано лишь «по воображению». Кстати, подозрительность Окулова, если речь и впрямь идет о нем, нисколько бы не противоречила ни его «приятности» в обхождении с начальством, ни даже поощрению некоторых бойких своих учеников (Н. В. Берг, учившийся в той же гимназии, вспоминает, что Окулов устраивал его литературные вечера с чтением поэтических переводов из славянских поэтов), талантами которых он был не прочь похвалиться[23].

Впрочем, с четвертого класса Островскому повезло хотя бы в том смысле, что словесность начал преподавать у него Павел Михайлович Попов, недавний выпускник университета, человек живой и просвещенный. По словам С. М. Соловьева, двумя годами раньше Островского окончившего ту же гимназию, Попов был «учитель превосходный, умевший возбудить охоту к занятиям, прекрасно разбиравший образцовые сочинения и сочинения учеников, умевший посредством этих разборов достигать главной цели преподавателя – выучивать правильно писать по-русски и развивать таланты, у кого они были»[24].

Задавалось, например, описание памятника Минину и Пожарскому, возвышавшегося напротив кремлевской стены у самого портика Торговых рядов. Но вместо простого описания памятника Попов требовал повествования о людях, в честь которых он возведен, о событиях эпохи, прославившей их имена. Жаль, что не дошло до нас сочинение на эту тему будущего автора драмы «Козьма Захарьич Минин-Сухорук».

Однако обычным даже для лучших преподавателей той поры было требование назубок знать все риторические фигуры, почерпнутые из учебника Кошанского, и уметь употребить их в должной полноте и последовательности. Даже Попов, при всех его порываниях к новой, более свободной методе преподавания, все еще стоял на этом. Понятно, что это могло смущать и отвращать живого, художественно впечатлительного подростка.

«История мидян темна и непонятна… темна и непонятна… темна и непонятна…» – без конца долбили первую фразу учебника истории. Хотелось ли после этого узнать что-либо о мидянах?

Островский учился в гимназии с умеренным успехом, особыми способностями не блистал, редко сиживал на передних партах (ученики в ту пору располагались в классе по мере их успехов – и время от времени перемещались по классу в согласии со своей успеваемостью). Но не оказался и в числе последних. В нем не было ничего от чудо-ребенка, никаких разительно ранних успехов и ослепительных способностей, столь любезных душе учителей и родителей. Этот мальчик принадлежал к числу плодов, созревающих медленно; с тайной органической избирательностью отвергают они то, что чуждо их природе, и постепенно, но прочно набираются того, что должно пригодиться им на будущем, еще смутно рисуемом сознанию поприще. Таких ребят иногда считают ленивыми, рассеянными; напротив, они сосредоточены, но сосредоточены на чем-то своем.

Островскому смолоду была свойственна самобытность суждений, смелая необычность простой мысли, которая никому не приходит в голову лишь потому, что кажется слишком простой. Там, где все выбирали из двух предложенных оценок и решений, он неожиданно предлагал свое – беззаконное и неоспоримое в своей очевидности.

Наезженное по привычным дидактическим колеям сознание, замороченное зубрежкой параграфов и правил, обесцвечивается, теряет способность к свежему созерцанию предмета, непосредственному суду, новому пониманию. Самобытность мнений доступна лишь живой интуиции, незапорошенному рассудку. С юных лет Островский инстинктивно оберегал в себе этот род независимого ума, оригинального своей ясностью. Гимназия же вместе с необходимыми начатками знаний прививала и закрепляла риторико-схоластический способ мышления.

Не потому ли в очерке о Яше Островский открыто негодует на пытку дидактического воспитания, которая делает человека «нравственным калекой», убивает в нем в зародыше врожденные инстинкты, эстетическое чувство, способность по-своему думать и не дает взамен сколько-нибудь целостного взгляда на мир?

К тому же свою правоту гимназические учителя любили подкрепить розгами, и даже при просвещенном инспекторе Попове розги для гимназии, по свидетельству воспитанника А. Репмана, «покупались возами, и это гнусное наказание производилось еженедельно – по средам и субботам»[25].

Да, не с такой охотой совершал, наверное, свой долгий ежедневный путь с Житной улицы на Волхонку круглоголовый стриженый гимназист, и не однажды, поймав его за руку, какой-нибудь досужий Мамаев, запечатленный впоследствии в пьесе о «мудрецах», начинал читать ему рацеи о том, что в гимназию-де ты еле-еле тащишься, а обратно вприпрыжку бежишь.

В письме однокашнику Николаю Бергу в 1877 году Островский назовет заведение, в котором они когда-то вместе учились, «треклятой гимназией».

Дома нашего гимназиста ждало не слишком много радостей, но все же это был дом.

Николай Федорович недолго оставался вдовцом. Четыре года спустя после смерти Любови Ивановны он женился на семнадцатилетней Эмилии Тессин. Отец Эмилии Андреевны, коллежский асессор, недавно умер, и всеми делами ее занимался брат – Иван Андреевич Тессин, которого всю жизнь недолюбливал Александр Николаевич[26]. По тогдашним понятиям, Эмилия Андреевна уже засиделась в девицах, и ее поторопились выдать за человека старше ее годами двадцатью, солидного вдовца и преуспевающего чиновника. Лютеранка, она согласилась обвенчаться с ним в православной церкви.

Молодая мачеха Островского принадлежала к оскудевшему дворянскому роду. Среди своих предков Эмилия Андреевна числила два поколения знаменитых королевских архитекторов Швеции. Ее прадед Карл Густав Тессин (1695–1770), политик, дипломат и литератор, был начальником королевской канцелярии и воспитателем наследника, пока не вынужден был вследствие ссоры с двором уйти в отставку. Его труд «Письма принцу Альберту» принес ему европейскую известность. Его сын, дед Эмилии Андреевны, обвиненный в связях с масонами, бежал в Россию и поселился в Москве. В начале XIX века здесь, на берегу Яузы, возник переулок, и до сих пор носящий название Тессинского. Николаю Федоровичу должно было льстить, что он женат на «баронессе» – это вам не просвирнино дитя! Эмилия Андреевна, девица тонкого воспитания, знала себе цену. Она любила показывать пожелтевшую старинную гравюру, на которой ее бабушка была изображена в покоях родового замка.

Николай Федорович был, понятно, не так прост, чтобы доверчиво выслушивать сентиментальные воздыхания о былом величии фон Тессинов. Здесь можно было подозревать и семейную басню. Вчерашнему семинаристу импонировали дворянские титулы и гербы, но за Эмилией Андреевной, увы, не было богатого приданого.

Старшего сына своего мужа Эмилия Андреевна приняла добро, поначалу даже несколько стесняясь его открытого, внимательного взгляда. Ей хотелось завоевать его расположение, но легче было, конечно, с меньшими – они почти не помнили матери. Вскоре у Эмилии Андреевны стали рождаться свои дети: четверо из них рано умерли, четверо же остались жить – среди них Петр Николаевич Островский, с которым Александр Николаевич позднее подружился.

Не думаю, чтобы мачеха оказала заметное влияние на воспитание и развитие Александра Николаевича. Ей хватало забот и с собственными малыми детьми, а старший сын мужа в тот год, что они поженились, уже ходил в гимназию. Сохранились семейные рассказы, что Эмилия Андреевна «из боязни упреков» всячески заботилась о своих пасынках. Для чуткого подростка забота «из боязни упреков» – не лучшая форма завоевать его доверие.

Впрочем, внешне все выглядело в семье миролюбиво и гармонично. Подростка выучили звать мачеху «маменька», и, уже будучи взрослым двадцатипятилетним человеком, он не скажет об отце и Эмилии Андреевне иначе, как «папенька с маменькой». Таков дух замоскворецкой традиции, привычная формула почитания родителей, и напрасно было бы считать ее знаком искренней сыновней любви.

По тяге своей к тонкому дворянскому обиходу Эмилия Андреевна, сама игравшая на фортепьяно и знавшая с детства европейские языки, больше всего внимания уделяла этой стороне воспитания да еще хорошим манерам. Она приглашала к детям домашних учителей – француза и немца. Но не добилась заметного успеха: как раз с новыми европейскими языками Островский в гимназии дружил меньше, чем с прочими науками. Зато успешно занимался он с учителями музыки, научился читать ноты, умел подобрать на фортепьяно и записать мелодию. (Это помогло ему потом в совместной работе с композиторами Чайковским, Кашперовым, Серовым. Серову он пересылал записанные им мелодии костромских песен.)

Несравненно более важным для биографа Островского представляется другое. Все Островские, начиная с деда, Федора Ивановича, глубоко почитали книгу. Едва Николай Федорович оперился и встал на ноги, он завел в своем доме большую библиотеку. Гимназист Островский получил доступ к отцовским шкафам с книгами и сделался увлеченным и самозабвенным читателем. Вряд ли кто-нибудь руководил его чтением, но если оно и было поначалу хаотичным, беспорядочным, то все же эта попытка добрать самообразованием то, чего ему не хватало в казенной гимназии, заслуживает пристального внимания.

«Благодаря большой библиотеке своего отца, который с самого начала журналистики в России выписывал все появлявшиеся периодические издания и приобретал все сколько-нибудь выходящие из ряду книги, Островский весьма рано ознакомился с русской литературой и почувствовал наклонность к авторству». Так написал о себе в третьем лице сам драматург[27].

Только в отрочестве читают так безоглядно, запоем, переворачивая одну книгу и тут же открывая другую. Вероятно, наш гимназист перечитал все, что читали в ту пору и другие его сверстники: «Таинства Удольфского замка» и «Юрия Милославского», романы Нарежного, Загоскина и, конечно же, загадочной и мрачной Анны Радклиф – этой Агаты Кристи XIX века. Но в библиотеке отца были и поэмы Пушкина, первое издание «Горя от ума». Тогда же, возможно, началось знакомство Островского с многотомным изданием «Российского феатра», толстыми книгами с золотым тиснением на свиной коже, содержавшими лучшие пьесы драматургов XVIII века. В 1856 году он поразит воображение молодого М. И. Семевского доскональным знанием комедий Судовщикова, Капниста, не говоря уж об Аблесимове или Сумарокове[28].

Даже если Островский немного преувеличил, говоря, что его отец выписывал все периодические издания от начала журналистики в России, все же, надо думать, в его библиотеке можно было найти комплекты таких известных журналов, как «Московский телеграф» Полевого, «Телескоп» Надеждина, так же как начавшие выходить недавно пушкинский «Современник» и затеянные Краевским «Литературные приложения» к «Русскому инвалиду», ну и, конечно же, находившуюся в зените своей популярности «Библиотеку для чтения» Сенковского. Следя регулярно хотя бы лишь за этими изданиями, можно было считать себя литературно образованным человеком. Здесь печатались стихи Пушкина, «Коляска» и «Нос» Гоголя, первые статьи Белинского.

В самом раннем из дошедших до нас сочинений Островского – «Сказании о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс…» (1843) – чиновник и купец ведут разговор о казавшемся нескромным пушкинском «Графе Нулине», и один приводит другому как пример изящной благопристойности «Библиотеку» Сенковского:

«– Да вот-с в “Библиотеке для чтения”, я брал ее у приятеля недавно, там под статьею “Гиморой” сказано – статья не для дам…

– И, да разве вы не видите, что это каламбур. Бар Бар уж такой писатель, что вечно каламбуры пишет».

В окружении Островского водилось немало горячих почитателей фельетонного стиля Барона Брамбеуса и самого его журнала. Язвительность Сенковского, его гонения на старомодный высокопарный слог, его выходки против «сих» и «оных» принимались с восторгом.

Вообще дома, в семье Островских, разговор часто касался литературы. Николай Федорович и сам следил за новинками. Нередким гостем в доме был его брат, дядя Островского, Геннадий Федорович, чуть позже отца окончивший ту же Московскую духовную академию и ставший директором Синодальной типографии. По самому роду своей деятельности, связанной с печатным станком, Геннадий Федорович был наклонен к обсуждению литературных новостей; знал он подчас и закулисную сторону известных журнальных событий. «Рассуждали о современных проповедниках, – вспоминает свидетель этих разговоров Н. Гиляров-Платонов, – о современной литературе, о цензурной истории с письмом Чаадаева в “Телескопе” и об “Истории ересей” Руднева, тоже перенесшей цензурную передрягу, о путешествии Наследника и статье Погодина по этому поводу. То были свежие новости, и они передавались с жизнью, которой недостает печатным рассказам»[29].

Люди осторожные и благонамеренные, братья Островские не заходили в своих разговорах далеко. В чаадаевском письме видели оскорбленное тщеславие офицера, посланного некогда к государю с известием о бунте Семеновского полка, но в излишних заботах о своем туалете опоздавшего и навлекшего на себя высочайшее неудовольствие. Считали, что своей статьей он вымещает заслуженную им неприятность. Осуждали и Надеждина, который подвел цензора Болдырева, окрутил его, заговорил, заморочил и убедил подписать журнал не читая. Зато добросовестно недоумевали, когда в самой книге Руднева о ересях, по повелению цинического и подозрительного Филарета, духовная цензура нашла ересь: автор тяжко согрешил, уравняв в значении святое предание со Святым Писанием… Таковая придирчивость даже людям благомыслящим казалась все же излишней.

Приткнувшись с книжкой в углу дивана, гимназист Островский тайно прислушивался ко всему и воспринимал по-своему. За что сослали Надеждина, уважаемого университетского профессора, в Усть-Сысольск и что такого ужасного наговорил в своих письмах Чаадаев? И разве еретики не повывелись еще в Средние века? Как, в самом деле, могла выйти в дядиной типографии книга, проповедующая ересь против Закона Божьего?

С двумя коренными понятиями книгопечатания – о ересях и о цензуре – мальчик, увлеченный литературой, знакомится очень рано.

Литература уже была частью души нашего гимназиста. Ему еще не исполнилось четырнадцати лет, когда из Петербурга пришло известие о том, что на дуэли с французским офицером убит Пушкин. Спустя четыре с лишним десятилетия в речи на Пушкинском празднике Островский вспомнит, возможно, эти дни и свое отроческое чувство поклонения Пушкину, когда скажет о кровной привязанности читателей к своим большим поэтам: «Вот отчего и великая скорбь при их утрате; образуется пустота, умственное сиротство: не кем думать, не кем чувствовать»[30]. Именно так: не только не с кем, но и не кем, ибо поэт дает сами «формулы» чувств, свойственные всем людям, но не до конца осознанные ими.

В черновике «пушкинской речи» Островский вспомнит, что «в учебных заведениях даже в 30-х годах беззастенчиво предлагалась реторика Кошанского». Между тем юноша Островский уже думал и чувствовал Пушкиным…

У нас нет достоверных сведений об интересе Островского к театру в гимназические годы. Мы даже не уверены, водили ли его туда хоть однажды. Говорят, большой любительницей театра была тетушка Островского – Татьяна Федоровна, жена диакона Новодевичьего монастыря. Но как глубоко затронули семейный быт Островских эти ее интересы, брала ли она с собой в театр старшего племянника, положительно затрудняемся сказать. В богатых домах Замоскворечья принято было на Святках и на Масленицу покупать в театре ложу и выезжать туда со всеми чадами и домочадцами. Но предпочтение в таких случаях отдавалось обычно опере – слушали «Аскольдову могилу» или «Русалку». Вряд ли наш гимназист бывал в ту пору на драматических спектаклях.

О чем можно судить с большей уверенностью, так это о том, что еще в детстве и отрочестве, в воскресные и праздничные дни и потом на вакациях, юного Островского возили на гулянья в знаменитые своими развлечениями уголки Москвы. Ходили в Нескучный сад с его парковыми затеями, на Девичье поле, где устраивались гулянья под Рождество и на Масленицу. 1 мая, по московской традиции, выезжали с самоваром в Сокольники, где прямо на весенней траве устраивались праздничные семейные чаепития. Ездили и на Воробьевы горы. Там, на откосе к Москве-реке, еще желтели остатки траншей от начатого строительства храма Христа Спасителя – неосуществленного проекта гениального Витберга; любовались оттуда Москвой.

Но самым знаменитым было гулянье «под Новинским». Здесь на Масленицу вырастал целый городок из балаганов, каруселей, «колоколов» (так назывались шатры, где торговали вином). Подпоясанные цветными кушаками и с лотками через шею, надрывались разносчики, предлагая сбитень и пироги. Кувыркались на подмостках паяцы, фокусники вытаскивали изо рта бесконечную паклю… Но кроме бородатых женщин, ученых собак и бельгийского великана здесь можно было увидеть настоящий площадной народный театр – примитивный, но яркий, веселый, озорной.

Приятно было день-деньской слоняться от балагана к балагану, грызть маковые на меду пряники, царьградские стрючки и, протиснувшись локтями в толпе любителей даровых зрелищ, часами простаивать у щелочек и дыр в парусине, чтобы лучше разглядеть скачущих на деревянных подмостках скоморохов.

После праздничного дня трудно было снова возвращаться в стены гимназии к риторическим фигурам словесности, герундиям и герундивам «золотой» латыни, алгебраическим формулам. Учение Островского шло неровно. Но были и успехи. По гимназии разнеслась молва[31], что Островский прочитал в подлиннике драмы Софокла[32]. Его увлечение новейшей русской литературой – Пушкиным, Грибоедовым, Гоголем – тоже не осталось тайной. А близкие друзья знали, наверное, и о том, что он, Островский, пробует силы и в качестве сочинителя. Из-под его пера выходят первые прозаические наброски и, смело можно поручиться, хоть и нечем этого доказать, стихи, стихи…

Между тем годы гимназического учения подходили к концу. Седьмой класс был выпускным. 17 июня 1840 года Островский сдал последний экзамен. В аттестате об окончании гимназии говорилось, что при отличном поведении Островский обучался «очень хорошо Закону Божию, истории, географии и статистике, русской словесности, математике и физике и хорошо – латинскому, немецкому и французскому языкам»[33]. Таким образом, высших баллов у Островского не оказалось (таким баллом было «отлично»), и все же его успехи можно было считать вполне приличными. Хотя он окончил класс девятым из одиннадцати в своей группе и не получил, как первые ученики, чина коллежского регистратора (быть может, он в нем и не нуждался), зато ему было дано право поступать в университет без предварительных испытаний. С 1838 года Первая московская гимназия считалась как бы преддверием университета, и успешно окончившие ее воспитанники не подвергались при поступлении на факультеты дополнительной проверке.

Кто знает, сколько тяжких разговоров, сколько бурных объяснений с отцом должен был пережить Островский, пока не расстался с мыслью избрать для дальнейшего учения словесный (историко-филологический) факультет. Никто из его товарищей по гимназическому выпуску не шел в юристы, а уж ему совсем это было не по душе.

Но отец рассудил иначе. Отец хотел, чтобы старший сын унаследовал его профессию, и делал ту же ошибку, какую в свое время делал его отец, желая во что бы то ни стало надеть на него рясу. Молодые люди склонны сами выбирать свою судьбу, как бы благоразумно и дальновидно ни решали за них старшие. А Николай Федорович стоял на своем: юридическая карьера принесла ему чины, деньги, положение, наконец, совсем недавно, в 1838 году, она позволила ему, коллежскому асессору, подать прошение о внесении вместе с детьми в дворянскую родословную книгу – чего еще желать, о какой иной судьбе думать? Николай Федорович просто не понимал сына. Он из неимущих бурсаков пробился на гражданскую службу, тяжким потом, горбом дослужился до положения видного дельца. Сыну же предлагают все это едва ли не даром, а он готов пренебречь юридическим образованием!

Не знаем, с помощью каких фигур красноречия удалось отцу уломать сына. Памятником этим домашним спорам останутся несколько скупых строчек в автобиографии драматурга. Сказав о возникшей у него еще в гимназии «наклонности к авторству», Островский продолжает: «Но родительская заботливость готовила ему другой путь: по очень уважительным соображениям из него хотели сделать юриста»[34].

«Родительская заботливость», «по очень уважительным соображениям» – легко угадать за этими фразами, исполненными внешнего почтения, нежелания обидеть память покойного родителя, затаенную иронию. Николай Федорович думал, что знает лучше сына, как сделать так, чтобы ему было хорошо. И уверенно ломал его будущую судьбу «через коленку», разрешая проблему этим дедовским способом, издавна принятым в Замоскворечье, – не зря столько лет прожил он в этом благословенном уголке Москвы.

Сын сдался, да и не имел возможности возражать, даже если б менее робел перед родительским авторитетом: на казенный кошт его бы не взяли, а от отца зависело купить ему студенческий мундир и шпагу и вносить за ученье в год по сорок рублей серебром.

Скрепя сердце Островский окунул в чернильницу тонко очиненное гусиное перо и написал:

«Окончивши полный курс гимназического учения, желаю, для усовершенствования себя в науках, поступить в Императорский Московский университет на Юридическое отделение. Александр Островский. 1840. Июня 18 дня»[35].

Университет

День единственный, всегда памятный – первый университетский день… Прохладное и ясное сентябрьское утро, толпа студентов у крыльца на Моховой. Еще рано, и солдат не спешит отворять двери.

Студенты старших курсов в помятых (особый студенческий шик) фуражках собираются в шумный кружок: объятия, смех, крепкие рукопожатия, рассказы о минувших вакациях: кто провел лето в имении тетки, кто учил в деревне детей полоумного князька… Все новые и новые фигуры появляются в воротах резной чугунной ограды и поднимаются к крыльцу; подъезжают экипажи студентов из богатых семей – молодые люди соскакивают с подножек, придерживая рукой парадную треуголку, со шпажкой на боку.