Читать онлайн Вампиры и другие фантастические истории бесплатно

* * *

Рассказ «Жрица богини Гатор» публикуется впервые.

С целью переиздания произведения необходимо обращаться за разрешением к публикатору Д. Р. Кобозеву.

Рассказы «Наследство Варвары Сидоровны. Что было и что казалось», «Где правда? Из вопросов о вампиризме», «„Дело Ивана“, или Было ли это?», «Две или одна?» публикуются впервые; их рукописи принадлежат коллекции Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. С целью переиздания текстов необходимо обращаться за разрешением в архив ИРЛИ РАН.

Публикуемая фотография М. А. Молчановой работы М. А. Шапиро (ок. 1918) печатается с разрешения Краевого государственного автономного учреждения культуры «Красноярский краевой краеведческий музей»

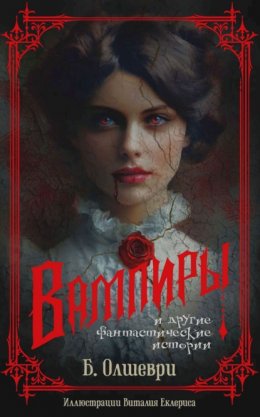

© В. В. Еклерис, иллюстрации, 2024

© Публикатор Д. Р. Кобозев, 2024

© Д. Р. Кобозев, составление, статья, примечания, 2024

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Азбука®

* * *

Благодарим всех, кто оказал помощь в работе над книгой, и выражаем особую признательность А. В. Хомзе, А. М. Еремееву, И. О. Собенниковой, Г. Н. Родюковой, А. В. Бродневой, Е. В. Беднягиной, М. В. и Ю. В. Шилко

У всякого барона своя фантазия…

Необычайно смелая попытка проникнуть в область таинственного.

Аннотация на титульной странице русского издания «Дракулы» 1904 года

Роман «Вампиры. Из семейной хроники графов Дракула-Карди» увидел свет в 1912 году в Московской типографии Владимира Михайловича Саблина (1872–1916) и был отпечатан в количестве 2000 экземпляров. Согласно «Книжной Летописи», издание поступило в Главное Управление по делам печати Российской империи в апреле того же года[1].

Это знаменитая литературная мистификация, классический русский роман о вампирах, стилизованный под западные источники – в первую очередь, роман Брэма Стокера (1847–1912) «Дракула» (1897). В книге представлена альтернативная история похождений самого известного вампира и обращенных им жертв. Однако, в отличие от персонажей Стокера, вампиры, созданные фантазией автора, скрывшегося под псевдонимом барон Олшеври, – герои страдающие, втянутые в кровавый круговорот кошмарных событий во многом против своей воли. Они вынуждены прибегать к убийствам лишь ради собственного существования: «Чтоб на свете жить, должна кровь людей пить», – гласит эпиграф ко второй части романа. Члены семейства Дракула-Карди предстают перед читателем не столько кровавыми чудовищами, сколько жертвами ужасного стечения обстоятельств. Еще в год первого появления «Вампиров» рецензенты отмечали, что произведение это «читается с интересом», что, «несмотря на немного наивный демонизм содержания (ужасные вампиры, привидения, мертвецы и т. п.), в фабуле много свежести и богатого вымысла, а иные „ужасы“ трактованы психологически верно»[2].

Между прочим, на титульном листе издания 1912 года было указано, что вторичен именно роман Стокера, переведенный с английского: он-де является продолжением «Вампиров» барона Олшеври. Конечно же, данное заявление (вероятно, нацеленное на привлечение покупателей) вызывает улыбку, однако оно приводится и в предлагаемой книге, являясь элементом литературной игры и неотъемлемой частью литературного памятника, коим, бесспорно, являются «Вампиры».

Справедливости ради следует заметить, что роман барона Олшеври отчасти выполняет функцию предыстории событий, развертывающихся в произведении Стокера. Т а к, на его страницах раскрываются об стоятельства появления в карпатском замке по крайней мере двух из трех кровожадных «невест» Дракулы (надо полагать, третья вампирша была обра щена Дракулой уже после событий, описанных в сочинении барона Олшеври), граф Карло и его духовник предрекают смерть старого «не мертвого» от руки «истребителя», который «уже рожден, и скоро его детская рука сделается рукою мужа», а также что гибель графа-вампира «зависит от мужественной женщины» (намек на персонажей Стокера – Джонатана и Мину Харкер). Но связь этих романов условна. При чтении «Вампиров» не раз ловишь себя на мысли, что «американскому дедушке» подошла бы совсем иная фамилия. Орлок, к примеру (как в шедевре немого кинематографа «Носферату: симфония ужаса» 1922 года). Да и время действия – XX век – никак не может предшествовать событиям «Дракулы» ирландского пи сателя.

Можно предположить, что барон Олшеври был знаком с романом Стокера по переводу княгини Елизаветы Федоровны Крапоткиной, напечатанному в 1902 году в типолитографии Виссариона Виссарионовича Комарова (1838–1907) под именем другого автора – англичанки Марии Корелли (1855–1924), хорошо известной русским читателям как автор мистико-приключенческих романов. На это указывает и встречающаяся в переводе Крапоткиной русификация имен некоторых персонажей (Андрей Гаркер, Петр Гаукинс), которую намеренно или невольно перенял в своем произведении барон Олшеври. Роман «Вампир – граф Дракула» был выпущен отдельной книгой (в количестве 200 экземпляров)[3] и вместе с произведениями других авторов в составе 9-го тома ежемесячного сборника романов и повестей «Свет». В 1904 году русским читателям представилась возможность познакомить ся еще с одним вариантом перевода «Дракулы». Он вышел из печати в типолитографии «Энергия» и носил витиеватое название «Вампир. Изумительный роман Брэм-Стукера». Примечательно, что этот перевод был анонимным, в нем были опущены несколько абзацев из начала оригинального романа, а фамилия кровожадного графа и вовсе не упоминалась. По-видимому, сделано это было во избежание конфликта со здравствовавшим на тот момент заграничным автором-правообладателем. Следующая публикация «Дракулы» (в переводе Нины Сандровой) появилась только в 1912–1913 годах.

Уже сам псевдоним сочинителя «Вампиров», который с учетом принятой в те времена формы сокращения титула (Б. Олшеври) можно прочитать как «больше ври», и эпиграф романа «Не любо – не слушай, а врать не мешай» указывают на принадлежность этой щекочущей нервы книги не столько к оккультной, сколько к развлекательной литературе. А скрупулезность в описании деталей, психологическая проработка нюансов, наблюдательность и понимание не только характеров персонажей, но и их амбиций наводят на мысль, что «барон» должен был носить дамское платье. Что впоследствии и подтвердилось.

…

Роман, не соответствовавший установкам социалистического реализма, в советское время не переиздавался и пережил свое «второе рождение» в начале 1990-х годов, возымев невероятный успех у читателей. Однако личность автора, заявленного как «барон Олшеври», оставалась загадкой, издатели указывали лишь, что роман переведен с английского (!) и публикуется по книге, увидевшей свет в типографии В. М. Саблина в 1912 году.

Возможно, барон так и остался бы анонимным англичанином, если бы в 1993 году в редакцию газеты «Книжное обозрение» не пришло письмо из библиотеки Уральского политехнического института города Екатеринбурга. Основываясь на воспоминаниях давней читательницы библиотеки, профессора Натальи Павловны Беднягиной (1913–2016), авторы письма сообщали, что роман был знаком Беднягиной еще в 1920-е годы благодаря ее учительнице Маргарите Альбертовне Хомзе, утверждавшей, будто книгу написала ее мать – Молчанова-Хомзе. Из этого же послания следовало, что актриса МХАТа Елена (Нелли) Давидовна Стругач-Строева (1909–1989), имевшая успех на сцене в 1940-1950-х годах, приходилась внучкой упомянутой Молчановой-Хомзе, а другой потомок предполагаемого автора – Вальтер Альбертович Хомзе – умер в начале 1970-х годов.

Письмо было напечатано в «Книжном обозрении» 30 апреля 1993 года в виде заметки под названием «„Вампиров“ написал „Больше ври“» (рубрика «Расследует читатель»)[4], и эта публикация явилась первым шагом на пути выяснения личности истинного автора романа.

Профессор Беднягина, обладавшая несомненным литературным даром, впоследствии изложила на бумаге наиболее значимые эпизоды своего долгого жизненного пути. Среди ее мемуарных заметок, опубликованных в микротиражном (30 экземпляров) издании «Мгновения жизни», адресованном близкому окружению, особое место занимают воспоминания о дружбе с Маргаритой Альбертовной Хомзе-Беклешовой.

«Я была очарована и влюблена в Маргариту Альбертовну, – признается мемуаристка. – Эта замечательная женщина имела огромное влияние на меня и так много для меня сделала. Счастливые годы НЭПа[5], с 1923-го по 1929-й, наши семьи жили рядом в Каслях и дружили. Беклешов Евгений Константинович, муж Маргариты Альбертовны, был главным инженером Каслинского чугунолитейного завода, а мой отчим Беднягин Павел Андреевич был там в то время еще молодым инженером.

Маргарита Альбертовна – любимая добровольная учительница и мой лучший друг, рассказчик, которого заслушаешься, – была высокообразованным человеком: училась в Смольном, окончила Сорбонну (бакалавр изящных искусств), владела несколькими языками. Она любила меня и много занималась со мной. Учила я с ней английский и немецкий. Уже неплохо говорила по-английски, а в немецком пленилась стихами – баллады и книга песен Гейне[6]. Я учила их наизусть и рассказывала ей (как все это пригодилось мне в дальнейшем!). А сколько книг я перечитала из ее обширной библиотеки!

С Беклешовыми встречались семейно за столом с домашней стряпней по два-три раза в неделю. К ним приезжали иногда из Москвы веселые компании молодежи: племянница Нелли – юная красавица, подающая надежды артистка МХАТа, и сын Вальтер, тогда студент и поэт. Устраивались интересные вечера и красочные костюмированные праздники с играми.

В Каслях, в счастливые годы своего отрочества, я прочитала у Маргариты Альбертовны роман, созданный ее матерью еще в начале века. Ее мать болела и проводила время в инвалидном кресле. И вот она увлеклась сочинительством. Богатая женщина, она напечатала один роман где-то в Москве или в Германии в 1912 году. Назывался он „Вампиры“. Был написан ею в первом десятилетии XX века и, очевидно, навеян вышедшим незадолго до этого „Графом Дракулой“ Стокера.

Надо сказать, роман произвел на меня – мечтательную девочку – огромное впечатление. Будучи фантазеркой, верившей в мистику, я долго потом боялась всякой сверхъестественной чепухи. В романе описана страшная и очень романтичная история: замок в Карпатах, графы, обворожительные дамы, вампиры и призраки. Как сейчас помню прекрасно изданную книгу в матерчатом переплете. Потом эта книга была у Вальтера»[7].

Окончательная же точка в спорах об авторстве «семейной хроники графов Дракула-Карди» (а в числе предполагаемых авторов называли Нину Сандрову, Сергея Соломина, Владислава Реймонта) была поставлена Андреем Михайловичем Еремеевым, внуком Елены Давидовны Стругач-Строевой. Он подтвердил, что его прабабушка Алевтина (Лина) Альбертовна Стругач (1886–1966) в девичестве носила фамилию Хомзе, а в семье заботливо хранят экземпляр «Вампиров» 1912 года издания.

По счастливой случайности Алевтина Альбертовна Хомзе-Стругач (далее по тексту Алевтина Альбертовна Стругач) оставила прекрасные машинописные мемуары, которые до сих пор не опубликованы. На страницах этого ценного документа она подробно рассказывает и о своей матери, Екатерине Николаевне Молчановой-Хомзе, и о том, что та взяла себе псевдоним барон Олшеври (Б. Олшеври).

Более того, автору настоящей статьи удалось связаться с внуком Вальтера Альбертовича Хомзе (1907–1973) – Алексеем Владимировичем Хомзе. Оказалось, что в его семейном архиве, наряду с экземпляром романа «Вампиры» 1912 года (тем самым, что в 1920-х годах держала в своих руках Наталья Павловна Беднягина), сохранились рукописи других литературных произведений Екатерины Николаевны Молчановой-Хомзе, лучшее из которых – «Жрица богини Гатор» – впервые появляется в печати в предлагаемом сборнике.

С любезного разрешения Андрея Михайловича Еремеева последующее повествование будет сопровождаться впервые публикуемыми выдержками из так называемых «Воспоминаний о прошлой жизни» Алевтины Альбертовны Стругач (произведение автором не озаглавлено)[8].

При подготовке этой статьи автору пригодились и уникальные сведения, почерпнутые из автобиографических очерков старшей сестры Алевтины Альбертовны Стругач – Маргариты Альбертовны Беклешовой (1882–1960). Работа с ними (как и с рукописями ее матери) стала возможной только благодаря стараниям Алексея Владимировича Хомзе, без неоценимой помощи которого читатели не смогли бы увидеть и большую часть фотографий, напечатанных на страницах сборника.

…

Екатерина Николаевна Хомзе (в девичестве Молчанова) родилась 7/19 октября 1861 года[9] в семье кяхтинского купца-первогильдейца Николая Лукича Молчанова (1829–1904), заработавшего миллионы на чаеторговле с Китаем. Этому способствовало то, что в XIX веке торговая слобода Кяхта, расположенная на российско-монгольской границе, являлась важнейшим пунктом русско-китайской торговли. Редактор газеты «Восточное обозрение», зять купца Алексея Михайловича Лушникова (1831–1901) Иван Иванович Попов (1862–1942), хорошо знавший Кяхту и ее обитателей, писал, что «в слободе были дома только миллионеров или тех, кто служил им». Он особо подчеркивал соседство и переплетение в Кяхте различных культур и эпох: «А рядом великолепный собор, комфортабельно обставленные апартаменты, картины, гобелены, прекрасные библиотеки, платье от Ворта[10] из Парижа, из окон льется пение, рояль, скрипка – Моцарт, Бетховен, Чайковский. Культура европейца, быт кочевника-номада, тысячелетняя застывшая цивилизация Серединного царства, шаманизм, даосизм, ламаизм, магометанство, христианство, иудейство. Все религии мира слились здесь. (…) Женская гимназия и каменная баба перед ней, с таинственными надписями, шампанское высокой марки и кислое кобылье молоко, трюфеля и деликатесы и вяленое мясо из-под потника седла, где оно согревалось на спине мохнатой лошадки…»[11].

Алевтина Альбертовна Стругач сообщает о предках своей матери следующее:

«Предки Молчановых, как говорят, были какие-то бежавшие или выехавшие в Сибирь во времена Грозного бояре[12]. Женились они и на монголках, и на бурятках – оттого и мы широкоскулые, с далеко расставленными глазами.

Дед, Николай Лукич, был умным, энергичным и властным человеком. До самой смерти вел регулярные метеорологические записи, интересовался общественной и политической жизнью и особенно „случайно“ попадавшей в Кяхту нелегальной литературой. После его смерти остались очень интересные, как говорят, записки о старой Кяхте, но, к сожалению, они пропали во время революции 1917 г. (…) Больше всего меня интересовала история так называемого „Молчановского толка“ – секты, в которой дед мой в молодости был Иисусом Христом, а его сестра, красавица Ларисса, – Божьей матерью[13]. Царское правительство жестоко преследовало эту, как и все другие, секту, пересекло всех ее участников, часть засекло до смерти и разорило всех дотла. Начав все сначала – с ничего, – дед к старости был миллионером и лишь к концу своей жизни потерял значительную часть имущества, вероятно, в связи с тем, что значительная часть торговли с Китаем пошла мимо Кяхты. (…) Собственная честность не позволяла ему верить в возможность чужой нечестности. Не раз ему указывали на то, что управляющий его золотым прииском его обманывает, показывая нерентабельность работ и скупая золото. Дед говорил: „Подозревать другого может только тот, кто сам способен на обман“. Кончилось дело тем, что, поверив в истощенность прииска, он за бесценок отдал его тому же управляющему и – глядь! – прииск, унесший значительную часть миллионов дедушки, стал давать большую прибыль».

Муж будущей писательницы Альберт Александрович Хомзе (1852–1912) – потомок остзейского баронского рода, верхоленский мещанин, чьи родители первоначально прибыли из Белостока в Вятку. Вот что писала Маргарита Альбертовна Беклешова о предках своего отца:

«Когда я была в институте[14], у нас был эконом фон Гернет, который интересовался геральдикой. И он, заинтересованный нашей фамилией Хомзе, которая пишется по-немецки Chomse, т. е. против всех правил языка, разыскал, что она образовалась из фамилии Hochomse, а эта – из von der Hohen See и что эта фамилия теряется в Средних веках, где наши дальние предки были свободными имперскими разбойничьими графами. Как все такие фамилии, она мельчала и падала, пока наконец в конце XVIII века Михаил Chomse von Orley опять получил дворянство – т. е. сделался von Chomse. Старший его сын Александр, видимо, вступил в неравный брак и, видимо, с еврейкой или девицей еврейского происхождения Анной Иогансен и был изгнан своим отцом и лишен майората[15] Orley. Переселился он в Россию, где его дворянства при переходе в русское подданство не признали. Это был мой дед».

O жизни Альберта Александровича Хомзе до знакомства с Екатериной Николаевной Молчановой известно очень немногое. В 1863–1866 годах он учился в Петербурге в немецком Петропавловском училище, а потом, по свидетельству Маргариты Альбертовны Беклешовой, рано лишившись родителей и будучи обкраден опекуном, с восемнадцати лет начал скитальческую жизнь по Сибири, работал приказчиком на приисках. «Видимо, это время было либо тяжелое, либо темное, так как о нем никогда у нас в семье не упоминалось», – сообщает в своем автобиографическом очерке Маргарита Альбертовна Беклешова[16].

Наконец Альберт Александрович Хомзе каким-то образом завоевал симпатию богатых троицкосавских купцов Коковина и Басова и с приисков перешел к ним на службу в Троицкосавск – небольшой городок, соседствовавший со слободой Кяхта. Здесь он и познакомился с Катей Молчановой – «лучшей кяхтинской невестой». Маргарита Альбертовна Беклешова, излагая на бумаге свои впечатления о Кяхте, вспоминала о трех старых соснах, возвышавшихся на голой каменистой горе в окрестностях слободы: «Я раз забралась туда и видела в коре одной из сосен вырезанные инициалы А. X. (Альберт Хомзе) и Е. М. (Екатерина Молчанова) – память молодости моих отца и матери».

Алевтина Альбертовна Стругач пишет:

«Как она говорила впоследствии нам, своим дочерям, больше всего к отцу ее привлекло то, что он был много образованнее и начитаннее окружающих, бывал в России (так в Сибири называли то, что лежит за Уралом) и даже говорил по-немецки. Они поженились[17] почти против воли и, во всяком случае, при молчаливом неодобрении стариков Молчановых. (…) Глубоко не одобрявший выбора своей старшей любимой дочери дед, уважая чужую свободу, препятствовать ей не стал, не проклинал ее, как это делали другие отцы, и приданого не лишил. Напротив, он построил для молодых хороший дом со службами, меблировал его, купил посуду, белье, нанял прислугу, но… предусмотрительно приданого на руки не выдал, а лишь обеспечил ежегодный доход с него, сказав: „Таких процентов с капитала, как я, никто платить вам не будет“. Мой отец был страшно оскорблен, а быть может, и просто обманут в своих ожиданиях и расчетах. Мать, влюбленная в него и сильно романтически настроенная, негодовала на отца. Лишь много-много лет спустя она поняла мудрость своего отца, поняла, что этим поступком он спас и ее, и детей, и самого мужа от нищеты. Отец, несомненно, все бы спустил очень быстро, так как любил „баронствовать“ и фанфаронить».

И далее Алевтина Альбертовна Стругач сообщает:

«Всего детей у моих родителей было семь. Старший сын. Николай, умер еще ребенком. Потом дочери Маргарита и Ларисса, сын Борис, я, дочь Конкордия, умершая тоже ребенком, и дочь Екатерина, „поскребыш“, родившаяся через десять лет после меня.

Уже с первых лет брака между отцом и мамой начались нелады. Отец предпочитал общество, дам и клуб и совершенно забрасывал мать. Были попытки примирения; в ознаменование одной из них умершая сестра и была названа Конкордией (согласие), – но увы! – прожила всего несколько месяцев. Так же недолго держалось и согласие между моими родителями. Отец – эгоцентрик, влюбленный в себя, деспот в домашней обстановке и очаровательный с чужими, особенно женщинами. Мать – влюбленная в него и страшно страдавшая от всех его выходок. Все это создавало дома очень тяжелую обстановку.

В Кяхте моему отцу показалось тесно, и вся семья выехала в Россию весной 1888 или 1889 г.[18] Мне было в это время около двух лет. Поездку я знаю только по рассказам мамы. До Нижнего[19] (теперь Горький) ехали на лошадях и пароходах. (…) Много натерпелась мама с четырьмя сорванцами, особенно когда отец бросил ее среди дороги и уехал один вперед, якобы устраивать квартиру, которую, однако, не устроил, так как мы долго жили в Петербурге в гостинице „Дагмар“. На пароходе мама просто привязывала нас на четыре веревочки, другой конец которых укрепляла у себя на кисти руки. Сидит на палубе и читает, а мы бегаем, можем подойти к борту и заглянуть вниз, но чуть побольше наклонишься, веревка натянется и мама поднимает голову. Часто веревки так запутывались, что начиналась драка. С горем и со смехом добрались до Петербурга.

Из гостиницы переехали в прекрасную квартиру на Невском, 5, около Александровского сада. В том же доме помещался чайный магазин отца „Цзинь-Лун“ („Золотой дракон“). Весь фасад был художественно отделан резным под черным лаком деревом в китайском стиле. На окнах красовалась надпись золотыми буквами: „Высочайше утвержденное товарищество „Цзинь-Лун““. Это „высочайшее утверждение“ стоило отцу немало денег. Впоследствии его все же отняли, ссылаясь на профанацию высочайшего имени. Вероятно, кто-то что-то „недополучил“.

Нас, детей, отец обратил в живую рекламу. Наряженные в расшитые шелковые китайские курмы[20], мы должны были со своими двумя няньками гулять в таком виде по Невскому. Маргарита до сих пор с дрожью вспоминает эти гулянья, когда за нами ходили толпы народа, указывавшие на нас пальцами и щупавшие наши необычные одеяния.

Внутри магазин был роскошно отделан настоящим черным деревом с бронзой. Но ни небывалая до сих пор роскошь отделки, ни живая реклама не помогли. Из года в год дела отца шли все хуже и хуже – до полного разорения[21]. Не клеилось отчасти потому, что к дорогим чаям петербуржцы не привыкли и вовсе не ценили, что они доставлены караваном на верблюдах, а не морем, где чай теряет свой аромат; оптовые покупатели – учреждения – всегда покупали дешевку, а на одной рознице, да и то ограниченной, с чаем далеко не уедешь.

Отчасти вина лежала и на самом отце. Он оказался больше барон, чем коммерсант. Чуждался своего брата, купца, предпочитая более аристократические связи. Дни и вечера проводил не в магазине или конторе, а в гостях, театрах, клубе, ресторанах, где имел „свой“ столик и „свою“ марку вина. Много тратил на женщин, предпочитая шикарных кокоток».

Не обделял он вниманием и молоденьких гувернанток своих детей. «Гувернантки у нас менялись калейдоскопически», – вспоминала Алевтина Альбертовна Стругач.

Падкий до женского пола глава семейства, принимавший весьма деятельное участие в общественной жизни, выступил и в роли благотворителя (субсидировал строительство храма Святой Мученицы Татияны на 6-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, был почетным попечителем Ларинской гимназии, с 1884 по 1900 год помогал Русскому обществу охранения народного здоровья, существовавшему под покровительством великого князя Павла Александровича), а также состоял действительным членом Императорского Русского географического общества и Общества востоковедения в Санкт-Петербурге (казначеем которого он являлся с момента основания до 1906 года). Вероятно, увлечение Востоком, сподвигшее коммерсанта профинансировать ряд экспедиций, нашло отражение и в романе про вампиров, позже созданном его женой.

Дети между тем учились сначала в Петропавловском училище (Петришуле), а потом две старшие дочери (Маргарита и Ларисса) поступили в Санкт-Петербургский Александровский институт.

Алевтина Альбертовна Стругач, позже (в 1904 году) с отличием окончившая это же учебное заведение и получившая «шифр»[22] из рук императрицы Марии Федоровны, вспоминала:

«На лето мои сестры приезжали из института домой. Уже когда их собирали туда, я завидовала им. (…) В институт я хотела не только из зависти к сестрам, но и из-за тяжелой домашней атмосферы, от вечных неладов между отцом и мамой.

Отец не желал себе ни в чем отказывать. Пропадал из дому целыми днями и ночами, но, будучи умным человеком, знал, что от скуки женщина тоже может „закрутить“, всегда придумывал маме какое-нибудь занятие, предварительно разрекламировав его. Мама то целыми месяцами сидела, раскрашивая фарфоровые чашки, блюдца и блюда, то вся квартира наполнялась запахом химикалий – это мама занимается фотографией или гальванопластикой. Но отец не оставлял в покое и хорошеньких горничных и гувернанток. Когда это открывалось, очередное увлечение мамы красками, монетами, марками летело к черту и над домом нависала туча. Все это дети, конечно, чувствовали, если и не все понимали. Только отец напрасно боялся, что мама „закрутит“. До тех пор, пока сама жизнь не научила маму смотреть на многое другими глазами, она была страшно, до жестокости, строга к себе и другим. Насколько я знаю, было у нее в жизни одно увлечение, и все, что она позволила себе, – это послать „ему“ чистый листок бумаги, надписав конверт собственной рукой. И это она считала чуть ли не преступлением перед мужем! Неумолима она была только к женщинам – они всегда были виноваты, и им ничего не прощалось».

Кончилось тем, что в 1907 году, после почти тридцатилетнего брака, Альберт Хомзе бросил жену, ликвидировал чайную фирму и уехал заграницу с опереточной или фарсовой актрисой Зике. Жене предприимчивый ловелас солгал, что так нужно для установления новых деловых отношений.

Екатерина Николаевна очень тяжело переживала разрыв с мужем. Обманутая женщина слепо верила каждому слову «дорогого Альберта» и не теряла надежды на его скорое возвращение. Она с негодованием отвергала любые открыто высказанные родственниками подозрения и всячески заступалась за своего супруга. Алевтина Альбертовна Стругач описывает состояние матери так:

«Маму мы застали в большом мягком зеленом кресле. Ее уже начинал сильно мучить унесший ее затем в могилу обезображивающий артрит. Она двигалась уже с трудом. На столике перед ней стоял портрет папы. Со слезами на глазах она считала – вот столько-то недель и дней, как Альберт уехал, бросив ее. Эти исчисления она повторяла довольно часто, пока мы, дети, не взялись за дело энергичнее и, причинив ей сразу сильное страдание, не избавили ее от смешных сожалений и слез о покинувшем ее муже, который не стоил и одной ее слезинки».

Дочери, заручившись авторитетом старого друга семьи, рассказали матери горькую правду об отце, «развенчав ее идеал», и постепенно она перестала из-водить себя, «в ней все переболело».

Альберт Александрович Хомзе умер 3 января 1912 года в Южном Тироле (Меран), где и был погребен. О его внезапной кончине россияне узнали из некрологов популярной петербургской газеты «Новое Время» от 6/19 и 14/27 января 1912 года, причем во втором номере газета уведомляла о панихиде в Казанском соборе 15 января в час дня.

Разносторонне одаренная, необычайно образованная[23] и начитанная купеческая жена, располагавшая большим количеством свободного времени и средств, умела себя развлечь. Она неоднократно бывала в Европе (по крайней мере, до 1907 года, когда обезображивающий артрит буквально приковал ее к инвалидному креслу), ее петербургский салон посещали люди искусства, в числе которых был и молодой Федор Иванович Шаляпин (1873–1938). Екатерина Николаевна запросто могла устроить домашний праздник. Однажды посреди года «институтку» Лину Хомзе пришлось даже специально освободить от учебы на два дня – для участия в организованном ее матерью балумаскараде, яркими красками запечатленном на страницах «Воспоминаний» Алевтины Альбертовны Стругач:

«Меня уже ждал дома белый костюм Пьеретты[24] с остроконечной шапкой, красными помпонами и красными чулками. Маргарита была средневековой германкой, Мильда [Ларисса Хомзе, примеч. Д. К] – очень красивой русской боярышней. Были и маркизы, и неизбежная „Ночь“, и капуцин[25], и валкирия[26], и еще много всего. Но больше всего мне понравился и до сих пор запомнился костюм „Письмо“. Припрыгивая, вбегает в залу громадный конверт. Видны только ножки. На конверте есть и адрес, и, склеенная из маленьких, громадная марка, и штемпели. Вдруг марка откидывается, и из отверстия сыплются письма всем участникам вечера… Вот было смеха!»

Среди увлечений, помогавших Екатерине Николаевне скрасить досуг, следует упомянуть об игре в шахматы. Успешное участие в первом и втором шахматных турнирах по переписке, проводившихся петербургским «Шахматным журналом» в 1892–1894 годах[27], наглядно свидетельствует о незаурядном уме этой женщины. Дочерям она также помогала раскрыть свои таланты.

Алевтина Альбертовна Стругач вспоминала: «Мама очень поощряла наше желание рисовать и, чтобы поддержать его в нас и не отбивать охоты уборкой, мытьем кистей и т. п., взяла на себя всю эту грязную работу. Целыми днями читала нам вслух, лишь бы мы рисовали».

Готовила она дочерей и к замужеству, «желая, чтобы они обладали различными салонными достоинствами – умели поиграть на рояле, попеть, потанцевать и вести легкую беседу». С подачи Екатерины Николаевны дочери продолжили свое образование в лондонском Ройял Холлоуэй Колледже, в Сорбонне и Лейпциге. Правда, по словам Алевтины Альбертовны Стругач, «мамино представление о деятельности женщины (…) исчерпывалось педагогикой – учительница, гувернантка, классная дама – то есть заработком в 40–60 рублей. А за одно платье дочери платили дороже. Обе старшие сестры вырваться из-под этого влияния мамы так и не могли и обе занимались нелюбимым делом».

«Дамским рукоделием», un passe temps[28], развлечением для себя и близких считала Екатерина Николаевна и свою литературную деятельность, по-видимому сделавшуюся предметом ее постоянных занятий в начале 1910-х годов.

Алевтина Альбертовна Стругач вспоминала:

«Мама с семьей переехали в Москву – там для мамы лучше климат[29]. Мама уже не может двигаться и сидит целыми днями в кресле на колесах[30]. Голова у нее ясная. Она пишет детские сказки с естественно-научным уклоном. Такие, какие вошли в моду после революции 1917 г. Сказки выходят интересные. Но мной мама недовольна. Когда она их начинала, она за всякими сведениями обращалась ко мне. Я живо помнила всякие ботанические, зоологические и прочие премудрости и могла дать ей ответ на любой вопрос. Но потом мама сама перечитала много источников, приобрела много солидных сведений, а я за это время успела много позабыть. Вопросы мамы к тому же усложнялись и углублялись, и мне все чаще и чаще приходилось отвечать: „Не знаю“. „Учишься, учишься и ничего не знаешь“, – ворчала мама, так недавно говорившая: „Ну и дочь у меня, что ни спросишь, все-то она знает!“. Помимо сказок, мама пишет книгу, предназначенную быть началом „Графа Дракулы“. Псевдоним мамы – Барон Ольшеври – Б. Ольшеври („Больше ври“). Один экземпляр этой книжки сохранился у Кэт [Екатерины Альбертовны Хомзе, примеч. Д. К]. Курьезно. Сидя в 1919 г. в тюрьме[31], мы познакомились с одной заключенной и разговорились о книгах. Она рассказала, что у ее мужа есть любимая книга, переплетенная им в черный бархат и хранимая пуще зеницы ока. Книга эта – „Вампиры“. Вот была бы рада мама, если бы она была жива и это услыхала. Мои же экземпляры, а их было несколько, как-то необъяснимо пропали все до одного. Были – и не стало. Книги имеют свою судьбу».

Родственники и знакомые Екатерины Николаевны с интересом восприняли ее сочинение. В письме Ору Васильевичу Собенникову (1898–1968), троюродному брату Алевтины Альбертовны Стругач, которое было отправлено из Берлина в Москву 13 апреля 1914 года его сестрой Александрой Васильевной Собенниковой-Шлехтер (1887 г. р.), есть следующие строки: «Дорогой Орик! Спасибо за книгу „Вампиры“, давно получила и прочла. Когда увидишь Ек(атерину) Ник(олаевну), поблагодари ее за меня»[32].

Алевтина Альбертовна Стругач сообщает любопытные сведения о впечатлении, которое роман Брэма Стокера «Дракула» произвел на нее и близких ей людей. Так, причиной ухудшения самочувствия Эмилии Яковлевны, няньки малолетней дочери Алевтины Альбертовны, стало следующее:

«Оказалось, что ни одной ночи она не спала спокойно. Виновата была оставленная ей мною книжка „Граф Дракула“. Глупая книжонка о вампирах, но очень интересная и жуткая. Недаром такой трезвый человек, как Вадим Собенников[33], прочтя ее, говорил: „Черт знает что такое! Читаешь и злишься – как все глупо, а потом в коридор выйти страшно“. Эмилия Яковлевна прочла „Дракулу“, а затем целыми ночами до самого рассвета стояла полураздетая у темного, выходившего в открытое поле окна, судорожно сжимая в руке пустую бутылку. Какое прекрасное оружие против вампира! Я очень люблю такие глупые „нервотрепательные“ книжки и очень дорожила с трудом добытым „Дракулой“. С большим колебанием я дала его после переворота 1917 г. одному из своих знакомых – Надеждину. Он обещал ее вернуть „в конце недели“, а в начале ее был вместе с женой убит какими-то хулиганами выстрелом в рот на улице».

Теперь вернемся к «фантастическому» творению Б. Олшеври.

Совершенно очевидно, что загадочные инициалы Е. А. X. в посвящении к роману указывают на имя самой младшей из дочерей автора, Екатерины (Кэт) Альбертовны Хомзе (1897–1955), учившейся в 1912–1913 годах в VII классе московской частной женской гимназии Любови Федоровны Ржевской, а впоследствии выбравшей профессию художника-иллюстратора. Сестра же ее, Маргарита Альбертовна Хомзе-Молчанова (во втором браке Беклешова), жившая во время написания романа под одним кровом с матерью и Кэт, возможно, послужила прообразом прекрасной черноглазой итальянки Риты, волею судьбы оказавшейся в зловещем замке Дракулы.

В правом верхнем углу титульной страницы экземпляра «Вампиров» 1912 года, принадлежащего Андрею Михайловичу Еремееву, частично сохранилась надпись чернилами:

‹Больше›

ври. Ма‹ма›

А на странице с посвящением Е. А. X. можно различить полустертую дату: «19 марта 1912 г.». Вероятно, в этот день Екатерина Николаевна вручила книгу той, кому ее посвятила, ибо реликвия эта прежде хранилась у Кэт Хомзе, перейдя после ее смерти к сестре Лине.

По-видимому, первоначально «страшная сказка про вампиров» складывалась из отдельных историй: автор бесконечно переносит читателя из одного временного измерения в другое, повествование ведется от лица нескольких персонажей, оставлены заголовки ряда сцен («Охотничий дом», «Осмотр замка» и так далее). Результат литературных занятий настолько впечатлил Екатерину Николаевну и ее окружение, что имеющиеся материалы объединили и переработали в произведение для печати – правда, не объяснив при этом, в чем состояла таинственная сила рокового ожерелья с застежкой в виде головы змеи, каково значение загадочных татуировок лотоса у капитана Райта и Джемса и что за экзотические женщины неоднократно спасали Гарри от клыков карпатских вампиров (уж не ацтекские ли они кровопийцы?). Однако некоторая недосказанность (к чести автора, будоражащая фантазию читателя) меркнет перед общей широтой и грандиозностью образов, поэтичностью повествования, драматизмом нагнетаемых событий, атмосферой нарастающего отчаяния, ужаса, безысходности и интригующей развязкой. Финал романа оставлен открытым – вряд ли на другом континенте жизнь неразлучных друзей обойдется без приключений, ведь Гарри (якобы потомок Монтесумы, а значит, наследственный жрец древних богов, коим подчинены вампиры) нашел ожерелье и везет его обратно в Америку, как того и хотели призрачные девы с медно-красными обнаженными телами, взывавшие: «Найди талисман, верни нам жизнь, будь нашим повелителем».

Уже в первой половине XIX века начали появляться литературные произведения, в которых нашли свое отражение страхи и опасения, связанные с египетскими мумиями и смертоносными древними силами, таящимися в полузасыпанных песком ритуальных сооружениях страны пирамид. Впоследствии исследователи причислили подобные сочинения к жанру «египетская готика», пережившему настоящий расцвет в конце позапрошлого столетия. Свой посильный вклад в становление «египетской готики» внесли такие знаменитые писатели, как Теофиль Готье (1811–1872), Эдгар По (1809–1849), Луиза Олкотт (1832–1888), Генри Райдер Хаггард (1856–1925) и Артур Конан Дойл (1859–1930).

В ноябре 1903 года в Лондоне был опубликован роман Брэма Стокера «Сокровище Семи Звезд», повествующий о тайных магических ритуалах Древнего Египта и секретах бальзамирования, о расхищении гробниц и странствиях души после смерти. В этом произведении соединились элементы фантастического, «готического» и оккультного. Подобно ирландскому писателю-неомифологу и мистику, чей кровожадный граф вдохновил Екатерину Николаевну Хомзе на создание «Вампиров», пробовала она свои силы и в жанре «египетская готика», результатом чего явился рассказ о проклятии египетской жрицы.

Беловой автограф фрагмента этого произведения (вернее, второй его половины), самим автором никак не озаглавленного, но подписанного «Б. Олшеври», находится на страницах рабочей тетради писательницы, хранящейся в семейном архиве Алексея Владимировича Хомзе. Рассказу мы дали условное название «Жрица богини Гатор».

Автограф этот наглядно подтверждает слова Антона Павловича Чехова (1860–1904), сказанные однажды начинающему беллетристу: «Обыкновенно начинающие стараются, как говорят, „вводить в рассказ“ и половину напишут лишнего. А надо писать, чтобы читатель без пояснений автора, из хода рассказа, из разговоров действующих лиц, из их поступков понял, в чем дело. Попробуйте оторвать первую половину вашего рассказа; вам придется только немного изменить начало второй, и рассказ будет совершенно понятен. И вообще, не надо ничего лишнего! Все, что не имеет прямого отношения к рассказу, все надо беспощадно выбрасывать. Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет стрелять, не должно и висеть»[34].

Действительно, предысторию событий, описанных в сохранившейся второй части рассказа Б. Олшеври, понять несложно: молодой служащий Павел Иванович Меншуткин, неплохой рисовальщик, человек с лицом, на котором невзгоды оставили неизгладимый отпечаток, встречает в Петербурге (предположительно, в Летнем саду) близкого друга – доктора Кази – и излагает ему историю своих злоключений. Совсем недавно Меншуткин женился на очаровательной девушке по имени Вера. Египтолог «дядя Фра», по-видимому состоявший в родстве с кем-то из новобрачных (скорее всего, с Верой), подарил невесте на свадьбу египетскую золотую корону урей – несомненно, древний артефакт. После чего, надо полагать, стали происходить загадочные события, а настроение Веры резко переменилось: она сделалась задумчивой и меланхоличной, стала тосковать по Египту. Вероятно, Павел Иванович, обеспокоенный состоянием жены, обратился к доктору Кази, который посоветовал «ни о чем не спрашивать» Веру и посетить страну пирамид. Во время отпуска Меншуткина супруги отправились в Египет, где присоединились к экспедиции «дяди Фра», безуспешно пытавшегося определить местонахождение старинного египетского храма, посвященного богине Гатор (Хатхор). Внимательная и догадливая Вера помогла старому ученому отыскать это сооружение, верно истолковав текст имевшегося в их распоряжении древнего папируса.

К сожалению, никаких документально подтвержденных сведений об истории создания этого вполне самодостаточного фрагмента не сохранилось. Однако характер оформления рукописи и карандашные пометы на последней ее странице дают основания полагать, что Екатерина Николаевна Хомзе писала произведение для участия в литературном конкурсе, объявленном журналом «Мир Приключений» в ноябре 1911 года[35]. Задача конкурсантов состояла в том, чтобы сочинить рассказ к четырем предложенным иллюстрациям. Редакция не закрепляла порядка расположения рисунков в тексте и разрешала участникам конкурса переставлять их по своему усмотрению. Объем произведения не должен был превышать 25 000 букв. В этой же книжке журнала давался совет, как учесть число букв в рукописи, листы которой следовало четко и аккуратно заполнять только с одной стороны. Срок приема рукописей истекал 1 марта 1912 года[36].

Не лишенная азарта Екатерина Николаевна, ранее участвовавшая в шахматных турнирах по переписке, не преминула воспользоваться возможностью помериться своими литературными способностями с другими малоизвестными сочинителями. Рассказ был написан, все условия конкурса соблюдены… кроме одного. Когда на последней странице беловой рукописи автор принялась при помощи карандаша высчитывать количество букв, выяснилось, что произведение превысило объявленную редакцией норму более чем в два раза: вместо 25 000 букв их количество составило 58 960.

Вероятно, четыре предложенные журналом иллюстрации соответствовали тексту первых четырех (из девяти) глав рассказа, и Екатерине Николаевне пришлось переработать первую половину своего сочинения, занимавшую отдельную тетрадь, в новое произведение с более или менее убедительной развязкой. Его она и отправила на конкурс.

Согласно заявлению редакции, из 156 рассказов, подлежавших рассмотрению конкурсной комиссией, ни один «не мог быть признан безусловно заслуживающим первой премии», поэтому решено было назначить две вторые премии (по 75 рублей каждая) авторам двух лучших рассказов. Премировали Ф. Зарина из Санкт-Петербурга и Е. Лохтина из Киева, а Б. Олшеври не был упомянут даже в числе авторов рассказов, отмеченных как «выдающиеся по своим литературным достоинствам или по оригинальности сюжета»[37].

По всей видимости, результаты конкурса расстроили Екатерину Николаевну она посчитала свое сочинение неудачным, утратила к нему интерес и не стала обращаться в редакцию для возвращения рукописи, которая после 1 августа 1912 года была уничтожена в числе прочих невытребованных рукописей. Вторую же часть рассказа писательница оставила в своем литературном архиве. Так и появилась тетрадь с «безымянным» рассказом, начинающимся не с первой, а с тридцать пятой страницы. Однако тема мумий и древнеегипетского культа мертвых продолжала занимать Екатерину Николаевну, и она вновь обратилась к ней в своих естественно-научных сказках «Пчелы» (1914) и «История золотого зернышка» (издана посмертно в 1924 году).

А рассказ «Жрица богини Гатор», ни в чем не уступающий знаменитому фантастическому роману Б. Олшеври «Вампиры», впервые появляется в печати, и читатели могут по достоинству оценить его.

…

Сочинения подобного рода отнюдь не редки в творчестве Екатерины Николаевны Хомзе. Свои фантастические опусы, снабженные неизменным «Посвящается Е. А. X.» и подписанные как «Б. Олшеври, автор „Вампиров“», она предлагала для публикации в известные периодические издания той поры. Так, в архиве редакции иллюстрированного художественно-литературного ежемесячника «Аргус» сохранились беловые рукописи четырех «фантастических рассказов» 1914–1915 годов: «Наследство Варвары Сидоровны. Что было и что казалось», «Где правда? Из вопросов о вампиризме», «„Дело Ивана“, или Было ли это?», «Две или одна?»[38].

Куда только не устремляла сочинительницу ее безудержная фантазия! Вместе с Б. Олшеври читатель отправляется в мрачную карпатскую обитель, населенную монахами-вампирами; в заброшенный барский дом, в котором ненастной ночью прародительница главного героя, сошедшая с парадного портрета, сулит ему драгоценный перстень в награду за спасение ее души и избавление от вечных мук; в монастырское подземелье, где девушку, заслужившую в родной деревне дурную репутацию колдуньи, подвергают пытке, дабы заставить ее сознаться в убийстве сестры-близнеца. Только существовала ли эта сестра? На полях сражений Первой мировой войны разворачиваются события фантастического рассказа «Дело Ивана», в котором автор предоставляет читателю самому решить, чем же в действительности был описанный случай – вмешательством высших сил или следствием безумия немецкого офицера? В рассказах Б. Олшеври сосуществуют быль и небыль, реальное и чудесное, обыденное и сверхъестественное, разделенные зыбкой, постоянно нарушаемой границей.

Не все эти произведения равнозначны по своему идейному содержанию и художественному своеобразию, однако, судя по тому, что редактор журнала «Аргус» Василий Александрович Регинин (настоящая фамилия Раппопорт, 1883–1952) оставил рукописи среди архивных материалов, можно думать, что авторитетный литератор придавал им некоторую цену.

К сожалению, рассказы так и не стали достоянием читательской аудитории при жизни их автора. Теперь же, спустя 110 лет забвения, они обретают «второе рождение», будучи впервые опубликованы на страницах нашей книги.

…

Естественно-научные сказки Екатерина Николаевна Хомзе сочиняла в основном для малолетнего внука Вальтика (Вальтера Альбертовича Хомзе), будущего инженерагидролога и поэта, оставленного ей на попечение дочерью Лариссой, соратницей Гапона[39], 19 сентября / 2 октября 1910 года покончившей жизнь самоубийством. До 1916 года мальчик, по сути, воспитывался бабушкой и тремя сестрами покойной Лариссы. Всех четверых он называл своими «мамами», хотя настоящей матерью для него стала Маргарита Альбертовна Беклешова, усыновившая Вальтера.

В семейном архиве Алексея Владимировича Хомзе сохранились подписанные псевдонимом Ек. Т. Рина тетради с рукописями «Сказок для Вальтика»: «Пчелы» (поздняя редакция), «Дятел», «Воробьи», «Лягушки», «Рыба Лосось», «Смерть мухам!», «Мыши и крысы» и четырехстраничный отрывок произведения аналогичного жанра без начала и конца, условно названный автором статьи «Извержение вулкана».

Научные сведения для создания своих сказок Екатерина Николаевна черпала в трудах Альфреда Брэма (1829–1884), Жюля Мишле (1798–1874), Лоренца Лангстрота (1810–1895), Лиланда Говарда (1857–1950), в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» (издавался с 1890 по 1907 год). По всей видимости, Екатерина Николаевна Хомзе готовила эти произведения к публикации. Однако нам известны только три ее сказки, напечатанные под псевдонимом Ек. Т. Рина: «Пчелы. Рассказ для детей» (1914)[40], «Чижи и кукушка» (1916)[41] и «История золотого зернышка» (1924)[42]. Сказка «Рыба Лосось» в сокращенном виде без указания автора появилась на страницах детского журнала «Мирок» в 1916 году[43].

Пресса того времени не оставила без внимания научно-просветительскую деятельность Екатерины Николаевны Хомзе. Так, рецензент «Пермских губернских ведомостей» восторженно сообщал читателям, что «книжка под заглавием „Пчелы“ заслуживает самого благожелательного к ней отношения. Написана она для всех ясным и понятным языком. В виде живого увлекательного рассказа в сжатом виде представлена вся жизнь пчелы со дня ее рождения, все привычки и анатомическое строение пчелы, матки, трутней.

Довольно подробно описывается уход за пчелами, устройство улья, говорится и о добывании меда и воска. Даются указания относительно выбора места для пасеки, описываются лучшие сорта медоносных цветов, трав и деревьев.

Следя с большим интересом за фигурирующими в рассказе лицами (пчелинец Алексеич, девочка, сосед-пасечник, с одной стороны, и пчелы Абель, Бинна и Би – с другой), читатель легко, как бы мимоходом, незаметно для себя глубоко впитывает в память необходимые практические сведения по пчеловодству. „Пчелы“ не только интересная и занимательная книжка для детей школьного возраста, но и взрослый прочтет ее с удовольствием и пользой.

Все эти умело и популярно изложенные в рассказе сведения по пчеловодству принесут особенно большую пользу в деревнях, где пчеловодство у нас начинает с каждым годом развиваться, но, так сказать, само собой, в большинстве случаев без всяких знаний и указанья, книжка же эта не только даст самые необходимые сведения, но и настолько заинтересует, благодаря своему особенно умелому изложению, что прочитавший ее возьмется и за другую пчеловодную книгу…»[44].

Вероятно, опубликованный вариант «Пчел» следует считать самой ранней из дошедших до нас сказок Екатерины Николаевны. На это указывает описание фигурирующей в произведении девочки Кути: «Поедет наш мед с широкой Волги-матушки в город. А там живет твоя знакомая девочка, Кутя. У нее такие же светлые волосы, как и у тебя, ровно белый лен, только коса у нее толстая и банты большие. А, знаю я, медок лизать Кутя любит не меньше тебя». Кутей или Кэт в семье Хомзе называли младшую дочь Екатерину, следовательно, на момент написания сказки она была еще подростком и носила банты. Вышесказанное позволяет предположить, что «Пчелы» были созданы раньше обессмертившего Б. Олшеври романа «Вампиры», посвященного «повзрослевшей» Куте (Е. А. X.).

В сказке «Лягушки» мы вновь встречаем ненюфар и… кровопийцу. Правда, здесь это не вампир, встающий из гроба, а обыкновенный комар, который сетует, что у кувшинки нет ничего хорошего, даже душистого запаха, в отличие от деревенских ребятишек с алой, теплой кровью.

Екатерина Альбертовна Хомзе, сотрудничавшая с издателем Гавриилом Фомичом Миримановым (1870 – после 1930) как художник-иллюстратор (в частности, ею были созданы две забавные детские книжки о приключениях «мишуков-шалунов»)[45], в 1924 году под уже известным нам псевдонимом Ек. Т. Рина посмертно опубликовала сказку матери «История золотого зернышка». Произведение было отредактировано согласно реалиям НЭПа, когда широкое развитие получили различные виды кооперации и появилось понятие «продналог». К сожалению, подобное бесцеремонное обхождение с текстами «старых» авторов являлось характерной чертой фирмы Г. Ф. Мириманова, старавшейся шагать в ногу со временем.

…

В рукописном архиве Екатерины Николаевны Хомзе сохранились и образцы автобиографической прозы, объединенные общим заголовком «Давно прошедшее время». На страницах этих набросков, созданных около 1915 года, автор выступает в роли бытописателя, повествуя о традициях празднования Николина дня[46] в семье Молчановых; в духе «натуральной школы», но с большой долей юмора в изображении не массового, а исключительного, курьезного в жизни, рассказывает о чудаковатом троицкосавском старике «дедушке Макарьине», страдавшем болезненной страстью смешивать разные крепкие напитки и проверявшем «безвредность» полученных смесей на учителе местного уездного училища, «наигорчайшем пьянице»; вспоминает мельчайшие подробности далекого, многотрудного и опасного в те времена путешествия из Петербурга в Кяхту и обратно, пришедшегося на зиму и весну 1895 года. Маргарита Альбертовна Беклешова, сопровождавшая мать в памятной поездке, много лет спустя написала следующие строки: «Я была еще достаточно мала, чтобы сознавать различные опасности, но теперь считаю, что мама была исключительно храбрый человек, так как шла иногда на такой риск, на который не решился бы и мужчина».

По словам Алексея Владимировича Хомзе, эти произведения передают живые исторические картины, повседневную ткань той жизни и раскрывают стойкий характер писательницы, ее поучительное самообладание и стремление думать, а не действовать по эмоциональному порыву.

…

Помимо прозаических сочинений до наших дней дошли также гранки созданной Екатериной Николаевной злободневной песенки о благодушном китайском мандарине (напоминающем гоголевского Манилова), которую царская цензура запретила печатать «как заключающую в себе намек на злоупотребления административной власти в России»[47].

Считаем уместным познакомить читателей с полным текстом песенки, тем более что публикуется она впервые.

ЧУН-ЧИН

- Жил-был в Китае мандарин

- По имени Чун-Чин.

- Он назначал секретарей

- Над областью своей,

- А сам ел пряники с вином

- И спал на ложе золотом.

- Пой, лира, пой ему хвалу,

- Пой славу Чун-Чину!

- Он области своей не знал,

- Да знать и не желал;

- Не выходил он никогда

- Из своего дворца;

- Весь день, раскинувшись, лежал.

- Пой, лира, пой ему хвалу,

- Пой славу Чун-Чину!

- К народу он не выходил:

- Он шуму не любил;

- Но знал обязанность свою

- И два раза в году

- К царю с подарками езжал

- И пятки царские лобзал.

- Пой, лира, пой ему хвалу,

- Пой славу Чун-Чину!

- Так жил невинный мандарин,

- Ловя за чином чин,

- И мира сладкого его

- Не нарушал никто.

- Сын Неба говорил: «Чун-Чин —

- Великолепный мандарин!»

- Пой, лира, пой ему хвалу,

- Пой славу Чун-Чину!

- Но не дремали уж зато

- Секретари его.

- Народ вздыхал, народ стонал

- Правитель не слыхал.

- Любя покой и тишину,

- Он не мешался в их возню.

- Пой, лира, пой ему хвалу,

- Пой славу Чун-Чину!

- Народ терпенье потерял,

- Народ забушевал.

- Валит народная волна

- К палатам Чун-Чина.

- Царь о восстанье узнает,

- Царь Чун-Чина на суд зовет.

- Пой, лира, пой ему хвалу,

- Пой славу Чун-Чину!

- «О, милосердный властелин!

- Заговорил Чун-Чин. —

- Неблагодарная толпа

- Клевещет на меня.

- Я никого не обижал,

- Я никого не притеснял».

- Пой, лира, пой ему хвалу,

- Пой славу Чун-Чину!

- «Я мог их грабить и казнить,

- Мог резать и душить,

- А я по доброте души

- Не поднял и руки:

- Все поручив секретарям,

- Я тихо спал по целым дням».

- Пой, лира, пой ему хвалу,

- Пой славу Чун-Чину!

Остается поведать о последних годах Екатерины Николаевны Хомзе. Обратимся для этого к воспоминаниям Алевтины Альбертовны Стругач:

«Впрочем, я забыла еще про лето 1913 г., которого забыть не могу[48]. В это лето Маргарита и Кэт поехали в Париж. Я потом поняла, что мама нарочно отправила их подальше, чтобы развязать себе руки. Я осталась с ней одна в Москве.

Уже много лет мама неподвижно сидела в кресле и очень страдала от обезображивающего артрита. Почти все суставы потеряли свою подвижность. Ноги не действовали совсем, плечевые суставы тоже. Держалась она только морфием. Иногда я целыми днями сидела около нее и раскладывала ей пасьянсы. Уходить из дому я избегала, так как видела, что мама что-то нервничает. Заметила также, что вместо сказок она пишет что-то другое. И хотя не знала что, все же почему-то беспокоилась. Однажды мама особенно сильно уговаривала меня пойти пройтись – нельзя же целое лето просидеть без воздуха. Очень мне не хотелось уходить, но, чтобы мама не нервничала из-за меня, я согласилась на полчаса сходить к моей троюродной сестре и приятельнице Нине Швецовой [Нина Васильевна Собенникова-Швецова, 1889 г. р., примеч. Д. К.]. Мы жили в Сущевском тупике[49], а она – на Малой Дмитриевке, у Страстного монастыря. Ходьбы было минут 15–20. Не успела я войти к Нине, как позвонил телефон. Эмилия Яковлевна зовет меня срочно домой. Я сразу поняла, что что-то с мамой.

Оказалось, мама приняла морфий. Несмотря на страшные боли, она в течение нескольких дней копила приносимые ей порошки и приняла их сразу, как только я ушла. Началась рвота. Услыхала Эмилия Яковлевна и вызвала меня. У меня было странное состояние: спасать ли маму или дать ей умереть? Она так давно и так страшно страдает, надежды не только на спасение, но и даже просто на облегчение никакой нет. Напротив, чем дальше, тем будет хуже. Решиться на самоубийство нелегко, еще труднее привести это решение в исполнение. Имею ли я право насиловать мамину волю и заставлять ее и дальше страдать? Может быть, если бы мы были с ней одни на свете, я оставила бы все как есть. Ну а тут решила посоветоваться с кем-либо. Первый, кто пришел на ум, был дядя Андрюша[50]. Позвонила ему. Он сказал, что я сошла с ума и что он немедленно приедет с врачом. (…) Через несколько минут они приехали. Началась очень тяжелая сцена. Мама не хотела никакой помощи, плакала и говорила, что мы пользуемся ее беспомощностью. И я знала, что она права: защищаться она не могла. Ее насильно раздели и делали ей впрыскивания в спину. Много дней после этого она плакала и горько упрекала меня, говоря, что именно на меня и на мою выдержку она и надеялась, что нарочно отправила сестер в Париж, написала завещание и отослала меня к Нине. Мне было жаль ее, и я дала слово, страшное слово. Я обещала ей, что если она когда-нибудь еще раз захочет покончить с собой, я не только не буду ей мешать, но сама дам более эффективный яд и что сделаю это даже сама, тайно от нее, если она не будет больше в состоянии переносить свои страдания. Мама мне поверила и успокоилась. Через два года она это мое обещание еще помнила, но отнеслась к нему совсем иначе. Мы были с Маргаритой в Евпатории, когда получили телеграмму от Кэт, что маме плохо. Маргарита выехала тотчас же, а я должна была задержаться на 1–2 дня, чтобы найти заместителя врача в Мойнакскую грязелечебницу, где я работала. Получаю телеграмму от Маргариты, чтобы я не торопилась с выездом, что все благополучно. Дней через десять новая телеграмма – о смерти мамы. Спрашиваю у Маргариты объяснений ее поступка. Оказывается, мама страшно мучилась, у нее началась гангрена мягких тканей, так что обнажились кости таза. Но еще больше она мучалась страхом, что ее отравят. И, помня мое обещание, боялась меня. Да и не только меня. Каждое лекарство, каждую ложку еды она заставляла при себе пробовать, прежде чем проглотить. В момент смерти проснулся сильнейший инстинкт жизни и боязнь смерти. (…) Конечно, Маргарита была права, что меня не вызвала. После смерти мамы мы исполнили ее желание – вызвали врача, и она проколола маме сердце длинной иглой. Мама страшно боялась летаргии».

Фобия Екатерины Николаевны нашла отражение и в романе «Вампиры», где летаргический сон явился предвестником зловещих событий – превращения Риты в кровожадного упыря.

На первой странице своих «Воспоминаний» Алевтина Альбертовна Стругач предупреждает читателя: «Я не обещаю точных хронологических дат – не помню их». Это объясняет несоответствие указанной ею даты смерти матери (1915 год) фактической.

Согласно записи в метрической книге[51], Екатерина Николаевна Хомзе, вдова потомственного почетного гражданина, скончалась 12/25 августа 1916 года от «воспаления суставов». Ее похоронили в Москве на Лазаревском кладбище. В 1916 году историк Москвы Алексей Тимофеевич Саладин (1876–1918) писал, что Лазаревское кладбище «далеко не ласкает взгляда… Спрятавшись от всякого шума за прочными стенами, кладбище покрылось буйной растительностью. Трава – выше пояса – скрывает даже высокие гробницы, и к некоторым могилам можно подойти только с трудом, обжигаясь о крапиву»[52]. В 1934 году кладбище было закрыто, а с 1937 года началась его ликвидация, закончившаяся уже в послевоенные годы. Тысячи не эксгумированных тел остались лежать под лужайками разбитого на этом месте парка и проезжей дорогой (участок Третьего транспортного кольца Москвы).

- Камни сорной порастут травой,

- Прахом станет тело…

- И могила очутится под тропой,

- Где потомки зашагают смело![53]

Образным воплощением судьбы и творчества Екатерины Николаевны Хомзе может послужить случай, описанный ею на страницах воспоминаний «Давно прошедшее время».

При переезде всей семьи из Кяхты в Санкт-Петербург в 1889 году Екатерина Николаевна и трое детей помещались в большом крытом экипаже дормез, и однажды ночью ей, матери, приснилось, будто от стеариновой свечки, зажженной перед отходом ко сну для успокоения напуганного грозой ребенка, начался пожар и все сгорели… Екатерина Николаевна очнулась от сильной боли в пальцах руки и поняла, что сон превращается в действительность: перед ее глазами пылал яркий огонь – горело толстое меховое одеяло, в которое были завернуты дети. Посреди охватившего ее смятения Екатерина Николаевна осознала, что если поддастся порыву ужаса и закричит, то ямщики бросятся на помощь, быстро откинут фартук экипажа, от притока свежего воздуха пламя взметнется и огонь вспыхнет сильнее, напугав детей и причинив им страшные ожоги…

Воля нашей героини позволила разуму взять верх над чувствами: она молча своими руками потушила горевшее одеяло и только потом позвала на помощь. Дети не пострадали, сама же она, благодаря теплым толстым перчаткам, отделалась незначительными ожогами.

В последнее десятилетие своей жизни Екатерина Николаевна оказалась в еще более сложной ситуации, когда усилившаяся болезнь приковала ее к инвалидному креслу, а сердцу была нанесена неизлечимая рана безответной любви к бросившему ее мужу Альберту – ее «символу веры», усугубленная затем его кончиной.

В 1910 году эту «летопись несчастий» дополнило переживание вины за самоубийство любимой дочери Лариссы, которую Екатерина Николаевна сама отправила в Швейцарию к «бабушке русской революции» Екатерине Константиновне Брешко-Брешковской (1844–1934), думая, что так будет лучше и дочь, увлеченная революционной романтикой, окажется под присмотром. Вышло иначе. Наивная девушка только глубже погрузилась в грязную мясорубку подпольной деятельности, запуталась в сетях кровавой борьбы революционеров и провокаторов и не нашла выхода.

В чем теперь могла Екатерина Николаевна отыскать смысл жизни и мотивацию к ней? Литературное творчество сделалось для нее спасительным выражением воли к жизни, родом медитации. Она стала сочинять развлекательные и научно-сказочные тексты для младшей дочери и внука, не заботясь при этом об указании своего авторства в книгах, появившихся в печати. Объем рукописей, сохранившихся в литературном архиве Екатерины Николаевны, свидетельствует о том, что первую половину 1910-х годов она посвятила практически только их написанию.

Ее произведения увлекательны, наполнены фантазией, светом разума и добрым юмором. Это мир, созданный ею самой. Это сказочная реальность, сотворенная ею вопреки всему. Это пример реализации стоического убеждения в том, что мы, люди, не властны над внешними обстоятельствами своей жизни, но свободны в выборе того, что нам делать в этих обстоятельствах…

Такова удивительная история мудрой и талантливой женщины из далекого прошлого, по сути совершившей личный человеческий подвиг: несмотря на выпавшие ей испытания, она «играючи», для узкого круга близких людей, в числе прочих своих произведений сотворила одну из самых ярких литературных мистификаций XX века – роман «Вампиры», анонимно прославивший ее уже в наши дни.

Да, у всякого барона своя фантазия, а уж у купеческой жены, представившейся читающей публике бароном, – и подавно!

При подготовке предлагаемого сборника редактор неизменно стремился к тому, чтобы по возможности точнее передать все намерения писателя и тем самым очистить авторский текст романа «Вампиры» от накопившихся с годами опечаток и купюр. Взятая за основу оригинальная публикация 1912 года страдала типографскими, смысловыми и орфографическими погрешностями, неточной передачей иноязычных выражений. В связи с этим потребовалось проделать значительную работу по подготовке текста, куда были внесены обоснованные исправления, сделавшие его более удобочитаемым как в отношении разбивки на главы, так и в плане замены устаревших слов и выражений, представляющихся в наши дни нелитературными и разговорными (напр., лавенда, вдолге, способы отваживания, зало, понаблюди, вырешили).

Подобным же образом были подготовлены к печати и рукописи фантастических рассказов.

Орфография и пунктуация печатного и рукописных подлинников в настоящем издании приведены в соответствие с современными грамматическими нормами, однако в целом особенности языковой и литературной манеры автора тщательно сохранены.

Д. Р. Кобозев

Вампиры

Из семейной хроники графов Дракула-Карди

Фантастический роман барона Олшеври

Продолжение этого романа – перевод с английского «Граф Дракула (Вампир)»

Посвящается Е. А. Х.

Пролог

Не любо – не слушай, а врать не мешай[54].

Сегодня большая комната деревенской гостиницы ярко освещена и убрана по-праздничному.

Там собралось большое и богатое общество.

Вот уже неделя, как вся гостиница снята под приезд американского миллионера мистера Гарри Карди.

Его приезду предшествовали целые легенды. Говорили, что он несметно богат, что его хлопчатобумажные плантации – целое королевство. Что в его происхождении много таинственного, что он потомок мексиканского короля Монтесумы[55] и что он тайно поклоняется Вицли-Пуцли[56].

Вымысла в рассказах, конечно, было больше, чем правды. Одно оставалось неоспоримо: мистер Гарри богат, молод, страстный охотник и что страсть эта заставила его побывать и в Африке, и в Индии.

В Европу его привело дело и любопытство путешественника.

В деревне говорили, что приезд этого сказочного принца в Карпатские горы был сопряжен с вводом во владение древним замком графов Дракула.

Замок этот лет сорок, если не больше, стоял покинутым. Все владельцы вымерли, а последний, как говорят, бросил мир и отрекся от жизни, похоронив себя в монастыре, где и умер.

Одни уверяли, что мистер Гарри купил замок ради титула, другие – что замок перешел ему по наследству. Что один граф Дракула уехал в Индию и изучал там черную магию под наблюдением браминов[57] и что уже оттуда его наследники попали в Америку.

Мистера Гарри сопровождал целый штат служащих, друзей и прихлебателей. Самыми близкими людьми к миллионеру были: доктор Вейс – небольшого роста полный господин, весельчак и милый собеседник; капитан Райт – англичанин, доведший свое хладнокровие до апогея. Про него говорили, что, находясь в плену у тугов[58], в подземельях кровожадной Бовами, где его ожидала неминуемая смерть, он не изменил своему обычаю и не выпускал сигары изо рта, а при почти чудесном освобождении спросил стакан рому и выпил его так же спокойно, как и на дружеской пирушке. К этому неразлучному трио присоединялся еще Джемс Уат, также американец, но в жилы которого, несомненно, попала живая кровь француза. Он был подвижен и всегда желал до всего допытаться, ко всему, его занимающему, прикоснуться руками. За желание потрогать золотой лотос на груди какого-то индийского истукана он чуть не заплатил всей рукой. И посейчас красный шрам, как змея, обвивает его руку. Этот шрам – память от удара одного фанатика. За страсть Джемса к наблюдениям и выводам доктор называл его Шерлоком Холмсом.

Затем шли: управляющий Смит; личный камердинер Гарри – Сабо; слуга и помощник доктора Джо. Он же заведовал аптекой и всеми перевязочными средствами, так нужными при опасных охотах; повар и лакей.

Остальной штат нанимался из местных жителей и при отъезде распускался.

Общество друзей-прихлебателей тоже менялось по месту жительства.

Теперь Гарри сопровождала больше молодежь – любители охоты или же люди, любившие вообще пожить на чужой счет.

Надо отдать справедливость, Смит умел занять гостей хозяина. В настоящее время охота сменяла охоту, одна лучше другой, равно как и устраиваемые по вечерам обильные ужины с массою лучшего вина.

Вино развязывало языки. После ужина шли разговоры. Вначале говорили о скачках и женщинах, но чем дальше в горы забирались охотники, тем чаще прежние разговоры сменялись охотничьими рассказами и рассказами о приключениях в лесах Америки и джунглях Индии.

Сегодня хозяин изобрел новую забаву: чтение. Недавно он принял к себе на службу старика-библиотекаря, Карла Ивановича Шмидта, для разборки нужных бумаг, а главным образом для отыскания в местном церковном архиве документа о смерти или погребении одного из графов Дракула. Каждый вечер библиотекарь давал отчет, что им найдено за день, и вот сегодня он принес хозяину бумаги, вернее – дневники, или записки, взятые им из церковного архива. Записки эти показались Гарри интересными, и он попросил Карла Ивановича прочесть их вслух после ужина, для развлечения гостей.

Часть I

I

Дневник учителя

С этой ночи никто из жителей не видел его… Что это, случайность или новая жертва?

Я сказал «жертва», но жертва чего?..

Вот уже полгода, как я не брал в руки эту тетрадь. Все было спокойно. Мое подозрение, что между «случайностями» есть связь, что-то роковое, что заставило меня вести эту летопись несчастий, – улег лось. Мне даже было стыдно, что я поддался такому суеверию…

Вчера мои сомнения вспыхнули вновь. Пропал Генрих-охотник.

Генрих – это предмет тайных мечтаний всех деревенских невест.

Молод, красив, всегда весел. Первый танцор и первый храбрец. Про него говорили, что он не знает страха, черта не боится, а перед Божьей Матерью, покровительницей нашей деревни, склоняется почтительно и даже носит ее изображение и образок на груди, на зеленом шнурочке.

В пятницу утром Генрих ушел на охоту обещав вернуться ко времени службы в костеле.

Но ни в воскресенье, ни в понедельник его не было.

Сестра его, Мария, очень беспокоится: не случилось ли с ним несчастья. Она пришла к нам на кухню, плакала и просила совета.

Среда – Генриха нет. По деревне уже идет слух, что он погиб и искать его надо не иначе как в Долине ведьм…

Но зачем он туда попадет?

Если кузнец Михель и нашелся в Долине ведьм, то он был пьян…

Генрих не пьет, да и промысел его лежит не близ проезжей дороги, а по другую сторону, в горах…

– Здесь, видимо, вырвано несколько листов, – сказал библиотекарь, сдвигая очки на лоб.

– Вот и отлично, перерыв, мы можем выпить по стакану вина! Эй, Сабо… – вскричал веселый хозяин. – Кстати, господа, – продолжал Гарри, – по расписанию мы завтра после охоты ночуем в Охотничьем доме. Он как раз лежит на холме, при входе в Долину ведьм. Вот, капитан Райт, тебе случай показать свою храбрость.

– Пока я еще ничего не понимаю, – пробурчал Райт.

– Поймешь, когда ведьма завладеет тобой.

– Да объясни лучше, что это за знаменитая Долина ведьм?

– Долина ведьм – прескверное место, – вмешался один из гостей, местный уроженец. – Говорят, туда собирается нечистая сила и ведьмы справляют там свои мерзкие праздники. Кто дорожит спасением своей души, не должен на них смотреть.

– Видите ли, друзья мои, – вновь начал Гарри, – Долина ведьм – это небольшая прелестная долина, лежит она у подножия скалы, на которой стоит замок. Но скала настолько крута, что из долины подъема на нее нет. С другой же стороны лежит цепь лесистых гор. В одном конце долины стоит наш Охотничий дом, а недалеко от другого конца проходит проезжая дорога. На дне долины лежит небольшое озеро, сплошь заросшее мертвыми розами-ненюфарами[59]. Берега его болотисты, и на закате солнца на нем клубится туман.

– Вот этот-то туман, конечно, и подал, по моему мнению, мысль к созданию всех легенд о долине, – вставил свои слова доктор.

– Не слушайте его, у него нет ни капельки поэзии в душе, – перебил хозяин. – Туман, особенно при свете месяца, принимает образы прекрасных молодых женщин. На голове у них венок из мертвых роз, а по плечам вьется белое легкое покрывало… Глаза их горят, как звезды, а тело светится розоватым оттенком…

– Недурно, – промычал Райт.

– Да, но немного найдется желающих испытать эту любовь. Всякого, кто волей или неволей попадал в полнолуние в Долину ведьм, находили мертвым, а если он и приходил оттуда, то умирал через месяц – в следующее полнолуние. Женщины с озера вместе с поцелуями выпивают его жизнь. Он слабеет, бледнеет и умирает.

– Еще бы не умереть, когда вода в озере стоячая, гнилая и туман несет бог знает какие ядовитые испарения, – прибавил доктор.

– Смотри, доктор, поплатишься за свое неверие, – смеясь, сказал Гарри.

– Напротив, я вполне верю, что если пьяный зайдет на болото, то он или утонет, или, проспав на сырой земле, схватит лихорадку, а болотные лихорадки шутить не любят!

– А что ты скажешь о ранах, находимых на теле тех, кто умер в долине? Положим, ранки крошечны, едва заметны.

– Ну, это очень просто, укус змеи или пиявки. Ведь ты сам говоришь, что ранки едва заметны.

– Впрочем, что, господа, говорить о том, что было да прошло, – с печальной миной продолжал хозяин. – Вот уже больше тридцати лет никто не погибал в Долине ведьм, и храброму капитану Райту не придется отличиться. Нам остается только жалеть, что мы живем в век, когда нет ни спящих красавиц, ни драконов, ни даже самых простых упырей. И нам остается слушать только чужие подвиги. Еще по стакану вина и внимание! – закончил Гарри.

Библиотекарь надвинул очки и начал снова:

Только когда он пришел в себя, нам удалось разжать судорожно сведенные пальцы. В них оказался образок Божьей Матери, что он всегда носил на себе.

15-ое

Сегодня Генрих заговорил. Он говорит сбивчиво, неясно, но если хорошо обдумать, то, видимо, дело было так: он заблудился, что довольно странно для Генриха, и к ночи попал к озеру Долины ведьм. Чувствуя, как и все простолюдины, страх к озеру, он решил бежать и взобрался на высокую скалу, куда не достигает туман, и решил не спать. Сев на выступ скалы, недалеко от куста боярышника, он, как хороший католик, прочел «Ave Maria»[60] и задумался.

Луна ярко сияла. На озере клубился туман, воздух был прорезан серебристыми нитями, и цветы боярышника странно благоухали. «Точно вонзались мне в голову», – говорит Генрих. Было жарко. Небывалая, приятная истома напала на него… Вдруг порыв ветра качнул куст боярышника, и ветка ударила его в грудь, в ту же минуту он был осыпан белыми цветами боярышника. «Точно белое покрывало окружило меня», – говорит он. Луна померкла. Покрывало засветилось, и ясно было видно прекрасное женское лицо, бледное и чудное, с большими зеленоватыми глазами и розовыми губами. «Оно все приближалось – я не мог от него оторвать глаз, – говорит Генрих. – Хотел молиться, но слова путались в голове. Хотел схватить свой образок, но представьте себе мой ужас, – с дрожью прибавляет Генрих, – образка и шнурка не было на мне.

„Оно“ сорвало его покрывалом!

Наконец „оно“ прильнуло к моим губам… все зашаталось и пошло кругом… Я потерял сознание», – добавляет он.

Очнулся он от сильной боли в шее. Не успел открыть глаз, как в голову ударил пряный, одуряющий запах свежей крови…

«У меня вновь закружилась голова, и я упал, – говорит Генрих. – Падая, рукою я захватился за что-то…» – и дальше он не помнит ничего.

Генрих убежден, что сама Божья Матерь спустилась, чтобы спасти его от вампира. Он уверяет, что видел сияние вокруг ее лица и слышал злобный хохот побежденного дьявола. Ведь то, что, падая, он схватил рукою, – был его заветный образок!

16-ое

Мне, сельскому учителю, представителю просвещения, не подобает верить в вампиров.

Да, если спокойно разобрать историю Генриха, то все выйдет очень просто.

Он заблудился; ночь на воскресенье была очень темная. Увидав себя в Долине ведьм, он, как всякий крестьянин нашей деревни, испугался и, вместо того чтобы быстро пересечь долину и идти в деревню, бросился в горы.

Ведь, пересекая долину, надо пройти мимо озера, ну а это было выше его храбрости.

Усевшись на камень, он задремал и все остальное видел во сне. Со сна упал и ударился головой – отчего и потерял сознание: да, это так.

Почему только он слаб?

Фельдшер говорит, что такая слабость бывает от сильной потери крови.

Ран на теле у него нет, и фельдшер предполагает, что просто от жары и волнения у него пошла носом кровь, так как рубашка спереди была в кровавых пятнах. Фельдшера удивляет только то, что, судя по пятнам, крови вышло не очень много, а Генрих, такой молодой и здоровый, настолько сильно ослабел от подобного пустяка.

17-ое

Сегодня я был в Долине ведьм и нашел место, где заснул Генрих. Это было нетрудно: ружье его все еще стояло прислоненным к скале и шляпа валялась рядом.

Сев на камень, я отлично понял, как порывом ветра наклонило боярышник, и тот колючкой сорвал шнурок с образка и ею же уколол и шею Генриха. Кстати, и шнурок висел тут же на ветке. Осмотрев подножие камня, я нашел следы колен и рук Генриха. Падая, он ладонью нечаянно уперся в оборванный образок и стиснул его пальцами. Если б я нашел признаки, куда впиталась кровь из носа, то все было бы ясно. К сожалению, этого я не нашел.

Кругом все тихо.

Решив возвращаться домой, я увидел под ногами цветок ненюфара. Откуда он? Немного завядший, но все еще прекрасный. Генрих не говорил, чтобы он срывал его, да он и не подходил к озеру.

Я поднял цветок и принес его домой.

Сейчас он стоит передо мной в стакане воды. Как прекрасен! Завялости нет и следа, лепестки прозрачно-белы и точно дышат, а внутри сверкают капли воды, как дорогие камни, нет, как милые глазки… Что это, аромат? Нет, игра воображения… ненюфар, мертвый розан, ничем не пахнет.

Пора спать. Слава богу, дело с вампирами окончено: все так просто и естественно.

21-ое

Три дня я не брал пера в руки… такая творилась со мной чепуха.

Обдумав хладнокровно все приключение Генриха, я успокоился и лег спать. По-видимому, тотчас же заснул…

Сколько прошло времени – не знаю, но мне показалось, что я не сплю.

Комнату наполнял серебристый свет: он переливался и мерцал. Это не был холодный свет луны, а, напротив, полный желаний и трепета… Откуда он?.. Он точно родился в моей комнате. Следя за волнами, я увидел, что он исходит от моего письменного стола.

Смотрю- ненюфар уже не плавает беспомощно в стакане воды, а гордо качается на высоком стебле, да это уже и не стебель, а стройное женское тело, а на месте цветка чудная головка. Бледное лицо с большими печальными глазами и чуть-чуть розовыми губами, золотистые волосы падают красивыми волнами на грудь.

Фигура тихо качается и с каждым движением растет и становится нормальной женщиной, только тело ее прозрачно, точно соткано из серебряных нитей.

Вот она двинулась от стола, и комната наполнилась ароматом и неуловимыми звуками. Движения я не улавливаю; фигура точно плывет в воздухе…

Все ближе и ближе; она уже качается около моей кровати, что-то шепчет, но я не могу разобрать слов…

Она склоняется ко мне, я холодею; она хочет припасть ко мне на грудь, но страх придает мне силы; дико вскрикнув, отталкиваю видение…

…ясно было видно прекрасное женское лицо, бледное и чудное, с большими зеленоватыми глазами и розовыми губами

Раздается грохот и звон разбитого стекла…

В комнату вбегает испуганная Мина, и я вскоре могу разобрать ее ворчание:

– Кричат, столы со сна роняют… Вон и графин разбили, а купили-то его всего как два года, новенький.

Итак, это сон!

Недоверчиво кошусь на письменный стол: там беспомощно увядает бедный ненюфар… Только сон!

Мне стало смешно и стыдно.

22-го

День прошел как всегда.

К ночи мне показалось, что ненюфар ожил.

Улегшись в постель, я взял книгу и начал читать, невольно время от времени посматривая на цветок.

Положительно я не ошибаюсь: он становится нежнее и светлее. Еще немного, и он закачался на высоком стебле.

Я сел на кровать. Я не сплю.

И это уже не цветок, а женщина… Опять звенит воздух, опять наполняется ароматом…

Но она не подходит ко мне, а смотрит, смотрит… точно молит о чем-то…

Чего она хочет?

Мне пришло на ум, не душа ли это какой-либо самоубийцы, просящей молитв за себя.

Призрак застонал и исчез…

Как я заснул – не помню.

23-е

Утро. Ненюфар почти завял.

Что же, опять был сон? Нет и нет!

Целый день меня преследует мысль: что она хотела, о чем просила?

Сегодня я ее спрошу.

Вечером после ужина я хотел взглянуть на ненюфар, но его не оказалось на столе. Мина на мой вопрос ответила, что выбросила завядший цветок. Жаль, я привык к нему.

Ночью сон бежал от меня. Я ждал.

Но все было тихо. Стол стоял пустой и темный. Воздух был спертый. Я ждал.

Но все напрасно…

Наконец больше не мог выдержать, встал и открыл окно.

Луна сияла. Далеко по направлению Долины ведьм вился туман, принимая различные очертания. Мне казалось, она там, она ждет меня.

Чего она хочет?