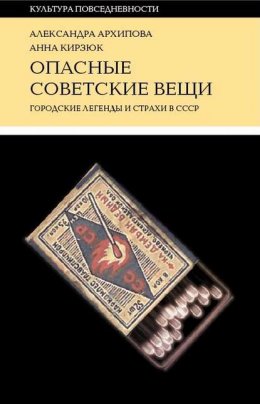

Опасные советские вещи

Краткое содержание

Джинсы, зараженные вшами, личинки под кожей африканского гостя, портрет Мао Цзедуна, проступающий ночью на китайском ковре, свастики, скрытые в конструкции домов, жвачки с толченым стеклом – вот неполный список советских городских легенд об опасных вещах. Книга известных фольклористов и антропологов А. Архиповой (РАНХиГС, РГГУ, РЭШ) и А. Кирзюк (РАНГХиГС) – первое антропологическое и фольклористическое исследование, посвященное страхам советского человека. Многие из них нашли выражение в текстах и практиках, малопонятных нашему современнику: в 1930‐х на спичечном коробке люди выискивали профиль Троцкого, а в 1970‐е передавали слухи об отравленных американцами угощениях. В книге рассказывается, почему возникали такие страхи, как они превращались в слухи и городские легенды, как они влияли на поведение советских людей и порой порождали масштабные моральные паники. Исследование опирается на данные опросов, интервью, мемуары, дневники и архивные документы.

В нашей библиотеке Вы имеете возможность скачать книгу Опасные советские вещи Александра Архипова или читать онлайн в формате epub, fb2, pdf, txt, а также можете купить бумажную книгу в интернет магазине партнеров.

Последние отзывы

Советское время я застала в самом детстве, плюс жила (и живу) в азиатской части России, наверно, поэтому большая часть легенд, упомянутых в книге, ранее мне не встречались. При этом во время чтения вспоминались более современные бродячие сюжеты. Ну и про колбасу, по-моему, до сих пор живее всех живых история.

Особенно поразила глава про каннибализм, наверно, потому что этот фольклор основан на реальных случаях.

Читая про боязнь замараться и государственное воспитание культуры мытья рук среди населения городов, думала о недавней пандемии коронавируса, когда снова из телевизора нас учили мыть руки после общественных мест. Ещё я вспомнила эпизод из давно прочитанной книги, даже не помню какой. Это фантастика про будущее, в котором победили микробную опасность. Меня поразило описание эпизода так, что он отложился в памяти, когда всё остальное о сюжете давно забыто. А сам эпизод о том, что в кафе герой роняет что-то из еды на пол и чтобы не вставать и не наклоняться (а он босиком), поднимает еду ногой и продолжает её есть.Мелкое замечание авторам.В одном случае немного зная мифологию я не смогла согласиться с приведенным авторами примером из легенды:Помимо анатомических странностей, «инаковость» чужих может выражаться в особенной физиологии, которая представляет для «нас» опасность. Так, например, в греческом мифе жена Геракла Деянира была похищена кентавром. Геракл, конечно, нашел и убил кентавра Несса, но тот перед смертью предложил Деянире пропитать своей кровью плащ: дескать, его кровь – это мощное приворотное средство. Несс обманул: на самом деле его кровь оказалась ядом, и Геракл, надевший этот плащ, от невыносимой боли был вынужден броситься в костер.

Кровь кентавра была ядовита не сама по себе, а потому что Геракл убил его отравленной стрелой, смазанной ядом гидры. Так что такой пример неуместен.свернутьВ детстве и юности я с удовольствием читала сборники баек, но меня больше привлекал юмор, а не ужасы. Но и ужасы были, в виде книги Успенского "Красная рука, чёрная простыня, зелёные пальцы...".

Презентуемое нами исследование, по своей форме напоминающее отчет по гранту/кандидатскую, которую расширили и переработали для «массового читателя», ставит перед собой задачи деконструкции и анализа советской «городской легенды», определения психолого-социальных и культурологических основ функционирования «городской легенды» именно в советском социуме. У подобной задачи есть ряд плюсов (а у книги, вне всякого сомнения, плюсов много), но есть и весомый набор «подводных камней», и здесь надо быть честным — далеко не все камни авторы умудрились обойти.

Методический базис

Как любое исследование данную работу предваряет методический базис, где авторы закрепили свои начальные установки. Что «городские легенды» не просто страшилки, что у любой распространяемый легенды должна быть смысловая основа, которая комфортно закрепляется в социуме, и что у каждой легенды есть исторический, культурологический, психологический и (или) социальный базис. С одной стороны — факт наличия методического базиса уже радует. С другой — я не скажу, что авторы прям досконально придерживаются своих же декларируемых методических предпосылок. В середине книги всплывает концепция «мемов» от Докинза — я не против этой идеи, она достаточно интересная, но вот насколько она проверена, насколько она адекватна именно для этой темы? Признаться, здесь возникают ряд вопросов. Методический аппарат авторов достаточно обширен, но к адекватности применения отдельных инструментов в отдельных ситуациях есть вопросы.

Основная тема

Суть книги можно пересказать, в принципе, в рамках одного абзаца. Все «городские легенды» в СССР (и не только в СССР) представляют собой не что-то самостоятельное, а редуцированные страхи, которые, после того как были загнаны на подкорку, «преобразились» в некую более безопасную, и значительно более живучую форму. Чёрный воронок из 30-х превращается в машину ССД (Смерть Советским Детям); боязнь тотального контроля и прослушки превращается в «Красную плёнку», где человека видно голым (страшная вещь, конечно, голый человек — просто катастрофа); нагнетание агитпропа перед фестивалем молодежи и студентов 57-го (первая волна детей мулатов в СССР появилась именно тогда) и Олимпиады-80 (это уже не первая, а вполне себе третья или четвертая волна шоколадных детей) превращается в заразность негров, которые поголовно больны сифилисом (сифилис как страх тоже неслучаен), и ставят своей целью заразить как можно больше советских людей (через стаканчики в автоматах с газировкой) и, конечно же, детей. Каждую «городскую легенду» авторы старательно деконструируют, и находят там некий культуролого-исторический базис. Принадлежность «врагов» к «троцкистско-зиновьевской шайки» очень неявное а, следовательно, специальные знаки надо искать. Поэтому в огне на рисунке коробки со спичками присутствует «бородка Троцкого» — это самая что ни на есть «симпатическая магия» (привет Золотой ветви ) — враги хотят «зашкварить» (уголовный жаргон) обычных людей, и тоже сделать врагами путем метафизического «семиотического осеменения». Кто не скажет, что старики-культурологи были совсем уж неправы, а законы примитивных племен не законы граждан СССР (да и вообще, любых граждан).

Две неприятные вещи

В книге есть две глобальные проблемы, от которых, увы, не застрахован никто.

Первая — насильственная актуализация. Авторы не просто хотят быть фольклористами, культурологами, историками — они ещё активно влезают в сферу современной политики и масс-медиа. Примеры получаются достаточными натянутыми. Иллюстрировать «городские легенды» «распятым мальчиком», как по мне, всё-таки не совсем грамотно — это не городская легенда, это «фейк». Авторы не вводили в свою книгу такое понятие, а отождествлять феномен «городской легенды» и «фейка» я считаю всё-таки методически ошибочным шагом. В результате каждый раз, когда авторы хотят наступить в «современность» — они садятся в лужу. Зачем нужно было проводить эту насильственную актуализацию, кроме того, чтоб подпеть определённой тусовке, я не знаю. Да, в современной жизни полно фейков — но у них всё-таки иной корень, чем «городская легенда» в СССР. За этот абсолютно ненужный шаг книга получает минус.

Вторая — нагон текста. У авторов не было достаточно материала, методических выкладок и пр. чтоб обосновать имеющийся объём. Если убрать ссылочный аппарат, поубирать сноски, то мы получим от силы 350 страниц. А если избавить книгу от многочисленных повторов и самодеклараций — едва ли наберем 200 страниц. С одной стороны, понятно что иного пути нет, как «просто добавить воды». С другой — в этой воде барахтаться как-то не хочется. И редактор, который должен был бы повычеркивать повторы, такое ощущение что добавил своих.

Резюме

Это достаточно интересное исследование с научным приращением и авторским взглядом. Да, у работы есть проблемы, и если нагон текста ещё можно простить, то методические шероховатости и насильственную актуализацию простить уже сложнее — но это не отменят того факта, что читать это интересно. Да, где-то лучше, где-то хуже, что-то авторы упустили, где-то переборщили — но это исследование. Поэтому книгу я бы посоветовал всем, кто увлекается фольклором и культурологией. Остальным — даже не представляю, зачем вам брать в руки данную книгу.