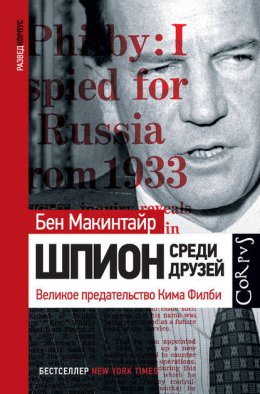

Читать онлайн Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби бесплатно

Если бы пришлось выбирать, кого предать — родину или друзей, надеюсь, мне хватило бы решимости предать родину. Возможно, такой выбор возмутит современного читателя, и его патриотическая рука мгновенно потянется к телефонной трубке, чтобы вызвать полицию. А вот Данте это бы вряд ли шокировало. Он поместил Брута и Кассия в самый низший из кругов Ада, ведь они предпочли предать своего друга Юлия Цезаря, только бы не изменить родному Риму.

Э. М. Форстер, 1938

Серия «Разведкорпус»

© Ben Macintyre 2014

© David Cornwell, послесловие, 2014

Предисловие

Существует обширная литература о Киме Филби. Трудно переоценить работы о нем таких первопроходцев, как Патрик Сил, Филип Найтли, Том Бауэр, Энтони Кейв Браун и Генрих Боровик. И все же представления многих читателей о Филби остаются туманными, как, впрочем, и представления о «холодной войне»: о событиях тех лет упоминают часто, но мало кто понимает их по-настоящему. Кроме того, благодаря многим из рассекреченных в последнее время материалов, а также книгам об истории МИ-5 и МИ-6, одобренным самими ведомствами, мы можем в новом свете увидеть и тот конфликт, и место в нем Филби.

Эта книга вовсе не очередная биография Кима Филби, а скорее облаченная в форму повествования попытка описать особого рода дружбу, сыгравшую важную роль в истории. Мой рассказ не столько о политике, идеологии и ответственности, сколько о личности, характере и об очень британской разновидности дружбы, до сей поры не становившейся предметом изучения. Поскольку доступ к делам в МИ-6, ЦРУ и КГБ по-прежнему закрыт, большая часть источников вторичны: свидетельства третьих лиц, нередко изложенные ретроспективно. Шпионы умеют необыкновенно искусно допускать неточности в воспоминаниях, и все протагонисты этого повествования в той или иной степени повинны в искажении собственных историй. Многие «факты» в деле Филби все еще остаются темой бурных обсуждений, и недостатка в гипотезах, конспирологических и любых других, не наблюдается. Обсуждение некоторых наиболее спорных вопросов вынесено в примечания. Многое из того, что написано о Филби, основано на воспоминаниях или предположениях и не подкреплено документально; кое-что окрашено пропагандой, а кое-что — чистый вымысел. До тех пор, пока официальные документы не рассекречены полностью, вокруг этих событий по-прежнему сохраняется некоторый флер таинственности. Это создает определенные трудности для историка-повествователя. Поскольку в моем распоряжении оказались противоречащие друг другу свидетельства, различные точки зрения и разнящиеся между собой воспоминания, мне пришлось определиться с тем, какие из источников наиболее достоверны, и вычленить из многочисленных свидетельств те, что представляются наиболее близкими к действительности. Безусловно, далеко не все согласятся с моим выбором. Что ж, мы имеем дело не с точными науками, но я стремился к тому, чтобы рассказанная мною история была максимально близка к действительности.

В мои задачи не входило сказать последнее слово о Киме Филби. Я старался рассказать его историю иначе, чем мои предшественники, рассмотрев ее сквозь призму тесной дружбы, и, возможно, прийти к новому пониманию этого самого примечательного шпиона современности.

Вступление

Бейрут, январь 1963 года

Два шпиона среднего возраста сидят в квартире в христианском квартале, прихлебывая чай и благовоспитанно обмениваясь ложными сведениями. Приближается вечер. Они англичане — англичане настолько, что им ни на секунду не изменяет вежливость, одновременно объединяющая и отдаляющая их друг от друга. Сквозь открытое окно в комнату проникают звуки улицы: сирены автомобилей, стук лошадиных копыт вперемешку с позвякиванием фарфора и бормотанием. Микрофон, ловко спрятанный под диваном, записывает разговор и по проводу, пропущенному сквозь маленькую дырочку в обшивке стен, посылает его в другую комнату, где сидит третий человек: согнувшись над работающим магнитофоном, он пытается разобрать слова, доносящиеся через бакелитовые наушники.

Те двое, что сидят в квартире, — старые друзья. Они знают друг друга уже почти тридцать лет. Но теперь они стали злейшими врагами, неприятелями, оказавшимися по разные стороны жестокого конфликта.

Ким Филби и Николас Эллиотт бок о бок постигали основы шпионского ремесла во время Второй мировой войны. Когда война закончилась, они вместе поднимались по служебной лестнице британской разведки, делясь друг с другом каждым секретом. Они состояли в одних и тех же клубах, пили в одних и тех же барах, носили одинаковые хорошо пригнанные костюмы и женились на женщинах «своего племени». Но все это время Ким хранил один секрет, которым так и не поделился с Николасом: тайно работая на Москву, он передавал все, что сообщал ему Эллиотт, советским кураторам.

Эллиотт прибыл в Бейрут, чтобы добиться от Филби признания. Эллиотт установил прослушку в квартире и организовал наблюдение за входом в дом и на улице. Он хочет узнать, сколько людей погибло из-за того, что Ким предал свою дружбу с ними. Он хочет выяснить, когда оказался в дураках. Ему необходимо знать правду или, по меньшей мере, часть правды. И когда Эллиотт узнает правду, Филби сможет бежать в Москву, или вернуться в Великобританию, или начать все заново — в качестве тройного агента, или допиться до смерти в одном из баров Бейрута. Для Филби, как убеждает себя Эллиотт, нет никакой разницы между этими сценариями.

Филби знает правила игры, поскольку блестяще играл по ним в течение трех десятилетий. Но ему неизвестно, сколько знает Эллиотт. Возможно, дружба станет для него палочкой-выручалочкой, как уже случалось раньше. Ким и Николас говорят друг другу кое-какую правду вперемешку с ложью, причем лгут самозабвенно, убежденные в своей правоте. Слой за слоем, взад и вперед.

Наступление ночи не помеха странному смертельному поединку между двумя мужчинами, объединенными классом, клубом и образованием, но разделенными идеологией; мужчинами с почти одинаковыми вкусами и воспитанием, но служащими разным целям; ближайшими из врагов. Тому, кто подслушивает, их разговор покажется невероятно утонченным, чем-то вроде старинного английского ритуала, исполняемого на чужбине, а на самом деле это безжалостный бой, боксерский матч без перчаток, смертельная агония кровной дружбы.

Глава 1

Начинающий шпион

Вот только что Николас Эллиотт находился на ипподроме в Аскоте, наблюдая, как фаворит Сокрушитель под седьмым номером легкостью идет к финишу первым, а сразу за ним следует лошадь под вторым номером, но уже в следующее мгновение он, к собственному удивлению, стал шпионом. Произошло это пятнадцатого июня 1939 года, спустя три месяца после начала самого чудовищного конфликта в истории человечества. Эллиотту было двадцать два.

Случилось это за бокалом шампанского. Отец Джона Николаса Рида Эллиотта, сэр Клод Аурелиус Эллиотт, офицер Ордена Британской империи, был директором Итонского колледжа, самой престижной из частных школ Англии, видным альпинистом и одним из главных столпов британской элиты. Сэр Клод знал всех, кого стоило знать, и не удостаивал внимания тех, кто этого не заслуживал, и среди тех важных людей, с кем он водил знакомство, был сэр Роберт Ванситтарт, главный дипломатический советник британского правительства, имевший тесные связи с Секретной разведывательной службой (СРС), более известной как МИ-6, ответственной за сбор сведений за рубежом. Николас Эллиотт договорился о встрече с Ваном в Аскоте и за бокалом шампанского упомянул, что его могла бы заинтересовать возможность поступить на службу в разведку. Сэр Роберт Ванситтарт с улыбкой ответил: «Для меня большое облегчение, что вы обратились ко мне с такой несложной просьбой».

«Сказано — сделано», — много лет спустя писал Эллиотт.

Вербовочная сеть «старых друзей» работала безупречно.

Нельзя сказать, что Николас Эллиотт был создан для шпионского поприща. Он не мог похвастаться особыми академическими достижениями. Он не слишком-то разбирался в сложностях международной политики, не говоря уже об искусной и опасной игре, которую разыгрывала МИ-6, готовясь к войне. По большому счету, он вообще ничего не знал о шпионаже, но считал, что дело это важное, исключительное и увлекательное. Эллиотт был так уверен в себе, как может быть уверен в себе только хорошо воспитанный, состоятельный итонец, недавно окончивший Кембриджский университет и заручившийся всеми необходимыми связями в обществе. Он был рожден, чтобы управлять (хотя никогда бы не высказал такое убеждение столь неизящным способом), и членство в одном из наиболее элитарных клубов Великобритании представлялось молодому человеку подходящей стартовой площадкой.

Эллиотты были опорой империи; на протяжении многих поколений эта семья поставляла военных чинов, представителей высшего духовенства, адвокатов и руководителей колоний, которые неустанно пеклись о том, чтобы Британия продолжала править не только морями, но и порядочными кусками земного шара, расположенными между ними. Один из дедушек Эллиотта был вице-губернатором Бенгалии; другой занимал должность старшего судьи. Подобно многим могущественным английским семьям Эллиотты славились своей эксцентричностью. Эдгар, двоюродный дед Николаса, как известно, побился об заклад с другим офицером, служившим в Индии, что в течение трех месяцев будет ежедневно выкуривать такое количество манильских сигар, чтобы их совокупная длина равнялась его росту. Ему хватило двух месяцев, чтобы докуриться до смерти. Двоюродную бабушку Бланш в возрасте двадцати шести лет, по слухам, «постигла любовная неудача», в результате чего она слегла и пятьдесят лет не покидала постели. Тетушка Нэнси была твердо убеждена: католикам не следует заводить домашних животных, поскольку они не верят, что у тех есть души. Семья также демонстрировала страстное, но зачастую гибельное влечение к альпинизму. Дядя Николаса, преподобный Джулиус Эллиотт, упал с Маттерхорна в 1869-м, вскоре после знакомства с Гюставом Флобером, назвавшим его «образцом английского джентльмена». Эксцентричность — одна из тех английских черт, что выглядят слабостями, но на самом деле таят под собой силу; это признак яркой индивидуальности, замаскированный под странность.

Однако самой важной фигурой для Николаса, буквально нависавшей над ним в детстве, стал его отец Клод, человек непоколебимых викторианских принципов и свирепых предрассудков. Клод ненавидел музыку — она вызывала у него несварение желудка, презирал любые способы обогрева помещения как признак «декадентства» и был твердо убежден: «когда имеешь дело с иностранцами, лучшая стратегия — кричать на них по-английски». Прежде чем возглавить Итон, Клод преподавал историю в Кембриджском университете, хотя испытывал врожденное недоверие к ученым и питал врожденное отвращение к интеллектуальной беседе. Однако долгие университетские каникулы давали ему массу времени для занятий альпинизмом. У Клода были шансы стать самым прославленным альпинистом своего поколения, если бы не перелом надколенника, случившийся с ним в Озерном краю и помешавший примкнуть к экспедиции Мэллори на Эверест. Клод настолько доминировал над ровесниками физически и психологически, что однокашники по Итону прозвали его Императором. Николас взирал на отца с благоговейным ужасом; в ответ Клод то игнорировал свое единственное дитя, то подтрунивал над ним, убежденный, подобно многим отцам того времени и той социальной группы, что, если он покажет сыну свою привязанность, мальчик будет «слабым» и, вполне возможно, станет гомосексуалом. Николас вырос с твердым убеждением: «Клода невероятно смущал сам факт моего существования». В свою очередь, мать мальчика избегала разговоров на интимные темы, к которым, по словам ее сына, принадлежали «бог, болезни и все, что ниже пояса».

Таким образом, воспитание Эллиотта заключалось в том, что сначала он прошел через вереницу нянек, а потом его вытолкнули из дома и запихнули в Дернфордскую школу в Дорсете, прославившуюся исключительной — даже по меркам британской средней школы — жестокостью: каждое утро мальчиков заставляли голышом нырять в бассейн без подогрева, чтобы доставить удовольствие директору, жена которого любила вслух читать поучительную литературу по вечерам, вытянув ноги и положив их на двух мальчиков, пока третий щекотал ей пятки. В школе не было ни свежих фруктов, ни туалетов с дверями, здесь никто не мешал одним ученикам издеваться над другими, и бежать отсюда тоже не было возможности. В наши дни такое учебное заведение признали бы нелегальным; в 1925 году считалось, что оно «формирует характер». В этой школе Эллиотт приобрел твердое убеждение, что «ничего более неприятного с ним уже не произойдет», глубокое презрение к власти и дерзкое остроумие.

После «кромешного ада» Дернфордской школы Итон показался Николасу раем, и даже тот факт, что его отец был директором колледжа, не представлял особой проблемы, ведь Клод по-прежнему делал вид, что его рядом нет. Очень умный, неунывающий, хотя и ленивый, Эллиотт выполнял только необходимый минимум заданий. «Необычайная четкость его почерка полезна только в одном: она позволяет лучше разглядеть, как хромает его орфография», — писали в одном из отчетов об успеваемости. Николаса приняли в его первый клуб, «Поп» — в это сообщество принимали только самых популярных учеников Итона. Именно в колледже Эллиотт открыл в себе талант заводить друзей. Впоследствии он будет вспоминать об этом как о самом ценном навыке, ставшем основой его карьеры.

Первым и ближайшим другом Элиотта стал Бэзил Фишер. Блестящий молодой человек, Фишер был капитаном лучшей в Итоне команды по крикету, председателем «Попа» и сыном самого настоящего героя войны: в 1917 году Бэзила-старшего подстрелил турецкий снайпер в Газе. Эллиотт и Бэзил делили каждую трапезу, вместе проводили каникулы и время от времени заглядывали в дом директора — когда Клод был на ужине, — чтобы поиграть в бильярд. На фотографиях того времени можно увидеть, как они, радостно улыбаясь, держатся за руки. Может, в их отношениях и присутствовала сексуальная составляющая, а может, и нет. До сих пор Эллиотт любил только свою няню, Голубушку (ее настоящее имя неизвестно). Он боготворил Бэзила Фишера.

Осенью 1935 года друзья поступили в Кембридж. Эллиотт, само собой, был зачислен в Тринити-колледж, как в свое время его отец. В первый же день учебы в университете Николас посетил писателя и преподавателя истории Роберта Гиттингса, приятеля отца, чтобы задать вопрос, который давно его занимал: «Насколько прилежно мне нужно заниматься и над чем работать?» Гиттингс был человеком проницательным. Эллиотт впоследствии вспоминал: «Он настоятельно советовал мне потратить три моих кембриджских года на то, чтобы насладиться жизнью во время затишья перед следующей войной». И Николас последовал этому совету самым буквальным образом. Он играл в крикет, катался на лодке, разъезжал по Кембриджу на «хиллман минксе», а также посещал и сам устраивал отличные вечеринки. Он прочитал кучу шпионских романов, а по выходным ездил на охоту или на скачки в Ньюмаркет. Все тридцатые годы в Кембридже бушевал идеологический конфликт: Гитлер пришел к власти в 1933 году; гражданская война в Испании вспыхнула летом 1936-го; крайне левые вели противоборство с крайне правыми в университетских аудиториях и на улицах. Но все это политическое бурление попросту прошло мимо Эллиотта. Ему было не до того — он наслаждался жизнью. Он редко открывал учебник, а по завершении трех университетских лет обзавелся кучей друзей и получил диплом третьей степени, считая этот результат «триумфом над экзаменаторами».

По окончании Кембриджа Николас Эллиотт обладал всеми мыслимыми преимуществами своего класса и образования, но понятия не имел, чем хочет заниматься. Однако за благодушным светским фасадом и «вялой, свойственной высшему обществу манерой» скрывалась сложная личность, питавшая страсть к приключениям с оттенком подрывной деятельности. Викторианская скованность Клода Эллиотта вселила в его сына глубокое отвращение к правилам. «Из меня бы никогда не вышло хорошего солдата, поскольку я мало способен к дисциплине», — отмечал Николас. Когда ему что-то приказывали, он был склонен «подчиняться не приказу, полученному от старшего, а, скорее, приказу, который старший мог бы ему отдать, если бы разбирался в ситуации». Николас был жестким — жестокость Дернфорда, безусловно, наложила на него отпечаток, — но в то же время чувствительным: сказывались травмы, нанесенные одиноким детством. Подобно многим англичанам, он скрывал свою робость за огневым валом шуток. Еще одной частью отцовского наследства была уверенность в своей физической непривлекательности; когда-то Клод убедил сына, что тот «страшила», и мальчик так и рос с этой мыслью. Конечно, Эллиотт не отличался красотой в классическом понимании — нескладная фигура, худое лицо и очки в толстой оправе, — но его самообладание, плутоватый вид и неизменная бодрость духа постоянно привлекали женщин. Впрочем, Николасу потребовалось много лет, чтобы понять: он «выглядит не более и не менее странно, чем значительная часть подобных [ему] существ». Наряду с природным консерватизмом он унаследовал семейную склонность к эксцентричности. Он не отличался снобизмом. Мог завести разговор с любым человеком независимо от того, чем тот занимался. Не верил ни в бога, ни в Маркса, ни в капитализм, а верил в короля, страну, класс и клуб (в его случае это был «Уайтс», клуб для джентльменов в Сент-Джеймсе). Но превыше всего для него была вера в друзей.

Летом 1938 года Бэзил Фишер поступил на работу в Сити, а Эллиотт по-прежнему лениво раздумывал, чем заняться. «Старые друзья» быстро помогли решить этот вопрос. Одним летним днем Эллиотт играл в крикет в Итоне, и тут, во время перерыва на чай, к нему подошел сэр Невил Блэнд, высокопоставленный дипломат и друг семьи, и тактично заметил, что отец Эллиотта не на шутку встревожен «неспособностью [сына] найти для себя серьезное занятие». (Сэр Клод предпочитал общаться с наследником при помощи эмиссаров.) Сэр Невил объяснил, что его недавно назначили британским посланником в Гааге. Не желает ли Николас сопровождать его в Нидерланды в качестве почетного атташе? Эллиотт сказал, что очень даже желает, хотя понятия не имел, каковы, в сущности, обязанности почетного атташе. «Никакой серьезной процедуры одобрения не было, — впоследствии писал Эллиотт. — Невил попросту сообщил Форин-офису, что я подхожу, поскольку он меня знает и учился в Итоне с моим отцом».

Перед поездкой в Гаагу Эллиотт прошел в Форин-офисе курс шифрования. Его инструктором оказался некто капитан Джон Кинг, опытный шифровальщик, по совместительству оказавшийся советским шпионом. Кинг переправлял телеграммы Форин-офиса в Москву с 1934 года. Таким образом, первый же наставник Эллиотта по вопросам конспирации был двойным агентом.

Эллиотт прибыл в Гаагу на своем «хиллман минксе» в середине ноября 1938 года и явился в дипломатическую миссию. После ужина сэр Невил предупредил его: «На дипломатической службе считается серьезной провинностью переспать с женой коллеги, за это увольняют», и дал совет: «Предлагаю вам следовать моему примеру и не закуривать сигару до третьего бокала портвейна». Обязанности Эллиотта едва ли можно счесть обременительными: время от времени носить за посланником портфель, немного заниматься шифровкой и расшифровкой в комнате связи и посещать официальные ужины.

После четырех месяцев в Нидерландах Эллиотту впервые удалось попробовать себя в подпольной деятельности и «получить возможность своими глазами увидеть немецкую военную машину». Как-то вечером за ужином он разговорился с молодым морским офицером по имени Глин Хирсон, помощником военно-морского атташе при посольстве в Берлине. Капитан Хирсон сообщил ему о своем особом задании — вести слежку за гамбургским портом, где, как предполагалось, немцы разрабатывают сверхмалые подлодки. После того как они выпили еще по нескольку бокалов, Хирсон спросил Эллиотта, не хочет ли тот к нему присоединиться. Николас счел это отличной идеей. Сэр Невил дал добро.

Два дня спустя, в три часа утра, Эллиотт и Хирсон проникли в гамбургский порт, перебравшись через ограду. «Мы осторожно осматривались повсюду примерно в течение часа», фотографировали, а потом вернулись «в безопасное место, к крепким напиткам». У Эллиотта не было ни дипломатической защиты, ни специальной подготовки, а Хирсон не обладал полномочиями, необходимыми, чтобы завербовать его для этой миссии. Если бы молодых людей поймали, их могли бы застрелить как шпионов; или, по меньшей мере, если бы стало известно, что сына директора Итона застукали, когда он занимался слежкой на немецкой верфи посреди ночи, это вызвало бы настоящую бурю в дипломатических кругах. Словом, как радостно признавался Эллиотт, это была «исключительно безрассудная вылазка». Тем не менее она оказалась весьма приятной и на редкость успешной. Хирсон и Эллиотт поехали дальше — в Берлин — в отличном расположении духа.

Двадцатого апреля 1939 года нацистская Германия отмечала государственный праздник, пятидесятилетие Гитлера, и по этому случаю проводился самый грандиозный в истории Третьего рейха военный парад. Торжества, организованные министром пропаганды Йозефом Геббельсом, ознаменовали апогей гитлеровского культа и стали роскошным проявлением синхронизированного подхалимажа. За факельным шествием и кавалькадой из пятидесяти белых лимузинов с фюрером во главе следовала фантастическая пятичасовая демонстрация военной мощи, в которой участвовали пятьдесят тысяч немецких солдат, сотни танков и сто шестьдесят два боевых самолета. Послы Великобритании, Франции и США не присутствовали, поскольку их отозвали после того, как Гитлер вошел в Чехословакию, и все же целых двадцать три государства направили своих представителей, чтобы поздравить Гитлера с днем рождения. «Фюрера чествуют так, как еще не чествовали никого из смертных», — изливался Геббельс в своем дневнике.

Эллиотт наблюдал за происходящим с благоговейным ужасом из окон дома на Шарлоттенбургер-шоссе, из квартиры на шестом этаже, принадлежавшей генералу Ноэлю Мейсону-Макфарлейну, британскому военному атташе в Берлине. Мейсон-Мак был старым щетинистым боевым конем, орденоносным ветераном траншей и Месопотамии. Он не мог скрыть своего отвращения. С балкона квартиры открывался отличный вид на Гитлера в парадной ложе. Генерал вполголоса заметил Николасу, что Гитлер находится от них на расстоянии ружейного выстрела. «Меня так и подмывает воспользоваться этим преимуществом», — пробормотал он и добавил, что мог бы «подстрелить мерзавца отсюда, не моргнув глазом». Эллиотт «настоятельно советовал ему стрелять только в упор». Мейсон-Макфарлейн передумал, хотя впоследствии послал формальный запрос, чтобы ему позволили убить Гитлера с этого балкона. К несчастью для всего мира, предложение Мейсон-Мака было отвергнуто.

Эллиотт возвратился в Гаагу с двумя свежеиспеченными убеждениями: что Гитлера нужно остановить любой ценой и что лучше всего он сможет этому содействовать, если станет шпионом. «Меня не надо было долго уговаривать». День на скачках в Аскоте, бокал шампанского с сэром Робертом Ванситтартом и встреча с важной персоной в Уайтхолле довершили начатое. Итак, Николас вернулся в Гаагу все еще в положении почетного атташе, но на самом деле с благословения сэра Невила Блэнда он уже был завербован МИ-6. Для внешнего мира его дипломатическая жизнь шла как и прежде; тайно же он начал свое послушничество, служа странной религии британской разведки.

Сэр Роберт Ванситтарт, высокий чин Форин-офиса, проторивший Эллиотту дорогу в МИ-6, заведовал, по сути дела, частной разведывательной службой, находившейся вне ведения государства, но тесно связанной как с МИ-6, так и с МИ-5, — службой безопасности Форин-офиса. Ярый противник политики умиротворения, Ванситтарт был уверен, что Германия начнет очередную войну, «как только почувствует себя достаточно сильной». Его агентурная сеть собрала обильную информацию о намерениях нацистов, с помощью которой Ванситтарт пытался (но не сумел) убедить премьер-министра Невилла Чемберлена в том, что столкновение неминуемо. Одним из его первых и самых колоритных сексотов был Йона фон Устинов, немецкий журналист, втайне страстно ненавидевший нацистов. Устинова все знали под кличкой Клоп и происхождение этого прозвища, вероятно, объяснялось его шарообразной фигурой, которой он, как ни странно, невероятно гордился. Отец Устинова был офицером российского происхождения; мать — наполовину еврейка, наполовину эфиопка; сын, родившийся в 1921 году, — не кто иной, как Питер Устинов, выдающийся комедийный актер и писатель. Клоп Устинов служил в германской армии во время Первой мировой войны, заработал там «Железный крест», а потом занял пост в немецком информационном агентстве в Лондоне. Он потерял работу в 1935 году, когда немецкие власти, с подозрением относившиеся к его экзотически-смешанному происхождению, потребовали от него подтвердить принадлежность к арийской расе. В тот же самый год его завербовала британская разведка под кодовым именем У35. Устинов был толстяком и носил монокль, а манера его обманчиво казалась неуклюжей. Он был «лучшим и самым талантливым осведомителем из всех, с кем я имел честь работать», — признавался впоследствии его куратор Дик Уайт, со временем возглавивший и МИ-5, и МИ-6.

Первым заданием Эллиотта для МИ-6 было помочь Устинову курировать одного из самых важных и наименее известных шпионов довоенного времени — Вольфганга Ганса Эдлера цу Путлитца, пресс-атташе немецкого посольства в Лондоне, любящего роскошь аристократа и открытого гомосексуала. Устинов завербовал Путлитца и начал вытягивать из него «бесценные сведения, возможно, самые важные сведения, полученные Великобританией от агентов в предвоенный период», касавшиеся международной политики и военных планов Германии. Путлитц и Устинов разделяли убеждение Ванситтарта, что стратегии умиротворения нужно дать задний ход. «Я действительно помогал дискредитировать идеи нацизма», — считал Путлитц. Когда в 1938 году Путлитца назначили в немецкое посольство в Гааге, Клоп Устинов тайно последовал за ним в качестве европейского корреспондента одной индийской газеты. При посредничестве Устинова Путлитц продолжал поставлять тонны информации, хотя явное нежелание британских властей противостоять Гитлеру приводило его в отчаяние. «Англичане безнадежны, — жаловался он. — Бесполезно оказывать им помощь в противостоянии нацистским методам, они их явно не понимают». Он уже чувствовал, что «напрасно приносит себя в жертву».

В Гааге Клоп Устинов и Николас Эллиотт сразу же прониклись взаимной симпатией и оставались друзьями до конца жизни. «Клоп был человеком разносторонних талантов, — писал Эллиотт, — бонвиван, остроумец, рассказчик, пародист, лингвист, наделенный широким диапазоном познаний, как серьезных, так и непристойных». Устинов дал Эллиотту задание: поднимать настроение Вольфгангу Путлитцу, становившемуся все более мрачным и встревоженным.

Как писал Эллиотт, Путлитц был «сложным человеком», разрывавшимся между патриотизмом и нравственным чувством: «Мотивация его была чисто идеалистической, и он переживал острые психологические муки от сознания того, что предоставляемая им информация может унести жизни многих немцев». Однажды августовским вечером Эллиотт пригласил Путлитца на ужин в отель «Рояль». За десертом он обмолвился, что подумывает съездить в Германию отдохнуть. «Неужели Гитлер начнет войну прежде, чем мы успеем вернуться, — в конце первой недели сентября?» — спросил он чуть насмешливо. Путлитц ответил без тени улыбки: «Согласно текущему плану, наступление на Польшу начнется двадцать шестого августа, но его могут отложить на неделю, так что на вашем месте я бы отменил поездку». Эллиотт быстро довел это «ошеломляющее утверждение» до сведения Клопа, а тот, в свою очередь, передал его в Лондон. Эллиотт отменил поездку. Первого сентября — в точности как предсказывал Путлитц — немецкие танки вошли в Польшу с севера, юга и запада. Два дня спустя Великобритания уже находилась в состоянии войны с Германией.

Вскоре после этого немецкий посол в Гааге показал Вольфгангу Путлитцу список немецких агентов в Нидерландах; этот список оказался точно таким же, как тот, который Путлитц недавно передал Клопу Устинову и Николасу Эллиотту. Судя по всему, в резидентуре МИ-6 был немецкий шпион, но на тот момент никто не подозревал Фолкерта ван Кутрика, общительного голландца, работающего помощником шефа резидентуры — майора Ричарда Стивенса. По словам коллег, ван Кутрик «всегда демонстрировал неподдельную преданность». Он был тайным агентом абвера, военной разведки Германии, и «к осени 1939 года немцы получили четкое представление обо всей операции СРС в Голландии». Ван Кутрик смог заполучить список немецких шпионов, переданный Путлитцем в МИ-6, и вернул его немецкой разведке.

Путлитц знал: «его раскроют и расправятся с ним, это всего лишь вопрос времени». Он немедленно попросил политического убежища в Великобритании, при этом настаивая, чтобы его непременно сопровождал камердинер — и любовник — Вилли Шнайдер. 15 сентября Путлитца спешно доставили в Лондон и поселили в безопасном месте.

Потерять столь ценного агента было, конечно, из рук вон плохо, но худшее ждало впереди.

Девятого ноября руководитель резидентуры майор Стивенс, новый босс Эллиотта, отправился в Венло, город на границе Нидерландов и Германии, рассчитывая, что вскоре ему удастся приблизить быстрое и победоносное окончание войны. Его сопровождал коллега, Сигизмунд Пейн Бест, ветеран военной разведки. Стивенсу, «блестящему лингвисту и превосходному рассказчику», Эллиотт симпатизировал. А вот Беста, напротив, считал «хвастливым ослом, раздувшимся от собственной важности».

Несколько месяцев спустя Стивенс и Бест тайно вышли на группу немецких офицеров, настроенных против Гитлера и решивших устроить военный переворот, чтобы от него избавиться. Во время встречи, организованной доктором Францем Фишером, немецким политическим беженцем, лидером группы, некто капитан Шеммель объяснил, что некоторые представители высшего немецкого командования, негодующие из-за потерь во время вторжения в Польшу, настаивали на необходимости «свергнуть нынешний режим и установить военную диктатуру». Премьер-министру сообщили о заговоре против Гитлера, и Стивенс получил указания провести переговоры с организаторами переворота. «У меня такое предчувствие, что к весне война закончится», — писал Чемберлен. Стивенс и Бест в сопровождении сотрудника голландской разведки отправились в Венло в приподнятом настроении, убежденные, что им предстоит личная встреча «с важной шишкой» — немецким генералом, который возглавит переворот. На самом же деле «Шеммель» оказался Вальтером Шелленбергом из службы безопасности нацистской партии, умным и беспощадным начальником контрразведки, а доктор Фишер был нанят гестапо. Встреча обернулась ловушкой, которую приказал устроить лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.

Примерно в одиннадцать утра Стивенс и Бест прибыли к оговоренному месту встречи — это было кафе «Бахус» с голландской стороны границы, в нескольких ярдах от пограничного поста. «Поблизости никого не было, кроме немецкого таможенника, — писал Стивенс, — и маленькой девочки, игравшей в мячик с большой собакой посреди дороги». Стоявший на веранде кафе Шелленберг помахал им шляпой, подзывая к себе. Это был сигнал. Когда они выбрались из машины, британцев тут же окружили офицеры СС в штатском и сделали несколько выстрелов в воздух из автоматов. Голландский офицер достал револьвер, и в него тут же выстрелили.

«В следующую минуту, — вспоминал Бест, — перед каждым из нас оказалось по двое молодчиков, причем один приставил дуло к виску, а второй надевал наручники. Немцы крикнули нам: „Шагом марш!“, а потом, толкая в спину оружием и приговаривая: „Ать-два! Ать-два! Ать-два!“, погнали нас к немецкой границе». Военные затолкали пленных в поджидающие машины, захватив и умирающего голландского офицера.

«Одним махом, — писал Эллиотт, — все операции британской разведки в Голландии оказались под угрозой срыва». И, что еще хуже, в кармане у Стивенса самым идиотским образом оказался список разведывательных источников в Западной Европе. МИ-6 принимала срочные меры, чтобы вывести свою агентурную сеть прежде, чем немцы успеют атаковать.

Инцидент в Венло стал абсолютной катастрофой. Поскольку участие в нем голландцев не вызывало сомнений, к тому же они потеряли своего офицера, у Гитлера появилась возможность заявить, что Голландия нарушила собственный нейтралитет и тем самым дала Германии повод для вторжения, которое и произошло несколько месяцев спустя. В результате этого происшествия британцы стали с глубоким подозрением относиться к офицерам германской армии, заявлявшим о том, что они настроены против нацизма, — даже на последних этапах войны, когда такие настроения среди немцев были подлинными. Стивенс и Бест находились в заключении до конца войны. К декабрю благодаря информации, полученной от британских пленных и двойного агента ван Кутрика, немцам «удалось составить подробные и по большей части точные схемы агентурных сетей [МИ-6]», а также воссоздать структуру самой МИ-6. Это была первая и самая успешная операция германского комитета «двойной игры» во время войны. Как ни странно, она также оказалась одной из последних.

Впоследствии размышляя об инциденте в Венло, Эллиотт винил во всем «чрезмерное честолюбие» Стивенса, который почувствовал «возможность выиграть войну по собственной инициативе, и это полностью затмило его рассудок». Вместо того чтобы поддерживать видимость ячейки сопротивления внутри высшего немецкого командования, Шелленберг направил британцам торжествующее послание: «В конечном итоге разговоры с напыщенными глупцами начинают утомлять. Мы прекращаем всякое общение. Ваши друзья — немецкая оппозиция — шлют вам сердечный привет». Подпись: «Немецкая тайная полиция».

За первые полгода разведработы Эллиотт получил полезный опыт в области фальсификации и обмана, являющихся валютой шпионажа. Его начальник теперь находился в немецкой тюрьме, став жертвой искусной махинации; ценный шпион бежал в Лондон, преданный двойным агентом; всей разведывательной сети в Голландии был нанесен смертельный удар. Даже безобидный капитан Джон Кинг, шифровальщик, обучивший Эллиотта этому ремеслу, отбывал десятилетний срок за шпионаж, после того как советский перебежчик рассказал англичанам, что Кинг за вознаграждение «передавал Москве все данные».

Царившая вокруг атмосфера двуличия вовсе не отпугивала Эллиотта, а игры в мошенничество и надувательство все больше его затягивали. По мнению Эллиотта, фиаско в Венло было «столь же чудовищным, сколь и постыдным», но вместе с тем и по-своему занимательным, ибо, служило наглядным примером, как можно одурачить людей незаурядного ума, если убедить их в том, во что они больше всего хотят поверить. Он схватывал все на лету и даже сочинил стишок в честь своей новой работы:

- Как трудно на заре пути

- Нам паутину лжи плести!

- Но стоит чуть поднатореть,

- И безупречной станет сеть.

В три часа ночи девятого мая 1940 года Эллиотта разбудила срочная телеграмма из Лондона. Он вынул справочники шифров из сейфа посла, устроился за посольским обеденным столом и начал расшифровку послания: «Получена информация, что немцы планируют наступление вдоль всего западного фронта…» На следующий день Германия вторглась во Францию и Голландию. «Вскоре стало очевидно, — писал Эллиотт, — что голландцы, как бы храбро они ни сражались, не смогут продержаться долго».

Британцы начали готовиться к бегству. Эллиотт и его коллеги из МИ-6 быстро развели во дворе посольства костер из папок с компрометирующими документами. Еще один сотрудник захватил почти все акции амстердамской алмазной биржи и контрабандой ввез их в Великобританию. Голландская королева уплыла подальше от опасности на эскадренном миноносце ВМС Великобритании вместе со своим правительством, секретной службой и золотым запасом. Главной задачей Эллиотта, как выяснилось, было эвакуировать перепуганных танцовщиков гастролирующей балетной труппы «Вик-Уэллс», что он и сделал, погрузив их на устричное судно, реквизированное в Эймейдене. Тринадцатого мая британский эскадренный миноносец «Мохаук» встал на якорь в порту Хук-ван-Холланд, готовясь отвезти последних оставшихся британцев в безопасное место. Спеша в составе сопровождающей колонны в сторону берега, Эллиотт увидел, как огни горящего Роттердама озарили горизонт. Он поднялся на борт одним из последних. На следующий день голландцы сдались. Когда молодой сотрудник МИ-6 сошел на берег в Великобритании, его приветствовали словами: «Мы вышли в финальный заезд».

Эллиотт ожидал застать страну в кризисе, но был поражен, насколько «обычным и спокойным» оказался Лондон. С той поры, писал он, «мне и на мгновение не приходило в голову, что мы можем проиграть войну». Уже через несколько дней он был распределен в военную разведку, а потом, к его немалому удивлению, очутился за решеткой.

Уормвуд-Скрабс, викторианская тюрьма в Западном Лондоне, была приспособлена под военный штаб службы безопасности, МИ-5, которая теперь быстро разрасталась, чтобы справиться с угрозой немецкого шпионажа. В падении Франции и Нидерландов винили отчасти «пятую колонну» нацистов: вражеских шпионов, из-за границы способствующих продвижению Германии. Опасаясь немецкого вторжения, Великобритания вовсю развернула охоту на шпионов, и в МИ-5 буквально хлынули сообщения о подозрительной деятельности. «Англию охватила шпионская лихорадка», — писал Эллиотт, откомандированный в МИ-5, чтобы «предоставить свидетельства той деятельности „пятой колонны“ в Голландии, которую [он] видел собственными глазами». Угроза «пятой колонны» так никогда и не материализовалась по той простой причине, что ее не существовало: в планы Гитлера не входило начинать войну с Великобританией, так что почву для вторжения он практически не готовил.

Однако вскоре абвер принялся исправлять это упущение. В течение ближайших месяцев так называемые агенты вторжения буквально наводнили Великобританию, прибывая на кораблях, подводных лодках, а то и прыгая с парашютом; они были плохо подготовлены и недостаточно экипированы, так что поймать их не составляло особого труда. Одних поместили в тюрьму, других казнили, а еще ряд шпионов завербовали в качестве двойных агентов, чтобы они отправляли своим немецким кураторам ложную информацию. Так зарождалась грандиозная система «двойной игры», сеть двойных агентов, игравших все более важную роль по мере того, как война прогрессировала. На допросах многие из этих шпионов выдали информацию, представлявшую огромный интерес для Секретной разведывательной службы. Эллиотту поручили координировать связь между разными видами секретных служб и выделили ему помещение в Уормвуд-Скрабс. Место для офиса выбрали странное — зловонное и грязное. Большинство заключенных были оттуда вывезены, но еще несколько человек оставалось, а среди них и старый итонец, учившийся в одно время с Эллиотом, — Виктор Херви, будущий 6-й маркиз Бристоль, печально известный гуляка, севший в тюрьму в 1939 году за ограбление ювелира из Мейфэра. Кабинетом Эллиотту служила звукоизолированная камера с дверью, у которой изнутри не было ручки; если бы последний посетитель, уходя, случайно повернул ручку снаружи, хозяин кабинета оказался бы заперт до самого утра.

Эллиотту нравилась его новая жизнь — днем в тюрьме, а вечером на свободе — в осажденном городе под дамокловым мечом вторжения. Он поселился на Кембридж-сквер, в районе Бэйсуотер, в квартире, принадлежавшей бабушке еще одного итонского друга, Ричарда Брумана-Уайта, тоже сотрудника МИ-6. Бэзил Фишер теперь был летчиком-истребителем в III эскадроне, летавшем на «Харрикейнах» из Кройдона. Каждый раз, когда Фишер был в увольнении, трое друзей собирались вместе — как правило, в «Уайтсе». Уже вовсю грохотали немецкие бомбардировки, а Эллиотт наслаждался «чувством товарищества», сидя с друзьями в роскоши закопченного, обитого красным деревом старейшего и самого привилегированного клуба для джентльменов. «Я почувствовал настоящую опасность один-единственный раз, когда пил коктейль „розовый джин“[1] в баре клуба. Упавшая на соседнее здание бомба опрокинула мой коктейль и сбила меня с ног. Бармен тут же приготовил еще один „розовый джин“ и вручил его мне с наилучшими пожеланиями». Эллиотт получал от войны удовольствие. И вот, спустя три месяца после возвращения в Лондон, он наконец понял, что такое война.

Пятнадцатого августа III эскадрон «Харрикейнов» был поднят в воздух по тревоге, чтобы перехватить косяк «Мессершмиттов» Люфтваффе, перелетевших через Ла-Манш в районе Дангенесса. В последовавшем за этим яростном, охватившем все небо воздушном бою — одном из самых свирепых эпизодов Битвы за Британию — были сбиты семь немецких истребителей. Самолет Бэзила Фишера ушел в сторону, из охваченного пламенем фюзеляжа валил дым. Фишер прыгнул — с горящим парашютом — над деревней Сидлшем в Западном Суссексе. Стропы сгорели, и друг Эллиотта упал на землю. Оставшийся без пилота «Харрикейн» врезался в амбар. Тело старшего лейтенанта авиации Бэзила Фишера обнаружили в пруду Сидлшема. Похоронили его во дворе церкви в Беркшире, в деревне, где он родился.

Эллиотт был в смятении, хотя и старался это скрывать. Как многие англичане из высшего общества он редко говорил о своих чувствах вслух, но его личная эпитафия Бэзилу Фишеру при всей ее напряженной, мучительной немногословности оказалась красноречивее любого количества эмоциональных эпитетов. Маска легкомыслия ненадолго соскользнула с него. «Бэзил Фишер пал в бою. Я очень глубоко это прочувствовал. Он был мне как брат. Так я впервые понял, что такое трагедия».

Эллиот все еще переживал свое горе, когда, всего несколько недель спустя, встретил еще одного новобранца секретных служб, продукт воспитания Вестминстерской школы, тоже выпускника Тринити-колледжа в Кембридже, человека, которому предстояло буквально определять всю его жизнь, — Гарольда Адриана Рассела Филби, более известного как Ким.

Глава 2

Пятый отдел

Знаменитое английское обаяние — дурманящее, чарующее, а порой и смертоносное — непременно упоминается при всяком описании Кима Филби. Он умел вызывать и выказывать симпатию с такой легкостью, что мало кто замечал, как их околдовали. Мужчины и женщины, старые и молодые, богатые и бедные — Киму все были подвластны. Он смотрел на мир живыми нежно-голубыми глазами из-под непокорной челки. У него были исключительные манеры: он всегда первым предлагал вам выпить, спрашивал о вашей больной матери и помнил имена ваших детей. Он любил смеяться и любил выпивать, любил слушать с выражением глубокой искренности и восхищенного любопытства. «Он был из тех, кого люди боготворили, — вспоминал один из современников. — Невозможно было просто симпатизировать ему, восхищаться им, соглашаться с ним — нет, только боготворить». Время от времени проявлявшееся заикание только добавляло Киму привлекательности, чуть приоткрывая милую маленькую слабость. Люди ждали, когда он произнесет свое слово, ждали, как выражался его друг, романист Грэм Грин, его «неуверенных, спотыкающихся острот».

Ким Филби был весьма заметной фигурой в Лондоне военной поры. В качестве корреспондента «Таймс» во время гражданской войны в Испании — он освещал события с территории, подконтрольной восставшим националистам, — Ким едва избежал смерти в конце 1937 года, когда снаряд республиканцев ударил рядом с машиной, где он сидел, поедая шоколад и запивая его бренди. Трое других военных корреспондентов погибли, а Филби отделался небольшим ранением в голову и обзавелся репутацией человека «недюжинной отваги». Генерал Франко лично повесил на грудь молодого журналиста орден Большого креста: красный, вручавшийся за военные заслуги на поле брани.

Филби был одним из всего лишь пятнадцати корреспондентов, отобранных, чтобы присоединиться к британским экспедиционным войскам, которые отправили во Францию с началом Второй мировой войны. Он присылал с континента сухие, оригинальные депеши для «Таймс», ожидая вместе с войсками начала битвы. «Многие выражают разочарование медленным темпом увертюры к Армагеддону. Они готовились к опасности, а их ждала тоска болотная», — писал Филби. Он продолжал присылать сообщения по мере продвижения немецких войск и покинул Амьен под грохот танков, входивших в город. На корабль, идущий в Англию, Филби садился с такой поспешностью, что ему пришлось даже оставить свой багаж. Его заявка на компенсацию за утерянный багаж стала настоящей легендой Флит-стрит: «Пальто из верблюжьей шерсти (двухлетней носки), пятнадцать гиней; трубка фирмы „Данхилл“ (использовалась в течение двух лет, что только придает ей ценности), один фунт десять шиллингов». И такова была репутация Филби, что «Таймс» компенсировала своему лучшему корреспонденту утрату старой трубки. Он и вправду зарекомендовал себя как отличный журналист, но его амбиции были в другой области. Он хотел работать в МИ-6, но, как и всякому, кто желает стать шпионом, ему предстояло решить головоломку: как можно вступить в организацию, если туда невозможно подать заявление, поскольку официально такой организации не существует?

В конечном итоге на секретную работу Филби приняли так же запросто, как и Эллиотта, и примерно таким же неформальным путем: Филби попросту «отпустил несколько намеков здесь и там» в присутствии влиятельных знакомых и стал ждать приглашения вступить в клуб. Первый знак, что его намеки поняты, он получил, когда, путешествуя на поезде в Лондон после бегства из Франции, оказался в купе первого класса вместе с журналисткой «Санди экспресс» по имени Эстер Гарриет Марсден-Смедли. Тридцативосьмилетняя Марсден-Смедли была участницей нескольких войн за рубежом и крепким орешком. Она угодила под вражеский огонь на границе с Люксембургом и своими глазами видела, как немецкие войска хлынули через Западный вал. Эстер водила знакомство с сотрудниками секретных служб и, по слухам, немного шпионила в дополнение к основным обязанностям. Само собой, она тоже не осталась равнодушной к чарам Филби и сразу же перешла к делу.

— Для такого человека, как вы, было бы большой глупостью пойти в армию, — произнесла Эстер. — Вы способны сделать куда больше для победы над Гитлером.

Филби отлично понял, что имеет в виду его собеседница, и, заикаясь, признался, что у него «нет никаких знакомств в этом мире».

— Мы что-нибудь придумаем, — сказала Эстер.

Когда Филби вернулся в Лондон, его вызвали в кабинет редактора отдела международной политики «Таймс», чтобы сообщить следующее: звонил некий капитан Лесли Шеридан из «военного департамента» и спрашивал, можно ли воспользоваться услугами Филби для выполнения «военных заданий», характер которых не уточнялся. Шеридан, в прошлом ночной дежурный редактор «Дейли миррор», заведовал отделом МИ-6, известным как D/Q, занимавшимся очернительством и распусканием слухов.

Спустя два дня Филби пил чай в отеле «Сент-Эрмин» рядом с Сент-Джеймсским парком, всего в нескольких сотнях ярдов от управления МИ-6 в доме 54 по Бродвею, с другой замечательной женщиной — Сарой Алжирией Марджори Макси, руководителем отдела D в МИ-6 (D означало destruction — «разрушение»), который специализировался на тайных полувоенных операциях. Мисс Марджори Макси также возглавляла организационную работу консервативной партии, и эта роль очевидно помогала ей вычленять тех, кто способен успешно заниматься пропагандой и подрывной деятельностью. Филби нашел ее «необычайно располагающей к себе». Он ей тоже явно понравился, и они снова встретились два дня спустя, на этот раз с Гаем Берджессом, другом и кембриджским однокашником Филби, уже завербованным МИ-6. «Я начал пускать пыль в глаза и без зазрения совести сыпать известными именами, — писал Филби. — Выяснилось, что я понапрасну трачу время, поскольку решение было уже принято». В МИ-5 произвели обычную для такого случая проверку сведений и выяснили, что «на [него] ничего нет»: молодой Филби оказался чист. Валентайн Вивьен, заместитель директора МИ-6, знавший отца Филби в ту пору, когда оба они служили в колониальной администрации в Индии, был готов лично поручиться за вновь завербованного. Его слова отражают, пожалуй, основной принцип, на котором держалась вся британская сеть «старых друзей»: «Меня спросили о нем, и я сказал, что знаю его семью».

Уйдя из «Таймс», Филби, как и полагалось, явился в здание рядом с управлением МИ-6, где ему выделили кабинет со стопкой чистых листов, карандашом и телефоном. Две недели он ничего не делал, только читал газеты и наслаждался долгими нетрезвыми ланчами в компании Берджесса. Филби уже начал задаваться вопросом, действительно ли он вступил в МИ-6 или же очутился в каком-то странном, бездействующем ее ответвлении, когда его определили в Брикендонбери-холл — тайную шпионскую школу, расположенную в недрах Хартфордшира, где причудливое сборище эмигрантов из Чехии, Бельгии, Норвегии, Голландии и Испании готовили к участию в тайных операциях. Впоследствии эту группу поглотило ВСО, Ведение специальных операций — организация, созданная, по словам Уинстона Черчилля, чтобы «поджечь Европу», ведя операции в расположении противника. Впрочем, в первые дни жизни этой организации единственным, что поджигали агенты, был Брикендонбери-холл и окружающая его сельская местность. Тамошний эксперт по взрывчатым веществам хотел провести показ для приехавших с визитом сотрудников чешских спецслужб, а в результате устроил лесной пожар и едва не спалил в священном огне всю делегацию. Вскоре Филби перевели в само ВСО, а потом в другую школу, расположенную в Болье (Хэмпшир), специализирующуюся на подрыве, беспроводной связи и диверсиях. Филби читал лекции по пропаганде — как журналист он считался достаточно в этом сведущим. Сгорая от нетерпения, он жаждал принять участие в настоящей борьбе, которую вела разведка в военное время. «Я сбегал в Лондон при малейшей возможности», — писал он. И вот во время одного из таких побегов он встретился с Николасом Эллиоттом.

Эллиотт так и не смог вспомнить, где именно состоялась их первая встреча. Может, в баре в самом сердце МИ-6 на Бродвее, в наисекретнейшем из кабаков Вселенной? Или дело было в «Уайтсе», клубе Эллиотта. А может, в «Атенеуме», клубе Филби. Возможно, их познакомила Эйлин, будущая жена Филби и дальняя родственница Эллиотта. Рано или поздно эта встреча должна была произойти, поскольку они принадлежали к одному миру, обоих бросили на выполнение важной секретной работы, к тому же они были на удивление схожи — и происхождением, и нравом. Клод Эллиотт и Сент-Джон, отец Филби, известный ученый-арабист, подружились во время учебы в Тринити-колледже, а их сыновья послушно следовали по их академическим стопам: Филби, который был на четыре года старше, закончил Кембридж в тот год, когда Эллиотт туда поступил. Оба молодых человека жили в тени авторитетных, но холодных отцов, чьего одобрения страстно желали, но так толком и не могли добиться. Оба были сыновьями Империи: Ким Филби родился в Пенджабе, где его отец служил в колониальной администрации; мать родилась в семье чиновника департамента общественных сооружений в Равалпинди. Отец Эллиотта родился в Шимле. Обоих главным образом воспитывали няни, и на обоих наложило явный отпечаток их образование: Эллиотт с гордостью носил галстук «старого итонца»; Филби дорожил шарфом Вестминстерской школы. Наконец, оба молодых человека скрывали некоторую робость — Филби за своим непроницаемым шармом и периодическим заиканием, а Эллиотт за баррикадами шуток.

Между ними мгновенно завязалась дружба. «В те дни, — писал Эллиотт, — дружеские связи возникали быстрее, чем в мирное время, в особенности среди тех, кто был вовлечен в секретную деятельность». Пока Эллиотт помогал перехватывать отправленных в Великобританию вражеских шпионов, Филби готовил союзнических диверсантов к внедрению на территорию оккупированной Европы. В уютной изоляции строгой секретности они обнаружили множество общих тем для разговоров и шуток.

Ким заполнил пустоту, возникшую в жизни Николаса, когда погиб Бэзил Фишер. «Он обладал способностью внушать преданность и симпатию, — писал Эллиотт. — Он был из тех, кого могли инстинктивно любить, а вот понимали куда реже. Для друзей он выискивал все самое нетривиальное и необычное. Он не утомлял и не поучал». До войны Филби вступил в Общество англо-германского содружества — организацию с пронацистским уклоном, — но теперь, подобно Эллиотту, был решительно настроен на борьбу «с неизбежным злом нацизма». Друзья «крайне редко общались на политические темы» и проводили больше времени, обсуждая «средние показатели английских спортсменов и наблюдая за матчами по крикету, сидя в секторе „Маунд“ на стадионе „Лордс“, домашнем стадионе главной цитадели крикета — Мэрилебонского крикетного клуба», в котором состоял и Эллиотт. Казалось, Ким разделяет твердые, хотя и простые британские ценности Николаса, не усложняя их идеологией. «Правду сказать, — писал Эллиотт, — он не производил на меня впечатления прирожденного политика». Когда они познакомились, Филби было всего двадцать восемь, но Эллиотту он казался старше и опытнее (вероятно, сказывалось его пребывание в горячих точках), выглядел уверенным в себе, сведущим, а слегка подмоченная репутация только придавала ему обаяния.

МИ-6 пользовалась славой самой грозной разведывательной службы в мире, но в 1940 году переживала переходный период, проводя быструю реорганизацию перед лицом военной угрозы. Похоже, Филби внес в их деятельность свежую струю профессионализма. Откровенно честолюбивый, он скрывал свой пыл, как того требовали английские манеры, под «маской любезной, отстраненной светскости».

Хью Тревор-Роупер был еще одним новобранцем военной разведки. Один из умнейших — и самых грубых — людей в Англии, Тревор-Роупер (впоследствии известный как историк лорд Дакр) затруднялся подобрать хоть одно доброе слово для кого-либо из своих коллег («по большей части довольно глупы, а некоторые глупы изрядно»). Но Филби от них отличался: «Исключительная личность: исключительная по своим достоинствам, поскольку он производил впечатление человека умного, изощренного, живого». Казалось, он точно знает, куда идет. Говоря о делах разведки, Филби, по словам Эллиотта, демонстрировал впечатляющую «ясность ума», но не выглядел при этом ни ученым сухарем, ни педантом: «Он был в куда большей степени практиком, нежели теоретиком». Филби даже одевался своеобразно, избегая и типичного для чиновников Уайтхолла костюма в тонкую полоску с крахмальным воротничком, и военной формы, на которую он как бывший военный корреспондент имел право. Вместо этого Филби носил твидовый пиджак с заплатками на локтях, замшевые туфли и галстук, а иногда щеголял в зеленом пальто, отороченном ярко-рыжим лисьим мехом, — подарок отца, который тот, в свою очередь, получил от одного арабского принца. Этот эффектный наряд дополнялся фетровой шляпой и нарядным зонтом с ручкой из черного дерева. Малькольм Маггеридж, еще один писатель, завербованный военной разведкой, отмечал уникальный пижонский стиль Филби: «старожилы секретных служб по-прежнему питали склонность к гетрам и моноклям, когда те уже давно вышли из моды», а вот сотрудники нового набора «слонялись без дела в свитерах и серых фланелевых брюках, выпивали в барах, кафе и вовсе сомнительных заведениях… бахвалясь своими связями и знакомствами в преступном мире. Вполне возможно, прототипом такого образа послужил Филби — многие и впрямь считали его образцом для подражания». Вот и Эллиотт начал одеваться как Филби. Он даже купил точно такой же дорогой зонтик в магазине «Джеймс Смит и сыновья» на Оксфорд-стрит — зонтик, подходящий умудренному опытом представителю истеблишмента, не лишенному при этом щегольства.

Через Филби Эллиотт познакомился с братством амбициозных, умных, любящих выпить офицеров разведки, с так называемыми «младотурками» МИ-5 и МИ-6. Эта неформальная, почти целиком состоящая из мужчин группа часто собиралась в свободное от работы время в доме у Томаса Харриса, богатого арт-дилера, наполовину испанца, работавшего в МИ-5, где ему предстояло сыграть ключевую роль в грандиозной афере под эгидой «двойной игры»: именно он руководил операцией двойного агента «Гарбо», Хуана Гарсии Пужоля. Харрис и его жена Хильда были гостеприимными хозяевами, и их дом в Челси с обширным винным подвалом постоянно служил салоном для шпионов. «Туда можно было заглянуть, чтобы проверить, кто на месте», — вспоминал Филби. Здесь, «в атмосфере haute cuisine и grand vin»[2], можно было встретить друга Филби Гая Берджесса, экстравагантного в своей гомосексуальности, часто пьяного, слегка дурно пахнущего, но всегда в высшей степени занимательного. Сюда также приходил их друг Энтони Блант, историк искусства из Кембриджа, ныне тоже скрывавшийся в глубинах МИ-5. Среди других завсегдатаев были Виктор, лорд Ротшильд, аристократ и начальник отдела противодиверсионных действий МИ-5, и Гай Лидделл, начальник контрразведки МИ-5, чьи дневники того периода дают исключительную возможность заглянуть в этот частный клуб в мире секретных служб, где можно было поесть, выпить и пообщаться. От МИ-6 к ним присоединились Тим Милн, учившийся в Вестминстерской школе вместе с Филби (он приходился племянником А. А. Милну, автору «Винни-Пуха»), Ричард Брум-Уайт, теперь заведовавший операциями МИ-6 на Пиренейском полуострове, и, конечно же, Николас Эллиотт. Хильда Харрис потчевала их роскошными испанскими блюдами. Лидделл, в свое время подумывавший о профессиональной карьере музыканта, иногда играл на виолончели. Берджесс, по обыкновению сопровождаемый очередным мальчиком по вызову, привносил ноту скандальной непредсказуемости. И между ними мелькал улыбчивый Филби со своим шармом, разглагольствуя о делах разведки, провоцируя споры («скорее смеха ради, нежели из злого умысла», уверял Эллиотт) и щедро угощая всех превосходным вином Харриса.

Даже по стандартам нетрезвого военного времени шпионы были отъявленными выпивохами. Алкоголь помогал притупить стресс подпольной войны, оказывая смягчающий эффект и способствуя сближению, а клубы для джентльменов могли обеспечивать своих членов запасами, о каких простым смертным, питавшимся по карточкам, оставалось только мечтать. Вот как описывал типичный ланч с коллегами писатель Деннис Уитли, служивший в отделе дезинформации британской разведки: «Для разгона мы всегда выпивали по два или три „Пиммза“[3] за столиком в баре, а потом по так называемому short-one[4], хорошенько сдобренному абсентом… Затем следовал копченый лосось или консервированные креветки, потом дуврская камбала, рагу из зайчатины, лосось или дичь, а затем гренки с сыром, чтобы завершить трапезу. Все это мы обильно запивали хорошим красным или белым вином, а уж под самый конец пили портвейн или кюммель»[5]. После такого пиршества Уитли старался выкроить «часок, чтобы проспаться», и только потом возвращался на работу.

Но никто не подливал (и не употреблял) алкоголь с такой жизнерадостностью и с такой решимостью, как Ким Филби. По свидетельству Эллиотта, «он обладал выдающимися питейными способностями» и придерживался загадочной теории о том, что «всерьез пьющие люди должны всячески избегать занятий спортом, да и вообще внезапных или резких движений», поскольку это может вызвать «жестокую головную боль». Филби хлестал алкоголь и наливал другим, словно выполняя священный долг.

Эллиотту было лестно оказаться в такой компании, к тому же здесь он мог расслабиться. Англичанам присуща природная сдержанность. Англичанам, принадлежащим к тому же классу и типу личности, что и Эллиотт, — тем паче. Сотрудникам секретных служб запрещалось рассказывать своим друзьям, женам, родителям или детям, чем они занимаются, так что этот закрытый клуб привлекал многих связанных сведениями, которые необходимо держать в тайне от других. В компании гражданских лиц Эллиотт ни словом не упоминал о своей работе. Но внутри того светского монастыря, который представляла собой МИ-6, и в особенности на шумных вечеринках у Харриса, он оказывался среди тех, кому мог полностью доверять и с кем мог общаться со степенью открытости, невозможной за пределами этого сообщества. «В этой организации большинство коллег, мужчин и женщин, были близкими друзьями, — писал Эллиотт. — Здесь преобладала оживленная атмосфера товарищества, почти как в клубе, мы называли друг друга по имени и часто общались в нерабочее время».

Дружба Филби и Эллиотта была основана не только на общих интересах и профессиональной принадлежности, но и на чем-то более глубоком. Ник Эллиотт был любезен со всеми, но мало к кому эмоционально привязан. Таких отношений, как с Филби, у него больше не складывалось никогда и ни с кем. «Они говорили на одном языке, — вспоминает сын Эллиотта Марк. — Ближе Кима у моего отца друзей не было». Эллиотт никогда открыто не выражал, не демонстрировал своей привязанности. Как и многие другие важные вещи в мужской культуре того времени, это оставалось невысказанным. Эллиотт преклонялся перед Филби, но также и любил его со всей силой мужского обожания — молчаливого, неразделенного, лишенного сексуального оттенка.

Их отношения стали еще более близкими, когда обоих извлекли из отдаленных краев британской разведки и поместили в самый центр, в Пятый отдел МИ-6, в подразделение, занимавшееся контрразведкой. МИ-5 отвечала за обеспечение безопасности, в том числе за противодействие вражескому шпионажу в Великобритании и в колониях. МИ-6 отвечала за сбор информации и курировала агентов за рубежом. В составе МИ-6 Пятый отдел играл особую и крайне важную роль: его сотрудники при помощи шпионов и перебежчиков собирали информацию о разведывательной деятельности врага на иностранных территориях и заранее предупреждали МИ-5 о разного рода шпионаже в Великобритании. Являясь важнейшим связующим звеном между секретными службами, Пятый отдел был призван «сводить на нет, запутывать, дезориентировать, подрывать, проверять или контролировать деятельность секретных служб по сбору информации и влиять на действия агентов иностранных государств или служб». Перед войной этот отдел отдавал большую часть своих сил наблюдению за международным распространением коммунизма и борьбе с советским шпионажем, но по мере того, как война продолжалась, сосредоточился почти исключительно на разведывательных операциях стран гитлеровской коалиции. Особое беспокойство вызывал Пиренейский полуостров. Сохранявшие нейтралитет Испания и Португалия оказались на передовой шпионской войны. Многие операции немецкой разведки, направленные против Великобритании, начинались именно в этих двух странах, и в 1941 году МИ-6 принялась укреплять позиции на Пиренеях. Как-то вечером Томми Харрис сказал Филби, что боссы разыскивают кого-то «знакомого с Испанией, чтобы поручить ему растущий подотдел». Филби тут же заинтересовался; Харрис поговорил с Ричардом Бруманом-Уайтом, другом Эллиотта, руководителем операций МИ-6 на Пиренеях, а тот обратился к главе МИ-6. «Система „старых друзей“ пришла в действие», по выражению Филби, и спустя несколько дней его вызвали на встречу с начальником Пятого отдела.

Майор Феликс Каугилл являл собой образец разведчика старой школы: бывший офицер индийской полиции, жесткий, воинственный, чрезмерно подозрительный и не блещущий умом. Тревор-Роупер пренебрежительно отзывался о нем как о «бестолковом человеке-катастрофе, одержимом манией величия», и Филби втайне относился к нему с не меньшим ехидством: «Для офицера разведки он был слишком скован нехваткой воображения, невниманием к деталям, да и попросту незнанием окружающего мира». Каугилл был «подозрительным и ершистым» по отношению к любому, кто не служил у него под началом, за своих же подчиненных стоял горой и уж точно не мог тягаться с Филби по части обаяния.

Филби не писал официального заявления о приеме на работу, а Каугилл ничего ему официально не предлагал, но после одного долгого, богатого на возлияния вечера Филби получил новую должность: возглавил пиренейский подотдел Пятого отдела, и эта работа, как радостно отмечал Филби, предполагала более широкие обязанности, а также «личные контакты с остальными сотрудниками СРС и МИ-5». Но прежде чем Филби занял этот пост, Валентайн Вивьен, заместитель директора МИ-6, известный под прозвищем Ви-Ви, решил еще раз побеседовать с отцом Филби. Хилэри Сент-Джон Бриджер Филби был фигурой весьма одиозной. Как советник Ибн-Сауда, первого монарха Саудовской Аравии, он играл (и впоследствии продолжал играть) ключевую роль в льстивой тактике Великобритании в этом регионе. Он принял ислам, взяв имя шейха Абдуллы, свободно изъяснялся по-арабски и, в конце концов, взял в качестве второй жены рабыню из Белуджистана, подаренную ему саудовским королем. При всем при этом его вкусы оставались подлинно английскими, а мнения — совершенно непредсказуемыми. Как противник войны Филби-старший был в какой-то момент арестован и даже ненадолго посажен в тюрьму, впрочем, этот эпизод не нанес ни малейшего урона ни его собственному социальному положению, ни перспективам служебного роста его сына. За ланчем в клубе полковник Вивьен поинтересовался у Сент-Джона Филби политическими взглядами его сына.

— Он ведь был прокоммунистически настроен в Кембридже, не правда ли?

— О, то были всего лишь дурацкие увлечения школяра, — беззаботно ответил Сент-Джон Филби. — Теперь это совсем другой человек.

Николас Эллиотт тем временем совершал параллельный карьерный ход. Летом 1941 года его тоже перевели в Пятый отдел, где поручили курировать Нидерланды. С этого момента Филби стал бороться с немецким шпионажем на Пиренейском полуострове, а Эллиотт в соседнем кабинете боролся с тем же самым в оккупированной нацистами Голландии. Каждому платили жалованье наличными, в размере шестисот фунтов в год, и ни один из них, в соответствии с давними правилами секретных служб, не платил налогов. Теперь Филби и Эллиотт сражались плечом к плечу, чтобы «активно искать и ликвидировать вражеские разведслужбы».

Штаб-квартира Пятого отдела размещалась не в Лондоне, где находились остальные отделы МИ-6, а в Гленалмонде, большом викторианском здании на Кинг-Гарри-лейн в Сент-Олбансе, примерно в двадцати милях к северу от столицы, и носил кодовое название «Квартира Экс-Би». Ким Филби и Эйлин снимали небольшой дом на окраине города.

С будущей женой Филби познакомила его кембриджская приятельница Флора Соломон в день объявления войны. Дочь еврейского золотопромышленника из России, Соломон стала еще одним экзотическим цветком в пестрой оранжерее, которую являл собой круг Филби: в молодости у нее была связь с Александром Керенским, министром-председателем Временного правительства, свергнутого Лениным во время Октябрьской революции, а потом вышла замуж за британского генерала, участника Первой мировой войны. В 1939 году ее приняли на работу в магазин «Маркс и Спенсер», где она отвечала за улучшение рабочих условий сотрудников. Там она познакомилась и подружилась с Эйлин Фёрс, сотрудницей службы безопасности филиала магазина в районе Марбл-Арч. По словам Флоры, Эйлин принадлежала к так называемому провинциальному классу, ныне вышедшему из моды классу. «Она была типичной англичанкой, стройной, привлекательной, пламенной патриоткой». Незаметная в своем костюме и плаще, она становилась практически невидимой, когда несла службу в торговых залах «Маркса и Спенсера». Бдительная и осторожная, Эйлин старалась раствориться в толпе, отойти на второй план. Ее отца убили в Первую мировую войну, когда ей исполнилось всего четыре, и ее детство в одном из графств, прилегающих к Лондону, было строго традиционным, скучным и довольно одиноким. Втайне от всех она «страдала депрессиями». Эйлин Фёрс и Ким Филби познакомились в гостях у Флоры, в ее доме в районе Мэйфейр. Филби начал рассказывать, как работал корреспондентом в Испании. «В лице Эйлин он нашел жадного слушателя, — писала Соломон. — Вскоре я узнала, что они поселились в одной квартире».

Их союз виделся Эллиотту идеальным, основанным на общей любви к хорошей компании. К Эйлин он относился почти так же, как к Филби, а после того, как у него обнаружили диабет и Эйлин заботливо его выходила, эта привязанность еще окрепла. «Она была очень умна, — писал Эллиотт, — на редкость человечна, бесстрашна и отличалась приятным чувством юмора». В самом деле, Эйлин являла собой именно тот тип жены, о каком мечтал и сам Эллиотт: преданная, сдержанная, патриотичная, всегда готовая посмеяться над его шутками. Дочка Филби, их первенец, появилась на свет в 1941 году; в следующем году родился сын, а через год еще один. Как одобрительно заметил Эллиотт, переполняемый «отцовской гордостью» Филби проявил себя заботливым родителем.

Дом Филби стал местом, где собирались молодые офицеры разведки из Пятого отдела, загородной версией лондонского салона Харрисов, где двери — а также разнообразные бутылки — всегда были открыты. Грэм Грин, на тот момент один из заместителей Филби, вспоминал «долгие воскресные ланчи в Сент-Олбансе, когда целый подотдел отдыхал под его руководством, предаваясь обильным возлияниям». Коллеги обожали Филби и впоследствии упоминали о его «небольших знаках привязанности», душевной щедрости и отвращении к мелочным офисным интригам. «В нем что-то было, какая-то аура притягательной авторитетности, как у некоего романтического командира взвода, благодаря которой людям хотелось представать перед ним в наилучшем виде. Даже начальство признавало его способности и полагалось на него».

Пятый отдел представлял собой тесно сплоченное сообщество: всего дюжина представителей руководящего состава и их заместителей и столько же обслуживающего персонала. Руководители и секретари обращались друг к другу по имени, а между некоторыми существовала еще более тесная связь. «Веселый оркестр» Филби состоял из его старого школьного друга Тима Милна, жизнерадостного эксцентрика по имени Тревор Уилсон, прежде занимавшегося «приобретением экскрементов скунса» в Абиссинии для французской парфюмерной фирмы «Молине», и Джека Айвенса, экспортера фруктов, свободно говорившего по-испански. Местным жителям внушили, что образованные молодые люди в большом доме — команда археологов из Британского музея, ведущая раскопки развалин Веруламия (так древние римляне называли город, на месте которого теперь стоит Сент-Олбанс). Миссис Реннит, повариха, готовила сытные английские блюда, а по пятницам подавала традиционную картошку с рыбой. По выходным они играли в крикет на прямоугольной площадке за Гленалмондом, а потом перемещались в паб «Король Гарри», расположенный по соседству.

Начальником был полковник Каугилл, но душой компании — Филби: «Его самоотдача и целеустремленность во всем, чем он занимался, словно бы озаряли его изнутри и вдохновляли других следовать за ним». Эллиотт не был одинок в своем преклонении перед Кимом. «Никто не был бы лучшим шефом, чем Ким Филби, — утверждал Грэм Грин. — Он работал усерднее всех, но отнюдь не производил впечатления человека, надрывающегося на работе. Он всегда выглядел непринужденным, совершенно невозмутимым». Даже в самом нестрогом бюрократическом аппарате всегда есть место для манипуляций, но Филби вел себя по отношению к подчиненным подчеркнуто корректно. «Если кто-то совершал просчет, он старался его минимизировать и сгладить, не критикуя». Десмонд Бристоу, только что завербованный сотрудник, говорящий по-испански, прибыл в Гленалмонд в сентябре 1941 года, где его приветствовал Филби, «человек кроткого вида с улыбчивыми глазами и уверенной манерой держаться. Он сразу произвел на меня впечатление тихого обаятельного интеллектуала… В нем чувствовалась умиротворенность духа». «Уютная атмосфера» Пятого отдела отличала его от остальных отделов МИ-6, более подверженных официозу. Члены команды мало что скрывали друг от друга, будь то официальная или личная информация. «Не составляло особого труда выяснить, чем заняты коллеги, — писал Филби. — То, что знал я, становилось известно и всем остальным».

Восхищению подчиненных вторило одобрение начальства. Феликс Каугилл называл Филби «хорошим судьей матчей по крикету». Высшей похвалы попросту не существовало. Она означала, что человек играет по самым честным правилам. Однако некоторые замечали в Филби проблеск чего-то другого, более жесткого и глубокого, некую «расчетливую амбициозность», «безжалостную целеустремленность». Подобно Эллиотту он прикрывался юмором, чтобы избежать расспросов. «В нем было нечто загадочное, — писал Тревор-Роупер. — Он никогда не заводил серьезных разговоров — все было пронизано иронией».

В качестве руководителя пиренейского подотдела Филби столкнулся с серьезным испытанием. Хотя Испания и Португалия официально провозгласили себя «невоюющими» странами с нейтральным статусом, на самом деле обе не только допускали, но и активно поддерживали немецкий шпионаж в крупном масштабе. Вильгельм Лейснер, шеф абвера в Испании, возглавлял хорошо финансируемую, обширную разведывательную сеть, включавшую в себя более двухсот офицеров (то есть более половины немецкого дипломатического корпуса) и порядка полутора тысяч агентов, разбросанных по всей стране. Главной мишенью Лейснера была Великобритания: вербовать и направлять туда шпионов, организовывать прослушку британского посольства, подкупать испанских чиновников и препятствовать английскому судоходству. Еще одним рассадником шпионажа стала Португалия, но там операции абвера, оставленные на попечении распутного немецкого аристократа Лудовико фон Карстхоффа, были менее успешными. Абвер поставлял в Испанию и Португалию средства и шпионов, но в поединке с Лейснером и Карстхоффом у Филби было одно решающее преимущество — Блетчли-парк, шифровальное подразделение повышенной секретности, где перехваченные немецкие радиограммы расшифровывались, благодаря чему можно было добывать бесценные сведения о нацистской разведке. «Потребовалось не так много времени, чтобы получить весьма полную картину действий абвера на [Пиренейском] полуострове», — писал Филби. Эту информацию вскоре будут «активно использовать, чтобы подрывать или, по крайней мере, изрядно запутывать деятельность врага на им же выбранной территории».

Возложенная на Эллиотта задача по подрыву немецкой разведки в Нидерландах, где он прежде работал, была другого рода и еще более сложной. В оккупированной нацистами Голландии абвер действовал весьма успешно: ему удалось завербовать, подготовить и переправить в Англию целую группу шпионов. А вот разместить британских агентов в Голландии оказалось задачей не из легких. Те немногие разведывательные группировки, что уцелели после инцидента в Венло, были наводнены информаторами нацистов.

Согласно намеченному плану с призвуком историй про Джеймса Бонда (и всеми признаками хитроумия Эллиотта), голландский агент по имени Петер Тазелаар был высажен на берег неподалеку от приморского казино в Схевенингене, в резиновом костюме поверх смокинга, чтобы не промокнуть. Едва оказавшись на берегу, Тазелаар стащил верхний костюм и постарался «смешаться с толпой на побережье». Он даже обрызгал смокинг бренди, чтобы убедительнее выглядеть в образе «завсегдатая вечеринок». Одетый в соответствии с вечерним этикетом и благоухающий алкоголем, Тазелаар успешно миновал немецких охранников и отыскал рацию, заранее сброшенную с парашютом. Перекличка с агентом 007, возможно, неслучайна: в рядах бравых молодцев британской разведки на тот момент уже находился молодой офицер военно-морской разведки Ян Флеминг, будущий автор книг о Джеймсе Бонде. Ян Флеминг, как и Николас Эллиотт, в свое время хлебнул горя в Дернфордской школе; молодые люди стали близкими друзьями.

Петер Тазелаар оказался одним из немногих, кому удалось вернуться в Великобританию. Из пятнадцати агентов, отправленных в Голландию с июня 1940 года по декабрь 1941-го, выжило только четверо — сказывалась безжалостная эффективность майора Германа Гискеса, главы контрразведки абвера в Голландии, основного противника Эллиотта. В августе 1941 года Гискес перехватил команду голландских агентов ВСО, доставленных на побережье торпедным катером, и под угрозой казни заставил их послать зашифрованные радиограммы в Великобританию, чтобы заманить в Нидерланды еще группу шпионов. Порядка пятидесяти пяти голландских агентов были впоследствии схвачены и десятки казнены в ходе операции под кодовым названием Englandspiel («Английская игра»), проведенной в рамках «двойной игры». Только двоим удалось бежать и предупредить британцев о том, что их водят за нос. Завершая операцию, Гискес послал заключительную издевательскую радиограмму: «Это последний раз когда вы пытаетесь вести дела в Нидерландах без нашей помощи Точка мы считаем что это довольно несправедливо ввиду нашего длительного и успешного сотрудничества с вами в качестве ваших исключительных агентов Точка но в любом случае когда бы вы ни захотели посетить Континент можете не сомневаться что мы примем вас с таким же вниманием и последствиями как и тех кого вы присылали раньше Точка счастливо». Этот эпизод стал, по словам Филби, «оперативной катастрофой», но почти такую же тревогу вызвал еще один факт: как выяснилось, немецкая разведка в Голландии умудрилась отправить одного шпиона в Великобританию так, что он не был обнаружен.

Весной 1941 года в бомбоубежище в Кембридже обнаружили тело голландца. Имя у него оказалось — нарочно не придумаешь: Энгельбертус Фуккен. В карманах и в чемодане у него нашли голландский паспорт, фальшивое удостоверение личности, а также один шиллинг и шесть пенсов. За пять месяцев до того он прыгнул с парашютом и приземлился в Бакингемшире, выдал себя за беженца, а впоследствии застрелился, когда у него закончились деньги. Еще ни одному нацистскому шпиону не удавалось так долго оставаться на свободе, и о нем не было ни слова в радиоперехватах, сделанных сотрудниками Блетчли-парка, а это, с точки зрения Эллиотта, давало повод обеспокоиться: вдруг где-то разгуливают и другие немецкие шпионы.

Благодаря облегченному режиму, установленному Каугиллом, офицеры Пятого отдела могли бывать в Лондоне, «практически когда заблагорассудится». Филби и Эллиотт наведывались туда при каждой возможности, чтобы поддерживать «контакты с другими отделами СРС, МИ-5 и прочими правительственными ведомствами», заодно посещать свои клубы, а летом еще и вместе смотреть матчи по крикету на стадионе «Лордс». Оба вызывались нести «пожарную вахту по ночам» — один или два раза в месяц — в главном управлении МИ-6, где они отслеживали телеграммы, пришедшие за ночь со всего мира, что позволяло им проникать в самую суть операций британской разведки. В этом тайном братстве Эллиотт и Филби были самыми близкими братьями — они сообща наслаждались и риском, и упорным трудом, и разгулом.

Как-то утром, в 1941 году, Ким Филби сел на поезд, идущий в Лондон, по обыкновению захватив с собой «раздутый портфель и длинный список людей, которых нужно было посетить». При нем также были подробные описания деятельности Пятого отдела, его сотрудников, задач, операций, успехов и провалов, «записанные обычным письмом — аккуратным, мелким почерком». По завершении запланированных встреч в МИ-5 и МИ-6 Филби не поспешил ни в бар, располагавшийся под офисами МИ-6, ни к себе в клуб; не поехал он и в дом Харрисов, чтобы скоротать вечерок за выпивкой и обсуждением секретов. Вместо этого он спустился в метро, на станцию «Сент-Джеймсский парк». Он пропустил первый поезд, а потом, подождав, пока войдут все остальные пассажиры, проскользнул в вагон следующего поезда за секунду до закрытия дверей. Через две остановки он сошел и пересел на поезд, идущий в противоположном направлении. Выйдя из метро, запрыгнул в автобус на ходу. Наконец, удостоверившись в том, что за ним не следят (на шпионском жаргоне это называлось «пройти химчистку»), Филби направился в парк, где на скамейке его ждал коренастый светловолосый человек. Они пожали друг другу руки; Филби передал человеку содержимое своего портфеля, а потом поспешил на вокзал Кинг-Кросс, чтобы поехать домой, в Сент-Олбанс.