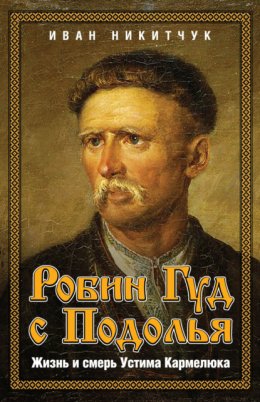

Читать онлайн Робин Гуд с Подолья. Жизнь и смерть Устима Кармелюка бесплатно

© Никитчук И.И., 2024

© ООО «Издательство Родина», 2024

ЗА СИБІРОМ СОНЦЕ СХОДИТЬ

(Пісня про Устима Кармелюка)

- За Сибіром сонце сходить,

- Хлопці, не зівайте,

- Ви на мене, Кармалюка,

- Всю надію майте!

- Повернувся я з Сибіру,

- Та не маю долі,

- Хоч, здається, не в кайданах,

- А все ж не на волі.

- Маю жінку, маю діти,

- Та я їх не бачу,

- Як згадаю про їх муку —

- Сам гірко заплачу.

- Зібрав собі славних хлопців,—

- Що ж кому до того?

- Засідаєм при дорозі

- Ждать подорожнього.

- Асесори, ісправники

- За мною ганяють,

- Більше вони людей б’ють,

- Як я гріхів маю.

- Зовуть мене розбійником,

- Кажуть – розбиваю.

- Ще ж нікого я не вбив,

- Бо й сам душу маю.

- Пішов би я до дітей —

- Красу мою знають:

- Аби тільки показався,

- То зараз впіймають.

- А так треба стерегтися,

- Треба в лісі жити.

- Хоч, здається, світ великий,

- Ніде ся подіти!

- Прийшла туга до серденька,

- Як у світі жити?

- Світ великий і розкішний

- Та ніде ся діти!

- У неділю дуже рано

- У всі дзвони дзвонять,

- А мене, Кармалюка,

- Як звірюку гонять.

- Нехай гонять, нехай ловлять,

- Нехай заганяють,

- Нехай мене, Кармалюка,

- В світі споминають!

Мрачная камера. В углу едва трепещет жалкий огонек сальной свечи. На сколоченных под нары досках сидит человек, закованный в кандалы, в арестантской одежде, опустив руки и голову на свои колени. Волосы на голове, подстриженные под круг, уже коснулась седина, хотя он совсем не стар еще, а черные усы двумя траурными ручьями спустились к подбородку. Глаза его полузакрыты. Кажется, он прислушивается к тому, что происходит за стенами его темницы.

За стенами темная, шумит ветер, раскачивая сосны, растущие почти под окном, похожим на щель. Какой день, не переставая, идет дождь…

Узником был неуловимый и страшный для панов Устим Кармелюк. О его подвигах ходили легенды, народ слагал песни. Вот и сейчас одна из них наполняет его душу теплом и щемящей благодарностью.

- За Сибирью солнце восходит…

- Ребята, не зевайте:

- Вы на меня, Кармелюка,

- Надейтесь!

- Вы на меня, Кармелюка,

- Надейтесь!..

Неоднократно его предавали, глумились, истязали, но каждый раз он возвращался к простым людям…

Перед глазами, словно только что все это было, у узника возникают картины его жизни среди родной природы и людей, давшим ему эту жизнь. Вот он видит себя совсем маленьким. Вон стоит подслеповатая отцовская хатка. Из ее окошечка, в которое не раз заглядывали соседские свиньи, так близко оно было к земле, он впервые увидел окружающий мир с его красками и звуками. Светило солнце, радостно чирикали воробьи на покосившемся заборе, о чем-то переговаривались гуси… Увидел гайдука в высокой шапке, стучавший арапником под окнами. Отец и мать даже духа его боялись. Бросали его маленького в хате и бежали на барщину, низко кланяясь гайдуку, вбирая голову в плечи и, чтобы не ударил плетью по глазам, подставляли спину. Бывало, еще свист плети раздается на другой улице, а мать уже привязывает своего сынка веревкой к столу, чтобы весь день там только, под столом, ползал и не вылезал. Положит в глиняную мисочку краюшку хлеба, вареную картошину и поставит кувшин с водой. Рядно под столом подстелет, чтобы он мог и поспасть тут же. Ешь, сыночек, пей и не шали, пока она с барского поля не прибежит. Плачет, бывало, мальчонка, вопит после их ухода, даже охрипнет, потом сожмется в клубочек и сопит. Как же ему хочется на лавку, к оконцу! Так и рос. Вскоре научился развязывать веревку. Вот было радости! Словно прилипнет, бывало, к оконцу. А там цветы, посаженные мамой, кивают ему своими головками, аист на крыше соседа красным клювом стучит. Плывут жемчужные тучи по небесной лазури… Ему кажется, что это мохнатые звери барахтаются… Он подкрадывается к посудной полке и шарит там, надеясь найти хотя бы сухарик, который случайно завалялся в уголке. На него смотрит из-под рушника страшный бог, грозит он пальцем мальчику, следит за ним колючими глазами, хоть плачь. Бог похож на отца, такой же черный, насупившийся, только что не ругается … Вечером он снова привязывает себя к ножке стола, слышит, что к воротам подходит мать. Еще немножко и она откроет засов на двери хаты…

Рос он, как и все крестьянские дети. Идя на панщину, мать иногда брала и его с собой. Клала она своего Устимка на колючие панские снопы где-то в тени под скирдой и украдкой бегала кормить. И не колыбельные песни мать пела ему ночами. Нет. Сидя за прялкой – прясть для пана приходилось по ночам, – она пела о том, как Хмельницкий со своими славными казаками бил панов, как гайдамаки жгли их.

Когда Устимко подрос и у него набралось столько сил, что он мог поднять узелок с обедом для отца, мать начала посылать его в поле.

– Иды, сынку, помогай батькови, – ласково говорила она, провожая его к воротам, – а то он все один и один…

Как мается отец, Устим и сам видел. Ложится он спать – отца с панского поля нет еще; встает чуть свет, а отец давно уже уехал пахать. Мать тоже на панщину бежит, едва успев печь истопить. Домой возвращается затемно и не знает, за что хвататься. И все боится, как бы пан розгами не высек.

Пан! Устимко только и слышит: пан забрал, пан продал, пан до смерти розгами запорол. И в разговорах, и в молитвах все поминают пана вкупе с чертом. И Устимке кажется: страшнее пана никого на свете нет. От нечистой силы хоть крестным знамением можно оградить себя, а от пана и это не помогает. Пан если уж вздумает наказать, то одна только смерть, как говорит мать, может спасти от его кары.

Так и вырос. Так и на барщину пошел. Перед глазами возникает одна за другой картина жизни крепостного. Вот мать вяжет снопы. На коне подлетел приказчик и начал резать на маминых снопах перевясла, чтобы из одного снопа два вязала. Мать что-то сказала ему, так он ее плетью так огрел, что даже сорочка на спине лопнула. Кровь потекла по спине мамы. Не выдержал Устим, страшно завизжал. Схватил грудку земли и запустил ее приказчику в голову. Тот даже в седле пошатнулся и бросился с плетью на Устима. Мать упала на сына, телом своим прикрыла его, а озверевший приказчик страшно бил ее, пока не прибежал отец с косой… Отца били нещадно, даже мясо отбили от костей. Больше он не поднялся, умер. Вся семья оказалась на плечах матери. Тяжесть забот скоро и ее свели в могилу, оставив детей сиротами…

Всем делами заправлял не пан, которого интересовала только охота, а пани. А угодить пани Розалии, наверное, не мог и сам черт. Что ни сделай – все не так. И за все розги. Сама она не бьет, но обязательно стоит рядом с кучером и считает удары, чтобы тот паче чаяния не вздумал отпустить меньше того, что она назначила. Никакие мольбы о пощаде не доходят до ее сердца. Если же кто-либо уж очень назойливо примется упрашивать ее, то еще и добавит десяток розог, чтобы впредь знал, что слово пани неизменно.

У пани Розалии – а принадлежала она к роду Рациборовских, славившихся своей жестокостью, – был такой крутой нрав, такая ненасытная жадность, что рабы ее воем выли от истязаний и поборов. Помимо пяти, а то и шести дней панщины в неделю, крестьяне вынуждены были – нередко по ночам – возить дрова и камень на известковые заводы, доставлять известь, выполнять тысячи других повинностей, на изобретение которых пани Розалия была неистощима. Она и в воскресные дни гнала все население Головчинцев в лес собирать грибы, ягоды, хмель. Эти «прогулки» в дни панщины не засчитывались.

Закипела в детском сердечке горячая кровь, и с тех пор кипит все сильнее, призывая кару панам. Это она привела Устима от родных мест к каторге…

Вырос он отчаянным. Не прощал гайдукам никакой неправды, несправедливости.

Барин обратил на него внимание и приказал забрать в свои палаты.

– Дождались помощи, – сокрушенно вздохнула мать.

Она смахивала слезу концом платка. Устимке жаль было маму, и жалость эта немного заглушала гнетущий душу страх. Завтра нужно переходить в панский дом. Что его там заставят делать? Гусей пасти? Свиней? Или бегать, куда пошлют? Ему казалось, что нет большей муки на свете, чем идти в панский дом. Но изо всех сил мальчик старался не показывать, что ему страшно.

Ужинали молча и спать разошлись, не промолвив ни слова. Устимко лежал под дырявым рядном, смотрел в потолок остановившимися глазами, и в голове его роились недетские мысли. И почему он не птица? Взмахнул бы крыльями и улетел к самому морю, где, как говорят чумаки, люди почти вольно живут. Нет, он все равно убежит туда. Подрастет только еще немного, пристанет к чумакам и – поминай как звали. Там уж его никакая пани не найдет…

Всю ночь мать не смыкала глаз. И как только за лесом проступила бледная полоска зари, она встала и подошла к сыну. На загорелом, обветренном лице Устимка блуждала улыбка: ему снилось, что он идет с чумаками в вольные края. Мать осторожно погладила русые вихры.

– Сыну мий, – глотая слезы, шептала она, – едына дытыно ты моя, едына надия ты моя…

Устимко не слышит ее. Только смуглые щеки его чуть подрагивают от падающих на них горячих материнских слез.

– Вставай, сынку, до пана пора…

Слово «пан» проникает в сознание Устимка даже сквозь пелену сна. Он резко приподнимается, испуганно смотрит по сторонам: где пан? Но, увидев, что возле него сидит только мать, опять падает на подушку, шепчет:

– То вы, мамо…

Мать испуганно тормошит его, торопливо одевает и, взяв за руку, ведет на панский двор…

Пан определил Устима в челядь, даже взял с собой в Варшаву. Но и там Устим оставался непримиримым к несправедливости. За непослушание и бунтарство его не раз запирали на псарне, где ночевал со свирепыми борзыми. Страшно было, но он не каялся. Когда кого-нибудь били на конюшне, бросался на гайдуков, бил их чем попало, кусал им руки до тех пор, пока его самого не привязывали к скамье и не лупили солеными розгами. Устим не стонал, а кричал, что пустит барину красного петуха, вырежет всех барчат и гайдуков. В его душе рос и креп дух непокорности. Истории о гайдамаках Устим слышал у костра, гоняя лошадей в ночное. Ему часто снилось то, о чем велись разговоры: мчится он на лихом коне. За ним громом раскатывается гул копыт гайдамацких коней. Подлетает он к панскому дому и зажигает его со всех сторон…

Барин так и не сумел смирить волю и упрямство своего крепостного…

Перед глазами и в памяти узника возникла церковь на площади у самой корчмы. Поблескивают золотом кресты на солнце. В этот солнечный день венчали в церкви Устима с Марией Щербой, самой красивой девушкой в их селе – Головчинцах. Барин долго не хотел отдавать за него Марию, но, побаиваясь бунта Устима, смиловистился, разрешил…

Устим вспоминает, как он лежал больной, в горячке и перед ним появился какой-то ангелочек – вот как рисуют херувимов в церкви: волосики кудрявые, как чесаный лен, а глаза синие, синие, и ласковые, что звездочки на небе. Уже когда он выздоровел, то узнал, что это была Маринка, дочь лесника. Как они сдружились потом, как они играли, и сколько было пролито слез, когда Устима забрали в панские хоромы.

Но он не расстался с Маринкой. Он часто виделся с ней в хате своего деда. Все чинимые препятствия для их встреч только раздували пламя детской любви.

И вот приказ пана: «Собирайся, завтра едем за границу!»

Встретились они с Маринкой под ветвистой калиной. Упала Маринка Устиму на грудь и зарыдала:

– Забудешь ты меня, Устимка, забудешь, – вырывались у нее через всхлипывания слова, – ой, как мне без тебя быть? Там паненки… там крали… Ой, забудешь… меня… Ой, смерть моя!

Он ласкал и целовал ее, грел ей горячим дыханием похолодевшие руки, прижимал их к груди и клялся всем, чем только мог, что не забудет ее…

– Где мне забыть тебя, зорька моя, квиточка ясная? Одна ты у меня в сердце: приросла к нему на веки веков, – отвечал ей Устим…

Через два года вернулся Устим в родное село и сразу бросился к деду. Дед сидел на завалинке. Устим бросился к нему.

– Дедуню, родненький мой! Живы, здоровы? – воскликнул он радостно и стал обнимать деда.

– Слава богу, живы! – произнес дрогнувшим голосом дед. – Вот и тебя дождались. Знал, что придешь, деда не забудешь… И Маринка два раза уже забегала…

– Где же она? – вздрогнул Устим.

– Придет, не бойся… Она извелась, бедняжка…

В это время заскрипела дверь. Дед насторожился.

– Кто там? – спросил он после небольшой паузы.

– Я, – ответил кто-то до того тихо, что трудно было расслышать, но у Устима от этого шепота вздрогнуло сердце и загорелась душа, наполнилась опьяняющей радостью.

На пороге появилась тонкая и легкая фигура молодой девушки. В трепетном полумраке она казалась колеблющимся видением.

– Маринко! Ты ли это? – стремительно бросился к ней Устим и схватил ее за руки.

– Я, Устимка, я… – отозвалась дрожащая от радости девушка. Глаза ее горели восторгом, она улыбалась и задыхалась от счастья, слезинки радости струились по ее щекам.

– Не забыла?

– Нет, не забыла! – вырвалось у нее из груди. – А ты?..

– Я? – вскрикнул Устим. – Пропадал, умирал… и если стою здесь, то это лишь мысль о тебе, моей зорьке, держала меня на ногах… Теперь уж ни меня от тебя, ни тебя от меня никто не оторвет и не отнимет. Не дозволит пан, – украду тебя, и вместе с тобой хоть в ад!..

И он сильными руками обвил хрупкий стан девушки и прижал ее к своему сердцу…

Устим вырос стройным и красивым парнем. Краса его перешла от матери. Кто было не посмотрит на нее, только ахнет и обомлеет.

Ох и полюбил Устим свою Марию! За нее готов был любую кару принять. Гордился ею! Еще до свадьбы идет, бывало, Мария в церковь, все засматривались на нее. В церкви парни глаз от нее отвести не могут, а она, словно каменная, только на Устима смотрит влюбленными глазами. А вечером на лугу под калиной все шепчет ему, как весь день ждала этой минуты, как сердце тосковало по нем.

Справили свадьбу, и барин в этот же день погнал Устима в ночное. Гайдукам же приказал привести Марию в имение. Плачет Мария. В свадебном наряде об землю бьется, в отчаянии зовет Устима. А он, словно сердцем беду почуял, примчался на коне с поля, когда Марию уже к барину в покои тащили. Устим разметал панских слуг, ворвался в барские покои и чуть не задушил барина, схватив его за горло. Но Мария бросилась на грудь мужу, удержала его. Словно пьяный, увел он жену с господского двора и велел бежать к тетке в другое село.

Мария убежала, а Устима связали и бросили в глубокий господский погреб. Но он сумел пробить отдушину и убежать. Поймали его на пятый день, связали и жестоко избили. Секли розгами по спине, периодически посыпая ее солью. Барин стоял сбоку, посасывая фарфоровую трубку и сам считал удары. Шестьдесят розг отмерили, а Устим не покаялся…

Жили они с Маринкой дружно и счастливо, в любви. Маринка погрузилась всей душой в домашние хлопоты. Работая то в саду, то в огороде, то в хате, она радостно пела, как хлопотливая птичка. Вскоре явилось в хате еще одно существо, наполнившее ее новым счастьем. Это был их первенец – сын Иван, названный в честь отца Устима. Через два года появился у него братец, Остап. Марина обожала деток. Устим тоже отдавался радостям семьи. Он гордился своими прелестными сынами, любил их, особенно старшего…

Возвращаясь в свой счастливый уголок после рабочего дня, он брал его к себе на колени, подбрасывал, ласкал его.

– Посмотри, Устим, какой он красивый, белый и румяный – настоящий казак! – говорила Маринка, прижимаясь к мужу и с любовью глядя ему в глаза.

– Казак! – с горечью ответил Кармелюк, нахмурившись.

– Ты скажешь «нет»?

Женщина весело щебетала, совершенно не осознавая, какое впечатление производят ее слова на мужа.

– Я вырастила ему такого гиганта, а он еще…

– Ты вырастила его не для меня, а для пана, – резко перебил ее Кармелюк.

При этих словах Марьинка побледнела и, обхватив ребенка руками, прошептала белыми губами:

– Да пребудет с тобой бог, Устим, что ты говоришь, что накликаешь? Пан милостивый… Он не откажет нам в своей милости.

Кармелюк молча спустил сына с колен, отвернулся от колыбели и погрузился в унылую тишину. Маринка молчала, забилась в угол и с трепетом ждала, разойдутся ли складки на лице мужа, не позовет ли он ее к себе.

Такие неожиданные перемены в настроении Кармелюка случались довольно часто. Марина не знала, что делать в такие моменты. Она не понимала, о чем думает ее муж, чего он хочет? А Кармелюк о многом думал и о многое хотел, но некому было сказать ему о своих мыслях, и он молча носил их в голове.

В отношении несправедливости и притеснений Устим оставался непримиримым, за что часто страдал. Барин уже не знал, как от него избавиться. И вот наступила война. Французы со своим царем Наполеоном двинулись на Россию. Это был удобный случай отправить бунтаря в солдаты. Подпоили Устима господские прихвостни, а когда он совсем захмелел, затеяли с ним драку в корчме, связали, заковали ноги и руки в железные кандалы. Все сочувствовали семье Устима. Женщины громко плакали, мужчины печально качали головами, боязливо оглядываясь. Все чувствовали, что горе, поразившее эту семью, – их общее горе. Устим молчал, сидел молча, не произнеся ни слова. Только руки его сжимали до боли железо кандалов да грудь высоко поднималась. Глаза из-под нависших бровей смотрели так мрачно, так ужасно, что невольная дрожь пробирала всякого при взгляде на них.

Марии дли знать, но, когда она туда прибежала, Устима уже увезли в имение, где были полицейские и солдаты. Утром Устима погнали из села, привязав его к телеге. Приказали Марии дать арестованному чистую сорочку и сухарей на дорогу. Погнали Устима в Каменец сдавать в солдаты на двадцать пять лет. Так велел барин, хоть и не имел права. По закону брали в солдаты из тех семей, где было несколько сыновей, а он был единственным у старой, больной матери, которая уже и доски себе на гроб сушила. Да и двое детей на руках жены. Таких не должно брать. Да кто ж послушает? Все знали, за что такое наказание Устиму.

С отчаянием теряющего все в жизни человека бросилась Маринка в панские покои. Она прибежала к барину, в ноги кинулась, заголосила, ловила его руки и молила, заклинала его богом не разрывать семью. А тот трубкой попыхивает.

– Разве я виноват, что он у тебя муж такой статный да красивый. Другого такого у меня нет. А в уланы недоростков не берут.

– Ой, барин, родненький! Ой, смилуйтесь! – голосила Мария.

Пан сплюнул желтую от табака слюну, махнул рукой.

– Поздно. Почему не думала, когда после свадьбы тебя в покои звали? Зачем вопль подняла на свою голову? Эй, заберите ее!..

В хате Кармелюка беда оставила тяжелый, неизгладимый след. Весенний луч солнца не оживлял покосившейся на бок хаты и пустого двора. Осиротелые, видя только тяжкие слезы матери, сыны Устима росли молчаливыми, печальными, бледными, как грибки в подвалах. Марина осунулась и постарела. Горе, которое несла она, цепко держало ее неослабно в своих объятиях… Она с ним жила, с ним ходила, с ним же и спала…

Кармелюку было двадцать пять лет. Ровно столько же предстояло служить в армии. Привезли его в Каменец-Подольск и зачислили в 4-й уланский полк. Командир полка осматривал рекрутов, как барышник лошадей. Рослый, плечистый Устим стоял правофланговым, и командир полка начал с него. Остановился шагах в двух от Устима, окинул его взглядом с ног до головы. Довольно задвигал нафабренными усами: стать Устима явно пришлась ему по нраву.

– Фамилия?

– Кармелюк, ваше превосходительство! – четко ответил Устим…

После командира полка принимал рекрутов командир рекрутской роты. Но то все были невинные шутки по сравнению с той «чисткой зубов», которую устроил им фельдфебель. Он сам закончил «палочную академию» в кантонистском батальоне и всех воспитывал в этом духе. Выстроив роту, он прохаживался перед «фрунтом» и, точно споткнувшись возле Устима, орет, угощая его зуботычиной:

– Ты как смотришь, протоканалья! Выше голову, образина ты эдакая! И веселее! Веселее смотри! Что-о?! Ты еще хмуриться вздумал? Да я тебя, мерзавца, научу, как на начальство смотреть! – Фельдфебель бьет по зубам так, что губу рассекает до крови. Устим сплевывает кровь, но фельдфебель еще сильнее бьет. – Замри, подлец! В строю плевать не положено! Прохоров!

– Слушаюсь! – вытягиваясь в струнку, бойко отвечает старый служака.

– Покажи этому протоканалье, как на начальство надо по уставу смотреть!

Прохоров проворно вылетает из строя и, тараща глаза, «пожирает» ими фельдфебеля. Фельдфебель остается доволен, приказывает Устиму:

– Повтори, мерзавец!

Устим довольно точно копирует Прохорова. Но от фельдфебеля не укрывается презрительная улыбка, мелькнувшая в уголках губ Устима. Он со всего маха бьет его по уху и грозно обещает:

– Я тебя, подлеца, научу уму-разуму! Ты у меня будешь знать, как на начальство смотреть!

Когда фельдфебель, «почистив» всем рекрутам зубы, отпустил роту в казарму, старые солдаты кинулись искать земляков. К Устиму подошел маленький солдатик и, всплеснув по-бабьи руками, радостно воскликнул:

– Матинко ридна! Устим!

Кармелюк смотрел на маленькое, украшенное синяками лицо солдатика и не мог вспомнить, где он его видел. Что-то было в этом измученном, побитом лице и знакомое, и чужое.

– Люди добрые! Глядить-ко, земляка не признает!

– Данило! – воскликнул Устим, узнав, наконец, кто стоит перед ним. – Ну, изменился ты…

– Через три рокы тебе тоже и маты ридна не узнае, – ответил Данило.

Данило Хрон был родом из села Овсяников, которое стояло недалеко от родного села Кармелюка Головчинцев. Он уже четвертый год тянул солдатскую лямку. Пытался было удрать, его поймали и прогнали сквозь строй в пятьсот человек. Он увидел, что шпицрутены не так уж страшны, как о них говорили старые служаки, и начал подумывать о новом побеге. Обо всем этом в первый же вечер Данило рассказал Кармелюку. Он хвастался и врал неудержимо. Все унтеры, в том числе и фельдфебель, его друзья. И вообще он тут живет, как вареник в масле, только и того, что по дому тоска гложет. Там ведь он оставил любовь свою. Она поклялась, что будет ждать его до окончания срока службы, да ему-то еще двадцать два года маршировать. За это время можно сто раз умереть.

Устим слушал Данилу, а перед глазами проплывала своя жизнь. Как было трудно ему! Как тягостно под властью пани Розалии! Думалось, ничего на свете нет хуже! А вот надели на него новое ярмо, и оно оказалось во сто раз хуже того, в котором он ходил.

И началась муштра. Не так вытянул носок, печатая церемониальный шаг, – по уху! Споткнулся, несясь в атаку на чучела, – на гауптвахту. Вздумал что-то возразить – под розги. А командир полка имеет право отпустить солдату восемьсот розог, что было для многих почти смертельной дозой. И выходит: как ни старайся – все равно и зуботычин нахватаешь, и на гауптвахте посидишь, и розог – а то и шпицрутенов! – отведаешь, ибо тот, как гласил неписаный закон, не солдат, «то не испытал на своей шкуре всю эту «науку». Бить и учить, учить и бить – было одно и то же. В ход пускались не только кулаки, но и ножны, и барабанные палки – все, что попадалось под руку. Старые солдаты говорили:

– Вот что значит, братец, настоящая служба: бьют и плакать не дают. Пан тебя порет, так кричи и ругайся, сколько твоей душе угодно, а здесь – молчок. А ежели хоть пикнешь – еще подсыпят. Не зря ведь говорят, что черти в аду не телячьи, а солдатские шкуры на барабаны натягивают. Вот шкуры-то наши начальство и отделывает, чтобы угодить чертям…

Попав в солдаты, Устим впервые в жизни взял в руки ружье. Оно на первых порах было причиной многих его бед: не так вычистил, не так смазал, не так на плечо взял, не так к ноге поставил… Он старательно изучал ружье, ибо знал: как бы судьба его ни сложилась – а он многое передумал за это время, – с оружием ему не придется расставаться, видимо, всю жизнь…

Но не сделали из Устима солдата. Сбежал он вместе с Данилом…

В начале мая по селу Головчинцам поползли слухи: в лесу появились гайдамаки. А недели через две к пани Розалии примчался перепуганный арендатор корчмы Хаим Лейбович.

– Ясновельможная пани, что я вам скажу!.. Что я вам скажу!..

– Цо? Цо стало?

– У меня Кармелюк с гайдамаками был.

– Цо-о?! – испуганно протянула пани Розалия. – Не плець глупства!

– Был! Ой, побей меня бог, был. Я уже лег спать, как слышу – стучат. Я думал, какой-то проезжий пан. Иду открывать. Отворил дверь и попал им прямо на пики! Ай, как я только остался жив…

Хаим рассказал, как гайдамаки, забрав у него деньги (всего семнадцать рублей), выпили, закусили и приказали: передай, мол, пани Розалии, пусть ждет в гости.

– Чтоб я так был жив! – закончил Хаим свой рассказ. – Я бы не осмелился вам, ясновельможная пани, нести эти слова, но они грозились, что голову снимут, если не передам…

Долго пани Розалия, забыв про шляхетскую спесь, расспрашивала Хаима о гайдамаках, но он ничего нового сказать не мог.

Пан Пигловский помчался за командой солдат в Литин. В панике пани Розалия забыла наказать мужу, чтобы он вернулся в тот же день. Вспомнив об этом, она пришла в ужас от мысли, что он может запить, и ей всю ночь придется быть в доме одной. Она с ума сойдет! На хлопов положиться нельзя. Они не только не защитят ее, а еще и Кармелюку помогут. Враги! Одни лютые враги окружают ее.

Пани Розалия весь день нетерпеливо поглядывала на дорогу, но супруг не появлялся. Дворовые о чем-то таинственно шептались, по селу, как доносили шпики, из хаты в хату передавались все новые подробности о ночных гостях. Многие не вышли на работу, хотя был день панщины. Случись такое в другое время, пани Розалия давно бы выпорола их, а сейчас боялась и заикнуться об этом. Приказала только эконому записать имена всех ослушников, решив расправиться с ними, как только вернется муж с солдатами…

В Головчинцах и окрестных селах из уст в уста передавали новость: в селе Дубовом гайдамаки напали на богача Федора Шевчука. Избили хозяина, забрали деньги и скрылись. Никто того точно не знал, но начали поговаривать, что это Кармелюк со своими хлопцами, и теперь-то он исполнит обещание навестить пани Розалию. Да и другим панам, говорили мужики, несдобровать.

У него не только добро взяли, но и выпороли так, что он не может и сесть. Пластом на брюхе лежит. И это бы еще ничего. Чужая беда не своя. Но гайдамаки расспрашивали Шевчука об Иване Сале. Много ли у него денег? Где прячет их?

А жил этот Иван Сало на хуторе, недалеко от села Дубового. Он зажал в кулак все село: не было в Дубовом семьи, которая бы не числилась в его должниках. Взаймы давал он щедро, но проценты драл бешеные. Сам он давно не ходил за плугом, не махал цепом. Все это делали батраки. Он арендовал мельницу, корчму, в его руках был весь извоз. За что мужик ни хватится – смолоть ли, купить ли соли, – нужно было перед Иваном Салом шапку ломать. Жадный, жестокий и страшно мстительный, он беспощадно расправлялся с теми, кто хоть как-то мешал ему. И Данило Хрон угодил в солдаты только за то, что не смог вернуть долг ему. Данилу отдали в солдаты, а тот, кто должен был идти, уплатил за него долг Салу. Данило поклялся отомстить и за себя, и за других.

Раньше, бывало, не успеет Иван Сало перекреститься и лечь, как тотчас уснет. А там уж и третьи петухи поют. Пора вставать. После же того, как Федора Шевчука разгромили гайдамаки, ночи стали тянуться бесконечно. Ворочается Иван с боку на бок да все прислушивается: не ходит ли кто по двору, не ломает ли замки на амбарах, не выводит ли лошадей из конюшни? Петухи точно заснули: давно бы пора уже второй раз кричать. А может, им уже и шеи посворачивали? Нет, подают голос, слава тебе господи. Теперь, считай, что и эта ночь прошла. Э-э… Кто ж это у двери завозился? Или ему опять послышалось? Нет, стучат! Спаси и помилуй, господи, раба твоего…

Иван слышит: кто-то грохает в дверь и кричит:

– Антон, отвори!

Неужели с пасынком сговорились? Пригрел гадюку на груди! Дверь трещит от ударов, женщины с криком мечутся в одних рубахах по дому. Надо открывать, а то вон грозятся, что еще хуже будет. Надеяться, что кто-то услышит да придет на помощь, бесполезно: до деревни больше версты. И время такое, что спят все как убитые.

– Горпино! – кричит Иван сестре, которая живет у него тоже на положении батрачки. – Иды видкрый! Явдохо, запалы свичку!

Горпина, перекрестившись, идет открывать дверь. Она так боится своего грозного брата, что никакой страх перед гайдамаками не в силах заставить ослушаться его. Три вооруженных человека врываются в дом и вяжут всех. Во дворе, судя по гомону и топоту, мечутся еще человек десять.

– Давно мы уже на тэбэ важылы! – говорят пришедшие, скручивая Ивану Салу руки. – Виддавай, падлюка, награбовани гроши!

Но деньги Ивану дороже жизни. Как ему ни грозили, он твердил одно: нет. Тогда Кармелюк – а пришел действительно он – приказал поджечь каморы, конюшню, коровник, овчарню, ток, стога сена и соломы. Все награбленное добро по ветру пустить, чтобы другим не повадно было. Все бумаги, все книги долговые тоже в огонь! Пусть-ка попробует теперь доказать Иван Сало, кто и сколько ему должен!

Взвился огонь над хутором, и в Дубовом ударили в колокола. Пора уходить.

Гудят набатные колокола. Люди выбегают из хат, но, увидев, что горит хутор ненавистного Ивана Сала, только рукой машут: туда его добру и дорога!..

У Марии все время тревожно было на душе. Она и верила тому, что Устим, как шла молва, сжег хутор Ивана Сала, и не верила. И вдруг прибегает как-то Иванко и шепчет:

– Мамо, пастухи нашого батька в лиси бачылы…

Новость, принесенная пастухами, быстро облетела село. Пани Розалия принялась допрашивать их. Грозилась до смерти запороть розгами, если не скажут правду, но, однако, никого не тронула.

– Эге, – заговорили мужики, – поджала хвост, ведьма! Боится, значит, чтобы и ей не было того, что Ивану Сало…

Как только стемнело, из головчинского леса вышла ватага вооруженных людей и, растянувшись цепочкой, направилась к панскому дому.

В первую очередь решили уничтожить винокурню. Сбили замки, внесли в помещение все дрова, что нашлись рядом, и подпалили со всех четырех углов.

За винокурней вспыхнули амбары, скирды на току.

Пани Розалия, как увидела в отсветах зарева пожара гайдамаков с ружьями, пиками и косами, так и грохнулась в обморок. Ее отлили водой, как это делала она, когда кто-нибудь терял сознание под розгами, усадили в кресло.

В доме не горит ни одна свеча, но от зарева пожара светло как днем. У пани Розалии от страха перехватывает дыхание. Что они хотят делать с нею? Бросить в огонь? Но она отдаст все деньги и ценности, только бы они даровали ей жизнь. Что ж они так долго молчат? Вот входит еще один. В шляхетской чемерке, в сивой шапке, с двумя пистолетами за широким красным поясом. Йезус-Мария! Кармелюк!..

Взявшись за рукоятку пистолета, Кармелюк долго, в упор, с ненавистью смотрит на нее. Все гайдамаки его замерли, готовые, как видит она, по первому же его велению схватить ее. У пани Розалии леденеет сердце и отнимается язык. Все. Погибла, погибла она. Будь проклят тот день, когда ей пришло в голову отдать этого Кармелюка в солдаты!

– Что, ясновельможная пани, не узнаете? – с иронической, ничего доброго не обещающей улыбкой спрашивает Кармелюк. – Думала, не доведется встретиться? Что ж молчите? Хлопцы! Несите розги, что пани приготовила для ваших спин.

Пани Розалия, увидев, что два гайдамака кинулись выполнять приказание Кармелюка, упала перед ним на колени.

– Молите бога, что у меня не поднимается рука бить женщину. И запомните, – продолжал Кармелюк, – хоть пальцем тронете кого, тогда пеняйте на себя!

Нагрузив панским добром панские же возы, загон Кармелюка спокойно выехал из Головчинцев и скрылся в лесу…

Исправник читал письмо пана Пигловского и глазам своим не верил. Такого разбоя не было со времен Колиивщины. И, значит, теперь точно установлено: атаманом у этих гультяев – беглый рекрут Устим Кармелюк.

Допрос мужиков ничего не дал, ибо все отвечали одно: подожгли, нагрузили возы и уехали. Устим Кармелюк, верно, был. С ним еще Данило Хрон. А остальные все чужие. Из головчинских никто в этом нападении замечен не был. Куда скрылись? В лес. Это, дескать, все видели. А куда дальше, то, как же знать: за ними следом никто не шел.

– Скрываете преступников, мерзавцы! – кричал исправник, собрав мужиков возле церкви. – Ну, я докопаюсь! Я вас всех, подлецов, в Сибирь укатаю!

Исправник уповал на то, что морозы выгонят Кармелюка из леса и его легче будет поймать…

В трубе тоскливо воет вьюга. Сугроб снега поднялся уже до маленького окошка. В хате холодно: дров нет, а зима лютая, снежная. Только на печи и можно согреться. Да и то с вечера. К утру и там замерзаешь. Иванко простыл и так кашляет, что страшно слушать.

После того как Кармелюк сжег все панское добро, Мария ждала: вот-вот постучит в окно. Ночи не спала. Но Устим не появлялся. А когда увидела, как его разыскивают, как следят за ее хатой, и ждать перестала. Успокаивала себя: да и что из того, что он придет? Только душу растравит. А сердце болело, тревожно билось от каждого стука в оледенелое окно.

Иванко заворочался под дырявым рядном, надрывно закашлялся, проснулся. Мария нагнулась к нему.

– Що, сынок, холодно?

– Холодно…

Мария погасила каганец, улеглась возле сына, прижала его иззябшее тельце к себе и не заметила, как уснула. Разбудил ее настойчивый стук в дверь.

– Хто там?

– Я!

– Устим! – испуганно и радостно вскрикивает Мария.

– Видкрывай!

– Видкрываю… – шепчет Мария, шаря непослушными руками по двери.

Наконец она открывает. Из облака снежной пыли, хлынувшей в сени, появляется Устим. Он порывисто обнимает жену, осыпая ее снегом, говорит: – Дай ключ вид сарая, Коня поставлю. Мария достает каганец с печи, ставит на стол, но зажигать боится. Ей кажется, что пани Розалия сейчас же увидит свет и догадается, кто пришел. Поднимет всю дворню, и тогда бог знает что будет. Лучше в темноте посидеть. Но Устим возвращается и приказывает зажечь свет. В голосе его, во всех движениях столько уверенности, что Мария тоже невольно начинает успокаиваться. Она помогает мужу раздеться. Как он изменился! Глаза глубоко запали, меж густых бровей залегла суровая складка. И в улыбке появилось что-то такое, чего раньше не было: лучатся одни глаза, а обветренные губы даже не вздрагивают. Или это так кажется потому, что уголки губ закрыты усами?

– Дети на печи? – спрашивает Устим, потирая окоченевшие руки.

– Там.

Устим берет каганец, становится на лежанку и долго смотрит на сынов. Говорит, возвращаясь к столу:

– Выросли.

– Выросли, – засияв радостной улыбкой, вторит Мария. – Може, разбудыты?

– Хай сплят. А люди що говорять?

Мария вздохнула.

– Всього не перескажешь…

– Ну добре! Завтра поговорымо. Я тры ночи не спав. Без мене никому не открывай, – приказал Устим, пряча пистолет под подушку. – Чуешь?

Мария кивнула. Она хотела спросить, надолго ли он приехал, но почему-то не решилась. Если его никто не заметил, когда он пробирался ко двору, то следы его уже заметены, и он спокойно сможет хоть непогоду прожить дома…

Кто и как выведал, что Кармелюк приехал в село, неизвестно, но не успела пани Розалия проснуться, как ей об этом донесли. Она кинулась к мужу.

– Збери хлопов! Звяжи его!

– Любочка моя! – испуганно замахал руками пан Пигловский. – Не цепляй ты его, то и он нас не зацепит.

– Как – не цепляй?! – изумилась пани Розалия. – Он нас разграбил, он меня опозорил, а ты боишься его пальцем тронуть? О Йезус-Мария!

На этот раз истерика пани Розалии не подействовала на супруга. Его страх перед Кармелюком был сильнее страха перед женой. Пан Пигловский не хотел подставлять свою голову под пулю Кармелюка. Он хорошо знал, что дворовые ему не помощники: они хотя и пойдут к хате Кармелюка под страхом наказания, но разбегутся от первого же выстрела, как зайцы. Вдвоем с экономом они ничего Кармелюку не сделают, а значит, придется позорно отступить. Так лучше уж не трогать его. Рано или поздно его все равно схватят власти и загонят в Сибирь, откуда он уже никогда не вернется.