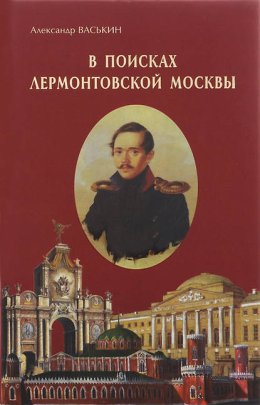

Читать онлайн В поисках лермонтовской Москвы. К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова бесплатно

© Васькин А.А., 2014

От издательства

Двести лет прошло с того знаменательного дня, когда в Москве, в доме у Красных ворот, появился на свет Михаил Юрьевич Лермонтов, чье творчество стало неотъемлемой частью мировой художественной культуры. Многие поколения людей и у нас в стране, и за рубежом выросли на его произведениях. Неслучайно наиболее известные стихотворные строки Лермонтова давно уже стали хрестоматийными: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром», «Белеет парус одинокий», «И скучно, и грустно, и некому руку подать», «Люблю отчизну я, но странною любовью!», «Погиб поэт! – невольник чести»… И, конечно, «Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ», не потерявшее актуальности и сегодня.

Искренне любивший Россию, Лермонтов, по словам Николая Добролюбова, «умевши рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе». «Доказательством, – подчеркивал литературный критик, – служит его удивительное стихотворение «Родина», в котором он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно».

А какое неоспоримое влияние оказало стихотворение «Бородино» на современников и их потомков! Именно это произведение назвал Лев Толстой «зерном» своего романа-эпопеи «Война и мир». А Виссарион Белинский увидел в «Бородине» «жалобу на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел».

А скольких художников, композиторов, режиссеров вдохновили произведения Лермонтова на создание новых картин, опер, спектаклей и кинофильмов! Вот почему изучение творческого наследия Лермонтова, равно как и исследование его биографии, с годами приобрело столь колоссальное распространение. В этой связи особый интерес вызывает такой важный вопрос, как роль и место Москвы в жизни и творчестве поэта. Ведь именно в родном городе им были сочинены первые стихотворные строки, здесь получило развитие его уникальное дарование, со всей силой и мощью проявился литературный талант, а многие замыслы обрели реальное воплощение.

Новая книга Александра Васькина, известного писателя, исследователя московской старины, дает ответы на многие волнующие вопросы, раскрывая с неожиданной стороны факты и события из жизни великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Предисловие

«Москва – моя родина»

Богата литературными талантами наша древняя московская земля. От одного лишь перечисления имен ее выдающихся уроженцев дух захватывает: Пушкин, Достоевский, Сумароков, Грибоедов, Вяземский, Крылов, Островский и, конечно, Лермонтов…

Жизнь и творчество Лермонтова занимают свое, особое место в истории Москвы. «Москва – моя родина, и такою будет для меня всегда: там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив» – признавался поэт.[1]

Порою кажется, что в этих словах выражена квинтэссенция отношения Лермонтова к Москве. Оно и понятно – в 1814 году его родители прожили на съемной московской квартире менее полугода, в этот короткий московский период, в ночь со 2 на 3 октября и родился ровно двести лет назад будущий поэт. Затем его увезли в Тарханы. В Москве он побывал после этого лишь в 1819 году, пяти лет от роду. Но как ярко запомнились маленькому мальчику эти несколько дней, проведенные в родном для него городе!

А в следующий раз Лермонтов приехал в Москву лишь через восемь лет, в 1827 году, получать образование. С 1829 по 1832 годы жизнь его проходила в доме на Малой Молчановке, словно меж двух огней – бабушки и отца: «Я здесь, как добыча, раздираемая двумя победителями, и каждый хочет обладать ею». С бабушкой он жил, отец же появлялся лишь иногда, приезжал за деньгами, которые теща выдавала ему по заемным письмам. Елизавета Алексеевна Арсеньева словно откупалась от зятя, чтобы тот, не дай Бог, не сманил любимого Мишеньку. А в завещании (на всякий случай!) так и написала: «Если отец внука моего истребовает, то я все ныне завещаемое мной имущество представляю по смерти моей уже не ему, внуку моему, но в род мой Столыпиных».[2][3]

Бабушка платила и за учебу внука в Благородном пансионе, что когда-то стоял на углу Тверской и Газетного переулка. Здесь Лермонтов стал впервые «марать стихи», как он сам выразился. Там же в 1830 году он увидел Николая I, неожиданно нагрянувшего с проверкой. Появился царь на перемене, и лишь один из воспитанников узнал в нем государя. Шалуны чуть не сбили императора с ног. Император был настолько поражен вольной пансионской атмосферой, что немедля повелел превратить пансион в гимназию, да еще и с военным уклоном. Но Лермонтову не суждено было испытать на себе монаршие нововведения: в апреле 1830 года он «уволился» из пансиона, получив в награду свидетельство об «отличном прилежании и похвальном поведении».

М.Ю. Лермонтов. Худ. А.И. Клюндер. 1838 г.

Он задумал поступить в Московский университет. Но долго там не задержался. Ему было скучно на лекциях. Начитавшись книг, купленных у московских книготорговцев, Лермонтов почти не появлялся в «храме науки» на Моховой. А изумленным профессорам отвечал: «То, что я знаю, вы еще не читали, это до вас еще не дошло». В ответ ему было «посоветовано уйти». Даже не сдав экзамены за второй курс, он решил перевестись в Петербургский университет.[4]

Уход из Московского университета был его ошибкой, быть может, повлиявшей на всю последующую жизнь. Он почему-то решил, что в Петербурге ему будет интереснее. Но, уехав из Москвы в столицу, он поступил не в тамошний университет, а в школу юнкеров. Школа стала непреодолимой преградой между ним и «милой Москвой».

Ах, если бы Лермонтов остался в Москве, он непременно познакомился бы с Пушкиным! Это могло бы произойти в сентябре 1832 года, когда «солнце русской поэзии» сошло на грешную московскую землю, чтобы послушать лекцию в университете на Моховой. Но Лермонтова здесь уже и след простыл, а вот студент Иван Гончаров был!

Получается, что Лермонтов приезжал в Москву, чтобы родиться, учиться и жениться. Третьего он не успел сделать, хотя гадалка наворожила его бабке, будто он женится дважды.

Рядом с его домом на Молчановке жили Лопухины, у которых он часто бывал. Самая младшая из сестер – шестнадцатилетняя Варенька – полюбилась Мишелю. И не без взаимности. Жаль, что не сложилось. Помешал опять же его отъезд в Петербург. А Варваре Лопухиной впоследствии он посвятил стихотворение «Я к вам пишу». (В 1960-х годах особняк Лопухиных был сметен с лица земли Новым Арбатом. И вот что интересно: одним из последних его посетителей был тоже поэт, и тоже Михаил, но Светлов. Блуждая по закоулкам приговоренного старого Арбата, он не мог не зайти сюда в последний раз взглянуть на дом, помнящий Лермонтова.)

Тоскуя на берегах Невы по любимому городу, в 1834 году Лермонтов пишет «Панораму Москвы». С колокольни Ивана Великого он смотрит на город, благословенный образ которого стал для него родным. На севере он замечает Петровский замок, а справа от него – чернеющую Марьину рощу. Видит он и Садовое кольцо – скопление пыльной зелени «бульваров, устроенных на древнем городском валу». А вот и Большой Петровский театр, «произведение новейшего искусства», отстроенное в 1825 году и сгоревшее через три десятка лет. Он здесь не раз бывал!

Брошенный на юг взгляд Лермонтова падает на череду московских монастырей: Симонов, Алексеевский, Донской. Под боком Кремль, Собор Василия Блаженного, «великолепный и угрюмый».

Но более всего поражает поэта «четвероугольная, сизая, фантастическая громада» – Сухарева башня. Обратите внимание, как проявляется здесь дар Лермонтова-художника: ему удается разглядеть и «мшистое чело» башни, ее «мрачную физиономию», «гигантские размеры и решительные формы».

В последующие годы Лермонтов нечасто баловал родную Москву своими посещениями. Но визиты его запомнились москвичам. Так, в 1840 году на Николин день, после шумного и веселого обеда у Погодина на Девичьем поле, он читал Гоголю и другим «Мцыри». Читал «прекрасно», как писали очевидцы.

В последний раз он виделся с Москвой в мае 1841 года, за несколько месяцев до гибели. Эта неделя, что он прожил на квартире в Петровском путевом дворце, вобрала в себя максимум общения с московским обществом. Где он только не побывал: на народном гулянье под Новинским, в салоне Свербеевых на Страстном бульваре, в Благородном собрании, у Анненковых на Манежной… Прощальный приезд в Москву стал для поэта особенным: «Мной овладел демон поэзии. Я заполнил половину книжки, что принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи».[5]

Почти каждый день он виделся с Юрием Самариным. Показывал ему рисунки, запечатлевшие тяжелый бой с «хищниками» у реки Валерик в июле 1840 года. Поэт едва не прослезился, когда рассказывал о «деле с горцами». Самарин посчитал шуткой произнесенные двадцатишестилетним Лермонтовым пророческие слова о своей скорой кончине. Поразил его Михаил Юрьевич и таким признанием: «Хуже всего не то, что некоторые люди страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого». Относилось сказанное к николаевской России. [6]

Лермонтов очень любил Москву, быть может, даже сильнее, чем Пушкин. Ни разу не упрекнул Михаил Юрьевич Первопрестольную в малом внимании к себе, к своему творчеству. К сожалению, время стерло с лица земли дом, где родился великий русский поэт. О том, куда и как исчез дом, мы еще расскажем в книге. Вот ведь какая печальная история (да и дома, где родился Пушкин, тоже нет)!

Но зато есть в Москве дом-музей Лермонтова, есть памятник поэту на одноименной площади. Выходили в прошлые годы и замечательные книги и статьи о московском периоде жизни Лермонтова. Хочется отметить публикации и книги И. Андроникова, В. Баранова, С. Бойко, Д. Евсеева, Б. Земенкова, Т. Ивановой, Ц. Миллер, С. Романюка, П. Сытина и других авторов, внесших неоценимый вклад в исследование жизни Лермонтова в Москве. Так пусть эта книга послужит сохранению памяти о московском периоде жизни Михаила Юрьевича Лермонтова.

Вид Императорского дворца в Кремле до пожара 1812 года

Панорама Кремля. Гравюра Э. Финдена. Начало XIX в.

Пашков дом. Худ. Ж. Делабарт. Конец XVIII в.

Панорама Москвы с берега Москвы-реки. Начало XIX в.

В доме у Красных ворот: «Октября 2-го…»

Люблю священный блеск твоих седин

Из поэмы «Сашка»

Пожар Москвы в 1812 году. Литография К. Мотта по оригиналу Мартине. Середина XIX в.

Дом у Красных ворот в 1920-е годы

Генеральный план столичного города Москвы с назначением сгоревших домов под тушью и ныне существующих под пунктиром. Гравюра из книги: А. Булгаков. «Русские и Наполеон Бонапарте». М., 1813.

Красные ворота (вид Красных ворот и Запасного дворца). Худ. Ф.Я. Алексеев. 1800-е гг.

Юрий Петрович Лермонтов, отец поэта

Мария Михайловна Лермонтова, мать поэта

Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка поэта

В этом храме крестили Лермонтова

Вид Красных ворот. Слева от ворот видна церковь Трех Святителей, справа – Сухарева башня. Худ. Луи Жюль Арну. Конец XVII в.

Памятник М.Ю. Лермонтову в Москве

Именно в Москве в ночь со 2 на 3 октября 1814 года появился на свет великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. И вот что интересно: если место рождения еще одного великого поэта – Пушкина – долгое время служило предметом споров и суждений, то место рождения Лермонтова давно и точно известно. Это дом Толя у Красных ворот.

Кто был этот Федор Николаевич Толь? Генерал-майор в отставке, обер-полицмейстер Москвы в 1785–1790 годах. Обер-полицмейстер – это не просто главный полицмейстер и начальник городской полиции, но еще и чиновник с правами градоначальника. В Москве он отвечал не только за поддержание порядка, но и за торговлю, исполнение вышестоящих предписаний по управлению городской жизнью, соблюдение чистоты на улицах, пожарную охрану и проч. Подчинялся московский обер-полицмейстер генерал-губернатору.

Именно Федор Толь в 1785 году направил Екатерине II отчет о положении дел в Москве, когда императрица пожелала провести ревизию в городе впервые после долгого перерыва. Отчет этот крайне интересен и называется «Ведомость сколько в здешнем городе Москве состоит разного звания людей, положенных и неположенных в подушный оклад и коликое число церквей, монастырей, фабрик, заводов и прочего строения казенного и партикулярного, рек и торгов, здесь бываемых». [7]

Толь в этом отчете посчитал всех – и мужчин, и женщин, и дворян, и мещан, и солдат, и извозчиков, и даже «бегающих на пожар обывателей», коих оказалось более семи тысяч. А всего в Москве проживало почти 222 тысячи человек. Екатерина II тогда получила полнейшее представление о наличии в Москве церквей и аптек, харчевен и цирюлен, кузниц и мельниц, а еще узнала, что «рек здесь две: первая – Москва-река, по которой приходит на барках из разных городов по реке Оке разный хлеб, и снизу по Волге – лес и камень, а сверху по оной Москве-реке из разных селений пригоняют в плотах строевой и дровяной лес; вторая – Яуза, да три речки Неглинная, Синичка и Хапиловская. По оным четырем никакого судового хода по малости их не имеется, а есть по некоторым мельницы. Течением же пали Яуза и Неглинная в Москву-реку, а Синичка и Хапиловская в Яузу».

А благодаря другому письму, написанному Толем одному из своих адресатов 29 октября 1812 го- да, мы можем судить о том, что творилось в доме у Красных ворот за два года до рождения Лермонтова: «В доме у меня все разграблено; трое стенные часы, картины, портреты, мебель, книги и планы мои все растощены, ваш и мой портрет тоже унесены <…> В доме почти все стеклы разбиты, по причине что французы подорвали порохом весь артиллерийский полевой двор, который близко к моему дому был… Правда сказать, что французы не столко нас разграбили, как наши русские, крестьяне подмосковние, приехавши в Москву, господски люди и протчей сволочь, все пьянстве разграбили нас – оставшихся домы в Москве от пожара; в деревнях, лежавшихся круг в Москве набиты разграбленными вещами и мебельми. Ужасно жить теперь в Москве…» [8]

Подробности, сообщаемые Толем в письме, отражают те печальные реалии, в которых оказалась златоглавая Москва после пожара и французского нашествия. И в год рождения Лермонтова все в Москве еще дышало атмосферой недавних драматических событий…

Итак, Лермонтов родился в доме, пережившем 1812 год. Кажется, что это было предназначено самой судьбой. Ведь тема Отечественной войны 1812 года явится основой для одного из его известнейших произведений. Помните?

- Скажи-ка, дядя, ведь не даром

- Москва, спаленная пожаром,

- Французу отдана?

- Ведь были ж схватки боевые?

- Да, говорят, еще какие!

- Недаром помнит вся Россия

- Про день Бородина!

Стихотворение это, сочиненное поэтом к четвертьвековому юбилею Отечественной войны, было написано в 1837 году. День Бородина помнили и в семье Лермонтова, ведь братья его бабушки относились именно к той категории соотечественников, которых поэт воспел в своем стихотворении: «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя».

Могучее племя в семействе Лермонтовых представляли Дмитрий Алексеевич (1785–1826) и Афанасий Алексеевич (1788–1866) Столыпины, участники многих войн и сражений, а последний воевал и в Отечественную войну 1812 года, при Бородине. Его поэт и вовсе звал «дядюшкой», пользуясь разницей в годах почти в четверть века. Тот самый дядюшка и сочинил «Рассказы Афанасия Столыпина о действиях гвардейской артиллерии при Бородине», ставшие для внучатого племянника подлинным источником по истории сражения. Недаром критики отмечали, что «это стихотворение отличается простотою, безыскусственностью: в каждом слове слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то же время благороден, силен и полон поэзии». [9]

Московский университет на Моховой улице до пожара.

Гравюра с акварели конца XVIII в. Худ. И. Мошков.

Артиллерист Афанасий Алексеевич Столыпин и был тем солдатом, слова которого буквально впитал в себя Лермонтов. Мало сказать, что Михаил Юрьевич уважал своих боевых предков, он хотел олицетворять себя с ними и потому выбрал для себя военную стезю.

Еще современник Лермонтова Виссарион Белинский отметил: «Мы, юноши нынешнего века, мы, бывши младенцами, слышали от матерей наших… об двенадцатом годе, о Бородинской битве, о сожжении Москвы, о взятии Парижа». [10]

Но не только матери, а и домашние учителя, в роли которых выступали оставшиеся в России пленные французы, могли поведать своим воспитанникам о войне 1812 года. Был такой учитель и у Лермонтова – бывший офицер-гвардеец наполеоновской армии Жан Капэ, перекрещенный в России в Ивана. Свою лепту в историческое образование будущего поэта вносили и пензенские крестьяне – участники Отечественной войны 1812 года.

Интересно, что у Пушкина в Отечественную войну 1812 года не воевали ни отец Сергей Львович, ни дядя Василий Львович, поэт, которого Александр Сергеевич называл своим «парнасским отцом». Быть может, и по этой причине «Бородино» сочинил Лермонтов, а не Пушкин.

А как упоминается в «Бородине» Москва? «Не будь на то господня воля, Не отдали б Москвы!» Или: «Ребята! не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой». Так горячо воспринял Лермонтов передавшуюся ему от представителей старшего поколения любовь к Первопрестольной.

Лермонтов родился в Москве послевоенной, спаленной, когда город понемногу оживал, возрождался, возвращался к жизни. Но раны, нанесенные войной, были слишком тяжелыми. От того отчета, что был составлен Толем для Екатерины II, остались жалкие крохи.

Современница тех событий Я.П. Янькова утверждала, что пожар уничтожил восемь тысяч зданий. Историк Москвы И.К. Кондратьев оценивал потери так: «Из 9158 строений уцелело только 2626, и то большей частью в предместьях города и в частях Мясницкой и Тверской, где располагались караулы французской армии». [11]

Московский университет. Худ. К.Ф. Юон. 1911 г.

Официальные итоги пожара нашли свое воплощение в генеральном плане cтоличного города Москвы 1813 года, который сообщает, что после пожара сохранилось 2655 зданий. Карта города 1813 года иллюстрирует географию пожара, согласно которой в наибольшей степени пострадали от пожара Кремль и Китай-город, Пятницкая, Якиманская, Пречистенская, Сретенская, Яузская, Басманная, Таганская и Рогожская части, уцелели же в основном периферийные районы: Лефортово, Покровка, Пресня и Хамовники…

Во всех своих бедах тогдашние москвичи винили генерал-губернатора Федора Васильевича Ростопчина, отправленного в отставку Александром I незадолго до рождения Лермонтова в августе 1814 года. Именно Ростопчин в кратчайшие сроки и организовал поджог Первопрестольной перед ее сдачей врагу, поскольку узнал об оставлении города одним из последних (он не был приглашен Кутузовым даже на Военный Совет в Филях). Но со временем отношение к графу изменилось. Интересно, что в дальнейшем судьба сведет Лермонтова с невесткой Ростопчина, поэтессой Евдокией Петровной Ростопчиной.

Москва была пожертвована ради спасения России. Именно древняя столица взяла на себя роль искупительной жертвы уже не по воле какого-либо генерала или чиновника, а по «господней воле», как пишет Лермонтов.[12]

Семья Лермонтовых приехала в Москву летом 1814 года – мать Мария Михайловна (1795–1817), отец Юрий Петрович (1787–1831) и бабушка Елизавета Алексеевна (1773–1845). Нельзя сказать, что между всеми членами семьи царило согласие. Отношения между зятем и тещей не заладились изначально. Елизавета Алексеевна видела для своей дочери партию куда более, на ее взгляд, выгодную, чем отставной и небогатый капитан, хотя и с шотландскими корнями.

Так бывало и бывает нередко: люди, возвысившиеся случайно и мимолетно, вместе с богатством приобретают и чувство превосходства над теми, кто еще совсем недавно стоял с ними в одном ряду. Род Столыпиных, к которому принадлежали мать и бабушка поэта, не отличался древностью: первый документ, подтверждающий возникновение фамилии, относится ко временам царя Алексея Михайловича. Столыпины владели землями в Муромском уезде.

Прадед Лермонтова, симбирский и пензенский помещик Алексей Емельянович Столыпин, выдвинулся при Екатерине II благодаря винным откупам. Многие откупщики, кстати говоря, стали в этот период богатейшими людьми, владельцами дорогой недвижимости в Москве (взять хотя бы Пашкова, которому принадлежал и поныне известный дом на Моховой улице). Столыпин был близок к фавориту императрицы, графу Алексею Григорьевичу Орлову. Современники отмечали, что Алексей Емельянович Столыпин «нигде ничему не учился, о Мольере и Расине не слыхивал, с молодых лет бывал задирой, забиякой, собутыльником Алексею Орлову». Так что поговорка «из грязи в князи» как будто про него сложена.[13]

Детей Алексей Емельянович имел одиннадцать человек! Шестеро сыновей и пять дочерей. Один сын стал сенатором, другие – генералами, что давало им основание кичиться «гордостью и важностью своего рода, хотя род этот ничем не выдавался и никогда не отличался никакими заслугами отечеству, а был известен только по своему значительному состоянию и, вследствие того, довольно знатными родственными связями».[14]

Спесивые Столыпины в упор не видели Лермонтовых. Действительно, что способен был противопоставить Юрий Петрович столь солидному багажу своей невесты Марии Михайловны? Такого числа вельможных родственников у него не имелось. Правда, мог он поведать о том, что далекий предок его Георг Андреев Лермонт, уроженец Шотландии, попал в плен к русским осенью 1613 года при осаде польской крепости Белой (ныне на Смоленщине). Оставшись в России, Лермонт поступил на «государеву службу», за отличия на которой его пожаловали в 1621 году поместьями в Галичском уезде Костромской губернии. Известно, что дослужился он до ротмистра и погиб на полях сражений второй польской войны зимой 1633–1634 годов. Так и повелось, что в дальнейшем Лермонтовы доказывали свою верность принявшей их России в основном на ратной службе.

«Георг положил прочное начало процессу обрусения своей фамилии, решив навсегда остаться в Московском государстве и получив Галичское поместье (в Костромской области); сын этого Георга, Петр, окончательно закрепляет обрусение Лермонтовых, сделав второй и решительный шаг в этом направлении: в 1653 году он крестился в «православную христианскую веру». [15]

А фамилию Лермонтовых род получил в 1690 году, когда внуки Петра – Юрий Петрович и Петр Петрович стали писаться как Лермонтовы (вместо Лермонт).

Прадед поэта Петр Юрьевич (как видим, все мужчины в роду носили два имени: Юрий и Петр, что станет в дальнейшем одним из камней преткновения между отцом и бабушкой поэта) в 1740 году поступил учиться в Сухопутный шляхетский корпус, а в 1745 году по болезни был отставлен из капралов подпоручиком. [16]

Сызмальства получил военное образование и отец поэта, Юрий Петрович, учившийся в петербургском Первом кадетском корпусе. Военная служба его началась в 1804 году, когда в чине прапорщика он был выпущен в Кексгольмский пехотный полк, где позднее он служил и воспитателем. В 1811 году он был отправлен в отставку по болезни, в чине капитана и с мундиром. В 1812 году вступил в Тульское дворянское ополчение, в 1813 году был на излечении в Витебске. Со своей будущей супругой он познакомился в селе Васильевском Орловской губернии в конце 1811 – начале 1812 года.

Биографы Лермонтова указывают, что свадьба состоялась в начале 1814 года. В мае того же года они уже жили в Москве, откуда выехали на лето в Тарханы. Однако слабое здоровье беременной сыном Марии Михайловны (она родилась «ребенком слабым и болезненным и взрослою все еще глядела хрупким, нервным созданием») заставило их вновь приехать в Москву. Рождение наследника ожидалось именно здесь, недаром будущая бабушка Елизавета Алексеевна распорядилась выслать в Москву двух кормящих крестьянок.[17][18]

Все произошло в доме Толя в начале октября: «Октября 2-го в доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя у живущего капитана Юрия Петровича Лермантова родился сын Михаил», – как значилось в метрической книге храма Трех святителей у Красных ворот, где поэт был крещен 11 октября. [19]

Кормилицей младенцу стала крепостная крестьянка Лукерья Алексеевна Шубенина (1786–1851), выкармливавшая в это время еще и свою родную дочь Татьяну, ставшую молочной сестрой Лермонтова. Любопытно, что сам факт кормления великого русского поэта в дальнейшем повлиял даже на изменение крестьянской фамилии: из Шубениной она стала Кормилицыной, как и все ее дети и потомки. Сам Лермонтов уже во взрослом возрасте относился к своей кормилице с большой симпатией, называя ее «мамушкой», считая родным человеком. Лукерья Алексеевна затем жила в Тарханах, и Лермонтов непременно спешил повидаться с ней.

Можно лишь представить в силу имеющегося воображения, что происходило эти девять дней в доме Толя – с часа рождения поэта до его крещения. Как выбирали имя младенцу отец и бабушка. Отец не мог нарушить семейной традиции, согласно которой сына должно было наречь Петром. Бабушка, полюбившая внука еще до его появления на свет, хотела видеть его только Михаилом, в честь своего покойного супруга.

Михаил Лермонтов в детстве. 1817–1818 годы

Елизавета Алексеевна, давшая в свое время материнское согласие на помолвку дочери с Лермонтовым и не изменившая данному обещанию в течение двух лет (до свадьбы) несмотря на упреки родни в худом выборе зятя, на этот раз решила стоять на своем до последнего: внук должен быть Михаилом, и никак не иначе. И хотя давать имя младенцу в честь скончавшегося родственника – плохая примета, в те дни Елизавета Алексеевна об этом не думала.

Детский рисунок Миши Лермонтова в альбоме его матери

Более того, с годами верность выбора ею имени для внука лишь укреплялась. Михаил уже не только именем, но и характером пошел в своего деда, которого никогда не видел: «Нрав его и свойства совершенно Михайла Васильевича, дай боже, чтоб добродетель и ум его был», – говорила бабушка. [20]

Знала бы она тогда, в эти счастливые октябрьские дни, что жизнь любимого внука прервется раньше времени, как и в случае с его дедом! Ведь супруг Елизаветы Алексеевны ушел из жизни добровольно, отравившись от неразделенной любви. И это при живой-то жене! Именно такую версию излагает один из первых биографов поэта, П.К. Шугаев, и нам она кажется наиболее верной (тем более, что, несмотря на слабые попытки опровергнуть ее, до сих пор серьезных и заслуживающих доверия доказательств иных версий не представлено).

Сия трагическая история случилась за несколько лет до рождения поэта. Михаил Васильевич Арсеньев (1768–1810) – так звали родного деда Лермонтова по материнской линии – тогда неожиданно воспылал любовью к замужней владелице соседнего с Тарханами имения – княгине А.М. Мансыревой (в Тарханах семья поселилась в 1795 году, покинув свое орловское имение Васильевское). Отношения Арсеньева с узнавшей обо всем женой обострились до предела. Развязка грянула в первый день наступившего нового 1810 года.

1 января в Тарханы на праздник к Арсеньевым съехались гости со всей округи. В ожидании домашнего спектакля по шекспировскому «Гамлету», в котором роль могильщика исполнял сам Михаил Васильевич – предводитель дворянства в Чембарском уезде – все были в приподнятом настроении. Инсценировку всемирно известной трагедии приняли хорошо, много хлопали. Но истинная трагедия наступила потом. Находясь, видимо, в состоянии нервного возбуждения, дед Лермонтова, даже не сняв театрального костюма, принял яд. Таким его и нашли.

Что послужило главной причиной, побудившей сорокадвухлетнего здорового мужчину, капитана Преображенского полка в отставке, превратить торжество в поминки и принять смерть, можно лишь гадать. То ли предшествующее спектаклю выяснение отношений с женой, характер которой мог бы позволить ей получить чин куда больший, чем капитан (если бы только женщин брали в армию); не будем также забывать, что и Тарханы были куплены ею же за 58 тысяч рублей. То ли отсутствие среди зрителей той самой молодой княгини. Ясно одно – смерть мужа Елизавета Алексеевна восприняла чрезвычайно остро. Волевая, властная, жесткая, она все-таки любила его, несмотря на измену. Иначе зачем бы она стала требовать от зятя назвать в честь покойного супруга родившегося в 1814 году внука?

Мишенька Лермонтов. 1820-22 гг.

Лишь ее деловая столыпинская натура помогла ей в дальнейшем держать в своих руках крепкое хозяйство и воспитать дочь Марию, потрясенную и потерявшую отца в пятнадцать лет, когда ей особенно могла понадобиться его помощь. Произошедшая в семье трагедия не могла не отразиться на формировавшемся характере молодой девушки. И хотя мать пыталась всячески компенсировать своим повышенным вниманием к дочери ее душевное одиночество и потребность проявления зарождающихся чувств, Мария научилась добиваться поставленных целей и без ее поддержки. Так произошло, когда она влюбилась в Юрия Петровича Лермонтова, заявив матери, что иного выбора для себя не видит.

Биографы Лермонтова обращают внимание на одну фразу, найденную в девичьем альбоме его матери: «Добродетельное сердце, просвещенный разум, благородные навыки, неубогое состояние составляют счастие сей жизни, чего желать мне тебе, Машенька – ты имеешь все!.. Умей владеть собою». Это пожелание принадлежит ее дяде Д.А. Столыпину. Судя по нему, последние слова как нельзя лучше характеризовали эмоциональную и впечатлительную натуру Марии Михайловны.[21]

Похоже, что именно от матери Лермонтову перейдет это качество – отстаивать свое мнение, причем невзирая на возможные негативные последствия.

Но это будет потом. А пока будущий великий русский поэт – еще совсем крошечный младенец и живет в доме Толя у Красных ворот вместе с родителями и бабушкой, не ведая предстоящих ему уже совсем скоро тяжелых испытаний. В этом первом московском доме Лермонтова семья пробыла до начала 1815 года, когда отправилась обратно в свои пензенские Тарханы.

Судьба дома затем сложилась так. От Толя здание перешло к купцу Бурову, потом к иностранцу Пенанду, владевшему домом шесть лет и продавшему его коллежскому секретарю Григорию Филипповичу Голикову. Современник писал: «Этот (Голиков. – А.В.) и доселе владеет домом. Я был на месте, где дом Голикова. Если ехать от дебаркадера Николаевской железной дороги, то, приближаясь к Красным Воротам, по правой руке, против самых Красных Ворот, на углу вы бы увидели, по-нашему, огромный каменный дом, в три этажа, беловатого цвета. Это – дом Голикова; этим домом начинается Садовая улица, ведущая к Сухаревой Башне… Дом Голикова на своем углу имеет балкон». [22]

А сто лет назад прохожие могли видеть дом Лермонтова, отмеченный памятной доской, удостоверяющей факт рождения в нем великого поэта. В 1920-е годы здесь даже была библиотека. Но в 1928 году мемориальный дом был снесен. Сейчас на его месте – высотное здание.

Снос лермонтовского дома символизировал проявление того культурного нигилизма, который господствовал особенно в первые десятилетия советской власти, когда решение вопросов перестройки и реконструкции Москвы довлело над проблемой сохранения культурного наследия. Дом, где родился Лермонтов, мешал, находясь на пути транспортных потоков Садового кольца. Имя великого поэта, как и его творчество, не послужило охранной грамотой для дома, в котором он появился на свет. И если бы здание находилось в другом месте, возможно, что оно и дожило бы до 1941 года, когда в Советском Союзе торжественно отмечалось 100-летие со дня смерти великого поэта.

Ничего не осталось и от храма Трех святителей у Красных ворот, где 11 октября 1814 года крестили Лермонтова, о чем в метрической книге под № 25 в 1-й части и была сделана запись: «Молитвовал протоиерей Николай Петров с дьячком Яковым Федоровым, крещен того же октября 11 дня, воспреемником был господин коллежский асессор Васильев, Хотяиницов, воспреемницею была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева, оное крещение исправляли протоиерей Николай Петров, дьякон Петр Федоров, дьячок Яков Федоров, пономарь Алексей Никифоров».[23]

А ведь крестил будущего поэта протоиерей Николай Петрович Другов (1777–1858), человек весьма известный, церковный писатель. Ему, в частности, принадлежит изданная в 1820 году книга «Христианин, поучающийся истине и добродетели, из созерцания царства натуры и благодати». Как символично – писатель крестил будущего поэта!

Храм этот впервые упоминается почти за два столетия до рождения Лермонтова, в камне он был отстроен примерно в 1700 году. Он имел два придела – св. Иоанна Богослова и св. Харлампия. Колокольня сооружена в середине XVIII века.

Помимо Лермонтова история храма связана с именем еще одного известного россиянина – генерала Михаила Дмитриевича Скобелева, героя Плевны и Шипки, скоропостижно ушедшего из жизни в июне 1882 года. Генерал пользовался огромной и заслуженной популярностью в народе. Недаром памятник ему установили прямо перед домом генерал-губернатора на Тверской улице, там, где сегодня стоит бронзовый Юрий Долгорукий.

В 1920-е годы храм захватили обновленцы, а в июне 1927 года его приговорили к сносу по той же причине, что и дом Толя – для улучшения транспортной обстановки в городе. Интересно, что и тогда было немало смелых людей, пытавшихся протестовать против сноса памятников архитектуры. Среди них были авторитетные специалисты, такие как реставратор Барановский, художник Грабарь, архитекторы Щусев и Жолтовский. Они, в частности, активно возражали и против сноса Сухаревой башни в 1934 году.

Всем им ответил Сталин: «Письмо с предложением – не разрушать Сухареву башню получил. Решение о разрушении башни было принято в свое время Правительством. Лично считаю это решение правильным, полагая, что советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня, жаль, что, несмотря на все мое уважение к вам, не имею возможность в данном случае оказать вам услугу. Уважающий вас (И. Сталин)».[24]

Но неужели ничего не осталось от храма времен Лермонтова? Кое-что все-таки чудом сохранилось. Это резной иконостас, перенесенный в церковь Иоанна Воина на Якиманке.

И, наконец, еще один свидетель рождения поэта, давший имя целому району, – это знаменитые Красные ворота, которые могли видеть из окон дома Толя члены семьи Лермонтова. Этот ценнейший памятник архитектуры, сооруженный по проекту зодчего Д.В. Ухтомского в 1753 году, постигла та же участь, что и храм Трех святителей и дом Толя. Красные ворота снесли в 1927 году опять же для организации сквозного автомобильного движения. А ведь была возможность просто перенести их чуть поодаль от Садового кольца!

Это были те ворота, что стали своеобразной первой ласточкой новой традиции, введенной Петром I в России, – ставить триумфальные врата в честь военных побед русского оружия на суше и на море. Вначале Красные ворота выстроили из дерева, затем, пережив несколько пожаров, они и получили окончательный каменный вид благодаря талантливому архитектору Ухтомскому.

А ныне на площади Красных ворот ни камня не осталось ни от дома, где родился великий поэт, ни от церкви, где его крестили, ни от самих ворот. Что же до автомобильного движения, то процесс его улучшения превратился у нас в процесс постоянный.

Зато в 1935 году здесь открылась станция метро «Красные ворота», ставшая в 1962 году «Лермонтовской», а затем в 1986 году вновь получившая прежнее название.

В 1941 году по случаю столетия смерти поэта площадь Красных ворот переименовали в Лермонтовскую. Предполагалась и установка памятника, но война помешала. А в 1992 году от нее отрезали довольно значительную часть и назвали ее вновь площадью Красных ворот. Так что теперь здесь целых две площади. В 1965 году на площади установили, наконец, памятник Лермонтову работы скульптора И. Бродского (какое удивительное совпадение – такую же фамилию носил и один из биографов поэта, книга которого «М.Ю. Лермонтов. Биография» вышла в 1945 году в Москве).

Но никакими памятниками и переименованиями не восполнить те потери, что понесены Москвою в прошлом веке. Не сберегли, не сохранили, быть может, самые главные места Лермонтовской Москвы, те, откуда началась такая безграничная любовь поэта к Первопрестольной. Ведь всего несколько месяцев пробыл маленький Мишенька (так называла его бабушка) в Москве, а как кровно полюбил он ее! Нет, не случайно приехала семья Лермонтовых в Москву в 1814 году. Самой судьбою суждено было появиться здесь еще одному ее великому уроженцу, прославившему родной город в своих стихах:

- Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,

- Как русский, – сильно, пламенно и нежно!

- Люблю священный блеск твоих седин

- И этот Кремль зубчатый, безмятежный.

- Напрасно думал чуждый властелин

- С тобой, столетним русским великаном,

- Померяться главою и обманом

- Тебя низвергнуть. Тщетно поражал

- Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!

- Вселенная замолкла… Величавый,

- Один ты жив, наследник нашей славы.

Любовь Лермонтова к Москве – истовая, искренняя и безоглядная. Всего лишь три слова употребляет поэт в этом отрывке из поэмы «Сашка» для обозначения своих чувств: «сильно, пламенно и нежно», но насколько точно и исчерпывающее! А истоки пламенности этой любви лежат опять же в исторической плоскости. И здесь нельзя не вспомнить 1812 год, когда Москва пламенем была объята. Для Лермонтова пожар Первопрестольной служил пожаром русского сердца, не сдавшего город врагу, а запалившего его вместе с «чуждым властелином» и его армией. И те, кто с факелами разносил огонь по захваченному французами городу, также, думается, любили Москву и сильно, и нежно одновременно.

Что мог запомнить Лермонтов-младенец в 1814 году? Конечно, ничего. Но вот в 1819 году, через пять лет он вновь в Москве вместе с бабушкой. О том его посещении Первопрестольной известно вовсе немного, где жил, что куда водили. Есть лишь мимолетное воспоминание в одном из его взрослых писем, что он «видел оперу «Невидимка». Полное название этой оперы – «Князь-Невидимка, или Личардо-Волшебник», музыку к ней сочинил К.А. Кавос, слова – Е. Лифанов. [25][26]

Но кроме оперы не мог не видеть маленький мальчик возрождающейся из пепла Москвы. Он и запомнил ее такою – поднимающейся из руин. Уже потом, сочиняя «Бородино», он смотрел на исторические события 1812 года глазами человека, уверенного, что та жертва – сожжение русскими своей древней столицы – была далеко не напрасна.

Немалая часть Москвы уже была восстановлена, что могло впечатлить не только Мишу Лермонтова, но и произвело неизгладимое впечатление на государя Александра I, посетившего Белокаменную в августе 1816 года, резюмировавшего: «Храмы, дворцы, памятники, дома – все казалось обновленным». Москва обрадовала императора «возникающим из развалин и пепла своим величием». [27]

Конечно, императору нашли, что показать – Английский клуб на Тверской улице или Пашков дом напротив Боровицкой башни Кремля. Да тот же особняк генерал-губернатора, изрядно подпорченный французами! Показать начальству товар лицом у нас умеют. Важно и еще одно обстоятельство – вряд ли императорский кортеж отклонялся от привычной траектории движения: Петровский путевой дворец – Тверская улица – Кремль. Тверская издавна известна как царская улица, а потому и восстанавливалась в первую очередь.

А вот другой монарх увидел совсем иную Москву, вызвавшую у него слезы на глазах. В 1818 году в Первопрестольную приехал прусский король Фридрих III. Он попросил показать ему Москву с самого высокого здания. Но найти подобное здание, да притом восстановленное, было непросто. Таковым являлся на тот момент дом Пашкова на Ваганьковском холме, один из немногих отстроенных после пожара, и притом за казенный счет. Взобравшись на бельведер Пашкова дома, Фридрих, увидев состояние Москвы, чуть было не прослезился, преклонил колено и сказал: «Вот она, наша спасительница!» То же самое он приказал сделать своим сыновьям (на эту тему даже картина написана). Кто знает, если бы Александр забрался на Пашков дом, быть может, его впечатления от Москвы были более сдержанными? [28]

В.Г. Белинский. Худ. К. Горбунов. 1843 г.

Но где же могли смотреть оперу «Князь-Невидимка, или Личардо-Волшебник» Елизавета Алексеевна и ее внук? Большой Петровский театр сгорел еще в 1805 году, а в 1812 году огонь уничтожил и Абатский театр. Спектакли давались в усадьбе А.И. Пашкова, двоюродного брата того самого Пашкова, чей дом сегодня красуется на Моховой улице.

История этой усадьбы весьма занятна. Сегодня на его месте – так называемое «новое здание» Московского университета, по адресу Моховая улица, дом 9, строение 1а. А когда-то здесь стоял дворец адмирала Ф.М. Апраксина, построенный в 1710-х годах. Это был трехэтажный особняк с овальным куполом. Художник Илларион Мошков, ученик Федора Алексеева, запечатлел панораму Моховой улицы времен существования дворца Апраксина на одном из своих эскизов.

С 1737 года дворец перешел во владение Главной аптеки и Медицинской коллегии. С конца XVIII века хозяином особняка стал А.И. Пашков, собиравшийся давать здесь балы и театральные представления. В конце XVIII – начале XIX веков по проекту архитектора В.И. Баженова проводилась перестройка усадьбы. Главный ее дом находился в центре, а по бокам располагались два флигеля, причем Баженов использовал уже существующие здания, принадлежавшие Медицинской коллегии, в том числе и аптекарский флигель. Однако строительство не было завершено, и в аптекарском флигеле Пашков в 1797 году устроил конный манеж. В правом флигеле, где теперь церковь св. Татьяны, с 1806 года и давал свои представления казенный театр, на представлении которого и побывали бабушка и внук Лермонтовы.

Когда, в каком месяце 1819 года пятилетнего Мишеньку привезли в Москву? Это трудно сказать. Единственное, что можо утверждать, что произошло это не раньше 1 июля – дня премьеры оперы «Князь Невидимка, или Личардо Волшебник». Для восприятия маленького ребенка это было вполне доступное музыкальное произведение, поставленное как опера-сказка. В то же время это была «одна из роскошнейших постановок того времени». [29]

В 1832 году казна выкупает усадьбу у Пашковых для нужд расширяющегося университета. Первому университету России были нужны новые площади. Начинается реконструкция здания, которая поручается архитектору Е.Д. Тюрину.

Реконструкция осуществлялась в 1833–1835 годах, в результате чего главный дом усадьбы Пашковых был перестроен под аудиторный корпус Московского университета. Перед архитектором стояла сложная задача – создать единый архитектурный ансамбль университетских зданий, то есть стилистически объединить свои постройки со «старым» зданием, что ему удалось сделать. Левый флигель усадьбы был перестроен под библиотеку, а правый флигель – в университетскую церковь. Тюрин также заменил коринфскую колоннаду на стройную и более строгую дорическую и завершил широким аттиком изящную полуротонду флигеля, выходящую на Моховую улицу. Архитектор считал честью работать для Московского университета и трудился бесплатно, а впоследствии подарил университету свою личную коллекцию живописи, в которой были полотна Рафаэля и Тициана. Он собирал ее всю жизнь. Позже здание аудиторного корпуса вновь перестраивалось (архитектор К.М. Быковский, 1904 г.).

И вот что интересно: пройдет немало лет, и Лермонтову вновь предстоит оказаться в университетских стенах, но теперь уже в качестве студента.

Без Москвы: одиночество

Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать.

Михаил Лермонтов. Автобиографические заметки

Генерал-губернатор Москвы князь Д.В. Голицын. Худ. Дж. Доу. 1825 г.

Александр Пушкин. Худ. О. Кипренский. 1827 г.

Так уж сложилось, что детские годы Лермонтова, проведенные им вне Москвы, нередко окрашены в мрачные и трагические цвета (быть может, поэтому так мил и близок был ему родной город в дальнейшем). Рождение Мишеньки не только не способствовало созданию семейной идиллии Лермонтовых, но и обострило отношения между всеми взрослыми членами семейства.

Жизнь в провинциальной пензенской глуши для Юрия Петровича Лермонтова была невыносима. Участие в домашних театральных спектаклях никак не могло заменить ему вольной и беззаботной холостой жизни, которую он вел до брака, в которой значительное время отводилось картам, вину и женщинам. Недаром знавшие Юрия Петровича люди называли его «Bon vivant», что переводится с французского как «прожигатель жизни».[30]

Он начал часто отлучаться из Тархан – то в тульское имение Кропотово, то в Москву. Биографы отмечают, что весьма скоро Лермонтов-старший перестал обращать внимание на жену, силы которой после родов стали таять, и сошелся с ее приятельницей, молоденькой немкой, одновременно преследуя «барскою любовью» и дворовых девушек. Более того, однажды произошел и совершенно вопиющий случай: раздраженный упреками жены в измене, он в запальчивости ударил ее кулаком по лицу. Вспыльчивый, но по натуре добрый, он просил прощения у жены, каялся в своей грубой несдержанности. Но прежнюю жизнь вернуть было уже невозможно. [31]

По поводу истоков конфликта между мужем и женой есть и такое мнение, согласно которому «распущенность помещичьих нравов того времени сделала свое, но только в доме Юрия Петровича очутилась особа, занявшая место, на которое имела право только жена. Звали ее Юлией Ивановной, и была она в доме Арсеньевых в Тульском их имении, где увлекся нежным к ней чувством один из членов семьи. Охраняя его от чар Юлии Ивановны, последнюю передали в Тарханы, в качестве якобы компаньонки Марьи Михайловны. Здесь ею увлекся Юрий Петрович, от которого ревнивая мать старалась отвлечь горячо любящую дочку. Этот эпизод дал повод Арсеньевой пожалеть бедную Машу и осыпать упреками ее мужа. Елизавета Алексеевна чернила перед дочерью зятя своего, и взаимные отношения между супругами стали невыносимы. Временная отлучка Юрия Петровича, поступившего в ополчение, не поправила их».[32]

Мог ли Лермонтов-старший поднять руку на жену? Вполне возможно, так как одной из черт его характера была вспыльчивость, переходившая в самодурство. «Эта вспыльчивость, при легко воспламеняющейся натуре, могла доводить его до суровости и подавала повод к весьма грубым и диким проявлениям, несовместным даже с условиями порядочности. Следовавшие затем раскаяние и сожаление о случившемся не всегда были в состоянии выкупать совершившегося, но, конечно, могли возбуждать глубокое сожаление к Юрию Петровичу, а такое сожаление всегда близко к симпатии». Но в то же время: «Крепостной люд называл его «добрым, даже очень добрым барином». Все эти качества должны были быть весьма не по нутру Арсеньевой. Род Столыпиных отличался строгим выполнением принятых на себя обязанностей, рыцарским чувством и чрезвычайною выдержкою… В Юрии Петровиче выдержки-то именно и не было. Старожилы рассказывают, как во время одной поездки с женою вспыливший Юрий Петрович поднял на нее руку. Факт этого грубого обращения был последнею каплей полыни в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая раскрытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкою в Тарханах». [33]

Естественным и адекватным в сложившейся ситуации было негативное отношение Елизаветы Алексеевны к зятю. Если в Москве она еще пыталась сдерживаться, то в Тарханах, где теща чувствовала себя полновластной хозяйкой, своего презрения к Юрию Петровичу она уже не скрывала.

В ответ на это Лермонтов-старший, пытаясь избежать общества тещи, задумал уехать в тульские края, но на этот раз вместе с женой и маленьким сыном. И тогда Елизавета Алексеевна впервые решила предложить ему денег (хотя на этот счет есть и другое мнение, будто деньги эти были ни чем иным, как запоздалым приданым, обещанным тещей ранее): 21 августа 1815 года она выдала зятю вексель на 25 000 руб. сроком на год: «Лето 1815 года августа в 21-й день вдова гвардии поручица Елизавета Алексеева дочь Арсеньева заняла у корпуса капитана Юрия Петрова сына Лермонтова денег государственными ассигнациями двадцать пять тысяч рублей за указные проценты сроком впредь на год, то есть будущего 1816-го года, августа по двадцать первое число, на которое должна всю ту сумму сполна заплатить, а буде чего не заплачу, то волен он, Лермонтов, просить о взыскании и поступлении по законам. К сему заемному крепостному письму вдова гвардии поручица Елизавета Алексеева дочь Арсеньева, что подлинно у корпуса капитана Юрия Петрова сына Лермонтова денег 25 000 заняла, в том и руку приложила… К сей записке гвардии поручица Елизавета Алексеева дочь Арсеньева руку приложила, а подлинное письмо от записки приняла того же числа». [34]

Таким образом, бабушка добилась возможности общаться с любимым внуком, ставшим для нее в условиях распрей между супругами единственным светом в оконце. К тому же маленький Мишенька часто хворал, унаследовав слабое здоровье от болезненной матери. «В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью, – помнили, как возилась она с болезненным сыном. И любовь и горе выплакала она над его головой». [35]

На всю жизнь запомнил впечатлительный Мишель слезы матери: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».[36]

А в романтической драме «Странный человек» Лермонтов воплотит и некоторые обстоятельства семейной жизни своих родителей и даже придаст персонажу драмы Арбенину некоторые автобиографические черты: «А бывало, помню (ему еще было 3 года), бывало, барыня… начнет играть на фортепьянах что-нибудь жалкое. Глядь: а у дитяти слезы по щекам так и катятся!..» Исследователям жизни Лермонтова это дало повод предположить, что именно в ранние годы проявилась у будущего поэта любовь к музыке, которая культивировалась в семье.

Кстати говоря, пензенский край был в то время и не такой уж глухой провинцией. Достаточно сказать, что в то время (начиная с 1816 года) губернатором здесь служил знаменитый российский реформатор и государственный деятель Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839). Это он предлагал Александру I ограничить царскую власть неведомой ранее в России конституцией, за что и поплатился столичной карьерой по причине наличия слишком большого числа недругов при дворе. Император, правда, сказал в день отставки Сперанского, что у него отняли правую руку.

Сперанский был всегда желанным гостем в семье Лермонтовых, а точнее – Столыпиных. Он дружил с братом бабушки Лермонтова – Аркадием Алексеевичем Столыпиным. Именно их переписка служит своеобразным источником сведений об отношениях в семье поэта. Из писем Сперанского мы узнаем и об ухудшении здоровья Марии Михайловны.

Николай I. Рисунок А.С. Пушкина

Портрет императора Николая I. Худ. Дж. Доу. 1826 г.

23 января 1817 года Сперанский сообщает Столыпину тревожные вести: «Есть одна новость, для вас печальная. Племянница ваша Лермантова весьма опасно больна сухоткой или чахоткой… Мало надежды, а муж в отсутствии». Последняя фраза еще и характеризует непростую семейную обстановку, окружающую маленького Лермонтова. [37]

Не прошло и месяца, как 20 февраля Сперанский вновь пишет Столыпину: «Дочь Елизаветы Алексеевны без надежды, но еще дышит». [38]

Умерла мать Лермонтова 24 февраля. В Тарханах ее и похоронили, начертав на надгробной плите: «Под камнем сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года, февраля 24 дня, в субботу. Житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней».

В «Нравственной поэме «Сашка» поэт говорит о постигшей его трагедии так:

- Он был дитя, когда в тесовый гроб

- Его родную с пеньем уложили.

- Он помнил, что над нею черный поп

- Читал большую книгу, что кадили,

- И прочее… и что, закрыв весь лоб

- Большим платком, отец стоял в молчанье.

- И что когда последнее лобзанье

- Ему велели матери отдать,

- То стал он громко плакать и кричать,

- И что отец, немного с ним поспоря,

- Велел его посечь… (конечно, с горя).

- …Он не имел ни брата, ни сестры,

- И тайных мук его никто не ведал.

Последние две строки выражают тему одиночества, поселившегося в душе Лермонтова после смерти матери и еще более развившегося с годами.

«Нить, на которой одной она столько времени висела, наконец пресеклась», – а это уже из письма Сперанского к Столыпину от 27 февраля 1817 года. [39]

А 28 февраля бабушка выдает зятю очередной вексель на 25 тысяч рублей: «Лето 1817 года февраля в 28-й день вдова гвардии поручика Елизавета Алексеева дочь Арсеньева заняла у корпуса капитана Юрия Петрова сына Лермонтова денег государственными ассигнациями двадцать пять тысяч рублей за указные проценты сроком впредь на год, то есть будущего тысяча восемьсот осмнадцатого года февраля по двадцать осьмое число, на которое должна всю ту сумму сполна заплатить, а буде чего не заплачу, то волен он, Лермонтов, просить о взыскании и поступлении по законам. К сему заемному крепостному письму вдова гвардии поручица Елизавета Алексеева дочь Арсеньева, что подлинно <у> корпуса капитана Юрия Петрова сына Лермонтова денег двадцать пять тысяч заняла, в том и руку приложила».[40]

Сия бумага свидетельствовала, что бабушка и зять достигли на некоторое время согласия по вопросу, с кем быть Мишеньке. Юрий Петрович, получив вожделенную бумагу, отбыл из Тархан в тульские края 5 марта. А бабушка озадачилась проблемой – где взять денег, чтобы откупиться от зятя, для чего она заняла пять тысяч рублей «у госпожи из дворян девицы Софьи Кондратьевны дочери Наумовой» сроком на один год, и тысячу рублей «у девицы Авдотьи Гавриловны дочери Карауловой сроком на 11 месяцев, и еще «две тысячи рублей у генерала майора и кавалера Якова Афанасьевича Вадковского сроком на 11 месяцев». [41]

Но выдача векселей не могла продолжаться бесконечно. Тарханы, конечно, приносили доход, но совершенно не такой, чтобы всю жизнь кормить Юрия Петровича в обмен на его отказ от сына. 5 июня 1817 года Сперанский пишет Столыпину: «Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода: Лермонтов требует к себе сына, едва согласился оставить еще на два года. Странный и, говорят, худой человек; таков по крайней мере должен быть всяк, кто Елисавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбления». [42]

В итоге бабушка и «худой человек» договорились до следующего: Юрий Петрович отказывается от притязаний на право забрать сына и увезти его из Тархан, а Елизавета Петровна обеспечивает независимое финансовое будущее внука до его совершеннолетия, завещав ему все свое состояние. Для чего в Пензе в присутствии все того же Сперанского она подписывает завещание, по которому все ее движимое и недвижимое имущество, включая почти полтысячи крепостных, после ее кончины должно перейти к Михаилу Юрьевичу Лермонтову, «к которому по свойственным чувствам, – писала она, – имею неограниченную любовь и привязанность, как к единственному предмету услаждения остатка дней моих и совершенного успокоения горестного моего положения, и желая его в сих юных годах воспитать при себе и приготовить на службу его императорского величества и сохранить должную честь, свойственную званию дворянина». [43]

А в случае преждевременной кончины бабушки «я обнадеживаюсь, – писала она, – дружбой моей в продолжение жизни моей опытом мне доказанной родным братом моим артиллерии штабс-капитаном и кавалером Афанасием Алексеевичем Столыпиным, коего и прошу до совершеннолетия означенного внука моего принять в свою опеку имение, мною сим завещаемое, а в случае его, брата моего, смерти, прошу принять оную опеку другим братьям моим родным Столыпиным или родному зятю моему кригс-цалмейстеру Григорию Даниловичу Столыпину, в дружбе коих я не менее уверена».

Было в этой бумаге и главное условие ее исполнения: в случае если Юрий Петрович нарушит данное им слово и заберет сына у бабушки, то завещание прекращает свое действие, а все ее имущество перейдет к Столыпиным: «Если же отец внука моего истребовает, чем, не скрываю чувств моих, нанесут мне величайшее оскорбление: то я, Арсеньева, все ныне завещаемое мной движимое и недвижимое имение предоставляю по смерти моей уже не ему, внуку моему Михайле Юрьевичу Лермантову, но в род мой Столыпиных, и тем самым отдаляю означенного внука моего от всякого участия в остающемся после смерти моей имении».

По сути, Елизавета Алексеевна купила у Юрия Петровича себе право жить рядом с внуком и воспитывать его в соответствии со своими представлениями. Отец же был вынужден отказаться от возможности воздействовать на воспитательный процесс (по крайней мере, на ближайшее время), что не могло не отразиться на формировании сына, на его духовном и нравственном развитии. Ведь маленький мальчик не мог не задаваться вопросом: почему именно так, а не иначе он живет? Где его отец?

В тот миг, когда подписывалось завещание, маленький Лермонтов терял уже второго родителя, неожиданно перейдя из состояния сына в положение лишь внука. И как бы хорошо ни относилась к нему бабушка, он, в известной степени, оказался обделенным родительским вниманием. Впрочем, это вполне обычное явление в разрушенных семьях, когда дети становятся предметом торга ради достижения еще недавно близкими родственниками своих личных, мелочных целей.

Недаром осталось среди многочисленных свидетельств и такое: «В сельце Кропотове, бывшем постоянным местом жительства отца и родных теток поэта, еще в конце прошлого века были живы дворовые люди Лермонтовых. По их рассказам, поэт был резвый, шаловливый мальчик, крепко любивший отца и всегда горько плакавший при отъезде обратно к бабушке».[44]

Один из похожих примеров – судьба другого великого русского писателя – Льва Николаевича Толстого, также в раннем детстве оставшегося без матери, а затем и без отца. Матушка его Мария Николаевна умерла, когда Левушке было два года, в девять лет он потерял и батюшку – Николая Ильича, а еще через год – и любимую бабушку Пелагею Николаевну. Круглыми сиротами стали четыре брата и сестра. Воспитывали их, насколько умели, тетушки, не способные порою найти взаимопонимания в методах и целях воспитания. В итоге детей даже пришлось разделить и развести по разным городам. Все, что пережито было Толстым в детстве, чрезвычайно мощно пропитало его творчество. Дожив до седин, Лев Николаевич не переставал вновь вспоминать и ощущать давно прошедшее с ним.[45]

Мясницкая улица. Императорский почтамт. Худ. А. Мюллер, с оригинала С. Дица. 1845 г.

Ну а Михаилу Юрьевичу Лермонтову уготована была короткая жизнь. Могли ли бабушка и его отец предполагать тогда, что завещание это никогда не исполнится, что наследник погибнет гораздо раньше…

Будучи оторванным от Москвы, от света, Лермонтов не мог не пережить некий комплекс провинциализма, заставляющего его с еще большей силой любить Москву, ждать с ней встречи, ценить каждое свидание с Первопрестольной. Потому, быть может, и запомнил он так сильно приезд с бабушкой в старую столицу в пятилетнем возрасте.

Но гораздо чаще начиная с 1818 года в теплое время года Елизавета Алексеевна выезжает с любимым внуком (не отличающимся отменным здоровьем) на Северный Кавказ, где живет ее племянница Е.А. Хастатова. Местные чембарские эскулапы нашли у мальчика золотуху, связав с этой болезнью даже определенную кривизну его ног. Все эти годы жизнь Лермонтова так и проходит: между Тарханами и Северным Кавказом, и пока еще для Москвы места не находится.

В Пятигорске, городе, который сыграл в жизни Лермонтова роковую роль, Лермонтов познакомился с семьей Павла Петровича и Марии Акимовны Шан-Гирей, родственников его матери. Их сын, Аким Павлович Шан-Гирей (1818–1883), станет близким другом поэта на всю оставшуюся жизнь, а также щедрым источником воспоминаний о нем.

Отношения с Шан-Гиреями завязались настолько близкие, что в 1825 году они переехали с Кавказа в Пензенскую губернию и в течение года гостили в Тарханах. Аким Шан-Гирей вспоминал: «Все мы вместе приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы, и с этого времени мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазками, Мишель, в зеленой курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных, как смоль. Учителями были М-r Capet, высокий и худощавый француз с горбатым носом, всегдашний наш спутник, и бежавший из Турции в Россию грек; но греческий язык оказался Мишелю не по вкусу, уроки его были отложены на неопределенное время… Помнится мне еще, как бы сквозь сон, лицо доброй старушки немки, Кристины Осиповны, няни Мишеля, и домашний доктор Левис, по приказанию которого нас кормили весной по утрам черным хлебом с маслом, посыпанным крессом, и не давали мяса, хотя Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров, и пятнадцать лет, которые мы провели вместе, я не помню его серьезно больным ни разу».[46]

Затем в 1826 году Шан-Гиреи поселились в приобретенном ими соседнем имении Апалиха. Лермонтов не раз бывал там. Шан-Гиреи хранили у себя многие рукописи поэта: «Сашка», «Измаил-Бей», «Герой нашего времени», «Черкесы», «Menschen und Leidenschaften» и т. д.

Летом 1825 года Михаил впервые испытал романтическое чувство: «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату: она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. Я не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее названье (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне мне неловко как-то спросить об этом». [47]

Изредка Лермонтов виделся и с отцом Юрием Петровичем. Это было летом 1827 года в имении Кропотово Ефремовского уезда Тульской губернии. Свидетельством этого служит авторская приписка к стихотворению «К гению»: «Напоминание о том, что было в ефремовской деревне в 1827 году – где я во второй раз полюбил в 12 лет – и поныне люблю».

И вновь в Москве, на Поварской

В конце лета 1827 года Лермонтов с бабушкой теперь уже надолго приехали в Москву. Елизавета Алексеевна захотела проконсультироваться с московскими врачами относительно продолжения лечения Михаила серными водами Северного Кавказа. Поначалу они ненадолго поселились у Мещериновых, что жили на Трубной улице, а затем Елизавета Алексеевна сняла квартиру в доме гвардии прапорщицы Е.Я. Костомаровой на Поварской (здание не сохранилось, на его месте нынче – дом № 26).

Старинная московская улочка Поварская, возникшая на месте одноименной царской слободы, была окружена, под стать своему названию, гроздью колоритных переулков: Хлебный, Ножовый, Скатертный, Столовый, Чашников… Здесь маленький Мишель Лермонтов начал постигать географию Москвы.

Тихая, уютная Поварская со своими небольшими, по-настоящему московскими усадьбами завидно отличалась от той же Тверской с ее непомерно высокими расценками на съемные квартиры. Не зря же здесь в детстве некоторое время жил А.С. Пушкин – семья великого поэта не отличалась особым богатством и часто странствовала по Москве в поисках жилья, сдаваемого по более приемлемой цене.

А.З. Зиновьев

Какой увидел Лермонтов Москву? Своих впечатлений он нам не оставил, но зато есть любопытные заметки Виссариона Григорьевича Белинского, приехавшего в 1829 году в Первопрестольную из своего Чембара, где также прошло его детство, поступать в университет. Имение родителей Белинского находилось в том же уезде, что и Тарханы. Будущий великий критик русской литературы проделал почти тот же путь в Москву, что и Лермонтов, за тем исключением, что город он увидел впервые.

В «Журнале моей поездки в Москву и пребывание в оной» Белинский пишет: «Поутру, часов в 8, мы приехали в Москву. Еще вечером накануне нашего в нее въезда, за несколько до нее верст, как в тумане, виднелась колокольня Ивана Великого. Мы въехали в заставу. Сильно билось у меня ретивое, когда мы тащились по звонкой мостовой. Смешение всех чувств волновало мою душу. Утро было ясное. Я протирал глаза, старался увидеть Москву и не видел ее, ибо мы ехали по самой средственной улице. Наконец приблизились к Москве-реке, запруженной барками. Неисчислимое множество народа толпилось по обеим сторонам набережной и на Москворецком мосту. Одна сторона Кремля открылась пред нами. Шумные клики, говор народа, треск экипажей, высокий и частый лес мачт с развевающимися разноцветными флагами, белокаменные стены Кремля, его высокие башни – все это вместе поражало меня, возбуждало в душе удивление и темное смешанное чувство удовольствия. Я почувствовал, что нахожусь в первопрестольном граде – в сердце царства русского…

Мы поворотили направо и через ворота каменной стены, окружающей Китай-город, въехали в Зарядье. Так называются несколько улиц, составляющих часть Китая-города. Сии улицы так худы, что и в самой Пензе считались бы посредственными, и так узки, что две кареты никоим образом не могут в них разъехаться. При самом въезде в оные мое обоняние было поражено таким гнусным запахом, что и говорить очень гнусно…

Иногда идешь большою известною улицею и забываешь, что она московская, а думаешь, что находишься в каком-нибудь уездном городе. Часто в этих улицах встречаешь превосходные по красоте и огромности строения, а между ними такие, какие и в самом Чембаре почитались бы плохими и которые своею гнусностию умножают красоту здания, возле которого стоят. <…> Вообще, во всей Москве улицы узки. Самая широкая едва ли может равняться с чембарскою. Часто попадаются переулки такие гнусные, что и в самых концах Пензы невозможно таких найти».

Белинский, как видим, сумел разглядеть Москву с разных углов зрения: и с парадного подъезда, и с черного хода.

Но все же устоять перед Белокаменной будущий великий критик не смог: «Хотя Москва сначала и не нравится, <…> чем более в ней живешь, тем более ее узнаешь, тем более ею пленяешься. Изо всех российских городов Москва есть истинный русский город, сохранивший свою национальную физиогномию, богатый историческими воспоминаниями, ознаменованный печатию священной древности, и зато нигде сердце русского не бьется так сильно, так радостно, как в Москве».

Завершаются московские заметки на приподнятой ноте: раздумья по поводу памятника Минину и Пожарскому на Красной площади звучат вдохновенно и поэтически, выдавая в их авторе призвание критика, будущего «неистового Виссариона»:

«Когда я прохожу мимо <…> монумента, когда я рассматриваю его, друзья мои, что со мною тогда делается! Какие священные минуты доставляет мне это изваяние! Волосы дыбом подымаются на голове моей, кровь быстро стремится по жилам, священным трепетом исполняется все существо мое, и холод пробегает по телу. «Вот, – думаю я, – вот два вечно сонных исполина веков, обессмертившие имена свои пламенною любовию к милой родине. Они всем жертвовали ей: имением, жизнию, кровию. Когда отечество их находилось на краю пропасти, когда поляки овладели матушкой Москвой, когда вероломный король их брал города русские, – они одни решились спасти ее, одни вспомнили, что в их жилах текла кровь русская. В сии священные минуты забыли все выгоды честолюбия, все расчеты подлой корысти – и спасли погибающую отчизну. Может быть, время сокрушит эту бронзу, но священные имена их не исчезнут в океане вечности. Поэт сохранит оные в вдохновенных песнях своих, скульптор в произведениях волшебного резца своего. Имена их бессмертны, как дела их. Они всегда будут воспламенять любовь к родине в сердцах своих потомков. Завидный удел! Счастливая участь!»[48]

Белинский был всего на три года старше Лермонтова, и потому их ощущения довольно близки по своей красочности и восприятию. Добавим также, что в Кремле Лермонтов мог видеть и трофейные французские орудия, собранные там числом почти что до тысячи, и восстанавливающийся Арсенал, что приказал разрушить маршал Мортье перед бегством его армии из Москвы.

Три важнейших события…

Три важнейших события случились в России накануне приезда Лермонтова в Москву: восстание декабристов, воцарение нового самодержца – Николая I и возвращение Пушкина из ссылки с разрешением ему жить в столицах. События эти были тесно связаны между собой, в своем немыслимом переплетении оказав на формирование Лермонтова-поэта огромное влияние…

Восстание декабристов не могло не коснуться семьи Лермонтовых-Столыпиных. 7 мая 1825 года в столице скончался бабушкин брат Аркадий Алексеевич Столыпин, тайный советник и сенатор. Кроме членов верховного уголовного суда Сперанского и Н.С. Мордвинова (Столыпин был еще и его зятем), Аркадий Алексеевич приятельствовал и с теми, кого им предстояло судить – Рылеевым и Бестужевым. Такая вот была интересная эпоха.

И Столыпин, и Мордвинов имели все шансы стать членами конституционного правительства, создание которого планировалось декабристами. Неслучайно, видимо, во время следствия по делу декабристов один из них, Н.А. Бестужев, рассказал, что «покойный сенатор А.А. Столыпин одобрял тайное общество и потому верно бы действовал в нынешних обстоятельствах вместе с ним». А Мордвинов оказался единственным членом уголовного суда, отказавшимся поставить свою подпись под смертным приговором.[49]

Лермонтов не мог не знать об Аркадии Алексеевиче, ведь тот был не только братом его бабушки, но и сочинителем первого в русской литературе стихотворения на близкую поэту кавказскую тему – «Письмо с Кавказской линии к другу моему Г.Г.П. в Москве», опубликованного в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» в 1795 году. Какое интересное очередное совпадение!

Аркадий Алексеевич имел широкий круг знакомств и среди литераторов, в который входили Н.М. Карамзин, В.К. Кюхельбекер, А.С. Грибоедов. Но он был не единственным бабушкиным братом, сочувствовавшим декабристам. Потому здесь надо назвать и Дмитрия Алексеевича Столыпина, хорошо знакомого с П.И. Пестелем. Его также планировалось включить в состав конституционного правительства.