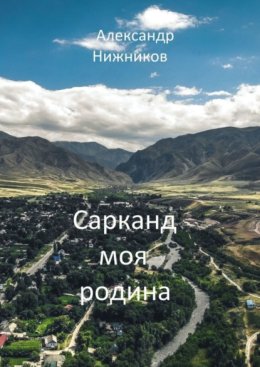

Читать онлайн Сарканд моя родина бесплатно

© Александр Нижников, 2020

ISBN 978-5-4498-5240-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Давным-давно около 50 лет назад, я, как выпускник исторического факультета Казахского Педагогического института имени Абая (КазПИ_) был направлен на работу в неведомый для меня Саркандский район Талды—Курганской области. Здесь я раньше никогда не был и очень плохо представлял себе, как сложится моя жизнь и работа.

Забегая вперёд скажу, что сложилось, в общем неплохо. Я попал в уголок Казахстана, где смешалось старина и новое, казахское, татарское, украинское и русское население, старые казачьи и крестьянские обычаи легко уживались с местными казахскими. Здесь почти все говорили на каком-то своеобразном наречии из русских, украинских, казахских слов, праздновали общие советские и старинные и религиозные праздники.

Признаюсь, я, выросший в безводной степи Казахстана, сразу влюбился в эти края с разнообразной живой природой от раздольных степей и песков до гор с вечными снежными вершинами, зелёными речными долинами, где легко найдёшь себе уголок по сердцу, занятие по зову души, от рыбалки и охоты до живописи, фотографии и другого творчества.

Меня- молодого учителя, направленного в село Черкасское, определили на квартиру, помогли с устройством быта, кругом общения и доброжелательно оказывали всяческую помощь.

После службы в армии я вновь вернулся сюда.

Мне запомнились прекрасные интересные люди. Не забуду первые уроки педагогического мастерства данные руководителями Черкасской средней школы Любко П. К., Грицаненко Т. В. Ким Е. Ц. Позже, когда я стал самым молодым директором школы в районе, уроки организаторской работы мне давали руководители Ротачёв Ф.Т, Ласкавых Е.В, Мусина М. Т. и опытные директора- коллеги- Чарапиев С. Б. Шопобаев Р.Ш, Михалев К. С. и многие другие.

Позже была работа инспектором РОНО, ответработника Саркандского райкома Компартии Казахстана, преподавателя истории в школах имени Островского и имени Ленина. Со многими руководителями района, специалистами и просто интересными людьми, работавшими здесь последние полвека, я был знаком лично, имел возможность наблюдать всё происходящее с близкого расстояния и сам во многом участвовал.

Здесь я нашел и свое семейное счастье, здесь родились и выросли мои дети.. Район, куда я приехал впервые, за эти годы стал для меня родным и близким и поэтому я считаю его своей второй родиной

Мне историку по образованию в наших краях- непочатый край работы. В первом селе‒– Черкасском, где пришлось работать, стоит известный на всю республику Мемориал и музей героев «Черкасской обороны». Некоторые участники обороны были ещё живы и удивляли своими воспоминаниями. Много рассказов пришлось услышать от участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда. В поездках по району часто бросались в глаза старинные курганы, остатки каких-то крепостей, склепы и мазары, где похоронены люди далёкого прошлого. За долгие годы работы и жизни в этих благодатных краях накопилось немало впечатлений, любопытных документов, фотографий с которыми хочу поделиться. Эта книга не мои личные воспоминания, а попытка воссоздать историю этой красивой земли с её главными событиями, бедами и радостями, именами людей. Первая моя публикация об истории возникновения Сарканда в районной газете вызвала определённый интерес и породила ещё ряд статей. Так возникла идея обобщить имеющийся материал в отдельную книгу, посвящённую нашему району, его людям и главным событиям в его истории. Они стоят того, потому что события были неординарными, историческими. а люди- активными, незаурядными тружениками и созидателями. Они вложили в развитие нашего района много сил, здоровья и творчества и заслуживают доброй памяти. Часть событий, как и деяний людей, сегодня в период становления независимого Казахстана, вызывают споры, противоречивые суждения, а иногда и осуждение. Можно давать разную оценку, можно негодовать, можно стирать из памяти названия сёл и аулов, замалчивать имена и дела, но они были и их делами и достижениями мы пользуемся до сих пор. Сегодня, как сказал поэт, «иных уж нет, а те далече», но память об их делах мы просто обязаны сохранить. Многие в период «лихих девяностых» покинули наш район, поселились где-то в других местах, но родина их тянет к себе и они приезжают сюда в места своего детства, юности, первых жизненных впечатлений, на могилы своих предков. Пусть эта книга будет своеобразным сувениром, знаком памяти о родных местах, о нашем районе.

Хочу добрым словом помянуть бывшего директора Саркандского детского дома Быкова Александра Ивановича, начавшего собирать материал по истории Сарканда, а также поблагодарить работников районного акимата за предоставленную информацию по достижениям района за последний период.

Начать хотелось бы с красоты этой земли..

Рассказ о земле Саркандской

Ущепье

Пригорки

Река Сарканка в « щеках»

«Слёзки»

Сарканка в городе

Осенние горы

Традиционное место рыбалки- озеро « Подкова»

Река Лепса

Лепса осенью

Приток реки Лепсы

Долина селевых камей

Река Баскан

В басканских « щеках»

Озеро» Тополёвое»

Утро на озере

Старая дорога

На реке Теректы

Зимний пейзаж

Предистория Сарканда

Земли нашего района имеют чрезвычайно богатое историческое прошлое. Из самых древних здесь имеются наскальные рисунки бронзового века, древние курганы, мазары-захоронения. Свыше 20 памятников относят археологи к бронзовому веку. Эти памятники до настоящего времени ещё не исследованы. Никто, к примеру, пока не знает кому принадлежат многочисленные древние курганы под Саркандом? Чьи воины охраняли Саркандскую долину с горы Карауыл-тобе, и зачем нужно было поднимать на эту гору тысячи тонн земли и вручную сооружать там ещё два кургана?

Древние курганы под Саркандом

Из первых народов, которые были зафиксированы историческими документами в VIII- III веках до н.э, здесь проживали саки- тиграхауда. Они занимаясь скотоводством и земледелием. Уже в те века они держали 4 вида скота, вели кочевой и полукочевой образ жизни. Было здесь и земледелие, а также и ремесло.

Гора Карауыл-тобе. Она возвышается над Саркандской долиной. С неё хорошо просматривается местность на 20—30 километров вокруг.

С III века до нашей эры эти земли Жетысу, судя по китайским источникам, занимают племена, которых китайцы называли кангюй (канлы). Затем из Сибири сюда пришли кочевые племена уйсынов, которых китайцы называли у-сунь. Они сумели вытеснить канлов к берегам Сыр-Дарьи и поселились в этих местах.

На горе Карауыл-тобе насыпаны ещё два больших холма… Зачем?

Легенды гласят, что кангюйский правитель, желая вернуть свои земли, пригласил наемников из южной Сибири, которых звали хунну (гунны). Так гунны под руководством своего правителя- шаньюя Чжи-Чжи в I веке до нашей эры впервые появились в Жетысу. Победить уйсунов, на помощь которым выступили китайцы, они не смогли и гунны были разгромлены.. Но дорога в Казахстан была открыта.

Со II века до нашей эры по землям северного Жетысу начали проходить первые караваны Великого шёлкового пути из Китая в Византию. Один из его путей начинался из Джунгарских ворот возле Алаколя и шел вдоль гор. Караваны останавливаясь на ночлег через каждые 40—50 километров В этих местах и возникали стоянки, караван-сараи, а позже посёлки и города. Если посмотреть на карту, то нынешние посёлки в предгорьях Джунгарского Алатау возникли именно на таком расстоянии друг от друга. Здесь же происходил товарообмен с кочевниками.

В I – II веках нашей эры из-за тесноты и междоусобиц гунны начали массовое переселение из Сибири на запад. Впереди шли вооружённые отряды, а после основное население с многочисленным скотом. Первыми на их дороге стали племена, жившие на территории Казахстана: иссидоны, даи, агриппеи, уйсуны, канлы, сарматы… Гунны не только захватили, но и ассимилировали т.е. вобрали в себя местное население. Уже через несколько поколений лет всё местное население, которое в значительной мере было европеоидным, стало монголоидным, а культура, обычаи и традиции стали общими и похожими на гуннские.

Те племена и роды, которые не захотели подчиняться гуннам, ушли на Запад, тесня других. Это был процесс, который назван в истории «Великое переселение народов». Гунны дошли до Европы, потеснив и смешав все народы от первых предков казахов до славян, помогли уничтожить Римскую империю с её рабовладельческой системой. Они создали своё государство на Балканском полуострове, которое просуществовало сравнительно недолго. После смерти самого могучего гуннского правителя- шаньюя- Аттилы империя распалась, поскольку слишком много у него было наследников, захотевших делить наследство великого отца, а огромную территорию захваченных земель невозможно было удержать.

В VI веке земли Жетысу, вместе со всем Казахстаном, захватили тюрки, пришедшие из той же Сибири. Их господство продолжалось более 500 лет до XIII века. Тюрки были родственны местным племенам, схожи в хозяйстве, культуре и поэтому местные племена сравнительно легко приняли новых властителей. Править теперь стали каганы, а государства назывались каганаты. Тюрки- это обобщенное название множества родственных племён,. Тюркского происхождения были кыпчаки, аргыны, жалаиры, найманы, уаки и другие, которые позже образовали основу казахского народа. Семиреченцы были составной частью Западно-Тюркского, Тюргешского, Карлукского каганатов, государства Караханидов.

Каганы поощряли ремесло и торговлю, поддерживали Великий шёлковыё путь, имея с него доход. В это время впервые упоминается город Койлык (Каялык), ставший одно время был даже столицей Карлукского каганата.

В период Караханидов местное население приняло новую религию‒ ислам. Если раньше главным богом кочевников был Тенгри, то теперь Аллах. Ислам принесли в Казахстан арабы, которые попытались захватить Семиречье в VII – IX веках. Захватить не удалось, а вот ислам и связанные с ним элементы культуры постепенно вошли в быт значительной части населения. С этого времени и началось строительство мечетей, мавзолеев, появились книги на арабском языке, тюркский алфавит был вытеснен арабским. Но у ислама были здесь и конкуренты. Это христиане- несторианцы и буддисты. В древнем городе Койлыке, который располагался на месте бывшего села Антоновка, обнаружены остатки христианского храма.

Жители нашего района знают и ценят своё историческое прошлое. Койлыком назван посёлок на месте которого располагался город. В местной школе создан музей, в котором центральное место занимают находки, найденные на месте раскоп

Здесь был средневековый город Койлык

На археологических раскопках Койлыка.

Последними в наши края прикочевали племена найманов, которые ушли из Сибири после захвата там власти Чингис-ханом. Правитель найманов хан Кучлук, обосновался в Койлыке и попытался обратить местное население в христианство, чем заслужил всеобщее недовольство. Когда пришли монголы, местные жители добровольно открыли городские ворота.

В краеведческом музее Койлыкской средней школы

Последующие 200 лет с XIII по XV века Жетысу находилось под властью монгольских ханов, во владениях третьего сына Чингис-хана Чагатая, а затем его потомка хана Тоглук-Тимура. После его смерти Семиречье до середины XVI века входили в государство Могулистан, после чего перешли во владения вновь образованного Казахского ханства. Когда в начале XVII века Казахское ханство разделилось на три территориально-хозяйственные единицы, получившие название жузы, Жетысу отошло к Старшему жузу.

Город Койлык к этому времени пришёл в упадок, был заброшен и занесён песком. Причин было несколько. С открытием европейцами морского пути в Индию и Китай, Великий шёлковый путь потерял своё значение. Караваны перестали возить товары в Европу сухопутными маршрутами. Слишком далеко, долго и опасно. Кочевники же со своим натуральным хозяйством покупали и потребляли мало товаров. Господствующей формой хозяйства здесь стало скотоводство, которое побудило вести кочевой и полукочевой образ жизни. А он в свою очередь заставил перейти из капитальных домов в юрты, уменьшить до минимума домашнее имущество, сделать его лёгким, универсальным, перевозимым, чтобы кочевать. Взамен удобств осёдлой жизни кочевник получал быстрое увеличение богатств в виде скота. Скот сам плодился, находил себе корм, спасался от холода и не требовал тяжёлого физического труда для своего содержания. Нужно было только умело его пасти и защищать от хищников и грабителей. Слабым местом кочевников были вечная борьба между родами за хорошие пастбища и разобщённость по большой территории, что делало их уязвимыми для захватчиков..

С середины XVII века Жетысу стало подвергаться регулярным нападениям со стороны племён джунгар, которые в 1635 году на Алтае создали своё государство. Для них было соблазнительно нападать на отдельные роды казахов, забирать скот и угонять людей в рабство. Пока казахами управляли сильные ханы вроде Есима, Джангира, джунгарам давали отпор. Однако с гибелью хана Джангира в 1652 году в степи на 30 лет установилось безвластие и джунгары творили, что хотели.

С приходом к власти хана Тауке в 1670 году вновь началось укрепление государства. Опираясь на биев и батыров, он усовершенствовал законы, добился создания общего ополчения, которое сумело нанести ряд поражений джунгарам. Однако после смерти Тауке в 1715 году джунгары вновь взяли под контроль Жетысу, а в 1723—1725 устроили «Годы великого бедствия», когда погибло не менее 1 миллиона казахов. Вновь собранное ополчение под командованием хана Младшего жуза Абулхаира нанесло несколько поражений джунгарам, но казахские ханы рассорились, а джунгары продолжали нападать и скоро вновь захватили Жетысу. Так продолжалось до 1856 года, когда китайская империя начала решительное наступление и полностью разгромила Джунгарское ханство и превратила Джунгарию в своё наместничество.

На правах победителей китайцы запретили казахам занимать освободившиеся от джунгар земли в северном Жетысу, заставили население принимать китайское подданство и обложили налогом. В защиту казахов выступил самый решительный борец с джунгарами султан Среднего жуза Абылай. Он добился, чтобы китайцы убрались из Казахстана, хотя налоги местное население продолжало платить. Он совершил три успешных похода против алатауских кыргизов, которые начали захватывать земли казахов, заставил вернуть земли и скот, а самых недовольных кыргызов переселил в район кокшетауских гор. Во главе улусов он поставил своих детей, которые стали правителями многих племенных объединений

С 1731 года начинается процесс присоединения казахских родов к России. Сначала Младший жуз, затем Средний… Старший жуз был независимым от России до середины ХIХ века. Однако казахи юга Казахстана и Семиречья не были полностью свободными, а фактически вынуждены были платить налоги и выполнять требования агрессивных соседей-Хивы, Коканда и Китая.

Появление русскоязычного населения в Жетысу не было случайным. В XVIII – XIX веках шёл активный процесс раздела мира между сильнейшими державами. Англия и Франция делили Африку, Ближний и Средний Восток, Испания, а затем и США прибирала к рукам Центральную и Южную Америку, Мексику. Россия расширялась за счёт Сибири, Кавказа и Казахстана. Средняя Азия, Жетысу в этот период было в фокусе интересов нескольких сильных государств, желавших колонизировать богатые земли. Среди них Англия, Китай, Россия и более мелкие Коканд и Хива.

Безусловно, России было выгодно присоединить Старший жуз, чтобы получить кратчайший путь для торговли с Китаем и Средней Азией, приобрести новых подданных, способных платить налоги, новые богатые земли.

Обстановка этому способствовала. Ещё в 20 е годы XIX века 14 султанов Старшего жуза сами обратились Александру I с просьбой принять их в состав России и к 1824 году около полумиллиона жителей юга Казахстана приняли российское подданство. Казахи, как и многие соседние с ней народы выбирали Россию. Дело, конечно, было не любви к ней, а в том, что Россия покровительствовала, включала малые народы в свой состав, брала меньше налогов, чем хищные правители соседних государств, обеспечивала мирную жизнь.

Юг Казахстана в первой половине XIX века поделили Хивинское и Кокандское ханства. Хива контролировала левый берег Сыр-Дарьи, где строила крепости, собирала налоги с местного населения. Судя по многочисленным жалобам местных казахов оренбургскому генерал-губернатору, который тогда вовсе и не был их начальником, хивинцы творили вопиющие бесчинства с родами Торткара, Шекты и другими, что породило восстание знаменитого казахского батыра Жанкожи Нурмугамедова.

Правобережье Сыр-Дарьи и весь юг до Узун-Агаша, что под Алматы, был под властью Коканда. Коканд забирал у казахов и кыргызов лошадей для своей кавалерии из них же набирал ополчение. Налогами облагались города и купеческие караваны. Каждая казахская семья ежегодно в виде налога отдавала 6 голов овец, 4 арбы саксаула и множество баулов камыша. Документы свидетельствуют, что в 1850 г. свыше установленного налога у казахов было отнято ещё 50000 голов скота. В 1958 году правитель Ташкента Мырза Ахмед заставил казахов платить не только с баранов, как обычно, но и с верблюдов и КРС. Когда жители юга возмутились, он в наказание приказал брать налог не только со скота, но и с незамужних девушек…

Эти бесчинства вызвали большое восстание на юге. После его подавления свыше 5000 семей (а по другим данным до 15 тысяч семей) откочевали на север под власть России. Русские таких бесчинств в отношении казахов не позволяли, а султанам и биям, принявшим российское подданство, вообще светили награды и льготы. В это время Россия посылала в Старший жуз лишь небольшие военные отряды с рекогносцировочными, разведывательными и дипломатическими целями. со строгими инструкциями не чинить местному населению никаких бед, а на закупку продовольствия и на постой выдавала серебряные деньги. Так в инструкции подполковнику В. Шубину, который в 1825 году прибыл в район реки Каратал, предписывалось: « Со вступлением в Киргизскую степь отряд держать в строгом повиновении,.. за обиды и оскорбления киргизам (казахам) сделанные, взыскивать примерно по всей строгости». Такие же инструкции и приказы давались и другим отрядам и войскам последнего периода войны с Кокандом

Русские были встречены местными султанами благожелательно. В том же 1825 году казахи Уйсынской волости, численностью около 50 тысяч человек дали согласие на открытие внешнего округа на своей территории, что означало принятие российского подданства.

В 40 е годы здесь побывали русские разведывательные отряды есаулов Нюхалова и Абакумова.

В 1846 в урочище на реке Лепсы состоялся курултай казахской знати Семиречья Он был созван в связи с дипломатической миссией генерала Вишневского. Цель миссии Вишневского была склонить султанов Старшего жуза к борьбе с восстанием против России султана Кенесары Касымова и к вступлению в российское подданство. На курултае 10 мая 1846 года в верховьях реки Лепсы участвовали многие предводители родов и племен, видные султаны Семиречья. Курултай завершился подписанием султанами и влиятельными муллами документа о поддержке России.

Теперь Россия имела вполне законные основания продвигаться в Семиречье. Летом 1846 года после курултая русские отряды появились в долине реки Кызылагаш, в 1847 году заложили укрепление Капал, а в 1854‒ крепость Верный (Алматы). Между Капалом и Аягузом, ближайшим опорным пунктом России, был проложен тракт и заложены 12 пикетов, для охраны и отдыха проезжавших. Вдоль казахско-китайской границы было заложено несколько казачьих станиц и выселков для охраны новых рубежей, поддержания порядка. Так появился вначале выселок, а затем станица Саркандская…

Местные казахи в основной массе спокойно без эксцессов приняли российское подданство, поделились землёй с казаками и переселенцами. Таким образом, к 1847 году подавляющее большинство казахов Семиречья перешли в российское подданство добровольно. Вместе с ними приняли российское подданство и 40 тысяч кыргызских семей, живших в района Исык-Куля, во главе с манапами Жантаем, Жангаром и Ормоном.

Только после этого 10 января 1848 года в Семиречье был назначен российский пристав. Ему вменялось в обязанности регулирование отношений с местным населением, борьбу с преступностью и в частности с барымтой, улаживание межродовых споров и строительство военных укреплений для противодействия Коканду, который имел свои крепости в Токмаке, Пишпеке, Аулие-ате, Чимкенте и других местах. Передовая крепость кокандцев-Таушубек располагалась на реке Каскелен недалеко от Верного. Первоначально приставство располагалось в Капале, а с 1855 года переместилось в Верный.

Рождение Сарканда

Сарканд- как постоянный населённый пункт возник в 1858 году. Его основали несколько крестьянских семей, прибывших сначала в Капал, из Томской губернии Каинского округа, чтобы стать казаками. Узнав, что лучшие места в Капале уже заняты местными казаками и ранее прибывшими переселенцами, они с согласия пристава пожелали основать свой хутор на реке под названием Саркан, через которую недавно переправлялись по пути в Капал. (В первых документах река и названный по её имени выселок названы Сарканом. Названия Саркант, Сарканд пришли позже. Последнее название широко распространено в документах, географических справочниках и картах.) Новым переселенцам власти обещали, что они получат землю и что каждая семья получит, деньги на переезд и другие льготы. Действительно, позже решением генерал-губернатора вновь образованной Семиреченской области Г. А. Колпаковского каждому переселенцу мужского пола, прибывшему сюда на жительство, выделялось по 30 десятин земли, 55 рублей подъемными на обзаведение скотом, 200 брёвен и 50 жердей на дом и на сараи из близлежащих гор. Кроме того, для привлечения сюда новых переселенцев, их освобождали от налогов и податей на 15 лет, а от военной службы на 2 года. Но когда переселенцев стало намного больше, с 1885 года земельный надел урезали до 10 десятин, а льготы до 3 лет.

До 80 х годов переселенцев было мало и их приходилось в эти края заманивать. Несмотря на заманчивые условия, ехать из России в далёкий мусульманский край находилось мало охотников. Слишком далеко и опасно. Часто крестьяне, перед тем, как отправляться в дальний край, посылали своих разведчиков, которых называли «охотниками» или « самовольцами». Те, побывав на новых местах, рассказывали, что, да как, но легче от этого не становилось.

Что ожидало переселенцев на новых местах? Как встретит русских мусульманское население с чуждыми нравами и обычаями, про которые рассказывали множество небылиц и ужасных историй? Как сложится жизнь без привычных бревенчатых домов, погребов, бань, церквей? Что с собой взять в дорогу? Дело, порой, доходило до смешного. Некоторые переселенцы, наслушавшись разных историй, клали в телегу на всякий случай тяжёлые камни, чтобы придавливать в бочках квашеную капусту. Как будто в Жетысу не было своих камней.

Добираться из Томской губернии приходилось на пароходе до Семипалатинска, а оттуда, на купленных телегах, по тряскому, наспех проложенному Капальскому тракту до укрепления Капал. Путь от Семипалатинска до Капала на телегах занимал не меньше 20 дней. Дети и женщины ехали в телегах, мужики шли пешком. Путь был нелёгким и полным опасностей. Нередко случались и трагедии. Это, когда степные звери, а иногда разбойники-барымтачи ночью угоняли единственную лошадь или когда погибал хозяин-кормилец. Сюжет известной картины. В. Иванова « Смерть переселенца» взят отнюдь не с потолка…

Место, которое выбрали первые сарканцы было хорошим. Умеренный предгорный климат обещал хорошие урожаи хлеба. Река Сарканка с непонятным названием, которое переводилось с казахского, то ли как « жёлтый сахар», то ли как « жёлтая кровь», была полна рыбы. По берегам раскинулись участки плодородной земли, а в прибрежных зарослях и горных ущельях много дичи, ягод и грибов. Не досаждали привычные для сибиряков кровопийцы-комары. И хотя постоянных поселков местного казахского населения здесь не было, а были лишь передвижные аулы, на кочевых трассах, да следы многочисленных стоянок скота., первые переселенцы видели кипевшую вокруг жизнь.

Первые переселенцы. Фотархив РК

Первоначально переселенцы разделили и засеяли выделенные участки земли. Жить первое время пришлось в своих телегах, в шалашах, скирдах сена и соломы, а позже в вырытых землянках. Такая жизнь продолжалась не менее 3—5 лет. Местное население с налаженным бытом жило тогда намного лучше. Между земледелием, собирательством и обустройством своего быта самые крепкие и предприимчивые мужики отправились в близлежащие горы валить и сплавлять по реке Сарканке лес. Внизу брёвна ловили и выкатывали на берег. Из них потом строили дома и сараи.

До 80 х годов XIX века переселенцев в Жетысу было мало. В это время здесь было лишь несколько русских станиц, хуторов и выселков в которых в основном жил военно-служилый люд под названием казаки. На территории нашего района это были станицы Сарканская, Тополёвская, да выселки Каргалинский и Покатиловский (Басканский).

С образованием в 1867 году Семиреченского казачьего войса Сарканд стал станицей. На казачьем кругу был выбран атаман, который управлял всей жизнью станицы.

Все мужчины, когда заканчивалась отсрочка от службы, должны были проходить военную подготовку и дважды в год отправляться в учебные лагеря. Каждый казак обязан был на свои средства приобрести строевого коня, военную форму, личное оружие. Это накладывало свой отпечаток на всю жизнь станицы.

Постепенно станица Саркандская увеличивалась численно и расстраивалась. Из землянок саркандцы перебрались в мазанки и бревенчатые дома, обзавелись скотом, птицей, пчёлами, разводили огороды и садики. Они начали приспосабливаться к местным условиям. Сюрпризов для переселенцев- сибиряков оказалось немало. После первых радостей от тёплого климата, богатой природы и белого пшеничного хлеба вместо ржаного, пришли некоторые разочарования. Как оказалось, поля и огороды здесь нужно регулярно поливать, к чему сибиряки были совершенно непривычны. Это означало, что нужно строить плотины, водозаборы, водохранилища, многокилометровые арыки и содержать их. Резкие перепады температур приводили к тому, что ранние посевы нередко вымерзали от заморозков, а овощи нужно было садить не раньше мая. Иногда хлеб погибал от сильной засухи, вымерзал, а временами погибал от нашествия саранчи.

Трава на лужайках быстро выгорала от зноя и поэтому с косьбой нужно было поторапливаться, а скот чаще перегонять на новые места и охранять.. Нужно было беречь поля от потравы, скот от конокрадов. Была и высокая смертность от болезней самих людей, поскольку никаких больниц до самого Капала и Верного здесь не было. Лечили местные знахарки, благо, что лекарственных трав было много.

Первые жилища переселенцев. Фотоархив РК

Постепенно налаживались деловые отношения с местным населением. Переселенцы заводили друзей среди казахов, учились у местных пастбищному скотоводству, табунному содержанию скота, в том числе и в зимнее время, узнавали особенности климата и много других секретов. Со временем пастухами казачьего и крестьянского скота нередко становились местные казахи, поскольку они лучше могли сохранить скот от хищников, барымтачей-конокрадов и не боялись за небольшую плату заниматься этой опасной для здоровья работой, а казаки и крестьяне делились за это своим урожаем. Часть казаков вообще отдавали на целый сезон свой скот в казахские отары и табуны. В станице несколько казахских семей обрели постоянное место жительства. Со своей стороны казахи учились у переселенцев огородничеству, возделыванию капусты и картофеля, некоторым секретам кузнечного, столярного и других ремёсел.

Большинство первых крестьян-переселенцев и казаков научились говорить по- казахски, а их дети знали его уже с малых лет. Все казахские названия рек, гор, ущелий и урочищ сохранились. Часть казахов начала осваивать русский язык.

Безусловно, во взаимоотношениях были не только положительные стороны. Бывали обман и обсчёты при торговле, хищения скота и ответные карательные меры, была потрава посевов, борьба за сенокосы, за лучшие участки земли, за арыки и т. д. Но в целом, как писал выходец из этих мест М. Тынышпаев, « Киргизская (казахская) масса еще раньше слыхавшая о порядке, справедливости и могуществе русских, встретила безусловно, дружелюбно, понимая, что прежним постоянным бедствиям от бесконечных войн, внутренних распрей и непорядков наступит конец.»

Записки Р. Закржевского о Сарканде

Что представлял из себя Сарканд в то время? Об этом мы узнаём из документов и рассказов очевидцев.

В 1893 году член Русского географического общества Роман Закржевский, посетив русские селения Семиречья, составил обширный очерк жизни и быта местных жителей. Из его очерка узнаём, что в станице Саркандской, где было 447 дворов с 1820 жителями, в центре стояла деревянная церковь с теннистым садом, училище для детей обоего пола, станичное управление, почта-телеграф, мусульманский молитвенный дом.

Р. Закржевский отмечает опрятный, привлекательный вид станицы… Почти все дома обсажены деревьями, во многих имеются фруктовые садики. Большинство населения- казаки русского и монгольского происхождения. Здесь же проживало несколько крестьянских семейств, а также татары, сарты- бухарцы и четыре еврейские семьи. Жили здесь и казахи, хотя основная масса их проживала в близлежащих аулах.

Основное занятие казаков- хлебопашество, но сеяли мало, поскольку нет хорошего сбыта хлеба. Свои земли они зачастую сдавали в аренду татарам, сартам (бухарцам) и местным казахам. Казахов здесь мало и они в основном нанимались к казакам на работу за низкую плату. Казаки- даже самые бедные, считают престижным нанимать наемных рабочих.

Лавки с «мелочной торговлей», которых около 20, – принадлежали татарам, сартам-бухарцам и евреям. 12 лавок- мясные, которые принадлежали предприимчивым казахам. Главные покупатели «мелочной торговли» были местные казахи из окрестных аулов. В июне-августе они привозили в Сарканд сырье; кожи, пушнину, шерсть и другое, а взамен покупали бытовые вещи промышленного производства: ситец, сахар, керосин и т. д. Осенью казахи из ближних и дальних округов приезжали за зерном и мукой. Цены на продукты были низкими: 1 пуд (16 кг.) пшеничной муки стоил всего 35 копеек, а пуд говядины-1рубль 20 копеек.

Так выглядел наш Сарканд в концеXIX века.

Со второй половины 90 х годов спокойная размеренная жизнь этих далёких от центров цивилизации мест начала быстро меняться.

Сарканд в начале ХХ века

В начале ХХ века станица Сарканстская была административной частью Лепсинского уезда Семиреченской области в которую входило 17 волостей и 10 казачьих станиц. Волости, где проживало местное казахское население, управлялись волостными султанами, утверждёнными вышестоящими губернаторами. Каждая волость делилась на административные аулы по 70—80 семей, (как тогда говорили- кибиток), во главе с избираемым казахскими мужчинами аульным старшиной. Волостные и аульные начальники и решали основную массу текущих дел: от сбора налогов и ремонта дорог до охраны порядка. Казахи жили как бы в двух измерениях; в традиционном и новом, пришедшем вместе с российским подданством. Основная жизнь текла по законам шариата и адата- нормам старинного мусульманского и семейного права, родовым обычаям и традициям.

Казачьи станицы, в отличие от местного населения, жили по своим законам и подчинялись своему начальству. Казаки были по своему статусу выше местного населения и их готовили в случае чего не только охранять границу, защищать земли новой Родины, но и усмирять…

Атаман подчинялся только станичному правлению, избранному на станичном сходе, который собирался не часто, да вышестоящему наказному атаману. Рядовых казаков и казачек с детства держали в ежовых рукавицах. Строгая дисциплина, уважение и подчинение старшим было у каждого вложено в сознание с детства. Во многом поэтому, приказы атамана и станичного правления выполнялись неукоснительно. С 20 лет молодых парней призывали на службу. Несколько недель они учились махать шашкой и колоть пикой, рубить на полном скаку лозу, стрелять, джигитовать, воспитывать боевого коня. Потом их допускали к несению службы.

После нескольких лет действительной службы в полку с 20 до 38 лет, казака отправляли в запас на 5 лет. В 38 лет казак выходил в отставку, но состоял в ополчении еще 10 лет. В 48 лет казак окончательно выходил в отставку, хотя обязан был сохранять боеготовность. Совсем старые казаки следили за жизнью станицы, охраняли традиции.