Читать онлайн Ключи от космоса. Система контроля морского базирования бесплатно

© В.К. Мзареулов, 2023

© ООО «Издательство Родина», 2023

* * *

Флот двух бесконечностей

Морской космический флот – большой отряд советских экспедиционных судов и военных кораблей, принимавший непосредственное участие в создании ракетно-ядерного щита СССР, обеспечении летно-конструкторских испытаний космических; аппаратов, управлении полетами пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций, запускаемых с советских полигонов. Суда Морского космического флота; участвовали в ряде работ по международным космическим программам.

Идея создания морских измерительных пунктов была высказана академиком С.П. Королевым после успешного запуска первого искусственного спутника Земли, когда его ОКБ-1 приступило к практическому воплощению в жизнь программы полетов человека в Космос.

Космический аппарат с момента старта и до окончания полёта должен находиться под наблюдением и управлением. С этой целью начиная с 1956 г. на территории СССР было построено более 20 наземных измерительных пунктов (НИП).

Однако, как показали расчеты, при орбитальных полетах вокруг Земли из 16 суточных витков 6 проходят над Атлантическим океаном и «невидимы» с наземных измерительных пунктов на территории СССР. Не видна НИПам и большая часть траектории, на которой обычно происходят расстыковки космических аппаратов, их торможение и спуск с орбиты, а также включение разгонного блока автоматических межпланетных станций или спутников связи при смене траектории – т. н. «второй старт».

А именно эти, наиболее ответственные события должны находиться под наблюдением и управлением НЕПРЕРЫВНО и БЕЗУСЛОВНО. В противном случае возможны любые неприятности – утрата управления и потеря объекта, неполучение данных о причинах проблемы.

Необходимость создания измерительных пунктов вне территории страны возникла в 1959 году в связи с запуском первой межпланетной станции. По расчетам, наилучшим местом для наблюдения за работой разгонного блока оказалась зона Гвинейского залива в Атлантическом океане.

В срочном порядке была установлена телеметрическая радиоаппаратура на трех торговых судах Министерства морского флота СССР: «Ворошилов», «Краснодар» и «Долинск». Экспедиции этих судов, укомплектованные инженерами и техниками подмосковного научно-исследовательского института, в августе 1960 года вышли в свои первые рейсы. Это было началом – в составе наземного командно-измерительного комплекса при НИИ-4 Министерства обороны СССР появился плавучий телеметрический комплекс (ПТК).

После работ по запускам первых автоматических межпланетных станций и контролю полетов беспилотных космических кораблей, эти суда обеспечили прием телеметрической информации при посадке космического корабля «Восток» с первым космонавтом Планеты Ю.А. Гагариным. К работе по телеметрическому контролю за полетом космического корабля «Восток» над Тихим океаном были привлечены три корабля ТОГЭ-4.

26.11.1962 г. все работы, связанные с формированием экспедиций, организацией и проведением измерений, были переданы Командно-измерительному комплексу (КИК, в/ч 32103), а суда ПТК переданы в специальную в/ч 26179.

Позднее, 17.01.1969 г. в/ч 26179 получила наименование «Отдельный плавучий измерительный комплекс» (ОПИК), а 25.01.1973 г. – «9-й Отдельный морской командно-измерительный комплекс» (ОМ КИК) в составе Командно-измерительного комплекса, подчинённого Главному управлению космических средств (ГУКОС, до 1970 – ЦУКОС) Министерства Обороны СССР.

В связи с расширением программы исследований и освоения космического пространства и, в частности, под первую лунную программу СССР, потребовалось пять хорошо оснащенных специализированных судов. В 1967 году, в Ленинграде, в рекордно короткие сроки были построены суда: командно-измерительный комплекс «Космонавт Владимир Комаров» четыре телеметрических судна-измерителя: «Боровичи», «Невель», «Кегостров», «Моржовец». Новые суда по своему внешнему виду резко отличались от торговых судов и военных кораблей. Было принято решение о включении их в состав научных, с правом носить вымпел научно-экспедиционного флота Академии Наук СССР. Экипажи этих судов состояли из гражданских моряков Минморфлота СССР, а экспедиции формировались из числа научных сотрудников НИИ, гражданских инженеров и техников.

До 1970 г., находясь под флагом СССР, суда выходили в рейс под легендой судов снабжения рыболовного флота. Личный состав экспедиций оформлялся в составе экипажа, специальная техника в формуляре судна не указывалась. В результате такой скрытности любой заход в порт мог привести к неприятностям и провокациям. Открытый статус научно-исследовательские суда, занятые в космических программах, получили 4 ноября 1970 г., когда при Отделе морских экспедиционных работ АН СССР была создана Служба космических исследований – СКИ ОМЭР АН СССР, которой эти суда и стали формально принадлежать.

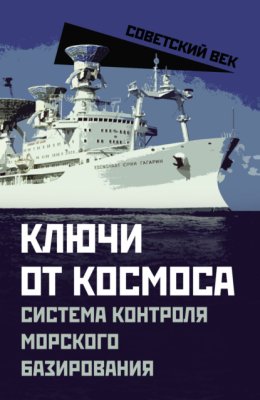

Под вторую советскую программу исследований планеты Луна, в 1970–1971 годах, в строй космического флота вошли уникальные суда: «Академик Сергей Королев» и «Космонавт Юрий Гагарин». Они воплотили в себе новейшие достижения отечественной науки и техники и были способны самостоятельно выполнять все задачи, связанные с обеспечением полетов различных космических аппаратов, пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций.

С 1977 по 1979 годы в состав «Морского космического флота» вошло еще четыре телеметрических судна, на бортах которых были начертаны имена героев-космонавтов: «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Георгий Добровольский», «Космонавт Павел Беляев» и «Космонавт Виктор Пацаев».

К концу 1978 года флот СКИ ОМЭР насчитывал 11 судов. В Одессе базировались «Космонавт Юрий Гагарин», «Академик Сергей Королёв» и «Космонавт Владимир Комаров», в Ленинграде – «Боровичи», «Кегостров», «Моржовец», «Невель», «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Павел Беляев», «Космонавт Георгий Добровольский», «Космонавт Виктор Пацаев».

«Космонавт Владимир Комаров»

Экипажи судов формировались в Балтийском и Черноморском морских пароходствах из моряков и офицеров гражданского морского флота. Персонал, осуществлявший работы по космическим объектам и обслуживание радиотехнических средств, формировался как из офицеров Советской Армии, так и из гражданских служащих – инженеров и техников с опытом работы на наземных измерительных пунктах или на других судах Службы.

Тихоокеанский плавучий измерительный комплекс совершенствовался по мере развития советской ракетно-космической техники. Вслед за ТОГЭ-4 в 1963 г. появилась ТОГЭ-5 (ЭОС «Чажма», ЭОС «Чумикан»). В 80-е гг. флот пополнился корабельными измерительными комплексами «Маршал Неделин», «Маршал Крылов».

Из-за проблем с финансированием к началу 90-х использование судов СКИ ОМЭР в космических программах начало сокращаться. Вполне работоспособные суда без работы становились на прикол, меняли владельцев и порты приписки, занимались извозом в т. н. «коммерческих рейсах» и, наконец, своим ходом уходили на слом в Индию, в Аланг.

В апреле 1995 г. директивой Генерального штаба Вооружённых сил РФ финансирование ОМ КИК было прекращено и Служба космических исследований перестала существовать.

Оставшиеся к тому времени у России суда – «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Павел Беляев», «Космонавт Георгий Добровольский» и «Космонавт Виктор Пацаев» были выведены из ведения Министерства обороны в Российское Космическое Агентство («Роскосмос»).

К настоящему времени (2019 год) осталось существовать лишь одно судно морского космического флота – «Космонавт Виктор Пацаев», стоящее в порту Калининград у причала Музея Мирового океана и продолжающее поддерживать сеансы связи и приёма телеметрии с российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Четыре задачи флота космической службы:

1. Связь с экипажем космического аппарата

Для контроля за действиями экипажа, для обмена информацией, и для проведения репортажей с орбиты Центру управления полётом и космонавтам, находящимся на борту космического аппарата, необходимы каналы речевого и телеграфного радиообмена, а также каналы приёма и передачи телевизионного изображения.

Оснащённые станциями УКВ- и спутниковой связи, суда СКИ ОМЭР были способны эти каналы поддерживать.

Основные районы работы научно-исследовательских судов СКИ ОМЭР: на посадочных витках и «втором старте» – южная и центральная Атлантика и Средиземное море, на «глухих» витках – северная Атлантика

2. Управление

Космическим аппаратом, выведенным на орбиту, необходимо управлять. Люди, находящиеся на борту аппарата, могут управлять аппаратом вручную. Управление может происходить и без участия экипажа, автоматически, по заданной программе или дистанционно, путём посылки радиокоманд. При этом команды готовятся в Центре управления полётом и ретранслируются на борт аппарата через наземные или морские измерительные пункты.

По командам управления движением корректируется орбита космического аппарата и его ориентация в пространстве, выдаётся тормозной импульс при посадке на Землю, выполняется разгон аппарата при его выводе с опорной орбиты на заданную траекторию, например на орбиту геостационарного спутника или на траекторию к Марсу, к Луне.

По командам управления бортовыми системами происходит включение передатчиков, изменение режимов работы электронной аппаратуры, включение резервного оборудования при неисправностях.

В зоне радиовидимости выполнение команд может происходить сразу при их получении космическим аппаратом. В остальных случаях команды хранятся в бортовой памяти аппарата для выполнения в заданное время.

3. Траекторные измерения

Траекторные измерения необходимы для расчёта параметров орбиты космического аппарата и прогнозирования его движения, а в конечном счёте – для управления его полётом.

Для измерения траектории используются данные, полученные с нескольких измерительных пунктов. При этом важно иметь точные координаты самих этих пунктов. Морские измерительные пункты были способны выполнять задачу траекторных измерений благодаря корабельным системам точного позиционирования и стабилизации положения.

4. Телеметрические измерения

Телеметрические измерения – это приём и обработка данных о состоянии бортовых систем космических аппаратов, о режимах их работы, о состоянии электропитания, о состоянии здоровья космонавтов и т. п.

В процессе вывода космического аппарата на орбиту и управления его движением при посадке или разгоне по каналам телеметрии с борта передаётся информация о моментах включения и выключения двигателей, об ориентации аппарата в пространстве.

Телеметрические данные в сочетании с результатами траекторных расчётов позволяют точнее управлять движением космического аппарата или, например, точнее определять время и место его посадки на Землю.

В зоне радиовидимости наземного или морского измерительного пункта телеметрические данные могут быть получены с космического аппарата «в реальном времени». За пределами зоны аппарат накапливает данные в бортовой памяти, а войдя в зону, по команде или в заданное время «сбрасывает» её на измерительный пункт. Далее, по каналам наземной или спутниковой связи поток принятой информации отправляется в Центр управления полётом.

Б. Покровский

По морям, по волнам…

ПОКРОВСКИЙ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ Родился 30 июля 1923 года. В 1943 году поступил в Тамбовское артиллерийское техническое училище. Ветеран Великой Отечественной войны, воевал в составе 1-й Гвардейской армии, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов.

С 1952 года служил в частях Ракетных войск. В 1956–1957 годах был одним из создателей комплекса измерительных средств связи и единого времени. Под его руководством были организованы работы в Центре службы метрологии, энергетики, эксплуатации и технического обеспечения. С 1957 года – старший инженер отдела 4 НИИ Министерства обороны СССР, принимал участие в создании командно-измерительного комплекса, затем до 1974 года, заместитель Начальника Центра командно-измерительного комплекса по материально-техническому снабжению.

Принимал участие в запусках и обеспечении полётов первых искусственных спутников Земли, полётов межпланетных станций к Луне, Венере и Марсу, а также полётов по пилотируемой программе СССР.

После увольнения в запас Борис Анатольевич стал одним из организаторов и руководителей Совета ветеранов КИКа.

Скончался 10 апреля 2001 года. Похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище.

О том, что космическим кораблям в свое время потребуется помощь морских, ученые думали еще до запуска первого спутника. Говорили об этом и в НИИ-4, где создавался Командно-измерительный комплекс. А в 1955 году научные сотрудники Н.Г.Устинов, Ю.Е.Дежников, А.Г.Масюк инициативно взялись за внеплановую работу, так сказать, по совместительству с основной, чтобы поглубже разобраться в сути заинтересовавшей их проблемы. Она оказалась со многими неизвестными и, как считали ее первопроходцы, весьма перспективной. Однако, так сказать, прав гражданства не имела, поскольку оставалась внеплановой и держалась на плаву благодаря увлеченности ее добровольных исполнителей. Но через пару лет работой заинтересовалось и начальство. Напомню, 21 августа 1957 года состоялся первый успешный пуск межконтинентальной ракеты. Ее головная часть опустилась на самом восточном краешке нашей страны. «Головка» могла бы полететь и дальше. Но куда? Дальше – океан. Значит, при пусках на полную дальность таких ракет или при испытании более мощных «изделий» их последние ступени будут приземляться, то есть приводняться, за пределами страны, в акватории Тихого океана.

С.П.Королев

С.П.Королев предложил нашему институту, как головному по организации траекторных и телеметрических измерений, разработать методы и средства слежения за головными частями ракет на заключительном, надводном участке траектории и определения времени и координат их приводнения. Эти данные необходимы для оценки главных характеристик ракет – точности и дальности их полета. Вот тогда-то и пригодились поисковые разработки Н.Г.Устинова и его коллег. Королев ничего не знал об их работе и был удивлен и очень обрадован, когда ему доложили о том, что в институте такие вопросы уже рассматриваются. Работа сразу же получила права гражданства, стала плановой темой, которую так и назвали – «Акватория». Состав ее исполнителей заметно расширился, в работу включились баллистики, радисты, гидроакустики, другие специалисты. Учитывая важность и срочность работы, Королев торопил. Ее возглавил заместитель директора института по научной части Г.А.Тюлин, человек энергичный и решительный, обладавший исключительной способностью выбирать из десятка предложений самое оптимальное. Руководитель «Акватории» после беседы с Королевым совершенно определенно утвердился во мнении и ориентировал исполнителей, что результатом работы должны быть не только научные отчеты на библиотечных стеллажах, но и самые настоящие научно-исследовательские суда на Тихом океане.

– И не когда-нибудь в будущем, – сказал Георгий Александрович на первом же совещании исполнителей темы, – а менее чем через год. Сергей Павлович намечает новые летно-конструкторские испытания на октябрь 1959 года. Так что, дорогие друзья, времени на раскачку у нас с вами нет… Мы с товарищем Устиновым подготовили план работы по теме и распределение обязанностей исполнителей. Прошу ознакомиться, и, как говорится, «по машинам!».

И закипела напряженная, увлекательная работа. Подготовка методик измерений с использованием существовавших тогда радиотехнических средств продвигалась достаточно успешно: ученые опирались на опыт, накопленный на сухопутных пунктах Командно-измерительного комплекса. Но стационарные пункты стоят на земле неподвижно, как вкопанные, в прямом и переносном смысле слова. Не шелохнутся основания антенн, зеркала которых неотступно «смотрят» на спутник, проходящий в зоне их радиовидимости. Совсем иное дело на море. Даже при небольшой качке судна смонтированная на нем антенна потеряет из виду объект, стремительно пролетающий над ней. А найти его снова не так-то легко и быстро. А если шторм! Тогда никакой прибор программного наведения не поможет (на суше-то он хорошо справляется со своими обязанностями). Выход один: найти такие методы и средства, которые смогли бы «заставить» основание антенн оставаться в горизонтальном положении, несмотря на качку судна. Для практического решения проблемы создания гиростабилизированной платформы, как ученые называли послушное им основание корабельных антенн, потребовались усилия механиков, математиков, радистов, программистов, специалистов многих других профессий.

Определение времени и точки приводнения объекта тоже имело отличия от аналогичных сухопутных измерений. На помощь радиолокационным и оптическим средствам пришлось привлечь гидроакустические. Потребовалось также изыскать методы и средства, чтобы предохранить тончайшие измерительные и научные приборы от губительного воздействия агрессивной морской влажности и колебаний температуры: они не должны влиять на точность измерений и показаний приборов. С особой тщательностью подходили исполнители «Акватории» к размещению на судах разнотипной аппаратуры, которую на суше из-за взаимных помех устанавливают на определенных расстояниях друг от друга. В ряде случаев эти расстояния достигают сотен и тысяч метров. Когда же «неуживчивую» технику по каким-либо причинам приходится устанавливать рядом, то ее экранируют. При этом металлические экраны обязательно заземляют. На судах, понятно, нет ни соответствующих «расстояний», ни условий для обычного заземления. Пришлось поломать голову и над этими на первый взгляд «простенькими» задачами. Стало проблемой и электроснабжение техники измерений и связи на судах. Мощность их электростанций обеспечивает лишь судовые нужды и на посторонних потребителей не рассчитана. А новые потребители оказались к тому же весьма требовательными к параметрам источников тока. Этого судовая энергетика вообще обеспечить не могла, если бы у нее даже и оказались резервы мощности. Словом, с каждым днем возникали все новые вопросы и проблемы – научные, инженерные, организационные. На помощь исполнителям «Акватории» пришло пополнение: кандидат технических наук Н.Г.Фадеев, только что возвратившийся с Камчатки, где около двух лет возглавлял самый дальний измерительный пункт, старший научный сотрудник Е.В.Яковлев, специалист с большим опытом и глубокими знаниями, другие высококвалифицированные инженеры.

Времени для разработки и создания специальных измерительных средств недоставало. Да такая задача перед исполнителями темы тогда, насколько я помню, и не ставилась. После тщательных проработок и расчетов было решено использовать с минимальными переделками сухопутную технику, хорошо зарекомендовавшую себя на полигонах и пунктах Командно-измерительного комплекса. Там ее и позаимствовали. Гидроакустическую – дали моряки. С оптикой помогли ленинградцы, которые в свое время создавали кинофототеодолиты для измерительных пунктов Байконура. Агрегаты и станции для электропитания получили на московском заводе «Прожектор». Помню, приехал к директору завода Н.П.Оболенскому в тот день, когда он обещал «выпустить продукцию». Спрашиваю: «Готовы агрегаты?» Директор тот же вопрос повторил по селектору начальнику цеха. Тот отвечает: «Заканчиваем повторную покраску». Ждать, пока она высохнет? Переглянулись с Николаем Павловичем и сразу поняли друг друга. Время не ждет. Иду в шумящий цех. Рабочие удивились: еще никогда такого не было, чтобы заказчик принимал прямо в цехе агрегаты, на которых краска не высохла. Кто-то из окруживших меня вспомнил: «В войну такое бывало, а в мирное время нет…»

Итак, вроде бы вся техника для судов подготовлена. Но для того чтобы встроить и состыковать все это «хозяйство» на борту судов, корабелам прежде всего нужны рабочие чертежи. Для их разработки конструкторам необходимы исходные данные. На «свою» технику их выдавали исполнители «Акватории». А с судами под монтаж техники оказалось куда труднее. Ни в институте, ни на космодроме, ни в Командно-измерительном комплексе, разумеется, никаких морских судов тогда не было. Для того чтобы их заполучить, оказалось, что одних научных обоснований и самых скрупулезных расчетов недостаточно. Еще понадобилась пробивная сила начальника института А.И.Соколова, который был вхож к заместителю министра М.И.Неделину, державшему руку на пульсе «Акватории», оперативность и решительность руководителя темы Г.А.Тюлина, энтузиазм и неутомимость ее исполнителей. Они просили, доказывали, требовали на разных уровнях морских и сухопутных инстанций. Одни инстанции ставили под сомнение сроки выпуска рабочих чертежей и переоборудования судов. Другие не верили в возможность создания гиростабилизированных платформ под антенны. Кое-кто вообще скептически относился к идее организации морского измерительного комплекса и целесообразности выделения для этого судов. К тому же действительно торговый флот после войны нуждался в пополнении и обновлении. Судостроительные заводы и КБ были перегружены заказами Министерства морского флота. Каждое судно у него было на счету. Для того чтобы передать другому ведомству хотя бы одно судно, требовалось распоряжение самого правительства. А новому комплексу были необходимы поначалу четыре корабля: три измерительных и один связной. Дело в том, что для определения с необходимой точностью траектории и точки приводнения последней ступени ракеты, измерения должны производиться не менее чем из трех удаленных друг от друга точек. В них-то и будут работать корабли, принимая в свои радиообъятия летящий объект. А связное судно предназначалось для приема с космодрома и ретрансляции на измерительные корабли сведений о подготовке и пуске ракеты, расчетного времени и «окружности» завершения ее полета. После приводнения головной части ракеты связной корабль принимал от измерительных и передавал на космодром полученные результаты.

Принципиальная схема взаимодействия Командно-измерительного комплекса с космическими аппаратами, когда они проходят: А – над морским пунктом, связанным с центром через спутник-ретранслятор; В – над наземным пунктом, связанным с центром кабельными и релейными каналами; С – над наземным пунктом, связанным с центром через спутник-ретранслятор

В конце концов вопросы передачи и переоборудования судов были, хотя и со скрипом, но все-таки согласованы. А чтобы получить суда, так сказать, в натуре, требовалось, напомню, решение Совмина Союза. Туда и были представлены соответствующие документы с гирляндами согласующих подписей и виз.

Надеясь на то, что эти согласования рано или поздно будут в верхах утверждены, руководитель «Акватории», чтобы не терять драгоценного времени, решительно посылает телеграммы за своей подписью в соответствующие пароходства с категорической просьбой о срочном направлении четырех судов в Ленинград, на судостроительный завод. Узнав об этих телеграммах от их автора, министр морского флота СССР В.Г.Бакаев выразил, мягко говоря, удивление такой смелой оперативностью Г.А.Тюлина, но в ход событий вмешиваться не стал.

Тем временем на ленинградском заводе уже были сосредоточены радиолокационные, телеметрические, гидроакустические и электрические станции, кинофототеодолитные установки, аппаратура связи и единого времени. Об этом позаботились Г.И.Левин, Н.Г.Устинов, Е.В.Яковлев, И.И.Гребенщиков, Н.Г.Фадеев и другие сотрудники нашего НИИ. Как только суда пришвартовались к заводским причалам, сразу же закипела работа.

Через несколько дней из Москвы сообщили, что официальное распоряжение о передаче и переделке судов получено. У Георгия Александровича отлегло от сердца: ведь был немалый риск в том, что он самостоятельно, не получив соответствующего документа, распорядился начать резать автогеном палубы судов, чтобы разместить в трюмах громоздкую технику. К счастью, риск оказался оправданным и помог сэкономить немало драгоценного времени. А его на заводе и в КБ стали измерять не на дни, а на часы и минуты. Директор завода Д.Н.Балаев, главный конструктор В.В.Ашик, главный строитель А.М. Косач, бригады конструкторов и корабелов делали все возможное и невозможное, чтобы в срок и как можно лучше выполнить необычный заказ: превратить скромные сухогрузы, еще недавно перевозившие уголь и руду, в корабли, начиненные новой техникой, – в первый в мире плавучий измерительный комплекс.

Е.В.Яковлев

Заказ оказался непростым и весьма трудоемким. Конструкторы приняли смелое и, пожалуй, единственно верное решение: чтобы не погрязать в мелочах, оставить от сухогрузов лишь корпус и ходовую часть, а всю компоновку необычной техники спроектировать заново. Кое-кто опасался «крушить суда». Но конструкторы настояли на своем и, будучи людьми компетентными, оказались правы.

День и ночь, в три смены, работали кораблестроители. То здесь, то там вспыхивали и рассыпались яркими брызгами бенгальские огни электросварки. Сутками не выходили с завода и исполнители «Акватории»: они осуществляли научное сопровождение проектирования и оборудования судов, контролировали выполнение технического задания на размещение измерительных средств… Возникавшие в ходе работы вопросы тут же оперативно обсуждали и совместно решали ученые, конструкторы и кораблестроители. Более трех десятилетий прошло с той поры, но исполнители «Акватории» и теперь помнят эту тему, сдружившую их с прекрасными людьми, корабелами-балтийцами, действительно сделавшими все возможное и невозможное в том памятном 1959 году.

За их самоотверженной работой внимательно следили сотрудники Государственного комитета по судостроению СССР, в том числе и его председатель доктор технических наук Б.Е.Бутома. Выпускник Ленинградского кораблестроительного института, он прошел путь от мастера до директора судостроительного завода. Кто-кто, а Борис Евстафьевич уж наверняка знал настоящую цену этой беспрецедентной работы. Но и он удивился, когда сообщили о готовности судов к швартовым испытаниям.

– Ну, Георгий Александрович, – говорил Бутома, пожимая руку неутомимому кормчему «Акватории», – откровенно скажу: не ожидал, что так скоро все получится…

Однако с точки зрения НИИ-заказчика это было еще не все. Там продолжалась кропотливая работа по подбору людей в дальние морские экспедиции. Здесь конечно же помог опыт назначения руководителей и ведущих специалистов на сухопутные измерительные пункты в 1957 году. Но для работы на море образования и желания было еще недостаточно. Врачи провели строгий медицинский контроль за состоянием здоровья кандидатов в моряки. Да и к тому же не во всех семьях соглашались на многомесячные расставания с папой, мужем, сыном. После всех «за» и «против» наконец были назначены руководители экспедиций, а потом уже с их участием – остальные специалисты. Должности операторов были укомплектованы матросами со средним техническим образованием, преимущественно радистами.

Тем временем закончились швартовые испытания и началась подготовка к ходовым. Для экономии времени с ними совместили самолетные облеты радиотехнических средств. Но главный экзамен был еще впереди. Предстояло решить ответственный и неотложный вопрос: каким путем вести флотилию к месту постоянной работы – на Тихий океан?

Таких путей было три. Один протяженностью свыше 23 тысяч километров через Суэцкий канал, другой – около 29 тысяч километров вокруг Африки. Третий – в два с лишним раза короче предыдущего, но во много раз труднее первого и второго – Северный морской путь.

Обсуждая варианты пути на Тихий океан новых измерительных судов, моряки и руководители экспедиций, откровенно говоря, отдавали предпочтение если уж не африканскому, то суэцкому: потеплее, без ледовых препятствий и все-таки как-никак – заграница!

Митрофан Иванович Неделин доложил все три варианта Н.С.Хрущеву, живо интересовавшемуся ракетно-космическими делами, считавшему себя их крестным отцом. В то время над теплыми водами Атлантики и Средиземноморья, как, впрочем, и почти над всеми морями и континентами, свирепствовали ледяные бури «холодной войны». Никита Сергеевич вскипел и слушать не захотел об африканском и суэцком вариантах. Отчитал Неделина и распорядился вести флотилию только Северным морским путем. Успокоившись, уже миролюбиво добавил: «Дома и стены помогают, а там, – Хрущев энергичным жестом потряс в сторону, надо было понимать – Запада, – могут быть всякие провокации…» И, надо признать, Никита Сергеевич как в воду глядел – в прямом и переносном смысле слова: года два спустя, когда вторая группа судов приступила к работе в западных водах, в одном из средиземноморских портов «арестовали» наш мирный измерительный корабль, заподозрив его в «шпионской работе», может быть, из-за необычного вида антенн.

Приехав из Кремля, Неделин бросил адъютанту: «Найди Тюлина, срочно свяжи меня с ним». Вскоре раздался звонок «вертушки». Неделин передал руководителю «Акватории» решение Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совмина СССР…

Тюлин позвонил домой и сказал жене: – Валя, приготовь, пожалуйста, командировочный чемоданчик. Сегодня еду опять в Ленинград.

Пришлось в срочном порядке дооборудовать корпуса судов так называемыми ледовыми подкреплениями, договариваться с руководством Главсевморпути о выделении ледоколов для проводки научной флотилии и обеспечении авиационной ледовой разведкой наиболее трудных участков пути.

Воспользовавшись неожиданно возникшей задержкой, радисты произвели самолетные проверки измерительной техники судов, кое-что наладили, подстроили.

В назначенный день и час флотилия покинула Ленинград. В официальных документах ее называли Тихоокеанской гидрографической экспедицией (ТОГЭ). Вел корабли опытный моряк капитан 1-го ранга Ю.И.Максюта, удостоенный впоследствии Ленинской премии и адмиральского звания. После завершения морской службы Юрий Иванович долгие годы возглавлял Совет ветеранов флотилии. Умер он в 1990 году на берегах Невы, откуда летом 1959-го начал свой морской путь в космонавтику.

Заместителем начальника ТОГЭ был сотрудник нашего института В.А.Авраменко. Толковый инженер и волевой человек, он недолго поработал на море: то ли врачи не заметили при обследовании, то ли заболевание было труднораспознаваемое – не берусь судить. Но из-за этого он покинул экспедицию и вскоре умер.

Контр-адмирал Ю.И.Максюта

Начальниками экспедиций на судах стали также сотрудники нашего института, к счастью здоровые и стойко переносившие тяготы работы на море: на «Сучане» – А.В.Лимановский, на «Сахалине» – Г.М.Карпухин, на «Сибири» – А.П.Бачурин, который после заболевания Авраменко стал заместителем начальника ТОГЭ по измерениям. Замыкающим шло связное судно «Чукотка», ведомое капитаном И.К.Пилипенко.

Благополучно пройдя Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря, флотилия прибыла в Мурманск. После непродолжительной, но обстоятельной проверки судов и техники, пополнения корабельных запасов и традиционных морских пожеланий «семи футов под килем» флотилия вышла в дальнейший путь. Отменно потрудились ледоколы, проводившие по нему флотилию, – «Капитан Воронин», «Капитан Мелехов» и другие. Впереди них на самолете Ли-2 вели ледовую разведку опытные полярники. Руководил всей разведкой известный исследователь Арктики Е.И.Толстиков. Таким разведчикам можно было верить, и они не подвели. Много интересного и поучительного, неожиданного и рискованного случалось в ледовом походе и первых работах флотилии на Тихом океане. Об этом мы беседовали с Ю.И.Максютой и А.П.Бачуриным в небольшой уютной кают-компании «Сибири» во время пребывания автора на флотилии в 1961 году.

Оказалось, что в походе по Северному морскому пути специалисты не теряли времени даром. Молодые операторы, техники и инженеры с интересом постигали не только свои обязанности и новую аппаратуру, но и смежные специальности. Как это потом пригодилось! А.П.Бачурин разработал для них должностные обязанности и эксплуатационные инструкции. В них были расписаны буквально все действия людей, до мельчайших подробностей по суточной, часовой и минутной готовности. Неопытный новобранец-оператор, досконально изучивший такую документацию, мог уверенно и надежно выполнять свои обязанности в самой сложной обстановке. Плодотворная работа Бачурина на море была отмечена орденом Ленина. Затем он возглавил ведущее подразделение КИКа по управлению космическими аппаратами военного назначения и спутниковой связи, стал лауреатом Государственной премии, кандидатом технических наук и был избран членом-корреспондентом Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского… Ледовый поход ТОГЭ был завершен в рекордно короткий по тем временам срок – меньше чем за месяц! Каким раем после бескрайних льдов участникам экспедиции показалась камчатская золотая осень!

В начале октября центральные газеты и радио сообщили о том, что с такого-то по такое-то число в Советском Союзе будут произведены запуски ракет-носителей в районы Тихого океана, ограниченные окружностью радиусом столько-то миль, с центром, имеющим такие-то координаты. Все эти данные точно указывались в сообщении, которое заканчивалось так: «ТАСС уполномочен заявить, что для обеспечения безопасности правительство СССР просит правительства других государств, пользующихся морскими и воздушными путями в Тихом океане, дать указания соответствующим органам, чтобы морские и воздушные суда не заходили в эти районы и воздушное пространство над ними ежедневно с 6 до 19 часов по московскому времени».

В назначенное время научно-исследовательские суда заняли свои рабочие места. Как на грех, разыгрался такой шторм, что когда на волнах корабли взмывали вверх, то осушались их гребные винты под кормой и их видели с соседних судов. Многих участников экспедиции свалила морская болезнь, и они не могли оторваться от коек. Коллективы испытателей заметно поредели. Вот когда на судах по-настоящему оценили овладение смежными специальностями!

Вскоре с полигона, где находился С.П.Королев, передали исходные данные о предстоящем пуске ракеты, а также расчетные координаты и время приводнения ее последней ступени. Специалисты заняли свои места у пультов, привели технику в рабочее состояние, нацелили антенны и приготовились к работе. С полигона одна за другой стали поступать команды об очередных «готовностях». Вдруг, откуда ни возьмись, в зоне, объявленной ТАСС «нежелательной для прохода морских и воздушных судов других государств», появились корабли под звездно-полосатыми флагами, а затем самолеты с подобными же опознавательными знаками. Они барражировали так опасно низко, что чуть ли не задевали за антенны, всячески старались создать помехи приему радиосигналов нашими судами. Такие визиты, к сожалению, повторялись не раз и в дальнейшем. Оно, конечно, воды-то нейтральные. Но уж слишком назойливо и беззастенчиво проявляли незваные гости свое любопытство к испытаниям наших ракет.

На судах работали уверенно, на провокационные выходки реагировали спокойно, с достоинством. Доложили о действиях судов и самолетов, появившихся поблизости, начальству и в качестве «вещественного доказательства» послали снимки чужестранных судов.

…Несмотря на шторм, наши суда надежно удерживались рулевыми в заданных точках. Измерительные средства действовали безотказно. В расчетное время радиолокаторы обнаружили объект. Кинофототеодолиты запечатлели его на пленке. Гидроакустические установки зафиксировали точку и время приводнения. Результаты измерений тут же были переданы на полигон, где их с нетерпением ожидали стартовики, создатели ракеты и прежде всего Главный конструктор. Через некоторое время связной корабль «Чукотка» принял радиограмму за подписью «двадцатого» (позывной Главного конструктора). Тут же «Чукотка» передала ее содержание на все измерительные суда. От имени Государственной комиссии и от себя лично Сергей Павлович поблагодарил специалистов ТОГЭ за четкую и слаженную работу. Люди радовались от души. Даже «вштампованные» в койки морской болезнью пытались улыбаться и хлопать в ладоши. Еще бы: первая работа и такая удачная! Руководители экспедиции радировали об этом ленинградским корабелам, чтобы и они разделили с испытателями и моржами радость первого успеха.

Бурное развитие техники в первые годы космической эры, инициатива и неуемный энтузиазм С.П.Королева и славной плеяды его единомышленников требовали совершенствования, пополнения и расширения сферы действия морского измерительного комплекса. Расчеты показали, что дня посадки в облюбованном районе космический корабль надо тормозить над Атлантикой. Там же намечались и старты с орбиты искусственного спутника Земли автоматических межпланетных станций. Значит, чтобы обеспечить контроль за этими ответственнейшими этапами полета – завершающим для пилотируемых кораблей и начальным для межпланетных станций, измерительные средства должны работать в акватории Атлантического океана и Средиземного моря.

У читателей может возникнуть вопрос: почему бы для этих целей не перебазировать с Тихого океана уже созданные суда? Может быть, на одну-две работы следовало бы поступить именно так. Однако возрастающие масштабы космических исследований требуют практической и постоянной работы измерительных средств и на Западе, и на Востоке, словом, в разных районах акватории Мирового океана. Вот почему потребовалось создать новые плавучие средства. Опыт работы по теме «Акватория» помог решить эту задачу быстрее и экономичнее. Для этой цели нашему НИИ были переданы – и уже с меньшими препятствиями, чем раньше, – теплоходы Черноморского пароходства «Ильичевск» и «Краснодар» довоенной постройки и «Долинск» – новое судно Балтийского пароходства. Оснащение судов производилось у причалов Одесского и Ленинградского торговых портов. Задача облегчалась тем, что состав аппаратуры для этих судов был значительно меньшим, чем для тихоокеанских. В грузовом Трюме установили телеметрическую аппаратуру, в соседних отсеках разместили автономные агрегаты питания. Антенны укрепили на верхних мостиках судов. Рядом с радиорубками, в надстройках, разместили аппаратуру единого времени «Бамбук». Это была новая морская модификация той, которая верно служила космосу с 1957 года на суше. Подобрали на судах кубрики и под фотолабораторию для оперативной обработки части пленки с результатами телеизмерений. Полная обработка остальной пленки производилась в Центре, в «хозяйстве» Г.И.Блашкевича, куда ее доставляли непростыми путями. Суда заходили в те иностранные порты, в которых поблизости находились официальные полпредства или консульства нашей страны. Их представители принимали от экспедиций опечатанные мешки, которые затем доставлялись с очередной диппочтой на самолетах в МИД СССР. Туда приезжали представители нашего Центра и принимали долгожданную «диппочту». Именно – долгожданную, ибо ее доставка нередко задерживалась. Это очень раздражало Королева и создавало много хлопот и нервотрепки А.Г.Афанасьеву и Р.В.Петрову, ответственным за организацию доставки пленки.

…Монтировали, настраивали и вводили в строй технику на судах для Атлантики бригады опытных монтажников с предприятий-изготовителей. А принимали от них все это хозяйство небольшие экспедиции (по восемь – десять человек), сформированные из специалистов наземных пунктов и НИИ-4, где эти пункты два года назад комплектовались.

В августе 1960 года новые суда вышли в Атлантику в первое совместное плавание. При этом выявились существенные затруднения с радиосвязью. Дело в том, что своих средств связи экспедиции на атлантических судах тогда еще не имели, а прежние, корабельные, оказались недостаточно надежными. Случалось, что из-за неблагоприятных условий прохождения радиоволн связь с Центром нарушалась, а то и вовсе прекращалась. В таких случаях использовали в качестве ретрансляторов промежуточные радиостанции, в том числе расположенные и в антарктическом поселке Мирный. Немало хлопот и волнений доставляли испытателям сбои в технике и при обработке пленки, возникавшие из-за большой влажности и тропической жары. Да и люди, попавшие впервые в бурные экваториальные воды, не сразу к ним привыкли. К тому же условия жизни и работы на этих судах, как, впрочем, и на первых тихоокеанских, были далеко не комфортабельными: тесные, душные кубрики, в которых ютились люди, жара в аппаратных, где к тропическому зною добавлялась теплоотдача действующей техники.

Приобретенные в этом тренировочном рейде знания, опыт и закалку испытатели использовали в дальнейшей работе. Некоторые специалисты привезли конструкторам предложения по усовершенствованию плавучих измерительных средств.

После отдыха людей, приведения в порядок измерительной техники и пополнения запасов экспедиции отправились в очередной рейд. Теперь уже – на настоящую работу. Предстоял запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера». Научно-исследовательские суда заняли свои рабочие места: «Долинск» – неподалеку от острова Фернандо-По, «Ильичевск» и «Краснодар» – в районе экватора, по трассе начального участка траектории станции к «утренней звезде». Суда впервые участвовали совместно с наземными измерительными пунктами и только что вступившим в строй евпаторийским Центром дальней космической связи. Испытатели на судах выполнили программу измерений безупречно. Это по достоинству оценил Королев и распорядился отправить морякам радиограмму с благодарностью Госкомиссии и «двадцатого».

Затем с Байконура один за другим уходили на околоземные орбиты корабли-спутники. Они предназначались для отработки методов и средств будущих пилотируемых полетов в космос. За первой «Венерой» направился первый «Марс», потом другие межпланетные станции. Словом, прибавилось работы научно-исследовательским судам. Им уже не стало хватать времени не только для отдыха у родных берегов, но и для пополнения в иностранных портах запасов, особенно – топлива. Пришлось добывать еще одно судно – танкер.

В сентябре 1962 года вышел из Одессы новичок флотилии – танкер «Аксай». На борту «Аксая» смонтировали аппаратуру (телеметрическую и единого времени), которую обслуживала самая малочисленная во всей флотилии экспедиция – шесть человек. Таким образом, новичок работал не только снабженцем, но и испытателем.

До 1965 года флотилия практически постоянно несла свою нелегкую космическую вахту в океане. В 1965–1966 годах на смену ее ветеранам – «Ильичевску» и «Краснодару» – пришли новые суда – теплоходы «Бежица» и «Ристна». На них была установлена более совершенная испытательная техника, и, в частности, стали помощнее радиопередатчики, которые более надежно обеспечивали связь экспедиций с Центром. Заметно лучше были обеспечены условия работы и отдыха людей на новых судах: бытовые и служебные помещения стали свободнее и удобнее, их оборудовали установками для кондиционирования воздуха и охлаждения аппаратуры. Словом, работать и жить в океане стало повеселее.

В 1967 году «звездная флотилия» была передана в ведение Отдела морских экспедиционных работ ОМЭР Академии наук СССР. Этот отдел с 1951 по 1986 год, до конца своей жизни, бессменно возглавлял известный исследователь Арктики дважды Герой Советского Союза, доктор географических наук контр-адмирал Иван Дмитриевич Папанин. Откровенно говоря, «звездную флотилию» приобщили к ОМЭР чисто символически – для прикрытия ее принадлежности к военному ведомству. Вся деятельность флотилии непосредственно связана с Командно-измерительным комплексом, в состав которого она, за исключением судов ТОГЭ, и входит.

Расширение масштабов космических исследований выбывает необходимость постоянного совершенствования командно-измерительных средств, в том числе и морского базирования. Этим занимались отраслевые и академические НИИ, кооперацию которых в 60 – 70-е годы возглавлял Главный конструктор Командно-измерительного комплекса М.С.Рязанский. Измерительные системы с мощными антеннами стали устанавливать не на переоборудованных сухогрузах, а на новых океанских лайнерах.

Первенцем нового поколения «звездной флотилии» стало научно-исследовательское судно «Космонавт Владимир Комаров» («КВК»), водоизмещением 17 850 тонн и неограниченных районов плавания. Его экипаж (121 человек) и научная экспедиция (118 человек) соответственно в 3 и 7 раз больше, чем на самом крупном судне первого поколения «Долинске».

Новое судно вышло в свое первое плавание в августе 1967 года. Характерный и единственный в своем роде внешний облик судна – белые шары на палубе, два огромных и один поменьше – знаком многим. Но далеко не все знают, что загадочные шары – это так называемые радиопрозрачные укрытия (кстати, подобные укрытия есть и на наземных командно-измерительных пунктах). Они предназначены для защиты антенн, находящихся в оболочках шаров, от ветровых перегрузок, агрессивной морской влажности и атмосферных осадков. Созданы укрытия из специального материала, без единой металлической детали, чтобы не возникали помехи прохождению радиоволн. Рассказ о «КВК» вызвал из глубин памяти эпизод, связанный с шарами. Есть давняя и хорошая традиция – встречать и провожать корабли. Помните некогда популярную песню «Как провожают пароходы»? На причалы приходят семьи, родные и друзья моряков, нередко с оркестром, и тогда звучит эта песня. В «звездной флотилии» сложилось и еще одно неписаное правило – непременно участвовать в этих ритуалах представителям руководства Командно-измерительного комплекса. И вот мы вместе с начальником флотилии В.Г. Безбородовым провожали в очередной рейс «КВК». Обошли лаборатории, аппаратные помещения и каюты, побеседовали с отплывающими. Вместе с ними пообедали в судовой столовой, которой по чистоте и порядку могли позавидовать многие столичные. Тепло распрощались с «комаровцами», пожелали им, как водится, «семь футов под килем» и сошли на берег. Долго стояли у парапета одесской набережной, залитой солнцем. Всматривались в фигурки людей на палубе «КВК», пытаясь отыскать знакомых. Когда красавец-лайнер стал медленно и бесшумно удаляться и людей на палубе уже нельзя было различить, внимание провожающих, и особенно любопытных одесситов, собравшихся на набережной, невольно сосредоточилось на шарах, отчетливо белевших еще долго-долго.

– Ты думаешь, под этими шарами что? – послышался рядом заговорщический мужской полушепот.

– Не знаю, – честно призналась женщина, которой был адресован таинственный вопрос.

– Там эти, как их, баллистические ракеты. Понятно? – проявил свою «осведомленность» мрачный полушепот.

И подумалось: как еще, к сожалению, нередко приходится встречать подобных «компетентных» хвастунов, щеголяющих своей мнимой причастностью к важным делам. Такие люди, рупоры нелепых слухов и небылиц, «знают все»: какой космонавт и когда полетит, кто разошелся с женой, что Герман Титов в космосе облучился…

– Когда у нас родилась дочь, а потом и вторая, – с улыбкой отзывался об этих слухах Герман Степанович, – разговоров о моем «облучении» поубавилось. Но слух, как ни удивительно, живет, он веселит меня, мою семью, друзей и знакомых. Ну а что касается шевелюры, то за три десятилетия она действительно малость поредела. Но к космосу это никакого отношения не имеет.

Однако вернемся к нашим исследовательским судам третьего поколения. Очередным в этом ряду стал корабль «Академик Сергей Королев» («АСК»), построенный в 1970 году корабелами города Николаева. По всем характеристикам «АСК» превосходит все ранее спущенные на воду суда. Впервые все радиотехнические и вычислительные средства для «АСК» были изготовлены в так называемом морском исполнении.

Вершиной же космического судостроения семидесятых годов стал флагман научной флотилии «Космонавт Юрий Гагарин» («КЮГ»). Впечатляют его, как говорят моряки и корабелы, размерения: длина судна около четверти километра, а если точно – 231,6 метра, наибольшая ширина 31 метр, водоизмещение 45 тысяч тонн. «КЮГ» способен бороздить моря и океаны в любых широтах со скоростью 18 узлов, что в переводе на сухопутные понятия составляет более 33 километров в час. Корабль был оснащен комплексом технических средств, позволяющих испытателям выполнять с любыми космическими аппаратами полностью весь объем работ, доступных современному командно-измерительному пункту на суше.

Остронаправленные параболические антенны имеют зеркала диаметром 12 и 25 метров. Весят эти установки соответственно 180 и 240 тонн. Всем комплексом, включая и антенны-тяжеловесы, управляют централизованно, то есть из одного судового командного пункта.

Корабль оснащен самым совершенным навигационным оборудованием и даже так называемым успокоителем. Он позволяет при семибалльном шторме уменьшать бортовую качку корпуса корабля в три с лишним раза.

Приятны на судне и интерьер и рациональный комфорт. Условия для жизни и работы на нем были созданы превосходные, подчас лучшие, чем на суше.

В экспедицию отбирают, как уже упоминалось, только крепких, здоровых людей. Но даже и они не застрахованы от заболеваний: рейсы-то длятся по нескольку месяцев. Поэтому на «КЮГ» находились судовые медики, в распоряжении которых имелись первоклассно оборудованные кабинеты.

14 июля 1971 года на флагмане «звездной флотилии» «Космонавте Юрии Гагарине» был поднят Государственный флаг СССР.

В 1975–1977 годах ветераны флотилии «Долинск», «Ристна» и «Бежица» сняли с себя «космические доспехи» и возвратились в свой родной торговый флот. Им на смену в 1977–1979 годах пришли новейшие по тому времени лайнеры, которые и сейчас на высоком уровне обеспечивают прием телеметрической и научной информации от любых космических аппаратов и двухстороннюю связь с экипажами пилотируемых кораблей и орбитальных станций, в том числе научно-исследовательского комплекса «Мир». На белоснежных бортах каравелл XX века, которым, надеюсь, придется поработать и в веке грядущем, сияют имена героев-космонавтов Владислава Волкова, Павла Беляева, Георгия Добровольского и Виктора Пацаева. Эти, как их называют, малые суда космической службы уступают флагману по габаритам и численности экспедиций. Но по уровню техники и автоматизации управления они далеко превосходят своих предшественников. В конце 1989 года закончил космическую службу «Космонавт Владимир Комаров». В начале девяностых годов Тихоокеанская флотилия пополнилась еще двумя новыми кораблями. На их борту начертаны имена Митрофана Ивановича Неделина и Николая Ивановича Крылова, внесших немалый вклад в создание и развитие ракетно-космической техники.

Рассказ об одной-единственной в своем роде флотилии и впечатление читателей о ней были бы неполными, если не учесть, что моряки и испытатели не только выполняли космические обязанности, но и проявляли при этом подлинный героизм, работая во время жестоких штормов или оказывая помощь судам, терпящим бедствие. Таких примеров можно привести десятки. Упомяну лишь об одном.

…2 июня 1977 года на телеметрическом лайнере «Космонавт Владислав Волков» («КВВ») взвился вымпел Академии наук СССР. А в октябре судно ушло в свой первый рейс. На борту – порядок, настроение у всех превосходное, впереди интересная работа с «Салютом-6».

Ничто, казалось, не предвещало беды. И вдруг… Дежурный радист принял тревожные сигналы «808»: пожар на американском судне «Венстерн бикон». Капитан «КВВ» В.И.Басин и начальник экспедиции Н.С.Жарков, как и положено, доложили в Москву (радиосвязь работала отлично) и, верные морским традициям, пошли на помощь людям, попавшим в беду. Когда «КВВ» приблизился к горящему судну, то команды там уже не было. На борту оставались лишь капитан и два его помощника. Наша аварийная команда тут же приступила к тушению пожара, но огонь, подбадриваемый ветром, не унимался. Тогда наш капитан принял смелое решение, единственно правильное в этой экстремальной ситуации, но чрезвычайно рискованное для своего судна и небезопасное дня людей: пришвартоваться к пылающему кораблю и средствами пожаротушения «КВВ» попытаться сбить пламя. Непрерывно охлаждая водой раскаленные палубы и переборки судна, наши моряки, наконец, сбили пламя, а вскоре погасили и пожар. В результате осмотра пострадавшего судна выяснилось, что оно потеряло ход и управление из-за серьезных повреждений электростанции. «КВВ» взял погорельца на буксир и привел в ближайший мексиканский порт Прогресо. Расставаясь со своими спасителями, американский капитан, пожимая руки, сказал, что он «встречался с русскими и раньше и всегда верил в них!». Наш корабль на самом полном ходу успел к назначенному времени в расчетную точку и обеспечил связь с орбитальной станцией «Салют-6» точно по программе.

Но, как говорится, кто может хорошо работать, тот умеет интересно и весело отдыхать. Моряки задавали такие концерты художественной самодеятельности, которые с удовольствием смотрели не только на судах, но и на берегу жители зарубежных портов. В экспедициях много интересных, остроумных, любящих искусство и спорт людей. Они организовывали конкурсы художников, поэтов, соревнования по волейболу, баскетболу и настольному теннису, шахматные турниры. На «КЮГ», «КВК», «КВВ» и других судах были созданы музеи. Их экспонаты рассказывали о людях, имена которых начертаны на корабельных бортах, о работе испытателей. Эти экспозиции вызывали самый живой интерес не только экипажей, но и многочисленных посетителей во время их стоянки в зарубежных портах. А на экваторе испытателей и моряков ожидал веселый праздник. Дежурный Нептун с трезубцем в руке тут как тут: не миновать новичку неожиданного купания в бассейне. Веселья и смеха на этих традиционных праздниках хоть отбавляй…

Не обходилось и без курьезов. Как-то возвратившийся из порта на корабль один из наших моряков, взойдя на палубу, решил похвастаться покупкой – в обеих поднятых руках он держал по бутылке коньяка. Какой-то иностранный корреспондент, охочий до всего компрометирующего Советы, так и запечатлел его на фотографии. Газета с этим снимком была доложена министру обороны А.А.Гречко с кратким комментарием, что этот корабль находится в ведении генерал-лейтенанта Карася. Рассерженный маршал тут же начертал резолюцию: «Передать все корабли Карася Главкому Военно-морского флота». Среди работников Генштаба, которым была поручена разработка предложений по этой резолюции, был и генерал-майор Н.Ф.Шлыков – впоследствии начальник КИКа. Потребовалось немало аргументов и нервного напряжения, чтобы доказать несостоятельность резолюции министра. Ведь управлять действиями кораблей по работе с космическими аппаратами мог только Центр Командно-измерительного комплекса. Да и многие формальности обошлись бы в копеечку: переодеть плавсостав в военно-морскую форму, поднять на кораблях новый флаг (ВМФ вместо АН СССР), провести изменения по международным дипломатическим каналам и т. д.

Так что и отдых и потехи надо проводить с умом. Но потехе час, а делу – время.

«Звездный поход» «по морям, по волнам» продолжается… К сожалению, не всеми судами прежней флотилии. После разделения Советского Союза на независимые государства в составе Командно-измерительного комплекса России остались лишь четыре корабля, носящих имена космонавтов Беляева, Волкова, Добровольского и Пацаева.

А.Капитанов

Тайна двух океанов

КАПИТАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ветеран морского космического флота, организатор музея космического флота, председатель Совета РОО «Клуб ветеранов МКФ», специалист по госзакупкам на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Прошло 42 года с момента появления сенсационной новости, молниеносно облетевшей весь мир: 12 апреля в Советском Союзе стартовал космический корабль «Восток» с летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным.

Выход космического корабля на орбиту вокруг Земли произошел над восточными районами страны, здесь же заканчивалась зона радиовидимости наземных измерительных пунктов (НИП). Последним, седьмым измерительным пунктом на трассе выведения КК была Камчатка. Оставался продолжительный участок полета над Тихим океаном и сложный, откровенно говоря, опасный этап схода с орбиты над Атлантикой. Связь с космонавтом прекращалась на 40 минут до самой посадки. Что же было предпринято для контроля полета за пределами зон радиовидимости НИПов?

Об этом впервые рассказывают непосредственные участники контроля полета «Востока» над Тихим и Атлантическим океанами, лауреаты Государственных премий СССР полковник Быструшкин Василий Васильевич и контр-адмирал Максюта Юрий Иванович.

Для управления полетами космических аппаратов в конце 1950-х годов был создан командно-измерительный комплекс (КИК), включающий в себя Центр управления полетами (ЦУП) и сеть наземных измерительных пунктов по всей территории нашей страны. Однако из 15–16 суточных витков полета КА – шесть проходят вне их зоны радиовидимости. Перед НИИ-4 МО была поставлена задача провести исследования и обосновать вариант создания плавучих измерительных пунктов.

В исключительно сжатые сроки (апрель–май 1960 г.) были решены вопросы аренды судов Минморфлота и переоборудования их в плавучие измерительные пункты. Теплоходы (т/х) «Краснодар» и «Ворошилов» переоборудовались под моим руководством у причалов морского торгового порта Одессы; т/х «Долинск» – в Ленинграде, под руководством В.Г.Фомина. Каждое судно оснащалось двумя комплектами радиотелеметрических станций «Трал», способными принимать и регистрировать десятки параметров с бортов космических объектов.

Быструшкин В.В. В 1961 г. – начальник экспедиции плавучего телеметрического пункта в Атлантике, оборудованного на теплоходе «Краснодар».

В то время на складах предприятия-изготовителя не оказалось готовых комплектов этих станций, прошедших соответствующие заводские испытания. Почти всю номенклатуру аппаратуры для экспедиций Атлантического плавучего измерительного комплекса пришлось собирать чуть ли не по свалкам предприятий оборонной промышленности. Аппаратуру станции «Трал» собирали по отдельным блокам из числа не прошедших испытания заводского ОТК. В рабочее состояние ее приводили собственными силами с помощью монтажников предприятия. Заново рожденные блоки отлаживали, тестировали, упаковывали и отправляли в контейнерах в порты приписки судов. Станции «Трал» изготавливались в автомобильном варианте. Кузова с размещенной в них аппаратурой опускали целиком в трюмы теплоходов. В отдельных трюмах размещали шумные бензоэлектрические агрегаты автономного питания станций.

Если с укомплектованием основной телеметрической аппаратурой вопрос все-таки как-то решался, то с аппаратурой точного времени «Бамбук» системы единого времени (СЕВ) дело обстояло совершенно иначе. К намеченному выходу в первые рейсы ее вообще не успевали изготовить. По договоренности с разработчиками систем космических кораблей было принято решение обеспечить привязку параметров бортовых систем с точностью в полсекунды. Для этого оказалось достаточно использовать точный хронометр. Для привязки морского хронометра к текущему времени по разработанной в институте методике использовали надежный коротковолновый радиоприемник Р-250, с помощью которого ход судового хронометра точно привязывали к начальным меткам Всемирного единого времени. В течение суток, предшествующих началу работ, неоднократно сверяли ход хронометра.

Экспедиция формировалась из числа опытных специалистов, способных в сокращенном составе обеспечить работу на неприспособленных к морским условиям технических средствах в обстановке заграничного плавания, при нахождении судов в тропической зоне.

В свой первый рейс суда Плавучего телеметрического комплекса НИИ-4 вышли 1 августа 1960 г. На каждом была экспедиция в составе 10–11 сотрудников института, специалистов высокой квалификации. В течение 4-месячного рейса была отработана технология проведения телеметрических измерений в океанских условиях. Работы по значимым пускам КА состоялись только в следующем, втором рейсе Атлантического комплекса, который начался в январе 1961 г.

Плавучий телеметрический пункт т/х «Краснодар» (начальник экспедиции – Быструшкин В.В.) вышел во второй экспедиционный рейс 6 января 1961 г. Ему, как и другим судам Плавучего телеметрического комплекса (ПТК), была поставлена задача по приему и контролю телеметрической информации с разгонных блоков межпланетных станций, стартующих с промежуточной околоземной орбиты, а также контролю параметров работы тормозных двигательных установок (ТДУ) на участках спуска КК на Землю.

«Краснодар» в Гибралтаре, 11.06.1966.

Фото: Malcolm Cranfield

С учетом особой важности предстоящих работ состав экспедиции был усилен специалистами ОКБ-1 и ОКБ МЭИ (разработчика бортовой и наземной аппаратуры). Натренированная в предыдущем рейсе экспедиция была способна не только принимать и дешифрировать информацию с КА, но и анализировать полученные данные, а в особых случаях и выдавать рекомендации Центру управления. Для четкого выполнения предстоящих работ на борту судна проводились ежедневные тренировки операторов по обработке материалов регистрации и оперативной выдаче информации в ЦУП, который в то время размещался на территории НИИ-4 МО. Информация кодировалась с помощью специальных кодовых блокнотов. Выдачу кодированных телеграмм осуществлял судовой радиооператор – ключом. Следует отметить, что мощность передатчика судовой радиостанции была всего 250 Вт. Радиосвязь в районе работ была ненадежной, из-за неблагоприятных условий распространения радиоволн она могла отсутствовать, поэтому во время тренировок судовые радисты использовали в качестве ретрансляторов радиостанции других судов, а также радиостанцию поселка Мирный в Антарктиде. С целью экономии времени заранее составлялось несколько вариантов формализованных сообщений, в которые оставалось добавить только несколько цифр, характеризующих параметры или время срабатывания исполнительных команд. Такие заранее подготовленные телеграммы по команде начальника экспедиции немедленно передавались ключом по радио и через одну-две минуты они уже были в ЦУПе.

В обстановке секретности экспедиционные суда ПТК выходили в рейсы под флагом советского транспортного флота с легендой «снабжения тарой советских рыбаков». Поэтому вся аппаратура экспедиций пряталась в закрытых трюмах, где не было не только установок кондиционирования воздуха, но даже элементарной вентиляции. Телеметрические станции не были приспособлены к работе в условиях повышенной температуры и влажности, а работать нужно было в тропической зоне океана. Неисправности и отказы техники в этих условиях были неизбежны. Чаще всего выходили из строя трансформаторы силовых блоков энергоемких станций. По нашей просьбе в институте были изготовлены, причем почти кустарно, такие же запасные трансформаторы. Их мы использовали во время тренировочных включений станций. «Штатные» трансформаторы берегли для основных работ. Такая ситуация доставляла немало хлопот, но повышала вероятность безотказной работы аппаратуры во время реальных сеансов связи.

Люди, впервые попавшие в тропики, не могли к ним быстро привыкнуть. Условия жизни и работы на первенцах Морского космического флота были отнюдь не комфортными. Выделенные для аренды суда постройки двадцатых годов не имели элементарного бытового оборудования. Сотрудники экспедиции работали в необорудованных грузовых трюмах под главной палубой, которая с утра раскалялась под горячими лучами тропического солнца. Чтобы избежать тепловых ударов, а они были, тренировки и включение аппаратуры старались проводить в утреннее и ночное время. Внутри трюмов была высокая влажность, духота, а невыносимая жара усугублялась теплом от включенной аппаратуры. Были и случаи возгорания техники.

Работали в трюмах без верхней одежды. Чтобы стекающий пот не щекотал кожу, на шею повязывали платок, а на поясницу – вафельное полотенце. Движимые чувством ответственности и гордости за причастность к освоению космоса, сотрудники экспедиции и экипажа судна делали все, что было в их силах, чтобы подготовить себя и технику к предстоящим работам. Именно в это время и в таких условиях рождались интересные предложения по усовершенствованию плавучих измерительных средств, которые впоследствии я использовал в проектах и при создании новых специализированных судов Морского космического флота.

12 февраля 1961 г. моряки трех плавучих измерительных пунктов успешно выполнили работу по контролю запуска межпланетной станции «Венера-1» (1ВА № 2) и получили благодарную телеграмму от Государственной комиссии и Главного конструктора. Путь к планетам Солнечной системы был открыт!

9 марта состоялась работа по посадке объекта 3КА № 1, четвертого беспилотного КК. Программа полета была выполнена, аппаратура на борту работала безотказно.

«Долинск» в окрестностях Роттердама, 1970 г.

Фото: Jenifer (shipspotting.com)

25 марта работали по пятому, последнему беспилотному кораблю 3КА № 2, завершающему летно-конструкторские испытания КК «Восток». Программа полета была выполнена. СА с собакой Звездочкой нормально приземлился, а манекен человека катапультировался. Сигнал с борта был устойчивым. Информацию приняли с высокой точностью и оперативно выдали в ЦУП по отработанной на тренировках схеме. С этого момента у судов ПТК НИИ-4 «Краснодар», «Ворошилов» и «Долинск», совместно участвовавших во всех работах, начался самый ответственный этап второго экспедиционного рейса – подготовка к работе по первому пилотируемому космическому кораблю. Суда получили координаты рабочих точек в акватории Гвинейского залива Атлантики, тут они должны были отследить работу бортовых систем на участке посадки.

К 12 апреля «старший» плавучий телеметрический пункт – т/х «Краснодар» расположился в точке океана с координатами 10°10’ю.ш., 03°30’в.д. Южнее по трассе, в 1500 км от «Краснодара» получил рабочую точку т/х «Ворошилов». Эта точка позволяла ему первым зафиксировать прием телеметрии, если бы программа посадки «Востока» включилась с опережением. Теплоход «Долинск» занял свое рабочее место севернее о-ва Фернандо-По (вблизи Камеруна). Его зона радиовидимости позволяла зафиксировать работу бортовой телеметрии в случае задержки времени включения ТДУ. Такая расстановка судов ПТК позволяла вести прием телеметрии от начала включения системы бортовой ориентации до конца работы ТДУ при входе КК в плотные слои атмосферы.

До 12 апреля проходили ежедневные тренировки операторов, и только антенные устройства станций «Трал» в соответствии с требованиями режима секретности продолжали оставаться в разобранном виде, зачехленными брезентом. Суда комплекса не были объявлены в ТАСС ни научными, ни экспедиционными. Они, согласно легенде, по-прежнему оставались как бы судами Минморфлота, снабженцами советских рыбаков тарой. Поэтому антенны телеметрических станций разрешалось монтировать на крыльях капитанских мостиков судов лишь за 2 часа до начала реальных работ.

Приближался памятный день. По настроению членов экспедиции судовая команда чувствовала, что ожидается что-то необычное и очень ответственное, поэтому все старались четко выполнить обязанности по своим заведованиям. 12 апреля антенны смонтировали раньше обычного, провели проверку работы источников основного и резервного электропитания. В 08:00 по московскому времени операторы заняли рабочие места.

В самом знойном районе Атлантики потекли томительные минуты ожидания телеграммы о времени запуска космического корабля 3КА № 3.

А что происходило в это время на борту кораблей ВМФ Тихоокеанского флота? «Четвертая Тихоокеанская гидрографическая экспедиция» – название соединения кораблей придумано для чересчур любопытных. Флотилия из четырех военных кораблей родилась в результате осуществления НИР «Акватория», разработанной сотрудниками подмосковного НИИ-4 МО еще в 1958 г. После успешных отстрелов королевской ракеты Р-7 в район Камчатки стало очевидным, что для испытания ракеты на полную дальность (14000 километров) необходимо создать полигон в центральной части Тихого океана. Для измерения точности падения головных частей межконтинентальных баллистических ракет в 1959 г. были построены плавучие измерительные пункты – экспедиционные океанографические суда «Сибирь», «Сахалин», «Сучан» и «Чукотка»

Максюта Ю.И. (командир экспедиции первого отдельного морского плавучего измерительного комплекса ВМФ СССР):

Февраль 1961 г. Борт ЭОС (экспедиционное океанографическое судно) «Сибирь», флагманского корабля ТОГЭ-4. Специальный отряд советских экспедиционных океанографических судов возвращался на свою базу. Позади была полуторамесячная работа, связанная с измерениями параметров полета головных частей новых боевых ракет. Словом, будни морских исследователей. Моряки устали от каприза океана. Февраль в сороковых широтах Тихого океана славится особым постоянством погоды: непрерывный шторм 6–8 баллов. Тем не менее ни изматывающая качка, ни крен, достигающий порой 40°, не были помехой работе. Специалисты занимались расшифровкой полученных данных, готовили отчеты и жили возвращением на Камчатку. Настроение у всех было приподнятое, боевая задача была выполнена, щемящее чувство тоски по дому манило к родным берегам.

«Сибирь»

Отряд держал курс на север, до Петропавловска оставалось 8 суток хода.

Из штаба на борт флагмана поступила телеграмма: «Отставить возвращение, задержаться в районе». Сразу вспомнились слова Главного конструктора на совещании с руководителями экспедиции в конце 1960 г. «Вы нам хорошо помогаете, спасибо, – сказал С.П.Королев, – но впереди сложная работа. Она более ответственная. Права на ошибку нет. Нужна исключительная точность. Вы понимаете, о чем я говорю? Речь идет о качественно новом эксперименте в космосе». Тогда мы поняли: скоро полетит человек. Перед выходом в плавание меня предупредили: по получении телеграммы возможны изменения в планах работ, подробности – в опечатанном конверте, который вскроете, получив особое распоряжение. И вот оно поступило! Вскрыв пакет с документацией, не без волнения мы узнали: предстоит работа по космическому кораблю с человеком на борту.

В документах указывались координаты точек работы судов, технология работы, порядок передачи экстренной и текущей информации. Особое внимание обращалось на срочность снятия телеметрических параметров по состоянию человека. Среди бумаг имелся лист с рисунком, где был изображен контур человека в скафандре, напоминающем водолазный костюм. На скафандре было проставлено около десятка точек с номерами телеметрических каналов: частота пульса и дыхания космонавта, давление и температура внутри скафандра и другие.

В качестве основной задачи нам было необходимо принять и срочно передать по радиоканалам в Тюратам и Центр состояние двух параметров – пульс и дыхание.

В схеме расстановки судов по точкам работы привлекло внимание их необычное построение. Если на боевых работах суда располагались кучно, на небольшом удалении друг от друга, то теперь требовалось расставить их вдоль трассы полета космического корабля, от сорокового градуса северной широты до восьмого градуса южной широты с интервалами 700–900 миль. Для прибытия судов в эти точки к 12 апреля времени оставалось мало, поэтому совещание на борту флагмана было коротким. Корабли разошлись по своим курсам, их повели опытные моряки, за плечами которых была не одна «кругосветка».

Вскоре поступила новая разъяснительная телеграмма: при выполнении основной задачи быть готовыми (при необходимости) вступить в двустороннюю связь с космонавтом, быть готовыми к использованию корабельных вертолетов, плавсредств и обеспечению поисково-спасательных работ в необходимом масштабе.

Двигаясь в рабочие точки, начали тренировки по предстоящей работе. Принимаемые телеметрической станцией «Трал-К» параметры записывались на кинопленках фоторегистраторов. В темпе приема сигнала каждый канал можно было отслеживать на электронных трубках визуального наблюдения. Среди множества параметров работы бортовых систем космического корабля в оперативном порядке ЦУП интересовали только два. При тренировках на станциях возникло хорошее рационализаторское предложение, позволяющее передавать информацию в темпе приема сигнала.

Наступило 12 апреля. Фоторегистраторы станции «Трал-К» зарядили кинолентой, в фотолаборатории задействовали проявочную машину, в лаборатории дешифровки приготовили бланки для описания параметров.

По 30-минутной готовности на кораблях объявили боевую тревогу, операторы заняли свои рабочие места, включили станции. Поступила циркулярная телеграмма из Тюратама, ее зачитали по судовой трансляции: «Точное время старта – 9 часов 6 минут 59.7 сек». Старт состоялся, а значит, через 25–30 минут корабль будет в зоне нашей радиовидимости.

Подошло время «ноль» – начало нашего приема информации. Отдается команда: «Антенны в первую точку целеуказаний!» Левая рука оператора – на ручке подстройки АРУ (автоматическая регулировка усиления) приемника станции, правой делаются переключения на других блоках. Отдается следующая команда: «Протяжка, запись!» Все фоторегистраторы тихо застрекотали. От нарастающего волнения застучало в висках. Кажется, и время вышло – а сигнала нет и нет. Вдруг на экранах ЭЛТ замелькала россыпь, стрелка АРУ энергично заходила влево – вправо. Сделано несколько плавных движений ручкой подстройки – и на трубках индикаторов появился знакомый по тренировкам устойчивый сигнал в виде гребенки со сломанными зубьями. Сердце забилось радостно. Приемник станции переключен на автомат (АРУ), оператор докладывает на КП: «Есть устойчивый сигнал».

Далее все как на тренировках. Начальник станции быстро находит среди пичков сигнала параметр пульса, выкрикивает «Ноль!», старшина станции нажимает кнопку секундомера, идет отсчет пичков до конца текущей минуты. Через 60 сек старшина командует: «Стоп». Начальник повторяет число «76». Оно вносится в заранее подготовленный бланк и по телеграфу срочно передается в ЦУП и Тюратам. Таким же образом отсчитан параметр дыхания. Через последующие 60 секунд счет прервался на числе «22», которое стремительно вписано в следующую телеграмму. Таким образом, следящие за полетом космонавта специалисты ЦУПа и Главный конструктор, сидящий в бункере космодрома, получили нужную информацию в темпе ее приема.