Читать онлайн Светлана Аллилуева – Пастернаку. «Я перешагнула мой Рубикон» бесплатно

Асёнышу

От автора

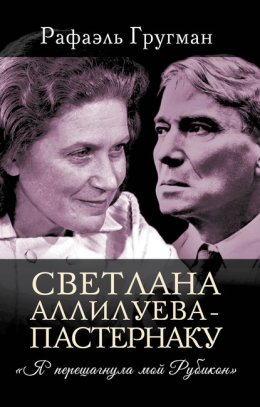

Пятьдесят лет пролежала в архиве нью-йоркской публичной библиотеки неизвестная русскоязычному читателю 15-страничная брошюра Светланы Аллилуевой, написанная полвека назад в Швейцарии, в марте 1967 года, через две-три недели после того, как дочь Сталина пересекла порог американского посольства в Индии и обратилась с просьбой о предоставлении политического убежища.

В течение пятидесяти лет произведение не было востребовано ни одним журналом или издательством, и это наводило меня на мысль, что переведенное на английский язык литературоведческое эссе о творчестве Бориса Пастернака, – в каталоге библиотеки название передано транслитерацией – Borisu Leonidovichu Pasternaku, – литературной ценности не имеет и не связано с жизнью дочери Сталина. Однажды, чтобы развеять сомнения, я решил лично в этом убедиться, и каково же было удивление, когда в читальном зале библиотеки, получив тоненький конверт, обнаружил внутри брошюру с текстом на русском языке, выглядевшую как самиздат, без привычных для любого официального печатного издания выходных данных. По этой причине, – догадался я, ещё больше уверовав в правоту первоначального предположения, – брошюра-самиздат в продажу не поступала и широкой читательской аудитории не представлена. Издательство Copex Establishment, заключив с Аллилуевой договор на издание книги «Двадцать писем другу», ставшей мировой сенсацией ещё до её выхода, рассчитывая заработать миллионы долларов от продаж (надежды издателей оправдались), в ожидании перевода книги на английский язык сделало Светлане подарок. Тираж брошюры вряд ли превышал пару десятков копий. В библиотечном каталоге она оказалась благодаря фамилии автора.

Я раскрыл первую страницу и сразу же оказался в неводе эмоциональной реакции Аллилуевой на запрещённую в СССР книгу Пастернака «Доктор Живаго». Она получила её от сотрудников американского посольства в Риме, три дня прятавших беглянку на конспиративной квартире в ожидании разрешения правительства Швейцарии предоставить ей туристическую визу. Книга ошеломила её и вызвала волну личных ассоциаций. Юрий Андреевич Живаго и Юрий Андреевич Жданов, второй муж Светланы; дочь Лары – Катя, от мужа нелюбимого, и дочь Светланы – Катя, и тоже от мужа нелюбимого… Она находилась в смятении. На её восприятие книги наложили отпечаток личные ассоциации, совпадения образов и имён и сумбурное решение сжечь за собой мосты. Пытаясь объясниться в первую очередь сама с собой, она обращалась к детям, к Осе и Кате, к близкому другу, Андрею Синявскому, осуждённому на семь лет лагерей, с которым прежде работала в Институте Мировой литературы, к памяти любимого мужа, Браджеш Сингха, прах которого отвезла в Индию, к Борису Леонидовичу Пастернаку, затравленному после присуждения Нобелевской премии по литературе, и семь лет уже покоящегося на Переделкинском кладбище… Писала сбивчиво, раздираемая эмоциями, она ведь не задумывала заранее побег и в поступках своих зачастую руководствовалась одними лишь чувствами…

Не стану гадать о причинах, по которым она не включила эссе (или «неотправленное письмо», учитывая эмоциональный подтекст) ни в одну из своих мемуарных книг, в которых подробно рассказала о своей семье, бегстве из СССР и последующей жизни…

Неотправленное письмо-эссе впервые публикуется в России с сохранением орфографии автора <Светланы Аллилуевой> и с моими справочными комментариями, набранными курсивом, а все сопутствующие обстоятельства, связанные с его написанием, читатель найдёт в соответствующих главах этой книги. То, что эссе предвещает рассказ о жизни Светланы Аллилуевой, написавшей о себе: «Я перешагнула мой Рубикон», – оно даже к лучшему. Вечер 6 марта 1967 года переломил её жизнь пополам, ДО и ПОСЛЕ. Сорок один год ДО, в стране Советов, и сорок четыре – ПОСЛЕ, по странам и континентам.

«Борису Леонидовичу Пастернаку» – написала Светлана Аллилуева в шаге ПОСЛЕ пересечения Рубикона.

Рафаэль Гругман

Борису Леонидовичу Пастернаку

Несомненно, что в жизни всё совершается по неведомому нам и неосознанному нами плану и поэтому неизбежные совпадения всегда кажутся нам странными. Одной из таких странных случайностей, произошедших после моего «бегства» из Дели, явилась для меня встреча в Италии с «Доктором Живаго».

В Риме мне подарили эту гениальную книгу, изданную в Милане на русском языке, а в России запрещённую и читаемую тайно. У меня было до этого довольно смутное представление о романе, основанное на рассказах и пересказах друзей.

Это была совершенно неожиданная для меня встреча с Россией именно в тот момент, когда я её оставила, и в сложившихся обстоятельствах все мои мысли были устремлены совсем в ином направлении. И эта встреча с русским словом небывалой силы была для меня как шок, как удар мощного электрического заряда.

И как шквал из снега и дождя, как лавина, как ночной ураган с молниями и ливнем, обрушилась на меня Великая Трагедия.

Всё слилось в этом вихре, беспощадно хлеставшем моё сердце и заливавшем меня потоками слёз.

Всё переплелось – моё и чужое, родные любимые лица сливались с героями книги, их слова и мои мысли, наши общие слёзы и боль, всё путалось в моём сознании и захлёстывало с новой и новой силой. И я читала, упиваясь слезами, и перечитывала опять эти гудящие, как орган, строки, слушала их, вдыхала всем существом и задыхалась от боли.

Моя любимая, многострадальная, загнанная в тупик Россия, где остались мои дети и друзья, живущие невыносимой нашей советской жизнью, которую не могут себе представить ни русские друзья, ни русские недруги из-за границы – настолько она ни на что не похожа; мои любимые дети, моя боль и память о незабываемом моём покойном муже, кровоточащая, как рана (Браджеш Сингх, гражданский муж Светланы, умер 31 октября 1966 года. – Р.Г.) – всё это вместе, путаясь с вымыслом романа, встало передо мной с десятикратной силой, и мне казалось порой, что весь мир захлёбывается вместе со мной в волнах любви и слёз…

Моя утраченная Россия, отнятая у меня жестокой судьбой, отнятая у Юрия Андреевича Живаго, у Тони, у Лары, у их детей, незабвенная моя Россия, страдалица моя… Волки воют на твоих заснеженных равнинах, несуразица и запустение по-прежнему на твоих полях и нет конца власти фарисейства, власти мёртвой буквы над живым делом. Не увижу тебя, не увижу тебя долго, отняли тебя, увезли тебя – отняли у всех, кому ты была так дорога. Догнать, вернуть, как увозили Лару и, плача, Живаго следил за санями, надеясь, что «повернут обратно», и зная, что этого не случится.

Что я? Кто увёз? Я ушла сама. Сама бросила. Ну да, и он сам её бросил, сам отдал, оставил злодеям и пошлякам, не заступился и только смотрел вслед и плакал от неизбежности, потому что так должно было быть и он знал это…

Моя Катенька, кровиночка моя, рябиночка моя стройная, вишенка моя сладкая, что же я с тобой сделала?! Как я оставила тебя одну, свет мой, как ты плачешь там теперь, а ведь ты у меня крепкая и не любишь быть плаксой, амазоночка моя бесстрашная.

Что же я с тобой сделала, ведь не увижу тебя долго, своими руками отдала тебя – как Лара отдала свою кровную, любимую Таню… Да, ведь у Лары была ещё дочка Катенька, от мужа её нелюбимого, но какая нам, женщинам, разница, мы любим своих детей, потому что мы их родили…

Ах, да ведь это моего второго мужа, нелюбимого, звали Юрий Андреевич (Жданов. – Р.Г.), и был некрасив, но умён, по холодному умён, как машина, вроде этого механического комиссара Антинова, со схемой внутри вместо сердца… Как они похожи! И так же одинаково крутились на одном месте, как колёсики в механизме, все их революционные идеи и фразы…

Все лица мешаются, ничего не могу понять сквозь слёзы, почему одинаковые имена, неужели мало других русских имён?

Милый, милый Юрий Андреевич, тихий умный доктор, чьё имя – от Жизни, от всего живого, «живаго» – по-славянски… Милая, тихая умница, сколько таких в России! Эта чистота духа, и благородное сердце, и глубочайшее сознание своего долга, и работа, работа всю жизнь… Как наш великий Чехов, доктор и художник в одном лице, знающий и любивший Жизнь без украшений, как знают и любят её естествоиспытатели и астрономы…

Как страдал этот умный, трудолюбивый человек от пустопорожних слов, не соединённых с реальным положением вещей! Как изнемогал он от болтовни партизанского командира Ливерия, от его ночных философствований о «заре новой жизни», когда доктора ждали раненые, когда кругом кровь и смерть и все уже потеряли рассудок от крови и забыли, кто свои, кто чужие… Как понимал и как любил он точность и наполненность слова, идущего от сердца, от натуры, от правды, слова, исполненного мысли и чувства. Поэтому так сладостно входили в его душу заговоры и песни бабы-знахарки, в которых пели птицы, деревья и травы, и ему слышался голос Лары, и он видел себя маленьким на опушке леса. И ему, кроткому и тихому, хотелось убить Ливерия за бессмысленность его слов, мешавших людям спать и работать.

Да, он владел сам словом, как волшебник, он писал стихи, он лечил людей, он любил полноту здоровой будничной жизни и не гнушался никакой чёрной работы – истинный аристократ духа, труженик, работник на благо людей. И он не смог приложить своих сил в обществе, требовавшем от него буквы, а не дела, бумажек, а не самозабвенного творчества. И неслучайно, что такой человек оказался отринутым и начал медленно опускаться на дно.

Как он стоял в дверях дворницкой с этими вёдрами в руках и извинялся перед бывшим своим дворником, а ныне полноправным гражданином, уже набравшимся хамства от сознания своей силы. А доктор носил и носил воду для стирки в свою комнату и каждый раз просил прощения, что наследил тут…

Опять лица наплывают на лица. Кого он мне напомнил с этими вёдрами в руках?

Почему ты стоишь у меня перед глазами, Андрюша[1], босой, с вёдрами холодной воды в руках, нечесаный, оборванный, мученик мой бедный… Никогда я не видела тебя с вёдрами в руках, но, может быть, там, где ты сейчас, ты таскаешь воду и видишься мне таким… И почему-то похожа на эту дворницкую твоя страшная коммунальная московская квартира в Хлебном переулке с подвалом, где ты писал, вместо кабинета… И совсем как бывший дворник Маркел, такие же бывшие дворники рявкают теперь на твою жену и на Егорушку, да и тебя самого, наверное, там, где ты сейчас. А ты только переминаешься босыми ногами и молчишь… Такой ты был всегда тихий, Андрюша, и не блистал красотой тоже, но сколько было в тебе упрямого мужества и отваги, чтобы оставаться самим собой, чтобы быть честным перед собственной совестью. Потому что ведь и писал ты свои рассказы и повести, для того чтобы хоть бы втайне от других говорить то, что думаешь, и оставаться честным перед самим собой – перед Богом.

Не знаю уже долго, что с тобой сейчас, здоров ли ты, что тебе ещё уготовила твоя доля. И долго ли ещё будут Майя (Маша Розанова, жена Андрея Синявского. – Р.Г.) и Егорушка ждать тебя, и увидит ли тебя наконец маленький твой сын…

О, мученики русского слова, ничего не изменилось со времён Радищева и декабристов… По-прежнему жандармам и полиции доверено быть первыми критиками художественного слова. Разве что только за остроту гротеска не судили ни Гоголя, ни Щедрина в царской России и безнаказанно издевались над нелепостями русской жизни, а теперь – под суд за метафоры, за эпитеты, за гиперболы – в лагеря!

Нет сил вынести всё это, милый доктор, милый Борис Леонидович, нет сил смотреть на всё это, – люди всей земли, – и вот почему я здесь, а не там, в России. Доколе же там будет, доктор, доколе же это всё?..

Доктор Чехов… Доктор Сперанский… Доктор Виноградов… Доктор Плетнёв… Ах, Господи, тоже были мученики, ни за что… Доктор Кауфман… Доктор Дадиани… Доктор Морозов…

(Академик Виноградов, лечащий врач Сталина, арестован по «делу врачей» в ноябре 1952-го, освобождён и реабилитирован 4 апреля 1953-го; профессор Плетнёв, врач-терапевт, арестован в 1937-м по делу антисоветского правотроцкистского блока, расстрелян в 1941-м; Кауфман, главврач еврейской больницы в Харбине, арестован в 1945-м, освобождён и реабилитирован в сентябре 1956-го. Доктор Морозов – Иосиф Григорьевич Аллилуев, фамилия при рождении Морозов, кардиолог, доктор медицинских наук, сын Светланы Аллилуевой от первого брака с Григорием Морозовым. – Р.Г.)

Опять путаются лица… Доктор Морозов… Ах, да ведь это мой сын будет доктором через два года, как были и его дед и прадед. Какое счастье, сыночек, что и ты будешь доктор, что не пустопорожняя болтовня станет предметом твоей работы и усилий.

Деточка моя, тебе надо быть сильным, надо, ты обязан, ради Леночки, ради Кати. Не надо отчаиваться, мы не навеки расстаёмся. Ты чуткий мальчик, ты будешь страдать от косых взглядов недоброжелателей, но будь выше этого! У тебя будет больше друзей, чем ты предполагаешь, и даже кто осудит меня, придут, чтобы помочь тебе и всем вам, мои деточки…

Пусть меня все осудят и вы осудите, если так вам будет лучше (говорите что угодно, это всё пустые слова, они не ранят меня), только не выбрасывайте меня из ваших сердец, мои дети, потому что нет у меня ничего дороже вас, мои родные, и я думаю о вас ежечасно и молюсь о вас, благо этого мне здесь никто не запрещает делать…

Понимала ли я, что теряю вас? Осознавала ли всю необъятность беды и печали, которую брала на свои плечи добровольно? Нет, наверное. Всё сейчас, когда я читала эту книгу, обрушилось на меня, как гром, страшная реальность этой утраты.

Каждое слово этой удивительной книги открывало мне мою собственную судьбу и судьбу всей моей России… Немудрено, что роман этот – итог всей творческой жизни гениального поэта… Порой мне казалось, что вот это я уже где-то видела или слышала об этом… Порой казалось, что этих людей я встречала когда-то в жизни, была с ними знакома. Я всё это видела, слышала, ощущала запах и вкус этого снега, залитого лунным светом, этой замёрзлой рябины, этого сибирского половодья, этих потопленных московских захламлённых комнат в коммунальных квартирах.

Я не бросаю вас, мои дети, и не покидаю вас, и не предаю – не слушайте клевету, – но жизнь такова. Жизнь сама решает и делает всё за нас, поймите меня, всё идёт по своим неизбежным законам. Мне выпала такая доля – вас покинуть, изменить всю свою жизнь, не возвращаться назад к тому бесполезному прозябанию, которое продолжалось вот уже сорок лет… Мне выпала доля сделать, быть может, что-то хорошее для всех, и для вас тоже, мои дорогие.

Я перешагнула мой Рубикон. Вы остались далеко – для того чтобы мне молиться о вас, чтобы верить всем сердцем в возможность встречи, чтобы быть сильнее духом, чтобы бороться и жить, не опускать руки, чтобы эта боль закрыла меня, как броня. Как всё мудро, Господи, в Твоём мире, ведь не для того Ты даёшь мне новую жизнь, чтобы я безмятежно наслаждалась комфортом цивилизованного мира…

Нет, Господи, ты даёшь мне слова, каких я и не знала раньше. Ты велишь мне говорить правду людям, всем людям в мире, чтобы друзья мои там, в России, очнулись от спячки, чтобы вздрогнули, как от выстрела, и ощутили бы собственной кожей, как может наступить конец терпению человеческому.

И не для того же, чтобы изменить всю мою жизнь, послал Ты мне своего светлого вестника из далёкой Индии? Ох, как ударило в сердце, какой острый нож вошёл мне в спину…

Лара, Лара, ты и жизнь, ты и любовь, ты и быстрая реченька, и лес, полный золотых лучей, ты и рябина огненная, – как согревала ты всех вокруг себя, как было хорошо от одного твоего присутствия, и никто не мог защитить тебя, и ты сама не могла.

Разве может защитить себя цветущее дерево, черёмуха, яблоня, рябина, полное солнце, полное птиц, гудящее от пчёл? Оно цветёт, благоухает и раздаёт всем вокруг радость и блаженство, но подойдут воры и негодяи, вонзят в дерево топоры и пилы – разве сможет дерево защитить себя?

Ах, нет, не сможет. Только будут плакать его раны и увядать цветы, и осыпятся листья, и вскоре оно почернеет, поникнет и умрёт. Умрёт тихо, не борясь, никому не причинив зла.

Таким добрым, беззащитным, солнечным деревом был и ты, мой незабвенный, моя любовь, мой князь заморский, не смог ты пустить корни на нашей неуютной земле.

Нет мира, нет прощения тем, кто рубит беззащитные деревья, несущие людям радость и тепло… Нет прощения, нет мира, нет мира! Твоё имя стучит в моё сердце, как набат, и я никогда не забуду и не прощу ничтожным дровосекам.

Как ты лежал в гробу, в холодном нашем московском крематории, незнакомые люди подходили заглянуть в твоё спокойное, прекрасное лицо. Было морозно, мы стояли все в шубах, индийцы и русские, и моя милая чёрная Лиля, и ты, моя Ириша, и ты, моя Оля – вы все, мои дорогие друзья из несчастливого Института мировой литературы… И все не могли оторваться от твоего лица: ты не был никогда красавцем, но сейчас оно было значительно и прекрасно.

Бедный друг мой, бедный мой рыцарь! Ведь ты отдал свою жизнь за меня – не на словах, как это часто обещают, а на деле. Ты мог уехать в тёплые свои края, мог не связывать себя работой в Москве, ведь ты был болен и наш климат убивал тебя, но ты остался и взял на себя непосильную для здоровья работу, потому что ты не хотел оставлять меня одну. Мой бедный рыцарь Помощи и Добра, как бесстрашно переменил ты климат, страну, работу, весь свой привычный, беззаботный, индийский образ жизни на нечто совершенно иное – чтобы помочь мне, ты знал, как мне нужен был ты рядом… Сколько прелестных слов о любви слышала я за свою жизнь, но кто так бесстрашно встал рядом со мной, кто так рисковал на закате жизни, перед заходом солнца, рисковал всем на свете, здоровьем и жизнью ради меня?

Ведь неслучайна была наша встреча. Ты подумай, откуда ты приехал, сколько ты объехал стран до этого и в каком заточении жила я всю жизнь, чтобы в один прекрасный день неожиданно встретить тебя. Всё было полно многообещающего смысла, всё говорило о том, что это не случайно. Ты был больной, одинокий, с грустной милой улыбкой, умный и участливый, полный юмора и печали, – ты сразу всё понял. Ничего не надо было растолковывать, хотя ты был пришелец с другой планеты в мою унылую, как стоячее болото, жизнь.

Помнишь те первые дни в больнице, где мы и встретились с тобой, как сразу же мы оба рассказали друг другу каждый свою жизнь? Мы были оба несчастливы и одиноки, каждый нёс на плечах долгую необыкновенную биографию, и каждый ждал, чтобы протянулась тихая рука человеческого взаимопонимания. Что было нам обоим до политики, до государств, идеологий и всяких там партий и организаций!..

Как восстали немедленно же против нас партийные ханжи и фарисеи! Какую смертельную опасность для себя увидели они в человеческой привязанности и любви, не считающейся с их привычными нормами! Что они знали, что они понимали про нас с тобой, ничтожные составители анкет и доносов? Они только и видели, что ты иностранец, и это приводило их в ужас.

Мой бедный, как ты болел и страдал, как угасала потихоньку твоя жизнь, и всё добрее и лучше ты становился с каждым днём, суетное и малозначащее оставляло тебя. И я ничем не могла помочь, и любила тебя с каждым днём всё больше, и видела, как умирает на моих глазах дерево, у которого подрублены корни.

Как ты жалел и любил меня, как сострадал ты всем нам, несчастным, убогим, слепым, не видавшим мира, не знавшим ни других стран, ни других городов, ни другой жизни. Как ты хотел показать мне Индию, Европу, весь мир, и эту милую Швейцарию, которую ты так любил. И всё это было запрещено, исключено для всех нас…

Какой прекрасный лоб у тебя, какая тихая ласка в твоих губах… «И целуйте меня последним целованием».

«О, я могу! И Господи!.. Подумай! Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги, вроде перестройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части.

Прощай, большой и родной мой, прощай, моя гордость…»

Что это? Кто это говорит? Это Лара прощается с доктором Живаго. Это я прощаюсь с тобой, мой рыцарь, и целую твой чистый лоб последним целованием. Да, это я. Это всё и про нас с тобой тоже. «Твой уход, мой конец». Твой уход и конец моей прежней жизни – я чувствовала тогда уже, что не сможет моя жизнь оставаться прежней после твоего ухода, и я не знала ещё что, где, когда. Но судьба уже знала и уже готовила мне перемену. Замысла судьбы не избежать никому.

Это знали и понимали вы, Борис Леонидович, и никто не был в силах опровергнуть вашу мудрость, сколько ни старались. И я думала о вашей глубочайшей мудрости художника и философа, поскольку мне дана Богом небольшая пауза, чтобы подумать, чтобы очнуться от всех потрясений и ударов судьбы, перенесенных за последние три года.

Милая, добрая Швейцария создана специально для того, чтобы вернуть человеку равновесие духа – так сладок и целебен её воздух, так мягко вьются дороги по холмам и долинам, так свежа молодая зелень полей, так приветливы голубоглазые дети и взрослые.

Сейчас ранняя весна, ещё холодно, не распустились листья, но почки уже лопнули на всех деревьях и ждут тепла. Чисты и прозрачны потоки и ручьи, где играет форель.

Часто идёт дождь, но это весенний дождь весёлый дождь, перемешанный с неумолимым щебетом и звоном птиц. Земля ещё холодна, но цветут лесные фиалки, и всюду около домов тюльпаны, нарциссы, гиацинты, подснежники. Незнакомые мне растения сплошь покрыты солнечными жёлтыми цветами, но листьев нет, почти у каждого дома ярко сияет такое жёлтое деревцо.

Из моего окна я вижу извивы изумрудной реки, зелень и свежую землю полей, и холмистые склоны, заросшие ещё прозрачными лиловыми лесами, кое-где с жёлтым пухом цветущей вербы. Всё тихо здесь, всё спокойно: и люди, и земля, и эти старые острокрышие дома, и узкие мостовые. Всё исполнено здоровой и спокойной жизни, всё ожидает весны и тепла.

Какое счастье для меня, что сейчас весна, что я вижу вокруг это вечное, неотвратимое возобновление жизни. Каким целебным дыханием входит в моё сердце это ожидание и вера в жизнь после смерти мужа, после всех надругательств над человеческим достоинством, перенесенных мной в Москве и в Дели, после всей боли и скорби, после всех потрясений. Спасибо, голубоглазая Швейцария, как ты добра ко мне!

А в солнечные дни так ослепительно сияют снежные горы, так искрятся озёра и реки, таким торжеством звенит всё вокруг от земли до самых небес, что душа хочет вырваться из груди и взлететь ввысь, заливаясь, как жаворонок, и ничего не страшно, когда так прекрасен мой необъятный мир, Твой мир, Господи!

И у вас сейчас там весна, мои дети и друзья, тает снег, бегут ручьи. Вдохните поглубже воздух, бродящий, как молодое вино, прищурьтесь на солнышко, и ничего не бойтесь, мои дорогие, ничего не бойтесь.

И не плачьте, не плачьте, мои милые, пусть весна дохнёт на вас свежим ветром и поможет вам верить в непреложное и непобедимое торжество и обновление жизни.

Март 1967 г.Швейцария

«Я перешагнула мой Рубикон»

Предисловие. Отцы и дочери

Я написал энное количество книг, художественных и нехудожественных, опубликованных и неопубликованных, но так и не научился писать в третьем лице, птицей взлетев над описываемыми событиями, и беспристрастно повествовать, жонглируя словами и наслаждаясь игрой, в которой позволено разгуляться воображению.

Даже окунаясь в события далёкого прошлого или надумывая будущее в любимых жанрах художественной литературы – магический реализм и антиутопия, – когда я начинаю писать, слова окунаются в сердце, и тогда не холодная рука стучит по компьютерным клавишам, а горячая кровь, минуя клавиатуру, строчится на экран монитора, когда с хохотом, когда со слезами. И я перестаю над собой властвовать…

Светлана Сталина-Аллилуева-Питерс. Читая её мемуары – что поделать, так легли карты, – я думаю о своей дочери, о её переживаниях. Так же как и Светлана, она в раннем возрасте осталась без матери, и, так же как Светлана, она почти не помнит её. Мои невыплаканные слёзы, которые, боже упаси, я не мог показать дочери и которые выплёскивались в поэтические новеллы, были такими же, как невыплаканные прилюдно слёзы Сталина[2]. Мы оказались в одинаковом положении: отцами, любящими своих дочерей, сильными мужчинами, прячущими свои слабости, по характеру – строгими и принципиальными, на которых свалилась обязанность самостоятельно вырастить девочек – счастливыми, здоровыми, образованными.

Наши дочери ничем друг от друга не отличались (речь не о социальном статусе, имущественных и наследственных благах). Они испытывали те же человеческие эмоции, так же болели и так же влюблялись, одинаково мечтали об обновках и развлечениях, свойственных возрасту, и в равной степени страдали от отсутствия материнской любви и заботы.

Всякий раз, когда я читал шутливую переписку отца и дочери, Сталина и Светланы, я вспоминал записки, которыми обменивался с Асёнышем, а перечитывая четыре мемуарные книги Светланы Аллилуевой, возвращался к красному альбому-дневнику, в котором 14 февраля, когда Ляленька вновь надолго должна была уезжать в обнинскую больницу, появились слова отчаяния, сказанные ребёнком:

Мне: Ну что же мне сделать такое, чтобы мамочка не уехала?

Повернулась к маме: Если я заболею, ты не уедешь?

Асеньке на момент этой дневниковой записи было семь лет и три месяца. Светлане, когда она осталась без матери, – шесть лет и восемь месяцев. Светлана тоже что-то кому-то говорила, задавала вопросы, плакала, произносила душераздирающие слова, которые никто не записывал, и с годами они исчезли из её детской памяти. Они исчезли бы и из моей и дочери памяти (время безжалостно) или притупились и не были столь чувствительны, если бы я не записывал всё, связанное с Асёнышем, начиная с двухлетнего возраста, и не сохранил бы её письма и рисунки «маме в больницу» и, самое страшное – письма, озаглавленные «Покойной мамочке», которые и ныне не могу спокойно читать. Это стало самоистязанием. В одесской квартире, увешанной ЕЁ портретами, желая сохранить мир и дух Ляленьки (её вещи десять лет оставались нетронутыми в комоде и в платяном шкафу вплоть до отъезда за океан, равно как и косметика, потрескавшаяся и засохшая, к которой никто не смел прикасаться), примерно через месяц после похорон Ляленьки я сказал дочери: «Мамочка всегда с нами, ты можешь писать ей письма и класть в шкатулку. Она их прочтёт».

Позже, читая в воспоминаниях Светланы, что отец не любил украшать стены картинами и фотографиями, нахожу похожее упоминание о портретах Надежды Аллилуевой, которыми Сталин себя окружил: «Только в квартире нашей в Москве после маминой смерти висели её огромные фотографии в столовой и у отца в кабинете»[3].

И в этом мы были схожи, окружив себя портретами жены, и она незримо молча присутствовала, и к ней можно было обращаться и просить в тягостные минуты, чтобы ДУХ ЕЁ, сохранившийся в нашем доме, уберёг дочь от ошибок…

Светлана нечётко помнила день похорон матери. Это потом, когда она повзрослела, ей рассказали о нём подробнее. Но что-то в памяти сохранилось. Когда Свету привезли в здание, где проходило прощание, жена Орджоникидзе – Зина – взяла её на руки и близко поднесла к маминому лицу, чтобы девочка могла попрощаться. Ей стало страшно. Она закричала, и её быстро отнесли в другую комнату. Авель Енукидзе, крёстный отец Надежды Аллилуевой, посадил Свету на колени, стал заговаривать, играть, совал фрукты, и она отвлеклась, позабыв смерть. На похороны мамы, чтобы вторично не травмировать ребёнка, её, в отличие от Васи, не взяли…

* * *

…Осмысливая жизнь и судьбу Светланы Аллилуевой, трагедию девочки – женщины – старухи, оболганной КГБ и алчущими «клубнички» провокаторами от журналистики, я погружаюсь в свои воспоминания. Затем начинаю сознавать, что так мне легче понять взаимоотношения Светланы с отцом и с окружающим миром и осознать её психологическое состояние, когда повзрослев, с каждым годом всё глубже, вопреки своему желанию, она погружалась в окружающую её действительность и узнавала чудовищную правду об отце, которого в детстве боготворила.

Лавина информации о преступлениях режима, созданного отцом, обрушилась на неё после XX и XXII съездов КПСС. Удар, психологически надломивший её, стал причиной скитаний по странам и континентам. Ей тяжело было поверить, что отец, которого в детстве она безумно любила, был способен на злодеяния. Пытаясь самой себе объяснить репрессии, которым подверглись даже её самые близкие родственники, стараясь обелить отца, она искала виновных и сваливала вину на его окружение – Ежова, Берию. В этом она пыталась затем убедить себя и других. В детских воспоминаниях Светланы отец представал доверчивым и недоверчивым, легко внушаемым и оторванным от реальной действительности, ожесточившимся после смерть жены.

Хладнокровно выдержать удар и остаться психологически не травмированной, после того, как стала известна причина самоубийства матери и вылезла правда об отце, можно, если душа зачерствела и сердце окаменело. Иначе жертве (Светлана оказалась ею незаслуженно) обеспечена судьба Агасфера – вечного странника, нигде не находящего успокоения.

Размышляя о детских годах Светланы и её переживаниях, я думаю о своей дочери и вспоминаю слова десятилетней девочки, сказанные однажды утром: «Сегодня мне приснилась мама. Она говорила: “Не волнуйся, папа тебя вырастит”», – и вспоминаю беспокойство, с которым она мялась после ухода соседки по этажу, недавно переехавшей на нашу лестничную площадку и зашедшей воспользоваться телефоном, с которой долго я разговаривал. Она попросила, краснея:

– Я не хочу, чтобы к нам заходили женщины, которых мама не знала.

– Почему? – спросил я, понимая ход её мыслей и догадываясь о разговорах, тревожащих её, которые ей довелось слышать. Сам слышал за своей спиной: «Ему-то ничего, быстро женится, а каково дочери будет с мачехой?»

– Не хочу, и всё, – нервно ответила она, и, обняв, я успокоил её: «Не волнуйся, доченя, мачехи у тебя не будет».

А Светлана, оказавшаяся в такой же ситуации? Ревновала ли она к отцу молодых женщин из его окружения, к Валентине Истоминой, например, появившейся в доме вскоре после похорон матери? Опасалась ли она, читая народные сказки о злой мачехе и падчерице или классическую сказку Шарля Перро о Золушке, появления возле отца новой жены? Тосковала ли она по отцу и ревновала ли его, когда подолгу не видела, занятого государственными делами? Не чувствовала ли себя одинокой, забытой и никому не нужной?

Светлана оставила большое мемуарное наследие – четыре книги воспоминаний о своей жизни: две широко известные, две – не очень, сугубо личные, о женской судьбе, мытарствах и скитаниях самой известной беглянки из СССР, но в них ни слова не сказано о ревности, страхах и детских переживаниях. Если что-то и было, то позабылось и затаилось в подсознании, оставшись глубоко личным, публично не высказанным.

Но она была такой же девочкой, как и миллионы других, не божеством (потому что дочь Небожителя, пред которым преклоняются все), а маленьким человеческим существом, нуждающемся в материнской опеке и ласке, с теми же чувствами и эмоциями, способным плакать, капризничать, страдать, влюбляться, болеть. Она ничем не отличалась в этом плане от других девочек, потерявших мать, от моей дочери, например, и сравнивая их, я пытаюсь понять её глубоко затаённые чувства и объяснить самому себе, почему оказалась исковерканной личная жизнь Светланы, родившейся «самой счастливой девочкой СССР».

Как отец, я пытаюсь понять взаимоотношения Сталина с дочерью, ведь наши девочки оказались в одинаковом положении, беззащитными под отцовским прессом и страдающих от отсутствия матери, с которой говорить можно о сокровенном, чисто женском, о том, что никогда девочка не скажет отцу.

Я вспоминаю слова дочери-десятиклассницы, сказанные об однокласснице, у которой она любила бывать: «Как я завидую Лене, что у неё есть мама, с которой она всем делится», – и понимаю: эти же слова могла произнести Светлана Сталина, завидуя Марфе Пешковой, однокласснице и соседке по парте.

И хоть у Светланы была няня, в детские годы во многом заменившая мать, а у моей дочери в утешительницах – младшая сестра жены, – замены неравноценные. Обе дочери были под отцовским контролем, качели не были уравновешены, и перевес всегда был в сторону властного родителя, единолично принимающего решение.

Когда у моей дочери наступил переходной возраст, у нас начались проблемы в общении, но точно такие же проблемы возникли и у Сталина со Светланой из-за её первой и второй влюблённостей.

Привыкший повелевать (сыновья его побаивались и не были строптивыми), Иосиф Виссарионович не смог совладать с собой, когда дочь вышла из-под его влияния. Конфликт с дочерью из-за её влюбленности, начавшийся в день семнадцатилетия, завершился инсультом у отца в день её двадцатисемилетия. Возможно, это случайное совпадение. А возможно, тот давний конфликт, несмотря на примирение, продолжавшийся десять лет, – никто никому ничего не простил, оба были с характерами, – спровоцировал у Сталина скачок артериального давления, он ведь не сумел переломить себя, обуздать гнев и поздравить с днём рождения дочь, добивавшуюся в день своего рождения разговора с отцом. Её день рождения стал последним сознательным днём Сталина. Отцы и дочери – это из другой категории, нечто иное, чем тургеневские отцы и дети, – подразумевается, сыновья.

* * *

Дороги наших дочерей, столь схожих по детским судьбам, кардинально разошлись.

Асенька – член ассоциации иммиграционных адвокатов Америки. Адвокатскую присягу у неё принимал Уильям Генри Гейтс II – отец Уильяма Генри Гейтса III, более известного как Билл Гейтс. Фотография в семейном альбоме запечатлела принятие присяги: сидящий на сцене Уильям Генри Гейтс II и Асенька, поднявшая обращённую к нему ладонь правой руки. Её адвокатский офис находится неподалёку от штаб-квартиры компании Microsoft. У Асеньки трое детей, первенец – сын, затем дочери; старшая дочь, Лорочка, названа в честь вечно молодой бабушки.

У Светланы также родилось трое детей; сына, первенца, чтобы задобрить отца, недовольного её замужеством, она назвала Осей (Иосифом) – впрочем, и второго дедушку, Гришиного отца, звали Иосифом; ни одна из дочерей в память о маме не названа Надей. Скрытой подоплёки искать не надо. Не в каждом замужестве женщина командует семейным парадом.

Светлана Сталина, имевшая, казалось бы, всё, о чём в предвоенные годы мечтал советский ребёнок, которой завидовали сверстницы, после её появления с отцом на трибуне Мавзолея, благодаря воспоминаниям об отце ставшая миллионершей, забытая детьми и внуками, одиноко завершила свой путь в доме для престарелых в маленьком американском городке штата Висконсин. Вокруг её имени и подробностей личной жизни незаслуженно нагромоздилось огромное количество лжи и несправедливостей, множество спекуляций, инсинуаций и домыслов. Нелегко, оказывается, нести на себе бремя любимой дочери Иосифа Сталина.

* * *

Светлана прожила пять жизней, в трёх из них она была Сталиной. Первая и вторая прошли в Зазеркалье: одна – до самоубийства матери, вторая – до 17-летия, до размолвки с отцом. Третья, в которой она жила вне Зазеркалья, но всё ещё оставалась Сталиной, продлилась до 27-летия, похорон отца. Четвёртая жизнь, в ходе которой она взяла фамилию матери – Аллилуева, продолжилась до 1967 года, отъезда в Индию, после чего она стала «невозвращенкой»; пятая, прошедшая в скитаниях по странам и континентам, с кратковременным возвращением в СССР, – завершилась в маленьком глухом городке штата Висконсин, предположительно 22 ноября 2011 года.

Она трижды меняла имя, пять раз выходила замуж (официально – четыре, пятый брак – гражданский, советским правительством неразрешённый – завершился смертью супруга), родила троих детей, с которыми не поладила, меняла религиозные конфессии, побывав в церквах: православной, римско-католической и христиан-евангелистов, увлекалась индуизмом, дважды эмигрировала из СССР, несколько раз уезжала и возвращалась в США и в Англию, жила в Грузии, в Швейцарии, во Франции…

Но нельзя судить её строго, не побывав в её «шкуре» – любимой дочери всесильного генералиссимуса.

С мыслями о двух разных девочках я берусь за нелёгкий труд – размышления о жизни Светланы Аллилуевой, – вспоминая всякий раз Пастернака:

- О, знал бы я, что так бывает,

- Когда пускался на дебют,

- Что строчки с кровью – убивают,

- Нахлынут горлом и убьют!

* * *

Я понял, что напишу эту книгу, когда горлом пошли первые строки.

* * *

Светлана Сталина родилась 28 февраля 1926 года. Позже эта дата дважды станет для неё роковой. Двадцать восьмое февраля 1943 года запомнится на всю жизнь – она впервые целовалась с взрослым мужчиной, кинорежиссёром Каплером. На другой день она надолго рассорилась с отцом. Через десять лет в её день рождения у него случится инсульт, и у постели умирающего отца одинокая двадцатисемилетняя женщина, успевшая дважды побывать замужем, вновь будет вспоминать Каплера, репрессированного разгневанным Сталиным.

В возрасте шести лет и восьми месяцев (в детском возрасте каждый месяц имеет значение) она осталась без матери, которую знала лишь по рассказам. Но ей всегда казалось, что самое светлое в её детской жизни было связано с мамой, которая, конечно, поддержала бы дочь, когда та повзрослела и впервые влюбилась. Она верила, что мама защитила бы её от гувернантки, рывшейся в её портфеле и письменном столе, и от мелочных придирок отца, диктовавшего ей, какой надевать берет или какой длины носить платья. С каждым годом взросления, когда Светлана из маленькой девочки превращалась в подростка, из подростка – в молодую женщину, она всё острее осознавала свою трагедию, всё больнее чувствовала одиночество, и её первые литературные опыты, написанные школьницей, были посвящены маме.

…Летом 1963 года в подмосковном посёлке Жуковка, куда Светлана вывезла на отдых детей Осю и Катю, за тридцать пять дней, с 16 июля по 20 августа, она залпом написала книгу воспоминаний «Двадцать писем к другу», которая по эмоциональной насыщенности, пожалуй, одна из лучших эпистолярных книг, когда-либо прочитанных мною.

«Это я тебе говорю, несравненный мой друг, тебе – чтобы ты знал. Ты всё хочешь знать про меня, всё тебе интересно, – так знай и это. Ты говоришь, что тебе всё интересно, что касается меня, моей жизни, всего того, что я знала и видела вокруг себя. Я думаю, что много интересного было вокруг, конечно много. И даже не то важно, что было, а что об этом думаешь теперь. Хочешь думать вместе со мной? Я буду писать тебе обо всём. Единственная польза разлуки – можно писать письма. Я напишу тебе всё, что и как сумею, у меня впереди пять недель разлуки с тобой, с другом, который всё понимает и который хочет всё знать. Это будет одно длинное-длинное письмо к тебе»[4].

Она писала эти письма, не думая ни о публикации, ни о читателях, и позднее сама очень чётко оценила достоинство эпистолярного жанра: «У лирических писем другой масштаб, чем у исторических мемуаров; они скорее поэзия, чем история». Обращалась она в письмах к близкому другу, деликатно нигде не называя его по имени, нежными словами «несравненный мой друг» (почти пушкинскими: «мой первый друг, мой друг бесценный») или «милый мой друг», напоминающими мопассановское обращение: «мой милый друг». Из-под её пера действительно вышла «скорее поэзия, чем история».

На первый взгляд, имя «милого моего друга» легко угадать: индийский коммунист Браджеш Сингх, с которым Светлана познакомилась в 1963 году в Кунцевской больнице, где тот находился на лечении. Светлане исполнилось 36 лет, неизлечимо больной Сингх был на 15 лет старше. Официально они никогда не были мужем и женой, как ошибочно пишут некоторые авторы, – жили в гражданском браке, поскольку в ЗАГСе им не позволили официально зарегистрировать семейный союз; не помогло даже обращение к Председателю Совета Министров Косыгину.

Однако книга посвящалась вовсе не Сингху. С ним она познакомилась позже, в октябре того же года. Имя своего друга Светлана не назвала и в 1967 году, оказавшись за рубежом. Причину таинственности несложно понять: она не хотела подвергать «милого моего друга» опасности, зная, как может это ему повредить. Став невозвращенкой, в СССР она автоматически превратилась в преступницу.

Кто же он – «несравненный мой друг»?

Домыслы были разные (называлось даже имя опального Андрея Синявского, с которым она дружила), пока в четвёртой мемуарной книге[5], уже после смерти «милого друга», она не назвала его имя. Не будем торопить события. Пока просто поблагодарим человека, которому Светлана открыла своё сердце, сначала ему, а затем и всему миру раскрывая попутно некоторые тайны эпохи, за кулисами которой она оказалась. Первая книга повлекла за собой другие, они скрасили её одиночество, на которое она была обречена отцом, безжалостно разрушившим её личную жизнь.

Через много лет в четвёртой книге она вдруг вспомнит о событиях, случившихся то ли в январе, то ли феврале 1953-го (точную дату она подзабыла за давностью лет), которым ранее не придала значения и которые, возможно, имели отношение к смерти Сталина. Ни один исследователь последних месяцев жизни Сталина о них не писал.

Возможно, раскручивание новой ниточки загадочного клубка, «зима 1953-го», пояснит, почему вдруг были арестованы начальник личной охраны генерал-лейтенант Власик, личный секретарь Сталина Поскрёбышев, комендант Кремля генерал Косынкин и Валентина Истомина, бывшая, как небезосновательно утверждают некоторые историки, любовницей («скорой помощью») Иосифа Сталина. Мы потянем эту ниточку чуть позже, всему свой черёд.

Но, прежде чем появилась письменная исповедь милому другу, случилась душевная исповедь. В мае 1962 года Светлана неожиданно для многих крестилась и крестила детей (тогда, в период гонений на церковь, это был непростой поступок). Вспоминая о первой встрече с протоиереем Николаем Голубцовым, она рассказала, как почувствовала вдруг жгучую необходимость высказаться перед добрым и умным человеком, способным её выслушать, и начала исповедоваться.

Надо оказаться в её коже, чтобы представить психологическое состояние, в котором она оказалась после доклада Хрущёва на двадцатом съезде КПСС, где впервые сказано было о культе личности Сталина. Когда заговорили шаламовы и солженицыны, выбор у неё был невелик: сбежать в религию или укрыться в психиатрической клинике. Над ней довлел шквал разоблачительной информации, появившийся после доклада Хрущёва на двадцать втором съезде КПСС (октябрь 1961-го), о чудовищных преступлениях человека, столь обожаемого в детстве.

Она чувствовала свою вину и ответственность за принадлежность к фамилии Сталин, и если выжила и не свихнулась, то только потому, что рядом оказались Фаина Раневская, Татьяна Тэсс, Андрей Синявский… и близкий и добрый человек, несравненный друг, сумевший морально её поддержать, а также протоиерей Голубцов, её выслушавший.

В 1963-м она надеялась, что после исповеди, выплеснутой на бумагу (недаром говорят: бумага всё стерпит), она сбросит с плеч груз памяти и начнёт жизнь с чистого листа. Ведь сделала уже в 1957 году попытку перечеркнуть прошлое, сменив фамилию Сталина на Аллилуева. Но разве позволяет отречься от прошлого одна лишь смена фамилии? Нательное белье поменять несложно – значительно труднее обновить то, что под ним прячется. Исповедь бумаге или духовному лицу – попытка иммунной системы противостоять разрушению души. Кому-то это лекарство помогает, но далеко не всем, ведь каждое медикаментозное средство имеет кратковременный срок действия и нет снадобий, одинаково на всех действующих.

«Быть может, когда я напишу всё это, с плеч моих свалится наконец некий непосильный груз, и тогда только начнётся моя жизнь… Я тайно надеюсь на это, я лелею в глубине души эту надежду. Я так устала от этого камня на спине; быть может, я столкну его наконец с себя»[6].

Толчком к написанию «Писем» и к последующему невозвращению из Индии был, очевидно, XXII съезд КПСС: после него в её душе начался хаос. Перемена фамилии Светлану не уберегла и не защитила, она продолжала оставаться у всех на виду без права на частную жизнь:

«Не изменилось и другое: внимание одних, злоба других, любопытство всех без исключения, огорчения и потрясения, заслуженные и незаслуженные, столь же незаслуженные изъявления любви и верности – всё это продолжает давить и теснить меня со всех сторон, как и при жизни отца. Из этих рамок мне не вырваться. Его нет, но его тень продолжает стоять над всеми нами, и ещё очень часто продолжает диктовать нам, и ещё очень часто мы действуем по её указу…»[7]

* * *

Тень отца продолжала над ней висеть. Она бежала от неё в Индию, в США, в публичное отречение, в новое замужество и новую смену фамилии, в Англию, в Москву, в Грузию, снова в США – тень повсюду следовала за ней и не отпускала до самого последнего дня. Незаслуженно отверженная, непонятая и непрощённая внуками и детьми, Светлана Сталина-Аллилуева-Питерс, самый первый общественно-значимый политический диссидент (хотя к этой роли она никогда не стремилась) и самый известный невозвращенец. Кагэбисты сумели втоптать в грязь её имя и личную жизнь, но не смогли очернить её первые две книги, ставшими мировыми бестселлерами и настольными для историков, изучающих сталинскую эпоху.

О себе она говорила после опубликования первых двух книг: «Я – писательница», так и писала в анкетах, заполняя графу «род деятельности». А за ней или рядом с ней – её великолепные мужчины: сценарист Алексей Каплер, писатель Андрей Синявский, поэт Давид Самойлов… друзья: Татьяна Тэсс, Фаина Раневская, Серго Берия, Марфа Пешкова, Степан Микоян… Осталось добавить перед началом повествования: она сидела за одним обеденным столом с Черчиллем, девочкой её носили на руках Орджоникидзе, Бухарин, Берия, Ворошилов… и, конечно же, отец, безумно её любивший…

Жизнь первая

Детство и девичество

Дачу в Зубатове, где в летние месяцы проходило детство Светланы, следовало бы переименовать в Царское Село.

Её детство делится на две неравные части, ДО и ПОСЛЕ похорон матери, с удивительно добрыми и нежными воспоминаниями о маме, которой она отдала столько тепла, сколько не получила сама. Светлана всему нашла оправдание, всем её поступкам, и простила ей всё: и сдержанность чувств, и скупые слова, и бесконечные упрёки и выговоры, и отсутствие нежности, и физические наказания, простила даже то, что та никогда не целовала её и не оставила в памяти ни одного ласкового слова. Всё простила и любила, потому что хотела, чтобы и её любили, искренне, не как дочь товарища Сталина, а как обычного человека, не претендующего на публичность. Судьба распорядилась иначе, и самое страшное наказание, которому она незаслуженно подверглась, получено от детей и внуков – ОТСУТСТВИЕ ЛЮБВИ.

…Я плачу иногда (сильному мужчине, которым себя считаю, умеющему сжать зубы и идти до конца, признаться в этом стыдно), когда окунаюсь в прошлое, вдумываясь в слова песни «прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко», которые слышу по-своему. Они звучат как молитва и беспощадно жестоко, безжалостно жестоко для Светланы Сталиной-Аллилуевой.

* * *

Из попытки тридцатисемилетней Светланы рассказать о счастливом детстве, созданной мамой, Надеждой Аллилуевой:

«Да, представь себе, милый мой друг, что у нас был некогда совсем иной дом – весёлый, солнечный, полный детских голосов, весёлых радушных людей, полный жизни. В том доме хозяйствовала моя мама. Она создала тот дом, он был ею полон, и отец был в нём не бог, не “культ”, а просто обыкновенный отец семейства»[8].

Ей так казалось, хотелось казаться, что, как и в каждой счастливой семье, в их многолюдном доме, царстве Любви, господствовала мама, которая всем управляла, а отец, хозяин Кремля, как и все в этом доме, подчинялся её порядкам. Но уже в других «Письмах» она признаётся, что любовь доставалась ей только от отца. Мать была требовательно холодна.

Надежда Аллилуева с дочерью, 1926 год

«Нам, детям, доставались обычно только её нотации, проверка наших знаний. Она была строгая, требовательная мать, и я совершенно не помню её ласки: она боялась меня разбаловать, так как меня и без того любил, ласкал и баловал отец».

На даче общение маленькой девочки с родителями свелось к минимуму. Чтобы дети не докучали, Надежда поселила их на первом этаже вместе с бабушкой, дедушкой и няней – родители, новоявленные советские дворяне и помещики, жили на втором этаже и воспитание детей переложили на няню и домашних учителей.

Василий – он родился 24 марта 1921 года и был на пять лет старше сестры – вышел из возраста, требующего постоянного общения с родителями. В одной комнате с ним жил сверстник Артём Сергеев, приёмный сын Сталина и Васин товарищ по играм[9]. Младшая сестра не могла участвовать в мальчишеских забавах. Ей в большей степени требовалось родительское внимание и тепло. Она нуждалась в частом общении с родителями (родители маленькой девочки со мной согласятся), и няня, на которую возложено было воспитание Светланы, это чувствовала. Под разными предлогами (чаще с подарком) она отправляла ребёнка к отцу (не к матери!), зная, что именно он обрадуется её появлению и наградит девочку поцелуем: «Поди отнеси папочке смородинки», – говорила она или: «Поди отнеси папочке фиалочки».

Местом общения отца с дочерью были терраса внизу и балкон отца на втором этаже. В спальню Света не допускалась, хотя все детки по выходным любят утром залезть в постель к родителям и, прижавшись к ним, сладко уснуть, чувствуя, что оба они, папа и мама, им принадлежат.

У строгой Надежды послаблений для маленькой дочери не было. Послушная девочка по совету няни отправлялась с подарком к отцу, как всякий ребёнок, желая в награду что-нибудь получить, хотя бы «спасибо», ведь так в нормальных семьях учат детей отвечать при получении подарка. Так оно и происходило – отец был счастлив, увидев её.

Светлана с отцом

«Что бы я ни приносила, – вспоминала Светлана, – всегда получала в ответ горячие, пахнущие табаком поцелуи отца… – и добавляла, хотя негативное воспоминание можно было пропустить в письме к “милому другу”, но въелось против воли в память и прозвучало упрёком: – …и какое-нибудь замечание от мамы».

Строгая Надежда Аллилуева была верна своим принципам. На первом месте муж, на втором – учёба в Промакадемии и работа, дети – на третьем. Идеальной матерью в современном понимании Надежда Аллилуева не была, но, несомненно, она была любящей женой, воспитанной в кавказских обычаях, для которой весь мир вращается вокруг интересов мужа.

«Даже когда я была совсем маленькой и ей нужно было кормить меня, а отец, отдыхавший в Сочи, вдруг немножко заболел, она бросила меня с нянькой и сама без колебаний уехала к отцу». (Грудной ребёнок это не может помнить, Светлана приводит рассказ няни. – Р.Г.). Светлана, повзрослев, её за это не осуждала и, когда трижды становилась матерью, была такой же. Дети, которых она, несомненно, любила – Ося, Катя и Оля, – когда ей пришлось делать выбор, от принятия решения её не удерживали.

В конце двадцатых годов у Сталина начались проблемы со здоровьем, он часто простужался, страдал от боли в мышцах рук и ног, и если Надежда решила своим присутствием морально поддержать на южном курорте заболевшего мужа, то почему она не взяла с собой грудного ребёнка? Бросила девочку на няню, и поминай как звали… Хотя детей Надежда не забывала (сравнение с кукушкой ей не подходит), она была с ними неумолимо строга, и Светлана, возможно случайно, нашла чёткое определение её положения в семейной иерархии: для детей она была «недоступна». Испугавшись случайно сделанного открытия, Светлана и этому нашла оправдание: «Это было не по сухости души, нет, а от внутренней требовательности к нам и к себе».

Следующие строки читать больно, я перевожу их на почти аналогичные слова, сказанные моей дочерью, но они принадлежат Светлане Аллилуевой: «Я запомнила маму очень красивой – она, наверное, не только мне казалась такой. Я не помню точно лица (курсив мой. – Р.Г.), но общее впечатление чего-то красивого, изящного, легко двигающегося, хорошо пахнущего».

Светлана посвятила матери самые тёплые строки, хотя из её детских воспоминаний видно, что от природы Надежда Аллилуева была чёрствой, скупой на ласку и чрезвычайно строгой матерью, в отличие от отца. Он окутал дочь любовью, потакал ей, никогда не наказывал и впервые поднял на неё руку, когда она, семнадцатилетняя девушка, совершила, с его точки зрения, аморальный поступок: целовалась со взрослым мужчиной, оставшись с ним наедине в тёмной комнате.

Светлана Аллилуева с отцом

«Она редко ласкала меня, а отец меня вечно носил на руках, любил громко и сочно целовать, называть ласковыми словами – “воробушка”, “мушка”. Однажды я прорезала новую скатерть ножницами. Боже мой, как больно отшлёпала меня мама по рукам! Я так ревела, что пришёл отец, взял меня на руки, утешал, целовал и кое-как успокоил… Несколько раз он так же спасал меня от банок и горчичников – он не переносил детского плача и крика. Мама же была неумолима и сердилась на него за “баловство”»[10].

Сохранилось одно-единственное письмо, написанное Надеждой к дочери, без даты, похоже, в году 1931-м (Светлане, стало быть, около пяти лет). Оно поражает чёрствостью, педантичностью, отсутствием тепла; оно как будто обращено к взрослому человеку, от которого требуют, судя по тону письма, незамедлительно повиниться. Именно так требовали на партийных собраниях от оппозиционеров: стать перед партией на колени и по-ви-нить-ся, и этот неумолимый стиль, взятый из партийной жизни, перенесён был на детей. Впрочем, одно ласковое слово в письме оказалось, дважды повторённое «Светланочка», без прилагательных «любимая», «дорогая», с обращением к дочери в третьем лице, как к некой посторонней «девочке». Слово «девочка» повторено шестикратно:

«Здравствуй, Светланочка!

Вася мне написал, что девочка что-то пошаливает усердно. Ужасно скучно получать такие письма про девочку. Я думала, что оставила девочку большую, рассудительную, а она, оказывается, совсем маленькая и, главное, не умеет жить по-взрослому. Я тебя прошу, Светланочка, поговорить с Н.К. (Наталия Константиновна, воспитательница и учительница детей Сталина. – Р.Г.), как бы так наладить все дела твои, чтобы я больше таких писем не получала. Поговори обязательно и напиши мне, вместе с Васей или Н.К., письмо о том, как вы договорились обо всём. Когда мама уезжала, девочка обещала очень, очень много, а, оказывается, делает мало.

Так ты обязательно мне ответь, как ты решила жить дальше, по-серьёзному или как-либо иначе.

Подумай как следует, девочка уже большая и умеет думать. Читаешь ли ты что-нибудь на русском языке? Жду от девочки ответ.

Твоя мама»[11].

Надежда в очередной раз бросила детей, уехала к мужу и на расстоянии делала наставления, не понимая детского мира и детской психологии. Сталин писал дочери иные письма: ласковые, шутливые, добрые, со временем превратившиеся в игру. Он, а не Надя находил нужные для Светланы слова. Грубый и жёсткий в общении с сыновьями, он окружил дочь заботой и, пока она взрослела, вплоть до начала войны, когда он не смог уделять ей внимание, делал всё от него зависящее, чтобы дочь сохранила душевное равновесие и отсутствие матери не почувствовала…

Мария Сванидзе[12] записала в своём дневнике (запись относится к 1934 году) впечатления об одном дне пребывания на сталинской даче: «Светлана всё время тёрлась около отца. Он её ласкал, целовал, любовался ею, кормил со своей тарелки, любовно выбирая кусочки получше».

Но почему Сталин, любивший Светлану чуть ли не животной страстью, баловавший её так, как никого из своих сыновей, не сумел понять дочь, когда она стала молодой женщиной?

Почему, обидевшись на её влюблённости, он не сумел найти компромисс и разрушил их особые отношения? Почему 28 февраля 1953 года, в свою последнюю роковую ночь, он не поздравил дочь с днём рождения и почему никто из участников ночного застолья (Берия и Хрущёв благоволили к Светлане), никто из его гостей, зная суровый нрав Сталина, не посмел ему об этом напомнить и не произнёс тост за именинницу? Охрана докладывала ему, что дочь пытается дозвониться, но он не пожелал разговаривать. Ответы надо искать у Бехтерева, в декабре 1927-го диагностировавшего у Сталина паранойю. Или у Фрейда…

Светланино Зазеркалье

В детстве Светлана Сталина жила в сказочной стране. Детство по определению должно быть сказочным, и страна, в которой она жила, называлась Светланино Зазеркалье.

Помните Алису, семилетнюю девочку, героиню сказки Льюиса Кэрролла? В её зазеркальной стране на большой шахматной доске жили Чёрная и Белая Королевы, близнецы Траляля и Труляля, Чёрный и Белый Рыцари, Лев, Единорог. Странствуя по шахматной стране, Алиса превращается в королеву – разве не мечтает любая женщина со временем ею стать, хотя бы в глазах одного-единственного мужчины? Но в конце пути наступило разочарование – зачастую это происходит и в реальной жизни: выяснилось, что путешествие Алисы оказалось сном, хотя и прекрасным. Но тут ничего поделать нельзя, сновидениями невозможно командовать: одним снятся волшебные сны, сказочные страны и города, другим – тюремные побои, изнурительные допросы, колючая проволока и лагеря…

В чудесной стране Светланино Зазеркалье, которую Светлана помнит по 1929–1933 годам, находился поселок Зубалово, бывшее барское имение, названное по имени его дореволюционного владельца, нефтяного магната, доставшееся новой власти по наследству (где бы раздобыть дарственную?) и превращённое, цитируем Светлану, «отцом в солнечное, изобильное поместье, с садами, огородами и прочими полезными службами».

В этом имении дети Сталина росли (продолжаю цитировать юную «королеву») «в условиях маленькой помещичьей усадьбы с её деревенским бытом – косьбой сена, собиранием грибов и ягод, со свежим ежегодным “своим” мёдом, “своими” соленьями и маринадами, “своей птицей”».

В Эдемском саду, на небольшой поляне, огороженной сеткой, разводили фазанов, цесарок, индюшек; в пруду плавали утки. Имелась пасека. Две полянки специально засевали гречихой: гречишный мёд обладает уникальными лечебными свойствами: повышает уровень гемоглобина в крови, используется для лечения авитаминозов, гипертонии, при кровоизлияниях в мозг. Издавна пчеловодство процветало в православных монастырях – почти каждый имел свою пасеку. Сталин, проведший юность в духовной семинарии, об этом знал. Цитируем дальше:

«Всё это хозяйство больше занимало отца, чем маму. Мама лишь позаботилась о том, чтобы возле дома цвели весной огромные кусты сирени, и насадила целую аллею жасмина возле балкона. А у меня был маленький свой садик, где моя няня учила меня ковыряться в земле, сажать семена настурций и ноготков»[13].

А что в этом плохого? Надежда выращивала сирень, а жасминовый чай или чай с добавлением цветков жасмина издавна использовали на Кавказе при лечении хронического бронхита и бронхиальной астмы. Сталин часто простужался, и Надя заботилась о муже. Идеальная жена.

В этой волшебной стране (если не забыли, она называется Зазеркалье) летом часто жила другая Светлана, «Козя», бывшая на три года старше дочери Сталина, – Светлана Бухарина. Она жила там со своей матерью Эсфирью Гурвич, бывшей женой Бухарина. Козя вместе с мамой позднее отправится в лагеря, но это будет потом, когда по сказочным зеркалам пойдут кровавые трещины. А в Светланином Зазеркалье супруги поддерживали дружеские отношения, хотя и разошлись в 1929 году, когда Сталин обрушился на Бухарина с жёсткой критикой и «любимца партии» под ручки вывели из состава Политбюро. Бухарин быстро покаялся: 1 января 1930 года с бутылкой вина он явился в кремлёвскую квартиру генсека, и Сталин его простил, разрешил летом посещать Зазеркалье. А там прощённого Бухарчика все обожали.

«Он наполнял весь дом животными, которых очень любил. Бегали ежи на балконе, в банках сидели ужи, ручная лиса бегала по парку, подраненный ястреб сидел в клетке. Я смутно помню Н. И. Бухарина в сандалиях, в толстовке, в холщовых летних брюках. Он играл с детьми, балагурил с моей няней, учил её ездить на велосипеде и стрелять из духового ружья; с ним всем было весело»[14].

А ещё в Светланином Зазеркалье часто веселились взрослые. Появлялся Будённый с гармошкой, и на всю округу разносились русские и украинские песни – будущие первые советские маршалы отличались хорошими голосами, и даже Сталин временами пел. У него, пишет Светлана, «был отличный слух и высокий чистый голос» – Горийское духовное училище вправе гордиться своим воспитанником, имевшим по церковному пению, русскому и грузинскому одни пятёрки. Отцовское искусство пения Светлану всегда удивляло, потому как в обычной жизни он говорил глуховатым и низким негромким голосом. Но за его спиной были четыре года учёбы в православной Тифлисской духовной семинарии, а там уж постарались научить семинаристов красивому пению.

На Зазеркальных вечеринках Надежда Аллилуева тоже иногда позволяла себе расслабиться и в редких случаях, когда ноги не выдерживали и рвались в пляс, плавно и красиво танцевала лезгинку. Она ведь родилась в Баку 22 сентября 1901 года, детские годы прожила на Кавказе и хорошо знала грузинские обычаи и культуру.

Но её дети Вася и Света, страшно подумать, они даже не знали, что по отцовской линии они грузины. Одиннадцатилетний Вася, ну надо же быть таким неучем в его возрасте, как-то сказал шестилетней сестре: «А знаешь, наш отец раньше был грузином».

Сейчас все грамотные и знают, что это лица кавказской национальности и по большей части, как пишут в некоторых газетах, «воры в законе», а в 1931-м Света не поняла, что означает «быть когда-то грузином», и умный брат разъяснил: «Они ходили в черкесках и резали всех кинжалами».

Хоть теперь понятно. Но это были другие грузины, поголовно резавшие всех кинжалами, дореволюционные, воспитанные при старом режиме, потому как нынешние, советские, были другими – милыми, добрыми и весёлыми. Они приезжали из Грузии со щедрыми дарами: вином, виноградом, фруктами. «Всё это присылалось к нам в дом, – вспоминала Светлана, – отец безумно сердился, и с проклятиями кавказские гостинцы отсылались обратно». Но всегда ли так было – история умалчивает. Лично я пару бутылок вина оставил бы и фруктой бы не побрезговал…

…А какие в Кремле, в столице Светланиного Зазеркалья, устраивали чудесные детские праздники!

Светлана вспоминает празднование своего дня рождения, последнего при маме, в феврале 1932 года, когда ей исполнилось 6 лет.

Был концерт детской художественной самодеятельности, декламировались стихи на русском и немецком языках, басни Крылова, звучали задорные куплеты про ударников и сатирические – про двурушников, танцевали гопак в украинских национальных костюмах, сделанных из марли и цветной бумаги. Артём Сергеев, приёмный сын Сталина, накрылся ковром из медвежьей шкуры и, стоя на четвереньках, изображал медведя. Восторженная публика визжала от хохота. А потом все, и дети, и взрослые, гурьбой отправились в столовую пить чай с пирожными и сластями. Сталин также принимал участие в детском празднике и веселился вместе со всеми. Дочь от счастья была на седьмом небе.

* * *

Как-то не хочется об этом говорить и портить детишкам праздничную картину, но вне Зазеркалья, в другой стране, называемой Советская Россия, внутри которой расцвели кремлёвские протектораты – Зубалово один из них, – в счастливое для них время протекала иная жизнь.

В одной стране, в которой, оторванные от реальной жизни, пребывали Света и Вася, косили сено, собирали грибы, ягоды, баловались «своим» мёдом, соленьями и маринадами, «своей птицей»; в другой стране проводилась насильственная коллективизация, провозглашённая в декабре 1927-го пятнадцатым съездом ВКП(б).

В другой стране 7 ноября 1929 года, за три года до самоубийства Надежды Аллилуевой, «Правда» опубликовала статью Сталина «Год Великого перелома», в которой прошедший год был назван годом «коренного перелома в развитии нашего земледелия» и обозначена ближайшая цель партии: «Мы перешли в последнее время от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса». В другой стране началась «сплошная коллективизация».

В другой стране 30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» и создало комиссию под управлением Молотова для истребления кулаков как враждебный пролетариату класс. Молотова отличали преданность и исполнительность – Сталин умел подбирать кадры, беспрекословно выполняющие приказы.

В другой стране начались расстрелы, конфискации имущества и высылки на поселения в отдалённые районы страны. Главы кулацких семей первой категории, названных «контрреволюционный кулацкий актив», арестовывались. Их дела передавались на рассмотрение «троек» в составе представителей ОГПУ, обкомов (крайкомов) ВКП(б) и прокуратуры, выносивших большей частью расстрельные приговоры. Раскулаченные крестьяне второй категории, а также члены семей кулаков первой категории выселялись на спецпоселение в отдалённые районы страны.

В другой стране отдел по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ радостно рапортовал, что только в 1930–1931 годах были выселены (с отправкой на спецпоселение) 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека, включая 63 720 семей – с Украины.

Результаты коллективизации сказались быстро. Во всех хлебных районах начался голод. Голодали Западная Сибирь, Урал, Средняя и Нижняя Волга, Центрально-Чернозёмные области, Северный Кавказ, Казахстан. На Украине массовый голод в 1932–33 годах вылился в миллионные жертвы, в Голодомор.

…Удар пришёлся и по моей семье. Дедушка владел в Тирасполе небольшой лавкой. В конце 1929 года его обложили непосильным налогом, он не в состоянии был его выплатить, и у него описали домашнее имущество, носильные вещи и лишили всех прав. Все члены его семьи, включая несовершеннолетних детей, стали «лишенцами»[15]. А когда начался голод, он, бабушка, четыре дочери, родившиеся с интервалом в два года (старшей в 1930-м было 16 лет, младшей – 10), – все они были лишены хлебных карточек.

Бабушка ходила по базару, подбирала с земли порченые и грязные листья капусты, выбрасываемые продавцами, мыла их и варила супы. Когда Григорий Петровский, Председатель Всеукраинского ЦИК, прибыл в Одессу, двум девочкам, 14 и 12 лет, маме и её младшей сестре удалось попасть к нему на приём. Они плакали, говорили, что хотят кушать, и добрый дядя Петровский дал указание ежедневно выделять сёстрам Ривилис блокадную порцию хлеба, по 100 граммов. Был случай, мама попросила милостыню – «хлебушка бедной девочке».

Детей Сталина голод обошёл стороной. Они жили в стране, в которой с 1936 года пелось задушевно: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».

* * *

В Светланином Зазеркалье пропагандировался здоровый образ жизни, приветствовалось увлечение спортом – на дачах строили теннисные и крокетные площадки, обитатели Зазеркалья увлекались бильярдом, кегельбаном, игрой в городки. Во время сплошной коллективизации, когда другую страну – пока ещё зажиточную – рубили под корень, дети из Зазеркалья ездили с родителями отдыхать в Сочи.

В 1926–27 годах Сталин лечился в Мацесте, принимал тёплые сероводородные ванны из естественных горячих источников, облегчавшие боли от ревматизма, затем (вплоть до тридцать седьмого года) ежегодно ездил в Сочи. В 1930-м или 31-м году на юг впервые взяли Светлану. На сочинских дачах совместно с ними постоянно отдыхали с жёнами и детьми Енукидзе, Микоян, Ворошилов, Молотов…

Для Светланы это было самое лучшее время. Она пишет, что у неё сохранились фотографии весёлых лесных пикников, куда зазеркальцы семьями отправлялись на машинах. Развлекаясь, Сталин устраивал иногда ночную охоту: стрелял из двустволки в коршуна или палил по зайцам, попадающим в свет автомобильных фар. (Оно конечно: лучше палить по зайцам, чем по живым человеческим мишеням или с вертолёта по животным, занесённым в Красную книгу.)

Сетанка и дядя Лаврентий Берия

Он любил спортивные игры, вспоминает Светлана, требующие меткого глаза: бильярд, кегли, городки, – а воду не любил, поскольку не умел плавать. Не любил пляжиться, загоранию на солнце предпочитал прогулки по лесу, любил лежать на диване с книгой, с деловыми бумагами или газетами и часами мог сидеть за столом с гостями (эта привычка, утомлявшая его соратников, вынужденных поддерживать многочасовые дружеские застолья, сохранилась у него до самой смерти).

Сетанка в теплых объятиях дяди Берия

На сочинских фото счастливая Света на руках Берии; она запечатлена с Кировым, с Молотовым… «Лепота!» – говорил в фильме Гайдая булгаковский Иван Васильевич, восхищённо созерцая советскую Москву. «Лепота!» – повторим и мы, глядя на счастливое лицо маленькой девочки.

Вот так протекала жизнь в Светланином Зазеркалье, которая лишь частично изменилась после самоубийства матери, Надежды Аллилуевой, – страшно подумать – на тридцать втором году жизни. И в какой день это произошло! – вечером 8 ноября 1932 года, в пятнадцатую годовщину Октябрьской революции.

Днём 8 ноября Светлана в последний раз виделась с мамой. Надежда на минуту заглянула в детскую (она запомнилась дочери в пёстром махровом халате) и смеялась, наблюдая, как Вася довёл сестрёнку до слёз. Действительно было смешно. Седьмого ноября Надежда впервые взяла Сетанку (так её называли родители) на Красную площадь. На другой день гувернантка попросила детей описать парад. Сетанка написала: «Дядя Ворошилов ездил на лошади». Одиннадцатилетний Вася высмеял сестру, сказав, что надо писать: «Товарищ Ворошилов скакал на коне». – «Но какой же он “товарищ”, – плакала Светланка, – когда он “дядя”!».

Надежда торопилась к праздничному столу у Ворошиловых и наверняка рассказала ему и мужу весёленькую историю. Это застолье, весело начавшееся, для Надежды Аллилуевой оказалось последним…

После её похорон Сталин постарался создать для дочери условия жизни, в которых она не чувствовала бы себя ущербной, обделённой теплом и заботой. Он не самоустранился от её воспитания, как некогда с Яшей, когда бросил шестимесячного сына на попечение родственников умершей жены, и ежедневно бывал в кремлёвской квартире – духовная связь между дочерью и отцом прервалась лишь с началом войны. По срокам это совпало с вхождением Светланы во взрослую жизнь.

Семейная жизнь Иосифа Сталина

Был ли Сталин счастлив в браке с Надеждой Аллилуевой? Несомненно.

Роман между 38-летним или 39-летним Сталиным[16] и шестнадцатилетней Надей, дочерью рабочего-революционера Сергея Яковлевича Аллилуева, в петроградской квартире которого Сталин жил после июльских событий 1917 года, завершился созданием семьи. Брак, как было принято у большевиков в первые годы советской власти, по-видимому, был гражданский. Квартира Аллилуевых, к слову сказать, для большевиков историческая. В ней скрывался Ленин после неудавшегося июльского восстания, пока вместе с Зиновьевым не переехал в более безопасное место – в посёлок близ станции Разлив.

Жён двух вождей революции звали Надями. С некоторой долей иронии это позволяет утверждать, что большая и маленькая Нади – Крупская и Аллилуева – стали несбывшимися надеждами русской революции.

Первой женой Сталина, венчавшегося в 1904 году в Тифлисском храме св. Давида, была 19-летняя Екатерина Сванидзе. Она умерла двадцатидвухлетней, в 1907 году, по одним данным – от туберкулёза, по другим – от брюшного тифа, оставив мужу на попечение шестимесячного сына – Якова Джугашвили, воспитанием которого отец себя не обременял. Яшу вырастила родная сестра его матери – Александра Сванидзе.

В 1918-м матримониальная планка опустилась на 2 года – женой 39- или 40-летнего Сталина (смотря какой год взять за точку отсчёта) стала 17-летняя Надежда Аллилуева. Впрочем, и мать Сталина, Екатерина Геладзе, замуж вышла 16-летней, и посему, на первый взгляд, непонятно, почему он возмутился, когда 16-летняя дочь влюбилась в 39-летнего Каплера. На себя бы в зеркало посмотрел и успокоился, вспомнив, сколько лет было Наде, когда, поселившись у Аллилуевых, он стал её «охмурять». Парень-то Каплер был знатный и положительный (разве что с национальностью подкачал), лауреат Сталинской премии первой степени (1941) за сценарии фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». А то, что он по женской части приударял, то это не считалось большим грехом, и Сталин никогда не был монахом-отшельником – в сибирской ссылке от одной из барышень сыночка на свет произвёл[17].

Однако семьёй, в которой меж супругами распределены обязанности, если не считать быстротечного брака с Екатериной Сванидзе, Иосиф Джугашвили, по сути дела, не жил. Надя стала первой женщиной, создавшей ему семейный уют, сначала в Кремле, где супруги поселились в 1919 году, а затем в Зубалове.

Сталин вырос в неполноценной семье. Его отец, Виссарион Джугашвили, бросил семью и уехал в Тифлис, когда сыну было 5 лет. Он был алкоголиком, частенько поколачивал жену и сына и, по информации внучки, Светланы Аллилуевой, полученной от грузинских родственников, погиб в 1890 году в пьяной драке. Взаимоотношений между любящими супругами с взаимным уважением и распределением домашних обязанностей маленький Иосиф не видел, и это наложило отпечаток на семейные отношения в его взрослой жизни.