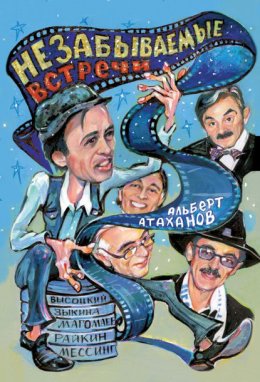

Читать онлайн Незабываемые встречи бесплатно

Альберт Атаханов

От автора

Живут во мне воспоминания,

Слова любви, слова признания…

Эта книга – и собрание наиболее ярких встреч и событий более чем за пять десятилетий моей творческой жизни, и обобщение огромного запаса личных наблюдений. Мне повезло работать с гениями двадцатого столетия: Дмитрием Шостаковичем, Муслимом Магомаевым, Вольфом Мессингом, Владимиром Высоцким и многими другими замечательными людьми.

Каждая такая встреча уникальна, и герои, о которых я рассказываю, так или иначе повлияли на моё творческое становление.

В небольших зарисовках я приоткрою для читателей закулисную жизнь моих любимых артистов и расскажу истории, о которых вы, возможно, даже не догадывались.

Глава 1

Первые шаги профессионального пути. 1957–1960 гг

Нет, нет, это не Глеб Романов,

а Альберт Атаханов!

Свою профессиональную деятельность я начал в 18 лет после учёбы в эстрадной студии во ВГКО (Всероссийское гастрольное концертное объединение), ныне Москонцерт. Сначала – артистом Московского театра теней, а потом работал солистом эстрады, исполняя песни зарубежных друзей. Это был 1957 год.

Однажды на сцене Дворца культуры железнодорожников знаменитый конферансье Михаил Гаркави объявил: «А сейчас перед вами, уважаемые зрители, выступит самый молодой солист московской эстрады. Он вам исполнит песни наших зарубежных друзей на французском, итальянском, английском и даже “индийском” языках». В этом месте его представления зрители уже начинали бурно аплодировать, предугадывая выход известного певца Глеба Романова. Но Михаил Гаркави продолжал: «Нет нет, это не Глеб Романов, а Альберт Атаханов». И я пел популярные песни на разных языках небольшим лирическим тенором, который я приобрел, с 12 лет занимаясь в ансамбле мальчиков «Трудовые резервы», а позже – в эстрадной студии, руководимой Владимиром Наумовичем Тихвинским. Я считаю, мой успех на том концерте, можно считать, и определил выбор дальнейшего жизненного пути.

Я очень увлечённо собирал пластинки с зарубежными исполнителями: Сальваторе Адамо, Ив Монтан, ГуальТиеро Мизиано, Радж Капур… Памятью с детства Бог меня не обидел, и я, разыскивая переводы их песен, быстро выучивал слова и пел. На моей первой афише-ленте было написано «Песни зарубежных друзей. Поёт Альберт Атаханов».

Ещё мне нравилась тяжёлая атлетика, а именно – бокс. С 12 до 18 лет я занимался в спортивном клубе ЦСКА у известного тренера по боксу, мастера спорта Николая Королёва. За это время я провел на ринге 22 боя, выступая в наилегчайшем весе. В 18 из них я победил.

Так вот, снова возвращаюсь к выступлению на том концерте. В заключение на бис я всегда пел «Песню французского солдата» из репертуара Ива Монтана. А у меня разбита нижняя губа и синяк под левым глазом, который я получил вчера на ринге, – ну вылитый французский солдат. Зрители всё равно мне аплодировали. Мой первый режиссёр эстрады Владимир Тихвинский после концерта сразу предъявил ультиматум: «Значит, так, всё, мое терпение кончилось. Выбирай, Алик, или бокс, или сцена». И я тогда окончательно выбрал для себя творческий путь.

Загадка фразы Ива Монтана

Что значит “ажупрель”?

Мне посчастливилось слушать французского певца Ива Монтана в Зале имени П. И. Чайковского. Купив билеты на все его концерты, я наслаждался любимыми песнями Франции в прекрасной исполнительской подаче этого талантливого киноактёра и певца. После второго концерта я, сидя в зрительном зале, уже тихонько мог напевать «Гранд бульвар», «Ле рутье» – песенку шофёра, «Се си бо» и другие уже знакомые мне мелодии. И вот на этих концертах мне запомнился один забавный момент в поведении Ива Монтана на сцене. Почти после каждой песни второго отделения концерта он говорил: «Ажупрель». А я не понимал, что он хочет сказать зрителю. Когда концерт закончился и все зрители вышли из зала, я набрался смелости и пошёл за кулисы искать переводчицу Ива Монтана. Встретившись и немного рассказав ей о себе и о своей любви к французским песням, я попросил перевести это слово на русский. Она, приветливо улыбнувшись, взяла меня под руку и повела к гримёрке маэстро. Осторожно постучав в дверь, мы услышали в ответ: «Силь ву пле». Передо мной стоял высокий мужчина, совсем не похожий на бодрого, танцующего на сцене певца – скорее он был похож на уставшего шофёра с потным лицом из французского фильма «Идол». После небольшого приветствия переводчица объяснила цель моего визита. Он улыбнулся и объяснил, что это не французское слово, а русская фраза, которую он часто слышал от здешних друзей за столом: «Аж упрел», что можно заменить французским «Иль фе шо», означающим «жарко». Во время исполнения на концерте двух полных отделений темповых песен ему стало жарко, и он по-русски решил сказать «аж упрель».

Так эта загадка разъяснилась.

Первое звание, полученное на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве

Я пел от имени Ива Монтана.

Летом 1957 года приближался срок проведения в Москве седьмого Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. И вот, режиссёру эстрады В. Н. Тихвинскому так понравилось моё исполнение французских песен, что он решил от московской эстрады на фестивальный конкурс выставить музыкальный номер «Наш друг из Парижа». Главная и единственная роль была поручена мне. Владимир Наумович написал сценарий, в основе которого были популярные мелодии песен Ива Монтана, и к ним написал русский стихотворный текст. Все эти песни я должен был исполнять за белым плотным экраном, наблюдая за подвижной большой теневой плоской куклой, изображающей в полный рост знаменитого французского певца. Два артиста теневого театра при помощи длинных реек накладывали на большой подсвеченный экран эту куклу, которая, свободно двигаясь и жестикулируя, исполняла музыкальный монолог моим голосом. Этот номер несколько раз с успехом был показан гостям, в том числе на сцене театра московского сада «Эрмитаж». Члены жюри фестиваля поблагодарили режиссёра-постановщика В. Н. Тихвинского, а всем нам, артистам-исполнителям этого номера, было присвоено звание лауреата седьмого Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. И, хотя это выступление происходило 50 лет назад, я до сих пор помню слова тех песен:

- Я так люблю, друзья, Москву,

- здесь множество чудес

- увидеть можно наяву,

- здесь песенки моей герой

- встретится с тобой,

- хочешь – тронь рукой.

- Он идёт живой Тверским бульваром,

- он токарь с фирмы «Ситроен»,

- с ним слесарь с фирмы «Лихачёв».

Армейская служба в парадных войсках Москвы

«Хороший солдат», – сказал про меня маршал Р. Я. Малиновский.

Я служил в Советской армии с конца 1957 года по сентябрь 1960-го и мне хорошо запомнились три важных и интересных события, особенно – одноминутная встреча с Маршалом Советского Союза, министром обороны СССР Родионом Яковлевичем Малиновским.

Во время призыва на срочную службу в военкоматах Московского военного округа было негласное предписание оставлять служить в московских военных частях молодых преуспевающих спортсменов и талантливую музыкальную молодёжь. Эти молодые люди кроме службы участвовали в концертах армейской самодеятельности, а также в спортивных состязаниях Московского военного округа, за что получали награды и призы. Я помню, в военкомате Кировского района Москвы майор дал мне в руку пакет и сказал: «Ты, парень – певец, самый трезвый из троих, которых я сегодня должен отправить в армию, забирай с собой футболиста Роя и аккордеониста Сапелкина, иди, лови такси и поезжай в Лефортово, адрес на конверте».

Когда мы приехали в штаб парадной гвардейской Таманской дивизии, полковник, прочитав наши призывные документы, сказал, что моя служба будет проходить в должности артиста Ансамбля Московского военного округа. И снова я оказался перед выбором: петь в ансамбле или понюхать порох армейской жизни, подержать в руках оружие, отведать на учениях армейской каши из котелка. От всего этого не хотелось отказываться, и я выбрал путь настоящего бойца, солдата. Ещё на моё решение повлияло известие о том, что в этой артиллерийской батарее, куда я отправился служить, есть солдат Евгений Аржаков – хороший боксёр, с которым я в юности встречался на ринге.

Это было предисловие к случайной встрече с маршалом Р. Я. Малиновским, дважды Героем Советского Союза.

Воинская часть Гвардейского мотострелкового полка под командованием полковника Писарева так же, как и штаб дивизии, располагалась на Красноказарменной улице. Я прибыл служить туда после курса молодого бойца, где учили на наводчика артиллерийского самоходного оружия 85-го калибра. У нас так и называлась рота «85-й батареи». Один из командиров взвода – старший лейтенант Герман Малиновский – сын маршала. Кроме основной военной должности мне, как москвичу, поручили выполнять ответственную работу «связного». В случае объявления в части или военной или учебной тревоги для солдат во всей Таманской дивизии «связной» должен взять своё табельное оружие, в любое время суток быстро найти по домашнему адресу своего офицера – командира, оповестить его об объявлении тревоги и так же незамедлительно вернуться обратно в часть. Помню, в один из дней службы, в четыре часа утра по всему полку была объявлена тревога. За полторы минуты я, как положено, оделся, взял автомат и бессрочную увольнительную «связного», пулей через КПП выбежал на улицу, где уже на остановке трамвая стояли другие солдаты – москвичи. Когда, на наше счастье, подошёл единственный трамвай с рабочими депо, мы вскочили в вагон и своим «вооружённым» видом так напугали пассажиров, что они, думая, что в Москве начались военные действия, мигом покинули вагон. Я тоже выскочил из медленно идущего трамвая, остановил грузовик ЗИЛ и попросил водителя отвезти меня на Арбат, к магазину «Военторг». Адрес министра обороны СССР мне разглашать было запрещено. Пройдя охрану в подъезде, я поднялся на этаж, где жил мой командир Герман Малиновский. К огромному моему удивлению, дверь открыл сам Родион Яковлевич, набросив на плечи шинель маршала. Я в шоковом состоянии сообщил об объявлении тревоги в полку и о срочном вызове моего командира в часть. После моего сбивчивого от волнения рапорта маршал улыбнулся и сказал: «Хороший солдат». Он позвал сына, на минуту прикрыв за собой дверь. Ко мне вышел Герман в домашнем халате и спокойным голосом сказал, прерывая мой уставной рапорт: «Молодец, Алик, что нашёл меня, но тревога уже закончилась. Она была учебная, и сейчас в части всё спокойно. Ты можешь возвращаться без всяких волнений, а в следующий раз я тебе дам свой личный телефон, и всё будет в порядке, понял?» – «Так точно! Разрешите идти?» – спросил я. «Давай, давай, хороший солдат», – сказал он мне вслед и закрыл дверь. Герман был хорошим командиром и всегда приходил на концерты, где с оркестром Таманской дивизии я пел песни на разных языках. Вне части общался со мной по-дружески, даже попросил познакомить его с некоторыми известными артистами московской эстрады, но после окончания моей службы наша связь прервалась.

В армии я прошёл хорошую школу жизни. Как говорят солдаты, «прогнулся, как медный котелок». Не сачковал от учений, приближенных к реальным военным действиям, чистил на кухне большие ведра картошки, мыл полы, стоял в карауле на морозе. А главное – несколько раз участвовал в параде на Красной площади. За это я получил почётную грамоту от министра обороны СССР, маршала Р. Я. Малиновского.

За три года мы, артисты эстрады и цирка, дали много концертов и поставили праздничных программ, выступая от имени солдатской самодеятельности Гвардейской Таманской дивизии имени М. И. Калинина. Кроме центральных концертных площадок Москвы нас приглашали на телевидение и на радио. В 1960 году, еще до окончания службы в армии, меня пригласили редакторы всесоюзного радио Майя Соймонова и Татьяна Попова для записи песни Андрея Бабаева «Любимые глаза». И я стал первым исполнителем этой известной песни во всесоюзном эфире.

Незабываемая встреча с Вольфом Мессингом. Туркмения 1960–1964 гг

Я его никогда не забуду

И слова его век помнить буду.

После службы в армии мой творческий путь продолжился в солнечной Туркмении, где меня ожидала встреча с родными и близкими людьми, где уже много лет жил и работал кинорежиссёр Меред Атаханов – мой отец. И именно в Туркмении мне повезло встретить гения XX столетия, великого гипнотизёра и провидца Вольфа Григорьевича Мессинга.

Родной Ашхабад

О столица моя, как люблю я тебя!

Основная причина неожиданного поворота в моей жизни – выступление по Всесоюзному радио с песней «Родной Ашхабад», которую я сочинил про город своего детства. Всё так ясно вспомнилось: и древний город с мечетями и минаретами, и красивые чинары на улицах, и журчащие арыки, в которых мы в детстве купались. И, хотите – верьте, хотите – нет, во мне открылся такой авторский дар, что я сразу написал этот текст, а мелодия пришла мне в голову через несколько минут. Вот какой бывает всплеск авторской мысли, если к тебе придет вдохновение!

И вот, когда в Туркмении услышали эту мою песню об Ашхабаде, работники местного радиокомитета сразу стали искать автора-исполнителя. И помог им в этом мой отец, который тоже слышал меня по радио.

Оказалось, что это была первая песня об Ашхабаде на русском языке. Исполнялась она самим автором, да еще в прекрасном сопровождении музыкального квартета Бориса Тихонова. Слова песни настолько искренне выражали любовь к родному городу, что многие слушатели звонили в радиоредакцию с просьбой повторить песню в любой передаче. Простота мелодии и душевность слов песни приворожили слушателей.

- …Я любуюсь тобой,

- город мой дорогой,

- ясным солнцем согрет,

- ты стоишь сотни лет,

- утопая в садах,

- в ароматных цветах,

- как в арыках ручьи,

- там поют соловьи…

Меня сразу попросили прислать клавир песни «Родной Ашхабад» для концертных выступлений туркменских солистов, а также дубль записи песни на Всесоюзном радио. Оказывается, руководство радиокомитета республики по просьбе радиослушателей решило начинать утренний и заканчивать вечерний эфир именно этой песней. Позже мне в Москву пришло официальное приглашение от Министерства культуры Туркмении с обещанием предоставления жилплощади и гарантированного зачисления в музыкальное училище, если я захочу приехать в Ашхабад в качестве солиста радиокомитета. Конечно, я согласился, так как знал, что после 15-летней разлуки меня ждут мои родные и, разумеется, все слушатели, которые тоже любят свой прекрасный, родной Ашхабад.

Город свой недаром называют ашхабадцы Городом любви

За годы моего творчества в Ашхабаде я был автором и исполнителем своих песен и музыкальных фельетонов, ведущим авторской передачи на местном ТВ, играл эпизодические роли в фильмах моего отца и, конечно, учился в музыкальном училище. Но культурная жизнь Ашхабада очень отставала от соседних республик Средней Азии. Например, в Узбекистане много лет существовал эстрадный оркестр, а при Узбекконцерте уже создавался свой мюзик-холл под руководством народного артиста Узбекистана Батыра Закирова. Кстати, он и в своей программе пел мою песню «Родной Ашхабад» для многочисленных туркмен, живших в его республике.

И вот я решил по примеру узбеков тоже создать в Ашхабаде эстрадный оркестр при Туркменской государственной филармонии, где я работал солистом-вокалистом. Собрал группу талантливых молодых музыкантов, которые раньше играли только в парках города на танцах и в программах институтских КВН, отыскал хороших разговорников-ведущих, из филармонии пригласил артистов оригинального и танцевального жанра, заказал яркие костюмы для музыкантов оркестра и начал ставить своё первое эстрадное шоу.

Я напечатал афиши и буклеты для рекламы в городе и снял самое непопулярное, мало посещаемое театральное помещение – Туркменский государственный оперный театр имени туркменского поэта Махтумкули. Таким образом, во время студенческих каникул наш эстрадный ансамбль «Молодость» под художественным руководством Альберта Атаханова провел десять аншлаговых концертов.

В зрительном зале не хватало мест, приносили стулья из буфета и фойе театра. Это представление я решил поставить в жанре «концерт-бал». Первое отделение – эстрадная программа по моему сценарию на тему культурной жизни нашего Ашхабада, всё второе отделение было перенесено в фойе, где играли танцевальную музыку, а в малых залах проводились викторина, аукцион и различные конкурсы на тему празднования Нового 1962 года.

Я написал много песен для этой эстрадной программы, но о двух из них хочу рассказать особо. В те новогодние дни вдруг выпал хороший, пушистый снег, что было неожиданным явлением для обычно тёплого климата Ашхабада и стало подарком жителям города, и я тут же сочинил песню «Редкий гость». Её сразу включили в программу новогодних концертов.

- Самый редкий гость в Ашхабаде есть у нас,

- Про него, друзья, песню вам спою сейчас.

- Он умелою рукой окна все разрисовал,

- И художником с тобой смело я его назвал.

- Разбросал он снег, сотворяя чудеса,

- Изменяет всё, удивляются глаза

- Мимо дома своего даже многие прошли.

- Побелел, как Дед Мороз, наш знакомый Яшули.

- Пусть почаще снег выпадает в январе.

- Посмотри вокруг – все деревья в серебре.

- Но встаёт один вопрос: кто же нам его принёс?

- …И ответ довольно прост: в Ашхабаде Дед Мороз!

Удивительно, что песню композитора В.Соловьева-Седого «Подмосковные вечера» ашхабадцы всегда пели во время застолий. Ведь город Ашхабад в переводе на русский – Город любви утопающий в вечнозелёных садах, где поют соловьи вечерами. «Почему же, – думал я, – нет песни про “Ашхабадские вечера”?» И вот однажды летом, когда я возвращался с работы из Ашхабадского телецентра, расположенного на высоком холме города, я увидел красивую, сверкающую панораму золотых огней, а в аромате зелени утопал «город любви» – Ашхабад! Хочу вспомнить слова песни «Ашхабадский вечер»:

- … Ты сверкаешь в сказочном наряде,

- Ты стоишь, объятый тишиной.

- Этот вечер в нашем Ашхабаде

- Манит вас своею красотой.

- Тёплый ветер вам лицо ласкает,

- В небе улыбается луна.

- Никогда зимы здесь не бывает,

- Круглый год у нас цветёт весна.

- Только звёзды небо зажигает,

- Вновь к своим друзьям спешите вы.

- Город свой недаром называют

- Ашхабадцы Городом Любви!

И вот уже более 50 лет эту песню ашхабадцы поют на концертах и дома.

Эстрадный ансамбль «Молодость» просуществовал очень недолго, так как бывший министр культуры Туркмении велел нам в программе исполнять только музыку туркменских композиторов и народные песни. И мне, к сожалению, пришлось распустить хороший коллектив.

Вольф Мессинг у меня в гостях

Поверь, Алик, пока ты будешь петь -

будешь жить!..

Директор Туркменской госфилармонии, зная мои актёрские способности, часто просил быть ведущим на сольных концертах гастролёров, приезжавших в Ашхабад. Я вёл программу концерта пианиста Евгения Малинина, скрипача Юлия Гутмана и особенно мне запомнилось творческое общение с французской пианисткой Жаклин Эймар. Обычно после своего выступления она аккомпанировала мне, называя меня в шутку «ашхабадский Ив Монтан».

Здесь состоялась главная встреча в моей жизни – с уникальным человеком, дружбы с которым искали великие и сильные люди мира, такие, как Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Иосиф Сталин и другие…. с Вольфом Григорьевичем Мессингом.

Дирекция Туркменской госфилармонии, организовав выступление Вольфа Мессинга с «Психологическими опытами» в городах Туркмении, как гласила реклама, поручила мне представлять на сцене (как он часто себя называл) артиста оригинального жанра. А по-настоящему Мессинг был известным профессором медицины.

Меня сразу поразила его интеллигентность и скромность в общении. Он был учтив и внимателен с окружающими людьми, и, хотя многие донимали его вопросами о предсказании своей судьбы, часами ожидая у главного входа гостиницы «Октябрьская», он в мягкой, убедительной беседе отказывал в подобных просьбах. Всю свою жизнь он посвятил служению людям и почти не отводил себе времени для психологического и физического отдыха. Поэтому он был очень пунктуален и сердился на людей, нарушающих этот закон его жизни. Я однажды сам получил от него строгое замечание. Помню, когда мы накануне договорились встретиться у входа в гостиницу в 10 утра, я опоздал всего на 5 минут из-за транспорта и тут же услышал от Мессинга: «Какое ты, Алик, имеешь право отбирать у меня 5 минут жизни?» Я ничего не смог ответить в своё оправдание и с чувством стыда, как школьник, стоял перед этим великим человеком в окружающей нас толпе людей… После этого полученного от Мессинга «урока» я всю жизнь стараюсь быть пунктуальным и исполнительным в своих обещаниях человеком. Его гениальный дар провидца и психолога я не один раз испытывал на себе…. Когда Вольф Григорьевич всё же выбрал для себя свободное время, он попросил меня прогуляться с ним по красивым, зелёным улицам Ашхабада и обязательно показать восточный базар. В Ашхабаде их было два – Текинский и Русский. Мессинг сказал: «Пойдёшь рядом со мной на Русский базар, но маршрут нашей прогулки будешь подсказывать только мысленно, ни на что не отвлекаясь. Думай только о нашей дороге к базару…» Ассистентка Вольфа Григорьевича проговорила: «Вот видите, Алик, как с ним трудно быть рядом – надо думать о нём только хорошее!» «Перестаньте, а то я Алику скажу, что вы подумали о моём характере», – отреагировал Мессинг и, взяв меня под руку и положив пальцы на запястье моей руки, где пульс, пошёл по незнакомым улицам Ашхабада, в точности выполняя команды моих мыслей. Мы пришли на базар. На большом открытом базаре возле нас собралось много любопытных ашхабадцев, которым удивительно было смотреть на человека в тёмном костюме в сорокаградусную жару, а другим, уже побывавшим на концерте Мессинга, не терпелось задать ему вопросы. Но я вежливо раздвигал толпу, говоря, что у нас мало времени, а Вольф Мессинг хочет купить туркменскую дыню…А как выбрать хорошую дыню в огромной куче, лежащей на земле, да ещё разных сортов?.. И снова Вольф Григорьевич предложил мне свой способ выбора хорошей дыни. Рядом с этой горой дынь сидел очень экзотичный старик-продавец в туркменском халате и в тюльпеке, большой лохматой бараньей шапке, – таких стариков в Туркмении с почтением зовут «яшули». Он не подзывал к себе покупателей, а спокойно пил зелёный чай из пиалы. Покупатели, которые понимали толк в сортах туркменских дынь, сами выбирали дыню, подносили ее к «яшули», а он слегка, на руках, покачав дыню, определял вес и тут же называл сумму. Вольф Григорьевич велел мне отойти от себя на пять шагов и мысленно подавать ему команды «хорошая дыня», или «плохая дыня», или «положите обратно». Он прекрасно знал, что я умею выбирать дыни, один раз попробовав из моих рук это угощение. Помню, Вольф Григорьевич смело подошёл к горке дынь и, взяв первую, пристально посмотрел на меня. Я с большим интересом и со всей серьезностью принял этот психологический «опыт», поэтому спокойно, без всякой мимики, сложив руки на груди, смотрел на Мессинга и думал: «Да, плохая дыня!» Он резко положил дыню на место и тут же взял другую. Я, глядя прямо ему в глаза, мысленно сказал: «Вольф Григорьевич, дорогой, не теряйте своего драгоценного времени впустую, а подойдите к старику-продавцу, сидящему на старом туркменском коврике, и возьмите лежащую около его левой ноги жёлтую, в мелкую полосочку дыню – это «Вахарман», самая хорошая и сладкая. Мессинг прочитал мои мысли, тут же подошёл к старику и, извинившись за беспокойство, попросил дать ему именно эту дыню. Старик, подавая ему хорошую дыню, с улыбкой сказал: «Ай, берекелля!» – что по-туркменски означает «молодец», и под шумное одобрение окружающих вручил её Мессингу, отмахнувшись от предлагаемых денег.

Но самое главное произошло дальше. Я решился пригласить Мессинга в гости на туркменский плов, который меня научил готовить мой отец, чтобы отметить окончание нашей совместной творческой работы. Я спешил, так как Вольф Григорьевич на следующий день должен был улетать домой в Москву. Он согласился, и я, конечно, летал на крыльях счастья и благодарил судьбу за это. Но куда мне его пригласить? После развода жене и сыну я оставил дом, а сам поселился в маленькой 10-метровой комнатке, правда, с хорошими соседями – музыкантами. Но я же не мог упустить случая, который бывает только раз в жизни:

Вольф Мессинг у меня в гостях! Я позвонил своей бывшей жене, с которой остался в хороших, дружеских отношениях, и сказал ей: «Эдочка, хочешь познакомиться со знаменитым Мессингом? Ты врач, и тебе будет интересно в домашней, семейной обстановке побеседовать с ним на медицинские темы. Только ты, пожалуйста, веди себя по-хозяйски, как будто мы всё ещё живём вместе. Я приготовлю плов, а ты с уважением к гостям за нами будешь ухаживать и в конце встречи угостишь всех хорошим зелёным туркменским чаем!» Она с удовольствием согласилась и вела себя, как мы договорились. Вольф Григорьевич приехал на такси, а я ждал его у подъезда дома. И вот чудо свершилось: я, обычный артист филармонии, студент музыкального училища, принимаю у себя дома гения 20-го столетия, с которым мечтали пообщаться великие люди нашей эпохи!.. Вольф Григорьевич очень любезно поздоровался с моими соседями и по одному взгляду на мою жену Эдвилу определил, что она врач, а в подтверждение этого сказал: «Как поживает медицина в Ашхабаде?» Она удивлённо улыбнулась. Я всю жизнь любил обустраивать уют в доме, где живу, и в своей комнате на всех столиках и стенных полках поставил цветы. Звучала тихая музыка, всю комнату озаряло солнце Туркмении. «Жена» подавала на стол, как было принято, сначала сушёные фрукты: урюк, кишмиш, кусочки дыни и орешки всех сортов. Принесла большой красивый чайник и пиалы для угощения зелёным чаем. За чаепитием я решил показать Вольфу Григорьевичу свой «творческий альбом» с фотографиями времени службы в армии, газетными вырезками – статьями о моей авторской и композиторской деятельности. Этот альбом собирала моя мама

Мария Николаевна на протяжении многих лет. Вольф Григорьевич очень внимательно всё просмотрел и сказал:

«Ну что же, Алик, ты молодец, у тебя, как я теперь себе представляю, большое интересное будущее. Ты станешь известным человеком не только в нашей стране, но и в других странах – это говорю тебе как Мессинг. Но учти, твой творческий путь будет нелёгким, и, хотя у тебя будут две замечательные профессии, с которыми ты завоюешь большой успех у зрителей и авторитет у друзей и близких тебе людей, тебе, Алик, придётся всё-таки преодолевать барьеры на трудных дорогах искусства! Учти и помни это, Алик!» Я очень внимательно и с волнением слушал это предсказание Вольфа Григорьевича Мессинга, но после всё же решил уточнить: «Простите меня, конечно, Вольф Григорьевич, но в этом важном для меня напутствии вы сказали, что у меня будут две замечательные профессии, – что вы имели в виду? Ведь я уже вам говорил, что скоро уеду в Москву поступать на режиссёрский факультет и что цель моей жизни «догнать» на своём творческом пути отца – кинорежиссёра Мереда Атаханова. Хочу стать кинорежиссёром! И ни к какой другой профессии я не стремлюсь. А вы, Вольф Григорьевич, говорили о двух профессиях в моей судьбе». – «Это замечательно, мой юный друг, что у тебя есть желание догнать в творчестве своего отца и стать режиссёром, но у тебя внутри имеется сильный, настоящий вокальный голос! Да, да, есть голос! Тебе обязательно нужно петь и стать профессиональным певцом. Всегда нужно петь – и не только на большой сцене, но и везде… Поверь, Алик, пока ты будешь петь – будешь жить! Это говорю тебе я, Вольф Мессинг! Пойми и запомни!»

Я был потрясён таким предсказанием своей судьбы. Немного забегая вперёд, скажу, что во время поступления на режиссёрский факультет, когда мне пришлось спеть ариозо Канио из оперы Леонкавалло «Паяцы», экзаменационная комиссия единогласно предложила мне совместить обучение режиссуре с вокальным факультетом Ленинградской госконсерватории.

Однако вернёмся снова в мою комнату. «Жена» после салата-зелени подала на большом блюде плов, услужливо разложила его по тарелкам, а я решил показать Вольфу Григорьевичу, как можно есть плов руками, хотя для гостей на столе лежали деревянные ложки. Вольф Григорьевич оценил мои кулинарные способности и после трапезы снова обратился ко мне: «Ну что же, Алик, я надеюсь, ты запомнишь, что я тебе сказал, и ты, молодец, живёшь со стремлением добиться цели своей жизни. Спасибо твоей маме Марии Николаевне, что она этим альбомом указала на первую стадию твоего большого творческого пути. Жаль, что для меня некому было это сделать. О своих приключениях, радостях и горестях в жизни я тебе уже много рассказывал, но вот показать что-нибудь, увы, не могу! Хотя вот у меня с собой есть одна старая фотография, она мне очень дорога, и я храню её с времён войны». Тут он вынул из внутреннего кармана чёрно-белую небольшую фотокарточку. На ней было запечатлено рукопожатие Вольфа Григорьевича с балтийским лётчиком, Гером Советского Союза К. Ковалёвым, а на фюзеляже самолёта-истребителя большими белыми буквами было написано: «За победу! Подарок от советского патриота, профессора В. Г. Мессинга».

Я осторожно взял эту уникальную фотографию, которая, как сразу увидел, от долгого времени стала совсем серой, а главное, уголки были уже изломаны… «Просто беда», – подумал я. А Вольф Григорьевич спокойно продолжал с аппетитом есть плов. Я, держа в руках эту реликвию, подошёл к балконному окну, чтобы лучше рассмотреть ЭТО фото, и стал думать о том, как жалко, если этот единственный, уникальный снимок скоро совсем испортится или порвётся… Нет, этого нельзя допустить! И я мысленно решил наклеить эту фотокарточку на любую из моих новых фотографий в альбоме. И вдруг послышался голос Мессинга: «Ты что, подклеить её хочешь?! Давай, давай, подклей – хорошо придумал!» Я даже вздрогнул от неожиданности – ведь я стоял к Вольфу Григорьевичу спиной! Я взял из своего альбома плотную фотографию и подклеил, как хотел.

После плова пили зелёный чай с восточными сладостями, и Вольф Григорьевич рассказывал, какие бытуют о нём анекдоты. Могу вспомнить один из них. «В поезде “Москва-Варшава” ехал Мессинг в одном купе с офицером нашей армии. Через некоторое время офицер обращается к попутчику: «Я вас узнал, вы – Вольф Мессинг». – «Да, я Мессинг – и что из этого следует?» – «Я один из немногих людей, которые сомневаются в вашем таланте предсказания судьбы. Вот, например, угадайте: куда я еду?» – «Ну, это для меня совсем простой вопрос. Вы едете в Варшаву, там вас будет встречать жена». – «О, это удивительно точно!» – воскликнул восхищённый офицер. – «А чему вы так радуетесь? – усмехнулся Мессинг. – Радоваться вам недолго, ведь вы с ней скоро разойдетесь! Вот так».

И ещё много разных случаев из своей жизни рассказывал Вольф Мессинг, некоторые из них были забавные, а многие эпизоды были трагические, особенно периода Великой Отечественной войны. И мне в этой книге не хотелось бы их вспоминать. Скажу только одно: ни в книгах, ни даже в художественном фильме «Вольф Мессинг» эти страшные страницы его жизни не упоминалось вообще. Возможно, это было правильным решением.

Покидая нашу гостеприимную компанию, он сказал, что у меня хоть и небольшая, но уютная комната с красивым убранством и пригласил с ответным визитом посетить его квартиру на Песчаной улице. «Когда приедешь ко мне в гости, я попрошу тебя мою квартиру тоже сделать уютной, а то у меня вечный бедлам!» Я сразу согласился и принял его приглашение. А на следующий день я провожал Вольфа Григорьевича в ашхабадский аэропорт, и там снова получил от него замечание… Рейс «Ашхабад-Москва» по какой-то причине задерживался, и я предложил им с ассистенткой выпить по чашечке зелёного чая. Вдруг Мессинг говорит: «Скажи, Алик, только честно. Ты давно с женой развёлся? У тебя в доме было всё хорошо, всё вкусно, мы с тобой по-дружески беседовали, а ты, Алик, зачем-то хотел меня обмануть, пригласив в гости свою бывшую жену. Обмануть Вольфа Мессинга! – и со смехом добавил: – Ай, молодец, как там у вас по-туркменски – «берекелля», кажется?! Ведь я сразу понял, как только она подошла к столу, что она не хозяйка в этом доме…» – «Простите меня, дорогой Вольф Григорьевич, я пригласил её помочь по-дружески мне в студенческой комнатке создать добрую семейную атмосферу!» – «Да я пошутил, совсем на тебя не обижаюсь, наоборот, хочу тебе предложить помочь выбрать другую жену. В общем, когда ты встретишь девушку и у тебя будут серьёзные намерения, тогда перед подачей заявления в ЗАГС обязательно приди ко мне в гости. Мы посидим, попьём чайку часочек, а после я тебе всё-всё подробненько расскажу – какие у нее на тебя виды… Договорились?»

Объявили посадку, и на прощанье я попросил сфотографироваться с Вольфом Григорьевичем на память.

Теперь эти чёрно-белые фотографии 1964 года являются для меня своеобразной реликвией, и я храню их всегда возле себя. А иногда, в трудные минуты, произношу слова: «Со мной Мессинг!»

И представьте себе, они мне помогают найти выход из тяжёлой ситуации…

Последняя встреча с Мессингом

Прошли пять лет после той встречи с Мессингом в Ашхабаде. Я окончил Ленинградскую консерваторию и уже работал режиссёром в Останкине на Центральном телевидении. Проезжая по Москве, я увидел афиши, которые приглашали посетить «Психологические опыты» Вольфа Мессинга на сцене Таганского летнего сада. Я пошёл на выступление Вольфа Григорьевича с надеждой на встречу с ним. Помню, в зрительном зале рядом со мной сидел Юрий Никулин, который, видимо, тоже был знаком с Мессингом. Перед началом было объявление ведущей с просьбой к друзьям и знакомым Вольфа Григорьевича не передавать на сцену письменных заданий, как это обычно делают обычные зрители. Тут я увидел, как Юрий Владимирович Никулин разорвал несколько записок, которые ранее держал в руках. Я не стал признаваться ему в своём давнем знакомстве с Мессингом, а терпеливо ждал окончания сеансов по разгадыванию очень сложных заданий, чтобы пойти за кулисы. В тот вечер Вольф Григорьевич работал в зале с большим нервным напряжением, даже иногда ругал очередного вопрошателя за то, что тот отвлекался и думал о другом. Ещё я заметил, как Мессинг с трудом двигался между рядами, а ведь я хорошо знал, когда и где он получил хронический ревматизм ног. Мы сидели, общаясь, с Никулиным на последнем ряду, и Вольф Григорьевич меня не увидел – думаю, опасался отвлечься от задания. После окончания выступления я с помощью своего телевизионного удостоверения пробрался за кулисы и нашел гримёрную Мессинга. Только я приоткрыл дверь, ещё не успев войти, только показалось мое усатое и бородатое лицо – я тогда носил усы и бородку, – сразу, как выстрел, услышал свою фамилию: «Атаханов! Алик, ты?» Нет, вы представьте себе старую гримёрку с плохим освещением, в которой в потёртом кресле возле стола сидит сильно утомлённый человек. Левую руку он положил на стол и, склонив седую голову, почти дремал. И тут появляюсь я – через 5 лет, абсолютно не похожий на того ашхабадского студента Алика, да и фамилия моя довольно необычная, не Иванов – а он сразу «Атаханов!» Вот какая гениальная память была у Вольфа Григорьевича Мессинга.

Я подошёл и двумя руками прикоснулся к его правой ладони, даже хотел склонить перед ним колени, но тут же, угадав мое желание, он указал мне на рядом стоящий стул. «Ну, как ты живёшь? Поёшь?» – «Нет, Вольф Григорьевич, я всё-таки стал режиссёром и сейчас работаю на телевидении. И, как я мечтал, мой отец в Ашхабаде увидел нашу фамилию в титрах моей передачи!» – «Нет, нет, Алик, ты должен петь! Помнишь, что я тебе тогда говорил?» – «Да, да, конечно, я пою, и очень часто мне приходится артистам, которых я снимаю в передачах, показывать своим голосом, как с нужной интонацией исполнять песню». – «Ну, хорошо, я верю тебе, продолжай так же…. Только сейчас, прости, я очень устал… Ты же знаешь мой адрес, приходи, я буду рад…» Я поклонился и ушёл из этой мрачной комнаты. На душе было очень грустно от этой последней встречи с моим кумиром Вольфом Григорьевичем Мессингом.

Глава 2

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. 1964 г

Ура! Я не тенор, а баритон!

После незабываемого общения с Вольфом Мессингом я серьезно задумался о его словах по поводу пения на профессиональной сцене оперных театров. Получив диплом об окончании музыкального училища по специальности солист-вокалист, я постоянно держал в мыслях напутствие Мессинга. Поэтому я решил ехать в Москву поступать в консерваторию. Тем более что моего возвращения давно ждали мои родные – мама и бабушка Евдокия Ивановна. В Москве сразу же я взял все необходимые для поступления документы и приехал на улицу Герцена. Поклонился памятнику Петру Ильичу Чайковскому с мыслями: «Я от Вольфа Мессинга, Пётр Ильич, приехал». Затем нашёл заведующего кафедрой вокального отделения консерватории Гуго Ионатановича Тица. Он спросил, по какому направлению меня учили в туркменском училище. Я сказал, что закончил училище у педагога Бяшима Артыкова – солиста оперы, лирического тенора. Вот он меня все годы и вёл в этом вокальном направлении. Тогда Гуга Ионатанович посоветовал мне поступать с исполнением на экзамене арии Ленского из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского и ещё спеть любой теноровый романс. И когда я перед солидной московской комиссией исполнял эти произведения, то, конечно, по привычке к выступлениям на эстраде вёл себя артистично, как на оперном спектакле, а не стоял у рояля, сложив руки. Члены комиссии, слушая моё исполнение, улыбались и часто перешёптывались. В общем, приняли меня. Но что самое удивительное – после моего зачисления, я ещё раз вспомнил слова Мессинга, когда знаменитый консерваторский фониатр, проверяя мои голосовые данные и ставя на медицинский учёт, сказал: «Кто написал в вашей экзаменационной карточке, что вы, молодой человек, тенор?! Вы, батенька, совсем не тенор, у вас толстые, крепкие голосовые связки – прямо, можно сказать, шаляпинское горло! А в карточке написано тенор, это неправильно, пойте спокойно баритоном!»

Я, конечно, был потрясён таким выводом профессора Петрова по поводу моего голоса. Он много лет занимался всеми солистами Большого театра и имел огромный опыт. Как тут не вспомнить было Вольфа Григорьевича! Я вышел из кабинета и побежал по лестнице к выходу из консерватории, выкрикивая: «Ура, я не тенор – я баритон! Буду петь только баритоном!» Но, возможность петь баритональные партии наступила для меня не очень скоро. На первом курсе в основном занимались «арпеджио» – распевкой и учили вокализы плюс множество теоретических занятий. Было очень скучно без концертных выступлений, и, узнав из газет о вновь открывшемся факультете музыкальной режиссуры в Ленинградской госконсерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, я поехал туда.

Ленинградская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова

Поступать надо наверняка…

Когда я сообщил Гуго Ионатановичу о своём решении уйти с вокального факультета, он сказал: «Вообще, ты поступаешь, как предатель, и не только по отношению к нашему факультету, но и к своему дарованию – голосу. Напрасно, очень жаль». Но он не знал, что я прочитал в газете и о том, что на факультете музыкальной режиссуры набирают курс народные артисты СССР Роман Тихомиров, Евгений Соковнин, главные режиссёры Ленинградского и Московского оперных театров. Ведь в этом я увидел появившуюся возможность исполнить свою цель в жизни – стать, как отец, режиссёром.

И вот я в Ленинграде. В этом прекрасном городе, где каждая улица и почти каждый дом отмечены памятными досками о живших здесь мировых знаменитостях-композиторах, художниках, архитекторах… Мне очень повезло с родственниками, их было много не только в Средней Азии по линии моего отца, но и по всей России от мамы Марии Николаевны. В Ленинграде оказались две мои двоюродные сестры, которые приняли меня на время поступления в консерваторию. Но дело было в том, что я приехал за 3 месяца до начала сдачи приёмных экзаменов и сделал это не случайно. Придя в консерваторию – этот храм музыкального искусства, – я познакомился с первокурсниками факультета режиссуры и узнал, что актёрское мастерство у них ведёт известный режиссёр музыкальных фильмов Ян Борисович Фрид, который когда-то работал у моего отца в Туркмении вторым режиссёром на одной из кинокартин. На киностудии «Ленфильм» я разыскал Яна Борисовича. Он сразу назвал меня «Атаханов-младший», оценив моё огромное желание стать режиссёром. После небольшого разговора Ян Борисович посоветовал обратиться к ректору консерватории Павлу Алексеевичу Серебрякову, известному в те времена пианисту. Несколько дней я ходил к нему на приём, чтобы добиться разрешения посещать все занятия первокурсников режиссёрского факультета в качестве вольнослушателя. Я поклялся профессору Серебрякову сидеть на занятиях тихо, как мышка, не задавая никаких вопросов преподавателям во время лекций.

Мне это разрешение было очень нужно получить, чтобы лучше знать, каковы требования к поступающим на факультет, а также я подумал, что за эти три месяца я смогу почувствовать студенческую атмосферу и привыкнуть ко всем педагогам. А лекции были очень интересные: история литературы, музыки и изобразительного искусства. В книгах по этим темам я не смог бы найти того нужного исторического материала, какой преподносят опытные профессора консерватории. И вот всё это мне очень было нужно для поступления на режиссёрский факультет, а уж если я поставил цель поступать, то поступать надо НАВЕРНЯКА! Когда я всё же получил от ректора Серебрякова разрешение быть вольнослушателем, я принял ещё одно решение: буду очень старательно заниматься с первокурсниками и вместе с ними – для себя – сдавать все зачёты по теоретическим предметам и делать свой собственный макет спектакля. У них это будет сессия за первый курс, а у меня – подготовка к вступительным экзаменам. Вдобавок к этому я ещё посещал оперные и драматические театры, ходил в Эрмитаж и в Русский музей слушать экскурсоводов, чтобы больше знать о новых стилях в живописи разных стран. Вот так я готовился. А требования для поступления на режиссёрский факультет были следующие: нарисовать карандашом эскиз одной из сцен музыкального спектакля или оперы и по этому эскизу рассказать экспозицию и общую идею спектакля. При этом рассказать и показать расстановку мизансцен выбранных тобой героев. На втором туре проводилось собеседование с абитуриентом о разных жанрах искусства и живописи. Также требовалось прочитать на сцене что-либо из поэтических произведений или прозы. Будущий режиссёр должен обладать актёрским мастерством. Вот и всё.

И вот я, решив поступать наверняка, подумал, что исполнения лишь этих требований для формирования подходящих данных будущего режиссёра маловато. Поэтому я за все три месяца до вступительных экзаменов ежедневно должен посмотреть по одной из постановок ленинградских оперных режиссёров и балетмейстеров или посидеть на репетиции новой оперы. Иной раз я мог позабыть о еде, но всегда помнил, что вместо карандашного эскиза буду делать макет, как все первокурсники, и на нём покажу одно действие оперы Леонкавалло «Паяцы». Нарисовал задник «Солнце в закате», из пластилина сделал фигурки моих героев и из спичек собрал повозку, на которой якобы должны выступать артисты комедии Дель Арте. Даже провёл в макет электрическую маленькую лампочку. А своё актёрское мастерство я решил продемонстрировать на чтении басни С. Михалкова «Чудак».

На предварительном собеседовании я читал эту басню декану факультета Маргарите Давыдавне Слуцкой, и ей очень понравилось моё исполнение. Она сказала, чтобы я обязательно прочитал то же самое на вступительном экзамене по режиссуре. А я попросил у неё разрешения поставить сцену с помощью абитуриентов, среди которых были певцы из оперных театров, композиторы и пианисты-профессионалы, ранее закончившие консерваторию по своей специальности. Маргарита Давыдовна одобрила мою идею о постановке и даже посоветовала пригласить на роль Канио солиста киргизской оперы Мустафу Ахунбаева – тоже абитуриента. Вот с такими серьёзными соперниками мы боролись за места на этот единственный музыкальный факультет, выпускающий из стен консерватории главных режиссёров оперных и опереточных театров нашей страны…

Приёмный экзамен. Лето 1964 г

Альбертино! Зачем вы нас напугали?!

Конкурс был очень большой – на одно место восемь претендентов, набирали же маленькую группу в десять человек, к тому же многие приехали с «целевыми» направлениями.

Комиссия состояла из профессоров Ленинградской консерватории, среди которых были главные режиссёры драматических и оперных театров. Волнений у всех поступающих было очень много, но на уме – только одно: обойти соперника при сдаче первого приёмного экзамена по режиссуре…

Начальный этап сдачи экзамена по режиссуре у меня прошёл хорошо, так как я один из всех абитуриентов сдал экспозицию спектакля «Паяцы» на макете и очень подробно рассказал об основной идее этой оперы Леонкавалло: хотя актёр – это прежде всего человек, но, что бы в его жизни ни случилось, он должен играть, оставив свои переживания за кулисами, даже если это роль Шута. «…Народ ведь платит, смеяться должен он» – вот некоторые фразы из ариозо Канио. Комиссия внимательно выслушала моё видение спектакля, и одобрительным жестом мне было показано, что для меня экзамен завершён. Было очень поздно, все устали, я в этот день экзаменовался последним, но я попросил уважаемую комиссию немного задержаться и посмотреть поставленную мной сцену – ариозо Канио, ведь я специально её подготовил для экзамена. Экзаменаторы согласились. На сцене учебного театра я из кубов сделал выгородки, а Мустафу Ахумбаева одел в двухцветный плащ, на красной стороне которого маски-аппликации плакали, а на чёрной – смеялись.

Мустафа обладал сильным драматическим тенором и был крупным, рослым человеком. После трёх репетиций я был полностью уверен, что он выполнит поставленную мной режиссёрскую задачу в этой сцене. А что получилось?.. Он все сделал наоборот: когда его плащ был повёрнут чёрной стороной, он смеялся, а когда «маски плакали», он со слезой в голосе исполнял ариозо Канио, то есть все сделал иллюстративно, в то время как надо было контрастно!.. Я стоял за кулисами сам не свой, так как не ожидал от него такого актерского предательства. В голове у меня вертелось: «Всё кончено, я провалился на экзамене по режиссуре, все будут смеяться над моей постановкой…» Но сдерживаться я больше не мог – будь что будет – и выскочил на сцену, не позволив Мустафе до конца спеть ариозо: «Ты что делаешь? Ты что, гад, делаешь? Разве так надо было играть?!» В зале, где сидели сотни студентов, поднялся шум, а члены комиссии вообще были шокированы моим «хулиганским» поведением на приёмном экзамене и стали быстро перешёптываться, обсуждая, как дальше поступить со мной. Наконец, заведующий кафедрой музыкальной режиссуры Роман Иринархович Тихомиров взял слово: «Скажите, Альберт, как нам следует понимать ваше поведение на экзамене?» Я спокойно, взяв себя в руки, ответил Тихомирову: «Простите меня за мою несдержанность! Но я никак не мог дальше смотреть это лживое исполнение роли, полностью противоположное моей трактовке, не говоря уж об интонации вокального исполнения. И, когда мне показалось, что Мустафа это делает специально плохо, являясь моим конкурентом… простите, я не выдержал! Ведь я ему на репетиции много раз показывал, как надо сыграть и спеть это главное ариозо всей оперы. А он!.. Простите меня». – «Да, теперь, после откровенного объяснения, можно понять вас как постановщика, возмущённого плохой игрой актёра, но вот о вашем поведении на экзамене мы поговорим после. Скажите, Альберт, а вот сейчас здесь, на сцене, вы сами можете показать, как надо было исполнять это ариозо? А мы послушаем». И, хотя в моей голове по-прежнему крутилось: «Всё кончено, всё было напрасно… прощай, факультет!», я всё же ответил: «Конечно, могу показать, как надо было играть!» С этими словами я вырвал из рук Мустафы плащ с масками и попросил концертмейстера сыграть начальные такты вступления к ариозо Канио.

Дорогой читатель, хочу признаться, не помню, что мне помогло в тот момент исполнить это ариозо! То ли мое стрессовое состояние, то ли дали нужный толчок попадания в роль первые слова ариозо: «Играть, когда словно в бреду я, ни слов и ни поступков своих не понимаю… И всё же должен я играть!» Может быть, это, а может быть, сознание того, что мне дали возможность показать свои актёрские и режиссёрские способности… Да, это был единственный для меня ШАНС! Я выложился полностью, спел на поставленном дыхании голосом драматического тенора, сам не ожидая того, как всё прозвучало…. И после исполнения студенческая аудитория мне аплодировала, а я, бросив под ноги Мустафы плащ, с волнением произнёс: «Теперь ты наконец понял, как надо! Повтори!»

«Нет, нет, не надо ничего повторять! – услышал я голос Тихомирова. – Нам всё теперь с вами ясно, только, Альберт, ещё один вопрос: почему вы, имея такой хороший голос, не поступаете на вокальный факультет? Ведь можно даже совместить такую учёбу с обучением режиссуре». – «Спасибо, конечно, за оценку моих вокальных данных, но это не главное занятие в моей жизни, а потом любое совмещение с другим отделением будет отрывать у меня драгоценное время от учёбы на режиссёра». После моих слов члены комиссии, одобрительно кивая в мой адрес, стали собирать со стола экзаменационные листы, собираясь покинуть зал. Но вдруг декан факультета Маргарита Давыдовна Слуцкая поспешно обратилась к ним с неожиданной просьбой: «Подождите минуточку! Простите меня, коллеги, можно Атаханов нам напоследок прочтёт одну басню?» Все очень удивились, а я вообще в состоянии шока от этого предложения, особенно от слова «напоследок». Это что: прощание или прощение? Тихомиров ответил Маргарите Давидовне: «Зачем ему ещё надо читать басню? С ним всё понятно!» Тем не менее все с явной неохотой возвратились на свои места. И это чтение басни Сергея Михалкова «Чудак» тоже вышло необычным образом…. Ведь в те минуты я ещё не остыл после инцидента с Мустафой и до конца не понял слов Тихомирова «с ним всё понятно»: что они означали – приняли или не приняли?! А тут надо читать смешную басню, веселить публику, как тот «паяц» из оперы…. Но вдруг это ещё один шанс, чтобы поступить на факультет?.. Я всё свое волнение «оставил за кулисами» и медленно пошёл в глубь сцены. Напомню, что был уже поздний вечер, в зале сидела уставшая от всех экзаменов комиссия, слабый свет освещал сцену и зрительный зал. И вот я в этой тихой полутьме, резко развернувшись к зрителям, как закричу: «На рынке!!!» – и тут такое началось!.. Члены комиссии – старый профессорский состав – от испуга уронили свои портфели на пол, а в зрительном зале поднялся такой хохот, что всех последующих начальных слов басни почти никто не расслышал. А я спокойно, входя в образы, продолжал: «Корову старик продавал…» И так прочёл до конца, проигрывая все персонажи этой басни. Когда я закончил и получил от зрителей аплодисменты, профессор Исаак Давидович Гликман, заглядывая в мою экзаменационную карточку, спросил: «Альбертино! Зачем вы нас всех напугали?

Что означал ваш громкий возглас «На рынке»? Почему вы не произнесли эту фразу спокойно? Скажите нам, пожалуйста». Я ответил, что, поступая на режиссёрский факультет, я себе, как актёру-исполнителю этой басни, поставил задачу одной этой фразой передать атмосферу большого рынка, где кричат зазывалы, приглашая покупателей. «Ну, в общем, тогда понятно, очень-очень может быть, Альбертино!» И, хотя в моей анкете значилось имя Альберт, профессор Гликман назвал меня по-своему – «Альбертино», и так меня и называли мои друзья во всё время обучения в консерватории.

После окончания экзамена все студенты, абитуриенты и члены комиссии покинули зрительный зал, а я остался, чтобы убрать со сцены реквизит и выгородки из кубов. Помню, когда уходил из зала, ко мне подошёл заведующий кафедрой музыкальной режиссуры Роман Иринархович Тихомиров, он же главный режиссер Мариинского академического оперного театра (бывшего Кировского) и доверительным тоном сказал: «Не волнуйся, молодец, Алик, что ты на экзамене не выдержал фальши Мустафы и показал при всех, как надо исполнять! Из тебя выйдет хороший режиссёр-постановщик, – и добавил: – А вот если бы ты этого не сделал, мы ещё немного сомневались бы в этом общем мнении, понял?! Теперь ступай смело сдавать остальные необходимые предметы для полного поступления и надейся, что всё будет хорошо…» – «Большое вам спасибо, дорогой Роман Иринархович, ведь именно вы разрешили мне показать, как надо играть, а дальше я буду очень стараться».

Потом были экзамены по гармонии, сольфеджио, музыкальной литературе, сочинение и очень важный коллоквиум-собеседование с профессурой консерватории на достаточность моих знаний в области изобразительного искусства и постановок в оперном жанре. По всем остальным предметам я получил «хорошие» оценки, которые явились результатом правильно проведённого мной трёхмесячного подготовительного срока. Кстати, впоследствии я придумал ещё одно правило: жить и учиться как бы «проездом», как гость, приезжающий на несколько дней и желающий побольше увидеть и узнать в Ленинграде. Это «правило» очень помогало мне в развитии моего образования.

И я до сих пор ежегодно во время белых ночей приезжаю в нынешний Петербург полюбоваться фонтанами Петергофа и посетить любимые места города, который стал мне родным.

Годы учёбы и работы в Ленинграде

Получить знания в музыкальной культуре и изобразительном искусстве.

Из ста поступающих на наш факультет человек отобраны были лишь десять, и они почти все уже имели высшее музыкальное образование по разным жанрам своей специальности. Среди них были пианисты, композиторы, вокалисты и режиссёры различных театров. Только я один был работником эстрады, кино и телевидения. Руководителем нашего курса был народный артист России профессор Евгений Николаевич Соковнин – известный в оперных кругах масштабный режиссёр. Он обладал большим мастерством в работе с массовыми сценами в оперных спектаклях. И его постановки опер «Князь Игорь», «Хованщина», «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» до сих пор идут на сценах оперных театров Москвы, Петербурга, Софии. Актёрское мастерство преподавал замечательный педагог, народный артист России, профессор и известный музыкальный кинорежиссёр Ян Борисович Фрид. Историю театра и театральную литературу – профессор Исаак Давидович Гликман, а музыкальную литературу и теорию музыки у нас по своим же учебникам вёл профессор Дмитриев. Ещё нам повезло с преподавателем по изобразительному искусству – Елена Владимировна Ильина не читала, как все, лекции по изобразительному искусству, а в свои часы занятий возила нас, студентов, в Русский музей, в Эрмитаж и там рассказывала о художниках мирового искусства. Технику сцены, костюм и сценическое движение мы сдавали в Оперной студии консерватории, где мне впоследствии пришлось поработать ведущим режиссёром и даже подменять некоторых актёров в оперных спектаклях.

Ленинградский академический малый оперный театр. Осень 1964 г

Любая практика – закрепление знаний.

При всём огромнейшем объёме и богатстве знаний, полученных в стенах Ленинградской консерватории, мне всё же не хватало практических занятий и опыта работы в оперном театре. Меня это волновало, потому что после окончания учёбы на нашем факультете музыкальной режиссуры многие выпускники будут направлены в качестве главных режиссёров оперных театров. И я подумал, что надо обязательно устроиться на любую работу в оперном театре, иначе из меня выйдет плохой руководитель труппы, не знающий многих постановочных цехов и технических деталей. В Кировском, ныне Мариинском, оперном театре работали многие наши преподаватели, поэтому устраиваться туда было неловко: они могли обнаружить меня в учебное время. Поэтому я решил во что бы то ни стало устроиться на работу в Малый академически ленинградский государственный оперный театр – ныне Михайловский.

Каждое утро, до начала занятий, у служебного входа я караулил начальника отдела кадров театра и всякий раз просил её взять меня на любую работу, хотя бы на должность осветителя, бутафора-реквизитора или рабочего сцены… Но она неизменно отказывала в этой просьбе, приводя разные причины. И вот, я хорошо помню тот день, 26 сентября, когда уже в Ленинграде было холодновато, начальник отдела кадров оперного театра снова увидела на ступеньках служебного входа, дрожащего от холода студента и сказала, видно, от жалости: «Да, опять ты? Целый месяц меня караулишь, а если скоро совсем замёрзнешь?» – «Да нет, я крепкий… Кстати, можете меня поздравить – у меня сегодня день рождения!» – «Ну хорошо, поздравляю, поздравляю, конечно. Давай вставай и пойдём со мной. Видно, правда тебе надо быть у нас в театре…» А когда она увидела мою трудовую книжку, где были указаны должности солиста филармонии и актёрская работа в кино и на телевидении Ашхабада, то удивленно спросила: «Почему же ты просил меня о месте рабочего сцены, осветителя, бутафора?..» Я объяснил, что после окончания учёбы стремлюсь работать режиссёром только в оперном театре и должен досконально его знать. Она одобрительно улыбнулась и сказала: «Ну, тогда у меня для тебя есть одна освободившаяся должность – артиста миманса, которая хорошо подойдёт для твоего актёрского стажа». Я от радости чуть не кинулся обнимать эту милую женщину, но только произнёс: «Вот это мне сегодня от вас большой подарок!» – «Вот и хорошо, приходи вечером на спектакль, я познакомлю тебя с инспектором группы миманса, и она покажет твоё место в гримёрке».

Театральные встречи

Посещал выступления певцов Берлинского театра Вальтера Фельзенштейна.

Работая в оперном театре по вечерам, я многое узнал о специфике синтетического исполнительского искусства оперных партий артистов-певцов. Они при исполнении своих партий были связаны многими объектами внимания: дирижёром, тональным оркестровым звучанием, исполнением дуэтных арий в ансамблевом пении или с хором, чёткой мизансценой и актёрским поведением. И при всём этом певец не должен при исполнении своей главной арии смотреть только на дирижёрскую палочку, ожидая вступления или паузы для того, чтобы, взяв дыхание, хорошо прозвучала высокая нота в «фермато!». Когда в Москве гастролировал Берлинский оперный театр под руководством режиссёра Вальтера Фельзенштейна, мы, студенты, ездили туда на выходные дни, устроившись на третьей полке плацкартного вагона. Именно в том театре мы увидели, как должен солист идеально исполнять свои партии в оперном спектакле. Слушая оперу С. Прокофьева «Сон в летнюю ночь» и наблюдая за исполнением артистов, мы просто забыли, что это действие происходит в спектакле. Оркестровая яма Московского музыкального театра им К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко вообще была закрыта, а оркестр в полном составе играл в кулисном «кармане». Вот тогда я запомнил на всю жизнь, как надо требовательно работать с артистами оперы, чтобы после тщательного вокального изучения и подготовки своих арий, они исполняли роли, как артисты в драматическом театре. Но вот только печально было наблюдать, как со временем исчезает вся трудная работа оперного режиссёра в театре…. Это происходит от частой смены гастролёров на оперной сцене. Они приезжают петь в наш театр свои знаменитые партии, уже имея поставленные актёрские задачи и уже привычное поведение во всех актах спектакля. Приезжают обычно на 2–3 дня, за это короткое время могут посетить одну- две спевки с дирижёром оркестра, а на репетицию с ведущим режиссёром по расстановке ранее поставленных мизансцен с нашими солистами совсем не остается времени. Я думаю, что надо специально готовить ведущих режиссёров, знающих весь репертуар театра и работающих над его постоянным творческим сохранением.

Каприз Муслима Магомаева. Ленинград 1966 г

Опера – не цирк.

В этой главе, мой дорогой читатель, хотелось бы ещё раз затронуть тему сохранения постановочной работы режиссёра в оперных спектаклях на примере одного интересного, можно сказать, забавного эпизода из моей работы с гастролёрами в качестве ведущего режиссёра на сцене Малого академического оперного театра. Директор театра Соловьёв, зная о моём профессиональном обучении, часто поручал мне работу в качестве ведущего режиссёра. И, когда приезжали к нам в театр петь гастролёры, я проводил с ними вводные репетиции, всегда требуя от них точного выполнения всех мизансцен, ранее поставленных режиссёрами нашего театра, – благо я воспитал в себе хорошую фотографическую память.

И, какой бы знаменитостью ни был гастролёр, я на репетициях всегда придерживаюсь основного, как считаю, правила: на оперной сцене главное – это чистое вокальное звучание, без всякого форсирования звука, то есть надо петь НЕ ГРОМЧЕ МЫСЛИ. Также оперным певцам всегда следует помнить, что на сцене необходимо чётко выполнять поставленные режиссёром мизансцены и осуществлять актёрские задачи в пластическом исполнении образов героев оперы. Никогда не надо стараться переигрывать и делать неоправданных эффектных «трюков», устраивая «цирк» на оперной сцене.

Однажды в наш Малый оперный театр приехали на гастроли два самых знаменитых исполнителя: народная артистка Молдавии Мария Биешу и народный артист Азербайджана Муслим Магомаев. Им предстояло исполнить две ведущие партии в опере «Тоска» итальянского композитора Пуччини. Эта опера уже давно шла на нашей сцене в замечательных декорациях, в постановке хорошего режиссёра. С Марией Биешу я спокойно отрепетировал все её мизансцены, а вот с Магомаевым у меня возникли на репетиции непредвиденные сложности.

Муслим Магомаев в те годы был очень популярным певцом-исполнителем как эстрадных песен, так и оперных партий. И, к сожалению, он уже был заражён «звёздной» болезнью. Появившись у меня на репетиции, Магомаев сразу начал высказывать мне все, что ЕГО не устраивает на нашей сцене для работы в вечернем спектакле. Во-первых, ему не понравился весь интерьер кабинета Скарпиа, роль которого он должен был исполнять. Также он попросил убрать живописный задник и на освободившееся место поставить пятиступенчатую лестницу, объяснив это так: «Поймите, когда я учился в Италии, то однажды видел замечательное исполнение этой партии одним тамошним певцом. Особенно мне запомнилась сцена смерти Скарпиа: когда Тоска вонзила ему в грудь кинжал, он упал с предсмертным возгласом и скатился по лестнице прямо к её ногам… О, это было восхитительно! Поэтому я хочу так же исполнить эту эффектную сцену! И, если вас не затруднит, поднимите задник и поставьте мне лестницу, а все мизансцены я запомню». Но я – как воспитанник факультета музыкальной режиссуры – возразил: «Извините, уважаемый Муслим Магометович, но сегодня в театр придут ваши поклонники послушать прекрасный голос своего любимого певца Магомаева, а не смотреть, как он будет исполнять акробатические трюки в этой опере. И мы не сможем поставить лестницу вместо задника, так как на нём изображён камин в сочетании всех кулис и интерьера кабинета». Магомаев сразу возмутился и, переходя на «ты», сказал: «Ты кончай, Атаханов, излагать свои режиссёрские доводы. А если не сделаешь так, как я просил, тогда пусть отменяют спектакль – я петь сегодня не буду!»

Администрация и многие работники театра налетели на меня: «Атаханов! Ты что себе позволяешь, молодой режиссёр?! Ты знаешь, что все билеты проданы из-за НЕГО? У нас аншлаг! Неустойку ты, что ли, будешь платить?» В общем, побежали в панике к директору Соловьёву с жалобой на то, что я отказал Магомаеву в исполнении его, я бы сказал, «каприза». Через несколько минут пришёл директор, который, как я понял, по пути на сцену успел зайти в гримёрку к Магомаеву и там обо всём с ним договориться, мне же отдал распоряжение: «Давай-ка, Альберт, срочно постарайся выполнить просьбу Муслима, так как до начала, сам видишь, осталось мало времени… И прошу тебя сделать это побыстрей!» Ну а я, конечно, был обязан беспрекословно выполнять все приказы директора театра, который, кстати, был некогда сам оперным певцом, но ради финансовой заинтересованности готов был пойти на компромисс со своей творческой совестью, выполняя «каприз» популярного певца…

Я тогда быстро дал команду рабочим сцены, чтобы они подняли задник на колосники, а вместо него опустили «французский» – концертный. Перед ним поставили лестницу с несколькими ступенями, как просил Магомаев. Когда Муслим вернулся ко мне на сцену и увидел полную перестановку задней части декорации, он очень был доволен и в знак этого пожал мне руку.

Мы продолжили репетицию с ним и с Марией Биешу. Я подробно показал им поведение на сцене и в драматическом финале, даже дал согласие Муслиму исполнить трюк падения с лестницы. «Понятно, всё нам теперь понятно, спасибо!» – почти одновременно сказали они и пошли переодеваться в свои гримуборные. Я тоже поспешил в свою гримёрку, чтобы надеть форму офицера, эпизодическую роль которого я исполнял в этой опере. Но меня всё беспокоила одна и та же мысль: «Зря, зря Муслим задумал устраивать цирковые трюки в опере, после сам будет жалеть об этом!..»

И я оказался прав, к сожалению. Вот что произошло… В том эпизоде действия Мария Биешу в роли Тоски хватает со стола нож-кинжал, которым зачищают перья для письма, и, как бы защищаясь от устремившегося к ней с объятиями Скарпиа, должна была держать его на груди. Скарпиа сам напарывается на этот нож и падает рядом с Тоской. Но Биешу, испугавшись слишком агрессивного нападения на нее Муслима со зверским выражением лица, отскочила в сторону от стола! Муслим с налёта ударился обеими руками о стол, чуть не обняв вместо Биешу канделябр, и, в сердцах выкрикнув: «Ты чего!», вернулся на свою исходную мизансцену для повторения действия. Маша – так я называл на репетиции Биешу с её позволения – в замешательстве вспомнила, что надо убить Скарпиа, схватила со стола нож и, догнав уходящего от нее Муслима, с размаху «вонзила» ему в спину… Магомаев, развернувшись к ней лицом, снова с ужасом повторил: «Ты чего сделала?!» Эти его реплики, конечно, ни в одном клавире оперы «Тоска» не значились, однако такое поведение на сцене отчасти можно было оправдать молодостью лет Магомаева: в августе 1966-го ему исполнилось только 24 года…

Глаза Муслима были полны ужаса и удивления от поведения Маши – но, главное, лестница, на которой он должен был исполнить свой «смертельный трюк» находилась довольно далеко. И он, как бы сгибаясь от «боли» и пошатываясь, полез на её верхнюю ступеньку. От магомаевской «карикатурной» походки в зрительном зале начали потихоньку смеяться, а Муслим, добравшись до верхней ступени, издал сильным голосом «предсмертный» крик и, падая, покатился с лестницы – но не к ногам обезумевшей Марии-Тоски, стоявшей в центре сцены, а бревном в правую кулису, и только его длинные ноги были видны на сцене. В зале хохот зрителей всё нарастал, но мне было не до смеха: музыка в оркестре должна была скоро закончиться, а действие финала не было выполнено до конца, как надо. Из кулисы я стал звать Марию, но общий шум мешал, и когда она, немного очнувшись от произошедшего, пришла в себя, то, подбежав ко мне, спросила: «Альберт, что я должна ещё сделать?! Говори скорее!» Я ей напомнил, что надо взять со стола два канделябра и поставить их у изголовья умирающего Скарпиа. Но Мария Биешу, держа в руках канделябры с горящими свечами, снова прибежала ко мне в кулису: «Как же я могу поставить их в голову Муслиму, если она у него скрыта в кулисе?!» – «Маша, иди скорее и ставь их хоть ему в ноги – только быстрее! Музыка заканчивается…» И я, ещё надеясь исправить эту ситуацию, побежал вокруг сцены к той кулисе, на которой сидел Магомаев, выставив на сцену свои ноги.

«Атаханов, прошу тебя, отодвинь кулису, открой меня!» – «Как, Муслим, я тебя могу её отодвинуть и тебя открыть, если ты на ней сидишь?! Тем более что на кулисе изображена колонна и отодвинуть её невозможно! Ты лучше сам немного отползи к сцене». – «Ты что сказал? Я же мёртвый!!!» Тут я сам не выдержал и с улыбкой произнёс «Да, хороший мёртвый трюкач!» Когда на последних аккордах оркестра опустился занавес, Муслим вскочил и снова закричал: «Ты что, Маша, всё забыла?» – но, увидев, что занавес поднимается на поклон исполнителям, обнял Биешу и стал целовать под общее одобрение зрительного зала, утопающего в бурных, восторженных аплодисментах. Муслим, уходя со сцены, держал под руку Марию, уже улыбаясь полученным бурным аплодисментам. Проходя мимо меня, сказал: «Всё нормально? Атаханов, ты зайдёшь ко мне в гримёрку?» И это его приглашение стало началом нашей долгой и крепкой дружбы…

Однако творческая и человеческая дружба с Магомаевым не мешала нашим спорам на съёмочной площадке, дискуссиям о выборе репертуара для его исполнения, когда я часто приглашал его в свои телепередачи, работая в Останкино. Дружные, весёлые встречи проходили с Муслимом на многих вечерах и новогодних праздниках, где, кстати говоря, он не пел, а только мне аккомпанировал: «Давай, давай, Алик, я тебе саккомпанирую твоё любимое “Соле мио!”» В любой компании

Муслим был всегда внимательным к окружающим людям, особенно к женщинам. А они его любили так, что не давали проходу ни днём ни вечером. Иногда он, ещё в Ленинграде, звонил мне в общежитие: «Алик, срочно приезжай в “Асторию”, снова у меня полный “люкс” поклонниц… только ты умеешь с ними разбираться, а то я не могу выйти поесть!..» После концертов мы с ним придумывали разные конспиративные фокусы, чтобы уехать от дожидавшейся его у входа толпы… Ещё помню, через лет пять-шесть, после случая на оперной сцене в Ленинграде, когда я уже работал на Центральном телевидении, Муслим пригласил меня на свой сольный концерт в московский концертный зал им. П.И. Чайковского, где вся его программа была составлена из произведений классического репертуара. Публика в переполненном зале с восторгом принимала его исполнение популярных арий и известных романсов в сопровождении симфонического оркестра и в финале бисировала. Я слушал его из зала, а в конце программы, как всегда, находился за кулисами. И вдруг он подошёл ко мне после очередного поклона и сказал: «Слушай, Алик, а давай я сейчас спою “Лайлу”, они сами просят». Я тут же категорически ответил: «Ты что, Мусик! Ни в коем случае этого петь нельзя, иначе ты испортишь всё хорошее восприятие сегодняшнего классического репертуара! “Лайла” – песня эстрадного жанра – никак не смонтируется с сегодняшней твоей классикой! Понимаешь? Пожалуйста, послушай меня, не делай этого!» Стоявшая рядом с нами Людмила Карева-Феготина – музыкальный редактор Всесоюзного радио – поддержала моё мнение, и Муслим с ним согласился.

Спасибо оперному театру

Я был счастлив, видеть и слушать легенду вокального искусства…

За два года работы в Малом академическом театре я посмотрел множество постановок классического репертуара. Много было интересных творческих встреч с гастролёрами, особенно мне запомнилось сотрудничество на сцене с белорусским тенором Зиновием Бабием в роли Отелло в опере Верди и с народным артистом СССР Сергеем Лемешевым – легендой вокального искусства, солистом московского Большого театра. Всё его выступление я стоял за кулисами, восхищаясь голосом этого лирического тенора, а он иногда между вокальными номерами просил меня налить ему из термоса в крышечку кофе с коньячком…

Д. Шостакович – гений музыкального искусства XX века. Ленинград 1967 г

Он всегда первым подавал руку для приветствия.

В середине шестидесятых годов, когда я ещё продолжал работать в Малом академическом оперном театре Ленинграда, совмещая учёбу в консерватории по режиссуре и вокалу, мне снова очень повезло на моём творческом пути. В театре была намечена постановка оперы «Катерина Измайлова» по повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» на музыку Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Режиссёра Эмиля Пасынкова пригласили из Новосибирска (он когда-то тоже окончил наш факультет), а ему в помощь определили двух студентов, которые уже работали в театре, в том числе и меня. Дмитрий Дмитриевич с главным дирижёром Эдуардом Грикуровым ежедневно репетировали с хором и оркестром все оперные партии, а также с исполнительницей главной партии Катерины Измайловой – Ниной Авдошиной, прекрасным меццо-сопрано. Вокальная партия Катерины была очень сложной по тисситуре в музыке Шостаковича, но Нина Авдошина со всем трудолюбием певицы хорошо всё исполняла. Дмитрий Дмитриевич раньше всех музыкантов приходил на сцену в бодром расположении духа и внимательно рассматривал декорации и все постановочные детали. Приветствуя артистов, бутафоров, рабочих сцены, Шостакович первым уважительно подавал руку и всегда спрашивал: «Как вы себя чувствуете?» К нам с Борисом он проявлял особое внимание, часто наблюдая, как мы с большим усердием выполняем все распоряжения и просьбы режиссёра-постановщика Эмиля Пасынкова. Особенно много работы было у нас на генеральной репетиции, к тому же я ещё в этом оперном спектакле исполнял роль солдата-конвоира. И вот наконец наступил день общественного просмотра. Зал был полон зрителей из многих театральных организаций, а также представителей Министерства культуры РСФСР. Студенты забили ряды балконов и ярусов. В общем, это был приём оперного спектакля «Катерина Измайлова» руководством города и представителями Министерства культуры. И, конечно, была съёмка этого оперного спектакля музыкальной редакцией телевидения Ленинграда, так что через несколько лет на телеэкране я увидел этот «случай».

Курьёзный случай с Шостаковичем

Я очень жалел, что поставил его в неловкое положение

Я до мелких деталей помню произошедшее в тот вечер со мной и с Дмитрием Шостаковичем на общественном просмотре оперы «Катерина Измайлова».

А случилось следующее…

В финале оперы, после того как опустился антрактовый занавес, сразу вперед вышли все солисты-исполнители. Артисты хора и миманс стояли за ними плотной массой. Снова подняли занавес, и зрители бурными аплодисментами наградили солистов и всех исполнителей. Мы все тоже стали аплодировать дирижёру и композитору, приглашая их выйти к нам на сцену. Режиссёр-постановщик Эмиль Пасынков, дирижёр Эдуард Николаевич Грикуров и Дмитрий Дмитриевич Шостакович вышли и встали рядом с солисткой Ниной Авдошиной. А я вместе с артистами хора и миманса оказался стоящим за спиной Нины Авдошиной и Дмитрия Шостаковича. И вот, когда весь постановочный состав был на сцене, из-за кулис билетерша вынесла на сцену большой букет красных тюльпанов и под одобрительные аплодисменты вручила его Дмитрию Дмитриевичу. Я был уверен, что он вручит этот букет стоящей рядом с ним Нине Авдошиной – исполнительнице главной партии в опере, но этого не произошло. Шостакович как-то неловко заложил цветы под левую руку и продолжал аплодировать вместе со всеми. Я, конечно, не ожидал, что будет так, и тихо прошептал: «Надо отдать Авдошиной, надо отдать цветы Авдошиной…» Я повторил это несколько раз, надеясь, что их услышит стоящий передо мной Дмитрий Дмитриевич. Но он не слышал, а только продолжал радостно аплодировать со всем зрительным залом. Тогда администратор театра догадался отправить на сцену ещё один большой букет тюльпанов. И снова билетерша вручила букет Дмитрию Шостаковичу, надеясь вместе со всеми, что эти цветы будут переданы солистке в благодарность от автора. Но снова, увы, Дмитрий Дмитриевич принял этот второй букет под аплодисменты, но, не зная, что с ним делать, так как он мешал ему аплодировать, снова положил его под правую руку, освободив ладони для аплодисментов. Авдошина снова стояла без цветов. И вот я, да простит меня мой читатель, просто не выдержал и уже вслух громче стал повторять: «Вообще-то Авдошиной положены эти цветы! Авдошиной надо дать…» Стоящие рядом со мной артисты хора и миманса начали повторять за мной эти слова. Но все наши реплики не были услышаны великим композитором. Он ещё немного поаплодировал, а потом букеты стали ему мешать, и он взглядом начал искать, куда бы их положить. Определившись, он пошёл к первой правой кулисе и прямо на полу оставил лежать эти два шикарных букета, после чего с явным облегчением и с улыбкой возвратился в первую линию постановщиков. Тогда я, увидев на пыльном полу два прекрасных букета из красных тюльпанов – снова, как некогда на вступительном экзамене, не выдержав, – раздвинул руками стоящих передо мной Пасынкова и Шостаковича, быстро подбежал к правой кулисе, схватил цветы и, подойдя к Нине Авдошиной, вручил их ей под бурные аплодисменты зрителей и всех бывших на сцене. Авдошина со слезами в голосе, помню, сказала: «Спасибо тебе большое, Альбертик!» А Шостакович добавил к её словам в мой адрес: «Правильно, правильно, очень хорошо!» Когда я вернулся на своё место в общий строй, то сразу подумал, что меня теперь за такое «смелое» поведение на глазах у всей общественности города уволят! Конечно, я немного сожалел, что поставил в такое неловкое положение великого композитора, но как будущий режиссёр я в этом случае выразил благодарность артистке.

Через некоторое время ко мне в гримёрную пришла Тамара Александровна – наш инспектор – и, положив мне руку на плечо, сказала: «Всё нормально, успокойся и иди домой. До завтра!»

Ещё раз мне довелось встретиться с Дмитрием Дмитриевичем у него дома, на улице Огарёва в Москве, когда главный редактор музыкальных программ телевидения Владимир Михайлович Меркулов, зная моё прежнее знакомство с Дмитрием Дмитриевичем, попросил поехать к нему и заказать несколько нотных строчек – мелодии для заставки «ИНТЕРВИДЕНИЯ». Дмитрий Дмитриевич за несколько минут, пока я пил чай, написал хорошую мелодию, а от гонорара отказался в пользу телевидения.

Годы практики в режиссуре. Ленинград 1965 г

Не голова в партитуре,

а партитура в голове.

Первая режиссёрская практика мне была предоставлена нашим педагогом, профессором Евгением Николаевичем Соковниным. Мне, студенту второго курса, было предложено провести репетицию на сцене Ленинградского академического театра имени С.М. Кирова. Наш педагог в эти дни был болен, и он со всего курса выбрал именно мою кандидатуру для постановки значимой сцены в половецком акте оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Этот масштабный русский оперный спектакль был ранее поставлен Е. Соковниным, и следовало отрепетировать несколько важных эпизодов этой оперы для восстановления её в репертуаре театра. Возможно, Евгений Николаевич вспомнил мою трактовку образов и разбор музыкальной драматургии оперы «Князь Игорь», который все студенты сдавали на экзамене за первый курс. Это предложение меня очень обрадовало, но я не знал, что меня ждёт в театре. А в театре, на сцене меня ожидали два народных артиста, ведущих главные партии. Один из них был бас, исполнитель Кончака, по фамилии Кривуля. Сразу мне было предложено репетировать сцену, когда князь Игорь попал в плен к половцам и их предводитель – хан Кончак – уговаривает русского князя остаться служить в половецком войске, предлагает ему дружбу и всё, что он пожелает… Мне раньше очень нравился этот дуэт и его вокальные партии, особенно ответная ария князя Игоря «О дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить!..» Партию Игоря прекрасно пел солист-баритон Сергей Рязанцев.

Моя режиссёрская практика проходила также на ленинградском телевидении у главного режиссёра Теодора Стеркина и на «Ленфильме» у Яна Фрида, снимавшего музыкальный фильм «Зелёная карета». Съёмки проводились в ночное время, а утром я спешил на занятия.

Ленинградский академический оперный театр имени С.М. Кирова (ныне Мариинский). 1966 г