Читать онлайн Закулисные тайны и другие истории… бесплатно

Автор благодарит

Благотворительный Фонд «Искусство, Наука и Спорт», НО «Фонд Михаила Рудяка» за помощь в издании этой книги Отдельная горячая благодарность Оксане Вирко

Авторы фотографий:

Белоцерковский М., Борисов С., Витас, Гуревич М., Жигачева Н., Понятовская Т., Родионов С., Терко Ю., Файнберг Е., Феклистов Ю., Четверикова Н.

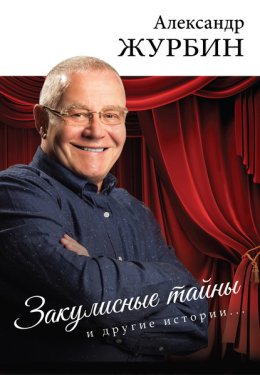

Шарж на титульном листе – Михаил Беломлинский

© Журбин А., 2020

© Издательство ООО «АрсисБукс», 2020

© Дизайн-макет ООО «АрсисБукс», 2020

Книга композитора в двух частях

Первая часть

Предисловие

Ну вот, кажется, готова и следующая книга. Эта – уже девятая по счету.

Она состоит из двух частей.

Первая часть – колонки из журнала «Русский Пионер». Года три я был колумнистом этого журнала и писал колонки почти в каждый номер. Посвящены они чему угодно, и чаще всего – не музыке. Мне было интересно писать на темы, которые предлагала редакция журнала, и участвовать в этом наряду с Дмитрием Быковым, Виктором Ерофеевым, Андреем Макаревичем, Андреем Бильжо и многими другими заметными персонажами российской жизни.

Вторая часть – это тексты из портала «Сноб» и газеты «Известия», интервью, которые я давал разным СМИ, интервью, которые я брал для разных СМИ, ну и множество разных строчек, включая даже шутливые стихи. Многое печатается впервые и написано специально для этой книги.

Волнуюсь, как всегда. Издание книги – особый процесс, это Слово, которое автор посылает Urbi et Orbi, и ты никогда не знаешь, «как наше слово отзовется».

Но, как говорит поэт, взамен «нам сочувствие дается».

И ради этого стоит писать и издавать книги.

Александр Журбин

Что делать с клиентом, или 3 уровня суеты

Слово «суета» в русском языке имеет 3 уровня, 3 стадии, 3 смысла.

1. Низкий – ленивый.

2. Высокий – карьерный.

3. Греховный – кайфовый.

* * *

Низкий означает: беготня, торопливость, хлопотливость, потливость (ну, последнее так, для рифмы) и еще: не суетись, в смысле – не торопись, не спеши, знаменитое наше «не суетись под клиентом».

По-английски это будут слова «rush», «fuss», «stir», «hustle». (как всегда, в английском много корней для одного и того же понятия, каждый корень имеет свой оттенок; в русском корней гораздо меньше, зато русский силен своими префиксами и суффиксами, или, как говорят филологи, «деривационными морфемами»).

Кстати, название знаменитой комедии Шекспира «Много шума из ничего» гораздо точнее перевести «Много суеты, и всё ни о чем», поскольку слово «ado» тоже переводится как «суета»

Но эта суета, так сказать, мелкого смысла, второго сорта. Есть еще сходные словечки: «суетня», «мельтешня», «суматоха», «сумятица», «суматошливый» и что-то еще рядом, и всё это означает – неразбериха, торопливость, хлопоты, беготня.

Когда это определение прикладывается к какому-то человеку, звучит довольно обидно: когда говорят «он сильно мельтешит», «он очень суетливый» – то, как правило, в негативном смысле. Сам про себя человек никогда не скажет: я очень суетливый, я все время суечусь. Или скажет это с негативным оттенком, как у Губермана:

- Когда я спешу, суечусь и сную,

- то словно живу на вокзале

- и жизнь проживаю совсем не свою,

- а чью-то, что мне навязали.

Вообще человек, претендующий на некоторое достоинство и самодостаточность, скорее скажет: Я не суечусь. Я не люблю суетиться. Давайте без суеты…

То есть этот род суеты – что-то плохое, отрицательное, негативное.

И вместе с тем это выражение («Все это – суета сует»), так нам всем знакомое и всеми любимое, оно очень удобное, под ним можно отсидеться, отлежаться, на него можно все свалить. Подниматься над суетой, как пела когда-то Пугачева, совершенно не хочется, куда удобней полежать на диване с любимым айпэдом, уткнувшись в очередной сериал. А когда кто-нибудь скажет тебе: вставай, давай что-нибудь делать, проснись! – так удобно ответить: чепуха это все! Ерунда! Суета сует и всяческая суета!

* * *

Второй смысл – «высокая суета». В библейском смысле. «Суета Сует», по латыни Vanita Vanitatum.

Все знают, впервые это прозвучало в «Книге Екклезиаста», которую по преданию сочинил Царь Соломон (впрочем, многие ученые считают это предположение несерьезным, у Соломона было до фига других дел, у него было, согласно Библии, семьсот жен и триста наложниц, на писание книжек времени не было).

Я лично впервые услышал (а вернее, прочитал) это словосочетание на оригинальном языке (на иврите), когда в юности читал «Одесские рассказы» Бабеля. В рассказе «Конец богадельни» сказано:

– «Гэвэл гаволим» [суета сует (евр.)], чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб, – ты душа-человек, с тобой можно жить… «Кулой гэвэл»… [и всяческая суета… (евр.)]

Что-то в этом звучании («гэвел гаволим») меня тогда проняло, есть здесь какая-то мощная сила, что-то поистине исконное, ветхозаветное, древнееврейское. (Так же как, скажем, «писахов-писахов» (на старославянском «еже писах – писах», по латыни Quod scripsi, scripsi), а по-русски «что написал, то написал», знаменитая фраза Понтия Пилата).

Или какое-нибудь «Ave Ceasar, morituri te salutant». (Тут и перевода не требуется…)

Этот смысл слова «суета» особенно ярко высвечивается в названии знаменитого романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» (по-английски «Vanity Fair»).

Здесь суета – это тщеславие.

И сразу возникают все окружающие слова: честолюбие, стремление к славе, к почестям, к богатству.

В словаре советских времен сказано, что все эти слова выражают отрицательную оценку.

А вот и нет. Со времени издания словаря в 70-е годы прошлого века все сильно изменилось. И быть честолюбивым совсем не стыдно и не зазорно.

Наоборот!

Сегодня ребенка с младых ногтей приучают: сынок, рвись вверх! Рвись вперед! Ты должен быть первым! Ты должен быть лидером!

И все учебники жизни, все эти сегодняшние руководства от Дейла Карнеги и Л. Рона Хаббарда до Татьяны Огородниковой и Натальи Толстой учат одному: Выделяйтесь! Пролезайте! Выпрыгивайте! У вас есть шанс!

Или попросту говоря – суетитесь. И получите то, что вы хотите!

Можно смело сказать, это влияние Америки: Америка – страна суеты, страна Vanity. Там в школе учат: пробивайся, продвигайся, ты можешь, ты должен!

И это, кстати, действует. Многие пробиваются и добиваются. Посмотрите на Барака Обаму – настоящий self-made man, поднявшийся из самого низа общества до самого могущественного офиса на Земле.

То есть можно смело сказать: суета в первом значении очень подходит «обломовской» России: не суетитесь под клиентом, все и так произойдет, от вас ничего не зависит. Отдыхайте!

А во втором значении очень подходит нынешней «глобализированной» молодежи: суетитесь и под клиентом, и над клиентом, и сбоку от клиента, все время шевелитесь, гоните прочь апатию и скуку, и вы добьетесь! И вы пробьетесь! Ура! Вперёд!

* * *

Есть и третий вид суеты.

И он называется «Кайф, или Греховная суета».

Помните фильм «All that jazz»?

Лучший перевод этого названия – «Вся эта суета».

Да-да, артистическая суетная жизнь, она немного poignant: джаз, музыка, танцы, немного порочно, немного ядовито, кайфово-наркотично, в дыму, предательски, болезненно, немного извращенно, и даже с гнильцой, вульгарно, при этом страстно и нервно.

Это все я перевожу на русский многозначное слово poignant.

Такая суета – не плохо и не хорошо. Это просто жизнь. Вот такая артистическая жизнь. Где все суетятся, смеются, весело ненавидят друга, ведут себя как дети (часто превращаясь в очень злых детей), где главное слово – успех, а провал – повод для самоубийства, но все равно главное играть, неважно, на рояле, на сцене, на экране, играть словами или красками, главное – играть!

Здесь все что-то продают, и все являются клиентами, все вместе суетятся, одновременно и обманывая, и обожествляя друг друга.

Основная мания здесь: быть в центре внимания. Фраза из фильма «Birdman» «You’re not an actor, you’re a celebrity» («ты не актер, ты знаменитость») – главная дезидерата на этом уровне суеты…

* * *

Я не могу забыть, как в фильме «Devil’s advocate»(1997) Дьявол (которого играет Аль Пачино) совращает и развращает адвоката Кевина (Киану Ривс), и когда тот полностью разрушен, произносит сакраментальную фразу: VANITY is definitely my favourite sin («Суета/Тщеславие – определенно мой самый любимый грех».)

О знаменитой строке Мандельштама: «Значенье – суета, а слово – только шум» до сих пор идут споры. Значит ли это, что любое значенье – суета. Важно как это звучит – а о чем – неважно?

Или наоборот, суета – это и есть главное значение: чтобы мы ни написали, это всего лишь суета, и не более.

Уже никто не расскажет, что имел в виду поэт.

Выбирайте сами.

И можно суетиться по-разному, выбрав любой из трех описанных вариантов.

Выбор – за вами.

Одиночество полезно, но не для всех

Тот, кто любит одиночество,

либо дикий зверь, либо Господь Бог.

Фрэнсис Бэкон

Каким бывает одиночество?

Крутым, как свидетельствует Ахмадулина («Ах, одиночество, как твой характер крут.»)

А каким еще?

Тут гигантское разнообразие.

Одиночество может быть жалкое и царственное, угрюмое и величественное, гордое и безысходное. Если поднапрячься, то можно вспомнить еще 30–40 определений одиночества, и все они будут высвечивать разные оттенки этого состояния.

Кто только ни рассуждал об одиночестве – философы, писатели, художники, ученые, политики, музыканты.

Вот что, например, сказал великий Эйнштейн: «Я живу в одиночестве, которое болезненно в молодости, но прекрасно в годы зрелости и старости».

А уж поэты и писатели? Практический каждый поэт, от мала до велика, как-нибудь отметился и что-нибудь написал про это. Существуют толстые антологии стихов об одиночестве, если погуглить – миллионы строк, от Пушкина до Бродского, от Шекспира до Одена.

Величайший роман ХХ века называется «Сто лет одиночества» и он настолько замусолен, что о нём и писать не хочется.

То же относится к музыке. Пьес под названием «Solitude» известно более 100.

Именно поэтому постараюсь обойтись без цитат. Слишком объёмен и доступен материал, текст развертывается слишком легко и охотно, как говорил Аркадий Белинков (чьё имя сегодня помнит только Дима Быков).

Попробуем порассуждать об одиночестве на материале собственных наблюдений.

Итак, я считаю, что есть две главные категории одиночества: одиночество добровольное и одиночество вынужденное.

То есть – вот то самое гордое одиночество, которое упоминалось, есть одиночество добровольное.

Человек уходит в монастырь, в скит, становится отшельником, путешественником по пустыне, переплывает в одиночку океан, и множество других вариантов. Причем высшей стадией такого одиночества будет уход навсегда, до смерти, до кончины. Суицид – высшая стадия подобного ухода. Ухода окончательного и бесповоротного. Каждый умирает в одиночку, самоубийцы особенно. У одра умирающего часто стоят люди, самоубийца всегда один, публичное самоубийство – большая редкость (напоминаю про случай Роберта Бадда Дуайера, кто не помнит, наберите в интернете).

Самоубийство среди отшельников бывает редко. Чаще человек, не выдержав одиночества, возвращается в мир людей.

* * *

Уход в монастырь – это не уход в одиночество. Напротив, это скорее уход в коллектив, в некое обобществленное сознание. В монастыре иноки живут по два-четыре человека в келье, вместе едят, пьют, молятся. Никаким уединением здесь и не пахнет. Это нечто вроде армии. Или тюрьмы.

Скит – более жесткая форма, это тоже монастырь, только маленького размера, иногда на 10–12 человек. Там часто бывают уединенные жилища-кельи, где живут отшельники. Но, насколько я понимаю, всё-таки едят они вместе, у них есть моменты общих собраний, решение каких-то хозяйственных или духовных проблем. До полного одиночества здесь тоже далеко.

Подчеркну – жить одному очень трудно. Чисто физически, отбросим все духовные и психологические проблемы. Питаться, мыться, выполнять всякие гигиенические процедуры, уж не говоря об одежде, обуви, лекарствах. В теплом климате или в холодном, но без людей вокруг, без инфраструктуры человек может прожить в полном одиночестве не больше недели. Примеры Робинзона Крузо или Федора Конюхова не в счет, это исключения. Потом: у Робинзона был Пятница, у Конюхова есть рация.

Существует, правда, совсем крайняя степень монашеского уединения: те, кто принимают великую схиму, они называются великосхимники, и степень их уединенности от мира близка к абсолюту. Но и они не достигают крайней степени одиночества: все равно кто-то их кормит, кто-то дает одежду, кто-то убирает грязь.

Впрочем, лично я великосхимника никогда не видел, и ничего про это прочесть не удалось.

Затворники-отшельники есть, конечно, и в других религиях. Например, в буддизме желающий стать ламой проводит 2 полных цикла по три года и три месяца, как принято в тибетской традиции, в строгом затворничестве, в Гималаях. После этого он становится ламой.

Добровольно отказался от жизни с людьми Гаутама Будда.

У евреев были секты аскетов и анахоретов, а также секта ТЕРАПЕВТОВ, про которую мало что известно. Практически нет письменных источников. Известно, что они ели только ночью, не ели мяса, на праздники тихо пели и танцевали.

Да и сам Иисус НАЗАРЕЯНИН (более известный как Иисус Христос, то есть Помазанник), вполне возможно, какое-то время своей жизни был отшельником-анахоретом (в те «темные годы» его биографии, от 12 до 30, о которых все Евангелия умалчивают). Франсуа Мориак, тонкий исследователь жизни Христа, пишет: «…В свободные часы Иисус любил уходить надолго в уединенные места, где среди тишины звучал в Нём небесный голос. Там, в одиночестве, на холмах Назарета, незаметно готовилось будущее мира.»

Впрочем, это лишь фантазия. На самом деле никто не знает, как проводил Христос эти годы.

* * *

Все, что было сказано об отшельниках, относится к верующим людям. Они уходят в одиночество добровольно, стараясь таким образом искупить свои грехи, отделиться от остального человечества и приблизиться к Богу. И таким образом гарантировать себе загробную жизнь в Раю. Здесь нельзя не увидеть некое корыстолюбие: типа я немного помучаюсь, но потом буду вечно кайфовать. Мне такая позиция не близка, но никого не осуждаю.

* * *

Какие еще причины, кроме религии, могут быть признаны уважительными для добровольного ухода в одиночество?

Это может быть связано с болезнью, душевной или физической, это может быть следствием какого-то профессионального исследования или личными семейными обстоятельствами.

Все это было в человеческой истории.

Вот Сэлинджер, удивительный, пока толком не понятый казус мировой литературы. Успешный писатель, автор одного романа и 9 новелл, уходит в добровольное отшельничество, проводит так около 60 лет и умирает в возрасте 91 года. Насколько мне известно, ничего из написанного «в заточении» так и не опубликовано, и не ясно – или там гениальная проза, или записки сумасшедшего в буквальном смысле слова.

Есть еще похожая история с замечательным писателем Томасом Пинчоном, которым я одно время зачитывался: его много лет никто не видел, одно интервью он дал в самом начале пути, в 1969 году, тогда же появились его блеклые черно-белые фотографии, и всё – а книги продолжают выходить до сих пор.

Подобный миф творит себе и Пелевин. Я знаю нескольких людей, утверждающих, что они его родственники, живущие в разных городах и странах. Но на вопрос о писателе Пелевине они начинают как-то странно улыбаться и закатывать глаза. Что наводит на мысль: а жив ли он? И даже больше: а был ли он когда-нибудь? Но ведь книги исправно выходят (хотя они, на мой взгляд, катятся по наклонной плоскости, одна хуже другой).

Среди известных в России композиторов отшельником называли Исаака Шварца. Никогда с этим не соглашусь! Я имел счастье быть знакомым с Исааком Иосифовичем, и могу засвидетельствовать, что он был человеком редкой витальной силы, очень любил общаться, разговаривать с людьми, сплетничать, рассказывать анекдоты, словом, был как все мы. Как говорил поэт,

- …И меж детей ничтожных мира,

- Быть может, всех ничтожней он.

Но когда Божественный глагол касался его чуткого слуха, он выдавал свои чудные мелодии, и здесь наверное дух Сиверской помогал (не путать с ИВЕРСКОЙ БОГОМАТЕРЬЮ: Сиверская – это деревня под Ленинградом, где он жил). Впрочем, записывал он музыку всё равно на «Мосфильме», а не в «широкошумных дубравах» среди проводов, микрофонов и мониторов. И никакого духа отшельника в нём вовсе не было.

* * *

Художников-отшельников было много, и сейчас их много. Все они художники второго класса.

А художники первого класса всё-таки всегда были в центре событий, общались с королями и принцами, олигархами и премьер-министрами.

Исключения – Ван Гог (был слегка, а может, и не слегка безумен), Марк Ротко (на время запершийся в свое доме в Ист-Хэмптоне и тоже проявлявший признаки безумия), Гоген (до конца жизни отправившийся на Таити) – но и они не были одиноки.

У Ван Гога всегда был брат Тео, у Ротко – его жёны, у Гогена – его таитянские любовницы.

А вот Энди Уорхол – как раз подтверждение моего тезиса, был первоклассным мастером и общался только с высшим светом, одиночество ему было незнакомо, его всегда окружал целый рой молодых любовников.

Что уж говорить о Дали или Пикассо – великих мастерах самопиара! Блестящая имитация безумия когда надо и холодная расчетливая голова.

А одиночество – никогда!

* * *

Резюмируя эту часть, могу сказать: одиночество – тяжелая участь. И те, кто выбирают это сознательно, делают это по какой-то экстраординарной (или экстравагантной) причине: фанатичная вера, психическое расстройство, проблемы личной жизни. Просто так уйти в полное одиночество – такого не бывает. Это – пытка. Без серьезных причин на такое не пойдешь.

* * *

А вот вынужденное одиночество – это мрачная история.

Например, тюрьма, одиночная камера.

Или карцер на военной службе.

Или когда самолет падает, ты выживаешь, но оказываешься на необитаемом острове, в пустыне или в тайге.

Но гораздо более распространенная причина вынужденного одиночества – старость.

Кому из нас не знакома ситуация, когда кто-то из стариков остался один? Когда папы уже нет, а мама живет еще долго?

Подобное случилось в моей семье. Папа ушел, а мама пережила его на 25 лет. И конечно, ей было очень непросто. Мы – я и мой брат – как могли старались скрасить её дни. Но как подумаешь, что происходило, когда дверь за нами закрывалась, и она оставалась одна… не пожелаю никому.

Удивительный клип мелькнул на днях в Ютюбе… Про старика, который известием о своей смерти заставил всех родных приехать к нему на Рождество.

Глядя на этот ролик, сердце заходится и набегает слеза.

Жизнь одиноких людей – грустная тема. Даже тех, которые утверждают, что они так живут по собственной воле. И как бы ни хорохорились «убежденные холостяки», этакие вечные жеребцы, как бы ни развлекались «веселые вдовушки», а всё-таки лучше, когда у тебя кто-то есть. Друг или подруга, тётя или племянник, кум или сват – какая-то живая душа. Хотя бы собака или кошка! И чтобы всегда, а не иногда.

- Нет, без цитат всё-таки не обойтись.

- Вот как по-разному относились

- к одиночеству великие.

- Мягко: Бунин.

- Что ж! Камин затоплю, буду пить…

- Хорошо бы собаку купить.

- Трагически: Мережковский.

- Стремясь к блаженству и добру,

- Влача томительные дни,

- Мы все одни, всегда одни:

- Я жил один, один умру.

- Издевательски: Маяковский.

- Единица! – Кому она нужна?!

- Голос единицы тоньше писка.

- Кто её услышит? – Разве жена!

- И то если не на базаре, а близко.

Всё вышесказанное относится к людям. Обыкновенным людям. Человекам. Человечеству.

Но есть и другие люди. Назовем их Художниками. У них отношения с одиночеством совсем иные.

Об этом есть целая библиотека, миллиарды умных слов. Но лучше всех выразил это Пушкин.

- Ты царь: живи один.

- Дорогою свободной

- Иди, куда влечет тебя

- свободный ум…

Тут уместно вспомнить строчки Евтушенко из прекрасного стихотворения «Одиночество».

- Спасибо женщинам, прекрасным и неверным,

- за то, что это было всё мгновенным,

- за то, что их «прощай!» – не «до свиданья!»,

- за то, что в лживости так царственно горды,

- даруют нам блаженные страданья

- и одиночества прекрасные плоды.

Ведь творчество (если мы говорим о creative art, а не performing art) – почти всегда происходит в одиночестве. Поэтому для Художника, для Творца одиночество не только возможно – оно необходимо.

«Творческий человек» должен иметь жену, детей, имущество и т. д., но нужно также приберечь для себя какую-нибудь клетушку, которая была бы целиком наша, всегда к нашим услугам, где мы располагали бы полной свободой, где было бы главное наше прибежище, где мы могли бы уединиться и «вести внутренние беседы с собой и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши родные, ни приятели, ни посторонние. Только так создается искусство».

Это сказал не я, а Мишель Монтень.

На этом и закончу.

Маленький шаг в правильном направлении

Собственно говоря, человеческая жизнь – это несколько шагов.

Не так уж мало, но не так уж и много. Уже давно подсчитано, что человек делает за день примерно 5000 шагов. Сейчас это очень просто измерить: есть приложение «Здоровье» для смартфонов, и оно исправно измеряет количество сделанных вами шагов.

Мы живем в среднем 70 лет (около 26 000 дней), значит, за жизнь мы делаем 128 млн шагов.

Но это, как говорится, в среднем по палате. Это если вы начали ходить с первого дня рождения, и без устали продолжаете ходить до 70 лет.

В реальности всё не так.

Мы практически не ходим первые три года, и очень мало ходим в старости. Отнимаем 10 лет, и получается 110 миллионов шагов.

Всё равно много, скажете вы.

110 миллионов – такое число обычное человеческое воображение представляет с трудом.

Но ведь и это число неточное. Мы ездим, мы летаем и плывём, мы любим полежать на диване, посмотреть телевизор или почитать книгу, мы сидим в офисах, в столовых и ресторанах, мы любим присесть на скамейке в парке. С возрастом развиваются всякие болезни, болят колени и поясница, ходить становится трудно. довольно часто мы ложимся в больницу, и в этот период не ходим вообще.

Поэтому смело уменьшаю количество наших шагов ещё на 20 процентов. Остается примерно 90 миллионов шагов.

Все равно это очень много.

Но не у всех это получается, далеко не все доживают до 70 лет.

Пушкин прожил 37 лет, Моцарт 35, Шуберт 29, Лермонтов 27. А великие рокеры – Джим Моррисон, Курт Кобейн, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин – они все ушли в мир иной в 27 лет.

Причем каждый из помянутых и не помянутых (поэт Дмитрий Веневитинов умер, не дожив до 22 лет, однако он входит во все хрестоматии русской литературы), прошел свой земной путь, ровно столько, сколько он должен был пройти, сколько ему было отмерено судьбой.

Значит, дело не в количестве шагов, и считать эти миллионы совершенно бессмысленно.

Дело не в количестве шагов, дело в их качестве.

В ПОХОДКЕ.

Все люди ходят по-разному.

Некоторые идут по-военному. Печатая шаг. Они прошли курс молодого бойца, они знают команду «шире шаг», видно, что они служили в армии, а возможно, и сейчас служат в каких-нибудь мутных, загадочных войсках.

Некоторые парят над землей. Даже летят.

Это балетные люди.

Или юные девы.

«Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз…»

Помните, Бунин говорил о легком дыхании Оли Мещерской, и о том, что «никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как её».

Иногда – крайне редко – нам встречаются в жизни такие ангелы. Каждый, наверное, вспомнит, что в юности, в школе, в училище, в институте, встречались такие удивительные создания, которые, пожалуй, выглядели нелепо в повседневной, бытовой советской жизни, откуда мы все родом.

* * *

Я не могу забыть, как в пионерлагере, куда родители отправляли меня каждое лето (это было под Ташкентом, пионерлагерь назывался «Овощной»), всё было затрапезно и провинциально, но кормили хорошо, – а для родителей это было главное, – так в этом пионерлагере вдруг случилось чудо.

На вечерней линейке появились двое. Это были мои ровесники, мальчик и девочка лет 13–14. Откуда они взялись – до сих пор не знаю. Но было ясно, что их привезли в лагерь, чтобы посмотреть – понравится ли им там, и захотят ли они там остаться.

Наверное, они были брат и сестра. А может, просто друзья.

Они были одной породы. Оба блондины, высокие, лица, что называется, нордические, красивые, глаза голубые, похожи на норвежцев или датчан. Впрочем, я не видел тогда ни норвежцев, ни датчан, скорее видел их изображения в книжках с картинками, в каких-нибудь сказках Андерсена. Напомню, это примерно 1959 год. Мы все там – чумазые школьники, в основном русские, но были там и узбеки, и корейцы, и армяне, и евреи.

Средний слой советского народа, все жили примерно одинаково.

Пионерлагерь принадлежал, если не ошибаюсь, авиастроительному заводу, на котором тогда работал мой отец. Ни у кого не было личных автомобилей, только у 10 процентов был домашний телефон. В Ташкент наша семья приехала в эвакуацию, да так там и застряла на долгие 20 лет.

И вот в этом пионерлагере, в этом «коллективе», если так можно сказать, насквозь пропитанном комсомольско-пионерскими идеями, грохотом горнов и барабанов, ежедневными гимнами утром и вечером, подъёмами и опусканиями флага, борщами и макаронами по-флотски – вдруг появляются два инопланетянина, юноша и девушка.

Одеты они были как все – в пионерской форме, белый верх, черный низ, красный галстук на шее. Но явно эта форма была какая-то специальная, из каких-то особых немнущихся материалов. Обувь была на юноше черная, туфли начищенные до блеска, прямо-таки сверкающие, а девушка была в туфлях на каблуках, и это делало её необыкновенно стройной.

Ходили они взявшись за руки. Время от времени что-то говорили друг другу и тихонько посмеивались.

Вечером был костер и танцы. Я играл на аккордеоне какие-то популярные мелодии (как сейчас помню шлягер того лета – песню «Ландыши», а также популярные песни из репертуара Утесова, Шульженко, Бернеса).

Наверное, стоит упомянуть, что я был не просто пионером в этом лагере, а младшим музыкальным работником (был еще и старший), и получал за свою работу деньги, за три летних месяца приносил домой 150 рублей.

Конечно, я был популярен среди пионеров, и мне это очень нравилось. Иногда после отбоя вожатые звали меня в свою палатку, и я на правах взрослого сидел с ними за столом, они под мой аккомпанемент горланили песни. хотя спиртного мне не давали, мне было 14 лет.

В этот вечер у костра мне очень хотелось понравиться этой новенькой паре. Особенно девушке, конечно. Хотя она была примерно моего возраста, но выглядела намного старше, и была абсолютно недоступна. Время от времени, когда я играл, бросала на меня заинтересованный и любопытный взгляд.

Её брат, а может, друг, неотступно был рядом и держал за руку. А когда стали заводить пластинки (такая была quasi – дискотека), они очень красиво танцевали всякие там танго и фокстроты. И тут я увидел её изумительную пластику, её движения, её походку.

Весь лагерь смотрел на них разинув рот..

Наутро они исчезли..

А вечером, в палатке вожатых (а слуги, как известно, все знают), я услышал, что это были дети одного из главных авиаконструкторов того времени, какого именно – сейчас не помню, ну типа Ильюшина или Туполева. Они учились где-то в Англии, а на лето приехали в СССР, и Папа предложил детям посмотреть южный пионерлагерь, но детям не понравилось, и они улетели на собственном самолете куда-то под Москву.

Вот, собственно, и вся история. Она не имеет эффектного конца, где, скажем, я бы встретился с этой девушкой через 15 лет, и она бы сказала: «Ой, а вы знаете, я вас помню.»

Нет, ничего такого не было.

Но я запомнил этих людей. И понял, что есть разные породы, не только у животных. Люди отличаются друг от друга по многим параметрам.

И у них другая походка.

Хочу подчеркнуть: я вовсе не считаю авиаконструкторов какими-то небожителями (хотя в каком-то смысле это так и есть). Настоящей элитой, духовной элитой нации я считаю людей культуры и науки, истинных творцов, сочинителей, созидателей. Таких на самом деле очень мало в каждой стране, но именно они есть генофонд этой страны, именно они передают в будущее заветные смыслы.

Но богатый человек – даже в те баснословные и мрачные времена, которые уже никто не помнит, – мог дать своим детям хорошее образование, красиво их одеть и обуть, научить хорошим манерам.

В тот момент я понял – я хочу в этот мир, я хочу в Москву. Я хочу быть, как эта парочка. Я хочу посмотреть весь мир, я хочу хорошо одеваться, научиться себя вести в обществе, занять в этом обществе какое-то положение.

Надо было сделать шаг.

ШАГ!

И я его сделал.

Правда, не сразу.

Прошло ещё лет 10, но я переехал в Москву, а потом и в Нью-Йорк. И всюду чего-то добился…

* * *

Это был трудный путь. Я сделал в жизни много шагов. Иногда неверных. Ложных. Шёл в неправильном направлении. Потом возвращался и начинал сначала.

* * *

У нас много песен о шагах.

«Шаги, шаги, по трапу, по траве.»

Или вот ещё песня: «Сделай шаг, сделай шаг один…»

Или вот новый шлягер: «Шаг за шагом».

А есть и такая новая песня: «Шаг за шагом вместе с Христом».

Вообще «шаг» – принятая в русском языке метафора, и её употребляли все поэты, от Пушкина:

- Здесь каждый шаг в душе рождает

- Воспоминанья прежних лет

До Бродского

- Стучи и хлюпай, пузырись, шурши.

- Я шаг свой не убыстрю.

- Известную тебе лишь искру

- гаси, туши

И конечно, слово «шаг» в русском языке имеет много значений. Так же, как и в английском слово «step».

Тут и «шаг за шагом», и «шагистика» и «шагомер».

Конечно, «шаг» – это прежде всего движение ноги при ходьбе.

Но и мера длины, и расстояние (вспомним «в шаговой доступности»).

Но меня больше всего интересует Шаг как поступок. Он сделал решительный шаг.

Это был безрассудный шаг.

Она пошла на опрометчивый шаг.

И миллион других эпитетов к этому слову.

Вот именно такие шаги каждый из нас может найти в своей жизни, и в жизни близких.

…NN сделал решительный шаг и выступил против своего начальника. В результате этого начальника уволили.

…ХХ пошел на безрассудный шаг и стал жаловаться на своего начальника. После чего был уволен.

…Она выскочила на мороз без верхней одежды, это был опрометчивый шаг: она простудилась и на несколько недель слегла в больницу.

Тут можно придумать тысячи разных вариаций «шагов», и правильных, и ложных, «шагов», ведущих к успеху, или наоборот, к неудаче.

Как правило, мы идем на какой-то поступок, на какой-то шаг, и не представляем себе, куда это может привести.

Некоторые шаги выглядят как явная неудача, но внезапно приводят к неожиданному взлету, успеху, удаче.

* * *

Вот еще пример из моей жизни.

Я учился музыке в Ташкенте, как виолончелист. И достигнув определенного возраста, решил, что мне надо поступать в Московскую консерваторию (о своем желании «покорить Москву» я уже писал выше). И вот, взяв подмышку свой большой и нелепый инструмент (довольно плохого качества, виолончель производства советского Музпрома), я прилетел в Москву и начал сдавать вступительные экзамены.

…Я провалился. Меня не приняли. Я играл на виолончели, может, и неплохо для Ташкента, но очень плохо для Москвы. И инструмент у меня был ужасный, и смычок, и струны, всё это было такое доморощенное и самодеятельное. А вместе со мной поступали зубры, ныне знаменитые на весь мир виолончелисты, они уже брали уроки у Ростроповича или Шаховской.

Конечно, я был хуже.

И это была катастрофа. Я был вынужден вернуться в Ташкент и прожить там еще 4 года. Я ужасно страдал и мучился, понимая, что жизнь моя закончена.

Но жизнь оказалась умнее меня.

Представим, что я бы поступил в Московскую консерваторию и закончил её, получил диплом виолончелиста.

После чего я бы сел в какой-нибудь оркестр и всю жизнь боролся, чтобы стать помощником концертмейстера группы виолончелей где-нибудь в Челябинске, или в Воронеже, а может, и в Москве… Я бы, возможно, ездил на какие-то короткие гастроли за рубеж, привозил бы дефицитные товары, и на вырученные деньги кормил семью и учил детей.

* * *

Но нет, судьба распорядилась по-другому. После ташкентской ссылки (где мне пришлось отслужить в Красной Армии) я опять приехал в Москву, на этот раз с легкостью поступил в класс композиции известного профессора Николая Пейко, закончил аспирантуру в Ленинграде, и довольно скоро стал известным композитором.

Как это произошло – ума не приложу, здесь явно сработали Высшие силы. Но то, что мне казалось ложным, неправильным шагом, просто катастрофой, – имею в виду неудачное поступление в Московскую консерваторию, – на деле оказалось изящным ходом моего провидения: я стал тем, кем должен был стать.

* * *

Главное, наверное, – не следовать ленинской формуле: шаг вперед, два шага назад. Я уж не помню, по какому поводу вождь высказался таким образом, а нынешняя молодежь, небось, и не слыхала о такой «походке».

Но могу сказать, опираясь на свой опыт: только вперед! Да, можно сделать шаг назад, чтобы «остановиться, оглянуться». Но потом надо обязательно найти в себе силы, и сделать два – да чего там два – три-четыре шага вперед.

* * *

Так получилось с отъездом в Америку. Не буду углубляться в детали, об этом я писал в своих книгах.

Вкратце.

В 1990 году мы с женой и 11-летним сыном уехали в Штаты. Мне была предложена неплохая позиция: зарплата, жилье, медицина.

Сын подрастал, был явно талантливым музыкантом, и было ясно, что ему неплохо бы поучиться в Нью-Йорке, освоить язык и вообще Западную жизнь.

В 1990 году можно было уезжать уже без всяких проблем, без потери гражданства, жилья и пр.

И мы уехали.

Мы сделали этот неожиданный и опасный шаг. Риск был велик. Я мог потерять свое имя, репутацию, прекрасно развивающуюся композиторскую карьеру.

Что нас ждало в Штатах – никто не знал.

Жизнь там складывалась по-разному. Много хорошего, но было и немало проблем.

Америка – совсем не рай, там надо бороться за свое место под солнцем.

Но это хорошо делать молодым, до 20 лет.

У нашего сына всё сложилось хорошо. На сегодня он известный американский композитор, пишет музыку для кино и для балета, выступает с концертами по всему миру.

А мне было уже за 40 и делать карьеру заново было довольно поздно.

Проведя в Америке 12 лет, я вдруг понял – надо возвращаться.

В Америке говорят: надо жить там, где ты работаешь. Если ты живешь в Чикаго, а тебе предложили хорошую работу в Лос-Анджелесе – не задумывайся и переезжай!

Американцы легко переезжают, бросают насиженные места, мебель и прочий скарб, селятся на новом месте, заводят новых друзей, новую мебель и новую жизнь.

Мне предложили работу в Москве. Меня ждал новый фильм, новая работа в театре, концерты в лучших залах, певцы, оркестры и т. д.

И я, недолго подумав, вернулся в Россию.

О, это было непростой ШАГ!

Конечно, переезд равен двум пожарам, даже на соседнюю улицу, а если в другой город, то, наверное, трём. А если совсем в другую страну, да ещё через океан – это равно извержению вулкана, цунами и пожару одновременно.

Но не это самое страшное.

Перевезти вещи, оформить все документы, позаботиться обо всех младших и старших родственниках, продумать все банковские операции, налоги, билеты, контейнеры, картины, библиотеку – это большая головная боль.

Но это всё преодолимо.

Страшнее всего – ложно понятая гордыня.

Ужасное чувство, что ты потерпел неудачу.

И тебе очень стыдно.

Ты понимаешь, что каждый будет подходить к тебе, и говорить сочувственно (в кавычках):

«…Ну что, ты вернулся? Не удалось там, а? Не получилось завоевать Бродвей и Голливуд? А чо ты, ваще, ведь музыка, она ведь интернациональна, сыграл бы им свои песни, свои мелодии?»

И ещё такое:

«.А ты зря сюда вернулся. Поезд-то твой ушел. здесь уже другие кумиры, а про тебя давно забыли. 12 лет – это не шутка.»

Сколько я этого наслушался.

Но я сказал: ребята, дайте мне попробовать. Может, не всё потеряно.

Стал с удвоенной силой работать. написал огромное количество новых сочинений в самых разных жанрах. Стал проводить свой Фестиваль каждые 5 лет, с большим количеством премьер, и театральных, и концертных.

Появились новые фильмы, спектакли, радио– и телепрограммы.

Оказалось, я сделал правильный шаг. Храбрый шаг. Рискованный шаг.

Но это был настоящий Шаг!

И всем рекомендую – рискуйте! Делайте ставки! И выигрывайте!

Но вместе с тем будьте осторожны. Трезво оценивайте свои возможности! Потому что неправильно выбранная

дорога может привести к несчастью, к катастрофе, к смерти, наконец.

Поэтому думайте, прежде чем сделать первый шаг.

Знайте: всё всегда начинается с маленького шага… но его надо сделать в правильном направлении.

И всё будет хорошо.

Мне отмщение или Вечная вендетта

Когда объявили тему номера «МЕСТЬ», сразу подумал: про это писать не буду.

Ну нечего мне писать про месть. Нет никакого опыта: никому в жизни не мстил. Не было у меня таких поводов, не было кровной вражды, какой-то страшной ревности, измены, за которую обычно мстят.

Не было никакой семьи, к которой была бы родовая враждебность, битв за наследство (да и наследства никакого не было), не было больших денег, спора за доброе имя, никаких диффамаций, публичных поношений, борьбы за честь и достоинство.

Всего этого счастливо удалось избежать.

Не было ничего подобного и в предыдущих, и в соседних поколениях. Родители – скромные инженеры, никогда не попадавшие в «зрачок общественного внимания», по выражению Юрия Трифонова. Да и остальные члены семьи, родственники, друзья проживали вполне ординарную жизнь, в которой не было больших страстей, самоубийств, заточений в тюрьму и других сногсшибательных историй.

А стало быть, не было мести.

Ведь месть – это большая страсть, яркое чувство, пламенное влечение, жар, пыл, неудержимая тяга, неостановимое желание отомстить.

Нет, не нашел я в своей душе ничего такого. И в близких тоже.

Мстил ли я кому-нибудь? Вряд ли. Да и не за что было. Никто мне не сделал ничего плохого, грех жаловаться, я плыл по реке жизни вполне уверенно, было много удач, разных личных и публичных достижений, много поводов радоваться.

Ну и печалиться тоже. Смерть родителей, творческие неудачи, финансовые трудности, проблемы со здоровьем – всё это было.

Как и у всех.

Но мстить было некому и не за что. Все развивалось как в любой жизни, я никому не желал зла и из всех конфликтов старался выходить мирно.

Правда, есть пара-тройка людей, которых я терпеть не могу, и очень желаю, что бы у них всё было плохо. Они сделали мне гадости, а я им нет. Уверен: жизнь им отомстит за меня. Такое уже было в моей жизни.

Я сидел на берегу реки, и по ней проплыл труп моего врага.

Но я ничего для этого не сделал.

Просто отметил в своем мысленном компьютере: еще один.

Короче, колонка «о мести по личным воспоминаниям» как-то не получалась.

* * *

Я огляделся по сторонам и вдруг понял, что месть разлита вокруг нас плотным слоем. Вся человеческая история – это история мести одних людей другим. Это история бесконечных «ответных ударов», и ни один удар не остается без ответа.

Заглянем в главную книгу большОй части человечества (не бОльшей, а именно большОй): в Библию.

(Всё-таки китайцев и индусов значительно больше, чем христиан, даже если не трогать всех прочих…)

Библия – это книги о мести. (Старый и Новый Завет)

Знаменитое «око за око, зуб за зуб» впервые прозвучало еще в кодексе Хаммурапи, задолго до Торы (Пятикнижия).

(Законы Хаммурапи написаны примерно за 1700 до новой эры, а Тора примерно за 600 лет.)

Тем не менее в «Книге Исхода» (Вторая книга Торы) почти в точности процитировано «око за око, зуб за зуб»), как это было у старика Хаммурапи. В Библии эти слова цитируются много раз, на разные лады.

Конечно, звучит это очень жестоко. Представить себе, что один человек у другого выбивает глаз, а потом приходит его брат и точно так же выбивает глаз у обидчика – страшное зрелище. Лишение глаз – одно из самых жестоких наказаний на свете, вспомним несчастного Глостера из шекспировского «Короля Лира».

Да и зуб вырвать без наркоза – тоже довольно неприятно.

Но вообще-то ничего такого здесь и не имелось в виду. Это просто была формула равного возмездия, и всё это про зубы и очи – некая поэтическая формула. Тут вполне могло быть «стул за стул» или «стол за стол». Просто у деда Хаммурапи, или у Моисея, автора Пятикнижия, было романтическое воображение.

На самом деле это означало: месть должна быть равновеликой (или равнозначной). Если у тебя украли козу – укради козу и ты. Если у тебя увели жену – сделай что-то в этом роде. Ну а если у тебя убили брата – убей его убийцу.

* * *

Главный мститель в христианской религии – Бог. Мне – отмщение, сказал он. Что значит – не лезьте со своими глупыми толкованиями и предложениями. Я сам решу, кто виноват. И сам отомщу.

Слова эти впервые звучат во Второзаконии, то есть последней книге Пятикнижия, немного в другом виде: Мне (принадлежит право на) отмщение, и Я воздам.

Причем говорит их не Иисус Помазанник, который всё-таки получеловек-полубог, а тот самый Всевышний, (через пророка Моисея), полноценный Бог, воспетый в Ветхом Завете, и не имеющий ни имени, ни определенной внешности. Впрочем, почему? Есть имя Элохим, есть имя Яхве, он же Иегова, есть имя Саваоф, есть Адонай, и еще пара десятков имен для разных целей и ситуаций.

К реальному Богу всё это не имеет отношения, он на эти имена не откликается).

Что касается внешности – сказано в одном месте книги Бытия, буквально в самом начале: «И сотворил Бог человека по образу и подобию своему».

Специалисты трактуют так: мол, по образу это да, а подобие (а может, и «преподобие») приходит позже (или не приходит вообще).

Я считаю эту фразу ошибочной. Ведь это писал человек по имени Моисей, и он вполне мог ошибиться, или что-то придумать, может, недослышал, недопонял, да мало ли что.

Думаю, на самом деле было сказано примерно так: «Бог создал человека в таком образе, в котором он сам (Бог) мог бы иногда появляться. При этом Бог может появляться в любом образе, а человек – только в одном…»

Но Моисею это показалось унизительным. И он слегка переврал это место в священном тексте.

Ну сами посудите, может ли быть, что Всемогущий и Вездесущий Бог – это некий мужчина в хорошо сшитом костюме, или старичок с седой бородой и посохом, или, скажем, юноша с женскими чертами, как на некоторых картинах Леонардо..

Верили бы вы в такого Бога?

Но это так, мысли по ходу.

Итак, функция мщения у иудеев и христиан отдана Богу.

Именно он, Бог, мстит, именно он мстительно наблюдает за тем, что творят смертные, полусмертные и бессмертные, взвешивает их вину и воздает им по заслугам.

А у греков для мести была специальная богиня – Немезида. (Там специальные боги есть практически для всего).

Как у всякого мифологического персонажа, у неё масса версий происхождения: то ли она была дочерью Зевса, то ли его женой, то ли и тем и другим одновременно (в мифологии это бывает).

Но Немезида – богиня цивилизованная. Она мстит только за дело, у нее в руках весы, глаза завязаны, она воплощение справедливости, так же, как близкая ей по духу Фемида.

Но есть в древней мифологии более яростные богини – Фурии, Эринии, всякие там Медузы Горгоны, – которые налетают на каждого смертного, терзают его, рвут плоть и душу на части. Это уже не воздаяние, это уже не справедливость, это просто ужас, который заложен в любой человеческой судьбе.

И когда у вас наступают тощие годы, годы лихолетья, когда «пришла беда – открывай воротА» и рушится всё, что вы сделали за свою жизнь, и вы «возводите очи гОре» и спрашиваете: за что?… ответ, как правило, бывает прост: а ни за что!

Просто за то, что ты родился и живешь на свете, «зачат во грехе и рожден в мерзости, путь твой – от пеленки зловонной до смердящего савана», – как сказал Роберт Пенн Уоррен.

И лучше не скажешь.

Обратимся к литературе.

Кто главный мститель в литературе? В каком литературном произведении присутствует мотив мести?

Их много.

Вся античная литература, и древнегреческая, и древнеримская, – это антология разных видов мести. Брат мстит за сестру, мать за дочь, жена мстит мужу, сын отцу. Нет смысла всё это перечислять. Существуют тысячи книг, миллионы страниц на эту тему, вы их легко найдете в любой интернет-библиотеке, на всех языках.

В трагических пьесах Шекспира мотив мести присутствует практически всегда.

* * *

Вспомним «Ромео и Джульетту», где можно говорить о кровной вражде, о мести беспричинной, построенной только на вражде двух родов, уходящей вглубь веков, когда никто уже толком не помнит, почему враждуем. Враждуем и всё, вендетта по-итальянски.

* * *

Бесконечной рекой льется месть в пьесе «Макбет». Мстит Макдуф, мстит Леди Макбет, мстит сам Макбет. Мы видим в конце гору трупов, и все они – жертвы яростной мести.

* * *

Или вот, скажем, «Отелло». Есть ли там мотив мести? Да, безусловно.

Но не у Отелло к Дездемоне. Ей мстить не за что, она ничего плохого не сделала, и Отелло это прекрасно знает. Отелло вообще не любит Дездемону, у него есть целый гарем женщин, на Дездемону ему наплевать…. А вот Яго мстит. Реально мстит Отелло за то, что он, Яго, умный красивый и белый, не имеет того, что имеет чернокожий мавр: ни поста, ни красотки жены, ни капитала. Вот за это и мстит.

* * *

И, конечно, главный мститель Шекспира – принц датский Гамлет, мстящий за своего отца, безвинно убитого короля. И здесь гора трупов, появившихся из-за желания одного человека отомстить другим.

Уберите из этой пьесы чувство мести, жажду возмездия – и никакого «Гамлета» не будет.

* * *

Нельзя пропустить еще одного персонажа, правда, уже из французской литературы. Это, конечно, граф Монте-Кристо, несчастный Эдмон Дантес, которого все сначала обманули, раздели и бросили в тюрьму, а затем он всем отомстил.

Наверное, граф Монте-Кристо, так сказать, мститель в химически чистом виде. Всё остальное про него помнится как-то слабо, а ведь там и Мерседес, и Гайде, и аббат Фариа, и даже сам Наполеон. Но в моей памяти осталось три подонка: Данглар, Фернан и Кадрусс, которым граф элегантно и мощно отомстил.

* * *

В русской литературе мотив мести вялый.

Можно ли сказать, что Онегин застрелил Ленского из мести? Вряд ли. Он, скорее, обязан был следовать закону чести, где было сказано, что обидчика надо наказать. И он наказал – без всякой страсти, без всякого желания. Равнодушно.

То же и Ленский, который пошел на дуэль, потому что это красиво, и потому что так положено… Вряд ли он так сильно любил дурашливую Ольгу, чтобы отдать за неё свою молодую жизнь.

Так же вряд ли Швабрин в «Капитанской дочке» настолько сильно любит Машу, что из-за неё становится предателем. Он просто предатель по натуре, а Маша лишь капля в его судьбе.

Уж если всерьез, то настоящее мщение было у Пушкина только один раз, и было это не в творчестве, а в реальной жизни, и это привело его к смертельному исходу на Черной речке.

* * *

Пожалуй, в русской литературе самая сильная месть – у Лескова в «Леди Макбет Мценского уезда». Там описана реальная мстительница, Катерина Измайлова. И там поистине шекспировские страсти. Лесков хотел достичь этого уровня и достиг.

А у Гоголя в «Страшной мести», ууух. и вовсе нет никакой мести.

Перечитайте этот текст сегодня, и вы поймете, что после всех зомби, монстров, гаргулий, каннибалов, демонов и прочих чудовищ, которых вы волей-неволей видели в кино или по телеку (особенно если у вас есть дети или внуки), сказка Гоголя пройдет, в лучшем случае, для детей первого класса. Для детей второго класса она покажется слишком примитивной и совсем не страшной.

И месть там смешная, колдун убивает свою дочь, а потом мертвецы вонзают в него свои зубы. Ой, не смешите меня! Мы это уже видели тысячу раз.

* * *

Кто еще мстил в России?

Володя Ульянов отомстил за брата. анекдот, конечно, но вполне возможно, что этот мотив частично присутствовал. Хотя, вообще говоря, мы мало знаем о семье Ульяновых.

Хрестоматийный глянец убрали, но ничего нового не добавили. Так и осталось в головах нашего поколения «.когда был Ленин маленький с кудрявой головой». (стихи Агнии Барто, как выяснилось, были пародией на абсолютно идиотский мармеладный стишок малоизвестной поэтессы Маргариты Ивенсен).

Что еще про месть?

Ну, еще «Неуловимые мстители» приходят на ум. хотя за что они там мстят – уже не помню. И почему они «неуловимые» тоже не помню. Неужели, как в анекдоте, потому что они нафик никому не нужны?

И как нам относиться сегодня ко всем этим большевистским героям, Будённым и Котовским, Лазо и Чапаевым? К тем, которые уничтожали царскую Россию, уничтожали науку и культуру, грабили церкви и университеты, делали налеты на города и хаты, мстили буржуям за свою тупость и малообразованность?

Нам что, их любить? Или ненавидеть? Или просто нервно смеяться?

Вопрос без ответа.

* * *

Ну и последнее про месть.

Про оперу.

Вот тут месть занимает, пожалуй, первое место среди движущих оперу страстей и сюжетов.

Бегло:

«Кармен» (Бизе). Хозе мстит Кармен за то, что она предпочла Эскамильо, и убивает ее.

«Дон Жуан» (Моцарт). Командор приходит, чтобы отомстить развратнику, и вместе с ним проваливается в преисподнюю.

«Риголетто» (Верди). старый шут мстит Герцогу за то, что тот соблазнил его дочь, и пытается его убить. Но по воле судьбы убитой оказывается его дочь.

«Лоэнгрин» (Вагнер) славится своим Дуэтом Мести во втором акте, когда Ортруда и Фридрих обещают отомстить Эльзе. Здесь есть лейтмотив мести, который потом появляется так или иначе во всех операх Вагнера.

Вообще, тема, мотив возмездия (она же часто называется тема рока, тема судьбы) есть практически во всех серьезных операх.

Просто перечислю: это «Пиковая дама» Чайковского и «Орестея» Танеева, это «Фауст» Гуно и «Осуждение Фауста» Берлиоза, это есть в опере Вебера «Волшебный стрелок» и в операх Пуччини, Леонкавалло, Масканьи. Мотив ревности, мотив неизбежной смерти, мотив судьбы – всё это вырастает из мщения.

Потому что опера – самое подходящее место для обитания мести. Здесь она, месть, находится органично, и пребудет здесь всегда.

Без мстительных чувств опера просто засохнет и перестанет существовать.

* * *

Краткое резюме.

Без мести не было бы жизни на Земле. Именно благодаря отмщению, которое взял на себя Бог, на Земле устанавливается гармония, закон и порядок. Каждый проступок, каждое нарушение общественного договора карается возмездием: подзатыльником, пощечиной, постановкой в угол на горох, заключением под стражу, пожизненным заключением, электрическим стулом.

Поэтому мстите, господа! Не оставляйте безнаказанным ни одно зло, которое вам причинили. Око за око лучше, чем подставить другую щеку.

Чем больше зло будет чувствовать, что ему дадут жесткий отпор, тем больше есть шанс, что оно трусливо отползет в свою грязную нору, и, возможно, никогда больше не покажется на свет.

И жить станет лучше.

Детство – это счастье!..Или нет?

(Лев Толстой – специалист по детству)

«…Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.» (Лев Толстой, из повести «Детство»)

Затертая до дыр цитата.

Но как без неё? Кто лучше Льва Николаевича описал эту золотую пору?

Без Толстого в России никуда. Когда пишешь любой текст, всегда уместно походя заметить: «Толстой говорил», и дальше любая белиберда, и все поверят, что это так и есть.

Авторитет Толстого непререкаем, каждая фраза гениальна, каждая истина – в последней инстанции. Сравнить его – в смысле непререкаемости – можно только с Библией и Шекспиром. Даже Данте и Гете не так авторитетны. А остальные – просто мелюзга.

Вот и про детство: он – главный авторитет.

Толстой утверждал, что помнил, как его купали в ванночке в младенчестве. Проверить, правда ли он это помнил, невозможно. Но раз Толстой говорит – значит, правда. В России все в это свято верят.

Хотя он столько раз менял свои взгляды, и многократно утверждал совершенно противоположные вещи.

Но ему можно всё. Он – Лев.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС О ДЕТСТВЕ

Но мы собираемся сегодня поговорить не о Толстом, а о детстве.

Вот первый вопрос.

1. Всегда ли детство золотое? А может ли быть детство несчастное, мучительное, жуткое, страшное, мерзкое, отвратительное (продолжите ряд сами).

На первый вопрос отвечаю – да, конечно. Об этом полбиблиотеки. Счастливое детство достается лишь малому проценту человечества, при любом строе, во все времена.

Счастливое детство – исключение.

Если под счастьем имеется в виду материальное благосостояние, достаток, много вкусных и полезных продуктов, чистота, уход, свежий воздух, регулярный медицинский надзор, купания в море или в бассейне, няньки, гувернеры и т. д.

Примерно это и есть счастье в детстве. Поскольку у ребенка нет никаких политических или идеологических представлений, он не понимает, какое правительство управляет его страной, живет ли он при тоталитарном режиме или при свободной демократии, при христианстве или буддизме, может ли он свободно передвигаться по миру или заперт в железной клетке.

Всё это он поймет позже.

Вообще – когда начинается детство?

На этот счет есть разные теории…

Считается официально, что с рождения до 1 года – это младенчество.

До трёх лет – раннее детство.

Затем, с трёх до шести – дошкольный возраст.

Затем младший школьный возраст лет до 11.

И всё! До свиданья, детство!

С 12 лет начинается «тинейджерство». Мастурбации, поллюции, менструации – как говорил один мой знакомый, «низ начинает волновать». А до разрешенных половых сношений еще 6 мучительных лет. Именно в эти годы, в возрасте от 12 до 17 происходят преступления на сексуальной почве, именно в этом промежутке бесятся мальчишки и девчонки, именно в эти годы вокруг школ смрадно пахнет насилием и педофилией.

Но это уже не детство. Это «пубертат», или половое созревание… И это вне нашей сегодняшней темы.

Еще на минуту вернемся к Толстому и его семье.

Детство Льва Николаевича и его многочисленных детей, с гувернерами и слугами, с крепостными крестьянами (фактически рабами) и огромными поместьями было, безусловно, счастливым. Во всяком случае, исходные, начальные условия были в высшей степени благоприятными. И первые три-четыре года в жизни каждого из них были, конечно, сладостными, идеальными, идиллическими, и у папы, и у детей, и у внуков.

Ну, внукам повезло меньше. Многие из них дожили до советской власти, и пережили немалые мучения и лишения, у них всё отняли, их жизнь счастливою не назовешь.

Но до 1917 года всё было прекрасно.

И всё же у каждого по-своему, по-разному.

Возьмем лишь одного сына Льва Толстого – Льва, Льва Львовича Толстого, возможно, одного из самых амбициозных толстовских детей, и при этом одного из самых несчастных. Всю жизнь он боролся со своим отцом, яростно ему завидуя, писал антитолстовские рассказы, пьесы, романы, даже памфлеты против отца, и очень хотел стать писателем, таким как Лев Николаевич. Увы, все вокруг над ним только посмеивались, ни критика, ни публика его не принимали, все считали бездарем и завистником, и, наверное, правильно делали. Почитайте хорошую книгу Павла Басинского «Лев в тени Льва», вы многое узнаете о великом папе и мятущемся сыне.

ОТ ТЯЖЕЛОГО ДЕТСТВА К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ

О страшных страданиях вымышленных детей из художественной литературы – от «Детей подземелья» до «Оливера Твиста»; от реального невымышленного детства Антона Павловича Чехова до скорее всего вымышленного тяжелого детства Алексея Максимовича Горького – об этом написаны тысячи страниц.

Как правило, в романах тяжелое детство заканчивается счастливой жизнью. Золушка всегда начинает и выигрывает, становится принцессой (или графиней) и ходит в хрустальных башмачках.

В реальной жизни – как раз наоборот. Кто плохо начинает – без всех описанных выше признаков материального счастья – как правило, и кончает плохо, в тюрьме, на каторге, живет в нужде, много болеет, рано умирает. И дети такого человека живут плохо.

Но о тех, кто начал плохо, и провел мрачную, скудную, нищую жизнь, мы почти ничего не знаем. Те, кто умерли в концлагерях и на полях войны, те, кто скончались от голода, утонули, или сгорели на войне на пожаре – они нас не интересуют.

О них не пишут романов, не снимают кино.

Они просто материал для статистики, для учета. Пушечное мясо. Мясо обыденной жизни.

Бывают исключения.

Но редко.

ВТОРОЙ ВОПРОС О ДЕТСТВЕ

2. Может ли человек вспоминать свое детство как несчастное, мучительное, жуткое (вернитесь к предыдущему ряду синонимов).

Уверен, таких людей почти нет.

Сужу по себе, по своим друзьям и знакомым, по книгам и фильмам.

Я в детстве жил в довольно сложных условиях. Родители были инженеры, получали жалкое советское жалованье, жил я в провинциальном грязном городе Ташкенте, у нас какое-то время не было вообще своего жилья, мы жили у каких-то друзей, я спал в корыте, когда мне уже было года четыре, я это помню.

Тем не менее я вспоминаю свое детство с нежностью и любовью. Всё равно Ташкент казался лучшим городом на свете, были любящие папа и мама, позже появился любимый братик, и все радости советской жизни – игры во дворе в футбол, в «ошички» и «лянгу» (две специфические среднеазиатские игры), походы в кино и театр, музыкальная школа, новые книги и виниловые пластинки. Всё было радостно и светло, жизнь текла как чистая незамутненная река.

Только потом я узнал, что в это самое время рядом были аресты и ГУЛАГ, голод и нищета, незаметно проскочили мимо «дело врачей-убийц» и смерть тирана.

В воспоминаниях детство – всегда счастливое. Плохое забывается, остается только хорошее.

ПЛОД И МУЗЫКА, ИЛИ ЗВУКИ ВНУТРИ

Говорят, что когда эмбрион достигает веса 500 граммов, он уже считается человеком и официально называется «плод». В этот момент уничтожение плода – уже убийство.

Не будем вдаваться в сложные споры между сторонниками абортов и их противниками. Здесь вечный спор между pro – life и pro– choice; как между «остроконечниками» и «тупоконечниками», этот спор никогда не будет закончен…

Поговорим лучше о музыке. Точнее, о влиянии музыки на плод.

Прежде надо установить, что такое ребенок.

Выше я уже сообщил общепринятую классификацию младенчества, раннего детства и т. д.

Доктор Фрейд считал, что именно в младенчестве ребенок получает главные впечатления, которые влияют на всю его жизнь.

Но существует довольно большой период до младенчества. Это так называемый пренатальный период, или период внутриутробного развития.

Теперь официально считается, что именно в этот период надо начинать приучать ребенка к музыке.

Уже сравнительно давно утверждается: музыку дети начинают воспринимать во чреве матери.

Впрочем, я не очень верю в теорию, что если будущая мать ребенка слушает хорошую добротную классическую музыку, то якобы ребенок рождается с хорошим, добрым сердцем, с прекрасным здоровьем, безо всяких физических и душевных недостатков.

Существует масса исследований, и на Западе и у нас, которые доказывают, что слушая музыку Моцарта ребенок, вернее плод (всё-таки «ребенок» – это после его появления на свет) замирает от удовольствия, наслаждается, а вот музыка Бетховена или Брамса заставляет его волноваться и нервничать… Звуки песен советских композиторов (говорят) расслабляют плод, а вот тяжелый рок ребенка раздражает, он начинает метаться во чреве и буквально стучать ногами и руками.

Всё это многократно описано, люди получили за это массу ученых степеней и международных премий.

Но я в это не верю.

Я думаю, что плод во чреве является всё-таки еще не самостоятельной единицей, он (плод) непосредственно и очень тесно связан с организмом матери. Да и гены отца тут важны, они уже проявляются. Думаю, что Шон Оно Леннон, сын Джона Леннона и Йоко Оно, находясь во чреве матери, как раз хорошо реагировал на рок-н-ролл, и вряд ли любил квартеты Бартока.

А, скажем, сын Бориса Пастернака и художницы Евгении Лурье Евгений Пастернак скорей всего в этой ситуации (во чреве) любил Шопена и Скрябина, а джаз, наверное, выводил его из себя, и он бил ручками и ножками.

Но вообще, по большому счету, это всё какая-то ахинея, псевдонаука и псевдоисследования. Что-то вроде алхимии или френологии.

Так и представляю себе ученого, приставившего микрофон к животу беременной женщины, запускающего музыку разных жанров, и считающего: раз, два, три.

Ага (считает ученый), под джаз он ударил ножкой 5 раз, а под Шуберта – 3.

Значит, джаз раздражает больше – пишет этот псевдоученый, делает несколько глубокомысленных выводов и защищает очередную диссертацию или издает очередной трактат.

Существует масса статей о том, что у коров лучше удои под Гайдна, розы лучше расцветают под Беллини, а курицы лучше несут яйца под русские народные песни.

Не верю ничему.

Всё это болтовня. Что-то напоминающее пресловутую телегонию. Матка (в каком-то смысле родина всех нас) нас слышит, матка нас знает.

Как можно доказать, что нравится плоду? Спросить у него (лет через 10) – помнишь, милый, что ты слушал, находясь в утробе? И милый отвечает: конечно, я помню, это был квинтет Брамса… мне понравилось…

И здоровье малыша здесь ни при чем. Если он, не дай бог, родился с какой-нибудь травмой или врожденной болезнью, то Брамс здесь не поможет. И даже Моцарт будет бессилен.

А если он родился в рубашке, суперрозовощеким младенцем, а потом мамаша сознается, что слушала исключительно Стаса Михайлова – то уверен, Стас Михайлов здесь ни при чем. Просто у ребенка крепкие, здоровые гены, и он выдержал всё, в том числе и русский шансон.

Это я к тому, что музыка, конечно, воспитывает человека. Но всё-таки человека, а не плод.

ПОРА ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ

Сегодня, когда музыка превратилась в разновидность спорта, когда здесь царит абсолютно олимпийская терминология: «Citius, Altius, Fortius!», что значит Выше! (для вокалистов), Быстрее! (для пианистов), и Сильнее! (для дирижеров), детям, которых родители готовят в профессиональные музыканты, надо начинать смолоду.

Нормальный возраст сейчас для начала музыкальных занятий в Китае – 2 года (!). Да, уже в два года ребенок, почти младенец, начинает изучать музыку. А к 6 годам уже бегло играет на рояле (или на скрипке) и демонстрирует «чудеса пиротехники».

К музыке, к настоящей музыке, это почти не имеет никакого отношения. Только в редких случаях.

Но китайцы давно поняли, что человек, занимающийся музыкой, таинственным образом развивается, его мозги очень рано начинают понимать гармонию мира и устройство мироздания. В случае если даже ребенок не станет профессиональным музыкантом, он всё равно получит мощный толчок для развития многих основных навыков, связанных с учебным процессом и общим развитием мозга, он многое поймет, порою даже интуитивно, не осознавая этого, он почувствует, что вся Вселенная построена на одних и тех же математических формулах.

Может, в этом секрет «китайского экономического чуда»? Это во многом относится и к корейцам, и к японцам. Восточные люди сейчас составляют 80 процентов от всех музыкантов в симфонических оркестрах мира, выигрывают многие исполнительские конкурсы, становятся мировыми звездами (Ланг Ланг).

Между музыкой и азиатской мировой экспансией есть какая-то таинственная связь.

Знаменитая теория, изложенная Германом Гессе в романе «Игра в бисер» о том, что в основе всего, что есть на свете, лежат универсальные формулы, и эти формулы наиболее ярко проявляются в музыке и в математике, и что человек, знающий и понимающий эти субстанции, эти формулы, владеет миром – эта теория сегодня находит научное подтверждение.

И азиаты это понимают.

* * *

В завершение хочу сказать: Господа, учите ваших детей музыке. Приучайте их к классике, пусть музыка окружает их с раннего детства до «тинейджерства». Увидите – от этого будет толк. Даже если они не станут профессиональными музыкантами – они станут лучше как люди, у них разовьется чувство гармонии мира, понимание цельности мироздания.

Достаточно два, а лучше три года занятий, чтобы поймать эту волну, настроить себя на правильный лад.

Если после этого срока вы поймете, что вашего ребенка это тяготит – бросайте, не надо себя мучить. Эти три года все равно останутся в его сознании, в его душе.

Может, через некоторое время его потянет обратно, и он захочет вернуться к музыке. Конечно, виртуозом-скрипачом или пианистом ребенок уже не станет. Для этого есть строго отмеренные академические сроки.

Но он может стать неожиданно хорошим тромбонистом… флейтистом… барабанщиком. А может, музыкальным режиссером? Или музыкальным журналистом?

Есть масса вариантов. Главное – пройти эти 3–4 года начальной грамотности.

И детство будет не потеряно.

И вашим детям будет интересно жить на свете.

И они будут счастливы – не только в детстве.

А всю жизнь.

Лови свой шанс, или Carpe diem!

Сегодня главный шанс, который есть у каждого человека – это сфотографироваться. Успеть сделать фото. Зафиксировать себя и то место, где тебе довелось побывать. И того, кто был рядом.

Конечно, такое возникло не вчера. Уже в середине девятнадцатого века появились первые фотоаппараты, огромные и несовершенные. Тем не менее фотографии того времени каким-то образом очень выразительны, и производят порой комическое, но чаще всего умилительное впечатление. И уже тогда люди старались остановить мгновение.

Но тогда, особенно в начале прошлого века, это была целая операция, надо было договориться, собраться, одеться и пойти в специальное заведение, где фотограф долго строил мизансцены и, наконец, делал одну или две красивые фотографии, которые позже десятилетиями висели в рамочках на стенах наших квартир или домов.

Как это не похоже на современного «фотографа», который приходит на вечеринку со своим айфоном, делает пару сотен фотографий и тут же выставляет их на Фейсбук, в Инстаграм, или тут же рассылает их всем знакомым по Вотсапу или Вайберу.

«Смотрите, завидуйте, я был сегодня… Видите, с кем я стою? Вот так-то!»

* * *

Вообще фотография (согласно Википедии) это «технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью фотоматериала или полупроводникового преобразователя».

Уверен, современный специалист-программист посмеется над этим определением. Какие там нафик полупроводники и фотоматериалы? Ни того, ни другого, я уверен, нет в наших айфонах и самсунгах. А ведь, поди, снимаем мы все как ошпаренные, едва только что-то попадается на глаза.

Но не собираюсь вдаваться в технологические вопросы или в историю фотографии.

Меня интересует сейчас: почему люди ищут возможности сфотографироваться с известным человеком, поймать свой шанс.

Зачем это?

Ну, понятное дело – чтобы показывать знакомым и говорить, вот видишь, с кем я знаком?

Правда, мало кто поверит, если даже ты на фотографии в обнимку с Софи Лорен или с Брэдом Питтом, что ты действительно с ними знаком, и что знаменитости имеют хотя бы малейшее представление о том, кто ты такой.

Но это сходит с рук.

Даже то, что ты пробрался в толпе, сумел подскочить к звезде и сделал селфи, или попросил кого-то нажать кнопку – уже большое достижение.

Один мой знакомый профессиональный фотограф правильно сформулировал:

«Если я сфотографируюсь с известным человеком, то человек сто, увидев это, скажут: «Смотри-ка, наш Байстрюков с Брэдом Питтом!»

Но 10 миллионов человек во всем мире скажут: что это за мудак с Брэдом Питтом?

Поэтому я никогда не фотографируюсь со знаменитостями. А если и получается такое, то никогда это не публикую в интернете. Зачем мне это нужно?»

* * *

Не знаю, прав ли этот фотограф.

Но я думаю, что свой шанс всё-таки надо ловить. Когда тебе предоставляется возможность постоять рядом с известным человеком, тем, кого ты почитаешь и перед кем преклоняешься, и пообщаться с ним – ну как это не заснять, не зафиксировать?

* * *

Вспоминаю свою жизнь. И свои упущенные шансы.

Ну вот, например, я довольно много общался с великим композитором Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Ну, много – это сильно сказано. Но раз десять – точно. Именно один на один, с глазу на глаз, у рояля. И еще много раз на разных встречах, конференция, съездах композиторов. Д.Д. никогда ничего не пропускал, все активно посещал, выступал, сидел в президиумах. И был всегда очень доступен, к нему мог подойти любой, поговорить, взять автограф, просто познакомиться. Охраны у него не было.

Но я, будучи с ним реально знакомым, никогда не осмелился попросить его со мной сфотографироваться. Как-то не принято было это тогда.

Так и нет у меня фотографии с Шостаковичем. Есть одна, но очень плохая, сделанная фотографом Хенкиным, который был тогда официальным фотографом Союза композиторов.

* * *

Или вот еще случай. Ко мне домой в Москве однажды пришла композитор из Мексики, которая, как выяснилось впоследствии, была автором песни «Бесаме Мучо». Я много раз об этом эпизоде писал, поэтому не буду повторяться.

Да, я догадался сделать запись на магнитофон, эта кассета очень плохого качества у меня до сих пор хранится. Но фото нет. А как бы я был горд сегодня, если бы у меня было такое фото!

Но увы, не суждено, и уже этого никогда не будет.

Впрочем, были случаи, когда я всё-таки успел ухватить свой шанс. У меня есть фотографии с моими кумирами – Леонардом Бернстайном, Эндрю Ллойдом Уэббером, Тимом Райсом, Пьером Булезом, Сергеем Юрским.

Буду ли я врать, что я с ними дружу?

Нет, не буду.

Хотя всё-таки я с ними общался, фото не было сделано так, что я подошел, подлез, можно сказать, где-то сбоку, а кто-то незаметно щелкнул.

Нет, мы разговаривали, я представился, потом попросил разрешения сделать фото, и они любезно согласились.

Хотя ни о каких отношениях речи нет.

И всё-таки это было прикосновение к великому человеку, и я не мог отказать себе в удовольствии запечатлеться.

С другой стороны, одна встреча с человеком – это много или мало?

Сколько времени надо, чтобы узнать человека – несколько лет? Несколько часов? Или хватит 10–15 минут?

Ответить однозначно нельзя.

Иногда вы только познакомились с человеком, и сразу, буквально с одного взгляда чувствуете к нему симпатию, даже влечение (все сексуальные коннотации здесь ни при чем). Очень может быть, что этот человек вскоре станет вам близким другом, войдет в ваш круг, будет постоянно с вами «на связи», даже если вы живете в разных городах или странах. Такое у меня бывало в жизни, наверное, бывало у всех.

Это тоже шанс, который надо ловить. Особенно если вам за 50. Найти близких друзей в позднем возрасте непросто, а старые друзья по разным причинам выбывают и ваш круг сужается. Поэтому ловите миг удачи, и старайтесь не потерять этого случайно встреченного человека. Держите наготове визитную карточку (у меня всегда с собой визитная карточка, это очень удобно, вместо того чтобы на ходу спрашивать: есть ручка? Есть бумажка? Какой у вас мейл? А какой spelling? – вместо всего этого достать визитную карточку… и это почти гарантия, что человек не потеряется).

Кстати, визитная карточка гораздо удобнее, чем любые электронные записи, запись в телефон или, скажем, аудио-или видеозаписи, которые сейчас используют некоторые продвинутые метросексуалы.

Визитка, отпечатанная на хорошей бумаге, живет гораздо дольше любой электроники. Даже официально срок хранения компакт-дисков или флешек – 20–25 лет. А бумага хранится вечно. Мы до сих пор можем увидеть древнеегипетские и вавилонские папирусы, а уж рукописи эпохи Возрождения или древнерусские свитки выглядят почти как новые…

И конечно, если вам понравился человек, надо сделать фотографию с ним. Чтобы узнать его при встрече. Чтобы просто его запомнить…

А если судьба дает возможность встретиться с человеком, с которым вы мечтали познакомиться, и вы знаете, что это единственный шанс, надо обязательно с ним сфотографироваться, больше шансов не будет?

Когда в юности я жил в Ташкенте, у меня была мечта – пообщаться с четырьмя людьми. Это Игорь Стравинский, Пабло Казальс, Пабло Пикассо и Леонард Бернстайн.

Мечта сбылась только на четверть: я встретился в 1989 году с Леонардом Бернстайном.

Как потом избежать насмешек друзей, которые будут говорить: вот, «сфоткался» с человеком, а видел его всего один раз. И еще хвастается – мол, смотрите, с кем я на фото.

Попробую объяснить эту ситуацию на примере поэта Андрея Вознесенского.

Нет, речь не о фото с Вознесенским, их у меня много, я с ним дружил, есть и надписанные книжки, и другие автографы, а теперь продолжаю дружить с его вдовой Зоей Богуславской.

Нет, я просто хочу сослаться на один эпизод из жизни Андрея Андреевича, а именно, на его встречу с великим немецким философом Мартином Хайдеггером.

Судьба подарила Андрею массу фантастических встреч по всему земному шару. Не буду их перечислять, это очень долго. Возьмите том его мемуаров, там вы найдете описание этих встреч с невероятными людьми. Напомню только одну из них – его встречу с главой Временного правительства Александром Федоровичем Керенским!

Но вот с Мартином Хайдеггером ему встретиться никак не удавалось.

И вдруг судьба посылает ему шанс. Конечно, он за этот шанс хватается и проводит с философом несколько часов.

Это была только одна встреча. Но как бережно, как восторженно и как почтительно пишет поэт об этой встрече (его новеллу «Зуб разума» нетрудно найти в интернете). Несмотря на то, что поэт не все понимал из того, что говорит Хайдеггер (и честно в этом признается), несмотря на то, что Хайдеггер и Вознесенский не стали после этой встречи друзьями и больше практически не общались, Вознесенский тщательно вобрал в себя эту беседу, а потом написал блестящее эссе.

И, конечно, не забыл сделать фотографию.

Это я к тому, что иногда разовая встреча, почти случайная, где-то на приеме, или в дороге, или в самолете, или даже просто на улице может внести в вашу жизнь совершенно новый поворот. И даже изменить вашу судьбу.

Поэтому не бойтесь таких встреч, смело идите им навстречу.

ЛОВИТЕ СВОЙ ШАНС!

* * *

А как относиться к тем, кто хочет с вами сфотографироваться? (Учитывая некоторый уровень вашей медийности).

Должны ли мы помочь человеку, который мечтал с вами познакомиться и даже приехал специально из Сызрани, чтобы побывать на вашем выступлении? Надо ли помочь этому человеку «поймать свой шанс»?

Вопрос не такой простой.

Не хочу преувеличивать уровень моей медийности, среди авторов «Русского Пионера» есть люди гораздо более медийные.

Однако и у меня есть группа поклонников, верных «фанатов», причем не только в Москве, но и в других городах России, и в других странах. Это, конечно, уже не молодежь, но и не старики, это нормальные, вполне интеллигентные люди 40+, и среди них немало очень приятных и милых людей.

Так вот, вопрос: должен ли я всегда быть готовым, чтобы они «поймали свой шанс», то есть пообщались со мной и сделали со мной фото?

Пожалуй, нет.

Но все зависит от конкретной ситуации.

Если, скажем, я иду по красной дорожке на каком-нибудь фестивале, толпа рукоплещет, подбегают люди и просят автограф или фото – могу ли я им отказать?

Или после выступления подходят люди и у одного из них я вижу уже десяток моих фотографий, или альбомов с моей музыкой, или моих книг – могу ли я отказать в еще одном автографе или фотографии?

Конечно нет.

А вот другая ситуация. Я рано встал, набросил на себя что попало и выскочил в ближайший магазин за свежим кефиром. И тут на меня нападает поклонник.

– Ой, Александр, вы мне так нравитесь! А вот я видел вас по телевизору… А вот ваша последняя песня… А можно с вами «сфоткаться»? И автограф, пожалуйста?

Пожалуй, я ему откажу. Нет, вежливо, конечно, хамить не буду, это вообще мне не свойственно. Но мягко скажу: «Давайте в другой раз. Сейчас не могу.»

И постараюсь незаметно раствориться в толпе.

Да, я понимаю, наверное, человеку будет неприятно.

Но я не отвечаю за шансы других людей.

Мои чувства тоже надо брать в расчет.

Одно дело – поклонники, пришедшие на встречу со мной на концерт, на премьеру в театр, и т. д.

Очевидно – это люди, которые ко мне хорошо относятся, они знают, кто я такой, что я делаю в этой жизни, и они, безусловно, заслуживают уважения.

Если же человек случайно встретил и узнал вас на улице, или в транспорте, или в супермаркете и пытается с вами как-то заговорить – лучше всего постарайтесь исчезнуть. Было много плохо закончившихся историй, не будем о них вспоминать.

И, наконец, последнее.

Письма.

Надо ли на них отвечать?

Письма, как известно, бывают двух видов: бумажные и электронные.

Бумажные письма практически отмирают, они сегодня нечто рудиментарное, оставшееся от прошлой эпохи. Если вы получаете некое письмо в почтовый ящик, то, скорее всего, это извещение о штрафе, или о налогах, или какой-нибудь счет. Лишь один процент среди них может случайно оказаться действительно письмом или открыткой (у меня есть знакомая, которая на все советские праздники до сих пор шлет мне с женой открытки: Новый год, День советской армии, 8 марта, 1 мая. На 7 ноября не шлет. Впрочем, на 4-е тоже).

Но она такая – единственная.

А вот электронные послания всё прибывают. По всем каналам. И СМС, и всякие мессенджеры, и, конечно, электронная почта.

Отсеку письма, которые действительно адресованы мне, от тех людей, с кем я переписываюсь, отсеку и бесконечные рекламные послания, и бесконечные «остроумные видео», которыми считают своим долгом делиться разные малознакомые, и, как правило, малообразованные люди.

Оставим их в покое.

Но есть еще группа писем.

Это те, кто просит помощи.

Этих тоже можно разделить на несколько групп.