Читать онлайн Достоевский in love бесплатно

Но такие «Записки», как ваши, могли бы, кажется мне, послужить материалом для будущего художественного произведения, для будущей картины – беспорядочной, но уже прошедшей эпохи. О, когда минет злоба дня и настанет будущее, тогда будущий художник отыщет прекрасные формы даже для изображения минувшего беспорядка и хаоса… Уцелеют по крайней мере хотя некоторые верные черты, чтоб угадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего смутного времени.

«Подросток»

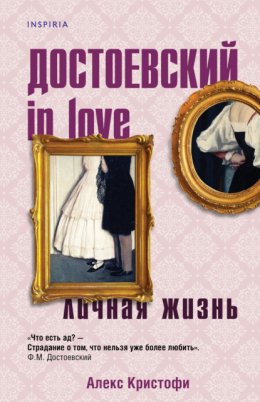

Alex Christofi

Dostoevsky in love

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Copyright © Alex Christofi, 2021

© И. Обаленская, перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2022

* * *

Ключевые даты

Даты в данной книге даны по «старому стилю» юлианского календаря, который на 12 дней отставал от «нового стиля» календаря григорианского, используемого в Западной Европе в те времена. Для писем, присланных из Европы, я в скобках указал даты по новому стилю.

30 октября 1821 – рождение Федора Михайловича Достоевского, Москва[1]

27 февраля 1837 – смерть матери, Марии Федоровны Достоевской (в девичестве Нечаевой)

16 января 1838 – поступление в Главное инженерное училище

6 июня 1839 – смерть отца, Михаила Андреевича Достоевского

Октябрь 1844 – Федор Достоевский завершает учебу в Главном инженерном училище

1 февраля 1846 – «Бедные люди» печатаются в «Петербургском сборнике» Николая Алексеевича Некрасова

1 февраля 1846 – издание «Двойника» в «Отечественных записках»

23 апреля 1849 – арест за участие в тайном обществе

22 декабря 1849 – инсценировка казни

15 февраля 1854 – освобождение из тюрьмы в Омске

6 февраля 1857 – женитьба на Марии Дмитриевне Исаевой в Кузнецке, Сибирь

Декабрь 1859 – переезд в Санкт-Петербург

Январь 1860 – выход в свет первого выпуска журнала «Время», изданного совместно с братом Михаилом Михайловичем

1860–1862 – «Записки из Мертвого дома» публикуются в «Русском мире» и «Времени»

1861 – «Униженные и оскорбленные» публикуются во «Времени»

24 мая 1863 – издание «Времени» приостановлено цензурой

Август-октябрь 1863 – путешествие по Европе с Аполлинарией (Полиной) Прокофьевной Сусловой

24 января 1864 – разрешение издавать свой журнал под названием «Эпоха»

1864 – «Записки из подполья» печатаются в «Эпохе»

15 апреля 1864 – Мария Дмитриевна Достоевская умирает в Москве

10 июля 1864 – Михаил Михайлович Достоевский умирает в Павловске

Весна 1865 – «Эпоха» закрывается

1866 – «Преступление и наказание» в течение года по частям публикуется в «Русском вестнике»

4 октября 1866 – Анна Григорьевна Сниткина начинает работу стенографисткой Достоевского

15 февраля 1867 – женитьба на Анне Григорьевне Сниткиной

14 апреля 1867 – побег от кредиторов в Европу

1868 – «Идиот» по частям публикуется в «Русском вестнике»

8 июля 1871 – возвращение в Санкт-Петербург

1871–1872 – «Бесы» по частям публикуются в «Русском вестнике»

1873 – первые статьи из «Дневника писателя» выходят в журнале «Гражданин», который редактирует Достоевский

1875 – «Подросток» по частям публикуется в «Отечественных записках»

1876 – начинает выходить отдельным изданием ежемесячный моножурнал «Дневник писателя»

1879–1880 – «Братья Карамазовы» по частям публикуются в «Русском вестнике»

8 июня 1880 – Достоевский произносит речь на открытии памятника Пушкину в Москве

28 января 1881 – кончина от эмфиземы легких

1 февраля 1881 – похороны в Санкт-Петербурге

Предисловие[2]

К чему писать книгу о Достоевском? На большинстве портретов он похож на рассерженного святого Николая (и так совпало, что он действительно однажды провел рождественскую ночь, мчась в санях по заснеженной России). Он был настолько противоречивой фигурой, что и левые либералы, и правые реакционеры всегда считали, что он работал на врага. В отличие от многих современных читателей, он оставался глубоко верующим православным, хотя и был известен красноречивыми описаниями религиозных сомнений. Я знаю, что многие находят пять его самых известных романов пугающе длинными; других, отдающих ему дань как философу, отталкивает напористый стиль со всеми его повторами и отступлениями от темы. Он сам признавал, когда дописывал первый роман «великого пятикнижия»: «Я чувствую уже 20 лет, мучительно, и яснее всех вижу мой литературный порок: многословность – и никак не могу избавиться»[3]. В конечном счете Достоевский мог вызывать раздражение – и все же, думается, многие его идеи сегодня кажутся обескураживающе актуальными: свобода выбора и достоинство ценнее нам, чем разумный эгоизм финансистов, что больше людей погибают от дурных теорий, чем от искренних чувств, что общество в отсутствие великой идеи уязвимо перед политическим экстремизмом. Он прикладывал огромные усилия, чтобы понять рассерженных молодых людей, угрожавших разрушить современную ему Россию и Европу – возможно, потому, что помнил, каково это – быть одним из них. Более того: Достоевский был писателем высокой нравственности, он отказывался закрывать глаза на страдания рабов (которыми фактически были крепостные), «униженных и оскорбленных», проституток, больных, тех, кто не мог говорить за себя. Он страстно стремился поднять падших, дать им слово. И хотя я буду писать о Достоевском – возлюбленном и муже, я также буду писать и о более широкой, всеохватывающей любви, которая, как он верил, одна могла положить конец страданиям в этом мире.

За пределами сочинений среди всех романистов в истории его жизнь была едва ли не самой насыщенной. Он был игроманом, эпилептиком, вечно на грани финансового и физического краха. В молодости его судили как революционера-социалиста и он едва избежал смертной казни; на закате жизни приглашали на ужин к царской семье и превозносили как национального пророка. Он побывал военным инженером, солдатом и поэтом. У него была крайне бурная личная жизнь. Не будет преувеличением отметить, что он был фут-фетишистом (хотя в России традиция символического целования ног имеет древние корни). Второй жене он предложил брак так робко, что невыносимо хочется его обнять. К сожалению, многие из самых близких ему людей, от членов семьи до возлюбленных и друзей, скончались слишком рано.

Автобиография Достоевского могла бы стать увлекательным чтением, и он планировал приняться за нее. В канун Рождества 1877 – двадцать восьмую годовщину своего путешествия в Сибирь – Достоевский написал «план на остаток жизни», разделив отмеренные ему годы на четыре проекта, из которых третьим была автобиография. Он предполагал, что это займет не меньше десяти лет, «а мне уже пятьдесят шесть»[4]. К сожалению, его пессимизм был обоснован, и он скончался, не успев даже приступить к проекту. И все же призрак мемуаров присутствует во всех его трудах, и уже первый его биограф отмечает биографическую ценность «в кое-каких субъективных чертах, рассеянных по различным его романам»[5].

Без всякого сомнения, самые сильные его страницы основаны на жизненном опыте – и полумистическое переживание эпилептического припадка в «Идиоте», и каторжный труд в «Записках из Мертвого дома». Вот почему автор без стеснения допускает академическую ошибку, объединяя автобиографические фантазии Достоевского с его же фантастической жизнью в надежде создать эффект реконструированных мемуаров. (Дело в том, что это не рассказ и не записки.)[6] В самом деле – я не академик, и если вы ищете биографию Достоевского никогда не пересекающей черту достоверности, то изрядное их количество уже опубликовано, не в последнюю очередь прекрасная интеллектуальная биография Джозефа Франка в пяти томах, вышедших в свет между 1976 и 2002 гг. На другом конце этого спектра художественные произведения таких романистов, как Леонид Цыпкин и Дж. М. Кутзее, ярко представляющие внутреннюю жизнь писателя. Моя цель – попытаться понять, возможно ли существование чего-то среднего, истории одновременно художественной и правдивой, описывающей Достоевского его же собственными словами. В конце концов, целью Достоевского было понять, как мыслят люди, до исступления доводящие способы самооправдания и самообмана, и достоверно передать это мышление, чтобы другие могли лучше понять себя.

И все же, позволяя себе художественные отступления, я следовал определенным правилам. Прямые цитаты Достоевского или его современников я отметил кавычками и ссылками в примечаниях. Сам текст основан на современных Федору Михайловичу записях и работах уважаемых исследователей, в частности, Анны Достоевской, Джозефа Франка, Леонида Гроссмана, Кеннета Ланца и Питера Секирина. Курсив же – слова от первого лица, предназначенные передавать его мысли – это фрагменты писем Достоевского, его записных книжек, журнальных статей или художественных произведений. То он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности[7]. Когда писатели строят новые миры, зачастую кирпичами им служат воспоминания, вырванные из контекста, своего рода сознательная амнезия источника. Тщательно разобрав все, что известно о жизни Достоевского, можно вернуть эти воспоминания на место и прочувствовать впечатления, рассеянные по его книгам, а также понять образ его мыслей. (Тут целый новый путь открыть можно. По одним психологическим только данным можно показать, как на истинный след попадать должно. «У нас есть, дескать, факты!» Да ведь факты не всё; по крайней мере, половина дела в том, как с фактами обращаться умеешь!)[8] Приписывая таким образом эту внутреннюю жизнь определенным событиям, я перефразировал, объединял и сокращал написанное Достоевским, помещая его в нужный контекст, и оставлял ссылку на источник для любопытствующих. Ведь наше «я» – лишь история, которую мы рассказываем самим себе, чтобы разобраться в мотивах собственных поступков, а именно их в конечном итоге я хочу приоткрыть.

Ну вот и всё предисловие. Я совершенно согласен, что оно лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется.

А теперь к делу[9].

Пролог

Жизнь в подарок

1849

Сегодня 22 декабря, после восьми месяцев одиночного заключения, нас шестерых отвезли на Семеновский плац[10].

Товарищ Федора, Сергей Дуров, стоял подле. В землю были вкопаны три столба.

– Нас же не могут казнить, – прошептал Федор[11]. Дуров кивнул на стоявшую поодаль телегу, где, судя по очертаниям, были сложены укрытые мешковиной гробы.

Федор обернулся к другому товарищу, Николаю Спешневу.

– Мы будем вместе со Христом, – прошептал он по-французски[12]. Но Спешнев лишь усмехнулся и указал на землю.

– Горстью праха, – ответил он.

Всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи)[13].

Троих первых – Петрашевского, Момбелли и Григорьева – подвели к столбам, привязали, а на глаза надвинули им белые колпаки[14]. Затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек солдат. Я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты[15]. Мне всё хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так: я теперь есть и живу, а через три минуты буду уже нечто[16]. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Я ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от них.

Я ждал казни по крайней мере еще чрез неделю; я как-то рассчитывал на обыкновенную формалистику, но бумага моя вышла довольно быстро.

В пять часов утра я спал. Было еще холодно и темно. Вошел тюремный пристав и осторожно тронул меня за плечо; я приподнялся:

– Что такое? – спросил я.

– В десятом часу смертная казнь.

Я со сна не поверил, начал было спорить, что бумага выйдет чрез неделю, но когда совсем очнулся, перестал спорить и замолчал, и уже ничего не хотел говорить. Пристав смотрел на меня, и я потом сказал: «Все-таки тяжело так вдруг…»

Тут часа три-четыре проходят на известные вещи: на священника, на завтрак, к которому вино, кофей и говядину дают. С тобой всё время неотлучно был священник, и все говорил[17]. Наконец, везут по городу и уходят дома, – о, это ничего, до поворота во вторую улицу еще так далеко. Но вот уже и поворот в другую улицу – о! это ничего, ничего, еще целая улица. И сколько бы ни уходило домов, он всё будет думать: «Еще осталось много домов». И так до самого конца, до самой площади[18]. В самые страшные минуты человеческие, человек обо всем забудет, а какую-нибудь зеленую кровлю, мелькнувшую ему по дороге, или галку на кресте – вот это он запомнит[19].

А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно! Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. А тут всю эту последнюю надежду отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!

Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, когда мы достигли плаца, и дал мне приложиться к кресту. Ноги слабели и деревенели, и тошнота была, – чувствовали вы это когда-нибудь в испуге или в очень страшные минуты, когда и весь рассудок остается, но никакой уже власти не имеет? Священник крест к самым губам подставил, и крест я с жадностию поцеловал, точно спешил не забыть захватить что-то про запас…[20] В последнюю минуту я вспомнил брата; я тут только узнал, как люблю его!

Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь.

Все решено! Я приговорен к 4-х-летним работам и потом в рядовые. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда – вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да правда! та голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь!

Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, – так кровью обливается сердце мое. Жизнь – дар, жизнь – счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Si jeunesse savait![21] Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму[22].

Но, впрочем, я начал мой рассказ, неизвестно почему, из средины. Коли уж всё записывать, то надо начинать сначала[23].

Глава 1

Белые ночи

1821–1845

О детстве я могу припомнить одну-две вещи, но как будто во сне[24].

Федор родился в Мариинской больнице для бедных Московского воспитательного дома одной из первых бесплатных клиник в Москве, где его отец служил штабс-лекарем. Михаил Андреевич Достоевский происходил из духовенства, но в 1809 г. покинул Шаргородскую духовную семинарию, дабы изучать медицину. Все силы свои он направил на то, чтобы добиться чего-то для себя и семьи. Закончив службу военным врачом, в 1819 он вступил в брак с Марией Федоровной Нечаевой, дочерью купца. Годом позже родился их первый сын Михаил, а 30 октября 1821 и второй – Федор Михайлович Достоевский.

Вместе с семью детьми[25] супруги теснились в крошечной квартире на территории больницы: Михаил и Федор в маленьком закутке, сестра Варвара в гостиной на диване, а люльки малышей в качестве традиционного метода предохранения помещались в родительскую спальню.

Юный Федор рос резвым, любознательным ребенком. Он постоянно вступал в разговоры с незнакомцами и рвался исследовать окружающий мир, но неизменно был возвращаем заботливой матерью. Помню еще около дома огромные деревья, липы кажется, потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, палисадник с цветами, дорожку, а вас, мама, помню ясно, когда меня в тамошней церкви раз причащали и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу; это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно…[26]

Михаил Андреевич по мере сил откладывал деньги, после работы принимая частных пациентов. Когда Федору исполнилось семь, отец был пожалован орденом Св. Анны за «исключительную службу», что официально ввело Достоевских в число потомственных дворян, хоть и низшего круга. Они наняли прислугу – кучера, лакея, кухарку, горничную и няню Алену Фроловну; та была для женщины довольно высокого роста и притом очень толста, так что живот ее почти висел до колен. Однажды с ней приключился кашель, и она утверждала, что страдает от чахотки; сама мысль о том, что няня способна зачахнуть, казалась Федору невероятно смешной.

По воскресеньям Мария Федоровна играла детям на гитаре, но остальные дни сливались в сплошную череду. Их жизнь в Москве была расписана по часам. Подъем в шесть, уроки в восемь, обед в час, два часа «тишины невозмутимой», пока отец спит, а кто-то из малышей отгоняет от него мух липовой ветвью. Ужин, молитва, сон. Старшие мальчики порой играли с детьми пациентов или прислуги на территории больницы, а Федор заводил беседы со взрослыми, хоть и знал, что ему это запрещено[27].

Если их и выпускали в больничный сад, то только на короткую прогулку ранним летним вечером, да и то когда позволяла погода. Но чаще они из окна смотрели на бедных, больных людей, бродящих по двору в суконных верблюжьего цвета халатах, или упрашивали няню почитать им. В темной комнате она шептала им, чтобы не помешать родителям, сказки из «Тысячи и одной ночи» или про Синюю Бороду. Федор внимательно слушал. Я начал читать с жадностью, и скоро чтение увлекло меня совершенно. Все новые потребности мои, все недавние стремления, все еще неясные порывы моего отроческого возраста вдруг уклонились в другой исход. Скоро сердце и голова моя были так очарованы, скоро фантазия моя развилась так широко, что я как будто забыл весь мир, который доселе окружал меня[28]. Он читал все, что попадалось в руки: сперва сборник историй из Ветхого и Нового Заветов, позднее Чарльза Диккенса и Николая Гоголя. Более всех Федор любил произведения Пушкина, в то время бывшие фактом новейшей литературы, перечитывал его стихи вновь и вновь, обсуждал их с Михаилом и заучивал наизусть.

Поскольку теперь доктор Достоевский стал дворянином, ему разрешено было владеть землей, и семья влезла в долги для покупки сельца Дарового с деревенькой Черемошней в дне езды от Москвы. Поместье насчитывало около сотни душ, а земля не отличалась плодородием, так что за год крепостные снимали урожай едва достаточный, чтобы прокормить скотину[29]. Но для мальчика, чей мир состоял из городских построек с больными бедняками, Даровое было раем. Каждую весну с девяти лет Федора мать, братья и сестры усаживались в экипаж, а сам он садился на козлы, и они покидали отца и отправлялись в тихий и безмятежный мир деревни, где дети дни напролет могли играть на свежем воздухе под присмотром крестьян. Одной из таких игр были «лошадки», когда юные господа набирали упряжки из крестьянских детишек и устраивали с ними на дороге «лошадиные» скачки. В каждой упряжке-тройке был мальчик-коренной и девочки-пристяжные, и заботою кучера было получше и посытнее накормить их. А потому всякий день во время обеда подбирался большой запас порций различных блюд, и дети отправлялись в «конюшни» «выкармливать» приносимое. По вечерам маленькие Достоевские помогали лущить горох под треск влажного дерева в очаге, а перед сном Федор писал записки с вежливой просьбой обождать несколько дней с похоронами, случись ему умереть во сне, – на случай, если очнется[30]. Все, все возвращается так ясно. Думая о прошлом, я мог бы заплакать.

Дом стоял на холме. У подножия холма, подле липовой рощи, переходившей в березовую, Мария Федоровна обустроила большой пруд. С самого первого лета Федор проводил в роще так много времени, что ее стали называть Фединой. Свежо! холодно! В избах на берегу засветятся огоньки, стадо пригонят. Небо такое холодное, синее и по краям разведено всё красными, огненными полосами[31]. Больше всего на свете он любил эту рощу, полную грибов и диких ягод, букашек, ежей, белок и сырого запаха перетлевших листьев. Тишина стояла такая плотная, что каждый малейший звук раскатывался громом – хлопанье крыльев вспугнутой птицы, шелест камыша на ветру, плеск рыбы в пруду. Иногда над поверхностью воды собирался туман, искажая формы, превращая деревья в бесформенных гигантов. Смысл рая – в его потере, и эта память – об устойчивости и безмятежности, об исследовании мира, играх и любящей матери – была слаще всего своей краткостью.

Одним сухим и ясным, ветреным днем в конце того первого лета покой Федора разбил крик: «Волк!»

Испуганный мальчик бросился сквозь заросли к единственному взрослому в округе, крепостному по имени Марк Ефремов, который пахал в тридцати шагах от него. Федор уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав и, задыхаясь, прокричал: «Волк бежит!» Крестьянин вскинул голову, невольно огляделся кругом на поле и лесок и мягко улыбнулся Федору.

– Померещилось, – ободряюще сказал он[32].

Смертельно бледный Федор трясся от испуга, и крестьянин потрепал его по щеке. Хоть он и был крупным мужиком лет пятидесяти, с проседью в бороде, в улыбке светилась какая-то материнская нежность. Федор начал осознавать, что ему, наверное, и вправду послышалось, хотя и не мог сразу отойти от впечатления, оставленного криком. Крестьянин перекрестил Федора, а затем перекрестился сам, и пока Федор шел к дому, все стоял со своей кобыленкой и смотрел ему вслед, каждый раз кивая головой, когда тот оглядывался, пока барчук не скрылся из виду. Если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок[33].

Тогда Федор в последний раз видел поместье невредимым. На третий день пасхальной недели 1832 года, когда все сидели по-праздничному за столом, к ним явился один из крестьян сельца Дарового.

– Зачем ты пришел, Григорий? – воскликнул доктор Достоевский. – Что случилось?

– Вотчина сгорела-с![34]

Готовясь к празднику, крепостной по имени Архип Савельев вздумал палить кабана на Страстную пятницу. День выдался ветреный, и пламя перекинулось на его избу, на сено, а оттуда – и на хозяйский дом.

Когда отправились оценить убытки, снег падал крупными влажными хлопьями, таял при соприкосновении с землей. Избы стояли почерневшими остовами, а половина села выгорела так сильно, что остались торчать только трубы. А при выезде выстроились на дороге бабы, много баб, целый ряд, всё худые, испитые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста, кажется ей лет сорок, а может, и всего только двадцать, лицо длинное, худое, а на руках у нее плачет ребеночек, и груди-то, должно быть, у ней такие иссохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя и ручки протягивает, голенькие, с кулачонками, от холоду совсем какие-то сизые[35].

И доктор, и его жена восприняли происшествие как наказание Господне. Мария Федоровна раздала крестьянам по 50 рублей[36], еще глубже загоняя семью в долги. Отстроились с трудом. Амбар и скотный двор сгорели дотла, так что не было даже зерна на посев. В последовавшие голодные годы крестьянам приходилось снимать с крыш солому на прокорм голодающей скотине. Доктор Достоевский стал угрюмым, раздражительным. Громко сокрушался по поводу озорного характера Федора, стращая его красной шапкой сибирского каторжника, которую ему придется-де примерить, если он не возьмет себя в руки. Особенно строг был отец со старшими мальчиками, которые теперь посещали пансион, готовясь к карьере военных инженеров. С каждым днем он становился всё мрачнее, недовольнее, сердитее; характер его совсем испортился[37]. По выходным, когда братья возвращались из школы, Михаил Андреевич ставил их перед столом спрягать латинские глаголы, и если слышал хоть малейшую ошибку, вспыхивал от гнева. Я не мог вынести того, что один из тех, кого я так хотел любить, – ласкает и любит меня и что к другому я не смел и боялся идти[38]. Мальчикам не позволялось никуда ходить без сопровождения, не позволялось приводить домой друзей, они не получали карманных денег.

Горечь и ревность доктора пропитали дом. Я, бывало, приду из пансиона – всё такие грустные лица; матушка потихоньку плачет, батюшка сердится[39]. Отец горько жаловался жене, что Даровым управляли плохо, что его заслуг не признавали, что он без толку тратил огромные деньги на образование мальчиков, а крестьяне заслуживали порки. Когда он узнал, что брат Марии Федоровны завел интрижку с одной из их горничных, он отвесил ему пощечину и запретил появляться в их доме. Как можно было мучить бедную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало: щеки ее ввалились, глаза впали, в лице был такой чахоточный цвет[40].

Мария Федоровна худела и чахла. Кашель доставлял ей боль, но не кашлять она не могла. Вскоре стало ясно, что у нее туберкулез – болезнь, медленно прогрессировавшая, но неизлечимая[41]. К концу 1836-го мать так ослабела, что не могла расчесывать свои густые и длинные волосы и решила остричь их почти под гребенку. Кожа Марии Федоровны потускнела. Ей не хватало дыхания. На каждой щеке горело зловещее, кровавое пятно; губы ее дрожали и запеклись от внутреннего жара[42]. Федор и другие дети старались составлять матери компанию, по памяти читая ее любимые стихи, чтобы поднять больной настроение.

Мария Федоровна не могла уже покидать своей комнаты, и надежды на выздоровление не оставалось. Врач, посещавший ее каждый день, перестал приходить. Больная попросила принести ей икону и благословила плачущую семью. Я воротился к матушке, лег подле нее, обнял ее и ничего не сказал… Матушка тоже обняла меня и ничего не расспрашивала… Я смотрю на нее, а она уж как будто меня и не видит, только в руках мою руку крепко держит. Я тихонько вынул руку[43]. Она умерла в семь утра 27 февраля 1837 года, в возрасте 37 лет. Я закрывал глаза и видел ее лицо с дрожащими губами, когда она крестилась на церковь, крестила потом меня[44].

Доктор Достоевский, потеряв жену, сильно страдал. Он заперся в комнате, вслух разговаривал с покойницей, бился головой о стену, стонал. Только алкоголь на время приглушал его отчаянье. Не будучи склонным к литературным изыскам, он поручил Михаилу и Федору найти для памятника подходящую эпитафию. Они выбрали моностих Николая Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра!»[45] В разгар их горя до Москвы дошла весть о том, что Александр Пушкин, величайший поэт России, убит на дуэли. Так после похорон матери в траур погрузилась вся страна.

Не узнаешь ты, мама, никогда, как я тебя тогда любил! Мамочка, где ты теперь, слышишь ли ты меня? Мама, мама, а помнишь голубочка в деревне?[46]

Не осталось ничего, что привязывало бы Федора и его старшего брата к Москве. Двоих младшеньких отослали к дяде и тете, а старшие мальчики должны были поступить в военную академию и выучиться на инженеров в надежде, что в один прекрасный день смогут внести вклад в скромные доходы семьи. Прошло чуть более месяца со дня смерти матери, и пятнадцатилетний Федор собрал свои вещи, чтобы отправиться в семисотверстовое[47] путешествие до Санкт-Петербурга. Я в последний раз оглянулся кругом себя, а между тем горько сердцу было от тоскливого предчувствия всего неизвестного будущего, может быть, сурового, враждебного, которое ждет меня на новой дороге[48].

Погода в том мае стояла жаркая. Втроем с отцом ехали на долгих, почти шагом, проводя по два-три часа на каждой почтовой станции. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всём «прекрасном и высоком», – тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. Мы сговорились с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух[49].

Однажды вечером остановились передохнуть на почтовой станции под Тверью. В окно постоялого двора Федор смотрел на станционный дом, когда подъехала тройка и с нее спрыгнул фельдъегерь, высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он бросился на станцию, чтобы опрокинуть рюмку водки; между тем к почтовой станции подкатила новая переменная тройка, и ямщик, парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбежал со ступенек и сел в тележку. Ямщик не успел и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, без единого слова, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. Правительство било своих слуг, а слуги били лошадей. Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку. Если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание[50].

Вскоре они прибыли в Петербург. Сердцем столицы была Дворцовая площадь, резиденция Николая I, откуда концентрическими кругами расходились власть и влияние. Там, в сердце города, стояли три столпа Российской Императорской власти: Адмиралтейство, Зимний дворец и еще строящийся огромный кафедральный собор. В центре площади возвышался столп со статуей Александра I, 600-тонный монолит, возведенный в честь победы над Наполеоном. Неподалеку находилась бронзовая конная статуя Петра Великого, давшего городу свое имя, после выхода в свет знаменитой поэмы Пушкина прозванная в народе «Медным всадником». Чтобы отринуть всякие сомнения в том, что статуя эта изображала всю мощь Российской империи, ее установили на пьедестале, известном как Гром-камень: крупнейшем куске гранита, когда-либо сдвинутом с места людьми. Камень-монолит весил более тысячи тонн, и чтобы протащить его шесть верст, понадобилось 400 человек и девять месяцев.

Если Дворцовая площадь была сердцем города, то питавшей его артерией был Невский проспект, ведущий от нее на юг к Александро-Невской лавре. По вечерам тут прогуливались члены избранного общества – офицеры, литераторы, купцы и бессчетное число государственных служащих. У начала проспекта самые популярные в Европе заведения – parfumerie, Buchhändlerin и Barbieri – завлекали к себе вывесками на русском. По утрам проспект наполнялся запахом только что выпеченного хлеба и просящими милостыню старухами в лохмотьях, но до полудня оставался тихим, пока не появлялись гувернантки и учителя со своими подопечными. С двух часов проспект взрывался цветом: чиновники заканчивали работу, и по нему принимались фланировать держащиеся под руку парочки – женщины в самых лучших своих нарядах, а мужчины с умопомрачительными бакенбардами. Некоторые останавливались выпить чаю или прочитать газету. Чем дальше от дворца, тем тоньше был налет цивилизации, пока дома не сменялись избами и лавками, складами и сараями. Среди ночи прохожие могли увидеть необычное зрелище – проституток в шелковых платьях и драгоценностях, с перьями на шляпках, которых жандармы заставляли подметать тротуары.

Великий критик Виссарион Белинский однажды отметил, что двор был городом в городе, государством в государстве. К тому времени, когда в Петербург прибыл Федор, по городу шла рябь иного влияния – вокруг людей вроде Белинского формировались литературные кружки, в заседаниях своих обсуждавшие идеи, которые никогда не могли бы быть озвучены в печати. Известно, что весь Петербург есть не что иное, как собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул. Это, некоторым образом, произведенье нашего национального характера, который еще немного дичится общественной жизни и смотрит домой[51]. Но оставались еще годы до блистательного появления Федора в кружке Белинского – и столь же быстрого падения его с Олимпа.

Отстроенный по регламенту, Санкт-Петербург был европеизированным и странно искусственным городом, совсем не похожим на славянскую Москву, так хорошо знакомую Федору. Это самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре[52]. Город был настолько юн, что местами еще строился – когда Федор прибыл, первая в России железная дорога, ведущая от Семеновской площади к Царскому Селу за городской чертой, еще не была закончена. Для изучения зданий это было удивительное время – город менялся, в нем и вокруг него возводилась самая амбициозная в мире архитектура. Зимний дворец, недавно восстановленный после пожара, мог похвастаться 1057 комнатами, 117 лестницами, 1945 окнами и 1786 дверями. Не знаю, прав ли я, но я всегда воображал себе Петербург (если позволят сравнение) младшим, балованым сынком почтенного папеньки, человека старинного времени. Сынок немедленно схватывает верхи, пускается в жизнь, заводит европейский костюм, заводит усы, эспаньолку[53], и папенька… в ужасе видя одну эспаньолку, видя, что сынок без счету загребает в родительском широком кармане, заметя наконец, что сынок немного раскольник и себе на уме, – ворчит, сердится, обвиняет и просвещенье и Запад… Но сынку нужно жить, и он так заспешил, что над молодой прытью его невольно задумаешься[54].

Михаилу было отказано в поступлении в знаменитое Инженерное училище в Михайловском замке по причине болезни туберкулезом, и он отправился в менее требовательную академию в Ревеле[55]. Федора, охрипшего от грудной инфекции, которую он подхватил еще до отправления из Москвы, объявили здоровым и приняли в Петербурге. Вопреки надеждам отца ему не назначили стипендию на покрытие расходов – для этого нужно было предложить немалую взятку.

Хотя особое внимание уделялось академическим успехам, училище не многим отличалась от военной школы. Кроме посещения лекций, студенты занимались фехтованием, танцами, пением и, конечно же, бесконечной муштрой. Ради отца Федор посвятил себя учебе, но в свободное время глотал Гофмана, Скотта, де Квинси, Шиллера, Гюго, Бальзака и Пушкина (всегда Пушкина). Когда был опубликован новый роман Жорж Санд, он читал его всю ночь напролет в лихорадочном возбуждении.

Поэт в обличье инженера, Федор тем не менее прекрасно понимал, сколь много значит внешний вид для его однокашников, как внимательно его будут рассматривать. Его и так едва считали дворянином. Одного боюсь: сплетен боюсь. Враги-то мои, злые-то языки эти все что заговорят, когда без шинели пойдешь? Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь. Сапоги в таком случае нужны мне для поддержки чести и доброго имени; в дырявых же сапогах и то и другое пропало[56]. Его мучила паранойя амбициозного члена низов среднего класса, жаждущего выйти в свет, но уверенного, что его обличит незнание каких-то тайных правил. Он взялся покупать чай, чтобы добавить его к утреннему и вечернему рациону, и часто писал отцу с просьбами о деньгах.

Когда доктор Достоевский узнал, что Федор был оставлен на второй год (за грубость с учителем алгебры), у него случился инфаркт. Несколько месяцев спустя одно из писем с просьбой выслать денег получило сдержанный ответ о состоянии дел в Даровом: «С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы. Жара, ветры ужасные все погубили. Озимые поля черны, будто и не были сеяны; много нив перепахано и засеяно овсом, но это, по-видимому, не поможет, ибо от сильной засухи, хотя уже конец мая, но всходов еще не видно. Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом! После этого станешь ли ты роптать на отца за то, что тебе посылает мало»[57]. В конверт были вложены деньги, о которых он просил. Это было последнее письмо от отца, скончавшегося неделей позже.

Его нашли поутру крестьяне во рву[58]. Неприятные слухи о семейных делах ходили в Даровом. Перед смертью страсть отца к выпивке обострилась. Его одолевали приступы гнева, он жестоко сек крестьян плетьми. Крепостную девочку Акулину взяли в господский дом в десять-одиннадцать лет, и хоть ей было всего четырнадцать, она помогала доктору в медицинских делах. Он также взял в любовницы шестнадцатилетнюю горничную Катю, и та родила ребенка, умершего во младенчестве[59]. Казалось зловещим, но отнюдь не невероятным, что его убили собственные крестьяне. Влили в горло бутылку водки и заткнули кляпом рот. С первого взгляда доказательства показались серьезными[60]. Истинными они были или нет, выяснить так и не удалось. Но если он не был убит людьми – это все равно была насильственная смерть. Его убило напряжение на пределе сил, выпивка, которой он снимал напряжение, работа, которой он пытался отодвинуть крах семьи, труд на благо будущего – его сына – того будущего, над которым сам Федор больше не хотел трудиться. Федор никогда открыто не признавал свою вину в смерти отца, но, строя новую жизнь в Петербурге, вдали от обугленных остовов отцовских мечтаний, он дал форму первому из своих великих архетипов: беспутный пьяница, отмеченный смертью.

Признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то всё боялся его[61]. Осиротевший, отделенный от любимого брата Михаила 350 верстами, Федор проводил большую часть свободного времени в тоске, лежа на кровати или в одиночестве бродя по широким улицам, разглядывая город и будто призывая его поведать свои тайны. Город не поддавался – кроме одного особенно холодного январского вечера вскоре после смерти отца. В тот вечер, подойдя к Неве, Федор бросил взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль и вдруг понял все с кристальной ясностью. Последние лучи заката отгорели на горизонте, и небо над городом окрасилось пурпуром. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей… словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование…[62]

Выпустившись из Академии и получив разрешение жить самостоятельно, Федор был зачислен полевым инженером в Петербургскую инженерную команду. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить и все более и более забивался в свой угол. Каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтоб не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородства[63]. И только что кончив служебные часы, бежал к себе на чердак, надевал свой дырявый халат, развертывал Шиллера и мечтал, и упивался, и страдал такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и любил[64].

Федор снимал комнаты разной степени приличия. Хоть он и зарабатывал теперь, деньги его будто избегали. Он не мог позволить себе настоящий кофе и употреблял отвратительное ячменное пойло. И все же ему хватало на оплату членства в библиотеке книжной лавки Смирдина – стоило только отказаться от покупки новых сапог (вместо этого он чернилами закрашивал дыры в старых). Случалось, деньги кончались вовсе, и он жил на хлебе и молоке, купленных в кредит. Время от времени писал младшему брату Андрею и просил одолжить несколько рублей на дрова.

В том же доме проживал старик с необычной фамилией Млекопитаев. У него была чахоточная жена, стоптанные сапоги и пятеро часто голодных детей. Неподалеку жила и молодая девушка Надя, которой Федор одалживал романы. Я теперь еще не могу вспомнить тех вечеров без нервного сотрясения. В уплату за чтение она штопала его старые чулки и крахмалила две его манишки. Сталкиваясь с ним на грязной лестнице с хрустевшей под ногами яичной скорлупой, она краснела. Она тоже была мечтательницей – красивой, доброй и мягкой. И у нее был жених.

Он въехал в их комнаты однажды – мелкий чиновник, в пальто с кошачьим воротником, который, как он надеялся, примут за куний. Ему было около сорока пяти. На носу бородавка. А затем они уехали. Помню, как я прощался с Амалией: я поцеловал ее хорошенькую ручку, первый раз в жизни; она поцеловала меня в лоб и как-то странно усмехнулась, так странно, так странно, что эта улыбка всю жизнь царапала мне потом сердце.

Федор попытался утешиться литературой. Он думал, что может взяться за написание пьес – начал и скоро забросил одну, под названием «Жид Янкель». Взялся переводить Жорж Санд и Бальзака. В училище он встретил других кондукторов, интересовавшихся литературой, – с тех пор они иногда собирались поговорить о Гоголе и сыграть в карты. Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями все беспрерывно внутри меня накипавшее. А из внешних ощущений было для меня в возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало, – волновало, услаждало и мучило. Но по временам наскучало ужасно. Все-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий – не разврат, а развратишко[65].

Федор порой писал своей богатой тетке с просьбами о деньгах. Ему удалось вымолить тысячу рублей, и, чувствуя себя Крезом, он отправился на вечернюю прогулку. Остановился у кафе «Доминик» понаблюдать за игрой в бильярд, и кто-то предложил научить его играть в домино. Удивительная игра – смесь удачи и логики. Понадобилось, наверное, раундов 25, но в итоге он спустил все деньги, которые имел при себе, и поплелся домой.

В конце концов он нашел ростовщика, который согласился дать деньги вперед, если он отпишет ему жалованье за следующие четыре месяца, что Федор и сделал. Вредило делу и то, что он платил знакомым за рассказы об их жизни – и пациентам своего друга доктора Ризенкампфа, и молодому знакомому немцу, который был отличным рассказчиком, но безжалостно сосал из него деньги. А что делать? Он знал, что ему суждено стать писателем – но нельзя говорить, пока не послушаешь.

Хоть его финансовое положение было далеко от стабильности, Федор принял неизбежное и подал в отставку. Подал я в отставку, оттого что подал, то есть, клянусь тебе, не мог служить более. Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром[66]. У него не осталось ни копейки на покупку одежды. Он написал родственникам, предлагая отказаться от своей части дохода от семейного поместья в обмен на тысячу рублей вперед, но те не поверили его обещаниям никогда более не просить денег.

Он съехался с Дмитрием Васильевичем Григоровичем, угрюмым молодым человеком, чей французский был лучше русского. Тот учился классом старше Федора в Инженерном училище. Григорович уже опубликовал пару рассказов в духе Гоголя и работал над статьей «Петербургские шарманщики». Что было важнее для Федора – у Григоровича были связи в литературных кругах. Днем и ночью они читали, писали и обсуждали литературу, прежде всего Гоголя, чьи «Мертвые души» только что вышли в свет и уже стали одним из самых известных сочинений на русском языке. Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во всё, отчетливо понимаю, и сам извлекаю умение создавать[67]. Ему снились лица – целая толпа людей, не ведающих, что члены их подвешены на нитях, а над ними стоит смеющийся кукольник. Гоголь мог бы писать так, но Федор хотел оставить своим персонажам больше достоинства. Ему представились бедные соседи: старый титулярный советник – один из низших рангов гражданской службы – честный, нравственный и преданный начальству, и молодая девушка, оскорбленная и грустная. Глубоко разорвала мне сердце вся их история[68].

Подав в отставку, Федор все свое время стал проводить над новой историей, романом довольно оригинальным, по его собственной оценке[69]. Он думал, что длиной роман будет равен бальзаковской «Евгении Гранде». Персонажи полностью захватили его, и он только и делал, что подчищал и переписывал рукопись. Если я был счастлив когда-нибудь, то тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим[70].

Он переписал рукопись «Бедных людей» осенью и закончил работу над ней в ноябре 1844-го. В декабре он решил вернуться к ней и переписал заново, а в феврале вновь взялся обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Роман чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрогиваться. Участь первых произведений всегда такова, их переправляешь до бесконечности[71]. К тому времени, как он успокоился, наступила весна, время знаменитых петербуржских белых ночей, когда дневной свет растягивается в вечер и кажется, будто никогда больше не наступит ночь. Первый роман лежал у Федора на столе – толстая книжица, исписанная мелким почерком.