Читать онлайн Когда наступит тьма бесплатно

Мертвецов я уважаю; даже когда они еще живы.

Эммануил Роидис

Не так уж это трудно, умирать.

Манфред

Клянусь, это был несчастный случай.

Популярное высказывание неизвестного автора

Jaume Cabré

QUAN ARRIBA LA PENOMBRA

Copyright © Jaume Cabré, 2017

All rights reserved

Перевод с каталанского Александры Гребенниковой

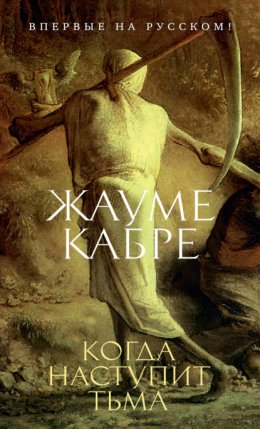

В оформлении переплета и суперобложки использована картина Жана-Франсуа Милле «Смерть и дровосек» (1859).

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© А. С. Гребенникова, перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022 Издательство Иностранка®

Мужчины не плачут

1

– Папа, не бросай меня одного.

– Ты не один. Смотри, смотри. Видишь, сколько детей во дворе?

– Я хочу домой.

– Домой нельзя.

– Тогда останься тут со мной.

– Не говори глупостей!

– Папа…

– Ох, ну не плачь же, сука.

– А как же мама?

– Я же сказал тебе, не реви! Запомни навсегда: мужчины не плачут.

– Папа…

– Я в воскресенье приду тебя навестить, хорошо?

– Папа…

– Плакса. Ну, поцелуй меня. Давай же, поцелуй меня, паскуда! Что, не хочешь? Тогда в воскресенье не приду. Сам виноват. И слушайся старших, понял? Чтоб мне не жаловались на твое поведение.

Новые, незнакомые, угрожающие тени; таинственные шорохи и звуки, каких он никогда не слышал по ночам. Кашель незнакомых детей. Широко раскрыв глаза, новичок решил не засыпать, чтобы никакое чудовище, затаившееся во мраке, не застало его врасплох. Пристально глядя во тьму, он завидовал тихому храпу, раздававшемуся неподалеку. И думал, что ночь будет томительно долгой. А главное, зачем же папа… Как же… Пока тени не смешались и он не решился наконец сказать, мама… Мама, что с тобой случилось?

Что за вой! Ужас нового дня застал его врасплох. Он понял, что хоть и боялся, а задремал, так и не сумев защититься от чудовищ. А теперь злобный голос орал ему: «Эй, ты, да, ты, я тебе говорю, ты чего, возомнил себя принцем из третьей палаты? Вставай, пошевеливайся!» Наскоро разгладив простыни, дети молча спешили куда-то с полотенцами и зубными щетками, которых у него не было, и почему же папа не захотел, чтобы я, ведь можно было дома, правда… Да? Эй-ты еще не знал, где туалет. Просто сел на кровать и заплакал. И тут отвратительная рожа орущего надзирателя наклонилась к нему, оказавшись возле самого его носа, и так зверски на него рявкнула, что он в ужасе опрокинулся на постель. Это было жуткое лицо, краснощекое, с выступающими скулами. А от воплей становилось еще страшнее. Потом я узнал, что горлодера зовут Энрик, но он всех заставлял его звать Энрикус. Щеки у него были малиновые, голос резкий и противный, а обязанности состояли в том, чтобы будить ребят, следить за тем, чтобы на переменах никто не прыгал через острый частокол и не напоролся на него, как оливки нанизывают на палочки для мартини, – поди, слыхали, что это такое, а? Еще он чинил громоздкие стиральные машины и обслуживал котлы отопления. Стриг мальчишек налысо. Лапал нас в душе. И скорее всего, заведовал чем-то еще: мы постоянно видели, как он шастает туда и сюда, следя, чтобы ничего от него не ускользнуло. Были там и поварихи, и крестьянин, копавшийся в огороде на задворках. И монахини, молчаливо пролетавшие мимо по коридорам в головных уборах, похожих на крылья чаек, и учившие нас всякой ненужной ерунде, все, кроме сестры Матильды: она единственная смотрела нам прямо в глаза и иногда трепала по щеке, чтобы ты улыбнулся. И учила неграмотных читать. Над ними начальствовала настоятельница с на редкость злобным взглядом. Томас уверял, что именно такие глаза у дьявола.

– А к тебе почему никогда и никто не приходит?

– Не твое дело. Понял?

И больше у меня никто об этом никогда не спрашивал. Мамочка, папа меня не навещает.

– Томас.

– Чего тебе.

– Ты в этом уверен?

– В чем?

– В том, что у настоятельницы взгляд точь-в-точь такой же, как у дьявола.

Триста ребят в главном корпусе. Тридцать мальчишек в третьей палате. Трое друзей: Тони, Тон и Томас; он к ним примкнул. И не решался ни у кого спросить, почему именно мой отец никогда меня не навещает? Ведь он же мог бы меня навестить? У кого это можно узнать? И почему нельзя пожаловаться настоятельнице, что Энрикус пристает ко мне, когда мы в душе?

– Она тебя прямиком пошлет ко всем чертям.

– Я не хочу, чтобы Энрикус меня лапал.

– Потерпишь.

– Стой, стой, стой! – вдруг завопил Эй-ты, немного помолчав.

– Чего ты опять завелся…

– Ведь черти в аду, а ад для мертвых. А я еще жив!

– Тогда она прихлопнет тебя, как муху, а потом уже пошлет к чертям.

– Вот так номер.

Папа, сегодня опять воскресенье. Что же это такое? По воскресеньям ты не приходил еще ни разу, папа. Ты никогда не приходил. Сегодня дядя Тона принес мне пакетик леденцов. Я спрячу их под подушку. Я хочу, чтобы их хватило на много лет, на случай если ты так и не вспомнишь, что пора бы прийти меня навестить. Мама…

Энрикус ухватил его за ухо и выволок на середину коридора, ай-ай-ай, ай-ай-ай, как больно, как больно, как больно, как больно. Ухо покраснело, как помидор, и страшная боль не убывала.

– Эй, ты, дубина, сказано тебе: сладости в постели хранить запрещено! Ты что, не в курсе? А?

– Из шкафчика их у меня утащат.

– Ты что, возомнил, что твои товарищи – воры? Стыд какой! Как ты смеешь?

– Просто у меня как-то раз…

– Здесь воровства быть не может, и не рассказывай мне сказки.

– Но ведь…

– Кто, интересно, их у тебя утащит. Назови имена и фамилии.

– Я их не знаю. Я не знаю, кто у меня ворует.

– Клеветник!

– Я же не знаю…

Энрикус снова крутанул его ухо, наклонился к нему поближе и заорал, я же не знаю, я же не знаю – лишь бы напраслину наговорить на других. Давай-ка тащи сюда свои леденцы.

Некоторые ребята смеялись себе под нос, потому что всегда лучше быть на стороне того, кто выигрывает, а Энрикус выигрывал всегда. Поэтому они и смеялись. Я тоже иногда так делал.

– Мне их подарил… подарила мама.

– Твоя мать леденцов тебе не приносила, болван, это невозможно!

– Приносила!

– Не приносила! Ее нет в живых!

– Очень даже есть!

– Мертвецы никому леденцов не приносят, дубина, а самоубийцы тем более, уяснил, хлюпик? – И повелительно махнул рукой. – Давай сюда леденцы, живо!

На следующий день мы мылись в душе, так как была суббота, и ухо у меня было все еще распухшее, а Энрикус подгонял ребят свистками, чтобы не задерживались, загонял под душ тех, кто не вымылся как следует, мылил какие-то шеи. Он стал меня ощупывать и сказал, если будешь хорошим мальчиком, я больше никогда не буду драть тебя за уши. И я до конца был хорошим мальчиком, но он не вернул мне мамины леденцы. Однако слово свое он сдержал: с того дня он за уши меня уже не драл, зато награждал подзатыльниками, от которых голова болела страшно; просто раскалывалась. А монахини молча пролетали мимо нас по коридорам, даже сестра Матильда, и никто не слышал, как я плачу оттого, что Энрикус меня лапает и бьет, и что же папа ко мне никогда не приходит. И ни за что на свете мне не хотелось встретиться с дьявольским взглядом настоятельницы. А мои друзья, с присущим им тактом, как-то раз, когда рядом никого не было, пихнув друг друга локтем в бок, решили, что пусть лучше Томас задаст мне те вопросы, которых я так страшился.

– Как твоя мать покончила с собой? Э? А когда? Давно? Э? А почему? А ты ее мертвую видел? Она там висела? Или что? Э? И я бросился бежать по еще незнакомому коридору, зажав уши руками, потому что не хотел ничего больше слышать и потому что мне было стыдно перед ними плакать, и так обнаружил котельную, куда, кроме как при авариях, никто никогда не заглядывал, даже крысы. И с тех пор они больше никогда ничего про маму не спрашивали.

Зато я долго не мог понять, почему Энрикус время от времени говорит, по ним тюрьма плачет. Кто-то из ребят постарше, кому было лет десять или даже больше, чуть не лопнул со смеху над моей наивностью и объяснил, что не тюрьме вдруг стало грустно и печально, а это он про нас, Эй-ты, до тебя не доходит? А я сказал, доходит, ладно, да, но сам так и не понял, какое до нас дело этой тюрьме. В тринадцать лет я уже знал, о чем речь, и после не мог не надивиться дальновидности этого громилы, у которого все мы ходили по струночке. А бесшумные монахини и дальше втолковывали бесполезные истины на едва нам понятном кастильском наречии, в классе, где на самом видном месте висел прибитый к кресту Иисус, а по бокам от него – фотографии напомаженных разбойников в парадных мундирах, с каждой стороны по одному.

2

В первый раз мы вчетвером задумали убить Энрикуса, начитавшись комиксов про Фантома и Капитана Грома, которые ходили по рукам тайком от монахинь. В то время нам уже знакома была дорога на волю сквозь разбитое окно в обнаруженной мной котельной. Как-то раз мы собрались за яблонями в саду, чуть поодаль от колодца, который служил нам ширмой на случай, если кому-нибудь из приюта заблагорассудится посмотреть в нашу сторону. Мы установили за ним слежку: по субботам и воскресеньям под вечер Энрикус отправлялся тратить деньги; на танцах он тоже время от времени бывал, но по возвращении оттуда вид у него был мрачноватый.

– Стало быть, женщины его не любят, – заключил Томас, самый развитой из нас четверых.

– Все ясно, – солидно ответил я. И все остальные тоже кивнули в знак того, что отлично понимали, о чем речь.

– Это должен быть лучший в мире план.

– Точно.

– Только лучший в мире план – дело нешуточное.

После длительных раздумий мы решили собраться в полночь и отправиться на чердак, где находились комнаты Энрикуса, кухарок и работниц, проживавших в интернате за неимением собственного угла.

– Распахнем дверь одним ударом, накинемся на него и задушим подушкой.

– И воспользуемся эффектом неожиданности, – уточнил Томас. И все четверо впервые в жизни почувствовали, что мы чего-нибудь да стоим.

– И нужно будет замести следы.

– Я бы нарисовал на стене знак Зорро.

– Эй-ты, молоток: спасибо тебе, здорово ты это придумал. Так все подозрения падут не на нас, а на посторонних.

– Ага, на Зорро, – добавил Тони, на которого моя хитроумная стратегия произвела неизгладимое впечатление.

Так мы разрабатывали лучший в мире план. В мельчайших подробностях. Тони прикарманил три десертных ножа на случай, если жертва окажет сопротивление.

– А если начнет бузить, мы ему эту штуку отрежем.

– Какую штуку отрежем? – полюбопытствовал Эй-ты.

– Паяло, пацан.

– Ага, ясно. – Почтительное молчание. – А что это за паяло?

– Пипиську.

– Ага, ясно.

В условленную ночь нас застигло непредвиденное событие: мы легли в постель с широко раскрытыми глазами, твердо решив бодрствовать, однако, когда наконец настала полночь, все четверо спали крепким сном. На следующий день мы решили дать себе еще один шанс и посчитали, что самое разумное – это дождаться, пока сестра Эужения выключит свет и выйдет из палаты номер три, и тут же встать с постели и ждать, стоя у кровати. Как крутые парни.

– Эй-ты! Чего стоишь?

– Ничего.

– Она ведь может вернуться… Ты что, хочешь, чтобы нас отчитали, а?

– Шшшш, не кричи. У меня просто ногу свело, и…

– Хочешь, позову монахиню или Энрикуса?

– Не надо. Мне уже лучше. Спи давай!

– Как скажешь.

И мой сосед, что слева, отвернулся, кажется несколько обиженный. В темноте я разглядел три тени, у которых тоже ногу свело, и впервые в жизни почувствовал себя членом команды. Еще до конца этого не понимая, я начинал любить трех своих друзей.

Ужасно трудно стоя не заснуть, когда до смерти хочется спать. Мы тихонько подошли друг к другу задолго до того, как пробил колокол на часовне, и почти без доводов пришли к выводу, что для нашей затеи не имеет смысла ждать наступления полуночи. Можно все провернуть, например, часов в десять. Нужно только, чтобы враг заснул.

Наша вторая попытка его убить увенчалась успехом. Но при этой, первой, попытке мы были еще слишком зелены, и наша наивность все испортила. Когда пробило десять, мы поднялись по главной лестнице, по стеночке, объятые таким чудовищным испугом, что сердце готово было вырваться у меня из груди. Мы дошли до третьего этажа и в темноте решили большинством голосов, что третья дверь ведет в комнату Энрикуса. Потому что во тьме все выглядит иначе и сразу начинаешь во всем сомневаться.

– Точно?

– Дддда. Или нет?

В это мгновение мы услышали шум и все четверо превратились в рисунок на обоях. Дверь с другой стороны коридора, открывшись, вытошнила пятно света, окрасившее пол, и на него упала тень, когда Энрикус вышел из комнаты, застегивая ремень, оглядываясь и странно высовывая язык. Он сам закрыл дверь, которая тут же погрузилась во мрак, и во тьме стал продвигаться по коридору к третьей комнате, которую мы сторожили. Он тихо, в темноте туда вошел и заперся на ключ. Нас он не заметил, потому что мы все еще были узорами на стенах.

– Поехали: распахиваем дверь и душим его.

– Не выйдет, он не спит. Придется часок подождать.

– Блин, целый час!

– К тому же он на ключ закрылся.

– Точно?

Тут в непосредственной близости от нас раздался шум, и дверь комнаты Энрикуса открылась; лишь слабый свет отделял его от окружающего сумрака.

– Какого черта…

Я никогда так быстро не спускался в темноте по лестнице, как в ту ночь. Мы добежали до палаты номер три за несколько секунд. Не знаю, по какой причине Энрикус не поднял тревогу и не сообщил о происшествии монахиням, но вниз он спустился и зашел в спальню, не включая света, и долго бродил туда-сюда, поглядывая на спящих мальчишек и пытаясь решить, спят ли они на самом деле. Кошмар. Но мы остались в живых. Энрикус тоже. И все мы позволили лету прийти.

3

– Тони.

– Чего.

– Почему Томас всегда говорит, что нужно отрезать ему паяло?

– Потому что как-то раз он ему вставил в жопу.

– Ага, ясно.

– Томас постоянно повторяет, что убьет его, если он еще раз так сделает.

– До или после того, как отрежет паяло?

Прошли годы, мы выросли, и в нашей компании установились свои правила. Томасу было достаточно на нас взглянуть, и мы ему повиновались. Эй-ты с каждым днем пользовался все большим авторитетом, потому что разучился бояться раньше, чем Тон и Тони. Сменялись монахини и, ускользая из нашей жизни, даже и не прощались, как будто наша судьба не имела никакого отношения к их существованию. Энрикус был уже немолод и всякий раз взвешивал все за и против перед тем, как привязаться к нам, подросткам с легким пушком над губой и ломающимся голосом. Ему больше нравилось проводить время в душе с малышней. А жизнь нашей компании шла своим чередом. Тон, Тони и Томас, который так много знал. И я, хоть и витал всегда в облаках, чувствовал, что мне нравится жить без страха. Я узнал много нового: Тон научил меня думать о завтрашнем дне. Тони – говорить то, что думаю. А Томас объяснил мне все, что нужно знать о сексе, а в тринадцать лет это единственное, что действительно важно. Но никто еще не сказал мне, что было причиной самоубийства моей матери. Это первое, о чем я спросил бы папу, если бы он пришел, папа, из-за чего мама покончила с собой. Но он все не приходил… Честно говоря, я даже не знал, жив ли он; может быть, и он наложил на себя руки. А еще мне три раза пришлось столкнуться с дьявольским взглядом настоятельницы, все три из-за разной ерунды, связанной с Энрикусом, как будто он был нашим единственным врагом. Наверное, его там держали именно для этой цели, чтобы он сделался главным врагом, а монахини могли пролетать мимо нас по коридорам в мире и покое. Мы заметили, что Энрикус питает слабость к светлоголовым мальчикам, но наши моральные устои не позволяли нам обсуждать это с монахинями или родными, у некоторых имевшимися. Но как-то раз, услышав горький плач светловолосого первоклассника, я решился, ни с кем не советуясь, и прямиком направился к настоятельнице с дьявольским взглядом, который был уже не таким дьявольским, и она вместо приветствия спросила, «что с тобой, сын мой; скажи мне откровенно»; а когда я начал говорить, оборвала меня на полуслове и спросила, зачем ты наговариваешь на взрослого человека? А? А? Эй-ты без страха посмотрел ей в глаза и несколько секунд помедлил. Это молчание пришлось ему весьма по душе. Эй-ты еще не знал, что делает важный шаг в своей жизни. Вместо ответа он решил задать другой вопрос:

– Наговаривать – это значит говорить неправду?

– Это… ну, в общем… означает желать зла… и хотеть причинить вред.

– Ведь это же правда, что Томасу Энрикус в жопу вставил. Два года назад. Под Рождество.

– Как у тебя язык повернулся такое сказать, богохульник!

– Проверьте, на что похож его задний проход, и сами поймете, клевета это или нет. У меня нет никакого желания быть следующей мишенью.

– Не кощунствуй!

– А как это назвать по-другому? Вы же сами меня спросили? – В те дни Эй-ты понял, что неудержим, когда на него накатывает ярость. – Разве я неправильно расслышал «что с тобой, сын мой; скажи мне откровенно»? А? Отлично, я так и сделал. Энрикус, сука, губит эту малышню в душевых, черт вас дери! Поглядите, как ревет мальчишка из первого класса, паскуды! Суки!

Пощечина. Он даже не заметил, как настоятельница встала, чтобы дотянуться до его щеки, и снова села за разделявший их стол, как кобра, которая нападает и прячется, Эй-ты сосчитал до пяти, чтобы успокоиться, как научил его Томас в тот день, когда за колодцем один из старших показал им несколько полезных в жизни приемов дзюдо.

– Сестра Матильда мне бы поверила.

– Сестры Матильды здесь больше нет.

Сколько бы Эй-ты ни считал до пяти, терпение у него уже тогда было короче, чем рукава у жилетки, и начинали пользоваться широкой известностью присущие ему приступы ярости. А потому в тот день, когда настоятельница повторила, чтобы он прекратил клеветать и кощунствовать и что она ничему, ничему из того, что он ей толкует, не верит, Эй-ты все разложил ей по полочкам, особенно напирая на те слова, которые были ей неприятны, как достойный ученик Томаса. Я рассказал ей страшные вещи, чтобы посмотреть, не заставит ли это ее наконец мне поверить. Ведь когда тебе все до лампочки, ты уже ничего не боишься.

В карцер. Будешь сидеть в карцере, пока мы не решим, что с тобой делать.

– За что?

– За то, что ты грубиян, нахал, богохульник и шарлатан.

Это меня преобразило. Эй-ты вошел в карцер, затянутый мерзкой паутиной, не проронив ни слезы, потому что в глубине души знал, что это было только началом войны, в которую он впутался. Ему было слышно, как в интернате кто-то кричал и негодовал, и он молча улыбался, как Берт Ланкастер[1], хоть еще никогда и не видел его в кино. До него доносился шум и топот. И вот в один прекрасный день на смену окрикам Энрикуса и его резкому голосу пришел пронзительный свисток, который Эй-ты сразу же, с первой же минуты, возненавидел. Мне это все преподнесли на блюдечке, когда я вернулся героем в палату номер три. Эй-ты навсегда разучился бояться, потому что с честью выдержал взгляд настоятельницы. Потому-то он и вернулся из крысиного чулана с самодовольной улыбкой, сразившей его приятелей наповал.

– А имя у него есть, у этого типа со свистком? – спросил он, даже не удостоив взглядом тех троих, стоявших вокруг него.

– Игнази, но мы зовем его Игнациус.

– Все ясно. Слушай, Томас, кто такой шарлатан?

– Точно не знаю. Ругательство какое-то.

– Значит, мать настоятельница меня обозвала неприличным словом. Может, укокошим ее за это?

Все четверо расхохотались. Им нравилось снова быть вместе. Но Эй-ты, герой, покоритель бесплодной пустыни, казался выше всех ростом и самым отважным, и Томас понемногу с этим смирился.

Шли дни, наши плечи окрепли, грудь обросла волосами. Эй-ты пережил пару стычек с Игнациусом, что было само по себе неизбежно: тот время от времени виделся с Энрикусом и просил у него совета; а бывший надзиратель, без сомнения, не упускал удобного случая выставить Эй-ты в худшем свете, как ябедника и болтуна. Игнациус взял себе в привычку, по примеру Энрикуса, свистеть из своего свистка Эй-ты в лицо, подойдя к нему поближе, как будто нечаянно. А Эй-ты улыбался и терпел, потому что считал себя выше добра и зла. До того самого дня, когда, улыбаясь, смазал ему кулаком по губам, чтобы загнать свисток в глотку, а дети залились смехом, потому что чувствовали, что Эй-ты теперь главный, и Эй-ты подумал, что все пошло бы отлично, если бы не было того, что было.

Иногда наступало лето, и многих мальчишек на несколько недель забирали домой; в интернате оставались только те из нас, у кого не было никаких, то есть совсем никаких родных. И мне казалось, что я научился не думать ни об отце, ни о матери, вообще ни о ком, даже когда в монастыре было тихо. И так катилось лето за летом.

4

Когда все формальности были соблюдены, а монахини угомонились и перестали скользить по лестницам вверх и вниз, заглядывая в папки и собирая бумаги, именно Игнациус распахнул зарешеченные ворота, желая удачи тем из нас, кто с небольшой суммой денег в кармане в качестве прощального подарка уходил во взрослую жизнь, потому что для приюта мы по возрасту уже не подходили, а никто из родственников не согласился забрать нас к себе. Когда подошла моя очередь, вместо того чтобы пожелать мне удачи, как тем троим или четверым, за кем я следовал в тот летний день, Игнациус замялся и прошипел: «Эй-ты, иди в жопу». С деньгами в кармане Эй-ты чувствовал, что непобедим: он подошел к Игнациусу нос к носу и сказал, хочешь, я снова загоню тебе в глотку свисток, паскуда? И спокойно вышел за зарешеченные ворота богоугодного заведения, дававшего ему приют в годы детства и отрочества. Оттого, что он вдруг оказался на улице без всяких средств к существованию, кроме рук в карманах и бумажки с тремя адресами, по которым ему, возможно, нашли бы какую-нибудь работу, ему было ни жарко ни холодно. По дороге на трамвайную остановку мне показалось, что я услышал за спиной шелест монашеского облачения, но я даже не обернулся. Я был у истоков своего славного будущего, и мне хотелось встретиться с ним лицом к лицу.

Дверь не открывали. Возможно, это было даже к лучшему; но он знал, что больше никогда по этой лестнице не поднимется. И на всякий случай нажал на кнопку звонка. Звук раздавался ржавый и пыльный. Он огляделся вокруг, на темную и тихую лестничную клетку, на окна с потускневшими и грязными стеклами в каждом лестничном пролете. Никаких воспоминаний об этом у него не было; как будто он пришел сюда впервые. Он еще раз позвонил в дверь. И на несколько мгновений подумал, а лягу-ка я спать прямо тут, на лестничной клетке, и если он еще жив, то пусть меня разбудит, когда вернется. И тут Эй-ты услышал шарканье еще довольно бодрых шагов, приближавшихся к двери.

– Кто там?

Голос был унылый, почти незнакомый. Вместо ответа он снова нажал на кнопку звонка. Послышалось бренчание засовов и цепочек, и дверь открылась. Свет в квартире был тусклый, а человека, который его удивленно рассматривал, он не узнал.

– Чего тебе?

Он так долго ждал этой минуты, что не знал, какие именно выбрать слова.

– Привет.

Мужчина напряженно вгляделся в непрошеного гостя. Потом вынул из кармана очки и нацепил их. И дальше смотрел на него, не понимая, в чем дело.

– И что? – спросил он, нетерпеливо вздыхая.

– Ты обещал, что будешь навещать меня каждое воскресенье. И за двенадцать лет воскресений прошло немало.

– Да кто ты такой?

– И каждое воскресенье я говорил себе: сегодня, я уверен, он придет и принесет мне сладкой ваты на палочке.

– А, сука, вот ты кто. Ну и вымахал ты.

– Да. Я все думал: у моих одноклассников есть фотографии с родителями, но вот сегодня ко мне придет папа, и мы тоже сфотографируемся. Можно я зайду?

– Ну и как твои дела, – промямлил человек без всякого интереса.

– Каждое воскресенье я ждал, что в это воскресенье ты придешь. И все напрасно. Ты что, работал не покладая рук?

– Да уж на месте не сидел.

– Можно я зайду?

– Не надо. У меня тут все очень…

– Пойдем пообедаем, тут внизу есть ресторан. Мне дали пятьдесят песет…

– Гляди-ка, как тебя балуют.

– Мне их дали, чтобы я нашел работу.

– А, ну тогда…

– Да.

– Ты очень возмужал.

– А ты осунулся.

Эй-ты поглядел на него, надеясь, что отец даст ему войти.

– Ну? – нетерпеливо спросил он.

А тот стоял как истукан, все подпирая дверь, как будто боялся, что она на него рухнет. Эй-ты продолжал настаивать:

– Как ты думаешь, папа, что мне теперь делать?

– Послушай, сейчас я очень занят. Давай-ка лучше…

– А мама, что с ней произошло? Из-за чего она покончила с собой?

– Поверь мне, лучше не копаться в этом дерьме.

– Из-за чего она покончила с собой?

Его отец проглотил слюну и попытался захлопнуть дверь, но Эй-ты быстрым движением удержал ее.

– Ты снова женился? У меня есть братья, сестры?

– Это все не твое дело. – Он махнул рукой, словно стирая со школьной доски. – Что было, то прошло.

Эй-ты едва удержался, чтобы не плюнуть ему под ноги. Он заранее проиграл в голове три-четыре варианта того, как может пойти разговор с отцом, но это было слишком жестоко: такого он себе и представить не мог. У этого человека, заросшего пылью, в тусклом свете плохо проветренной и пахнущей чем-то прогорклым квартиры, в очках, готовых в любую минуту сползти с кончика его носа, еще хватило духу, чтобы сказать ему «что было, то прошло»… Все это только добавляло масла в огонь. Эй-ты повернулся и ушел, не плюнув, не выругавшись, ничего не сказав, скрывая ярость, перемешанную с болью. На верхнем этаже кто-то играл на пианино. Он еще не успел спуститься на полдюжины ступеней, когда услышал, что дверь закрыли, почти неслышно, как бы стыдясь; однако закрыли ее навсегда. Тут на глаза ему навернулась непрошеная слеза, а ведь мужчины не плачут.

5

Решиться было проще простого. Звезды сошлись так, что все прошло как по маслу. Тони, Тон, Томас и я стояли возле закрытой двери, и нескольких мгновений ожидания нам хватило для того, чтобы отдышаться после подъема по нескончаемой лестнице. Мы не стали терять время для сочинения лучшего в мире плана, но, как только Энрикус открыл дверь, вошли все вместе, повалили его на пол и сказали, снимай штаны. А тот глядел на меня, глазам не веря. Поскольку он не шевелился, как каменный, Тон стащил с него штаны, и Энрикус начал стонать, вы чего, муд… Какого хера… Что вы, уроды, затеяли, ну и все такое. Мы его положили жопой вверх, и Томас, расстегивая ширинку, сказал, ну держись. И все это нам было так противно, что мы все думали, хоть бы оно побыстрее кончилось, а то меня стошнит. Ничего у Томаса не вышло. Он снова застегнул ширинку и пнул Энрикуса в голову ногой. Поскольку никто из нас не горел желанием попробовать, мы решили, что этого достаточно, и, словно исполняя спонтанное ритуальное действие, один за другим подошли к распростертому на полу, едва дышащему, обессиленному Энрикусу и стали пинать его в голову за все те разы, когда ты нас бил, вот тебе.

– Ай-ай-ай-ай! – как будто одного «ай» было маловато.

– За все те годы, когда ты драл нас за уши.

– Ай! – должен признаться, что я схватил его за оба уха и начал их выкручивать. А когда Энрикус попытался приподняться, Томас еще раз ему заехал так, что тот снова растянулся, захныкал и сказал ему «выродок поганый». Я не смог удержаться и снова треснул ему по губам.

– Готово? Думаете, хватит с него? – спросил Эй-ты, глядя на друзей.

Мы подтвердили, что хватит, и вышли из квартиры, оставив всхлипывающего Энрикуса на полу. Он задыхался собственными соплями и отвратительно хрипел. В каком-то смысле мы отчасти примирились со своей судьбой.

Потом мы узнали, что Энрикуса нашли мертвым через два дня после нашего прихода. Никто из нас о нем не пожалел. Даже наоборот: мы посмотрели друг другу в глаза, и у всех они радостно блестели. И все же мы решили расстаться на несколько лет, чтобы с нами не случилось чего недоброго по вине этого говнюка, мало ли что. Ну да, мы попрощались, давши типа клятву хранить молчание, и я устроился на работу в типографию.

Поэтому меня весьма озадачило, что не прошло и двух недель, как полиция явилась за мной на работу, именно тогда, когда я всерьез увлекся освоением ремесла наборщика, заинтересовавшим меня больше всего на свете. Когда Энрикус умер, радость моя была безгранична, но вскоре она угасла, потому что приходит время, когда ни ликование, ни ненависть ты поддержать в себе не можешь и равнодушие овладевает тобой; тогда все становится до лампочки, как будто живешь в непреходящем густом тумане и нет тебе в нем дела ни до смеха, ни до слез.

Молчание пролетавших мимо нас монахинь, садизм Энрикуса, тупость Игнациуса и наплевательское отношение отца начисто выхолостили из меня все желание кому бы то ни было сочувствовать. Мне не давал покоя лишь один вопрос: как так вышло, что замели меня одного. Во время процесса я увидел, что судьям и адвокатам было глубоко начихать на Энрикуса, на пролетавших мимо нас монахинь, на меня и на прочих горемык, оказавшихся за решеткой. Про соучастников никто ни разу не спросил: все провернули с такой скоростью, как будто пытались побыстрее заткнуть какую-то дырку. В качестве единственного свидетеля обвинения выступил торжествующий Игнациус, которого по распроклятой воле случая угораздило зайти навестить своего друга и учителя на следующий день после нашего визита и застать его еще живым. Подлец сдал ему меня со всеми потрохами: похоже, одного только меня. На суде никто не задавался вопросом, были ли у меня сообщники, а потому я предпочел не упоминать про Тона, Тони и Томаса. Меня приговорили к шестнадцати годам заключения с учетом каких-то отягчающих и смягчающих обстоятельств, записанных столбиком на бумажке, лежавшей перед судьей, с соответствующими им плюсами и минусами. И ни слова от моих друзей, которых как будто ветром сдуло. Эй-ты преисполнился сознания собственной важности, потому что защитил их геройским молчанием. А они, все трое, улетучились, даже не сказав ему спасибо. В штаны наложили от страха. Поэтому, когда он уже вдоволь насиделся в каталажке и надумался в одиночестве, его до крайности удивило уведомление о свидании. Если не считать адвоката по назначению, пришедшего рассказывать ему про скорую подачу апелляции и прочую ерунду, которого он даже не удостоил ответом, потому что все ему было без разницы, к нему до тех пор ни разу никто не приходил. На свободе ему удалось пожить всего несколько недель, когда он работал в типографии, и тюремное заключение повергло его в уныние, потому что решетки там были крепче, чем в приюте. Однако теперь у него появилась причина сызнова всем заинтересоваться.

– Эй, здорóво.

– Здорово.

Молчание; надзирателю, стоявшему довольно далеко, их было не услышать; осужденный глядел равнодушно. А Томас говорил ему, послушай, дятел, это ж я. Тогда Эй-ты посмотрел ему в глаза и сказал, куда вы подевались? Вас-то почему не замели?

– Спасибо, что не выдал нас.

Он помолчал: вертухай проходил мимо. А когда тот немного удалился, снова взглянул другу в глаза и сказал, давай выкладывай, кто на меня настучал?

– Чего?

На другом конце стола Эй-ты улыбнулся и повторил, кто меня предал? Это был ты?

– Никто тебя не предавал. Это сволочь Игнациус застал этот мешок с дерьмом еще живым.

– Это я и так знаю. Но почему он обвинил одного меня?

– Без понятия. Эй, я не вру. – И опять повторил, как молитву: – Спасибо, что не выдал нас.

– А ты чего явился?

– Тебе жалко?

– Мне жалко, что я столько тут сижу. А вы резвитесь на воле. Ты в курсе, что ко мне до сегодняшнего дня ни разу никто не приходил?

– Для нас это было бы слишком опасно.

– Жалкие трусы.

Надзиратель опять прошел мимо. Они умолкли.

– Мне жаль, что так вышло.

– А всем остальным?

– Мы почти не виделись. Честно говоря, – последовало неловкое молчание, – я совсем недавно узнал, что тебя арестовали. Я совсем недавно узнал, что произошло.

– Так я тебе и поверил. Зачем ты пришел?

– Чтобы помочь тебе выбраться на волю.

– Ха-ха, – очень серьезно ответил заключенный. – Ты меня понял? Ха-ха.

– Эй, я тебе правду говорю. У меня есть лучший в мире план.

– Знакомая история.

– Нет, тут и вправду все продумано. Я познакомился с одним типом, который тут знает все входы и вы…

Он умолк, потому что казалось, что вертухай снова собирается подойти поближе.

– Томас, я очень и очень и очень обижен.

– Это Игнациус во всем виноват.

Оставалось семь минут до конца свидания. Пока надзиратель подпирал стену в дальнем углу, Томас шепотом рассказал, что у него была за идея. В чем состоял лучший в мире план того типа, который знал все входы и выходы как свои пять пальцев.

– А платит кто?

– Я заплачу. Мне кажется, что я перед тобой в долгу. А дела у меня идут прилично.

– А все остальные?

– Тоже денег дадут. Они в курсе.

Эй-ты притих. И после долгого молчания сказал, я думал, что мы друзья. До сегодняшнего дня от вас не было ни слуху ни духу. А я уже два года здесь гнию.

– Да-да, ты прав, ты прав… – Потом изо всех сил: – Но ведь сегодня, черт возьми, я же пришел к тебе?

– Мы все действовали сообща.

– Это понятно… Вот я и пришел теперь тебя выручать.

– Сволочи. Я… – Тут он вздохнул. – Я и сам не знаю, что бы я сделал на вашем месте.

Он сделал над собой усилие, чтобы сосредоточиться на своих мыслях, закрыв лицо руками, как будто плачет. На пять секунд.

– Да, – пробормотал он через некоторое время, – сработать это может. Но есть одно затруднение.

– Какое?

– У меня клаустрофобия.

– Выдумал тоже. Потерпишь.

– Не могу. Я не в силах ее перебороть.

– Поверь мне, это единственный способ…

– Нет. Найди другой.

– Нет другого способа!

– Вот дерьмо.

– Ага.

– А Тон и Тони чем занимаются?

– Тон работает поваром. Тони зарабатывает кучу денег на краденых машинах.

– А ты?

– А я пошел учиться.

– Чему?

– Истории и прочим разным штукам. А еще я в поле работаю.

– То-то я смотрю, ты пышешь здоровьем.

– Решайся, а то свидание закончится, и меня отправят восвояси.

– Ваше время истекло, гражданин, – обратился надзиратель к Томасу, как будто услышал его. Потом сделал несколько шагов в их сторону и ткнул пальцем в заключенного: – А ты давай обратно. Пошевеливайся.

Эй-ты взглянул на друга, задрал руки вверх, расставил ноги, чтобы двое служащих могли удостовериться, что он не прячет в одежде напильников, взрывных устройств или отмычек, улыбнулся и четко и ясно проговорил звонким голосом настоящего героя: я умираю от страха, Томас, но все же последую твоему совету.

Томас прищурился в знак согласия, глядя вслед другу, которого поглотила зеленая дверь.

План был далеко не лучшим в мире. Эй-ты чуть не задохнулся, зажатый между отбросами и прочей дрянью, которой был уже полон мусоровоз, поскольку, как оказалось, никто не подозревал, что именно в этот день впервые заработает нечто вроде прессующей плиты, утрамбовывающей отходы и беглецов для того, чтобы в контейнер могло поместиться некоторое дополнительное количество отходов в совокупности с дополнительным количеством беглецов. Чудом, свершившимся, по его мнению, молитвами сестры Матильды, ему удалось перебраться на крышу грузовика, и никто его не заметил, поскольку, словно все было заранее рассчитано до мельчайших подробностей, дождь в ту ночь лил как из ведра и охранники были заняты тем, чтобы не вымокнуть до нитки, вдобавок еще и отключили свет, а генераторы заправить было нечем, потому что начальник тюрьмы перепродал бензин местным фермерам по выгодной для обеих сторон цене. Как только мусоровоз притормозил, Эй-ты спрыгнул с него, как мог. Он был на свободе; в темноте, но на свободе. Весь в дерьме и банановых шкурках, но на свободе, как в тот день, когда покинул интернат и думал, что весь мир у него в кармане. Он немного поразмыслил, не ерундой ли его влечет заниматься. Самым разумным было бы не гнаться за призраками, а следовать робкому совету здравого смысла и бежать со всех ног во Францию на пару месяцев, бродить там по лесам и питаться шишками. На свободе. В ожидании, что у тех, кто его разыскивает, развеется желание за ним охотиться, а у него самого – раздирающая на части злоба. Но нет. Возможностью уплыть на корабле из тех, что берут в экипаж всех, кто готов работать, и не задают этим отчаявшимся вопросов, он тоже не воспользовался. Вовсе нет. Я вернулся в Барселону, чтобы быть поближе к трагическим событиям. Не дожидаясь никакого лета.

6

Открылась дверь, зажегся свет. Игнациус бросил куртку на кровать и поднял голову. Свисток, от которого он все не мог отвыкнуть, как младенец от соски, выпал у него изо рта на пол. На стуле возле окна, улыбаясь, сидел мерзавец Эй-ты.

– Ты откуда тут взялся?

– Тебя что, не предупредили?

Не успел Игнациус и глазом моргнуть, как Эй-ты вскочил, пинком захлопнул дверь и уже схватил его за шею с невероятной силой. Игнациус засучил ногами, повиснув в воздухе.

– Чего тебе?

Игнациус указывал пальцем на шкаф, другой рукой тщетно пытаясь высвободиться из лап Эй-ты. Тот наклонился к его уху и сказал, сейчас я немного ослаблю хватку, чтобы ты рассказал мне, что там такого интересного. Но если заорешь, убью.

Его жертве хотелось ответить, договорились, но пошевельнуться он не мог. Эй-ты мало-помалу расслабил тиски, и наконец его ноги коснулись пола. Игнациус снова задышал.

– Только закричи…

Тот замахал, я понял, понял, пытаясь отдышаться. Эй-ты швырнул его на кровать, словно мешок с картошкой, подобрал с пола свисток, в котором был спрятан ключ, и запер дверь в комнату. В это время его заложник ощупывал себе шею и искоса поглядывал на незваного гостя. Оба около минуты глядели друг на друга, оценивая ситуацию, окутанные тишиной. Как будто остались одни на всем белом свете.

– Я пришел тебя убить.

– Не надо. Я…

– Да-да, я в курсе: ты это нечаянно меня засадил в тюрягу.

– Нет-нет, я не об этом… Не убивай, и я тебя озолочу.

– Ты нищ, как церковная крыса.

– У меня есть деньги.

– Зачем ты на меня донес?

– Я дам тебе кучу денег, и ты сможешь уехать.

– Зачем ты на меня донес?

– Энрик был моим другом.

– Какой еще Энрик?

– Энрикус.

– Нашел друга.

– Он мне сказал, что ты его избил.

– Я один?

– Ну да.

Эй-ты кинулся на Игнациуса, но тот отполз по кровати до изголовья. Там, над кроватью, распятый Христос равнодушно глядел себе под ноги, не обращая ни малейшего внимания на происходящее.

– Зачем ты мне врешь? – придвинулся он поближе. – Мне безразлично, я все равно тебя убью.

– Я отдам тебе все свои деньги. Все.

– У тебя ни гроша за душой.

– Без денег ты не сможешь прожить в бегах.

– Заткнись!

– Я человек богатый! – испуганно заорал Игнациус. – Я все тебе отдам, только уходи.

– И где же у тебя хранится столько денег?

– В шкафу. – Он приподнялся и указал пальцем на шкаф.

– Ни с места!

Эй-ты подошел к шкафу, цедя сквозь зубы, глаз да глаз за тобой нужен. Потом открыл дверцу. В шкафу висела одежда. Еще там было два ящика с нижним бельем.

– Гляди-ка, сколько денег.

Он вынул из сумки нож и сказал, все, хватит.

– Они тут, внутри! – в отчаянии пролепетал Игнациус.

И указал на стенку шкафа. Потом осторожно подошел поближе, раскинув руки, чтобы показать, что не скрывает никакого обмана. И отодвинул доску, которую можно было принять за стенку шкафа. Сверху донизу весь шкаф был начинен плотно упакованными пачками купюр, аккуратно сложенных рядками и перевязанных ленточками. Сколько же тут денег… Купюрами по… Мать его за ногу…

– Это все твое, если оставишь меня в живых.

– Откуда ты все это взял?

– Это твои любимые друзья мне каждый месяц платят, а у них денег куры не клюют.

– С чего бы это?

– Они платят мне за то, что я забыл назвать их имена полиции.

– Да чтоб тебя…

– Каждый месяц меня обеспечивают. В конце каждого месяца, тридцатого числа, расплачиваются за мое молчание.

У него даже глаза блестели. На лице играла полуулыбка, наверное, от ужаса.

– Возьми это все и уходи, – сказал он. И, обессиленный, сел на кровать.

– Это мои-то друзья разбогатели? Томас в земле копается.

– Хозяйничает. Ему досталась в наследство ферма, и похоже, что дела идут отлично. Тон работает в модном ресторане. А третий – механик и заколачивает солидную деньгу. Все сумели неплохо устроиться.

На несколько мгновений Эй-ты позавидовал такому раскладу. И его охватила глубокая ярость за те годы, которые он потерял, сидя сложа руки и разглядывая облупленную стену камеры. Он сделал над собой усилие, чтобы не отвлекаться.

А Игнациус спросил, не глядя на него:

– Как ты бежал?

– Быстрее охраны. Пятеро суток шагал по ночам, питался желудями, воровал куриц и пил их кровь, просто чудо, с каждым часом удаляясь от застенка и думая о тебе одном. Тебя уже предупредили, что я скрылся?

– Да.

– Я уже два дня тут живу, под звуки твоего дурацкого свистка. Успел переодеться, наесться…

– Полиция перерыла весь дом на случай, если ты…

– Мне кажется, что никому так не знакомы все уголки этого здания, как мне. А ты с утра до ночи дул в свисток…

Игнациус указал на шкаф, чтобы закончить беседу:

– Это все твое. По рукам?

– Есть небольшая загвоздка.

– Какая?

– Ты на меня донесешь, не успею я выйти отсюда с деньгами.

– Клянусь матерью…

– Не смеши меня.

Он действовал молниеносно, и Игнациус даже не успел понять, что происходит. Удар в кадык ребром ладони. Он повалился, как тюфяк. Эй-ты перетащил его на кровать и постарался укрыть так, чтобы казалось, что он спит. И принялся рыться в шкафу, пока не нашел холщовый мешок, который ему пришлось опустошить.

С полным мешком он вернулся туда, откуда пришел: в карцер, где провел два дня, набираясь сил после побега, и откуда совершал вылазки на кухню и в поисках одежды, пока не почувствовал, что стал новым человеком. Он навсегда покинул исправительный дом через окошко в котельной, где с незапамятных времен было разбито стекло.

7

Когда трактор притормозил на повороте, тень распахнула дверь и неожиданно проникла в кабину. Томас вскрикнул от ужаса:

– Эй, ты, черт! Напугал!

Эй-ты уселся рядом с Томасом. Трактор продолжал пахать, и они оба глядели вперед.

– Как я рад тебя видеть. Вижу, что все прошло отлично.

– Спасибо.

– Не за что. Не мог же я бросить друга в беде, правда?

– А ты мне не сказал, что Игнациус вас держит под башмаком. Это меня очень разозлило.

Томас не ответил. Он смотрел вперед, не отрываясь от борозды, которую пахал. Укрывшиеся в ней куропатки, чуя недоброе, ринулись прочь, низко летя над землей.

– Ты что, разговаривал с ним?

– Ну да. И мы договорились.

– О чем?

– О том, что он оставит вас в покое.

– Ты его не знаешь. Он слово свое не сдержит.

– Сдержит. – Эй-ты бросил взгляд на друга, который смотрел вперед поверх руля. – Ты вытащил меня из-за решетки, чтобы я с ним разделался.

– Да что ты выдумываешь, парень!

Ни слова не говоря, он допахал до конца борозды. И тут, надтреснутым голоском:

– Ты так и сделал?

– Он умер. Своей смертью.

– Ничего себе… Ну что же… – Трактор дернулся, видимо натолкнувшись на непокорный камень. – Кроме тебя, никто из нас не был на это способен. Спасибо тебе.

– Зачем же вы хотели загнать его в гроб?

– За то, что он причинил тебе много зла.

– По-моему, за то, что он обдирал вас как липку.

– Ну как же… Ладно, хорошо, и за это тоже. Над нами как плита каменная висела.

– Могу себе представить.

– Мы тебя вознаградим.

– Дело ясное: с сегодняшнего дня вы будете платить мне на этот банковский счет ту же самую сумму, только два раза в месяц, пятнадцатого и тридцатого числа.

Эй-ты положил ему сложенную бумажку в карман рубахи. Они молча вспахали еще одну борозду.

– А если мы откажемся?

– Угадай, что будет.

Томас остановил трактор посреди поля. И посмотрел Эй-ты в глаза. На низких оборотах звук мотора казался рычанием хищника, готовящегося к прыжку.

– Я могу донести в полицию, что Игнациуса убил ты.

– Об этом уже и сейчас все догадались. И не забудь, что завтра пятнадцатое число, и я жду первый взнос.

– Мне не хотелось бы так поступать, но я могу донести на тебя прямо сейчас. – Он снова завел мотор, как будто подкрепляя предупреждение.

Быстрым движением Эй-ты заглушил трактор и вынул ключи; машина дернулась, встала, и все утихло. Невдалеке сердито прокричала сорока.

– Не угрожай мне, Томас. На тебя смотреть жалко. – Эй-ты отдал ему ключи.

– Ты что, не знаешь, что я в любой момент могу на тебя донести?

– Я вижу, вы придумали отличный план. Но не учли, что я камикадзе.

– Кто?

– Если таков ваш лучший в мире план, вы все пропадете вместе со мной. Весело будет. Скажи Тону и Тони. Если настало время еще поразвлечься, с меня уже не убудет. Завтра пятнадцатое число, и я жду первый взнос.

Дюжина озорных воробьев прытко принялась рыться во свежевспаханной земле в поисках счастливых находок.

– А если мы откажемся?

– Пяти дней не протянете. Один за другим. Пока не знаю, в каком порядке. Бац. Бац. Бац.

Он открыл дверь и спрыгнул на землю. И огляделся:

– Хорошо-то как тут, загляденье.

И ткнул в сторону Томаса пальцем:

– Я очень изменился, понимаешь?

Воробьи, встревоженные этим замечанием, улетели прочь.

Удаляясь от притихшего трактора, он пытался не думать о том, что надежда, оставившая его на пороге тюрьмы, возможно, не вернется уже никогда. Он еще не довел до конца все, что собирался сделать, для того чтобы развеять клубы густого тумана, которым была окутана его жизнь.

Он позвонил в дверь, и в течение долгого времени ничего не происходило. Снова нажал пальцем на кнопку звонка, хотя звук и действовал ему на нервы. И перестал на нее давить, когда услышал шарканье шагов, гораздо более усталых, чем в прошлый раз, по другую сторону двери.

– Кто там?

Словно все это уже было в его жизни, а может быть, именно потому, что речь и вправду шла о том, что прожито, он не стал больше звонить. А осторожно постучал в дверь костяшками пальцев. Послышалось бренчание засовов и цепочек, и дверь наконец открылась. Обитатель квартиры постарел, стал рассеяннее и казался еще более чужим.

– Что вам нужно?

– Здравствуй.

Человек вынул из кармана очки и нацепил их. Потом вгляделся в него, но не узнал.

– Слушаю вас? Чего вам нужно? – И снова положил очки в карман.

Эй-ты шагнул вперед и вошел в квартиру.

– Ну-ну! Вы чего хулиганите?

Войдя в прихожую, незваный гость запер дверь и повернулся к старику:

– Ты что, не слышал, что меня судили? – протянул он с укоризной, словно отчитывая ребенка. – Тебе никто не сообщил, что меня посадили в тюрьму?

– Вот черт! Ты эт-самое! – Он снова нацепил очки, чтобы хорошенько его разглядеть. – Совсем стал взрослый.

– А навестить меня в тюрьме тебе в голову не приходило?

– Да уж, мать твою: в тюрьму сажают тех, кто здорово нашкодил.

– Прекрасно.

– А тебя, выходит, отпустили.

– Выходит, так. А с мамой что произошло? Из-за чего она покончила с собой?

– Эй, опять ты за старое.

– Не хочешь мне рассказывать?

– Не хочу. Не твое дело.

И больше ему уже ничего не удалось ни сказать, ни подумать, даже пошаркать ногами не пришлось: ребром ладони Эй-ты сломал ему шею. Тот упал, как бесхозный мешок. Очки отлетели в сторону и наделали больше шума, чем тощий скелет свалившегося на пол человека.

Эй-ты присел на корточки, чтобы удостовериться, что отец не дышит. Потом встал и начал щелкать выключателями, зажигая свет в коридорах и комнатах. Грустные голые лампочки тускло освещали нищий беспорядок. В столовой клеенка вся в хлебных крошках. Там же, в столовой, на буфете он увидел фотографию в простой оправе. Глаза женщины сияли, лучились счастьем. Он долго на нее глядел, потом спрятал в карман. Чтобы выйти из квартиры, ему пришлось подвинуть тело старика, мешавшее открыть дверь. На лестнице было темно. Ему показалось, что кто-то из соседей играет на пианино весьма печальную мелодию. А может, ему самому было грустно. Бесшумно, как будто не желая потревожить пианиста, убийца навсегда закрыл дверь родного дома и сделал над собой усилие, чтобы пролить хоть пару слез невыплаканной печали, а может быть, и боли, но ничего не вышло, поскольку мужчины не плачут.

За деньги

Что же, наверное, вот почему: мне кажется, солдаты убивают по долгу службы. Наиболее ясно отдает себе в этом отчет пехота. Они видят врага лицом к лицу и слышат крики детей. До тех, кто бросает бомбы, после их подвигов не долетает даже запах гари. И все же ни для кого из них в убийстве нет ничего личного. Особенно много общего у меня со снайперами: каждый смертельный выстрел – особенный, лично для кого-то предназначенный, как бы ему посвященный. Но те всегда на безопасном расстоянии и действуют посредством пули. Жертву они видят, но заводить с ней знакомство им совершенно не нужно. А мне это необходимо. Я человек, убивающий человека: с каждым я работаю индивидуально. Я убиваю тех, с кем знаком не понаслышке, знаю их имя и фамилию, глядел им в глаза. В этом состоит моя работа. Я не могу позволить себе ни малейшей ошибки, поскольку моя деятельность закончилась бы в два счета, а профессия у нас очень жестокая, потому что, хотя это и трудно себе представить, конкуренция в нашем деле высочайшая. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, я не могу позволить себе совершить ошибку. Никогда.

Да, да, мне ясно, о чем вы; но это не так: ни капли раскаяния. Отношение к работе у меня сугубо профессиональное. Поймите, я убивал мужчин, женщин, детей, собак, лошадей, стариков; всякое бывало, хотя в основном это были мужчины средних лет. И никогда не видел различия между убийством болтливого кассира и устранением двенадцатилетнего подростка, существование которого противоречило намерениям моего клиента.

Естественно: в жизни есть люди, стоящие поперек дороги; я такие затруднения решаю, вот и все. Зачем мне глядеть им в глаза? Это моя гарантия. У каждого свой стиль; мой основан на полной уверенности в том, что это и есть моя мишень. Предварительно в течение недель, предшествующих этому событию, я тщательно изучаю все особенности своей мишени, слежу за обычным ходом ее жизни и даже время от времени с ней заговариваю.

Разумеется: именно тогда я и гляжу ей в глаза. И чувствую себя огромным пауком.

Конечно: объект и не догадывается ни о том, что выступает в роли жертвы, ни о том, что я уже расставил ему ловушку, ускользнуть из которой никак не удастся.

Что вы имеете в виду, сострадание? Этот человек – помеха для моего клиента, вот и все. И тот, кто платит, руководствуется своими соображениями, вникать в которые я не хочу. Так что ограничиваюсь высокопрофессиональным исполнением своих обязанностей.

Ну, выразим это так: как все, чья жизнь посвящена занятиям подобного рода, я живу неплохо, ни в чем себя не ограничиваю, но, может быть, я слишком много времени провожу один. У меня бывают женщины, но иногда я тоскую по пламени домашнего очага и по руке, которая гладит тебя по голове, день катится к закату, а ты лениво наблюдаешь, как на твоем лице беззвучно формируются все новые морщинки, и нет других забот. Да, я чувствителен необыкновенно: я понимаю, что жизнь одна, и это побуждает меня особенно ценить все мелочи в отношениях между людьми, к примеру. Недавно я решил начать совместную жизнь с одной из своих подруг.

Да-да, мы будем жить как муж с женой, вы правы. Она замечательная женщина и ни о чем меня не спрашивает, когда я говорю, что уезжаю по делам, и пропадаю на целый месяц. Вдобавок она почти так же, как и я, любит искусство.

О, несомненно, только представьте, что стены моего дома увешаны множеством картин, в основном современных художников. А сейчас я открою вам тайну: в укромном уголке у меня висит La paysanne Милле…

Да-да, знаменитая картина, о которой говорят, что она…[2]

Нет, что вы, я совершенно спокоен. Благодаря этому маленькому собранию шедевров у меня возникла необходимость установить дома хитроумную охранную сигнализацию. И по правде сказать, я могу себе это позволить.

Два ежегодно. Иногда, в чрезвычайных случаях, три заказа в год.

Нет-нет, этого вполне достаточно. При большем количестве заданий это была бы не жизнь: поймите, что на каждую операцию приходится несколько недель теоретического изучения вопроса и столько же уходит на подготовительную работу. За этим следуют сеансы проб и окончательная формулировка поставленной задачи. Далее – исполнение задуманного и тщательно организованное отступление, которое не должно быть внезапным. В моем случае все вместе занимает три-четыре недели. Стремление к совершенству? Безусловно. Но в нашем деле совершенство – это норма, если не хочешь, чтобы тебя застукали при первом же заказе.

Нет, я не сижу как на иголках: зачем так жить? Я в мире в первую очередь с самим собой; кроме того, с близкими мне и любимыми мной людьми; и в конце концов, со всем миром. И разумеется, меня нисколько не пугает перспектива возмездия, потому что алгоритм моего исчезновения с места действия разработан так эффективно, что никто не подозревает о моем существовании. То есть милейшая и всеми уважаемая бабушка из Дели скончалась от разрыва сердца, и никому из ее многочисленных шумных родственников и в голову не приходила мысль о возможной насильственной смерти. Или, опять же, ребенок, существование которого было помехой, имел несчастье утонуть, когда над пляжем развевался красный флаг. Можете себе представить: служба охраны семьи получила нагоняй года, поскольку мальчишка, на редкость строптивый, скрылся из-под ее наблюдения и никто не знал, куда он запропастился. А он в то время, широко раскрыв глаза, глотал морскую воду, пока я, притаившись на дне, держал его за щиколотки, не давая всплыть на поверхность. Труп обнаружили только через два дня, ведь море в шторм – опасная штука.

Воооот именно! Мне всякий раз приходится изобретать обстоятельства, в мои обязанности входит сочинение как бы некой повести, в которой желаемая смерть соответствует представлениям читателя о действительности и ее правдоподобие не вызывает у него ни сомнений, ни подозрений.

Как? Вы себе воображали, что я брожу по свету с винтовкой с оптическим прицелом и тому подобное? Ради всего святого, ради всего святого, на дворе двадцать первый век!

Скажу вам откровенно, линия между жизнью и смертью очень тонка. Моя задача – откорректировать ее в некоторых конкретных случаях, и я работаю очень чисто. Что вовсе не означает, если уж говорить о профессионализме, что подстроенные нами смерти безболезненны. Это вам не скотобойня, государь мой. Если разработанный мной сюжет требует мучительной смерти, то смерть будет мучительной, и без сожаления должен вам сказать, что не все можно решить при помощи удачно подоспевшего инфаркта.

Смотрите, отец мой: я уверен, что быть человеком высокой культуры помогает мне выполнять свою работу аккуратно, пунктуально и безупречно. Что вовсе не означает, что я склонен к преувеличению: я никогда не проявляю излишней инициативы и не впадаю в театральщину. С моей точки зрения, убийцы, оставляющие на месте преступления перчатки, трефовые карты и прочие подписи, – милые жалкие люди, место которым в романе Агаты Кристи, в глубине души только и мечтающие быть арестованными, чтобы все ими восхищались. Моя задача – ни для кого не существовать. Даже для своих клиентов я не существую.

Разумеется, вы понимаете, что я не буду вам сейчас рассказывать, какими способами, именно так, во множественном числе, я пользуюсь для того, чтобы мне можно было оставить сообщение, и как я поддерживаю связь с клиентами. Но, уверяю вас, ни один из них не мог бы узнать меня в лицо, по имени или по голосу: им неизвестен даже номер моего банковского счета. А расставленные мной силки, единственные для каждого случая и неповторимые, я уничтожаю по окончании операции. Ведь кто-нибудь из этих клиентов мог бы стать для меня угрозой, если бы жизнь его пошла наперекосяк и он пожелал бы переложить ответственность на чужие плечи. Я защищен со всех сторон и потому могу спать спокойно.

Простите, но в моем случае речь никогда не идет о жертвах – речь идет о мишенях.

Жалость, вы говорите? Жалость? Хотелось бы уточнить, что я ничего не имею против своих мишеней, вовсе наоборот: я им признателен за то, что по их милости смогу купить картину Поллока, о которой давно мечтаю. Кроме этого, я не имею в их отношении никаких обязательств, ни моральных, ни финансовых, ни сердечных.

Что ж, я работал на пяти континентах, сохраняя одни и те же принципы.

Зачем я вам об этом рассказываю? Знаете, отец мой, приходит время, когда человек принимает твердое решение выйти на пенсию, и тогда, хочешь не хочешь, появляется желание кому-то довериться, рассказать о себе, высунуть нос хотя бы ненадолго из своего панциря, перед тем как превратиться в честного гражданина, который открыл картинную галерею, чтобы скоротать часы досуга. А также все прочее, что я вам обрисовал: пламя домашнего очага, неторопливое тиканье часов.

И потому что тайна исповеди – всегда самая надежная гарантия.

Что ж, сказать вам честно, не раскаиваюсь.

Но послушайте, человек божий, с чего мне раскаиваться в том, что составляет гордость моей жизни?

Помилуйте, я вовсе не нуждаюсь в отпущении грехов. Мне желательно только, чтобы меня внимательно выслушали. Вы исключение из созданных мной правил игры, которые я до сегодняшнего дня соблюдал. Я никогда о себе не говорил, но, зная, что работаю над последним заказом, заключающим долгую и плодотворную профессиональную деятельность, решил позволить себе такое легкомыслие.

Нет, я отнюдь не опасаюсь, что вы кому-нибудь об этом расскажете, поскольку твердо верю в неразглашение тайны исповеди.

Согласен, вы можете оказаться способны совершить сей страшный грех и нарушить тайну исповеди, это бесспорно. Вы совершенно правы. Подобные вещи уже случались, насколько мне известно.

Совсем не обязательно быть верующим, чтобы иметь об этом представление.

Что тут скажешь: я человек хорошо информированный.

А почему я так спокоен? Да потому, что вы и есть мой последний профессиональный проект, отец мой.

Не в обиду будь сказано, но я надеюсь, вы поймете, что я не могу раскрыть вам имени клиента, от которого поступил заказ.

Говорю же вам, не могу; не стоит настаивать. Однако мне доставляет удовольствие заметить, что вы никогда бы не поверили, будто этот человек на такое способен.

Шанс выжить? Не имеет смысла бросаться наутек, поскольку шансов никаких, отец мой. Вы конечная точка моего пути. Прощайте, рад был с вами познакомиться.

Польдо

Кличут меня Польдом. Родителей по прозвищу звали Блази и Калпена. Я из рода Харчков, что из поселка Арреу. А занятие у меня известно какое, я баранов краду. И кличка у меня есть, Польдо Харчок. Разбойничать я начал затем, что крестьянское дело мне встало поперек горла, глядишь с утра до ночи в землю, а в руках, чтоб им пусто было, то грабли, то коса. И в звездный свой час перетащил я от одного хозяина к другому сотни овец, и ни пастухи, ни хозяева даже и ухом не повели. Это работа тонкая, тут надобно терпение, поскольку нахрапом скотокрадство брать нельзя, а нужно действовать потихоньку, и тайные загоны тебе нужны, где хранить добычу, прежде чем переправлять ее через горный перевал. И покупатель, главное, нужен толковый, чтоб приютил их и спрятал от чужих глаз, от греха подальше. Хороший это промысел, красивый, на свежем воздухе, с ним живешь и в ус не дуешь, хребет не ломаешь, греби себе деньгу лопатой да гуляй по белу свету, от Аркалиса и Баро до Валенсии, от Таваскана до Арроса, и ущелья Эстаона, и Тирвии, от Алинса до Льесуи, от Тора до Изила, а если уж припрет, то и до Фламиселя[3], что на другом краю долины. И к французишкам тоже захаживаешь, в их земли. Бывает, утянешь одного ягненка и два дня с ним шагаешь. И как же весело на душе становится, когда чуешь, что вот-вот окажешься с новым гостем в укромном месте, на тайном своем пастбище в лесочке в Перозе[4], а там дожидаются тебя два десятка покладистых барашков, только и ждут, чтобы ты их вывел попастись, эх, красота! Я и не умею толком объяснить эту радость, но вы уж как-нибудь поймете. Я такой мастер своего дела, что ни одному пастуху, как бы он ни хвалился, что всех своих животных знает по имени, не углядеть, двести тридцать четыре их или двести тридцать пять. Ну а как же иначе? Болваны они все, эти пастухи. Бывало со мной и такое, что украду целое стадо и успею еще и остричь всех овец, прежде чем переправлять их через перевал Аула[5], и лишние денежки заработаю на продаже шерсти за хорошую цену тому, кто не задает лишних вопросов. Жил я припеваючи, пальцем не трогая ни грабли, ни серп, ни косу, так что грех бы жаловаться. Жаль, после затишья наступает буря, а ветром приносит беду. И к несчастью своему, не закопал я угли от костра и корочки от сыра. Сыр этот я стянул у Рикарда из Алоса, из рода Болтуньи. Ума не приложу, как так глупо попался. Видно, столько лет подряд дела мои шли без сучка без задоринки, что раз-другой поневоле зазеваешься. Я и не подозревал, что меня уже выследили. Как раз тогда у меня уже давненько гостили штук двадцать бяшек, украденных у Кареги из Сона[6], толстосума из республиканцев, который если и жив еще, так только милостью Господней да контрабандой, а овец у него столько, что не сосчитать. Но вышло так, что гнусный выродок, чтоб его черти взяли, и вправду пересчитывал их каждый божий день. А вместе с Карегиными баранами было у меня на пастбище в Перозе еще голов тридцать из одного из стад Кривого из Алоса: он-то их уж точно никогда в жизни не хватится. Зря я с Карегиной скотинкой связался, ведь у него хоть полдюжины ярочек уведи, обеднеть бы он не обеднел, но рассвирепеть рассвирепел, да так, что не унять, и гнался бы за похитителем до той поры, пока не сжил его со свету. Мстительный тип. Злопамятный. Так трое Карегиных прихвостней, привыкших гнать дичь по следу, меня и разнюхали.

– Крыса, – прорычал рослый толстяк, сплюнув на землю.

– Господь вам в помощь, мужички, и ангела в дорогу. – Я, улыбаясь, раскинул руки в знак радушного гостеприимства.

– Чего?

– Господь, говорю, вам в помощь, и доброго ангела.

– Черт тебя дери, Господь ему в помощь! – Он обернулся к своим тупым помощникам. – Проверьте клейма на баранах, а у кого их нет, так заклеймите.

Тупые пошли разглядывать скотинку. У почти двух десятков обнаружили клеймо на ноге. Я и не подозревал, что уже несколько месяцев Карега специально для скотокрадов вроде меня клеймил свою животину крошечной отметиной, которую просто так не найдешь. Пройдоха. Шестерки прямо на месте пометили каленым железом всех тех овец, которых Кривой и не думал клеймить, не подозревая, что у скота, пасущегося в Пальярсе, могут быть другие хозяева, кроме него. А в это время главный на меня глядел, жевал травинку, лыбился и бог знает о чем думал.

– Пятьдесят три барашка в загоне, – прокричал один из прихвостней. – И все они теперь Карегины.

– Эх, эх, – проворчал главный. – Второй раз попадаешься, Польдо. – Он замолчал, потому что в уме считал медленно. И наконец произнес: – За кражу пятидесяти трех тебе полагается сотня ударов кнутом.

– Тогда пошевеливайтесь, а то мне недосуг, – подколол его я.

– Тебе недосуг?

Громила обернулся, чтобы разделить шутку с прихвостнями, которые радостно заржали.

– Мне надо ярочек Кривого домой к хозяину вести, – предупредил их я. – Он меня давно поджидает.

– Слыхали, шестерки?

– Нет тут никаких ярок Кривого. Ни одной.

– Кто же их у меня увел? – Я огляделся по сторонам, немного ломая комедию, как батюшка Жуан из Арреу, когда во время проповеди делает вид, что ищет черта среди прихожан. – Вокруг вор на воре.

Признаюсь, язык мой – враг мой. Больно длинный. И в этот раз он меня подвел, потому что старшой снял с плеча ружье и прицелился мне в грудь, и все жевал травинку, и все лыбился, и все думал бог знает о чем.

Было ясно, что ничего хорошего мне не светит. И все же не удержался и обматерил по первое число и сукино отродье Карегу, и пакостных ублюдков, нанятых им для мокрых дел.

Я хотел только взмолиться, стреляй же, падла, не тяни, я готов в штаны наложить от страха и ни за что на свете не хочу обосраться. Но вместо этих слов у меня вырвалась тирада, как у судьи или поэта, и вместо «стреляй же, падла, не тяни» я завернул про сукино отродье и пакостных ублюдков; скажу по совести, что вышло складно, комар носа не подточит.

Старшой, к таким выкрутасам не привыкший, приставил дуло мне к животу и выстрелил в упор. Кишки попадали на землю из дырки в брюхе. Забрызгали траву и парочку ягнят, стоявших слишком близко, всех окатили, как младенцев, когда их крестят в купели Божьей Матери Снегов, пометив их моей кровью. Зато в штаны я не наложил.

Меня зарыли в яму и засыпали землей, прямо у дороги в Монтгарри[7], молча, не спеша, время от времени матерясь себе под нос и ругаясь на то, что за грязь развели. Потом угнали пятьдесят трех баранов и оставили меня одного. Последний раз я услышал их блеянье, наверное, тогда, когда солнце садилось за Вершину или за Варнавский лес. А потом долгие дни и месяцы становился сырой землей.

Не знаю, сколько времени прошло. Под землей все дни темны и идут быстрее, а может, медленнее, кто их знает. Многие годы спустя я почувствовал, что кто-то роет возле моей ноги или того, что от нее осталось. Хорек или голодная лиса, подумал я тревожно, боюсь я их, тварей кусачих, нет мочи. Но тут послышались проклятия и крики, которых я толком не разобрал. Что там бормочут лягушатники с другого края перевалов Аула или Салау, я еще понять могу, у них-то речь точь-в-точь как у нас в Долине. Но тут, казалось мне, кричали по-кастильски, а на кастильском я ни бельмеса, трещат на нем, как сороки. Пока я так раздумывал, рядом со мной уложили пятерых парней. Одного из них я знал: это был Зидру[8] из семьи Жулианы из Борена[9], старший из всех своих братьев, он был гораздо моложе меня. Только в мозгу у него застряла пуля, у бедняги. Потом я пригляделся к остальным четверым новоприбывшим и увидел, что у них тоже лоб пробит и праздника им особо не хочется.

Время текло медленно, а может, и быстро. Все пятеро незваных гостей вскоре тоже стали сырой землей. И поговорить ни с кем из них как следует по душам мне так и не удалось. Так мы лежали рядом долгие, долгие дни того времени, что протекает у вас под ногами. Пока в одно прекрасное утро, а может быть вечер, кто-то не начал рыть глину у нас над головами. Я снова подумал, хищники, медведь, и опять перепугался, что кто-нибудь меня укусит, хотя кусать уже было и нечего. Однако сожрать меня и этим новым пришельцам не заблагорассудилось. Я было подумал, что снова к нам гости: еще кто-нибудь с пулей в голове. А лопата скребла и скребла, раскапывая могилу. И кайлом едва ковырял кто-то. В конце концов какие-то отъявленные крикуны выволокли меня на жутко слепящий свет. И приятелей моих вытащили, и давай нас фотографировать. Щекотали мне кисточкой лысину, понимаешь ли, чтобы стереть с нее пыль. А через некоторое время к нам подошли три старушечки, поглядели на нас жалостливо, растрогались, и давай реветь. Ни одну из них я не узнал. Оттяпали у меня без разрешения кусочек кости, а потом накрыли нас то ли мешковиной, то ли песком посыпали. Время от времени приходили разные люди, фотографировали нас, о чем-то рассуждали, и, честно вам скажу, я особо не разобрал, что они такое говорили: пролежав столько лет под землей, слабеешь, перестаешь понимать людей и почти их не слышишь. Опять явились старушки, и старички тоже пришли. И снова снимки, снимки, словно в студии Матиаса Рафеля в Сорте[10], только никто к тебе не пристает, что, мол, встань прямо, оденься поприличнее, сейчас вылетит птичка, и все такое. Когда я был совсем мальцом, меня как-то раз собирались сфотографировать, но так до этого и не дошло. А вот сейчас, как лысый стал, так и давай щелкать.

Как-то раз к нам понаехали важные гости, и толпа народу сбежалась их послушать. Сказав торжественные речи, они осторожно засыпали нас той же землей, под которой мы до того времени покоились. Потом их стало не слышно. Однако я углядел, что рядом с нашей могилой поставили плоский камень. По прошествии дней или месяцев, а может быть и лет, мне удалось разобрать, что на нем написано.

МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ У ХИЖИНЫ ПЕРОЗА[11],

где вечно покоятся останки:

ЖОРДИ ГАСЕТА-КАЗАДЕВАЛЯ, ИЗ СЕМЕЙСТВА ГОРРО, ЧТО В ИЗИЛЕ, крестьянина 38 лет

ЛЬИЗЕРА САНСЫ-БАРЛАБЕ, ИЗ СЕМЕЙСТВА МОРОС, ЧТО В АЛОСЕ, крестьянина 57 лет

ИЗИДРЕ ТИРВИО-ПЕНЫ, ИЗ СЕМЕЙСТВА ЖУЛИАНЫ, ЧТО В БОРЕНЕ, 25 лет

ЖАУМЕ ЛАМАРЖЕ-РИУ, ИЗ СЕМЕЙСТВА МАЖИ, ЧТО В ИЗАВАРРЕ, кузнеца-оружейника, 45 лет

НАРСИСА БАРЛАБЕ-ЖИРАЛТА, ИЗ СЕМЕЙСТВА КАРДЕТА, ЧТО В ИЗИЛЕ, крестьянина 33 лет

НЕИЗВЕСТНОГО КРЕСТЬЯНИНА,

героев и жертв гражданской войны, расстрелянных войсками генерала Франко

10 мая 1939 года

Да не померкнет в сердцах новых поколений память о неподкупных и отважных мучениках

Борда-де-Пероза, 10 мая 2002 года

А я-то всю жизнь изворачивался как мог, чтобы увильнуть от крестьянской работы. И знаете что? Рад бы я был, если бы на том месте, где меня окрестили неизвестным крестьянином, написали: «Польдо Харчок из Арреу, 43 лет». А рядом: «лучший в долине похититель баранов».

Buttubatta[12]

Просторная комната с высоким потолком. Стены заставлены книгами. Хозяин появляется на пороге и обеспокоенно оглядывается по сторонам, вскинув трубку, будто в кого-то из нее целится. Похоже, он забыл, зачем сюда пришел. Видимо, роясь в памяти, рассматривает планшет, телефон, записную книжку. Озирается по сторонам и заглядывается на пожелтевший корешок «Руководства по инквизиции»[13], изданного в Антверпене. Он купил его лет десять-двенадцать назад, когда еще жил беспечно, когда никто еще не впустил в его душу адские сомнения, беспрестанно повторяя «теперь-то уж точно, да, теперь-то уж точно». Хозяин не знает, что осматривает место преступления, пока оно еще остается всего лишь замечательной тихой читальней, в которой полным-полно библиографических редкостей, в числе которых две инкунабулы[14] и множество иных чудес книжного дела. Есть здесь и совершенно плебейские издания, некоторые даже – прошу прощения за непристойность – в бумажном переплете. А также я: самый старинный фолиант во всей библиотеке, хотя об этом никто и не догадывается. Теперь он сел подумать. Что ему было здесь нужно? Телефон. Да, ему хотелось удостовериться, что трубка повешена, ведь бывает так, что чем важнее звонок… Хозяин проверяет, что трубка лежит правильно. Озирается, не обращая внимания на нас, долголетних и постоянных спутников его жизни. Итак, ничего подобного: трубку повесили правильно. Орудие неминуемого убийства находится на столе. Оно скрывается под видом безобидной стеклянной пепельницы, о край которой хозяин выбивает чубук потухшей трубки. Перемешивает в чаше табак спичкой и снова постукивает об орудие убийства. Потом зажигает спичку. Облако синеватого ароматного дыма. Что создавало бы уют, но обстоятельства не те.

Хозяину пятьдесят семь лет. Я это знаю потому, что у него день рождения, как раз сегодня. Об этом он и словом не обмолвился, однако подлиза Мария решила дать ему понять, что о подобных вещах не забывает, и заказала торт с двумя цифрами из алого воска, увенчанными фитилями. Но вышло так, что подлец-кондитер – кто был бы на такое способен, кроме отъявленного мерзавца, – поставил сперва семерку, а пятерку вслед за ней. Или сама Мария отличилась? Хозяин в негодовании переставил их местами, понятия не имея, что не доживет до преклонного возраста; возможно, его и настигнет злополучная пепельница. В неведении он зажигает обе свечи и торжественно, как в церкви, задувает их и хлопает в ладоши, хотя никто его не слышит. Так всегда делали его домашние, когда очередной именинник дул на свечи, символизирующие прожитые годы, под вспышки фотоаппаратов, увековечивающих мгновение на карточке, с тем чтобы ее удостоили мимолетным равнодушным взглядом и на веки вечные упрятали в коробку из-под ботинок.

Он смотрит на часы. Просто так и без всякого смысла, ведь от того, который час, не зависит ровным счетом ничего; важен только сам звонок, будь то сейчас, десять минут спустя или через час. Позвоните, умоляю, позвоните, и покончим с этим адом, это не жизнь, каждую осень одно и то же.

Очевидно, судьба – ироничная дама, поскольку тут раздается звонок. Однако звонят в дверь. Тут у него и вправду появляется повод изумленно взглянуть на часы. Гостей хозяин, без сомнения, не ждет. Выходя из библиотеки, он машинально завязывает пояс домашнего халата. Ему не приходит в голову сказать себе: «гляди-ка, убийца пожаловал», – ведь человек у двери еще никого не убил, даже если ему и предстоит это сделать. До библиотеки доносятся приглушенные голоса и негромкий хлопок закрывшейся двери. Мой господин возвращается с незваным гостем, имя коего мне незнакомо; он моложе, в плаще, покрытом каплями воды после недавно прошедшего дождя. Из вежливости хозяин предлагает ему раздеться. Сняв плащ, тот встряхивает его, совершенно не соблюдая приличий. Капли тают на толстом ковре, готовом приглушить глухие стоны жертвы. Затем новоприбывший протягивает плащ владельцу дома, и тот уходит куда-то его повесить. Потом возвращается, нетерпеливо предвкушая хорошие новости, хотя никак этого не выдает, и видит, что гость, разинув рот, разглядывает корешки книг. Услышав, что хозяин вернулся, он оборачивается, улыбаясь.

– Никогда их не видел в таком количестве.

Это дурацкое замечание, недостойное ответа, слышать нам, к сожалению, время от времени приходится. Не тратя лишних слов, хозяин садится, неопределенным жестом указывая на другое кресло, и говорит, «я вас слушаю».

– Вам уже известна цель моего визита?

– Нет. То есть… – Он машинально оглядывается на телефон, смущенно и несколько потерянно улыбается и заключает: – Могу себе представить, однако… По правде сказать, нет. Я ждал звонка.

– Звонить мне не поручали.

– Так, значит, вы не за этим… Или все же?

Молчание. Похоже, ни один из них нисколько не заинтересован в том, чтобы сделать первый шаг. Или оба хотят выждать время, чтобы собеседник решился первым. В конце концов новоприбывший располагается в кресле поудобнее, решив, что готов сколько угодно сидеть в тишине.

– Это имеет какое-либо отношение к Стокгольму? – в конце концов еле слышно спрашивает хозяин.

– Нет. Насколько мне известно.

– Что вы имеете в виду, насколько вам известно?

– Жизнь чертовски непростая штука, так что очень может быть.

– Хорошо, я вас слушаю.

– Да нет, просто… Одним словом, мне поручили только одно: я должен вас убить.

Он замолкает; в ответ ни звука. Тома на полках тоже притаились. Я чувствую, что моему соседу страшно. В комнате стоит тишина, потому что требуется порядочно времени, чтобы переварить подобное известие.

– Сейчас?

Он не спросил ни «как», ни «почему», ни «кто», он не сказал «о нет», не закричал ничего такого, чего бы следовало ожидать, например «спасите», «помогите», «полиция». Он произнес «сейчас» с оттенком раздражения, словно самым важным в этой новости была не ее сущность, а момент поступления. Как будто ужасное известие его не страшило, а только раздражало. Должен признать, что этим хозяин меня приятно удивил.

– Да, сейчас, – отвечает человек, имени которого мы не знаем, предполагаемый убийца. Похоже, что такой реакции от владельца дома и библиотеки он не ожидал.

Хозяин ненадолго погружается в раздумье. Шутить он не расположен, но не может удержаться и не сказать, вы очень не вовремя, я жду важного звонка, и…

– Я вовсе не тороплюсь, – замечает убийца.

Жертва встает. Душегуб не двигается с места, но вопрошающе поднимает бровь. Хозяин снимает домашний халат, как будто мысль умереть в гранатовом халате ему неприятна. Повесив его на спинку одного из пустующих кресел, он направляется к шкафчику, стоящему в углу. И достает оттуда не какой-нибудь пистолет, а бутылку коньяка и два огромных бокала.

– Льда, извините, не припас, – говорит он с язвительной насмешкой, на мой взгляд совершенно не замеченной новоприбывшим.

– Я не люблю добавлять лед, – признается душегуб, на всякий случай все еще не опустивший бровь.

Хозяин, уже без халата, ставит фужеры на столик, что пониже. Откупоривает бутылку и аккуратно разливает коньяк по бокалам. Потом берет один из них, протягивает убийце и поднимает другой бокал, обхватывая чашу ладонью и нежно перемешивая жидкость, вдыхая ее аромат.

– Это арманьяк, – неожиданно предупреждает он, словно пытаясь избежать ненужных споров, покуда они не начались.

Посторонний, уже без плаща, берет свой бокал с коньяком и повторяет движения за хозяином. И быть может, слишком поспешно осмеливается попробовать красноватый напиток.

– Бесподобно, – в восхищении провозглашает он. И молча наблюдает, как мой господин чиркает спичкой и нагревает жидкость через стекло. Об этом он не говорит ни слова – скорее всего, из страха выставить себя невежей. И, согревая напиток рукой, принюхивается к краю бокала.

Вот снявший халат хозяин отпивает глоток арманьяка. Превосходно. По всему телу разливается приятное тепло. Тут в голову ему снова приходит мысль о телефоне. Это уже слишком, нельзя заниматься двумя вопросами одновременно. Он делает вид, что ничто его не тревожит, и замечает гостю, не глядя на него, что хотел бы знать, по какой причине тот должен его убить, а главное, кто его прислал, ведь врагов у него нет.

– Из очевидных соображений я не могу сказать вам, кто мне платит.

– Не столь очевидных, – отвечает тот, все еще держа в руке бокал. – Когда меня не будет в живых, я не смогу воспользоваться этими сведениями даже под страхом смерти. – И улыбается, словно прося прощения за столь дешевый каламбур.

Молчание. И даже телефонный звонок не решается нарушить это затишье. Мужчины в тишине смакуют арманьяк. В конце концов, после продолжительного раздумья, тот, что без плаща, говорит, «меня прислал некто по имени Орест Пуйч».

Если предполагать ранее невообразимую возможность, будто кто-то желает от него избавиться, именно у Пуйча могли быть для того все основания. Однако это никогда не приходило в голову хозяину, снявшему домашний халат.

– Он вам сказал, почему хочет моей смерти?

– Конечно. Чтобы завладеть предприятием.

Глоток коньяка. Поставив бокал на стол, он кончиками пальцев осторожно прикоснулся к телефону, словно приглашая его зазвонить, а потом на несколько минут занялся трубкой. Он вытряхнул из нее пепел, постукивая об орудие убийства, и снова набил ее табаком из металлической коробочки, стоящей на столе возле пепельницы. Если бы дело было не в октябре, он бы, честное слово, испугался. Однако сейчас его голова занята совсем другим, и все остальное не так важно.

– Курение сокращает жизнь, – достаточно легкомысленно заявляет душегуб.