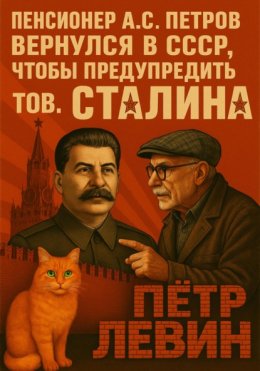

Читать онлайн Пенсионер А.С. Петров вернулся в СССР, чтобы предупредить тов. Сталина бесплатно

Глава 1. Последнее желание

Москва, наши дни. Больница № 24. Реанимация. Душный июль, окна нараспашку.

Александр Степанович Петров, 97-летний пенсионер, лежит на промокшей от пота постели, вцепившись скрюченными пальцами в одеяло. За окном заливаются птицы, ветер доносит запах липы. Старик вспоминает, как мальчишкой лазил на большое дерево возле дома и рвал душистые соцветия, а после мама сушила липу на газете. Потом была война, которой, казалось, не было конца, но и она закончилась. А потом он моргнул – и оказался тут, в больнице, где сёстры возят его на каталке из реанимации в палату и обратно вот уже неделю, но кажется, что теперь и эта неделя бесконечна – как раньше казалось детство. Петров устал бороться за жизнь и молил только об одном: чтобы эта чехарда поскорей закончилась.

Вошел доктор, пятидесятилетний высокий, полный, лысоватый, грузный, в халате с короткими рукавами, который был ему мал. Мужчина подошел к Петрову, и выпирающий живот нависал над кроватью.

– Ну что Александр Степанович, ещё поживём?

И, не дожидаясь ответа, пошел дальше.

У Петрова закололо сердце, и он, наконец, начал умирать. Приборы запищали, и доктор вернулся, внимательно посмотрел на монитор.

– Котеролак внутривенно… – скомандовал доктор подбежавшей дежурной медсестре.

Та выхватила из тумбочки ампулу и начала дрожащими руками набирать в шприц лекарство.

– Сейчас, сейчас, – говорила она пенсионеру, у которого выступила испарина и глаза которого закатывались.

– Хочу… хочу… – прошамкал пенсионер треснутыми бледными губами.

– Что ты хочешь, дорогой?

– Чтобы меня вернули…

– Куда вернули, милый?

– Домой, в СССР.

***

Темно. Холодно. Мяу.

Глаза открылись. Мир казался ниже. Гораздо ниже. И голос старой женщины пробился сквозь сознание:

– Васька, ты чё опять в сенях-то ночевал, дурында? Поди дед Игнат закрыл, старый идиот. Иди на печку греться!

Петров попытался подняться… и увидел рыжую кошачью лапу. Как говорится, бойся своих желаний: пенсионер оказался в теле кота.

– Мяу, твою ж мать…

– Что ты сказал, не поняла? Разговаривать по-человечьи что ли научился? Изба стынет!

Пенсионер посмотрел наверх и увидел дородную женщину в сером платье до пят с накинутой на плечи телогрейкой. В руках она держала газету «Правда», в сенях было темновато, но острого кошачьего зрения хватило, чтобы увидеть дату – 5 марта 1952 года.

– Я ж дверь закрою, скотина ты рыжая! Идёшь, последний раз спрашиваю?

Пенсионер А.С. Петров встал и, пошатываясь, проследовал в хату на четырёх конечностях. Внутри была большая тёмная зала, которую освещала тусклая лампочка под низким дощатым потолком. А ещё в комнату лился сизый свет через три крошечных окошка, внутри которых лежала белая вата, а на стёклах наклеены вырезанные из газеты снежинки. У стены стояла огромная русская печь, подбелённая известью. Было тепло, пахло сеном, капустой, дымом и чем-то мясным.

Пенсионер оглядел печь, прищурился и вздохнул. "Так, если я кот, значит, я прыгаю"…

Сначала он запрыгнул на деревянную скамью, что стояла у стены рядом с печкой. С неё – на пузатый сундук, на крышке которого лежал вязаны половик. Затем – на приставленную к печи деревянную лестницу, на мгновение замер, балансируя, примерился – и, напрягшись, с неожиданной для себя грацией прыгнул на лежак. Там было по-домашнему уютно: подстилка из старого тулупа, валенок без пары и подушка.

Он улёгся, свернулся клубком и положил лапы под себя. Горячий кирпич под боком и запах домашнего уюта заставили на миг забыть, что он больше не человек. Пенсионер моргнул пару раз, вслушался в звуки дома – за окном свистел ветер, печка потрескивала, бабка бурчала себе под нос.

Кот. Он был котом. И не просто котом – рыжим деревенским котом по кличке Васька. Говорящим. По-видимому нечаянно оброненные в сенях слова услышала старуха, и она их поняла. А раз так, то дальше надо помалкивать и в крайнем случае мяукать. Иначе, если люди услышат человеческую речь, могут и в НКВД на опыты сдать – не пожалеют.

Пока он размышлял, как ему теперь жить, вдруг почувствовал резкий толчок в бок – и кубарем полетел с печки, сбив по пути валенок.

– Мяу мя…

– Дуська, опять блохастого бездельника домой запустила! – раздался сверху ворчливый голос. – Пусть мышей в сенях ловит, гад.

– Ты, Васька, того, не слушай старого дурака, – сказала бабка с усмешкой, наливая половник кислых щей в глиняную миску. – Лучше щец наверни жирных, наваристых. Не каждый кот такое ест. Как барин прям у меня питаешься!

– Ох и барин, только блохастый!

– Сегодня старик мой опять к клубу пойдёт, слухов насобирать. Всё ему неймётся. Мол, в Москве-то дело мутное. Говорят, началось… У нас, слава богу, пока спокойно. Но и его, дурака, скоро сцапают – языка длинного.

Слово «Москва» отозвалось в голове Петрова, как звон колокола. Он напрягся, уши сами встали торчком, и хвост дернулся. Он знал – именно оттуда всё начнётся. Там, в просторных залах Кремля, скоро всё изменится.

– Ты коту-то не рассказывай. У кота тож уши пади есть, – хмыкнул голос с печки.

Из-под одеяла свесились босые старческие ноги, узловатые, с натоптышами, и вскоре показался сам старик. Небольшого роста, худенький, с большой окладистой бородой, кривым носом и весёлыми глазами. Он осторожно слез по деревянной лестнице.

– Пф-ф-ф, а печка нынче как летом! – выдохнул он, потирая поясницу. – Ты бы жар прибавила-то!

– А ты думал, тебе дед Мороз придёт греть старые кости? Уголь, чай не бесплатный. А дрова бесплатные – иди коли – не хочу, старый бездельник!

Старик хмыкнул, подошел к вешалке у двери, где на крючке висели его ватные штаны, а рядом – старая шинель с петлицами, оставшаяся с войны. На голову надел ушанку, сунул ноги в валенки.

– Васька, – обратился он, мельком посмотрев на кота, – ты не шляйся по подоконникам, мышей хватай, от безделья народ с ума сходит. А мне надо в клубу. Там мужики новости приносят, интересные. Вот вчера, например, Пашка говорил – в Москве, мол, Берия зачастил куда-то по ночам. Нехорошо. Говорят, Сталин болеет.

Он посмотрел на Дусю, нахлобучил шапку пониже и добавил:

– Ты дверь за мной не закрывай. Если до темна, значит, остался на партийный просмотр «Тараса Шевченко».

– Опять будет пахнуть керосином от тебя и спиртом, – проворчала бабка, – питаются там самогоном, как не в себя.

– Это для политического разогрева, – хмыкнул дед, махнул рукой и вышел вон, хлопнув тяжёлой дверью.

Сквозняк пронёсся по хате, и Петров, всё ещё лежа на полу, вжался в половицы.

– Так ты жрать будешь? Или вылью в яму… – сказала Дуська, слегка повысив голос, но всё с той же заботой.

И Петров поволочился к миске. Понюхал – вроде не отрава. Прильнул к жирным щам. И начал хлебать. Вкус детства. Такие щи из петуха готовила мать.

Наевшись, с набитым брюхом завалился под лавку и вытянулся, как только может вытягиваться довольный кот.

– Ты вбирайся на печку, дорогой, – сказала Дуська ласково, – Дед он заполошный, но добрый. Только язык у него как помело, хуже, чем у иной бабы.

Петров вскочил на лапы, снова оглядел печь и повторил своё предыдущее восхождение. Сначала – на скамью, потом – на сундук, затем на лестницу, и, оттолкнувшись, метко прыгнул на лежак. На этот раз устроился основательно: свернулся калачиком рядом с подушкой, морду прикрыл лапой и – сразу заснул.

Дед вернулся за полночь. Дверь хлопнула, по полу потянуло стужей. Он топнул валенками, стряхнул снег с плеч – лампочка на потолке вспыхнула и тускло осветила фигуру в шинели, на которой быстро таял снег. В руках – веник. Скрючившись, он начал смахивать снег с валенок и приговаривал вполголоса:

– Ах, Дуся, ух, Дуся. Что я слышал. Что я знаю… Чай-то горячий есть?

Он заглянул в сторону койки, где бабка, распластавшись на боку, храпела, как тепловоз.

– Ах ты спишь, старая? – прошептал дед с полуулыбкой. – Ну тогда всю правду коту расскажу.

Старик снял шинель, повесил её на вешалку, из валенка вытащил застрявший шерстяной носок, растёр ступни, и прошаркал внутрь. Подошёл к печке, подпер поясницу и заглянул вверх:

– Васька, где ты, рыжий лентяй? На печке, чай? – проговорила показавшаяся голова старика, – Вот и сиди там, слушай. Только ты это… молчок. Никому. А то времена щас такие, сам понимаешь. Щас за слово поперёк – и того, под белы ручки – и в Сибирь. Хотя куда уж нам дальше. Мы и так в Сибири.

Смирнов почуял перегар и запах ливерной колбасы и горчицы – так пахло изо рта деда Игната.

Старик пропал из виду, шумно достал из-под лавки кастрюлю с щами, отхлебнул прямо из неё, поставил на лавку, и сел рядом, подперев подбородок рукой.

– Это не сплетни, Васька, это политика, – важно сказал он. – Я с Пашкой говорил, а он из леспромхоза. У них человек был в командировке в Красноярске. Так вот: Берия что-то мутит. Сказал, что у человека того связь с каким-то военным из МГБ. И тот говорил, что будто Сталину пишут, а тот молчит.

Петров вздрогнул. Он знал дату смерти тов. Сталина: 5 марта 1953 года. Пенсионер вспомнил, как мать тогда пришла домой, с красными глазами, и выла всю ночь.

– Да ты не знаешь… – продолжал старик. – Там, говорят, врачей арестовывают пачками. Всё жиды. Они ведь Сталина лечили не так. Специально… А Берия всё ходит хмурый, людей в кремлевских коридорах почти нет. Мол, готовит что-то.

Петров слушал, навострив уши. Он вспомнил дату на газете – 5 марта 1952 года.

И понял, зачем он вернулся. У него есть ровно год, чтобы предупредить тов. Сталина. И тем самым спасти СССР.

Осталось дело за малым – попасть в Москву, добраться до Кремля, найти Иосифа Виссарионовича. И сказать ему: «Товарищ Сталин, вас хотят убить. Ваш ближайший соратник – предатель. Его зовут Лаврентий Берия».

Вот теперь Смирнов понял, что в теле кота он не просто так. Если бы он был простым пенсионером, добраться до Сталина ему было бы невозможно – пристрелят на подступах. А вот коту проще пройти через охрану и всё рассказать… Уж говорящему коту тов. Сталин поверит… Вождь поймёт…

– Чует моё сердце, – сказал старик, отхлёбывая щи, – всё переменится скоро. Предатели. Кругом предатели.

– Мяу, – сказал Петров.

Он спрыгнул с печки, пробежался по полу, запрыгнул на подоконник и посмотрел в непролазную темноту. Где-то там, далеко, за лесами и болотами, через тысячи вёрст, стоит Москва и кремлёвские звёзды горят над Кремлём. Вот он, шанс изменить будущее. Есть только год… Москва. Кремль. Сталин.

Глава 2. Дорога в Москву

Утро в деревне Козловка, что затерялась на бывших болотах между Обью и Томью в Томской области, рождалось не вдруг – оно вползало: тяжело, натужно, сквозь трескучий мороз, через мутные ледяные узоры на оконных стёклах, под треск поленьев, надсадно гудящих в пасти русской печи. Пахло душистым травяным чаем и льняным маслом, пряный аромат разносился по избе широким, тёплым ароматом.

Старуха Дуся жарила блины и вполголоса напевала:

- – А у Сеньки, а на Сеньки,

- Голубые зенки, голубые зенки…

- Ой лю-ли, ой лю-ли.

- Сенька любит пироги…

Пенсионер рано встал, покушал щей, и сидел рядом с горшком на узком деревянном подоконнике: наблюдал, как просыпается заснеженная деревня.

Сугробы громоздились вдоль улицы белыми волнами. Из труб низких бревенчатых изб шёл сизый док. На той стороне дороги соседи, гуртовщики из колхоза «Красный Пахарь», уже запрягали пару гнедых в обитые железом сани – сегодня воз шёл в район: в село Чахлово, к железнодорожной платформе.

– Дусь, – сказал дед с печки и прокашлялся. – Ты мне чайку покруче завари. И масла топлёного в блины положь – не жалей малица-то!

– Чай ему, лодырю… Сегодня сани в район идут, фураж везут, а оттуда – товары. Там и Степаныч, и Павел. Я договорилась вчера – пусть возьмут мешок муки. Передадут в лавку за барыш.

– Муку? А что, почта у нас теперича не работает?

– Почта – у начальника. А он, сам знаешь, хапуга. А в обозе – по-людски. Слазь с печки и иди в сарай…

Петров-Васька соображал. Раз сани идут к станции, значит, будет возможность уехать из деревни и товарными составами или, если повезёт, пассажирскими, добраться до Москвы. Лучше не затягивать – хозяйские щи вкусны, но неравен час дед Игнат мышей ловить заставит.

Все пути ведут в Москву, так было в будущем, откуда пенсионер попал в тело кота, так есть и теперь, во времена тов. Сталина.

Игнат кряхтя слез с печи и пошаркал босыми ногами к окну, на котором сидел Васька. Не обращая внимания на кота, дед снял с чугунной батареи шерстяные носки и принялся их натягивать. Потом также лениво поплёлся к вешалке у двери, надел валенки, шапку-ушанку и тяжёлую шинель… И когда схватился за железную ручку обитой войлоком двери, Смирнов был у его ног и протяжно мяукал.

– Выпусти, аль в туалет хочет Васька, – наказала Дуся.

– Ох и отморозит себе причиндалы… – пробурчал Игнат, но послушно открыл дверь в сени, а потом – холодную, деревянную, ведущую на улицу.

Мороз цапнул за лицо, точнее, за морду – градусов пятнадцать, не меньше. Пенсионер юркнул вниз, прыгнул на ступеньку, на вторую – и тут же провалился в снег.

– Почистить бы надо снежок, Васька. Лопата у меня люминевая, это тебе не совковая, – проворчал Игнат и пошёл по нечищенной тропке к калитке. Скинул ремень от ЗИЛа, притянул на себя калитку, собирая снег в гармошку, и бочком вышел на улицу, старясь не зацепить шинель о гвозди.

– Степаныч! – крикнул он. – Мне моя сказала, ты муку возьмёшь в лавку. Ну я принесу, чай?

– Неси, Игнат, неси. Только не надорвись! – звонко отозвался Степаныч, и два голоса весело засмеялись.

Пока дед брёл к сараю, Васька пружинящими прыжками перебрался через сугробы, взобрался на изгородь, огляделся. Сани были обиты жестью, лошади жевали овёс, а рядом, посапывая, курил молодой ученик Пашка – семнадцатилетний парнишка в ватнике. Его наставник, круглый, как бочка, старик Степаныч поправлял упряжь.

Когда возчики ушли за амбар, Петров прошмыгнул в сани, спрятался меж мешков. Пахло соломой, хлебом и немного навозом.

Скоро гуртовщики вернулись, подошёл и Игнат, волоча на деревянных саночках мешок муки.

– А вы думали, я его на горбу потащу? Я ж тоже учёный – три класса образования!

– А мы не думали. Мы не такие умные, как ты, – добродушно фыркнул Степаныч.

Мешок упал рядом с мордой пенсионера, сани вздрогнули, колокольчик на дуге звякнул в морозном воздухе, и деревня поплыла назад – белая, сонная. И как бы на прощанье лениво закукарекал петушок.

За околицей потянулись ели, запахло хвоей. В дороге гуртовщики заговорили:

– Слыхал, Паш, – бубнил Степаныч, – в Москве врачей забирают кремлёвских.

– Наш фельдшер ночью бумажки жёг. Боится – вдруг и его за зад схватят, – ответил Пашка.

– А Берия? Говорят, Сталин‑то его самого остерегается – змия очкастого. Очкарики они завроде умные, у себя то есть на уме…

Петров вздрогнул. Он знал точно: в год смерти Сталина Берию самого арестуют, а потом расстреляют.

К полудню обоз добрался до райцентра. Тут была почта с лепным барельефом Сталина, рядом – сберкасса и магазин из брёвен. Над улицей висели красные растяжки с лозунгами:

"РАСКРОЕМ ГНУСНЫЙ ЗАГОВОР ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ!"

"БДИТЕЛЬНОСТЬ – ДОЛГ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА!"

"ВРАЧЕЙ-УБИЙЦ – К СТЕНКЕ!"

Пока мужики несли мешок в лавку, Петров спрыгнул с саней, юркнул к почте, а затем – к станции. Там, на серой платформе с синей табличкой «Чахлово» собирались люди: колхозницы с тюками, солдаты с чемоданами, мужики с узлами.

Вдали раздался гудок. Над лесом пополз чёрный дым. Подходил чёрный паровоз с большим прожектором, впереди красовалась красная звезда.

Когда паровоз остановился и пар ещё не рассеялся, пользуясь суетой, Петров метнулся между ног, обутых в валенки и сапоги, вскочил в открытый тамбур, оттуда – в багажный вагон. Внутри были ящики с надписью «МАСЛО ТЕХН.» и кипы тулупов. Пахло дёгтем и овчиной. Пенсионер устроился в соломе. Услышал гул станции и голос:

– Всё проверено, пломбы на месте!

Прозвучал длинный сигнал. Состав тряхнуло один раз, другой, колёса затянули тяжёлый аккорд, и состав двинулся в ночь в сторону Новосибирска.

В полудрёме рыжий кот, согревшись, шептал: «Товарищ Сталин, вас хотят убить. Ваш ближайший соратник – предатель. Его зовут Лаврентий Павлович Берия… Я пенсионер из будущего. Вернулся, чтобы Вас предупредить…».

Под глухой гул колёс мелькали безмолвные картины русской зимы: заиндевелые ели, заснеженные поля, застывшие в неподвижности деревни с редкими огоньками в окнах. По чёрному мутному небу, усеянного тусклыми звёздочками, текли облака, расползаясь над тайгой.

Тусклые фонари над платформами бросали на снег бледные пятна жёлтого света. У будок маячили закутанные фигуры – часовые и путевые рабочие. Иногда мелькала просека, одинокая телега, заваленная снегом, старый вагон на запасном пути.Мимо проносились станции – «Ветеран Труда», «Кубово», «Ояш», «Приборостроитель».

На одной из промежуточных станций состав задержался дольше обычного. Петров запрыгнул на тулупы и смотрел через мутное окошко. По деревянной платформе быстро шла группа военных.

Сразу выделялся один: высокий полковник в серо-зелёной шинели с бархатным воротником, на груди – три орденские планки, в пальцах – папироса в жёлтом держателе. Под шинелью угадывался китель с туго застёгнутыми пуговицами. Лицо строгое, волевое, резкие скулы, тонкий ус.

Рядом семенила девочка лет одиннадцати-двенадцати, закутанная в огромный тулуп не по размеру. Из-под воротника выбивалась рыжая коса, а щёки пылали морозным румянцем.

– Товарищ полковник, разрешите, я помогу донести? – звонко сказала она и потянулась к чёрному офицерскому портфелю.

– Не нужно, Людочка, – ответил он с короткой усмешкой. – Портфель легче тебя. Но за старание – спасибо.

Они прошли к купейному вагону и скрылись из виду.

Петров, не отрываясь, смотрел в ту сторону. Что за странная пара? Отец и дочь? Или – пионерка с важным сопровождающим? В сталинские годы такие делегации случались: лучших детей отправляли в Москву, на съезды, смотры, в Кремль.

Через минуту в багажный вагон зашёл проводник – плотный, грузный мужик в сером полупальто, с меховой шапкой и фонариком в руке. Посветил в сторону кота и буркнул:

– Вот и ты, блохастый! Чё прижался? Пошёл вон, пока не пнули!

Петров среагировал мгновенно. Сиганул под ноги и оказался в коридоре соседнего вагона. Лавируя меж сапог, скользя по полу, он свернул в ближайшее купе – и оказался прямо в ногах той самой девочки.

Теперь она была без тулупа – в вязаном бордовом свитере, пионерском галстуке и юбке. На коленях лежала раскрытая книжка с картинками, пахло мятными леденцами и чем-то чуть сладковатым, детским – может быть, грушевым мылом.

– Ой! Кисонька! – вскрикнула она и потянулась к коту, сверкая изумрудными большими глазами. – Можно, товарищ полковник, оставить его у нас?

Военный, сидевший напротив в туго застёгнутом на все пуговицы кителе и державший раскрытую папку с бумагами, оторвал взгляд, поднял голову. Лоб в морщинах, тёмные, усталые глаза.

– Вот и ты, блохастый, – сказал подбежавший проводник. – Сейчас я его выгоню, товарищ…

Он было кинулся к коту, но сдержался, поймав на себе тяжёлый взгляд военного.

Девочка обняла Петрова, прижала к себе:

– Котик! Ушки как у тигра! Ну давайте оставим? Он же тёплый! Хороший!

Полковник прищурился. Посмотрел внимательно.

– Он не похож на домашнего.

– Вот и я говорю: блохастый! – тут же поддакнул проводник, но на всякий случай отступил на шаг.

– Но такой ласковый, – не сдавалась девочка. – Он мурчит!

Петров, уловив момент, замурлыкал – ровно, басовито.

Полковник усмехнулся – уголки губ чуть дрогнули, и на морщинистом лице на миг мелькнуло что-то живое, тёплое.

– Ну… раз мурчит – значит, не шпион. Оставим.

Проводник фыркнул, но тут же уловив косой взгляд военного заискивающе растянул улыбку и вышел, клянясь, из купе.

Девочка улыбнулась во весь рот, прижала рыжего к себе и прошептала:

– Я тебя назову… Рыжик!

«Рыжик… Да хоть Барсик, хоть Кузя – лишь бы доехать до Москвы, лишь бы попасть к тов. Сталину», – думал пенсионер. Тревога постепенно отпускала, и он заснул на коленях девочки.

Глава 3. Тайна полковника

Пока кот-пенсионер дремал на коленях у двенадцатилетней Людочки, полковник Аркадий Семёнович Головин, глядя в покрытое морозными узорами окно, курил папиросу и думал. За окном прорисовывались очертания полей, небо было затянуто тучами, луна иногда показывала жёлтый глаз и тут же срывалась под толщу. Воспоминания неумолимо затягивали в водоворот прошлого.

Родился Головин в глухой деревне Васильевка, затерянной среди лесов Пермской губернии, в далёком 1904 году. В памяти навсегда остались бедность, промёрзшая земля и тяжёлый взгляд отца, которого царская власть забрала на фронт. А когда в 1917 году отец не вернулся, его вскоре призвала уже советская власть, годы шли, и через много лет Головин нашёл его фамилию в длинном списке заключённых, погибших в лагере под Сыктывкаром.

История отца показала, что лучше быть по другую сторону дверей: не тем, к кому стучат, а тем, кто стучит. В 1921 году комсомол, затем – путь, на котором не было остановок. Москва, школа ОГПУ, Академия Красной Армии, военная контрразведка. Молодость пролетела как комета.

Тридцатые годы оказались самыми сложными. Тогда его направили курировать так называемые «литературные круги». Чуткие, яркие, талантливые люди попадали в протоколы и обвинительные заключения. Головин быстро научился различать оттенки чужого страха. Он читал рукописи, письма, слушал разговоры, делая выводы, от которых зависели чужие жизни. «Психолого-политические характеристики» он писал чётко, без эмоций, но понимал, что за каждой строкой может стоять сломанная судьба. Но лучше ломать чужие судьбы, чем свою.

Именно так в его жизни появился Роман Черников, поэт с печальными глазами и странными стихами. Головин никогда не забудет тот вечер 1937 года, когда, листая страницы доноса, он без тени сомнения подписал короткий и сухой рапорт: «Черников, Роман Павлович. Стихи имеют двусмысленные, антисоветские трактовки. Рекомендуется арест». Он был на допросе только один раз и не видел, как дрожали губы на бледном лице Черникова под тяжёлым светом настольной лампы, его поразили изумрудные большие глаза, которые не моргали. Именно эти глаза вспоминались потом чаще всего. Тогда, в 1937 году, поэта отпустили, можно сказать, ему повезло…

Черников был старше Головина всего на два года. Родился будущий поэт в Воронеже в 1902-ом, в 20-е и 30-е опубликовал два сборника стихов: «Красное дыхание» и «Земля и зола». С 36-го года за ним негласно наблюдали, несколько раз «вызывали на беседы» из-за слишком личных, «унылых» интонаций. В 39-ом году его новый цикл «Листопад» вызвал резкую критику цензоров за «упаднические, антипатриотические мотивы». А в декабре 1941-го, в заснеженной Москве, Черникова снова арестовали. 2 марта 1942-го он был расстрелян по 58-й статье за контрреволюционную деятельность. Реабилитируют его только спустя много лет, в 56-ом. В момент ареста Черникова его дочери Люде не было и двух лет. Мать умерла в эвакуации в 1944-ом.

Войну Головин провёл в контрразведке – СМЕРШ, проверки на пересыльных пунктах, допросы пленных и подозреваемых. Орден Красной Звезды, гордость за победу, но и усталость – всё смешалось в одну бесконечную вереницу дней, наполненных, допросами, бумагами и сигаретным дымом.

После войны зачать ребёнка у Головина и супруги не получилось и в 1947-ом году полковник МГБ оказался в детском доме под Москвой, где среди испуганных сирот увидел девочку лет семи с до боли знакомыми глазами – большими и изумрудными. В документах значилось: «Людмила Черникова, 1940 года рождения». Тогда он соврал коллегам по службе, сказав, что девочка – дочь его покойной сестры. Через два года супруга скончалась, и он воспитывал девочку один. «Товарищ полковник», так звала его Людочка, ничего не знала об истинной судьбе своего отца.

Теперь, в 1952 году, Головин продолжал служить в МГБ, курировал проверки в оборонных и научных учреждениях, но в глубине души всё сильнее росло сомнение: то ли он делал, на той ли стороне стоял? С каждым днём «охота на ведьм» казалась всё более бессмысленной и жестокой.

И вот сейчас, в просторном купе, он снова видел глаза большие зелёные глаза Черникова – только уже в лице его дочери. Люда тихо гладила рыжего кота, который беззаботно мурчал во сне. Головин тяжело вздохнул, раздавил в пепельнице папиросу и снова отвернулся к окну, чувствуя, как к горлу медленно подступает тяжёлый комок вины.

«Что скажешь ты, девочка, когда однажды узнаешь правду?», – пронеслось в его голове, и этот вопрос эхом отдавался в монотонном стуке колёс, уносивших пассажиров в холодную мартовскую даль.

Ах, судьба! Иногда кажется, что всё происходит неслучайно. И как по-другому подумать, если пенсионер Петров, полковник Головин и дочь Черникова были связаны невидимой нитью, пронизывающей ткань пространства и времени.

В далёком 1968 году Александр Степанович Петров защищал кандидатскую диссертацию под названием «Лирика Романа Черникова: потерянный голос поколения». Тогда, в годы оттепели, многие архивы приоткрылись, и забытые имена начали возвращаться из небытия. Одним из таких имён был Роман Павлович Черников, трагически погибший поэт, о котором почти никто не помнил. Работая над рукописями и личными документами Черникова, Петров наткнулся на фамилию Головина, того самого замполита, чья подпись на протоколе когда-то определила судьбу поэта.

Петров тогда много думал о переплетении человеческих судеб, о том, как тонкая нить жизни одного человека способна повлиять на других, даже через десятилетия. Но мог ли он представить, что спустя много лет он сам окажется в теле деревенского кота, в поезде, направляющемся в Новосибирск, на коленях девочки, дочери того самого поэта, о котором писал свою диссертацию, под присмотром человека, который подписал роковой документ?

А расстреляли Черникова не просто так.

В материалах дела фигурировало одно конкретное стихотворение – последнее, написанное им в 1941 году, уже после начала войны. Это было не агитационное, не патриотическое стихотворение, а личное обращение. Заглавие стояло короткое – «Тов. Сталину».

Следователь не поверил своим глазам. Текст был сдержанным, даже уважительным, но уж слишком «неофициальным» – в нём чувствовалась не дистанция, а почти дружеская интонация.

В декабре 1919 года, в Воронеже, молодой Александр Черников, тогда семнадцатилетний доброволец, служивший связистом в Красной армии, по долгу службы заносил шифровки в штаб. Именно там он впервые увидел тогдашнего народного комиссара государственного контроля РСФСР – Иосифа Виссарионовича Сталина.

Доклад занял не более двух минут: короткий рапорт, усталый взгляд, карандаш в рукаве френча. Сталин налил чаю из большого алюминиевого чайника и подал бойцу. Тот дрожащими руками взял горячую кружку, сделал несколько глотков и поставил на стол, сказав «Спасибо, товарищ». «Допивай и иди… я подожду», – ответил Сталин. И он подождал, пока боец допил кружку.

На следующий день вечером Черников читал бойцам стихи в вагоне. Старшие слушали, медленно кивая в такт строкам; молодые ухмылялись, толкались локтями. Сквозь ряды плеч поэт видел щербатый профиль Сталина. Посреди строфы тот поднялся, развернулся и пошёл к выходу.

Роман бросился следом, без пальто, выбежал на улицу, ветер бросал в лицо ледяные иглы…

– Товарищ… товарищ Сталин! Не понравилось? – выкрикнул он.

Фигура в длинном пальто остановилась. Мужчина повернулся и сделал несколько шагов к поэту: левая рука утонула в кармане, правая прижата полой пальто.

– Талант у тебя есть. Пиши. А мне работать надо! – сказал Сталин, развернулся и двинулся дальше сквозь снег.

И этого «Пиши» хватило на двадцать лет жизни. И вот теперь, когда враг вошел в дом, Александр Черников написал стих – не как к вождю, а как к человеку, которого когда-то видел живого, без лоска. Запечатал конверт и отправил по адресу «Москва. Кремль. Тов. Сталину».

Именно это стихотворение, переписанное рукой дознавателя, с пометками на полях – «субъективизм», «двусмысленная интонация», «намёки на личное знакомство» – стало основанием для расстрела. Вот оно.

Александр Черников

«Тов. Сталину»

- Ты помнишь тот вокзал в снегах?

- Горячий чай в железной кружке,

- И как доклад мой принимал

- Крутя свой ус ты как игрушку.

- Как думал ты, устав, устав,

- О чём-то личном, неказённом,

- А поезд твой в ночи стоял,

- Укутан дымом эшелонным.

- Как снег хрустел в твоих шагах,

- И плечи гнулись поневоле.

- Как звёзды таяли в глазах,

- И мир казался проще, что ли.

- Теперь сидишь ты за стеной

- Ума попасть туда хватило,

- А я – солдатик рядовой,

- Судьба нас вместе не сводила.

- Я часто думаю: сейчас,

- Когда ты пьёшь свой чай ночами,

- Ты вспоминаешь ли хоть раз

- Вокзал в снегу, и нас за чаем?

Глава 4. Путь к мыловарне

Туман угольного дыма висел под арочной крышей, жёлтые фонари мерно покачивались, а громкоговоритель, сипя, повторял: «Бдительность – долг каждого советского гражданина!».

Комплектная бригада Транспортного отдела МГБ вышла из служебного тоннеля. Чёрные шинели были прошиты на предплечьях красными буквами: «УМГБ ТР», справа – красные повязки с золотым кантом. Чекисты сгруппировались на платформе и поочерёдно вошли в седьмой вагон. Такие внезапные прочёсы стали привычной практикой на железнодорожных узлах – от Львова до Владивостока. После январских слухов о «врачебном заговоре» бдительность вознесли в ранг государственной религии: искали перебежчиков, дезертиров, антисоветские элементы. Опергруппы дежурили на каждом крупном пересадочном узле.

Полковник Аркадий Головин, уже одетый в шинель, открыл дверь купе на первый стук. Толкаясь, вошел маленький худой человек с чёрным усам и маленькими глазами, которые редко моргали. Сержант, за спиной которого сгрудилось человек пять помощников, протянул руку:

– Документы для проверки. Быстро!

Головин был одет в серую двубортную шинель генеральского кроя. К шинели были пристёгнуты съёмные погоны на две пуговицы-сиделки. По полю шестиугольных золотистых погон, вытканному галуном «ёлочкой», шли две тонкие васильковые полосы, по краям – такой же васильковый кант. Но погонах мерцали три позолоченные пятиконечные звезды – полковничий чин МГБ. Сержант не мог не знать, что перед ним высокий чин, но уважение не проявил.

– Кто такой? – чеканил дежурный сержант, едва взглянув на золотистые погоны.

– Полковник Аркадий Головин, бывший начальник 4-го отдела 2-го Главного управления МГБ – промышленная контрразведка, уволен по состоянию здоровья, направляюсь к матери-вдове под Москвой.

В взгляде сержанта вспыхнул особый огонёк: внутренняя директива предписывала «перепроверять вышедших в резерв» – ветераны органов подозревались в «информационной растрате или личных связях». Головин подал краснокожую служебную книжку.

– С вами девочка? —

– Приёмная дочь.

– Документы…

Головин достал жёсткую папу. В ней – свидетельство о рождении и бумаги из детдома. Сержант торопливо протянул руки к бумагам. Сверху лежал зелёный лист решение райисполкома: «Опека (патронат) на т. Головина А.С. – утв. 14/XII 47». Под ним – синее свидетельство о рождении с гербом РСФСР и бледно фиолетовой печатью ЗАГС. В левом углу пометка тушью: «выдано взамен утраченного, 1946 г.». И, наконец, карточка личного дела из детского дома: в графе «Особые отметки» написано от руки «Отец – Черников Р.П., ст. 58-10, расстрел 02/III 42».

Сержант поднял глаза:

– Хороший набор, товарищ полковник… Корочка у вас правильная. А вот фамилия вашей приёмной дочери… Объявлена повторная проверка. Оба – к вагону охраны.

– Девочку трогать нельзя, ты знаешь, кто я… – голос полковника наполнился металлом.

Головин заслонил Людочку собой. Сержант сделал шаг в сторону, и вошедший рослый конвоир с карабином Симонова взмахнул оружием – и тяжёлый деревянный приклад рубанул по лицу полковника. Хрустнул сломанный резец, кровь хлынула на шинель.

– Сопротивление при задержании! – громко протараторил старший группы, чтобы слышали пассажиры в соседних купе.

Хлоп! – полковника вытянули в коридор.

Васька наблюдал за сценой из угла купе: уши прижаты, глаза как раскалённые медяки. Он понимал, что лишился единственных человеческих союзников. Полковника скорее всего увезут в пересыльную тюрьму и до Москвы он не доедет: этапы идут вглубь страны.

Змеиный узел совпадений жёстко затягивался. В те дни МГБ загоняло «врачей-отравителей», ссылаясь на письмо-донос кардиолога Тимашук. Персонал транспортных отделов получил приказ выбивать признания «на месте», если подозреваемый сопротивляется.

Когда Людочку и полковника увели, наступила тишина. Пенсионер пытался понять своё положение и продумать дальнейшие действия. Соображалка работала туго: глубокий пенсионный возраст давал о себе знать, 97 лет как-никак. Тут бы не забыть, что утром делал. Но времени на раскачку не было. Нужно срочно покинуть вагон и искать поезд, идущий на Москву.

Кот осторожно проскользнул в коридор – но ему не повезло. Он тут же наткнулся на проводника – того самого, который хотел его вышвырнуть из багажного вагона как блохастого безбилетника. Коротышка в форменном кителе держал пачку чая «Букет Грузии» – ходовую валюту вокзалов. Этот чай он получил от сержанта за то, что донёс на полковника.

– Попался, блохастый! Твоих забрали? Теперь я твой кормилец. – прошипел он, схватив кота за шкирку. – Пока власти ищут шпионов, я тебя уже нашёл, и приговор тебе будет один – в чан, чтобы твоим жирком разбавить хозяйственное мыло! Один кот равен бруску мыла 72%, а из тебя два сделают, ты жирный!

Слух о «мыле из собачьего или кошачьего сала» гулял давно – одни считали его бредом, другие клялись, что артели действительно ловили бездомных животных ради технического жира. В военном и послевоенном ГОСТе разрешалось любое животное сырьё, если выдерживался процент жирных кислот. Ходили даже слухи о мыле из «нечистого сырья» – из человеческих трупов бездомных. Но в реальности для производства мыла преимущественно использовался не собачий и кошачий, а говяжий и свиной жир. Артели техсырья заводили новые планы по сбору животного жира – жировая база после войны была истощена.

Проводник вытащил из-за пояса мешок, ловко запихнул в него кота и поспешил к багажным платформам, где на морозе курили двое заготовителей в цигейковых ушанках – живодёры артели «Вторсырьё».

– Сгодится? Сало хоть ковшом черпай – сказал проводник, вытащив кота из мешка за шкирку.

Один кивнул:

– Шкуру – на шапку, жир – в котёл.

– Порубим, ошпарим, котлет пожарим, – добавил второй, не вынимая папиросу.

– И не мяукнет, – подытожил проводник.

Мешок с котом швырнули в кузов крытого грузовика – облезлого ЗИС 5, старой «трёхтонки», масс героя войны. Машину звали «блоховозкой»: в ней свозили отловленных животных к бойне. Глухо звякнули жестяные двери. В темноте кот Петров пытался дышать неглубоко, чтобы не тратить воздух – вспоминал, как в госпитале пахло хлоркой и спиртом.

Тормоза скрипнули, машина свернула с главного проспекта в обледенелый проулок, где кормили бродяг кашей и водили детдомовцев на принудительные работы – борьба с бродяжничеством в эти годы приобрела форму тотального вылова «лишних ртов». За складами станции высилась низкая кирпичная постройка: воняла щёлоком.

«Вот и вся моя жизнь пенсионера, – подумал А.С. Петров. – Кончится в чане с карболкой».

Машина остановилась, валенки грузчиков глухо затоптали по снегу. Звякнули засовы, двери открылись. Один вял мешок и вытащил кота, собираясь оглушить пенсионера молотком. Васька рванулся, как пружина: когти и зубы проткнули шерстяную рукавицу. От неожиданности душегуб отпустил кота, тот стрелой нырнул под буханку ЗИС 5.

Раздался мат, рукавица начала темнеть от крови.

– Поймаю – шкуру сниму живьём!

Но кот уже бежал вдоль ленты путей, перепрыгивая через шпалы. «Шпалы, шпалы, шпалы, ехал паровоз» крутилось в голове у пенсионера. Грузчик чертыхался позади, но догнать кошачью стремительность мог разве что свисток паровоза. В итоге неудачник махнул раненой рукой и поковылял назад.

Спереди сияла зелёная семафорная лампа: переход на запасной путь. Вагоны с дымящимися буржуйками тянул паровоз, а над будкой дежурного висел плакат: «Чуткость и подозрительность – оружие советского патриота».

Кот нырнул под колёса поезда, пробежал один путь, второй. Впереди тёмнел открытый проём вагона. Прыжок – и пенсионер оказался на скользком полу. Замер, вслушиваясь: человеческих голосов не было, только еле слышный железный скрип.

«Если у Бога есть чувство юмора, – подумал А.С. Петров, – пусть знает: из кошачьего жира приличного мыла всё равно не выйдет».

Внезапно перрон ожил – раздался сап контрольно-конвойного взвода: лязг саперных лопаток на ремнях, хрип ощерившихся собак, свист дежурного. Глухие удары сцепки дали понять: к хвосту состава прикатили столыпинский вагон – переделанный товарняк с двумя зонами: узкий охранный коридор и решётчатые камеры для контингента. На обшивке виднелась свежая белая надпись «Этап – Новосибирск – Мариинск» – обычный маршрут на транзитную станцию Мариинск, через которую проходили почти все партии, направляемые в крупнейший западно-сибирский лагерь Сиблаг.

Вагон внутри был разделён на отсеки-камеры специальными перегородками, передняя часть была закрыта решётками. Широкий коридор был предназначен для конвоя, который следил за поведением заключённых.

Отсеки на шесть человек без окон, металлические нары, бак для нечистот и слабая лампочка под жестяным абажюром – вот где ехали зэки. Конвоиры – бойцы внутренних войск с карабинами СКС 45 на ремнях – по одному заталкивали заключённых в рваных телогрейках. На запястьях виднелись стальные браслеты, звенели цепи.

– Шагай! Шагай! – рявкнул младший сержант, подталкивая худого арестанта под рёбра прикладом.

На груди у каждого ссыльного болтался картонный ярлык с маршрутом «МАРИИНСК СИБЛАГ, лаготдел № 4 (лесоразработка)». В 1952-м именно туда требовались тысячи рук – на стройки Главного управления лагерей железнодорожного строительства.

Судя по биркам, в партии смешали «58-х» – политических – и уголовников: двое вели себя дерзко, бравируя воровским жаргоном.

– Ну чё, фраерки, кто тут масть тянет, а кто – на ушах висит? – хмыкнул щербатый зэк с татуировкой паука на шее.

– А ты глянь на этого лося, – кивнул второй на худого высокого горбившегося арестанта. – В очках пришёл, думает, в профсоюз попал. Что молчишь? Аль немой? О-о, гляди, зашевелился. Ты чё, чижик, язык в кипятке сварил?

Бледный высокий молодой человек, который до ареста работал бухгалтером, прятал глаза.

В вагон, где сидел Васька, вошли тулупы. Это был вагон для караула, который ждал свою смену. Послышались голоса.

– Опять этот этап. Только устроились – и по новой.

– Да ладно тебе, смена всего пару часов прошла. На Слюдянке передохнём.

– Передохнём… Там хоть в столовой покормят, или опять бурду дадут?

– Да хоть бы желудок набить – и то хорошо. Прошлая партия стрёмная была. А тут вроде книжные попались.

– Да чего их жалеть? Шпионы. Каждый по делу пришёл

– Ладно. Давай по кружке – и спать. Скоро дежурить. До Мариинска ещё сутки пилить.

Пенсионер забился в угол и притих. Вскоре паровоз дал протяжный гудок, состав вздрогнул. Новосибирск остался позади, впереди – пятьсот километров до Мариинска, где на пересыльном пункте сортировали заключённых.

Петров чувствовал, как поезд, набравший ход, олицетворяет судьбу: именно судьба-злодейка играет с чужими жизнями, и его тоже. Он хотел в Москву, к Сталину. А судьба возражала: постой, рыжий котик… не всё так просто, потерпи, родной, помучайся.

Глава 5. Душный вагон

Под мерный стук колёс конвоиры сели пить чай. Один, молодой и высокий, с редким усом и большими ушами, по имени Иван, нарезал ливерную колбасу. А второй, постарше и пониже, Анатолий, наливал в алюминиевые кружки из небольшого чайника густо заваренный чай.

– Не жадничай, режь толще – не на приёме, – сказал Анатолий, видя, как Иван криво режет тупым складным ножом колбасу.

– Да режу я, режу… Просто нож тупой, как начальство, – ответил Иван.

– Хе-хе, тоже мне – шутник. Всё бы тебе гоготать. А потом сам же в наряд поедешь за язык свой.

Потом Иван, жуя хлеб с колбасой, спросил:

– Слушай, а правда, что в прошлом году вагон с зэками под Уяром в сугроб ушёл?

– Было дело. Машинист, говорят, заснул. Заключённые убёгли, но долеко не убежали. Нашли с отмороженными пальцами на ногах и руках. Ну того машиниста, понятно, вскоре другим поездом отправили этапом…

– И не расстреляли за такое?

– Да кто ж его знает? Может и расстреляли. Одно другому не мешает.

Запах ливерной колбасы магическим образом подействовал на пенсионера. И Смирнов вышел на зов желудка мявкая и держа хвост трубой.

– О, киса! Колбасы, гляди, захотела. Вань, ты б ему подкинул, товарищ! – сказал, улыбаясь беззубой улыбкой, Анатолий.

Половину зубов он потерял в рукопашной схватке с немцем под Великими Луками, в январе 43-ом, когда патроны закончились, а подкрепление не приходило. Лежали в снегу, винтовки пустые, в дело пошли штыки, сапёрные лопатки и кулаки. Немец ударил тяжёлым прикладом по челюсти. Очнулся уже в госпитале, со слипшейся губой и приветом от вражеского унтера – восемь передних зубов как не бывало. Того немца убил товарищ… если бы не он, лежал бы Анатолий под Великими Луками, а не ел колбасу.

– А дай из своей доли. Я ж тоньше рыжего! – ответил Иван, после чего засунул лишний кусок колбасы в рот и почти не жуя начал скорей глотать.

– Откуда ты, рыжик? С какой станции? Тоже по этапу? Тебе на лесозаготовки лучше не попадать, – сказал Анатолий, склонившись к коту, который теперь тёрся о его валенок, – Хотя, может, и там твоя порода нужна. Мыши и крысы везде имеются, без работы не останешься.

Иван фыркнул, утирая рот рукавом.

– Смотри, ещё личное дело на него заведём. По статье «попрашайничество».

– И без прописки! – хмыкнул Анатолий. – шляться в наше время просто так нельзя… На, жри.

И Анатолий протянул пенсионеру кусок ливера. Тот схватил и начал с жадностью жевать, вспоминая вкус советской натуральной колбасы.

– Ты смотри, не закармливай. А то жирку поднаберёт – и в солдатский суп попадёт, – пошутил Иван.

– Суп из кота – это уже при нехватке провизии. Хотя в сорок втором под Москвой… – Анатолий осёкся, махнул рукой. – Да ладно. Чай допьём да вздремнём. До Уяра часа три – если не станем. А там и наша смена.

Кот тем временем прыгнул на лавку, свернулся у бурки Анатолия и прикрыл лапой глаза, как будто разговор вовсе его не касался. До болезни пенсионер часто путешествовал и привык к комфортным кондиционированным вагонам с мягкими сидушками. «Столыпинские» же вагоны для этапирования заключённых на стороне для конвоя устанавливали примитивные скамьи-брусья или лавки, часто без мягкой обшивки – простые деревянные или железные сиденья вдоль стенки.