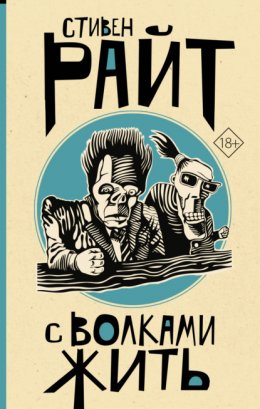

Читать онлайн С волками жить бесплатно

© Stephen Wright, 1994

© Перевод. М. Немцов, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

Один

500 Комаров в час

Ро у кухонной мойки яростно чистит морковку – и тут пускает первую за день кровь, и та, конечно, не метафора, а ее собственная. Внезапный цветок краски в унылом сюжете обычного дня. И вот она смотрит, как льется поперек дрожащего указательного пальца, словно бы никуда не спеша, гулкое красное стаккато в ведерко ее раковины из матированной нержавейки. Какое-то время вся она – просто пара зачарованных глаз, растерянная среди фактов мгновения, и, как ни странно, уже не присутствующая для себя самой. Но чары развеиваются, порез погружается в аэрированный поток ее крана «Пьюрафло», палец оборачивается в голубое бумажное полотенце в цветочек. Концерт окончен.

Стоит поздняя пятница позднего лета в жилмассиве «Уэйкфилд», где тени длинны, а свет совершенен, и небо – фантазия кинооператора об абсолютной синеве, какая обыкновенно задерживается лишь на пленке, синяя до того, что не выситься ей сводом в нечеловеческом величии над этой спроектированной общиной пастельных домов и больших приветливых деревьев.

Внутри надраенной кухни мягкий северный свет обустраивается ровно, демократично, среди приборов и приспособлений, снастей и снеди, от всякого отдельного предмета – собственное пригашенное отражение уютной прочности, зачарованной легкости, изысканной гавани. Хорошо тут быть. Вновь помаргивает овощечистка, металлическое лезвие – в вихре строгальщика, полоски оранжевого овощного вещества прилипли к окну над раковиной случайными крестами, словно целая коробка отчаянно наклеенных «Бэнд-эйдов». За спиной у нее обыденный перестук свежих кубиков льда, падающих в «Келвинатор», а на стойке из «Формайки» у ее локтя портативный «Сони» бесстрастно облучает ее тело неурядицами сегодняшних женщин: «МЕГЕРЫ ЗА РЕШЕТКОЙ: ДЕВУШКИ, УБИВШИЕ СВОИХ ВОЗЛЮБЛЕННЫХ». Ро едва замечает, так уж поглощена физической задачей буквально под рукой и мысленно беспощадными выводами о тщетной погоне за самоуважением, каковая составляет бо́льшую часть ее так называемого «рабочего дня». Она чуть не бросила все снова. Уже вторично за этот месяц. Что тут происходило? Накопление, думает она, и только, всего-навсего с-девяти-до-пяти обескураживающий прирост мелочных предательств, мелких сарказмов, пренебрежений, несправедливостей и откровенных грубостей, что собираются, как отходы, под гниющим пирсом, пока однажды гибельным утром вся рыба не дохнет, купаться больше негде, и если бы Лу не признала снайперского сужения ее глаз и не проволокла мимо ухмылки у Мики и мимо растерянной управленческой команды, она б могла попросту испустить подборку слов, медленно и тайно выросших, словно грибок за профессиональным экстерьером, который ей последние девять месяцев приходилось ретушировать чуть ли не ежечасно. То были слова разоблачения, такие побуждают к жуткому раскрытию второго «я». Они с Лу сбежали в угол кафетерия за страждущей симарубой, скверной шуткой всей компании. Чуть теплый кофе отдавал хлоркой, а абстрактная неоавангардистская литография на стене напротив отчего-то все время отчетливо неприятно напоминала Ро о физической мерзости тела. Такую мысль иметь не полагалось – она жалела, что приходится это признавать, – но, возможно, ей просто не нравится женское начальство. И Лу, недавнейшим посланием чьего парня у нее на автоответчике было: «Ненавидь я тебя больше, я бы не просто тебя бросил», – мгновенно согласилась, сказав, я, дескать, тоже, раз в месяц они совершенно переходят на «Песенки с приветом»[1]. Поэтому случилась хотя бы разрядка смехом. Слезы хлынули позже, когда осталась одна в кабинке дамской комнаты, единственной, как выяснилось, где нет бумаги.

Затем – опомниться, бравым солдатиком двинуться к после-пяти, к обязательной дорожной пробке, загрязненным легким и уму, к охоте за съестными припасами в местном супермаркете, где среди бойни того дня, какую она действительно переживала, катая шаткую тележку по широким надраенным проходам, – крохотная детонация чистейшего счастья. Необъяснимо откуда ни возьмись – и пропала, когда она вернулась домой, физическая комета на эллиптической орбите из той параллельной вселенной, где, похоже, обитает ее подлинная эмоциональная жизнь – та, которая хорошая. Хоть когда-нибудь начнет ли она собирать время и волю в кулак, ведь это необходимо, чтобы составить мерзейшую часть той головоломки, какую представляет собой ее существование в этом мире? Что, к черту, трудного в постижении среднего дохода, середины дороги, средненькой усредненности?

Овощи выстроились, как храбрые солдатики, на разделочной доске, хотя перцы слегка пожухли, латук бурее, чем ей помнилось, а стоит ей только попробовать нарезать помидор – пораненный палец неловко держится на весу, подальше от брызжущих соков, – как волосы спадают вперед ей прямо на лицо, загораживая обзор; она заправляет их за ухо, те выбиваются снова, слева в прошлую субботу их грубо откромсал сам Силвестер из знаменитого «Силвестера», с каждым поворотом головы напоминание о некоторой фундаментальной асимметрии. В «Сони» рентгеновская лаборантка из Бедфорд-Фоллз описывает, как ее муж возвращается домой со своей сантехнической работы, уписывает стейк из пашины с вареной картошкой и устраивается перед ящиком в шифоновом платьице для коктейлей, черных нейлоновых чулках и туфельках на шпильках. В рекламной паузе Ро обнаруживает, что огурцы в глубине холодильника замерзли накрепко. Есть ли время быстренько сгонять в «Еда-и-Топливо»? Часы на стене, причудливая закорючка проволоки и латуни, в какой большинство гостей даже не опознают хронометр, сообщают ей, что если она выскочит сию же минуту… но знаменитая актриса, признающаяся в том, что ее знаменитая мать постоянно лупила ее английским стеком, отправляет Ро в незапланированную экскурсию по Музею настроения, на всех экспонатах муки совести осели густо, как пыль, даже в новейшем крыле здания, где еще не высохла краска, а таблички с описаниями безнадежно не соответствуют, и смотритель – все та же жуткая фигура в черном, которой нравилось таиться под ее колыбелькой и нашептывать ужасы на языке, которого больше никто не мог понять… поэтому никаких огурцов в салате не будет, и она уверена, что Хэнны не станут возражать.

Ро поднимает взгляд проверить близнецов, и там, сразу за обляпанным морковью оконным стеклом, примечательным крупным планом – здоровенная яркая лимонно-желтая птица примостилась на кормушке в царственном уединении, и Ро смотрит, глядит на нее в упор, она не моргает, но птица пропала, трюк скверного монтажа. Поразительно. Так быстро, что дети не увидели, ну и ладно, наверное. Неизбежный раунд вопросов о домашних любимцах и клетках, свободе и смерти. Брат и сестра сидят бок о бок на корточках в песочнице, которую Уайли сколотил тем летом, когда все они ездили в Ниццу, в то место, что как на рекламе «Америкэн Экспресса», в год большого повышения, в сказочный период семейной хроники. Неотличимые светловолосые головы склонились в совещании по важному обустройству пластмассовых кубиков. Дэфни сидит, наблюдая с ближайших качелей, юношески тощее тело болтается между цепями, баскетбольные кеды на ногах у нее ослепительно белы и, очевидно, на несколько размеров больше нужного. Ее длинные темные волосы – капюшон темного пламени в продольном солнце. Она – дочка Эвери аж с Термит-террэс и, несмотря на банки, из которых арахисовая паста черпается пальцами, на пепельницы из крышечек от бутылок, скромненько засунутые под тахту, и Ро, и Уайли она нравится, оба ей доверяют, Дэфни они знают с шести лет, и совсем недавно она прошла двухнедельный курс, в котором сознательную детскую няньку учат выполнению таких необходимых задач, как купать младенца, как готовить простую еду и не устроить при этом пожар и как находить цифры 911 на дисковом либо кнопочном телефоне. И к тому же девочка, по крайней мере для Ро, – трогательная факсимильная копия ее собственного таинственного отрочества, расстояние до которого у нее меняется чуть ли не ежедневно, тех яростных пегих деньков, что она предпочитает – вопреки всем размышлениям – сберечь как исключительно зачарованные.

Вот Чип, видит она, отыскал треснувший водяной пистолет, который, она может поклясться, уже выбрасывала дважды, и держит розовое оружие у виска, словно стараясь расслышать нежное тиканье или рев моря. Его сестренка, вытянув руку, колотит плоской ладошкой по дну песочницы, меся свое песочное тесто в печеньки, как делает мамочка. Мгновенье, обрамленное, даже пока оно происходит, нимбом будущей ностальгии.

Она знает, что это Уайли, за миг до того, как звонит телефон. Она знает, почему он звонит. Встреча затянулась. Клиент не явился. На дорогах пробки. Ей хочется все высказать ему напрямую, но от возможности любых эмоциональных трат Ро сдувается, по-настоящему ощущает, как тело ее проседает в стену. Прихвати огурец, говорит ему она. Свежий. И лаймов, побольше лаймов. И в кои-то веки не забудь угли. Я тебя люблю.

Пора осмотреть дом. Ну, растения нужно полить, а также стереть трехдневную поросль пыли с нескольких телевизионных экранов. На неприбранную постель Ро накидывает плед, меняет в ванной полотенца, собирает журналы Уайли – «Беспечные ездоки», «Форбс», «На наших спинах»[2] – ей никак не угнаться за его интересами, каковы б те ни были. Гостиная бела от черной мебели, и Ро никак не может решить, нравится ли это ей в той мере, в какой вроде бы должно. Когда ушли декораторы, Уайли весь остаток дня валялся на кремовой тахте, не снимая зловещих темных очков. Даже после того, как она рассмеялась, – и дольше, нежели того требовала шутка, – и настала ночь, он их отказывался снимать. Вечно он не понимает, когда стоит остановиться. Младенчески розовый – только что из-под душа, с него текло ручьями, – он как-то раз гонялся за нею, щелкая мокрым полотенцем, по всему дому, поскользнулся в одной своей же лужице и вырубился, стукнувшись о дверцу духовки. Пришлось же тогда с ним повозиться, чтоб натянуть на него трусы до приезда санитаров.

Когда телефон звонит снова, Ро снимает трубку в свободной спальне, воздух там все еще чуть пахнет лекарствами, чуть напоминает о самой Маме. Звонит Бетти, которая сидела с нею в одном загончике во «Фляйшере и Фляйшере», пока с год назад Ро оттуда не ушла на те свежие с виду пажити ныне обезлиственной удачи. Сколько они друг дружку знали, Бетти неизменно пребывала в поиске самоопределения, которое бы не сводилось к ее знаменитым серебряным сережкам. Сегодня она хочет изменить правописание своего имени на Бэтт, но ее беспокоят неловкие ошибочные произношения. Ро предлагает заменить последнюю и на е. Бетти отвечает, что поразмыслит над этим. Кстати, слыхала ли Ро, что Наташа уволилась наконец-то, как и собиралась, как слухи ходили, безо всяких сбережений, без парашюта, единственная страховочная сетка у этой девчонки в жизни – та, какую натягивает она на свои каштановые локоны, когда стоит у жарочного аппарата для картошки в «Макдоналдсе». Под шутливой манерой звенит неподдельная струна изумления и тревоги. Ро хочет рассказать Бетти, что и она сегодня чуть все не бросила, но колеблется, миг упущен, и Бетти уже сбилась на путаный каталог других Наташиных горестей: любовничек с лошадиными зубами, который спит с кем ни попадя, а перед приходом домой к ней даже помыться не удосуживается, синяки на руках и лице у Наташи, не такие уж и тонкие намеки на то, что Наташа и сама не прочь навещать чужие постели в других комнатах. Потому-то Бетти и работает. Встает, тащится в контору одно угрюмое утро за другим – лишь бы не терять нить своих баек. Возможно, однажды ее коллегам по бухгалтерии будет что рассказать друг дружке и о ней. Вероятно, о Ро какую-нибудь байку уже гоняют. Она отказывается воображать подробности.

Повесив трубку, Ро остается сидеть на краешке высокой антикварной кровати – той, на которой и родилась. Из золотой рамки на облезлом бюро наблюдает Мама, глаза, как и на любом ее цветном снимке, когда-либо сделанном, – пара пылающих красных камней, незримых для обычного взгляда: лишь безжизненный фотоаппарат способен ясно и последовательно выявлять ее истинную бесовскую природу. На поцарапанном столе из красного дерева под окном присел на корточках грубый павлин, вырезанный из дешевой сосны неверной рукой, а к перегоревшей лампе прислонена незаконченная раскраска по номерам: холст с пучеглазой коровой, который Мама купила в «Кей-Марте» в Мейсоне, Кентукки, в свое последнее – во всех смыслах – посещение кузена Дьюи. «Знаешь, – жаловалась она, – по-моему, они в эту коробку положили не все какие надо краски». Неделю спустя она перестала ориентироваться. Ее пугало движение ее ума. В самую темную пору ночи она раздирала себя когтями, стараясь пробудиться от удушающих видений потных стен и железных дверей. Под конец она уже ела «Клинекс», а свои сухие бесцветные волосы скручивала в пучки рептильных дредов. Походила она на старую и обезумевшую белую растафару.

Но Ро дурные мысли сегодня думать не полагается. Она себе слово дала. На работе тоже не ждали, что она – Злая Зелейница Запада[3] – заявляется на рабочее место, а у самой нервы пришпорены переизбытком кофе и смутное раздражение, какое лучше всего ей удавалось списать на «видеомагнитофонное похмелье». Накануне вечером они с Уайли посмотрели – по причинам, уже безнадежно невосстановимым, – три взятых в прокате фильма подряд, выбирал, разумеется, он, все соответствуют нынешнему циклу пуляй/гони/круши его строго ограниченных зрительских привычек. В первом – славные парни поймали гадких, но при поимке ужасно заразились гадостью, во втором – гадким парням удалось начисто оторваться, а в третьем – славные парни на самом деле с самого начала оказались гадами. Это визуальное буйство увенчалось грезой, которая портила ей сон и прилипла ко дну дня, словно комок чьей-то засохшей жвачки. Вот дом, и в доме – гостиная, в точности похожая на их комнату, мебель, украшения, суровое отсутствие цвета, неиспользуемые пепельницы во всех положенных местах, вот только дом, похоже, располагается где-то на живописнейшем пляже, дынный свет напоминает ей Калифорнию, хотя она там ни разу не бывала. Сама Ро – наверху, лежит в черных атласных простынях на кровати королевского размера, дремлет, и снится ей другой сон… про эту вот жизнь, быть может. Внизу темным силуэтом в стеклянной двери, выходящей на их террасу из секвойи и – по крайней мере, в этой вселенной, – на белый пустынный пляж, на пустой синий океан, стоит высокий мужчина, голый по пояс и в белых штанах. Мужчина этот – Уайли? Не разобрать. И все внимание ее то и дело отвлекается на стеклянный столик, в точности как у них, и все же нет, и на темный предмет, размещенный на нем с таким уменьем выстраивать композицию: неизбежный, непременный пистолет. Это заряженный автоматический, 45-го калибра, военного образца – таким знанием техники в бодрствующей жизни она не располагала. Ничто не движется. Это самая одинокая комната на свете. Сцена в ней сейчас начнется или только что закончилась? Кто этот человек, безразлично отвернувшийся от нашего пристального взгляда? Чей пистолет? Что здесь происходит? Почему ей не дают покоя все эти вопросы? Волосы спадают ей на лицо. Она решает начать вечеринку пораньше.

На кухне Ро смешивает себе дайкири по особому рецепту. Стоит у мойки, одной рукой тихо стискивая стойку, смакует выпивку. Сознание пропускает такт, и умственное пространство мгновенно обновляется, углы и края начинают обретать набивку, мысли убредают от вечеринки и оказываются в тупиках коридоров и затхлых комнатах без дверей, закидывают арахис один за другим себе в беззубые рты, бормочут солецизмы жизнеподобным очертаниям на обоях. Жуть берет. Уайли только пожал бы плечами, а вот она, как он утверждает, из нервных. Все говорили так и о Маме.

Недопитый стакан она жестко ставит на столешницу, как будто подзывая бармена. Телеэкран неистовствует насыщенной яростью послеобеденных мультиков. Она отодвигает заднюю дверь, и это – как выйти в теплицу. Дэф тут же принимается засовывать что-то в задний карман своих несусветно узких джинсов. Газон влажен и порист от тропического ливня среди дня. Весь месяц мокрый и надоедливый. Лето заканчивается паршиво.

– Мамуля! – Через весь двор на крепких кривых ножках бросается Дейл[4] – буквально швыряет себя в объятия Ро. Ее дочь особенна на ощупь, ее даже с завязанными глазами невозможно перепутать с равно особенным на ощупь ее братом-близнецом. Это – опознание старого, старого порядка. Хорошенечко обнявшись, Дейл отстраняется, вся уже деловая – промерить серьезные глубины материных глаз, ритуал, необходимый в ее нынешней фазе, следующий за любой разлукой, сколь коротка б та ни была. Ро нравится подчиняться этой малышовой проверке безопасности, этому пересмотру верительных грамот, как бы говорящей: дай-ка я погляжу, где ты была, дай-ка погляжу, где ты сейчас. Удостоверив личность, Дейл отталкивается и уносится обратно к своему брату, в ком процесс разлуки родителя с ребенком уже производит зримое брожение: он занят довольно изощренными и песчанистыми похоронами Солдата Джо[5] и нескольких бойцов его отряда, которые попали в засаду, когда отправились за пончиками в нехорошем районе. Его назойливая мамаша все равно его обнимает.

– Здрасьте, миссис Джоунз, – чирикает Дэфни, изо всех сил делая голосом вид, мол я-умею-говорить-как-любая-дура-из-взрослых.

– Привет, Дэф, как оно?

Девчонка жмет плечами.

– Нормально. – Глаза у нее серые и зеленые – и пугающе ясные.

– Хлопоты были?

– Не-а.

– Кто-нибудь звонил?

– Не-а.

Девочку эту в любую погоду определяет досадная стена изоляции: достаточно прозрачная, позволяет распознать, что Дэф что-то скрывает, и достаточно мутная – не разглядеть, что же именно это может быть. Ее семья – скандал всего района: родители – нераскаявшиеся хиппи, ездят на громком (зрительно и акустически) грузовичке, отказываются стричь свой «естественный» газон даже под угрозой многочисленных судебных предписаний и разгуливают в немодных тряпках и с длинными свалявшимися волосами (как мать, так и отец). Из их освещенного цокольного этажа в неурочное время ночи исходит хамский шум молотков и пил. Ро даже близко не может догадаться, чем они зарабатывают. Тем, что Дэфни получает за пригляд за детьми? Она искренне надеется, что у девочки в заднем кармане не пакетик с наркотиками.

Ро устраивается на других качелях, осмеливается на крохотное движение-другое. Ребенком она обожала взмывать так быстро, так высоко, как только ее могли раскачать ноги, но сомневается, что сегодня ее взрослый желудок сумел бы выдержать такую деятельность; хватит и просто поболтаться на раме с параллельными цепями, наслаждаясь солнышком на лице, дети ее играют, ее искаженная тень елозит по вытоптанному карману земли у нее под ногами. Она упорно допрашивает Дэфни, пока результирующие хрюки и слоги – ничего угрюмого в этом на деле нет, она догадывается, что Дэф считает себя безупречно учтивой и разговорчивой, – не складываются во взаимоприемлемую версию сегодняшних событий. Затем они с Дэфни замолкают и просто висят бок о бок, деля пространство, не разговаривая, и никого это особо не заботит. Дэфни – из тех подростков Новой эры[6], кто не робеет от близости или странности взрослых и на кого те не производят впечатления. Как единственный ребенок, она понимает местность после многих лет ее непосредственного изучения. Ро благодарна за такие случаи – прорехи в дне, когда можно верить, будто все леса пронизаны тропинками, неизъяснимыми выходами, но она не может подолгу обуздывать сосущее осознание другого пространства между нею и Дэфни, покрупней, того весомого накопления незримого, что, в общем и целом, и отвечает за качество самого этого просвета и поворота к следующему, за то внутреннее, что бурлит себе в темном уединении, едва-едва всплывая на поверхность неуемным бегом слов, встревоженным кроем мины на лице, беспечными жестами тела. Ро вздрагивает, покрепче хватается за цепи, чтобы не упасть. Так. Опять всполошилась. Жизнь – навязчивый призрак, часто заявляет Уайли, и Ро частенько с ним соглашается, хоть никогда вполне и не уверена, что он имеет в виду.

В вышине над расходящимся рядом неотличимо очерченных и черепичных крыш в чистую текстуру неба вкрадывается намек на тень, как будто поперек неистовой синевы легко, но настойчиво трется мягкий кончик тупого карандаша. Бывали вечера, когда ей хотелось, чтобы ночь настала полным накатом, а вечера, когда затянуты сумерки, это серое обгладывание всего вокруг, эта затененная одинаковость просто не приемлемы. Лучше б она уволилась.

– Мамуля! – Дочь требует внимания особенно пронзительным детским голоском. – Мамуля! Улитки едят людей?

Нет, заверяет ее она, искоса бросив взгляд на бесстрастную маску совершенно невозмутимого лица Дэфни. Улитки – наши друзья. Нет, не как пауки. Улитки не кусаются.

За головой ее дочери двумя домами дальше по улице, замечает она, мельком на самую малость над высотою сетчатых оград, разделяющих дворы, на виду показывается луковица рыла, пара черных глаз-маслин, затем пауза, потом глаза возникают вновь, и так снова и снова. Это Элмер, прыгучая собака Клэмпеттов, кому только дай хорошенечко рассмотреть веселье. А полукварталом дальше единство сетчатых изгородей нарушается двенадцатифутовой стеной из непроницаемого мамонтова дерева. Причудливый участок Маккимзона. Он – телевизионный продюсер «Активных новостей»[7]; она – затворница со скверным характером. Уайли представляет, как они загорают нагишом, трахаются в лунном свете между крокетными воротцами. Это, с томленьем сознает она, первая мысль о сексе (даже применительно к весьма отдаленным телам), что возникла у нее за много недель. Что ж, она устала, расстроена, на нее вечно кто-нибудь глядит, в данном случае – неимоверно скучающая Дэфни, которая изучает ее лицо с антропологическим интересом. Ро надеется, что не поддастся какому-нибудь своему «приступу» прямо тут, в незащищенном псевдоуединении бог знает скольких любопытных глаз. В предместьях задний двор – это сцена. А иногда и кухня тоже сцена, а также гостиная и спальня.

Она украдкой косится на часы – дамский «Ролекс», приобретенный по себестоимости при посредстве бывшей подруги, но тем не менее «Ролекс» все равно, – и ее вновь изумляет скорость и неуловимость времени (недавняя ее одержимость, которую Ро намерена хорошенько обмусолить, как только окажется не чересчур занята). Она соскакивает с качелей, наставляет Дэфни в распорядке сегодняшнего вечернего кормления и укладывания. Каждого ребенка целует в щеку, губы у нее остаются припудренными песком.

Она маринует экологически чистую говядину и размышляет о втором стаканчике, когда дверные бубенцы разражаются атональным, но узнаваемым исполнением первых четырех нот темы старого телесериала «Облава»[8] – идиосинкразии прежнего владельца, которую они так и не удосужились сменить, потому что теперь уже ни она, ни Уайли ее даже не «слышат». Ро спешит открыть дверь. Хотя Хэнн она знает дольше собственных детей, все равно не вполне может подавить, вновь оказавшись перед ними, сдержанной оторопи от прочной природы их отношений; она принимает сигналы, не умея засечь источник или смысл; тут не какое-то очевидное несоответствие в физической внешности или поведении, а нечто глубже, под кожей, рябь какая-то, колебания, магнитные помехи в заряженных полях личности. Но, следует признать, она никогда не видела или не слышала ни намека на серьезную размолвку.

– Здрасьте-здрасьте, – кричит она глупо-напевно, к чему прибегает всякий раз, когда ей нервно.

– Милый причесон, – замечает Томми.

Джерри подается к ней поцеловаться.

– Просто обожаю эти совершенно шикарные стены, – бушует она, размахивая своими пластиковыми ногтями. – В этой комнате я всегда чувствую себя жучком в лаборатории. – Она смотрит прямо в глаза Ро. – Очень особенным жучком.

Томми посверкивает ухмылкой, которую и та и другая женщины могли бы истолковать благоприятно. Он просто отбывает срок на своей нынешней копирайтерской работе, пока дожидается начала истинной карьеры. В чем именно та состоит, он толком не уверен, но поймет, когда увидит воочию. Усы его – густая чрезмерная щетка – возникают и исчезают с такой частотой, что Ро частенько смущает его внешний вид, пусть она и сама не понимает чем. Эта капризная волосяная поросль на лице связана с неуверенностью Томми насчет его собственного носа (он его считает слишком крупным), который он грозится подправить хирургически. Сегодня вечером он чисто выбрит.

Джерри – агент по недвижимости и совладелица компании ресторанного обслуживания «Только для вас», а также профессиональный сборщик средств и член общинного совета, и еще она долгие годы училась каждый семестр в колледже на вечернем. Степени так и не получила. Сейчас она на своем третьем дипломе – по восточной философии. Однажды за сдобренным выпивкой обедом она попробовала объяснить Ро «пустотность», и последовавшее за этим веселье было так необузданно, что Ро потеряла линзу. Они с Джерри познакомились, работая вместе в копировальном бюро торгового центра, пока Джерри не выяснила, что беременна, и не ушла с работы. Через пять недель ребенка она потеряла, и с тех пор угрюмые представители современной медицины сообщают ей, что другого ей нельзя. Это не беда. Она всем говорит, что это не беда. Брови у нее имеют склонность всползать вверх к своему воображаемому перекрестку посередине лба, отчего вид у нее делается постоянно озадаченный, и она им пользуется к своей выгоде, вызывая сочувствие и подписи на договоры от колеблющейся клиентуры. Когда Джерри смеется, лицо у нее распадается, и она уже не похожа на саму себя. На лацкане носит брошку – серебряного омара. У нее кольцо на большом пальце. С Томми у них, должно быть, все хорошо. О деньгах от них не услышишь ни единой жалобы.

Извиняясь за опоздание Уайли, Ро проводит гостей по дому и на террасу, где они устраиваются на новой дворовой мебели и принимаются за первый раунд дайкири. Смотрят на детей. Смотрят на Дэфни, которая не желает смотреть в ответ. Смотрят на пустые окна соседских домов. Томми замечает клочок жухлой травы у гаража. Ро не стоит оборачиваться – этот жуткий выбеленный лоскут выжжен на внутренней стороне ее головы. Серьезные химикаты вылил туда Уайли как-то странной ночью. Сказал, что бензин. Ей кажется, там самой почве кранты, она теперь так же плодородна, как лунка на Луне.

– Любопытно, – отмечает Томми. – Практически идеальный круг.

Джерри высказывается, что ее уже тошнит слушать про химикаты. Сегодня они в воздухе, завтра – в воде, послезавтра – в калифорнийской брокколи или… или в жевательной резинке. Можно подумать, что мы – всего-навсего хворые губки, которые днем и ночью впитывают отраву.

– И? – спрашивает Томми.

– Я не желаю об этом слышать.

Ро припоминает, как в гостиной каждую посудину без крышки Мама наполняла до краев сладким ассорти «Бракс»[9], которое никто не ел, а шоколадная глазурь со временем зацветала и белела. Ро извиняется и возвращается в кухню подогреть сыр для начо. Ей не полагается думать скверные мысли.

Дэфни вводит детей в боковую дверь – те усталые, голодные, громкие, им с некоторым успехом удается царапать руки друг дружке. Ро эту игру знает, она отказывается втягиваться.

– Мамочка придет чуть позже и поцелует вас обоих на сон грядущий, – спокойно объявляет она. Гладит их по зардевшимся головам.

– Можно мне «Хай-Си»?[10] – вдруг визжит Дейл. – Можно? Можно? – Она скачет по комнате на комически сердитых ногах.

– Да, конечно, можно.

Далее – голоском поспокойнее, коварнее:

– Весь «Хай-Си»?

– Идите пока с Дэфни. Пожалуйста, мамочка занята. – Она близка к тому месту, где живет черная дрянь, ближе, чем ей хочется, к тому, чтобы сильно шлепнуть дочь по лицу. Она готова отправить их обоих в преисподнюю «Фишер-Прайс»[11] и тут улавливает еще один внутренний взгляд: Мама одета в тряпье, сношенное и прогнившее, как взлохмаченные пряди обмотки мумии, и сидит она, наподобие Шекспирова короля, на троне, сработанном из ободранных от коры веток деревьев и подвешенном в пылающем цилиндре бело-голубого света. На голове у нее либо рога, либо телевизионная антенна. Она поднимает ссохшееся свое тело, вот-вот заговорит… Виденье это чересчур ужасно, нельзя его созерцать. Ро откручивает оба крана и дает воде омыть ей руки.

Когда она возвращается к обществу, неуклюже задвигая дверь и ничего не расплескав на груженом подносе, беседа вдруг смолкает. Историю она читает у Джерри по лицу. Ладно, хочется выпалить ей, у меня дети. Что с того? Она передает кукурузные чипсы. Томми спрашивает, кто такая Дэфни. Джерри изучает меловые каракули и мазки стиралки, оставшиеся на синей доске, а неповоротливое солнце бредет домой после уроков. Ро погромыхивает игровыми кубиками льда в своей выпивке, печально смотрит в стакан.

– По-моему, эти дайкири слишком сладкие.

– О нет, – возражает Джерри, – отличные они. Все как надо.

– Джерри любит сахар, – говорит Томми. – У нее от него приходы.

– Воистину. – Запрокинув голову, она демонстрирует это долгим театральным глотком.

Ро созерцает Джерри с чрезмерно внимательным выражением того, кто на самом деле не слушает. Ее скрутило завистью, она воображает, как присваивает красоту этой другой женщины и прилагающиеся к ней силы, воображает, как ходит в ее латах день, неделю, сновидческое время упоительного возмездия. Она воображает, как воспримут на работе. Новую и улучшенную. Она воображает свою жизнь. Жизнь ее изменится. Целиком и полностью.

– Мммммм. – Томми раскусывает начо, с которого каплет, рука подставлена чашкой под подбородок. – Это фальшивый сыр?

Ро не знает, что ответить.

– Чтоб такое сделать, нужно брать только фальшивки, – поясняет он. – Настоящий никогда таким вкусным не бывает.

– Я честно не знаю, – отвечает она. – Что-то в банке, ставишь в микроволновку.

– Фальшивка, – одобрительно объявляет он. – Очень здорово. – Томми тянется еще за кусочком, откидывается на стуле так, чтобы открылся вид на максимально оголенные ноги Роды. Об этих ногах он думал, ведя сюда машину, и полагает, что еще долго и прибыльно может на них медитировать.

– Томми что угодно съест, – провозглашает Джерри, – если только оно привязано.

– Ну, – быстро говорит Ро, – может, лучше бы соус сделать самой, но, если честно, у меня не было времени.

– Ой нет, я не в том смысле… Прости, Ро, я совсем не это имела в виду. Они на самом деле очень даже. Такие мы и дома едим. – Она сует образчик себе в зубы и одобрительно жует.

– Не обращай внимания на даму с заиканием, – говорит Томми. – Она следующая в очереди за новым мозгом.

– Ладно, сладенький, варежку закрой.

Томми салютует своей жене влажным стаканом. Под столом смещаются и вытягиваются ноги. В молчании громкость фонового шума вздымается заметнее, где-то в поле слышимости воют и громыхают далекие гитары и барабаны.

– Детки-металлюги, – объясняет Ро, – новенькие у нас в квартале.

– Отпад, – говорит Томми.

Взгляд Джерри подчеркнуто смещается от ближайшего белого дома справа к ближайшему белому дому слева.

– Соседи! – восклицает она. – Не знаю, смогу ли я когда-нибудь к этому привыкнуть.

– Да, – соглашается Ро, – иной день и впрямь это непереносимая клаустрофобия.

– Должно быть, это как жить в аквариуме. – Джерри понижает голос. – Подумать только, сколько народу может наблюдать за нами в эту минуту.

– Стараюсь не думать.

– А у нас там по ночам даже ничьих огоньков не видать.

– И никто не услышит, как ты кричишь, – нараспев произносит Томми голосом из фильма ужасов[12].

Джерри кривится и снова поворачивается к Ро.

– Вам с Уайли нужно скоро опять к нам выбраться – посмо́трите, что мы сделали с кухней.

– И с амбаром.

– И с садом. В грязи на коленках ползали все чертово лето.

Ро колеблется принять приглашение. В последний раз, когда они с Уайли ездили туда в гости, – играли в разнузданный бадминтон, ходили на экскурсию по саду, восхищались капустой, ездили на озеро Виста, гребли на каноэ, дивились на прыгучую рыбу, сидели за обугленным столом для пикников на холме Саккоташ посреди смуглого роя голодных букашек и смотрели, как умирающее солнце зрелищно истекает кровью на чистую синюю промокашку, вспоминали студенчество: простыню из окна, зажигательную жидкость под дверь, волейбол нагишом, наполненный презерватив, привязанный к дверной ручке полицейской машины; они улыбались, они соприкасались, делились – и все было чудесно наперекосяк. У того дня имелись подводные течения, и были они холодны; Ро чуяла, что на нее направлено подразумеваемое и строгое недовольство почти всем, что б ни сказала она, почти всем, что она делала, почти всем, что думала. Уайли, разумеется, отмахивался от ее опасений как от преувеличенных; если Хэнны устали и слегка ворчали, то и Джоунзы тоже – долгий день, короткое терпение, к чему втолковывать очевидное? – но она все равно обиделась, визит оставил в ней ощущение смутной светской тошноты и неотступный вопрос: я нравлюсь Джерри или нет? Ответ на него она до сих пор не получила. Так как же знать ей наверняка, искренне их приглашают или же это извращенная эмоциональная игра? (При последнем своем посещении дома престарелых «Зачарованные сосны» Ро привезла матери коробку черепашек – ее любимых конфет, и номер ее любимого журнала – «ТВ-гид»[13] за ту неделю, где содержалось много-много телепередач, которые, как ей неоткуда было узнать, она никогда не увидит.)

– Почти ни на что уже не остается времени, – жалуется Джерри. – Ты заметила? Похоже, что доступный запас его – меньше, чем бывало раньше. Может, в нашей посуде времени образовалась медленная течь. Может, это всё черные дыры. Просто бесцельно всасывают в себя наши жизни, как пылесос.

– Не зря в колледже училась, – говорит Томми.

– В чердаке никаких дыр, – подтверждает Ро.

– Ну, ребята.

– Она такая, что жуть берет. Может, слыхала – есть такой тип людей, что книжки читают. Вечно в какую-нибудь нос уткнут.

– О боже мой! – восклицает Джерри, возбужденно привскакивая. – Ро, ты уже прочла «Блондинок в черном»? Томми, сладенький, кинь мне мою сумку рядом с твоим стулом. – Роется, извлекает затасканную книжку в мягкой обложке, где изображен ряд не отличимых друг от дружки манекенщиц в больших солнечных очках, выстроившихся для полицейского опознания. Она листает страницы. – Слушай. – Читает: – «Симбелин танцует. Жарко. Огни вспыхивают, вращаются, стробируют. Вздымается толпа. Жгут краски. Она танцует. На безупречном лбу ее сверкают брильянты пота. Многочисленные крохотные бусинки. Музыка рябит, как радуга, над ее мозгом. Она не танцует, танцуют ее. Она сбрасывает кожу. Та маленькая девочка по имени Бобби Джейн, некогда позировавшая на тракторе (тот был красный) в таком месте, что отсюда слишком далеко, оно, может, и не существует вовсе, – мусор под ее туфлями-лодочками седьмого размера. Локти и тела толкаются и трутся, но она не признаёт больше ничьего присутствия. Сегодня вечером звезда – она. Пушка фотографа взрывается у нее перед носом, и она попалась с разлетающимися волосами, руки чувственно взметнулись над головой, ее подтянутое аэробизированное «я» совершенно отдалось ритму жизни, о которой она мечтала. Она обнажает безупречные зубы. Губы ее полны. Она в экстазе.

Когда она и Джонни Сент-Джон возвращаются к своему столику, Безик отбрасывает волосы и тычет острым серебряным ногтем.

– Что это у тебя на платье?

Симбелин трогает пятно пальцем. Оно влажное.

– Ой, – говорит она.

Это была «сгущенка».

Джерри закрывает книжку с понимающей ухмылкой.

– Здорово, а? Про Нью-Йорк. Знаешь, про тамошнюю тусовку.

– Как она это пишет? – спрашивает ее муж.

– Что пишет?

– Спущенку.

– Не знаю. Господи ты боже мой. – Она опять листает книжку. – Вот, – говорит она. – Сгу-щен-ка.

– Так зачем нам хоть как-то доверять автору, который очевидно ни хера не смыслит в том, о чем пишет?

– Томми не читает, – поясняет Джерри.

– Я смотрю, – говорит он и, не успевают его остановить, пускается в один из своих нескончаемых конспектов кинофильмов, на сей раз – недавнего кабельного произведения неведомого урожая, это нечто отчасти неизвестное, отчасти странноватое, что, по сути, и есть ключевые определяющие характеристики любимого кино Томми. Названия он тоже не знает, потому что пропустил начальные титры и первые десять минут ввиду «рассуждений», которыми занимались они с Джерри относительно того, в какой оттенок красить свободную спальню (будет ли там приемный младенец или нет?), но поскольку киношку эту, вероятно, покажут еще раз десять-двадцать до конца месяца, он им звякнет. В общем, Шон Пенн – такой накачанный подонок, никуда не едет в никчемном городишке нигде, пока однажды не находит своего давно потерявшегося папашу, Кристофера Уокена, который играет даже зловещее обычного, это такой клевый криминальный тип, на кого в самом деле можно равняться, потому что что ж еще ему остается делать с образованием восемь классов и походкой, как будто у него запор, да и эти нелепые бицепсы выпирают из футболки, словно воскресные окорока? Только он не понимает всей глубины зла, что засело в папочке, он не знает, что мы делаем, а это…[14]

Тело Джерри на миг беспомощно содрогается, стул гремит. Вбок откатывается стеклянная дверь.

– Ох, Уайли, – ахает она, рука верхом на галопирующем сердце. – Ты меня испугал.

На террасу выходит Уайли, на нем – популярный послерабочий вид, который громко объявляет: даже не спрашивайте.

– Приветствую, люди. – Он нагибается поцеловать жену в блестящий лоб.

– Ой-ой, – замечает Ро. – Похоже, у кого-то был скверный день.

– Убийственный, – отвечает Уайли.

– Я разглядела только, что сразу за дверью стоит эта кошмарная фигура, – объясняет Джерри. Она подскакивает размазанно отпечатать свои губы на зернистой щеке Уайли.

Томми, еще не вполне в целости и сохранности вернувшись к некинематографической действительности, машет открытой ладонью.

Уайли опирается на стекло, руки шарят в карманах, проказливое лицо милостиво сияет всем. Ро видит, что он старается изо всех сил.

– Так, – спрашивает он, – что я пропустил?

– Всего лишь навсего – всё, – отвечает Джерри.

– Отменную кухню, – говорит Томми.

– Остроумный ответ, – добавляет Джерри.

– У меня ноги отваливаются, так натанцевалась, – говорит Ро.

– Ну. – Он внимательно оглядывает их озаренные лица. – Наверно, мне нужно выпить. – Он ускользает обратно в кухню с кондиционированным воздухом.

– Такой пупсик, – говорит Джерри.

– При правильном свете, – отвечает Ро и осведомляется о той младшей сестре с тремя маленькими детьми, которая пряталась от своего бывшего в тайном приюте для женщин на западной стороне. История у них была коротка, жестока и бессмысленна, как любая другая, какую хотелось бы пережить.

– С ней все хорошо. Ей лучше. Вообще-то в конце месяца она уезжает. И она, и дети – все перебираются в Санта-Монику.

– Должно быть, очень сильная она.

Томми рассеянно глазеет в загроможденный зев гаража, а Ро любуется очерком его голой шеи, той изящной линией, что крепким склоном опускается в воротник шотландки «Пол Стюарт».

– Делай, что должен, – отвечает Джерри. В культуре, любящей суровые штампы, она – адепт умелый.

Ро часто жалеет, что не знает, о чем думают другие. Человеческий мозг, прочла она во «Времени»[15], функционирует как посредственная передающая станция, поэтому теоретически с нормальным приемником мысли можно перехватывать, как телевизионные волны. Некоторые умы – приемники от природы. Ясновидящая ли Джерри? Уединение – заблуждение. Мы не одни.

Уайли вновь вливается в компанию, переодевшись в свои обычные брюки-хаки и темно-синюю рубашку поло, в руке он несет солидный стаканчик водки с тоником. Садится верхом на оставшийся стул – дефективный, с гнутой ножкой.

– Так, – начинает он, – о чем мы сегодня говорим?

– Дети внизу, – говорит Ро. – С Дэфни.

– Я знаю. Потискал уже всех и каждого.

Попроси у Ро кто-нибудь посторонний описать ее мужа, она не уверена, как бы откликнулась. За исключением глаз, тех волнующих лун пыльно-серого цвета, ничего мгновенно выразительного в нем не наблюдается, никаких утесов или ущелий, никаких потешных пучков волос, за которые можно зацепиться словом. Средний, пришлось бы согласиться ей, признавая тем самым собственную неудачу, поскольку избранные отличительные черты, те, какие невозможно было объяснить сразу, бежали определений – именно их она и любила.

– Мы охватили весь земной шар, – заявляет Томми. – Токсичная преступность, дефицит наркотиков, терроризм знаменитостей. Это был вечер макрообзора.

– Вечер макарон, – поправляет Джерри. Ее интригуют руки Уайли – в его пальцах видится нечто положительно благородное.

– Спаси планету, – объявляет Томми. – Своди кита пообедать.

– Нам нравится сюда приезжать, – произносит Джерри, шумно хлюпая через соломинку. – Столько других наших друзей бросили пить.

– Да, – говорит Ро. – Эковек.

– Лично я себя чувствую экоотбросом, – шутит Томми.

– Ты когда-нибудь пробовала черимойю? – спрашивает Джерри.

– Это что такое?

– Фрукт, вообще-то какая-то причудливая помесь яблока, груши и дерева коки, насколько мы знаем. Перуанский. Очень ням-ням.

Томми тихонько фыркает носом.

– Ага, поскольку Гран-тур[16] пришлось временно отложить до поступления к нам второго миллиона, Джерри тут кругосветно питается.

Его тон ее раздражает.

– Ну а зачем и дальше пробовать все те же старые скучные вкусы, делать все ту же старую скукотищу?

– Не знаю, – отвечает Томми. – Зачем?

– Ох ты ж. – Она пинает его под столом.

– Ты уголь не забыл? – осведомляется Ро. – Стакан Уайли замирает в воздухе. – Черт бы драл, Уайли, я же попросила тебя не забыть. Ну давай, только недолго. Мы тут уже проголодались.

– С тобой Томми может съездить, – объявляет Джерри.

– Намек ясен, – говорит Томми.

По пути наружу Уайли загребает горсть чипсов.

– Ммммммм, – бормочет он через плечо, – хорошие начо какие.

Транспортное средство – «Джип-Чероки» 87-го года.

– А бейсболки нам не полагается надевать? – бородатая шуточка Томми. Ему трудно представить себя в такой машине, и он не может понять, почему Уайли, которого он знает не хуже других, хочется, чтобы его в такой видели, почему он очевидно такой радуется, а иногда и готов ездить на этой штуковине на работу, ради всего святого. Курьез, да и только.

Проезжаемые улицы тихи, ухожены, как и газоны, жилища, люди. Радио настроено на популярную ФМ-станцию: классический рок, непрерывный час «Жара в жестянке»[17]. Уайли невозмутим за черными солнечными очками. Томми развертывает другой захватывающий сценарий: на сей раз – Тони Пёркинз в роли сумасбродного доктора Губилла, который случайно обнаруживает крэк, курит его, естественно, затем бросается бесчинствовать в порнографическом уличном буйстве траха и рубки, какие редко увидишь что в околотках, что в категории Р[18].

– Но он же уже спятил, – отмечает Уайли. – Даже когда нормальных играет. Только в глаза ему глянешь – и любой, кроме полного идиота, определит, что там живет и кто-то другой.

– Допускаю, – признает Томми, – поэтому, возможно, элемент напряженности немного прокис. Но все равно занятное произведение.

Уайли это кино не смотрел, не знает, станет ли, он в последнее время старается снизить дозу.

– Ага, ага, – говорит Томми, – не думай, что я раньше не слышал всего этого, это гадкая привычка, ну да, трата времени, ну еще б, но тут либо сидишь перед ящиком, либо разговариваешь с Джерри весь вечер.

– С Джерри можно и кое-что другое делать.

– Да, но по ящику-то у них куда лучше получается.

Стоянка «Еды-и-Топлива» – бешеный рык легавых, машин и вращающихся мигалок, и страх любопытного притянут, как водится, к центру, где б ни возник он, сборище наших дней на ободе ужасного, удовлетворенный взглядец украдкой в дымящийся кратер, удивительно, что такое может быть настолько великолепным – и так близко. Полицейские патрульные крейсера сидят, брошенные в противоположных углах, дверцы висят нараспашку, рации кудахчут, как птицы в клетках. Между исцарапанными мусорными контейнерами желтая лента, трепеща вверх тормашками в отпечатанном повторении «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОХОДА НЕТ», расчищает участок вокруг входа в магазин. Посреди этой росчисти довольно небрежно на заляпанном газировкой цементе с лепниной жвачки – очевидно хорошо попользованный художницкий брезент. Под тканью – тот зуд, который тесный полукруг глаз никак не может расчесать вволю, – покоится тело, его присутствие подтверждено высовывающейся парой потертых «найков», носки прискорбно воткнуты в землю, толстые зеленые шнурки вольно болтаются и не завязаны, камешки серого гравия впились в резьбу подошв, подробность эта увеличена до откровения близости, с каким Томми вдруг становится неуютно. Чувства его в этот миг слишком уж запутаны и пристальной экзаменовки не выдержат. Уверен он только в одном: должно быть, выглядит он до невероятия глупо, оказавшись в капкане этой толпы, разинувши рот, как турист только что с автобуса. Он придвигается поближе к Уайли.

– Это кровь? – шепчет он.

– Где?

– Возле его головы.

Легавый, который на вид был по крайней мере на десятилетие моложе Томми и щеголял с такими бачками, каких тот не видал на живом человеке лет двадцать, перехватывает его взгляд и смотрит прямо внутрь так же легко, как будто проверяет содержимое кипящей кастрюльки; отворачивается, очевидно развлекшись тем, что обнаружил там. Томми заливается стыдным румянцем.

В магазине полицейские в мундирах и следователи убойного отдела в модельных костюмах погружены в угрюмую беседу с отягощенным прыщами мальчишкой в красном фартуке и бумажном колпачке. На лице его напоказ выставлены потусторонние черты того, кого только что неожиданно сфотографировали со здоровенной вспышкой.

– Что случилось? – громко осведомляется Томми.

– Не знаю, – отвечает соломенновласая женщина в футболке «Металлики», прижимая к себе двоих маленьких детишек. Она не удосуживается обернуться. – Кого-то застрелили.

Томми налегает Уайли на ухо.

– Как думаешь, он черный? – Из-под покрывала не высовывается никаких зримых участков кожи.

Уайли просто пожимает плечами.

В воздухе застрял некий зловещий запашок… как бы озона? Наверняка же вредно для здоровья валандаться по этому участку, поглощать отчетливо неполезные флюиды незапрограммированного события в прямом эфире. Он толкает Уайли под локоть.

– Готов?

Уайли не отвечает.

– Никто не заходит. Ты чего хочешь? Дождаться труповозки?

Уайли оборачивается поглядеть ему прямо в лицо.

– Ну да.

В магазине, держа шляпу в руке, легавый говорит что-то другим и смеется, являя полный рот ошеломляюще белых зубов. Один следователь сосет пинту шоколадного молока, другой жует из драного пакета картофельные чипсы «Игл».

– Гляди-ка, – бормочет голос в толпе. – Они себе, к черту, вечеринку устроили.

Кто-то еще говорит:

– Получил по заслугам.

– Жалко, меня тут не было, – отвечает другой, – помог бы его грохнуть.

Кто-то просит легавого с бачками приподнять покрывало, чтоб он мог посмотреть на лицо «негодяя».

– Проходим, не задерживаемся, – говорит легавый.

Томми и Уайли переезжают к «7-Илевен» на бульваре Мелодик, где не нужно переступать через труп, чтоб купить себе древесного угля. По пути домой Уайли молчит. Томми нервно трещит о том, как это бедствие в магазине шагового доступа созвучно событиям по телевизору прошлым вечером, вот только в передаче нелепые публичные убийства не связанных друг с другом незнакомцев оказываются гнусными проделками бригады бунтарей-пришельцев.

Уайли передачу эту пропустил, он вообще не видит связи. Сворачивая на Сансет, он едва не задевает мальчишку-газетчика на велосипеде и винит Томми в том, что тот его отвлек. Когда они заезжают на дорожку к дому, женщины улюлюкают и машут, как сумасшедшие, со своих возвышенных сидений на террасе, неистовствуя, словно болельщицы на трибунах под конец второй игры долгого двойного матча. Томми выбирается из машины.

– Угадайте, что мы видели? – вопит он. За ним широкая спина Уайли скрывается в гараже.

О, викторина. Женщины подтягиваются, принимают преувеличенные позы внимательных конкурсанток.

– Парад, – гадает Джерри.

– Плохую аварию, – кричит Ро.

Томми качает головой.

– Голых людей!

– Клоунов! Чокнутых клоунов!

– Мертвое тело, – нараспев произносит он.

– Да ладно, – говорит Джерри.

– Да.

– Да ладно, – говорит Ро.

– Прямо перед чертовым «Едой-и-Топливом». Вы б видели. Нас там чуть не убили, точно, Уайли?

Уайли выворачивает из-за угла, волоча на газон ржавый гриль на одном колесике.

– Ну, – соглашается он. – Чуть.

– Уайли? – Ро уже смутно не по себе, несколько минут назад она поделилась с Джерри невозможным умопомешательством своего первого курса в Северо-западном, безудержным мальчишкой по кличке Шустрый и концовкой меж акушерских стремян в таком ужасе, всех подробностей которого не знает даже ее муж, преподнеся этот неограненный отрывок своего прошлого как таинство сестринскому доброму духу мгновенья, и теперь ее мутит от мук измены: она распотрошила свое сердце ради женщины, которая, как выяснилось посреди рассказа, ей, кажется, даже не очень нравится, поэтому… – Уайли?

Тот подходит, замирает под террасой, уставившись снизу на нее.

– У нас все в порядке. – Рука его тянется дотронуться до ее голой ноги. – Похоже было на ограбление или попытку чего-то такого. Что б там ни произошло, сейчас кто-то определенно очень мертв.

– О боже мой.

– Парой минут бы раньше, – поясняет Томми, – кто знает, что б мы увидели. Или во что бы впутались.

– Современный мир, – замечает Джерри. – В пяти кварталах отсюда.

– Видели б вы этот труп – лежит себе на мостовой тише некуда. Такой настоящий, что выглядит фальшивкой.

– Да, – заявляет Джерри, – именно такое мне и нужно увидеть – еще одного покойника. Меня и так смертельно тошнит от покойников – слышать о них, глядеть на них, жалеть их; они каждый час по телевизору, в газетах каждое утро и всю меня заляпали кровищей из каждого журнала. Сегодня можно подумать, что жизнь только в этом и состоит – в мертвецах.

– Коль скоро они – не мы, – тянет Томми.

За спинами у них – внезапный свист, биение гигантских крыльев; они разворачиваются на стульях к пугающему зрелищу столба пламени, сердито взметнувшегося в тусклый воздух.

– Ой, смотрите, – замечает Ро, – Уайли огонь развел.

Кувшин дайкири опорожняется и наполняется, и опустошается вновь. Зажигают свечи с цитронеллой. Наружу, ковыляя, выбирается мистер Фреленг, электрик на пенсии в соседнем доме, и поправляет шланг – он преданно обслуживает неизменные нужды бога газонов. Ведет он себя при этом так, будто совершенно один, слеп и глух к публике в бельэтаже, завороженной каждым его суетливым усилием. Наверху дети наконец-то уснули. С Дэфни расплачиваются, и она уходит домой. Появляется темная летучая мышка, тревожно трепещет в мягких сумерках – хилый реквизит на неумело управляемых проволоках.

– Пятьсот комаров в час, – сообщает Томми. – Уму непостижимо.

– Полагаю, – говорит Джерри, – тот радар, который у них вроде как есть, вызывает рак.

– Прямо сейчас.

– Хотя должно воодушевлять, – продолжает она, завороженная стробоскопическим полетом существа, – жрать то, что жрет тебя.

– Ну, я не думаю…

– Но вообрази – быть таким свободным, уметь летать, носиться в ночи в некоем эротическом ступоре.

Томми протягивает сжатый кулак.

– Стало быть, миссис Хэнна, переродись вы в любое животное, предпочитаемой тварью стало бы…

– Да, Джин, летучая мышь, определенно – летучая мышь[19].

Если от Ро и ждут какого-то замечания, она пропускает свою очередь. Разнообразные требования и непредвиденные всплески дня в совокупности с повышенными за сегодняшний вечер уровнями содержания алкоголя в крови вогнали ее проводку в состояние потрескивающей статики, близкое к частичному короткому замыканию или даже хуже, она причудливо включается и выключается, внимание ее временно и яростно намагничивается страннейшими осколками то одного, то другого отдельного факта, поэтому пока Джерри болбочет: от летучих мышей, секса и перерождения к – изо всех сил стараясь развлечь свою публику – прокисшим кассовым темам похоти и неотесанности среди ее зажиточной клиентуры, – Ро приятно настроена на звучное шипенье мяса. Наблюдает, как в неясности заднего двора ядовитыми розовыми яйцами в металлическом гнезде тлеют уголья, искрит и плюется желтое пламя, когда на брикеты попадает жир, словно коротит саму ночь: зрелище скромное, но щедро занимательное. Часы ее дня проходят обзорно на почтительном расстоянии, она ничего не чувствует, простейшая формулировка (моя жизнь, эта вот конкретная точка на графике, она + или —?) превышает истощившиеся способности Ро, она устала, она погружается в глубокое таинство тщетного выздоровления, в котором, к собственному облегчению, признаёт не просто одну частную невротическую дилемму – все ее друзья до единого проявляют в какой-то степени симптоматическое расстройство, – но от чего же именно мы выздоравливаем? Она без малейшего понятия. Мне нужно хорошенько выспаться ночью. Нужно хорошенько провести ночь без сна. Над головой громоздящаяся тьма усеяна звездами, поблескивают шляпки гвоздей, поддерживающих большую крышу. Внезапный свет из спальни Эвери отбрасывает долгую желтую трапецию на шипастую траву. Дальше по кварталу детки-металлюги с грохотом прожигают себе путь сквозь легко запоминающийся номер, чье название она, кажется, чуть ли не припоминает. Вокруг нас ничего нет, да и глубоко внутри тоже.

Стейки зажариваются идеально, и хотя в тусклом свете фитилька трудно различить, что именно лежит у каждого на тарелке, либо выбрать из картошки окалину, трапезе присуждаются четыре звезды и она признается успешной. Томми подымает стакан, чтобы произнести тост настолько напыщенный и натянутый, что он, должно быть, призван вызвать в памяти манеру если не того, то другого медийного андроида.

– Покажи Де Ниро, – приказывает Ро мужу. – Знаете, какой у него Де Ниро. У него все пародии баснословные, но Де Ниро такой, что прям жуть берет.

Он утомленно улыбается.

– Ладно тебе, Уайли, выдай гостям.

Улыбка гаснет.

– Погнали уже, давайте поддадим газу вечеринке. – Сдержанность мужа раздражает ее. По горло сыта она множеством его настроений и загадок в нем. – Я тут веселиться хочу, – требует она, – и прям сейчас.

– Ты пьяна, – говорит он.

– А я нет, – объявляет Джерри с агрессивной беспрекословностью. За столом переговоров она гнет жесткую линию. В понедельник решила на работу не идти. Пусть ее коллеги насладятся, заново оценив ее значимость в раздумьях о ее отсутствии. Уайли б не пошел, если у него нет настроения. Уайли поступает, как пожелает. Он свободный художник. Утверждает, будто занимается микросистемами, но она-то уж знает, ей мнится, что он должен работать в правительстве, он правитель. Она уже ощущает, как ее руки шарят у Уайли под рубашкой. Она ощущает жар.

Томми поднимается, ему хочется танцевать. Никто не желает присоединиться? Он спотыкается один вниз по ступеням мамонтова дерева и через весь двор, темная фигурка, движущаяся во тьме покрупнее. Он мычит, он танцует.

Ро кажется, будто Томми действительно снял рубашку, и, поскольку хорошая хозяйка услуживает своим гостям, она спешит исполнить свой долг. Рука об руку они танцуют, это ночь для шикарных жестов, щека к щеке скользят они за гараж, где в давке мяты она… он… ну, вообще-то ничего, и рубашка на нем оставалась все это время.

Покинутые за обеденным столом, Уайли и Джерри как-то соскользнули – без очевидного смущенья – в занятную дискуссию о природе души, ее определяющих качествах, о возможности проявления ею конкретной формы, о вероятности ее цельности за пределами формальдегида и цветов, в рассуждения о ее отсутствии у невезучей совокупности смертных тварей, поскольку Бог в миг творенья выпустил в мир конечное число душ, каковым полагалось вернуться в оборот убывающей процентной долей населения, растущего в геометрической прогрессии, отсюда – тела без душ. Кто эти люди? – вопрошает она. Он пожимает плечами. Киношные управленцы? В голосе его шелестит тьма, отчего основание ее позвоночника дребезжит. Ее руки у него на груди.

Когда Томми и Ро, спотыкаясь, сваливаются обратно к лагерному костру, Томми предлагает замысел, большой побег, удрать на целую неделю, все вчетвером, к землям за солнцем. Джерри восторженно визжит и хлопает в ладоши. На остров, где не будет телефонов, никаких телевизоров, никаких газет. Никто не будет носить никакую одежду. Томми знает одного парня в «И́стерне», который знает отменные пляжи (т. е. где мало туристов, некоммерческие) на Карибах, и только вчера он нахваливал девственные чары одного редкого побережья, которое Томми, к сожалению, не может…

– Сент-… – пытается он, – Сент-что-то, – и глядит беспомощно на Ро, кожа ее при свече отшлифована до фотомодельного загара. Он убежден, что понимает содержимое ее лица, всегда так было.

– Все они Сент-что-то, – произносит Джерри, подыгрывая бездвижному наблюдателю за столом напротив. – Те подлые католики вечно первыми везде суются. Во все лучшие места. – Неизменно непослушная приходская школьница, которая также молится у чужих алтарей, в дальних местах, к примеру, где всякий может пировать плодами следующего, не терзаясь муками совести.

Уайли немигающе взирает на Томми.

– Когда поедем? – спрашивает Ро. В яркой бухте вода тепла, как кровь. Белый зад Томми подмигивает на солнечной поверхности. Зубы ее расстегивают молнию у него на ширинке. Она его находит, выманивает из штанов, без рук.

– Осенью, – отвечает он. Затем в гамаке вместе под кокосами, покачиваясь. Воздух в тягости, сладок, набухает для одного, для всех, для него. – Может, в октябре. Устроим это осенью. – Ананасный аромат у нее между ног.

– Что скажешь, милый? – Кожа к коже, словно затяжной прыжок сквозь томмиевость Томми. Ногти туго вокруг его стиснутых ягодиц.

Глаза Джерри тоже на Уайли. Притиснувшись к нему, взбираясь на всю его электрическую длину до темной полости у него под мышкой, где она лижет.

Уайли не знает. Слишком рано еще подтверждать, что позволит ему распорядок на октябрь. Он осушает стакан, переводит взгляд на гаснущее небо.

Тогда ладно. Значит, Ро едет туда одна. В гостиничном лифте между этажами, шокируя туристов. Заросший щетиной подбородок трет ей бедра. В акваланговом бурлении у голубого рифа среди неоновых рыбок.

Затем для всех – золотая путаница рук и ног, сока и жара. Верхи и низы. Пальцы и рты.

Уайли подается вперед, выкладывает руки плоско на стол, отталкивается от него и встает.

– Вы меня извините, я ненадолго?

– Чего б нет, – откликается Томми, наблюдая, как он неуклюже перебирается через его вытянутые ноги.

– Не заблудись, – шутит Ро. Хотя краешки ее губ онемели, стакан у нее в руке чудесным образом отыскивает путь к ее рту, и ей уютно, она вступила в славное состояние инкапсуляции, дайкириевый астронавт, канал связи оборван, системы жизнеобеспечения номинальны, пункт назначения неведом, у нее ни единой заботы.

Уайли входит в кухню, где останавливается окинуть сцену острым взглядом детектива: нервный дневной свет, обеденные обломки, каплющий кран, оставшийся без присмотра телевизор, беззвучно настроенный на вечерний повтор «Совершенных незнакомцев»[20], окровавленное посудное полотенце, лаймы дольками, торчащие выдвижные ящики, раскатившиеся оливки, сальные ножи, а к дверце лязгающего холодильника приклеен детский рисунок карандашом – треугольная шляпа на косой счастливой физиономии поверх красной котлеты туловища с руками-вилами и цыплячьими ножками, с подписью «Палпка». Похоже, он не может найти то, что хочет. Он продолжает двигаться по затененному коридору, кубики льда потрескивают фасолинами в волшебной тыкве стакана, который он держит перед собой, расчищая бесов у себя на пути. Его ноги в «найках» беззвучно падают на постмодернистское серое ковровое покрытие, покуда он тихонько, тихонько восходит по лестнице – войти вором в зачарованное пространство комнаты его единственного сына, пропахшее пузырчатой жвачкой. Спящий мальчик потерялся в коконе простыней с черепашками-ниндзя, из которого доносится равномерный сип его астматического дыхания. Со стен грозят плакаты с трубящими динозаврами и осклабившимися рок-звездами. На книжных полках – скромная охапка книжек и террариум – жилище Черники, ручного хамелеона семьи[21], а также арсенал военных игрушек, достойный Министерства обороны, занимающий все наличные дюймы складского пространства и каскадом спускающийся на пол в запутанном отступлении и восходящий через всю заваленную столешницу письменного стола, из коего хаоса Уайли выбирает сине-желтый детский бинокль из пластмассы. Неподвижно стоит у окна перед исчезнувшим небом, затемненными крышами и стенами своих соседей, перед той жалко чахлой березкой рядом с песочницей в его собственном пустом дворе, а на террасе у него под носом – его жена и ее гости точно в таком же виде, в каком он их оставил. Он подносит бинокль к глазам, настраивает захватанные пальцами окуляры на лицо Ро; смотрит, как она разговаривает, на причудливые движения ее увеличенных губ, на ее ходящую поршнем нижнюю челюсть. Увеличенные и рассматриваемые с этого нового ракурса, ее знакомые черты кажутся искривленными и непропорциональными – яростные наброски современного портрета, какой натурщице вряд ли понравится. Сквозь запечатанное окно своего дома с контролируемой атмосферой он не слышит ни слова, лишь бессмысленные вяки смеха, несмолкающий рокот двигателя баритона Томми. Он наблюдает за Ро, затем переводит бинокль на Джерри. Наблюдает за ней. Видит ее мелькающий язычок. Панорамирует на Томми. Нос с намеком маячит на вежливой повседневной маске. Бинокль перемещается. Он наблюдает за Ро. Наблюдает за Джерри. За Томми. С этой точки он не сдвигается. Диалога нет. Лишь движенье бинокля.

А внизу на террасе любящая повеселиться троица сплетничает о Фрэнки Д., которая предположительно переспала почти со всем средним управленческим звеном «Рибмена и Стоуна». На корпоративные мероприятия она надевает непристойную одежду. Волосы у нее – как трава из пасхальной корзинки. Она считает, что у нее есть подруги.

Любая реплика, произносимая Джерри, топорщится остроумием. Всякий жест Томми очерчен изяществом. Когда он касается ее руки, чтобы подчеркнуть какой-то довод, между ними проскакивает послание совершенной ясности. Это лучшие люди, каких Ро в жизни знала. Лучше ей не бывало много месяцев. Она купается в новом понимании, нежданном даре этого вечера тому ее «я»-Золушке, что слишком уж долго оттирала начисто одни и те же каменные плиты, и понимание это ей говорит: твою жизнь ты же и изобрела, только и всего, вся твоя жизнь – твое изобретение, наивная очевидность этого положительно опьяняет. Ты сама все придумала, ха-ха. Вот она замужем за Уайли, а вот – не замужем. Вот у нее есть дети, а вот – нет детей. В этом ощущение игры, какого ей с самого детства не хватало. Она смотрит на Томми. Вот она склоняется к…

Вот Джерри делится выпивкой, а Томми подвергает деконструкции иронический ужастик с расчлененкой – или это просто затянувшийся анекдот? – и когда Ро переводит взгляд наверх проверить, как там луна, ей на глаза попадается быстрый проблеск Мамы, замершей в окне на втором этаже, но – нет, галлюцинация развеивается, она отказывается поддаваться тем устаревшим эмоциям, всей этой приманке с душком, не сбивай настройку головы с настоящего, зачем этой вечеринке вообще кончаться?

– Черт бы драл этих комаров! – Джерри нетерпеливо шлепает себя по неприкрытым ногам. – Меня эти гады буквально всю искусали.

– Это потому, что ты такая сладенькая, – острит Томми, скребя и себя по руке. – Где же наш летучий мыш-дружочек, когда он так нужен?

– А я ничего не чувствую, – хвалится Ро, вытягивая руки к небу. – Я в зоне, свободной от букашек.

– Ну а меня жрут заживо. – Джерри шлепает себя всей ладонью по щеке. – А эта хрень чертова никогда не помогает. – Вдруг она хватает свечку и мечет стеклянный шар во тьму, как будто это тикающая мина. Перепугавшись от неистовства собственного поведения, она потрясенно смотрит на своих собеседников и разражается хохотом.

– Извини, Ро, вот же ж. Я тебе другую куплю. Сама не знаю, какая муха меня укусила.

– Ладно, ребята. – Ро принимается собирать тарелки. – Идем внутрь.

Кухонный свет кажется болезненно сильным, беспричинно подчеркнутым. Тарелки, сложенные стопкой в мойке и расставленные по всей стойке, похоже, размножились сами по себе в дневном свете этого инкубатора.

– Боже мой, – вопит Джерри. – Мы все это сожрали?

– Может, мы не в том доме, – предполагает Томми с невозмутимым видом.

Ро соскребает коровьи кости в мусорный мешок.

– Где Уайли? – спрашивает она.

Джерри стоит перед открытым холодильником, обыскивая морозилку на предмет той пинты пеканового масла, которую ей обещала Ро.

– Может, в сортире отрубился.

Ро ставит тарелку.

– Уайли? – приглушенно зовет она. – Уайли, ты где? – Она вытирает руки о заляпанное полотенце и убредает в неосвещенный сумрак безмолвного дома.

Томми прислоняется к стойке, ковыряя в деснах зубочисткой, завороженный провокационной бессвязностью того, чем в него пуляет телевизор.

– Гляди-ка, – тянет он, наконец-то осознавая. – «Челюсти»[22]. – Зубы, вода, кровь – это чарующая смесь, такая же мощная, какой была, когда он посмотрел фильм впервые – полдюжины просмотров назад.

Джерри засекает одну ложечку, оставшуюся чистой, и деловито зачерпывает мороженое высочайшего качества в свой напученный ротик, пока…

– Ты что это, к черту, делаешь? – Она с упреком протягивает руку. – Дай сюда.

Брови Томми ходят вверх-вниз. Он роняет влажную зубочистку ей в ладонь, где та исследуется взглядом гадалки и без комментариев швыряется в мусорку.

– Хороший ужин, – осмеливается высказаться Томми.

– По-твоему, – выдыхает она, всасывая воздух в свои остуженные коренные зубы, – Ро сегодня была в себе?

Вопрос еще парит в пространстве между ними, когда Ро возникает в дверях, демонстрируя выражение человека, мысленно делящего в столбик.

– Уайли, – произносит она, и голос у нее вспорот и опорожнен, – Уайли здесь нет.

Томми, еще сосредоточенный на телевизоре, делает вид, что не слышит.

– А? – спрашивает он.

– Есть, конечно, – говорит Джерри. Уж она-то Уайли знает. – Он наверху. Он пошел наверх. За детьми приглядывает.

Ро тщательно качает головой, как будто в ней хранились предметы бесценной хрупкости.

– Там только близнецы.

– Он в сортире.

– Я проверила все комнаты.

Томми перебивает, мыча невыносимые ноты темы старой «Сумеречной зоны»[23].

– А сзади? – предполагает он. – Гриль чистит. Или в гараже? Или у мусорных баков?

Голова Ро не перестает двигаться.

– А он ничего не говорил о том, чтоб в магазин сбегать? – спрашивает Джерри. – Может, лаймы закончились?

– Может, он за сигаретами вышел, – произносит Томми, отлично осведомленный о том, что друг его не курит.

– Посмотри на дорожку, – говорит Ро. Ей хочется кричать. – Обе машины на месте. – Теперь она заново прокручивает пленку: видит, как перемещается из комнаты в комнату, и видит себя, наблюдающую за собой, и, наблюдая, Ро ищущая, кажется, движется все быстрее, а Ро наблюдающая, похоже, становится все неподвижнее. Ничего не случилось. Ничего не происходит. Она осматривает это помещение, в котором оказалась, эту кухню, и не узнает в ней ничего существенного – для того, кто Ро есть, или что здесь происходит. Кастрюли и сковородки ее, похоже, отдраили и вымыли чужие руки; все предметы в доме уже начали откочевывать к другой жизни и прихватывают с собой ее. Она заново прокручивает пленку: видит себя, переходящую из комнаты в…

– Давай я поищу, – предлагает Томми, спеша прочь, в мужском нетерпении что-нибудь сделать.

Джерри тоже не вполне способна осознать условия этой ситуации.

– В смысле, это же шутка, правда? Сейчас Уайли в любую секунду выскочит из чулана и хорошенько нас напугает?

– Уайли не стал бы так поступать. – Тут и обсуждать нечего.

Джерри не знает, что сказать. Она похлопывает Ро по руке. Издает приличествующие звуки:

– Ну, не волнуйся, все обойдется, где б он ни был, далеко не уйдет, никто же просто так не исчезает.

Несколько минут они сидят за столом в неловком молчании, Джерри заинтригована сознанием того, что исчезновение Уайли как-то сущностно связано с нею самой. Затем Ро вскакивает и бросается в коридор через белую гостиную, переднюю дверь, глухая к звуку собственного имени, что преследует ее по сырому газону, и на середину безлюдной дороги, где она останавливается и устремляет взгляд в непроницаемую даль, словно тот, кто добрался до конца долгого пустого пирса. Нигде ни следа Уайли. Джерри уводит ее обратно в дом, весь живой от света, каждое окно – пылающий прямоугольник иллюзорного веселья, напоминающего завистливому прохожему о вечеринке, какую ему нипочем не устроить, о приглашении, что ему ни за что не получить.

Томми расхаживает взад и вперед среди модной строгости гостиной и ковыряет себе лоб. Он признаёт, что события приняли чрезвычайно странный оборот. Он пошарил даже в выдвижных ящиках и чуланах спальни (спасибо, Ро, за твой утонченный вкус к нательному белью), охотясь на признаки недостающей одежды, пропавших чемоданов и т. д. Ничего, похоже, не потревожили.

– Я не понимаю, – говорит Ро.

Томми предлагает быстренько проехаться по округе. Джерри может посидеть пока со спящими детьми. Пустота в глазах Ро сменяется робким выражением надежды, детским облегчением от того, что взрослый все берет в свои руки.

«Прелюдия» Томми ползет на кортежной скорости от одного лиственного квартала к другому. Ро тревожно подается вперед, вздрагивая от каждого малейшего шевеления, подлинного или воображаемого, на темных улицах. В эту пятницу так же тихо, как и в любой другой вечер недели, типичная предместная тишина, лишь время от времени нарушаемая пробегающими трусцой (поодиночке и парами), детворой на великах, мускулистыми подростками, выгуливающими сомнительно прирученную собаку, и каждого из них Ро придирчиво осматривает, голова ее высунута в опущенное окно машины, сквозь голову эту у Ро то и дело проскакивает песенка – та же самая, вообще-то, что играла у нее в уме, когда хоронили Маму, глупенький мотивчик калипсо про ее крышу, в которой дырка, и она может утонуть. Она растирает себе предплечья, ей в эту самую теплую ночь года холодно.

Томми наблюдает за ней, ведя машину, угрюмый узор света и тени театрально скользит по ее совершенному профилю, это одно на двоих ощущение опасности и тайны, и он не может ничего с собой поделать, он сидит за баранкой с эрекцией в штанах.

А меж тем в доме, где Джерри одна, звонит телефон, и когда она снимает трубку, там никого нет. Она не знает, сообщать ей Ро об этом звонке или нет.

Снова в доме все вместе, Томми, Ро и Джерри скучиваются на черной мебели в белой гостиной, допрашивая друг дружку с той настойчивостью, что желает как-то выговорить Уайли, засечь точные слова в точном порядке, что вызовет перед ними его физическое присутствие. Мысль тем не менее описывает круг за кругом, словно колесо по самую ступицу в болотной жиже.

Томми, разумеется, взял на себя роль начальника следователей.

– Еще раз, ты можешь вспомнить хоть какое-нибудь место, сколь угодно далеко, куда Уайли мог бы отправиться. К друзьям? Родственникам? – Он умолкает. – Врагам?

Ро напоминает манекен, который убрали из витрины на ремонт.

Джерри размышляет о том, как Уайли мог стукнуться головой о шкафчик, скажем, пьяно споткнувшись, и теперь бродит по городу, потеряв память.

Томми думает о недавнем репортаже, который смотрел, – о похищениях НЛО. Еще он думает о том, как ее зовут, няньку детей, о ее длинных черных волосах, о ее долгих узких джинсах.

– Пока нет смысла извещать полицию, – говорит он. – Они не станут ни черта делать, пока сутки не пройдут.

Ро. Ро сидит.

По устеленной ковром лестнице изысканно размеренной походкой спускается длинношерстный кот с синеватой шубкой и холодными желтыми глазами. Разбуженный от своих гладких снов об убийстве и эйфории в серых тонах, он спустился проверить, что это за досаждающая суета в его царстве. У подножья лестницы он садится в каменном буддистском спокойствии, истина комнаты отражается в глянцевых выпуклостях его пристального взгляда. Он моргает, и в высшей мере апатичная натяжка его век предполагает целые таксономии скуки, не постижимые для человека. Но поскольку ни взгляд, ни нюх не определяют ни малейшего следа наличной пищи, внимание его угасает, угасло, нет его. Кота зовут Плутон.

В грубом нетерпении Ро трет затененную ямку у себя на виске. Тот пульсирует. Она оглядывает своих дорогих бесполезных друзей. Нет никакого оправдания мукам у нее на лице. Ее платье черно. Волосы у нее темно-русые. Ее ум пуст.

Она спрашивает:

– Что здесь происходит?

Папка пропал пропадом – как и настоящее время.

Два

Полна трупов голова

Тремя кварталами подале, на улице, каких вокруг пруд пруди, в доме, каких вокруг пруд пруди, жили-были…

– Не двигайся, – приказала она, выбрасывая вперед бледную руку с матраса на мели в углу, повседневное огрубление голоса несдержно в его очевидном склонении к безмолвию, теперь скрежещет в мужских регистрах, новизна тона требует послушания; он остановился, замер на месте, его задержанная тень вздымалась исполински по стене, через низкий потолок, глянцевая черная мембрана невысоко над головой подрагивала в угрожающей бесформенности.

Свечные огарки разных длин и оттенков судорожно поблескивали с каждой наличной поверхности, включая сиденье экзерцикла, верха дохлого телевизора и каждой шаткой стопки новых компакт-дисков, поднимающихся сталагмитами по всему жесткому полу без ковра с интервалами полосы препятствий. Стены комнаты светились, как загорелая кожа. Освещенная до романтической чрезмерности живыми оранжевыми и желтыми огоньками другого времени, простая животность тела была неоспорима, мягкая игра огня на округлых членах, глаза возлюбленных, приукрашенные рельефами, порталами, неведомыми электрическому миру. Ни на ком не было никакой одежды.

Шея глубокомысленно выгнута, она оценивала его, ни слова не говоря.

– Что? – закричал он, и терпение и выдержка его уже начинали таять.

– У-у-у, ты шевельнулся. Ты все испортил. – Говорила она с нарочитой капризностью избалованного дитяти.

– Так и что я тут? – спросил он, пытаясь сохранить ту позу, какую ему полагалось выдерживать. – Скажи мне.

– Немножко туда. – Она шевельнула руками, сознавая свою режиссерскую роль. – Сюда, нет, больше так… хорошо, нет, ладно, хорошо, дальше, дальше – стоп!

– Развлекаешься?

– Ну вот так, – объявила она, – погляди на себя, – метнув торжествующий палец в стену на его анатомически правильное теневое «я». – Громадина. Ну и здоровый же ты парень.

– Мистер Гудъйиэр. – Он поюлил бедрами в приятном для глаз соответствии с преувеличенным своим двойником, подскакивавшим на гипсокартонном экране.

– Осторожней, – предупредила она сквозь смех, – не то обожжешься.

– А теперь, дамы и господа, – руками он поманипулировал собой, – говорящий жираф. Благодарю вас. Не уходите, потому что, когда я вернусь – покажу вам свою уточку и своего гусика тоже покажу. – Он переместился к открытому дверному проему и, сократясь до единичных плотских габаритов, свернул с глаз долой.

– Только попади уже в лохань, – крикнула она ему вслед. – Мне надоело наступать в твои ссаки.

Бесшторные окна были широко распахнуты, и голодные комары вплывали с жаром, летним зудом удушающей влажности и долгих бессонных ночей. Воздушный кондиционер – вместе с остальным электричеством – отрубился многими часами раньше в совершенно неподходящий миг: прямо посередине кульминационной сцены «Изверга без лица»[24], последнего натиска на нескольких оставшихся персонажей (нашего делового военного героя, нашего романтического интереса с научной жилкой, нашего среднего корма для чудовищ из обреченных селян и дурней-срочников) мародерствующей армии умственных вампиров, бестелесных мозгов, бегающих на спинномозговых хвостиках, словно исполинские пяденицы, дьявольского отродья экспериментов немощного профессора по материализации мысли. Чего они хотели? Еще мозгов. Как они их добывали? Вскакивали на загривки жертв и всасывались в основание черепа. Кто-то должен был добраться до реактора и отключить их источник энергии! И тут телевизор сказал: «Сверк! Чпок!» – как будто их сфотографировал, и в следующий миг они уже сидели в темноте. Что за херня? Уму непостижимо; она материлась и ныла. Он немного поспотыкался по полуподвалу, напольная грязь поврезалась в его босые стопы, пока он безрезультатно возился с предохранителями.

– Счет ты, блядь, оплатил? – голос у нее – гаже некуда, она постаралась изо всех сил. Он ответил, что да. Она сказала, что возмутительные враки лезут у него изо рта, как из вонючей выгребной ямы. Запрыгнула ему на спину, заколотила ему по плечам кулаками. Он отшвырнул ее на матрас. – Долбаный ты идиот. Жирная говеха. – Спокойно он велел ей заткнуться. – Жаба уродская. – Пауза. – Я не могу так жить. – Пауза. – И заткнусь, когда мне захочется заткнуться. – Потом она не раскрывала рта, пока он бог знает откуда не вытащил коробку сломанных свечей, не расставил их в их нынешней конфигурации и торжественно не поднес к каждому фитильку спичку, нараспев читая насмешливый обет ее чарам. – Ладно, – произнесла она. – Только ты все равно мудло.

Пока он был в ванной, она снова зарядила трубку, торопливо ее выкурила. Любила она этот вкус, полезный-ото-всего-что-б-тя-ни-мучило, экспресс-гидравлику подъема, одновременный видеоряд чего-то ощутимого, вылетающего из макушки. И выдох. Восторгало ее видеть, как из лица ее изливается волшебство, из ее темных глубин, блескучие эльфийские частицы себявости разбрасываются по всему миру, и ей не нужно было делать, не требовалось быть чем-то больше распростертого тела на желтевшем матрасе в жаркой комнате, чтобы все вокруг нее менялось. Сама она уже изменилась и поменяла себе имя, и звук ее перекрещения был: Латиша Шарлемань.

– Чёэт тытам делшь? – прозвучал его голос, невнятный, отвратный, саркастичный раз сосредоточенность у нее нарушилась, она чуть не обломалась. Скакала на одной ноге, стараясь втиснуть свои дурацкие клоунские мослы в пошедшую стрелками пару лосин.

– Пошла на улицу, – логично объяснила она. – На пробежку. – Она не знала, что именно этим и собиралась заниматься, пока не произнесла вслух.

– Черта с два.

Она отвернулась от него, от предъяв его наготы, его неодобрения, его брыластого хуя. В тот же миг у нее на бедрах оказались такелажные руки – и переместилась она в чулан, под мягкий каскад костюмов и рубашек, в перезвяк незанятых плечиков. Там они посражались немного на обуви, сапожный каблук впился ей в спину.

– Слазь… давай, – предостерегла она, вталкивая когти пальцев в податливую массу его лица, пока, ощутив решимость ее – «ладно, ладно», – не отпустил ее, чтоб возобновила она выполнение своей задачи: вставить ножные ушки А в отверстия лосин Б, отказываясь признавать, что увлеклась она тщетной схваткой не подходящих друг к дружке частей.