Читать онлайн Бордерлайн бесплатно

***

Первая литература за моим авторством, которую можно осязать: впитывать ей крапающий воск из-под свечей, вставленных в винные бутылки или тушить на неё пепел за обеденным столом, пока ваше нутро терзает тягота самого тёмного дня, что встретилось вам на своём веку. Для моего творчества это будет высшей наградой: делайте с этими текстами всё, что захотите, но двигаясь от обратного – можно даже и не читать их. Но мне важно, чтобы эта книжка, когда ей будет суждено выпасть из ротозейского лоно на запыленные полки или в обласканные руки – была там, где меня самого уже может и не быть.

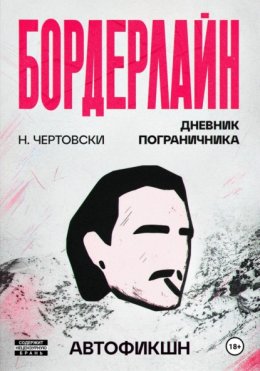

Вы держите в своих ладонях «Бордерлайн» – печатное издание моего дебютного нелинейного романа из баек, рассказов и стихов, сотканного чуть ли не в исходном виде: как это было написано, так оно и останется на листах бумаги выжигающим глазёнки проклятьем последней пары-тройки лет. И дарён или продан он случайным свидетелям моего апокалиптичного существования, ходящего не под богом, но под фатумом – тем, кто меня знал или видел на пустынных бульварах своего города.

В этих байках – моя патологическая юность, о которой я хотел бы рассказать в форме дневниковой брошюрки; с каплей вымысла, что неотделим от природы этой тянущейся, как ларёчная резинка с горьковатой присыпкой, жизни.

Как некогда читал один великий мастак: «жизнь – это просто куча хуйни, что просто случается». Об этом я написал тут: ранние смерти, тералиджен на завтрак, требующая отмоления печёнка, пролитая на затраханный старый матрас сперма и борьба против зудящего в лимбическом корневище желания сопротивляться этой самой жизни.

Благодарю, без дураков.

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Голуби летят мимо окон больницы, зависая на внешнем козырьке: поджарые пациенты – через форточку – подкармливают их во второй половине дня пирожками с капустой, что выдаются на обед вместе с творожной запеканкой.

– Смотри, какой бедняга подбитый присел, ты ему не кроши много, а то подавится, – я слышу, как с соседней форточки вдоль обшарпанных стен доносится забота от работяги Серёги, попавшего сюда по синей яме.

Забота ни то перед крылатым другом, ни то перед его соседом по палате – Серёжей, который в очень плохом состоянии; Траляля и Труляля, ей богу. Работяга, что на свободе бьёт жену, а на стационаре, – после прочистки крови и выхода из запоя, – ласково чешет голубю лобик. Он отдал бы последний пирожок, унесённый с раздаточной стойки, чтобы птица ответила ему той же лаской. Та бы чутко почесалась клювиком об его жилистые руки и скрюченные пальцы, но, в основном, это редкость – она не способна на это. Голуби чаще всего аккуратно клюют гостинцы, а после улетают, оставляя пациентов наедине с собой, в заточении среди больничных коек. В диспансере всем остро не хватает любви.

В иные времена, эти птицы могли быть вестниками новостей и сообщений из внешнего мира. Но, теперь, это всего лишь птицы – оборванные и брезгливые мешочки с косточками и пёрышками. Не сильно отличающиеся от нас. Мало кто знает, но решётки в дурдоме – это миф, как и многое прочее, казалось бы, присущее этому месту: дыры в сортире вместо полноценного санузла, сковывающие робы в клеточку или перманентно угнетающая атмосфера. Иронично, но весь этот перечень больше подходит к государственному учреждению несколько другого профиля – к муниципальной школе, в которой мне было всё же похуже, нежели здесь.

Если я, конечно, правильно помню.

– Ты будешь пинать собак после выпускного! – кричал мне учительский состав в классном кабинете. Но, перебравшись оттуда, мне хватило силы разве что на пинок босой ступнёй в рыло собственного эго. Я даже голубей прогнать со своего окошка жалюсь. И здесь – в дурке – на меня не вопят как в детстве, исключая психологиню, которую я прозвал Рэтчед – за сумбурный и хаотичный склад её личности. Рэтчед сама блуждает по лезвию безумия, если говорить откровенно – отчасти, это пугает. В моей палате на четыре койки, три из которых были взъерошены, но пусты, было просторно и свежо – из открытого почти настежь стеклопакета в мою камеру коматозника врывался майский ветерок, развивающий волосы с подушки и пошатывающий плакат над раковиной в углу. Плакат, по своей идее, должен работать как мантра – от подъёма до отбоя.

Текст поверх распечатки морского пейзажа гласил:

ЭКЗИСТЕНЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ: СКАЗАТЬ МИРУ ДА

ЦЕННОСТИ: СКАЗАТЬ ЖИЗНИ ДА

АУТЕНТИЧНОСТЬ: БЫТЬ В СОГЛАСИИ С СОБОЙ

СМЫСЛЫ: РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сибирский воздух не столько легонько пробудил меня, сколько порывом задул в мою голову своё явление, прямо в сон. В нём я стоял на лазурном берегу безграничного моря или океана, то ли на нашей планете, то ли где-то вовне – например, уединённом и единственном островке-оплоте посреди сбежавшего со страниц Лема бескрайнего, живого Соляриса. И там он дышал вместе со мной, пульсировал в один такт, пронизывая мои клетки, альвеолы и сосуды своим умиротворением. Гладь расплёскивалась вдаль, вширь и вообще без видимого конца – я смотрел на всплывающее солнце и держал чью-то руку. Ноги послушно были втоптаны в песок. Вжимаясь в его частички, я чувствовал, как твёрдо и крепко стою в нём ногами – потому что был рядом с той, чья рука в моей руке. С той, ради которой хочется твёрдо стоять, крепко цепляться в землю и никогда не падать. Даже если я и потеряю на мгновение равновесие и координацию, замахнувшись на ту же секунду телом вниз, то я будто бы без толики сомнения уверен – она меня словит.

Субтитром, за обрезкой кадра с нашим пребыванием, пробегал текст моей реплики в жёлтой каёмке: «я с тобой навсегда, просто замер на миг». Но я не смог повернуться к ней, разглядеть лицо или узнать голос – лишь кое-что нашёптывал, пока восход солнца пробуждал бриз, в темпе доносящийся из далей в сторону берега, на краю которого мы стояли. Бриз подступал, обдувая лёгким поцелуем мои волосы и пронизывая нутро через все слои сновидения – сентиментально и чутко, прямо по Нолану.

Крепко сжимая руку, словно она мой последний билет, что просто нельзя так отпустить или отвести от него взор хотя бы на один иллюзорный момент, я отчётливо прошептал, адресовав въявь:

– На этом пляже я построю дом, что будет только для нас.

Я рискнул повернуть в её сторону голову, предчувствуя с больничного ложе, как меня выбрасывает с этого волшебного берега обратно в реальность, в которой мечтать не положено – в палату психоневрологического диспансера. Ни то морской, ни то океанский бриз накатил меня сильным порывом – он сдул меня из сна раньше, чем я успел услышать от неё ответ или хотя бы понять, кто она и как попала в моё подсознание. Я проснулся в одиннадцатой палате психиатрического отделения под задувающий ветерок и воркование голубей – так начался в этих стенах, дёшево окрашенных в персиковый тон, мой новый день – новый день пограничника; с моим недугом здесь, будни – это не более, чем одно и то же скучное видео на зацикленной плёнке с человеком на переднем, что слабо тянет на действующего героя материала. Того пограничника, который грезит о саморучно возведённом доме для любимой женщины на берегу, но сам вынужден жить с протекающим чердаком – без шанса на его починку, с регулярными заплатками протечек – день ото дня, будни к будням. От сна к сну. Я – не более, чем чьё-то блеклое воспоминание, уготованная роль которого лишь фиксировать быт, что уже затёрся в своей однотипности. Благо, в нём иногда всё-таки оставляют свой след небожители. Кому плакат с морской картинкой и напечатанной поверх неё аффирмацией нагнетает сны о женщине в дождевике, рыскающей по пляжу; а кому – выплывающих из-под бурлящих солёных волн людей с рыбьими головами.

Я склонен считать, что всё худшее, на что способно человеческое, воспалённое сознание – это от затерянной любви. Что муссон, что штиль – любовь многогранна и непредсказуема, подобно морю; любовь – то главное, что вынуто звеном или вырыто зерном из нас здесь, пребывающих на лечении.

Вся жизнь – мнимый выбор меж дуркой и борделем, а нам остаётся лишь лавировать, дабы не свалиться за борт и затерять остов из виду, идущий на Новый Свет.

Я проспал обед и вышел в коридоры аккурат к разрешённому времени для покура и прогулок. Может быть, я бы и проснулся вовремя, имей я тут будильник; ибо будильник – это маленькая ловушка, симптом бытовой рутины, коей в моей окружающей реальности неоткуда взяться.

В иной график выходить из своих угодий можно лишь в общую палату – там обосновался костяк основных развлечений, способных скоротать местные деньки: сухие мужчины слушают кассеты с магнитофона, субтильные мальчики рисуют, а общая масса пациентов читает книжки или играет в шашки с нардами; и лишь одному из них – Папаше Шиве – разрешено перебирать лады и струны акустической, покоцанной гитары. Мало ли, но другие могут вероятно снять нейлонку с грифа и вскрыть что-нибудь себе или удавиться ей – по крайней мере, так нам растолковал персонал в первый раз, прежде чем спрятать инструмент в ординаторской. А Шиве можно – он некогда звезда былого времени, что рано потухла, зато горела пылким инфернальным пламенем: секс, наркотики и рок-н-ролл вытиснились гнётом времени, обратившись полуночью в сон-час, антибиотики и дурдом. Кто-то целенаправленно пытается перепробовать все оные занятия, чтобы подрезать отсчёт до выписки из заточения тут, если такое и бывает. Но сам я склоняюсь к другому: для меня это не заточение, а что-то вроде инкубатора, где мои проблемы должны распухнут до предела. Именно за тем я здесь – когда они разбухнут и наполнятся отравляющим гноем, будто чирей в паху, я смогу их отчётливо вырезать, купировать, свыкнуться. Раньше я, бывало, был в полушаге от того, чтобы насильно вырезать своё безумие из черепной коробки ржавым, тупым ножом. Но сегодня – я лишь попинываю его, отложив ножички. Я хочу, чтобы оно кормилось и постепенно теряло бдительность, думая, что победило в этой бесконечной войне. После чего я его задушу и отведаю, подобно Сатурну, пожирающему своего сына с гремучего полотна Франсиско Гойи. Ведь сумасшествие любого человека – это исключительно порождённый его рассудком отпрыск, придаток с отцовской связью и полноценная часть тебя самого. Я разорву зубами свои проблемы, и – злорадно смакуя – вкушу это безумие. Что делать дальше, если часть их естества останется внутри меня, вновь прорастая из зародыша в мёртвое древо, пускающее вверх спутанные корни – пока не знаю.

– Всё равно научиться жить с ними, – как сказала бы моя психологиня, в чьём кабинете я играю периодами на пару в шашки и обсуждаю прочитанный томик то Кафки, то «Бойцовский клуб» тиража далеко не первой свежести. Мне казалось, это самые аутентичные произведения для такой обстановки. «Но всего лишь одного запоя и последующего отходняка достаточно, чтобы заменить любую сотню книг», – так сказал бы Тайлер в моём случае, суть-то та же: ты фиксируешь историю сквозь искажённую оптику.

Иногда между психиатрическим и наркологическим отделениями главврачи устраивают соревнования на свободную прогулку по прилегающему к территории здания лесочку – наркоманы, в прочем, обычно выбирают поддавки. Расписание курилки охватывает каждую пару часов – большинство встаёт в 7 утра, и соответственно, может уже выбегать на задний двор. Сразу, как только пробьёт циферблат над стойкой персонала. На дворике пациенты пропускают, как правило, по 3 папиросы за раз. В том числе, и я вместе с ними – я заядлый курильщик, зависимый. Мой дядька-лесопильщик заставил меня однажды выкурить почти целую пачку красной «Примы» без фильтра, вынесенную мной из карманов его кожаной дублёнки; он кричал и рассекал ладонью воздух, будто это не дым ему щиплет глаза, а мой жалкий вид – выпавшей на долю нежданного воспитания обузы, что могла дать лишь разочарование. Он брызгал слюной сквозь жёлтые зубы, а я давился-давился папиросами, ощущая, как глотку корёжит от месива внутри – и мне хотелось ещё. Дядька суровый был мужик, но честный, хоть и колдырил; он гнал висельников в кладовой: декстроза мешается со спиртом двойной прогонки в трёхлитровой склянке, и над этим делом на хлопковых ниточках подвешивается какой-нибудь лимон или распаренные апельсиновые кожурки в марле. После этого вся приблуда – герметично закрытая крышкой – настаивается в прохладном полумраке на пару недель. Потом дядька сам же в этой кладовой и завис, среди своих скляночек да баночек – прямо как иссушенный лимон на тоненькой верёвочке, что болтался покойником в помещении, словно цитрусовая долька для самопальной настойки в горловине банки; я был ребёнком. На ранних сеансах с Рэтчед она интересовалась для анамнеза, кто меня воспитывал и с кем я жил в детстве. Я лишь отвечал, что жить и воспитывать – отнюдь не равноправные вещи; формирование дитя сложнее, если семейный институт далеко не единственный, в котором ему не выгорело ужиться.

Я попросил кого-то подкуриться во дворике, вспоминая горсть пепла, сдутую прямо в лицо своего старика в момент преподанного «урока» с «Примой» и то, как того болтало в петле; и то, как его рабочие ладони вздулись в сизые клешни. Мои патологические отношения с сумрачной и роковой барышней, носящей на себе лицо всевозможных аддикций и проявлений самодеструктива – это не из-за травм детства. Это мой осознанный выбор, о чём любой спец при работе со мной должен узнать в первую очередь, прежде чем стартовать лечить – я выбрал это настолько же самостоятельно, насколько у меня не было попросту другого выбора прожить иначе.

– Что-то браточек совсем никакой, пусть посидит, – выйдя на улицу, слышу разговоры пациентов у скамей под размашистым кустом некоей лиственницы.

– Серёж, Серёж, ты аккуратнее, а ну-ка присядь, старичок, – бубнит другой мужчина с тем же именем, но на другой манер, – Серёга, – придерживая на десятиступенчатой лесенке собрата по несчастью. Тот-то уже прошёл этот ад. Это мои соседи через полторы стенки. Те соседи, что подзывали голубей и крошили на внешний подоконник ломтики столовых пирожков – Тилибом и Тарарам, Твидлдам и Твидлди, и, наконец, они же, Серёга и Серёжа. Серёга – крупный, откровенно оцарапанный жизнью мужик; знает, каково заливать до такой степени, что начинаешь кататься по полу воющим зверем и пытаешься с прыжка устроить поножовщину с незнакомцем в зеркале, шипя ему в отражающийся по паутине трещин оскал: «это нрав или симптом»? Он знает, каково выходить из дома, позабыв деньги на метро, но чуть ли не по заповеди блуждать в поисках повода нарулить на шкалик, согласившись на любое мутное подстрекательство друзей-пропойц.

Этот Серёга из таких; но не Серёжа, лежащий в его руках – вот он бы не смог и самостоятельно раздавить кусок теста в кулаке на данный момент. Серёжа – капельник, едва вышедший в обычную палату после того, как конкретно закошмарил санитаров и соседей на близлежащих кушетках. Другой же, Серёга, разделяет с недавнего времени с ним её на двоих – работники диспансера, видимо, решили подшутить из-за обоюдных диагнозов и имён у мужиков. Если история второго туманна, то у первого всё прозаичнее и прозрачнее, под стать провинциальным реалиям: отсидел за неуплату алиментов первой жене, а со второй забухал – отлёживается теперь. Если тот не в состоянии проронить и слова, то этот – что называется – живёт эту жизнь. Среди уральской диаспоры, включающей в себя некогда екатеринбургскую интеллигенцию из арт-тусовки, а позже вернувшейся на северную родину «подзашиться», витала одна сумасбродная байка. Та гласила, что Серёга и Серёжа – персонификации одной сущности, только почему-то, в один момент, расколовшейся надвое. Расщепившейся на крайности, по типу Джекилла и Хайда; но как по мне, они ближе к близнецам из зазеркалья, ибо мы все тут – в своём роде – спим, едим и дышим под засеребрённом колпаком. Родили эту теорию оные гости, из самой дальней палаты, после медикаментозного лечения ноотропами. Их мозги тотально окислились за годы, проведённые в самых рейвовых подвалах и сквотах большого города – пожиратели лотоса под огнями мегаполиса.

Такое, между прочим, не редкость для творческих выходцев из наших краёв – выйти в мир возможностей, но выбрать не ту дорожку, начав кушать странные таблетки, а потом путать кошачий лоток в коридоре с замшевым ботинком и глотать сим-карточки со стекающей на веки испариной из-за пропущенных звонков от крутышей на «Крузаках». Долги им надо бы и возвращать, да вот никак и нечем; у нас тоже, в больничке, не любят должников, хоть им отсюда почти что неоткуда взяться (т.к. стайная взаимовыручка – залог коллективного выживания в любой среде) – это скорее общая русская национальная идея нежели ситуативное отношение к раскачивающему лодку. Но равно и другое: быть должником – тоже русская национальная идея.

– Спасибо, брат, – я протянул Серёже и Серёге две штуки белорусской «Короны».

С первой затяжки она как «Винстон Синий», но чем ближе к фильтру, тем сильнее ощущается привкус соломы – в дурку, в прочем, лучше брать только такие. Здесь все смакуют любые бычки до конца – кроме Папаши Шивы, старый рокер – очень неразговорчивый, кстати, учитывая его хардкорную юность – до нелепости уже который год пытается откреститься от прошлого «шизгара»: то белая работа, то благотворительные марафоны, то дочку на выходные забирает… а потом опять срыв на первым, да и марафоны покрепче и зыбче, и вот жена дочку прячет за крепкими плечами нового мужчины – таким по «Касте», гелем вымазанным и в свитерке с узким горлом. Шива дверь ломает, а супруга – набирает по телефону бригаду; сценарий Шивы – олдскульная классика. Он мало общается со всеми, поэтому донести до других его историю – это прерогатива бывалых пациентов-рассказчиков, летописцев окружающей нас реальности; как Монах. Иронично и даже пугающе, как они проносят в себе десятки, а то и сотни чужих историй, собственную постепенно превращая в труху. Их мозг – мясорубка, прожравшая столько баек, что весьма вероятно однажды зацепила и своего владельца зубьями… боюсь, что я к ним несколько ближе, чем может показаться на сегодня.

А с рассказов Серёги, он застал до моего приезда в отделении молодую девчонку с реактивной шизофренией. Та обкрадывала тайком палату Серёжи и Серёги, а ещё столовую: брала пирожки, совала по карманам и через сутки, затвердевшими калачами, пыталась разбить окна. Крала и сигареты, схроном оставленные под подушкой. В том числе собственные – это образцовый случай при помутнении. Все узники этих стен, – подкармливающие после обеда голубей, – недолюбливали её до какой-то ситуации, после которой её закрыли в «одиночку»; вроде, из-за попытки вздёрнуться в моей нынешней палате. Там числятся лишь самые буйные, и несущие опасность для окружающих людей пациенты. «Одиночку» не видел никто из тех, с кем я обычно общался: ни алкоголики, ни ломанные, ни суицидники, ни маниакальные психозники. Но все боятся этого обвитого то ли белыми подушками карцера, то ли бетонного короба – ещё из-за того, что шизофреничку потом не видели, а потом уже я сам заехал сюда.

Мы стоим втроём и подкуриваемся, сопротивляясь лёгкому ветру, что пробудил меня ото сна о береге и женщине рядом, и что была со мной почти мгновение назад. Остальные пациенты прибывают во дворик, обсуждая рядовые дела в нашем заведении – о том, как взбесилась Рэтчед, что делают врачи в ординаторской, что давали в столовке или где раздобыть сигареты. Они – сиги – в дурке, как правило, крутятся на уровне местной валюты и очень ценятся. Позади меня, облокотившись на мятый забор из окрашенных в грязно-зелёную муть прутьев, стоял «обменник», он же «торгаш». В нашей экосистеме так называют ребят, сумевших договориться с кем-нибудь из персонала – в основном, с молодыми практикантами, – на походы в продуктовый магазин за всяким провиантом; в обмен, допустим, на услугу для персонала – прибрать уголок или собрать мусор, практичная польза, как никак, никто не в обиде. У нас этим «обменником» был парень моего возраста, разрезавший слишком глубоко вены на предплечьях. Он задел сухожилия и с трудом поднимает теперь вилку или ложку, поэтому некий молодой санитар с серёжкой в ухе зачастил бегать ему за детским питанием и прочими пюрешками. За деньги пациента, естественно, заранее приготовленные – ещё до заселения – в наличном обороте. Если денег нет, то тут «обменник» выполняет свою главную функцию – осуществляет в курилке бартер между сигаретами и прочими продуктами. Самая тиражируемая позиция в его списке – это минералка. Просто водичка; нас тут вечно сушит: кого от лекарств, кого от чего похуже. Пакеты санитаров на охранном пункте, конечно же, шмонают. Мне рассказывала некая бабуля с расцарапанным лицом, что её знакомая, попавшая сюда по синьке, пыталась за пять тысяч уговорить уборщицу сбегать за водкой. А та в ответ купила ей коробку двухлитрового яблочного сока, отдала огромную сдачу, и сказала что-то в духе: «ещё спасибо мне скажешь». Та женщина, вроде как, позже выписалась и больше не попадала в диспансер. По крайней мере, к наркологам. Мы видимся с женским крылом на перекурах и временами на совместной терапии, но либидо – это последнее, что пребывает в активности, когда ты чалишься в больничке под грузилом препаратов и мыслей. Ещё чуть-чуть, и мы все тут превратимся в адрогинов без пола, возраста и формы; «мы не больше, чем всего-навсего пациенты», – говорят нам медики.

Серёга и Серёжа стояли отдалённо от собравшейся компании вокруг «обменника», поближе к моей лавочке. Пытались подкурить мои белорусские папиросы, которые в этой среде на вес золото. Трёх папирос хватило как-то, чтобы обменять их на заварную лапшу в стаканчике, а чайник – выпросить у техничек. Ко мне в свободные часы нервно стучали другие больные и спрашивали, можно ли заварить чайку.

– Дружище, у тебя чайник ещё не отобрали? – спрашивал Серёга, поддерживая Серёжу навесу. Я фыркнкл и ответил тогда, что давно забрали – после того, как кто-то из капельников его опрокинул в коридоре и ошпарился кипятком. Такие ребята, когда полноценно приходят в себя, не всегда вспоминают вещи, непосредственно случившиеся с ними здесь – уже в самом диспансере. Ну, и ведут себя как младенцы: чуть ли не заново учатся ходить, говорить, есть.

У первого Серёжи слишком сильно дрожали пальцы, поэтому второй придерживал ему огонь своей ладонью с синевой под кожей – «зечной дуростью», как её сам называл Серёга. Если когда-то у этих рисунков были края и понятия, то теперь там лишь растёкшиеся пятна: на пальцах, на костяшках, на тыльной стороне – «Полны любви» едва читаемым кеглем. Моя синева, вопреки тюремным шаблонам, не интересовала особо товарища – даже роза с шипами, сделанная в пост-школьные годы на квартире в забытом госбюджетом районе одной девчонкой; с ней мы не раз нюхали в клубных сортирах и там же трахались под заворачивающий плотными басами в бараний рог низ живота, пока нос обжигало кислой спёртостью – пахло половой тряпкой, но не понятно до конца от кого. Пропащая, ставшая моей женой; память – трясина, вспышками накатывающая на меня то бунгало в местном Палермо близ недоадлерских полей, то разбитый висок и разорванную рубаху на нагом юном теле в полупустой квартире. У меня есть кольцо на пальце, но оно затёрто так же, как и мои воспоминания, виньеткой подожранные по краюшку, будто обугленный полароидный фотоснимок. По Дункану Макдугаллу – врачу, замерявшему вес тела скончавшихся чахоточных туберкулёзников – душа весит 21 грамм. На меня иногда нахлынивают сомнения: не перепутал ли я ничего однажды в этих оплёванных сортирах, когда делился вскрытыми зиплоками с нимфами да жёнами, что кусали мне губы в кровь и пальцами, как копьями, рыскали сердце под размокшей футболкой, желая забрать у меня грамм, а может парочку?

Я уже и не знаю, но с душой точно что-то случилось – а может с головой. Недовес внутреннего «я» давит грудную клетку с каждым днём, проведённым здесь, всё отчётливее и грубее, пока тело не проглотит дозировку оланзапина, вальдоксана и тералиджена; и тогда становится легче и проще – за виньеткой, скрывающей память, полотно обретает статику и монохромность. И тогда гнилые топляки прошлого не рискуют выплыть на поверхность, перевалившись вздутым пузом за рамку кадра, пробудив своим вывалившимся зловонием и трупной жижей всё, что мы старались упрятать за сто слоёв вглубь – все мы, кто бродит средь коридоров.

Мой рисунок, вогнанный под кожу иглами, с вопиющим смыслом для бывалого круга общения и пребывания Серёги, оставался без единой доли комментария.

Первая сигарета для т.н. капельников всегда самая выносящая, потому что те могут вплоть до недели лежать в бреду и, естественно, страдать. Медсёстры обычно им говорят, когда теряют в режиме неблагодарной работы терпение, следующую вещь:

– Если нравилось много пить, то надо было готовиться, что потом будет много плохо! – но обычно сёстры милосердия в отделении самые добрые из прочих, которых я видал. Меня они тихонько будили и звали кушать; отказ от «кушать», как я потом узнал, приравнивается к одному очку в пользу твоей госпитализации – ты апатичен и нарушаешь порядок, а это как красная тряпка под лупой системы. Поэтому, я стараюсь обычно не пропускать «кушать», но сегодня – исключение, я проспал аж два выхода в столовую.

– Присядь, присядь, Серёж, – говорят ему во дворике.

Как капельник, Серёжа прошёл самое страшное – пережил горячку, ломку, вот это всё. Ими – капельниками – называют тех, кто пробыл в торбе больше, чем нужно. Чтобы вывести из запоя и делирия, им вставляют обилие катетеров и капельниц; мужчина превращается на кушетке в бесформенный и голый кусок мяса, истыканный трубками. Промывают кровь, качают транквилизаторами, – на случай буйства, – подтирают и подмывают. Они трясутся, неистово потеют и вопят в бреду – Серёгин капельник, – который уменьшительно Серёжа, – частенько бормотал сквозь сон и трясся на кушетке, бурча в агоническом мычании: «руки, эти руки под водой, они ходят под водой и трогают меня повсюду, эти руки под водой, мне плохо». Хтоническая зарисовка по Лавкрафту, словно над Иннсмутом всё же забурлили чёрные воды и небеса окропили городок жабьим ливнем, а сновидения безумцев и калек – проблесками за завесой пахнущего нефтью космоса. Когда Серёжа начал приходить в себя, то его рвало каждые полчаса – так организм очухивался от интоксикации алкоголем. Когда выходишь из запоя даже самостоятельно, тебя всё равно будет рвать.

Однажды, в период моей первой попытки завязать после посещения анонимных алкоголиков на собрании при римско-католическом приходе, меня продолжало тошнить ещё пару недель. С учётом того, что я не пил этот срок. Я смотрел после собраний на огромный крест из зала, заставленного нашими табуретами, и вынашивал великое множество вопросов, на которые суждено будет сыскать ответы лишь мне, а не седому пацану над облаками; вопрос лишь: со стаканом или без? Это всего лишь тело, что пыталось отчаянно очиститься. В глубине своей смолистой души – неясно, насколько теперь существующей – я всегда знал, что могу стать капельником. В противном случае, – раз термин универсальный и работает в обе стороне, – я могу с помощью своей внутренней силы перебороть недуг и пойти от обратного. Прокапывать самостоятельно бедолаг, подучиться в меде или просто тусоваться при волонтёрстве на собраниях в анонимных алкоголиках.

Но, всё-таки, это вряд ли – с моим расстройством я всегда буду падок на медленное, но верное саморазрушение и эгоизм, а не помощь или самоотдачу для кого-либо.

Я из тех прокажённых, что знают лишь одно: как разрушать собственное тело и дух, а в процессе – упиваться и питаться этим. От поступка к поступку, от капли к капле – это моя «дурость», – как сказал бы Серёга, – что бесследно не вымести из себя ни одним способом или методом.

Моё «я» – чьё ты?

Я рассказал Серёге о своём сне.

– И это тоже дурость, – отвечает он мне, придерживая набекрень сваливающегося товарища. Затем, приподняв Серёжу, дополняет фразу, прежде чем вернуться в палату и принять таблетки.

– Все сны в дурке – дурость, – аляповато тащась, проронил тот напоследок.

Возразить мне было нечем.

– Мне не снятся сны, где я старше или взрослее, – говорю я Монаху, раскачивающемуся на кресле цвета пепла в общей палате, пока остальная россыпь пациентов молчуном перекатывает партейку в нарды, ожидая приход близких на день посещений в общей палате.

– Угу… – качается старик.

Никто не знает настоящее имя Монаха, и как он сюда вообще попал, а это редкость. Даже на перекличке, во время раздачи и приёма лекарств, его подзывают по статусному прозвищу – полученному, в общем, не зря. Медленно перекатываясь в сторону своей палаты, Серёжа из-за плеча тёзки взглянул на меня, сидящего напротив дверного проёма в коридор – с философствующим и томным Монахом под боком. Серёжа покачал головой, и постучал Серёге по торсу, а-ля: «веди, брат». Они поползли к себе, в камеру с видом на косяк из голубятни. Где-то позади них шустро шагал с детским сочком, с трубочкой, наш «обменник» с перевязанными запястьями – ему было уже гораздо лучше. Его силуэт бодро скрылся в тенях – пошёл, кажется, за бартером к Папаше Шиве, облизывающему стёртые пальцы и что-то плетущему в них. Монах, насколько я украдкой мог заметить, принимает пилюли с тяжёлым литием в компонентах. Такие жрут обычно люди с глубокими аффективными проблемами: биполярное, психозы, депрессии – что-то из этого набора; такого, где проснуться не с той ноги означает, что настроение качелькой совершило оборот и встряло косо, не позволяя удобно присесть на седалище, в той позиции, в которой выход только один – суицид. Ну, иногда ещё стоицизм – кому как, но про стоицизм у нас пользовалась спросом книжка с треснувшей общей библиотечной полки, пока не пропала. Та учила смиряться с тем, над чем ты контроля не имеешь – в серости будней нашего заведения та была нарасхват. Я бы поставил блок «Короны», что это проделки Монаха – это чисто его тема.

Сам он выглядел как плотный мужчина средне-старых лет с обожжёнными в крапинку ладонями, с жидкой проседью на макушке, но отросшими на висках волосами – в его образе было, и вправду, нечто от погостных батюшек или церковников. Первостепенно – из-за бороды-лопаты с редкими седыми вкраплениями. Но сам он замалчивал своё происхождение, хоть и это лишь играло на пользу в его образе и роли в больничной экосистеме – людям нравилось подсаживаться к Монаху, – эдакому Доктору Сну.

– Сны, – отвечает мне тихонько Монах, – лишь отражение нашего тайного «я», – а я киваю, понимая, чем тот так ценен для здешних.

После чего, развернувшись к окошку со свисающими жалюзи, с грудным хрипом вдохнул присвистывающий ветер со стороны объёмного леска за окном и замолчал. В том леску кто-то, вероятно, уже вышел подышать благодаря победам в шашки. Но моего собеседника такие мероприятия вообще не волновали – он слишком закрытый, почти что таинственный персонаж, не от мира сего что ли. Я шутил молодым ребятам, что Монах на самом деле может быть русским Джеком Николсоном из «Пролетая над гнездом кукушки», а наша психологиня, отдувающаяся за оба отделения, – сестра Рэтчед с тюркской примесью в крови. Её многие недолюбливают за излишнюю страсть к копанию в мозгах и нарочное возникновение сдвигов в головах у пациентов, а ещё больше – за ворчливость и отсутствие вовлечения в наши дела. Местная Рэтчед – живой пример профессиональной деформации, когда безумие, сродни проклятию, заражает медленно, но уверенно своего носителя. Его стимулирует лишь среда. А среда, в которой варимся мы, заставляет набухать самые тёмные участки твоей личности, постепенно отравляя тебя и впрыскивая яды всё глубже и глубже, обращая кровь в мазут, а соки в серу. Рэтчед, естественно, не какая-то демонесса, но тот ещё спрут, выпрыскивающий на нас свою токсичную злобу и слабости.

Смешно с поп-культурных замахов про экранизацию Кена Кизи было только мне: в отличие от возрастного приятеля, моя роль в этих коридорах и палатах была диаметрально другой – я почти что фантом, приведение самого себя, мне и сказать напарникам по путешествию здесь, бывает, почти что нечего. Монаха уважали и угощали без нареканий табаком различного сорта – от плохого и дешёвого до белорусского или даже с капсюлем в фильтре. Ходить курить, правда, ему не нравилось – слишком много людей, и «давящий воздух», с его слов. Зато в столовой ему всегда оставляли местечко, вечно залитое солнечным лучом, придающим полустарцу чуть ли не божественное свечение из-за его потных залысин. Многие любят сидеть с Монахом, потому что тот – противовес нашей психологине, считающей его блаженным и малахольным. Он внимательно слушает и не впаривает по миллиарду многочасовых тестов за раз, а после – выдаёт всего одну односложную фразу, но едко-меткую. Мы с ним много разговаривали на тему снов, посещающих меня в одиннадцатой палате, – в частности, – про дом на берегу, женщину рядом и что я не вижу во снах себя взрослее, как будто есть мистический шлагбаум, опрокинуть который и посмотреть на своё мнимое будущее хотя бы через сон – мне не суждено.

– Так, выходит, если в моих снах я никогда не бываю около тридцати, то… – я продолжаю диалог в одну сторону с лучшим собеседником этого учреждения, даже не ожидая его вовлечения. Но он отвечает.

– … то ты никогда и не хотел доживать ни до этого возраста, ни старше.

– В этом есть частица горькой и точной правды, – подумал я.

Может, Монах покопался со своим даром в моих мыслях, пока я сидел и пялился на поединок в нарды за соседним столом. Воспользовавшись ситуацией и моим положением духа, вдруг он заведомо прокопал дыру в моих нейронных червоточинах и отыскал в качестве ответа именно то, что я сам потаённо захотел услышать?

– Значит, теоритически я никогда и не доживал, например, до тридцати ни в одной из версий себя, – промямлил я, пока коллега сидел полубоком ко мне и даже не смотрел. Но продолжал будто быть в моей голове. Монах, в общем-то прав – по великому замыслу, в свой день рождения, я должен был не родиться, а наоборот – умереть. На поздних сроках беременности моей матери обнаружили, что её плод, – т.е. я, – был накрепко обвёрнут собственной пуповиной вокруг шеи и медленно, но верно задыхался с каждым ударом пульса.

– Ещё час-два, и ваш мальчик бы не выжил, – скажут врачи моим родителям после тяжёлых родов, сопровождавшихся целой акушерской операцией. Чтобы я, вопреки всему, жил и дышал. Жил и дышал, а не выживал и страдал. Родители, в прочем, рано сгорели, оставив меня пребывать в трагедии, что винтит горло встрявшей в нём кутьёй по сей день. И мне не прокашляться никак: дело то ли в бороздах от пуповины, то ли в кутье – мне сложно дышать свободно, ведь нечто держит зубами за шею меня с самого рождения.

– Монах, я живу со знанием, что мой день рождения – это ошибка природы, возвещающая на самом деле мою смерть, – тот продолжает качаться.

В раннем возрасте моя мать, поддавшись суеверным импульсам, свозила меня к гадалке, а та, – в свою очередь, – расшатав вставной глаз, перепугано заявила, что на мне ярмо висельника. Что там говорить, в моей палате висит турник! Не иначе чем Уэльбековская шутка; полоумный француз, узнав бы о таком, скорее всего вписал эту зарисовку к себе в блокнотик. Это клеймо проносится теневым присутствием всю мою жизнь: от собственного рождения, родственников-и-друзей-самоубийц до гнетущего ощущения, что однажды свой час пробьёт один неудачный день…

– День, когда вот – мне нет и 30 лет, а я всё же влез в петлю, – суетливо бормочу Монаху.

– День пограничника, – томно шепчет мне в ответ Монах.

Почему он это сказал? Тот наконец подвинул кресло ближе.

– Я бы хотел, знаешь, переиграть всё это. Чтобы мой последний день пограничника – день, когда я выйду отсюда – свершился раньше, чем начался первый, – я сам сперва не понял сказанное.

В голове будто перещёлкнуло пару новых рубильников и заискрились те места внутри черепных стенок, что доселе не фурычили. Внутри мозга и серой жидкости зашевелились шестерни, рептильный участок опрокинул заслонку, бригадиры и рабочие выбежали из спален со своими жёнами на экстренный вызов предприятия: я – их обитель – задумался. На затворках вселенной возможна ли хоть одна версия меня, что живёт спокойно и мирно? Без дурки, без пограничного цикла, без рассыпающейся памяти? Если допустить, что вся моя вековая боль, выжигающая нутро тысячей Хиросим – это не каноническое событие для моего персонажа… то у меня есть смысл перебороть свою болезнь. Чёрт, или тут всё закручено, как с Эштоном Катчером в «Эффекте бабочки» в плохой концовке с лоном матери? И надо ли мне выкрасть у Шивы струну с гитары, чтобы удавиться ей в одиннадцатой палате под воркование голубей? Что пуповина, что петля или струна – мне это всё одно и то же ярмо, одно и то же душащее проклятье… какова же ирония. Это бы дало свободу мне из другого конца, где я не в серых коридорах, а слушаю шум моря и держу женщину рядом – там, где нет никакого дня пограничника. Параллельный «касательный мир», рассказанный в судную ночь человеком в костюмированном обличии кролика, за которым пулевая дырка вместо глаза – типа «Донни Дарко»; только мой проводник – это седовласый пришелец со скобленой бугристыми ожогами линией жизни на ладони, раскачивающийся в общей палате.

Монах вопрошающе подсаживается ещё ближе. Непривычно ближе для него. Воздух комнаты потерял цепкость, звук перебирающихся шашек и фигурок людей в креслах будто оборачивается вспять; мой слух и взор принадлежат Монаху, а окружающий мир на мгновение встал на паузу.

– Сынок, послушай, – говорит мне на ухо, – тебе не снятся такие сны, потому что в глубине ты и не хочешь быть старше. Ты боишься.

– Боюсь чего?

– Ты боишься жить, но не боишься смерти. Ты питаешься ей.

Мир встал с паузы, прожав воспроизведение заново. Монах откинулся спинкой назад, на что удивились все присутствующие в палате – он был непривычно для себя заинтересован и взбудоражен.

– Но как же мой сон на берегу? Там, где дом, женщина… и жизнь?

– Я же сказал, парень… твоё тайное «я» – это желание жить, – с этой фразы, будто лезвием, обрывающим моё сознание, Монаха позвали к посетителям. К нему пришла некая женщина, чью руку он нежно приподнял к своей – сухой, с застарелыми ссадинами, выпаленными кратерами неясного характера. Но даже ею он пытался делать нежные жесты. Его супруга? Я вспоминаю руку своей женщины, что стояла во сне со мной на берегу: кто ты? Женщины, которую хотелось прижать и никогда не отпускать – построить ради неё хоть дом, хоть встать вечным стражем из нефрита на фасаде. Я вспоминаю руку женщины. Я вспоминаю берег. Я вспоминаю сон. Если старик сказал мне, что в своих снах я живу, – ну, т.е. по-настоящему и без безумия, – то это означает лишь одно. Я должен попасть сегодня на сеанс к психологине Рэтчед и объяснить всё.

Сзади выиграл в нарды беззубый пациент с бровным тиком.

Он отнёс победную пару сигарет парню за косяком проёма – нашему «торгашу», передающему что-то ещё и Шиве.

Я проношу руку и забираю одну сигарету – те мне были должны за спор, что Монах сегодня разговорится. Настала моя очередь разговоров – я сегодня, кажется, выигрываю.

Папаша Шива где-то рядом заиграл перебором с новым, ярким звуком на гитаре песню для своей дочки, которой он подарил фенечку; а та ему – упаковку заводских струн. Заиграл песню про море, в котором мы плывём и плывём, всё никак не сыскав берега над линией горизонта.

Звук струн сливался в мелодию прилива.

Рэтчед сегодня не в духе – она обругала мою натуру засони – «тебя не разбудит даже шторм корабля!» – и пригрозила увеличением срока пребывания; я, мол, не иду на поправку и игнорирую нарочито рекомендуемый перечень правил. Да я, в принципе, даже не считаю уже, сколько я здесь лежу и чем измерить проведённое здесь время: грудой обвалившихся в пропасть воспоминаний или чувством тоскующей разлуки по кому-то, чьё лицо неразличимо и блекло, словно тянущийся по луже бензиновый развод?

На её нарекания я думал другое:

– Зачем меня ругать за долгий сон, если с её инициативы мне прописали нейролептики? – я между, прочим, в том числе из-за них так разваливаюсь.

Рэтчед однажды показалось, что мои повышенные шкалы аутоагрессии и тревожности, исходящие из результата какого-то теста с кучей аббревиатур в заглавии, требуют новых таблеток – тех, что снимут беспокойство, раздражительность, зацикленность и суицидальные мысли. Об уничтожении собственной личности и повышенной утомляемости меня не предупреждали – даже, когда ты перепробовал много отрав: от аптечных антидепрессантов до жёстких препаратов по рецепту с тяжёлым литием в содержании. Каждая побочка для тебя будет как новая, без единой вероятности на вырабатываемую толерантность конкретно к ней или предыдущей: хоть облысение, хоть помутнение. Лекарства, – будь то пилюли, таблетки, капли, растворы, порошки или прочие конфеты из закромов психофармы, – имеют столь же губительную степень воздействия для мозга, сколько и лечащую. Психические расстройства сопровождаются тем, что у больного или нестабильного человека – в нашем случае, не фигурально выражаясь, пациента – нарушен обмен веществ внутри черепной коробки. В мозге различные вещества и прочие штучки – словно первобытный бульонный суп, в котором затесалась субмарина – плавают не в том количестве или не в том месте, вызывая, соответственно, присущие симптомы: смена настроений, гиперактивность, подавленность, дефицит внимания и прочее – в том числе, от разлагающихся капельников до опасных и маниакальных узников в «одиночке». Не бывает здоровых, бывают не дообследованные, – юморят так врачи. Но в этом вся логика – у абсолютно любого человека, так или иначе, нарушен обмен веществ в голове. Просто не критично или не заметно; мы все, в зачатке или апофеозе, но всё же безумны, – а сегодня я особенно чувствую это.

Я сплю от кластерных пластин розового цвета, из упаковки под тералиджен, как набивший брюхо зверь в спячке, откладывая осознание неизбежности. Иногда мне хотелось в ходе нашего диалога – подобных которому было бесчисленно и неописуемо много – вернуться к Монаху, дёрнуть за рукав и снова поговорить; а может и отговорить – выловить из головы посеянную семенем, просверленную шурупом идею, что мне пора отсюда выйди любым способом. Туда, где границы разверзлись обратно вспять, свернувшись как при оползне воедино, и где моё естество не расколото на тысячи мелких осколков, что никак не соберутся в целое – «единственное туда», где нет всего этого: лазурный берег из моих снов, где я строю дом на песках и где я любим и полон жизни. Но Монах стоял в дальнем свете персикового коридора, засвеченный солнцем в объятиях своей супруги. Старику тоже остро не хватает здесь любви. Только его рука в руке вполне осязаема, в отличие от моей, – таящейся в картинках, что приходят ко мне по ночам, – и я ему завидую из-за незыблемости прикосновения и телесного тепла рядом, что мощнее самой гигантской взорвавшейся звезды с предалёкого края мироздания.

– Ты меня слушаешь? – психологиня Рэтчед настаивает.

Всё, что угодно, лишь бы не попасть к Рэтчед, когда она не в духе: нагрубили капельники, – которых она тащит на беседы чуть ли не сразу после их возвращения в реальность, – подрезали заводской седан на повороте за бассейном или сели наушники. Вот это я понимаю поводы для отыгрыша на пациентах – мало того, что некоторые отсюда не видели наушники без проводков, так и про седан, я думаю, лучше промолчать.

– Ты снова прижигаешь руки сигаретами? Всё ещё думаешь, что ты спишь и не можешь проснуться? Дай сюда! – она берёт меня за запястья и разворачивает. На мне действительно было соткано маленьким созвездием из ожогов атласное небо; оно мерцало надрывами и выглядело болезненно, но я не стал дырявить ладонь дальше; не потому что уяснил, что я вовсе не пребываю в многослойном забвении или погружён в пучину сознания с глубоким километражем вовнутрь, нет. А потому что так и не могу проснуться – ожоги слишком слабы и не действительны. Лишь поэтому.

– Послушайте… – пытаюсь подвязать разговор к проблематике моих снов и тайных смыслов оных, в которых даже такой человек, как Монах, смог разглядеть какую-то дребезжащую и важную почву. Мне это нужно проговорить так же сильно, как и, наверное, лечащему врачу со мной – по крайней мере, так казалось. Нужно было сказать ей, что выход есть и я, кажется, до него почти дошёл, осталось малое – непосредственно выйти… или нет! Нельзя об этом ей говорить, этой Рэтчед, что с тяжёлым дыханием и поразительно мёртвым взглядом сидела напротив. Я ошибся, что хотел поделиться с ней прогрессом – это она держит меня здесь, и ничего более. Если я болен, то тогда и она.

– Нет, ты послушай, – психологиня раздувает, это её видение «работы», даже когда та не в настроении. Удачных дней с Рэтчед очевидно меньше, чем других.

– Я сожалею, что сегодня вы не в духе! – я пытаюсь маневрировать – и жаль, что мы не сможем ни поиграть в шашки, ни обсудить хотя бы литературу из моего кулёчка.

– Ты не можешь просто так влетать в мой кабинет, у меня есть часы работы и куча других сложных пациентов, – я подумал, что она лукавит. На её двери нет графика работы. Даже у громоздких врат из чугуна на задний двор, – в курилку, – есть, а у такого важного специалиста в таком, отнюдь, не менее важном диспансере – нет.

– Вы мне сами говорили, что могу… – не успев довести фразу до логичного конца, я, бегая своими тревожно-взбудораженными глазами, увидел сквозь зеркальце с её стола чуток вываливающуюся обойму документов. Ворох важных бумаг. Пока психология по прозвищу Рэтчед разочаровывала меня беззвучным чмоканьем губ, потому что её слова не относились к моим проблемам, я пытался её вообще игнорировать и пропускать мимо ушей – наверное, только так я мог бы выйти без последствий. Но у психологов обычно принято говорить, а не слушать, так или иначе.

В зеркальце мелким шрифтом читалось:

«ДОГОВОР НА КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ»

«ИГУЛСУ ЕЫНТИДЕРК АН РОВОГОД»

Я понял, что всем, чтобы сойти с ума, нужны разные поводы. Я встал и ушёл, пока она беззвучно отчитывала меня за сумасбродство, которое требуется наказать. Лишь дерзко промолвил на пороге, чтобы она задумалась – заразно ли сумасшествие, а если и заразно, то микстура всегда найдётся рано или поздно. Иногда слишком поздно.

– Если у вас проблемы, то не давите ими на нас.

Рэтчед встрепенулась.

– Мы сами здесь без пяти минут сыгравшие в ящик, – говорю я, – из-за таких ваших плохих дней, кто-то после сеанса больше не зайдет вновь в кабинет. Потому что вы его не услышали.

Это правда. Бывало, ребята вскрывались ногтеточкой в сортире. Поэтому, мы сдаём ремни и шнурки на случай повешения, – тем не менее, – у некоторых висит турник прямо на потолке, в палате типа моей; но подтягиваться на нём – так себе сублимация. За захлопнутой дверью и призвуком моих шагов виднелась табличка, на парадной кабинета психологини: «Мы вам поможем в любой день, в любой час, в любую минуту» – мне хотелось бы, чтобы это действительно было так. Чужие кредиты не стоят моего рассудка – что близок к тому, чтобы иссякнуть, – а за её прозвищем скрывалась обычная женщина со страхом в глазах, которая не выдержала быт и заплутала в сплетениях его ветвей. Как хорошо, что я, похоже, наплёл на золотую нить Ариадны, раскинутую по измученным коридорам больничного лабиринта.

– Иди-иди уже отсюда! – прокричала та вслед, выглянув через прощелину дверного проёма.

– А я и выхожу, – топча обесцвеченную плитку прошёл я вперёд.

Прошёл домой.

После неудачного – а может и наоборот – посещения Рэтчед, я вернулся в свою палату. Было пусто, и всё так же, как утром – поддувало с улицы, шатало плакат. Время подходило к ужину, это будет мой первый приём пищи за день. Желудок крутило ни столько от голодания, сколько от заочного послевкусия разгаданной тайны моего подсознательного. Четыре койки – и лишь одна застеленная – наводят на мысли о доме, который хотелось бы своими руками, потом и кровью построить – от кирпичика к кирпичику. Но, как и говорилось, я неспособен построить что-то, пока мой малюсенький чердак заполнен топями и подтекает пакостной жижой, оскверняющей остатки здравомыслящего фундамента. Размышления, гуляющие в моей ветреной чертоге, – пока я стоял промеж кроватей, – сжирали минуты.

В точности, как и я, когда зашёл в столовую в последний раз. У ряда пластиковых окон располагались по принципу шахмат столики с обвитыми кожей стульями – на них уже расселись знакомые лица: оба Сергея, один из которых тщательно помогал второму не пролить компот с бродившей на дне смородиной. Счастливый Монах, будто вкусивший саму мощь и силу солнца и «торгаш» – тот-то мне был и нужен, – аккуратно прибирающиё в кули последствия музыкального междусобойчика от Шивы. Все знали, что я был у Рэтчед и лишь безутешно вдохнули, синхронно выдохнули. Монах – снова с болезненным хрипом. Он был болен – наши с ним размышления будоражили в нём что-то нетипично тревожное и чуткое, даже фатальное. После встречи с любимой, на его глазах блестели крошечные капли слёз. Я сидел не в общей компании, а где-то по другую сторону. Мне нравилось наблюдать, как столовое помещение окропляется в чудесную лазурь, что для нас почти целебна. В такие моменты – на секунду – ты забываешь, что бесконечно прогоняешь во снах мечты, о которых страшно признаться.

– Мечты, в которых ты живой, – если бы это сказали все мои новоприобретённые близкие по дурке, я бы вкусил и распробовал, каково улыбаться от радости.

Я бы отвлёкся от бесконечного цикла, запертого в полупустых коридорах и пасмурных палатах. Я бы отвлёкся от «шума», на который ссылался обычно Монах. Я бы простил своё безумие и отказался его вкусить, разорвав зубами – разорвав часть себя. Но не могу. А жить я боюсь больше всего на свете. Боюсь, потому что потом сойду с ума из-за кредитов, будто я – одной крови с Рэтчед. Боюсь, потому что моя утерянная любовь закончится не сказочным домом на берегу, а как у Серёги – одним сплошным разрушением, которым я и без того насыщен отродясь. Боюсь, что моя дружба будет мимолётна, как у Серёжи с тем самым Серёгой, которые после несчастного периода в отделении вряд ли встретятся на воле снова. Боюсь, что, будучи прокажённым, буду утаивать это от любимого человека, а потом наслаждаться каждой нотой его запаха во время мимолётных встреч, в ожидании дня пограничника – в ожидании, когда смогу прожить тот же самый путь вновь, но предварительно запомнив все ошибки, чтобы переиграть; но жизнь тщетна, как вскакивающая на ногу собака-кастрат. Боюсь, что моё творчество станет моим «торчеством», как у ребят из уральской диаспоры.

Но, – главное, – я боюсь себя. Боюсь жить. День пограничника подходит к концу, а ветерок всё тот же, что и с утра. Парни крошат вафли через полторы стенки за форточку, подзывая голубей. Моя одинокая кушетка ждёт в свои холодные объятия, чтобы я пал в них, и попытался вернуться в сон. Но я тоже не могу – я должен выйти отсюда.

– Сон, где меня ждёт снова мой лазурный берег, на котором стоит она, – я бормочу себе в нос, – буду жить, – независимо от этого бесконечного круговорота пограничных дней, – мне надо было стараться сделать всё, чтобы ни один из них не стал моим целенаправленно последним.

Дней, в которых я вступаю не омытыми стопами на запыленный табурет или обрыв над чернейшей пучиной. Сначала я постараюсь сделать это во сне, – пока голуби воркуют недалеко от моей головы над крошками вафель, – а ветер раздувает волосы; постараюсь выйти в сон. Я вскрываю мусорный пакет из общей палаты, отобранный у «торгаша» за остатки моих белорусских папирос – мой финальный бартер; если зачинать жизнь, то без вредных привычек и обрадовав наконец дядьку… доказать, что я не слаб. На дне кулька валялись сплетением местных судеб – свидетелем жизней которых мне выпало быть, но затеряв меж началом и концом собственное «я» в этой летописи закольцованных дней, недель или даже лет – затёртые струны от гитары Папаши Шивы, что тот заменил на новые, звонкие и заводские; их тому принесла дочь ранее днём. Дочь, что может быть и у меня, рыскающая в беготне по пляжу корни своего древа; ибо наши сны – это лишь касательная того мира, что выпал другим «нам», о чём я понял благодаря Монаху.

И если выходить, так с песней.

Я единственный, кто приглядывал за этим местом, но после меня обязательно будут другие – все мы на самом деле чуть больше, чем пациенты.

Кто бы что не говорил.

– Лазурный берег, я иду к тебе… а после – надеюсь, что больше ни в какой очередной день пограничника, – я заверяю себя, как на преклонении пред молитвой.

В коридорах тишина. За окнами стихает всё живое и сущее.

Я обматываю турник струной – как мой дядька обматывал нитью фрукты у себя в кладовой, уча меня гнать лимонку – и вяжу узел, смиренно превращая ушами ноты и переборы в морской шум, дожидающийся меня где-то там. Передо мной навис слегка подёргивающийся плакат с распечаткой пейзажа и напутствием, прошёптанным мной же легонько вслух:

– Сказать жизни да.

Струна произвела пронзительный, проникающий в тело тонюсенький аккорд – я совершаю выход в сон, выход в море, отпустив опору в коленях и затянувшись покрепче сожжёнными ладонями за позолоченную нить вокруг шеи.

Мой завершающий трюк безукоризнен; не надо меня спасать от смерти – ведь надо было спасать от жизни.

Где-то плещется море. Кричат санитары.

***

Голуби летят мимо окон больницы.

ФИАЛКИ ДЛЯ ПОЛЕМИКИ

– Вот это у Валерьевича опять гробом воняет! – мы несёмся наверх через раскрытый проём 16-й квартиры с кульками из алкомаркета.

– Да не Валерьевич он, – сквозь сжатые папиросой зубы мычит Лёха, который на 5-й день дружного запоя начал носить солнцезащитные очки на регулярной основе. По логике, он должен носить другие – для спасения зрения, но у него здоровски опухает лицо, когда выпьет. Вот наш блудодей так и спасается. Чтобы огородить социум от домыслов, а не для собственного удобства – это вообще здорово иллюстрирует Лёхину натуру.

– Один хрен смертью пахнет, – констатировал главный сомелье Максим, чьё состояние души никак не коррелировалось с трезво выбранной подработкой – на стройке по чёрной схеме он делает всякую шелуху для кровельщиков. Один раз на него опрокинулась тележка всякого массивного дерьма. Строительным мусором из кирпичной крошки и огрызков рубероида прижало его стопу – кровь со слов труженика сочилась даже через носок «Вэнса», повидавшего ни одну крышу. Макс успокаивал себя, что это вино.

На его правой ступне пришлось сделать ампутацию двух пальцев – средний и безымянный оказались раздроблены в кашу вместе с костями фаланги, а на миниатюрных культях я позже сделал ему партачный пунктирчик. Шустро бегать за пивом, впрочем, ему это не мешает.

– Ты разве знаешь, какая смерть на запах? – спросил я, звеня ключами на повороте лестничной клетки к своей квартире. Сам-то в курсе – за одной фразой скрыто столько историй, сколько невозможно передать за попойку. Но мой затянувшийся запой объясняет трагичность общей картины лучше, чем её отдельные зарисовки.

– Не души, золотце, и так дышать нечем. Мы знаем, какая ты прокажённая душа – вечно эзотерически настроенная Леся срезала разговор, когда я уже открывал чистилище для трезвых, где пока не выпьешь – не выйдешь.

Но смертью действительно пахло.

Под моей хатой жил с вечно приоткрытой дверью престарелый бедняк – от его склепа дурно несло то ли сырой землёй, то ли сажей. Люди со всех этажей жаловались в какие-то важные инстанции.

Соседа вблизи никому из нас не удавалось рассмотреть; в моменты, когда мы толпились под его разбитыми окнами, обычно он сливался с тенью, теряясь без звука в неизвестные нам углы своего жилища. Возможно, оттуда мужик смотрел на нас своими мутными глазами. Но чаще всего мнимый Валерьевич пролетал сквозь скопище моих пропойц, как обычный мужчина, которому стыдно за свой быт. Жизнь, заложником которой он стал по веренице причин – такой вариант был самым приземлённым, но флёр персонажа-загадки вводил в ступор. После его бесшумных выходов из подъезда, дверь которого была постоянно подпёрта камнем, лишь окурки на прилежащем крыльце свидетельствовали о человеческой природе жильца из 16-й. Но рядом с дверной щелью помимо гадкого запаха всегда ощущалась жуткая сила – внутри никогда не было света или живого звука.

Однажды родилась байка, что его зовут Валерьевич – во время одного из куражей, мой приятель Костян спал на балконе, невзирая на наставления выживших к трём часам ночи, чтобы тот хотя бы прикрылся пледом – июльской ночью так и почки застудить можно. Дружище якобы общался с «Валерьевичем» – тот сам так представился.

– Костян, ну, ты это… на ещё пледос, а то кровью ссаться будешь! – я увидел из своего раскладного кресла, как после этих заботливых слов мой однокурсник Макс перекинул сквозь внутреннее окошко балконному лежебоке шерстяное укрытие. Оно шло в комплекте с моей хрущёвской однушкой. На утро же Костик-с изложил за столом, что не мог уснуть: кусала мошка, мы громко храпели, в голову вдарила зорька – всё в пачке.

– Лежу-лежу, парни, смолю, но как-то без души. Тут опа-с – голос старческий слышу! Говорит тихонько с улицы: «Молодой человек, сигаретой угостите?», а в руках у него ещё что-то красное, странное было, помню.

– Костя, одинаково же пили, какой к черту голос? – пробудившимся женским басом произнесла из угла комнаты Леся, едва прикрытая – она никогда не стеснялась при нас спать в трусах, но я из вежливости— и от греха подальше, чего таить – всегда отдавал ей спальные шорты и прочие шмотки. Она почти жила у меня.

– Да короче, вижу в темени под навесной плитой у падика мужик. Разглядеть, конечно, мало что можно было, но когда я ему скинул сигу, он ответил: «Дай бог здоровья, я сам – Валерьевич. Если свидимся – здороваться буду, я-то тут рядом… ты это, ну, не спал бы лучше на балкончике», – после чего мы почувствовали, будто Костян приоткрыл перед всеми завесу сумеречной зоны – тот Костян, что часто лается с Лесей из-за её всякой иррациональной духоты. Я жил на втором этаже и сам не всегда различал подходящих к домофону гостей в свои угодья, так что, в принципе, поверил другу. Хоть тот и не смог чётко определить, был ли это наш постоялец с первого.

– Смотрю на него, а сам оторваться не могу. Гипнотический мужик какой-то, – Костя, как ответственный за прикосновение к необъяснимому нечто, продолжал играть заводилу в обсуждении случившегося.

Я курил, пока все ели горелый омлет и заправлялись топливом: фруктовым пивом, «Кагором» и гаражным самогоном, всю ночь простоявшим в рюмках. Лёха уже сидел в очках, а Макс воодушевлённо стебал его – он успел увидеть расплывшуюся физиономию кореша. Леся снимала с плиты завтрак, прикрывая голые ноги моей сатанинской футболкой – на ней, с татушками вроде ловца снов на кисти с тысячей перстней, она выглядела под стать.

Сам я поглядывал из окошка вниз – как раз свисая головой над одним из окон соседа.

Стряхивал пепел, думал вслух:

– Валерьевич, значит.

Я вернулся к реальности на третьем обороте замка, после чего раскрыл свои двери и выпустил спёртый воздух на волю, заставив его встретиться со смердящим духом подъезда.

– Вскрывайте пакеты и суйте всё в холодильник, я пока себя в порядок приведу.

Мы готовились к пятничному аншлагу: собрали согласие пить до последней капли с оравы моих одногруппников, Макс – своих, Лёха и Костян – разношёрстных дружбанов. Через полчаса было начало мероприятия и мне хотелось выглядеть соответствующе для такого торжества. Пока я мылся, Леся ходила туда-сюда – желала тоже быть в тонусе, но скорее энергетически. Я не стеснялся её, а она меня – это всё же был платонический уровень взаимоотношений. Она подала полотенце, я обсушился и, встав у зеркала, поймал ноту тревоги в своих болотных глазах, за которыми бушевал истощённый алкоголем и заученным одиночеством разум. Подруга заметила.

– Ты какой-то понурый, – тонко уловила Леся.

– Просто ощущение странное, – мне казалось, что сегодня будет что-то особенное.

– Сегодня будет кое-кто особенный, я позвала подружку. Она интересуется тобой, мальчик мой. Вам будет интересно вдвоём, она тоже неспокойный человек – в дурке не лежала и стихи не писала, но разговор обо всём поддержит.

– Интересные у тебя друзья, конечно. Ладно, посмотрим – я не раскрыл Лесе, что предвещал это.

Костя, Лёха и Макс уже вертелись на кухне, бренча стекляшками.

С первым звонком в квартиру время начало ломаться: люди приходили одни за другими, алкоголь разливался и хлебался, а воздух пропитывался дымом, не подпуская смерть из подъезда. Я валялся раненой звездой на полу, изображая, как откусываю Максу фантомные пальцы – пацаны гототали, а девочки фукали: «Вы такие мерзкие». Мне нравилось, вечер успел в процессе оправдать себя. Я подрезал Лёхины очки, чтобы дополнить образ рокстара с пиджаком на голое тело – тот, сняв петельку изнутри ванной, выполз с какой-то девочкой и стал материться заплетающимся языком, а все смеялись с его отёчного лица, особенно Костик. Он был непривычно игривый.

С забитых пылью и табаком динамиков чьей-то мобилы доносился бумбэп, когда я угарал с Максом, попутно маневрируя едва початой бутылкой водки, чтобы не пролить ни капельки – это святое. В те несколько секунд тишины, в которых трек переключался, в зал вошла утаившаяся от моего взора Леся:

– Золотце, ребятки, здоровайтесь – это моя подруга Полемика.

В проёме появилась она.

Если бы я не катался битым зверем, то, скорее всего, свалился – ни на ковёр, так на Макса или кого-то из гостей точно. Один тот факт, что её представили не по имени, уже отличал её от прочих из этого мира, не говоря уже об ауре, как попросила бы выделить Леся. Полемика выглядела как девушка со смуглой кожей, но это самая малость, которую я мог описать. Её необузданные вибрации и тёмная харизма были более ценными мазками полотна, но пепельное пальто и ядрёно-красные губы – понятными.

– Всё хотела тебя найти, а ты в ногах тут валяешься у всех на виду? – она присела ко мне, наклоняясь бесцеремонно близко, практически стуча подвеской-фиалкой по Лёхиным очкам, что скрывали теперь мои захмелевшие глаза. Волосы плавали со скул на шею.

– На то и говорят: «то, что мы ищем – чаще всего валяется у нас под ногами», – я не был уверен в целесообразности этого ответа, потому что он через секунду от вылета из моего рта сразу показался каким-то слащавым и тупым. Но ей понравилось, она легла рядом.

С первых секунд её вхождения в комнату я понял, что «кто-то» особенный, терзавший меня перед тусовкой, – это она. Стрелки на часах продолжали изломанно проматывать время вперёд, а люди хаотично уходить и приходить, шурша ртами, стаканами и сигаретами. Я был с Полемикой. Честнее сказать, это она была со мной – я стал зависим от женщины всего за несколько часов, проведённых вместе на ковре. Из восприятия выбивалась окружающая ситуация: друзья, почуяв мой улёт вовне, пожелали всего хорошего и постепенно выходили за стены чистилища – туда, где пахло гробами, где-то существовал Валерьевич, Лёха не просил вернуть очки, а пацаны во главе с Костей не пытались откусить не существующие пальцы Макса.

За плеядой разговоров и стихающего галдежа гостей я обнаружил, что нас осталось трое – я, Полемика и спящая на диване, в моих шортах, Леся. Она ни разу не отвлекла Полемику с вопросом: «Когда домой?»; более того, я ни разу не отвлёкся на бутылку водки – впервые за столько дней меня пьянила не она, а человек в непосредственной близости.

Полемика сидела уже на моих коленях, будоража в бараний рог низ живота.

– Пойдем на улицу, скоро рассвет. Леся пусть спит тут, ей не привыкать – новоприобретённая «кто-то» сама позвала добить эту ночь. Заодно и меня романтическим кастетом под дых.

Мы пролетели проклятую щель на первом, но даже там больше не пахло гробами – что-то в этой реальности изменилось вместе с появлением в ней Полемики. Воздух поглощался свободнее, битые стёкла на выходе прибрали, – те перестали резать землю, а небесная лазурь медленно окроплялась в розовый залив.

– Красивый у тебя отсюда вид, – она вышла в лёгком летнем платье чёрного цвета, с которым её кожа выглядела особенно нежно. Держала своё пальто в руках, предплечья которых украшали ветвистые вены, и осторожно тянулась ими к моим. Ни то прикоснуться, ни то вцепиться ногтями – я был согласен на оба варианта.

Мы общались под всплывающим солнцем:

– Знаешь, Полемика, ты должна держаться от меня на расстоянии выстрела – особенно, если я буду говорить про чувства и искренность. Я боюсь открываться, но тебе, кажется, я хочу это делать – утопаю как пьяный дурак в её карих глазах. Не верю, что такое говорю.

– Я сама буду решать, насколько далеко захочу держаться. Уверенно могу сказать, что хотела это сделать ещё с момента, как впервые увидела тебя.

– Сделать что?

Она поцеловала меня, заставив отринуть страх жить и быть живым – любить, даже если это мимолётно, глупо и сказочно. Мы смотрели друг на друга несколько секунд, прежде чем она просто с улыбкой не сказала, что найдёт меня сама.

Я отпустил её подвеску, она ушла, сверкая под рассветом подолом, а я остался стоять у своего дома с растекающимся по груди теплом – я больше не ощущал себя дефектным, что определённо важно не только мне, но и Лесе. В чём-то это и её заслуга.

Присел на строительный блок, чтобы подкуриться – огонь обжигал губы, но не так сильно, как Полемика.

Сзади меня – сквозь обломки окон – из глубин16-й квартиры раздался шорох:

– Молодой человек, тысяча извинений, сигаретки не найдётся? Я ваш сосед, цветочки развожу. Валерьевич звать.

– Валерьевич… махнёмся на фиалки для моей дамы?

ЛЁД

В морозилке лёд заготовил – видел такое в эротическом фильме. Две гетеры ютились в проходе, мешая Егорику с дырявыми пакетами на руках: сначала щипали друг друга за грудь, хихикая как куколки из телешоу, а потом заставляли того краснеть. Это была их естественная коммуникация – выделять из всех пор разом лошадиную дозу половых гормонов, устраивая за ширинкой любого праведника маленький, жаркий рай. Красотки знали, что подобрав ко мне пароль, они выпустили из-под замка то, что принято гладить против шерсти – так мы и спелись. Обули свои здоровенные ботфорты, потеснив «мистера-переезжаю-к-своей-девушке-Егорика», чмокнули его на прощание в ежовую щёку и игриво сказали мне, запуская руки в чёрные одёжки с вешалки:

– Не скучай, Иона! Мы на пары и обратно! Сходи тоже как-нибудь, целуем! – я грел на древнекарфагенской кухне сваренный принцессой своего без пяти минут бывшего товарища по жилплощади суп, вываленный в чашку. Посмотрел из-за сбитого дверного косяка в коридор и крикнул вдогонку, прямо в спины их плащей, галдящим эхом в парадную:

– Как наливать разрешат, так приду! – но мой летящий вдоль этажей со сколотой плиткой вопль столкнулся о невесту Егорика, поднимающуюся по лестнице с цокотом каблуков – не нужно быть медиумом, чтобы расслышать в этом приближающемся звуке великий габарит сучьего недовольства.

До этого – около часа назад – дружище заехал за последним баулом вещей, но суетился из-за неловкости перед моими двумя новыми соседками:

– Вы что, Иона, спите все втроём прямо в одной кровати? Моя ж пустая остаётся! – спрашивал меня он, мужчинка, что едва старше меня, но намного усидчивее: и по учёбе, и в прочей занятости. Но в чём-то всё ещё не обтёрший рот от материнского молока, а ещё носящий подштанники вплоть до апреля.

– А твоя кровать будет гостевая, приятель, – отвечал с лисим прищуром ему я, пока перекладывал формы со льдом по нужным уголкам морозильника – это чтобы тот вышел прозрачным, презентабельным и без застывших пузырей воздуха внутри; полости должны быть заморожены равномерно. Ну, насколько позволяют бытовые условия нашей кухни: раскатывающаяся громом микроволновка с моим супом – как и холодильник – выглядели смертельно уставшими; будто пережили Леонида при Фермопилах или эпидемию крысиной чумы, зарывшись в катакомбах под Пер-Лашезом в груду черепов, а после материализовавшись между стен хрущёвки нашего района – причём, не самого стыдного, аж в 15 минутах от центра. Не Спарта, не Париж, но тоже ничего так: у нас, бывает, и младенцы летают с высотных балконов, и ménage à trois не по графику имеется – особенно на обжитой мной квартире. Tout compris.

У меня были планы на лёд этим вечером – и я бы не хотел ничего срывать.

Формочки с нижней полки нам оставил в качестве подарка Егорик; мы долго обнимались на прощание, а в подъезде – не поздоровавшись – стояла его избранница. Царапала облезшую краску с блеклых стен, дожидаясь проклятого суженного с остатками позабытых на нашей квартире шмоток – та вернулась из величавой заокеанской страны под звёздным флагом.

Mon ami и бывший сожитель – истосковавшись по ней – смог отлепиться от моих тонких плеч, едва завидев её винный трикотаж. Она уезжала на несколько месяцев по программе обмена и работы: то ли собирала злаковый урожай в полях неизвестного мне штата, то ли великодушно занималась прочим аграрным ремеслом при какой-нибудь ферме в стиле дикого запада с амбарами, караванами и салунами – ведь её волонтёрской натуре подходила, мне кажется, деятельность примерно такого рода; на благо. Подходила даже больше, нежели вынос уток из хосписов с онкобольными малышами в разноцветных тапочках и больничных халатах – с дальнейшим перекуром трясущейся ладонью и взглядом на две тысячи ярдов – или обслуживанием пиджаков за наличный расчёт в мотеле под неоновой вывеской. Мне кажется, ей подходило второе – и это бы стало самым озлобленным, но типичным сценарием для Егорика, что созванивался с ней по утрам и заметно менялся с первыми гудками в голосе: «как ты, принцесса?» – вопрошал тот иногда в трубку, а она говорила, что устала и потом перезвонит. Я представлял, как она выходит из картонного номера – типа карточного домика – и садится на прикрученную к бетону скамью у автомата с газировками и снеками. Доходила бы до неё с хлюпающей походкой и дрожью в ляжках, и придумывала: какую бы байку про американских старичков в широкой шляпе под аризонским солнцем и выцветших фланелевых рубашках рассказать своему принцу? И где-то сзади бы в выдвижной койке запыхался усталый дальнобой или шулер подвальных матчей в покер – смотрел на девчонку сквозь жалюзи и считал в уме чаевые. У Шуры пелось что-то про «твори добро», «дари любовь» – мне думается, что некоторым не дано это. А если те и пытаются, то выходит лишь дефектно и патологично – как у ведьмы Егорика; впрочем, как и у меня, наверное.

Что-то не нравилось мне в ней, а я – пуленепробиваемо и очевидно – не нравился ей: такие люди, как она, становятся веганами исключительно ради того, чтобы язвительно – сжимая челюсть и выпучивая глаза – сквозь зубы называть других трупоедами и трястись над чужим свежеразогретым обедом.

Они с Егориком прошли из парадной за мной на кухню, я достал её суп, и вдруг всмотрелся в него – тот был пуст и густ; сплошная жижа, смотрящая обратно – как ницшеанская бездна – в ответ. Хищница, сварившая его, встала надо мной и затмила столешницу тенью.

– Это извращение, Иона, – начинает она, – жить в содомии с этими двумя.

Сзади перебирал тряпьё Егорик.

– Твой борщ без мяса и фасоли – вот что извращение, – отрезал я.

Сзади больше не перебирал тряпьё Егорик. Ему нравилось веганство – говорил, что завязка от мяса лучше любой синей; молодеешь, да и поршень работает более здраво – типа тебе снова 11 и ты изобрёл симулятор траходрома.

По стенкам чашки с её то ли супом, то ли борщом кружилось только омрачённое стремление с кулаком на груди верить при жизни в то, что она с её переиначенными догматами, ввинченными в короб черепа – нечто большее, чем просто тело с кучкой потребностей и пустых идей. Опять-таки сплошная жижа – в веганство, может, я и верил; но не верил ни на толику в искренность гарпии в сетчатой блузке над моей едой.

– И вот зачем ты пичкаешь себя мясом? – вот-вот перья падут мне на темя.

– Чтобы помнить, что я тоже мясо, – но я выставил когти первый.

Она фыркнула и ушла из комнаты, отравив воздух своим присутствием – почти что вылетела на улицу сразу, забрав с полки свой шарф. На таком даже повеситься было бы жалко, да и негде – советские люстры не выдержали бы моего веса, хоть тот и не превышает тушу племенного барана, нанизанную на крюк с живодёрни. Невеста поторопила Егорика и велела вызвать ещё одну машину, как только тот закончит со своими кульками – он послушался.

– Через пять минут Daewoo Nexia синяя, – держал мешок с пледами одной рукой, ковыряясь в телефоне другой.

– Бывай, брат! – мы пожали руки, и тот пошёл сгружать нажитый хлам вниз.

Растут цены на «Ипу», серая пасть неба поджирает виньетку сущего, Егорик съезжает – мироздание схлопывается, словно шарик на именинах. Я не солдат, чтобы мои веки застилал хлад мужской тоски, но всё же настигающее ощущение выкорчёвыванной зубчатым скальпелем частицы не покидало меня.

Ладно хоть я ему нравился, а тот даже мне – поэтому спасибо за оставленные формочки для льда, ставшие первым шагом приятеля к открытию собственного дела по изготовлению оных в причудливых наружностях для баров и заведений. Те зачем-то нуждаются в этой показательно пафосной искорке для громогласного бренда: лёд-алмаз, лёд-виноград, лёд-пирамидка и прочее. «Заходите к нам после 23:00 и посмотрите, как в вашем стакане с виски-колой трещит кристально чистый кубик льда – нет, даже не кубик, а земной шар!» – в бюллетенях, наверное, это бы выглядело как-то так: нарочито жирным шрифтом без засечек и вирусным слоганом снизу про «самый чистый лёд». Целая планета бы шипела в агонии и покрывалась сколами, пустоты которого заполнял джин и тоник, пляшущий друг с другом по кругу; но единственное, чью пустоту ни один кубик или шарик в спиртном не смог бы заполнить – так это человека, что сидел бы с опрокинутым через шею галстуком на липком седалище этой барной стойки, за которой мог стоять Мефистофель в жилетке – бармен, оборвавший тысячи судеб и даже не подозревающий об этом. И всё это с денег невестки Егорика.

Он бы – бармен – попросту доставал после полуночи из морозильника тару с замороженным льдом, напоминающим прозрачный микропенис и включал в себе режим тёмного попутчика, причитая душам с пустеющими стекляшками:

– Время акции: добавить порнографический лёд не хотите ли? – а те бы кивали, а после просили ещё-ещё, да так, чтобы стекло дребезжало от звона.

Лёд в форме шара я мог понять, но в форме члена – нет, как и несостоявшаяся эмигрантка – бывшая волонтёрка – не могла понять эклектичность, замешанную со вдавленными в гнутые перила бычками хрущёвского подъезда; тот стоял медленно вжимаясь под собственным весом в рыхлую землю – как пилигрим в болотах – у лицея, чей забор обрисован анархическими кричалками. Не могла так же понять суженного, тоскующего на опережение по спёртому воздуху, сочащемуся лёгким порывом из форточки с привкусом алюминиевой стружки во рту. Тот оседал в тесной кухне с закрытыми окнами даже на языке – от покрытых налётом времени рельс близгремящих трамваев и покрытых тем же следом тяжкого бремени от времени, в общем-то, людей.

Тех, что после рабочей смены шли к ночи в рюмочную или наливайку – где не было бы фирменного льда, но в ушах бы стоял всеоглущающий звук металлического скрежета от внутреннего желания захоронить себя заживо через глоток-другой. Согласившись даже на виски-колу с писькой на донышке, если той выпадет быть последней из пойла – освободительным вкусом для заказчика, что держал бы стакан с трагичным, немым отчаянием и судорогой в сухожилиях перед грузом этого замызганного бытия средь этажей и дворов.

А предугадать финальную рюмку, подобную завершающему аккорду щемящей нутро критика гитарной баллады, пред встречей со забвением – что чернее нефти – это удел бесстрашных; тех, кому нечего терять. Как и мне нечего было терять, заготовив гандоны, напитки и свежевыжатые соки лайма, разъедающие кожу на пальцах, чтобы сделать липучую грязь этим вечером: я хотел, чтобы я треснул, как лёд вместе со «своими девочками». И в осколки моего естества – разбитые свидетельства того, что меня знали и видели – вгрызались бы хрустальными зубами, рвали ими сухие от обезвоживания губы, натирали колени на мятой простыни и ползли бы снова и снова к столешнице, чтобы взять ещё кусочек меня. Я бы стал просто воплем, стоном или фрикцией без возраста, лица и мяса – просто формой; такой, как лёд, растворяющийся на дне запотевшего стакана с осадочными каплями от замешанной содовой со слюнями и алкоголем. И чтобы им стать – я хотел, чтобы меня раскололи и пустили вовнутрь. Хлопнула дверь, под навесной плитой в недавно раскрытую заходящей женщиной – не способной рассмотреть за ветхой формой моего дома его истинную сущность – форточку донёсся голос:

– Иона! За формы не благодари! – такси уже стояло у ограды с дырой для кошек, над которой кто-то пририсовал женское тело, раздвигающее ноги.

– А я и есть форма, Егорик, – подумал я, смотря на разъезжающие кареты.

В коридоре разобрали все баулы; последний праведник покинул монастырь, позабыв подштанники на батарее. Суп остывал, а лёд обретал свою форму.

Но в самом деле я – не больше, чем застывший во льдине вопль. Без формы.

И стены дали трещину.

МАЛО

- Это, наверное, один из самых отстойных дней, что у нас был

- Жалею о том, что продолжал делить с тобой ложе, как и ты со мной, наверное, тоже

- Прихожу в годовщину с перебитым носом. Ты не встречаешь как обычно в прихожей

- На твоей квартире нет ни подаренных цветов, ни вкусного завтрака

- по рецепту прямиком из «ТикТока»

- Чтобы хватило на продукты для твоих бутербродов оттуда и оплатить коммуналку, пришлось таскать баллоны с пропаном

- И похуй, что я переболел сальмонеллёзом, едва вернув килограммы

- Где-то на десять этажей внизу горело помещение «Смака»

- – мне хотелось прямо в жилете сигануть с порога на чужие лица безмолвно.

- Чтобы тело мое накрыли брезентом и продолжил и класть рубероид поверх

- татуированного шмата мяса, пришедшего в шортах и кедах

- Оторвался от суицидальных фантазий, стадия – эмоциональная яма

- Что дома с тобой под раздельным одеялом, что в обнимку на вечеринке

- – мне всё мало.

- В жизни остро не хватало любви, но в день знакомства с тобой

- Лучше бы я остался дома – иначе бы всё-таки смог спрыгнуть с балкона

- Хотел быть героем викторианских романов, но те не ебутся в плацкартах и кинозалах

- Смог бы кадрить мамзелей, слечь в приюте с тифом,

- – и это бы стало идеальным для моего образа штрихом.

- Да и герцогини не водятся в клубах,

- Если только не брать корону и понтовство особых кровей в учёт

- Девы снижают себе цену сразу после стакана виски-колы и пары колес

- В моем мире любви и замков я бы первый к ним в очередь влез как чёрт.

- Но любви не было ни в фэнтези-фильмах

- На средневековой основе про королей и дворян

- Ни в шоколадных плитках, подаренных девочке

- Перед парой физры на кортах

- Любовь – это тянуть руки во время зорьки

- На жесткой койке из-за юза с тазиком у постели вдвоём

- Гладить, любить до и после приема

- От прихода до ломки, но и этого мало порой.

ПЕРВЫЙ КРЕСТ

За минувшую зиму я записал при поддержке друзей и психиатра няганского диспансерадомашний альбом из унылого репа, прочей пустой риторики – в духе «Макулатуры», «Ночных грузчиков» и сольного творчества Жени Алёхина.

Иногда кажется, что он главный лицедей в данном жанре, который, откровенно говоря, на любителя.