Читать онлайн Тревожная жизнь: дефицит и потери в революционной России бесплатно

William G. Rosenberg

States of Anxiety

Scarcity and Loss in Revolutionary Russia

Oxford University Press 2023

Редакционная коллегия серии HISTORIA ROSSICA С. Абашин, Е. Анисимов, О. Будницкий, А. Зорин, А. Каменский, Б. Колоницкий, А. Миллер, Е. Правилова, Ю. Слёзкин, Р. Уортман Редактор серии И. Мартынюк Научный редактор В. Семигин Перевод с английского Н. Эдельман

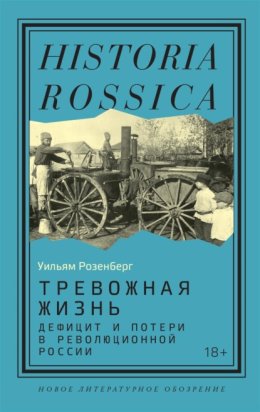

На обложке: Красноармейцы готовят обед в полевой кухне на глазах у деревенских детей. 1919 год. Из фондов ЦГАКФФД СПб.

© William G. Rosenberg, 2025

© Н. Эдельман, перевод с английского, 2025

© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

* * *

Моим российским коллегам всех поколений, отважно стремящимся к пониманию истории в ее полноте

Предисловие к русскому изданию

Исторический труд невозможно написать в одиночку. Учителя и ученики автора, его коллеги и их многочисленные статьи и монографии неизбежно оказывают влияние на концепции, точку зрения и природу восприятия источников. Это в особенности справедливо по отношению к событиям, процессам и значимым персонажам русской истории конца XIX – начала XX века, в совокупности составляющим то, что я понимаю под «революционной Россией».

В ходе моих рабочих поездок в Россию, особенно после того как перестройка отворила многие двери, я пользовался содействием со стороны историков и архивистов – сперва моих сверстников, а затем и наших с ними учеников. Это содействие было критическим в обоих смыслах, имеющихся у этого слова в английском языке: и необходимым, и бросавшим аналитический вызов. Мне очень дорога память о совместной работе с увлеченными и отзывчивыми русскими коллегами и в бурные 1990-е годы, и в годы последующих перемен.

Большое значение для меня, как для историка, имели совместные публикации и международные коллоквиумы. В 1998–2000 годах два сборника документов о протестах рабочих в Советской России стали плодом международного сотрудничества ученых[1]. Среди публикаций можно выделить и «Критический словарь Русской революции». Он вышел сперва в Великобритании и США, а затем – в России. Вместе со мной его соредакторами были Эдвард Актон, профессор Новой истории Европы Университета Восточной Англии, и Владимир Юрьевич Черняев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. А над созданием тома работали лучшие специалисты по русской истории из Великобритании, Израиля, Италии, Канады, России и США[2].

Международные исторические конференции позволяли собраться за одним столом самым неожиданным личностям. На одной из первых таких конференций, в 1987 году, московский историк Владимир Булдаков представил меня академику Исааку Израилевичу Минцу. Почтенный академик сразу же вспомнил мое имя. Он заявил, что читал мою книгу о русских либералах[3], и выразил удовольствие от личной встречи с «буржуазным фальсификатором». По инициативе Бориса Ананьича, Павла Волобуева, Валентина Дякина и Леопольда Хеймсона с 1990 года в Петербурге проходил коллоквиум, посвященный ключевым аспектам российского революционного опыта до, во время и после 1917 года. Итогом петербургских встреч стали русскоязычные издания с лучшими (и нередко противоречащими друг другу) образцами современных исторических исследований[4].

Памятен мне и годичный семинар при Мичиганском университете, где собирались выдающиеся русские историки и архивисты и их коллеги со всего мира. Мичиганский семинар был площадкой для разговора об архивах, документах и институтах социальной памяти. Борис Ананьич, например, в своем интересном докладе сравнил источники и этику процесса над декабристами с источниками и этикой процесса по «Академическому делу» 1928 года. А Владимир Лапин рассказал о том, как историки цитируют архивные материалы, и о том, как предубеждения ученых могут повлиять на их восприятие источников[5].

За долгие годы сотрудничества с учеными из разных стран я научился любить и ценить коллегиальность, коллективную научную работу. Я благодарен российским коллегам – преданным своему делу архивистам и историкам – за теплый прием и постоянную поддержку. Я признателен Игорю Мартынюку из «Нового литературного обозрения» за помощь и поддержку в более сложные времена и Валерию Семигину за кропотливую и трудоемкую работу научного редактора, а также Николаю Эдельману, который превосходно перевел мою книгу на русский язык. Кроме того, я благодарен Борису Колоницкому, моему коллеге и давнему другу, за то, что он взял на себя труд прочитать перевод моей книги и дополнил его конструктивными замечаниями и уточнениями. Любые оставшиеся ошибки, конечно, исключительно на моей ответственности. Все фотографии для книги предоставлены Центральным государственным архивом кинофотодокументов в Санкт-Петербурге (ЦГА КФФД СПб). Я выражаю огромную признательность Алевтине Сергеевне Загорец и Оксане Игоревне Морозан за помощь в их отборе и подготовке к публикации.

Мое посвящение к русскому изданию книги – всего лишь ничтожная попытка выразить мою огромную благодарность коллегам – архивистам и историкам – в России.

Предисловие к английскому изданию

Данная работа, долго вызревавшая, отражает еще более давний интерес к революционной России, пробудившийся у меня задолго до того, как Ричард Пайпс подал мне идею изучить дилеммы и трудности, с которыми столкнулись в те дни либералы из числа конституционных демократов. Будучи молодым и наивным, поначалу я считал этот период временем их надежд и ожиданий, равно как еще больших разочарований, последовавших за тем, как проблемы революционных изменений взяли верх над наилучшими намерениями. В те давние годы в наших представлениях о революционных событиях главенствовали политика, партии и политические идеологии. С ними же была связана и большая часть доступных фактов. (Моя армейская карьера покатилась под откос, когда я не пожелал отказываться от подписки на «Правду».) Наибольшие возможности для доступа к советским материалам мне давала тема «кризиса верхов». Обилием материалов по этой теме отличались Ленинская библиотека в Москве и библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Архивы за этот и последующие периоды были заперты на замок. Хорошо помню московскую библиотекаршу, которая не желала выдавать мне номера журнала, издававшегося в 1917 году кадетской партией, пока не прочтет их сама. Дело было вовсе не в цензуре, а в любопытстве и восторге открытия.

Став гораздо старше (хотя и не обязательно гораздо умнее), я по-прежнему восхищаюсь теми поразительными и прогрессивными изменениями, которых в эту революционную эпоху добились в таких сферах, как уголовная теория и право, гражданский брак, получение женщинами независимости от церкви и от своих мужей и даже (или даже особенно) литература, театр, искусство и архитектура. Некоторые утопические идеи этого первого, весьма недолгого этапа русской и большевистской культурной революции однозначно заслуживают восхищения. Одну из стен моего жилища до сих пор украшает репродукция картины К. С. Малевича «Крестьянки». (На другой висит одна из поразительно душевных русских фотографий Джека Колмена.) Сущность и масштабы личной и коллективной катастрофы данного периода сделались невыразимым фоновым шумом, феноменом, распознаваемым статистически, но не поддающимся полноценному описанию из-за недоступности нужных фактов. Над нашим мышлением продолжала довлеть политика, особенно в 1960-е годы, когда в фокусе антивоенных протестов находились преимущественно политические изменения, в то время как социальные и культурные аспекты в целом сохраняли маргинальное значение.

Мое собственное мышление начало меняться, когда я попытался вникнуть в дилеммы русских либералов той эпохи в надежде, что они могут пролить некий свет на тогдашние потрясения. Вывод, к которому я пришел, написав в 1974 году книгу «Либералы в русской революции», состоит не в том, что усилия кадетов по построению демократического политического строя и институционализации таких ценностей, как гражданские права и свободы, не были достойны восхищения, – а в том, что их политика чем дальше, тем сильнее расходилась как с социально-экономическими реалиями русского революционного движения, так и с тем влиянием, которое самая опустошительная война в истории могла оказать на революционную культуру насилия. По этой причине я проникся интересом к неформальному кружку Чарльза Тилли в Мичиганском университете и к плодотворной деятельности Леопольда Хеймсона и его семинарам в Колумбийском университете. Вступив в ряды все более обширного (и все более проницательного) отряда, я приступил к серьезному изучению российского рабочего движения вместе с Дайаной Коенкер. К моменту публикации нашей книги «Забастовки и революция» в 1989 году в Советской России снова развернулась полноценная политическая революция, хотя, как и в 1914–1922 годах, ее социальные, экономические и культурные аспекты – и особенно текущие и будущие последствия лишений и потерь – были еще не вполне понятны.

Понятно, что в данной работе отразилось влияние огромного числа учителей, исследователей и студентов, слишком многочисленных, чтобы указывать их всех поименно. При том что в библиографии указаны только цитируемые источники, на мой образ мысли, безусловно, повлияло множество других первоклассных книг и статей. На протяжении почти полувека большим стимулом для меня служили идеи и критические замечания моих студентов в Мичиганском университете. Многие из них впоследствии сами сделали блестящую карьеру, опубликовав (по последним подсчетам) около сорока книг. Мне отрадно думать, что моя работа с ними не создавала мне препятствий, каких я порой опасался. Ежемесячный междисциплинарный семинар, проводившийся на протяжении 1990-х годов небольшой группой сотрудников факультета, позволял мне быть в курсе различных концепций и теорий социальных изменений. Серия выдающихся коллоквиумов, организованных Леопольдом Хеймсоном в Санкт-Петербургском университете истории, дала мне возможность познакомиться со множеством блестящих исследователей из России и других стран, с тем, над чем они работали, и с их нередко спорными интерпретациями. Я очень благодарен моим коллегам как из старшего, так и из нынешнего поколения, прилагавшим все усилия к тому, чтобы каждые три года проводить этот семинар, затрагивающий темы, интересные широкому кругу историков.

Леопольд Хеймсон на протяжении многих лет был для меня постоянным источником идей, критических замечаний и дружбы. Моя верность двум совершенно разным историческим школам, сложившимся при Колумбийском и Гарвардском университетах, возможно, покажется кому-то удивительной, однако дружба и солидарность, проявленная сотрудниками и моими коллегами из обоих университетов, сделали мое мышление более масштабным, несмотря на различие между точками зрения (а может быть, благодаря ему). Этому же способствовало и то, чему меня научил Фрэнсис Блоуин по части изучения архивов и их содержимого. На международный семинар в Анн-Арборе в 2004–2005 годах съезжались ведущие ученые и архивисты как постсоветского пространства, так и многих других стран. С уверенностью утверждаю, что сборник статей и материалов семинара, любезно выпущенный издательством University of Michigan Press, представляет собой огромную ценность и для историков, и для архивистов. В ходе юбилейных мероприятий 2017 года я имел возможность ознакомить с фрагментами данной работы своих коллег из английского Кембриджа, а также из Кембриджа в штате Массачусетс, Парижа, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Принстона, Уэллсли и Кеннановского института в Вашингтоне. Я благодарен им за отзывы и критические замечания, ко многим из которых я отнесся со всей серьезностью. Все фотографии для данной книги были предоставлены Центральным государственным архивом кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб).

Дэн Орловский ознакомился со всей моей книгой, Хизер Хоган – с главами, посвященными 1917 году. Серьезную помощь и ценные советы я получил от Бориса Колоницкого и Альфреда Рибера, а также от анонимных рецензентов из Oxford University Press. Мой редактор Нэнси Тофф из Oxford уже на первых порах понукала меня дополнить этой книгой обширную литературу по данной теме. В ее лице я имел замечательный источник поддержки при работе как над этим проектом, так и над предыдущей книгой об авторитете в истории и в архивном деле, которой открывается оксфордская серия «История и архивы». Кроме того, большую помощь на всех этапах издания книги мне оказывал Брент Мэтени из Oxford University Press, за что я ему очень благодарен. Моя книга, несомненно, заметно выиграла от всех этих утомительных трудов и понуканий.

Как часто бывает с историками, изучающими далекие края, моей семье приходилось мириться с моей поглощенностью данным проектом, моими частыми отлучками с целью сбора материалов и тревогами, знакомыми большинству евреев, эмигрировавших из этой страны. (Моя теща всякий раз радовалась, что меня не «посадили».) Все мои уверения, что переход через улицу – дело куда более опасное, были тщетными. К моему счастью, моя чудесная жена Элинор на протяжении более шестидесяти лет упорно сопротивлялась моим попыткам вовлечь ее в русистику несмотря на ее пятерки по русскому языку. Ее здравомыслие в этом и во многих других отношениях позволило нам избрать для себя два совершенно разных, но в равной мере плодотворных дела, сильно обогативших нашу жизнь и снабдивших если не нас обоих, то хотя бы меня рядом важных тем и вопросов, заслуживающих внимательного рассмотрения. Я нахожусь перед ней в глубоком долгу.

Европейская часть Российской империи (по состоянию на октябрь 1917 года)

Введение

«За рамками Больших сюжетов» российских войн и революций

Столетие русской революции осталось в 2017 году практически никем не замеченным. Из печати вышло несколько новых удачных обобщающих работ, в ведущих институтах и университетах был проведен ряд научных конференций и лекций, а к нашим представлениям об этом событии, до сих пор имеющем репутацию ключевого узла в истории XX века, добавилось несколько новых и не очень новых подробностей. В отличие от семидесятилетия революции, отмечавшегося в 1987 году, на этот раз дело обошлось без оживленных дискуссий о его историческом значении. Также не прозвучало никаких новых аргументов о его последствиях в глобальных масштабах и отмечались в лучшем случае лишь случайные указания на его значение в плане понимания современного мира. Стоит ли удивляться, что в первую очередь это было характерно для Российской Федерации. Тело Владимира Ленина до сих пор лежит у кремлевской стены на Красной площади, сохраняемое и выставленное на обозрение в качестве исторической диковины, но более не связываемое каким-либо четко обозначенным образом с исторической памятью. Проходящие мимо него посетители слабо, а то и вовсе не осведомлены в отношении десяти дней, которые якобы потрясли мир. Внеисторический режим В. В. Путина насаждает церемониальные связи главным образом с воображаемым величием Российской империи, нежели с реальным миром потерпевших фиаско советских богов.

С другой стороны, юбилейные торжества 1987 года пришлись на ключевой момент советской истории. Затеянная Михаилом Горбачевым перестройка была отмечена доселе небывалым уровнем открытости (гласности), которая быстро начала подрывать формальную монополию партии на власть, прописанную в пресловутой 6-й статье Советской конституции. Сам по себе юбилей 1987 года в этом отношении был знаменательным не как чествование свершенного Коммунистической партией за семьдесят лет, а как ровно противоположное. Связь между политической монополией партии и ее легитимностью в принципе носила исторический характер, опираясь на официально бесспорные представления о предопределенности исторического прогресса. Советский социализм был спланирован и построен последователями Ленина, однако власть партии была предписана и узаконена историей в качестве необходимого и неизбежного этапа на пути к построению коммунизма во всем мире. Большой сюжет о триумфах большевизма в буквальном смысле представлял собой прескриптивные знания, самым очевидным образом переставшие действовать. Более того, не будет большой натяжкой сказать, что крах исторического эссенциализма в Большом советском сюжете был и причиной, и следствием крушения СССР как функционального государства. Причиной – потому что формальная законность права партии на власть опиралась на истины, вытекающие из конкретного понимания истории и ее предполагаемых законов, которые чем дальше, тем больше представлялись ложными. Следствием – потому что сам этот сюжет, утратив смысл в качестве орудия легитимизации, был сочтен лишенным какой-либо исторической ценности.

Истоки Большого советского сюжета предшествовали революции, увековечившей его: хорошо известные идеологические и политические корни этого сюжета восходят к радикальному российскому народничеству XIX века и нараставшей волне европейского марксизма. То же самое верно и для второго Большого сюжета, тоже оказавшегося под ударом в 1980-е годы, на этот раз в связи с отмечавшимся в 1989 году двухсотлетием Французской революции. В данном случае в нападках участвовали ведущие французские консерваторы, включая таких видных историков, как бывший коммунист Франсуа Фюре. Консерваторы усматривали в революционной Франции не фундамент демократического социализма, а источник кровавого авторитаризма, отразившегося во французском большом терроре[6]. Среди прочих к Фюре вскоре присоединился выдающийся принстонский историк Арно Майер. В книге «Фурии» он возводил французский и советский террор к их общим революционным истокам[7]. Немецкий исследователь фашизма Эрнст Нольте и Ричард Пайпс из Гарварда, только что закончивший свой собственный монументальный труд о русской революции, пошли еще дальше, обозначив большевизм в качестве важнейшего источника нацизма и Холокоста[8]. Когда на юбилейные торжества 1989 года в Париж в качестве представителя монархии прибыла английская королева Елизавета II, газета «Фигаро» призвала Францию расстаться с революционными иллюзиями. «Французская революция кончилась, – писал редактор издания, – левое дело мертво»[9].

Идея о том, что революция способна построить демократический социализм и выполнить несбывшиеся обещания 1789 года, служила Большим сюжетом и для многих ведущих фигур в революционной России. Ее решительно продвигали социал-демократ Н. С. Чхеидзе, возглавлявший умеренную меньшевистскую фракцию имперской Государственной думы, а с февраля по сентябрь 1917 года руководивший Петроградским советом; его коллега И. Г. Церетели, видный грузинский меньшевик и главный рупор партии в 1917 году, участник первого состава Временного правительства; и А. Ф. Керенский, в 1917 году ставший военным министром, а затем министром-председателем, самая известная фигура революции после В. И. Ленина. В глазах российских демократических социалистов гегельянские и марксистские концепции причинности, коренившиеся в социально-экономических классовых интересах и отношениях, в то же время структурировали оптимистическую логику исторического будущего Российской империи, хотя, вопреки представлениям большевиков, едва ли определяли его. Прогрессивное будущее демократических социалистов было предсказуемым в «нормальные» времена, но его без труда могли изменить такие чрезвычайные обстоятельства, как Первая мировая война. Таким образом, за Большим сюжетом демократических социалистов скрывался куда больший пессимизм в отношении того, каким путем на самом деле (а не согласно логике) может пойти история. Такая великая катастрофа, как война, могла спровоцировать революционный взрыв прежде достижения социальной и культурной зрелости, необходимой для построения социализма на демократической политической основе. С точки зрения многих российских демократических социалистов, именно в этом заключалась главная беда 1789 года, который в конечном счете принес политические свободы и возможность равенства после бурного и жестокого периода бедствий, с наследием которого так и не было вполне покончено.

После исчезновения Советского Союза в 1991 году уцелел только один Большой сюжет о русской революции – сюжет о возможности либерального общественного прогресса в России, связанной с ответственной представительной политикой и полноценными гражданскими свободами. Этот нарратив тоже глубоко коренился в российском прошлом. Хотя российский либерализм так и не получил массовой народной поддержки, его различные течения после Великих реформ Александра II 1861–1874 годов получили развитие в рамках представительных сельских институтов (земств) и городских дум, и в еще большей степени – в ходе становления юридической профессии и модернизации ведущих российских университетов. Когда в России во время революционных событий 1905 года возникли политические партии, центральное место ненадолго заняли либералы из числа кадетов – членов Конституционно-демократической партии. Их лидером был видный историк П. Н. Милюков, хорошо известный в мире благодаря своим трудам о реформах Петра Великого и сформулированной им «этатистской» позиции в русской историографии, согласно которой ключевую роль в процессах социально-экономической модернизации и политических реформ играло само государство.

П. Н. Милюкова окружали другие светила, отражавшие различные течения либерального движения: передовой врач, специалист по финансам и знаток сельского хозяйства А. И. Шингарев, в 1890-е годы потрясший Россию своей книгой «Вымирающая деревня»; консервативный юрист и блестящий оратор В. А. Маклаков, брат царского министра внутренних дел; провинциальный эксперт по железным дорогам Н. В. Некрасов; и А. А. Мануйлов, экономист и ректор Московского университета. Все они в 1917 году стали министрами. В число членов кадетского ЦК входил и В. Д. Набоков, отец знаменитого писателя, а также М. М. Винавер и С. В. Панина. Первый был ведущим защитником прав евреев, в 1906 году вместе с прочими изгнанный из новой Государственной думы после протеста против ее роспуска, оглашенного в финском Выборге. Вторая – прославленной общественной деятельницей и основательницей Народного дома в Петербурге. После прихода большевиков к власти С. В. Панина была обвинена в антисоветской подрывной деятельности, но оправдана в ходе захватывающего публичного процесса. Основу кадетской программы составляли требования всеобщих гражданских прав, более демократически избранных представительных собраний, полноценного решения злободневного вопроса о землепользовании и землевладении и устранения препятствий к промышленному развитию и экономической модернизации. Их разделяли либеральные промышленники и прочие члены так называемой Прогрессивной партии, во главе которой стоял московский текстильный фабрикант А. И. Коновалов, и более консервативной либеральной партии октябристов, основанной А. И. Гучковым, которые поддерживали царскую конституционную реформу 1905 года в качестве важного шага в верном направлении. В 1917 году Коновалов стал первым российским демократическим министром торговли и промышленности, а Гучков – первым военным министром.

Большой либеральный сюжет, снова набравший популярность в ходе крушения советского строя в 1980–1990-х годах, отражал этатизм П. Н. Милюкова и общую либеральную приверженность гражданским свободам. Имея прочную опору в виде прав частной собственности, социального значения экономического роста и неограниченного индивидуализма, Большой либеральный сюжет подчеркивал историческую необходимость насаждения равных прав и социально-экономических возможностей сильным государством, выступающим против прочно окопавшегося земельного дворянства, отстаивающего свои привилегии. В более сконцентрированной «неолиберальной» форме этого сюжета, укоренившегося в России в 1990-х годах, даже умеренный демократическо-социалистический нарратив не был лишен изъянов вследствие его идеи о возможности справедливого распределения экономических благ и социальных услуг путем регулирования рыночного обмена и установления пределов к накоплению личного богатства.

Русская революция и в этом отношении не только посеяла семена советского авторитаризма, но и определила судьбу политических свобод и демократических прав в условиях социального взрыва при отсутствии сильного государства, которое могло бы их защитить. Как внутри России, так и за ее пределами эти неолиберальные посягательства после 1991 года оформились как Большой сюжет о политическом заговоре, безжалостных политических амбициях и личных трагедиях, не дававший ни малейшего повода для восторгов. В работах, написанных и внутри, и вне России, тропы власти, заговора, насилия и жестокости, долгое время имевшие антисоциалистическую направленность, были вскоре переработаны в элементы старого консервативного нарратива о самой революции. В рамках этого старого/нового подхода все социально-политические революции снова превратились в сомнительные по самой своей природе. Великие революции стали скорее ужасными, чем великими. При этом утверждается, что определяющий эффект материальных условий или социально-культурного менталитета и эмоционального состояния неспособен сопротивляться воздействию со стороны человека, то есть идеологически обусловленной политике. Всюду, где бы ни происходили революции, их творцами были эгоистичные, властолюбивые, движимые идеологией революционеры, чьи поступки подтверждают знаменитые слова Ханны Арендт о том, что «свобода лучше сохранилась в странах, где никогда не было революций, какими бы возмутительными ни были обстоятельства, связанные с властью»[10].

В своих более свежих формах разновидности трех Больших сюжетов о 1917 годе в то же время являются упражнениями в исторической апроприации, представляющей собой изучение прошлого сквозь объектив презентизма и наделение его смыслом в презентистских целях. Большинство подобных «переоценок», за исключением тех, что тщательно подкреплены новыми фактами, ошибочно предполагают, что такие текущие события, как крах Советского Союза, каким-то образом изменяют контекстуализованный смысл прежних событий – в данном случае обширные и болезненные неурядицы 1914–1922 годов, когда ленинский режим временно отложил цель построения коммунизма на пепелище мировой и гражданской войн. Сознательно или нет, но большинство больших нарративов вплетают такой контекстуализованный смысл в предзаданные телеологии. Они создают и воссоздают социальную память о прошлом, которая нередко более важна как порождение современной политической культуры, нежели как точка доступа к реальному живому опыту. Иными словами, на первый план выходит нарратив, излагающий сам себя, а не его эмпирические основы. Переоценки исходят из того, что историки прежних дней ошибались. Согласно большим нарративам, общую картину можно понять лишь путем указания ее (больших) политических причин и (как правило, еще более больших) политических последствий, то есть путем ее помещения в телеологические рамки.

Беда этих переоценок и апроприаций – не их презентизм per se и не их зачастую неприкрытое морализаторство. Любой хороший историк старается не допустить ошибок в своем сюжете отчасти для того, чтобы верно оценить его значение для настоящего. На самом деле беда в том, как именно презентистские подходы ставят сложную реальность живого опыта в зависимость от нарратива преднамеренных политических либо идеологических задач. Хорошо известные исследователям российской истории различия между интерпретациями Ричарда Пайпса (выстраивающего свои представления об этом периоде вокруг темы политического заговора) и Мартина Малиа (ставящего во главу угла марксистско-ленинскую идеологию), собственно говоря, являются неотъемлемой частью того же самого (или очень похожего) подхода. Хотя лишь немногие станут отрицать, что русская революция 1917 года занимает серьезное место в истории XX века, само признание того, что наши французские коллеги назвали бы ее événementiel значением, ставит сложные процессы его выстраивания на одну доску с упрощающими обобщениями. Великие события потворствуют Большим нарративам. Те же обычно делают упор на политике и идеологии отчасти потому, что их легче всего вычленить из хитросплетений момента, легче всего описать и задокументировать и проще всего связать с последствиями. При этом личный и коллективный социальный, культурный и эмоциональный опыт объявляется несущественным или, по крайней мере, относительно несущественным с точки зрения исторических последствий[11].

Самим по себе интересным историческим обстоятельством в этой связи выглядит то, что крушение Большого советского сюжета совпало с моментом невероятного взлета постмодернистской критической теории. Особо тщательному рассмотрению подверглась сноска как исследовательский инструмент, так же как и процессы структурирования самими историческими архивами сюжетов, запечатленных в архивных документах, посредством их сбора, каталогизации и изучения. Наряду с прочими сложностями, при этом под сомнение ставится сама ценность нарративной истории как объективного рассказа о прошлом, «каким оно было на самом деле». По мнению таких видных американских историков, как Гертруда Химмельфарб и Лоуренс Стоун, критическая историческая теория способна убить саму профессию историка[12].

Важный, хотя и не столь заметный вклад в эту дискуссию в 1990-х годах внесла работа Роберта Беркхофера «За рамками Большого сюжета», аллюзией на которую служит подзаголовок данного введения. Откликаясь на вызов, брошенный постмодернизмом устоявшемуся пониманию «исторической репрезентации и правдивости», Беркхофер развивает идеи Хайдена Уайта и других авторов о роли нарратива, риторики и контекстуализации как неявных исторических методологий. Особое внимание он уделяет переходу «от риторики к политике посредством роли голоса и точки зрения в истории»[13].

Хотя Беркхофер никак этого не подчеркивает, иллюстрацией к этому моменту служит сама по себе конфигурация исторических архивов. Центральный государственный архив Октябрьской революции в Москве стал новым национальным архивом Советского Союза, диктуя своим клиентам представления о том, каким образом из самой революции проистекало все дальнейшее, обладающее историческим значением. Любой документ с упоминанием В. И. Ленина или И. В. Сталина был помечен как «исключительно важный». Когда в США в 1930-х годах состоялось формальное основание Национального архива, Герберт Гувер посвятил его новое здание «романтике истории, [которая] будет жить здесь в написанном государственными деятелями, солдатами и всеми прочими, и мужчинами и женщинами, выстроившими великое здание нашей национальной жизни». Таким образом, и там и там Большие национальные сюжеты выстраивались вокруг ключевых фигур, политических партий и их документов, а также институтов, на которые они опирались[14].

Какое отношение эти вопросы имеют к нашему пониманию революционной России? После того как в России в целом исчезли преграды на пути к архивным документам и стали доступны всевозможные новые факты по данному периоду, связанные с событиями в провинции, распадом империи, гендерными проблемами, мобилизацией национальностей и прочим, это привело к заметному уплотнению историографии при видимом всеобщем снижении интереса со стороны публики. Ответ, предлагаемый в данной работе, дополняющей и без того обширную литературу, носит двоякий характер. Во-первых, существует вопрос о природе и последствиях возраставших материальных лишений и физических потерь 1914–1922 годов, а также о сложном эмоциональном поле беззащитности и тревоги, сопровождавшем их тем или иным образом. При этом актуальная ситуация с трудом поддается оценке. Материальные условия серьезно варьировались в зависимости от времени и места и даже в пределах различных общин. За мнимой объективностью статистики нередко скрываются несовершенство методов ее сбора и радикальные различия между конкретными местностями, искажающие выводы современных исследователей. Настроения, эмоции, эмоциональные поля – ситуации, когда чувства человека определяются в том числе и атмосферой, в которой он находится, подобно патриотизму, охватывающему солдат на параде, или заразному гневу бастующих рабочих, – все это по своей природе с трудом поддается оценке даже в реальном времени и тем более в исторической перспективе. Более того, ключевыми вопросами в данном случае служат не просто, а в некоторых отношениях даже и не преимущественно социальные и эмоциональные обстоятельства, окружавшие российские войны и революции в эту ужасную пору социопсихологических неурядиц и политических переворотов, а то, каким образом эти обстоятельства, при всей создаваемой ими неопределенности, отражали очень реальные и очень сложные проблемы, которыми был вынужден заниматься каждый из привычных претендентов на власть. Ключевой частью самих этих проблем стали формы и местоположение самой власти. В революционной России источником власти служило «дуло ружья», но она коренилась и в способности остановить жизненно важные промышленные предприятия, контролировать средства транспорта, необходимые для распределения дефицитных товаров, и перестраивать социальные отношения в деревне посредством достижения консенсуса, а не законов или указов: например, о том, что плодородные и незасеянные земли не могут быть частной собственностью, или о том, что крестьяне, чьи наделы были выделены из общинных земель, должны вернуться в общину.

Во-вторых, с этими проблемами тесно связан вопрос языков, служивших для их выражения и рассмотрения: значение понимания роли «голоса и перспективы», как выразился Беркхофер, заключается в том, каким образом ведущие индивидуальные и коллективные игроки выражали или отражали их, каким образом они могли быть услышаны или найти воплощение в конкретных шагах и политических мерах, и в их взаимоотношениях с представляющимися в исторической перспективе возможностями в плане рационального и логичного движения России в сторону полноценной модернизации и благосостояния. Как будет показано в первых главах настоящей работы, сам масштаб военного насилия и его последствий вызвал дестабилизацию исторических умонастроений начиная с того момента, когда Российская империя вступила в войну в июле 1914 года. Кроме того, он породил свои собственные новые и мощные голоса. Лишения, ужасающие потери и тревоги, связанные с нуждой и беззащитностью, сами по себе создавали все более насущную необходимость объяснить и описать то, что для многих становилось все более необъяснимым и неописуемым, иными словами, придать сюжетную связность индивидуальным и коллективным конвульсиям на землях распадающейся Российской империи.

Хотя по некоторым из этих вопросов был написан ряд важных работ, особенно молодыми британскими, немецкими и американскими исследователями, а также небольшой группой российских ученых, сейчас, в постсоветский период, освободившихся от прежних профессиональных ограничений, ни один из Больших сюжетов о войне и революции в России не делает принципиального упора на этих конвульсиях в плане спектра решений, доступных политическим игрокам всех убеждений, или разновидностей власти и языков, служивших для их рассмотрения. И либеральные, и демократическо-социалистические, и Большие советские сюжеты во всех своих изводах прямо или косвенно проводят мысль о том, что соучастие, разум и долгосрочные процессы модернизации представляли собой элементы прогрессивных исторических изменений, дававшие возможность исправить то, что в России после 1914 года как будто бы испортилось самым вопиющим образом. Собственно говоря, «модерная» война принесла с собой рост инакомыслия, мятежи, радикальные политические изменения и неудержимое насилие гражданской войны. Лишения, потери и сопутствующие им тревоги постепенно переросли в «жизнь в катастрофе», согласно эмоциональному выражению российского историка И. В. Нарского, поставив как современников, так и историков перед сложной задачей – понять и объяснить, как это могло случиться[15].

«Голос и перспектива»

На протяжении всего революционного периода в России одним из поразительных аспектов того, что Беркхофер называет «голосом и перспективой», являлась общность исторического мышления среди ведущих политических деятелей. В противоположность тому, как 1917 год оценивается в 2017 году, это выглядит причудливым анахронизмом. Как в России времен правления В. В. Путина, так и в Америке времен президентства Дональда Трампа нет ни исторической перспективы, ни понимания истории. Ни та ни другая не имеет сколько-нибудь отчетливого видения ни прошлого, ни будущего. После 1991 года в течение недолгого времени все задавались вопросом «Куда идет Россия?», представлявшим собой наследие институционализированной советской телеологии и название ежегодника. К 2017 году различные версии идеи Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» как будто бы пустили столь крепкие корни, что этому вопросу уже не уделялось серьезного внимания[16]. И США, и Россия опирались на презентистскую идеологию социальной стабильности и личного богатства, не стреноженную какими-либо идеологизированными представлениями о прогрессивных исторических изменениях. Для Путина и его сторонников необоснованная ностальгия по воображаемому былому «величию» подменяла просвещенное понимание исторических корней или хотя бы рудиментарные представления о них. Телеология была греческой философией. Как это непохоже на ситуацию в революционной России, когда буквально все основные политические фигуры отличались историческим подходом к условиям, в которых они находились, и своему положению. Их взгляды телеологически выстраивались на четких представлениях о том, куда может и должна идти история, причем это относится и к царю с его прискорбной беспомощностью, считавшему себя носителем Богом данных ценностей и трехвековых традиций Романовых, полученных от своего «незабвенного» отца, печально известного своими репрессиями Александра III, о чем Николай II и заявил на своей коронации в мае 1896 года.

Полезный способ понять эти исторические умонастроения состоит в том, чтобы не допустить их представления в виде конкретных политических идеологий, хотя они, несомненно, уязвимы для такого упрощения, и вместо этого относиться к ним как к разновидностям того, что историк и теоретик Уайт изящно назвал «глубинными структурами исторического воображения»: как к образам мысли, которые, сознательно или нет, предопределяют способ изложения исторических сюжетов[17]. Он внимательно рассматривает в этом свете европейские исторические работы XIX века, делая упор на Г. В. Ф. Гегеле, Ж. Мишле, Л. фон Ранке, А. де Токвиле и Я. Буркхардте: ни один из них не проявлял политической ангажированности при выстраивании разбираемых ими сюжетов. Напротив, русская революция отличалась тем, что историческое воображение ведущих игроков формировало конкурирующие варианты понимания революционного сюжета в ходе его развития, так же как и варианты его изначального изложения в документах, мемуарах и рассказах его участников. Имея за плечами видимость авторитета, проистекающего из личного опыта, историк и публицист П. Н. Милюков, в 1917 году недолгое время занимавший должность министра иностранных дел, сочинил одну из первых личных версий Больших сюжетов наряду с ленинским наркомом иностранных дел и руководителем Красной армии Л. Д. Троцким и прочими. И Милюков, и Троцкий написали многотомные работы, объективно названные «История русской революции»[18]. В. М. Чернов, эсер и министр земледелия в 1917 году, сделал следующий шаг и дал своей книге название «Великая русская революция»[19]. В случае А. Ф. Керенского, стремившегося к оправданию и самовозвышению, речь шла уже о «Гибели свободы» и «России на историческом повороте»: и то и другое заглавие подразумевало, что гонимый Керенский лично стоял на гребне всемирно-исторических изменений[20].

Эти и прочие исторически мыслящие деятели вплетали документы, в создании которых они участвовали, в мощные и по-разному убедительные нарративы, фильтруя как источники, так и события сквозь представления и языки их собственного исторического воображения и опыта. Более того, между ними наблюдалось интересное сходство, невзирая на разделявшие их острые политические разногласия, что являлось следствием воспитания, полученного ими всеми в эпоху модернизации – век научного мышления и открытий. В глазах историков на семинаре, проводившемся Леопольдом фон Ранке в XIX веке, с его приверженностью архивам и фактам, извлекаемым из текстов, рождалась историческая наука, на страницах сочинений Г. В. Ф. Гегеля – законы самой истории. Огюст Конт и новая дисциплина социологии разбирали сообщества и социальные взаимоотношения исходя из диалектической логики изменений, особенно (но не только) в ее марксистских версиях. В дополнение к ядовитым газам, аэропланам и дальнобойной артиллерии наука создавала и карты разума. Был популярен Зигмунд Фрейд. В ходе лечения беспрецедентных травм современной войны врачи из России и других стран, опираясь на новые идеи психологии, вскоре изобрели понятие «снарядный шок»[21]. В глазах буквально всех крупных политических фигур в революционной России исторический прогресс был не просто мирской метафорой общественной и политической жизни. За этим понятием скрывалось общее убеждение в опирающейся на науку возможности социального совершенствования, гражданских свобод и разумного управления.

Согласно либеральному историческому воображению в широком смысле слова, движителем прогресса служила рациональная власть компетентных и осведомленных чиновников, способных к эффективному управлению государством. Надлежащее обращение к разуму и целесообразности обеспечивало движение истории в прогрессивном направлении – в сторону личной и коллективной свободы и социально-экономических достижений. Кроме того, разум и целесообразность давали возможность для реализации заложенной в истории логики и процессов социально-экономических улучшений и расширения личной свободы. Наряду с прочими элементами сюда входили институциональное посредничество между конкурирующими социальными интересами, рационализация экономического производства и распределения, а также структурирование государственных институтов, обеспечивавшее поддержку личных прав и юридических структур, отвечающих требованиям целесообразности: хорошо известные пункты либеральных политических программ. Либеральный Большой сюжет в его русском революционном контексте избегал каких-либо ссылок на божественное вмешательство или фатализм. Имея перед собой «окно в Европу», прорубленное Петром Великим, он также отвергал какие-либо идеи об исторической неизбежности и небесном предопределении, даже если заложенная в нем логика предсказывала не просто желательность, но и высокую вероятность социальных и политических изменений определенного типа.

В политическом плане русских либералов революционного периода можно разделить на консервативные, центристские и левые группы, однако ключевое место в их общем историческом воображении занимала мощная идея об исторических силах, возвеличивавшая исторические роли Наполеонов и Распутиных, так же как «ответственных» монархов и премьер-министров. В этом отношении авторитетный просвещенный самодержец мог прибегнуть к государственной власти с целью преодолеть сопротивление со стороны замшелого чиновничества, устаревших социальных формаций, неэффективных экономических практик, древних традиций и недоразвитых культурных и социально-экономических условий. Серьезный шаг в этом прогрессивном направлении был сделан во время бурных событий 1905 года, когда Николай II был вынужден учредить представительную Государственную думу, наделенную значительными полномочиями, особенно в том, что касалось гражданской части государственного бюджета, хотя и избиравшуюся отнюдь не всеобщим голосованием. В принципе, конституционная Россия была вполне возможна, и так считали многие, особенно после начала войны в 1914 году.

В число кадетов как главной российской либеральной партии входили фигуры различных убеждений, по большей части сохранявшие единство благодаря авторитету П. Н. Милюкова. Совместно они выставляли себя сторонниками принципа надпартийности, а также прогрессивной и просвещенной государственности. Наряду с более консервативными либералами из партии октябристов они видели в сильном государстве необходимую защиту от деструктивного потенциала массовых политических движений, а также гаранта права и формальной власти. Центристы и более консервативные либералы считали себя борцами за права ущемленных и менее культурных социальных слоев, которых П. Н. Милюков в 1905 году по этой причине призывал «сохранять мир и спокойствие»[22]. Что касается либералов более левого толка, как входивших в кадетскую партию, так и не состоявших в ней, они стремились донести свой голос разума до всех живых социальных сил России, вместе со своими коллегами из рядов демократических социалистов поддерживая рабочие и крестьянские профсоюзы и прочие объединения, способные добиться того, чтобы народные нужды были разумно сформулированы и удовлетворены.

В том, что касается социальной позиции, историческое воображение демократических социалистов отличалось большим разнообразием. Причиной этому было не только то, что оно проводило связь между государственными институтами и конкретными социальными (классовыми) интересами, но и то, что различные демократическо-социалистические партии и течения делали упор на возможности низов добиться социального обеспечения, гражданских свобод и либеральных политических реформ посредством рациональной организации и социальной мобилизации при наличии руководства, способного в коалиции с другими силами использовать инструменты государственной власти с целью установления стабильного демократическо-социалистического строя.

Здесь мы тоже сталкиваемся с различными направлениями мышления и политическими уклонами – от социал-демократов меньшевиков, связанных с быстрорастущим российским пролетариатом и сближавшихся с либералами в таких вопросах, как гражданские свободы, до таких людей, как Ю. О. Мартов (наставник Троцкого) и прочих меньшевиков-интернационалистов, близких к Ленину с его радикальными интернационалистами. В число демократических социалистов также входили центристская и правая фракции эсеровской партии В. М. Чернова, опиравшейся на крестьянство, корни которой восходили к русским народникам. Совместно, как и все социалисты, они признавали существование дополнительного источника власти, не подчинявшегося государству, а именно – способности рабочих и крестьян воздерживаться от работы ради достижения политических целей посредством забастовок и демонстраций протеста, либо иными способами осуществлять нажим снизу, добиваясь проведения верхами жизненно необходимых реформ. В этом отношении более радикальные левые эсеры видели себя наследниками террористов-народников 1880-х годов, сумевших убить царя-освободителя Александра II в попытке спровоцировать крестьянское восстание. Иными словами, исторически предопределенные процессы модернизации превратили социально обусловленные силы в мощного конкурента монополии на власть, принадлежащей государству и узаконенной им.

Кроме того, демократическо-социалистическое воображение опиралось на объяснение событий при помощи их взаимосвязи и ссылок на более формальные «законы» исторического развития: гегельянские и марксистские законы диалектической причинности коренились в классовых интересах и взаимоотношениях. Таким образом, предметом разногласий между большинством демократических социалистов и либералов служил и вопрос о движущих силах. Многие умеренные социалисты полагали, что русским рабочим и крестьянам следует «дорасти» до полного осознания условий их существования, чтобы демократический социализм мог пустить корни, и в глазах некоторых эта точка зрения сужала диапазон видов деятельности, которыми следовало заниматься им и их партиям. Социальные силы нужно было не просто мобилизовать и бросить в бой, а эффективно применять с целью насаждения гражданских прав и политических свобод.

В этом плане события 1905 года имели последствия, связанные не только с возможностью построения конституционной демократии. Октябрьский манифест царя об учреждении Думы и даровании других ограниченных прав являлся следствием массовых забастовок в сентябре и октябре 1905 года, отчасти координировавшихся советом депутатов от многих ведущих петербургских заводов. Массовые общественные движения служили проявлением несомненной и бесспорной силы. Но столь же бесспорной была и сила государства, способного подавить их при помощи репрессивных военных и полицейских мер, находившихся исключительно в его распоряжении. После того как забастовки и демонстрации охватили и Москву, невзирая на издание Октябрьского манифеста, царские власти бросили на рабочие районы города войска с артиллерией. Жертвы были огромными. На выступления крестьян, все более активно требовавших земли и отмены повинностей, учрежденных в рамках реформ 1861 года, председатель Совета министров П. А. Столыпин ответил объявлением военного положения. Сельские военно-полевые суды повесили не менее 5 тыс. человек, хотя, скорее всего, эта цифра занижена. В этом отношении за Большим демократическо-социалистическим сюжетом стояло однозначное признание (диалектической) силы реакции. Идеологический оптимизм в отношении исторической неизбежности социализма умерялся пониманием тех ролей, которые могли сыграть зловредные игроки и заговоры, причем речь шла не о мелочах, а о немалой силе и стойкости тех, кто многое терял в случае гибели самодержавного строя. На протяжении всего революционного периода память как социалистов, так и либералов о 1905 годе укрепляла хватку, с которой сама история держала точки зрения и голоса.

Впрочем, в том, что касается «глубинных структур исторического воображения» Уайта, многие демократические социалисты во время войн и революций, в которых погрязла Россия после 1914 года, имели много общего со своими партнерами из числа либеральных демократов. В глазах и тех и других телеология исторического прогресса коренилась в процессах модернизации: институциональной рационализации соперничающих социальных интересов, экономических процессах производства и распределения и технической компетентности присматривавших за ними государственных институтов. Таким образом, как Большой сюжет демократических социалистов, так и Большой сюжет либеральных демократов исходил из ключевой роли разума и целесообразности в историческом прогрессе, причем это относилось даже (а может быть, и особенно) к пониманию мыслей и дел, расценивавшихся как «иррациональные», и борьбе с ними. Также неуместными были фатализм и что-либо, хотя бы отдаленно напоминающее божественное вмешательство. Более пассивную, чем в либеральном воображении, но также ключевую роль играли партии, объединяющие политически сознательных и активистов, обладающих четким мышлением, – скорее повивальные бабки, нежели родители прогрессивных исторических изменений.

Соответственно, в этом плане подавляющее большинство исторических документов, изготовленных и созданных демократическими социалистами, имеет сильное сходство с аналогичными документами либералов. Дело тут не только в сложности сбора данных о настроениях и поведении рабочих и крестьян, но и в том, что Большой демократическо-социалистический сюжет тоже выстраивался вокруг политики, программ и действий партий и точек зрения их членов. Обширные пласты меньшевистских материалов, до 1990-х годов лежавшие непрочитанными в московском Центральном партийном архиве, содержат точно те же документы, из которых состоят архивы русских либералов: официальные протоколы партийных собраний, многочисленные варианты резолюций и прочее[23]. В Стэнфорде, Амстердаме и других местах эти материалы дополняются частной перепиской, мемуарами, различными брошюрами и прочими реликвиями из частных собраний, имеющими огромную ценность, но почти ничего не способными сказать историкам по поводу социальных вопросов, волновавших демократических социалистов.

Материалы такого рода, очень ценные для специалистов по социальной истории, вышли на передний план только в ходе выстраивания Большого советского сюжета благодаря их систематическому сбору и передаче в архивы большевиками после национализации всех российских архивов и частных собраний документов указом В. И. Ленина в июне 1918 года. Само собой, в глазах Ленина и его сторонников Большой сюжет был исторически обусловлен социальной позицией и силой рабочих и бедных крестьян несмотря на относительную недоразвитость капиталистического строя в России. Этот сюжет, радикально конкурировавший со всеми другими сюжетами, тем не менее тоже занимал ключевое место в мировоззрении, согласно которому в результате действия законов истории (спонтанного либо вынужденного) социалистической/коммунистической утопией будут управлять разум и целесообразность. Как считали Ленин и его сторонники, согласно Гегелю и Марксу разум не просто служит орудием историческим деятелям, а заложен в историю, опираясь на исторические законы причинности. Движущие силы при этом имели значение не с точки зрения неизбежной долгосрочной траектории, а в плане момента воздействия. Историю можно было подталкивать – и даже самым решительным образом – в направлении, в котором она не могла не пойти в том случае, если бы толкающим ее хватило сил для осуществления предопределенных ею радикальных изменений. Короче говоря, построение на пустом месте социализма в советском стиле, это крайнее проявление историцизма, в ходе своего революционного воплощения оправдывало и формально рациональные теории марксистов XIX века, и самые иррациональные элементы их жестокого осуществления под эгидой Ленина.

В силу того что ленинский, а затем и советский Большие сюжеты идеологизировали марксистскую целесообразность, объявляя ее историческим законом, научные документы стали необходимы уже не только для подтверждения исторических трактовок. Помимо этого, они содержали научные основы большевистской политической легитимности, исторически предопределенного права партии на власть. Свидетельства, опровергающие это, сделались опасными по самой своей природе. Национализация архивов в 1918 году являлась национализацией исторических описаний, объяснений и истины наряду с советской исторической памятью. Крупнейший в мире отряд государственных архивных работников рассортировывал многие сотни тысяч документов по заранее предписанным категориям, тем самым превращая радикальное большевистское историческое воображение в советскую историческую реальность, хотя законы, согласно которым самовольное уничтожение документов считалось преступным посягательством на государственную собственность, в дальнейшем, после краха советского режима и его Большого сюжета, обернулись пусть непреднамеренным, но щедрым подарком для историков[24].

Главное в данной работе

Настоящая работа выходит за рамки Больших сюжетов о русской революции, рассматривая весь период 1914–1922 годов как эпоху все более усложняющихся проблем, которыми в силу обстоятельств были вынуждены заниматься сменявшие друг друга правительства и силы, ведущие борьбу за власть. Самые насущные из этих проблем были связаны с реальным или мнимым увеличением нехватки самых разных жизненно необходимых благ – в первую очередь продовольствия и прочих предметов «первой необходимости» (как они именуются в русском языке); топлива для печей и промышленных предприятий; оружия и припасов для армий и военизированных сил; средств на зарплату трудящимся и обеспечение промышленного производства; работоспособных паровозов и товарных вагонов для распределения товаров. Как мы увидим далее, со всем этим был тесно связан вопрос о роли и эффективности рынков и рыночного обмена, так же как и сложная проблема эффективного контроля над ценами.

Вторая группа проблем была связана с колоссальными масштабами потерь на протяжении революционного периода во всех их многочисленных проявлениях: потерь жизней военнослужащих в невообразимых и беспрецедентных масштабах; соответствующих потерь среди гражданских лиц и предполагаемых врагов, убитых либо изгнанных из их жилищ и общин; потери многими людьми своего места и положения в обществе; а также утраты общего чувства безопасности в революционном мире, в то время и позже называвшемся миром горя, тревог, страха, огорчений и смуты. Все это было сопряжено с травмами разного вида и находило выражение в скорби и ностальгии, унынии и отчаянии, а порой и в яростном гневе[25]. Для многих, кто уцелел, потери такого масштаба меняли само понятие добра и зла, порождая различные виды агрессивного поведения. По мнению других, например великого писателя В. В. Набокова, большевики отняли у них детство[26].

Разумеется, в эти бурные годы существовали и другие проблемы, с которыми приходилось сталкиваться политическим игрокам всех мастей, включая хорошо освещенные в литературе: например, сам масштаб Первой мировой войны, как и последовавших за ней кровавых гражданских войн; этническое и национальное разнообразие империи, все политические институты которой были уязвимы перед непрерывными требованиями автономии и независимости, особенно институты политической демократии; положение революционной России в мире, охваченном ожесточением, а также угроза и последствия иностранной интервенции; резкое расхождение между формальной и массовой культурами, усугублявшее социальные различия и подрывавшее чувство национального единства и общей цели, в те трудные годы занимавшее такое важное место в Германии, Франции и Англии. Однако проблемы, связанные с лишениями и потерями, имели иную природу и иной масштаб. Они осуществляли сцепление окружающей реальности с личными чувствами и общей эмоциональной атмосферой. Они находили выражение в громких словах и жестоких случаях проявления насилия. Они требовали учитывать не только реалии, но и представления. И что самое важное, своими масштабами и запутанностью они лишали действенности любые решения, связанные с умонастроениями и историческим воображением главных политических фигур эпохи, включая даже самые идеологизированные.

Согласно этой трактовке, политические революции 1917 года представляли собой последствие народного восстания и неожиданного, но успешного военного мятежа. Их непосредственные истоки восходят к июлю 1914 года, когда началась и мировая война, хотя, как справедливо указывается во многих работах и как будет показано в соответствующих местах настоящей книги, их социально-экономические и культурные аспекты имели более глубокие структурные корни, скрывавшиеся в попытках России осуществить политическую, социокультурную и экономическую модернизацию, предпринимавшихся после освобождения крестьян и других важных реформ 1860-х годов. Кроме того, первый революционный опыт, полученный Россией в 1905 году, очень сильно повлиял на политические и исторические умонастроения после 1914 года, как и на такие политические события, как организация Петроградского совета в феврале 1917 года и последующее возникновение сети местных комитетов и советов. Но как будет показано в первой части настоящей книги, мировая война радикально изменила контекст и условия не только будущего развития России, но и краткого исторического момента установления политической демократии в феврале – октябре 1917 года, а также жестоких столкновений и опустошения в ходе тотальной Гражданской войны.

Каким образом ранние военные катастрофы осмысливались и истолковывались на фронте, а также на вершинах государственной власти, после того как российская императорская армия, крупнейшая в Европе, была послана воевать «за царя и отечество»? С июля по декабрь 1914 года в России было призвано 5,1 млн человек в регулярную армию, насчитывавшую 1,4 млн человек. К лету 1915 года было мобилизовано еще 2,3 млн человек, благодаря чему общая численность армии за первый год войны достигла гигантской цифры в 8,8 млн человек. К 1917 году это число почти удвоилось[27]. Кроме того, в 1914–1916 годах в солдатах побывало небольшое, но заметное число женщин – некоторые из них после Февральской революции были призваны в знаменитый Батальон смерти, в том числе и с целью пристыдить их товарищей-мужчин, склонных к бегству с поля боя[28]. Согласно наиболее надежным источникам, в период между началом войны и 1 января 1917 года военные потери России составили почти 3 млн человек. Многие из тех, кто был «тяжело ранен» на фронте, включая многих из 32 тыс. человек, серьезно пострадавших в ходе газовых атак, вскоре умерли. Еще более 2,7 млн человек попали в плен или числились пропавшими. Таким образом, за тридцать месяцев военных действий потери составили 40% русской армии – почти 200 тыс. человек в месяц. Около 1,5 млн пропало без вести. Более 3 млн гражданских лиц стали беженцами – как уместно выразился Питер Гатрелл, «вся империя пришла в движение». К январю 1917 года совокупное число военных беженцев достигло 6 млн человек, к июлю – 7,4 млн. Сами по себе общие военные потери к моменту, когда мировая война завершилась для России, тоже превышали 7 млн человек[29]. Как и в чем эти «военные потрясения» находили выражение? Как они распознавались, оценивались и просачивались в государственную политику и массовые представления? Было ли российское общество и его политическая экономия подготовлены к конфликту такого масштаба? Имелась ли связь между такими огромными потерями и нехваткой товаров, снижением боевого духа и громкими словами о «крайней нужде», которые расходились по стране быстрее, чем сами лишения, заслоняя реальность и превращаясь в отдельную проблему?

Каким образом по мере приближения России к февралю 1917 года углублялось понимание сопутствующих проблем и аргументов, относящихся к производству, распределению, инфляции и сложным вопросам рынка и политики цен? Как и почему эти проблемы были связаны с управлением государственными финансами, с одной стороны, и системами ценностей, с другой, которые реагировали на то, как с этими проблемами в условиях реквизиций и конфискаций пытались справиться сами рынки, сталкиваясь одновременно с ростом лишений и сопутствовавших им тревог? С 1914 по 1917 год цены на товары первой необходимости выросли по всей России, как и в прочих воюющих странах. Это все чаще выливалось в голодные бунты и другие формы протеста: например, отмечались случаи, когда толпа, состоящая «в основном из женщин», кричавших, что они голодают, бросала камни в витрины магазинов, не желавших отоваривать их продовольственные карточки[30]. Колоссальными оказались и финансовые военные потери, намного превышавшие то, что предсказывалось даже самыми проницательными людьми в России (и в других странах), и резко усиливавшие инфляцию. В начале 1916 года министр финансов П. Л. Барк и убедительно критиковавший его либерал А. И. Шингарев вступили в яростный диспут по поводу вероятных издержек и последствий еще двух лет военных действий, что никто не мог предусмотреть в момент начала войны. В ноябре П. Л. Барк докладывал, что расходы на войну, покрываемые за счет займов и выпуска необеспеченных денег, превысили 15 млрд рублей, возможно, достигнув 25 млрд[31]. Каким образом государство могло выполнить эти обязательства (и могло ли оно их выполнить), было неясно. Между тем печатные станки не сбавляли оборотов. К осени 1917 года, после того как уже А. И. Шингарев в качестве министра финансов в составе Временного правительства попытался сделать все возможное, чтобы остановить катастрофу, государственные расходы достигли ошеломляющей цифры в 1,5 млрд рублей в месяц, покрывавшейся почти полностью за счет эмиссии[32].

Как новые общественные организации, такие как военно-промышленные комитеты и городские и сельские земства, о которых пойдет речь в главах 4 и 5, связывали эти проблемы с ошибками в руководстве страной и с централизацией власти – до того как либералам и демократическим социалистам пришлось самим вплотную заняться ими в 1917 году? В самом ли деле в сфере царских финансов творилась «вакханалия коррупции», как утверждала в январе 1916 года газета «Биржевые ведомости»?[33] Являлись ли правильным решением усилия государства по «милитаризации» рабочей силы? Действительно ли фронтовые невзгоды и обманчивая объективность статистики заслоняли реальный уровень личных и коллективных лишений и тем более сопутствующих им тревог – особенно (но не только) в случаях, касающихся женщин, обремененных как утратой мужей, сыновей и отцов, так и прочими страданиями? И в верхах, и в мелких городах и селах серьезную озабоченность вызывали спекуляции и рыночные манипуляции. Такие консервативные либералы, принадлежавшие к правительственным кругам или близкие к ним, как П. Б. Струве и А. В. Кривошеин, хотели установить твердые цены на все продукты питания. Председатель Думы М. В. Родзянко и вождь лояльной царю либерально-консервативной партии октябристов А. И. Гучков выступали за национализацию крупных военных производств, остававшихся в частных руках, – в первую очередь гигантского Путиловского завода в Петрограде, чьи бастующие рабочие вскоре поспособствовали резкому росту масштабов народного восстания, покончившего с властью Романовых. Как именно А. И. Шингарев, выступавший в Думе от лица совести ее либеральной части, отзывался о возрастании разрыва между богатыми российскими социальными элитами, имевшими доступ к дефицитным товарам, и «низами», многие представители которых в городах лишились работы или были каким-либо иным образом наказаны за то, что в поисках еды оставляли рабочие места? И наконец, как могли выглядеть возможные связи между практиками и культурой «военного капитализма», массовым сопротивлением и противостоящими друг другу представлениями о справедливости?

К зиме 1916 года практически все ведущие политические фигуры полагали, что Россия приближается «к настоящей катастрофе», как предупреждал царский министр внутренних дел[34]. Важным событием как в практическом, так и в символическом плане была неудачная попытка генерала А. А. Брусилова пробиться сквозь позиции немцев и австрийцев в конце весны 1916 года с целью вывести их из войны. Прославленный Брусиловский прорыв тоже был катастрофой с точки зрения сопутствовавших ему потерь. Вопреки едва ли не всем наставлениям, озвученным представителями противоборствующих в конце 1916 года идейных направлений, перед Россией явно маячили взрыв и перспектива «утонуть в крови»[35]. К октябрю лишения и «продовольственный вопрос» занимали уже всех ведущих игроков, публичные форумы и печать. В этих условиях директивные «решения» сделались главными сценариями последующих революционных событий.

Как же нам в таком случае помещать рассказ о политических изменениях в 1917 году в их социально-экономический и социокультурный контекст – всевозможные состояния и аспекты лишений и потерь, продолжавших усугубляться в условиях первого в российской истории эксперимента по насаждению политической демократии? Роль представлений, а также реалий, связанных с тревогами, вызванными лишениями и ценами, а также их материальным уровнем, по-прежнему служит камнем преткновения – так же как и сложный вопрос потерь, поставленный сейчас открыто и четко в связи с попытками отыскать в Первой мировой войне какой-либо внятный и приемлемый смысл.

В этом отношении способы подхода к этим и другим вопросам и места, где это происходило, оказались под влиянием радикальных политических изменений, столь тщательно описанных в литературе. Расползание государственной власти из центра, столь вдохновлявшее еще до 1917 года усилия российской «ответственной публики», направленные на превращение в носителей власти особых уполномоченных и местных должностных лиц, теперь обретало институциональные рамки самым неожиданным образом. Вследствие демократизации сверху, происходившей на железных дорогах, власть получили административные комитеты на линиях. Профсоюзы и фабрично-заводские комитеты формально получили полномочия отстаивать интересы рабочих перед лицом владельцев предприятий с целью роста объемов производства и установления обоснованных окладов. И либералы, и демократические социалисты сходились на том, что пресечь эскалацию социального конфликта можно лишь путем успешного посредничества.

В ходе формирования первого коалиционного правительства либералов и социалистов в начале мая 1917 года было создано новое Министерство труда, которое возглавил известный меньшевик и вице-председатель ВЦИК Советов М. И. Скобелев, занимавший эту должность до сентября. В то же время экономист В. Г. Громан, демократический социалист и один из руководящих членов престижного Общества им. А. И. Чупрова для разработки общественных наук, действовавшего при Московском университете, возглавил экономическую комиссию Совета. Маститый социал-демократ Г. В. Плеханов встал во главе подчинявшейся инженеру и министру путей сообщения кадету Н. В. Некрасову комиссии, цель которой заключалась в определении размеров окладов для железнодорожных рабочих.

Кроме того, В. Г. Громан в 1915–1916 годах играл активную роль в действовавшем при правительстве Особом совещании по обороне государства и задавал тон в Совете городов, публично поднимая вопросы рынков и цен. В 1917 году Исполком Петроградского совета поручил ему решить их. Перед лицом аналогичной задачи применительно к железным дорогам России – «артериям» страны, как их называли, – Г. В. Плеханов фактически расписался в своем бессилии. Пожалуй, наиболее драматичным оборотом в развитии Больших сюжетов 1917 года было занятие пламенным социалистом А. Ф. Керенским должности военного министра в дополнение к уже занимаемой им должности министра юстиции. В тесном сотрудничестве с генералом Брусиловым он сразу же взялся за разработку планов нового наступления, которое, согласно их ошибочному убеждению, должно было защитить революцию, успешно приведя войну к завершению. Еще до того, как оно началось в июне, Керенский, как детально показал российский историк Б. И. Колоницкий, стал первой культовой фигурой революционной эпохи, на короткое время далеко обойдя в плане публичного признания и массовой поддержки недавно вернувшегося В. И. Ленина и всех прочих[36].

Почему в конечном итоге проблемы лишений и сопутствующие им тревоги не отступили? Почему А. И. Шингарев, так резко критиковавший царского министра П. Л. Барка, оказался неспособен побороть инфляцию и в отчаянии опустил руки? Почему В. Г. Громан и прочие не сумели предъявить Совету и Временному правительству действенный план по введению твердых цен и регулированию обмена? Какими были последствия безуспешной работы министра труда М. И. Скобелева в созданном им Особом отделе по разрешению конфликтов между управляющими и рабочей силой, а также усилий Г. В. Плеханова в железнодорожной сфере? Почему в этом контексте было отдано предпочтение непродуманным решениям проблемы дефицита и распределения товаров, принятым до 1917 года, несмотря на попытки Скобелева, Плеханова, Громана и прочих не допустить этого? В ходе этого процесса как формальные проявления власти государства и советов, так и усиливавшееся (и ожесточавшееся) соперничество между политическими партиями и общественными формированиями резко контрастировали с различными формами проявления власти во время забастовок и демонстраций. Впрочем, в противоположность Большим сюжетам во всех их разновидностях главное значение в данном случае имеют пределы возможностей в эффективной борьбе с материальными и эмоциональными лишениями, на которые опирался собственно революционный подъем – октябрьские события, ставшие «бедой для демократии».

Изучение русских революционных процессов с этой точки зрения позволит нам рассмотреть известный сюжет о захвате Лениным и большевиками того, что к октябрю осталось от государственной власти, в совершенно ином свете по сравнению с тем, как его преподносят теории о политических интригах и волевых решениях – в отсутствие которых, как писал Керенский в работе «Гибель свободы», ничто не помешало бы приходу в Россию гражданских свобод и политической демократии[37]. Разумеется, политические махинации Ленина и его почти невероятное властолюбие тоже сыграли здесь важную роль. Укрепление своей власти, а не просто ее захват, несомненно, послужило для большевиков орудием, посредством которого была осуществлена успешная институционализация их диктатуры, по крайней мере в смысле ее тотальной монополии на формальную власть и абсолютного контроля над проявлениями неформальной власти в ходе демонстраций и прочих разновидностей социального протеста. Тем не менее социально-экономические и социокультурные обстоятельства Октябрьской революции – от недолгой, но пророческой истории «Железнодорожной республики» в сентябре и все более широкого распространения отлаженных практик конфискаций и реквизиций, призванных решить проблемы дефицита и распределения, до последствий совокупного эффекта материальных и эмоциональных утрат, наряду с прочими возможными факторами, – нуждаются в дальнейшем изучении. В соответствии с этим нарративом, Ленин и его соратники пришли к власти, воображая, что понимание исторических процессов позволит им наконец решить эти проблемы – по крайней мере, в том, что касается рабочих, крестьян и некоторых других групп, имевших право на лучшую жизнь согласно большевистскому мировоззрению.

При этом я исхожу из того, что эти темы можно проследить до их пусть и ужасающего, но логичного конца, отразившегося как в социально-экономических, так и в политических хитросплетениях гражданской войны. Вопрос о том, почему «военный коммунизм» оказался еще менее эффективным, чем «военный капитализм», в борьбе с обстоятельствами революционной России, дает нам отправную точку для рассмотрения некоторых неизученных аспектов укрепления большевистской власти, включая «летучие инспекции», энергично, но тщетно пытавшиеся обнаружить мифические склады припрятанных товаров (что повторилось во время товарного голода, последовавшего за распадом Советского Союза), а также всеобъемлющую институционализацию реквизиций и конфискаций и милитаризацию рабочей силы – меры, на которые возлагали надежды в свое время царские власти в попытках преодолеть проблемы дефицита и потерь. Сложная задача, встающая перед историками, изучающими данный период, не сводится к поиску слов для адекватной передачи материальных и эмоциональных лишений, сопутствовавших жизни в условиях катастрофы, разразившейся после 1918 года. Требуется также разобраться в причинах и сущности не только безудержного насилия, проникшего во все уголки бывшей царской империи вместе с демобилизованными солдатами и дезертирами, возвращавшимися в свои города и села и превращавшимися в красных, белых и зеленых всевозможных оттенков, втянутых в свирепую борьбу, имевшую целью расплату и выживание, но и развернувшегося как на подвластных, так и на неподвластных большевикам территориях противостояния между стремившимися воплотить в жизнь ленинские исторические фантазии о прошлом и будущем России, с одной стороны, и теми, кто старался не допустить этого – с другой.

Методологическая задача: прочтение ненаписанного

В предположении, что последствия дефицита и потерь составляют ключевую часть опыта, полученного за годы русской революции, встает вопрос о том, какие методы их оценки могут быть плодотворными в аналитическом плане. В данной работе мы обратимся к письмам, выступлениям, требованиям протестующих, описаниям действий и прочим первичным источникам, выражающим широкий спектр настроений, особенно настроений солдат и их родных, для которых последствия потерь стали практически обыденностью. С тем чтобы свести к минимуму эффект сортировки, который историческое повествование неизбежно привносит в способ использования источников, будут рассмотрены главным образом архивные документы. Но как можно быть уверенным в том, что настроения, описанные в архивных документах и прочих первичных материалах, сами по себе точно отражают реальные чувства, ощущавшиеся людьми, что индивидуальные или коллективные чувства, зафиксированные в архивных описаниях, не были отфильтрованы через социальные и культурные нормы, тоже отраженные в них, или через возможные ожидания их читателей, включая военную цензуру и полицию?

Помимо этого, имеется проблема взаимосвязи между выражением личных эмоций и тем, что изображается в данной и других работах в качестве коллективных настроений, под которыми приближенно имеется в виду то, что ощущал бы коллектив, если бы представлял собой органическое эмоциональное целое. Существуют ли обстоятельства, когда о личных эмоциях с достаточной точностью можно сказать, что они отражают эмоции целой группы? И может ли тот способ, каким конкретные события и их описания задают коллективные настроения, в некотором смысле быть настолько же важным, как собственно и сам спектр переживаний – как, например, эмоции, испытываемые во время военных парадов, патриотических торжеств, крестьянских протестов или забастовок? В данном исследовании будет неоднократно указано, что способы выражения и описания чувств достаточно значимы сами по себе, как бы точно они ни отражали то, что ощущалось на самом деле. Не составляет труда увидеть вероятную связь между тревогой и реальной либо ожидаемой нехваткой продуктов питания, с учетом того, насколько массовым было ощущение голода, то есть связь, удостоенную отдельной категории в психологическом репертуаре тревожных расстройств и известную как «продовольственная уязвимость». Задача становится особенно сложной в том случае, когда первичные материалы ссылаются на последствия потерь или описывают их. Такие свидетельства, как солдатские письма, следует читать, проявляя особую внимательность в отношении возможных фильтров, влиявших на выражение авторских чувств, так же как и причин, по которым это происходило.

Более того, даже в самых пронзительных описаниях, содержащихся в письмах и мемуарах, пережитый опыт нередко передается языком, который столь же многое скрывает, сколь и сообщает. «Шампанское льется рекою, оплачиваемое щедрой рукой интендантства, до сих пор не приславшего нам куска хлеба», – писал один солдат еще в январе 1915 года. За словами другого, писавшего в 1916 году домой, что их вели в бой, словно скот на бойню[38], почти наверняка скрывается чувство бесящей и унизительной беспомощности, даже если иные военные цензоры усматривали в «ожидании смерти» выражение патриотического стоицизма. В 1917 году солдаты описывали ужасающие условия на фронте и отсутствие заботы о раненых, желание поскорее вернуться домой, злобу в адрес рабочих и прочих, своим «предательством» лишающих смысла понесенные ими «жертвы» («Перевешать мерзавцев!»), кровожадные чувства по отношению к коррумпированным офицерам, распродающим драгоценное продовольствие и обмундирование, возмущение, вызванное известиями, будто бы в Москве убиты две тысячи женщин, и тем, как относятся к самим бойцам («…Тяжело нам живется, гоняют нас как собак!»). После того как солдатам и рабочим в 1917 году было позволено создавать свои организации, повсюду стало выдвигаться бескомпромиссное требование о достойном обращении[39]. Здесь мы почти наверняка имеем дело с эмоциональным варевом из гнева и потерь, способствовавшим выбору того кровавого пути, которым пошла революция.

Тем не менее аналитическая проблема оценки эмоциональных состояний и взаимосвязи между индивидуальным и коллективным насилием не снижает исторического значения собственно проблемы потерь. В еще большей степени, чем в случае, связанном с дефицитом и финансами в пошатнувшейся политической экономии революционной России, сама природа потерь и их последствия таковы, что их было трудно оценить иначе, нежели в плане объективных цифр из статистики о военных потерях или докладов о числе беженцев, которых приходилось кормить городам и селам. Насилие, санкционированное государством, всегда имеет четкие проявления в действиях и поступках и всегда становится расплывчатым в том, что касается его субъективных последствий, о чем свидетельствуют первые дискуссии о снарядном шоке в годы Первой мировой войны. Всеобщее насилие почти всегда определяется своей непосредственной жестокостью, а не обусловившим его социальным и психологическим ожесточением.