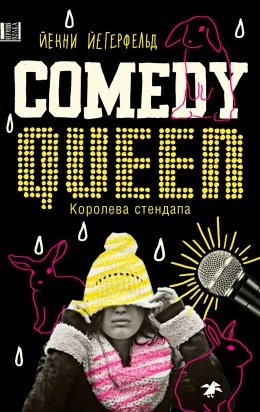

Читать онлайн Королева стендапа бесплатно

Jenny Jagerfeld

COMEDY QUEEN

© Jenny Jägerfeld, 2018 by Agreement with Grang Agency

Cover art by Sara R. Acedo

© Ирина Смиренская, перевод, 2020

© ООО «Издательство Альбус корвус», издание на русском языке, 2020

В этой серии мы публикуем повести и романы для тех, кому уже «малы» сказки и истории с картинками. Это книги о взрослении, попытках разобраться в новых чувствах, столкновении с реальным миром и принятии первых серьезных решений.

Юмористическая жилка

Мама как-то сказала, что некоторые рождаются с «юмористической жилкой». Наверно, это такая ниточка внутри позвоночника, а люди, у которых она есть, – веселые до мозга костей. Мама говорила, что у таких чувство юмора врожденное. Пошутит кто-то из них ужасно глупо, а все животики надрывают. Или даже не пошутит, а просто скажет: «Передай-ка мне молоко», а все прыскают. Потому что сказал он это жутко смешно.

Есть и другой тип людей, сказала мама. Они учатся шутить. Коллекционируют и сочиняют остроты, все время в этом упражняются, упражняются и упражняются. Запоминают, когда пошутили удачно, а потом повторяют.

А есть третий тип. У них чувство юмора отсутствует начисто, ничего не поделаешь. Я считаю, моя учительница Сесилия как раз такая.

Если бы у меня была юмористическая жилка! Я бы шутила как нечего делать. Например, вхожу в класс и говорю:

– Короче, были мы тут с папой в художественном музее. Удовольствие – как в носу поковырять.

А Сесилия и весь класс:

– ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!

Типа все прямо корчатся от смеха, хохочут до колик в животе. И только иногда всхлипывают между приступами хохота:

– Саша, хватит… мы больше не можем!

Хотя на самом деле они хотят, чтобы я веселила их дальше. И я продолжаю шутить, а сама при этом не смеюсь. С самым что ни на есть каменным лицом говорю:

– Ну и вот, стоим мы перед картиной, а на холст как будто кто-то краской из банки плеснул или ногой банку опрокинул, когда в тубзик торопился! А мой папа, типа, ужасно важным тоном: «Художник хотел показать… как он борется с собой, чтобы стать человеком». А я такая: «Really?[1] А я думала, он хотел показать, как борется с собой, чтобы стать ХУДОЖНИКОМ».

И тут: БА-БАХ!

Народ просто взрывается, все падают со стульев. И Сесилия тоже. Все даже словечко выдавить из себя не могут, катаются по полу в истерике.

Но мне кажется, моя юмористическая жилка, если она вообще у меня есть, не такая уж супервеселая. Вряд ли я с нею родилась. Но и нельзя сказать, что я из третьего типа людей, которые веселыми не бывают. Ведь случается, над моими шутками смеются. (Надо начать их записывать.) Думаю, что принадлежу ко второму типу. К тем, кто учится чувству юмора.

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ, чтобы эта жилка у меня появилась! И ОНА У МЕНЯ БУДЕТ! Пусть я и не родилась с ней. У меня и план есть – заменю свои грустинки на смешинки. Цель что надо! А я целеустремленная, нет сомнений. Даже папа это признает, только говорит, что направлена я в совсем неправильное русло. То есть целюсь не туда, куда надо. И что надо сосредоточиться на учебе. Вот недавний пример. Папа ходит кругами по кухне и ворчит, что я недостаточно хорошо выучила про кору и внутреннее ядро Земли. Извините, но мне все это не кажется таким уж важным. Едва ли моя жизнь будет зависеть от того, много ли я знаю о разных слоях земной коры. Алё! Для всего этого есть Google!

Моя жизнь будет зависеть от моей юмористической жилки. И это совсем не преувеличение, а чистая правда. Иначе мне не выжить.

Клоунский шарик

Сесилия стоит у стола и рассказывает о коре земного шара. С таким видом, будто ей до смерти это интересно.

– Толщина земной коры – от пяти до семидесяти километров!

Рядом с нею на белом экране светится изображение земного шара в разрезе. В середине, на красно-оранжевом поле, – что-то типа белого ядра. А вокруг земная кора цвета ржаного хлеба. Как-то несерьезно выглядит Земля на этой картинке. Похожа на яркий мячик. Страшновато жить на планете, которая словно для клоуна сделана.

Я пытаюсь шутить: «Хорошо бы сейчас стакан сока и тарелку земляных корочек с маслом!» Может быть, «корочки от болячек» было бы смешнее. Но на это бы народ сказал: «Бэ-э! Отврат!» А ведь не хочется, чтобы тебе говорили: «Бэ-э!»

Рядом со мной сидит Марта и рисует картинки к рассказу Сесилии. Марту, типа, все, кроме меня, зовут Мурой. Даже Сесилия. Но для меня она Марта – звучит по-весеннему тепло. У Марты большое, доброе сердце. Я наклоняюсь к ней – посмотреть, что она нарисовала. Ее светлые кудрявые волосы щекочут мою щеку. На картинке земной шар в виде головы с усами, в одном глазу круглое стекло, которое носят на маленькой цепочке. Как же оно называется? Цоколь? Гоголь-моголь? Монокль? Как-то так. А в окошке для текста написано: «Я – земляной чувак».

Я улыбаюсь Марте, потому что это смешно. Она хихикает в ответ. Марта смеется, как маленький ребенок, которого щекочут. Я шепчу:

– Я все решила!

– А? Что?

– Буду комиком. Стендапером!

Марта не отвечает, потому что перед нашей партой вдруг вырастает Сесилия.

– Саша Рейн и Мура Скёльд, вы все слышали?

Мы поднимаем глаза. Сесилия держит сценическую паузу. Потом говорит, четко произнося каждое слово, – как ведущая телепрограммы для малышей. И смотрит на нас в упор широко открытыми глазами:

– В некоторых местах это расстояние лишь пять километров! Расстояние от наших ног до так называемой мантии! Итак, Саша и Мура, сколько километров от поверхности Земли до мантии?

Мы послушно повторяем:

– Пять километров.

Вообще это неплохо, когда учитель увлечен своим предметом. Боссе, который преподавал у нас в четвертом классе, большей частью сидел с несчастным видом, уткнувшись в телефон. Частенько уроки проходили так: Боссе ставил нам фильм (все равно на какую тему), а сам выскальзывал из класса, чтобы «принести кое-какие бумаги». И пропадал до конца урока.

Прошлой осенью Боссе уволился по болезни, его заменила Сесилия. Мне Сесилия нравится. Некоторые в классе (то есть Тира) недовольны, что она всегда ходит в одной и той же одежде. В белой или серой майке и синих джинсах, которые, как считают некоторые (то есть Тира), ей слишком узки. Тира все время это комментирует. Она поправляет свои длинные каштановые волосы и, не переставая жевать резинку, говорит, широко открывая рот: «Нет, неужели трудно купить брюки подходящего размера? Или она думает, это красиво, когда жир нависает над поясом?»

Извините, но кому какое дело до брюк Сесилии? Не задницей же она преподает!

Тира – моя школьная подруга. Идиотское слово, потому что вообще-то она мне совсем не подруга. Я знаю, многие сталкиваются с этой проблемой. И как тогда назвать, когда наоборот? Школьный враг? Слишком сильно. Нужно какое-то нейтральное слово. Школьный человек? Школьный индивид? Школьный персонаж? Тира – мой школьный персонаж. Звучит не блестяще, но сойдет.

Короче, папа считает, что Сесилия – «основательная». И у нее тишина в классе. Про Боссе не скажешь, что это было его сильной стороной, если вообще можно так выразиться.

Сесилия стучит указкой по белому экрану. Так, что сотрясается весь земной шар. Ниссе вздрагивает.

– Вы представляете, сколько это – пять километров?

Она не ждет ответа.

– Пять километров, или пять тысяч метров, это примерно как отсюда до Фруэнген![2]

Я не очень хорошо представляю, где Фруэнген, но окей. Мои школьные товарищи, то есть мои школьные персонажи, глядят на Сесилию как загипнотизированные. Умеет она воздействовать на публику.

– Температура мантии – несколько тысяч градусов выше нуля! Вы подумайте, что на небольшом расстоянии под нашими ногами находится движущаяся горячая масса температурой в несколько тысяч градусов!

Сесилия топает по полу ногами в кроксах, и мы смотрим вниз – на бежевый ламинат.

Теперь Сесилия тычет указкой в Ниссе:

– СКОЛЬКО градусов, Ниссе?

Она похожа на фехтовальщицу, вызывающую на дуэль. Но у Ниссе нет шпаги. И ответа, похоже, тоже.

Он неуверенно мямлит:

– Э-э… ужасно много?

– Да, много! На самом деле НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ градусов.

Когда Сесилия на секунду поворачивается к земному шару, Марта передает мне листок. На нем довольный смайлик и надпись: «Ты станешь лучшим комиком».

Я очень рада. Надеюсь, так и будет.

Я смотрю на деревья за окном. Тонкие голые ветви покрыты пушистым снегом. Надо обдумать вещи поважнее, чем какая-то дурацкая земная кора.

Сосредоточиться на юмористической жилке. Чтобы она появилась, придется много и методично работать, разбираться, что такое юмор. Я решила делать заготовки для шуток – записывать всякие смешные вещи, чтобы подумать, как их можно использовать.

Я, не отрываясь, смотрю на лист с изображением земного шара в разрезе. Переворачиваю бумагу. Записываю:

СМЕШНЫЕ СЛУЧАИ И ШТУКИ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ НА НЕРВЫ:

– Когда Марта спросила, почему эти сеттеры тащатся от своих длиннющих бород, я удивилась: «Э-э… Что?» Оказалось, она имела в виду хипстеров.

– Когда провода от наушников запутываются.

– Люди, которые вечно задают вопросы, когда смотрят кино: «Это кто? Что она делает? Куда они пошли?» Что тут скажешь, кроме: «Please![3] Смотрите и узнаете!»

– Все, что выкладывают в соцсетях. Например, свои классные фотки. А потом жалуются, как им осточертели комплименты (Тира). Или ставят #хештеги# совершенно #нелогично. Или когда пишут что-нибудь «глубокомысленное», типа: «Так грустно. Меня никто не понимает…» Спрашиваешь: «Черт! Что случилось?» А в ответ: «Ничего. Не хочу об этом говорить». Фу-у! ТОГДА НЕ НАЧИНАЙ! (Поэтому я ушла изо ВСЕХ соцсетей. Кроме ютуба. Мне все-таки нужно быть в теме стендапа.)

– Когда папа заходит ко мне в комнату, а потом выходит и не закрывает дверь, и мне приходится кричать: «Закрой дверь!», он возвращается и ПРИКРЫВАЕТ, а не закрывает дверь. И я, такая: «О-о-о! Я же тебя просила!»

– Когда мама…

Я останавливаюсь на середине фразы. Ручка зависает над бумагой. Я собиралась написать: «Когда мама в плохом настроении и хочет, чтобы я говорила с ней по-немецки. И перестает отвечать, если я так не делаю».

Я хотела это написать. Но не написала. Потому что больше меня это не раздражает. Лучше бы раздражало. Я так этого хочу, что, кажется, сердце вот-вот лопнет. Я бы говорила по-немецки все время, пусть он у меня никудышный. Только бы она вернулась. Ich wurde immer Deutsch sprechen[4].

Бывают моменты, когда я забываю, что мама умерла. Как сейчас, когда я вдруг написала: «Когда мама…»

Само собой, я не всегда о ней думаю. Но когда вспоминаю, то в груди расползается мрак. Вылезает, как из бездонной ямы. Течет во все стороны. Кажется, мое сердце раскалывается и падает. Летит куда-то вниз, исчезает. Я не знаю, соберутся ли когда-нибудь вместе эти куски. Станет ли мое сердце снова целым.

Стираю слова. Стираю «Когда мама…». Тру, пока на бумаге не появляется дыра.

Как погладить кролика

Я иду домой через Аспуддспаркен[5]. Обычно мы с Мартой ходим вместе, но по вторникам у нее уроки банджо, believe it or not[6]. Изо всех инструментов во вселенной она выбрала БАНДЖО. Но кто я такая, чтобы судить. Как-то Марта сказала, что банджо она любит больше, чем своего младшего брата, но я не думаю, что это правда. Она это сказала после БАНДЖОТРАВМЫ – так она это называет. Это когда брат обмазал липким арахисовым маслом ее банджо, и Марта, как можно понять, не осталась равнодушной. С тех пор она зовет брата Банджоломом.

Марта хранит инструмент в черном глянцевом футляре с позолоченными застежками, внутри подкладка из зеленого бархата. Наверно, ни одна королевская корона не хранится в таком красивом футляре.

Воздух в парке холодный, прозрачный, а солнце стоит так низко, что я жмурюсь от света бледно-желтых лучей. Деревья еще замерзшие, кое-где на ветвях лежат большие охапки снега. Если я не спешу, то всегда останавливаюсь – поздороваться с кроликами. Погладишь зверушку – и словно оттаешь, на душе станет спокойно и радостно. Окей. Не любую зверушку. Не думаю, что сильно обрадуешься или успокоишься, если погладишь аллигатора. Или ядовитого скорпиона. Ну, вы понимаете, о чем я.

Кролики живут в четырех загонах – по четыре в каждом. Там есть одна ужасно милая и славная крольчиха, которую я назвала Вафелькой, хотя на самом деле ее зовут Фисташка. Но ведь фисташковые орехи зеленого цвета, так что не знаю, о чем они думали. Вафелька не зеленая. Вовсе нет. Она будто сделана из мягкого ванильного мороженого с крупной вафельной крошкой. А еще она безумно хорошенькая, потому что это помесь двух пород – вислоухого барана и еще какой-то, возможно, готландской. Потому у нее одно ухо висит, как у вислоухого барана, а другое стоит торчком!

Мы словно родственники, ведь я, можно сказать, тоже наполовину баран, или овен. Я родилась без трех минут полночь двадцатого марта, как раз на стыке знаков Рыб и Овна. Но, к счастью, мои уши не висят и не торчат. Можно сказать, обыкновенные человеческие уши.

Подхожу к загону поближе, отсюда хорошо видно Вафельку. Она лежит и уминает соломинку. Рядом копошатся белые пушистые крольчата. И никакой папа не говорит ей, чтобы она ела МЕ-Е-ЕДЛЕННО, как некоторым другим. (Это я о себе.)

– Привет, Вафелька!

Крольчиха перестает жевать и смотрит на меня. Может быть, мне это только кажется, но каждый раз, когда я называю ее Вафелькой, она смотрит на меня с благодарностью. Как будто хочет сказать: «Наконец-то! Наконец кто-то заметил, что я НЕ ЗЕЛЕНАЯ!»

Я перелезаю через ограждение и сажусь на корточки в каком-нибудь полуметре от нее. Кролики обеспокоенно разбегаются в разные стороны, но только не Вафелька. Она продолжает спокойно лежать и уминать свою соломинку. От соломинки остался всего сантиметр, и вот она совсем исчезает у Вафельки во рту. Когда крольчиха принюхивается, то морщит свой светло-розовый нос. Я снимаю варежку и осторожно протягиваю руку. Вафелька обнюхивает ее, как собака. Потом я осторожно глажу ее по белой спинке в вафельных крошках. Шерстка такая мягкая, что ее почти не чувствуешь. Даже мягче, чем бархатная подкладка в Мартином футляре от банджо. Немногие знают, как это – погладить кролика, потому что кролики часто пугаются и убегают. Секрет в том, чтобы не делать резких движений, о-очень осторожно протянуть руку. Хотя сами кролики двигаются быстро, они не любят, когда так делают другие. Я медленно протягиваю Вафельке еще одну соломинку и зову ее:

– Иди сюда, малыш.

Вафелька скачет в мою сторону и садится у моих ног. Когда она так доверчиво прыгает ко мне, ее хвост, похожий на ватный шарик, задирается вверх. Я опираюсь на руку и медленно, медленно усаживаюсь поудобней. Чувствую замерзшую землю сквозь джинсы. Подо мной снег, и я знаю, что промокну, но мне все равно. Вафелька лежит рядом, согревая меня своим маленьким пушистым кроличьим тельцем. Она мой друг. Я доверяю ей то, о чем не рассказывала даже Марте. Ведь есть предел понимания даже у лучших друзей. Хотя я вообще-то не знаю, что на самом деле понимает Вафелька. Но она лучше всех умеет слушать. Может быть, потому что у нее такие большие, длинные уши. Я глажу ее еще и еще. Папа говорит, что животным хорошо, ведь они не ломают голову над проблемами и не беспокоятся о будущем. Извините, но ОТКУДА ему это известно? Может быть, Вафелька ужасно обеспокоена, что ее приятель Орешек приударяет сейчас за Кешью, и она просто в отчаянии от того, что не знает, с кем проведет сегодняшний вечер.

Мама Вафельки тоже раньше жила в Аспуддспаркен – так мне сказали люди, которые здесь работают. Но одним утром два года назад ее нашли тут, она лежала на земле – совершенно мертвая. Неизвестно, почему она умерла. Она не болела и не была особо старой. Наверно, чего-то сильно испугалась, может, какого-то хищного зверя. Он ничего ей не сделал, на теле не было повреждений. Просто она увидела его и так испугалась, что остановилось сердце. Иногда я думаю, что моя мама тоже смертельно испугалась. Только не зверя. Жизни.

Я чувствую, как под шерстью бьется сердце Вафельки. Оно стучит быстро-быстро. Хочу, чтобы оно никогда не прекращало биться.

Я, как обычно, шепчу Вафельке в ее стоящее торчком ухо:

– Вафелька, милая, обещай, что не умрешь до следующего моего прихода. Обещаешь?

Но она уже скачет к деревянному домику, где, прижавшись друг к другу, лежат другие кролики.

Я резко встаю, они пугаются. Снуют по веранде домика.

– Обещай мне! Обещай!

Вафелька не смотрит на меня. Поворачивается попой с маленьким пушистым шариком. И не собирается давать никаких обещаний.

Я пишу на снегу указательным пальцем:

ЭТО

Стираю ладонью. Снег снова становится ровным. Опять пишу:

МОЯ

Опять стираю и пишу:

ВИНА?

Потом стираю все и встаю. Ухожу, не оглядываясь.

Список

Моя стратегия простая. У мамы не получилось жить. Она умерла. У этого масса причин. Но я хочу, чтобы моя жизнь удалась. Для этого надо не делать того, что делала мама. Учиться на ее ошибках и делать все наоборот. Я составила список из семи важных пунктов – как решить проблему. Записала пункты на бумаге мелкими буквами. Список хранится в большом будильнике, спрятанный в отделении для батареек.

Что делать, чтобы выжить

Все постоянно зудят о том, как мама на меня похожа. Была. «Была», я хотела сказать. Они что, думают, что я этому РАДА? Лицо, конечно, будет трудно изменить. К тому же папа вряд ли согласится, чтобы я сделала пластическую операцию. Но. У меня, как и у мамы, длинные темные волосы. То есть такие, какие были у нее. (О боже! Была, были! Трудно запомнить?)

Остричь волосы.

Мама пыталась заботиться о ребенке (обо мне). Ничего хорошего из этого не вышло.

Не приручать никаких живых существ.

Мама очень много читала. Стопки книг всегда лежали в гостиной и возле ее кровати. Сделало это ее счастливей? Нет. Она потонула в людских бедах. Причем придуманных!

Не читать книг.

Мама вечно ходила в черной одежде. Ну, вы понимаете. Это не может никого радовать.

Носить только яркую одежду.

Мама слишком заморачивалась. Сожалела о том, что сделала или сказала. Думала о прошлом. О том, что думали другие.

Не думать слишком много (лучше вообще не думать).

Мама подолгу гуляла в лесу. Могла часами гулять и думать о своем.

Отменить прогулки в лесу.

Самое важное. Мама часто бывала грустной и все время плакала. Из-за нее плакали и другие люди. И плачут до сих пор, хотя ее уже нет в живых. Иногда я слышу, как плачет папа, когда принимает душ. Он, наверное, думает, я не слышу. А я слышу. Я решила никогда не плакать. Никогда. И никогда не заставлять плакать других. Буду смешить людей. Вот моя цель.

Стать Comedy Queen![7]

Красная скальпоснимающая сарделька

Чтобы отпереть входную дверь нашей квартиры, нужно с размаху надавить на нее, одновременно потянув ручку вверх, и повернуть ключ. У меня иногда получается только с третьей попытки. Сегодня мне так не терпится попасть внутрь, что я изо всех сил ударяю бедром о дверь. И вою от боли.

– Опять эта ваша дверь…

Марта тяжело дышит у меня за спиной, она только что поднялась по лестнице. Мы обе едва переводим дыхание – гнали на велосипедах от самой школы. (Кстати, «перевести дыхание» – странное выражение. «Дыхание» – понятно, но почему «перевести»? Может, сочинить какую- нибудь шутку?)

– Зна-а-ю, – говорю я и снова ударяю по двери.

Наконец мне удается повернуть ключ. Когда-нибудь я точно сломаю себе бедро. Попробуй тогда объяснить медсестре, как это произошло. Типа «э-э-э… я открывала дверь…».

Заходим в прихожую, снимаем куртки и бросаем велосипедные шлемы на пол. У Марты под шлемом бейсболка. Она никогда не носит шапку, даже если на улице минус пять. На бейсболке написано OBEY, на козырьке – леопардовый принт. Бейсболка так низко натянута на лоб, что уши оттопырились, красные от холода. Марта очень любит свою бейсболку. Будь ее воля, никогда бы ее не снимала. Но Сесилия не разрешает так сидеть на уроках. Почти каждое занятие начинается с того, что она говорит:

– Мура, сними бейсболку.

И всякий раз Марта нехотя, но все-таки делает это. С Сесилией не поспоришь. Раньше, на уроках Боссе, Марта оставалась в бейсболке. Одно из преимуществ Боссе. Приходи хоть в доспехах, он этого не заметит.

Я хлопаю в ладоши.

– Ты готова?

– Да! А ты? – спрашивает Марта скороговоркой, так что получается «Даты?». Марта всегда говорит ужасно быстро, на одном дыхании.

– Готова как никогда!

Я смотрю на часы. До папиного возвращения домой еще целых два часа, так что все в порядке. Мы заходим в нашу тесную ванную. В ней трудно поместиться двоим одновременно. Марта случайно задевает стакан для зубных щеток, и щетки падают в умывальник.

Теперь только две зубные щетки.

Стакан для зубных щеток сделан не из стекла, а из оранжевой пластмассы, он неустойчивый, опрокидывается по пять раз на дню. И я говорю Марте, чтобы она не возилась с этим. Ищу в ящиках машинку для бритья и наконец нахожу ее в плетеной корзине под раковиной. Машинка красная, металлическая, немного запылившаяся, на лезвиях короткие коричневые волоски. Я их сдуваю. Они остались с тех времен, когда папа брил голову.

Теперь некому помочь ему побрить затылок.

У машинки три разных лезвия, можно выбрать любую длину – около трех миллиметров, одного сантиметра и двух с половиной, или побриться наголо…

Я говорю:

– Давай на самую большую длину, – и устанавливаю нужное лезвие.

Потом протягиваю машинку Марте, она вставляет вилку в розетку над зеркалом и внимательно смотрит на меня. Глаза у нее темно-синие, как вечернее небо.

– Ты уверена? У тебя такие красивые волосы!

Запускает в них руку, вернее, собирается запустить, но останавливается. Под шапкой и шлемом мои волосы спутались и потускнели от пота. Скоро от этой свалявшейся копны останутся одни воспоминания.

Я великодушно предлагаю:

– Можешь забрать их себе.

Марта фыркает. Я отмечаю, что Марте смешно. Может, из этого получится шутка?

Марта не знает про список. Про него вообще никто не знает. Марте я просто сказала, что мне надоела моя прическа.

Я сижу на унитазе. Марта берет машинку. Та гудит и вибрирует. Марта встает передо мной и говорит:

– Начнем!

Машинка приближается к моему лицу, ко лбу. Легко, но уверенно касается кожи головы и движется к затылку. Я чувствую, что волосы падают небольшими прядями, ласково касаясь щек, ушей, шеи. Уголком глаза замечаю, как на мое плечо ложится длинная темно-коричневая прядь. Марта выглядит сосредоточенной, она поднимает машинку и снова ведет ею по голове, в этот раз от виска, над ухом, к затылку.

ЧОНК!

Марта вскрикивает, и в тот же миг меня обжигает острая боль – как раз над ухом. Как будто кто-то выдирает мне волосы.

Марта кричит:

– Она застряла!

– А-а-а-а-а-а!

Я пытаюсь забрать у Марты машинку, которая продолжает работать, но Марта рефлекторно отталкивает мою руку и кричит:

– Что делать?

– Выключи ее!

Гул прекращается, становится тихо. Жутко тихо. Марта нервно дышит, я чувствую, что она пробует вытащить машинку из волос, но та лишь больше запутывается. Очень больно!

– Саша, извини, извини, извини!

– Ты не виновата!

– Все равно! Извини!

Марта в отчаянии тянет за разные пряди, а мне кажется, будто она выдирает мои волосы с корнем. В конце концов Марта сдается:

– Не получается! Не знаю, как ее вытащить!

Я встаю:

– Дай посмотреть.

Машинка висит в волосах. Я морщусь от боли. Потом поворачиваюсь к зеркалу и кричу от ужаса. Посередине моей головы Марта выстригла широкую дорожку, что идет ото лба к затылку. Здесь волосы не длиннее двух-трех сантиметров. От виска к уху идет другая дорожка, короче, – до того места, где застряла красная металлическая машинка и теперь висит, как сарделька. Смотрю на это безумными глазами.

Марта в панике кричит:

– Только без паники!

Я реву:

– Ва-а-а-а!

– Спокойно, мы ее вытащим!

Марта старается придать голосу как можно больше убедительности, но не похоже, что она сама в это верит.

– Как? Как?

– Не знаю! Извини!

– Перестань извиняться!

– Извини! Не буду! Извини!

Вдруг я слышу удар в дверь и звук ключа в замке. Я смотрю на Марту. Ее глаза становятся круглыми, как у героя комикса. Она прикрывает рот рукой и шепчет:

– Ужас! Я сейчас умру.

– Привет! – кричит папа из прихожей, захлопывая входную дверь.

Марта и я смотрим друг на друга, онемев от страха. Слышно, как приближаются папины шаги. Не задумываясь я прыгаю в ванну и закрываюсь шторой.

Папина голова просовывается в дверь ванной:

– А, здравствуй, Мура!

– Здравствуйте, Аббе, – отвечает Марта.

– Что делаете? – с подозрением спрашивает папа. Наверно, он понял по ее виду – что-то не так. Марта не отвечает. Я стараюсь не дышать, одновременно придерживая машинку, которая больно оттягивает мои волосы.

Папа вдруг отодвигает штору:

– В прятки играете?

Я вздрагиваю.

Папа, увидев меня, почти кричит:

– САША!

На нем все еще дутая куртка, а щеки красные от мороза.

Я, как идиотка, машу ему рукой:

– Привет-привет!

Папа переводит взгляд с меня на Марту, потом на пряди волос на полу, потом на машинку для бритья, которая накрепко прицепилась к моей голове.

– Что ты тут делаешь? Зачем ты взяла… мою машинку? Что ты СДЕЛАЛА?

Я отвечаю недовольным голосом:

– Это я тебя спрашиваю, что ты тут делаешь, ты должен был прийти домой в пять часов!

Потом встаю и вылезаю из ванны. Выходит не очень-то грациозно, потому что одной рукой я стараюсь придержать машинку, но с размаху натыкаюсь на Марту. Машинка бьет ее по голове. Марта вскрикивает.

– Почему в пять, разве я такое говорил? Я написал эсэмэску, что вернусь в 15:00.

Я тоже вскрикиваю. Ох, в ПЯТНАДЦАТЬ! Вечно я путаю время на электронных часах!

– Но это не важно, – продолжает папа. – Что ты сделала со своими волосами?

– Я хотела постричься, но получилось не очень хорошо. Твоя машинка никуда не годится.

Папа снимает запотевшие очки. Потом закрывает глаза и зажимает переносицу большим и указательным пальцем.

– Саша. Эта машинка для коротких волос!

– Вот именно, у меня и будут короткие волосы!

– Но ею пользуются, когда волосы уже короткие!

– Значит, у человека должны быть короткие волосы, чтобы их коротко постричь? Ну уж извините, это самая большая глупость, которую я когда-либо слышала. Такая дурацкая выдумка. Все равно что… э-э…

Я оглядываюсь, замечаю зубные щетки в умывальнике, достаю свою, держу ее у папы перед носом и продолжаю:

– Это все равно что сказать – пользоваться этой зубной щеткой можно, только если у тебя зубы чистые. Или… или… можно пользоваться лаком для ногтей, только если ногти уже накрашены. Твоя машинка – отстой. Верни ее в магазин.

– Боюсь, теперь это не так просто сделать, – говорит папа устало. – Тем более она намертво застряла в твоих волосах.

Он забирает из моей руки зубную щетку, поднимает свою и стакан из умывальника. И меня вдруг разбирает смех. Марту тоже. Вот я вижу папину недовольную физиономию и начинаю громко хохотать. Марта тоже смеется, прикрывая рот рукой. Я вижу, что щеки у нее покраснели от смеха, который она пытается сдержать. Папа переводит взгляд с меня на Марту, качает головой и выходит. Тут мы одновременно прямо взрываемся от смеха. Я сажусь на унитаз и хохочу так, что трясусь всем телом, у меня перехватывает дыхание, а машинка прыгает на голове. Марта от смеха не может стоять, она наклоняется вперед и садится на корточки. Я хохочу, и время будто остановилось. Все куда-то уплыло, остались только мы, нам весело, и я хочу, чтобы это никогда не кончалось.

Но вдруг до меня доносится папин кашель. Марта продолжает хихикать, а я прекращаю в одну секунду. Словно кто-то нажал на кнопку. Я знаю, что папа иногда курит, когда меня нет рядом. И мне это не нравится. С меня довольно умерших родителей. Еще не хватало, чтобы папа заболел раком. Он снова открывает дверь ванной и, кашлянув пару раз, вымучивает из себя улыбку. Но я не улыбаюсь в ответ.

– Саша, что с тобой делать? Почему ты так себя ведешь? Почему не сказала мне, мы бы сходили в парикмахерскую?

Я пожимаю плечами.

– Ты бы не разрешил. Я знаю. И я подумала, что так будет лучше. И что получится хорошо.

Папа закатывает глаза. Марта виновато смотрит на него, у нее светлые вьющиеся волосы. К тому же ужасно длинные. И главное, все одинаковой длины.

– Но у тебя и было очень хорошо. Правда.

Папа приносит кухонные ножницы и отрезает прядь волос с машинкой – большое облегчение. Потом вздыхает и уходит в кухню. Я смотрю в зеркало. Короткий ежик стоит торчком. За ухом волосы такие короткие, что сквозь них просвечивает кожа. В этом месте она покраснела. С другой стороны волосы, как и прежде, падают на плечо.

– Зато уникальная прическа!

Марта старается говорить веселым голосом.

Я гляжу на себя.

– Ну да, похожа на сумасшедшую.

– Волосы отрастут!

– Ну да.

Марта смотрит на меня виновато.

– Это всего лишь волосы.

– Ну да.

Марта продолжает серьезным тоном:

– Волосяные луковички остаются до конца жизни, из них вырастут новые волоски. Только представь себе.

– М-м-м-м.

– Могло быть хуже.

– КАК? Как могло быть хуже?

– Ну… Как у Дональда Трампа.

Я задумываюсь на секунду и воображаю УЖАСАЮЩУЮ картину. Нет ничего хуже прически Трампа.

– И правда. Закончим?

– Ты с ума сошла? Этой машинкой только скальпы снимать.

– Но нельзя же так оставить! ПАПА! ПАПА-А-А!

Папа открывает дверь ванной. Он уже снял куртку и теперь откусывает большой кусок от зеленого яблока. Оно такое сочное, что брызги летят во все стороны. Папа спрашивает, причмокивая:

– Ты так хочешь оставить или сходим в парикмахерскую? Тут, рядом, у библиотеки?

Он явно пришел в себя.

– Слава богу! – восклицаю я.

– Можешь и меня заодно поблагодарить, – отвечает папа. По-моему, остроумно. Может, из этого получится хорошая шутка?

* * *

Потом мы с Мартой долго идем по Хегерстенсвеген[8] и лижем друг у друга леденец на палочке. Развлечение, конечно, для маленьких, но у меня ведь шок от скальпирования и я слышала, что при черепных травмах сахар полезен. Ветер обдувает мою стриженую голову, мы останавливаемся у фотоателье. Я смотрю на отражение в витрине. Парикмахер подстриг волосы у висков – выбора-то особого не было, – а сверху оставил чуть подлиннее. Выглядит вполне ничего. Вполне ничего. Во всяком случае, так я говорю самой себе. Может, мне тоже надеть бейсболку?

Марта протягивает руку к моей голове, не боясь, что пальцы запутаются в волосах:

– Тебе идут короткие волосы.

– Спасибо, а тебе длинные.

Марта улыбается, но вдруг становится серьезной и шепчет:

– Я должна извиниться перед тобой.

– ХВАТИТ извиняться за стрижку! Я тебе запрещаю!

– Нет, я не за это… я за то, что… что я сказала… сказала «я умираю», когда пришел твой папа.

Слова наскакивают друг на друга, говорит Марта так быстро, что трудно разобрать. Она вынимает изо рта красный леденец, нервно вертит его в пальцах. Вид у нее несчастный. Я морщу лоб. Не понимаю, что она имеет в виду.

– Извини, что я так сказала.

Наконец до меня доходит.

– О-о, Марта! Ничего страшного. Пойдем домой, очень есть хочется. Как говорится, голова болит, а желудок есть велит! Пошли?

Я сказала это жутко веселым голосом. Пункт 1. Остричь волосы. Сделано!

Особенная поневоле

Сегодня двадцатое марта, у меня день рождения! Мне исполнилось двенадцать. Число одиннадцать – порядковый номер химического элемента натрия – сменилось на двенадцать – порядковый номер химического элемента магния. Мы сейчас в школе проходим химические элементы. Или ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ! – так, с ужасным нажимом, сказала бы Сесилия. Я люблю натрий, потому что это, типа, соль. А я люблю соленое. Если бы мне предложили выбрать есть только солености или только сладости, я бы выбрала первое. А в моем классе почти все выбрали бы сладости. Я в этом смысле особенная. И еще в одном, к сожалению. Поневоле.

Папе сорок семь, это порядковый номер серебра. Я думаю, это здорово. А про магний я понятия не имею, хорошо это или плохо, потому что я, типа, не знаю про него ничего.

Я лежу под одеялом и пытаюсь заснуть. На кухне сидят папа, бабушка и дядя Осси, они гремят посудой и перешептываются. У бабушки совсем старческий голос. Осси намного младше папы, ему, типа, двадцать девять или тридцать, точно не помню, так что не знаю, какой порядковый номер у его химического элемента.

В комнату через щелки между полосками жалюзи проникает рассеянный свет. Пока я спала, папа собрал все разбросанные на полу вещи. Меня это всегда немного смущает. Вечером перед сном – полный хаос, а проснешься – идеальный порядок.

Дарт Вейдер[9], мой будильник, показывает 06:47.

И продолжает показывать 06:47.

Все еще 06:47. Как это может быть, чтобы часы показывали 06:47 так долго? Уму непостижимо! Папа называет такие нескончаемые минуты минутами SL[10]. Бывает, стоишь на платформе, ждешь поезда, на электронном табло высвечивается красным «3 минуты». И вот три минуты уже прошли, а на табло по-прежнему «3 минуты». SL-минуты – самые долгие на свете.

У меня на часах по-прежнему 06:47. Может быть, там что-то заело? Я трясу Дарта, но это не помогает, и я ставлю его на место. Он смотрит на меня блестящими черными глазами.

Я шепчу:

– Ну, давай же, малыш Дарти!

И вот, наконец, 06:48.

Вдруг в моей голове стучит:

– Я хочу, чтобы она жила, я хочу, чтобы она жила, я хочу, чтобы она жила до ста лет!

Разве это нормально, когда некоторые вещи все время напоминают о себе, хотя ты стараешься о них не думать? Жить до ста лет. Конечно, здорово, если бы мама не умирала до этого возраста. Или, по крайней мере, лет до пятидесяти. Тогда бы я успела стать взрослой. И что, мне было бы легче? Я вспоминаю прошлый день рождения, когда мне исполнилось одиннадцать. Как мама вошла. Как пела. Вспоминаю ее запах. Я всегда его чувствовала, если мама недавно встала с постели. Вспоминаю, как она меня обнимала, а я прижималась к ней и нюхала ее волосы на затылке. Там они особенно пахли мамой. А она смеялась – думала, я ее щекочу. Я так боюсь забыть этот запах.

Маме было тридцать шесть. Я буду становиться старше и старше, а она нет. Ей всегда будет тридцать шесть. Тридцать шесть – порядковый номер криптона. Криптон – благородный газ, но газ – штука недолговечная. Мама тоже недолговечная. Сомневаюсь, что она могла дожить хотя бы до семидесяти девяти. Семьдесят девять – порядковый номер золота. А золото бессмертно.

Папа, бабушка и Осси стоят в дверях моей комнаты и поют так громко, что стекла в окнах звенят. Папа стоит впереди и держит поднос. Сегодня на завтрак то, что я люблю: горячий шоколад со сливками. Фруктовый салат и йогурт. Поджаренный хлеб с маслом и клубничным вареньем. Папа все красиво сервировал: зажег свечку, положил салфетку с леопардом, даже поставил маленький цветок в подставку для яйца. Цветок наверняка взят в пиццерии «Санкт-Паули». Я сажусь на кровати. Осси топчется рядом с папой. Рукава цветастой рубашки закатаны, так что видны татуировки.

Осси говорит:

– Ты ведь уже не спала!

Он обнимает меня. От Осси пахнет куревом, но сержусь на него не так сильно, как на папу. К тому же он всегда так пахнет – не могу же я сердиться все время. Во всяком случае, на Осси.

Я говорю:

– Поспишь тут, когда трезвонят в дверь, типа, в полседьмого утра.

– Вот оно что! Он безнадежен, – говорит папа. – Я же послал тебе эсэмэску: «Заходи тихо! Дверь открыта!» Иногда мне кажется, ты вообще не читаешь моих сообщений.

Папа смотрит на Осси. Осси теребит свои волосы. У него прическа как у Элвиса[11]. То есть, на самом деле, он не теребит, а, типа, приглаживает их. Очень осторожно, как гладят кроликов. Наверно, потому что у него на волосах пропасть воска, спрея и другой ерунды. Случись на улице ураган, в прическе Осси даже волосок не дрогнет.

– Нет, я читаю… ну иногда, может быть, забываю… Ты же знаешь… у меня СДВГ[12].

У Осси во всем виноват СДВГ. Опоздал – СДВГ. Забыл что-то купить – СДВГ. Не слышит, что ему говорят, – СДВГ. Это я не к тому, что он врет. Я знаю, людям с СДВГ какие-то вещи даются труднее, чем другим. Но иногда все же думаю, что это заболевание – очень удобная штука. Всегда можно на него что-нибудь свалить.

Осси ерошит мне волосы.

– Мне нравится твоя новая прическа.

– А мне твоя старая.

Я улыбаюсь.

Осси уступает место бабушке, которая терпеливо ждала своей очереди.

Она тяжело садится на край кровати. Та скрипит. Бабушка весит за сто кило. Хотя она утверждает – всего девяносто восемь. Папа говорит, трудно смириться с трехзначной цифрой, когда речь идет о твоем весе, поэтому бабушка немножко привирает. Она кладет мне на колени большой мягкий пакет. Он завернут в белую бумагу в голубой цветочек, как и все ее подарки. На самом деле это не подарочная бумага, это обои. Лет пятнадцать назад бабушка купила по случаю двадцать рулонов этих обоев, потом решила, что ей не нравится узор, но сдавать покупку в магазин было уже поздно.

Бабушка крепко держит мою руку. И долго смотрит мне в глаза – так долго, что мне уже неловко. Потом говорит:

– Ну, Саша, и как ты чувствуешь себя теперь? Когда тебе двенадцать?

Похоже, она ждет, что я отвечу как-то глубокомысленно. Изреку какую-нибудь мудрость в духе того, что жизнь – это дар судьбы, или whatever[13]. Но у меня в запасе ничего такого нет.

– Э-э… ну, это… это как переход от натрия к магнию.

Бабушка смотрит вопросительно.

Папа поясняет:

– Они сейчас проходят химические элементы. Двенадцать – это порядковый номер магния.

– А-а, понятно. Я принимаю магний от изжоги, – говорит бабушка.

Окей. Спасибо за информацию, бабушка. Теперь я знаю о магнии больше.

Папа ставит поднос на пол и крепко меня обнимает.

– Поздравляю, старушка!

Он кажется веселым. И выглядит очень по- домашнему в своих пижамных штанах и поношенной майке. На нем нет очков. А когда на папе нет очков, его лицо совсем другое – как будто раздетое. Или как будто он только что проснулся. Типа, так выглядела бы панда без черных кругов вокруг глаз.

– Осси, неси пакеты!

– Сейчас!

Осси выбегает из комнаты и через пять секунд возвращается с тремя пакетами, бросает их на кровать. Вываливаются маленькая коробка, перевязанная красной лентой с бантом, еще один пакет, мягкий (наверно, с какой-то одеждой), и коробка побольше, довольно твердая, завернутая в синюю бумагу. Это что, книга? (Надеюсь, что-то другое. Не забывай третий пункт списка: Не читать книг.)

Я перевожу взгляд с папы на Осси.

– Какой подарок от кого?

– Все от меня, – отвечает папа.

Осси смущен.

– Понимаешь, не успел вчера… магазины уже… как бы закрылись.

– Магазины, как известно, открываются в шесть утра, – говорит папа.

– Но я ТОЧНО знаю, что я тебе куплю, и скоро ты это получишь.

Папа закатывает глаза.

Я говорю:

– Ничего страшного.

Осси виновато пожимает плечами:

– СДВГ.

В бабушкином пакете я нахожу белый, пушистый, супермягкий плед и супермягкую подушку, на ощупь похожую на кролика (но, к счастью, это не кролик!). Мне очень нравится. От папы я получаю атлас (лучше книги не придумаешь – читать не надо, одни картинки) и пару симпатичных джегинсов (они темно-синие, но я обменяю их на красные или, может, желтые). Наконец я беру маленькую коробочку. Все трое внимательно, выжидающе смотрят на меня. Ясно – они знают, что внутри.

– Может, там часы? Или бусы?

Я трясу коробку, но там что-то очень легкое – не гремит. Тогда я о-очень ме-едленно, до ужаса медленно развязываю красную ленту. Открываю крышку и ничего не понимаю. Внутри лежит фотокарточка, и все. Собаки. Щенка. Кокер-спаниель, кажется. Шерсть у него светло-коричневая, цвета молочного шоколада. Он такой хорошенький, что дыхание перехватывает. Я переворачиваю карточку. На обороте написано: «Поздравляю! Через шесть недель я буду твоим!»

Я вопросительно смотрю на папу. Не понимаю. Ничего не понимаю.

Папа светится от радости.

– Она будет твоей! Собака! Я много думал и понял, это будет очень хорошо. Для тебя. Для нас. После… всего, что случилось.

Я начинаю понимать. Мне подарят щенка. Щенка! Внутри растекается что-то теплое и нежное. Как будто маленький кокер-спаниель с мягкой шерсткой цвета молочного шоколада уже лежит у меня на коленях.

Я смотрю на папу. Я выпрашивала собаку с тех пор, когда мне исполнился год. ОДИН год! «Ав-ав» было моим третьим словом. Первым «мама», потом «лампа», потом «ав-ав». «Папа» на четвертом месте. Бедный папа. Но теперь он на первом. Мой интерес к лампам поуменьшился.

Папа смотрит на меня. Он сияет. Краем глаза я вижу Осси, который нетерпеливо переминается с ноги на ногу – словно танцует. Ему трудно стоять спокойно. Бабушка сидит, где и сидела, – на краю моей кровати. Грузная и неподвижная, но с улыбкой на губах.

Щенок, который будет моим, только моим. Маленький щеночек, которого я буду целовать, обнимать, учить сидеть, крутиться вокруг себя и подавать лапу.

Нет.

Меня как будто окатили холодной водой из ведра. Щенок. Мне же нельзя его приручать. Ничего не выйдет. Я не могу. Это невозможно. Пункт 2. Не приручать никаких живых существ.

Нежное тепло в животе исчезло в одно мгновение. Как будто я прыгнула в снег после бани. Я с трудом закрываю коробку. Моя рука дрожит, но я не должна больше видеть фотокарточку с этим мягким пушистым щенком. Заматываю коробку лентой. Получается не сразу. Завязываю двойной узел. Даже четверной. И говорю:

– Папа, ничего не выйдет. Это невозможно.

Папа щурится, он растерян.

– Ты о чем?

– Я не могу заботиться о собаке. Это невозможно.

Папа смотрит на меня так, как будто я ударила его по лицу.

– Что… что? Ты о чем?

– Не могу. Говорю, не могу! Это невозможно. Спасибо, но нет.

Я чувствую, как на глазах у меня появляются слезы. Но я сопротивляюсь. Нельзя плакать. Я, как обычно, стараюсь сдержаться. В горле комок. Я не могу его проглотить. Не могу дышать. Вскакиваю с кровати и бросаюсь вон из комнаты, наскочив по дороге на Осси. Он теряет равновесие и рушит мою постройку из лего – она уже полгода спокойно пылилась в моей комнате. Закрываюсь в туалете. Смотрю в зеркало. Вот она я. Саша. Двенадцати лет. Порядковый номер магния. Закрылась в туалете. С коротко остриженными волосами, к чему никак не может привыкнуть. Глаза карие с золотистой оболочкой вокруг зрачков.

Мамины глаза.

Эти глаза наполняются слезами. Я осторожно, осторожно ложусь на пол, чтобы слезы не вылились. Смотрю на потолок, на котором начинает отслаиваться краска. Стараюсь не моргать, чтобы слезы все же не выкатились. Нельзя плакать. А если слезы стоят в глазах, но не катятся по щекам, то это не считается. Я вспоминаю свой список – чтобы отвлечься. 1. Остричь волосы. 2. Не приручать никаких живых существ. 3. Не читать книг. 4. Носить только яркую одежду. 5. Не думать слишком много (лучше вообще не думать). 6. Отменить прогулки в лесу. 7. Стать Comedy Queen!

Я спрашиваю себя: вот я лежу тут такая, а вдруг на самом деле пункт 2 – ужасная ошибка?

Нет. Все правильно. Так надо.

Обожаю Марту

Не хочу устраивать праздник в этом году. Я этого просто не вынесу. Не хочу, чтобы ко мне домой пришел народ, толпился в комнатах и глазел по сторонам. Тогда будет еще заметней, что мамы в этом году на празднике нет.

Конечно, можно отметить день рождения как-нибудь еще. Папа, например, предложил «приключенческое путешествие» в лесу в Хелласгорден[14]. Там есть такой специальный маршрут. Мысль, конечно, хорошая (хотя я в этом не вполне уверена). Но:

А. Мне нельзя в лес. (Пункт 6. Отменить прогулки в лесу.)

Б. Устраивать праздник на улице? В марте? В Швеции? Я же не факир, который разжигает костер внутри себя. Терпеть не могу холод.

В. «Приключенческий маршрут». Ну уж нет, мне приключений и в жизни хватает.

Г. В этот маршрут входит (назовем только самые дикие вещи) прогулка по верхушкам деревьев.

Да-да, вы правильно услышали. Я считаю, ходить по земле – и то нелегко, а тут по воздуху. Вот в Библии написано, что Иисус ходил по воде. То есть он понимал, что по воздуху ходить нельзя. (К тому же наверняка вода была покрыта льдом, когда он по ней ходил.) Да и зачем тогда нам дана суша?

А тут ведь совсем ничего твердого не будет под ногами. Хоть бы мостик построили, чтобы перебираться с дерева на дерево. Но не-ет. Тогда не будет никакого ВЫЗОВА. Там висят только шаткие досточки на высоте не менее десяти метров. А бывает, что даже их нет. Так и болтаешься на старом потертом канате. Или балансируешь на ветке дерева. Повторяю: в ДЕСЯТИ МЕТРАХ от земли. А в конце этого путешествия летишь по воздуху метров сорок на тарзанке, привязанный какой-то тоненькой веревкой, и приземляешься прямо в хлипкую деревянную хижину. Если, конечно, не наскочишь лбом на сосну. Внимание! Люди идут на это добровольно. И платят деньги. Вот так.

Д. У меня нет настроения устраивать праздник.

Е. Единственный, кого я хочу сегодня видеть, – это Марта.

Марта пригласила меня зайти к ней после школы. Не как обычно – сразу после уроков, – а на полчаса позже. У нее еще были какие-то дела. И вот я звоню в дверь, она открывает, и я даже не успеваю сказать «Привет!», как она кричит мне хриплым голосом «Подожди здесь!»

Я остаюсь в коридоре, а Марта убегает в кухню. Рассматриваю развешенные на стенах фотографии ее родственников – у всех ужасно серьезные лица. Фотографии черно-белые, но я думаю, эти родственники были такими же розовощекими, как сама Марта, или вроде того. Мне нравится ее кожа. Она почти прозрачная. Когда Марта закрывает глаза, видны тоненькие прожилки на веках. А ей больше нравится моя кожа. Марта говорит, она такого цвета, будто я загораю круглый год. У мамы была такая же. Может быть, всегда нравится то, чего у тебя нет?

Стены в коридоре буквально увешаны фотографиями. Между рамками не больше трех сантиметров. На одном снимке две женщины смотрят прямо в объектив, у обеих волосы собраны в пучок. На платьях какое-то абсурдное количество пуговиц – так много, что, наверно, уходило полдня, чтобы застегнуть их. А потом еще полдня, чтобы расстегнуть и снять одежду перед сном. Представляю, как они возмущались: «Когда наконец изобретут молнию?!» Но на фотографиях обе выглядят довольными. Положили руки на швейную машинку, которая стоит между ними на столе. Как будто это их любимый ребенок.

На другой фотографии мужчина в костюме и жилете, с блестящими волосами и огромными, торчащими усами. Он сидит, довольный, рядом с чучелом лисы. Чучело, на мой взгляд, довольно обшарпанное. И эти взрослые еще недовольны, что МЫ делаем селфи!

Тут раздается голос Марты:

– Заходи!

Я, наконец, захожу в кухню. Оказывается, Марта устроила вечеринку для нас двоих! А я-то думала, она просто так задержалась. На столе стоит большущий десерт – меренги с шоколадом. Такого огромного десерта я еще не видела. Марта называет меренги муренами. Так интересней.

Я говорю, всплеснув руками, – точно как моя бабушка:

– Вот это да! Когда ты успела? После школы?

– Я встала дико рано, типа в четверть седьмого, а продукты закупила еще вчера, так что как раз.

Марта произносит всю фразу на одном выдохе. На моем лице – широкая улыбка. Марта – лучшая во вселенной. Не знаю, что люблю больше – меренги или Марту. Или нет, знаю. Марту. Но и меренги обожаю.

– У меня ушла целая большая коробка мороженого, два пакета с меренгами, три банана и почти целая упаковка замороженной клубники. И конечно, шоколад. Очень много шоколада!

Она натягивает свою бейсболку так, что уши оттопыриваются сильнее обычного. Выжидающе смотрит на меня.

– Марта! Ты – супер!

У Марты краснеют щеки.

– Я не знала, любишь ли ты взбитые сливки, так что не добавила… но можно добавить… куда же я их поставила?

Марта оглядывается и выуживает из кухонной утвари спрей со взбитыми сливками.

– Сейчас я покажу тебе, как я их люблю!

Марта протягивает мне банку, а я широко открываю рот и до отказа наполняю его взбитыми сливками. Они холодные и воздушные. Марта громко смеется и кричит:

– Подожди!

И кладет мне в рот поверх сливок клубничину.

– Ка-о!

Это я хотела сказать «как торт», но у меня не получилось. Рот забит сливками, они, скользя, постепенно опускаются в горло. Тут мы начинаем хохотать, и сливки брызгают на пол.

Марта берет две бенгальские свечки и делает вид, что собирается воткнуть их в сливки у меня во рту, но потом вставляет в меренги на блюде и зажигает. Горячие желто-белые искры трещат и разлетаются, а Марта скороговоркой поет «С днем рожденья тебя». Такого исполнения этой песни еще никто и никогда не слышал!

Мы не стали доставать тарелки, едим прямо с блюда. Вкусно – просто ужас! Воздушное, прохладное, похрустывающее, сладкое блаженство. Мы ничего не говорим, только мычим «м-м-м», а Марта еще «м-м-ням-ням», но это она специально меня дразнит. Знает, что я «ням-ням» терпеть не могу. Мы съели почти весь десерт.

После такого Марте необходимо отдохнуть, она ложится на кровать. Ее постель идеально застелена, на теплом покрывале ворсистыми шерстяными нитками выткана панда, сверху лежат как минимум десять разноцветных подушек. Я ложусь рядом с Мартой. Мы лежим «валетом».

– Не могла бы ты убрать свои ноги от моего лица! – говорит Марта и толкает щекой мои ступни.

– А ты не могла бы убрать свое лицо от моих ног, please?

Тогда Марта щекочет мои пятки.

Я смотрю на свой раздутый живот, который, кажется, сейчас треснет.

– О, my god![15] НИКОГДА в жизни я так не объедалась!

Марта вторит мне, тяжело дыша:

– Я больше никогда не смогу ничего съесть, никогда!

Вдруг она садится, шарит рукой под кроватью, вытаскивает оттуда пакет и ставит его мне на бедро. Пакет соскальзывает на покрывало. В нем что-то твердое.

– Что это? Подарок? Мне?

– Почему ты так удивляешься? У тебя же день рождения.

Я тоже сажусь и начинаю разворачивать пакет. Похоже, книга. О нет! Пункт 3. Не читать книг. Но в пакете оказался блокнот! С розовым фламинго на обложке.

– Чтобы ты записывала сюда смешные шутки. Для твоего стендапа!

Вот это да! Марта и в самом деле супер!

– Марта… спасибо! Это здорово! Осталось только научиться шутить. Как в стендапе! Стендапить!

Я натужно смеюсь.

– Наверно, в гугле про это можно что-то найти.

Марта подскакивает к письменному столу и включает компьютер. Раньше я ужасно завидовала, что у Марты есть собственный компьютер. Но теперь мне достался старый мамин. Сначала я вообще не хотела к нему подходить, но потом все-таки стала им пользоваться. Все равно стоит в моей комнате без дела.

Марта набирает в «Поиске»: «как научиться делать стендап». Выпадает куча разных упоминаний. В основном на английском. Мы просматриваем их одно за другим.

Попадаются очень важные слова, я записываю их в свой новый блокнот:

SET UP: Первая часть шутки, завязка. Содержит информацию, необходимую для понимания шутки.

PUNCHLINE: Ударная строка, должна рассмешить публику. Кульминация шутки.

Марта снова ложится на кровать. Она говорит, что «мурены» ввели ее в кому. Я читаю ей вслух:

– Сетап должен создать у публики впечатление, что шутка будет развиваться в известном ей направлении, а неожиданная ударная строка делает шутку по-настоящему смешной.

Марта спрашивает:

– Как удар в боксе?

– Да, но не совсем. Это все-таки ударная СТРОКА.

Марта сонным голосом:

– Не понимаю.

– Ну, например, в анекдоте про «немца, русского и Бельмана[16]…»

– Почему всегда именно Бельман? – говорит Марта и тихонько рыгает.

– Просто так говорится. Помолчи. Так вот, немец, русский и Бельман поспорили, у кого папа меньше всех. Немец говорит: «Мой папа такой маленький, что помещается в коробке из-под обуви». А русский: «А мой папа такой маленький, что помещается в спичечный коробок».

– Действительно, крошка папа.

Мы смеемся.

– Окей, это был сетап. А теперь!.. Подготовься к ударной строке. Вот она: «А Бельман заплакал и сказал: „А мой папа завалился за плинтус и умер“».

Марта сидит с каменным лицом, потом широко зевает.

– Не самая смешная шутка из тех, что я слышала в этом году.

Вообще-то Марта очень милая и очень искренняя. В принципе, это хорошо, но я все же показываю ей язык, отворачиваюсь и пишу дальше:

RUTIN: несколько шуток про суровые будни.

SЕТ: Несколько шуток подряд. Сет может длиться от нескольких минут до нескольких часов, зависит от шоу.

ПРО БОМБЫ. К черту! Никто не смеется.

ПРО СМЕРТЬ. Идет на ура. Все смеются.

Это ж надо! Даже когда я учусь смешить людей, находится слово, напоминающее мне о маме. Но я гоню эти мысли. Пункт 5. Не думать слишком много. Не думать слишком много. Не думать слишком много.

Я украдкой взглянула на кровать. Похоже, Марта заснула на горе подушек. Светлые локоны разметались, бейсболка налезла на глаза. Мне надо придумать шутку. Смешную шутку, а не странный анекдот про Бельмана.

Я достаю мобильный телефон, где у меня записаны смешные случаи и штуки, которые действуют на нервы. Длинные бороды сеттеров, запутавшиеся наушники, всякая ерунда из соцсетей, люди, которые постоянно задают вопросы, когда смотрят фильм, папа, который не закрывает дверь, хотя его об этом попросили. Все это недостаточно смешно.

Слышу тихое посапывание. Марта, наверное, сильно устала. Вдруг мне вспомнилось, как на прошлой неделе я покупала пончик после школы. Кажется, тут затаилась шутка. Она как будто шевелится в глубине моего мозга. Я начинаю писать. Пишу, зачеркиваю, снова пишу. Минуты летят, а я продолжаю писать в своем блокноте с фламинго на обложке. И тихо проговариваю слова себе под нос. Пробую разные формулировки. Выбираю, какая лучше. Смешнее. Я забыла о времени и не знаю, сколько прошло – четверть часа, полчаса или час. И на этот раз дело не в электронных часах.

Наконец я откладываю ручку, шутка готова. Моя первая собственная шутка! С сетапом, ударной строкой и всем таким. Я встаю и трясу Марту. Сдвигаю бейсболку и поднимаю указательным пальцем одно ее веко. Синий глаз недовольно смотрит на меня.

– Марта, Марта, послушай!

– Что?

– Я придумала свою первую смешную шутку!

Марта проснулась, она зевает и потягивается, как кошка.

– Окей. Давай.

Я встаю перед ней. Делаю глубокий вдох. Потом выдох. На меня нападает странная нервозность. Но если я сейчас не смогу сделать это перед Мартой, перед кем тогда смогу?

В груди сильно бьется сердце, но я начинаю:

– Так. На днях я была в кафе и купила пончик.

– В каком кафе? В «Манем»?

– Это не важно. Помолчи, Марта! И мне дали чек. Зачем мне чек на пончик? Я плачу, мне дают пончик, вот и все. Зачем тратить бумагу и чернила на такую покупку?!

Я делаю короткую артистическую паузу и продолжаю: