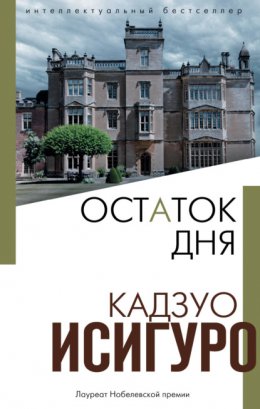

Читать онлайн Остаток дня бесплатно

Пролог: июль 1956 года

Дарлингтон-холл

Все вероятней и вероятней, что я и в самом деле предприму поездку, которая занимает мои мысли вот уже несколько дней. Поездку, нужно заметить, я предприму один, в удобнейшем «форде» мистера Фаррадея; направлюсь же в западные графства, что, как я ожидаю, позволит по дороге обозреть много красивейших мест сельской Англии. В Дарлингтон-холле, таким образом, меня не будет дней пять, а то и шесть. Идея путешествия, должен я подчеркнуть, принадлежит мистеру Фаррадею, который пару недель тому назад самолично сделал мне это в высшей степени любезное предложение, когда я протирал портреты в библиотеке. Если не ошибаюсь, я как раз стоял на стремянке и вытирал пыль с портрета виконта Уэзебери, когда вошел хозяин со стопкой книг, каковые он, вероятно, собирался поставить на полку. Увидев мою персону, он воспользовался случаем и сообщил, что сию секунду принял окончательное решение отбыть в Соединенные Штаты на пять недель в августе – сентябре. Объявив об этом, хозяин положил книги на стол, уселся в chaise-longue [1] и вытянул ноги. Глядя на меня снизу вверх, он сказал:

– Послушайте, Стивенс, мне вовсе не нужно, чтобы все время, пока меня не будет, вы сидели взаперти в этом доме. Почему бы вам не взять машину да не съездить куда-нибудь на несколько дней? Поглядеть на вас, так отдых очень даже пойдет вам на пользу. Предложение это обрушилось на меня так неожиданно, что я, право, не знал, что и сказать. Помнится, я поблагодарил его за заботу, но, видимо, не ответил ничего определенного, потому что хозяин продолжал:

– Я серьезно, Стивенс. Мне и в самом деле кажется, что вам следует отдохнуть. Бензин я вам оплачу. А то вы, ребята, всю жизнь торчите в этих старых особняках, всегда при деле, так где же вам выкроить время поездить по своей прекрасной стране?

Хозяин не впервые заговаривал на эту тему; больше того, это, кажется, по-настоящему его беспокоит. На сей раз, однако, мне прямо на стремянке пришло в голову, как можно было бы ответить – ответить в том смысле, что лица нашей профессии, хотя и нечасто видят страну, если понимать под этим поездки по графствам и осмотр достопримечательностей, на самом деле «видят» больше Англии, чем многие прочие, благо находятся в услужении там, где собираются самые важные дамы и господа государства. Разумеется, все это я мог изложить мистеру Фаррадею, лишь пустившись в объяснения, которые, не дай бог, показались бы самонадеянными. Посему я ограничился тем, что просто сказал:

– Я имел честь видеть лучшее, что есть в Англии, на протяжении многих лет, сэр, в стенах этого дома.

Вероятно, мистер Фаррадей меня не понял, потому что продолжал:

– Нет, в самом деле, Стивенс. Чтоб на собственную страну да не посмотреть – это никуда не годится. Послушайте моего совета, выберитесь из дому на несколько дней.

Как и следовало ожидать, в тот раз я отнесся к предложению мистера Фаррадея недостаточно серьезно, посчитав это очередным проявлением незнакомства американского джентльмена с тем, что принято и что не принято в Англии. Потом я, правда, изменил отношение к этому предложению, больше того, идея автомобильной поездки на Западное побережье овладевает мной все сильнее. В основном это, конечно, объясняется – и с какой стати мне это скрывать? – письмом от мисс Кентон, первым чуть ли не за семь лет, если не считать поздравительных открыток на Рождество. Сразу же поясню, что именно я имею в виду; я имею в виду, что письмо мисс Кентон вызвало у меня некоторые соображения касательно моих профессиональных занятий в Дарлингтон-холле. Хотелось бы подчеркнуть, что озабоченность по поводу указанных профессиональных занятий и заставила меня пересмотреть отношение к великодушному предложению хозяина. Тут, однако, требуется более подробное объяснение.

Дело в том, что за последние несколько месяцев я допустил ряд погрешностей при исполнении своих прямых обязанностей. Нужно сказать, что все эти погрешности сами по себе не заслуживают серьезного внимания. Тем не менее вам, полагаю, понятно, что у лица, не привыкшего допускать такие погрешности, подобное развитие событий вызвало известное беспокойство; пытаясь установить причину ошибок, я и вправду начал придумывать разного рода панические объяснения, но, как часто бывает в таких случаях, проглядел очевидное. И только поразмыслив над письмом мисс Кентон, я прозрел и понял простую истину – все погрешности последних месяцев проистекают всего лишь из-за неверного распределения обязанностей между слугами.

Всякий дворецкий, само собой разумеется, несет ответственность за тщательнейшую разработку схемы распределения обязанностей. Кто сочтет, сколько раздоров, возведенной напраслины, необоснованных отказов от места, сколько загубленных в самом начале карьер следует отнести на счет небрежности дворецких при составлении схемы распределения обязанностей? Могу заявить, что я, безусловно, согласен с теми, для кого способность составить хорошую схему распределения обязанностей – краеугольный камень искусства приличного дворецкого. Мне за свою жизнь довелось составлять много таких схем, и я могу без ложной скромности сказать, что лишь считаные из них приходилось впоследствии дорабатывать. И если в Дарлингтон-холле обязанности между слугами распределены неправильно, то вина за это ложится только на меня и ни на кого другого. Однако справедливости ради нужно отметить, что в данном случае мне пришлось столкнуться с беспримерно трудной задачей.

Но расскажу по порядку. Когда обе стороны пришли к соглашению и этот дом, два века принадлежавший семейству Дарлингтонов, перешел в другие руки, мистер Фаррадей сообщил, что не станет сразу же переселяться, а задержится в Соединенных Штатах еще на четыре месяца: покончить с делами. Между тем ему бы очень хотелось сохранить в Дарлингтон-холле штат, служивший при прежнем владельце, – штат, о котором он слышал много хорошего. Названный «штат» представлял собой всего-навсего рабочую группу из шести человек, которых наследники лорда Дарлингтона оставили следить за домом до завершения переговоров о продаже; к сожалению, сразу же по продаже все ушли, и единственное, что мне удалось сделать для мистера Фаррадея, – это уговорить остаться миссис Клементс. Я написал новому хозяину и извинился, что так получилось; в ответном письме он распорядился нанять новых слуг, «достойных великолепного старинного английского дома». Я постарался незамедлительно исполнить пожелание мистера Фаррадея, но, как вы знаете, в нынешние времена весьма нелегко подыскать новых слуг, удовлетворяющих принятым требованиям. Я был рад нанять Розмари и Агнес по рекомендации миссис Клементс, однако больше никого не нашел вплоть до дня нашей первой деловой встречи с мистером Фаррадеем весной прошлого года, когда он ненадолго приезжал в Англию осмотреться. Именно в тот день мистер Фаррадей в непривычно пустом хозяйском кабинете Дарлингтон-холла впервые пожал мне руку, хотя к тому времени мы уже были достаточно наслышаны друг о друге: со слугами вышла незадача, но мой новый хозяин имел возможность и по другим поводам проверить способности, каковых я, по счастью, видимо, не лишен, и, рискну утверждать, нашел, что на них можно положиться. По этой причине, как мне кажется, он сразу же смог вступить со мной в деловую доверительную беседу, а отбыв, оставить в моем распоряжении немалую сумму для оплаты расходов на разнообразные приготовления в связи с его предстоящим переселением в Дарлингтон-холл. Во всяком случае, я хочу сказать, что в ходе именно этого собеседования я затронул вопрос о трудностях найма в наше время подходящей прислуги; мистер Фаррадей немного подумал и попросил меня как-нибудь да изобрести такую схему распределения обязанностей («что-то вроде расписания дежурств прислуги», как он выразился), при которой для поддержания в доме порядка хватило бы наличного штата из четырех человек – миссис Клементс, двух юных горничных и меня самого. Он согласился, что для этого, вероятно, потребуется «зачехлить» какие-то помещения, но призвал меня использовать весь мой опыт и знания, чтобы этих помещений было по возможности меньше. Вспомнив о временах, когда под моим началом было семнадцать человек прислуги, и зная, что не столь уж давно штат Дарлингтон-холла насчитывал двадцать восемь человек, я подумал, что распределять обязанности таким образом, чтобы тот же самый дом обслуживали всего четверо, – дело, мягко говоря, неблагодарное. Я попытался скрыть обуревавшие меня сомнения, но, видимо, не вполне в этом преуспел, ибо мистер Фаррадей тут же добавил, как бы для ободрения, что при необходимости можно нанять еще человека. Однако, повторил он, ему бы очень хотелось, чтобы я постарался «управиться пока вчетвером».

Как многие коллеги, я, естественно, питаю неприязнь к основательным изменениям в заведенном порядке. Но в отличие от некоторых не вижу ничего хорошего и в приверженности традиции ради нее самой. В век электричества и современных отопительных систем нет ровным счетом никакой нужды держать столько слуг, сколько требовалось всего одно поколение назад. Больше того, я давно пришел к выводу, что раздувание служебного штата только ради поддержания традиции – а это ведет к тому, что избыток свободного времени развращает слуг, – является существенной причиной резкого падения уровня профессиональных стандартов. К тому же мистер Фаррадей дал ясно понять, что крайне редко намерен устраивать большие приемы вроде тех, какие в прошлом часто бывали в Дарлингтон-холле. Вот почему я со рвением взялся исполнять задание мистера Фаррадея: много часов просидел над схемой распределения обязанностей и уж никак не меньше времени потратил на ее обдумывание, пока выполнял другие свои обязанности или перед сном, отдыхая в постели после рабочего дня. Когда мне казалось, что решение найдено, я всякий раз тщательно проверял, не допустил ли какой оплошности, и рассматривал его со всех сторон. Наконец я разработал схему, которая, вероятно, не вполне отвечала требованиям мистера Фаррадея, однако мне казалась лучшей из всех, какие можно придумать. Самая красивая часть дома сохранялась в рабочем состоянии; требовалось законсервировать обширные служебные помещения, включая задние комнаты, две кладовые и старую прачечную, а также комнаты для гостей на третьем этаже; весь первый этаж и изрядное число комнат для гостей оставались, таким образом, открытыми. Подразумевалось, что нынешний штат из четырех человек мог справиться со своими обязанностями лишь с помощью приходящей прислуги. Поэтому предложенная мною схема предусматривала услуги садовника один раз в неделю (летом – два раза) и двух уборщиц, занятых по два дня в неделю. Помимо этого, моя схема требовала радикального перераспределения обязанностей внутри постоянного штата из четырех человек. Я знал, что двум горничным нетрудно будет приспособиться к таким изменениям, но по мере сил постарался облегчить перемены для миссис Клементс – вплоть до того, что возложил на себя кое-какие обязанности, исполнение которых, как вы можете догадаться, требует от дворецкого немалой терпимости. Даже теперь я бы не стал утверждать, что схема дурна: в конце концов, она позволяет вчетвером справляться с невероятным объемом работы. Но вы, несомненно, согласитесь, что оптимальное распределение обязанностей должно учитывать возможность ошибок в случае болезни одного из слуг или иного нарушения нормального хода жизни и свести число этих ошибок до минимума. В данном конкретном случае передо мной, конечно, стояла несколько необычная задача, но я тем не менее не забыл определить указанный «минимум» там, где это было возможно. Меня особенно беспокоило, что миссис Клементс или горничные еще и не захотят браться за исполнение обязанностей, не положенных им по должности, укрепившись в этом своем нежелании мыслями о том, что их рабочая нагрузка существенно возрастает. Поэтому, мучительно размышляя над схемой, я упорно стремился добиться, чтобы миссис Клементс с горничными не только преодолели нежелание выступать в более «эклектичных» ролях, но и сочли для себя новое распределение обязанностей приятным и необременительным.

Боюсь, однако, что в стремлении добиться поддержки у миссис Клементс и горничных я, видимо, не оценил столь же трезво свои собственные возможности; хотя опыт и привычная предусмотрительность в подобных делах не позволили мне брать на себя сверх того, что я был в состоянии выполнить, я, вероятно, проявил небрежность и не предусмотрел для себя запаса свободного времени. Неудивительно поэтому, что на протяжении семи с лишним месяцев эта оплошность заявляет о себе мелкими, однако красноречивыми просчетами. Одним словом, я пришел к выводу, что все объясняется очень просто: я взвалил на себя слишком много.

Вы, пожалуй, удивитесь, как я мог не заметить столь очевидной оплошности при распределении обязанностей. Согласитесь, однако, что подобные вещи не редкость, если долго и упорно думаешь об одном и том же: истина открывается лишь тогда, когда на нее совершенно случайно наталкивают посторонние обстоятельства. Так было и в этот раз: письмо от мисс Кентон, в котором, при всех длинных и довольно невразумительных рассуждениях, звучали явная тоска по Дарлингтон-холлу и, в чем я абсолютно уверен, вполне определенное желание сюда вернуться, побудило меня взглянуть на распределение обязанностей свежим взглядом. И только тут до меня дошло, что нам, безусловно, нужен еще один человек, призванный сыграть поистине решающую роль; что к отсутствию этой штатной единицы и восходят все мои недавние трудности. Чем больше я над этим размышлял, тем очевиднее мне становилось, что мисс Кентон, с ее привязанностью к этому дому и образцовым знанием дела – по нынешним временам такое почти невозможно найти, – именно тот человек, который мне нужен, и без нее схема укомплектования Дарлингтон-холла обслуживающим персоналом не сможет удовлетворять всем требованиям.

Проанализировав таким образом сложившуюся ситуацию, я снова вернулся к любезному предложению, которое мне за несколько дней до того сделал мистер Фаррадей. Мне пришло в голову, что эту автомобильную поездку можно прекрасно использовать в интересах дела, а именно: я мог бы по дороге к Западному побережью заодно навестить мисс Кентон и лично выяснить, с чем связано ее желание возобновить службу здесь, в Дарлингтон-холле. Следует пояснить, что я не раз перечитал последнее письмо мисс Кентон и не допускаю, чтобы намеки на это с ее стороны были просто плодом моего воображения.

При всем том я несколько дней не мог решиться снова заговорить об этом с мистером Фаррадеем. Во всяком случае, я чувствовал – тут есть много такого, что следует прояснить для себя самого, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Например, проблема расходов. Даже с учетом щедрого предложения хозяина «оплатить бензин» такая поездка все равно грозит обернуться немалыми и непредвиденными тратами, если добавить ночевки в гостиницах, завтраки, ланчи и ужины, не говоря уж о том, что в дороге я просто могу захотеть перекусить. Опять же вопрос о костюме: какой именно подойдет для подобного путешествия и имеет ли смысл вкладывать деньги в приобретение новой пары? У меня достаточно прекрасных костюмов, каковые за многие годы достались мне от щедрот самого лорда Дарлингтона и различных гостей, на которых уровень здешнего обслуживания произвел самое благоприятное впечатление. Многие из этих костюмов, возможно, слишком парадны для автомобильной поездки или же старомодны по нынешним временам. Впрочем, есть одна пиджачная пара, которую в 1931 или 1932 году мне подарил сэр Эдвард Блэр; тогда костюм смотрелся как с иголочки и сидел на мне почти по фигуре; в нем, пожалуй, вполне уместно появиться вечером в гостиной или столовой любого пансиона, где я мог бы остановиться. Чего у меня, однако, нет, так это подходящего дорожного костюма, то есть такого, в каком было бы не стыдно сидеть за рулем; вот разве надеть подаренный в войну молодым лордом Чалмерсом – этот костюм мне хоть и явно мал, но зато сшит безупречно. В конце концов я подсчитал, что мои сбережения позволяют покрыть все возможные дорожные расходы и в придачу купить новый костюм. Надеюсь, из-за этой покупки вы не сочтете меня человеком тщеславным; просто если обстоятельства заставят меня отрекомендоваться путешественником из Дарлингтон-холла, тут уж необходим костюм сообразно занимаемому положению. В те дни я также провел немало минут над дорожными картами и проштудировал соответствующие тома «Чудес Англии» миссис Джейн Симонс. Если вы не читали книг миссис Симонс – всего семь, каждая посвящена одному району Британских островов, – горячо их рекомендую. Написаны они в тридцатые годы, но во многом не устарели и сегодня: в конце концов, немецкие бомбы, думается, не изменили нашу провинцию столь уж неузнаваемо. Кстати, до войны миссис Симонс часто гостила в этом доме и даже была в числе тех, кто пользовался у слуг особым расположением, поскольку не стеснялась выказывать им свою признательность. Тогда-то я, питая к этой даме чувство вполне понятного восхищения, и приохотился читать ее книги в библиотеке, как только выпадала свободная минутка. Помнится, вскоре после отъезда мисс Кентон в Корнуолл в 1936 году я часто просматривал том III труда миссис Симонс, в котором перед читателем предстают красоты Девона и Корнуолла в сопровождении фотографий и, что, на мой взгляд, еще более впечатляет, разнообразных рисунков этого края. Таким образом я смог составить определенное представление о местах, куда мисс Кентон перебралась жить с мужем и где сам я никогда не бывал. Но все это, как я говорил, было еще в тридцатые, когда, если не ошибаюсь, книги миссис Симонс пользовались успехом в родовитых домах и на севере, и на юге. Много лет я не заглядывал в эти тома, однако новые обстоятельства побудили меня еще раз снять с полки том про Девон с Корнуоллом и вновь погрузиться в эти чудесные описания и разглядывание иллюстраций. Представьте себе, как я радовался и волновался при мысли, что теперь и сам смогу предпринять автомобильную поездку по тем краям.

В конце концов мне, похоже, не осталось ничего другого, как снова поднять тему поездки в разговоре с мистером Фаррадеем. Я, разумеется, не исключал, что его предложение двухнедельной давности могло быть продиктовано минутным капризом и он уже отказался от этой идеи. Но по моим наблюдениям последних месяцев, мистер Фаррадей не принадлежит к джентльменам, склонным к проявлению самого неприятного из свойств, которое только может быть у хозяина, – непоследовательности. Не было никаких оснований считать, что на сей раз он менее благосклонно отнесется к им же предложенной автомобильной поездке, больше того, что не повторит своего весьма щедрого предложения «оплатить бензин». Тем не менее я всесторонне обдумал, по какому случаю удобней всего заговорить с ним на эту тему; хотя, как было сказано, мне бы и в голову не пришло заподозрить мистера Фаррадея в непоследовательности, однако же представлялось разумным не касаться проблемы, когда он занят или думает совсем о другом. В подобных обстоятельствах отказ вполне мог и не отражать истинного отношения хозяина к существу дела, но после отрицательного ответа мне было бы нелегко еще раз вернуться к этой теме. Отсюда со всей очевидностью следовало, что нужно осмотрительно подгадать момент.

В конце концов я решил, что самое удобное время – когда я днем подаю ему в гостиную чай. Обычно к этому часу мистер Фаррадей возвращается с короткой прогулки по дюнам и редко сразу же садится читать или писать, обычно он занимается этим по вечерам. Вообще-то, когда я вхожу с подносом, мистер Фаррадей имеет обыкновение закрывать книгу или журнал, если до этого читал, вставать, подходить к окнам и потягиваться, словно предвкушая забавный разговор.

Как бы там ни было, я полагаю, что абсолютно точно рассчитал подходящее время, и если все обернулось так, как оно обернулось, то в этом целиком и полностью виновата допущенная мною ошибка – я не учел совсем другого фактора. То есть не придал должного значения тому, что в этот час суток мистер Фаррадей любит беседовать в непринужденных, шутливых тонах. Зная за ним эту склонность и отдавая себе отчет в его предрасположенности к подтруниванию надо мной в такие минуты, я не должен был бы, конечно, вообще упоминать про мисс Кентон, когда вчера принес ему чай. Но прошу принять во внимание, что я, в конце концов, обращался к хозяину с просьбой о щедрой милости, а потому, естественно, хотел намекнуть, что эта просьба продиктована вполне профессиональными соображениями. Вот так и вышло, что я принялся объяснять, почему решил съездить в западные графства, и вместо того, чтобы ограничиться упоминанием о заманчивых достопримечательностях, описанных миссис Симонс, необдуманно заявил, что в тех краях проживает бывшая экономка Дарлингтон-холла. Вероятно, дальше я собирался сказать мистеру Фаррадею, что таким образом получаю возможность проработать вариант, каковой мог бы стать идеальным решением возникших в доме небольших затруднений. Но только я произнес имя мисс Кентон, как до меня внезапно дошло, что распространяться на эту тему в высшей степени неуместно. Мало того что я не мог быть уверен в согласии мисс Кентон к нам возвратиться – я, разумеется, со времени предварительной нашей беседы больше года тому назад ни разу не поднимал перед мистером Фаррадеем вопроса о дополнительной штатной единице. Высказывать свои соображения о будущем Дарлингтон-холла было бы в этих обстоятельствах, мягко говоря, весьма самонадеянно с моей стороны. Боюсь, я довольно внезапно замолк и несколько растерялся. Во всяком случае, мистер Фаррадей воспользовался случаем, широко ухмыльнулся и произнес, растягивая слова:

– Ай-ай-ай, Стивенс. Так вы у нас женолюб – в ваши-то годы.

В высшей степени неудобное положение, лорд Дарлингтон никогда бы не поставил в такое слугу. Я не хочу сказать о мистере Фаррадее ничего плохого – в конце-то концов, он американский джентльмен и часто ведет себя не так, как английский. Он не думал меня обидеть, об этом не может быть и речи, но вы-то, конечно, представляете, до чего мне было неловко.

– Вот уж не подозревал, Стивенс, что вы у нас такой женолюб, – продолжал он. – Помогает душой не стареть, верно? Право, не знаю, стоит ли потворствовать вам в столь сомнительной затее.

Меня, понятно, одолевало искушение тут же, на месте, самым недвусмысленным образом отмежеваться от побуждений, какие он мне приписывал, но я вовремя сообразил, что это значило бы попасться мистеру Фаррадею на удочку и усугубить и без того неприятное положение. Поэтому я продолжал стоять перед ним, сгорая от неловкости, и ждал, когда же он разрешит обещанную поездку.

При том что я пришел тогда в немалое замешательство, мне не хотелось бы быть превратно понятым. Я никоим образом не виню мистера Фаррадея, которого никак нельзя назвать человеком недобрым. Я уверен, что и в тот раз он всего лишь забавлялся, шутил, что в Соединенных Штатах такое подтрунивание, несомненно, свидетельствует о добром, дружеском взаимопонимании между хозяином и слугой и ему предаются как своего рода сердечной потехе. Дабы представить вещи в их истинном свете, я должен сказать, что мои отношения с новым хозяином на протяжении всех этих месяцев были отмечены именно такими розыгрышами с его стороны, хотя, должен признаться, мне так и не ясно, как на них реагировать. Честно говоря, в первые дни пребывания мистера Фаррадея в Дарлингтон-холле его слова пару раз просто-напросто ставили меня в тупик. Так, однажды мне понадобилось спросить у него, прибудет ли джентльмен, которого ждали в гости, вместе с супругой.

– Боже упаси, – ответил мистер Фаррадей. – Но если она все-таки явится, не могли бы вы, Стивенс, избавить нас от нее? Сводили бы, скажем, в какой-нибудь хлев, их полно в усадьбе у мистера Моргана. Порезвились бы с ней на сене. Вдруг окажется, что она в вашем вкусе.

Поначалу я не уразумел, о чем это он. Потом сообразил, что хозяин изволит шутить, и попытался соответственно улыбнуться, но, боюсь, легкая тень замешательства, чтобы не сказать потрясения, промелькнула у меня на лице.

Потом, однако, я научился принимать хозяйские шутки подобного рода как должное и улыбался положенным образом всякий раз, как улавливал в его голосе подтрунивание. Тем не менее я так и не понял, что именно требуется от меня в таких случаях. Возможно, от всей души рассмеяться или даже подбросить в ответ уместную реплику. Последняя мысль беспокоит меня вот уже несколько месяцев, но я так и не пришел к определенному решению. Отнюдь не исключено, что в Америке умение быть всегда наготове с остроумным ответом входит в число достоинств образцового слуги в их, американском, понимании. Да вот же, помнится, мистер Симпсон, хозяин «Герба пахаря», как-то сказал, что, будь он барменом в Америке, не болтал бы он с нами по-дружески, хотя и уважительно, но грубо тыкал бы носом в наши пороки и недостатки, обзывал бы пьянчугами и еще похлеще, а то бы не справился с ролью и не оправдал ожиданий клиентов. Еще вспоминаю, как несколько лет назад мистер Рейн, который ездил в Америку камердинером при сэре Реджинальде Мовисе, заметил, что нью-йоркский таксист в разговорах с пассажирами запросто употребляет такие выражения, что, повтори он их в Лондоне, дело кончилось бы скандалом, а то еще сволокли бы голубчика в ближайший полицейский участок.

В свете этого вполне вероятно, что хозяин, подтрунивая надо мной, искренне рассчитывает, что я ему подыграю, а мою неспособность к этому рассматривает как своего рода служебное упущение. Я уже говорил, что эта проблема изрядно меня беспокоит. Однако боюсь, что подыгрывание не относится к тем служебным обязанностям, каковые я способен исполнять с воодушевлением. Приспособиться к новым обязанностям, исконно не входящим в круг моей деятельности, – еще куда ни шло по нынешним переменчивым временам, но подыгрывание и подтрунивание – это совершенно другая область. Начать с того, что никогда не скажешь наверняка: как раз сейчас от тебя и ждут этого самого подыгрывания. А о чудовищной вероятности промаха – отпустишь шутливое замечание и сразу поймешь, насколько оно неуместно, – и говорить не приходится.

И однако не так давно я набрался-таки смелости и попробовал ответить хозяину надлежащим образом. Как-то утром я подавал мистеру Фаррадею кофе в малой столовой, и он обратился ко мне:

– Надеюсь, Стивенс, это не вы спозаранку раскаркались, как ворона, у меня под окнами?

Я понял, что хозяин имеет в виду пару цыган, собиравших старое железо, – те прошли мимо дома рано утром, выкликая по своему обыкновению: «Кастрюль берем-покупаем». Случилось так, что в то утро я как раз ломал голову над вопросом, ждут или нет от меня подыгрывания господским шуткам, и всерьез растревожился, прикинув, что в этом отношении подводил хозяина не раз и не два и чтó он может обо мне подумать. Поэтому я принялся ломать голову над остроумным ответом, таким, который прозвучал бы вполне невинно и в том случае, если б я неверно оценил положение. Подумав, я сказал:

– Я бы скорей повел речь о ласточках, чем о воронах, сэр. Как-никак – перелетные птицы.

Эту фразу я сопроводил легкой улыбкой, недвусмысленно дав понять, что сострил: не хотелось бы, чтобы мистер Фаррадей подавил взрыв непринужденного смеха из-за моей неуместной почтительности.

Но мистер Фаррадей только взглянул на меня и спросил:

– Что-что, Стивенс?

И лишь тут до меня дошло – разумеется, мою остроту трудно оценить человеку, не знающему, что это были цыгане. В такой ситуации я не увидел возможности продолжить обмен остроумными репликами, больше того, счел за благо поставить точку и, притворившись, что вспомнил о каком-то неотложном деле, поспешил удалиться, оставив хозяина несколько озадаченным.

Таким образом, первая попытка исполнить то, что вполне могло бы стать для меня совершенно новой формой служебных обязанностей, закончилась весьма обескураживающе; и даже настолько обескураживающе, что, признаюсь, я больше не отваживался на попытки такого рода. Однако же меня гнетут опасения: вдруг мистер Фаррадей недоволен реакцией с моей стороны на его подтрунивания? А то, что в последнее время они участились, можно даже воспринимать как настойчивое его стремление вопреки всему добиться от меня подыгрывания в нужном духе. Как бы там ни было, но после той первой остроты касаемо цыган я ни разу не сумел быстро найтись с другой.

В наши дни такие затруднения тем более удручают, что нет возможности обсудить их и обменяться взглядами с коллегами по профессии, как бывало в свое время. Не так уж давно, если возникали похожие сомнения относительно своих обязанностей, можно было успокаивать себя мыслью о том, что вскорости кто-нибудь из уважаемых коллег обязательно прибудет в Дарлингтон-холл со своим хозяином и мы основательно обсудим это дело. Ну и конечно, во времена лорда Дарлингтона, когда дамы и господа гостевали у нас по многу дней кряду, было нетрудно достигнуть с прибывающими коллегами полного взаимопонимания. Воистину, в те хлопотные дни у нас в лакейской часто собирался самый цвет нашей профессии со всей Англии, и за беседами мы, бывало, просиживали у пылающего камина далеко за полночь. Уверяю вас – если б вы появились в лакейской в один из таких вечеров, вы бы услышали не просто сплетни, а, скорее всего, стали бы свидетелем споров о великих делах, которыми наверху были заняты наши хозяева, или о важных событиях, о которых писали газеты; и, разумеется, мы были бы поглощены, как то пристало коллегам по службе на всякой жизненной стезе, всесторонним обсуждением чисто профессиональных проблем. Порой, естественно, мнения резко расходились, но большей частью среди нас царил дух глубокого взаимного уважения. Чтобы вы лучше представили себе атмосферу таких собраний, упомяну, скажем, о том, что среди их постоянных участников были мистер Гарри Грэм, дворецкий-камердинер сэра Джеймса Чемберса, мистер Джон Доналдс, камердинер мистера Сиднея Дикенсона, и им подобные. Бывали и другие лица, вероятно не столь видные, однако они вносили в компанию оживление, что и делало их приезд событием достопамятным. К примеру, мистер Уилкинсон, дворецкий-камердинер мистера Джона Кемпбелла, известный тем, что блестяще изображал выдающихся джентльменов; мистер Дэвидсон из Истерли-хауса – он, бывало, отстаивал свою точку зрения с таким пылом, что человек посторонний мог даже испугаться, но во всех прочих отношениях располагал к себе простотой и благожелательностью; мистер Герман, камердинер мистера Джона Генри Питерса, – его крайние взгляды всегда вызывали на спор, однако же нельзя было не полюбить его за характерный утробный смех и йоркширское обаяние. И это далеко не все. В те дни среди лиц нашей профессии, при всех незначительных расхождениях в подходах, царило доброе товарищество. В основе своей все мы, образно говоря, были слеплены из одного теста. Теперь совсем не то: если редкий гость и берет с собою слугу, последний, скорее всего, оказывается человеком приезжим; с таким не о чем говорить, разве что о футболе, а вечера он предпочитает коротать не в лакейской у камина, а за выпивкой в «Гербе пахаря» или даже – что встречается нынче все чаще – в «Звездном подворье».

Я вот упомянул мистера Грэма, дворецкого-камердинера сэра Джеймса Чемберса. Могу сообщить, что месяца два назад меня порадовало известие о предстоящем приезде в Дарлингтон-холл сэра Джеймса. Я с нетерпением ждал этого не только потому, что гости лорда Дарлингтона крайне редко бывают гостями теперешнего хозяина – окружение мистера Фаррадея, понятно, совсем иное, чем окружение его светлости, – но еще и по той причине, что предполагал: мистер Грэм будет сопровождать сэра Джеймса, как в доброе старое время, и я смогу обсудить с ним проблему подыгрывания. Поэтому я был и удивлен, и огорчен, узнав накануне приезда сэра Джеймса, что тот прибывает один. Больше того, за время пребывания сэра Джеймса в доме я пришел к выводу, что мистер Грэм уже не находится в услужении у сэра Джеймса, каковой вообще не держит теперь постоянной прислуги. Мне хотелось узнать о судьбе мистера Грэма, ибо хотя мы и не были близко знакомы, однако, я бы сказал, прекрасно ладили при встречах. К сожалению, обстоятельства сложились так, что разузнать о нем мне не выпало подходящего случая. Должен признаться, я несколько огорчился, ибо надеялся потолковать с ним о проблеме подыгрывания.

Однако возвратимся к нашему повествованию. Как я уже говорил, вчера мне пришлось пережить в гостиной несколько неприятных минут, пока мистер Фаррадей надо мной подтрунивал. В ответ я, как обычно, улыбался – не широко, но ровно настолько, чтобы показать, что на свой лад принимаю участие в шутке и отношусь к ней так же добродушно, как и сам хозяин; в то же время я ждал, даст ли мистер Фаррадей разрешение на поездку. Как я и предполагал, разрешение было милостиво дано, и довольно быстро; больше того, мистер Фаррадей был настолько любезен, что вспомнил и подтвердил свое щедрое предложение «оплатить бензин».

Итак, сейчас я не вижу разумных оснований к тому, чтобы отказаться от автопоездки в западные графства. Разумеется, надо будет написать мисс Кентон и уведомить, что по пути я мог бы к ней завернуть; предстоит также решить вопрос о костюмах. Понадобится утрясти и еще кое-что в связи с надзором за домом на время моего отсутствия. При всем том я не вижу, однако, серьезных причин отказываться от этой поездки.

День первый – вечер

Солсбери

Итак, нынче вечером я уже в Солсбери. Остановился в пансионе. Первый день поездки подошел к концу, и, должен сказать, в общем и целом я им вполне доволен. Я выехал утром почти на час позже задуманного, хотя покончил со сборами и загрузил в «форд» все необходимое задолго до восьми часов. Миссис Клементс и девушки тоже разъехались на неделю, и я отдавал себе полный отчет в том, что с моим отбытием Дарлингтон-холл опустеет, вероятно, впервые за нынешнее столетие, а быть может, впервые со дня своего основания. Странное то было ощущение; им-то, возможно, и объясняется, почему я долго тянул с отъездом и несколько раз обошел весь дом, в последний раз убеждаясь, что все в полном порядке. Трудно передать мои чувства, когда я наконец тронулся в путь. Не скажу, чтобы в первые двадцать минут поездки я испытал какое-то там волнение или радость. Объясняется это, несомненно, тем, что, хоть я с каждой секундой и отдалялся от дома, местность, по крайней мере, оставалась знакомой. Я всегда считал, что очень мало поездил, ибо обязанности по дому ограничивали мое передвижение, но, разумеется, за долгие годы мне доводилось совершать разные вылазки по той или иной служебной надобности, и я, как выяснилось, знал окрестности много лучше, чем мог предполагать. Итак, я ехал под ясным небом в сторону беркширской границы и, как уже было сказано, не переставал удивляться, насколько все вокруг мне знакомо.

В конце концов, однако, я перестал узнавать местность и понял, что так далеко еще никогда не забирался. Я слышал рассказы людей, кто плавал под парусом, о той минуте, когда берег пропадает из виду. Думаю, та смесь легкой тревоги и возбуждения, о которой говорят применительно к этой минуте, весьма напоминает мои ощущения за рулем, когда пошли незнакомые места. Это случилось после того, как я свернул на развилке и выехал на дорогу, огибающую выступ холма. Я почувствовал, что слева от обочины склон круто обрывается вниз, хотя из-за деревьев и густого кустарника этого не было видно. До меня внезапно дошло, что Дарлингтон-холл и вправду остался позади. Должен признаться, я таки ощутил легкую панику, которую еще усугубило опасение, что я, чего доброго, свернул не там и забираюсь куда-то в глушь. То было всего лишь мимолетное чувство, однако я сбавил скорость. И даже уверившись, что дорога та самая, я тем не менее невольно остановился, чтобы осмотреться и понять, куда я попал.

Я решил вылезти из машины и немного размяться. Ступив на землю, я еще сильнее почувствовал, что нахожусь высоко на склоне холма. Справа от дороги кустарник и маленькие деревья лезли все выше и выше, а слева сквозь просветы в листве я увидел далеко внизу поля и луга.

Если не ошибаюсь, я еще немного прошел вдоль обочины, высматривая просвет пошире, чтобы полюбоваться видом, когда сзади раздался голос. До этого я, конечно, считал, что тут никого нет, поэтому удивленно обернулся. Чуть впереди от дороги справа отходила тропинка, круто забиравшая вверх и исчезавшая в зарослях. На большом валуне, от которого она начиналась, сидел худющий седой старик в суконной кепке и курил трубку. Он снова меня окликнул; слов я не разобрал, но по его жестам понял, что он меня подзывает. Поначалу я принял его за бродягу, но потом сообразил, что это кто-то из местных – вышел подышать свежим воздухом и погреться на летнем солнышке. Отчего было не подойти?

– Я тут прикидывал, сэр, – произнес он, когда я приблизился, – крепки ли вы на ноги.

– Виноват?

Местный махнул рукой в сторону тропинки.

– Чтоб туда подняться, нужны сильные легкие и сильные ноги. У меня ни того ни другого, вот и сижу себе тут внизу. Будь я покрепче, сидел бы наверху. Отличное там местечко, есть скамейка и вообще. А другого такого вида, как оттуда, не найти во всей Англии.

– Если это действительно так, – сказал я, – то, пожалуй, не стоит подниматься. Я еду в автомобиле и по ходу поездки рассчитываю полюбоваться многими отличнейшими видами. Едва ли разумно обозреть самый лучший из них, когда я только-только отъехал от дома.

Видимо, местный не понял, потому что повторил:

– Другого такого вида во всей Англии не найти. Но тут, учтите, требуются сильные ноги и сильные легкие. – Подумал и добавил: – Вижу, сэр, что для ваших лет вы хорошо сохранились. По-моему, вам не будет большого труда взобраться наверх. Я и то умудряюсь в хорошую погоду.

Я посмотрел на тропинку, которая и в самом деле выглядела крутой и неровной.

– Послушайте меня, сэр, взберитесь туда, а то сами потом пожалеете. Ведь кто его знает, глядишь, через пару годков уже поздно будет. – И он грубовато хихикнул. – Лучше взобраться, пока еще сил достанет.

Теперь-то мне кажется, что мужчина мог просто шутить; то есть он всего лишь надо мной подтрунивал. Но тогда, утром, его слова, не скрою, показались мне очень обидными, и, возможно, одно только желание доказать, сколь беспочвенны эти его намеки, заставило меня подняться по тропинке.

Как бы там ни было, я очень рад, что решился. Подъем, конечно, оказался весьма утомительным, хотя, должен заметить, серьезной трудности для меня не представил. Тропинка длиною примерно в сто ярдов поднималась, петляя, по склону и вывела меня на маленькую поляну, несомненно ту самую, которую имел в виду местный. Здесь путника поджидали скамейка и поистине чудесный вид на много миль вокруг.

Моему взору открылись поля, убегавшие одно за другим до самого горизонта. Пологие всхолмья перемежались долинами, границы между полями были отмечены живыми изгородями и рядами деревьев. На дальних полях виднелись темные точки – насколько я понял, овцы. Справа, почти на линии горизонта, я вроде бы различил квадратную башенку колокольни.

Стоять вот так наверху и вправду было приятно; воздух полнился звуками лета, легкий ветерок овевал лицо. Думаю, именно там и тогда я впервые пришел в расположение духа, соответствующее предстоящему путешествию, ибо именно там ощутил дрожь здорового любопытства и предвкушения тех волнующих переживаний, что наверняка выпадут мне в ближайшие дни. Тогда же я испытал новый прилив решимости бестрепетно выполнить единственную служебную задачу, какую поставил себе на эту поездку, – я имею в виду мисс Кентон и вопрос пополнения штата прислуги.

Но то было утром. А вечер застал меня здесь, в уютном пансионе неподалеку от центра Солсбери. Заведение, как мне представляется, сравнительно скромное, но очень чистенькое и полностью отвечает моим нуждам. Хозяйка, дама лет сорока или около того, видимо, считает меня довольно важной фигурой – из-за «форда» мистера Фаррадея и дорогого костюма. Я прибыл в Солсбери около половины четвертого, и когда указал в регистрационной книге адрес – «Дарлингтон-холл», хозяйка, как я заметил, посмотрела на меня с некоторым беспокойством: наверняка подумала, что я привык останавливаться в таких отелях, как «Ритц» или «Дорчестер», и выскочу поэтому, чертыхаясь, из пансиона, едва взглянув на отведенную мне комнату. Она сообщила, что я могу занять свободный двухместный номер с видом на улицу, заплатив за него как за одноместный.

Меня провели наверх в номер; на солнце цветочный узор на обоях гляделся очень мило. В комнате были два широких окна и две одинаковые кровати. На вопрос, где находится ванная, добрая женщина ответила дрожащим голосом, что прямо напротив, однако горячую воду дадут только после ужина. Я попросил принести в номер чаю и, когда она удалилась, внимательно осмотрел комнату. Постели идеально чистые и аккуратно застелены. Раковина в углу тоже сияет чистотой. Из окна видна противоположная сторона улицы, а на ней пекарня с разным хлебом и печеньем в витрине, аптека и парикмахерская. Дальше улица переходит в горбатый мостик, а за ним приобретает уже сельский вид. Я ополоснул в раковине лицо и руки холодной водой, уселся в стоящее у окна кресло с жесткой спинкой и принялся ждать чай.

Приблизительно в начале пятого я вышел из пансиона погулять по Солсбери. Ширина и открытость здешних улиц сообщают городу ощущение удивительного простора, так что я и не заметил, как прогулял несколько часов под ласковым теплым солнышком. Более того, я обнаружил в городе много дивных мест; не раз и не два проходил я очаровательными кварталами, где стоят старые дома с деревянными фасадами, и пересекал каменные пешеходные мостики, переброшенные через многочисленные речушки, каковыми изобилует этот город. Не преминул я, разумеется, осмотреть и прекрасный собор, который миссис Симонс так превозносит в своей книге. Найти это царственное строение было совсем нетрудно, благо его вознесшийся шпиль виден в Солсбери отовсюду. И верно, когда вечером на обратном пути в пансион я несколько раз по разным причинам оглядывался, знаменитый шпиль неизменно представал взору на фоне заходящего солнца.

И все же, сидя сейчас в этой тихой комнате, я нахожу, что самым сильным моим впечатлением от первого дня путешествия останется не Солсберийский собор и не какая-нибудь иная достопримечательность этого города, но, пожалуй, чудесная панорама всхолмленной английской земли, открывшаяся мне нынче утром. Нет, я охотно допускаю, что в других странах найдутся ландшафты много эффектнее. Я сам встречал в энциклопедиях и «Национальном географическом журнале» потрясающие снимки разных уголков земного шара – великолепные каньоны и водопады, восхитительные зубчатые утесы. Мне, конечно, не привелось воочию полюбоваться на эти дива, но тем не менее я не без основания рискну утверждать: английский ландшафт в своем совершенстве – каким я видел его нынче утром – обладает качеством, которым никоим образом не могут похвалиться ландшафты других краев, сколь бы захватывающими ни казались они на поверхностный взгляд. По глубокому моему убеждению, это качество бросится в глаза любому непредвзятому наблюдателю, поскольку оно отличает английский ландшафт от всех прочих на свете как дарующий самое полное душевное удовлетворение. Вероятно, точнее всего это качество можно определить словом «величие». Поистине, когда я утром стоял на том высоком уступе и обозревал раскинувшиеся передо мной земли, я отчетливо испытал редкое чувство, которое не спутаешь ни с каким другим, – чувство человека перед лицом величия. Свою родину мы называем Великобританией, и кое-кто может посчитать это нескромным. Однако я осмелюсь утверждать, что один наш ландшафт уже оправдывает это высокое определение.

Но что именно представляет собой это «величие»? Где или в чем оно обретается? Я прекрасно понимаю, что за ответом на подобный вопрос следует обращаться к человеку помудрее, но если б меня заставили предложить мои собственные соображения, я бы сказал: как раз очевидное отсутствие эффектности и театральности и отличает красу нашей земли перед всеми другими. Существенна тут безмятежность этой красы, ее сдержанность. Словно сама земля знает о своей красе, о своем величии и не считает нужным громко о них заявлять. Напротив, виды, которыми может похвастаться Африка или, скажем, Америка, хотя, вне сомнения, впечатляют, однако, уверен, в глазах непредубежденного наблюдателя уступят нашим по причине своей откровенной картинности.

Вся эта проблема сродни одному вопросу, который люди моей профессии с жаром обсуждают вот уже долгие годы: что такое «великий» дворецкий? Вспоминаю увлекательные споры на эту тему, которые часами велись в лакейской у огня в конце трудового дня. Прошу обратить внимание – я говорю «что», а не «кто» есть великий дворецкий, поскольку не наблюдалось серьезного расхождения во мнениях о том, кто именно олицетворяет собой профессиональный эталон среди представителей нашего поколения. То есть я имею в виду такие фигуры, как мистер Маршалл из Чарлевилл-хауса или мистер Лейн из Брайдвуда. Если вам выпала честь водить знакомство с такими людьми, вы, конечно, понимаете, о каком присущем им качестве я говорю. Но вы, разумеется, понимаете и другое – что′ я имею в виду, замечая, что совсем нелегко определить, в чем именно заключается это качество.

Если подумать как следует, то утверждение, будто о том, кто суть великие дворецкие, совсем не было споров, не вполне соответствует истине. Следовало бы сказать, что серьезных споров не велось между достойнейшими представителями нашей профессии, теми, кто разбирался в подобных вещах. В лакейской Дарлингтон-холла, как и во всякой лакейской, естественно, случалось принимать слуг разного интеллектуального уровня и проницательности, и, помнится, мне не раз приходилось сдерживаться, когда кто-нибудь из гостей, а то, к сожалению, и из моих подчиненных рассыпался в славословиях по адресу, скажем, мистера Джека Нейборса и ему подобных.

Я ничего не имею против мистера Джека Нейборса, который, насколько мне известно, был убит на войне, что весьма прискорбно. И упомянул я о нем лишь как о типичном примере. В середине тридцатых годов чуть ли не в каждой лакейской по всей стране на протяжении двух или трех лет, кажется, только о нем и говорили. Как я сказал, Дарлингтон-холл не был тут исключением – многие приезжие слуги привозили рассказы о новейших свершениях мистера Нейборса, так что мне и таким, как мистер Грэм, постоянно приходилось с горечью выслушивать о нем бесконечные истории. Но горше всего было видеть, как после каждой такой истории слуги, во всех прочих отношениях весьма достойные, изумленно качали головой и произносили что-нибудь вроде: «Ох уж этот мистер Нейборс, второго такого и впрямь не сыщешь».

Учтите, я не ставлю под сомнение способности мистера Нейборса; насколько я понимаю, он блестяще справился с немалым числом грандиозных приемов и тому подобных мероприятий. Но ни на единой ступени своей профессиональной карьеры он так и не стал великим дворецким. Я утверждал это, когда его карьера была в зените, и уже тогда предсказывал, что после нескольких лет популярности для него все кончится крахом.

Вам ведь доводилось слышать о дворецком, которого сегодня прославляют как самого великого во всем его поколении, а через несколько лет – извольте – наглядно доказывают, что никогда он им не был? И те самые слуги, что когда-то превозносили его до небес, теперь бросаются восхвалять какую-нибудь новую фигуру, да еще с таким рвением, что им просто недосуг остановиться и здраво оценить собственные суждения. Героем подобных разговоров в лакейской неизменно становится дворецкий, внезапно оказавшийся на виду, благо его взяли в какой-нибудь известнейший дом и он, быть может, сумел не без успеха провести два-три крупных мероприятия. Тут-то по лакейским от Шотландии до Корнуолла начинают ползти разного рода слухи – что-де им заинтересовалось то или иное значительное лицо или что несколько лучших домов пытаются его переманить, суля неслыханное жалованье. Но проходит несколько лет – и что? Сей неуязвимый герой оказывается повинным в грубой ошибке или по другой причине впадает в немилость у хозяев, уходит из дома, на службе в котором прославился, и все о нем забывают. А те же самые досужие языки находят себе новую фигуру для восхваления. Приезжающие с хозяевами камердинеры, установил я, зачастую ведут себя хуже всех, ибо, как правило, спят и видят себя на месте дворецкого. Они-то обычно и склонны выдавать то или иное лицо за образец для подражания или слепо повторять известные им с чужих слов высказывания своего кумира по профессиональным вопросам.

Впрочем, спешу добавить, существует, разумеется, множество камердинеров, кому и в голову не придет заниматься подобными глупостями и кто действительно является профессионалом самой высокой пробы. Когда у нас в лакейской собирались два-три таких человека – то есть масштаба, допустим, мистера Грэма, с которым я ныне, к сожалению, скорее всего, утратил связь, – мы весьма увлеченно, компетентно и всесторонне обсуждали нашу профессию. Эти вечера и теперь остаются в числе самых дорогих моих воспоминаний о тех днях.

Но позвольте вернуться к вопросу, представляющему подлинный интерес; к вопросу, который мы с таким удовольствием обсуждали, когда наши вечера не омрачала болтовня тех, кому отказано в глубоком понимании нашей профессии, а именно к вопросу о том, «что такое великий дворецкий?».

Если не ошибаюсь, во всех спорах, которые на протяжении ряда лет порождал этот вопрос, со стороны моих коллег было сделано всего несколько попыток дать на него профессиональный ответ. Единственное, что приходит на память, – попытка общества Хейса разработать требования к вступающим в его ряды. Вы, возможно, не слышали о таком обществе – в наши дни о нем помнят немногие. Но в двадцатые годы и в начале тридцатых оно пользовалось значительным влиянием в большинстве районов Лондона и в шести окрестных графствах. Больше того, многие считали это влияние чрезмерным и приветствовали вынужденное закрытие общества году, по-моему, в 1932-м или 1933-м.

Общество Хейса заявляло, что допускает в свои ряды дворецких «исключительно высшего класса». Власть и престиж, которых оно в дальнейшем добилось, во многом объясняются тем, что, в отличие от других подобных организаций со свободным членством, оно ухитрялось оставаться крайне малочисленным и тем самым как бы подтверждало упомянутое притязание. В нем, по слухам, ни разу не состояло свыше трех десятков членов, большей же частью их насчитывалось человек девять-десять. Это, а также тот факт, что Общество Хейса предпочитало окружать свою деятельность завесой тайны, превращало его по тем временам в нечто загадочное и придавало изредка исходившим из его недр заявлениям по профессиональным вопросам непреложность десяти заповедей.

Но по одному вопросу общество долгое время воздерживалось от заявлений – о собственных требованиях к вступающим в его ряды. Призывы к обществу выступить с таким заявлением становились все настоятельней, и в ответ на подборку писем, помещенную в «Ежеквартальнике для джентльменов при джентльменах», общество признало, что необходимым условием членства является «служба соискателя в выдающемся доме». «Хотя, понятно, – уточняло общество, – самого по себе этого факта еще недостаточно, чтобы удовлетворять всем требованиям». Более того, далее разъяснялось, что дома дельцов, или «нуворишей», общество не рассматривает как «выдающиеся»; убежден, что именно этот устарелый подход в корне подорвал саму возможность завоевания обществом должного авторитета, который позволил бы ему выступать третейским судьей в спорах о критериях нашей профессии. Отвечая на возражения, «Ежеквартальник» опубликовал новые письма; обществу пришлось на них ответить. Оно оправдывало свою установку, утверждая, что, хотя и разделяет высказанную авторами некоторых писем мысль о том, что в домах отдельных дельцов можно встретить образцового дворецкого, «надлежит все же исходить из того, что истинные леди и джентльмены не преминули бы в таком случае пригласить этих лиц к себе на службу». Следует руководствоваться концепцией «истинных леди и джентльменов», доказывало общество, в противном случае «нам грозит скатывание до уровня большевистской России». Это выступление усугубило полемику, посыпались новые письма, понуждающие общество более полно сформулировать требования к своим членам. В конце концов в коротком письме, опубликованном на страницах «Ежеквартальника», общество заявило, что, с его точки зрения, – попытаюсь привести дословно по памяти – «основополагающее требование – соискатель должен отличаться достоинством, отвечающим занимаемому им положению. Каковы бы ни были все прочие совершенства соискателя, он будет сочтен не удовлетворяющим требованиям, если обнаружит частичное несоответствие в этом отношении».

При всем моем критическом отношении к Обществу Хейса я убежден, что это их суждение, по крайней мере, опирается на важную истину. Возьмем тех, кого все считают «великими» дворецкими, возьмем, к примеру, мистера Маршалла или мистера Лейна; так вот, я и вправду считаю, что свойство, отличающее их от других дворецких, не более чем прекрасных знатоков своего дела, точнее всего можно выразить словом «достоинство».

Тут, естественно, возникает новый вопрос: что включает в себя понятие «достоинство»? На эту тему мы с мистером Грэмом и другими такими, как он, вели увлекательнейшие споры. Мистер Грэм неизменно исходил из посылки, что достоинство в дворецком – то же, что в женщине красота, поэтому бессмысленно пытаться в нем разобраться. Я со своей стороны держался мнения, что подобные параллели принижают достоинство коллег типа мистера Маршалла, и не только. Главное мое возражение против сравнения, предложенного мистером Грэмом, заключалось в том, что оно как бы предполагает: достоинство – качество, каковым человек либо наделен, либо не наделен от природы, а стало быть, если оно не проявилось в человеке со всей очевидностью, стремиться к нему так же тщетно, как дурнушке пытаться выбиться в красавицы. Я готов согласиться с тем, что для большинства дворецких «достоинство» в конечном счете оказывается недостижимым, однако же твердо верю: к достоинству можно осознанно стремиться на протяжении всей карьеры. Те «великие» дворецкие вроде мистера Маршалла, у кого оно есть, обрели его, не сомневаюсь, путем многолетнего самовоспитания и глубокого осмысления профессионального опыта. Вот почему, на мой взгляд, от установок вроде той, которую отстаивал мистер Грэм, в чисто профессиональном плане отдает пораженчеством.

Во всяком случае, я помню, как мы с мистером Грэмом, невзирая на весь его скептицизм, не один вечер убили на то, чтобы ухватить за хвост самое существо «достоинства». К согласию мы так и не пришли, но, со своей стороны, могу сказать, что в этих спорах я развил свои собственные довольно твердые представления, каковых в общем придерживаюсь и по сей день. С вашего позволения, мне бы хотелось попытаться здесь изложить, как я понимаю это «достоинство».

Полагаю, вы не станете оспаривать, что мистер Маршалл из Чарлевилл-хауса и мистер Лейн из Брайдвуда в недавние времена являли собой двух великих дворецких. Может быть, вас удастся убедить, что к этим немногим относится и мистер Гендерсон из Брэнбери-касла. Но вы просто-напросто сочтете меня лицом заинтересованным, если я скажу, что по многим причинам в один ряд с ними можно поставить моего родного отца и что я неизменно изучал его послужной список в поисках определения «достоинства». Однако же я твердо верю, что на вершине своей карьеры в Лафборо-хаусе отец доподлинно выступал олицетворением «достоинства».

Понимаю, если подойти со всей объективностью, то придется признать: отец был лишен некоторых отличительных качеств, которые принято находить в великом дворецком. Но каждое из этих недостающих качеств, посмею я возразить, носит поверхностный и прикладной характер; качества, несомненно, привлекательные, как глазурь на торте, но не относящиеся к числу существенно важных. Я имею в виду хорошее произношение и безукоризненное словоупотребление или общее представление о широком круге явлений, скажем, о соколиной охоте или разведении тритонов; нет, ни одним из таких качеств отец не мог бы похвастаться. Больше того, не следует упускать из виду, что отец был дворецким старой школы и начинал карьеру в те времена, когда подобные качества не считались приличествующими, тем паче желательными для человека в его должности. Увлечение красноречием и нахватанностью пришло, по всей видимости, уже с нашим поколением, вероятно, по пятам за мистером Маршаллом, когда дворецкие рангом помельче, пытаясь подражать его величию, перепутали главное с второстепенным. Я считаю, что наше поколение слишком много значения начало придавать «отделке»; одному Господу ведомо, сколько времени и сил ушло у него на постановку произношения и языковую практику, сколько часов потеряно за изучением энциклопедий и справочника «Проверьте ваши знания», тогда как время следовало тратить на овладение первоосновами.

Отнюдь не стремясь перекладывать на других ответственность, которая в конечном счете ложится на нас самих, нужно, однако, заметить, что отдельные хозяева немало споспешествовали распространению этих влияний. Как ни горько об этом говорить, но в последнее время, похоже, появилось много домов, в том числе и высокородных, которые, вступив друг с другом в своего рода соревнование, дошли до того, что «похваляются» перед гостями наличием у своих дворецких этих пустых совершенств. Я могу привести ряд примеров, когда во время приемов дворецкого заставляли выступать в роли дрессированной мартышки, что крайне прискорбно. В одном таком случае – я сам был тому свидетель – у гостей дома вошло в обычай вызывать дворецкого и забрасывать беспорядочными вопросами типа «Кто победил на скачках в Эпсоме в таком-то и таком-то году?» – словно он не дворецкий, а Человек-Всезнайка из мюзик-холла.

Отцовское поколение, как я говорил, по счастью, не ведало подобного искажения наших профессиональных ценностей. Я буду настаивать на том, что отец, при всей ограниченности его словаря и отсутствии широкой эрудиции, не только знал все, что можно и нужно, о содержании дома в образцовом порядке, но и приобрел в расцвете лет «достоинство, отвечающее занимаемому им положению», как то сформулировало Общество Хейса. Так вот, если я попробую вам объяснить, что именно делало отца в моих глазах столь выдающейся личностью, я, возможно, сумею раскрыть и свое представление о «достоинстве».

Есть одна история, которую отец из года в год не уставал пересказывать. Помнится, я еще мальчиком слышал, как он рассказывал ее приезжим коллегам; слышал и позже, когда под его наблюдением начал службу лакеем. Ее же, вспоминается мне, он повторял и в тот раз, как я впервые приехал его проведать, уже заступив на должность дворецкого у неких мистера и миссис Маггеридж, имевших сравнительно скромный дом в Олшоте, графство Оксфордшир. Ясно, что для отца эта история многое значила. Люди его поколения, в отличие от нашего, не имели привычки все обсуждать и анализировать; так что, рассказывая и повторяя эту историю, отец тем самым как бы критически оценивал для себя избранную профессию, и с этой точки зрения история дает важный «ключ» к его образу мыслей.

История, судя по всему, взята из жизни и повествует о некоем дворецком, который отправился со своим хозяином в Индию и много лет прослужил там, предъявляя к местной прислуге те же высокие требования, которые предъявлял в Англии. Как-то раз этот дворецкий зашел в столовую, вероятно, проверить, все ли накрыто к обеду, и увидел тигра, который вальяжно разлегся под столом. Дворецкий на цыпочках вышел из комнаты, не забыв закрыть дверь, и невозмутимо проследовал в гостиную, где хозяин и гости пили чай. Вежливо кашлянув, он привлек к себе внимание хозяина и прошептал тому на ухо:

– Весьма сожалею, сэр, но в столовой, кажется, появился тигр. Разрешите применить двенадцатимиллиметровое?

Как гласит легенда, через несколько минут хозяин и гости услышали три ружейных выстрела. Когда по прошествии некоторого времени дворецкий снова появился в гостиной – обновить в чайниках заварку, – хозяин осведомился, все ли в порядке.

– В полнейшем, благодарю вас, сэр, – последовал ответ. – Обед будет подан в обычный час, и я рад сообщить, что к этому времени от недавнего происшествия не останется никаких заметных следов.

Последнюю фразу – «к этому времени от недавнего происшествия не останется никаких заметных следов» – отец обычно повторял со смехом и восхищенно тряс головой. Он никогда не говорил, будто знает имя того дворецкого либо кого-нибудь из его знакомых, но неизменно утверждал, что все происходило именно так, как он рассказывает. Во всяком случае, правда это или нет, существенного значения не имеет; важно, конечно, другое – свет, который эта история проливает на идеалы отца. Ибо, мысленно обозревая его жизненный путь, я задним числом понимаю, что на протяжении отпущенных ему лет он стремился непостижимым образом воплотиться в дворецкого из этой истории, и в зените своей карьеры, считаю я, отец реализовал эту честолюбивую мечту. Хотя ему, понятно, не выпало случая заметить под обеденным столом тигра, но, припоминая все, что сам о нем знаю и слышал от других, я могу привести по меньшей мере десяток примеров, когда он с избытком выказывал то самое качество, каким так восхищался в дворецком из своей любимой истории.

Об одном эпизоде такого рода мне рассказал мистер Дэвид Чарльз («Компания Чарльза и Реддинга»), который при лорде Дарлингтоне время от времени наведывался в Дарлингтон-холл. Как-то вечером мне довелось прислуживать мистеру Чарльзу, и тот сообщил, что несколько лет назад видел отца, когда гостил в Лафборо-хаусе, поместье промышленного магната мистера Джона Сильверса, где отец провел в услужении пятнадцать самых плодотворных лет жизни. С тех пор, сказал мистер Чарльз, он так и не смог забыть отца благодаря одному происшествию, случившемуся в ту пору.

Как-то раз мистер Чарльз, к своему стыду и сожалению, позволил себе выпить лишнего в компании с двумя другими гостями – назову этих джентльменов мистером Смитом и мистером Джонсом, поскольку в определенных кругах о них еще могут помнить. Посидев за бутылкой с час или около того, они решили, что желают проехаться по окрестным деревушкам – в те годы автомобиль все еще был в новинку. Они уговорили мистера Чарльза присоединиться, а поскольку шофер был в отпуске, посадили за руль отца.

Не успели они тронуться, как мистер Смит и мистер Джонс, даром что каждому было уже за сорок, начали вести себя как мальчишки – распевать грубые песни и отпускать еще более грубые замечания обо всем, что видели из окон машины. Больше того, эти джентльмены углядели на местной карте три деревни с названиями Морфи, Солташ и Бригун. Не ручаюсь за точность, но важно другое – мистеру Смиту и мистеру Джонсу эти названия напомнили о мюзик-холльном номере «Мэрфи, Солтман и Бригид, Женщина-Кошка», про который вы, может быть, слышали. Отметив это курьезное совпадение, джентльмены вознамерились посетить три указанные деревеньки, чтобы почтить тем самым артистов эстрады. По словам мистера Чарльза, отец исправно довез их до одной деревни и почти доехал до следующей, когда то ли мистер Смит, то ли мистер Джонс обратил внимание, что это Бригун, то есть третья по счету, а не вторая, если идти по фамилиям. Они осерчали и потребовали от отца немедленно развернуться, чтобы объехать деревни «в должной последовательности». Вышло так, что пришлось возвращаться чуть не до Морфи, но, как заверил меня мистер Чарльз, отец исполнил их требование, словно оно и впрямь было разумным, и вообще продолжал держаться с безукоризненной вежливостью.

Но теперь внимание мистера Смита и мистера Джонса сосредоточилось на отце. Им, вероятно, надоело созерцать окрестные виды, и они принялись развлекаться, во весь голос отпуская нелестные замечания по поводу отцовской «ошибки». Как вспоминал мистер Чарльз, его привело в восхищение, что отец ни малейшим намеком не дал почувствовать, что обижен или сердит, но продолжал вести машину, сохраняя на лице выражение, в котором личное достоинство гармонично сочеталось с готовностью услужить. Однако невозмутимости отца скоро был положен конец. Устав поливать отца оскорблениями с заднего сиденья, два джентльмена начали перемывать кости тому, кто их пригласил, то есть отцовскому хозяину, мистеру Джону Сильверсу. Выпады делались все грязнее и оскорбительней, так что мистер Чарльз – по крайней мере, он так утверждал – вынужден был вмешаться и указать, что от подобных разговоров отдает дурным тоном. Его слова были встречены столь решительным несогласием, что мистер Чарльз не только испугался, как бы джентльмены не избрали очередной мишенью его самого, но начал подумывать, уж не грозит ли ему прямая физическая расправа. Но тут, вслед за особенно гнусным оскорблением по адресу хозяина, отец рывком остановил машину. А дальше случилось то самое, что произвело на мистера Чарльза совершенно неизгладимое впечатление.

Задняя дверца салона распахнулась, и перед ними предстал отец. Он стоял, немного отступив от машины и сверля взглядом сидящих. Как описывал мистер Чарльз, до трех пассажиров словно разом дошло, какой недюжинной физической силой наделен отец. В нем и вправду было целых шесть футов три дюйма, а лицо, вселяющее уверенность, если знаешь, что он стремится вам услужить, при иных обстоятельствах могло выглядеть в высшей степени грозно. По словам мистера Чарльза, отец не выказывал внешних признаков гнева. Он, похоже, всего лишь открыл дверцу. Однако от нависшей над ними фигуры исходило столь мощное осуждение и в то же время ощущение такой неприступности, что пьяные спутники мистера Чарльза съежились на глазах, как мальчишки, пойманные на краже яблок.

Отец простоял несколько секунд – в полном молчании, только придерживая рукой открытую дверцу. Наконец то ли мистер Смит, то ли мистер Джонс робко спросил:

– Мы что, дальше не поедем?

Отец не ответил, он продолжал молча стоять, не требуя, чтобы те вышли, но и не выказывая каких-либо иных желаний или намерений. Представляю, как он тогда выглядел: заполняя собой проем дверцы, его суровая, мрачная фигура заставляла напрочь забыть о мягком хертфордширском ландшафте, что был у него за спиной. В эту минуту, как вспоминал мистер Чарльз, все непонятно чего испугались, и даже его, не принимавшего участия в безобразии, охватило чувство вины. Молчание, казалось, затягивалось до бесконечности, и наконец не то мистер Смит, не то мистер Джонс набрался мужества и выдавил:

– Похоже, мы тут лишнего наболтали. Больше не повторится.

Отец подумал, осторожно закрыл дверцу, сел за руль, и поездка по трем деревням была продолжена – и завершена, как уверял мистер Чарльз, при почти полном молчании.

Рассказав об этом эпизоде, я вспоминаю о другом событии – оно случилось примерно в ту же пору и, возможно, еще наглядней и ярче раскрывает особое качество, которое отец в себе выработал. Тут следует пояснить, что нас в семье было два брата и старшего, Леонарда, убили в бурскую войну, когда я был еще мальчишкой. Отец, естественно, страшно переживал потерю, тяжесть которой усугублялась еще и тем, что обычное утешение родителей в таких случаях – уверенность, что сын с честью отдал жизнь за короля и отечество, было испорчено: брат погиб в особо бесславной операции. Стало известно, что это было нападение на мирный бурский поселок – дело, в высшей степени недостойное истинного британца. Хуже того, со всей очевидностью было доказано, что операцию провели безответственно, с несоблюдением ряда элементарных мер военной безопасности, так что павшие солдаты, и брат в том числе, погибли, как выяснилось, бессмысленно. В свете того, о чем мне предстоит рассказать, с моей стороны было бы неподобающим уточнять, о какой операции пойдет речь, хотя вы легко об этом догадаетесь, когда я скажу, что в свое время она вызвала волну негодования и тем самым изрядно приумножила споры, которые шли по поводу военного конфликта в целом. Раздавались призывы отправить в отставку, а то и предать суду руководившего операцией генерала, но армия взяла его под защиту, и ему позволили завершить кампанию. Менее известно другое – к концу конфликта в Южной Африке этого самого генерала без лишнего шума проводили в отставку, после чего он поступил в фирму, занимавшуюся торговыми перевозками из Южной Африки. Я потому обо всем этом рассказываю, что лет через десять после бурской войны, то есть когда рана утраты только-только успела затянуться, мистер Джон Сильверс вызвал отца к себе в кабинет и сообщил, что то самое лицо – я буду называть его просто Генералом – должно прибыть в гости на несколько дней и участвовать в большом приеме, на котором отцовский хозяин рассчитывал договориться об одной выгодной коммерческой сделке. Мистер Сильверс, однако, подумал о том, каково отцу будет встретиться с Генералом, поэтому специально вызвал его, чтобы предложить пойти в отпуск на те несколько дней, что Генерал пробудет в доме.

Генерала отец, естественно, ненавидел всеми фибрами души; но понимал он и то, что хозяин мог рассчитывать на успех в своих тогдашних деловых начинаниях, только если прием пройдет без сучка без задоринки, а это было не так-то просто, учитывая, что гостей ожидалось человек восемнадцать. Поэтому отец поблагодарил за то, что с его чувствами посчитались, однако заверил мистера Сильверса: обслуживание, как всегда, будет обеспечено на самом высоком уровне.

Как показало дальнейшее, отец подвергся еще большему испытанию, чем можно было предполагать. Прежде всего надежды на то, что, встретив Генерала во плоти, он почувствует к нему уважение и симпатию, каковые могли бы смягчить предубеждение против этого человека, оказались беспочвенными. Генерал был тучный, уродливый мужчина; манеры его не отличались утонченностью, а разговаривая, он все стремился перевести на военный язык. Хуже того, этот господин, как выяснилось, прибыл без камердинера, поскольку тот заболел. А так как еще один гость тоже явился без слуги, возник щекотливый вопрос: кому из гостей предложить в качестве камердинера дворецкого, а кому – простого лакея? Оценив положение, в каком очутился хозяин, отец сразу же вызвался обслуживать Генерала; таким образом, отцу целых четыре дня пришлось состоять при ненавистном ему человеке. Генерал же, отнюдь не догадываясь о чувствах отца, воспользовался случаем и при всякой возможности пускался в рассказы о своих воинских подвигах – занятие, которому, как известно, склонны предаваться многие джентльмены из военных, оставаясь в своих спальнях наедине с камердинером. И тем не менее отец так умело скрывал свои чувства, с таким профессиональным блеском исполнял положенные обязанности, что Генерал, отбывая, поздравил мистера Джона Сильверса с завидным дворецким и в благодарность оставил необычно крупные чаевые. Отец не задумываясь попросил хозяина передать их на благотворительные цели.

Вы, полагаю, согласитесь, что в каждом из этих двух эпизодов – я оба проверил и подтверждаю их соответствие истине – отец не только демонстрирует, но, можно сказать, воплощает собой то, что Общество Хейса именует «достоинством, отвечающим занимаемому положению». Если подумать, каков был отец в описанных обстоятельствах, и сравнить его, допустим, с мистером Джеком Нейборсом, когда тот выступал во всеоружии профессионального мастерства, то, полагаю, можно приблизиться к пониманию, чем именно «великий» дворецкий отличается от всего лишь компетентного. Теперь мы лучше поймем и то, почему отец так любил историю про дворецкого, который не испугался, обнаружив в столовой под столом тигра: интуиция подсказывала отцу, что где-то в этой истории скрыт ответ на вопрос, что такое истинное достоинство. А теперь разрешите выдвинуть такой постулат: решающим компонентом достоинства является способность дворецкого никогда не расставаться со своим профессиональным лицом. Дворецкие меньшего калибра по самому ничтожному поводу сменяют свой профессиональный облик на индивидуальный. Для них быть дворецким все равно что выступать в пантомиме: легкий толчок, ничтожная зацепка – и маска спадает, обнажая подлинное лицо актера. Великие дворецкие тем и велики, что способны сживаться со своим профессиональным лицом, срастаться с ним намертво; их не могут потрясти никакие внешние обстоятельства, сколь бы внезапными, тревожными и досадными ни были эти последние. Для великих дворецких профессиональный облик – то же, что для порядочного джентльмена костюм: он не даст ни бандитам, ни стихиям сорвать его с себя на людях, а разоблачится тогда, и только тогда, когда сам того пожелает, и непременно без свидетелей. В этом, как я говорю, и состоит «достоинство».

Порой высказывается мнение, что настоящие дворецкие встречаются только в Англии. В других странах существует лишь мужская прислуга, каким именем ее там ни называй. Европейцы не могут быть дворецкими, ибо, в отличие от англичан, по самому своему складу не способны обуздывать душевные переживания. Европейцы, а в большинстве своем и кельты, с чем вы, конечно, не станете спорить, как правило, не способны к самоконтролю в минуты сильного возбуждения и поэтому сохраняют профессиональную невозмутимость лишь в самых спокойных ситуациях. Если вернуться к ранее предложенной метафоре – она грубовата, прошу уж меня извинить, – то я уподоблю их человеку, который по ничтожному поводу готов сорвать с себя костюм и рубашку и носиться, вопя во все горло. Одним словом, «достоинство» таким людям недоступно. В этом отношении у нас, англичан, большое преимущество перед иностранцами, вот почему великий дворецкий, как мы его представляем, чуть ли не по определению обязан быть англичанином.

Вы, разумеется, можете возразить, как возражал мистер Грэм всякий раз, стоило мне во время наших приятных споров у камина развить эту точку зрения: если я прав в своих утверждениях, великого дворецкого можно признать таковым, лишь понаблюдав его в каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах. В действительности же такие люди, как мистер Маршалл или мистер Лейн, хотя мы в большинстве своем никогда не видели их в указанных обстоятельствах, все равно становятся великими в наших глазах. Тут я вынужден согласиться с мистером Грэмом, однако замечу – прослужив в дворецких с мое, обретаешь способность интуитивно судить о профессиональных достоинствах другого дворецкого, даже не видя того в экстремальных условиях. Больше того, если выпадает счастье встретиться с великим дворецким, тут не только не испытываешь маловерного позыва потребовать для него «испытания», но, напротив, не можешь даже вообразить обстоятельства, способные поколебать профессиональное достоинство, столь властно заявленное. Я и в самом деле уверен, что именно такого рода прозрение, пробившись сквозь густой туман опьянения, заставило в тот давний воскресный день джентльменов в машине пристыженно замолчать. С такими дворецкими – то же самое, что с английским ландшафтом, если поглядеть на него с лучшей точки, как мне довелось нынче утром: раз увидел – становится ясно, что находишься пред лицом великого.

Я понимаю, всегда найдутся желающие возразить, будто любая попытка разобраться в величии, в том числе и моя, обречена на неудачу.

– Сразу ясно, у кого оно есть, а у кого нет, – таков неизменный довод мистера Грэма. – Так-то вот, и нечего ломать голову.

Я, однако, считаю, что здесь наш долг – не соглашаться заранее с поражением. Сама профессия, конечно же, требует от всех нас глубоких размышлений по этому поводу, с тем чтобы каждый мог успешней стремиться к обретению «достоинства».

День второй – утро

Солсбери

На новом месте мне почти всегда плохо спится, и с час назад я проснулся после непродолжительной и довольно беспокойной дремоты. Было еще темно, я знал, что мне целый день сидеть за рулем, и попытался снова заснуть. Ничего не вышло, я наконец решил встать; все еще не развиднелось, и мне пришлось включить электричество, чтобы побриться над раковиной в углу. Когда же после бритья я его выключил, из-под краев занавесок просочился серый рассвет.

Я только что их раздвинул – на улице по-прежнему сумеречно, туман застит вид на пекарню и аптеку. Да и пробежав взглядом вдоль улицы до горбатого мостика, я увидел, как от реки поднимается дымка, почти полностью окутавшая одну из свай. На улице ни души, повсюду полная тишина, если не считать долетающего откуда-то издали эха тяжелых ударов да кашля, что изредка раздается в одной из задних комнат. Хозяйка еще явно не вставала и не бралась за дело, поэтому мало надежды на то, что завтрак подадут раньше обещанной половины восьмого.

В этот тихий рассветный час, когда мир еще не проснулся, перед моим мысленным взором возникают строки из письма мисс Кентон. Кстати, давно следовало объяснить, почему я именую ее «мисс Кентон». Строго говоря, мисс Кентон вот уже двадцать лет как миссис Бенн. Поскольку, однако, мы с нею работали бок о бок лишь до ее замужества и не виделись с тех пор, как она перебралась в западные графства, чтобы превратиться в миссис Бенн, вы, надеюсь, разрешите мне называть ее по-старому, как я называл ее про себя все эти годы. Да и письмо дает лишние основания думать о ней как о мисс Кентон, ибо из него явствует, что на своей семейной жизни она, увы, поставила крест. В письме она не приводит подробностей, да такое было бы на нее не похоже, однако недвусмысленно заявляет, что окончательно выехала из дома мистера Бенна в Хелстоне и в настоящее время проживает у знакомой в близлежащей деревне Литтл-Комптон.

Разумеется, очень грустно, что ее брак завершается разрывом. Не сомневаюсь, что в эту самую минуту она с горечью размышляет о принятом в ту далекую пору решении, из-за которого теперь, отнюдь не в молодые годы, обречена на одиночество и тоску. Легко представить, что в подобном состоянии духа мысль о возвращении в Дарлингтон-холл дарует ей утешение. Правда, мисс Кентон ни разу не пишет открыто о желании вернуться, но оно, это желание, определенно сквозит в общей интонации многих строк, исполненных глубокой ностальгии по дням, проведенным в Дарлингтон-холле. Разумеется, мисс Кентон не приходится рассчитывать, что запоздалое возвращение вернет ей потерянные годы, и при встрече я первым долгом обязан ей это внушить. Придется ей объяснять, как все переменилось и что времена, когда под началом у нас была многочисленная прислуга, вероятно, навсегда отошли в прошлое. Но мисс Кентон – женщина умная и должна бы уже все это понять. В общем и целом я и вправду не вижу, почему бы ей не вернуться в Дарлингтон-холл и не прослужить там до старости, такое решение дарует душе, изнемогающей под бременем впустую прожитых лет, самое драгоценное утешение.

Ну и разумеется, с чисто профессиональной точки зрения появление в Дарлингтон-холле мисс Кентон даже после столь долгого перерыва, несомненно, станет идеальным решением проблемы, беспокоящей нас в настоящее время. Вообще говоря, я, пожалуй, преувеличиваю, называя это «проблемой». В конце-то концов, речь идет о цепочке допущенных мной небольших погрешностей, и нынешние мои действия – всего-навсего способ упредить любые «проблемы» до того, как они успели возникнуть. Правда, эти небольшие погрешности поначалу меня тревожили, но потом я на досуге подумал и правильно их оценил – как проявления элементарной нехватки обслуживающего персонала. С тех пор я перестал из-за них беспокоиться. Как я сказал, с прибытием мисс Кентон им придет конец раз и навсегда.

Но вернемся к письму. Местами в нем и впрямь проступает отчаяние по поводу ее нынешнего положения, что вызывает у меня известную озабоченность. Вот начало одной фразы: «Хотя я не представляю, как с пользой употребить остаток жизни…» В другом месте она опять же пишет: «Оставшиеся годы лежат передо мной как пустыня…» Однако большей частью в письме преобладают ностальгические тона, о чем я уже говорил. Например, в одном месте она пишет: