Читать онлайн Абсолютист бесплатно

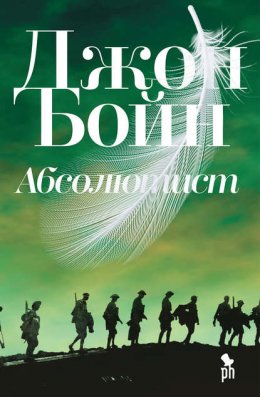

The Absolutist by John Boyne

Copyright © John Boyne 2012

Книга издана с согласия автора и при содействии William Morris Endeavor Entertainment и Литературного агентства Эндрю Нюрнберга

© Татьяна Романова, перевод, 2013

© Андрей Бондаренко, макет, дизайн обложки, 2020

© “Фантом Пресс”, издание, 2013, 2020

Тумлэнд

Норидж, 15–16 сентября 1919 года

Пожилая дама в шали с лисьим мехом сидела напротив меня в купе поезда и предавалась воспоминаниям о совершенных ею убийствах.

– И еще викарий в Лидсе. – Она чуть заметно улыбалась, постукивая указательным пальцем по нижней губе. – И старая дева из Хартлпула. У нее была трагическая тайна, которая ее и погубила. И конечно, та лондонская актриса, что завела шуры-муры с мужем сестры, как только он вернулся из Крыма. Безнравственная была девица, так что тут я не виновата. А вот прислуга за всё с Коннахт-сквер – ее мне было жалко убивать. Работящая девушка, крепкой северной породы. Может, она и не заслужила такого конца.

– О, это одна из моих любимых, – отозвался я. – Я считаю, она сама напросилась. Нечего было читать чужие письма.

– Мы ведь знакомы, да? – спросила пожилая дама. Теперь она слегка подалась вперед и разглядывала меня, пытаясь узнать. От нее резко пахло лавандой и кремом для лица. Рот был липкий и кроваво-красный от помады. – Мы где-то встречались.

– Я работаю на мистера Пинтона, издательство “Уисби-пресс”. Меня зовут Тристан Сэдлер. Мы с вами виделись на литературном обеде пару месяцев назад.

Я протянул руку. Пожилая дама несколько секунд глядела на нее, словно не понимая, чего я хочу, а потом осторожно пожала, не сомкнув пальцы до конца.

– Вы делали доклад о ядах, не оставляющих следов, – добавил я.

– Теперь припоминаю, – быстро закивала она. – Вы принесли целых пять книг подписать. Меня поразил ваш энтузиазм.

Я улыбнулся – мне было лестно, что она меня вспомнила.

– Я большой поклонник вашего творчества, – сказал я, и она милостиво кивнула – движением, видимо отточенным за тридцать с хвостиком лет читательских восторгов. – И мистер Пинтон – тоже. Он несколько раз заговаривал о том, что хорошо бы переманить вас в наше издательство.

– Да, я знаю Пинтона. – Ее передернуло. – Мерзкий человечишко. У него жутко воняет изо рта. Как вы только сносите его общество? Впрочем, я догадываюсь, почему он вас нанял.

Я вопросительно поднял бровь. Собеседница ответила кривой улыбкой.

– Пинтон любит окружать себя красивыми вещами, – объяснила она. – Вы наверняка уже поняли по его картинам и затейливым диванам, которым самое место в Париже, в ателье какого-нибудь знаменитого модельера. Вы чем-то похожи на его предыдущего ассистента – того самого, с которым вышел скандал. Но боюсь, у вас нет шансов. Я уже тридцать лет работаю с моими нынешними издателями и всем довольна.

С ледяным выражением лица она откинулась назад, на спинку сиденья. Я понял, что опозорился – превратил приятную светскую беседу в попытку заключить сделку. Я пристыженно уставился в окно. Потом взглянул на часы и обнаружил, что поезд уже опаздывает примерно на час. Тут поезд еще и остановился – безо всякого объяснения.

– Вот поэтому я больше не езжу в город, – заявила моя попутчица, пытаясь открыть окно, так как в вагоне стало душно. – С нынешними железными дорогами никогда не знаешь, доберешься ли обратно домой.

– Дайте-ка я вам помогу, – вмешался молодой человек, сидевший рядом с ней. Всю дорогу, от самой станции Ливерпуль-стрит, он игривым шепотом беседовал с девицей, которая сидела рядом со мной. Теперь он встал, наклонился вперед, до испарины на лбу налег на окно и хорошенько толкнул раму. Она рывком поднялась, и в купе с теплым воздухом ворвался пар от паровоза.

– Мой Билл с любым механизмом совладает. – Молодая женщина хихикнула от гордости.

– Хватит, Марджи, – он сел на место, едва заметно улыбаясь.

– Он моторы чинил во время войны, правда, Билл?

– Я сказал – хватит, – повторил он уже холоднее.

Наши взгляды встретились, и мы секунду разглядывали друг друга, а потом отвели глаза.

– Это всего лишь окно, дорогая, – фыркнула дама-романистка, выбрав самый подходящий момент.

Поразительно, что всем обитателям нашего купе понадобилось больше часа, чтобы открыто признать существование друг друга. Я вспомнил анекдот про двух англичан, выброшенных на необитаемый остров, – они прожили там пять лет и не обменялись ни единым словом, так как не были друг другу представлены.

Через двадцать минут наш поезд тронулся и возобновил путь, и в конце концов мы прибыли в Норидж – с опозданием на полтора часа. Молодая пара вышла первой, окутанная аурой истерического нетерпения и смущенного хихиканья, – им явно не терпелось добраться до постели. Я помог писательнице вынести из поезда чемодан.

– Вы очень любезны, – заметила она, рассеянно оглядывая перрон. – Мой шофер должен быть где-то здесь, дальше он обо мне позаботится.

– Спасибо за беседу. – На этот раз я не пытался пожать ей руку, а лишь неловко кивнул, будто она – английская королева, а я – верноподданный. – Надеюсь, я вас не оскорбил своими неосторожными словами. Я просто хотел сказать, что мистер Пинтон был бы счастлив, если бы с нами сотрудничали писатели вашего калибра.

При этих словах она улыбнулась (“Я важна, я что-то значу!”), а потом исчезла, таща за собой шофера в униформе. Я же остался на месте. Меня окружила толпа, люди бежали на поезд или с поезда, и я растворился среди них, одинокий на людном вокзале.

* * *

Я вышел из громадного каменного здания – Торпского вокзала – на неожиданно яркий дневной свет и обнаружил, что улица, где я собирался остановиться, – Рекордер-роуд – расположена совсем близко. Но в пансионе, где я заранее снял комнату, меня постигло разочарование: оказалось, что она еще не готова.

– О боже! – воскликнула хозяйка, худая, с бледным острым лицом. Я заметил, что она слегка дрожит, несмотря на теплую погоду. И нервно заламывает руки. И еще она была высокая. Такая женщина выделяется в толпе неожиданной гренадерской статью. – Боюсь, мистер Сэдлер, мы должны перед вами извиниться. Мы весь день места себе не находим. Не знаю, как вам и объяснить, что случилось.

– Я вам писал, миссис Кантуэлл, – напомнил я, пытаясь смягчить явное раздражение в голосе. – Я написал, что буду сразу после пяти часов. А сейчас уже шесть. – И кивнул на большие напольные часы, стоящие в углу за конторкой. – Не хочу показаться навязчивым, но…

– Вы вовсе не навязчивы, сэр, – быстро ответила она. – Комната была бы уже давно готова, если б только не…

Ее голос оборвался, а лоб прорезали глубокие морщины; она прикусила губу и отвернулась, – казалось, она не в силах смотреть мне в глаза.

– Понимаете, мистер Сэдлер, сегодня утром у нас вышла большая неприятность. Скажу начистоту. В вашей комнате. Точнее, в комнате, в которую вы должны были вселиться. Наверное, теперь вы не захотите. Я бы не захотела. Ума не приложу, что мне теперь с ней делать, честное слово. Мне не по карману держать ее пустой.

Она была так явно расстроена, что я пожалел ее, хотя такой оборот событий угрожал моим планам на завтра. Я уже собирался спросить, не могу ли чем-нибудь помочь, как вдруг женщина резко повернулась: у нее за спиной открылась дверь. Вошел мальчик лет семнадцати – я решил, что сын хозяйки: глаза и губы у них были похожи, только кожа у мальчика подкачала – лицо его портили подростковые прыщи. Мальчик остановился и некоторое время разглядывал меня, а потом обиженно посмотрел на мать.

– Я же тебе велел позвать меня, когда джентльмен прибудет! – Он прожег ее сердитым взглядом.

– Дэвид, но он только сию минуту вошел, – начала оправдываться она.

– Это правда, – подтвердил я. Мне почему-то захотелось за нее заступиться.

– Так или иначе, ты меня не позвала, – не отставал мальчик. – Что ты ему тут наговорила?

– Пока вовсе ничего, – ответила мать. Создалось впечатление, что она расплачется, если он сейчас же не перестанет ее тиранить. Она отвернулась в сторону. – Я не знала, что сказать.

– Мистер Сэдлер, я приношу вам свои извинения. – Он глядел теперь на меня с заговорщической улыбочкой, словно намекающей, что уж мы-то с ним понимаем: в этом мире все всегда будет идти наперекосяк, если мы не отберем бразды правления у женщин и не начнем следить за порядком сами. – Я надеялся сам вас встретить. Я просил мамку предупредить меня, как только вы явитесь. Кажется, мы вас раньше ждали.

– Да, – согласился я и объяснил про опоздавший поезд. – Признаться, я очень устал и надеялся сразу пройти в свою комнату.

– Конечно, сэр.

Он едва заметно сглотнул и покосился на конторку, словно все его будущее было явлено там в узорах древесных волокон: вот эта петелька – девушка, на которой он женится, вот дети, которые у них будут, а это – целая жизнь ссор и свар, которую они друг другу уготовят. Мать тронула мальчика за руку и что-то зашептала ему на ухо; он быстро замотал головой и шикнул на нее.

– Случилось нечто ужасное. – Он внезапно повысил голос, так как снова обращался ко мне. – Понимаете, мы собирались вас поселить в четвертый номер. Но я боюсь, что теперь он не годится для постояльцев.

– Ну, я могу и в другом переночевать.

– О нет, сэр! – Он покачал головой. – К сожалению, они все заняты. Мы оставили за вами четвертый номер. Но он не готов, вот в чем беда. Если б вы нам дали еще немножко времени, чтоб его для вас приготовить.

Он вышел из-за конторки, и я разглядел его получше. Он был лишь на несколько лет моложе меня, но походил на ребенка, играющего во взрослого. На нем были мужские брюки – длинноватые для него, штанины подвернуты и заколоты. Рубашка, жилет и галстук вполне уместно смотрелись бы на мужчине гораздо старше. Зачаточные усы над верхней губой были намеренно взъерошены – я сперва даже не понял, усы это или просто мальчик не слишком прилежно умылся утром. Он явно пытался казаться старше, но столь же явными были его молодость и неопытность. Он не был с нами там – в этом я не сомневался.

– Дэвид Кантуэлл, – представился он наконец, протягивая мне руку.

– Дэвид, это неправильно. – Миссис Кантуэлл покраснела. – Джентльмену лучше сегодня переночевать где-нибудь еще.

– И где же это? – напустился на нее мальчик. Он повысил голос, всячески подчеркивая несообразность ее предложения: – Ты же знаешь, везде все забито. Так куда я, по-твоему, должен его послать? К Уилсону? У них мест нет! К Демпси? И у них нет! К Разерфорду? И у них то же самое! Мать, у нас обязательства перед джентльменом. У нас обязательства перед мистером Сэдлером, и мы должны их выполнить, иначе опозоримся, а нам, кажется, и без того хватает позора!

Его внезапная вспышка поразила меня. Я представил себе, каково этим двум столь разным людям уживаться в маленькой гостинице. Мальчик и мать – одни вдвоем уже много лет (я решил, что муж этой женщины трагически погиб в результате несчастного случая с молотилкой). Мальчик, конечно, был совсем маленький и отца не помнит, но все равно боготворит и до сих пор не простил мать за то, что она заставляла отца работать каждый божий час. А потом началась война, и мальчика не взяли по возрасту. Он рвался на фронт добровольцем, но над ним только посмеялись. Назвали храбрым мальчуганом и велели прийти снова через пару лет, когда у него вырастут волосы на груди. Если к тому времени эта чертова война не кончится. Тогда его возьмут. И он вернулся к матери и сказал ей, что пока никуда не идет, – и презрительно заметил облегчение на ее лице.

Уже тогда я при каждом удобном случае воображал подобные сценарии, продираясь через спутанный подлесок обстоятельств в густом лесу своего воображения.

– Мистер Сэдлер, прошу извинить моего сына. – Миссис Кантуэлл наклонилась вперед и оперлась ладонями о конторку. – Он очень возбудим, вы сами видите.

– Это-то тут при чем? – не сдавался Дэвид. – У нас обязательство.

– И мы бы хотели его выполнить, но…

Я пропустил конец ее речи, так как юный Дэвид взял меня под локоть. Его фамильярность меня удивила, и я отстранился, а он прикусил губу, нервно оглянулся и заговорил вполголоса:

– Мистер Сэдлер! Можно с вами поговорить наедине? Уверяю вас, я совсем не так желал бы вести дела в этом пансионе. Думаю, вы о нас весьма невысокого мнения. Но прошу вас, пройдем в гостиную. Там сейчас никого нет, и…

– Хорошо, – согласился я, ставя саквояж на пол перед конторкой миссис Кантуэлл. – Можно я оставлю вещи тут?

Она закивала, сглотнула и стала снова заламывать свои несчастные руки. Кто угодно догадался бы, что она готова скорее принять мучительную смерть, нежели продолжать беседу со мной. Я последовал за ее сыном в гостиную, одновременно заинтересованный и выбитый из колеи таким явным расстройством хозяев заведения. Я устал с дороги, и, кроме того, меня раздирали противоречивые чувства, вызванные теми самыми причинами, которые привели меня в Норидж. Больше всего на свете я сейчас хотел пойти к себе в номер, закрыть дверь и остаться наедине со своими мыслями.

По правде сказать, я не представлял, смогу ли выполнить намеченное на завтра. Поезда в Лондон отправляются каждые два часа, начиная с десяти минут седьмого утра – это четыре возможности покинуть город до назначенной мне встречи.

– Ужас что за история, – начал Дэвид Кантуэлл, слегка присвистнув сквозь зубы, когда мы вошли в гостиную и дверь за нами закрылась. – И мамка не то чтобы справляется, а, мистер Сэдлер?

– Послушайте, может быть, вы наконец объясните, в чем дело. Я послал вам деньги с письмом, чтобы забронировать комнату.

– Конечно, сэр, послали, а как же. Я сам зарегистрировал вашу бронь. Мы собирались поселить вас в четвертый номер. Это я решил. В нем тише всего. Тюфяк отчасти комковат, но сетка кровати еще хоть куда, и многие постояльцы отмечают, что в этой постели весьма хорошо спится. Я читал ваше письмо, сэр, и решил, что вы военный. Это так?

Я поколебался, потом отрывисто кивнул:

– Был. Конечно, уже нет. С тех пор как все кончилось.

У мальчика загорелись глаза.

– А вы прямо в самом пекле были? – спросил он с детским любопытством.

Я чувствовал, как мое терпение истощается.

– Комната. Дадите вы мне комнату или нет?

– Понимаете, сэр, это от вас зависит. – Мой ответ его явно разочаровал.

– Как так?

– Наша прислуга, Мэри, она сейчас там, дезинфицирует все. Она, ясное дело, заартачилась, не скрою от вас, но я напомнил ей, что над дверью этого заведения – мое имя, а не ее, так что пускай делает что велено, если хочет сохранить место.

– А я думал, это имя вашей матушки. – Я решил его немного подразнить.

– Ну и мое тоже, – с негодованием ответил он, выпучив на меня глаза. – В общем, когда Мэри управится, комната будет как новенькая и даже лучше, обещаю. Мамка не хотела вам ничего говорить, но как вы есть армейский человек…

– Бывший, – поправил я.

– Да, сэр. В общем, считаю, я должен вам сказать, и чтоб вы сами решали, иначе это будет неуважение.

Я был решительно заинтригован и принялся перебирать в уме возможности. Может быть, убийство? Или самоубийство. Частный детектив застал блудного мужа в объятиях другой женщины. Или что-нибудь заурядное – непотушенная папироса подожгла содержимое корзины для бумаг. Или постоялец сбежал среди ночи, не заплатив. Снова запутанные обстоятельства. Снова свалки и пустыри.

– Я буду счастлив решить сам, но только если вы…

– Он и раньше у нас останавливался, – перебил меня мальчик. Голос его окреп в решимости рассказать мне всю правду, пусть и неприглядную. – Мистер Чартерс его зовут. Эдвард Чартерс. Я всегда полагал, что он очень респектабельный человек. Работает в банке в Лондоне, но у него мать где-то в Ипсвиче, и он время от времени ездит ее навещать и на обратном пути задерживается в Норидже на день-другой. И всегда у нас останавливался. Никогда с ним никакой беды не было, сэр. Тихий джентльмен, ни с кем не знался. Хорошо одевался. Всегда просил четвертый номер, потому как это хорошая комната, а я был рад ему услужить. Это я распределяю постояльцев по комнатам, мистер Сэдлер, потому что мамка путается в цифрах и…

– И что этот мистер Чартерс? Он отказался освободить комнату?

Мальчик помотал головой:

– Нет, сэр.

– С ним что-то случилось? Он заболел?

– Нет, ничего такого, сэр. Понимаете, мы дали ему ключ. На случай, если он поздно вернется. Мы даем ключи самым благонадежным гостям. Я разрешаю. Я и вам готов дать ключ, вы же были в армии. Я сам хотел пойти, сэр, но меня не взяли, потому как…

– Прошу вас, – перебил я, – давайте все же…

– Да, сэр, простите. Только это очень некрасивая история, вот и все. Мы ведь с вами знаем свет, правда, мистер Сэдлер? Я могу говорить откровенно?

Я пожал плечами. Наверное. Трудно судить. Если честно, я даже не очень понимал, что означает это выражение.

– Дело в том, что утром у нас вышел некоторый шум. – Мальчик понизил голос и доверительно склонился ко мне. – И конечно, весь дом перебудили к чертям. Простите, сэр. – Он горестно покачал головой. – Оказалось, что мистер Чартерс, которого мы считали тихим, добропорядочным джентльменом, вовсе не таков. Вчера вечером он вышел, а вернулся не один! Конечно, у нас есть правила, которые ничего подобного не допускают.

Я невольно улыбнулся. Какие строгости! Словно этих четырех лет и не было вовсе.

– И это все? – спросил я, вообразив себе одинокого мужчину, заботливого сына ипсвичской старушки. Он нашел себе спутницу на вечер, готовую скрасить его одиночество, – может быть, совершенно неожиданно нашел, и влечение пересилило осторожность. И вовсе незачем из-за этого поднимать такой шум.

– Нет, не то чтобы все, сэр. Понимаете… человек, которого привел мистер Чартерс, оказался просто-напросто воришкой. В результате мистера Чартерса обокрали, а когда он запротестовал, приставили ему нож к горлу, и вот тут-то поднялся шум до небес. Мамка проснулась, я проснулся, другие гости повыскакивали в коридор прямо как были, в ночном платье. Мы постучали ему в дверь, а когда ее открыли… – Он, кажется, колебался, стоит ли продолжать. – Мы, ясное дело, позвали полицию. Их обоих забрали. Но мамка ужасно расстроилась. Ей кажется, что наше заведение теперь испачкано. Она поговаривает о том, чтобы его продать, вы можете в это поверить? И уехать обратно к ее родне в западные графства.

– Наверняка мистер Чартерс тоже весьма сильно расстроился, – сказал я, искренне сочувствуя. – Бедняга. Я понимаю, арестовали его спутницу – она угрожала физическим насилием, но его-то за что? Неужели за моральное падение?

– Именно, сэр. – Дэвид выпрямился во весь рост и взглянул на меня с величайшим негодованием. – Это именно что глубочайшее моральное падение.

– Но ведь он не нарушил закон, насколько я понимаю. Не вижу, за что его призвали к ответу, даже если он украдкой немного погрешил против нравственности.

– Мистер Сэдлер, – хладнокровно произнес Дэвид. – Я скажу вам все как есть, потому что вы, видно, меня не поняли. Мистер Чартерс привел вовсе не даму, а юношу.

Он кивнул мне, как один знающий свет человек другому. Я покраснел и отвернулся.

– Ах вот оно что, – протянул я. – Тогда понятно.

– Теперь видите, почему мамка так расстроена. Если это выплывет наружу… – Он быстро взглянул на меня, словно ему вдруг пришла в голову какая-то мысль. – Надеюсь, сэр, вы сохраните все это в тайне. Иначе мы по миру пойдем.

– А… конечно, конечно. Это… это ведь не касается никого, кроме вас.

– Но остается вопрос с комнатой, – деликатно напомнил он. – Желаете ли вы теперь в ней остановиться? Как я уже сказал, ее сейчас тщательно чистят.

Я подумал, но не нашел доводов против.

– Честное слово, мистер Кантуэлл, меня это не беспокоит. Я очень сочувствую вашим трудностям и расстройству вашей матушки, но хотел бы занять эту комнату сегодня, если можно, так как мне надо где-то ночевать.

– Тогда все улажено, – бодро произнес он, открыл дверь и шагнул в коридор.

Я пошел за ним, слегка удивленный краткостью нашей беседы. Хозяйка, по-прежнему стоявшая за конторкой, взглянула на меня и быстро перевела взгляд на сына, а потом обратно.

– Мистер Сэдлер вошел в наше положение, – объявил мальчик. – Он желает снять этот номер, несмотря ни на что. Я пообещал, что комната будет готова через час. Надеюсь, я не ошибся?

Он говорил с матерью так, словно уже был хозяином заведения, а она – прислугой.

– Все так, Дэвид, – ответила она с явным облегчением. – Сэр, вы очень добры, если мне позволено так выразиться. Будьте любезны, запишитесь в книге для постояльцев.

Я склонился над книгой и аккуратно вписал в нее свое имя и адрес. Перо несколько раз брызнуло чернилами, пока я старался его удержать страдающей от спазмов правой рукой.

– Можете подождать в гостиной, если желаете, – предложил Дэвид, глядя на мой дрожащий указательный палец и, без сомнения, строя всевозможные догадки. – Или, если угодно освежиться с дороги, через несколько домов отсюда есть весьма приличный паб.

– Да, я думаю, это подойдет. – Я осторожно положил перо обратно на конторку, со стыдом глядя на оставленные мною кляксы. – Вы не могли бы взять на хранение мой саквояж?

– Конечно, сэр.

Я нагнулся, достал из саквояжа книгу, снова закрыл его, выпрямился и поглядел на часы:

– Я могу вернуться в половине восьмого?

– Комната будет готова к этому времени, сэр, – заверил Дэвид, подводя меня к двери и распахивая ее. – И еще раз примите мои извинения. Мир – странное место, а, сэр? Никогда не знаешь, какие выродки попадутся на пути.

– Действительно, – сказал я и вышел на свежий воздух.

На улице было ветрено, так что я поплотнее запахнул плащ и пожалел, что не взял перчатки. Но они остались в пансионе, в саквояже, под надзором миссис Кантуэлл, а я не желал дальнейших бесед ни с матерью, ни с сыном.

Вдруг я – впервые за день – вспомнил, что сегодня мне исполняется двадцать один год. К своему удивлению, я умудрился об этом начисто позабыть.

* * *

Я дошел до паба, носящего название “Герб плотника”, и у входа мой взгляд наткнулся на латунную табличку с черными матовыми буквами: ВЛАДЕЛЕЦ – ДЖ. Т. КЛЕЙТОН. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОДАЖУ ПИВА И КРЕПКИХ НАПИТКОВ. Я застыл, уставившись на нее и не дыша, – от страха в жилах словно потекли ледяные струйки. Мне ужасно захотелось курить. Я похлопал себя по карманам в поисках пачки “Голд Флейк”, купленной сегодня утром на станции Ливерпуль-стрит, но уже понимал, что сигареты потеряны – остались на сиденье в купе, когда я помогал писательнице с чемоданом. Наверное, и до сих пор там лежат, если их кто-нибудь не прибрал к рукам.

ВЛАДЕЛЕЦ – ДЖ. Т. КЛЕЙТОН.

Должно быть, совпадение. Сержант Клейтон, насколько я помнил, был из Ньюкасла. Во всяком случае, говорил он как тамошний уроженец. Но кажется, его отец был крупной шишкой в пивоваренной компании? Или я что-то перепутал? Нет, это смешно, решил я и потряс головой. Клейтонов в Англии наверняка тысячи, в любом уголке. Десятки тысяч. Это не может быть тот самый. Я решительно отринул болезненные фантазии, толкнул дверь и вошел.

Бар был ни полон, ни пуст, все посетители явно из рабочих. Они мельком глянули на меня и возобновили свои разговоры. Я, хоть и был чужаком, не чувствовал неловкости, а лишь довольство, рожденное ощущением, что я среди людей и в то же время сам по себе. С тех пор прошло много лет и я провел в пабах слишком много времени: я читал или писал, горбясь над залитыми пивом колченогими столами, прорывая карандашом картонные подкладки для пивных бокалов, ведя своих героев – кого из сточной канавы к славе и богатству, а кого, наоборот, из особняков в нищету. Один, всегда один. Я пил не чрезмерно, но все же пил. В правой руке сигарета, на левой манжете одно-два прожженных пятна. Этот карикатурный портрет – писателя, строчащего в укромных уголках лондонских пабов, – страшно раздражал меня. В последние годы я даже восставал против него, ощетиниваясь или скуля в интервью, как загнанный пес. Но на самом деле он правдив. Ведь шум переполненного паба неизмеримо сильней греет душу, чем тишина пустого дома.

– Чего желаете, сэр? – радушно спросил мужчина, который стоял без пиджака за стойкой бара и тряпкой стирал с нее дорожку капель пролитого пива. – Что вам налить?

Я обвел глазами ряд кранов, тянувшийся перед барменом, – большинство названий мне раньше не встречалось, видно, местные сорта – и выбрал наугад.

– Пинту, сэр?

– Да, спасибо, – ответил я и стал глядеть, как он снимает стакан с подставки у себя за спиной, машинально проглядывает его на свет – нет ли отпечатков пальцев или пыли – и, удовлетворенный, выверенно наклоняет стакан и открывает кран. В пышных усах застряли крошки слоеного теста. Меня это одновременно заворожило и наполнило отвращением.

– Вы владелец? – спросил я через несколько секунд.

– Точно, сэр, – улыбнулся он. – Джон Клейтон. Мы знакомы?

– Нет-нет. – Я выудил из кармана несколько монет. Значит, можно не бояться.

– Благодарю вас, сэр. – Он поставил пинту передо мной. Мой вопрос его явно не встревожил.

Я поблагодарил в ответ, прошел в полупустой угол паба, снял плащ и сел с глубоким вздохом удовлетворения. Может, это и к лучшему, что моя комната оказалась не готова, подумал я, глядя, как отстаивается темный эль в стакане. Шапка пены словно подмигивала мне – это пузырьки воздуха пробирались наверх и лопались, пока я предвкушал огромное наслаждение первого глотка после утомительного путешествия по железной дороге. Я подумал, что могу ведь тут и весь вечер просидеть. Напиться допьяна, поднять шум. Тогда полиция меня арестует, запрет в камеру и наутро отправит назад в Лондон первым же поездом. И уже не надо будет доводить задуманное до конца. Я стану беспомощной жертвой обстоятельств.

Я глубоко вздохнул, запретил себе фантазировать и вытащил из кармана книгу. От пачки переплетенных страниц, как всегда, повеяло надежностью и покоем. В тот понедельник в середине сентября 1919 года я читал “Белый Клык” Джека Лондона. Я перевел взгляд на суперобложку: щенок, обрисованный силуэтом, осторожно принюхивается на фоне каких-то сосен. Судя по тому, как падают тени от ветвей, дорога врезается глубоко в сердце гор, лежащих впереди. Полная луна освещает собаке путь. Я раскрыл книгу на месте, заложенном закладкой, но, прежде чем читать, в который раз заглянул на титульную страницу и посмотрел на дарственную надпись: “Старому приятелю Ричарду, верному псу не хуже самого Белого Клыка. Джек”. Книгу я нашел несколькими днями раньше на лотке у двери букинистического магазина, одного из многих на Чаринг-кросс-роуд. И лишь придя домой и раскрыв покупку, заметил надпись. Книготорговец запросил за видавший виды томик лишь полпенни, и я решил, что надпись он проглядел. Я счел ее ценным довеском к покупке, хотя, конечно, у меня не было никакого способа узнать, что за Джек подписал книгу – тот же, что написал ее, или какой-нибудь другой. Но мне нравилось думать, что именно тот. Я обвел буквы указательным пальцем правой руки – как раз тем, который так противно дрожал, – представляя себе, как перо великого писателя оставляет след на странице. Но, вопреки полету юношеских надежд, литература не принесла исцеления – казалось, дрожь даже усилилась. Я с отвращением отдернул руку.

– А что же это вы читаете? – спросили от одного из ближних столиков.

Я повернулся – ко мне обращался мужчина средних лет. Удивленный внезапным вопросом, я молча показал обложку романа мужчине, чтобы он мог прочесть название.

– Никогда не слыхал. – Он пожал плечами. – Что, хорошая книжка?

– Очень хорошая. Прямо-таки отличная.

– Отличная? – повторил он, чуть улыбаясь, – слово прозвучало так, точно было ему в диковину. – Ну что ж, раз отличная, надо будет глянуть. Я-то всегда любил книжки. Ничего, если я к вам подсяду? Или вы кого-то ждете?

Я поколебался. До того я думал, что хочу быть один, но предложение незнакомца вдруг показалось приемлемым.

Я указал на соседний стул:

– Прошу.

Мужчина пересел и поставил свой полупустой стакан на стол между нами. Мой собеседник пил более темное пиво, чем я. От него пахло застарелым потом – должно быть, после долгого трудового дня. Как ни странно, этот запах меня не беспокоил.

– Меня звать Миллер, Уильям Миллер.

– Тристан Сэдлер, – отозвался я и пожал ему руку. – Приятно познакомиться.

– Взаимно, – ответил он.

Я решил, что ему лет сорок пять. Ровесник моего отца. Но совсем не похож на него – более хрупкого сложения, с добрым, задумчивым лицом, то есть полная противоположность.

– Вы из Лондона, а? – спросил он, разглядывая меня.

– Верно, – ответил я, улыбаясь. – Что, так заметно?

Он подмигнул мне:

– Я по голосу определяю. Про большинство людей могу сказать, где они росли, с точностью до двадцати миль. Жена моя называет это “фокусом для вечеринок”, но я с ней не согласен. Для меня это не просто забава.

– И где же рос я, мистер Миллер? – спросил я, предвкушая развлечение. – Можете определить?

Он прищурился, уставился на меня и молчал почти целую минуту, только тяжело дышал носом. Потом осторожно сказал:

– Чизик, наверное. Кью-Бридж. Где-то в тех местах. Попал?

Я удивленно и радостно засмеялся.

– Чизик, Хай-стрит. Мой отец держал мясную лавку. Там мы и выросли.

– “Мы”?

– Я и моя младшая сестра.

– Но теперь вы тут живете, в Норидже?

– Нет, – я покачал головой, – нет, я теперь живу в Лондоне. Хайгейт.

– Далеко от семьи забрались, – заметил он.

– Да, – ответил я. – Знаю.

Из-за стойки бара донесся звон – это стакан грохнулся об пол и разлетелся на миллион частей. Я дернулся в направлении звука, инстинктивно вцепившись в край стола, и расслабился, лишь когда владелец пожал плечами и нагнулся со щеткой и совком собрать осколки. Мужчины, сидевшие у стойки бара, насмешливо и весело заухали.

– Стакан упал, только и всего, – успокоил собеседник, заметив мой испуг.

– Да, конечно. – Я попытался засмеяться, но тщетно. – Просто очень неожиданно.

– Ты там до конца был, а? – спросил он, и я взглянул на него. Он вздохнул, улыбка сошла с лица. – Прости, парень. Зря я спросил.

– Ничего, – тихо сказал я.

– Мои два мальчика там были, понимаешь. Хорошие мальчики. Один всегда был озорником, другой больше похож на нас с тобой. Читатель. На пару лет старше тебя. Тебе сколько, девятнадцать?

– Двадцать один. – Новый возраст был мне еще непривычен.

– Ну вот, а нашему Билли теперь было бы двадцать три, а Сэму как раз исполнилось бы двадцать два.

Произнося их имена, он улыбался, но потом вдруг сглотнул и отвернулся. Сослагательное наклонение теперь часто возникало в разговоре о детях. Другие слова были не нужны. Мы несколько секунд посидели молча, и мой собеседник, неуверенно улыбаясь, снова заговорил:

– Ты даже похож на Сэма.

– Правда? – переспросил я.

Это сравнение было мне странно приятно. Я снова вошел в лес своего воображения и, продравшись через подлесок и заросли крапивы, представил себе Сэма, который любил книги и надеялся в один прекрасный день сам что-нибудь написать. Я словно присутствовал в тот вечер, когда он объявил родителям, что не станет ждать, пока его возьмут, – пойдет сам, чтобы Билли не был там один. Я представил себе дружбу братьев, заново крепнущую в учебной военной части, их отвагу на поле брани и геройскую смерть. Это Сэм, решил я. Это сын Уильяма Миллера. Я знал его.

– Наш Сэм был хороший мальчик, – прошептал мой собеседник через минуту и трижды хлопнул ладонью по столу, словно говоря: “Баста!” – Выпьешь еще, парень? – Он показал взглядом на мой полупустой стакан.

Я покачал головой:

– Пока нет. Но спасибо. У вас случайно закурить не найдется?

– А как же, – ответил он, выуживая из кармана жестяной портсигар – судя по виду, его спутник с самых юных лет.

Внутри лежало около дюжины аккуратнейшим образом свернутых папирос, он вручил мне одну. Рука у него была грязная, линии на большом пальце резко очерчены и потемнели – я решил, что от физического труда.

– Такой скрутки и в табачной лавке не увидишь, а? – спросил он, улыбаясь и показывая на папиросу идеальной цилиндрической формы.

– Верно, – согласился я. – Вы мастер.

– Не я, – поправил он, – это жена их для меня крутит. Каждое утро спозаранку, когда я еще завтракаю, она уже сидит в углу кухни с пачкой папиросных бумажек и пакетом махорки. Несколько минут – и готово. И отправляет меня с полным портсигаром. Повезло же мне, а? Не многие женщины станут такое делать.

Я засмеялся, представив себе эту восхитительную картину домашнего счастья.

– Вы счастливчик.

– А то я не знаю! – вскричал он с деланым возмущением. – А что же ты, Тристан Сэдлер?

Именуя меня так, он, видимо, хотел избежать слишком фамильярного обращения по имени; в то же время “вы” и “мистер” прозвучало бы слишком официально.

– Женат, а?

– Нет.

– Ну так есть милка в Лондоне?

– Никого особенного на примете. – Я не хотел признаваться, что и неособенного никого у меня тоже нет.

– Ну что ж, дело молодое, – сказал он с улыбкой, но без вульгарной ухмылки, с которой иногда люди постарше отпускают подобные замечания. – Я тебя не виню, да и никого из вас не виню, после всего, через что вы прошли. Будет еще время и для свадеб, и для деток, в свой черед. Но господибожемой, до чего же девчонки радовались, когда вы все вернулись, а?

Я засмеялся.

– Должно быть, так.

Я уже начал уставать: долгий путь брал свое, а пиво на пустой желудок клонило меня в сон и кружило голову. Еще один стакан меня точно погубит.

– Так у тебя родня в Норидже? – спросил мистер Миллер.

– Нет.

– Первый раз тут?

– Да.

– Значит, надумал выходной себе устроить? Отдохнуть от большого города?

Чуть поколебавшись, я решил соврать.

– Да. Приехал отдохнуть на пару дней.

– Ну так ты отличное место выбрал, точно тебе говорю. Я-то здесь родился и вырос. И мальцом тут жил, и взрослым. Больше нигде на свете не согласился бы жить и не понимаю тех, кто живет в других местах.

– Но ведь вы разбираетесь в говорах, – заметил я. – Должно быть, все же путешествовали.

– Щенком еще. Но я прислушиваюсь к людям, мой секрет как раз в этом. Большинство людей никогда не слушает. – Он подался вперед: – А порой я даже угадываю, о чем они думают.

Я посмотрел на него, чувствуя, как каменеет мое лицо. Наши глаза встретились – словно в поединке или на пари, и ни один из нас не отвел взгляда и не моргнул.

– Неужели, – произнес я наконец. – Выходит, вы знаете, о чем я думаю, а, мистер Миллер?

– Нет, этого я не знаю, парень. – Он все глядел мне в глаза. – А вот что ты чувствуешь – да. Это я, пожалуй, могу точно сказать. Хотя для этого не нужно мысли читать. Довольно было один раз глянуть на тебя, когда ты вошел.

Он, кажется, не собирался развивать эту тему, так что пришлось задать вопрос – вопреки всем внутренним голосам, которые вопили, чтобы я не будил лихо, пока оно спит.

– Так что же, мистер Миллер? – Я изо всех сил сохранял безразличное выражение. – Что я чувствую?

– Я бы сказал, две вещи. Во-первых, вину.

Я не шевелился и все так же глядел на него.

– А еще что?

– Ну как же, – ответил он. – Ты себя ненавидишь.

Я бы ответил – уже открыл рот, чтобы ответить, – но сам не знаю, что я собирался сказать. Хотя мне это все равно бы не удалось, потому что мой собеседник снова хлопнул по столу, разрушая воздвигнутую между нами невидимую преграду, и глянул на часы, которые висели на стене.

– Не может быть! – вскричал он. – Неужели так поздно! Пойду-ка я домой, а то моя хозяйка все кишки из меня выдерет. А тебе, Тристан Сэдлер, удачного отдыха. – Он поднялся, улыбаясь мне. – Ну или ради чего ты там приехал. И благополучно добраться до дому, когда все кончится.

Я кивнул на прощанье, но остался сидеть. Только смотрел, как он идет к двери. В самых дверях он повернулся и молча махнул рукой на прощанье ВЛАДЕЛЬЦУ ДЖ. Т. КЛЕЙТОНУ, обладателю ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОДАЖУ ПИВА И КРЕПКИХ НАПИТКОВ.

Я снова взглянул на “Белого Клыка”, лежащего на столе обложкой вверх, но вместо книги потянулся к стакану. Когда я допил его, моя комната уже, скорее всего, ждала меня, но я был не готов идти обратно. Так что я поднял палец в направлении бара, и передо мной вмиг появилась новая пинта; последняя на сегодня, клятвенно пообещал я себе.

* * *

Моя комната в пансионе миссис Кантуэлл – злополучный четвертый номер – вчера явно обеспечила мрачный фон развернувшимся в ней драматическим событиям. Тусклые печатные обои с изображением увядших гиацинтов и цветущих крокусов как будто помнили былые времена, повеселей. На выгоревшем квадрате прямо напротив окна рисунок обоев побелел, а ковер под ногами в некоторых местах протерся до основы. К одной стене был притиснут письменный стол; в углу – фаянсовая раковина со свежим куском мыла на краешке. Я огляделся. Мне пришлась по душе чисто английская деловитая недосказанность этой комнаты, ее голая функциональность. Эта комната, безусловно, была лучше моей детской спальни, но хуже моей квартирки в Хайгейте, которую я обставил продуманно, экономно и заботливо.

Я посидел на кровати, воображая драму, разыгравшуюся здесь прошлой ночью: несчастный мистер Чартерс пытается добиться ласк мальчика, а потом – сохранить достоинство, оказавшись жертвой ограбления, покушения на убийство и ареста, и все это на протяжении часа. Я пожалел его и задался вопросом – успел ли он получить вожделенное преступное удовольствие до того, как начался кошмар? Заманили его умышленно или он оказался несчастной жертвой обстоятельств? Впрочем, возможно, он на самом деле не был таким тихоней, каким рисовался Дэвиду Кантуэллу, и искал удовлетворения, которого ему вовсе не предлагали.

Я медленно поднялся – ноги гудели после целого дня в дороге. Снял носки и ботинки, повесил рубашку на подлокотник кресла и остался посреди комнаты в брюках и майке. Когда я услышал миссис Кантуэлл – она постучала в дверь и окликнула меня, – первым моим побуждением было снова одеться и обуться, но у меня не было сил, да и нельзя сказать, что я своим видом нарушал пристойность. Я открыл дверь. Хозяйка стояла на пороге с подносом в руках.

– Простите, что я вас побеспокоила, – сказала она, снова нервно улыбаясь, – без сомнения, печать долгих лет привычного подобострастия. – Я подумала, что вы, наверное, голодны. И что мы перед вами в долгу за сегодняшнюю неприятность.

Я поглядел на поднос – чайник, сэндвич с ростбифом и кусочек пирога с яблоками. Меня пронизала благодарность. Я и сам не понимал, до чего голоден, пока не увидел всю эту еду. Я поел утром перед выездом из Лондона, но я обычно очень легко завтракаю, только чай и кусочек тоста. В поезде я проголодался, но выбор в вагоне-ресторане был скудный – я осилил половину едва теплого пирога с курицей и с отвращением отодвинул его. День натощак и две пинты пива в “Гербе плотника” пробудили у меня волчий голод, и я открыл дверь пошире, пропуская хозяйку внутрь.

– Благодарю вас, сэр. – Она, поколебавшись, обвела взглядом комнату, словно желая убедиться, что в ней не осталось следов вчерашнего безобразия. – Я поставлю на стол, если не возражаете.

– Огромное вам спасибо, миссис Кантуэлл. Я бы и не подумал вас беспокоить, требуя еды в такой час.

– Никакого беспокойства, – ответила она, поворачиваясь ко мне и слегка улыбаясь; она внимательно оглядела меня и так долго рассматривала мои голые ступни, что мне стало неловко и я начал спрашивать себя, что такое она могла в них увидеть. Наконец она опять перевела взгляд на мое лицо. – Вы завтра будете обедать тут, в пансионе? – спросила она, и мне показалось, что она хочет заговорить о чем-то другом, но не находит нужных слов. Еда, безусловно столь желанная для меня, была только предлогом.

– Нет. У меня встреча в час дня, так что я уйду еще до полудня. Я собираюсь прогуляться и посмотреть город, если проснусь достаточно рано. Можно я оставлю здесь свои вещи и заберу их перед вечерним поездом?

– Конечно.

Она явно не собиралась уходить; я молчал, ожидая, чтобы она заговорила.

– Насчет Дэвида, – наконец решилась она. – Надеюсь, он сегодня не слишком вам докучал?

– Вовсе нет. Он очень деликатно описал положение дел. Пожалуйста, ни в коем случае не думайте, что я…

– Нет-нет, – она быстро покачала головой, – я не об этом. То дело уже в прошлом и, я надеюсь, будет забыто. Просто он иногда слишком много вопросов задает тем, кто был в армии. То есть тем, кто был там. Я понимаю, большинство из вас не любит вспоминать, но Дэвид не отстает. Я пыталась с ним говорить, но это трудно.

Она пожала плечами и отвернулась, словно признавая свое поражение.

– С ним трудно, – поправилась она. – Он такой мальчик, с которым одинокой женщине бывает нелегко.

Тут уже я отвел глаза, смущенный фамильярностью ее тона, и поглядел в окно. Высокий каштан загораживал вид на улицу, и я поймал себя на том, что вглядываюсь в густое сплетение ветвей и еще одно детское воспоминание удивительно безжалостно вторгается в мои мысли. Мы с Лорой, моей младшей сестрой, собираем каштаны, – деревьями засажены проспекты возле Кью-Гарденс. Дома обдираем колючую шелуху и либо стреляем каштанами из рогатки, либо жарим и наслаждаемся горячим лакомством. Я немедленно прогнал это воспоминание.

– Ничего страшного. – Я снова повернулся к миссис Кантуэлл: – Мальчиков в таком возрасте это всегда интересует. Ему сколько, семнадцать?

– Семнадцать, только что исполнилось. Он так сердился в прошлом году, когда война кончилась.

– Сердился? – удивленно нахмурился я.

– Да, согласна, это смешно звучит. Но он так долго предвкушал, как сам пойдет. Он каждый день читал об этом в газетах, следил за судьбой всех здешних ребят, которых отправили во Францию. Даже пару раз пытался пойти, прибавив себе лет, но над ним посмеялись и послали обратно к маме, а я вам скажу, сэр, что это они неправильно поступили. Он только хотел принести какую-то пользу, и вовсе незачем было над ним смеяться. А когда все кончилось – ну, по правде сказать, он решил, что пропустил что-то важное.

– Пропустил, чтобы ему оторвало голову снарядом, – сказал я, и мои слова заметались по комнате, рикошетя от стен и осыпая нас обоих шрапнелью.

Миссис Кантуэлл дернулась, но глаз не отвела.

– Понимаете, он на это по-другому смотрит, – тихо ответила она. – Его отец был там. Погиб в самом начале.

– Простите.

Итак, несчастный случай с молотилкой все же оказался моей фантазией.

– Да, ну вот, Дэвиду было тогда только тринадцать лет, и он уж так любил отца, даже необычно для мальчика. Мне кажется, он так и не оправился с тех пор, если честно. Ну вы сами видите, как он себя ведет. Все время сердится. Так трудно с ним разговаривать. Конечно, он во всем винит меня.

– Как все мальчики в таком возрасте, – с улыбкой сказал я, удивляясь, что говорю как зрелый мужчина, когда на самом деле я старше ее сына только на три года.

– Конечно, я-то хотела, чтобы война закончилась, – продолжала она. – Я об этом молилась. Чтобы он не попал туда и не страдал, как вы все страдали. Я даже представить себе не могу, каково вам пришлось. Ваша бедная матушка, наверное, места себе не находила.

Я пожал плечами, но тут же перевел это движение в кивок: я не собирался развивать затронутую ею тему.

– Но где-то в маленьком уголке души, совсем крохотном, я надеялась, что его все-таки возьмут. На неделю-другую, не больше. И чтобы он не участвовал ни в каких битвах. Не дай бог с ним бы что-нибудь случилось. Но побыть неделю с другими мальчиками ему было бы полезно. А потом настал бы мир.

Я не понял, говорит она о мире в Европе или на ее личном кусочке Англии. Но спрашивать не стал.

– В общем, я просто хотела за него извиниться. – Она улыбнулась. – А теперь кушайте, не стану вам мешать.

– Спасибо, миссис Кантуэлл. – Я проводил ее до двери и постоял, глядя, как она торопливо уходит по коридору. Она озиралась, словно не понимая, в какую сторону идти, хотя, скорее всего, прожила в этом доме всю свою взрослую жизнь.

Я вернулся в комнату, закрыл дверь и съел сэндвич – с нарочитой неторопливостью, чтобы спешка не нарушила хрупкое равновесие моего желудка. Запил чаем – горячим, сладким и крепким – и снова почувствовал себя человеком. Время от времени до меня доносились шумы из коридора – стенки номера были тонкие, как бумага. Я дал себе клятву уснуть до того, как вернутся на ночь мои соседи из третьего и пятого номеров. Риск провести бессонную ночь был для меня неприемлем – завтра мне понадобятся все силы.

Я отставил поднос, снял майку и обмылся у раковины холодной водой. Вода тут же натекла мне в штаны, так что я задернул занавески на окне, включил свет, разделся догола и обмыл все тело, как мог. На кровати лежало приготовленное для меня свежее полотенце, но оно оказалось из такой материи, которая тут же намокает. Я безжалостно растерся этим полотенцем, как нас учили в первый день в Олдершоте, и повесил его на край раковины, чтобы высохло. Чистоплотность, гигиена, внимание к деталям – вот приметы хорошего солдата. Все эти вещи уже стали моей второй натурой.

В углу было высокое зеркало. Я встал перед ним, критически разглядывая собственное тело. Грудь, когда-то (лет в восемнадцать) хорошо накачанная и мускулистая, за последнее время потеряла свои четкие очертания и стала бледной. На ногах гневно краснели поперечные шрамы; на животе расплывался темный синяк, упорно не желающий бледнеть. Мой вид решительно не радовал глаз.

Я знал, что когда-то, в мальчишеские годы, был гораздо привлекательнее. Люди тогда считали, что у меня приятная внешность. Они мне часто об этом говорили.

По ассоциации я вспомнил про Питера Уоллиса. В детстве мы с Питером были лучшими друзьями. А от мыслей о Питере было совсем недалеко до Сильвии Картер, которая появилась на нашей улице, когда нам обоим было по пятнадцать лет, и именно ее присутствие в конце концов привело к моему полному отсутствию. В детстве мы с Питером были неразлучны, он – с черными как смоль кудряшками, я – с непокорной соломенной копной на голове; волосы все время лезли мне в глаза, даже несмотря на то, что отец часто сажал меня на стул у обеденного стола и быстро стриг тяжелыми мясницкими ножницами, теми самыми, которыми срезал жилы с отбивных в лавке на первом этаже.

Мать Сильвии смотрела вслед нам троим, убегающим по улице, – мне, Питеру и своей дочери; юность объединяла нас, как общая тайна, и мать боялась, как бы дочь не попала в беду. И это беспокойство было оправданным, потому что мы с Питером были в таком возрасте, когда говорят только о сексе – как мы жаждем секса, где собираемся искать удовлетворения и какие ужасные вещи проделаем с несчастным созданием, которое нам его предложит.

В то лето мы купались вместе и не могли не заметить, как меняются наши тела; мы с Питером взрослели и набирались уверенности, привлекая дразнящие взгляды и вызывая игривые реплики Сильвии. Однажды, когда мы с ней были вдвоем, она сказала, что никогда не встречала мальчика красивее меня и что у нее мурашки по спине бегают, когда я выхожу из пруда, сверкая гладким мокрым телом, в плавках, черных, сочащихся влагой, точно шкура выдры. Эти слова вызвали во мне возбуждение, смешанное с отвращением, и когда мы поцеловались, я – сухими губами и робким языком, Сильвия – как раз наоборот, то у меня промелькнула мысль, что если такая красотка считает меня привлекательным, то, может, я и вправду не так уж безобразен. Я пришел в восторг, но ночью в постели, доводя себя до пика стремительными, драматичными фантазиями, столь же стремительно исчезающими, я воображал страшные, отвратительные сцены, в которых Сильвия вовсе не участвовала. А потом, преисполненный омерзения и опустошенный, я скрючивался на мокрых от пота простынях и глотал слезы, пытаясь понять, что со мной не так, что со мной, черт побери все на свете, не так.

Тот поцелуй остался нашим единственным: неделю спустя Питер и Сильвия объявили, что любят друг друга и желают соединить свои жизни. Достигнув совершеннолетия, они поженятся. Я сходил с ума от ревности и мучился унижением, ибо, сам того не сознавая, безответно влюбился; я и не заметил, как любовь вползла мне в сердце, и когда я видел Питера и Сильвию, когда воображал все, что они делают друг с другом, оставшись наедине, меня терзали мучительные спазмы горя и я ощущал к ним обоим только ненависть.

Но все же именно Сильвия Картер когда-то сказала мне, еще неопытному мальчику, что при взгляде на мое тело у нее бегут мурашки по коже. Теперь, глядя на свое тело, истерзанное двумя фронтовыми годами, волосы, когда-то соломенные, а теперь грязно-русые, влажно прилипшие ко лбу, левую руку, в пятнах, с выпирающими венами, и правую, подверженную непростительной дрожи, тонкие ноги, давно не напоминавший о себе пристыженный член, я подумал: пожалуй, сейчас у Сильвии опять побежали бы мурашки, но только от брезгливости. Конечно, сегодняшняя попутчица назвала меня красивым просто в шутку. Я безобразен – израсходованная, высохшая оболочка.

Я снова натянул трусы и майку, не желая спать голым. Нельзя, чтобы ветхие простыни миссис Кантуэлл соприкасались с моим телом. Я не переносил прикосновений, намекающих на интимность. Мне было двадцать лет, и я уже решил, что эта часть моей жизни окончена. Как глупо. Я любил дважды, подумал я, закрывая глаза и опуская голову на тонкую подушку, приподнимающую меня над матрасом от силы на дюйм-другой. Я любил дважды, и оба раза моя любовь меня уничтожила.

Мысль об этом – о моей второй любви – яростно сжала мне желудок. Я соскочил с кровати, зная, что у меня есть лишь несколько секунд, метнулся к раковине и вытошнил туда все: пиво, сэндвич, чай и яблочный пирог – в два молниеносных спазма. Непереваренное мясо и пористый хлеб отвратительно смотрелись в фаянсовой раковине, и я поскорей смыл их в сток водой из кувшина.

Весь в испарине, я рухнул на пол, прижав колени к подбородку. Обхватил колени руками, сжимая тело в комок и изо всех сил втискиваясь в щель между стеной и тумбой раковины. Я как мог зажмуривал глаза, но жуткие картины уже вернулись.

Зачем я сюда приехал? – недоумевал я. О чем я только думал? Если я действительно ищу искупления, здесь я его не получу. Понимания? Здесь некому меня понять. Прощения? Я его не заслуживаю.

* * *

Наутро я проснулся рано после на удивление крепкого сна и первым воспользовался ванной комнатой, которая в заведении миссис Кантуэлл была одна на шесть постояльцев. Вода оказалась в лучшем случае тепловатая, но для меня годилась. Я вымылся куском мыла, оставленным вчера в моей комнате. Потом побрился и причесался перед маленьким зеркальцем, висевшим над раковиной, и стал с чуть большей уверенностью смотреть на то, что предстояло сегодня; сон и ванна оживили меня, и я уже не чувствовал себя таким больным, как вчера. Я вытянул правую руку перед собой и впился в нее взглядом, словно подначивая задрожать, но рука была неподвижна, и я расслабился, стараясь не думать о том, что она еще может подвести меня в течение предстоящего дня.

Не желая участвовать в разговорах, я решил пропустить завтрак в пансионе и, едва минуло девять, на цыпочках спустился по лестнице, не сказав ни слова хозяевам, которые суетились в столовой, привычно перебраниваясь, как супруги со стажем. Я оставил дверь своей комнаты нараспашку, а саквояж – на кровати.

Утро было свежее и ясное, небо безоблачное, ни намека на дождь, и это меня обрадовало. Я раньше не бывал в Норидже и потому приобрел на лотке небольшую карту города, собираясь погулять час-другой. Моя встреча только в час дня, так что мне хватит времени посмотреть местные достопримечательности, вернуться в пансион и привести себя в пристойный вид.

Я прошел по мосту на Принс-Уэйлс-роуд, на миг остановился, глядя в стремительные воды реки Яр, и почему-то вспомнил солдата, с которым был в учебном лагере в Олдершоте, а потом на фронте во Франции. Его звали Спаркс, и однажды, когда мы были вместе в дозоре, он поведал мне совершенно удивительную историю: лет пять назад он переходил Тауэрский мост в Лондоне и вдруг остановился как вкопанный, ощутив незыблемую уверенность, что этот момент отмечает ровно середину его жизни.

– Я поглядел налево, – рассказывал он, – потом направо. Всмотрелся в лица прохожих. И понял, что знаю. Это оно. И тогда у меня в голове всплыла дата: одиннадцатое июня тысяча девятьсот тридцать второго года.

– Но значит, ты проживешь всего… сколько это выходит, сорок лет?

– И мало того! Добравшись домой, я взял листок бумаги и посчитал: если сегодня действительно ровно середина моей жизни, то какой день будет последним? И ты не поверишь, что у меня вышло.

– Не может быть! – изумился я.

– Нет-нет, не тот самый день, – со смехом ответил он. – Но очень близко. Август тысяча девятьсот тридцать второго. В любом случае, долгожителем мне вряд ли стать, а?

Он не дожил ни до той, ни до другой даты. Ему оторвало обе ноги как раз перед Рождеством 1917 года, и он умер от ран.

Я попытался отогнать тяжелые мысли о Спарксе и продолжал путь на север, карабкаясь вверх по крутой улице. В конце концов я оказался у каменных стен Нориджского замка. Я подумал, что стоит подняться на холм и осмотреть исторические сокровища, которые, может быть, выставлены внутри, но вдруг потерял всякий интерес. В конце концов, такие замки – всего лишь бывшие военные базы, где солдаты могли разбить лагерь и ждать появления врага. А уж этого я насмотрелся на всю жизнь. Я свернул направо, прошел место со зловещим названием Тумлэнд[1] и двинулся в сторону величественного шпиля Нориджского собора.

Я заметил небольшое кафе и вспомнил, что не завтракал, так что решил не продолжать путь, а остановиться и что-нибудь поесть. Я сел в углу у окна, и почти сразу ко мне подошла розовощекая женщина с большой шапкой густых рыжих волос, чтобы принять заказ.

– Мне только чаю и тостов, – сказал я, радуясь возможности присесть.

– И парочку яиц, сэр? – предложила она, и я охотно согласился.

– Да, спасибо. Яичницу-болтунью, если можно.

– Непременно, – радушно отозвалась она и исчезла за стойкой, а я принялся глядеть в окно. Я пожалел, что не взял с собой “Белого Клыка”, ведь сейчас как раз можно было бы расслабиться, со вкусом позавтракать и почитать. Но книга осталась в саквояже в пансионе, так что я стал глазеть на прохожих, спешащих по своим делам.

Улица была полна женщин, несущих авоськи с утренними покупками. Я подумал о матери – о том, как в моем детстве она каждое утро застилала постели и убирала квартиру, а отец облачался в огромный белый халат и занимал место за прилавком на первом этаже нашего дома, нарезая свежие отбивные для постоянных покупателей, которые должны были зайти в ближайшие восемь часов.

Я боялся всего, связанного с работой отца, – обвалочных ножей, туш животных, пил для кости, клещей для выдергивания ребер, рабочей одежды в пятнах крови, – и отец меня недолюбливал за эту слабость. Позже он научил меня работать ножами, разделывать по суставам туши свиней, овец и коров, висящие в холодной, – их очень торжественно привозили каждый вторник. Я ни разу не порезался и вполне овладел ремеслом мясника, но таланта к нему у меня не было, в отличие от отца, родившегося в этой самой лавке, или его отца, который бежал из Ирландии от “картофельного голода” и как-то наскреб денег, чтобы открыть свое дело.

Отец, конечно, надеялся, что я войду в семейный бизнес. На вывеске уже значилось “Сэдлер и сын”, и отец желал, чтобы название соответствовало действительности. Но его мечта не сбылась. Меня выгнали из дому незадолго до того, как мне стукнуло шестнадцать, и вернулся я только один раз – через полтора года, за день до ухода в армию.

– Вот что я тебе скажу, – произнес отец, осторожно выводя меня на улицу, – толстые пальцы с силой упирались мне в лопатки. – Для всех для нас будет лучше, если немцы пристрелят тебя на месте.

Это были последние его слова, обращенные ко мне.

Я потряс головой и несколько раз моргнул, недоумевая, зачем я порчу себе утро этими воспоминаниями. Вскоре на столе появился мой заказ: яичница, тосты и чай, но официантка почему-то не ушла, а осталась рядом, сжав ладони, словно в молитве, с лицом, расплывшимся в улыбке. Я вопросительно взглянул на нее снизу вверх – вилка с куском яичницы застыла в воздухе.

– Все в порядке, сэр? – бодро поинтересовалась она.

– Да, спасибо, – ответил я, и это, кажется, ее успокоило, так как она поспешила обратно за прилавок и стала дальше заниматься своим делом.

Я еще не привык сам выбирать меню и время для еды – после почти трех лет в армии, где приходилось поглощать что дают и когда дают, в тесноте и давке, – другие солдаты, сидящие справа и слева, втыкали в меня локти и жевали с таким чавканьем, будто они свиньи в хлеву, а не добропорядочные англичане, которых матери учили вести себя за столом. Даже качество и обилие еды были мне в диковинку, хоть и не шли в сравнение с довоенными. Но мысль о том, что можно зайти в кафе, сесть, проглядеть меню и сказать: “Я, пожалуй, возьму омлет с грибами”, или “Я попробую пирог с рыбой”, или “Мне порцию колбасок с картофельным пюре, да, и с луковой подливой”, потрясала меня невыразимой новизной. Простые радости для того, кто пережил нечеловеческие лишения.

Я заплатил несколько пенсов, поблагодарил официантку, вышел из кафе и двинулся в прежнем направлении по Куин-стрит к собору. Подойдя к великолепным монастырским зданиям, я осмотрел их, окружающую стену и ворота. Я очень люблю церкви и соборы. Не столько из-за их связи с религией – я записной агностик, – сколько из-за мира и спокойствия, царящих внутри. Два взаимоисключающих места, в которых я предаюсь праздности, – паб и храм. В одном так весело и жизнь кипит, в другом тихо и всюду напоминания о смерти. Но отдых на скамье в огромном храме как-то успокаивает душу – стылый воздух напоен веками возжигания ладана и свеч, теряющийся в высоте потолок напоминает о твоей ничтожности перед лицом необъятного мироздания, и еще картины, фризы, резные алтари, статуи с простертыми вперед руками, словно желающие тебя обнять, и неожиданный момент, когда хор, репетирующий утреню, взрывается песнопением, вздымая дух из бездны отчаяния, – отчаяния, которое как раз и привело тебя в храм.

Однажды под Компьеном наш полк устроил привал примерно в миле от небольшой eglise[2]. Мы шли походом все утро, но я все равно решил прогуляться к церквушке – не столько ради духовного пробуждения, сколько ради того, чтобы отдохнуть от общества других солдат. Церковь была вполне заурядная, даже примитивная, что внутри, что снаружи, но меня поразил в самое сердце ее заброшенный вид. Должно быть, прихожане спаслись бегством, ушли на фронт или переселились на кладбище, и в воздухе больше не витало радостное единодушие верных. Я вышел из церкви, думая, не прилечь ли на траву, пока нас не позвали обратно в строй; может, мне даже удастся закрыть глаза и мыслями перенестись в более счастливое время и место… Тут я увидел своего однополчанина по фамилии Поттер: он, слегка склонившись вперед и опираясь одной рукой на стену церкви, шумно мочился на многовековую каменную кладку. Я, даже не думая, рванулся к нему и с силой толкнул – он, застигнутый врасплох, упал на землю, открыв наготу праздным взорам. Струя мочи пресеклась, но он успел обрызгать себе все штаны и рубашку. Еще секунда – и он с руганью вскочил, застегнулся и сбил меня с ног, мстя за унижение. Другие солдаты расцепили нас. Я обвинил его в осквернении священного места, а он меня – в гораздо худшем, в религиозном фанатизме. Несмотря на ложность этого обвинения, я не стал его отрицать. Наша горячность постепенно увяла, мы перестали обмениваться оскорблениями, и наконец нас отпустили – после того, как мы, став лицом к лицу, пожали друг другу руки и сказали, что мы опять друзья. Затем мы всей компанией спустились с холма. Но все равно это святотатство меня расстроило.

Я прошел через неф собора, украдкой разглядывая людей, числом около дюжины, рассеянных по храму и погруженных в безмолвную молитву. Интересно, об облегчении каких тягот они молятся или отпущения каких грехов пришли просить? Дойдя до места, где продольный неф пересекался с поперечным, я повернулся и посмотрел туда, где в воскресенье утром будет стоять хор, вознося хвалы. Дальше я свернул на юг и через открытую дверь попал в лабиринт, где несколько детей играли в салочки в ясном утреннем свете. Я двинулся дальше вдоль восточной стены собора и вдруг остановился при виде одинокой могилы. Она бросалась в глаза. Надгробие было простым, даже примитивным – ничем не украшенный каменный крест на двухслойной каменной плите. Я склонился поближе и прочел, что здесь похоронена Эдит Кевелл, великая медсестра и патриотка, которая помогла сотням британских военнопленных бежать из Бельгии через организованную ею подпольную сеть и была за это расстреляна осенью 1915 года.

Я постоял и не то чтобы помолился за ее душу, ибо от этого никому не было бы никакого толку, но посвятил ей минуту созерцания. Конечно, Кевелл провозгласили героиней. Мученицей. И притом она была женщиной. В кои-то веки английский народ признал это, и я ощутил великую радость от того, что так неожиданно побывал на ее могиле.

Звук шагов по гравию возвестил чье-то приближение – точнее, приближение двух человек; они шагали в ногу, как ночной патруль на обходе военного лагеря. Я прошел чуть дальше за могилу и отвернулся, притворяясь, что разглядываю витражи в окнах собора.

– К трем часам мы уже составим окончательный список, – произнес молодой человек, видимо причетник, обращаясь к мужчине постарше. – При условии, что достаточно быстро разберемся с предыдущим вопросом.

– С предыдущим вопросом мы будем разбираться столько, сколько понадобится, – с напором ответил его собеседник. – Но я выскажу свое мнение, будьте уверены.

– Конечно, преподобный Бэнкрофт. Ситуация деликатная. Но все понимают вашу боль и скорбь.

– Чушь, – отрезал старший. – Ничего они не понимают и никогда не поймут. Я свое слово скажу, можете не сомневаться. Но после этого мне надо будет быстро попасть домой. Моя дочь кое-что организовала. Что-то вроде… в общем, это трудно объяснить.

– Что, ухажера хочет привести? – игриво спросил причетник и осекся, встретив взгляд, который отбил у него всякую охоту говорить на эту тему.

– Ничего страшного не случится, если я опоздаю, – сказал священник, но в голосе его слышалась глубокая неуверенность. – Наша встреча гораздо важнее. И вообще, я еще не решил, насколько мудры замыслы моей дочери. У нее бывают разные идеи. Не всегда разумные.

Они уже было возобновили свой путь, и тут священник поймал мой взгляд и улыбнулся.

– Доброе утро, юноша, – произнес он, и я уставился на него, чувствуя, как учащенно бьется сердце.

– Доброе утро, – повторил он, делая шаг ко мне и улыбаясь на манер благодушного дядюшки; но тут же снова отступил, словно передумал, почуяв опасность. – Вам нехорошо? У вас такое лицо, словно вам явился призрак.

Я открыл рот, не находя слов, и, должно быть, до смерти напугал обоих, когда внезапно развернулся и помчался обратно к воротам, через которые пришел; по дороге я чуть не споткнулся о заборчик (слева), маленького ребенка (справа) и камни вымостки (прямо впереди); я снова очутился в соборе, теперь он казался мне чудовищным и словно душил, желая сжать в объятиях и оставить у себя навсегда. Я растерянно оглядывался, отчаянно ища путь наружу, и наконец увидел выход и рванулся к нему, грохоча ботинками по каменным плитам; мой топот отдавался во всех углах здания, пока я бежал к двери, зная, что прихожане оборачиваются и глядят на меня с тревогой и неодобрением.

Оказавшись снаружи, я глубоко вдохнул, пытаясь успокоить дыхание, и почувствовал, как холодный липкий пот выступает из пор, покрывая все тело. Утренний покой сменился ужасом и раскаянием. Безмятежность, внушенная атмосферой собора, улетучилась; я снова был одиночкой в незнакомом городе, человеком, которому предстоит выполнить некую задачу.

Но как я мог свалять такого дурака? Как я мог забыть? Впрочем, все это так неожиданно: имя – преподобный Бэнкрофт – и выражение лица. Сходство было поразительное. Я словно вернулся в учебный лагерь в Олдершоте или в окопы Пикардии. Или в то кошмарное утро, когда я поднялся наверх из подземной камеры гауптвахты, охваченный яростью и жаждой мщения.

* * *

Однако мне пора было возвращаться в пансион, чтобы привести себя в порядок перед назначенной встречей. Прочь от собора я направился другой дорогой, сворачивая направо и налево на попадающиеся улочки.

Я первый написал Мэриан Бэнкрофт. Мы никогда не встречались, но Уилл часто говорил о ней, и я завидовал их необычайной близости. Конечно, у меня у самого была сестра, но ей было всего одиннадцать лет, когда я покинул дом, и я сразу после этого начал ей писать, но так и не получил ответа; я подозревал, что письма перехватывает отец. Но читал ли он их сам? Я часто думал об этом. Может, он уносил их в укромное место, раздирал конверты и вглядывался в мой корявый почерк, выискивая новости о том, где я живу и как зарабатываю себе на кусок хлеба? Может, он даже в глубине души задумывался, не прекратятся ли когда-нибудь эти письма, – не потому, что мне надоест писать, но потому, что меня больше не будет в живых, Лондон сожрет меня? Я не знал и не мог знать.

Война уже почти девять месяцев как кончилась, когда я набрался храбрости написать Мэриан. Я уже давно думал об этом, и чувство долга не давало мне спать ночь за ночью, пока я пытался понять, как мне лучше поступить. Я вроде бы хотел начисто выкинуть ее из головы, притвориться, что ни она, ни ее семья никогда не существовали. Да и что им от меня толку, если вдуматься? Какое утешение я им принесу? Но мысль об этом меня не оставляла, и однажды, терзаясь муками совести, я купил набор для письма, показавшийся мне элегантным, и новую перьевую ручку – ибо желал произвести благоприятное впечатление на Мэриан – и написал:

Дорогая мисс Бэнкрофт!

Вы меня не знаете – а может быть, слыхали мое имя, так как я был другом Вашего брата Уилла. Мы вместе были в учебном лагере до того, как нас отправили туда. Мы служили в одном полку и потому хорошо друг друга знали. Мы были друзьями.

Простите, что я пишу Вам вот так, ни с того ни с сего. Я не представляю, как Вы пережили последние два года, и даже не могу вообразить. Но я не забываю Вашего брата и часто думаю о нем – кто бы что ни говорил, я не встречал человека храбрее и добрее Уилла, а ведь там было множество храбрецов, это я могу сказать с уверенностью, но добрых людей – гораздо меньше.

Как бы то ни было, сейчас я пишу Вам, поскольку у меня есть нечто принадлежащее Уиллу, и я подумал, что должен это вернуть. Это письма, которые Вы писали ему, пока он был там. Видите ли, он сохранил их все, и они попали ко мне. После, я имею в виду. Потому что мы были друзьями. Я даю Вам честное слово, что ни одного из них не читал. Но я подумал, что Вы были бы рады получить их назад.

Конечно, мне давно следовало написать Вам, но, по правде сказать, я был нездоров с самого возвращения и мне нужно было время, чтобы поправиться. Возможно, Вы поймете. Думаю, что это уже позади. Не знаю. Глядя в будущее, я ни в чем не уверен. Не знаю, уверены ли Вы, но я – точно нет.

Я не собирался писать Вам такое длинное письмо, просто хотел представиться и выразить надежду, что, возможно, Вы согласитесь как-нибудь со мной встретиться. Я был бы счастлив Вас увидеть и вернуть Вам письма, ибо, может быть, это даст Вам какую-то крупицу утешения при мысли о брате.

Возможно, Вы бываете в Лондоне, но если нет, я могу приехать в Норидж. Надеюсь, это письмо найдет Вас. Я не знаю, живете ли Вы все еще по старому адресу или переехали. Я слыхал, что иногда люди в таких случаях переезжают из-за всех связанных с этим бед и неприятностей.

Если Вы мне напишете, я постараюсь выполнить то, что считаю своим долгом. Если Вы не желаете встречаться, я могу упаковать письма и отправить их Вам по почте. Но я надеюсь, что Вы согласитесь со мной встретиться. Я очень многое хотел бы Вам рассказать.

Ваш брат был моим лучшим другом – но я это уже говорил, да? В общем, я знаю одно: он не был никаким трусом, мисс Бэнкрофт, ничего подобного. Он был такой храбрый, что мне с ним в жизни не сравниться.

Я не собирался писать так длинно. Но мне очень многое надо Вам рассказать.

С почтительными пожеланиями всего наилучшего,

Тристан Сэдлер

Сам того не заметив, я проскочил свой поворот на Рекордер-роуд и оказался у реки, прямо напротив того места, где возвышалась каменная громада Торпского вокзала. Ноги сами перенесли меня через мост и направили в здание вокзала. Я встал столбом, глядя, как люди покупают билеты и идут к платформам. Двенадцать ноль пять. Прямо передо мной стоял лондонский поезд, который отойдет через пять минут. Кондуктор ходил взад-вперед по платформе, выкрикивая: “Занимайте места!” Я сунул руку в карман, вытащил бумажник и посмотрел на обратный билет, который собирался использовать позже, сегодня вечером. Я увидел, что билет действителен на любой сегодняшний поезд, и у меня забилось сердце. Я могу войти в вагон, сесть, поехать домой и забыть все это дело как страшный сон. Конечно, я лишусь саквояжа, но в нем нет ничего ценного, только вчерашняя смена одежды и книга Джека Лондона. Я могу послать миссис Кантуэлл по почте то, что я ей должен за комнату, и извиниться за внезапный отъезд.

Пока я колебался, ко мне подошел мужчина, протянул руку и попросил уделить ему какую-нибудь мелочь. Я покачал головой и чуть отступил: от него разило застарелым потом и дешевым вином; он опирался на костыли – левой ноги у него не было, а правый глаз заплыл, словно после недавней драки. Мужчине было лет двадцать пять, ни днем больше, это точно.

– Хоть несколько пенсов. Я что, не воевал за свою страну? И посмотрите, в каком виде я после этого остался. Тебе что, мелочи жалко? Ах ты, говнюк! – Он перешел на крик, напугав меня внезапной бранью. – Монеты жалеешь для тех, кто тебя защищал!

Проходившая мимо женщина с маленьким мальчиком зажала ребенку уши. Я заметил, что мальчик глядит на попрошайку с ужасом и восторгом. Я ничего не успел сказать инвалиду: он сделал неожиданный выпад в мою сторону, и я едва увернулся. Тут появился полицейский, взял хулигана в захват – очень бережно, без всякой злобы – и скомандовал:

– Пойдем-ка. Это ничему не поможет, ты же понимаешь.

Услышав его банальные слова, попрошайка сразу сник и забыл про меня. Он доковылял до стены, снова сел на пол и застыл в почти кататонической позе, протянув руку перед собой – явно и не ожидая, что кто-нибудь ему поможет.

– Простите, сэр, – сказал констебль. – Он обычно не буянит, так что мы позволяем ему тут сидеть. Ему подают несколько шиллингов за день. Он бывший фронтовик, как и я. Но ему вот не повезло.

– Ничего страшного, – пробормотал я и ушел с вокзала.

Мысль о бегстве в Лондон улетучилась. Я приехал сюда по делу и должен довести его до конца. И оно имеет мало общего с возвращением пачки писем.

* * *

Минуло почти две недели, прежде чем я получил ответ от Мэриан Бэнкрофт, – и все это время я почти ни о чем другом не мог думать. Я гадал, почему она молчит – то ли она не получила моего письма, то ли не желает иметь со мной дела, то ли ее семья вынуждена была уехать на другой конец страны. У меня не было никакого способа это узнать, и я изводил себя сожалением, что вообще ей написал, и подозрением, что молчанием она меня наказывает.

А потом, как-то вечером, вернувшись домой из издательства после целого дня унылого чтива – рукописей-“самотека”, – я обнаружил на коврике у двери письмо. Я в изумлении подобрал его – мне никогда никто не пишет – и уставился на изящный почерк. Я тотчас понял, от кого это, и прошел на кухню, чтобы заварить себе чаю. Готовя чай, я нервно поглядывал на конверт, воображая разные удары, уготованные мне письмом. Наконец чай заварился, я устроился за столом, осторожно вскрыл конверт, и меня до глубины души поразил исходящий от письма слабый запах лаванды. Интересно, подумал я, она душится этими духами или просто старомодна и прыскает их капельку на конверт, кому бы он ни предназначался – будь то любовное письмо, чек в оплату счета или ответ на неожиданное послание вроде моего.

Дорогой мистер Сэдлер!

Первым делом хочу поблагодарить Вас за письмо и извиниться за то, что так долго не отвечала. Я понимаю, что мое молчание могло показаться грубостью, но, думаю, Вы поймете, если я скажу, что Ваше письмо и расстроило, и растрогало меня совершенно неожиданным образом, и я сперва не знала, как ответить. Я не хотела отвечать, пока не обрела уверенности в том, что намерена сказать. Мне кажется, люди зачастую слишком торопятся с ответом, Вы согласны? И я постаралась избежать этой ошибки.

Вы с большой добротой отзываетесь о моем брате, и меня это чрезвычайно тронуло. Я рада, что у него был друг “там”, как Вы это называете. (Почему так, мистер Сэдлер? Вы боитесь назвать то место его настоящим именем?) К сожалению, я испытываю крайне противоречивые чувства по отношению к нашим солдатам. Конечно, я их уважаю, а также сожалею, что им пришлось сражаться так долго и в таких чудовищных условиях. Я не сомневаюсь, что они проявили исключительную отвагу. Но когда я думаю о том, что они сделали с моим братом, то – я уверена, Вы поймете – гораздо менее склонна ими восхищаться.

Если я попытаюсь объяснить все, – несомненно, в мире не хватит чернил, чтобы излить мои мысли, и бумаги, чтобы запечатлеть их, и, надо думать, не найдется почтальона, который взялся бы доставить такое огромное послание.

Письма! Мне не верится, что они у вас. Вы очень добры, что решили вернуть их.

Мистер Сэдлер, надеюсь, Вас не обидит, если я скажу, что в настоящее время по личным причинам не могу приехать в Лондон. Я хотела бы с Вами встретиться, но поймете ли Вы, если я скажу, что хочу увидеть Вас тут, среди родных мне улиц, в городе, где росли мы с Уиллом? Вы очень великодушно предложили сами приехать сюда – подходит ли Вам вторник, 16-го числа сего месяца? Или Вы работаете? Работаете, должно быть. Теперь всем приходится работать, это что-то невероятное.

Послушайте, может быть, Вы снова напишете и дадите мне знать?

Искренне Ваша,

Мэриан Бэнкрофт

Я надеялся, что в пансионе мне никто не помешает, но наткнулся на Дэвида Кантуэлла – он ставил свежие цветы в вазы на боковых столиках и при виде меня чуть покраснел и заметно смутился.

– Мать вышла, – объяснил он. – Так что приходится мне. Это ведь женская работа, верно? Цветы. Как будто я сам голубенький цветочек.

Он улыбнулся мне, словно предлагая посмеяться вместе, но я, проигнорировав его слова, сообщил о своих намерениях.

– Я только ненадолго зайду к себе в комнату. Вы предпочитаете, чтобы я оставил свой саквояж там, или лучше занести его к вам в контору?

– Наверное, лучше в контору, сэр, – ответил он, уже с некоторой холодностью – возможно, разочарованный тем, что я не желаю быть запанибрата. – Ваша комната зарезервирована для другого гостя, он прибудет около двух часов дня. Во сколько вы собираетесь вернуться за вещами?

– Как раз в это время или чуть позже, – сказал я, сам не зная почему. Может быть, моя встреча не продлится и десяти минут. – Я зайду за ними сразу перед поездом.

– Очень хорошо, сэр, – ответил он и снова занялся цветами.

Он был куда менее разговорчив, чем прошлой ночью, да и я не горел желанием общаться, но все же задумался о причинах такой перемены. Быть может, мать объяснила ему, что разговоры о тамошних событиях с теми, кто пережил их, могут быть жестокостью. Впрочем, есть, конечно, ветераны, живущие фронтовыми историями – словно им на войне было хорошо. Но есть и другие, и я отношусь к числу последних.

Я пошел наверх, почистил зубы и умылся, причесался перед зеркалом и решил, что, несмотря на бледность, выгляжу приемлемо. Если я сейчас не готов к встрече, то не буду к ней готов никогда.

Не прошло и двадцати минут, как я уже сидел в уютном кафе рядом с Кэттл-Маркет-стрит, поглядывая то на часы – они тикали, и короткая стрелка неумолимо двигалась к единице, – то на других посетителей. Я подумал, что это кафе существует давно – возможно, переходит из поколения в поколение в одной и той же семье. За прилавком хозяйничали мужчина лет пятидесяти и девушка, моя ровесница, – я решил, что это его дочь: они были похожи друг на друга. Посетителей в кафе было мало, от силы человек шесть, и это меня устраивало, потому что мне трудно было бы говорить в переполненном, шумном зале, но так же трудно – в пустом, где нас легко могли бы подслушать.

Дорогая мисс Бэнкрофт!

Благодарю за Ваш ответ и добрые слова. Не нужно извиняться за задержку с ответом. Я был счастлив получить Ваше письмо, и все тут.

16-е число меня устраивает. Да, я работаю, но мне положен отпуск, и я его использую. С нетерпением жду встречи с Вами. Не откажите в любезности написать, когда и где Вам удобно будет со мной увидеться.

Искренне Ваш,

Тристан Сэдлер

Дверь открылась, и я вскинул взгляд, удивившись тому, как испугал меня этот звук. Желудок сжался, и я вдруг понял, что страшно боюсь предстоящей встречи. Но вошел мужчина. Он огляделся, рыская глазами по сторонам, почти как дикий зверь, а потом сел в дальнем углу, спрятавшись за колонной. Мне показалось, что он посмотрел на меня подозрительно, прежде чем скрыться из виду, и я бы задумался над этим, не будь мои мысли заняты другим.

Дорогой м-р Сэдлер!

Давайте встретимся в час дня, если Вас это устраивает. Рядом с Кэттл-Маркет-стрит есть приятное кафе, оно называется “Кафе Уинчелла”. Вам всякий покажет.

Мэриан Б.

Я взял со стола подставку для салфеток, чтобы занять руки. Правая рука тут же дернулась в спазме, и подставка выпала, рассыпая салфетки по скатерти и по полу. Я тихо выругался и нагнулся, чтобы их подобрать, а потому не заметил, как дверь снова открылась, вошла женщина и направилась прямо к моему столу.

– Мистер Сэдлер? – запыхавшись, спросила она.

Я поднял голову, раскрасневшись от усилий, и вскочил, теряя все слова, теряя слова.

Мы с тобой не такие

Олдершот, апрель – июнь 1916 года

Я разговорился с Уиллом Бэнкрофтом на второй день по прибытии в Олдершотские казармы.

Нас привозят ближе к вечеру, в последний день апреля, – группу всклокоченных мальчиков, человек сорок, громогласных и вульгарных; от нас разит потом и фальшивым героизмом. Те, что успели познакомиться, сидят вместе в поезде и непрерывно болтают, боясь тишины, – каждый старается заглушить голос соседа. Те, кто никого не знает, ссутулились на сиденьях у окон, прижимаясь лбом к стеклу и притворяясь спящими или глядя на проносящийся мимо пейзаж. Кое-кто осторожно говорит об оставленном позади – о семьях, о девушках, по которым они будут скучать, но о войне не упоминает никто. Можно подумать, мы – школьники на экскурсии.

Мы выходим из поезда и сбиваемся в кучки на платформе, и я оказываюсь рядом с юношей лет девятнадцати, который беспокойно озирается, окидывает меня взглядом и явно сбрасывает со счетов как не стоящего внимания. На лице у него – тщательно выстроенное выражение, смесь покорности судьбе и злости; щеки пухлые и словно ободранные, как будто он брился тупой бритвой в холодной воде, но стоит он прямо, оглядываясь вокруг с таким видом, словно не в состоянии поверить в приподнятый настрой других мальчиков.

– Только посмотреть на них, – холодно замечает он. – Вот же идиоты, все до единого.