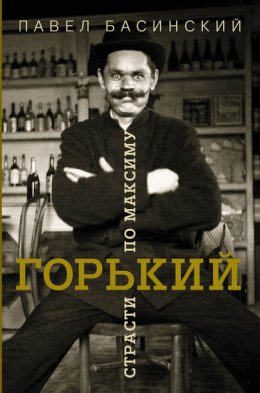

Читать онлайн Горький: страсти по Максиму бесплатно

Инопланетянин

В детстве, отрочестве и юности ему недоставало любви. Простой, теплой человеческой любви… Именно в этом его ранняя трагедия и объяснение псевдонима “Горький”, который он придумал себе в 1892 году в Тифлисе, когда написал первый рассказ “Макар Чудра” (сразу – шедевр!), и который в конце концов подменил его настоящее имя – Алексей Пешко́в (с ударением на последнем слоге).

С двух лет полусирота, потом круглый сирота. Мальчик на побегушках в иконописной мастерской. Посудник на пароходе. Помощник пекаря в Казани, таскавший на своих плечах многопудовые мешки с мукой и мешавший тесто в огромных чанах, чтобы ранним утром студенты университета, куда его не приняли, получали свежие теплые булочки, которые он сам же им разносил… Потом – помощник присяжного поверенного. Потом – странник по Руси… Затем – российская и мировая знаменитость, самый известный после Толстого русский писатель начала XX века. И еще – дважды эмигрант, до революции и после, в общей сложности тринадцать лет проживший в Италии. Главный писатель Советского Союза с членским билетом Союза писателей № 1. Потом эта странная, до сих пор вызывающая вопросы смерть на казенной даче в Горках-10, по той же самой дороге, на которой находилась дача и резиденция Сталина. И наконец – прах, замурованный в кремлевской стене рядом с Куйбышевым и Кировым. Прах такой государственной значимости, что даже часть его отказались выдать вдове, чтобы похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с могилой сына Максима.

Последние месяцы, дни и часы Горького наполнены какой-то жутью. От этого невольно стараешься отвести глаза. Какие-то чужие люди в мундирах и френчах – Сталин, Молотов, Ворошилов – возле постели умирающего русского писателя пьют шампанское – это даже не так страшно, как именно противно душе. Подруга Горького Екатерина Кускова писала: “Но и над молчащим писателем они стояли со свечкой день и ночь”.

Они как бы сторожили его последний вздох. “Мы вместе. Ты наш…” И он опустил руки.

Наивно думать, что возвращение Горького в СССР было следствием чего-то определенного: какого-то “подкупа”, например. Что “история с чемоданом”, в котором якобы хранился тайный архив писателя, прольет свет на логику “конца Горького”. Просто в эмиграции ему не было места. Это хорошо понимали и он сам, и все его современники. Та же Кускова писала: “Горький – знатный эмигрант мог бы быть очень богатым, если бы он был в силах стать эмигрантом”.

Пойдем дальше. А было ему место в СССР, “в буче, боевой, кипучей”, молодых советских писателей? Мы все-таки не найдем точного ответа, и придется оставить его “на потом”, когда, мол, “все будет известно”. Пожалуй, это главная особенность биографии Горького: все линии его судьбы не имеют конца, обрываются в какую-то пустоту, как и линии его последнего романа “Жизнь Клима Самгина”, который читаешь, читаешь, читаешь, и кажется: вот-вот схватишь его смысл… Но – нет… И оставишь “на потом”…

Странная фигура! Огромная, но странная…

Вот его повесть “В людях”. Это не просто так сказано. Если почистить потускневший смысл этого слова, обнажится черная дыра в сознании Горького. Это нужно понять по принципу “остранения”. Если можно находиться “в людях”, значит, можно быть и где-то еще. В не-людях, что ли? “Люди” для Горького – это не просто среда обитания, которую не замечаешь (как воздух), но чуждое материальное пространство, в которое заброшен мальчик по чьей-то воле. По чьей же? И на этот вопрос он не знает ответа. Но в любом случае понятно, что это была какая-то недобрая воля, если девизом молодого человека стало: “Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться…”

Существует народная притча о лягушках, которые попали в кувшин со сметаной. Первая сложила лапки и утонула. Вторая колотила лапками до тех пор, пока сметана не стала маслом, и она не выбралась наружу. Горький по своей сильной, упрямой натуре был второй лягушкой, и когда судьба выбросила его “в люди”, он месил внезапно окружившее его пространство, как тесто в пекарне, пока оно не сдалось и не дало “чужаку” места на земле.

Вот хроника его странствий по Руси за 1891 год. Уходит из Нижнего Новгорода. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ. Посещает Казань, Царицын, живет на станции Филоново Грязе-Царицынской ж/д. Приходит в Ростов-на-Дону, работает грузчиком. Из Ростова идет в Харьков. Из Харькова – в Рыжовский монастырь, затем – в Курск. Из Курска – в Задонск. Посещает монастырь Тихона Задонского. Идет в Воронеж. Возвращается в Харьков. Потом – в Полтаву, из Полтавы через Сорочинцы – в Миргород. Посещает Киев. Идет в Николаев. Приходит в село Кандыбово Николаевского уезда. Избит мужиками. После николаевской больницы идет в Одессу. В Очакове работает на добыче соли. Путешествует по Бессарабии и возвращается в Одессу. Идет в Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялту, Алупку, Тамань… Приходит на Кубань. Арестован в Майкопе как бездомный. Беслан, Терская область, Мухет. Снова арестован. Пришел в Тифлис.

Какая запутанная география! А между тем он просто путешествовал вместе с потоками мигрирующего русского народа, который двигался на работы и промыслы с севера на юг. Но среди этого народа были и воры, и грабители, и попрошайки. И со всеми он находил общий язык. Но при этом оставался все-таки чужаком. Спутником. “Мой спутник” называется один из его лучших ранних рассказов.

В конце концов судьба вынесла его в газетчики, а затем и в писатели. Но и здесь он поначалу был чужим. Как бы ни ласкала его на первых порах интеллигенция, какие бы банкеты ни давались в Петербурге в его честь (тосты поднимали Милюков, Струве, Короленко и другие), они все-таки держали его за “гостя”. Бог его знает, кто он, откуда и зачем явился? Толстой принял Горького за мужичка и говорил с ним матерком, но затем понял, что ошибся. “Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу, – говорил Чехову. – Горький – злой человек. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу”.

Горький платил аристократам и интеллигенции той же монетой. В письмах к Репину и Толстому он пел гимны во славу Человека: “Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека…”; “Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле…” И в это же самое время написал жене Екатерине Пешковой: “Лучше б мне не видать всю эту сволочь, всех этих жалких, маленьких людей!” (О тех, кто поднимал бокалы в его честь.) “Я видел, как Гиппиус целовалась с Давыдовой. До чего это противно!”

Когда он был искренен? Леонид Андреев, уже будучи в эмиграции, вспоминал, как на квартире писателя Телешова в Москве собирались Бунин, Серафимович, Вересаев, Зайцев и другие писатели-реалисты, объединившись в кружок под названием “Среда”. Иногда приезжали из Петербурга Горький и Шаляпин. В отсутствие Горького заходил разговор о нем и его искренности. Спорили до хрипоты. И однажды Вересаев сказал: “Господа! Давайте раз и навсегда решим не касаться проклятых вопросов. Не будем говорить об искренности Горького!”

“Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел Лукою, лукавым странником”, – написал Владислав Ходасевич. Но фактически такое же мнение (что Горький никогда не был настоящим революционером, а только попутчиком) высказывает в некрологе о Горьком и Лев Троцкий.

И это так же верно, как то, что он был странником и попутчиком во всем и везде. Он был близко связан и состоял в переписке с Толстым и Лениным, Короленко и Розановым, Чеховым и Гапоном, Буниным и Сталиным. Как это было возможно? Горький одновременно общался с реалистами, модернистами, дворянами и мужиками, большевиками, священниками, провокаторами, монархистами, сионистами, академиками, писателями, колхозниками, гэпэушниками и прочими людьми на этой грешной земле, где только ему не нашлось места. “Горький не жил, а осматривал…” – заметил Виктор Шкловский.

Но при этом сколько после себя оставил этот будто бы “ соглядатай”, “странник”, “попутчик”! Не говоря уже о 25 томах художественных произведений, среди которых очень многие выдержали испытание временем; громадного количества писем, до сих не опубликованных; сотен статей, от заметок 1896 года с Нижегородской художественно-промышленной выставки до ужасных по слогу восхвалений Сталину и карательным органам. И здесь же философские шедевры, вроде статей “Две души” и “Разрушение личности”. Но это только тексты. А за Горьким – еще и целые культурные институции. Товарищество “Знание”, альманахи, журналы, газеты. Издательство “Academia”, закрытое лишь после его смерти. И серия “Жизнь замечательных людей”, сохранившаяся до сегодняшнего дня, когда почти все старые книжные серии исчезли. И Литературный институт его имени. Да разве все перечислишь? Не человек, а целое культурное производство!

Но иногда Горького странно читать. Во всех его сочинениях есть что-то правдивое и выдуманное, психологически верное и невероятное. Изображение реальности порой достигает гениальности, как, скажем, в “Климе Самгине”. Безусловно, это был великий художник из породы фламандских мастеров, и некоторые сцены в его последнем романе (чаепитие Самгиных или Петербург после Кровавого воскресенья), темнея со временем, приобретают какую-то особенную магическую силу.

И в то же время он видел то, чего не могли видеть другие. Например, людей “наедине с собой”. В 17-м томе сочинений есть такие эпизоды, которые сначала вызывают улыбку, а затем – мистический холодок. “Отец Ф. Владимирский, поставив перед собою сапог, внушительно говорил ему:

– Ну, – иди!

Спрашивал:

– Не можешь?

И с достоинством, убежденно заключал:

– То-то! Без меня – никуда не пойдешь!”

“В фойе театра красивая дама-брюнетка, запоздав в зал и поправляя перед зеркалом прическу, строго и довольно громко спросила кого-то:

– И – надо умереть?”

Или как Чехов, думая, что его никто не видит, пытался поймать шляпой солнечный зайчик.

Да, он любил человека, но “странною любовью”. В ней были и мука, и страсть, и радость, и ненависть. И конечно, “Двадцать шесть и одна”, “Коновалов”, “Страсти-мордасти”, “Однажды осенью” и другие вещи останутся среди вершин русской сентиментальной прозы. Но все-таки это была любовь прохожего к чужим детям. Зачем он вечно следил за людьми, не делая в этом между ними никакого различия (будь ты хоть извозчик, хоть уголовник, хоть Толстой)? И зачем сочинил странную сказку о Человеке?

Его миф о Человеке, “который звучит гордо”, вообще говоря, весьма сомнителен. Недаром страстный монолог в его защиту произносит карточный шулер Сатин и рисует при этом рукой в пустоте какую-то фигуру (в “На дне” такая ремарка).

Что это за фигура? Что видел перед собой Сатин? И почему после его монолога повесился Актер?

Предположим то, чего, конечно, быть не могло. Максим Горький был инопланетянином. Вот откуда его странности и маски, от внешности мастерового до сходства с Ницше с его моржовыми усами, которое многие отмечали. Все его книги напоминают талантливый отчет о служебной командировке на Землю. Все замечено, ничего не упущено! Но что такое Человек, он так до конца и не понял.

Как же ему стало легко, когда его отпустили! Как быстро расправил он свои, допустим, крылья перед тем, чтобы окунуться в космическую бездну по дороге домой! Как, наконец, стало ясно и просто в его душе! И ученые мужи на его планете, прочитав его отчет, все-таки спросили:

– Ну, видел Человека?

– Видел!

– Какой?

– О! Это великолепно! Это звучит гордо! Это я, ты, Наполеон и другие!

– Да выглядит-то как?

И он нарисовал в пустоте странную фигуру.

Страсти по Максиму

Девять дней после смерти

Булычов. Стой! Как по-твоему – умру я?

Глафира. Не может этого быть.

Булычов. Почему?

Глафира. Не верю.

Булычов. Не веришь? Нет, брат, дело мое – плохо!

Глафира. Не верю.

Булычов. Упряма.

Горький. Егор Булычов и другие

Заключение к протоколу

Официальная дата смерти М. Горького 18 июня 1936 года.

Пешков-Горький Алексей Максимович. Умер 18/ VI – 36 г.

Так написано синим карандашом, наискось, на предсмертной истории болезни писателя. Заключительная хроника болезни, подписанная врачами Лангом, Кончаловским, Плетневым и Левиным, фиксирует состояние умиравшего до самых последних моментов жизни:

18. VI.1936. 11 час. утра. Глубокое коматозное состояние;

бред почти прекратился, двигательное возбуждение также несколько уменьшилось.

Клокочущее дыхание.

Пульс очень мал, но считывается, в данный момент – 120.

Конечности теплые.

11 час. 5 мин. Пульс падает, считался с трудом. Коматозное состояние, не реагирует на уколы. По-прежнему громкое трахеальное дыхание.

11 час. 10 мин. Пульс стал быстро исчезать. В 11 час. 10 мин. – пульс не прощупывается. Дыхание остановилось. Конечности еще теплые.

Тоны сердца не выслушиваются. Дыхания нет (проба на зеркало). Смерть наступила при явлениях паралича сердца и дыхания.

Заключение к протоколу вскрытия тела Горького:

Смерть А. М. Горького последовала в связи с острым воспалительным процессом в нижней доли легкого, повлекшим за собой острое расширение и паралич сердца. Тяжелому течению и роковому исходу болезни весьма способствовали обширные хронические изменения обоих легких – бронхоэкстазы (расширение бронхов), склероз, эмфизема, – а также полное заращение плевральных полостей и неподвижность грудной клетки вследствие окаменения реберных хрящей.

Эти хронические изменения легких, плевр и грудной клетки создавали сами по себе еще до заболевания воспалением легких большие затруднения дыхательному акту, ставшие особенно тяжелыми и труднопереносимыми в условиях острой инфекции.

Вскрытие в присутствии всех семи лиц, подписавших заключение о смерти А. М. Горького (крупные медицинские чиновники, виднейшие доктора и ученые: нарком здравоохранения Каминский, начальник Лечсанупра Кремля Ходоровский, заслуженные деятели науки Ланг, Плетнев, Кончаловский, Сперанский и доктор медицинских наук Левин. – П.Б.), произвел профессор И. В. Давидовский.

По воспоминаниям медицинской сестры Олимпиады Дмитриевны Чертковой, постоянно дежурившей возле тяжело умиравшего писателя, вскрытие проводилось прямо в спальне Горького, на его столе.

Врачи ужасно торопились.

“Когда он умер, – вспоминал секретарь и поверенный Горького П. П. Крючков, – отношение к нему со стороны докторов переменилось. Он стал для них просто трупом. Обращались с ним ужасно. Санитар стал его переодевать и переворачивал с боку на бок, как бревно. Началось вскрытие…”

Когда Крючков вошел в спальню, он увидел “распластанное окровавленное тело, в котором копошились врачи”. “Потом стали мыть внутренности. Зашили разрез кое-как простой бечевкой, грубой серой бечевкой. Мозг положили в ведро…”

Это ведро, предназначенное для Института мозга, Крючков сам отнес в машину. Он вспоминал, что делать это было “неприятно”.

Неприязненное отношение горьковского секретаря (вскоре казненного за будто бы убийство Горького и его сына Максима) к обычным манипуляциям медиков показывает, что вокруг умиравшего писателя бушевали темные страсти, плелись и сами собой заплетались таинственные интриги. Ни один из великих русских писателей не умирал в такой конспиративной, но в то же время открытой для вмешательства посторонних людей атмосфере. Испытываешь невольное содрогание перед тем, во что способны превратить политические интриганы самый главный после рождения момент жизни человеческой – умирание, уход из земного бытия.

Но Горький сам запутал себя в этих интригах, позволил чужим, враждебным его писательской, артистической натуре силам вмешаться не только в свою жизнь, но и в смерть. В конце концов он сам понял это и умирал “застегнутый на все пуговицы”, бесстрашно ожидая смерть и глядя на все происходившее вокруг даже с некоторой писательской иронией.

«Чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?»

Олимпиада Черткова была не просто медсестрой Горького. Она любила его и считала себя любимой им. “Начал я жить с акушеркой и кончаю жить с акушеркой”, – шутил он. Олимпиада утверждала, что именно она является прототипом Глафиры, любовницы Булычова в пьесе “Егор Булычов и другие”. Она отказалась присутствовать при вскрытии дорогого ей человека. “Чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?”

Это крик боли и любви к сильному и своеобразно красивому даже в старости мужчине. Эти слова трогают и сегодня. Тем более что записывались воспоминания Олимпиады (Липы, Липочки, как ее называли в семье писателя) помощником Горького А. Н. Тихоновым в той же самой спальне и на том же самом столе.

Правда, записывались спустя девять лет после кончины Горького. Порой самые банальные чувства трогают живее драматических страстей. И спустя девять лет воспоминания Липы дышат нежностью обычной земной женщины. Уже немолодой – когда Горький умирал, ей самой было за пятьдесят. Она говорит о смерти не всемирно известного писателя, а несчастного, измученного страданиями мужчины.

Того самого, который воспел Человека как бога.

А Олимпиада что говорит?

“A.M. любил иногда поворчать, особенно утром:

– Почему штора плохо висит? Почему пыль плохо вытерта? Кофе холодный…”

В последние дни своей бурной, путаной, полной противоречий жизни Горький высоко ценил простую человеческую заботу Липочки. Он называл ее “Липка – хорошая погода” и утверждал, что “стоит Олимпиаде войти в комнату, как засветит солнце”.

В ночь, когда умирал Горький, разразилась страшная гроза. И об этом тоже “Липка – хорошая погода” вспомнила спустя девять лет так, словно это было вчера. Из ее воспоминаний можно прочувствовать предсмертное состояние Горького.

“За день перед смертью он в беспамятстве вдруг начал материться. Матерится и матерится. Вслух. Я – ни жива ни мертва. Думаю: «Господи, только бы другие не услыхали!»”

“Однажды я сказала А.М.: «Сделайте мне одолжение, и я вам тоже сделаю приятное». «А что ты мне сделаешь приятное, чертовка?» – «Потом увидите. А вы скушайте, как бывало прежде, два яйца, выпейте кофе, а я приведу к вам девочек (внучек, Марфу и Дарью. – П.Б.)». Доктора девочек к нему не пускали, чтоб его не волновать, но я решила – все равно, раз ему плохо, пусть, по крайней мере, у девочек останется на всю жизнь хорошее воспоминание о дедушке”.

Внучек привели. Он с ними “хорошо поговорил”, простился. Волнующая сцена. Особенно если вспомнить, что невольной причиной болезни деда стали внучки, заразив его гриппом, когда он приехал из Крыма…

Сам виноват?

Встречавшие Горького на вокзале 27 мая 1936 года сразу заметили его плохое состояние. В поезде не спал, задыхался. О болезни Марфы и Дарьи, живших тогда в особняке на Малой Никитской, его предупредили. Тем не менее – своенравный старик! – “к ним тайком прорвался”. На следующий день поехали в Горки. Там чистый лесной воздух, необходимый больным легким. По дороге потребовал завернуть на кладбище Новодевичьего монастыря. Горький еще не видел памятника сыну Максиму работы Веры Мухиной. Олимпиада стала возражать. Она обратила внимание, что по дорожке от дома к машине Горький шел как-то вяло.

“У машины задержался, – вспоминал комендант дома на Малой Никитской И. М. Кошенков, – с трудом поднял голову, поглядел на солнце, вздохнул тяжело, после большой паузы протяжно сказал:

– Все печёт”.

Тем не менее – на Новодевичье! Осмотрев могилу сына, пожелал взглянуть еще и на памятник покончившей с собой жены Сталина Надежды Аллилуевой. Тем временем поднялся холодный ветер. Тут уже и секретарь Крючков стал возражать:

– После посмотрим.

– Черт с вами, поедемте!

Вечером И. М. Кошенкову позвонили из Горок и попросили прислать кислородную подушку. 1 июня доктора констатировали грипп и воспаление легких при температуре 38 градусов.

Чудо воскрешения

В воспоминаниях секретаря Крючкова есть странная запись: “Умер А. М. – 8-го”.

Но Горький умер 18 июня!

Вспоминает вдова писателя Екатерина Павловна Пешкова: “8/ VI 6 часов вечера. Состояние А.М. настолько ухудшилось, что врачи, потерявшие надежду, предупредили нас, что близкий конец неизбежен и их дальнейшее вмешательство бесполезно… Врачи, считая дальнейшее присутствие свое бесполезным, один за другим тихонько вышли… A.M. – в кресле с закрытыми глазами, с поникшей головой, опираясь то на одну, то на другую руку, прижатую к виску, и опираясь локтем на ручку кресла. Пульс еле заметный, неровный, дыханье слабело, лицо и уши и конечности рук посинели. Через некоторое время, как вошли мы, началась икота, беспокойные движенья руками, которыми он точно что-то отодвигал или снимал что-то…”

“Мы” – самые близкие члены семьи: Екатерина Пешкова, Мария Будберг, Надежда Пешкова (невестка Горького по прозвищу Тимоша), Липа Черткова, Петр Крючков (прозвище – Пе-пе-крю), Иван Ракицкий (прозвище – Соловей, художник, живший в доме Горького со времен революции). Для всех собравшихся несомненно, что глава семьи умирает.

Будберг: “Руки и уши его почернели. Умирал. И умирая, слабо двигал рукой, как прощаются при расставании”.

Когда Екатерина Павловна подошла к умиравшему, села возле его ног и спросила: “Не нужно ли тебе чего-нибудь?” – на нее посмотрели с неодобрением. “Всем казалось, что это молчание нельзя нарушать” (из воспоминаний самой Пешковой).

Две главные женщины в жизни Горького (третья – бывшая гражданская жена Мария Федоровна Андреева – отсутствует), Пешкова и Будберг, в наговоренных ими воспоминаниях не могут поделить покойного. Будберг утверждает, что Горький в первую очередь простился именно с ней. “Он обнял М.И. и сказал: «Я всю жизнь думал о том, как бы мне изукрасить этот момент. Удалось ли мне это?» – «Удалось», – ответила М.И. «Ну и хорошо!»”

Но Пешкова говорит, что это ее вопрос: “Не нужно ли тебе чего-нибудь?” – вернул умиравшего к жизни. “После продолжительной паузы A.M. открыл глаза, выражение которых было отсутствующим и далеким, медленно обвел всех взглядом, останавливая его подолгу на каждом из нас, и с трудом, глухо, но раздельно, каким-то странно чужим голосом произнес: «Я был так далеко, оттуда так трудно возвращаться»”.

Но вопрос ли “вернул” его? Или – укол камфары, который сделала Липа? Она вспомнила, что подобным образом когда-то спасла Горького в Сорренто. “Я пошла к Левину (врач Горького, потом казненный. – П.Б.) и сказала: «Разрешите мне впрыснуть камфару двадцать кубиков, раз все равно положение безнадежное». Без их разрешения я боялась. Левин посовещался с врачами, сказал: «Делайте что хотите». Я впрыснула ему камфару. Он открыл глаза и улыбнулся: «Чего это вы тут собрались? Хоронить меня собрались, что ли?»”

Вот и Черткова не может поделить Горького с другими. Хотя понятно, что ее положение в семье не сравнимо с правами законной жены (Пешкова) и любимой подруги (Будберг). Не она, а Пешкова – жена. Не ей, а Будберг посвящен “Клим Самгин”. Тем не менее Липа тоже пытается оговорить себе место. Оказывается, последней женщиной, с которой A.M. простился “по-мужски”, была она. “16-го мне сказали доктора, что начался отек легких. Я приложила ухо к его груди – послушать – правда ли? Вдруг как он меня обнимет крепко-крепко, как здоровый, и поцеловал. Так мы с ним и простились. Больше в сознание не приходил”.

Многое настораживает в воспоминаниях Чертковой. Но в то, что Горького вернуло к жизни именно впрыскивание камфары, поверить придется. Крючков вспоминал, что и доктора сперва думали сделать то же самое. Но Кончаловский сказал: “В таких случаях мы больных не мучаем понапрасну”. Он понимал, что ударная доза камфары в принципе способна оживить Горького. Но только на короткое время. Зачем мучить его напрасно?

Медсестра решила иначе.

Улыбался ли он при этом и бодро шутил, как утверждает Липа, или говорил загробным голосом воскрешенного Елиазара, как вспоминает Екатерина Пешкова, но факт остается фактом. Горький… ожил.

Его вернули с того света. Ему подарили еще девять дней бытия.

Потом Екатерина Пешкова назовет это “чудом возврата к жизни”.

Трагический кордебалет

После первого укола Горькому делают второе впрыскивание. Он не сразу на это согласился.

Пешкова: “Когда Липа об этом сказала, А.М. отрицательно покачал головой и произнес очень твердо: «Не надо, надо кончать»”.

Крючков вспоминал, что “впрыскивания были болезненны” и хотя Горький “не жаловался”, но иногда просил его “отпустить”, “показывал на потолок и двери, как бы желая вырваться из комнаты”.

Будберг: “Он колебался, затем сказал: «Вот здесь нас четверо умных, – поправился, – неглупых людей (М.И., Липа, Левин, Крючков). Давайте проголосуем: надо или не надо?»”

Крючков и Пешкова тоже вспоминают об этом странном голосовании.

Конечно, все голосуют за!

И вдруг мизансцена меняется… Появляются новые лица. Они ждали в гостиной. К воскресшему Горькому входят Сталин, Молотов и Ворошилов. Членам Политбюро уже сообщили, что Горький умирает. Они приехали и спешат проститься.

Будберг: “Члены Политбюро, которым сообщили, что Г. умирает, войдя в комнату и ожидая найти умирающего, были удивлены его бодрым видом”.

Где-то за сценой – Генрих Ягода. Он прибыл раньше Сталина. Вождю это не понравилось.

Черткова: “В столовой Сталин увидел Генриха. «А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было. Ты мне за все отвечаешь головой», – сказал он Крючкову. Генриха он не любил”.

Ягода почти свой в доме писателя. Недаром Липа всесильного руководителя карательных органов называет просто: Генрих. Но при Сталине Генрих тушуется. Сталин же ведет себя в доме по-хозяйски. Шуганул Генриха, припугнул Пе-пе-крю. “Сталин удивился, что много народу: «Кто за это отвечает?» – «Я отвечаю», – сказал П.П. «Зачем столько народу? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?» – «Знаю». – «Почему такое похоронное настроение, от такого настроения здоровый может умереть!»”

Ну, а сколько было народу? Если не брать в расчет врачей и прислугу, возле Горького – только его семья. Плохая или хорошая, но это – его семья. Сталин членом этой семьи не был.

Пешкова: “Через некоторое время (после первого впрыскивания камфары. – П.Б.) Ал. М. поднял голову, снова открыл глаза, причем выражение лица его необычайно изменилось. Оно просветлело, стало таким, как бывало в лучшие минуты его жизни. Он опять подолгу посмотрел на каждого и сказал: «Как хорошо, что всё свои, всё свои люди…»”

Так бы вот и умереть… Да, может, он, как и Егор Булычов, “не на своей улице жил”. Но любил-то он многих… И его любили… Да, путаная была жизнь! С постоянными переездами. Со всей семьей, с врачами. Из Сорренто – в Москву. Из Москвы – в Сорренто. Потом Сталин запер в СССР. “В Крыму климат не хуже”. И Сорренто, чудесный городок на берегу Неаполитанского залива, где море “смеется” под солнцем, остался вдали.

Вспоминает писатель Илья Шкапа:

“– Окружили… обложили… ни взад, ни вперед! Непривычно сие!”

Это сказал Горький осенью 1935 года в кабинете дома на Малой Никитской, готовясь к отъезду в Крым.

Но вот он, последний час… Все-таки свои вокруг.

Пешкова, мать двух его детей. Правда, обоих уже нет. Младшая, Катя, умерла в младенчестве. Максим умер два года назад при очень загадочных обстоятельствах. Будберг. Он любил ее страстно, ревниво. Особенно когда она не жила в его доме постоянно, как в Петрограде, в квартире на Кронверкском проспекте, а бывала наездами. Крючков. В последнее время он прятал от него письма и разную “лишнюю” информацию. То есть был как раз одним из тех, кто его “окружил и обложил”. И все равно – свой, еще с петроградских времен. Липа. Тимоша. Соловей-Ракицкий. Так бы и умереть…

Зачем ему делали второй укол камфары?

“Хозяин” едет! И свои становятся только кордебалетом.

Будберг: “В это время вошел, выходивший перед тем, П. П. Крючков и сказал: «Только что звонили по телефону – Сталин справляется, можно ли ему и Молотову к вам приехать?» Улыбка промелькнула на лице А.М., он ответил: «Пусть едут, если еще успеют»”.

Будберг: “Потом вошел А. Д. Сперанский со словами: «Ну вот, А.М., Сталин и Молотов уже выехали, а кажется, и Ворошилов с ними. Теперь уже я настаиваю на уколе камфары, так как без этого у вас не хватит сил для разговора с ними»”.

Позвольте! Ведь только что врачи сказали жене, что “дальнейшее вмешательство бесполезно”. Только что, посовещавшись – и Сперанский не мог оставаться в стороне, – они согласились “не мучить больного понапрасну”.

“Уже я настаиваю”!

После этого голосование, которое предложил Горький, выглядит по-другому. Не разыгрывал ли Старик трагикомедию? Не пародировал ли таким образом тайные заседания ЦК с коллективными голосованиями? Не издевался ли Горький таким образом над апофеозом казенщины, в которую хотели превратить его смерть?

Старик – прозвище Горького среди молодых писателей. В семье его называли ласково-насмешливо: Дука. “Старик” – одна из лучших пьес Горького. В ней хитрый и коварный старец, похожий на персонажа повести Достоевского “Село Степанчиково и его обитатели” Фому Опискина, пытается обмануть обитателей имения. Есть образ старика и в одном из лучших рассказов Горького двадцатых годов – “Отшельник”, где герой проповедует всеобщую любовь и жалость к людям. Вообще, образ старика, то злого, то доброго, но неизменно знающего о людях нечто такое, чего они сами о себе не знают, начиная с Луки в пьесе “На дне”, сопутствовал Горькому всю жизнь.

Дело врачей

Крючков: “Если бы не лечили, а оставили в покое, может быть, и выздоровел бы”.

Значит, врачи виноваты?

Известно, что Сталин не любил врачей. Если Ленин не признавал врачей-большевиков, предпочитая швейцарских профессоров, то Сталин их не любил как факт. Bo-первых, он не доверял врачам, поскольку опасался быть залеченным до смерти. От простуды спасался народным средством: ложился под бурку и потел. Во-вторых, медики каждому человеку с возрастом сообщают все менее и менее утешительные вещи. И вот за это Сталин особенно их ненавидел.

Почему из докторов, которые лечили Горького перед смертью, пострадали только Л. Г. Левин, Д. Д. Плетнев, И. Н. Казаков и А. И. Виноградов, умерший в тюрьме еще до суда (не путать с В. Н. Виноградовым, который в 1938 году входил в состав экспертной комиссии, помогавшей расправе с его коллегами, а затем стал личным врачом Сталина)? Почему не осудили видного терапевта, заслуженного деятеля науки, профессора Георгия Федоровича Ланга, “под непрерывным и тщательным врачебным наблюдением” которого пребывал якобы умерщвленный докторами писатель? Имя Г. Ф. Ланга, как и затем расстрелянного Л. Г. Левина, стоит в газете “Правда” от 6 июня 1936 года под первым сообщением о болезни Горького. Но если профессор Ланг “непрерывно и тщательно”, как утверждает газета “Правда”, наблюдал за состоянием Горького, то фактически он наблюдал за тем, как его коллега Л. Г. Левин убивал писателя “неправильным лечением”, в чем Левин признался на суде.

Профессор Ланг дожил до 1948 года, основал свою научную школу, в 1945 году стал академиком, написал несколько трудов по кардиологии и гематологии и в 1951 году посмертно удостоен Государственной премии.

Почему не арестовали А. Д. Сперанского, ученого-патофизиолога из Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ)? Ведь ему Горький особенно доверял, он обладал среди врачей, лечивших писателя, некоторым приоритетом. Однажды, как вспоминает П. П. Крючков, вспыльчивый Сперанский чуть не избил Левина за то, что тот сообщил Крючкову о новокаиновой блокаде (входивший тогда в моду метод лечения воспалительных процессов), которую Сперанский тайно собирался сделать Горькому и выписал для этого специальные шприцы.

На суде новокаиновая блокада фигурировала как чудодейственное средство от пневмонии, которое “злоумышленники” – Левин, Плетнев и Виноградов – не позволили применить к больному сыну Горького Максиму. Тем самым, по приказу Ягоды, будто бы ускорили его смерть.

Даже у человека, не имеющего медицинских знаний, невольно возникают вопросы. Ведь речь идет о том самом Сперанском, который 20 июня 1936 года, через два дня после кончины Горького, напечатал в “Правде” историю его болезни. В ней он писал, что “двенадцать ночей ему пришлось быть при Горьком неотлучно (курсив мой. – П.Б.)”. Значит, Сперанский неотлучно наблюдал за тем, как его пациента безжалостно убивают Левин и Плетнев? В том числе вводя чрезмерные дозы камфары…

Вышинский. Уточните дозировку тех средств, которые применялись в отношении Алексея Максимовича Горького.

Левин. В отношении Алексея Максимовича установка была такая: применять ряд средств, которые были в общем показаны, против которых не могло возникнуть никакого сомнения и подозрения, которые можно применять для усиления сердечной деятельности. К числу таких средств относились: камфара, кофеин, кардиозол, дигален. Эти средства для группы сердечных болезней мы имеем право применять. Но в отношении его эти средства применялись в огромных дозировках. Так, например, он получил до 40 шприцев камфары.

Сперанский дожил до 1961 года, в 1939 году стал академиком, а в 1943-м – лауреатом Государственной премии.

Врачи виноваты? Но почему на процессе осудили одних и не тронули остальных? Никакой объективной логики в “деле врачей” не было. И это мог понять каждый, кто внимательно читал газеты того времени.

Сегодня объективно доказана невиновность врачей, лечивших Горького. Об этом пишет академик Е. И. Чазов, исследовавший историю болезни писателя, медицинские записи и заключение вскрытия. “В принципе, – пишет он, – можно было бы не возвращаться к вопросу о точности диагностики заболевания А. М. Горького, учитывая, что даже при современных методах лечения, не говоря уже о возможностях 1936 года, та патология, которая описана даже в коротком заключении, как правило, приводит к летальному исходу”.

Горький был трудным пациентом. Каждый его приезд в Москву из Крыма сопровождался пневмонией. При этом Горький до конца жизни выкуривал по несколько десятков (!) папирос в сутки.

Просто у Сталина был зуб на Левина и Плетнева. И первый, и второй отказались подписать ложное заключение о смерти жены Сталина от аппендицита (на самом деле застрелилась).

К тому же Левин лечил родственников Сталина, постоянно маячил перед его глазами и одним этим его раздражал. Плетнев же был строптивым человеком и вдобавок личным врагом А. Я. Вышинского. Вот и вся логика…

Но зачем врачи так спешили со вскрытием? Они боялись! Они торопились убедиться в верности своего диагноза, лечения. Ведь любая ошибка стоила бы им жизни.

Тем не менее загадочная фраза Крючкова (“Если бы не лечили… может быть, и выздоровел бы”), а также поспешность, с которой делалось вскрытие, наводит на нехитрую мысль. В самом деле – не залечили ли Горького? Не по приказу Ягоды и не по желанию Сталина. Из-за… чрезмерного энтузиазма. Из-за чудовищной нервозности, которая творилась в Горках-10 в последние дни жизни писателя. Из-за неизбежного столкновения врачебных амбиций (семнадцать врачей, и все лучшие, все светила!). Из-за страха недолечить государственно важного пациента, за которого голову снимут.

О страхе советских медиков пишет в “Московском дневнике” Ромен Роллан, летом 1935 года гостивший у Горького. В Москве и Горках занедужившего Роллана наблюдали Левин и Плетнев. “До какой степени осторожными вынуждены быть советские врачи, я начинаю понимать, когда доктор Плетнев говорит мне: «К счастью, сегодняшние газеты пишут о вашем переутомлении. Это позволяет мне высказаться в том же смысле»”.

«Надумали болеть!»

Вспоминает Пешкова:

“Приехали Сталин, Молотов, Ворошилов. Когда они вошли, А.М. уже настолько пришел в себя, что сразу же заговорил о литературе. Говорил о новой французской литературе, о литературе народностей. Начал хвалить наших женщин-писательниц, упомянул Анну Караваеву – и сколько их, сколько еще таких у нас появится, и всех надо поддержать…”

Сталин беспокоится:

– О деле поговорим, когда поправитесь.

Горький переживает:

– Ведь сколько работы!

Сталин строго шутит:

– Вот видите… а вы… Работы много, а вы надумали болеть, поправляйтесь скорее.

И наконец – последний аккорд:

– А быть может, в доме найдется вино, мы бы выпили за ваше здоровье по стаканчику.

“Принесли вино… Все выпили… Ворошилов поцеловал Ал. М. руку или в плечо. Ал. М. радостно улыбался, с любовью смотрел на них. Быстро ушли. Уходя, в дверях помахали ему руками. Когда они вышли, А.М. сказал: «Какие хорошие ребята! Сколько в них силы…»”

Но насколько можно доверять этим воспоминаниям Пешковой? В 1939 году она выправила свой устный рассказ, записанный летом 1936-го с ее слов сразу после чудесного возвращения Горького к жизни. С тех пор состоялись судебные процессы 1936-го, 1936–1938 годов, на которых была разгромлена сталинская оппозиция, а образ Горького был внедрен в народное сознание в качестве жертвы этой оппозиции и друга вождя.

В 1964 году на вопрос американского журналиста и близкого знакомого Исаака Дон Левина об обстоятельствах смерти Горького Пешкова отвечала уже иначе: “Не спрашивайте меня об этом! Я трое суток заснуть не смогу, если буду с вами говорить об этом”.

Ее можно понять. Можно понять и Будберг, наговорившую свои воспоминания через пять дней после смерти Горького, перед тем как ее выпустили в Лондон. Она не могла не учитывать, что между тем, что она скажет, и ее отъездом существует прямая зависимость. Будберг утверждает, что в течение девяти дней жизни после смерти Горький непрерывно думал о “сталинской” Конституции. Ее проект был опубликован как раз в эти дни.

“Очень хотел прочитать Конституцию, ему предлагали прочитать вслух, он не соглашался, хотел прочитать своими глазами. Просил положить газету с текстом Конституции под подушку в надежде прочитать «после». Говорил: «Мы вот тут занимаемся всякими пустяками (болезнью), а там, наверно, камни от радости кричат»”.

Через девять лет Черткова резонно возразит в своих воспоминаниях: “Если бы газета лежала под подушкой, я бы видела…”

Тем не менее в воспоминаниях Будберг проскальзывают и опасные замечания: “Приехавшие (Сталин, Молотов и Ворошилов. – П.Б.) с деланой бодростью (курсив мой. – П.Б.) заговорили о текущих делах”. Из ее же воспоминаний следует, что Сталин с товарищами приезжали второй раз в два часа ночи. Но зачем?! Крючков относит этот ночной визит на 10 июня. Но почему ночью? Горький спал. Крючков и Будберг говорят, что Сталина “не пустили”. Воспротивился профессор Кончаловский. Будберг утверждает, что не пустили она и профессор Ланг, а вот доктор Левин (впоследствии расстрелянный) “лебезил и говорил Сталину: «Ну, если вы так хотите, то я попытаюсь»”.

Визит Сталина с членами Политбюро в два часа ночи к смертельно больному Горькому сложно понять нормальному человеку. Хорошо известно пристрастие Сталина к ночным посиделкам с выпивкой и обсуждением важных государственных проблем. Молотов и Ворошилов входили в ближайшее окружение Сталина. Может быть, 10 июня ночью они просто решили изменить маршрут и заехать к Старику? Вино в доме есть. Подали ведь шампанское в прошлый визит, дабы отметить чудесное воскрешение Горького.

Согласно воспоминаниям Крючкова, третий – и последний – визит Сталина состоялся 12 июня. Горький не спал. Однако врачи, как ни трепетали они перед Сталиным, дали на разговор только десять минут. О чем они говорили? О книге Шторма про крестьянское восстание Болотникова. Затем перешли к “положению французского крестьянства” (воспоминания Будберг). Получается, что 8 июня главной заботой генсека и вернувшегося с того света писателя были женщины-писательницы, а 12-го стали французские крестьяне.

Будберг говорит, что 12 июня Горькому было очень плохо. То же подтверждается и врачебными хрониками: “…значительная общая слабость, спутанность сознания, часто цианоз. <…> Сидит. Время от времени дремлет. <…> Около 1 ч дня вырвало свернутым молоком. <…> Дремлет сидя. Отек нижних конечностей”…

Однако после посещения Сталина, как вспоминает Будберг, Горькому стало гораздо лучше. И доктора это подтверждают: “Сознание ясное. <…> Пульс правильный”.

Создается поразительное впечатление! Приезды Сталина волшебно оживляют Горького. (Если на минуту забыть об ударных инъекциях камфары.) Горький словно не смеет умереть без разрешения Сталина. Это невероятно, но Будберг прямо скажет об этом пять дней спустя после кончины писателя: “Умирал он, в сущности, 8-го и, если бы не посещение Сталина, вряд ли вернулся к жизни. Ощущение смерти было и 12-го”. Именно в тот день Сталин приезжал в последний раз. После его посещения Горький проживет еще пять дней.

Семнадцать врачей круглосуточно бьются за жизнь государственно важного пациента. Но спасает его мудрая беседа со Сталиным. О женщинах-писательницах и французских крестьянах.

“Надумали болеть!”

«Максимушка» и «товарищи»

Были у Вас в два часа ночи. Пульс у Вас, говорят, отличный (82, больше, меньше). Нам запретили эскулапы зайти к Вам. Пришлось подчиниться. Привет от всех нас, большой привет.

И. Сталин

Эскулап в римской мифологии – бог врачевания, соответствует греческому Асклепию. В переносном смысле – это врач. Кстати, Асклепий воскрешал мертвых.

Сталин умел быть ироничным.

Что же все-таки там происходило?

Горький не входил в сталинское окружение. Сталин мог называть (и даже считать) его своим соратником. Он мог называть (и даже считать) его своим другом. Но не частью окружения. Положение Горького в СССР и во всем мире было слишком значительно, чтобы Сталин посмел без необходимости вламываться к нему ночью, прекрасно зная о его физическом состоянии.

Впрочем, Ромен Роллан в “Московском дневнике” с удивлением замечает, как Сталин развязно подшучивает над Горьким во время застолья: “Кто тут секретарь, Горький или Крючков? Есть порядок в этом доме?”

Вячеслав Иванов, лингвист, сын советского писателя Всеволода Иванова, вспоминает (со слов отца), что Горький был возмущен резолюцией Сталина на поэме “Девушка и Смерть”, начертанной осенью 1931 года. Вот ее точный текст: “Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте (любовь побеждает смерть). 11/ Х – 31 г.”.

“Мой отец, говоривший об этом эпизоде с Горьким, утверждал решительно, что Горький был оскорблен. Сталин и Ворошилов были пьяны и валяли дурака…”

Вообще-то валять дурака было нормой в семье Горького. Там ценились острые шутки. Особенно когда появлялся неугомонный Максим. Но Сталин не был членом семьи. Как и Бухарин, который (о чем с не меньшим изумлением пишет Ромен Роллан) “в шутку” “обменивается с Горьким тумаками (но Горький быстро запросил пощады, жалуясь на тяжелую руку Бухарина)”. И дальше: “Уходя, Бухарин целует Горького в лоб. Только что он в шутку обхватил руками его горло и так сжал его, что Горький закричал”.

Горький не был вполне человеком партийного круга. Его культурная и нравственная харизма была иной. Поэтому Горький мог свободно общаться с пушкинистом Ю. Г. Оксманом, физиологом И. П. Павловым, художником А. Н. Бенуа, востоковедом С. Ф. Ольденбургом и другими людьми не партийного круга. И Сталин не мог этого не по нимать…

Значит, попытка ночного вторжения была вызвана необходимостью. Сталину это было зачем-то нужно. И 8-го, и 10-го, и 12-го ему был необходим откровенный разговор с Горьким или стальная уверенность, что такой же откровенный разговор не состоится с кем-то другим. Например, с ехавшим из Франции к умиравшему Горькому Луи Арагоном.

Отношение Сталина к воскрешению Горького не вполне понятно. Он смущен и недоволен, что вокруг Горького слишком много людей. Особенно он недоволен присутствием Ягоды. На первый взгляд это кажется нелогичным. Кому же, как не главе НКВД, сторожить последнее дыхание (и последние слова!) государственного человека? И ведь уже не секрет, что у вождя с ним возникли разногласия. Он дружит с противниками Сталина – Рыковым, Бухариным, Каменевым. Григорий Зиновьев обращается к нему за помощью из тюрьмы:

Алексей Максимович!

Искренно прошу Вас, простите мне, что после всего случившегося со мной я вообще осмеливаюсь писать Вам. У меня давно не было с Вами ни личного, ни письменного общения, и мне, по правде говоря, часто казалось, что я лично не пользовался Вашими симпатиями и раньше. Но ведь Вам пишут многие, можно сказать, все. Причины этого понятны. Так разрешите и мне, сейчас одному из несчастнейших людей во всем мире, обратиться к Вам.

Самое страшное, что случилось со мною: на меня легло гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершившихся на земле, – убийство С. М. Кирова, того Кирова, о котором Вы так прекрасно сказали, что “убили простого, ясного, непоколебимо твердого, убили за то, что он был именно таким хорошим и – страшным для врагов” (цитата из статьи Горького “Литературные забавы”, опубликованной в газете “Правда” 24 января 1935 года. – П.Б.). Конечно, раньше мне никогда и в голову не приходило, что я могу оказаться хоть в какой-то степени связанным с таким, по Вашему выражению, “идиотским и подлым преступлением”. А вышло то, что вышло. И пролетарский суд целиком прав в своем приговоре. Сколько бы ни пришлось мне еще жить на свете, при слове “Киров” мое сердце каждый раз должно почувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, идущее от всех лучших людей Союза (да и всего мира). <…>

Два дня суда были для меня настоящей казнью. До чего дошло дело, я здесь увидел целиком впервые. Описать мне то, что пережито за эти дни, нет сил. Да для этого нужно и перо другой силы. В душе настоящий ад. Болит каждый нерв. Страшно даже пытаться это описывать. <…>

Вы – великий художник. Вы – знаток человеческой души, Вы – учитель жизни, Вы знаете и хотите знать всё. Вдумайтесь, прошу Вас, на минуточку, что означает мне сидеть сейчас в советской тюрьме. Представьте себе это конкретно. <…>

Помогите, Алексей Максимович, если сочтете возможным! Помогите, и, я думаю, Вам не придется раскаиваться, если поможете.

Живите счастливо, Алексей Максимович, живите побольше – на радость всему тому, что есть хорошего на земле. Того же от всего сердца я желаю Иосифу Виссарионовичу Сталину и его соратникам.

Если позволите, жму Вашу руку.

Г. Зиновьев

Я кончаю это письмо 28 января 1935 г. в ДПЗ, и сегодня же меня, как мне сказано, увозят… Куда – еще не знаю. Самое страшное: книг, которые мне переданы родными, я не получил. Мне их не дают пока. Я полон по этому поводу ужасной тревоги. Помогите! Помогите!

Ни письмо Зиновьева, ни письмо Каменева с такой же просьбой о помощи не были переданы Горькому. Это были гласы вопиющих в пустыне, “увы, не безлюдной”, как любил говорить Горький.

Обратим внимание, что Зиновьев отделяет Горького от непосредственного окружения Сталина. В его глазах Горький – последняя сила, не только не подчиненная Хозяину, но и способная сама повлиять на него. Понятно, что письмо написано эзоповым языком, с недвусмысленными намеками, по каким направлениям вести защиту Зиновьева перед Сталиным, если эта защита состоится. Зиновьев льстил Сталину в расчете на то, что Горький (например, во время дружеского застолья) передаст Хозяину лесть и по доброте душевной замолвит за него словечко.

Но сравним это с посланием бежавшего после революции из Петрограда в Сергиев Посад писателя-философа В. В. Розанова. Розанов погибал с семьей от голода и холода и в конце 1917-го обратился за помощью к Горькому:

“Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена, и дров нету; дочки смотрят на последний кусочек сахару около холодного самовара; жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза… и я, глупый… Максимушка, родной, как быть? <…> Максимушка, я хватаюсь за твои руки. Ты знаешь, что значит хвататься за руки? Я не понимаю ни как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну…”

Жертвы и палачи на краю могилы – как они похожи друг на друга! Как новорожденные дети, которых только матери способны различить. И как это разительно противоречило горьковской мечте о гордом Человеке! Вот они, “человеки”, умоляют “Максимушку”, который еще чем-то может помочь. А чем он может им помочь? Он сам бессилен.

Впрочем, в 1918 году он помог Розанову. Передал через М. О. Гершензона четыре тысячи рублей, позволившие семье философа выжить лютой подмосковной зимой 1917–1918 годов.

Но могло ли спасти Зиновьева заступничество Горького, если бы таковое состоялось? Нет. Обречен был не только Зиновьев. Обречен был сам Горький. Слишком запутался. И даже если бы не грипп, не пекло, не майский ветер… И не смерть сына Максима…

«Погубили, плохо»

Председательствующий. Подсудимый Крючков, поскольку вы подтвердили уже свои показания, данные на предварительном следствии, расскажите вкратце о ваших преступлениях.

Крючкова обвиняли в том, что он вместе с доктором Левиным по заданию Ягоды “вредительскими методами лечения” умертвил сына Горького Максима Пешкова. Но зачем? Если следовать показаниям других подсудимых, политический расчет был у “заказчиков” – Бухарина, Рыкова, Зиновьева и других “оппозиционеров”. Они таким иезуитским способом хотели ускорить смерть самого Горького, выполняя задание Троцкого. У Крючкова, если верить его признаниям (а верить им практически нельзя), были “экономические” задачи. Убивая Максима, он якобы надеялся стать собственником огромного творческого наследия писателя. Но каким образом? Для этого Крючкову следовало устранить еще и жену Горького, его невестку, и внучек. Этого законного вопроса А. Я. Вышинский подсудимому не задал.

Крючков. Он (Ягода. – П.Б.) тогда говорил мне так: дело тут не в Максиме Пешкове – необходимо уменьшить активность Горького, которая мешает “большим людям” – Рыкову, Бухарину, Каменеву, Зиновьеву. Разговор происходил в кабинете Ягоды. Он мне говорил также о контрреволюционном перевороте. Насколько я помню его слова, он говорил о том, что в СССР скоро будет новая власть, которая вполне будет отвечать моим политическим настроениям. Активность Горького стоит на пути государственного переворота, эту активность нужно уменьшить. “Вы знаете, как Алексей Максимович любит своего сына Максима. Из этой любви он черпает большие силы”, – сказал он.

Налицо был самооговор. Крючков говорил как по писаному. Причем писанному плохим литератором. Нестыковка была в том, что Горький как раз относился к породе людей, которых удары судьбы не ослабляли, а закаляли. Мобилизовали волю. Кто-кто, но уж Крючков, работавший с Горьким с давних пор, не мог этого не знать.

Горький не был обычным человеком. У него было особое отношение к жизни и смерти. В том числе – к жизни и смерти близких людей. Даже такие удары, как смерть собственных детей, он переносил (внешне) со странным хладнокровием.

Когда в Нижнем Новгороде умирала от менингита дочь Горького Катя, писатель находился в Америке. Выступал, встречался с Марком Твеном, давал интервью газетам, собирал деньги для московского восстания и писал “Мать”.

Вдруг 17 августа 1906 года приходит телеграмма от Е. П. Пешковой. Положение Горького было вдвойне мучительным. Известие о смерти пятилетней Катюши пришло не просто от безутешной матери. Ведь Горький бросил Пешкову ради актрисы Московского Художественного театра М. Ф. Андреевой. Она и была с ним в американской поездке как гражданская жена. Всякий мужчина растерялся бы в этой ситуации. Только не Горький…

“Я прошу тебя – следи за сыном, – пишет он Пешковой. – Прошу не только как отец, но – как человек. В повести, которую я теперь пишу, – «Мать» – героиня ее, вдова и мать рабочего-революционера <…> говорит:

– В мире идут дети… к новому солнцу, идут дети к новой жизни… Дети наши, обрекшие себя на страдание за все люди, идут в мире – не оставляйте их, не бросайте кровь свою вне заботы”.

Но ведь это Горький “бросил кровь свою вне заботы”. И потом – за что была обречена на страдание пятилетняя девочка? “За все люди”?

Горький мог расплакаться над литературным произведением, о чем с иронией писал Маяковский, вспомнив в автобиографии, что Горький разрыдался у него на плече после прочтения поэмы “Облако в штанах”.

Но вот конец одного из самых пронзительных рассказов Горького – “Страсти-мордасти”. В рассказе говорится о несчастном обезноженном мальчике и его матери, проститутке, больной сифилисом. Покидая их подвал, автор от имени своего героя говорит: “Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь”.

Но почему бы не зареветь?

Рассказ автобиографичен. Эту семью Алексей Пешков встретил, когда ему был двадцать один год и он разносил в Нижнем Новгороде “баварский квас”. Очень может быть, что в реальности он и заплакал, слушая страшненькую колыбельную проститутки:

- Придут Страсти-Мордасти,

- Приведут с собой Напасти;

- Приведут они Напасти,

- Изорвут сердце на части!

- Ой беда, ой беда!

- Куда спрячемся, куда?

Сердце автора разрывается на части. Он скрипит зубами, сдерживая рыдания. Но важно, что слезы нужно сдерживать! Нельзя ослаблять волю, давая свободу слезам над обреченными людьми. Тем более – умершими. Даже если это твои дети.

22 мая 1934 года, через одиннадцать дней после смерти Максима, Горький пишет Сталину:

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Согласно разрешению Вашему посылаю Вам письма изобретателей Поспелова и Львова. Поспелов утверждает, что устрашающий шум – треск пулеметов, крики ура, топот конницы и т. д. – можно перенести в тыл позиции врага и этим смутить его. Сын мой видел электросварочный аппарат Львова в работе и говорил мне, что работает аппарат безукоризненно – с техникой электросварки Максим был неплохо знаком, изучая ее в Италии. Львов – конструктор аэроплана “Сталь-2”, имеет орден Ленина. Болен: туберкулез и ревматизм, нужно бы усилить и улучшить его питание. Я очень прошу Вас предложить Серго Орджоникидзе вызвать Львова к себе и немножко приласкать его, позаботиться о нем, он человек высокой ценности. Будьте здоровы.

А. Д. Сперанский вспоминал: “В семье Горького мне пришлось уже пережить одно тяжелое событие. Два года назад умер его сын – Максим Алексеевич Пешков, человек большого своеобразия, талантливая, искренняя, несколько отвлеченная натура, преданная делу своего отца, оставивший многие из подлинно своих начинаний, чтобы служить ему. Болезнь сразу приняла катастрофический характер. В последний день Алексей Максимович не ложился спать. Долго, до поздней ночи, сидел в столовой и вел беседу на посторонние темы – о войне, о фашизме, но главным образом о ходе работ института <ВИЭМ>. Временами мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия подготовлялась наверху. Однако Горький сидел, лицо его было полно внимания, реплики к месту, и только нервное постукивание пальцев лежащей на скатерти руки могло вызвать подозрение о том, что у него делается внутри. Когда через два часа после смерти сына к нему со словами сочувствия пришли старшие товарищи, он сделал усилие и перевел разговор на рельсы посторонних вопросов, сказав: «Это уже не тема». Так же Алексей Максимович умер и сам. Просто, как если бы исполнял настоятельную обязанность”.

В воспоминаниях Сперанского (кстати, опубликованных в “Известиях” 24 июня 1936 года, до суда над “убийцами” Горького и Максима) бросается в глаза фраза: “Мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия подготовлялась наверху (курсив мой. – П.Б.)”. Сперанский намекает на врачебную ошибку Левина и Плетнева, лечащих докторов Горького. Именно они находились с Максимом, пока Горький со Сперанским скрепя сердце обсуждали проблемы долголетия, а может быть, и бессмертия человека. Но почему Сперанский не спешил наверх, где умирал Максим?

Крючков. Когда Максим Пешков узнал, что он болен крупозным воспалением легких, он попросил – нельзя ли вызвать Алексея Дмитриевича Сперанского, который часто бывал в доме Горького. Алексей Дмитриевич Сперанский не был лечащим врачом, но Алексей Максимович его очень любил и ценил как крупного научного работника. Я сообщил об этом Левину. Левин на это сказал: ни в коем случае не вызывать Сперанского. <…> Консилиум, который был созван по настоянию Алексея Максимовича Горького, поставил вопрос о применении блокады по методу Сперанского, но доктора Виноградов, Левин и Плетнев категорически возражали и говорили, что надо подождать еще немного. В ночь на 11-е число, когда Максим уже фактически умирал и у него появилась синюха, решили применить блокаду по методу Сперанского, но сам Сперанский сказал, что уже поздно и не имеет смысла этого делать.

Таким образом, всё более или менее становится на свои места. Оскорбленный недоверием к своему методу Сперанский и сочувствующий ему, но не желающий возражать Левину и Плетневу Горький, понимая, что “дело кончено” и Максим обречен, ведут беседу о том, что важнее смерти сына. О жизни и долголетии человека. Когда “старшие товарищи” (так не без иронии называет Сперанский врачей: Левин старше его на восемнадцать лет, Плетнев – на шестнадцать) приходят выразить свое сочувствие, Сперанскому остается развести руками. А Горькому с хладнокровием сказать: “Это уже не тема”.

Но это еще не доказывает убийства Максима.

Правда, переплетенная с вымыслом, хороша в литературном произведении. Метод художественного преображения действительности был излюбленным методом Горького. В 1938 году на “бухаринском” процессе этот метод применили на живых людях. Их принудили стать творцами собственных мифологизированных биографий – убийц, шпионов и заговорщиков. Причем творцами публичными, живописующими свои злодеяния прилюдно.

Все, что мешало, судом не принималось в расчет. Сперанский, который был бесценным свидетелем, даже не был допрошен судом. Зачем? Левин и Крючков и так всё на себя взяли.

Это был суд, основанный только на признаниях самих подсудимых. А уж как они были получены… На самом деле гибель Максима, наоборот, могла только помешать “заговорщикам”, возбудив в Горьком ненависть к врагам и крепче привязав к Сталину.

Отчасти так и произошло.

Именно Сталину пишет письмо Горький, едва похоронив сына. И в этом письме делает покойного Максима помощником в их со Сталиным общем деле – развитии оборонной мощи СССР. Конечно, Сталин не может отказать отцу, который привлекает в качестве эксперта только что погибшего сына. На автографе письма стоит сталинская резолюция: “Сделано. В мой арх<ив>. И. Ст<алин>”. Подчеркнуто рукой вождя. Писем изобретателей Львова и Поспелова в архиве нет. Стало быть, не легли под сукно, а были переданы кому надо.

Тем не менее есть несколько свидетельств, как тяжело переносил Горький потерю Максима. Его крымский шофер, сотрудник Главного управления НКВД Крыма Г. А. Пеширов (кстати, приглашенный на работу Максимом, который лично устраивал жизнь отца в Тессели) в своих воспоминаниях рассказывает: “Похоронив сына, А.М. вернулся в Крым, на дачу в Тессели. Работал так же, как раньше, так же вставал в определенный час, завтракал и шел в свой рабочий кабинет и работал до обеда. После обеда выходил в парк, но уже не работал, а только руководил нами (обитатели дачи, включая самого Горького, расчищали дорожку к морю от колючего кустарника. – П.Б.), а сам, опираясь на палку, ходил от костра к костру и своей палкой поправлял горящие ветки. Всем было ясно, что A.M. потерю любимого сына сильно переживает, и боялись, как бы он не слег”.

В таких же мрачных тонах описывает состояние Горького и комендант дома на Малой Никитской И. М. Кошенков. Судя по записи в дневнике от 28 мая 1934 года, Кошенков все-таки подозревал Ягоду и Крючкова в убийстве Максима. В дневнике рассказывается о том, как после смерти Максима Горький выходит в сад и подходит к бассейну, куда недавно пустили мальков окуня.

“– Где же рыба – мальки?

Я объяснил, что всё погибло.

– Погубили, плохо. – С этими словами он ушел в столовую пить кофе”.

Впрочем, Кошенков объясняет причину гибели мальков: рыба ушла в канализационную трубу, потому что кто-то сдвинул загораживающую сеть.

Потерянность Горького видна из таких деталей, как дважды повторенные слова “посылаю Вам” в оригинале цитированного письма к Сталину, а также в ошибке в подписи под другим письмом к вождю: “М. Пешков”. Свои письма к Сталину он подписывал либо “А. Пешков”, либо “М. Горький”, но в данном случае произошло наложение подписей друг на друга. Но какое символическое! “М. Пешков” (Максим Пешков) как бы пишет Сталину рукой отца через тринадцать дней после своей смерти.

И все-таки – убили Максима или нет? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. И едва ли когда-нибудь станет возможно. Есть загадки истории, которые обречены быть вечными тайнами.

“В том, что Макса убили, сомневаться не приходится”, – пишет Вячеслав Иванов. Эта его мнение происходит от уверенности его родителей, которые были близки к Горькому и тем людям, которые его контролировали. Так, Вячеслав Иванов откровенно пишет о близком знакомстве отца с самим Сталиным, Дзержинским и Ягодой.

Для устранения Максима, полагает Вячеслав Иванов, у Сталина были как личные, так и политические мотивы. Максим имел независимый характер и не желал считаться с тем, что отец является фигурой государственного значения. Сам тесно связанный с органами со времен работы в ЧК, Максим Пешков пытался в обход Сталина и Ягоды обустраивать и регулировать жизнь в семье. Например, он запретил комендантам в Горках и особняка в Москве носить при себе личное оружие. “Мы частная семья”, – говорил он.

В то же время Максим раздражал Сталина своей бесшабашностью. Однажды он, страстный автогонщик, обогнал на шоссе машину Сталина. Горький знал, что делать этого категорически нельзя, и сразу поехал к Сталину с извинениями.

Но главная причина, считает Вячеслав Иванов, была политическая. Максим мешал Сталину контролировать отца через Крючкова. Кроме того, Иванов выдвигает любопытную гипотезу, что Максим, как и отец, был сам причастен к антисталинской оппозиции и даже ездил весной 1934 года в Ленинград с поручением к С. М. Кирову. Это произошло во время напряженной внутрипартийной борьбы на XVII съезде партии. Вскоре Киров был убит террористом Николаевым прямо в Смольном при загадочных обстоятельствах.

“В день убийства Кирова, – пишет Вячеслав Иванов, – Горький был на даче в Тессели. Утром он вышел в столовую, где была одна В. М. Ходасевич (художница, племянница поэта Владислава Ходасевича, в семье Горького ее звали Купчихой. – П.Б.). Было еще темно. Шторы были задернуты. Горький подвел Валентину Михайловну к окну, отодвинул занавеску и показал ей на чекистов, окруживших дачу сплошным кольцом и сидевших под каждым кустом в саду. Горький сказал ей, что они не охраняют его, а стерегут”.

Максим вполне мог оказаться жертвой политических интриг. Если так, то признания Крючкова на суде были полуправдой. Еще Крючков признался, что по заданию Ягоды спаивал Максима.

Но о пристрастии Максима к алкоголю можно судить по многим свидетельствам. Например, покинув осенью 1921 года Россию и приехав в Берлин, Горький пишет Е. П. Пешковой: “Многоуважаемая мамаша! Приехав, после различных приключений на суше и на воде, в немецкий городок Берлин, густо населенный разнообразными представителями русского народа, я увидал на вокзале самое интересное для Вас существо – Вашего собственноручного сына. Мы с ним поздоровались обоюдно почтительно и радостно, а затем поехали на автомобиле пить различные алкоголические жидкости в улицу, которая называется Фридрихсдамменштрассе – по-русски: Фридриховых дам”.

За иронией, с которой Горький пишет о многочисленной русской эмиграции в Берлине, легко не заметить важные слова, которых явно ждала от него Пешкова. Вот они: “В опровержение тех совершенно точных сведений, которые ты получила от справедливых людей, доподлинно знающих всяческие интимности о жизни ближних своих, свидетельствую: М. А. Пешков в употреблении спиртуозных напитков очень скромен и даже более чем скромен. Это наблюдение мое клятвенно подтверждают люди, живущие с Максимом под одной крышей и тоже очень трезвого поведения. Полагая, что юноша не совсем здоров, потому и не спиртоспособен, я тщательно исследовал состояние его души и тела”.

Если опустить иронию, то обнаружится истинный смысл письма. Горький отвечает на тревожный вопрос обеспокоенной Пешковой, до которой уже дошли слухи о пьянстве Максима за границей.

Проблема эта существовала.

У Горького такой проблемы не было. Ромен Роллан описывает пир, который устроили для него на даче Горького: “Стол ломится от яств: тут и холодные закуски, и всякого рода окорока, и рыба – соленая, копченая, заливная. Блюдо стерляди с креветками. Рябчики в сметане – и всё в таком духе. Они много пьют. Тон задает Горький. Он опрокидывает рюмку за рюмкой водки и расплачивается за это сильным приступом кашля, который заставляет его подняться из-за стола и выйти на несколько минут. Ни у кого из присутствующих – даже у Крючкова, любящего его и присматривающего за ним, – не хватает смелости помешать ему нарушать запреты врача”.

Напомним, что Горькому остается год до смерти. Но его “пьянство” никого не волнует. “Я должен добавить, – продолжает Ромен Роллан, – что в обычное время Горький всегда трезв и ест на удивление мало, даже слишком, но доктора Левина это не беспокоит: у Горького вне сомнений конституция человека, лучше приспосабливающегося к недостатку, чем к избытку”.

С Максимом было сложнее… В воспоминаниях о Леониде Андрееве Горький приводит слова Андреева: “Ты пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я алкоголик…”

Невозможно было придумать лучшего способа убить Максима, чем напоить и оставить спать на холодном воздухе, зная о его слабости к алкоголю и наследственно уязвимых для пневмонии легких. Но если Сталин и “заказал” Максима, то через Ягоду. Преданный Горькому секретарь Крючков мог выступать только запуганным исполнителем. Таким образом, все могло происходить именно так, как рассказывал Крючков на суде. За исключением одной-единственной детали. Максим мешал не “большим людям” Рыкову, Бухарину, Зиновьеву и другим. Он мешал самому большому человеку в СССР – Сталину.

При этом, как показывают недавно обнародованные факты (“Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности”. Казань, 1997), именно Генрих Ягода был одной из главных фигур оппозиции, а вовсе не исполнителем чужой воли. Об этом намекает и Вячеслав Иванов в статье “Почему Сталин убил Горького?”: “Горький в этом смысле был в уникальном положении. Он был в близких отношениях с Ягодой и в то же время связан давними политическими разговорами с «Ивановичами» (Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков. – П.Б.). Если тот союз Ягоды с правыми, о котором шла речь на подложном процессе, и мог существовать, то только при посредничестве Горького, о чем на процессе, где Ягоду винили в его убийстве, говорить было нельзя”.

Помощник Ягоды П. П. Буланов на закрытом допросе 25 апреля 1937 года (материалы допроса не были оглашены в суде, и это как раз свидетельствует в пользу их истинности) рассказал, что Ягода, в случае победы оппозиции, видел себя в кресле премьер-министра: “Ягода до того был уверен в успехе переворота, что намечал даже будущее правительство. Так, о себе он говорил, что он станет во главе Совета народных комиссаров, что народным комиссаром внутренних дел он назначит Прокофьева, на наркомпуть он намечал Благонравова. Он говорил также, что у него есть кандидатура и на наркома обороны, но фамилию не назвал, на пост народного комиссара по иностранным делам он имел в виду Карахана. Секретарем ЦК, говорил он, будет Рыков. Бухарину он отводил роль секретаря ЦК, руководителя агитации и пропаганды. <…> Бухарин, говорил он, будет у меня не хуже Геббельса”.

Таким образом, обстоятельства вероятного убийства Максима стягиваются в гордиев узел. В смерти сына Горького одновременно заинтересованы и не заинтересованы все возможные участники дела.

Самая слабая фигура – Крючков. Он – крайний. Преданность его Горькому не вызывает сомнений. Доброе отношение к нему Горького – тоже. Вот письма к нему Горького, написанные в разные годы:

31 октября 1924 г. Сорренто Теперь, по тону письма вижу, что Вы на “посту” (в советском торгпредстве в Германии. – П.Б.) и что роль “Дизеля” продолжает увлекать Вас. О голове, превратившейся в самопишущую машинку, Вы написали хорошо. Не хочу говорить Вам комплименты – уже говорил, и очень искренне говорил, а все-таки скажу: настоящую человечью жизнь строят только художники, люди, влюбленные в свое дело, люди эти – редки, но встречаются всюду, среди кузнецов и ученых, среди купцов и столяров. Вот Вы один из таких художников и влюбленных. Да.

Крепко жму руку, дорогой друг мой.

4 февраля 1927 г. Сорренто …Когда я буду богат, я поставлю Вам огромнейший бронзовый монумент на самой большой площади самого большого города. Это за то, что спасли мне мои книги. Кроме шуток, горячо благодарю Вас.

На плечах Крючкова – немыслимый груз. Он и секретарь, и охранник, и нянька Горького. Именно он ограничивает доступ к Горькому. Особенно настырных писателей, которые ненавидят его за это. Он кладет на стол Горького не все письма. Если бы он отдавал все, Горький читал бы их с утра до ночи. И еще надо было следить, чтобы Горький меньше курил и излишествовал. В то же время он обязан быть информатором Ягоды и Сталина. Шутки и угрозы Хозяина (“Кто здесь секретарь? Горький или Крючков?”; “Кто за это отвечает?”; “Вы знаете, что мы можем с вами сделать?”) крутятся в его голове постоянно.

Чуткий к психологическим деталям Ромен Роллан хорошо понял жизненную драму Крючкова. В “Московском дневнике” он отмечает, что Крючков искренне любил Горького и понимал безнадежность своего положения.

Вот в Горки приезжают девяносто (!) писателей Москвы. Список огромен. Но он был бы еще больше, если бы Крючков с Ягодой не сократили его. Отлученные от высокой встречи ненавидят Крючкова. И пишут на него доносы. Не на Ягоду же.

“Оберегая больного А. М. Горького от натиска посетителей, – считает дочь Крючкова А. П. Погожева, – его секретарь стоял между ним и армией молодых, напористых советских писателей и разнообразных просителей. Он играл роль «фильтра», принимал «удар» на себя и ясно осознавал, какую массу врагов он наживает. «Мне это отольется…» – говорил он обреченно. В самом деле, и по сей день авторы статей о последних годах жизни Горького называют Крючкова «тайным агентом НКВД» и либо намекают, либо прямо говорят о его участии в убийстве Горького и сына Максима. Но на каком основании? Какие на этот счет имеются документы? Пока в архиве КГБ – ФСБ ни личного дела, ни удостоверения «агента» Крючкова никто не видел. Зато историк Шенталинский обнаружил следы «дела Крючкова», которые говорят о том, что за ним, как за Горьким, шла слежка”.

“Личность, несомненно, загадочная, – пишет о Крючкове исследователь этой темы Л. Н. Смирнова, – но не потому, что загадочность была свойством его натуры, а потому, что, будучи приговоренным на процессе 1938 года к расстрелу, он был приговорен также к полному забвению. На протяжении нескольких десятилетий традиционное советское горьковедение не упоминало его имени рядом с именем Горького, – о нем даже нет сведений в четырехтомной «Летописи жизни и творчества А. М. Горького», вышедшей в 1958–1960 годах. Он был вычеркнут из жизни”.

О Крючкове вспомнили только в конце восьмидесятых годов, когда его посмертно реабилитировали. То есть де-юре признали его невиновность во всем, что ему инкриминировалось на процессе. Но как вспомнили? “Странное дело, но именно после полной реабилитации моего отца полился поток грязи в его адрес, – пишет А. П. Погожева. – <…> На вопрос: какими документами располагают эти авторы? – они ссылаются друг на друга и пугаются, услышав, что не всех Крючковых перебили и есть еще живые родственники, которые вправе подать в суд за клевету на невинно расстрелянного”.

В связи с “делом Горького” пострадал не один Крючков, но и его близкие. Смирнова приводит жуткий мартиролог семьи Крючковых. “12 марта 1938 года расстрелян П. П. Крючков (отец секретаря Горького), всю жизнь верой и правдой служивший своему Отечеству. В 1956 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 15 марта 1938 года расстрелян Петр Петрович Крючков (секретарь Горького). В 1988 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 17 сентября 1938 года расстреляна Крючкова Елизавета Захаровна, жена Петра Петровича. В 1956 году она посмертно реабилитирована за отсутствием состава преступления. После всех этих расстрелов в сумасшедшем доме умерла родная сестра Петра Петровича, Маргарита Петровна”.

Даже если Крючков был виновен в гибели Максима, это был запуганный исполнитель чужой воли. Или нескольких воль. В каких бы разногласиях ни находился он с Максимом, смерть Горького никак не могла быть ему выгодной. В качестве секретаря Петр Крючков был фигурой влиятельной. После смерти Горького он превратился в обычного чиновника.

И его вскоре расстреляли…

Версий о том, с кем именно пил Максим 2 мая 1934 года и кто именно “забыл” его в парке, существует несколько. В тот день в Горках было много народу в связи с праздником. И пили с Максимом и Горьким все.

На процессе Крючков заявил, что он напоил Макса и оставил спать на открытом воздухе. Но в воспоминаниях близкой к семье Горького Алмы Кусургашевой есть другая версия этой истории.

“Максим прожил на этой земле всего тридцать шесть лет. Он умер от крупозного воспаления легких 11 мая 1934 года. Смерть его была окутана тайной, которая стала почти непроницаемой после правотроцкистского процесса. Я знаю, что обвинение в смерти Максима было предъявлено Крючкову и доктору Левину. Меня уже тогда поразила нелепость этого обвинения. На протяжении всех восьми лет моего знакомства с этой семьей я видела только теплые дружеские отношения этих людей. В те злополучные майские дни меня в Горках не было, но несколько лет спустя я узнала правду от сестры Павла Федоровича Юдина (секретарь Оргкомитета Союза советских писателей. – П.Б.) – Любови Федоровны Юдиной, с которой я дружила.

В майский праздник 1934 года на даче у Горького в Горках собралось, как всегда, много гостей… Юдин и Максим, прихватив бутылку коньяка, пошли к Москве-реке. Дом стоял на высоком берегу, для спуска к реке была построена длинная лестница, а перед лестницей симпатичный павильон – беседка. Зайдя в беседку, они выпили коньяк и, спустившись к реке, легли на берегу и заснули. Спали на земле, с которой только что сошел снег. Юдин-то был закаленный, он «моржевал», купался в проруби, что вызывало интерес и восхищение. Максим же, прожив довольно долгое время в теплой Италии, закаленным не был. Да и вообще он не обладал крепким здоровьем. Юдин, проснувшись раньше, не стал будить Максима и пошел наверх, к гостям.

В это время из Москвы приехал П. П. Крючков, задержавшийся в городе по делам. Он встретил поднимавшегося по лестнице Юдина и спросил: «А где Макс?» Юдин ответил, что он спит на берегу. Узнав об этом, Крючков быстро сбежал по лестнице к реке. Он разбудил Макса и привел его домой. К вечеру у того поднялась высокая температура, и через несколько дней он скончался от крупозного воспаления легких. Врачи делали все, что было возможно, но спасти его не удалось. Ведь тогда не было пенициллина…”

По этой версии, Крючков не только не убивал, но пытался спасти Максима. И если это правда, самооговор на суде был для него вдвойне мучительным.

Едва ли когда-то документально будет доказана или опровергнута версия убийства сына Горького. Документов такого сорта история предпочитает не оставлять, вынуждая нас довольствоваться слухами и собственными симпатиями и антипатиями к героям прошлого. Но мы можем точно ответить на вопрос: кто был главной причиной этих трагических событий?

Горький!

Официальная дата смерти Горького – 18 июня 1936 года. Но уже 8 июня писатель находился в состоянии, очень близком к смерти. Девять дней его полубытия, не считая последней ночи, когда он был без сознания, за доступ к его телу и за его последнее слово бились различные силы. Но душа “застегнутого на все пуговицы” Горького была вне их досягаемости. О чем он думал? Что вспоминал? Ведь считается, что в памяти умирающего человека проносится вся его жизнь…

День первый

Проклятие рода Кашириных

– Что, ведьма, народила зверья?!

– Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

– Я сама на всю жизнь сирота!

Горький. Детство

«А был ли мальчик?»

Метрическая запись в книге церкви Варвары Великомученицы, что стояла на Дворянской улице Нижнего Новгорода:

Рожден 1868 г. Марта 16, а крещен 22 чисел, Алексей; родители его: Пермской губернии мешанин Максим Савватиевич Пешков и законная его жена Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершал священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Феодором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским.

Странная это была семья… И крестные у Алеши были странные. “Нижегородской губернии г. Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Ивановна Бобкова”. Ни с кем из них Алеша не имел никакой связи в дальнейшем. А ведь если верить повести “Детство”, и дедушка его, Василий Васильевич Каширин, и бабушка, Акулина Ивановна, с которыми ему пришлось жить до отрочества, были людьми очень религиозными.

Странным был и отец его, Максим Савватиевич Пешков. (Именно Пешков: сам Горький в повести “Детство” ставит ударение на последнем слоге.) И дед по отцу – Савватий, человек столь крутого “ндрава”, что в строгую эпоху Николая I из солдат дослужился до офицера, но был разжалован и сослан в Сибирь “за жестокое обращение с нижними чинами”. К сыну своему он относился так же, и тот не раз убегал из дома. Однажды отец травил его в лесу собаками, как зайца, другой раз истязал так, что соседи отняли мальчика.

Кончилось тем, что Максима взял к себе на воспитание крестный, пермский столяр, и обучил своему ремеслу. Но то ли и там мальчишке жилось несладко, то ли бродяжничество больше нравилось ему, а только убежал он и от крестного, водил слепых по ярмаркам и, придя в Нижний Новгород, стал работать столяром в пароходстве Колчина. Был это красивый, веселый и добрый парень, чем и влюбил в себя красавицу Варвару.

Максим Пешков и Варвара Каширина обвенчались с согласия (и с помощью) одной матери невесты, Акулины Ивановны, но без согласия Василия Васильевича. Как говорили тогда в народе, женились “самокруткой”. Василий Каширин был в ярости! “Детей” он не проклял, но и жить к себе до рождения внука не пускал. Только перед родами Варвары пустил их во флигель своего дома. Примирился с судьбой…

Однако именно с этого момента судьба начинает преследовать род Кашириных. Как будто появление мальчика знаменовало собой проклятие для этой семьи. Но как часто бывает в таких случаях, поначалу судьба улыбнулась им последней закатной улыбкой. Последней радостью.

Максим Пешков оказался не только талантливым мастером-обойщиком, но и натурой артистической, что было обязательным для краснодеревца. Краснодеревцы, в отличие от белодеревцев, изготовляли мебель из ценных пород древесины, производя отделку бронзой, черепахой, перламутром, пластинами поделочных пород камня, лакировку и полировку с тонированием.

Максим Пешков отошел от бродяжничества, крепко осел в Нижнем и стал там уважаемым человеком. Перед тем как пароходство Колчина назначило его конторщиком и отправило в Астрахань, где ждали прибытия Александра II и сооружали к этому событию триумфальную арку, Максим успел побывать присяжным в нижегородском суде. Да и в конторщики нечестного человека не поставили бы.