Читать онлайн 1984 бесплатно

Переводчик Леонид Бершидский

Редактор Любовь Макарина

Главный редактор С. Турко

Руководитель проекта М. Красавина

Корректоры О. Улантикова, Е. Аксёнова

Компьютерная верстка А. Абрамов

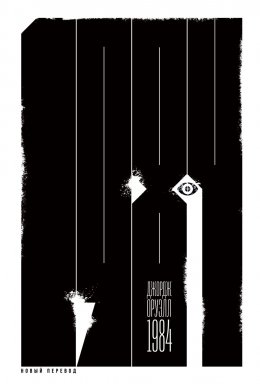

Художественное оформление и макет Ю. Буга

Иллюстратор О. Халецкая / bangbangstudio.ru

© Перевод. Бершидский Леонид, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2021

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

⁂

От издателя

Мы издали антиутопию Джорджа Оруэлла в новом, современном переводе и дополнили текст иллюстрациями. В их основу легли пропагандистские плакаты разных времен, режимов и стран. Мы не преследовали цель проиллюстрировать текст напрямую, но решили дополнить его, рассказав параллельную историю о том, что пропаганда не имеет ни срока давности, ни границ государств.

Часть I

1.

Стоял солнечный, холодный апрельский день. Часы били тринадцать. Опустив подбородок до самой груди, чтобы укрыться от подлого ветра, Уинстон Смит прошмыгнул в стеклянную дверь апартаментов «Победа», но недостаточно быстро: с ним все же ворвался маленький вихрь из пыли, смешанной с песком.

В подъезде пахнет вареной капустой и старыми половиками. К стене приколот цветной плакат, слишком большой для закрытого помещения. На нем – только метровое лицо мужчины лет сорока пяти с густыми черными усами и грубыми, но приятными чертами. Уинстон направился к лестнице. Вызывать лифт не имело смысла. Он и в лучшие времена работал редко, а теперь электричество в светлое время суток отключают. Кампания экономии входит в план подготовки к Неделе ненависти. До квартиры семь пролетов. Уинстон, тридцати девяти лет от роду и с трофической язвой над правой лодыжкой, преодолел их медленно, с несколькими остановками на отдых. На каждой лестничной площадке, напротив шахты лифта, взирал со стены плакат с огромным ликом – одно из тех изображений, на которых глаза как бы поворачиваются вслед за тобой. «Старший Брат видит тебя» – гласила подпись.

В квартире сочный голос зачитывал цифры, как-то связанные с производством чугуна. Голос звучал из прямоугольной металлической пластины вроде мутного зеркала, занимавшей часть правой стены. Уинстон повернул выключатель, и голос стал несколько тише, хотя слова все еще можно было разобрать. Телевид – так называется аппарат – можно приглушить, но не выключить полностью. Уинстон подошел к окну. Невысокий, щуплый, в синем форменном комбинезоне партийца он казался еще более тощим. Очень светлые волосы оттеняли природный румянец. Кожа сделалась шершавой от грубого мыла, тупых бритвенных лезвий и холода только что прошедшей зимы.

Даже сквозь закрытое окно мир снаружи выглядел озябшим. Внизу, на улице, ветер закручивал спиралями пыль и бумажные клочья, и хотя в вызывающе синем небе сияло солнце, все казалось бесцветным, кроме расклеенных повсюду плакатов. Черноусый лик глядел с каждого угла. С фасада дома напротив – тоже. «Старший Брат видит тебя» – гласила подпись, и темные глаза заглядывали Уинстону прямо в душу. Внизу, на уровне первого этажа, угол другого плаката оторвался от стены, и его трепали порывы ветра, то пряча, то вновь открывая единственное слово: «Англизм». Вдали нырял между крыш вертолет, зависал на мгновение, словно трупная муха, и снова взвивался по дуге. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули – ерунда. Совсем другое дело – полиция мыслей, Думнадзор.

За спиной Уинстона голос из телевида все еще журчал о чугуне и перевыполнении Девятой трехлетки. Телевид и принимает, и передает одновременно. Металлическая пластина улавливает каждый звук, кроме самого тихого шепота. Больше того, пока Уинстон находится в поле обзора телевида, его не только слышно, но и видно. Никто не знает наверняка, наблюдают за ним сейчас или нет. Как часто и по какому графику Думнадзор подключается к каждому устройству, можно только догадываться. Возможно даже, что за всеми наблюдают постоянно. И уж точно могут подключиться, когда захотят. Ты вынужден жить – и живешь по привычке, ставшей инстинктом, – исходя из того, что каждый звук прослушивается, а каждое движение, пока светло, тщательно изучается.

Уинстон старался держаться к телевиду спиной. Так безопаснее, хотя – он это отлично знает – и спина может выдать. В километре отсюда Главный комитет истины, его место работы, возвышается белоснежной глыбой над закопченным пейзажем. Такой вот, подумал Уинстон со смутной неприязнью, – такой вот он, Лондон, главный город Авиабазы номер один, третьей по населению провинции Океании. Уинстон попытался выдавить из себя какое-нибудь детское воспоминание: всегда ли Лондон был вот таким? Всегда ли открывался такой же вид на ряды прогнивших, подпертых бревнами домов девятнадцатого века постройки? На окна, заложенные картоном, и крыши с заплатами из листового железа? На палисады, кренящиеся, как пьяные, во все стороны? На места бомбежек, где вьется в воздухе известковая пыль и горы мусора зарастают иван-чаем? На прогалины от бомб побольше, где выросли нынче колонии убогих дощатых домишек вроде курятников? Все без толку, он ничего не помнил. Все, что осталось от детства, – серия пересвеченных кадров, на которых ничего не различить.

Главный комитет истины – на новоречи[1] Главист – поражает своей несхожестью со всем прочим в поле зрения. Это огромное пирамидальное строение из ослепительно белого бетона, вздымающееся в небо на триста метров, терраса за террасой. Издалека Уинстон едва мог различить выбитые элегантным шрифтом на белой стене три лозунга Партии:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР

СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Говорят, в Глависте три тысячи кабинетов над землей и столь же разветвленная подземная часть. В других концах Лондона высятся еще три здания подобного вида и размера. Они настолько подавляют всю окружающую архитектуру, что с крыши апартаментов «Победа» можно увидеть все четыре одновременно. Это здания четырех главков, на которые делится весь государственный аппарат. Главист занимается новостями, развлечениями, образованием и искусством. Главный комитет мира ведет военные действия. Главный комитет любви поддерживает общественный порядок. А Главный комитет богатства отвечает за экономику. На новоречи они именуются Главмир, Главлюб и Главбог.

Настоящий ужас внушает Главлюб. В нем совсем нет окон. Уинстон никогда не был внутри Главлюба и даже в полукилометре от него. Попасть туда иначе как по служебной необходимости невозможно, да и в этом случае путь лежит через лабиринт из колючей проволоки, стальных дверей и скрытых пулеметных гнезд. Даже улицы, которые ведут к внешним укреплениям главка, патрулируют гориллоподобные охранники в черной форме, вооруженные складными дубинками.

Уинстон резко обернулся, придав лицу выражение спокойного оптимизма, уместное в поле обзора телевида, и прошел в маленькую кухоньку напротив окна. Покинув главк так рано, он пожертвовал обедом в столовой, хотя знал, что на кухне нет еды, кроме краюхи серого хлеба, которую лучше приберечь к завтраку. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: джин «Победа». Из нее исходил тошнотворный маслянистый запах: так пахнет китайская рисовая водка. Уинстон налил почти полную чайную чашку, собрался с духом и выпил залпом, как лекарство.

Лицо его сразу побагровело, глаза заслезились. Будто азотной кислоты выпил, а заодно получил по затылку резиновой дубинкой. Но уже через мгновение жжение в животе стихло, а бодрости прибавилось. Он потянулся к мятой пачке с надписью «Победа», но по неосторожности вытащил сигарету вертикально, так что весь табак высыпался на пол. Со следующей вышло удачнее. Он вернулся в гостиную и уселся за маленький столик слева от телевида. Из ящика стола он достал перьевую ручку, склянку чернил и неисписанную толстую тетрадь в четверть листа, в твердом переплете, с красной задней обложкой и передней – под мрамор.

Телевид в гостиной почему-то был размещен нестандартным образом. Обычно его встраивают в дальнюю от входа стену, чтобы в поле обзора попадала вся комната, но здесь поместили напротив окна. Сбоку от телевида располагалась неглубокая ниша, в которой теперь и сидел Уинстон. Когда строили дом, она предназначалась, видимо, для книжных полок. Придвинувшись как можно ближе к стене, Уинстон оставался незаметным для телевида – по крайней мере визуально. Его, конечно, было слышно, но, если не менять положения, не видно. Отчасти именно необычная планировка комнаты подтолкнула его к тому, что он сейчас собирался сделать.

А еще подтолкнула тетрадь, которую он только что достал из ящика стола. В ней какая-то необъяснимая красота. Гладкие кремовые страницы чуть пожелтели от времени: такую бумагу не делают уже по крайней мере лет сорок. Но Уинстон предполагал, что тетрадь и того старше. Он приметил ее в витрине захудалой лавчонки старьевщика в трущобном квартале (каком именно, он уже не помнил), и его тут же пронзило непреодолимое желание обладать ею. Партийцам не полагалось заходить в обычные магазины (то есть «вступать в свободные рыночные отношения»), но этого правила придерживались не слишком строго: где еще достать всякие мелочи вроде ботиночных шнурков и лезвий для бритья? Уинстон воровато огляделся, прошмыгнул в лавку и купил тетрадь за два пятьдесят. Тогда он еще не понимал зачем – просто украдкой принес ее в портфеле домой. Даже если в ней ничего не написано, она могла навлечь на владельца подозрения.

Завести дневник – вот что он собирался сделать. Ничего противозаконного (да и как что-то может быть незаконным, если законов больше не существует). Но если Уинстон попадется, ему почти наверняка грозит смерть или в лучшем случае двадцать пять лет каторжного лагеря.

Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы убрать смазку. Перьевая ручка – штуковина устаревшая, такой редко даже документы подписывают, но он раздобыл ее тайком и не без труда: ему казалось, что прекрасная кремовая бумага заслуживает настоящего стального пера, а не грубого чернильного карандаша. Вообще-то он не привык писать от руки. Все, кроме совсем коротких записок, принято надиктовывать в речепис, но для нынешней цели это, конечно, не годится. Уинстон обмакнул ручку в чернила. На секунду его охватила нерешительность, и дрожь пробежала по всему его телу. Коснешься пером бумаги – и обратного хода уже нет. Мелким корявым почерком он вывел:

4 апреля 1984 года.

И откинулся на стуле. Его охватило чувство полной беспомощности. Для начала он даже не знал наверняка, правда ли сейчас 1984-й год. Где-то около того: он почти не сомневался, что ему тридцать девять, а родился он, кажется, в 1944-м или 1945-м. Но никакую дату нынче не установить с точностью до года-двух.

Да и для кого, задумался он вдруг, пишется этот дневник? Для будущего, для еще не рожденных. Мысли его витали некоторое время вокруг сомнительной даты на странице, а затем споткнулись о новоречное слово «двоедум». Впервые до него дошло, какое масштабное предприятие он затеял. Как разговаривать с будущим? Так же просто не бывает. Или будущее окажется похожим на настоящее и не станет его слушать, или оно будет иным, и тогда никто не поймет, что у него за трудности.

Некоторое время он тупо глазел на страницу. Телевид тем временем переключился на суровую военную музыку. Любопытно: не только способность к самовыражению куда-то делась – Уинстон даже забыл, что же он изначально собирался высказать. Неделями готовился он к этому моменту, думая, что потребуется только смелость. Казалось, писать будет легко – достаточно лишь перенести на бумагу нескончаемый беспокойный монолог, звучавший у него в голове годами. Сейчас, однако, даже этот монолог иссяк, к тому же начала нестерпимо зудеть язва. Чесать ее он не осмеливался: от этого она всякий раз воспалялась. Часы отщелкивали секунды. В сознании Уинстона не осталось ничего, кроме чистоты открытой перед ним страницы, зуда над лодыжкой, грохота музыки и легкого опьянения от джина.

Вдруг, в совершеннейшей панике, он начал писать, лишь смутно понимая, что именно доверяет бумаге. Его мелкий, детский почерк метался по странице, теряя сперва прописные буквы, а потом и точки:

4 апреля 1984 года. Вчера вечером кино. Все фильмы про войну. Один очень хороший про корабль, полный беженцев, который бомбят где-то в Средиземном море. Публика очень смеялась над кадрами, где какой-то толстяк, огромный такой жирдяй, пытается уплыть, а за ним гонится вертолет, сперва он барахтается в воде, как морская свинья, а потом его показывают через прицел вертолетчика, и вот он как решето, и море вокруг становится розовым. Вдруг он тонет, как будто через дыры от пуль в него залилась вода, и публика просто катается со смеху, когда он тонет. Потом шлюпка, полная детей, над ней зависает вертолет. Женщина средних лет может еврейка сидит на носу обнимает маленького мальчика лет трех. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее между грудей как будто старается в нее зарыться а она обнимает его и утешает хотя сама посинела от страха и прикрывает его будто может руками защитить от пуль. А вертолет сбрасывает прямо на них бомбу в 20 кило вспышка и лодка в щепки. потом отличный кадр детская рука летит летит прямо в небо вертолет с камерой на носу наверное заснял и аплодисменты из партийных рядов но женщина из масс вдруг устроила сцену кричала мол нельзя такое показывать при детях так нельзя при детях нельзя пока полиция не вывела ее не вывела не думаю что с ней что-то случилось всем наплевать что говорят массы типичная для масс реакция они никогда…

Уинстон перестал писать отчасти потому, что свело пальцы. Он не знал, что заставило его выплеснуть этот поток ерунды. Но вот что любопытно: пока он это делал, всплыло совершенно иное воспоминание – такое яркое, что он почти представлял себе, как его записать. Теперь ему стало понятно, что именно из-за того, другого случая он вдруг решился сегодня уйти домой и завести дневник.

Это случилось утром в главке, если о чем-то настолько смутном можно сказать «случилось».

Было почти одиннадцать, и в архивном секторе, где работал Уинстон, вытаскивали стулья из рабочих ячеек и расставляли их в холле, напротив большого телевида, – готовились к Минуте ненависти.

Уинстон как раз устраивался в средних рядах, как вдруг вошли двое. Он видел их раньше, но никогда с ними не общался. Девушку он часто встречал в коридоре. Уинстон не знал ее имени – только то, что она работает в секторе художественной литературы. Иногда она несла в перепачканных машинным маслом руках разводной ключ – по всей видимости, работа у нее механическая, на одном из литературных станков. Выглядела она лет на двадцать семь, уверенная в себе, с копной темных волос, веснушками и быстрыми, спортивными движениями. Узкий алый пояс, знак Молодежного антисексуального союза (МАС), обвивался в несколько оборотов вокруг ее талии – достаточно туго, чтобы подчеркнуть крутые бедра под комбинезоном.

Уинстону она не понравилась с первого взгляда. Он знал почему: от нее веяло духом полей для хоккея на траве, купаний в ледяной воде, коллективных походов и в целом незамутненностью. Уинстон вообще недолюбливал почти всех женщин, особенно молодых и симпатичных. Именно женщины, а молодые в первую очередь, и есть самые зашоренные партийцы, принимающие на веру все лозунги, добровольные шпионки, которые всюду вынюхивают неправоверность. А эта казалась опаснее большинства прочих. Однажды, проходя мимо него по коридору, она бросила на него быстрый косой взгляд, который словно пронзил его насквозь и на мгновение наполнил неизъяснимым ужасом. У него даже мелькнула мысль, что она, возможно, агент Думнадзора. Хотя это, конечно, вряд ли. Однако всякий раз, оказываясь рядом с ней, он продолжал чувствовать странный дискомфорт, замешенный на страхе и враждебности.

Вторым вошедшим был О’Брайен, член Внутренней партии, обладатель должности настолько важной, что Уинстон лишь отдаленно представлял себе, чем он занимается. Собравшиеся у расставленных стульев на миг притихли, завидев черный комбинезон члена Внутренней партии. О’Брайен – крупный, мускулистый мужчина с мощной шеей и грубым, звероподобным, но веселым лицом. Несмотря на столь внушительную наружность, он был не лишен обаяния. Порой он проделывал обезоруживающий фокус с очками – поправлял их на носу, что каким-то неясным образом придавало ему цивилизованный вид. Если бы кто-то до сих пор мыслил такими категориями, этот жест напомнил бы ему аристократов восемнадцатого века, предлагающих друг другу понюшку табаку.

За десять лет Уинстон видел О’Брайена, может быть, дюжину раз, но чувствовал к нему сильную тягу – не только потому, что его интриговал контраст между светскими манерами и боксерским телосложением О’Брайена. Скорее, дело было в тайной уверенности – а может, и просто надежде, – что политическая правоверность О’Брайена сомнительна. Что-то в его лице прямо на это указывало. Хотя, возможно, у него на лице был написан просто ум, а необязательно неправоверность. Но в любом случае он казался человеком, с которым можно поговорить один на один, если как-то обмануть телевид. Уинстон ни разу даже не попытался проверить свою догадку, да и как бы он это сделал?

В этот момент О’Брайен взглянул на часы, заметил, что уже почти одиннадцать, и, похоже, решил остаться в архивном секторе до конца Минуты ненависти. Он занял стул в том же ряду, что и Уинстон, через два места от него. Невысокая рыжеватая женщина из соседней с Уинстоном ячейки села между ними. Темноволосая девушка – позади них.

Тут из большого телевида на дальней стене полилась отвратительная, лязгающая речь, словно запустили, забыв смазать, какой-то чудовищный станок. От одного этого звука хотелось скрипеть зубами, а волосы на затылке шевелились. Началась Минута ненависти.

Как обычно, вспыхнуло на экране лицо Эммануэля Гольдштейна, Врага народа. В публике зашикали. Рыжеватая женщина пискнула от ужаса, смешанного с отвращением. Гольдштейн – ренегат и перевертыш, в свое время (никто уже не помнил толком, когда именно) входивший в число лидеров Партии и считавшийся почти ровней самому Старшему Брату. Впоследствии он переметнулся в лагерь контрреволюции, а после смертного приговора чудесным образом спасся и исчез. Программа Минуты ненависти меняется от раза к разу, но Гольдштейн всегда остается ее главным фигурантом – первопредателем, первым осквернителем партийной чистоты. Все дальнейшие преступления против Партии, все измены и акты вредительства, все ереси и уклоны прямо следуют из его учения. Где бы он ни находился, он все еще строит козни – может быть, где-то за океаном, под защитой своих иностранных спонсоров. Ходят и слухи, что он скрывается где-то в самой Океании, в подполье.

У Уинстона сдавило в груди. Он не мог даже смотреть на Гольдштейна, не испытывая болезненной гаммы эмоций. Это худое еврейское лицо с козлиной бородкой, окруженное нимбом пушистых седых волос, – непростое лицо, но на каком-то глубинном уровне отвратительное. Что-то придурковато-стариковское видится в этом длинном тонком носе, на самом кончике которого примостились очки. Лицо Гольдштейна напоминало овечью морду, да и в голосе тоже слышалось блеянье. Как обычно, он ядовито критиковал партийную доктрину, нападал на нее, так сгущая краски и извращая логику, что и ребенок бы понял, в чем подвох, – но все же достаточно убедительно, чтобы вызвать тревогу: а что, если на других, менее рассудительных, это подействует? Он бранил Старшего Брата, поносил диктатуру Партии, требовал немедленного мира с Евразией, отстаивал свободу слова, свободу прессы, свободу собраний, свободу мысли. Он истерично обличал предателей Революции, говорил торопливо и многосложно, словно пародируя обычный стиль партийных ораторов. Он даже вворачивал новоречные слова, больше новоречных слов, чем употребляет любой нормальный партиец. И все это время, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что скрывается за грязными спекуляциями Гольдштейна, за его спиной в телевиде маршировали бесконечные колонны евразийской армии – шеренга крепких мужчин с непроницаемыми азиатскими лицами выплывала на экран и исчезала, уступая место другой шеренге, точно такой же. Глухой ритмичный топот солдатских сапог служил фоном для блеяния Гольдштейна.

Не прошло и тридцати секунд, а половина собравшихся уже не могла сдержать гневные выкрики. Самодовольная овечья морда на экране и пугающая мощь евразийской армии на заднем плане – невыносимое сочетание. К тому же и вид Гольдштейна, и даже мысль о нем сами собой вызывают страх и гнев. Ненависть к нему крепче, чем к Евразии или Остазии, – ведь когда Океания воюет с одной из этих держав, с другой она обычно находится в мире. Но вот что странно: хотя все ненавидят и презирают Гольдштейна, хотя каждый день (по тысяче раз на дню!) с трибун, из телевида, в газетах, в книгах опровергаются, разносятся в пух и прах, подвергаются осмеянию его теории, раскрывается для всех и каждого их жалкая сущность – несмотря на все это, влияние его, похоже, не уменьшается. Всегда находятся новые простаки, которых он может оболванить. Ни дня не проходит, чтобы Думнадзор не разоблачал шпионов и вредителей, действующих по его указке. Он командует огромной теневой армией, подпольной сетью заговорщиков, преданных делу разрушения Государства. Братство – так, говорят, они себя называют. Перешептываются и об ужасной книге за авторством Гольдштейна, тайно распространяющемся сборнике всех ересей. Она никак не называется, и если о ней говорят, то просто как о книге. Но о таких вещах узнают только из туманных слухов. Ни Братство, ни книгу ни один рядовой партиец не стал бы обсуждать по своей воле.

Ко второй половине Минуты градус ненависти поднялся до неистовства. Зрители повскакивали с мест и орали во всю глотку, стараясь заглушить сводящее с ума блеяние человека на экране.

Худенькая рыжеватая женщина раскраснелась и хватала воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. Даже на грубом лице О’Брайена проступила краска. Он сидел на стуле очень прямо, его мощная грудь ходила ходуном, словно он противостоял натиску волны. Темноволосая девушка за спиной Уинстона начала выкрикивать: «Гад! Гад! Гад!» Она вдруг схватила тяжелый словарь новоречи и запустила им в экран. Он угодил Гольдштейну в нос и отскочил. Но речь продолжалась неумолимо. В момент просветления Уинстон осознал, что кричит вместе со всеми и ожесточенно пинает перекладину своего стула. Самое страшное в Минуте ненависти – не то, что приходится играть роль, а то, что в нее невозможно не включиться. После тридцати секунд притворство уже ни к чему. Мерзостный экстаз, замешенный на страхе, жажде мести, желании убивать, пытать, крушить лица кувалдой, словно держит всех участников под электрическим напряжением, превращая их помимо воли в кривляющихся, орущих безумцев. Гнев, который они испытывают, абстрактен и ни на что не направлен. Его можно повернуть от одного объекта к другому, как пламя паяльной лампы. Иногда ненависть Уинстона нацеливалась не на Гольдштейна, а, наоборот, на Старшего Брата, Партию и Думнадзор, и тогда он всем сердцем сочувствовал одинокому, осмеянному еретику на экране, единственному поборнику истины в мире лжи. Но уже в следующее мгновение Уинстон сливался в единое целое с окружающими, и все, что говорили о Гольдштейне, казалось ему правдой. В такие моменты его тайная ненависть к Старшему Брату превращалась в обожание, и Старший Брат возвышался до непобедимого, бесстрашного защитника, стоящего, как скала, на пути азиатских орд, а Гольдштейн, несмотря на одиночество, беспомощность и угрозу, нависавшую над самим его существованием, казался коварным чародеем, способным одной лишь силой своего голоса подорвать основы цивилизации.

Иногда можно и сознательно переключить ненависть в ту или иную сторону. Внезапно, таким же рывком, каким вскидывают голову с подушки, спасаясь от ночного кошмара, Уинстон сумел перенести ненависть с лица на экране на темноволосую девушку за спиной. Яркие, чудесные галлюцинации пронеслись у него в мозгу. Забить ее до смерти резиновой дубинкой. Привязать голую к столбу и изрешетить стрелами, как святого Себастьяна. Взять ее силой и перерезать горло в момент оргазма. К тому же теперь он лучше, чем раньше, понимал, почему ее ненавидит. За молодость, красоту и бесполость, за то, что хочет ее, но никогда не получит: ведь вокруг ее талии, словно приглашавшей к объятиям, обвивался лишь возмутительный красный пояс, символ агрессивного целомудрия.

Ненависть достигла высшей точки. Голос Гольдштейна перешел в настоящее овечье блеяние, а его лицо на мгновение стало овечьей мордой. Морда растаяла, уступив место огромной жуткой фигуре евразийского солдата с извергающим огонь автоматом. Он словно шел на зрителей и, казалось, вот-вот прорвет поверхность экрана, так что люди из первых рядов даже вжались в спинки стульев. Но в ту же секунду все облегченно выдохнули: фигуру врага сменил черноусый лик Старшего Брата, исполненный мощи и непостижимого спокойствия. Он был так огромен, что заполнил собой почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Старший Брат. То были всего несколько ободряющих слов – такие произносят средь шума битвы, они неразличимы сами по себе, но внушают уверенность уже самим фактом произнесения. Затем лицо Старшего Брата растворилось и вместо него возникли набранные жирными прописными буквами три лозунга Партии:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР

СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Казалось, однако, что лик Старшего Брата не исчезал с экрана еще несколько секунд, словно оставил такой яркий след на сетчатке глаз, что не мог сразу померкнуть. Маленькая рыжеватая сотрудница рванулась вперед, чуть не опрокинув впереди стоящий стул. С трепетом нашептывая что-то вроде «Мой спаситель!», она протянула руки к экрану, а потом закрыла ими лицо. Казалось, она произносит молитву.

В это мгновение все зрители начали глухо, неспешно, ритмично скандировать: «Наш брат! Наш брат!» – снова и снова, очень медленно, выдерживая долгую паузу между «наш» и «брат». В низком рокоте голосов слышалось что-то неуловимо дикарское, будто ему сопутствовали топот босых ног и пульс тамтамов. Голоса не утихали с полминуты. Подхваченный ими рефрен часто звучал в особо эмоциональные моменты. Отчасти это своего рода гимн мудрости и величию Старшего Брата, но в еще большей степени – акт самогипноза, при котором сознание намеренно подавляется ритмичным звуком. У Уинстона похолодело внутри. Во время Минуты ненависти он не мог не разделить всеобщего безумия, но это первобытное скандирование – «Наш-брат-наш-брат» – всегда наполняло его ужасом. Конечно, он скандировал вместе с другими: иначе нельзя. Маскировать чувства, контролировать лицо давно стало инстинктом. Но в какой-то двухсекундный промежуток выражение глаз вполне могло выдать его. И как раз в этот момент случилось важное – а может, лишь почудилось.

На секунду он встретился взглядом с О’Брайеном. Тот поднялся с места, снял очки и как раз водружал их характерным жестом обратно на нос. Но их глаза встретились, и на это мгновение Уинстона посетила уверенность – да, именно уверенность! – что мысли О’Брайена сродни его собственным. Ошибки быть не могло – послание отправлено и получено, словно между ними открылся канал, по которому мысли перетекали от одного к другому через глаза. «Я с тобой, – казалось, говорил ему О’Брайен. – Я знаю, что ты чувствуешь. Все знаю о твоем презрении, ненависти, отвращении. Но не тревожься, я на твоей стороне!» Тут озарение угасло. Лицо О’Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных.

Вот и все. Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие эпизоды никогда не имели продолжения. Они лишь поддерживали в нем веру – или надежду, – что он у Партии не единственный враг. Может быть, слухи о подполье заговорщиков все же правда? Вдруг и Братство существует! Ведь невозможно, несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, быть до конца уверенным, что Братство – не просто миф. Иногда Уинстон верил в его существование, иногда нет. Вместо доказательств он мог полагаться только на случайные проблески, которые могли что-то значить… или не значить ничего: обрывки подслушанных разговоров, полустертые каракули на стенах общественных туалетов, а однажды, при встрече двух незнакомцев, – едва заметный жест, похожий на условный знак. Оставалось лишь гадать: может, все это ему только чудится. Он вернулся в свою ячейку, больше не взглянув на О’Брайена. Поддержать возникший между ними контакт ему и в голову не приходило. Это было бы невообразимо опасно – даже знай он как. В течение секунды или двух они с О’Брайеном обменялись двусмысленными взглядами – вот и все. Но даже и это – уже незабываемое событие в его вынужденно одиноком, замкнутом мире.

Уинстон прервал раздумья, сел прямее. Джин подступал к горлу отрыжкой.

Глаза Уинстона снова сфокусировались на странице. Оказалось, пока он размышлял, его рука машинально продолжала писать и уже не так судорожно и неуклюже, как раньше. Перо привольно скользило по гладкой бумаге, выводя крупными, аккуратными прописными буквами:

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

– и так полстраницы.

В нем шевельнулся рефлекторный ужас – хотя бояться уже нелепо, ведь эти конкретные слова ничуть не опаснее, чем изначальное решение завести дневник. Но на какое-то мгновение у него возник соблазн вырвать испорченные страницы и вообще отказаться от задуманного.

Однако Уинстон этого не сделал, потому что понимал: бесполезно. Напишет ли он «Долой Старшего Брата» или удержится – никакой разницы. Думнадзор все равно до него доберется. Он совершил – и все равно совершил бы, даже не коснувшись пером бумаги, – базовое преступление, из которого проистекали все остальные. Криводум – вот как оно называлось. Криводум невозможно скрывать вечно. Какое-то время, даже не один год, можно изворачиваться, но рано или поздно до тебя доберутся.

Ночью, арестовывают неизменно ночью. Рывком из сна, грубая рука трясет за плечо, яркий свет в глаза, кольцо суровых лиц вокруг постели. В подавляющем большинстве случаев – никакого суда, никаких оповещений об аресте. Люди просто исчезают и всегда – в ночь. Имена вычеркиваются из списков, все следы стираются, само существование человека сначала отрицается, а потом забывается. Человека отменяют, обращают в ничто – «испаряют», так это принято называть.

На мгновение Уинстон впал в некое подобие истерики. Начал писать торопливо, неряшливо:

меня расстреляют ну и наплевать пустят пулю в затылок наплевать долой старшего брата они всегда стреляют в затылок наплевать долой старшего брата…

Уинстон откинулся на стуле. Ему стало немного стыдно за себя, и он отложил ручку. А в следующую секунду содрогнулся всем телом: в дверь постучали.

Уже! Он сидел тихо, как мышь, в напрасной надежде, что кто бы это ни был уйдет, не дождавшись ответа. Но нет, стук повторился. Тянуть время – хуже не придумаешь. Сердце Уинстона стучало, как барабан, но лицо по давней привычке ничего не выражало. Он поднялся и, тяжело ступая, направился к двери.

2.

Лишь взявшись за дверную ручку, Уинстон заметил, что оставил на столе открытый дневник, весь исписанный словами «Долой Старшего Брата», да так крупно, что их почти можно прочесть с другого конца комнаты. Невообразимая глупость. Он знал, однако, что даже в панике не захотел испачкать кремовую бумагу, захлопнув тетрадь, пока чернила еще не высохли.

Он втянул в себя воздух и открыл дверь. Тут же его накрыла теплая волна облегчения. Снаружи стояла бесцветная, погасшая женщина, морщинистая, с редкими волосами.

– Товарищ, – заныла она тоскливо, – не зря мне послышалось, что вы вернулись. Вы не зайдете к нам взглянуть на раковину в кухне? Засорилась она у нас, ну и…

Миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Слово «миссис» партия не очень-то одобряет, всех надо называть «товарищ», но к некоторым женщинам непроизвольно обращаешься так и никак иначе.) В свои примерно тридцать она выглядела намного старше. Казалось, в ее морщинах скопилась пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Ремонт подручными средствами – почти ежедневная морока. Апартаменты «Победа», где-то 1930 года постройки, постепенно разваливаются. С потолков и стен постоянно сыплется штукатурка, при каждом серьезном морозе лопаются трубы, крыша течет всякий раз, как выпадает снег, отопление работает в половину мощности, и то когда не отключено из экономии. На любой ремонт не своими силами требуется разрешение далекого начальства: так и оконное стекло можно вставлять два года.

– Я только потому прошу, что Тома сейчас нет, – вяло оправдывалась миссис Парсонс.

Квартира Парсонсов – побольше, чем у Уинстона, и тоже запущенная, но по-другому. Все здесь выглядит побитым, потрепанным, словно в квартире только что побывал большой разъяренный зверь. Повсюду валяется спортивный инвентарь – хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, – а стол завален грязной посудой и растрепанными тетрадками. На стенах – алые знамена Молодежного союза и Лазутчиков, полноразмерный плакат со Старшим Братом. Пахнет, как и во всем здании, вареной капустой, но сквозь эту привычную вонь пробивается более резкий запах пота, и отчего-то сразу ясно, что источник этого запаха сейчас не дома. В другой комнате кто-то пытается с помощью расчески и клочка туалетной бумаги подыгрывать военному оркестру, все еще звучащему из телевида.

– Дети, – сказала миссис Парсонс, c некоторой опаской взглянув на дверь. – Они сегодня не выходили, вот и…

Она все время обрывала предложения на полуслове.

Раковина оказалась почти доверху наполнена мутной зеленоватой водой, от которой особенно сильно разило капустой. Уинстон опустился на колени и осмотрел сифон. Он терпеть не мог работать руками, да и нагибаться тоже – от этого его вечно разбирал кашель. Миссис Парсонс беспомощно глазела на него.

– Конечно, если бы Том был дома, он бы тут же все починил, – сказала она. – Он такое любит. Том у меня рукастый.

Парсонс, как и Уинстон, работал в Глависте: полноватый, но подвижный, глупый до оцепенения – кретин-энтузиаст, один из тех со всем согласных, беззаветных трудяг, на которых даже больше, чем на Думнадзоре, держалась Партия. В тридцать пять лет его помимо воли выставили из Молодежного союза, а прежде чем вступить в него, он умудрился год сверх положенного возраста проходить в Лазутчиках. В главке он занимал какую-то невысокую должность, не требовавшую мозгов, но при этом доказал свою незаменимость в спорткоме и других комитетах, отвечавших за походы, стихийные демонстрации, кампании экономии и прочую общественную деятельность. Между затяжками трубкой он мог поведать вам со скромной гордостью, что каждый вечер за последние четыре года посещал культурно-спортивный центр (КСЦ) и ни разу не пропустил. Сшибающий с ног запах пота, невольное свидетельство его активной жизненной позиции, шлейфом тянулся за ним повсюду и не выветривался даже в его отсутствие.

– Разводной ключ есть? – спросил Уинстон, мучаясь с гайкой на сифоне.

– Разводной ключ, – промямлила миссис Парсонс, сразу превращаясь в амебу. – Даже не знаю. Может быть, дети…

Послышался топот и трубный звук расчески – это дети ворвались в гостиную. Миссис Парсонс принесла разводной ключ. Уинстон спустил зеленоватую жижу и с отвращением извлек из трубы комок волос. Отмыв руки, как мог, холодной водой, он вышел в комнату.

– Руки вверх! – приветствовал его дикий вопль.

Миловидный крепыш лет девяти выскочил из-за стола и грозил Уинстону игрушечным пистолетом, а сестренка, двумя годами младше, повторяла его движения со щепочкой в руке. На обоих – синие шорты, серые рубашки и красные галстуки: форма Лазутчиков. Уинстон поднял руки над головой, но с неприятным чувством, что все это не вполне игра, – с таким ожесточением нападал на него мальчик.

– Ты предатель! – закричал мальчуган. – Криводумец! Евразийский шпион! Я тебя расстреляю, испарю, в соляные шахты сошлю!

Внезапно оба заплясали вокруг него, вопя «Предатель!» и «Криводумец!»: девочка подражала каждому движению брата. В этом чувствовалось что-то пугающее, как в возне тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. Во взгляде мальчика читались расчетливая жестокость, явственное желание ударить или пнуть Уинстона и сознание уже почти достаточной для этого силы. Хорошо, что пистолет не настоящий, подумал Уинстон.

Миссис Парсонс беспокойно переводила глаза с Уинстона на детей и обратно. В ярко освещенной комнате он с любопытством заметил, что в ее морщинах и правда скопилась пыль.

– Уж так расшумелись, – сказала она. – Расстроились, что не попадут на казнь. Мне их вести некогда, а Том слишком поздно с работы вернется.

– Почему нам нельзя на казнь? – крикнул мальчик своим звучным голосом.

– Хочу на казнь! Хочу на казнь! – скандировала девочка, все еще прыгая по комнате.

Вечером в парке собирались вешать евразийских пленных – за военные преступления. На это популярное зрелище люди стекаются примерно раз в месяц. Дети всегда на него просятся. Уинстон попрощался с миссис Парсонс и направился к выходу, но не успел он пройти и шести шагов по коридору, как ощутил невыносимую боль в шее. Ее будто проткнули раскаленной проволокой. Развернувшись, он успел увидеть, как миссис Парсонс затаскивает сына в квартиру, а он прячет в карман рогатку.

– Гольдштейн! – заорал мальчуган, перед тем как закрылась дверь. Но Уинстону запало в душу главным образом выражение беспомощного ужаса на сероватом лице женщины.

Дома он проскользнул мимо телевида и снова уселся за стол. Музыка в телевиде прекратилась. Вместо нее четкий командный голос стал с каким-то жестоким наслаждением описывать вооружение новой плавучей крепости, которую только что поставили на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

С такими детьми, думал он, несчастная тетка наверняка живет в постоянном страхе. Еще год-два, и они будут наблюдать за нею день и ночь, высматривая признаки неправоверности. Почти все дети теперь – просто ужас. Хуже всего, что организации вроде Лазутчиков планомерно превращают их в неуправляемых маленьких дикарей, но это не воспитывает в них никакой склонности к бунту против партийной дисциплины. Наоборот, они влюблены в Партию и все, что с ней связано: песни, шествия, знамена, походы, строевые упражнения с деревянными ружьями, скандирование лозунгов, поклонение Старшему Брату. Все это для них чудесная игра. Их ожесточение направлено вовне – на врагов Государства, на иностранцев, предателей, вредителей, криводумцев. Бояться своих детей – едва ли не обычное дело для тех, кому больше тридцати. И это не зря: не проходит и недели без коротенькой заметки в «Таймс» о малолетнем соглядатае – «маленьком герое», как их обычно называют, – подслушавшем какую-нибудь нескромную реплику и сдавшем родителей Думнадзору.

Боль от рогаточной пульки утихла. Уинстон вертел в руках ручку, прикидывая, не записать ли еще чего-нибудь в дневнике. На него вдруг снова нахлынули мысли об О’Брайене.

Как-то давно – лет семь назад, не меньше – Уинстону приснилось, как он идет по совершенно темной комнате и вдруг кто-то сидящий в стороне произносит: «Встретимся там, где нет тьмы». Произносит очень тихо, почти буднично, как утверждение, а не как приказ. Уинстон продолжал идти, не останавливаясь. Любопытно, что тогда, во сне, слова не произвели на него большого впечатления. Только позже они стали постепенно наполняться для него смыслом. Сейчас он уже не помнил, когда – до или после сна – впервые увидел О’Брайена, не помнил, когда опознал голос из сна как принадлежащий О’Брайену. Однако опознал. Это О’Брайен говорил с ним из темноты.

Уинстон никак не мог решить, друг ему О’Брайен или враг, – даже несмотря на искру, проскочившую между ними утром. Но это и не имело значения. Между ними возникло взаимопонимание, более важное, чем приязнь или общность взглядов. «Встретимся там, где нет тьмы» – так он сказал. Уинстон не знал, что значит это предсказание, – но оно когда-нибудь, как-нибудь да сбудется, это точно.

Голос из телевида вдруг умолк. Звук трубы, звонкий и чарующий, разнесся в застоявшемся воздухе. Голос продолжал надтреснуто: «Внимание! Прошу внимания! Только что поступило срочное сообщение с малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали славную победу. Я уполномочен заявить, что текущие события могут в обозримом будущем привести к окончанию войны. Итак, передаем срочное сообщение…»

Сейчас будут дурные вести, подумал Уинстон. И правда, за полным кровавых подробностей рассказом об уничтожении группировки евразийских войск и огромными цифрами убитых и сдавшихся в плен последовало объявление, что со следующей недели по карточкам будут выдавать не тридцать граммов шоколада, а двадцать.

Уинстон снова рыгнул. Джин уже почти выветрился, оставив лишь ощущение подавленности. Телевид, то ли в порядке празднования победы, то ли чтобы перебить память об утраченном шоколаде, разразился гимном – «Океания, все для тебя». Под него полагалось стоять по стойке смирно. Однако Уинстон сейчас невидим.

Гимн сменился более легкой музыкой. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телевиду. День по-прежнему стоял холодный и ясный. Где-то далеко с глухим раскатистым грохотом разорвалась ракета. Сейчас на Лондон падает по двадцать – тридцать таких в неделю.

На улице ветер трепал порванный плакат, и слово «Англизм» то появлялось, то исчезало. Англизм. Священные принципы англизма. Новоречь, двоедум, изменяемость прошлого. Уинстону казалось, он бродит по морскому дну в гуще водорослей, провалившись в какой-то чудовищный мир, в котором и сам он чудовище. Он совсем один. Прошлое умерло, будущее невообразимо. Кто из ныне живущих – на его стороне, есть ли хоть одно такое человеческое существо? Как знать. И как знать, сколько еще продержится владычество Партии – может быть, вечно? Ответом ему стали три лозунга на стене Главного комитета истины:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР

СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Уинстон вынул из кармана монету в двадцать пять центов. И на ней мелкими, но четкими буквами выбиты те же три лозунга, а на другой стороне лик Старшего Брата. Даже с монеты его глаза следят за тобой. Эти глаза везде – на деньгах, марках, обложках книг, транспарантах, плакатах, сигаретных пачках. Они наблюдают, а голос обволакивает. Во сне и наяву, на работе и за едой, дома и на улице, в ванне или в постели – не скрыться. Нет ничего своего, лишь несколько кубических сантиметров внутри черепной коробки.

Солнце переместилось на небосклоне, и мириады окон в Глависте, лишенные отблесков света, казались бойницами крепости. Сердце Уинстона дрогнуло при виде гигантской пирамиды. Она слишком огромна, штурмом такую не взять. И тысяча ракет не сможет разворотить эту глыбу. Уинстон снова задумался, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого – для какой-то воображаемой эпохи. А его ждет не просто смерть – полное уничтожение. Дневник станет пеплом, а сам он – облачком пара. Только Думнадзор прочтет написанное им, прежде чем вымарать из жизни и из памяти. Как можно взывать к будущему, если все твои следы, даже слово, анонимно нацарапанное на клочке бумаги, будут навсегда стерты?

В телевиде пробило четырнадцать. Через десять минут пора выходить: на работе надо быть к четырнадцати тридцати.

Удивительно, но бой часов словно вернул ему храбрость. Да, он одинокий призрак, проповедующий истину, которую никто не услышит. Но пока она звучит из его уст, ее преемственность таинственным образом сохраняется. Чтобы передать наследие человечества следующим поколениям, необязательно, чтобы тебя слышали, – достаточно не терять рассудок. Он вернулся к столу, окунул перо в чернильницу и записал:

Прошлое или будущее, эра свободной мысли, время, когда люди разные, а одиночества нет, время, когда существует правда, а что сделано, то сделано, – из эпохи единообразия, эпохи разобщения, эпохи Старшего Брата, эпохи двоедума – привет тебе.

Я уже мертв, подумалось Уинстону. Кажется, только теперь, только обретя способность формулировать мысли, он сделал решающий шаг. Последствия – неотъемлемая часть любого поступка. Он записал:

Криводум не ведет к смерти. Криводум и есть смерть.

Теперь, когда он признал себя мертвецом, для него стало важно как можно дольше оставаться в живых. Два пальца на правой руке выпачканы чернилами: вот такая мелочь и может выдать. Вдруг какой-нибудь ревностный соглядатай в главке (наверняка женщина – например, та, рыжеватая, или вот темноволосая девушка из сектора художественной литературы) задумается, зачем он писал в обеденный перерыв, почему старомодной ручкой, что именно писал, – и стукнет кому следует. Уинстон зашел в ванную и тщательно соскреб чернила шершавым темно-коричневым мылом, которое драло кожу, как наждак, и потому прекрасно для этого подходило.

Дневник Уинстон убрал в ящик стола. Прятать его бессмысленно, но надо хотя бы знать, стало ли кому-то известно о существовании тетради. Положить волос на корешок – слишком очевидно. Он подобрал на кончик пальца крупную белесоватую пылинку, которую смог бы потом узнать по форме, и посадил ее на угол тетради: будут двигать дневник – непременно ее стряхнут.

3.

Уинстону снилась мать. Ему было, наверное, лет десять-одиннадцать, когда она исчезла. Высокая, статная, молчаливая женщина с плавными движениями и роскошными светлыми волосами. Отца он помнил хуже. Смуглый, худой, отец всегда носил опрятный темный костюм и очки. Уинстону помнились очень тонкие подошвы отцовских туфель. Родители, очевидно, попали под одну из первых больших чисток пятидесятых годов.

Мать сидела где-то далеко внизу, держа на руках сестренку Уинстона. Сестру он вовсе не помнил – так, слабенький тихий младенец с большими внимательными глазами. Обе смотрели на него снизу вверх, откуда-то из-под земли – со дна колодца или из очень глубокой могилы, – и опускались все ниже. Нет, они в каюте тонущего корабля, глядят вверх сквозь темнеющую толщу воды. В каюте еще есть воздух, они все еще видят Уинстона, а он их, но они погружаются глубже и глубже в зеленые воды, которые скоро скроют их навсегда. Там, где он стоит, есть воздух и свет, а их засасывает в смертельную пучину. Они там, внизу, именно потому, что он здесь, наверху, – он это знает и такое же знание читает в их глазах. Но лица их не выражают упрека, они не держат на него зла, знают лишь, что должны умереть, чтобы он остался в живых, так уж устроено, и ничего не изменишь.

Он не помнил, что именно случилось, но знал, что в его сне мать и сестра пожертвовали жизнью ради него. Сон был из тех, когда присутствует характерная атмосфера сновидения, но разум как бы продолжает бодрствовать, ему открываются факты и идеи, которые и после пробуждения кажутся столь же новыми и ценными. Уинстон вдруг осознал, что смерть матери почти тридцать лет назад была трагедией, горем – в том смысле, какой теперь уже непонятен. Трагедия, чувствовал он, это что-то из стародавних времен, когда еще существовали частная жизнь, любовь, дружба, когда в семьях поддерживали друг друга без лишних вопросов. Память о матери разрывала ему сердце: ведь она умерла, любя его, а он был еще слишком мал и эгоистичен, чтобы отвечать на ее любовь. Она пожертвовала собой – как именно, он не помнил – ради нерушимой верности чему-то глубоко личному. Теперь, думал Уинстон, так не бывает. Теперь время для страха, ненависти и боли, но не для благородных чувств, не для глубокой, всеобъемлющей скорби. А именно такую видел он в широко открытых глазах тонущих матери и сестры, которые глядели на него сквозь зеленую воду с огромной глубины.

И вдруг под ногами упругая земля. Летний вечер, косые лучи солнца золотят землю. Окружающий пейзаж так часто является ему во сне, что Уинстон не уверен, видел ли его хоть раз наяву. Проснувшись, он всегда думает о нем как о Золотом поле. Это старое, попорченное кроликами пастбище с извилистой тропинкой и кротовьими холмиками. На дальнем краю поля неровная живая изгородь, ветерок едва колышет ветви вязов, еле заметно перебирает листья в кронах, густых, как женские волосы. Где-то недалеко, хоть и вне поля зрения, прозрачная, небыстрая речушка, в ее заводях под ивами плещутся плотвички.

Девушка с темными волосами идет навстречу ему по полю. Срывает с себя одежду – кажется, что одним движением – и пренебрежительно отбрасывает в сторону. Ее тело белое и гладкое, но оно не пробуждает желания, Уинстону не хочется его разглядывать. Он лишь преисполнен восхищения тем, как она отбросила одежду. Небрежной грацией этого жеста она словно уничтожила целую культуру, целую систему взглядов, будто и Старшего Брата, и Партию, и Думнадзор можно смести, уничтожить одним восхитительным движением руки. Этот жест – тоже из стародавних времен. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.

Телевид издавал оглушительный свист: тридцать секунд на одной ноте. Семь часов пятнадцать минут, время подъема для офисных работников. Уинстон рывком поднялся с кровати – голый, ведь члену Внешней партии полагалось только три тысячи купонов на одежду в год, а пижама стоила шестьсот, – и стащил со стула застиранную майку и трусы. Через три минуты Физкультурная встряска. Тут его скрутил мучительный приступ кашля, как обычно вскоре после пробуждения. Кашель выкачал из легких весь воздух, так что пришлось лечь на спину, чтобы в несколько судорожных глотков восстановить дыхание. От усилия вздулись вены, язва зачесалась.

– Группа, кому за тридцать! – затявкал пронзительный женский голос. – Группа, кому за тридцать! По местам, пожалуйста. Кому за тридцать!

Уинстон вскочил, встал по стойке «смирно» перед телевидом, на котором уже возникла тощая, но мускулистая фигура молодящейся женщины в тунике и спортивных туфлях.

– Руки сгибаем и выпрямляем, – задала она ритм. – Держим темп, раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Поживее, товарищи, раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Болезненный приступ кашля не полностью выбил из сознания Уинстона память о сне, а ритмичные упражнения зарядки помогали ее восстановить. Механически размахивая руками с видом мрачного удовольствия, подобающим при Физкультурной встряске, он пытался проникнуть мыслью в туманную пору раннего детства. Это оказалось невероятно трудно. Все, что случилось до конца пятидесятых, стерлось. Когда нельзя опереться ни на какие сторонние свидетельства, даже очертания собственной жизни утрачивают четкость. Вспоминаются значимые события, которых, вероятно, и не было, всплывают подробности, но не общая атмосфера, остаются большие лакуны, которые нечем заполнить. Все тогда было иначе. Даже названия стран и их очертания на карте. Авиабаза номер один, например, тогда называлась по-другому – Англией или Британией, хотя Уинстон почти не сомневался, что Лондон всегда называли Лондоном.

Времена, когда страна не воевала, Уинстон ясно припомнить не мог, но, очевидно, на его детство пришелся довольно долгий мирный промежуток, потому что одно из его первых воспоминаний – о воздушном налете, кажется, заставшем всех врасплох. Возможно, именно тогда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Он не помнил самого налета: только как отец сжимал его руку, а они бежали по гудевшим под ногами ступенькам винтовой лестницы вниз, куда-то глубоко-глубоко под землю. Под конец Уинстон захныкал от усталости, и им пришлось остановиться отдохнуть. Мать, со своей обычной мечтательной неторопливостью, сильно отстала. Она несла сестренку – или просто сверток одеял: возможно, сестра тогда еще не родилась. Наконец они вышли в шумный, заполненный людьми зал, в котором он узнал станцию метро. Люди были повсюду – сидели на каменном полу, теснились на металлических двухъярусных койках. Уинстон и его родители нашли местечко на полу. Рядом на койке сидели старик со старухой. На старике – приличный темный костюм, из-под сдвинутой на затылок черной матерчатой кепки выбиваются совсем белые волосы. Лицо его побагровело, голубые глаза налились слезами. От него несет джином. Кажется, он даже потеет алкоголем, а слезы, льющиеся у него из глаз, – неразбавленный джин. Но старик не просто нетрезв, а разбит каким-то неподдельным, невыносимым горем. Детским своим разумением Уинстон понял: с ним сделали что-то, чего он не может ни простить, ни исправить. Уинстону даже казалось, будто он знает, что именно. Погиб тот, кого старик очень любил, – может быть, внучка. Каждые несколько минут старик повторял: «Не надо было им доверять. Я же говорил, ведь говорил же, а, мать? Вот так бывает, если им доверишься. Всегда говорил. Не надо было доверять этим мерзавцам». Каким именно мерзавцам не надо было доверять, Уинстон уже не мог вспомнить.