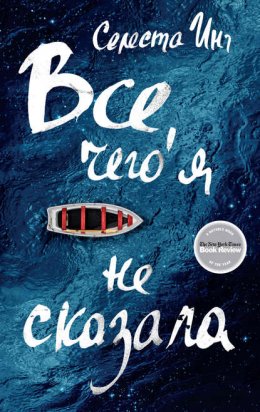

Читать онлайн Все, чего я не сказала бесплатно

© Анастасия Грызунова, перевод, 2017

© «Фантом Пресс», 2017

* * *

Моей семье

Один

Лидия мертва. Но они пока не знают. 3 мая 1977 года, половина седьмого утра, никто не знает ничего, кроме безобиднейшего факта: Лидия опаздывает к завтраку. У ее плошки с хлопьями мать Лидии, как всегда, положила заточенный карандаш и домашку по физике – шесть задач помечены галочками. Отец Лидии в машине по дороге на работу крутит ручку на радиоприемнике, нащупывает WXKP («лучший поставщик новостей северо-западного Огайо») и злится, слыша хрипы статики. Брат Лидии зевает на лестнице – его еще обвивает хвостик ночной грезы. А на стуле в углу кухни сидит сестра Лидии – таращит глаза, горбится, по одному рассасывает хлопья, ждет Лидию. Сестра-то в конце концов и говорит:

– Что-то Лидия сегодня долго.

Наверху Мэрилин открывает дверь в спальню дочери и видит, что в постель не ложились: уголки простыни – по-больничному опрятными складками, подушка взбита и пухла. Вроде все на месте. На полу комом – горчичные вельветовые штаны, полосатый радужный носок. На стене рядком – наградные ленточки со школьных научных выставок, открытка с Эйнштейном. В чулане съежилась сумка. Зеленый школьный рюкзак привалился к письменному столу. На комоде флакон духов «Бейби софт» – в воздухе еще витает пыльная сладость любимого ребенка. А вот Лидии нет.

Мэрилин закрывает глаза. Может, когда откроет, Лидия будет в спальне – как обычно, зарылась с головой, наружу торчат прядки. Ворчливый комок под одеялом – может, Мэрилин проглядела. Я в ванной была, мам. Ходила вниз попить. Да я тут лежу, ты чего? Мэрилин смотрит – и, само собой, ничего не изменилось. Задернутые шторы светятся, точно опустелый телеэкран.

В дверях кухни Мэрилин останавливается, ладонями упирается в косяки. Ее молчание красноречиво.

– Посмотрю снаружи, – после паузы говорит она. – Может, зачем-то…

Шагая к парадной двери, она глядит в пол, будто Лидия впечатала следы в коридорную дорожку.

Нэт говорит Ханне:

– Вечером была у себя. Я слышал радио. Полдвенадцатого. – И осекается, вспомнив, что не пожелал доброй ночи.

– А могут похитить, если тебе шестнадцать? – спрашивает Ханна.

Нэт тычет ложкой в хлопья. Они вянут и тонут в молочной мути.

Возвращается мать, и Нэт успевает блаженно вздохнуть: вот и Лидия, цела и невредима. Не в первый раз: они с матерью так похожи, краем глаза увидишь одну и примешь за другую – тот же эльфийский подбородок, и высокие скулы, и ямочка на левой щеке, те же узкие плечи. Только волосы разные: у Лидии чернильно-черные, у матери медово-белокурые. Нэт и Ханна пошли в отца. Какая-то тетка однажды спросила в продуктовом: «Китайцы?» – а когда они сказали «да», решив не вдаваться в подробности – целиком, наполовину, – глубокомысленно кивнула: «Я так и знала. По глазам видать». И уголки глаз оттянула пальцами. Однако Лидии генетика не указ – она унаследовала материны голубые глаза, и Нэт с Ханной знают, что поэтому Лидия – мамина любимица. И папина. И не только поэтому.

Лидия подносит ладонь ко лбу и вновь оборачивается матерью.

– Машина здесь, – говорит мать, но Нэт и не сомневался. Лидия не умеет водить, у нее даже ученических прав нет. На той неделе всех удивила, завалив экзамен, а без прав отец не пускал ее даже за рулем посидеть. Нэт перемешивает ил размокших хлопьев на дне плошки. Часы в прихожей тикают, бьют половину восьмого. Никто и бровью не ведет.

– А в школу нам все равно идти? – спрашивает Ханна.

Мэрилин мнется. Берет сумку, с напускной деловитостью роется в ней, выуживает ключи.

– На автобус вы оба опоздали. Нэт, возьми мою машину, подбрось Ханну. – И затем: – Не волнуйтесь. Мы все выясним. – На детей она не смотрит. Дети не смотрят на нее.

Когда они уезжают, Мэрилин, сдерживая дрожь в руках, достает из буфета кружку. Давным-давно, когда Лидия была совсем кроха, Мэрилин однажды оставила ее в гостиной на одеяле и ушла в кухню выпить чаю. Лидии едва исполнилось одиннадцать месяцев. Мэрилин сняла чайник с плиты, обернулась и увидела, что Лидия стоит в дверях. Мэрилин от неожиданности приложилась рукой к горячей конфорке. На ладони красной спиралью расцвел ожог, и Мэрилин, сквозь слезы глядя на дочь, прижала его к губам. А дочь стояла и смотрела настороженно, озиралась, будто узрела эту кухню впервые. Мэрилин тогда и не подумала о том, что пропустила первые шаги дочери, что дочь так выросла. В мозгу пронеслось не «Как же я все проглядела?», а «Что еще ты скрываешь?». Нэт старался, шатался, падал и ковылял у матери на глазах, но она не припоминала, чтобы Лидия хоть попыталась встать. И однако, похоже, твердо стояла босыми ногами, из оборчатого рукава еле выглядывали пальчики. Мэрилин часто отворачивалась – открывала холодильник, возилась со стиркой. Может, пока Мэрилин смотрела в кастрюли, Лидия ходила уже не первую неделю.

Мэрилин подхватила дочь на руки, пригладила ей волосики, сказала, какая Лидия умничка, вот вернется папа – он будет так горд. И все равно – будто нашла запертую дверь в знакомой комнате: оказывается, у Лидии, которую еще можно баюкать на руках, есть тайны. Мэрилин кормит ее, купает, упаковывает в пижамные штаны, но жизнь Лидии уже отчасти зашторена. Мэрилин поцеловала дочь в щеку, прижала к себе, попыталась согреться ее тельцем.

А теперь пьет чай и вспоминает это свое изумление.

На пробковой доске у холодильника – телефон школьного секретаря; Мэрилин отцепляет карточку, набирает номер и наматывает провод на палец, слушая гудки.

– Миддлвудская средняя школа, – говорит секретарша после четвертого гудка. – Дотти у аппарата.

Мэрилин припоминает эту Дотти: сложением как диванная подушка, блекнущие рыжие волосы до сих пор укладывает в пышный пучок.

– Доброе утро, – говорит Мэрилин и запинается. – А моя дочь сегодня в школе?

Раздосадованная Дотти вежливо кудахчет:

– С кем я говорю, будьте любезны?

Свое имя Мэрилин вспоминает не сразу.

– Мэрилин. Мэрилин Ли. Моя дочь – Лидия Ли. Десятый класс.

– Одну минуту, я посмотрю расписание. Первый урок… – Пауза. – Физика, одиннадцатый класс?

– Да, совершенно верно. У мистера Келли.

– Я кого-нибудь пошлю проверить.

Слышен стук: секретарша кладет трубку на стол.

Мэрилин разглядывает кружку, лужицу от кружки на столешнице. Несколько лет назад одна девочка заползла в сарай и задохнулась. Полиция разослала по домам листовку: «Если ваш ребенок потерялся, приступайте к поискам немедленно. Проверьте стиральные и сушильные машины, багажники автомобилей, сараи, все пространства, куда ребенок мог залезть. Если ребенок не обнаружен, срочно звоните в полицию».

– Миссис Ли? – говорит секретарша. – Ваша дочь на первый урок не пришла. Вы хотели ее отпросить?

Мэрилин вешает трубку, не ответив. Прикалывает карточку на доску, и под влажными пальцами чернила расплываются, цифры смазаны, будто на ураганном ветру или под водой.

Мэрилин обходит все комнаты, открывает все чуланы. Заглядывает в пустой гараж – там только масляное пятно на бетоне и сильно пахнет бензином. Она сама не знает, что ищет. Многозначительные следы? Дорожку из хлебных крошек? Когда ей было двенадцать, у нее в школе пропала девочка постарше – потом нашли труп. Джинни Бэррон. Носила двуцветные кожаные туфли – Мэрилин за такие душу бессмертную продала бы. Джинни пошла в магазин за сигаретами для отца, а спустя два дня ее нашли у обочины на полпути в Шарлоттсвилл, голую и задушенную.

Мозг закипает. Только-только начинается лето Сына Сэма – хотя газеты зовут его так лишь с недавних пор, – и даже в Огайо заголовки вопят о последнем убийстве. Через несколько месяцев полиция отловит Дэвида Берковица[1] и страна найдет на что отвлечься: смерть Элвиса, новая «Атари»[2], Фонци перепрыгивает акулу[3]. Но сейчас темноволосые жительницы Нью-Йорка скупают блондинистые парики, а мир страшен и непредсказуем. У нас тут такого не бывает, напоминает себе Мэрилин. Не может такого быть в Миддлвуде, который считается городом, но на самом деле городок при колледже, три тысячи жителей. За час на машине доберешься разве что до Толидо; всех субботних развлечений – роллердром, боулинг да автокинотеатр; даже Миддлвудское озеро в центре – расфуфыренный пруд, не больше. (Тут Мэрилин ошибается: озеро – тысяча футов от берега до берега и глубокое.) И все равно поясницу покалывает, будто по хребту маршируют жуки.

Скрежеща кольцами по штанге, Мэрилин отдергивает душевую занавеску и смотрит на белый изгиб ванны. Обыскивает кухонные шкафы. Заглядывает в кладовую, в гардеробную, в духовку. Открывает холодильник. Оливки. Молоко. Курица в розовом пенопласте, кочан капусты, гроздь винограда цветом как жадеит. Мэрилин трогает прохладное стекло банки с арахисовым маслом и закрывает холодильник, качая головой. А ты что думала – Лидия сидит внутри?

Утреннее солнце, сочное, как лимонный бисквит, заполняет дом – заливает нутро буфетов и пустых чуланов, чистые голые половицы. Мэрилин разглядывает руки – они тоже пусты, на солнце почти светятся. Мэрилин берет трубку и звонит мужу.

В кабинете у Джеймса пока еще обыкновенный вторник; Джеймс щелкает авторучкой о зубы. Слегка в горку ползет грязная машинопись: «Сербия была одной из самых могущественных балтийских держав». Он вычеркивает «балтийских», исправляет на «балканских», переворачивает страницу. «Архиепископ Франс Фердинанд был убит членами “Черной луки”». Франц, думает Джеймс. «Черной руки». Эти студенты – они учебник-то хоть раз открывали? Стоишь у доски в поточной аудитории, в руке указка, за спиной карта Европы. Вводная лекция, «Америка и мировые войны». Джеймс не надеется ни на глубокие знания, ни на критическое мышление. Пусть бы просто понимали основы и хоть кто-нибудь умел без ошибки написать «Чехословакия».

Он закрывает работу, на верхнем листе пишет оценку – шестьдесят пять из ста – и обводит в кружок. Каждый год чем ближе лето, тем больше финтят и суетятся студенты; недовольство вспыхивает сигнальными ракетами и рикошетит меж глухих стен аудитории. Работы пишутся со скрипом, абзацы затухают, порой не добравшись до точки, будто удержать мысль до конца – непосильный труд. Все зря, что ли? Вылизанные конспекты, цветные слайды с Макартуром, Трумэном и картами Гуадалканала. Просто несуразные смешные названия, а весь курс – лишь очередная строчка в списке, вычеркнуть и забыть. А чего еще ждать от этой дыры? Джеймс откладывает работу в кипу других и сверху роняет ручку. На зеленом квадратном дворике за окном три юнца в джинсах перебрасываются фрисби.

Когда Джеймс был молод, еще младшим преподавателем, его часто принимали за студента. Давненько такого не бывало. Следующей весной ему стукнет сорок шесть. Он на бессрочном контракте, в черноте волос завелась редкая седина. Но порой люди все равно обознаются. Как-то раз секретарша проректора приняла Джеймса за японского дипломата и спросила, как он долетел из Токио. Слыша, что он преподает американскую историю, люди удивляются – это забавно. «Ну вообще-то я американец», – колюче огрызается он, когда они растерянно хлопают глазами.

Стучат в дверь: пришла помощница Луиза с кипой бумаг.

– Профессор Ли. Извините, что потревожила. У вас было открыто. – Она сгружает студенческие работы ему на стол. Пауза. – Эти так себе.

– Да уж. Мои тоже. А я-то надеялся, у вас все на отлично.

Луиза смеется. На аспирантском семинаре в прошлом семестре она застала его врасплох. Со спины – вылитая дочь: почти такие же волосы, черные и блестящие, до лопаток, такая же манера сидеть, прижав локти к бокам. Но когда обернулась, лицо оказалось ее и больше ничье – узкое, а не широкое, как у Лидии, невозмутимые карие глаза.

– Профессор Ли? – сказала она тогда, протянув ему руку. – Я Луиза Чэнь.

Восемнадцать лет в Миддлвудском колледже, подумал он, а азиатская студентка у меня впервые. Сам не заметил, как разулыбался.

Спустя неделю она пришла к нему в кабинет.

– Это ваша семья? – спросила она, наклонив к себе фотографию.

Повисло молчание – Луиза разглядывала фото. Все разглядывали – Джеймс затем и выставлял его напоказ. Следил, как Луизины глаза скользят с его фотографического лица к лицу его жены, детей и обратно.

– Ой, – наконец сказала она, и он видел, как она старается не выдать замешательства. – А ваша жена – она не китаянка?

Спрашивали все. Но от Луизы он ждал иного.

– Нет, – ответил он и поправил фотографию, чтоб смотрела на Луизу прямее – ровно сорок пять градусов к столу. – Не китаянка.

И все равно к концу осеннего триместра он попросил Луизу проверять студенческие работы. А в апреле – стать его помощницей на лето.

– Надеюсь, летом придут люди поумнее, – говорит теперь Луиза. – Несколько человек написали, что железная дорога Кейптаун – Каир – это в Европе. Казалось бы, в колледже учатся. Что у них такое с географией?

– Ну, у нас тут не Гарвард, – отвечает Джеймс. Складывает две кипы работ в одну, стучит ею о стол, подравнивает, словно карточную колоду. – Я вот думаю: может, все это зря.

– Если студенты не стараются, вы тут ни при чем. И они же не все безнадежны. Кое-кто написал на отлично. – Луиза хлопает веками, внезапно серьезнеет. – Ваша жизнь – не зряшная.

Джеймс имел в виду лишь вводный курс, лекции для студентов, которые год за годом не дают себе труда хотя бы в общих чертах выучить хронологию. Ей двадцать три, думает он, она ничего не знает о жизни – ни о зряшной, ни о какой. Но спасибо, что сказала.

– Замри, – говорит он. – У тебя что-то в волосах.

Волосы ее прохладны и влажноваты – еще не высохли после душа. Она замирает, глаза распахиваются, вперяются Джеймсу в лицо. Он думал, это лепесток, но нет. Божья коровка – семенит на желтых ножках-ниточках, повисает вниз головой на его ногте.

– Май на дворе, деваться некуда от этих тварей, – раздается голос в дверях. Джеймс поднимает голову – в дверь сунулся Стэнли Хьюитт. Джеймсу он не нравится: румяный окорок, а не человек, с Джеймсом говорит громко и медленно, словно тот туговат на ухо, и сыплет дурацкими анекдотами про то, как Джордж Вашингтон, Баффало Билл и Спиро Агню[4] заходят в бар.

– Ты чего-то хотел, Стэн? – Джеймс так и сидит, наставив два пальца на Луизино плечо, будто пистолет изображает; он смущается и роняет руку.

– Хотел спросить про письмо декана, – отвечает Стэн, помахав копией с мимеографа. – Извините, если помешал.

– Мне все равно уже пора, – говорит Луиза. – Приятного вам утра, профессор Ли. До завтра. И вам, профессор Хьюитт.

Она прошмыгивает мимо Стэнли в коридор, Джеймс видит, что она краснеет, и его самого бросает в жар. Стэнли присаживается на угол стола.

– Симпатичная девчонка, – говорит он. – И летом тебе ассистирует, нет?

– Да.

Джеймс раскрывает ладонь – божья коровка сползает с ногтя, бродит по пальцу, нарезает круги и завитки. Хочется впечатать кулак прямо в ухмылку Стэнли, чтоб эти косоватые зубы рассекли кожу. Но Джеймс лишь большим пальцем давит божью коровку. Панцирь щелкает, как попкорн, и насекомое рассыпается в прах цвета серы. Стэнли водит пальцем по корешкам книг. Позже Джеймс затоскует по этому безмятежному неведению, по этой последней секунде, когда Стэнова усмешка была самой серьезной его проблемой. Но сейчас звонит телефон, и Джеймс так рад отвлечься, что не сразу различает тревогу в голосе Мэрилин.

– Джеймс? – говорит она. – Приезжай домой, пожалуйста.

Подростки, сообщают им полицейские, сплошь и рядом уходят из дома, ни слова не сказав. Очень часто девушки злятся на родителей, а те ни сном ни духом. Нэт наблюдает, как полицейские бродят по сестриной спальне. Думал, будут перьевые метелки и тальк, собаки-ищейки, лупы, но полицейские просто смотрят – на плакаты, прикнопленные над столом, туфли на полу, приоткрытый школьный рюкзак. Тот, что помоложе, кладет руку на круглую розовую крышку духов Лидии, словно младенческую головку ладонью обнимает.

Обычно такие случаи, говорит им полицейский постарше, проясняются сами собой за сутки. Девушки возвращаются.

– Это что значит? – спрашивает Нэт. – Что значит обычно? Это что значит?

Полицейский смотрит поверх бифокальных очков.

– В подавляющем большинстве случаев, – говорит он.

– Восемьдесят процентов? – спрашивает Нэт. – Девяносто? Девяносто пять?

– Нейтан, – говорит Джеймс. – Хватит. Пусть офицер Фиск работает.

Полицейский помоложе записывает в блокнот личные данные: Лидия Элизабет Ли, шестнадцать, в последний раз видели в понедельник, 2 мая, цветастое платье с воротником-хомутом, родители – Джеймс и Мэрилин Ли. Тут Фиск вглядывается в Джеймса – в голове у полицейского всплывает воспоминание.

– Ваша супруга тоже ведь как-то раз пропадала? – спрашивает он. – Я помню это дело. В шестьдесят шестом, если не ошибаюсь.

Загривок Джеймсу окатывает жаром – за ушами словно пот течет. Теперь Джеймс рад, что Мэрилин дежурит у телефона внизу.

– Это было недоразумение, – чопорно отвечает он. – Мы с женой друг друга недопоняли. Семейное дело.

– Ясно.

Фиск тоже вытаскивает блокнот, делает пометку, а Джеймс согнутым пальцем постукивает по углу дочериного стола.

– Еще что-нибудь?

В кухне полицейские листают семейные альбомы, ищут четкий портрет.

– Этот, – говорит Ханна и тычет пальцем.

Снимали прошлым Рождеством. Лидия куксилась, а Нэт пытался ее развеселить, через объектив шантажом выманить улыбку. Не вышло. В кадре Лидия одиноко сидит под елкой, спиной к стене. Само лицо ее – вызов. Взгляд в упор, ни намека на профиль – мол, чего уставился? Нэту не видно границы между голубизной радужек и чернотой зрачков, глаза Лидии – как темные дыры в глянцевой бумаге. Забирая снимки из проявки, он пожалел, что запечатлел этот миг, эту суровость. Но теперь, глядя на фотографию в руке Ханны, не может не признать, что это настоящая Лидия – во всяком случае, вчера такой и была.

– Эту не надо, – говорит Джеймс. – Лицо не то. Люди решат, что она всегда так. Возьмите другую. – Он переворачивает страницы и выковыривает последнюю фотографию: – Вот эта получше.

Ее шестнадцатый день рождения на той неделе. Лидия сидит за столом, растянула в улыбке напомаженные губы, лицо повернуто к камере, но глаза смотрят куда-то за белую рамку. Что там смешного? Нэт не помнит – то ли он ее рассмешил, то ли отец что-то сказал, то ли она смеется про себя неведомо над чем. Она похожа на рекламную фотомодель, неправдоподобно наслаждается жизнью: рот темен и резок, в тонкой руке застыло блюдце, на блюдце торт с блестящей глазурью.

Джеймс подталкивает фотографию через стол полицейским, а тот, что помоложе, прячет снимок в коричневую папку и встает.

– В самый раз, – говорит он. – Сделаем листовку – на случай, если она завтра не вернется. Не волнуйтесь. Наверняка появится.

Изо рта у него летят брызги, и Ханна пальцем стирает слюнную крапинку со страницы альбома.

– Она бы не ушла просто так, – говорит Мэрилин. – А вдруг какой-то псих? Маньяк, похищает девочек? – Ее рука тянется к утренней газете, что так и лежит посреди стола.

– Постарайтесь успокоиться, мэм, – говорит Фиск. – Такого почти не случается. В подавляющем большинстве случаев… – Он косится на Нэта, прокашливается. – Девушки почти всегда возвращаются домой.

Полицейские уходят, а Мэрилин и Джеймс склоняются над листком бумаги. Полицейские посоветовали обзвонить друзей Лидии – вдруг кто-то знает, куда она подевалась. Вдвоем они составляют список. Пэм Сондерс. Дженн Питтмен. Шелли Брайерли. Нэт не вмешивается, хотя с этими девочками Лидия никогда не дружила. Они учатся с ней с детского сада, порой звонят, пронзительно хихикают, и Лидия кричит в трубку: «Я взяла». Иногда по вечерам она часами сидит в окне на лестничной площадке, с телефоном на коленях, зажав трубку плечом. Когда появляются родители, переходит на заговорщицкий шепот и накручивает провод на мизинец, пока они не уйдут. Потому-то они сейчас и пишут эти имена так уверенно.

Однако Нэт видит Лидию в школе – как она сидит в столовой и молчит, пока другие щебечут; как она тихо убирает тетрадь в рюкзак, едва у нее спишут домашку. После школы она идет к автобусу одна и молча подсаживается к Нэту. Как-то раз он не положил трубку, когда Лидия уже взяла, и никаких сплетен не узнал, лишь сестрин голос старательно перечислял задания – прочесть акт I «Отелло», решить нечетные задачи в разделе 5, – а потом в трубке щелкнуло и наступила тишина. Назавтра, когда Лидия висела на телефоне, Нэт взял другую трубку в кухне и услышал лишь тихий гудок. У Лидии никогда не было друзей, но родители не в курсе. Если отец интересуется: «Как дела у Пэм?» – Лидия отвечает: «Ой, прекрасно, в чирлидеры взяли», и Нэт не спорит. Поразительно, как невозмутимо ее лицо, как она врет и не краснеет.

Да только сейчас об этом не расскажешь. Нэт смотрит, как мать пишет имена на обороте старого чека, и когда она спрашивает: – Больше никого не знаете? – Нэт думает про Джека и отвечает «нет».

Всю весну Лидия увивалась за Джеком – или наоборот. Почти каждый день каталась на его «жуке», еле успевала домой к ужину, прикидывалась, будто прямиком из школы пришла. Очень внезапно случилась эта их дружба – никак иначе Нэт ее называть не желает. Джек с матерью с первого класса жили на углу, и когда-то Нэту казалось, что они с Джеком могли бы подружиться. Не сложилось. Джек унизил его перед другими ребятами, посмеялся, когда мать Нэта пропала и Нэту казалось, что она больше не вернется. Кто бы говорил, размышляет сейчас Нэт, – Джек вообще безотцовщина. Когда Вулффы только приехали, все соседи шушукались: мол, Дженет Вулфф разведенка, в больнице ночами пропадает, а Джек растет что трава в поле. В то лето шушукались и о родителях Нэта – но его мать вернулась. А Джекова как была разведенкой, так и осталась. И Джек по-прежнему растет что трава в поле.

А теперь-то что? Вот только на прошлой неделе Нэт ездил по делам, а на обратном пути видел, как Джек выгуливает эту свою псину. Нэт обогнул озеро, уже сворачивал в тупик и тут заметил Джека на тропинке у берега. Его собака скакала впереди к дереву. Долговязый Джек был в застиранной футболке, нечесаные песочные кудри стояли дыбом. Когда Нэт проезжал, Джек, зажав сигарету в углу рта, еле-еле ему кивнул. Пожалуй, не столько поздоровался, сколько узнал. Псина посмотрела Нэту в глаза и непринужденно задрала лапу. И с этим вот Джеком Лидия якшалась всю весну.

Если сейчас об этом заикнуться, родители спросят: «А почему мы впервые об этом слышим?» И придется объяснять, что всякий раз, говоря: «Лидия у подруги, занимается» или «Лидия осталась после уроков подтянуть математику», он имел в виду: «Лидия с Джеком», или «Она катается с Джеком на машине», или «Она с Джеком невесть где». Хуже того: если помянуть Джека, придется признать то, чего признавать неохота. Что Джек вообще есть в жизни Лидии – и уже который месяц.

Мэрилин сидит против Нэта за столом, ищет телефоны в справочнике и читает вслух. Номера набирает Джеймс – размеренно, не спеша крутит диск одним пальцем. С каждым звонком голос у него все растеряннее. Нет? Она ничего не говорила? У нее не было планов? Ага. Я понял. Ну что ж. Спасибо. Нэт разглядывает волокнистый деревянный стол, открытый фотоальбом. От фотографии в альбоме осталась дыра – полиэтиленовое окошко с белой подкладкой. Мать ведет рукой по колонке телефонных номеров, пачкает палец серым. Ханна под столом вытягивает ногу и ступней касается ступни Нэта. Утешает. Нэт не поднимает головы. Закрывает альбом, а мать вычеркивает из списка очередное имя.

Позвонив по последнему номеру, Джеймс кладет трубку. Забирает у Мэрилин листок, вычеркивает Карен Адлер, и «К» распадается двумя аккуратными клиньями. Имя по-прежнему разборчиво. Карен Адлер. Мэрилин не отпускала Лидию гулять по выходным, пока Лидия не доделает уроки, – а к тому времени от воскресенья обычно оставалась всего половина. И тогда Лидия порой встречалась с подругами в торговом центре, упрашивала отца ее подвезти: «Мы в кино пойдем. На “Энни Холл”[5]. Карен хочет посмотреть, прямо умирает». Джеймс вынимал из бумажника десятку, толкал по столу, подразумевая: давай, иди, повеселись. А сейчас вспоминает, что никогда не видел билетных корешков, что воскресными вечерами Лидия всегда ждала его одна. Столько раз он останавливался под лестницей и улыбался, слушая полразговора, долетавшие с площадки: «Ой, вот это точно. А она что?» Но, как сейчас выяснилось, Лидия годами не звонила ни Карен, ни Пэм, ни Дженн. Джеймс вспоминает долгие вечера, когда они думали, что Лидия осталась в школе после уроков. Зияющие провалы – бог знает, где она была, что делала. Оказывается, пока размышлял, заштриховал Карен Адлер до полного небытия.

Он снова крутит телефонный диск:

– Офицера Фиска, будьте любезны. Да, это Джеймс Ли. Мы обзвонили всех, кто с Лидией… – Он осекается. – Всех ее школьных знакомых. Нет, ничего. Хорошо, спасибо. Да, непременно… Пошлют кого-то ее искать, – поясняет он, вешая трубку. – Сказали телефон не занимать – может, она позвонит.

Приходит и проходит час ужина, но еду невозможно даже вообразить. Еда – это для персонажей в кино, это так прелестно, так декоративно – поднести ко рту вилку. Какая-то бессмысленная церемония. Телефон молчит. В полночь Джеймс отправляет детей спать, они не спорят, но он стоит под лестницей, пока оба не разойдутся по комнатам.

– Спорим на двадцать баксов, что ночью Лидия позвонит, – бодро говорит он, слегка переигрывая. Никто не смеется. Телефон по-прежнему помалкивает.

Нэт уходит к себе и закрывает дверь. Его мучают сомнения. Охота отыскать Джека – вот кто наверняка знает, где Лидия. Но родители не спят, из дома не выберешься. Мать и так на пределе – вздрагивает всякий раз, когда врубается и вырубается холодильник. К тому же из окна видно, что у Вулффов темно. И пусто на дорожке, где обычно стоит серо-стальной «фольксваген-жук». Джекова мать, как водится, забыла включить свет на крыльце.

Сосредоточимся: странная была Лидия вчера? Нэт отсутствовал четыре дня – впервые в жизни четыре дня провел сам по себе, в Гарварде – в Гарварде! – куда уедет осенью. В последние дни перед подготовкой к экзаменам («Две недели зубрим и балдеем», – пояснил Энди, у которого Нэт гостил) университет бурлил почти празднично. Все выходные Нэт ошалело бродил по кампусу и глядел во все глаза: каннелюры колонн громадной библиотеки, корпуса красного кирпича над сочной зеленью газонов, сладкий запах мела в аудиториях. Все куда-то спешили – целеустремленно, будто знали, что им уготовано достичь величия. В пятницу Нэт заночевал в спальнике у Энди на полу и проснулся в час ночи, когда Уэс, сосед Энди, явился с подругой. Вспыхнул свет, и Нэт замер, таращась на дверь, где в ослепительной дымке проступали, рука в руке, высокий бородатый парень и девушка. Длинные рыжие волосы обнимали ее лицо волнами.

– Извиняюсь, – сказал Уэс, щелкнул выключателем, и Нэт услышал, как они на цыпочках крадутся через общую гостиную к Уэсу в спальню. Нэт не закрывал глаз, вновь привыкал к темноте и думал: «Вот, значит, каково в колледже».

Теперь Нэт вспоминает вчерашний вечер. Домой он приехал как раз к ужину. Лидия носа не казала из комнаты, и за ужином Нэт спросил, что нового было за эти дни. Она пожала плечами, пялясь в тарелку, на него толком и не взглянув, и Нэт решил, это означает ничего нового. Она хоть поздоровалась? Он не помнит.

У себя на чердаке Ханна свешивается с постели и из-под кровати выуживает книжку. Книга вообще-то Лидии – «Шум и ярость». Курс английского для старших классов. Не для пятиклассников. Ханна слямзила ее из спальни Лидии с месяц назад, а Лидия и не заметила. Две недели Ханна сквозь эту книгу продирается, каждую ночь по чуть-чуть, смакует слова, точно вишневую карамельку за щекой. Но сегодня книга какая-то не такая. Лишь вернувшись на страницу, где остановилась вчера, Ханна понимает. Прежде Лидия тут и там подчеркивала слова, корябала пометки на уроках. «Порядок против хаоса». «Упадок ценностей аристократического Юга». А отсюда и дальше книга нетронута. Ханна перелистывает до конца: ни пометок, ни каракулей, ни малейшая синева не разбавляет черноту. Ханна добралась туда, где остановилась Лидия, и читать дальше что-то не тянет.

Вчера ночью, лежа без сна, Ханна смотрела, как воздушным шаром по небу плавно дрейфует луна. Не видно, как движется, но если отвернуться, а потом посмотреть, заметно, что сдвинулась. Скоро, думала Ханна, луна наколется на силуэт большой ели на заднем дворе. Ждать пришлось долго. Уже почти уснув, Ханна услышала тихий стук и сначала подумала, что луна по правде наткнулась на дерево. Выглянула, но луна исчезла, почти спряталась за тучку. Светящийся будильник показывал два часа ночи.

Ханна тихонько полежала, даже пальцами на ногах не шевеля, послушала. Кажется, стукнула парадная дверь. Ее заклинивает – надо бедром пихнуть, чтоб опустилась защелка. «Воры!» – подумала Ханна. Парадную лужайку перебежала одинокая фигура. Никакие не воры – просто в черноте убегает худая тень. Лидия? В голове вспыхнула картинка: жизнь без сестры. Ханне достанется лучший стул за столом, откуда видны сиреневые заросли во дворе, и большая спальня внизу, по соседству с остальными. За ужином ей первой будут накладывать картошку. С ней будет шутить отец, секретничать брат, мама подарит ей самые ласковые свои улыбки. Потом силуэт выбежал на улицу, исчез, и Ханна уже сомневалась, что и впрямь его видела.

А теперь она смотрит в путаную книжку. Это Лидия была, теперь-то Ханна уверена. Рассказать кому? Мама расстроится, что Ханна вот так взяла и упустила ее любимицу Лидию. А Нэт? Ханна вспоминает, как Нэт сегодня весь вечер супил брови, грыз губу прямо до крови и сам не замечал. Он тоже рассердится. Скажет: «А что ж ты ее не догнала, не привела назад?» Но я же не знала, куда она идет, шепчет Ханна в темноту. Я не знала, что она по правде уходит.

Утром в среду Джеймс опять звонит в полицию. Есть новости? Все версии проверяются. Ну что-нибудь им скажут, хоть что-нибудь? По-прежнему исходим из того, что Лидия вернется сама. Полиция выясняет обстоятельства и, разумеется, будет держать семью в курсе.

Джеймс выслушивает все это и кивает, хотя Фиску не видно. Вешает трубку, откидывается на спинку стула, не смотрит на Мэрилин, на Нэта, на Ханну. Незачем объяснять: они по его лицу понимают, что новостей нет.

Можно только ждать – все остальное как-то неприлично. Дети прогуливают школу. Телевизор, журналы, радио – пред лицом их страха все это чересчур легкомысленно. За окном солнце, воздух прохладен и свеж, но никто не предлагает перейти на веранду или во двор. Даже прибираться не с руки: вдруг пылесос засосет улику, вдруг, если поднять и поставить на полку упавшую книжку, уничтожишь подсказку? И вся семья ждет. Сгрудились за столом, боятся смотреть друг другу в глаза, разглядывают деревянные волокна столешницы – словно гигантский отпечаток пальца, карту, по которой отыщется потерянное.

Лишь за полдень в среду какой-то прохожий замечает гребную лодку посреди застывшего озера. Много лет назад, когда еще не построили водокачку, озеро было городским водохранилищем, а теперь обросло травянистой щетиной, и летом в нем купаются. Дети ныряют с деревянного причала, а по случаю дней рождения и пикников смотритель отшвартовывает лодку. Никому ничего такого и в голову не приходит: подумаешь, развязавшийся канат, безобидный розыгрыш. Есть дела поважнее. Велят патрульному проверить, пишут жалобу уполномоченному по паркам. Лишь на исходе среды, уже ближе к полуночи, лейтенант прикидывает, что не доделали за день, в мозгу у него щелкает, он звонит семейству Ли и интересуется, не играла ли Лидия с лодкой на озере.

– Ни в коем случае, – отвечает Джеймс.

В Ассоциации молодых христиан Лидия отказалась, наотрез отказалась учиться плавать. Джеймс в юности занимался плаванием, Нэта научил в три года, а с Лидией опоздал. Ей уже было пять, когда он впервые привел ее в бассейн, забрел туда, где помельче, ему едва до пояса, и стал ждать. Лидия не пожелала даже подойти к воде. Легла у бортика, зарыдала, и в конце концов Джеймс выволокся из бассейна – с плавок течет, выше пояса сухо – и пообещал, что не заставит ее прыгать. Даже теперь, хотя озеро в двух шагах, Лидия летом заходит лишь по щиколотку, ноги помыть.

– Ни в коем случае, – повторяет Джеймс. – Лидия не умеет плавать. – И, складывая эти слова, соображает, почему его спрашивают. Он еще не договорил, а всю семью уже пробирает мороз, будто они прекрасно знают, что обнаружит полиция.

Лишь рано утром в четверг, вскоре после рассвета, озеро тралят и находят Лидию.

Два

С чего началось? С матерей и отцов, как водится. С матери и отца Лидии, с матерей и отцов ее матери и отца. С того, что давным-давно мать Лидии пропала, а отец вернул ее домой. С того, что мать Лидии больше всего на свете хотела быть особенной; с того, что отец Лидии больше всего на свете хотел быть как все. А невозможно оказалось и то и другое.

В 1955-м, на первом курсе в Рэдклиффе, Мэрилин подала заявку на вводный курс физики, а ее консультант глянул в расписание и замялся. Толстяк в твиде и с малиновой бабочкой, на столе – темно-серая шляпа полями вниз.

– Зачем вам физика? – спросил он, и она застенчиво объяснила, что хочет стать врачом. – Не медсестрой? – усмехнулся он. Из папки достал ее школьный аттестат, почитал. – Тэк-с, – сказал он. – Я вижу, в школе у вас по физике прекрасные оценки.

У Мэрилин была лучшая оценка в классе, все контрольные писала с блеском – обожала физику. Но ему-то откуда знать. В аттестате написано «отлично», и все. Она затаила дыхание – а вдруг он скажет, что физика слишком сложная, возьмите лучше английский какой-нибудь или историю. Мэрилин уже заготовила отповедь. А он сказал:

– Ну хорошо – может, вам химию взять? Если справитесь? – И поставил подпись в ее расписании, и отдал ей, вот так запросто.

Но в лаборатории она оказалась единственной девушкой в обществе пятнадцати парней. Преподаватель поцокал языком и сказал:

– Мисс Уокер, вы уж заплетите свои златые кудри.

– Разжечь тебе горелку? – спрашивал кто-нибудь. – Давай я тебе банку открою.

На второй день она разбила мензурку, и трое парней ринулись на помощь.

– Осторожно, – сказали, – лучше давай мы.

Вскоре стало ясно, что все начинается с этого «лучше». «Лучше давай мы тебе кислоту отмерим», «Лучше отойди – сейчас хлопнет». На третий день она решила показать им, что к чему. Нет, спасибо, отвечала она, когда они предлагали за нее сделать пипетки, и прятала улыбку, когда они смотрели, как она плавит стеклянные колбы над бунзеновой горелкой и растягивает, как ириски, в идеальные пипетки. Однокурсники обливались растворами, в лабораторных халатах прожигали дыры до пиджаков, но Мэрилин отмеряла кислоты недрогнувшей рукой. Ее растворы никогда не выплескивались на стол, булькая, точно содовые вулканы. Она получала самые точные результаты, писала самые доскональные лабораторные отчеты. В середине триместра сдала экзамены лучше всех, и преподаватель перестал ухмыляться.

Она всегда любила вот так удивлять. В десятом классе пришла к директору и попросила заменить ей домоводство на мастерскую. На дворе был 1952 год, в Бостоне едва приступили к созданию таблетки, которая изменит жизнь женщин навеки, – но девочки по-прежнему ходили в школу в юбках, и для Вирджинии просьба Мэрилин была радикальным выступлением. Домоводство обязательно для всех десятиклассниц, а в старшей школе имени Патрика Генри[6] преподавала его только Дорис Уокер, мать Мэрилин. Та попросилась на уроки труда к мальчикам. Это ведь тот же урок. Расписание не пострадает. Директор мистер Толливер давно ее знал: Мэрилин уже пятый год лучшая в классе (среди мальчиков и девочек), ее мать работает в школе много лет. Пока она произносила свою речь, он кивал и улыбался. Затем покачал головой.

– Простите, – сказал. – Мы не можем ни для кого сделать исключение, а то все захотят. – Увидев, какое у Мэрилин лицо, похлопал ее по руке. – С некоторыми инструментами в мастерской вам будет тяжеловато, – пояснил он. – И, честно говоря, мисс Уокер, такая девушка будет очень отвлекать парней.

Она понимала, что он хотел отвесить комплимент. Но еще понимала, что это не комплимент никакой. Улыбнулась, поблагодарила за то, что выслушал. Улыбалась притворно и ямочек на щеках не показала.

И побрела на домоводство, на задней парте перетерпела вступительную речь, которую мать толкала уже двенадцать лет, нетерпеливо побарабанила пальцами, слушая, как мать обещает научить девочек всему, что полагается знать юной леди, дабы вести дом. Можно подумать, иначе дом сорвется с поводка и сбежит. Мэрилин разглядывала соседок, подмечала, кто грызет ногти, у кого катышки на свитере, от кого попахивает сигаретой, тайком выкуренной на большой перемене. В классе напротив, через коридор, учитель труда мистер Лэндис показывал, как правильно держать молоток.

«Вести дом», – думала Мэрилин. Каждый день наблюдала, как одноклассницы, в наперстках что безрукие, сосут кончики ниток, щурятся, ища игольное ушко. Размышляла о том, как мать упрямо переодевается к ужину, хотя мужа больше нет – некого ослеплять свежим личиком и накрахмаленным домашним платьем. Когда отец ушел, мать и взялась преподавать. Мэрилин было три года. Самое отчетливое воспоминание об отце – прикосновение и запах: отец подхватывает Мэрилин на руки, его щетина колет щеку, в носу пощипывает от его «Олд спайса». Как отец ушел, Мэрилин не помнила, но знала, что ушел. Все знали. А теперь более или менее забыли. Те, кто этого не застал, считали, что миссис Уокер вдова. Мать об этом не поминала. По-прежнему пудрила нос после стряпни и перед едой, по-прежнему красила губы, спускаясь готовить завтрак. Значит, не просто так это называется «вести дом», думала Мэрилин. Может и убежать. На контрольной по английскому написала: «Ирония – противоречивый исход событий, будто насмехающийся над стройностью мира и надеждами» – и получила «отлично».

Она запутывала нить в швейной машинке. Резала выкройки, не разворачивая, – выходили бумажные кружева. Ее молнии выдирались из платьев. Она замешивала яичную скорлупу в тесто для оладий, в бисквите заменяла сахар на соль. Как-то раз оставила включенный утюг на доске – получилось черное пятно, а также клубы дыма и дождик из системы пожаротушения. В тот вечер за ужином мать доела картошку и аккуратно скрестила нож и вилку на пустой тарелке.

– Я понимаю, что ты пытаешься доказать, – сказала мать. – Но если это не прекратится, я тебя не аттестую, так и знай. – А затем собрала тарелки и отнесла в раковину.

Мэрилин не встала из-за стола помочь, хотя обычно помогала. Смотрела, как мать завязывает оборчатый передник, как пальцы ловко затягивают узел. Вымыв последнюю тарелку, мать сполоснула руки и капнула на них лосьоном из флакона у раковины. Подошла к столу, смахнула волосы с лица Мэрилин и поцеловала ее в лоб. Материны руки пахли лимоном. Губы были сухи и теплы.

До конца своих дней Мэрилин вспоминала мать в эту минуту. Мать, которая никогда не выезжала из родного города в восьмидесяти милях от Шарлоттсвилла, не выходила из дома без перчаток и ни разу не отправила дочь в школу без горячего завтрака. Мать, которая после ухода мужа не заговорила о нем ни единожды и воспитывала Мэрилин одна. А когда Мэрилин получила стипендию в Рэдклиффе, долго-долго обнимала дочь и шептала: «Я так тобой горжусь. Ты не представляешь. – Затем ослабила объятья, заглянула Мэрилин в лицо, заправила волосы ей за уши и прибавила: – Между прочим, познакомишься там с прекрасными гарвардскими мужчинами».

И до конца дней Мэрилин терзалась, что мать оказалась права. Мэрилин одолела химию, основным курсом взяла физику, один за другим вычеркивала пункты из списка требований медицинского факультета. Соседка в общаге накручивала волосы на бигуди, мазала щеки кольдкремом и отправлялась на боковую, а Мэрилин допоздна сидела над учебниками, глотала крепчайший чай и взбадривалась, воображая себя в белом халате – как она кладет прохладную руку на горячий лоб пациента, приставляет стетоскоп к его груди. Что может быть дальше от материной жизни, где аккуратно подшить подол – похвальное достижение, а удалить свекольное пятно с блузки – повод для торжества? Нет, Мэрилин будет притуплять боль, останавливать кровотечения и вправлять кости. Спасать жизни. Но в итоге материны предсказания сбылись: Мэрилин познакомилась с мужчиной.

Случилось это в сентябре 1957-го, на третьем курсе. Мэрилин сидела на задах многолюдной аудитории. Весь Кембридж задыхался и потел, ждал, когда его начисто отмоет осенняя свежесть. Курс был новый – «Ковбой в американской культуре», – и туда валили валом: по слухам, на дом зададут смотреть по телевизору «Одинокого рейнджера» и «Дымок из ствола»[7]. Мэрилин полезла в папку за листком, и тут аудиторию снежной пеленой заволокла тишина. Мэрилин посмотрела, как преподаватель шагает к кафедре, и поняла, отчего все онемели.

В каталоге курсов преподаватель значился как «Джеймс П. Ли». Учится на четвертом курсе аспирантуры – больше о нем никто ничего не знал. Мэрилин всю жизнь прожила в Вирджинии, и «Ли» виделся ей мужчиной определенного типа – Ричар дом Генри каким-нибудь или Робертом Э[8]. Ну да, она, как и все, думала, что он ходит в песочном блейзере, говорит с оттяжечкой и может похвастаться предками с Юга. Человек, который раскладывал бумаги на кафедре, был моложав и худ, но тем его сходство с нафантазированным портретом и ограничивалось. Азиат, подумала Мэрилин. Она еще никогда не видела азиатов живьем. Одет как гробовщик: черный костюм, черный галстук тугим узлом, рубашка белая, аж светится. Волосы гладко зачесаны назад, разделены безупречным бледным пробором, но на затылке пером индейского вождя дыбится вихор. Заговорив, профессор Ли огладил его ладонью, и кто-то фыркнул.

Может, профессор и услышал, но виду не подал.

– Добрый день, – сказал он.

Записал на доске свое имя, и Мэрилин затаила дыхание. Ясно, как смотрят на него остальные, о чем думают. И этот человек нас учит? Недомерок, пять футов девять дюймов от силы, даже не американец – и он нам тут будет рассказывать про ковбоев? Она видела, как тонка его шея, как гладки щеки. Мальчишка, переодетый во взрослое. Мэрилин зажмурилась и взмолилась, чтобы лекция прошла хорошо. Тишина набухала тугим мыльным пузырем – вот-вот лопнет.

Кто-то сунул Мэрилин через плечо кипу мимеографированных программ курса, и она вздрогнула. Взяла верхнюю, остальное передала дальше, а профессор Ли между тем снова заговорил.

– Образ ковбоя, – сказал он, – существует дольше, чем нам представляется.

Ни намека на акцент. Мэрилин медленно выдохнула. Откуда он такой взялся? Говорит совсем не так, как изображают китайцев: плостите, нету стилки. Вырос в Америке? Спустя десять минут в аудитории зашуршали и забубнили. Мэрилин проглядела свои заметки: «переживал многочисленные трансформации во все эпохи американской истории», «якобы дихотомия между бунтарем против общества и воплощением наитипичнейших американских ценностей». Просмотрела программу. Десять обязательных к прочтению книг, в середине триместра экзамен, три письменные работы. Ее однокурсники ждали иного. Девушка с краю сунула учебник под мышку и выскользнула за дверь. Следом – две девицы, сидевшие за ней. После этого ручеек не ослабевал, раз в пару минут уходили еще несколько студентов. Впереди один встал и прошел наискось мимо кафедры. Последними уходили трое парней из заднего ряда. Пробираясь мимо опустевших кресел, они хмыкали и шептались, ляжками тихонько стукались о подлокотники – пум, пум, пум. Закрывая за собой дверь, один заорал: «Йиппи-кай-эй!» – заглушив даже лектора в аудитории. Остались всего девять студентов – все прилежно склонились над тетрадками, но у всех краснели щеки и уши.

Мэрилин тоже кровь бросилась в лицо, и смотреть на профессора Ли она не решалась. Уставилась в свои записи и ребром ладони подперла лоб, словно закрывалась от солнца.

Но когда все же глянула, профессор Ли взирал с кафедры так, будто ничего не произошло. Будто не замечал, что его голос теперь отдается эхом в почти пустой аудитории. Лекцию дочитал за пять минут до перемены и сказал:

– Я у себя в кабинете до трех.

Устремил взгляд в пустоту, к далекому горизонту, и Мэрилин заерзала, точно он поглядел на нее в упор.

Он собрал свои конспекты и вышел, и в этот последний миг по затылку у Мэрилин пробежал холодок, и вот поэтому-то после лекции она и направилась к профессору Ли в кабинет. На истфаке царила библиотечная тишина; неподвижная, слегка пыльная прохлада. Профессор сидел за столом, головой прислонившись к стене, и читал утреннюю «Кримсон». Пробор у него размылся, а вихор опять встал торчком.

– Профессор Ли? Я Мэрилин Уокер. Я, это, сейчас у вас на лекции была? – Хвостик голоса нечаянно задрался вопросительным знаком. «Я тут как девчонка, – подумала Мэрилин. – Глупая, безмозглая, пустоголовая девчонка».

– Так? – Головы он не поднял.

Мэрилин потеребила верхнюю пуговицу на кофте.

– Я хотела уточнить. Как вы думаете, я справлюсь с вашим курсом?

Он все равно не поднял головы.

– У вас основной предмет – история?

– Нет. Физика.

– Четвертый курс?

– Нет. Третий. Я иду на медицинский. История… в общем, не моя область.

– Ну, – сказал он, – честно говоря, не предвижу никаких затруднений. Если, конечно, решите продолжить.

Он согнул газету – за ней оказалась кофейная кружка. Он отпил и расправил газету снова. Мэрилин сжала губы. Ясно, что аудиенция окончена, надо развернуться, выйти в коридор, оставить профессора Ли в покое. Но она ведь зачем-то сюда явилась, хоть и не понимала зачем, а потому выпятила подбородок и придвинула стул к столу.

– Вы в школе любили историю?

– Мисс Уокер, – произнес он, наконец на нее посмотрев, – вы зачем пришли?

Она увидела его лицо вблизи, прямо через стол. И в самом деле молод. На несколько лет старше нее, еще тридцати, пожалуй, нет. Кисти широкие, пальцы длинные. Без колец.

– Я просто хотела извиниться за мальчиков, – выпалила Мэрилин и сообразила, что за этим-то и пришла. Он слегка задрал брови, и она расслышала то же, что он, – это опошляющее «мальчики». Что поделать, мальчики есть мальчики.

– Они ваши друзья?

– Нет, – обиделась Мэрилин. – Нет, просто идиоты.

Тут он рассмеялся, и она тоже. У глаз его собрались крохотные морщинки, а когда разгладились, лицо переменилось, смягчилось, стало настоящим. Глаза у него оказались карие, а не черные, как Мэрилин почудилось в аудитории. До чего тощий, до чего плечистый, как пловец, и кожа цвета чая, выгоревшей на солнце палой листвы. Мэрилин никогда таких не встречала.

– Это, наверное, постоянно бывает, – тихо сказала она.

– Не знаю. Это моя первая лекция. Дали провести один курс на пробу.

– Ой.

– Ничего. Вы же вот досидели до конца, – ответил он.

Оба уронили взгляд – он на опустевшую кружку, она на пишмашинку и ровную пачку копирок у края стола.

– Палеонтология, – сказал затем профессор Ли.

– Что?

– Палеонтология. Мой любимый предмет был палеонтология. Хотел откапывать окаменелости.

– Но это, в общем, тоже история, – сказала она.

– Пожалуй.

Он ухмыльнулся в кружку, а Мэрилин нагнулась и поцеловала его через стол.

В четверг, на следующей лекции, Мэрилин села сбоку. Не подняла глаз, когда вошел профессор Ли. Аккуратно поставила дату в углу страницы, нарисовала скромную «с» в «сентябре», четкую горизонтальную крышку над «т». Едва он заговорил, щеки у нее вспыхнули, точно их летним солнцем жахнуло. Наверняка она красная как свекла, пылает как маяк – но когда она в конце концов скосила глаза на соседей, те сосредоточенно слушали. Народу пришло мало, все черкали в тетрадках или смотрели вперед. На Мэрилин – ноль внимания.

Поцелуй ее саму застал врасплох. Все равно что поймать летучий листик на ветру, перепрыгнуть лужу под дождем – просто порыв, бессмысленный и безвредный, поддаешься не задумываясь. Ничего подобного никогда не делала и не сделает, навеки будет удивлена и слегка ошарашена. Но в тот миг сознавала с ясностью, какой больше ей не выпадет, что это правильно, что этот человек должен быть в ее жизни. Что-то внутри подсказало: Он понимает. Каково быть другим.

Касание его губ напугало ее. На вкус он был как кофе, теплый и горьковатый, и к тому же ответил на поцелуй. Это тоже ее напугало. Точно он был готов заранее, точно не она это придумала, а они вместе. Когда они друг от друга оторвались, она так смутилась, что не могла взглянуть ему в глаза. Рассматривала свои коленки, мягкую клетчатую фланель юбки. Взмокшая комбинация сбилась и приклеилась к бедрам. Набравшись духу, Мэрилин глянула на профессора Ли сквозь челку. А тот застенчиво посмотрел на нее из-под ресниц, и она увидела, что он не сердится, что щеки у него порозовели.

– Пойдемте отсюда, пожалуй, – сказал он, а она кивнула и взяла сумку.

Они молча шагали вдоль реки, мимо общежитий красного кирпича. Шла тренировка, гребцы в унисон сгибались и разгибались над веслами, лодка беззвучно скользила по воде. Мэрилин знала этих гребцов: они звали ее на вечеринки, в кино, на футбол; все на одно лицо – румяные блондины, каких она наблюдала всю школу, всю жизнь, привычные, как вареная картошка. Она им отказывала, чтобы дописать работу или почитать учебники, и они отправлялись обхаживать девушек в следующей комнате. С берега они казались безликими, безжизненными куклами. У пешеходного моста Мэрилин и Джеймс (она, впрочем, пока не смела так его про себя называть) остановились, она обернулась. И не профессор, а робкий, пылкий юнец потянулся к ее руке.

А что Джеймс? Он-то что думал? Он никогда ей не расскажет, сам себе не признается: на первой лекции он вовсе ее не заметил. Смотрел ей прямо в лицо, разглагольствуя о Рое Роджерсе, Джине Отри и Джоне Уэйне[9], но не узнал, когда она пришла в кабинет. Очередное миленькое бледненькое личико в череде неразличимых лиц. Он так этого толком и не поймет, но вначале он потому ее и полюбил: она замечательно сливалась с обстановкой, была абсолютно, совершенно в своей тарелке.

Всю вторую лекцию Мэрилин вспоминала запах его кожи, чистый и резкий, как воздух после грозы, и его руки у нее на талии; от воспоминаний горели даже ладони. Наблюдала сквозь пальцы, как он стучит по кафедре кончиком шариковой ручки, как расчетливым щелчком переворачивает страницу конспектов. И смотрит куда угодно, только не на Мэрилин. Час истек, но она не спешила: неторопливо складывала бумаги в папку, совала карандаш в карман. Однокурсники, торопясь на следующую лекцию, протискивались мимо, пихая ее сумками. Джеймс сложил бумаги, отряхнул ладони, оставил кусочек мела на полочке под доской. Мэрилин сложила книги, взяла под мышку, шагнула к двери. Он не поднимал глаз, но едва ее пальцы коснулись дверной ручки, окликнул:

– Одну секунду, мисс Уокер. – И внутри у нее екнуло.

Аудитория уже опустела. Мэрилин, дрожа, прислонилась к стене, а он защелкнул портфель и спустился с кафедры. Мэрилин вцепилась в дверную ручку, чтобы не упасть и не улететь. Он приблизился – но он не улыбался.

– Мисс Уокер, – повторил он, глубоко вздохнув, и Мэрилин сообразила, что и сама не улыбается.

Я ваш преподаватель, напомнил он ей. А вы моя студентка. Я как преподаватель злоупотребил бы своим положением, если бы (тут он опустил глаза, подергал ручку портфеля)…если бы у нас сложились отношения. Он не смотрел на Мэрилин, но она об этом не знала. Глядела себе под ноги, на потертые носы туфель.

В горле стоял ком – никак не сглотнуть. Она рассматривала серые царапины на черной коже и старалась взять себя в руки, вспоминала мать, ее кивки на знакомство с гарвардским мужчиной. «Ты сюда пришла не мужчину искать, – напомнила она себе. – Ты ищешь кое-что получше». Хотела разозлиться, но в горле распустилась жаркая боль.

– Я понимаю, – сказала она, наконец подняв голову.

Назавтра пришла к нему в рабочие часы и объявила, что отказалась от его курса. Через неделю они стали любовниками.

Всю осень провели вместе. Джеймс был серьезен, сдержан – она таких прежде не встречала. Он как будто смотрел пристальнее, обдумывал тщательнее, на полшага отступал. Лишь когда они встречались в его тесной кембриджской квартирке, он отбрасывал эту сдержанность – с яростью, от которой у Мэрилин занималось дыхание. Потом, свернувшись калачиком на постели, она ерошила ему волосы, от пота и так ершистые. В эти послеполуденные часы его словно отпускало, и ей нравилось, что происходит это, лишь когда рядом она. Они лежали, дремали и грезили до шести вечера. Затем Мэрилин через голову надевала платье, а Джеймс застегивал рубашку и причесывался. Вихор на затылке стоял дыбом, но Мэрилин Джеймсу не говорила – ей нравился этот намек на те его черты, которые видела она одна. Она целовала его и бежала в общагу, чтоб успеть до закрытия. Джеймс и сам уже не думал про вихор; когда Мэрилин уходила, он редко вспоминал, что надо глянуть в зеркало. Всякий раз, когда она целовала его, всякий раз, когда он распахивал объятия и она ластилась к нему, казался чудом. Сливаясь с нею, он чувствовал, что ему рады, что он дома, – с ним такое случилось впервые.

Он всегда был здесь чужим, хотя родился в Америке и больше нигде не бывал. Его отец приехал в Калифорнию под липовым именем, прикинувшись сыном соседа, иммигрировавшего за несколько лет до того. Америка – плавильный котел, но Конгресс, в ужасе от того, что расплавленная смесь в котле что-то чересчур пожелтела, запретил въезд китайцам. Впускали только детей тех, кто уже жил в Штатах. Поэтому отец Джеймса взял себе имя соседского сына, утонувшего в реке годом раньше, и переехал к «отцу» в Сан-Франциско. Такова была история почти любого китайского иммигранта со времен Честера А. Артура[10] до конца Второй мировой. Ирландцы, немцы и шведы толпились на палубах пароходов и махали, едва вдали показывался бледно-зеленый факел статуи Свободы, а кули попадали в страну всеобщего равенства другими путями. Те, кто добирался, потом навещали в Китае жен и всякий раз по возвращении праздновали рождение сына. Те, кто в родных деревнях мечтал об иной судьбе, брали себе имена этих мифических сыновей и отправлялись в долгую дорогу за море. Евреи из России, норвежцы и итальянцы на пароме приплывали с острова Эллис на Манхэттен и рассыпались по шоссе и железным дорогам, что вели в Канзас, Небраску и Миннесоту, а китайцы, обманом просочившиеся в Калифорнию, обычно не рыпались. Жизнь этих бумажных сыновей в чайнатаунах была тонка и рвалась легко. Имена у всех фальшивые. Все надеялись, что их не уличат и не вышлют. Все сбивались в кучу, чтобы не выделяться.

Но родители Джеймса предпочли рыпаться. В 1938-м, когда Джеймсу было шесть, отец получил письмо от бумажного брата – едва грянула Депрессия, тот уехал на восток искать работу. «Брат» писал, что его взяли смотрителем и разнорабочим в маленькую школу-пансион в Айове. А теперь его (настоящая, небумажная) мать заболела, он возвращается в Китай, и начальство спрашивает, нет ли у него надежных друзей на замену. Они тут любят китайцев, писал «брат», считают, что мы тихие, трудолюбивые и опрятные. Хорошая работа, весьма престижная школа. Жене, может, найдется место в школьной столовой. Интересует?

Джеймс не умел читать по-китайски, но на всю жизнь запомнил последний абзац этого письма – перьевой ручкой нацарапанную каллиграфию, над которой родители задумались. Для детей сотрудников, писал «брат», особые условия. Если сдадут вступительный экзамен, учатся бесплатно.

Работы толком не было, все ходили голодные, но из-за этого абзаца семейство Ли распродало мебель и поехало через полстраны с двумя чемоданами на троих. Пять «грейхаундов», четыре дня. Когда добрались, «дядя» Джеймса отвел их к себе на квартиру. Джеймс запомнил только его зубы – кривее, чем у отца, один повернут вбок, точно рисинка застряла и ждет зубочистки. Назавтра отец надел лучшую рубашку, застегнул пуговицу на горле и вместе с другом отправился в Академию Ллойда. За полдня все устроилось: отец приступит на будущей неделе. Наутро мать надела лучшее платье и пошла в школу вместе с отцом. Вечером оба принесли домой темно-синие униформы с вышитыми новыми английскими именами: Генри, Уэнди.

Спустя несколько недель родители привели Джеймса на экзамен. Человек с густыми, точно ватными седыми усами отвел его в пустой класс, дал экзаменационный бланк и желтый карандаш. Джеймс лишь годы спустя сообразил, до чего блестящая это была идея: ну какой шестилетка сумеет прочесть задания, а тем более сдать экзамен? Разве что учительский сын, если с ним занимались. Уж явно не сын привратника, или буфетчицы, или смотрителя. Сторона квадратного поля сорок футов; какой длины забор вокруг поля? Когда открыли Америку? Какое из этих слов существительное? Посмотрите на эти фигуры – какой фигуры не хватает? Извините, сказал бы затем директор. Ваш сын не сдал экзамен. Он недотягивает до наших требований. И можно не тратиться на его обучение.

Вот только Джеймс все ответы знал. Он читал все газеты, какие под руку попадались; все книги, что отец покупал на библиотечных распродажах по пять центов за мешок. Сто шестьдесят футов, написал он. В 1492 году. Автомобиль. Круг. Дописал и отложил карандаш в выемку на парте. Усатый поднял голову лишь двадцать минут спустя.

– Уже закончил? – спросил он. – А что ж молчишь, сынок?

Он забрал карандаш и бланк, отвел Джеймса в кухню к матери.

– Я проверю и сообщу результаты на следующей неделе, – сказал усатый, но Джеймс и так знал, что его примут.

В сентябре он приехал в школу на грузовом «форде», который отцу дали на работе.

– Ты первый азиатский мальчик в Ллойде, – напомнил ему отец. – Покажи хороший пример.

В то первое утро Джеймс сел за парту, а его соседка спросила:

– Что у тебя с глазами?

Лишь расслышав ужас в голосе учительницы («Шёрли Байрон!»), Джеймс сообразил, что надо было смутиться; к следующему разу он выучил этот урок и, едва спросили, мигом покраснел. Всю неделю его разглядывали изо дня в день на каждом уроке: что за мальчик такой, откуда взялся? У него школьная сумка, школьная форма, но он не живет в пансионе вместе со всеми, и они таких никогда не видали. Временами отца вызывали смазать скрипящее окно, поменять лампочку, подтереть лужу. Джеймс, ежась на задней парте, видел, как одноклассники переводят взгляд с него на отца, и понимал, что они подозревают. Он сутулился, утыкаясь носом в учебник, пока отец не уходил. На второй месяц попросил у родителей разрешения ходить в школу и из школы самому. В одиночестве можно притвориться обычным учеником. Притвориться, будто в этой школьной форме он точно такой же, как все.

Двенадцать лет в Ллойде он провел чужаком. Там кого ни возьми – потомок первых колонистов, сенаторов или Рокфеллеров, но когда им задали составить генеалогическое древо, свою сложносоставную схему Джеймс рисовать не стал – сделал вид, что забыл. «Только не спрашивайте ни о чем», – про себя умолял он, когда учитель писал против его фамилии красный нолик. Джеймс составил себе программу изучения американской культуры: слушал радио, читал комиксы, откладывал карманные деньги на двойные киносеансы, учил правила новых настольных игр – на случай, если вдруг спросят: «Эй, слыхал вчера Реда Скелтона?[11]» – или «Сыгранем в “Монополию”?» – но никто никогда не спра шивал. В старших классах он не ходил на танцы, на собрания болельщиков перед матчами, на бал в одиннадцатом классе и в двенадцатом тоже. Девочки в лучшем случае молча улыбались ему в коридорах, в худшем – пялились, когда он шел мимо, и хихикали, едва он сворачивал за угол. Помимо непременного официального портрета, в выпускном альбоме у Джеймса была одна-единственная фотография: все встречают президента Трумэна, и Джеймс выглядывает между казначеем класса и девушкой, которая впоследствии выйдет за бельгийского принца. Уши у него, в жизни вспыхнувшие розовым, на фотографии ненатурально темно-серые, а рот полуоткрыт, точно его застукали в чужом доме. Он надеялся, в колледже будет иначе. Но спустя семь лет в Гарварде – четыре студентом, три аспирантом, и это еще не конец – не изменилось ничего. Сам не сознавая причин, он взялся изучать наитипичнейшую американу, ковбоев, – и никогда не говорил ни о родителях, ни о прочей родне. Знакомых у него было мало, друзей – ни одного. Он по-прежнему ерзал, будто его вот-вот заметят и попросят уйти.

И когда осенью 1957 года Мэрилин, эта красавица с медовой шевелюрой, поцеловала его, наклонившись через стол, а потом очутилась в его объятиях и в его постели, Джеймс сам себе не поверил. В первый день в своей крошечной побеленной студии любовался, как безошибочно складываются их тела: ее нос гнездится в ямке меж его ключиц; выпуклость ее щеки вписывается в изгиб его шеи. Будто их отлили в одной изложнице. Он разглядывал ее, точно скульптор, кончиками пальцев обводил контуры ее бедер и икр. В любви ее волосы оживали. Золотая пшеница сгущалась янтарем. Эти волосы свивались и клубились, точно папоротниковые побеги. И ведь это Джеймс на нее так действовал. Поразительное дело. Она задремала в его объятиях, и волосы ее медленно распрямились, а потом проснулась – и они вновь пошли волнами. В белой голой комнате заискрился ее смех; она болтала, еле успевая вдохнуть, и руки ее порхали, пока Джеймс их не поймал, и они легли ему на ладони двумя теплыми птицами, а потом она снова притянула его к себе. Словно сама Америка его принимала. Не бывает такой удачи. Он страшился дня, когда вселенная заметит, что ему не полагается Мэрилин, и ее у него заберет. Или Мэрилин вдруг поймет свою ошибку и исчезнет из его жизни так же внезапно, как появилась. Со временем этот страх стал привычкой.

Джеймс по чуть-чуть менялся – старался, чтоб ей понравилось. Постригся, купил оксфордскую рубашку в синюю полоску – Мэрилин похвалила такую на прохожем. (Упрямый вихор торчал по-прежнему; впоследствии его унаследуют Нэт и Ханна.) Как-то раз в субботу, послушавшись Мэрилин, Джеймс купил два галлона бледно-желтой краски, сдвинул мебель в середину комнаты и расстелил на паркете брезент. Они красили один фрагмент, затем другой, и комната сияла все ярче, будто на стены ложились солнечные лучи. Докрасив, распахнули окна и устроились на кровати в центре. Квартирка была мала, до стен всего несколько футов, но в окружении сгрудившихся стульев, стола, кресла и комода Джеймс словно очутился на острове или плыл в открытом море. Мэрилин примостилась головой у него на плече; Джеймс поцеловал ее, и она руками обвила его шею, телом выгнулась ему навстречу. Еще одно крошечное чудо, всякий раз.

Проснувшись в сумерках, Джеймс заметил желтое пятнышко у нее на пальце ноги. Отыскал, где смазалось, когда Мэрилин во время любви задела стенку ногой, – пятно с монетку. Мэрилин он ничего не сказал, а вечером они расставили мебель по местам, и пятно спряталось за комодом. Всякий раз, глядя на комод, Джеймс радовался, будто сквозь сосновые ящики и сложенную одежду различал след, оставленный ее телом в его жилище.

На День благодарения Мэрилин в Вирджинию не поехала. Себе и Джеймсу сказала, что каникулы короткие, ехать далеко, но на самом деле понимала, что мать снова поинтересуется, не нарисовалось ли у Мэрилин каких перспектив, а что отвечать теперь – неясно. В общем, домой не наведалась, зато в тесной кухне у Джеймса запекла курицу, картофель кубиками и очищенный ямс на противне размером со стенографический блокнот – получился праздничный ужин в миниатюре. Джеймс сам не стряпал, обходился бургерами с «Кухни Чарли» и маффинами из «Хейс-Бикфорд» и взирал благоговейно. Мэрилин полила курицу жиром, глянула на Джеймса с вызовом, закрыла духовку, стянула с рук кухонные варежки и пояснила:

– Моя мать преподает домоводство. У нее в домашних богинях Бетти Крокер[12].

О матери она упомянула впервые. И таким тоном, будто это секрет – давно хранимый, а теперь осторожно, доверчиво открытый.

Хотелось ответить на ее доверие, на этот интимный дар. Джеймс однажды обмолвился, что его родители работали в школе, но не распространялся – надеялся, она решит, что учителями. Никогда не говорил, что школьная кухня была страной великанов, где все оптовых размеров – скатки фольги в милю длиной, банки майонеза, куда влезла бы его голова. Мать отвечала за уменьшение мира до приемлемых размеров: резала дыни на кубики не больше костяшек домино, раскладывала масло по блюдцам с булочками. Джеймс никому не рассказывал, что другие кухарки фыркали, глядя, как мать заворачивает несъеденное и уносит с собой, а не выбрасывает; что дома они разогревали эти остатки в духовке. За едой родители его расспрашивали. Что было на географии? Что было на математике? И он отвечал: «Монтгомери – столица Алабамы. У простых чисел только два делителя». Его ответов они не понимали, но кивали – радовались: Джеймс учит то, что им неведомо. За беседой он крошил крекеры в сельдерейный суп или отклеивал вощенку от клина сырного бутерброда и замирал в смятении – я ведь это уже сегодня делал – и терялся: что мы повторяем – уроки или весь школьный день? В пятом классе он бросил говорить с родителями по-китайски – не хотел марать свой английский акцентом; задолго до того бросил разговаривать с родителями в школе. Он опасался делиться этим с Мэрилин: вдруг она разглядит в нем то, что он всю жизнь видел сам, – тощего изгоя, что питается объедками, повторяет заученные реплики и старается сойти за своего. Самозванца. Он боялся, что она уже не будет смотреть на него иначе.

– Мои родители умерли, – сказал он. – Когда я только в колледж поступил.

Мать умерла, когда он был на втором курсе, – у нее в мозгу распустилась опухоль. Отец ушел полгода спустя. Осложнения пневмонии, сказали врачи, но Джеймс знал правду: отец просто не хотел жить один.

Мэрилин не ответила, но руками обняла его лицо, и ее мягкие ладони отдавали жаром духовки. Коснулись щек мимолетно – тут загудел таймер, и Мэрилин отвернулась к плите, – но согрели Джеймса насквозь. Он вспомнил руки матери – в шрамах от паровых ожогов, в мозолях от чистки кастрюль, – и ему захотелось губами прижаться к нежной ямке, где у Мэрилин пересекались линии жизни и любви. Он пообещал себе, что никогда не позволит этим рукам загрубеть. Мэрилин вынула из духовки глянцевитую бронзовую курицу – Джеймс глаз не мог отвести. Такая ловкость, такая красота – под ее водительством бульон сгустился в подливу, под ударами вилки картошка вспухла ватой. Почти волшебство. Спустя несколько месяцев, поженившись, они уговорятся: пусть прошлое уплывает в прошлое, хватит задавать вопросы, станем смотреть в будущее, а в прошлое не оглянемся.

Весной Мэрилин строила планы на четвертый курс, а Джеймс дописывал диссертацию, еще не зная, возьмут ли его преподавать на исторический факультет. Вакансия была, заявку он подал, а декан профессор Карлсон намекнул, что Джеймс – самый выдающийся аспирант на своем курсе. Джеймс между делом проходил собеседования и в других местах – в Нью-Хейвене, в Провиденсе, на всякий случай. Но в глубине души не сомневался, что его наймет Гарвард.

– Карлсон почти прямым текстом обещал, что меня возьмут, – говорил он Мэрилин, когда об этом заходила речь. Мэрилин кивала, целовала его и гнала от себя мысли о том, что будет через год, когда она доучится и уедет на медицинский бог знает куда. Гарвард, считала она, загибая пальцы. Коламбия. Джонс Хопкинс. Стэнфорд. Каждый палец – шаг дальше.

А в апреле события удивили их обоих. Профессор Карлсон объявил, что ему очень, очень жаль расстраивать Джеймса, но на истфак он возьмет его однокурсника Уильяма Макферсона, и мы ведь прекрасно понимаем, что Джеймсу выпадет масса других возможностей много где.

– Они объяснили почему? – спросила Мэрилин, и Джеймс ответил:

– Сказали, что я их факультету не соответствую.

И больше она об этом не заговаривала.

А спустя четыре дня – сюрприз похлеще: Мэрилин была беременна.

В общем, вместо Гарварда – наконец-то поступившее и с облегчением принятое предложение из скромного Миддлвудского колледжа. Вместо Бостона – захолустный Огайо. Вместо медицинского факультета – свадьба. Все вышло не по плану.

– Ребенок, – снова и снова твердила Мэрилин Джеймсу. – Наш ребенок. Это гораздо лучше.

Ко дню свадьбы она будет всего на третьем месяце, еще ничего не видно. Себе Мэрилин говорила: «Ребенок подрастет – вернешься и доучишься последний курс». Пройдет почти восемь лет, прежде чем учеба вновь примет реальные, достижимые, подъемные очертания, но этого Мэрилин не знала. Оформив бессрочный отпуск, она вышла из кабинета декана, не усомнившись, что мечты – медицинский факультет, врачебное дело, новая серьезная жизнь – послушной дрессированной собакой ждут ее возвращения. И все же, когда в вестибюле общежития она диктовала оператору в трубку материн номер, в голосе с каждой цифрой нарастала дрожь. Мать наконец подошла к телефону, и Мэрилин забыла поздороваться. Сразу выпалила:

– Я выхожу замуж. В июне.

Мать помолчала.

– Кто он?

– Его зовут Джеймс Ли.

– Студент?

Мэрилин бросило в жар.

– Он дописывает диссертацию. По американской истории. – Помялась и в итоге выдала полуправду: – Гарвард подумывает осенью его нанять.

– А, преподаватель. – Тут материн голос оживился: – Деточка, я так за тебя рада. Жду не дождусь, когда познакомишь.

Какое счастье. Мать не расстроилась, что Мэрилин бросает учебу. Ну правильно – с чего бы? Материнские надежды сбылись – дочь познакомилась с чудесным гарвардским мужчиной. Мэрилин зачитала по бумажке: пятница, 13 июня, одиннадцать тридцать, у мирового судьи; потом обед в «Паркер-хаус».

– Будет скромно. Только мы, ты и кое-какие наши друзья. Его родители умерли.

– Ли, – протянула мать. – Не родня каким-нибудь нашим знакомым?

Тут до Мэрилин дошло, что мать вообразила. 1958 год: в Вирджинии – да что там, в половине штатов – их свадьба противозаконна. Даже в Бостоне прохожие порой косились неодобрительно. Волосы у Мэрилин уже не белые, как в детстве, но светлые, и контраст бросается в глаза, когда ее блондинистая голова склоняется к чернильно-черной голове Джеймса в кинотеатре, или на скамейке в парке, или у прилавка в кафетерии «Уолдорф». По лестнице сбежала стайка рэдклиффских студенток, некая девица топчется поблизости, ждет очереди к телефону, остальные толпятся у зеркала, пудрят носы. Одна всего неделю назад прослышала о замужестве Мэрилин и зашла к ней «посмотреть, неужто это правда».

Мэрилин стиснула трубку, прижала ладонь к животу и как можно любезнее ответила:

– Не знаю, мама. Спроси его сама.

И мать приехала – впервые пересекла границу Вирджинии. Поджидая поезд на вокзале вместе с Джеймсом, который явился прямо с выпускной церемонии, Мэрилин уговаривала себя: мать все равно приехала бы, даже если б я сказала. Мать сошла на перрон, заметила Мэрилин, сверкнула улыбкой – невольной, гордой, – и на миг Мэрилин поверила безоглядно. Конечно, приехала бы. А затем улыбка мигнула, точно вспышка статики. Взгляд заметался между дородной блондинкой слева от дочери и тощим азиатом справа – мать поискала хваленого Джеймса, не нашла. Затем поняла. Спустя считаные секунды пожала Джеймсу руку, сказала, что очень-очень счастлива познакомиться, и разрешила взять ее багаж.

Вечером Мэрилин ужинала вдвоем с матерью, и о Джеймсе та не заговаривала до самого десерта. Мэрилин знала, о чем ее спросят (Почему ты его любишь?), и собиралась с духом. Но мать об этом не спросила, даже не помянула о любви. Проглотила кусок пирожного, посмотрела на дочь через стол и сказала:

– Ты уверена, что ему не просто вид на жительство нужен?

Мэрилин не хватило сил взглянуть ей в глаза. Она смотрела на материны руки, крапчатые, невзирая на перчатки и лимонный лосьон, на вилку, зажатую в пальцах, на крошку, повисшую на зубце. Меж бровей у матери проступила морщинка, словно по лбу полоснули ножом. Спустя многие годы Ханна заметит такой же след ужасной тревоги у своей матери, но не узнает, откуда он взялся, а Мэрилин ни за что не признает сходства.

– Он родился в Калифорнии, мама, – произнесла она, а мать отвела взгляд и промокнула рот салфеткой, оставив на льне два красных пятна.

Утром в день свадьбы, пока ждали в суде, мать теребила застежку сумки. Приехали почти часом раньше: а вдруг пробки, а вдруг не будет парковки, а вдруг пропустят назначенное время? Джеймс надел новый костюм и то и дело охлопывал нагрудный карман – сквозь темно-синюю шерсть щупал, не потерялись ли кольца. Такой робкий, нервозный жест – Мэрилин хотелось поцеловать Джеймса тут же, у всех на глазах. Через двадцать пять минут она станет его женой. Тут мать шагнула ближе и взяла ее за локоть – стиснула будто клещами.

– Пойдем, тебе надо губы подмазать, – сказала она, подталкивая дочь к женской уборной.

Можно было догадаться, что грядет. Все утро мать роптала. Платье у Мэрилин не белое, а кремовое. Совсем не подвенечное, слишком простенькое, только медсестры так одеваются. И почему дочь не хочет венчаться? В округе полно церквей. Какая отвратительная погода в Бостоне; отчего в июне так пасмурно? Маргаритки – не свадебный цветок; почему не розы? И куда Мэрилин торопится, зачем ей взбрело замуж сию минуту, почему нельзя чуточку подождать?

Лучше бы говорила гадости. Лучше бы не чинясь облила Джеймса грязью – мол, коротышка, или бедняк, или недотепа. Но мать лишь твердила снова и снова:

– Так нельзя, Мэрилин. Ты же сама понимаешь, что так нельзя. – Не поясняя, как именно – так. И неназванное так повисло в воздухе.

Мэрилин прикинулась глухой и вынула помаду из сумки.

– Ты передумаешь, – сказала мать. – Ты еще пожалеешь.

Мэрилин выкрутила помаду из тюбика, склонилась к зеркалу, и тут мать вцепилась ей в плечи – внезапно, отчаянно. И во взгляде ужас, будто Мэрилин бежит вдоль обрыва над бездной.

– Подумай о детях, – сказала мать. – Где вам жить? Вы же везде чужие. Ты всю жизнь будешь раскаиваться.

– Хватит! – рявкнула Мэрилин и кулаком грохнула о раковину. – Это моя жизнь, мама. Моя. – Она вырвалась, помада отлетела и ускакала по плиткам. У матери на рукаве осталась длинная красная полоса – Мэрилин не поняла, как это получилось. Ни слова больше не сказав, она толкнула дверь уборной, оставив мать в одиночестве.

Джеймс глянул на свою нареченную в тревоге.

– Что случилось? – прошептал он, подавшись к ней.

Она потрясла головой и шепнула торопливо, насмешливо:

– Да ничего. Моя мамочка считает, я не за того выхожу. Надо за того, кто больше на меня похож.

А потом сгребла Джеймса за лацканы и поцеловала. Что за бред, подумала она. Все так очевидно, о чем тут говорить?

Всего несколькими днями раньше в сотнях миль от Бостона поженилась и другая пара. Белый мужчина и черная женщина разделили славнейшую из фамилий – Лавинг[13]. Спустя четыре месяца их арестуют в Вирджинии – закон напомнит им, что всемогущий Боженька не велел белым, черным, желтым и краснокожим перемешиваться, не должно быть никаких нечистокровных граждан, не положено попирать расовую гордость. Возмутятся они лишь через четыре года, пройдет еще четыре – и с ними согласится суд, но пройдет немало лет, прежде чем их поддержат люди. И не все. Вот мать Мэрилин не поддержит.

Мэрилин и Джеймс разъединились; мать уже вернулась из уборной и безмолвно наблюдала издали. Она промокала и промокала рукав полотенцем, но красная отметина проступала в расплывшейся влаге застарелым кровавым пятном. Мэрилин стерла помаду у Джеймса с верхней губы и улыбнулась, а он опять ощупал нагрудный карман. Доволен собой, решила мать Мэрилин.

В воспоминаниях Мэрилин свадьба распалась на череду слайдов: волосок тонкой белой линии в бифокальных очках судьи; узелки гипсофилы в букете; влажная дымка на винном бокале, который подняла за новобрачных Сандра, прежняя соседка Мэрилин по общаге. Ладонь Джеймса под столом в ее руке, незнакомая полоска золота холодит кожу. А через стол – тщательно завитые кудри матери, напудренное лицо, плотно сжатые губы прячут кривой резец.

Больше Мэрилин ее не видела.

Три

До похорон Мэрилин не задумывалась, как увидит дочь в последний раз. Вообразила бы трогательную киношную сцену у смертного одра: сама она седовласа, дряхла и довольна, в атласной пижаме, готова попрощаться; Лидия – взрослая женщина, уверенная и невозмутимая, обеими руками сжимает ладонь матери, сама уже стала врачом, великое колесо жизни и смерти ее не смущает. Мэрилин себе не признаётся, но в последнюю минуту она хочет видеть Лидию – не Нэта, не Ханну, даже не Джеймса, а дочь, о которой думает всегда и первым делом. Однако последний миг встречи уже миновал: к замешательству Мэрилин, Джеймс настоял на закрытом гробе. Она даже не увидит напоследок дочериного лица, и об этом она твердит Джеймсу уже три дня, то в ярости, то в слезах. А у него язык не поворачивается сказать ей, что он обнаружил на опознании: от лица в холодной воде сохранилась только половина, а другая уже отгрызена. Джеймс не слушает жену и, задом выезжая на улицу, прилипает глазами к зеркалу.

До кладбища всего четверть часа пешком, но они едут на машине. Когда выезжают на главную улицу, огибающую озеро, Мэрилин резко отворачивается влево, будто заметила что-то у мужа на плече. Не хочет видеть причал, снова пришвартованную лодку, озеро, что тянется вдаль. Джеймс плотно закрыл все окна, но снаружи ветер сотрясает древесные кроны и пускает рябь по воде. Оно останется навеки, это озеро; как ни выйдешь из дома – оно тут. На заднем сиденье Нэт и Ханна хором размышляют, станет ли мать отворачиваться от озера до конца жизни. Оно блещет на солнце, точно гладкая жестяная крыша, и у Нэта слезятся глаза. Как-то неприлично солнцу сверкать, голубеть небу. Тут, к счастью, солнце прячется за тучку, а серебристая вода сереет.

Въезжают на кладбищенскую парковку. Кладбищенский сад – гордость Миддлвуда: кладбище пополам с ботаническим садом, змеятся дорожки, латунные таблички поясняют флору. Нэт помнит школьные экскурсии с альбомами и путеводителями; как-то раз учитель пообещал лишних десять баллов тому, кто соберет больше всех разных листьев. В тот день тоже были похороны. Томми Рид прямо посреди панегирика прокрался меж рядов складных стульев к сассафрасу и отщипнул листок с нижней ветки, мистер Рексфорд не заметил, похвалил Томми за то, что он один отыскал Sassafras albidum, а одноклассники сдавленно хихикали и потом в автобусе хлопали Томми по плечу. Теперь все шагают гуськом к складным стульям, и Нэту охота вернуться в прошлое и дать Томми Риду в рыло.

В честь Лидии уроки отменили, и пришли ее одноклассницы – толпа. Джеймс и Мэрилин понимают, как давно не видели этих девочек, – годы прошли. Не сразу узнают Карен Адлер, отрастившую волосы, и Пэм Сондерс, снявшую брекеты. Джеймс вспоминает список вычеркнутых имен, ловит себя на том, что пялится во все глаза, и отворачивается. Стулья постепенно заполняются однокашниками Нэта, из девятого, из одиннадцатого класса – Нэт их, кажется, встречал, но почти не знает. Ручейком притекают соседи – даже они какие-то чужие. Родители не ходят в гости и сами никого не приглашают, у них не бывает ни званых ужинов, ни партий в бридж, ни охотничьих выездов с друзьями, ни обедов с подругами. Как и Лидия, ни с кем толком не дружат. Ханна и Нэт узнают университетских преподавателей, отцовскую помощницу, но в основном на стульях сидят незнакомцы. Чего явились-то, удивляется Нэт – но понимает, едва начинается панихида и все вытягивают шеи, глядя на гроб под сассафрасом. Их приманило зрелище внезапной смерти. Всю неделю, с тех пор как полиция протралила озеро, Лидия не исчезала из заголовков миддлвудского «Монитора». «В пруду найдена утонувшая азиатская девушка».