Читать онлайн Вонгозеро. Эпидемия бесплатно

© Вагнер Я.М.

© АО «ТНТ-Телесеть»

© ООО «Издательство АСТ»

Глава первая

Мама умерла во вторник, семнадцатого ноября.

Я узнала об этом от соседки. Особая ирония заключалась в том, что ни я, ни мама никогда не были с ней близки; это была сварливая, недовольная жизнью женщина с неприветливым лицом, как будто вырубленным из камня. В четырнадцать я с ней даже не здоровалась и с удовольствием нажимала кнопку лифта прежде, чем она успевала дойти от своей двери, тяжело дыша и с трудом переставляя ноги; автоматические двери закрывались как раз в тот момент, когда она подходила, у нее было такое смешное выражение лица – монументальное возмущение. С этим выражением она часто стояла на пороге нашей квартиры (мама никогда не приглашала ее войти) и предъявляла свои претензии: талая вода, натекшая с ботинок в холле, гость, по ошибке позвонивший после десяти вечера. «Что ей опять надо, мам?» – спрашивала я громко, когда мамины интонации становились совсем уже беспомощными; за всю жизнь она так и не научилась защищаться, и любой пустяковый конфликт в очереди, от которого у прочих участников только появлялся блеск в глазах и здоровый румянец, вызывал у нее головную боль, сердцебиение и слезы. Когда мне исполнилось восемнадцать, соседкиной еженедельной интервенции внезапно пришел конец. Скорее всего, она почувствовала, что я готова сменить маму на посту возле двери, и прекратила свои возмущенные набеги. Еще спустя какое-то время я снова начала здороваться с ней, всякий раз чувствуя какое-то смутное торжество, а потом, очень скоро, я уехала из дома, и если после моего отъезда война продолжилась, мама никогда не говорила мне об этом, так что образ сердитой, недружелюбной женщины с совершенно неподходящим к ней именем – Любовь – съежился и превратился всего-навсего в одно из незначительных детских воспоминаний.

Наверное, за прошедшие десять лет я не слышала ее голоса ни разу, но почему-то узнала ее мгновенно, стоило ей сказать «Анюта». Она произнесла мое имя и замолчала, и я немедленно поняла, что мамы больше нет. Она только дышала в трубку прерывисто и шумно и терпеливо ждала, пока я садилась на пол, пока пыталась вдохнуть, пока я плакала, еще не услышав ни слова, кроме своего имени, и я плакала, прижимая трубку к уху, и слышала ее дыхание, а сердитая женщина с именем Любовь, превратившаяся в моей памяти в размытую картинку из детства – закрывающиеся двери лифта, монументальное возмущение, – позволила мне плакать несколько минут и заговорила только после. После (я сидела на полу) она сказала, что мама совсем не мучилась, «мы, конечно, насмотрелись всякого по телевизору, но ты ничего такого не думай, ничего не было, ни судорог, ни удушья, мы тут последние дни не запираемся, Анечка, мало ли что, сама понимаешь, станет хуже – до двери дойти не успеешь, я заглянула к ней, принесла бульона, а она лежит в кровати, и лицо у нее спокойное, как будто просто перестала дышать во сне».

Мама не говорила мне, что заболела, но я почему-то чувствовала, что это обязательно произойдет. Невыносимо было жить каждый день с мыслью, что она в восьмидесяти километрах от нашего спокойного благополучного дома, каких-то сорок минут на машине, а я не могу забрать ее. Полтора месяца назад я была у нее в последний раз; Мишкину школу к тому времени уже закрыли на карантин, занятия в институтах тоже уже отменили, и кажется, поползли слухи, что вот-вот закроют кинотеатры и цирк, но все это еще не выглядело как катастрофа. Скорее, как внеурочные каникулы. Люди в масках на улице по-прежнему встречались редко и чувствовали себя неловко, потому что остальные прохожие на них глазели, Сережа каждый день еще ездил в офис. И город, город пока не закрыли, это даже не обсуждалось. Никому не могло прийти в голову, что огромный мегаполис, гигантский муравейник площадью в тысячу километров можно запечатать снаружи колючей проволокой, отрезать от внешнего мира. Что в один день вдруг перестанут работать аэропорты и железнодорожные вокзалы, и пассажиры, которых высадили из пригородных электричек, будут стоять на перроне замерзшей, удивленной толпой, как дети, у которых в школе отменили занятия, со смешанными чувствами тревоги и облегчения, провожая глазами уходящие в город пустые поезда. Ничего этого еще не случилось в тот день. Я заехала на минуту – подхватить Мишку, который у нее обедал. Мама сказала: «Анюта, поешь хотя бы, суп еще горячий», но мне хотелось вернуться домой к Сережиному приезду. Кажется, я едва успела выпить кофе и сразу засобиралась. Ни о чем толком не поговорив с ней, торопливо клюнула ее в щеку в коридоре возле двери, «Мишка, давай скорей, сейчас самые пробки начнутся», даже не обняла, ах, мамочка, мамочка.

Все случилось так быстро. В интернете вдруг появились слухи. От нечего делать я читала их и вечером пересказывала Сереже, он смеялся: «Анька, ну как ты себе это представляешь, закрыть город, тринадцать миллионов человек, правительство, и вообще, там пол-области работает, не сходи с ума, из-за какой-то респираторной ерунды, сейчас нагонят страху на вас, параноиков, вы накупите лекарств, и все потихоньку стихнет».

Город закрыли вдруг, ночью. Сережа никогда не будил меня по утрам, но я знала, что ему нравится, когда я встаю вместе с ним, варю кофе или просто сижу рядом со слипающимися глазами, пока он завтракает и гладит себе рубашку, чтобы, проводив его до двери, вернуться в спальню, накрыться с головой и доспать еще час-другой. В то утро он разбудил меня звонком:

– Малыш, загляни в интернет, пробка зверская в город, стою уже полчаса, не двигаясь.

Тон у него был слегка раздраженный, как у человека, который не любит опаздывать, но тревоги в голосе не было. Я точно помню, тревоги еще не было.

Я спустила ноги с кровати и какое-то время сидела неподвижно, просыпаясь. Поплелась в кухню, включила ноутбук, налила себе еще теплого кофе и стала ждать, пока загрузится Яндекс, чтобы посмотреть пробки, и среди новостей вроде «При крушении самолета в Малайзии никто не погиб» и «Михаэль Шумахер возвращается на трассы Формулы-1», вдруг появилась строчка: «Принято решение о временном ограничении въезда на территорию Москвы». Фраза была нестрашная, скучные плоские слова; «временное ограничение» звучало буднично и безопасно. Я прочла короткую новость до конца – четыре строчки, и пока я набирала Сережин номер, новости вдруг стали появляться одна за другой, прямо поверх первой, нестрашной надписи. Я дошла до слов «МОСКВА ЗАКРЫТА НА КАРАНТИН», и в этот момент Сережа взял трубку и сказал:

– Знаю уже. По радио только что передали. Сейчас позвоню в контору, а потом наберу тебя, ты пока почитай еще, ладно? Ерунда какая-то, – и отключился.

Вместо того чтобы дальше листать новости, я позвонила маме. В трубке раздавались длинные гудки, я сбросила вызов и набрала ее мобильный номер. Когда она наконец ответила, голос у нее был слегка запыхавшийся:

– Анюта? Ты что так рано, что случилось?

– Мам! Ты где?

– Вышла в магазин, хлеб кончился. Да что такое, Аня, я всегда в это время выхожу, что за паника?

– Вас закрыли, мама, город закрыли, в новостях передали, ты включала новости утром?

Она помолчала немного, а потом сказала:

– Хорошо, что вы снаружи. Сережа дома?

Сережа звонил с дороги еще несколько раз, я читала ему вслух всплывающие в сети подробности. Все новости были короткими, детали просачивались по кусочку, многие сообщения начинались со слов «по непроверенным данным», «источник в администрации города сообщил». Обещали, что в полуденных новостях по федеральным каналам выступит главный санитарный врач. Я обновляла и обновляла веб-страницу, пока у меня не зарябило в глазах от заголовков и букв, кофе остыл, и больше всего мне хотелось, чтобы Сережа поскорее вернулся домой. После моего третьего звонка он сказал вдруг, что пробка сдвинулась, и водители, бродившие между машин, переговариваясь и слушая обрывки новостей из радиоприемников («какой-то бред, малыш, новости раз в полчаса всего, они тут музыку крутят с рекламой, черт бы их побрал»), вернулись к своим автомобилям, которые колонной поползли в сторону города. Спустя сорок минут и пять километров выяснилось, что поток на ближайшем съезде разворачивается в область.

Сережа позвонил еще раз и сказал:

– Похоже, они не врут, город действительно закрыт, – как будто еще оставались сомнения, как будто, двигаясь в сторону города эти последние пять километров до разворота, он был уверен, что это всего лишь розыгрыш, неудачная шутка.

На лестнице затопали, и на пороге кухни появился Мишка, сонно кивнул мне и сунул нос в холодильник.

– Ты представляешь, – сказала я, – город закрыли.

– В смысле?

Он обернулся, и почему-то его заспанный вид, взлохмаченные со сна волосы и след от подушки на щеке сразу меня успокоили.

– В Москве карантин. Я бабушке звонила, она в порядке. Сережа едет домой. Но кажется, в город какое-то время попасть будет нельзя.

– Жесть, – сказал мой беспечный шестнадцатилетний мальчик, в жизни которого не было проблем горше сломанной игровой приставки.

Похоже было, что новость эта ничуть его не испугала. Может, он подумал о том, что каникулы продлятся еще на пару недель, а может, не подумал вообще ничего и, подхватив пачку апельсинового сока и печенье, просто направился назад в свою комнату.

Все это действительно было еще не страшно. Невозможно было представить себе, что карантин не закончится за несколько недель. По телевизору в эти дни говорили «временная мера», «ситуация под контролем», «в городе достаточно лекарств, поставки продовольствия организованы». Новости не шли еще бесконечным потоком, с бегущей строкой внизу экрана и прямыми включениями с улиц, которые выглядели странно пустыми, с редкими прохожими в марлевых повязках. По всем каналам еще было полно развлекательных передач и рекламы, и никто еще не испугался по-настоящему: ни те, кто оказался заперт внутри, ни мы, оставшиеся снаружи. Утра начинались с новостей, со звонков маме и друзьям, Сережа работал удаленно. Это было по-своему даже приятно – внеурочный отпуск; наша связь с городом была не прервана, а просто ограничена. Идея пробраться в город и забрать маму казалась несрочной. Впервые мы заговорили об этом невсерьез, за ужином, кажется, в первый день карантина, и после этого Сережа (и не он один, некоторые наши соседи, как выяснилось позже, делали то же самое) несколько раз уезжал. По слухам, тогда еще были перекрыты только основные трассы, а много второстепенных въездов оставались свободны, но в город попасть он так ни разу и не смог и возвращался ни с чем.

По-настоящему мы испугались в тот день, когда объявили о закрытии метро. Все случилось как-то одновременно, словно вдруг приподнялись непрозрачные занавески и информация хлынула на нас оглушительным потоком. Внезапно мы ужаснулись тому, как у нас получалось быть такими беспечными. Четыреста тысяч заболевших! Позвонила мама: «В магазинах пустые полки, но ты не волнуйся, у меня тут есть кое-какие запасы, и потом, в ЖЭКе печатают продовольственные талоны, на днях обещают начать распределять продукты», а после она сказала: «Знаешь, детка, мне становится как-то не по себе, на улице все в масках».

Потом Сережа не смог дозвониться на работу. Мобильная связь зависла, как в новогоднюю ночь, – сеть занята и короткие гудки, а к концу дня новости посыпались одна за другой: комендантский час, запрет на передвижения по городу, патрули, раздача лекарств и продуктов по талонам, коммерческие организации закрыты, в школах и детских садах организованы пункты экстренной помощи. Ночью до нас дозвонилась моя школьная подруга Ленка и плакала в трубку: «Анечка, какие пункты, там просто лазареты, на полу лежат матрасы, на них – люди, как на войне».

С этого дня не было вечера, когда бы мы с Сережей не строили планов как-то проникнуть через карантин, через кордоны хмурых, вооруженных мужчин в респираторах. Вначале эти кордоны были составлены из пластмассовых красно-белых кубиков, каких много у каждого поста ГАИ и которые легко можно было бы раскидать машиной на полном ходу. Бетонные балки с торчащей из них ржавеющей на ветру арматурой появились позже. «Ну не будут же они стрелять в нас, у нас большая тяжелая машина, мы могли бы объехать полем, ну давай дадим им денег», – я сердилась, спорила, плакала, «надо забрать маму и Ленку, мы должны хотя бы попробовать», и в один такой вечер волна этого спора наконец вынесла нас из дома. Сережа рассовывал по карманам деньги; молча, не глядя на меня, шнуровал ботинки, вышел, вернулся за ключами от машины. Я так боялась, что он передумает, что схватила с вешалки первую попавшуюся куртку, крикнула Мишке:

– Мы за бабушкой, никому не открывай, понял? – и, не дождавшись ответа, выбежала за Сережей.

По дороге мы молчали. Трасса была пустая и темная, до освещенного куска шоссе оставалось еще километров двадцать. Навстречу нам попадались редкие машины – вначале из-за изгиба дороги появлялось облако рассеянного белого света, чтобы затем, мигнув, превратиться в тускло-желтый ближний, и от этих приветственных подмигиваний встречных автомобилей становилось немного спокойнее. Я смотрела на Сережин профиль, упрямо поджатые губы и не решалась протянуть руку и прикоснуться к нему, чтобы не разрушить импульс, который после нескольких дней споров, слёз и сомнений заставил его услышать меня, поехать со мной; я просто смотрела на него и думала – я никогда ни о чем больше не попрошу тебя, только помоги мне забрать маму, пожалуйста, помоги мне.

Мы миновали холмистые муравейники коттеджных поселков, безмятежно мерцающих окнами в темноте, и въехали на освещенный участок дороги: фонари, как деревья, склонившие желтые головы по обе стороны широкого шоссе, большие торговые центры с погасшими огнями, пустые парковки, опущенные шлагбаумы, рекламные щиты «Элитный поселок Княжье озеро», «Земля от собственника». Когда впереди показался кордон, блокирующий въезд в город, я даже вначале не сразу поняла, что это: две патрульные машины с включенными фарами, небольшой зеленый грузовичок на обочине, несколько лежащих на асфальте длинных бетонных балок, издали похожих на гигантскую пастилу, одинокая человеческая фигура. Все это выглядело так несерьезно, так игрушечно, что я впервые в самом деле поверила в то, что у нас может получиться, и пока Сережа сбавлял скорость, вытащила телефон и набрала мамин номер, и сказала ей:

– Мы едем, мам, слышишь? Мы сейчас приедем за тобой, – и дала отбой.

Прежде чем выйти из машины, Сережа зачем-то открыл и снова закрыл бардачок, хотя ничего оттуда не вытащил. Он оставил двигатель включенным, и несколько мгновений, пока он шел к кордону – медленно, неохотно, будто мысленно прокручивая в голове то, что придется сказать, я просто смотрела ему в спину, а потом выскочила следом. По звуку позади понятно было, что дверь не захлопнулась, но я не стала возвращаться и почти побежала. Сережа стоял уже напротив затянутого в камуфляж человека, неуклюжего, как медведь. Было холодно, под подбородком у человека была маска, которую он стал торопливо натягивать на лицо, как только увидел нас, безуспешно пытаясь ухватить ее рукой в толстой перчатке. В другой руке он держал сигарету, выкуренную до половины. В одной из патрульных машин за его спиной виднелось несколько силуэтов, неярко светился экранчик, и я подумала – они смотрят телевизор, это обычные люди, такие же, как мы. Мы сможем договориться.

Сережа остановился в пяти шагах, и я мысленно похвалила его: поспешность, с которой человек натягивал маску, заставляла предположить, что ближе подходить не стоит. Потом он произнес подчеркнуто-бодрым голосом:

– Командир, как бы нам в город попасть, а?

И это оказалась неправильная интонация, совсем не подходящая. Даже по тому, как он сложил губы, заметно было, как трудно дается ему это напускное дружелюбие, как он не уверен в успехе. Человек поправил маску и положил руку на автомат, висевший у него на плече. В его жесте не было угрозы, все выглядело так, как будто ему просто некуда больше девать руки. Он молчал, и Сережа продолжил тем же неестественно приветливым голосом:

– Дружище, очень надо. Сколько вас – пятеро? Может, договоримся? – и полез в карман.

Дверца стоящей позади патрульной машины слегка приоткрылась, и в этот момент человек, положивший руку на автомат, молодым ломающимся голосом сказал:

– Не положено, разворачивайтесь.

И махнул рукой с недокуренной сигаретой в сторону разделителя, и оба мы машинально посмотрели туда. Из металлической разделительной ленты был аккуратно вырезан кусок, и на снегу по обе стороны ленты отчетливо виднелась колея.

– Подожди, командир, – начал Сережа, но по глазам человека с автоматом уже ясно было, что ничего не выйдет и нет смысла звать его командиром, предлагать ему деньги, потому что сейчас подойдут остальные, и нам придется возвращаться к машине, разворачиваться в колее, проложенной теми, кто пытался проникнуть в запечатанный город до нас и точно так же не преуспел; так что я отодвинула Сережу и сделала еще четыре шага вперед, и встала почти вплотную к человеку с автоматом, и тогда только увидела, что он совсем молодой, может быть, лет двадцати, и постаралась взглянуть ему прямо в глаза, и сказала:

– Послушай.

Я сказала «послушай», хотя никому никогда не тыкаю, это важно. «Вы» устанавливает дистанцию. Вот я – взрослая, образованная, благополучная, а вот этот мальчик с темными оспинками на щеках там, где их не скрывает белая маска, но сейчас я точно должна сказать ему «ты»:

– Послушай, – сказала я. – Понимаешь, там моя мама. Мама у меня там, она совсем одна, она здорова. У тебя есть мама? Ты ее любишь? Ну пусти нас, пожалуйста, никто не заметит. Или хочешь, я одна проеду, а он меня тут подождет? А? Давай? У меня ребенок дома, я точно вернусь, обещаю тебе, я поеду одна и вернусь через час, ну пусти меня!

В его глазах появилась неуверенность, я заметила ее и приготовилась сказать что-то еще, но тут позади него появился второй, в такой же маске и с таким же автоматом на плече:

– Семенов, что у тебя тут?

И тогда я, стараясь смотреть им в глаза по очереди, чтобы не дать им опомниться и переглянуться, заговорила быстро:

– Ребята, ну ладно вам. Пожалуйста. Мне просто маму забрать, маму, я туда и обратно, за час обернусь. А муж меня тут подождет, да? Сережа, ты же тепло одет, погуляешь тут? Я скоро!

И тот, постарше, вдруг вышел вперед, оттеснив молоденького Семенова с почти догоревшей сигаретой в руке, и сказал громко, почти крикнул:

– Не положено, сказано вам! Как будто это я придумал! Разворачивайтесь быстро, у меня приказ, идите в машину! – и махнул автоматом, и в жесте этом не было опять никакой угрозы, но я не успела сказать ничего больше, потому что молоденький Семенов, с досадой бросив под ноги окурок, произнес почти жалостливо:

– Вокруг кольцевой натянули колючку, там еще один кордон. Даже если б мы вас пустили, там не проедете.

– Пошли, малыш, пошли, всё, – сказал Сережа сразу, как будто ждал этих слов, взял меня за руку и почти насильно потащил назад, к машине.

– Спасибо, мужики, я понял, – говорил он и тянул меня за собой, а я знала, что спорить уже бесполезно, но все еще пыталась придумать что-то, хоть что-нибудь, чтоб они все-таки меня пропустили, и ничего, ничего не пришло мне в голову.

Когда мы сели в машину, Сережа снова почему-то открыл и закрыл бардачок и, прежде чем тронуться с места, сказал мне:

– Это уже не милиция и не ДПС. Ты посмотри на форму, Анька, это регулярные войска.

И пока он разворачивал машину, пока под колесами хрустела снежная колея, я снова вытащила телефон и набрала мамин номер, первый на букву «М», «мама». Она сняла трубку после первого же гудка и закричала:

– Алло, Аня, детка! Алло! Что у вас там происходит?

И я сказала почти спокойно:

– Все хорошо, мам. Не получилось. Надо подождать, еще немножко. Мы что-нибудь придумаем.

Какое-то время она не говорила ничего, и слышно было только ее дыхание – так отчетливо, словно она сидела рядом со мной, в машине. Потом она сказала:

– Ну конечно, малыш.

– Я позвоню тебе попозже, вечером, ладно?

Я нажала отбой и стала рыться в карманах, мне даже пришлось привстать на сиденье. Желтые фонари летели мимо. Скоро должна была закончиться освещенная часть дороги, впереди уже виделись граница света и тьмы и мерцающие огоньки коттеджных поселков, дома ждал Мишка.

– Представляешь, я забыла дома сигареты, – сказала я Сереже и заплакала.

Ровно через неделю, во вторник, семнадцатого ноября, мама умерла.

Глава вторая

Этот сон снился мне всю жизнь. Иногда раз в год, иногда – реже, но стоило мне начать его забывать, он обязательно приходил снова: мне нужно добраться куда-то, совсем недалеко, где меня ждет мама, и я двигаюсь вперед, но очень медленно. То и дело мне встречаются какие-то ненужные лишние люди, и я зачем-то вязну в разговорах с ними, как в паутине, а когда наконец почти достигаю цели, понимаю вдруг, что опоздала. Что мамы там нет, что ее нигде нет, и я никогда ее больше не увижу. Я просыпалась от собственного крика, с мокрым от слёз лицом, пугая лежащего рядом со мной мужчину, и даже если он обнимал меня и пытался утешить, я отбивалась и отталкивала его руки, оглушенная своим несокрушимым одиночеством.

Девятнадцатого ноября наш телефон замолчал насовсем; вместе с ним отключился и интернет. Обнаружил это Мишка – единственный, кто пытался хотя бы сделать вид, что жизнь идет своим чередом. Выныривая из полусонной комы, в которую меня погружали таблетки, я отправлялась проверить, где они – два человека, которые у меня остались. Иногда я заставала их над компьютером, листающими ленту новостей. Иногда Сережа пропадал во дворе и рубил там дрова, хотя трудно было представить себе более бессмысленное занятие. А Мишка – Мишка все еще висел в интернете, крутил ролики на Ютьюбе или играл в онлайн-игры, и видеть это было почему-то особенно невыносимо, но стоило мне раскричаться, как тут же хлопала входная дверь и, впустив в дом струю холодного воздуха, появлялся Сережа, уводил меня в спальню и заставлял выпить еще одну таблетку.

В день, когда пропала связь, я проснулась от того, что Сережа тряс меня за плечо:

– Анька, малыш, вставай. Ты нам нужна. Интернет умер, новости теперь только по тарелке, нашего с Мишкой английского не хватает. Пошли, переведешь нам.

В гостиной я обнаружила включенный телевизор, а перед ним на диване – Мишку с раскрытым оксфордским словарем на коленях. Лицо у него было сосредоточенное и несчастное, как на экзамене, потому что с двух сторон от него сидели взрослые: наши соседи из трехэтажного дворца с жуткими башенками, красавица Марина и ее толстый муж Лёня. На полу их маленькая дочка копалась в вазе с ракушками, которые мы привезли из свадебного путешествия. Судя по раздувшейся щеке, одна из ракушек уже была у девочки во рту, и тонкая сверкающая нитка слюны тянулась от подбородка к остальным хрупким сокровищам. Сережа тянул меня за руку по лестнице вниз. Наверное, два дня таблеток и слёз не прошли даром, потому что Марина, подняв на меня глаза (несмотря на ранний час, макияж ее был безупречен – есть женщины, которые выглядят совершенными ангелами в любое время суток), быстро поднесла руку ко рту и даже попыталась вскочить:

– Господи, Аня! С тобой все в порядке?..

– Мы здоровы, – поспешно сказал Сережа, и я тут же рассердилась на него за эту поспешность, как будто это мы сидели в их гостиной, позволив нашему ребенку обсасывать чужие романтические воспоминания. – У нас тут просто, понимаете…

Чтобы не дать ему закончить фразу (молчи, молчи!), я наклонилась к девочке и, разжав мокрые от слюны цепкие пальчики, выдернула вазочку и поставила ее повыше.

– Я нормально, – сказала я быстро. – А малышка ваша вот-вот подавится. Марина, ты бы ракушку вынула у нее из рта, это все-таки не конфета.

Сережа тихонько хмыкнул у меня за спиной, и, обернувшись, я не могла ему не улыбнуться.

Я терпеть не могла их обоих – и Марину, и ее несложного шумного Лёню, под завязку набитого деньгами и неумными анекдотами. В подвале у Лёни стоял бильярдный стол, и вежливый Сережа время от времени по выходным отправлялся туда поиграть.

В первые полгода нашей жизни в поселке я честно пыталась составить ему компанию, но оказалось, я не могу даже делать вид, что мне весело с ними. Зачем ты к ним ходишь, они ведь тоже тебе не нравятся, говорила я Сереже, и он всегда отвечал: «Да ладно тебе, привереда, соседи есть соседи, когда живешь в деревне, с ними надо общаться». И вот теперь эти двое сидели в моей гостиной, а мой сын с отчаянием на лице пытался перевести им новости CNN.

Пока Марина выуживала последнюю ракушку из-за щеки своей дочери, Лёня по-хозяйски похлопал по дивану рядом с собой и сказал:

– Ну-ка, Анька, садись и переводи. Наши врут, похоже, безбожно. Хочу знать, что творится в мире.

Я опустилась на краешек журнального стола – мне до смерти не хотелось садиться рядом, – повернулась к телевизору и тут же перестала обращать внимание на Маринино беспомощное бормотание «Даша, плюнь, плюнь, я сказала» и Лёнино зычное «Ничего без няни не может, а ее карантином отрезало, прикинь, третья неделя пошла». Я подняла руку, и они замолчали разом, на полуслове, как будто кто-то выключил звук. Сидя на жестком столике, я слушала и читала бегущую строку внизу экрана, десять минут или пятнадцать, и за спиной у меня было тихо. А когда я наконец обернулась, Марина сидела на полу, зажав в руке мокрую ракушку, добытую из Дашиного рта, а Лёня держал дочь на коленях, зажимая ей рот рукой, и глаза у него были очень серьезные, такого взрослого выражения я ни разу у него не видела. Рядом замер Мишка, худое лицо с длинным носом, уголки губ опущены, брови приподняты, как у карнавального Пьеро, словарь скатился с коленей на пол – видимо, его познаний в английском все-таки хватило для того, чтобы понять главное.

– Везде то же самое, – сказала я. – В Японии семьсот тысяч заболевших, а китайцы даже не дали статистику. Австралийцы и англичане закрыли границы, только это им не помогло, они тоже опоздали. Самолеты не летают нигде. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон – все крупные города в Штатах на карантине, и вся Европа в такой же жопе, как и мы, – это если вкратце. Они говорят, что создали международный фонд и работают над вакциной. Еще говорят, что раньше, чем через два месяца, вакцины не будет.

– А про нас что? – Лёня отнял руку от лица девочки, которая немедленно принялась сосать палец; оба смотрели на меня, и я впервые заметила, как они похожи. Бедная малышка, в ней не было ничего от тонкокостной породистой Марины, Лёнины близко посаженные глазки, толстые мучнистые щеки и торчащий из них треугольной горошиной подбородок.

– Да что им мы. Про нас говорят мало. Тоже все плохо и тоже везде. На Дальнем Востоке особенно, китайскую границу не закроешь, они говорят, там треть населения инфицирована. Питер закрыли, Нижний закрыли.

– А Ростов, про Ростов они что говорят?

– Лёнь, да не говорят они про Ростов. Они про Париж говорят, про Лондон.

Неожиданно это было даже приятно, четыре пары испуганных глаз, прикованных к моему лицу; они ждали каждого моего слова, как будто от этого зависело что-то очень важное.

– У меня мама в Ростове, – сказал Лёня тихо. – Я неделю туда дозвониться не мог, а теперь телефон совсем сдох, чтоб его. Ань? Ань, ты чего?

Пока Сережа подталкивал Лёню с девочкой на руках и озирающуюся Марину к выходу («Серёг, да что я сказал-то? Случилось чё? Может, помощь нужна?»), я пыталась сделать вдох, но горло сжалось (не говори им, не говори!), и вдруг поймала Мишкин взгляд. Он смотрел на меня, закусив губу, и лицо у него было горестное, беспомощное. Я протянула к нему руку, и он прыгнул ко мне с дивана, и столик предательски затрещал под его весом.

– Мам, что же теперь будет?

И тогда я сказала:

– Ну, первым делом мы, конечно, сейчас сломаем журнальный столик.

И он сразу же засмеялся сквозь слезы. Маленького, его всегда было очень легко рассмешить сквозь любые горести, это был самый быстрый способ успокоить его, когда он плакал. Вернулся Сережа, я посмотрела на него поверх Мишкиной головы, и смеяться мне расхотелось.

– Ты знаешь, по-моему, дальше будет только хуже, – сказала я. – Что будем делать?

Остаток дня мы втроем – я, Сережа и даже Мишка, забросивший свои игры, провели в гостиной возле включенного телевизора, как будто ценность этого последнего оставшегося у нас канала связи с внешним миром стала нам очевидна только что, и мы торопились проглотить как можно больше информации прежде, чем и эта ниточка оборвется. Правда, Мишка сказал:

– Спутнику точно ничего не будет, мам, что бы они там ни отключали, он летает себе и летает, – но оставался с нами до тех пор, пока наконец не заснул, уронив взлохмаченную голову на подлокотник дивана.

Ближе к вечеру Сережа погасил свет, развел огонь в камине и принес из кухни бутылку виски и два стакана. Мы сидели на полу возле дивана со спящим Мишкой, которого я укрыла пледом, и пили. Теплое оранжевое мерцание огня в топке смешивалось с голубоватым свечением экрана, телевизор тихонько бубнил и показывал в основном те же кадры, которые мы видели утром, – дикторы на фоне географических карт с красными зонами, опустевшие городские улицы, машины скорой помощи, военные, раздача лекарств и продуктов (лица людей в очередях отличались только цветом масок), закрытая Нью-Йоркская фондовая биржа. Я уже ничего не переводила. Мы сидели молча и просто смотрели на экран, и на мгновение мне вдруг показалось, что это обычный вечер, каких уже было много в нашей жизни, и мы просто смотрим нудноватый фильм о конце света, в котором немного затянулась завязка. Я положила голову Сереже на плечо, а он прижался щекой к моей макушке и шепнул едва слышно, чтобы не разбудить Мишку:

– Ты права, малыш. Все это просто так не закончится.

Звук, разбудивший меня, прекратился в тот момент, когда я открыла глаза.

В комнате было темно; огонь в камине погас, а едва тлеющие красным угли уже не давали света. Позади сопел Мишка, а рядом, неудобно откинув голову, спал Сережа. Спина у меня затекла от долгого сидения на полу, но я не шевелилась, пытаясь вспомнить, что именно заставило меня проснуться. Несколько бесконечно долгих секунд я сидела в полной тишине, напряженно вслушиваясь, и как только почти уже поверила в то, что этот странный звук мне просто приснился, он раздался снова, прямо за моей спиной – требовательный, громкий стук в оконное стекло. Я повернулась к Сереже и схватила его за плечо. В полумраке я увидела, что глаза его открыты; он приложил палец к губам и, не поднимаясь на ноги, чуть наклонился вправо и нашарил свободной рукой чугунную кочергу, которая легонько звякнула, когда он снимал ее с крючка.

Впервые за два года, которые мы прожили в этом светлом, легком и прекрасном доме, я остро пожалела о том, что вместо угрюмой кирпичной крепости с решетчатыми окошками-бойницами, как у большинства наших соседей, мы выбрали воздушную деревянную конструкцию с прозрачным фасадом, составленным из стремящихся к коньку крыши огромных окон. Я вдруг почувствовала хрупкость этой стеклянной защиты, как будто и гостиная наша, и весь дом позади нее, со всеми уютными мелочами, любимыми книгами, легкими деревянными лестницами, с Мишкой, безмятежно спящим на диване, – всего лишь игрушечный кукольный домик без передней стенки, куда в любую минуту извне может проникнуть гигантская чужая рука и нарушить привычный порядок, переворошить и рассыпать, выдернуть любого из нас.

Мы посмотрели в сторону окна – возле балконной двери, ведущей на веранду, на фоне ночного неба отчетливо темнела человеческая фигура.

Сережа сделал попытку подняться; я вцепилась в руку, которой он сжимал кочергу, и зашептала:

– Подожди, не вставай, не надо!

И тут за стеклом послышался голос:

– Ну что вы там замерли, защитники брестской крепости! Я отлично вижу вас через стекло, Сережка, открывай!

Сережа со звоном уронил кочергу на пол и бросился к балконной двери. Проснулся Мишка, сел на диване и тер глаза, диковато озираясь. Дверь открылась, в гостиной запахло морозным воздухом и табаком, а стоявший за стеклом человек шагнул внутрь и проговорил:

– Включите свет, партизаны, черт бы вас побрал.

– Привет, пап, – сказал Сережа, нашаривая выключатель на стене, и только тут я выдохнула, поднялась на ноги и подошла поближе.

С отцом Сережа познакомил меня не сразу, а почти через полгода после того, как бывшая жена наконец ослабила хватку, постразводные страсти немного утихли и наша жизнь постепенно стала входить в нормальную колею. Этот шумный нескладный человек завоевал мое сердце прямо с порога маленькой квартирки в Чертаново, которую мы с Сережей сняли тогда, чтобы жить вместе. Он с аппетитом оглядел меня с головы до ног, крепко и как-то совсем не по-отечески обнял и немедленно велел звать себя «папа Боря», хотя я так ни разу и не смогла себя заставить это произнести, вначале вообще избегая прямых обращений, а потом, спустя еще год или около того, остановившись на нейтральном «папа». На «ты» я с ним так и не перешла. Мне с самого начала было очень легко с ним, легче, чем в компании Сережиных друзей, привыкших видеть его совсем с другой женщиной, с их подчеркнуто вежливыми паузами, возникавшими всякий раз, когда я открывала рот, как будто им нужно было время для того, чтобы вспомнить – кто я такая. Я постоянно ловила себя на попытках понравиться им почти любой ценой и ненавидела себя – за эту глупую детскую конкуренцию с женщиной, которую я даже не знала, которую никогда не видела. За то, что тем не менее чувствую себя перед ней виноватой. А вот с ним мне было легко, но «папа Боря» бывал у нас нечасто. Мне всегда казалось, что Сережа одновременно гордится отцом и стыдится его, какая-то у них была сложная история в прошлом, хотя они никогда об этом не говорили. Они редко созванивались, а виделись еще реже – отца даже не было на нашей свадьбе. Я подозревала, все дело было в том, что у него не было приличного костюма; довольно давно он неожиданно для всех бросил карьеру университетского преподавателя, сдал свою московскую квартирку и уехал насовсем в деревню где-то под Рязанью, и жил с тех пор почти безвылазно в старом одноэтажном доме с печкой и туалетом на улице, потихоньку браконьерствовал и, по Сережиным словам, здорово пил с местными мужиками, среди которых завоевал себе непререкаемый авторитет.

Он стоял посреди освещенной теперь гостиной, щурясь от внезапного света. На нем была видавшая виды Сережина охотничья куртка, а на ногах огромные серые валенки без калош, вокруг которых на теплом полу уже начинала образовываться небольшая лужица. Сережа качнулся было ему навстречу, но они как-то неловко застыли в шаге друг от друга и так и не обнялись, и тогда я встала между ними и обняла их обоих. Сквозь густые уютные запахи табака и дыма вдруг отчетливо потянуло спиртом, и я даже удивилась сначала – как он доехал, но тут же сообразила, что навряд ли на дорогах сейчас кому-нибудь есть до этого дело. Я прижалась щекой к вытертому воротнику его куртки и сказала:

– Как хорошо, что вы здесь. Есть хотите?

Через четверть часа на плите шипела яичница, и все мы, включая Мишку, который отчаянно таращил глаза, чтобы не заснуть, сидели вокруг кухонного стола. Часы показывали половину четвертого утра, и вся кухня уже пропахла чудовищными папиными сигаретами – он признавал только «Яву». Пока готовилась еда, они с Сережей успели выпить «по одной», а когда я поставила перед ними дымящиеся тарелки и Сережа приготовился налить еще, папа неожиданно накрыл рюмку своей большой ладонью с пожелтевшими от никотина пальцами и сказал:

– Все, хватит, я тут не за этим. Я приехал сказать вам, дети, что вы идиоты. Какого черта вы сидите тут в этом своем стеклянном домике с дурацкой яичницей и делаете вид, что все в порядке? У вас даже калитка не закрыта! И хотя, конечно, ваша смешная калитка, декоративный заборчик и вообще вся эта пародия на безопасность даже ребенка не остановит, я все-таки ожидал от вас большей сообразительности.

Тон у него был шутливый, но глаза не улыбались. Я вдруг увидела, что большая рука, в которой он держал очередную зажженную сигарету, дрожит от усталости и пепел падает прямо в тарелку с яичницей. Что лицо у него серое, а вокруг глаз – темные круги. В своем старом свитере с вытянутым воротом (наверняка тоже Сережином), толстых штанах и валенках, которые он и не подумал снимать, посреди нашей чистенькой светлой кухни он выглядел огромной чужеродной птицей, а мы втроем действительно сидели вокруг него как перепуганные дети и ловили каждое его слово.

– Я очень надеялся, что вас здесь уже не найду. Что вам хватит ума понять, что происходит, и вы давно уже заколотили свой кукольный домик и сбежали отсюда, – продолжил он, отхватив вилкой пол-яичницы и держа ее на весу. – Но, учитывая этот ваш современный бездумный идиотизм, я решил-таки проверить и, к сожалению, оказался прав.

Мы молчали – ответить нам было нечего. Папа с сожалением посмотрел на яичницу, дрожащую на вилке, положил ее обратно в тарелку и отодвинул в сторону. Видно было, что он думает, как начать, и какая-то часть меня уже знала, что́ именно он сейчас скажет, и чтобы хоть немного оттянуть этот момент, я дернулась, чтобы встать и убрать со стола, но он остановил меня:

– Подожди, Аня, это недолго. Город закрыли две недели назад, – он сидел теперь, сложив руки перед собой и опустив голову, – а с момента, как появились первые заболевшие, прошло чуть больше двух месяцев, если, конечно, нам не врут. Я не знаю, сколько человек должно было умереть прежде, чем они решили закрыть город, но, судя по тому, что они уже отключили нам телефоны, все происходит быстрее, чем они рассчитывали, – он поднял голову и посмотрел на нас, – ну же, дети, сделайте лица немного поумнее. Вы что, никогда не слышали, что такое математическая модель эпидемии?

– Я помню, пап, – сказал вдруг Сережа.

– А что такое модель эпидемии? – тут же спросил Мишка. Глаза у него были круглые.

– Это очень старая штука, Мишка, – сказал папа, но смотрел при этом на меня. – Мы их рассчитывали еще в семидесятые годы для института Гамалеи. Сейчас я, конечно, давно уже вышел в тираж, но, полагаю, общие принципы не изменились. Точные науки не пропьешь, дети, это как ездить на велосипеде. Если коротко, тут все зависит от болезни – как именно она передается, насколько заразна, какой у нее инкубационный период и процент смертности. А еще очень важно, как именно власти с этой болезнью борются. Мы просчитали тогда семнадцать инфекций – от чумы до банального гриппа. Я не врач, я – математик, и про этот новый вирус знаю очень мало. Не буду мучить вас дифференциальными уравнениями, но, судя по скорости, с которой все развивается, карантин им особенно не помог. Вместо того чтобы выздоравливать, люди мрут, и мрут стремительно. Может, они не так этот вирус лечат, может, им нечем его лечить, а может, они просто еще не нашли способа. Как бы там ни было, я не думаю, что город уже погиб, но он погибнет, и очень скоро. И когда все это начнется, на нашем с вами месте я постарался бы быть от него подальше.

– Что начнется? – спросила я, и тут заговорил Сережа:

– Они прорвутся наружу, Ань. Те, кто в городе. Те, кто не успел заболеть, вместе с теми, кто уже заразился, но еще не знает об этом. А еще они возьмут с собой тех, кто на самом деле болен, потому что нельзя же их там бросить. Они поедут мимо нас во все стороны. Они будут стучаться в твою дверь и просить воды, или поесть, или пустить их переночевать, и как только ты сделаешь что-нибудь из этого, ты заболеешь.

– А если ты им откажешь, Аня, – сказал папа, – они могут быть очень обижены на тебя за это, так что вся эта история не сулит нам ничего, кроме неприятностей.

– Сколько у нас времени, пап, как ты думаешь? – спросил Сережа.

– Не очень много. Я думаю, неделя от силы, и очень надеюсь, что мы не опоздаем. Я, конечно, ругал вас, дети, но и сам я хорош. Вы всего-навсего глупые маленькие буржуи, а мне, старому дураку, надо было не водку пить в деревне, а ехать к вам сразу, как только они объявили этот свой карантин. Кое-какие нужные вещи я привез с собой, но не все, конечно. Денег у меня с собой было немного, и я торопился, так что нам предстоит пара очень суматошных дней. Сережка, сходи, открой ворота, надо загнать мою машину во двор. Боюсь, моя старушка никуда уже не поедет. Последние километры я всерьез опасался, что придется идти к вам пешком, – и пока он вставал и рылся в карманах в поисках ключей, я смотрела на него и думала, что этот большой нескладный человек, про которого мы совсем забыли и которому ни разу даже не позвонили с тех пор, как все началось, бросил свою рязанскую деревню, загрузил в машину весь свой нехитрый скарб и готов был бросить его посреди дороги, если сдохнет его двадцатилетняя Нива, и идти пешком по морозу, просто чтобы убедиться в том, что мы все еще здесь, и заставить нас сделать то, что кажется ему разумным. Видно было, что Сережа подумал о том же – мне даже показалось, что он сейчас скажет что-нибудь, но он просто взял ключи от машины и пошел к выходу.

Когда дверь закрылась, мы остались на кухне втроем. Папа Боря снова сел, посмотрел на меня без улыбки и сказал:

– Плохо выглядишь, Аня. С мамой что?

Я быстро замотала головой, отворачивая лицо, и он сразу же взял меня за руку и задал еще один вопрос:

– От Иры с Антошкой слышно что-нибудь?

И тогда я почувствовала, как слезы высыхают у меня на глазах, не успев пролиться, потому что я забыла, совсем забыла и про Сережину первую жену, и про пятилетнего Антошку. Я прижала руку ко рту и с ужасом покачала головой еще раз, а он нахмурился и спросил:

– Как думаешь, он согласится уехать без них? – и тут же сам себе ответил: – Хотя ладно, что сейчас об этом. Нам для начала самим бы придумать, куда ехать.

В эту ночь мы больше ничего уже не обсуждали. Когда Сережа вошел в дом, сгибаясь под тяжестью огромного брезентового рюкзака, папа вскочил ему навстречу, бросив на меня короткий предупредительный взгляд, и разговор был закончен. Следующие полчаса они, всякий раз старательно топая ногами на пороге, чтобы стряхнуть снег, носили из Нивы, стоявшей теперь на парковке перед домом, какие-то мешки, сумки и канистры. Сережа предложил было оставить большую часть вещей в машине: «Они же не нужны нам прямо сейчас, пап», но папа был непреклонен, и скоро весь его разномастный багаж был сложен на хранение в кабинете, куда затем отправился и он сам, отказавшись от предложенного белья.

– Не надо мне стелить, Аня, я прекрасно устроюсь на диване. Спать осталось недолго, заприте двери и ложитесь. Утром поговорим, – сказал он и, так и не сняв валенок, протопал в кабинет, оставляя за собой мокрые следы на полу, и плотно затворил за собой дверь.

Его слова прозвучали, как команда. Сначала, не сказав нам ни слова, отправился в постель Мишка, я слышала, как наверху хлопнула дверь его комнаты. Сережа тоже ушел наверх, а я прошла по первому этажу, выключая свет. С тех пор как мы переехали сюда, этот тихий ночной обход стал одним из моих любимых ритуалов: после отъезда гостей или после обычного спокойного вечера втроем дождаться, пока все разойдутся по спальням, а после вытряхнуть пепельницы, убрать посуду со стола, задернуть шторы и поправить диванные подушки. Выкурить в тишине последнюю сигарету и отступить по освещенной лестнице на второй этаж, оставив за собой внизу уютную сонную темноту. Немного постоять возле Мишкиной двери и наконец войти в нашу темную спальню, сбросить одежду, скользнуть под одеяло к засыпающему Сереже и прижаться к его теплой спине.

Глава третья

Проснувшись, я открыла глаза и взглянула в окно, попыталась понять, сколько сейчас времени, но по серому ноябрьскому полумраку за окном невозможно было догадаться, утро сейчас или вторая половина дня. Постель рядом со мной была пуста, и какое-то время я лежала без движения, прислушиваясь. В доме было тихо. Никто не разбудил меня, и несколько мгновений я боролась с искушением закрыть глаза и заснуть снова, как часто делала в последние дни, но потом все-таки заставила себя встать, набросить на плечи халат и спуститься вниз. Мне не показалось – дом был пуст. В кухне снова пахло папиными сигаретами, на столе среди остатков завтрака стоял еще теплый кофейник. Я налила себе кофе и стала собирать со стола тарелки. Хлопнула входная дверь и вошел папа.

– Сдохла машина, – сказал он каким-то торжествующим тоном, словно радуясь тому, что оказался прав. – Придется бросить старушку здесь. Слава богу, у вас обоих внедорожники, была бы у тебя какая-нибудь девчачья ерунда на колесах, не знаю, что бы мы делали.

– Доброе утро, папа, – сказала я. – А где все?

– Мы не стали тебя будить, Анюта, – он подошел поближе и положил мне руку на плечо. – Уж слишком измученный вид у тебя был вчера ночью. Давай пей кофе, у нас много дел с тобой. Сережку с Мишкой я услал за покупками. Не волнуйся, дальше Звенигорода они не поедут, да это и не нужно. Список у нас большой, но не очень разнообразный, все можно купить в окрестностях. Если повезет и соседи ваши еще не сообразили, что запасаться нужно не вермутом и оливками без косточек, за пару дней соберем все, что нужно, и можно будет выезжать.

– Так куда же мы поедем?

– Для начала главное – уехать отсюда. Слишком вы близко к городу, Аня, а для нас сейчас чем дальше, тем лучше. Мы с Сережкой поговорили утром, решили, что сперва вернемся ко мне, в Левино – все-таки двести километров от Москвы, народу немного. От трассы далеко. У нас там речка, лес, охотхозяйство рядом. Поедем туда, а дальше видно будет.

При дневном свете, в привычной уютной атмосфере нашей кухни – запах кофе, неубранная посуда, хлебные крошки, Мишкина домашняя оранжевая кофта с капюшоном на спинке стула – все, сказанное вчера за этим столом, сегодня казалось нереальной фантазией. За окном проехала машина. Я представила себе папин темный двухкомнатный домик, в который мы зачем-то должны уехать из нашего продуманного удобного мира, но у меня не было сил с ним спорить.

– Что я должна делать? – спросила я.

По выражению моего лица он, наверное, догадался, о чем я думаю, и то, что я все-таки не стала возражать, обрадовало его.

– Ничего, Аня, прокатимся. Можно подумать, вам есть чем заняться, – сказал он примирительно. – А если я вдруг оказался не прав, вы всегда успеете вернуться назад. Пойдем, покажешь мне, где у вас теплые вещи. Я тут список тебе набросал. Подумай, может, захочешь взять еще что-нибудь.

Через час с небольшим на полу нашей спальни кучками была сложена одежда: теплые куртки, шерстяные носки, свитера, белье. Особенное папино одобрение заслужили добротные ботинки на меху, которые Сережа купил нам с Мишкой в прошлом году перед поездкой на Байкал. «Дети, вы небезнадежны!» – объявил он торжественно. Я носила вещи из шкафа, он сортировал их. Время от времени я подходила к окну и смотрела на дорогу. Начинало темнеть, и мне очень хотелось, чтобы Сережа с Мишкой вернулись поскорее. В доме напротив зажегся свет, и я заметила мужскую фигуру на балконе второго этажа – это Лёня вышел покурить, Марина не позволяла ему дымить в доме. Увидев меня, он помахал мне рукой, и я в очередной раз привычно подумала о том, что нужно наконец повесить непрозрачные шторы; переехав загород, мы и не подозревали, что все, происходящее у нас во дворе и в доме, прекрасно видно соседям – до тех пор, пока Лёня, в обычной своей беспардонной манере, не сказал как-то Сереже: «С вашим приездом, ребята, курить на балконе стало гораздо интересней, сразу видно – молодожены». Я помахала ему в ответ, и в этот момент папа Боря произнес за моей спиной:

– Всё. Пожалуй, одежды достаточно, Аня. Давай теперь посмотрим, что у вас в аптечке.

И я почти уже было отвернулась от окна, как вдруг увидела, что у автоматических Лёниных ворот остановился зеленый армейский грузовичок.

За рулем сидел человек в камуфляжном костюме и черной вязаной шапке. Даже сквозь стекло заметно было, что на лице у него белеет маска. Хлопнула дверца, из грузовичка выпрыгнул второй человек, одетый точно так же; через плечо у него висел автомат. Он отбросил себе под ноги сигарету и тщательно растер ее по присыпанному снегом асфальту носком ботинка, а затем подошел к Лёниной калитке и подергал ее – она не открылась, видимо, была заперта. Я подняла было руку, чтобы предупредить Лёню, но он уже и сам увидел гостей и как раз закрывал балконную дверь. Спустя полминуты калитка открылась, и Лёня показался в проеме в куртке, наброшенной на плечи. Он протянул человеку в камуфляже руку, но тот отступил на шаг и только махнул автоматом, будто приказывая Лёне отойти подальше. Брезентовый тент грузовика чуть распахнулся, невысокий борт откинулся, и оттуда выпрыгнул еще один человек, тоже в маске и с автоматом, но в отличие от первого к калитке не пошел, а остался стоять возле грузовика.

Какое-то время не происходило ничего. Лёня по-прежнему стоял в проеме калитки. Руку он больше не протягивал, но все еще улыбался. Видимо, они о чем-то разговаривали; человека в камуфляже мне было видно только со спины.

– Что там, Аня? – окликнул меня папа. – Ребята приехали?

И в этот момент первый человек в камуфляже вдруг быстро шагнул к Лёне и ткнул его дулом автомата в грудь, и оба они сразу скрылись в проеме калитки, спустя мгновение туда же двинулся и второй, а из кузова выпрыгнул третий и бегом последовал за ними. За глухим трехметровым Лёниным забором разглядеть ничего уже было нельзя, раздался громкий собачий лай и вдруг – странный сухой звук, в котором я сразу узнала выстрел, хотя он был совсем не похож на сочные рокочущие очереди из голливудских фильмов. Не думая, я бросилась открывать окно, почему-то в эту минуту важнее всего было понять – что там, и тут почувствовала на плече тяжелую руку, которая буквально опрокинула меня на пол.

– Аня, отойди от окна и не вздумай высовываться!

Папа, чертыхаясь, уже бежал вниз, на первый этаж. Я слышала, как он топает по лестнице, хлопает дверью кабинета, и, чтобы не оставаться одной наверху, бросилась было следом, но не успела даже добежать до лестницы, как он уже возвращался. В руках у него был продолговатый черный пластиковый футляр, который он, ругаясь вполголоса, пытался открыть на бегу. Прижавшись к стене, я пропустила его назад в спальню и как привязанная последовала за ним обратно к окну. Не оборачиваясь, он яростно несколько раз махнул на меня рукой, и я отступила на пару шагов и застыла чуть позади, выглядывая из-за его плеча.

Видно по-прежнему не было ничего, но сквозь открытое окно мы слышали, как где-то за забором тонко визжит Марина. Потом в проеме калитки появились двое. Они двигались медленно, не торопясь, и в руках несли огромный плоский Лёнин телевизор, провода хвостом волоклись за ними по снегу; через плечо у первого была перекинута жемчужно-серая длинная шуба, что-то еще – я не разглядела – и, кажется, женская сумочка. Пока эти двое возились у грузовика, загружая вещи в кузов, на дороге показался третий. Постоял еще долю секунды, держа наперевес автомат, направленный вглубь Лёниного двора, а затем вдруг повернулся, поднял голову и как будто посмотрел мне прямо в глаза. На мгновение мне даже показалось, что это юный Семенов с темными оспинками на щеках в тех местах, которые не были скрыты маской, – тот самый, которого мы неделю назад видели с Сережей у карантинного кордона. Я машинально подошла поближе, чтобы лучше рассмотреть его, споткнувшись о валявшийся на полу раскрытый пластиковый футляр, и тут папа, стоявший возле окна, обернулся и сердито крикнул:

– Аня, твою мать, ты отойдешь или нет? – и тогда я с размаху села на пол прямо возле его ног и наконец взглянула на него – в руках у него был длинный, резко пахнущий оружейным маслом охотничий карабин, в котором он что-то с лязгом повернул и просунул ствол в раскрытое окно, упираясь локтем в подоконник.

Раздался глухой металлический звук; видимо, человек, похожий на юного Семенова, ногой стучал в наши ворота. За два года мы с Сережей так и не собрались провести звонок от калитки, и почему-то сейчас я была этому рада. У людей, которые собрались ворваться в твой дом, не должно быть возможности позвонить. Мелодичный звук дверного звонка – мне особенно нравился один, звучавший, будто кто-то ударяет легким молоточком по медной тарелке, «бо-бом-м-м», – был бы тем более неуместен сейчас, после одиночного выстрела, раздавшегося вначале. После Марининого крика. После того, что я увидела в окно. В отличие от удара сапогом по тонкому металлу ворот. Папа чуть шевельнулся, но вместо того, чтобы высунуться из окна, напротив, прижался к боковой стене и крикнул громко и хрипло:

– Эй, защитник родины! Посмотри вверх! – и, подняв руку, постучал по оконному стеклу.

Похоже, ему удалось привлечь внимание стоявшего у наших ворот человека – я сидела на полу, и мне ничего не было видно, – потому что стук прекратился. Убедившись, что внимание приковано к нему, папа продолжил:

– Послушай, мальчик! Тебе придется стрелять из своего автомата, который ты держишь, как лопату, сквозь толстые бревна, и я очень боюсь, что ты можешь не попасть с первого раза! А может, и со второго не попадешь. А вот этой штукой, – тут он немного помахал торчащим из окна стволом карабина, – я продырявлю твою башку очень быстро. И если мне повезет – а я везучий! – я успею еще продырявить бензобак вашей помойки, и никто уже не увезет всю эту ерунду, которую вы награбили в соседнем доме! А сначала, может быть, я подстрелю того парня, который сидит за рулем. Нам все это ни к чему, правда?

Снаружи было тихо, очень тихо. В открытое окно влетела снежинка, за ней другая; они немного покружились в воздухе у меня перед глазами и, приземлившись на пол возле моих ног, стали таять. Потом хлопнула дверца и заработал двигатель. Через полминуты, когда звук удаляющегося автомобиля растаял в воздухе, мы с папой, не говоря ни слова, вскочили на ноги и бросились вниз по лестнице, к входной двери и через покрытый снегом двор. Я не успела надеть зимнюю обувь и тут же провалилась в снег по щиколотку. Мы распахнули калитку и побежали к дому напротив.

В нескольких метрах от ворот, слева от чисто выметенной дорожки, неловко подогнув под себя лапы, словно остановившись в прыжке, лежала огромная Лёнина любимица, белая красавица алабаиха. Собака была мертва, и снег вокруг был красный и пористый, как разрезанный августовский арбуз. Рядом на корточках сидел Лёня, и на щеке его я увидела кровь – может, его, а может – собачью. Услышав наши шаги, он обернулся. На лице его было какое-то детское, обиженное выражение. Я подошла поближе и прошептала:

– Лёнь…

Он прижал зачем-то палец к губам и сказал жалобно:

– Посмотрите, что они сделали, – а потом неловко опустился на снег, с усилием приподнял крупную безухую голову и положил к себе на колени, и погладил. Белая голова запрокинулась, огромные челюсти немного приоткрылись, и между белоснежных зубов свесился перламутровый розовый язык.

Я села рядом на корточки и сжала его плечо, а он зарылся лицом в густую светлую шерсть и начал раскачиваться из стороны в сторону, словно баюкая неподвижное собачье тело. В этот момент массивная кованая дверь распахнулась, и на пороге показалась Марина, бледная и заплаканная. Она посмотрела на нас, но во двор не вышла и сказала тоненько:

– Аня, ты видела? Видела? Они шубу забрали, деньги, даже телевизор, господи!..

– Скажи спасибо, девочка, что они не забрали с собой тебя. И не выкинули потом где-нибудь в лесу, километров через сорок, – произнес за моей спиной папа. – Несчастные идиоты, можно подумать, пригодится им эта сраная шуба.

Лёня поднял голову, оглядел папины валенки, неопределенного цвета свитер с вытянутым воротом и тяжелый охотничий карабин и сказал уважительно:

– Ого, серьезная штука.

И тогда папа Боря посмотрел вниз, на длинную страшную вещь в своей руке, и произнес:

– Серьезная, да. Незаряженная только. Когда мы наконец научимся думать по-новому, вот что мне интересно.

Глава четвертая

Почему-то всем одновременно показалось, что наш с Сережей легкомысленный деревянный дом безопаснее Лёниной кирпичной крепости. Возможно, оттого, что она уже была осквернена вторжением – распахнутая дверь, упавший столик в прихожей, рассыпанная по полу мелочь, следы грязных ботинок на мозаичной плитке и мертвая собака на снегу во дворе, в то время как нашу призрачную неприкосновенность мы пока сумели отстоять. Поэтому Лёня, очнувшись от оцепенения, на минуту скрылся в доме и вынес завернутую в одеяло сонную девочку, а затем подхватил Марину, и оба они, не одеваясь, уже бежали через присыпанную снегом дорогу, и даже не обернулись бы на свою распахнутую калитку и настежь раскрытую входную дверь, если бы папа не крикнул:

– Эй, как тебя, Лёня! Это нельзя так оставлять, соседей напугаешь!

И тогда Лёня остановился, поморгал и медленно вернулся назад, закрывать калитку. Через полчаса все мы: я, папа, Лёня с распухающей на глазах багрово-синей щекой и прежним, по-детски обиженным выражением лица, и Марина, впервые на моей памяти непохожая на холодную безупречную диву – прическа в беспорядке, припухшие веки, дрожащие руки, – сидели в нашей гостиной. Устроившись на корточках возле камина, папа разводил огонь, на диване сонно хлопала глазами толстощекая девочка в розовой пижаме с медвежатами. Я сходила на кухню и принесла бутылку, которую мы начали вчера с Сережей. Лёня благодарно блеснул глазами, одним махом опрокинул в себя виски, и пальцем подвинул опустевший стакан ко мне, чтобы я наполнила его еще раз.

– Мне тоже налей, Аня, – подала голос Марина, сидевшая рядом с дочерью. Одной рукой она крепко сжимала девочкину маленькую розовую пятку.

Зубы ее отчетливо звякнули о край стакана, но она выпила его до дна, не поморщившись.

В это время, громко треща, дрова наконец разгорелись. Папа повернулся к столу и обвел нас взглядом. Лицо у него было строгое и торжественное, и мне вдруг пришло в голову, как он рад, наверное, впервые за долгое время почувствовать, что нужен своему сыну. Как нравится ему быстрота, с которой все мы – взрослые, состоявшиеся, не искавшие его советов, превратились в неуверенных детей, собравшихся под его защитой. И еще я подумала о том, что ни разу с тех пор, как он появился на нашем пороге посреди ночи, никто не сказал ему и сло́ва благодарности.

Словно в продолжение моих мыслей, Лёня со стуком поставил стакан и заговорил:

– Вы, я смотрю, серьезней как-то ко всему отнеслись. А я-то, дурак, дверь им открыл, думал – свои же! Может, им водички там или дорогу подсказать. Если б не ты…

– Борис Андреевич, – значительно сказал папа Боря и протянул руку, которую Лёня пожал, торопливо приподнявшись с места.

– Если б не ты, Андреич, они бы и меня там положили, наверное, рядом с Альфой. Я даже с цепи спустить ее не успел. Пошел и открыл дверь, дятел, руку хотел ему пожать, – тут он схватил бутылку и налил себе еще.

Он смотрел на карабин, стоявший здесь же, возле стены, дулом вверх. Вернувшись, папа Боря первым делом возился с ним, заряжая, и поставил так, чтобы можно было схватить его быстро, просто протянув руку.

– У тебя разрешение-то есть на него? Ты прямо Натаниэль Бампо, Андреич, как ты его из окна высунул, а? Они бы просто так не уехали ни за что…

Он говорил и говорил, а я думала – надо же, Лёня с его мясистым затылком и плоскими шутками читал, оказывается, в детстве Фенимора Купера, играл в индейцев и, наверное, воображал себя Следопытом или Чингачгуком Большим Змеем. Я подняла на него глаза и услышала:

– Такая девочка была!.. Я ее из питомника взял, для охраны. Няню гоняла по двору, ты бы видел! Мы курьера однажды потеряли, полчаса в гараже сидел, слышишь, выйти боялся. Помнишь, Маринка? Но умная, знаешь… Дашка вон ей даже пальцы в рот засовывала – сидит, терпит. Знает, что нельзя. А они ее – на бегу, не глядя, как мусор…

Губы у него вдруг задрожали, а я смотрела на него и чувствовала, как слезы, которых не было целый день, со вчерашнего утра, вдруг потекли у меня из глаз – горячо, сильно, ручьями, но я не успела даже всхлипнуть, потому что все мы услышали, как возле наших ворот, снаружи, остановилась машина.

Следующая секунда была наполнена событиями так густо, что могла бы, наверное, длиться в десять раз дольше. Марина обхватила маленькую Дашу руками и, пригнувшись, села с ней на пол. Карабин, только что стоявший у стены, как декорация для охотничьего натюрморта, оказался у папы в руках, а сам он словно взлетел по лестнице на второй этаж, к окну. Лёня, на мгновение скрывшийся в кухне, показался на пороге, сжимая в руке разделочный нож; на свету заметно было, что широкое страшное лезвие ножа некстати испачкано чем-то жирным, как будто им резали колбасу к завтраку. Я единственная не сдвинулась с места, но стоило мне устыдиться глупого своего бездействия, сверху раздался папин голос, который произнес с облегчением:

– Отбой. Ребята вернулись.

Потом загоняли машину во двор и выгружали покупки – тяжело звякающие коробки и полные пластиковые сумки, белые и хрустящие, быстро заполнили маленькую нашу прихожую, словно накануне шумного домашнего праздника. Вошел Сережа с последней коробкой в руках, и папа сказал – не носи дальше, оставь тут, все равно обратно грузить.

– Купили почти все, кроме бензина. На заправке очередь километровая, мы хотели засветло вернуться. Завтра съездим.

– Плохо. – ответил папа. – Но сейчас ехать точно не стоит, подождем до утра.

– Да ладно, пап, – начал Сережа, – мы думали, неделю будем собираться, а достали почти все – и продукты, и лекарства. Осталось-то всего ничего – бензин и патроны, завтра возьмем канистры и метнемся по заправкам. Придется покататься, мужики в очереди сказали – помногу в одни руки не отпускают. Да, и ближайший к нам «Охотник» в Красногорске, совсем не по дороге, может, в Рязани у тебя патронов докупим?

Втроем они вошли в гостиную, хмурый, серьезный папа, довольный Мишка с ключами от машины и Сережа с тетрадным листком в руках, с двух сторон исписанным убористым папиным почерком.

– Там мы точно ничего не докупим, – мрачно ответил папа, помолчав. – Боюсь, в Рязани нам уже делать нечего.

Тут только Сережа поднял глаза от своего списка, оглядел нас одного за другим и наконец заметил Лёнину вздувшуюся синюю щеку и нож, который тот все еще почему-то сжимал в руке.

– Что у вас тут происходит? – спросил он после паузы, и Лёня, смутившись, быстро положил нож возле своего пустого стакана. Лезвие звякнуло о полированную поверхность стола. Он открыл было рот, но папа опередил его, сказав то, о чем я думала с момента, когда мы вернулись в дом, но боялась произнести вслух:

– Плохи дела, Сережка. У нас тут были гости. Судя по машине, на которой они приехали, и по форме, в которую были одеты, патруль, охранявший въезды в город, разбежался. Никто ими больше не командует, и они решили немного помародерствовать. Да в порядке мы, в порядке, обошлось более или менее. – продолжал он, мельком взглянув на Лёню. – Рад буду ошибиться, но, по-моему, все это может означать только одно – город погиб.

Сережа опустился на диван, и лицо у него было скорее задумчивое, чем встревоженное.

– Вот черт, – сказал он. – Хорошо, что мы не сунулись в Красногорск, это же сразу за МКАДом. Вот там, наверное, весело сейчас.

– Так я не понял, – подал вдруг голос Лёня, – какой план? Будем тут держать оборону? Я вижу, вы провизией запасаетесь. Патроны там, все дела. Это, конечно, здорово, только что мы будем делать, когда они в следующий раз на танке приедут?

Сережа с отцом переглянулись, и пока они молчали, я посмотрела на толстого шумного Лёню, который всегда смертельно раздражал меня своими бестактными замечаниями, привычкой громче всех смеяться над собственными шутками, способностью немедленно и без остатка заполнить собой любое помещение и заглушить любую компанию, и неожиданно для себя сказала:

– Здесь нельзя оставаться, Лёнь. Скоро тут начнется настоящий кошмар. Так что мы уезжаем, мы почти все уже собрали и… по-моему, вам нужно поехать с нами.

– Хорошо, – быстро ответил Лёня. – Куда?

– Левино отпадает, – сказал папа Боря с досадой. – Вы тут тоже в двадцати километрах от трассы, и посмотри, как быстро они сюда добрались. Я надеялся, все эти жирные коттеджные поселки на Новой Риге задержат их подольше. Моя деревня от Рязани далеко, но до шоссе всего шесть километров, мы там выиграем неделю-другую, не больше, а потом нас накроет. Тут нужна тайга какая-нибудь, чтобы никого вокруг. Жаль, мы не в Сибири. В нашей средней полосе, черт бы ее побрал совсем, таких мест, боюсь, не найдется.

– Тайга! – закричал вдруг Сережа и вскочил с места. – Тайга, ну конечно, вот же я идиот. Анька, я знаю, куда мы поедем!

Он торопливо вышел из гостиной и, споткнувшись об один из хрустящих пакетов, стоявших в коридоре, скрылся за дверью кабинета. Слышно было, как он, ругаясь вполголоса, роется в шкафу, роняя книги на пол, и через мгновение он снова показался на пороге. В руках у него была зажата толстая зеленая тетрадь, которую он, торопливо растолкав стоявшие кучкой стаканы, звонко шлепнул на стол.

Лицо у него было торжественное, и все мы – даже Марина с девочкой, за все время не издавшие ни звука, – подались вперед и посмотрели на то, что лежало перед нами – глянцевая обложка, большие белые буквы: «Атлас автомобильных дорог. Северо-Запад России».

– Не понимаю, – сказала Марина жалобно.

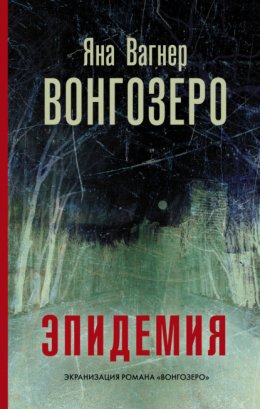

– Вонгозеро, Анька, вспоминай, я тебя три года уговариваю туда со мной поехать, – заговорил Сережа быстро. – Пап, мы там были с тобой перед тем, как Антошка родился.

Он схватил атлас и начал торопливо перелистывать страницы, но папа протянул руку и остановил его.

– Отлично, сын, – сказал он вполголоса. – Лучше места, пожалуй, не придумаешь. Значит, мы едем в Карелию.

– Там дом, Анька, помнишь, я тебе рассказывал, дом на озере. Это остров, иначе как на лодке не добраться.

Сережа снова зашуршал страницами, но я уже вспомнила: серая и блестящая, как разлившаяся ртуть, поверхность озера, бледная прозрачная трава, растущая прямо из воды, заросшие черным лесом одинокие бугорки островов. Свинцово-серый безрадостный карельский сентябрь, которого я, взглянув на Сережины охотничьи снимки, испугалась раз и навсегда, таким он показался мне холодным, даже враждебным по сравнению с нашей теплой и солнечной оранжево-синей осенью.

А зимой, как же там все выглядит зимой? Я и здесь лишний раз не выглядываю из окна, чтобы не наткнуться взглядом на черные скользкие ветки и серое небо; я вечно мерзну в любой одежде. Ты, барсук, говорит Сережа, ну выйди на улицу, уже три дня носа не высовывала, а я не люблю холод, не люблю зиму и отгораживаюсь от нее огнем, горящим в камине, и коньяком. Только много ли можно взять с собой коньяка? Надолго ли я смогу удержать в себе тепло, без которого совсем не умею жить, в маленьком доме, сложенном из разбухших от сырости досок, пропитавшихся влагой холодного озера?

– Там же нет электричества, Сережа…

Я уже знала, что возражать – глупо, потому что больше нам действительно бежать некуда, но должна была хотя бы произнести свои жалобы вслух, мне было нужно, чтобы они прозвучали.

– И две комнаты всего. Он совсем маленький, этот ваш домик.

– Зато там печка, Аня. И лес вокруг. И целое озеро чистой воды. И еще там рыба, птица, грибы и брусники полный лес. И знаешь еще, что самое главное?

– Знаю, да. – сказала я вяло. – Там совершенно – никто – не живет.

И вопрос был решен.

Чего я никак не могла ожидать – так это Лёниного восторга по поводу предстоящего нам бегства. Он был похож на ребенка, которому в последнюю минуту разрешили присоединиться к чужому празднику. Не прошло и пяти минут, как он уже говорил громче всех, тыкал пальцем в карту: «Через Питер не пойдем, там такой же беспредел наверняка». Выдернул из-под Сережиного стакана позабытый было список, по которому совершались покупки: «Картошка, да у нас три мешка картошки в кладовке, Маринка, посмотри, крупы́ у нас тоже всякой полно, а тушенки я докуплю, завтра прямо съезжу и докуплю», – и потом вдруг притих, горестно сдвинув брови, словно толстый мальчик, которому не хватило подарка под елкой: «А ружья-то нет у меня, только пистолет травматический». – И Сережа отозвался успокаивающе: «Дам я тебе ружье, у меня их три». Они сидели, сдвинув головы – папа, Сережа и Лёня, оживленно разговаривая, и рядом с ними – Мишка с горящими глазами, заразившийся общим волнением, а я разлила оставшийся виски в два стакана и протянула один Марине, которая схватила его немедленно, как будто все это время следила за мной, не отрываясь. Наши взгляды встретились, и в глазах этой отстраненной, едва знакомой мне женщины, с которой за два года жизни здесь я обменялась от силы парой фраз, я увидела то же чувство, которое переполняло и меня, – беспомощный, бессильный страх перед тем, что уже случилось с нами, и перед тем, что обязательно еще произойдет.

Спать засобирались через час. Есть никому не хотелось, потому даже в этом ни я, ни Марина не смогли оказаться полезными. Повысив голос, я по крайней мере сумела отослать наверх Мишку, который, недолго посопротивлявшись, горестно ушел, а за ним поднялись и все остальные. Лёня потянулся, чтобы взять девочку из Марининых рук, но та вдруг прижала ребенка к себе, и голос ее прозвучал неожиданно резко, так, что все замолчали:

– Аня! А… можно мы у вас переночуем? Не хочу туда возвращаться.

Все мы, не сговариваясь, посмотрели в окно гостиной – черное небо, мерцающий в свете уличных фонарей снег, пустая дорога, уходящая в лес. Я подумала о развороченной прихожей соседского дома, о мертвой красавице Альфе, лежащей на красном снегу. В темноте пятна крови, наверное, сделались черными, а белая собачья шкура заиндевела на морозе. В наступившей тишине Сережа произнес:

– О чем разговор, Марин. Оставайтесь, конечно. Отца положим в гостиной, а вы размещайтесь в кабинете. И еще я думаю, всем сразу спать нельзя, ребята. Кто-то должен смотреть за дорогой. Если уж они днем не побоялись, было бы глупо надеяться, что ночью нас оставят в покое.

Караулить первым вызвался Сережа. Пока папа переносил свой спальник из кабинета на диван в гостиной, он ушел наверх, доставать ружья из железного шкафа в гардеробной, а Марина отправилась купать девочку. Я не пошла с ней, потому что и там я тоже была не нужна, и сказала только: «Полотенца в шкафчике, посмотри там», и осталась в гостиной, глядя им вслед. Ребенок, как курортная обезьянка, выглядывал из-за тонкой ее спины, повернув ко мне голову: расфокусированный взгляд маленьких глазок, бесформенная пухлая щека, лежащая на Маринином плече. В очередной раз я про себя удивилась тому, насколько пассивна эта крошечная некрасивая девочка; маленький Мишка уже исследовал бы всю гостиную, пересидел на коленях у всех собравшихся взрослых. Я попыталась вспомнить, слышала ли я когда-нибудь, чтобы девочка эта разговаривала, и тут Лёня произнес:

– Не говорит еще ни слова, даже «мама» не говорит. По врачам затаскали ее. Ждите, говорят, ну вот мы и ждем. А она молчит, засранка, только смотрит.

Я обернулась к нему. Он стоял возле окна, словно пытаясь разглядеть собственный темный дом, который даже не было видно из окон нашей гостиной, а потом повернулся ко мне и сказал:

– Я б сходил, похоронил собаку, да Маринка распсихуется. Анюта, ты нам выдели белья постельного, – и пошел в сторону кабинета, а я отправилась за ним, почти радуясь тому, что кому-то наконец нужна моя помощь.

Посреди ночи я проснулась. За окном было темно, где-то вдалеке лаяла собака – успокаивающий звук, голос мирной жизни. Мне даже не пришлось поворачивать голову, чтобы почувствовать, что в постели рядом со мной снова никого нет, но я все равно обернулась и даже протянула руку – подушка была не смята. Сережа вообще не ложился. Спать не хотелось совершенно. Я лежала на спине в своей тихой темной спальне и чувствовала, как сердитые слезы холодными дорожками струятся по скулам вниз, затекая в уши. Как же мне надоело просыпаться в пустой постели, ничего не знать, ждать, пока все решат за меня, чувствовать себя лишним бесполезным балластом. Я вскочила на ноги, вытерла глаза и, не зажигая свет, спустилась по лестнице вниз, на первый этаж. Я отправлю Сережу спать, возьму ружье и буду смотреть в окно. Я хорошо стреляю, Сережа всегда хвалит меня за меткость, я правильно держу ружье и спокойно целюсь.

Первый этаж был таким же темным, как и второй, балконная дверь приоткрыта. По ногам потянуло холодом, и я пожалела, что не оделась. На цыпочках я пробежала через пустую гостиную, выглянула на улицу и позвала вполголоса:

– Сережа!..

Мне хотелось, чтобы он обернулся, услышав меня, и шагнул обратно в гостиную, отругал меня за то, что я не одета, и скинул бы куртку, которую я отказалась бы надеть. Я поняла, что страшно соскучилась по нему, что мы уже бог знает сколько не оставались вдвоем. Мы постелили бы куртку на пол возле окна, выкурили бы одну сигарету на двоих, а потом, может быть, занялись бы любовью здесь же, на полу, мы целую вечность не занимались любовью. Я распахнула балконную дверь пошире и сделала еще шаг.

Человек, стоявший на балконе, щелчком отбросил сигарету куда-то в сторону забора, и она рассыпалась маленькими красными искрами. Он обернулся ко мне и сказал:

– Аня, черт возьми, почему ты не спишь? Иди в дом, ты замерзнешь.

И это был не Сережин голос.

– Где Сережа?

Я посмотрела на диван в гостиной, он был пуст.

– Давай зайдем в дом, – повторил папа и протянул ко мне руки, а я оттолкнула его, подбежала к перилам балкона и заглянула за угол, на парковку перед домом.

Сережиной машины не было.

Глава пятая

– Сядь, Аня, и не шуми, перебудишь весь дом, – сказал папа уже в гостиной, после того, как зажег свет и затолкал меня внутрь. – Самое позднее – завтра мы уедем отсюда. Он должен хотя бы попробовать забрать их, если они… если они в порядке. Сама же понимаешь.

Я понимала. Я опустилась на диван и машинально подтянула к себе плед, лежавший на подлокотнике. Вчера ночью под ним спал Мишка, а мы с Сережей сидели вот здесь, на полу, и смотрели на огненные искры, оседающие на задней стенке камина. Шерстяная ткань неприятно обожгла кожу сквозь тонкую ночную рубашку, но я накинула плед на плечи и мысленно отругала себя за то, что спустилась вниз, не одевшись; даже в эту минуту мне было неловко перед папой, который стоял здесь же и смотрел на меня, за неуместные сейчас, когда в доме столько чужих мужчин, кружева и голые колени. Я думала о том, как мы с Сережей ездили к кордону, чтобы забрать маму. Он наверняка знал уже, что мы не прорвемся, потому что несколько раз, сразу после объявления карантина, пробовал попасть в город один, без меня. Я помню, как он уезжал и возвращался, бросал со злостью ключи на столик и говорил: «К черту, все перекрыто, малыш», но ни разу, ни разу не сказал мне, зачем он ездил. А в день, когда я спорила, просила и плакала, он поехал со мной, поехал все равно, чтобы я убедилась в том, что в город попасть невозможно, потому что знал, что это нужно попробовать сделать самому, и даже тогда, в машине, пока пустое темное шоссе разматывалось у нас под колесами, он не сказал мне. И на обратном пути – не сказал, хотя наверняка тогда, раньше, он тоже предлагал им деньги и говорил: «Мужики, у меня сын там, внутри, маленький совсем», и показывал рукой от земли, «Мне проехать всего пятьсот метров от кольцевой, тут рукой подать, мы даже вещи не будем собирать, я просто заберу его, просто посажу в машину и вернусь, дайте мне пятнадцать минут», и после разворачивал машину и уезжал, и ехал к другому кордону, и пробовал снова, и возвращался домой ни с чем.

Я ни разу не спросила его, мне даже не пришло в голову. Хотя на столе в кабинете стоит фотография: светлая челка, широко расставленные глаза, и несколько раз в месяц Сережа обязательно ездит его проведать. «Сегодня у тебя выходной, Анька». Мы как-то привыкли не говорить об этом; когда он возвращался, я спрашивала дежурно: «Как малыш?», и он отвечал парой фраз: «нормально» или «растет», и ничего больше не рассказывал. Я не знала о том, каким было его первое слово и когда оно было сказано, какие он любит сказки, боится ли темноты. Однажды Сережа спросил: «Ты болела ветрянкой?» – и я поняла, что мальчик болен, но не спросила, высокая ли температура, чешется ли он, хорошо ли спит, а просто ответила: «Да, мы оба болели, и я, и Мишка, не волнуйся». Возможно, дело было в том огромном, удушливом чувстве вины, с головой захлестнувшем меня в то время, когда Сережа уходил ко мне от матери этого двухлетнего тогда мальчика. Уходил по частям, не сразу, но все равно очень быстро, слишком быстро и для нее, и для меня, не дав нам возможности свыкнуться с новым для нас обеих положением дел, как это часто делают мужчины, принимая решения, последствия которых торчат острыми рыбьими костями до тех пор, пока женщины не находят способа обернуть и спрятать их незначительными, но ежедневными маленькими усилиями, в результате которых жизнь снова становится понятной, а все случившееся можно не только объяснить, но и оправдать. А может быть, дело было вовсе не в этом. Просто ни женщина, которую он оставил из-за меня, ни я сама по какой-то необъяснимой причине не сделали ни малейшего шага для того, чтобы наши миры, в центре которых – почему-то я знала, что это так, – находился Сережа, пересеклись хотя бы в чем-то, хотя бы в нашем общем отношении к маленькому мальчику, которого было бы так легко полюбить. Просто потому, что он не успел еще сделать ничего, чтобы этому помешать.

Я готова была полюбить его – тогда, в самом начале, и не только потому, что была согласна любить все, что было дорого Сереже, а просто потому, что Мишка вырос и начал стряхивать мои руки, когда я пыталась обнять его, – не обидно, но настойчиво, как делают лошади, отгоняя муху. Перестал сидеть у меня на коленях и просить, чтобы я немного полежала рядом с ним перед сном. Или потому, что спустя несколько лет после Мишкиного рождения очередной визит к доктору закончился фразой: «Хорошо, что у вас уже есть ребенок». А может, еще и потому, что гладкий, удобный, безукоризненный мир, который я в один миг тогда построила вокруг Сережи, его привычек и предпочтений, словно бы отталкивал любое вторжение извне, даже со стороны близких и невраждебных ему людей, и маленький мальчик со своей потребностью в заботе, внимании и в том, чтобы его развлекали, появляющийся изредка, по выходным или в каникулы, не пошатнул бы этого мира настолько, как это наверняка бы сделал другой ребенок – тот, которого у нас с Сережей не было. Не думаю, что объяснение это пришло мне тогда в голову, но я была готова полюбить его. Я точно помню, как была готова. Как говорила: «Не нужно тебе уезжать, давай заберем его на выходные, пойдем в цирк, погуляем в парке, я умею варить каши и рассказывать сказки, я чутко сплю и легко просыпаюсь по ночам». Когда мы переехали в этот новый красивый дом, я даже придумала комнату – она называлась «гостевая», но я поставила там небольшую кровать со спинкой, которая мала была бы взрослому, и припрятала Мишкины детские сокровища, которые сделались ему неважны: пластмассовых динозавров со сложными именами (я все еще помнила их наизусть), набор игрушечных индейцев, которых можно было снять с лошади, но ноги у них по-прежнему оставались изогнуты. Все это не пригодилось мне ни разу, потому что женщина, от которой Сережа ушел ко мне, одинаково решительно отвергла и мое чувство вины, и мое великодушие победителя – две вещи, которых я не могла не испытывать, а она – оставить незамеченными. Невидимый кордон, который эта женщина установила между нашими жизнями, существовал задолго до карантина.