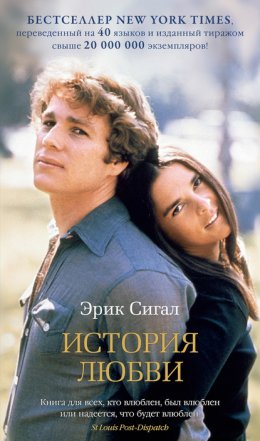

Читать онлайн История любви бесплатно

Erich Segal

LOVE STORY

Copyright © 1970 by Erich Segal

Introduction copyright © 2020 by Francesca Segal

© В. П. Голышев, перевод, 2020

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020

Издательство АЗБУКА®

* * *

Если ваша душа еще способна на эмоциональный отклик, «История любви» заставит ее запеть. Вдобавок эта книга полна юмора, который иногда щекочет, а иногда жалит.

Associated Press

Самая трогательная и лиричная история любви в современной литературе.

Ladies' Ноте Journal

Романтическая, остроумная, строгая, простая, трогательная и нисколько не утратившая свежести, «История любви» вышла в 1970 году. Сюжет этой повести стар как мир и нисколько не устарел. Есть истории, которые не сдаются времени, и сегодня, как никогда, мы хотим верить в любовь. Нам необходимо в нее верить.

Франческа Сигал

Невероятно трогательная повесть, насквозь проникнутая ощущением чуда, – как и положено всем историям любви.

San Francisco Examiner

История, казалось бы, незамысловатая и старая как мир – но тем и берет за душу.

Publishers Weekly

Триумф романтики и ностальгии… что-то невероятное.

Washington Post

Увлекательно, бодро, остроумно – но в первую очередь неимоверно искренне.

St. Louis Globe Democrat

Повесть, которую никто не отваживался написать, но все так хотели прочесть.

Le Monde

Предисловие

К полувековому юбилею «Истории любви»

Романтическая, остроумная, строгая, простая, трогательная и нисколько не утратившая свежести, «История любви» вышла в 1970 году, за десять лет до моего рождения. Я не застала тогдашнего фурора. Не застала многомиллионных тиражей в бумажных обложках и рекордных – в твердых. Не застала шапок 24-м кеглем, рекордных кассовых сборов и плачущих зрителей по всему миру, от Токио до Теннесси, от Лондона до Лагоса, – в том же году, когда на экраны вышел фильм. Почти не застала тех четырнадцати лет, когда Дженнифер было самым популярным именем новорожденных девочек в США. «История любви» растрогала Америку и позволила утомленным снова поверить в любовь.

Чтобы понять ее исторический контекст, важно вспомнить, насколько отличалась от нынешней та эпоха – до интернета, до того, как родилось выражение «взорвать Сеть». Только битлы перед этим захватили мир так же. Повесть перевели на тридцать три языка. Книжку прочел каждый пятый американец – простую повесть о любви Оливера Баррета IV, гарвардского хоккеиста-чемпиона, и Дженни Кавильери, острой на язык студентки музыкального отделения из простой семьи.

Написав 131 страницу прозы, мой отец стал всемирно знаменитым – его полюбила читающая публика и осмеивали завистники в ученых кругах, считавшие, что профессорам негоже снисходить до массовой культуры. И этого я тоже не застала. Но повесть я знаю, и мне посчастливилось знать ее замечательного автора. Отец был душевным человеком и написал чистую, нежную повесть. В ней отразилась его душа, его сердечность, честность и юмор.

За книгу, которую вы держите в руках, он сел в тридцатилетнем возрасте, в морозные, заснеженно-тихие каникулы в Кембридже, Массачусетс. Он был молодым деятельным профессором античной литературы и компаративистики в Йеле и только что узнал, что жена его бывшего студента в Гарварде умерла от рака в возрасте двадцати пяти лет. Отец, всего несколькими годами старше, еще не отошедший после смерти своего отца, был потрясен этим известием.

Дженни и Оливер познакомились. Они полюбили друг друга, но его родители против брака. Дженни умирает, сердце Оливера разбито – и наше тоже. «Повесть, которую никто не отваживался написать и все ожидали прочесть» – так оценила ее дерзкую простоту «Ле Монд».

В 1970 году Америка была ранена, раздираема надвое долгой войной во Вьетнаме. В кино – насилие, эротика, цинизм. Убит Мартин Лютер Кинг. Между поколениями – пропасть, кажется, непреодолимая: республиканцы, доблестно служившие родине во Вторую мировую войну и в Корее, не понимали своих длинноволосых сыновей, рвавших призывные карточки, протестовавших против войны и отвергавших все, на чем стояли их родители. «Молчание растет, как рак», – пели Саймон и Гарфункель после убийства Джона Фицджеральда Кеннеди[1]; немое отчуждение между родителями и детьми по всей стране.

В «Истории любви» на первом плане моральные ценности Дженни, и прежде всего – почитай отца твоего и мать. Очарование этой повести и сегодня, полвека спустя, отчасти в том, что это на самом деле две истории любви: одна – мужчины и женщины, другая – отца с сыном. Финальное примирение, когда горе приводит Оливера в объятия отца, было тайной надеждой отцов и сыновей в Америке.

Прошло пятьдесят лет; политический и эмоциональный ландшафт в Америке неузнаваем в сравнении с бучей 1970-х, но во многих отношениях он такой же точно. Страна опять расколота. После президентских выборов 2016 года нарастает гнев, обида и недоверие между правыми и левыми, республиканцами и демократами – укоренившуюся рознь преодолевать придется годами. Примирение непримиримых, воссоединение двух мужчин, разделенных глубоким конфликтом убеждений, – в 2020 году, перед грядущими выборами, это воссоединение Оливера Баррета IV и Оливера Баррета III читается, как никогда, аллегорией, надеждой, обещанием. Оно напоминает нам о том, что Америке удавалось преодолевать глубокий раскол прежде и удастся вновь; она бывала ранена и залечивала раны. Хиппи, дитя любви 1960-х, сегодня – ласковая бабушка; маятник не раз качнулся на ее веку.

Отсутствие отца я ощущаю каждый день. Он любил мою мать горячо и преданно; всем своим нежным и щедрым сердцем любил меня и мою сестру Миранду. Своими рассказами он привносил волшебство в нашу жизнь и на собственном примере показывал, что значит ценить долгий и счастливый брак. Литература была средоточием нашей семьи, языком, на котором мы общались, любовью, объединявшей родителей. Они часто сидели рядом на диване с раскрытыми скоросшивателями на коленях, спорили из-за фраз, обменивались цепочками синонимов, словно проявлениями нежности. Отец жил так, как творил, – честно, без притворства и хитростей. Писать это предисловие – честь для меня, но как бы хотелось мне, чтобы он написал его сам. Знаю, как бы он радовался и гордился тем, что эта обманчиво бесхитростная повесть тронет сердечные струны молодого племени. Есть истории, которые не сдаются времени, и сегодня, как никогда, мы хотим верить в любовь. Нам необходимо в нее верить.

Не случайно, что отец был специалистом по античной литературе. Сюжет этой повести стар как мир – и нисколько не устарел. То же относится ко всем его романам. В каждом – крупная серьезная тема: религия, семья, неверность, медицина, наука, но в первую очередь они о людях; стремительный сюжет, увлекательная фабула, живые, яркие характеры. Они реальные люди, мы можем разделять их переживания. В «Мужчине, женщине и ребенке» перед отцом встает неразрешимая дилемма после давнишнего романа на стороне. Во «Врачах» мы попадаем в беспощадный мир гарвардского медицинского факультета 1960-х годов, где двое молодых медиков борются за собственную жизнь. (Он навсегда полюбил Гарвард, где был счастлив и снискал успех. Окончил он по классу поэзии и по античной литературе – такого удалось достичь только лишь Т. С. Элиоту). В основании всего написанного моим отцом, включая его популярную прозу, лежат глубокие гуманитарные познания. Всего за три года до «Истории любви» он опубликовал «Римский смех: комедия Плавта», текст революционный для весьма аскетичного академического мира, поскольку Плавт был первым по-настоящему популярным римским драматургом («популярный» от латинского popularis, то есть «народный). Прежде историки снисходительно относились к успеху Плавта у современников; отец же обожал даже самые ранние формы народных представлений и, в отличие от многих коллег, понимал, что растрогать широкую публику, завладеть ее сердцами способна вовсе не банальность. Для этого необходимо понимать рядового человека и любить его. Ведь это у него в реальной жизни случаются трагедии и к нему приходит любовь.

Франческа Сигал

1

Что сказать о девушке, умершей в двадцать пять лет?

Что она была красивая. И умная. Что любила Моцарта и Баха. И битлов. И меня.

Однажды, когда она включила меня в компанию этих музыкантов, я спросил, в каком порядке они у нее стоят, и она с улыбкой ответила: «В алфавитном». Я тогда тоже улыбнулся. А теперь сижу и думаю: если бы я был у нее в списке под своим именем – шел бы за Моцартом, а если под своей фамилией – тогда пролез бы перед Бахом и битлами. В любом случае первым бы не шел, что по какой-то дурацкой причине меня огорчает, я ведь рос с представлением, что везде должен быть первым. Семейное, понимаете?

Осенью на последнем курсе я повадился ходить в библиотеку Рэдклиффа[3]. Не только чтобы поглазеть на чувих, хотя и за этим тоже. Читальня была тихая, никаких знакомых, и спрос на ходовые книги меньше. За день до экзамена по истории я еще не приступал к чтению первой книги в списке – эндемическая болезнь Гарварда. Я не спеша подошел к столу выдачи, чтобы попросить том, который поможет мне выпутаться завтра. За столом работали две девушки. Одна высокая, теннисного типа, другая мышастенькая, в очках. Я выбрал шуструю четырехглазку.

– У вас есть «Осень Средневековья»?[4]

Метнула на меня взгляд. Спросила:

– У вас есть своя библиотека?

– Слушай, Гарвард разрешает пользоваться библиотекой Рэдклиффа.

– Я не о формальностях, новенький. Я об этике. У вас там пять миллионов книг. У нас – несчастные несколько тысяч.

Тоже мне высшее существо! Думают, что Рэдклифф относится к Гарварду как пять к одному и девушки в пять раз умнее. Вообще, таких я съедаю без соли, но мне позарез нужна была чертова книжка.

– Слушай, мне нужна чертова книжка.

– Можно без сквернословия, мажор?

– Почему ты решила, что я мажор?

– С виду глупый и богатый, – сказала она, сняв очки.

– Ошибаешься, – запротестовал я. – На самом деле умный и бедный.

– Нет-нет, умная и бедная – это я.

Она смотрела мне в глаза. У нее были карие. Ладно, пусть я выгляжу богатеньким, но какой-то барышне из Рэдклиффа – даже с красивыми глазами – не позволю называть меня глупым.

– А ты отчего такая умная?

– Потому что не пошла бы с тобой пить кофе.

– Знаешь, я бы и не предложил.

– Вот поэтому ты глупый, – сказала она.

Позвольте объяснить, почему я пригласил ее выпить кофе. Ловко капитулировав в решительный момент – то есть притворившись, что мне вдруг захотелось кофе, – я получил книгу. А поскольку она не могла уйти до закрытия библиотеки, у меня хватило времени выцедить важные фразы о том, как в одиннадцатом веке влияние церкви на монархов сменялось влиянием юристов. На экзамене я получил пять с минусом – и столько же, кстати, поставил ногам Дженни, когда она вышла из-за стола. Не могу сказать, что дал высокий балл ее наряду – на мой вкус, немного чересчур богемному. Особенно противной была индейская штука, служившая сумочкой. К счастью, я не высказался – как выяснилось позже, это было ее собственное творение.

Мы пошли в ресторан «Лилипут», где кормили сэндвичами, и, вопреки названию, не только малорослых. Я заказал два кофе и шоколадное пирожное с мороженым (для нее).

– Я Дженнифер Кавильери, – сказала она. – Американка итальянского происхождения.

Как будто я не догадался.

– Специальность – музыка, – добавила она.

– Я Оливер.

– Это имя или фамилия?

– Имя, – ответил я и затем признался, что полное имя – Оливер Баррет. (Отбросив какие-то мелочи.)

– А, – сказала она. – Баррет – как поэтесса?[5]

– Да, – сказал я. – Не родственница.

Последовала пауза, и я порадовался про себя, что она не продолжила вопросом: «Баррет – как Холл?», потому что особая для меня заноза – быть родственником того, кто построил Баррет-Холл, самое большое и уродливое здание на «Гарвардском дворе», – колоссальный памятник моим семейным капиталам, тщеславию и самодовольному гарвардизму.

После этого она заметно успокоилась. Неужели мы так быстро исчерпали темы для беседы? Или я ее разочаровал – что не родственник поэтессы? А? Она сидела напротив меня с полуулыбкой. Чтобы чем-то заняться, я просмотрел ее блокноты. Почерк был интересный: мелкие угловатые буквы без заглавных (кем она себя считает – э. э. каммингсом?)[6]. И предметы взяла крутые: Сравн. лит. 105, Музыка 150, Музыка 201…

– Музыка двести один? Разве это не выпускной курс?

Она кивнула, не очень умело скрывая гордость:

– Ренессансная полифония.

– Что такое полифония?

– К сексу не относится, колпачок.

Почему я это терпел? Она что, не читает «Кримсон»?[7] Не знает, кто я такой?

– Э, ты не знаешь, кто я такой?

– Ну как же, – ответила она с легким пренебрежением. – Это тебе принадлежит Баррет-Холл.

Действительно не знала.

– Он мне не принадлежит, – уточнил я. – Это мой прадедушка подарил его Гарварду.

– Чтобы его правнучка наверняка приняли?

Это уже был край.

– Дженни, если ты так уверена, что я баран, зачем выставила меня на кофе?

Она посмотрела мне в глаза и улыбнулась:

– Мне нравится твое тело.

Привыкший к победам должен уметь проигрывать. Парадокса в этом нет. Это типично гарвардское умение: превратить поражение в победу.

«Не повезло, Баррет. Ты шикарно сыграл».

«Да? Рад, ребята, что вы так к этому отнеслись. Понимаю, как вам нужен был выигрыш».

Конечно, настоящая победа предпочтительнее. То есть если бы выбор был за тобой, то желательно, чтобы в конце счет был в твою пользу. И, провожая Дженни к общежитию, я все же верил в конечную победу над этой рэдклиффской цацей.

– Слушай, нахальная рэдклиффская фря, в пятницу вечером хоккейный матч с Дартмутом.

– Ну?

– Хочу, чтобы ты пришла.

Ответила с обычным рэдклиффским почтением к спорту:

– На черта мне смотреть дурацкий хоккей?

Я небрежно ответил:

– Потому что я играю.

Короткая пауза. Казалось, слышу, как падает снег.

– За кого? – сказала она.

2

Оливер Баррет IV старший

Ипсвич, Масс. Филлипс Эксетер

20 лет; 1 м 79 см; 83 кг

Спец.: социальные науки

Отл.: 61, 62, 63

Сборная Лиги плюща: 62, 63

Карьера: юриспруденция

К этому времени Дженни уже прочла справку в программе. Я очень постарался, чтобы менеджер Вик Клейман доставил ей программку.

– Черт, Баррет, это у тебя первая, что ли?

– Заткнись, Вик, если не хочешь жевать свои зубы.

Пока мы раскатывались, я ей не помахал (еще чего!) и даже не поглядел в ее сторону. Но думаю, она думала, что я на нее поглядываю. В смысле: когда играли гимн, она сняла очки из уважения к флагу?

К середине второго периода мы выигрывали у Дартмута 0: 0. То есть мы с Дейви Джонсоном уже готовы были прорвать им сетку. Зеленые почувствовали это и заиграли жестче. Может, поломали бы косточку-другую до того, как откроем счет. Болельщики уже орали, требовали крови. В хоккее это в самом деле кровь, на худой конец – гол. Долг обязывает – я их этого никогда не лишал.

Ал Реддинг, дартмутский центр, пересек нашу синюю линию, и я врезался в него, забрал шайбу и покатил. Публика заорала. Я видел Дейви Джонсона слева, но хотел протащить шайбу сам – их вратарь был трусоват, я запугал его, еще когда он играл за Дирфилд. Бросить я не успел – на меня перли оба их защитника, и пришлось проехать за воротами, чтобы не потерять шайбу. Дальше началась возня втроем у борта. Моя система была – не жалеть локтей, молотить куда попало любого в чужой форме. Где-то у нас под ногами находилась шайба, но сейчас мы были заняты только одним – валтузили друг друга.

Судья свистнул:

– Ты, две минуты на скамейке!

Я поднял голову. Он показывал на меня. Я? За что мне штраф?

– Ты что? Что я сделал?

Он не пожелал продолжать диалог. Подъехал к судейскому столу и сцепил руки:

– Седьмой номер, две минуты.

Я запротестовал, но больше для порядка. Зрители ждут протеста, даже при явном нарушении. Судья погнал меня жестом. В расстройстве я подъехал к калитке. Стуча коньками по дереву, услышал объявление:

– Баррет, Гарвард. Две минуты за задержку.

Зрители загудели; несколько гарвардцев шумно усомнились в зрении и честности судьи. Я сидел, стараясь отдышаться, и даже не смотрел на лед, где Дартмут играл в большинстве.

– Почему ты сидишь здесь, когда твои друзья играют?

Это был голос Дженни. Я игнорировал ее и подбадривал наших.

– Давай, Гарвард, вколоти им!

– Что ты сделал не так?

Я обернулся и ответил. Все же это я ее пригласил.

– Я перестарался.

И продолжал наблюдать, как наши сдерживают Ала Реддинга, рвущегося к воротам.

– Это очень позорно?

– Дженни, подожди, не мешай сосредоточиться.

– На чем?

– Как я выключу этого Реддинга!

И снова повернулся к площадке, морально поддержать ребят.

– Ты грязно играешь?

Мой взгляд был прикован к воротам, вокруг которых роились зеленые черти. Я не мог дождаться, когда меня выпустят на лед. Дженни не отставала:

– И меня когда-нибудь захочешь выключить?

Ответил не обернувшись:

– Прямо сейчас, если не умолкнешь.

– Я ухожу. До свидания.

Когда я обернулся, ее уже не было. Встал, чтобы увидеть подальше, и в это время сказали, что две штрафные минуты истекли. Я выскочил на лед.

Публика приветствовала мой выход. Баррет на краю, команда в полном составе. Где бы Дженни ни стояла сейчас, она слышала, с каким энтузиазмом встретили мой выход. Да какая разница, где она там.

Где?

Ал Реддинг щелчком запустил убийственную шайбу, наш вратарь отбил ее в сторону Джина Кеннауэя, тот отпасовал на ход мне. Я погнался за шайбой и на долю секунды отвлекся – посмотреть, где там Дженни. Увидел. Там. На трибуне.

И в следующую секунду очутился на заду.

Два зеленых гада врезались в меня, и я ехал сидя – черт! – сгорая от стыда. Баррета уронили. Слышал стоны верных гарвардских болельщиков и ехал на заду. И кровожадные дартмутские скандировали:

– Дави! Дави!

Что подумает Дженни?

Дартмут снова был в нашей зоне; вратарь отбил шайбу, Кеннауэй пропихнул ее Джонсону, тот запустил мне (я уже был на ногах). Болельщики завелись. Гол назревал. Я подхватил шайбу и на скорости вошел в их зону. Оба их защитника устремились ко мне.

– Жми, Оливер! Рви!

Сквозь ор прорвался пронзительный вопль Дженни. Исключительно свирепый. Я увернулся от одного защитника, а в другого врезался с такой силой, что сбил ему дыхание – и, вместо того чтобы бросить, стоя на одном коньке, отправил шайбу Дейви Джонсону. И Дейви вогнал ее в сетку.

Гарвард повел!

Через секунду мы уже обнимались и целовались. Я, Дейви Джонсон и остальные. Обнимались, целовались, хлопали друг друга по спине и прыгали (на коньках). Публика кричала. А дартмутский, в которого я врезался, еще сидел на льду. Болельщики бросали на лед свои программки. Дальше Дартмут посыпался. (Это метафора; их защитник встал на ноги, когда отдышался.) Мы размазали их 7: 0.

Если бы я был сентиментален и настолько обожал Гарвард, чтобы повесить на стену фотографию, это был бы не Уинтроп-Хаус, не Мемориальная церковь, а Диллон. Диллон-Филд-Хаус[8]. Если бы у меня было духовное пристанище в Гарварде – то этот дом. За эти слова Нат Пьюси[9] мог бы отобрать у меня диплом. Но библиотека Уайденера значила для меня гораздо меньше, чем Диллон. Каждый день моей студенческой жизни я входил в этот дом, обменивался с ребятами похабными приветствиями, сбрасывал оковы цивилизации и превращался в спортсмена. Какое удовольствие – надеть ракушку, наплечник и свитер с номером 7 (мечтал о том, что после меня его выведут из употребления; не вывели), взять коньки и отправиться на Ватсон-Ринк.

Возвращение в Диллон было еще приятнее. Стаскиваешь пропотевшие доспехи, голый идешь к столу выдачи за полотенцем.

– Как прошло сегодня, Олли?

– Хорошо, Ричи. Хорошо, Джимми.

Потом в душ, слушать, кто кому заделал сколько раз в прошлую субботу вечером.

– Мы склеили там свинок из Маунт-Айды, слышь?..

А у меня была привилегия отдельного помещения для медитации. Повезло: непорядок с коленом (да, повезло – видели мое призывное свидетельство?) – после игры приходилось сидеть в гидромассажной ванне. Я сидел, смотрел на водоворот вокруг колена и мог подсчитывать синяки и ссадины (почему-то с удовольствием) и типа думать о чем-нибудь или ни о чем. Сегодня мог думать о своей шайбе и голевом пасе и о том, что практически гарантировал себе в третий раз подряд место в сборной Лиги плюща[10].

– Принимаем джеку-кузи?

Это был Джеки Фелт, наш тренер и самозваный духовный наставник.

– А на что еще это похоже, Фелт, – на дрочку?

Джеки хрюкнул и расцвел дурацкой улыбкой.

– Олли, знаешь, что не так с твоим коленом?

Я побывал у каждого ортопеда на Востоке, но Фелту было виднее.

– Ты неправильно питаешься.

Мне было не очень интересно.

– Ты мало соли ешь.

Подыграть ему – может быть, отстанет.

– Ладно, Джек, буду есть больше соли.

Как же он был доволен, черт! Он ушел с выражением полного довольства на своем идиотском лице. Слава богу, я остался один. Я погрузил приятно побитое тело в водоворот, закрыл глаза и сидел по шею в тепле. Аа-аа.

Черт! Дженни, наверно, ждет на улице. Надеюсь! Сколько я тут кайфовал, пока она торчит на кембриджском холоду? Я поставил новый рекорд по скорости одевания. Не высохнув толком, я распахнул центральную дверь Диллона.

Холод набросился на меня. Черт, какая стужа! И темень. Еще стояла кучка болельщиков. Поклонники хоккея, выпускники, мысленно не сбросившие доспехов. Такие, как старожил Джордан Дженкс, не пропускающий ни одной игры – ни дома, ни на выезде. Как они умудряются? В смысле, Дженкс – большой банкир. И почему они так?

– Тебе досталось, Оливер.

– Да, мистер Дженкс. Вы знаете, какой у них стилек.

Я искал взглядом Дженни. Ушла, отправилась одна в Рэдклифф?

Я отошел на три-четыре шага от ребят и в отчаянии вертел головой. Вдруг она вынырнула из-за кустов, лицо замотано шарфом, только глаза видны.

– Слушай, тут адский холод.

Как же я ей обрадовался!

– Дженни!

Инстинктивно, что ли, я легонько поцеловал ее в лоб.

– А я тебе разрешала?

– Что?

– Сказала, что можно поцеловать?

– Извини. Меня занесло.

– Меня – нет.

Мы были совсем одни, и было темно, холодно и поздно. Я снова ее поцеловал. Но не в лоб и не легонько. Это длилось довольно долго. Когда перестали целоваться, она продолжала держать меня за рукава.

– Мне это не нравится, – сказала она.

– Что?

– То, что мне это нравится.

Всю дорогу, пока мы шли до нее (у меня машина, но Дженни хотела пешком), она держала меня за рукав. Не за руку – за рукав. Не просите у меня объяснения. Перед дверью Бриггс-Холла я не поцеловал ее на прощание.

– Слушай, Джен, я, может быть, не позвоню тебе несколько месяцев.

Она секунду молчала. Несколько секунд.

Наконец спросила:

– Почему?

– Или же сразу позвоню, как войду в комнату.

Я повернулся и пошел прочь.

– Негодяй! – догнал меня ее шепот.

Я повернулся и зарядил с дистанции в семь метров:

– Понимаешь, Дженни, ты наехать можешь, а на себя не позволяешь.

Хотел бы видеть выражение ее лица, но стратегия не позволяла мне еще раз обернуться.

Когда я вошел к себе, мой сосед по комнате Рэй Стрэттон играл в покер с двумя приятелями-футболистами.

– Здорово, животные.

Они отозвались надлежащим бурчанием.

– Чего достиг сегодня, Олли?

– Гол и передача, – ответил я.

– От Кавильери.

– Не твое дело.

– Кто это? – спросил один из бегемотов.

– Дженни Кавильери, – ответил Рэй. – Музыкантка, ботаничка.

– Знаю ее, – сказал другой. – Недотрога.

Отвернувшись от похотливых жлобов, я размотал шнур и ушел с телефоном в спальню.

– Она играет на рояле в Баховском обществе.

– А во что играет в Барретовском?

– «А ну-ка, доберись».

Хрюканье, кряканье, ржанье. Животные смеялись.

– Джентльмены, имел я вас.

И с этими словами вышел.

Я закрыл дверь от недочеловеческих звуков, снял туфли, лег на кровать и набрал Дженни.

Говорили шепотом.

– Джен, ты…

– Да?

– Джен, что бы ты сказала, если бы я сказал тебе…

Я замялся. Она ждала.

– Думаю… я люблю тебя.

Наступила пауза. Потом она очень тихо ответила:

– Сказала бы, что ты брехло.

Она положила трубку.

Я не расстроился. И не удивился.

3

В игре с Корнеллским университетом я повредился.

Вообще-то, виноват был сам. Сгоряча допустил нехорошую ошибку, обозвав их центра сраным кануком[11]. Оплошность заключалась в том, что четверо в той смене были канадцы – все, как выяснилось, горячие патриоты, крепко сбитые и в зоне слышимости. И в придачу к травме заработал штраф. И не двухминутное удаление – пять минут за драку. Слышали бы вы, как заухали болельщики Корнелла, когда услышали объявление! Гарвардских притащилось мало в такую даль – Итака, Нью-Йорк, – хотя на кону было первое место Лиги плюща. Пять минут! Садясь на скамью, я представлял себе, как наш тренер рвет сейчас волосы на голове.

Джеки Фелт подбежал ко мне. Только тут я почувствовал, что вся правая половина лица у меня разбита в кровь. «Господи», – повторял он, обрабатывая ее квасцовым карандашом.

– Черт, Олли.

Я сидел тихо и смотрел в пустоту. Стыдно было посмотреть на лед, где подтверждались мои худшие страхи. Корнелл забил. Болельщики красных ревели, вопили, гикали. Счет сравнялся. Корнелл был близок к победе – и первенству Лиги. Проклятье – а я отсидел еще только половину штрафа.

На противоположной трибуне горстка гарвардских мрачно притихла. Болельщики обеих команд уже забыли про меня. Только один человек продолжал смотреть на скамью штрафников. Да, он был там.

«Если конференция закончится вовремя, постараюсь приехать на игру с Корнеллом». Сидел среди гарвардских болельщиков – но не кричал, конечно, – Оливер Баррет III.

По ту сторону льда невозмутимо и молча Каменноликий наблюдал, как кровоостанавливающими салфетками убирают остатки крови с лица его единственного сына. Что он думал, как считаете?

«Тц-тц-тц» или что-то в этом роде словами?

– Оливер, если ты так любишь драться, может, тебе перейти в боксерскую команду?

– Отец, в Эксетере нет боксерской команды.

– Ну, может быть, мне не стоит ходить на ваши хоккейные матчи.

– Ты думаешь, я дерусь для твоего развлечения?

– Я бы не назвал это развлечением.

Но конечно, кто поймет, что он думал? Оливер Баррет III был ходячей, изредка говорящей горой Рашмор[12]. Каменноликий.

Может быть, Каменный, по обыкновению, восхищался собой: смотрите, сегодня тут совсем мало гарвардских зрителей – а я здесь. Я, Оливер Баррет III, крайне занятой человек, командующий банками и прочее, выкроил время, чтобы посетить какой-то хоккейный матч с Корнеллом. Ну не радость ли? (Для кого?)

Публика снова взревела, на этот раз оглушительно. Корнелл опять забил. Они повели в счете. А мне сидеть еще две минуты! Дейви Джонсон проехал мимо, злой, красный. На меня даже не взглянул. И не было ли слез у него на глазах? Ладно, чемпионство под угрозой, но, черт возьми, плакать? Хотя у Дейви, нашего капитана, был невероятный послужной список: семь лет и ни одного проигранного первенства – ни в школе, ни в колледже. Почти легенда в своем роде. А он был на последнем курсе. И – наш последний трудный матч.

И мы проиграли его 6: 3.

После игры рентген показал, что кости целы, и доктор Ричард Зельцер наложил мне на щеку двенадцать швов. Фелт мотался по кабинету и говорил врачу, что я неправильно питаюсь и всего этого могло бы не случиться, если бы я принимал достаточно соли. Зельцер не слушал Джека; он строго предупредил меня, что я чуть не повредил «свод орбиты» (это медицинский термин) и самое разумное – неделю не играть. Я поблагодарил его. Он вышел, Фелт увязался за ним, продолжая бубнить о питании. Я, слава богу, остался в одиночестве.

После принял душ, стараясь не замочить разбитое лицо. Новокаин потихоньку переставал действовать, но мне почему-то приятно было чувствовать боль. «Я что, действительно всех подвел? Проиграли первенство, поломали традицию (наши четверокурсники не знали поражений), и Дейви Джонсона в том числе. Может быть, виноват был не я один, но в эти минуты чувствовал себя именно так.

В раздевалке никого не было. Все, наверное, уже в мотеле. Я подумал, что никто не захочет меня видеть, говорить со мной. С отвратным горьким вкусом во рту – настолько мне было тошно – я собрал свое снаряжение и вышел наружу. На холодном северном пустыре задержалось немного болельщиков Гарварда.

– Как щека, Баррет?

– Спасибо, мистер Дженкс, нормально.

– Ты, наверное, хочешь бифштекс, – произнес другой знакомый голос. Это был Оливер Баррет III. Очень характерно для него – предложить старинное средство от синяков.

– Спасибо, отец, – сказал я. – Врач об этом позаботился. – Я показал на марлевую нашлепку, прикрывавшую двенадцать швов.

– Сын, я имею в виду – внутрь.

За обедом у нас был очередной из обычных не-разговоров, начинавшихся с «как твои дела?» и заканчивавшихся «что-нибудь нужно?».

– Как твои дела, сын?

– Отлично, сэр.

– Щека болит?

– Нет, сэр.

Она уже заболела как сволочь.

– Надо бы показаться в понедельник Джеку Уэллсу.

– Не обязательно, отец.

– Он специалист…

– В Корнелле у них тоже не ветеринар, – сказал я, надеясь слегка притушить его снобистский энтузиазм в отношении экспертов, специалистов и прочих «первоклассных».

– Обидно, когда игра пробуждает такие животные инстинкты, – заметил Оливер Баррет III.

– Да, сэр, – ответил я, поначалу услышав в его реплике что-то вроде юмора. (Я должен был хихикнуть?)

А потом подумал, нет ли в этой потуге на юмор скрытого укора за мое поведение на льду.

– Или вы хотите сказать, что я вел себя на площадке по-скотски?

На лице его выразилось удовольствие оттого, что я задал этот вопрос. Но ответил он только:

– Это ты заговорил о ветеринарии.

Тогда я решил углубиться в меню.

Когда подали горячее, отец привычно разразился незамысловатой кратенькой проповедью – в этот раз, если помню (а стараюсь забыть), – касательно побед и поражений. Он отметил, что мы лишились первенства (какая проницательность), но в конечном счете в спорте главное – не побеждать, а играть. Замечание это подозрительно напоминало олимпийский девиз, и я почувствовал, что далее последует уничижительное высказывание о таких спортивных пустяках, как первенство Лиги. Подсказывать ему точную формулировку было лень, я отделался стандартным «да, сэр» и заткнулся.

Дальше были сыграны обычные вариации на любимую тему папаши: мои планы.

– Скажи, Оливер, с тобой связывались с юридического факультета?

– Вообще, я еще не решил насчет юридического.

– Я просто спрашиваю, решил ли юридический насчет тебя.

Очередная его острота? Улыбаться мне в ответ на этот веселый софизм?

– Нет, сэр. Со мной не связывались.

– Я могу позвонить Прайсу Циммерману.

– Нет! – мгновенно вырвалось у меня. – Пожалуйста, не надо.

– Речь не о протекции, – сообщил О. В. III с постным видом. – Просто осведомиться.

– Отец, я хочу получить письмо вместе со всеми остальными. Прошу.

– Хорошо. Конечно. Да.

– Спасибо, сэр.

– Да и вряд ли можно сомневаться, что тебя зачислят, – добавил он.

Не знаю как, но О. В. III умудрялся опустить меня даже с помощью самых похвальных фраз.

– Это не наверняка, – ответил я. – У них же нет хоккейной команды.

– У тебя есть другие качества, – сказал Оливер Баррет III, но перечислять не стал. (Да и вряд ли смог бы.)

Еда была такая же паршивая, как беседа; разница только та, что черствость булочек я мог предсказать еще до того, как их принесли, а на какую тему мирно сядет отец, заранее никогда не угадаешь.

– И всегда есть Корпус мира[13], – заметил он ни с того ни с сего.

– Сэр? – я не понял, то ли это было утверждение, то ли вопрос.

– Я думаю, Корпус мира – отличная штука, а? – сказал он.

– Ну, определенно лучше, чем Корпус войны.

Мы были квиты. Я не понял, к чему он это, а он не понял, к чему это я. Или он предложил тему? Чтобы мы обсудили текущие события или правительственные программы? Нет. Я на секунду забыл, что животрепещущая тема у нас – мои планы.

– Я бы совершенно не возражал, если бы ты поступил в Корпус мира.

– Взаимно, сэр, – ответил я, не желая уступать ему в душевной широте. Будучи уверен, что Каменноликий никогда меня не слышит, я и не удивился, что он не среагировал на мою немудрящую остроту.

– А среди твоих товарищей, – продолжал он, – какое к этому отношение?

– Сэр?

– Считают ли они, что Корпус мира как-то соотносится с их жизнью?

Думаю, отец нуждается в этой фразе, как рыба – в воде:

– Да, сэр.

Даже яблочный пирог был черствый.

Около половины двенадцатого я проводил его до машины.

– Сын, могу чем-нибудь помочь?

– Нет, сэр. Спокойной ночи, сэр.

И он уехал.

Да, между Бостоном и Итакой, Нью-Йорк, есть самолетное сообщение, но Оливер Баррет III предпочитает на машине.

Эти часы за рулем нельзя воспринимать как некий родительский жест. Просто отец любит водить машину. Быстро. А в эти поздние часы на «Астон-Мартине DBS» можно ехать чертовски быстро. Не сомневаюсь, что Оливер Баррет III намеревался побить свой рекорд скорости на перегоне Итака—Бостон, установленный в прошлом году, когда мы выиграли у Корнелла и завоевали титул. Точно знаю – потому что видел, как он взглянул на часы.

Я вернулся в мотель, чтобы позвонить Дженни.

Это были единственные приятные минуты за весь вечер. Я рассказал ей все о драке (умолчав только о самом casus belli[14], и, кажется, ей было интересно. Не многие из ее утонченных музыкальных коллег склонны обмениваться тумаками.

– Но ты хотя бы выключил того, который тебя ударил?

– Да. Кардинально. Я его размазал.

– Жалко, я не видела. Может, в матче с Йелем кого-нибудь поколотишь, а?

– Ага.

Я улыбнулся. Как же она любила простые радости в жизни.

4

– Дженни внизу на телефоне.

Это сообщила мне девушка за коммутатором, хотя я не назвался и не объяснил, зачем явился в Бриггс-Холл вечером понедельника. Очко в мою пользу, подумал я. Ясно, что девушка читает «Кримсон» и знает, кто я. Хотя такое бывало часто. Важнее другое: тут слышали от Дженни, что она встречается со мной.

– Спасибо, – сказал я. – Подожду здесь.

– Жаль, что так получилось с Корнеллом. В газете сказано, что в вас четверо врезались.

– Да. И вдобавок заработал удаление. Пять минут.

– Ну-у…

Разница между приятелем и болельщиком в том, что с болельщиком быстро исчерпываются темы для разговора.

– Дженни еще на телефоне?

Она посмотрела на коммутатор:

– Да.

С кем таким могла разговаривать Дженни, что отнимает время от условленного свидания со мной? Какой-то музыкальный пахарь? Мне было известно, что Мартин Дэвидсон, четверокурсник из Адамс-Хауса и дирижер оркестра Баховского общества, считает, что у него есть особые права на внимание Дженни. Не на тело: сомневаюсь, что махать он мог чем-то бо́льшим, чем дирижерская палочка. Короче, я не позволю посягать на мое время.