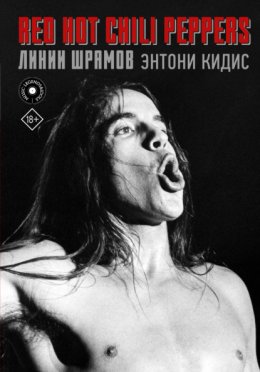

Читать онлайн Red Hot Chili Peppers: линии шрамов бесплатно

Anthony Kiedis

SCAR TISSUE

First published in the English language by AGI–Vigliano Literary LLC.

Печатается с разрешения автора и литературных агентств AGI–Vigliano Literary LLC и Prava I Prevodi International Literary Agency

Для оформления обложки фотоматериалы предоставлены фотобанком Getty Images

© by Anthony Kiedis, 2004

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Благодарности

Энтони Кидис хотел бы поблагодарить:

Ларри Ратсо Сломана за постоянное и искреннее внимание к тем, кого он втянул в эту историю. Его любознательность внесла поистине неоценимый вклад в проект, но гораздо важнее – его забота и внимание к другим людям. Благослови Бог этого талантливого человека и его крутейший стиль.

Также спасибо коллегам по группе, членам семьи, друзьям, врагам, сторонникам, клеветникам, учителям, нарушителям спокойствия и Богу за то, что эта история стала реальностью. Я люблю вас всех.

Ларри Сломан хотел бы поблагодарить:

Энтони за невероятную искренность, откровенность, хорошую память и чистосердечность.

Мишель Дюпон за чай, сочувствие и все остальное.

Дэвида Вильяно, Суперагента.

Боба Миллера, Лесли Уэллса, Мюриэль Тебид и Элайзу Ли из Hyperion.

Антонию Ходжсон и Мэдди Могфорд из Англии.

Бо Гарднера и Ванессу Хадибрата за всю их помощь – как по первому зову, так и вообще без него.

Блэки Дэммета и Пегги Айдему за их великодушное среднезападное гостеприимство.

Гарри и Сэнди Циммерман и Хоуп Ховард за лос-анджелесское гостеприимство.

Майкла Симмонса за EMS.

Всех друзей и коллег Энтони Кидиса, которые потратили так много времени на воспоминания, особенно Фли, Джона Фрусшанте, Рика Рубина, Гая О, Луи Матье, Шерри Роджерс, Пита Вайсса, Боба Форреста, Ким Джонс, Иона Скай, Кармен Хоук, Джейми Ришара, Йохану Логан, Хайди Клум, Линди Гоетса, Эрика Гринспэна, Джека Шермана, Джека Айронса, Клиффа Мартинеса, Д. Х. Пелигро, Марка Джонсона, Дика Руда, Гэйджа, Брендена Маллена, Джона Почна, Кита Бэрри, Кита Морриса, Алана Башара, Гэри Аллена, Дэйва Джердена, Дэйва Ратта, Трипа Брауна, группу Tequila Mockingbird, Дедушку Теда, Джулию Симмонс, Дженнифер Корман, Нэйта Оливера, Донда Бастона, Криса Хоя, Плезант Джеман, Айрис Берри, Сат Хари и Аву Стэндер.

Клиффа Бернштейна, Питера Мэнша и Гэйл Файн из Q-Prime.

Джилл Мэтсон, Акашу Желани и Бернадетт Фьореллу за невероятное умение транскрибировать.

Langer’s за лучшую копченую говядину к западу от Второй авеню.

Митча Бланка и Джеффа Фридмана за срочный ремонт диктофона.

Люси и Бастера за составленную компанию, хоть и собачью.

Но больше всех – мою восхитительную жену Кристи, которая поддерживала домашний очаг.

Предисловие

Я сижу на диване в гостиной моего дома на Голливудских холмах. Сегодня ясный, морозный январский день, и с моего удобного расположения открывается великолепный вид на раздолье, известное как долина Сан-Фернандо. Когда я был моложе, подобно остальным обитателям Голливудских холмов верил, что в Долине оседают все неудачники, так и не пробившиеся в Голливуд. Но чем дольше живу здесь, тем больше убеждаюсь, что это самое душевное и тихое место, которое только можно отыскать в Лос-Анджелесе. Каждое утро я первым делом смотрю на завораживающие горные вершины, покрытые снегом.

Звонок в дверь возвращает меня к реальности. Несколько минут спустя прекрасная девушка входит в комнату, держа в руке кожаный чехол. Она открывает его и начинает настраивать оборудование. Закончив приготовления, натягивает стерильные резиновые перчатки и садится рядом на диван.

Изящный стеклянный шприц вручную изготовлен в Италии. Он присоединен к пластиковой, похожей на макаронину-спагетти трубочке с микрофильтром, гарантирующим непопадание в мою кровь каких-нибудь примесей. Игла инновационная – абсолютно стерильный и супертонкий вариант.

Сегодня она забыла медицинский жгут, поэтому перетягивает мне правую руку своим розовым в сеточку чулком. Смазывает проспиртованным тампоном вену и втыкает иглу. Кровь начинает просачиваться в пластиковую трубочку, затем девушка медленно вводит содержимое шприца в мой кровяной поток.

Я тут же чувствую знакомую тяжесть в середине груди, поэтому просто откидываюсь на спинку дивана и расслабляюсь. Раньше мы делали четыре инъекции за раз, теперь я сократил количество до двух. Снова наполнив шприц и сделав второй укол, она убирает иглу, достает чистый тампон и с силой прижимает к месту укола почти на минуту, чтобы на моих руках не осталось кровоподтеков или шрамов. После ее процедур никогда не остается следов. Наконец она приклеивает тампон к моей руке кусочком пластыря.

А дальше мы сидим и говорим о трезвости.

Три года назад в этом шприце мог оказаться героин China White. Я годами сам наполнял шприцы и накачивал себя кокаином, амфетаминами, героином Black Tar, персидским, однажды даже вколол ЛСД. Сегодня инъекции мне делает моя прекрасная медсестра, которую зовут Сат Хари. Субстанция, которую она вводит мне в кровь – озон, восхитительно пахнущий газ, уже много лет легально использующийся в Европе для лечения всего, от инсультов до рака.

Я принимаю озон внутривенно, потому что когда-то все мои эксперименты с наркотиками закончились гепатитом С. Узнав о болезни где-то в начале 90-х, я немедленно изучил все с ней связанное и нашел режим питания, основанный на травах, которые чистят печень и борются с гепатитом. И это сработало. Мой доктор был шокирован, когда анализ крови оказался отрицательным. А озон – просто профилактическая мера, чтобы быть уверенным: вирус не вернется.

Годы и годы опыта и самокопания привели меня к той точке, где я втыкаю себе иглу в вену, чтобы вывести отраву из организма, а не ввести ее туда. И нисколько не жалею о своей юношеской опрометчивости. Я большую часть жизни провел в поисках быстрого кайфа и хорошего прихода. Принимал наркотики с малолетними мексиканскими преступниками под съездами с автомагистралей, принимал их и в гостиничных номерах, стоящих по штуке баксов в день. Ну а теперь пью витаминизированную воду и ем дикую, а не искусственно выращенную лососину.

Вот уже двадцать лет я объединяю свою любовь к музыке и написанию песен со вселенским потоком творчества и духовности, создавая с моими братьями – с теми, кто до сих пор со мной, и с теми, кого уже нет, – наш уникальный звуковой хаос в Red Hot Chili Peppers. Это мой рассказ о тех временах, а еще история мальчишки из Гранд-Рапидс, штат Мичиган, который перебрался в Голливуд, чтобы приобрести больше, чем мог удержать. И это моя история, линии моих шрамов.

Глава 1

Я, я из Мичигана

Я вспомнил о шоу в Аризоне, когда уже третий день кряду нюхал кокс с мексиканским драг-диллером Марио. К этому времени у Red Hot Chili Peppers вышел один альбом, и мы собирались ехать в Мичиган для записи следующего, но сперва наш менеджер, Линди, организовал нам выступление на дискотеке в стейкхаусе в Аризоне. Промоутер был нашим фанатом и был готов заплатить больше, чем мы, откровенно говоря, стоили, ну а мы все нуждались в деньгах, поэтому быстро согласились.

Разве что я чувствовал себя полнейшей развалиной. Но я ей всегда и становился, когда зависал с Марио. Это был удивительный персонаж. Стройный, жилистый и хитрый мексиканец. Выглядел как более высокая и сильная версия Ганди. Он носил большие очки, так что не казался ни ужасным, ни внушительным. Но всякий раз, нюхнув кокаина или героина, он начинал свою исповедь: «Пришлось кое с кем разобраться. Я костолом у мексиканской мафии. Получаю задание и даже не хочу знать подробностей. Просто делаю свою работу, заставляю людей платить». Невозможно было понять, было ли хоть что-то из его слов правдой. Он жил в старом восьмиэтажном кирпичном доме в центре, в убогой квартирке, которую делил со старухой-матерью, вечно тихонечко сидящей в углу крошечной гостиной и смотрящей мексиканские мыльные оперы. Время от времени слышались перебранки на испанском, и я спрашивал Марио, можно ли принимать прямо здесь – у него весь кухонный стол был завален шприцами, таблетками, порошками, ложками, жгутами…

– Не парься. Она слепая и глухая, понятия не имеет, чем мы занимаемся, – уверял он. Так я и колол себе амфетамины, с бабулей в соседней комнате.

На самом деле Марио не был мелким барыгой – он был связан с оптовиками, так что за свой бакс ты мог подцепить у него нереальный стафф, но при условии, что поделишься с ним своей наркотой. Чем мы и занимались на его кухоньке. Там же с нами был и его брат, который только что вернулся из тюрьмы, а теперь сидел на полу, поднимая ор каждый раз, как не мог найти «рабочей» вены на ноге. Я тогда впервые увидел человека, который искололся настолько, что попросту закончились места на руках, из-за чего он был вынужден вводить наркотики в ногу.

Так тянулись дни. Доходило порой даже до попрошайничества, чтобы достать еще немного денег на кокаин. И вот однажды в 4:30 утра я осознал, что сегодня вечером у нас концерт.

«Окей, пора раздобыть наркоты, мне же ехать в Аризону, а я не очень-то себя чувствую», – подумал я.

Мы с Марио залезли в мой убогий зеленый «Студебекер» и отправились в самую дальнюю, жуткую и темную часть гетто в Даунтауне, на улицу, где вы в принципе не захотите оказаться, разве что ради цен – там самые низкие. Припарковали машину и прошли парочку кварталов, пока не оказались у полуразвалившегося старого здания.

– Поверь, ты не хочешь заходить внутрь, – сказал Марио. – Там может произойти что угодно и уж точно не что-то хорошее. Поэтому просто дай деньги, я достану дозу.

Какая-то часть меня говорила: «Боже, вот чего я точно не хочу, так это чтобы сейчас меня обокрали. Не очень это на него похоже, он так раньше не делал». Но другая, гораздо большая часть меня просто хотела героина, поэтому я отдал ему последние сорок долларов, и он скрылся в здании.

Я употреблял кокс столько дней подряд, что галлюцинировал, словно застряв между сном и реальностью. Мог думать только о том, как он выйдет из здания с наркотой. Я снял свою главную ценность – винтажную кожаную куртку. Несколькими годами раньше мы с Фли спустили все деньги, чтобы купить эти куртки. Она была мне практически как дом. Хранила мои деньги, мои ключи и, во внутреннем секретном кармашке, мои шприцы.

Меня сильно знобило, я был абсолютно опустошен. В конце концов просто сел на тротуар и накинул на грудь и плечи куртку, будто это одеяло.

«Давай, Марио, давай! Ты ведь уже должен спуститься», – повторял я про себя как мантру.

Я представлял себе преображение его походки, когда он выйдет, – из спотыкающихся неуверенных шагов ничтожества в развеселую припрыжку парня, готового кольнуться. На мгновение закрыв глаза, я вдруг почувствовал тень, которая стремительно надвигалась на меня. Посмотрев через плечо, я увидел огромного, неповоротливого, грязного и очумевшего мексиканского индейца со здоровенными строительными ножницами – такими башку можно отрезать! Он уже замахнулся на меня, но я нагнулся так быстро, как только мог, увернувшись от удара. И тут появился второй мексиканский ублюдок, тощий и изворотливый, который выскочил передо мной с угрожающим выкидным ножом. Я мгновенно решил рискнуть ринуться на это пугало, чтобы не пропустить удар в спину от здоровяка. Все происходило очень быстро, но когда встречаешься со смертью лицом к лицу, попадаешь словно в слоумо-режим – вселенная будто замедляет время для тебя, любезно предоставляя шанс. Я вскочил и, держа перед собой куртку, набросился на тощего мексиканца. Куртка смягчила удар ножа, и, бросив ее, я помчался так, будто у меня в заднице римскую свечу зажгли. Бежал и бежал, не останавливаясь, пока не затормозил у своей машины, где понял, что ключей нет. Ни ключей, ни куртки, ни денег, ни шприцов, ни, что хуже всего, наркотиков. Да и Марио был совсем не из тех парней, кто стал бы меня искать. Пешком я дошел обратно до его дома. Уже рассвело, и мы должны были отправляться в Аризону через час. Я зашел в телефонную будку, наскреб мелочи и позвонил Линди.

– Линди, я на пересечении Седьмой и Альварадо. Я не спал, моя машина здесь, но ключей нет. Сможете подобрать меня по дороге в Аризону?

Он уже привык к таким бедственным звонкам «от Энтони», так что часом позже синий фургон остановился на углу, загруженный оборудованием и участниками группы. И один грязный, в лохмотьях, угнетенный пассажир забрался на борт. Парни оказали мне холодный прием, поэтому я просто лег на пол фургона, положил голову между передними сиденьями и отключился. Через несколько часов проснулся весь мокрый, потому что лег прямо над двигателем и там было нереально жарко. Но чувствовал себя отлично. Мы с Фли приняли на двоих дозу ЛСД и просто порвали этот стейкхаус.

Для большинства людей зачатие – чисто биологический процесс. Но для меня очевидно, что в какой-то момент души сами выбирают себе родителей, потому что у потенциальных родителей есть определенные черты и ценности, которые будущий ребенок сможет ассимилировать в течение своей жизни. То бишь за двадцать три года до того, как очутиться на углу Седьмой и Альварадо, я распознал идеальных для меня родителей в двух прекрасных, но беспокойных людях: Джоне Майкле Кидисе и Пегги Нобел. Эксцентричность, творческая жилка и антиэлитарные взгляды отца вместе со всепоглощающей любовью, теплотой и трудолюбием матери были оптимальным для меня набором. Короче говоря, по моей на то воле или нет, я был зачат 3 февраля 1962-го года, чудовищно холодной и снежной ночью, в маленьком домике на вершине холма в Гранд-Рапидс, штат Мичиган.

По правде говоря, оба моих родителя были бунтарями, каждый по-своему. Семья отца перебралась в Мичиган из Литвы в начале прошлого века. Антон Кидис, мой прадед, был невысоким, коренастым, неприветливым и немного деспотичным человеком. В 1914-м родился мой дед, Джон Алден Кидис, последний из пятерых детей. Семья переехала в Гранд-Рапидс. Там Джон поступил в старшую школу, где хорошо учился. Будучи подростком, он писал отличные рассказы и выступал на сцене с песнями, кося под Бинга Кросби.

Жить и воспитываться в семействе Кидисов значило никакой выпивки, сигарет и ругани. И у него никогда не возникало противоречий с таким строгим образом жизни.

Потом он встретил прекрасную женщину по имени Молли Ванденвин, в роду которой были англичане, ирландцы, французы и голландцы (а как мы недавно выяснили, и индейцы племени могикан, что объясняет мою тягу к культуре коренных народов Америки и духовную связь с Матерью Землей).

Мой отец, Джон Майкл Кидис, родился в Гранд-Рапидс в 1939-м. Четыре года спустя бабушка с дедушкой развелись, и папа остался жить с отцом, который в то время работал на заводе, производящем танки для фронта. Через несколько лет дед снова женился, и жизнь моего отца и его сестры стала веселее. Вот только он уже совсем не мог выносить тирании Джона Алдена. Ему приходилось работать в семейном бизнесе (автозаправка и бургерная забегаловка по соседству), он не мог проводить время с друзьями, гулять допоздна и даже думать о выпивке или сигаретах. Да еще его мачеха Эйлин была ярой последовательницей голландской реформистской церкви и заставляла ходить на службы пять раз в будни и три раза в воскресенье, вызвав у него в итоге отвращение к организованной религии.

В четырнадцать он сбежал из дома – просто сел на автобус до Милуоки, где перебивался тем, что тайком пробирался в кинотеатры и таскал пиво на пивоваренных заводах. Через некоторое время он вернулся в Гранд-Рапидс и поступил в старшую школу, где познакомился со Скоттом Сен-Джоном, привлекательным и распутным любителем приключений, который, в свою очередь, познакомил его с миром мелкой преступности. Рассказы отца об их похождениях всегда вгоняли меня в уныние, потому что обычно заканчивались позором.

Однажды они со Скоттом пошли на ближайший пляж и, в попытке слиться с толпой, разделись до трусов, а затем сперли чей-то оставленный без присмотра бумажник. В итоге был как минимум один свидетель преступления, и в полицию немедленно поступило заявление… на двух чуваков в семейниках. Их загребли, и они все лето провели в тюрьме.

В то время как Джек, как тогда называли отца, и Скотт творили какую-то адскую хрень в Гранд-Рапидс и округе, Пегги Нобел вела жизнь, соответствовавшую всем нормам морали и приличия. Младшая из пяти детей, моя мама была воплощением среднезападной девушки-мечты – миниатюрная и чертовски симпатичная брюнетка. У нее были близкие отношения с отцом, который работал на Мичиган Белл. Она описывала его как этакого душку: доброго, любящего, отзывчивого и смешного. А вот с матерью все было иначе. Эта женщина, умная и независимая, поддавшись устоям того времени, предпочла работу секретарем учебной части в колледже, и это, наверное, сделало ее жестче и резче. Она была вечным блюстителем порядка и дисциплины в семье и часто устраивала скандалы моей маме, чей мятежный дух постоянно тянул ее свернуть с обочины. Например, мама тащилась от черной музыки и не слушала почти ничего, кроме Джеймса Брауна, а еще ребят лейбла Motown. Она была влюблена в одноклассника, который, может, и был лучшим спортсменом школы, но только оказался чернокожим – та еще запретная любовь для Среднего Запада 1958-го года.

А вот и Джек Кидис, только что вернувшийся в Гранд-Рапидс из тюрьмы штата Огайо, где отмотал срок за кражу со взломом. Его закадычный друг Скотт томился в тюрьме Кент-Каунти за свое сольное воровское представление, так что мой отец был предоставлен самому себе, когда отправился на вечеринку в восточном Гранд-Рапидс одной майской ночью 1960-го. Он был занят поиском доступных девчонок, как вдруг перед ним мелькнул маленький темноволосый ангел в мокасинах с белой бахромой. Пораженный, он ломанулся в толпу, но девушки и след простыл. Остаток вечера он провел в поисках, но узнал лишь имя. Через несколько дней Джек появился на пороге ее дома в спортивной куртке, отглаженных джинсах и с большим букетом цветов. И она согласилась сходить с ним в кино.

Два месяца спустя, получив разрешение родителей и ровно за день до их (родителей) тридцать пятой годовщины свадьбы, все еще семнадцатилетняя Пегги вышла замуж за двадцатилетнего Джека. Скотт Сен-Джон был шафером. Через шесть недель от осложнений, связанных с диабетом, умер отец Пегги. А еще через несколько недель мой отец начал изменять моей матери.

К концу того года Джек со своим другом Джоном Ризером отправился в Голливуд, каким-то образом уговорив Пегги дать ему их новенький синий Остин-Хили. Ризер хотел познакомиться с Аннет Фуничелло, мой отец – стать кинозвездой. Но больше всего он не хотел быть привязанным к моей маме. После нескольких месяцев неудач друзья обосновались в Сан-Диего, но тут до Джека дошли слухи, что Пегги встречается с каким-то мужиком в Гранд-Рапидс, у которого, ко всему прочему, есть ручная обезьяна. Бешено ревнуя, он понесся домой на скорости 100 миль в час без остановок и снова съехался с мамой, которая оказалась всего лишь в невинных дружеских отношениях с владельцем примата. Через пару недель Джек понял, что совершил большую ошибку, и снова укатил в Калифорнию. Весь следующий год мои родители то сходились, то расставались, то в Калифорнии, то в Мичигане. Очередное их примирение привело к напряженному переезду на автобусе из солнечного штата обратно на заснеженный и морозный Средний Запад. На следующий день я и был зачат.

Я родился в больнице Святой Марии в Гранд-Рапидс в пять утра 1 ноября 1962-го года. Я весил семь с половиной фунтов и был двадцать один дюйм в длину. Я стал практически хэллоуинским ребенком, но 1 ноября еще более особенно для меня. В нумерологии единица – очень сильное число, а три единицы подряд в дате рождения – довольно неплохое начало.

Мама хотела назвать первенца в честь отца, что превратило бы меня в Джона Кидиса Третьего, а отец склонялся к Кларку Гейблу Кидису или Керэджу Кидису. В итоге они остановились на Энтони Кидисе в честь прадедушки. Но сначала я был просто Тони.

Из больницы меня перевезли в маленький загородный домик, выделенный властями, где я и жил с мамой, папой и собакой по кличке Панзер. Но уже через несколько недель в отце снова проснулась тяга к путешествиям. В январе 1963-го мой дед Джон Кидис решил перевезти всю семью в места с более теплым климатом, а именно в Палм-Бич во Флориде. Он продал свой бизнес и посадил свою жену, шестерых детей, мою маму и меня в машину. Я ничего не помню из жизни во Флориде, но мама говорит, что, как только удалось освободиться от патриархального ига семьи Кидисов, нам зажилось здорово. Скопив немного денег благодаря работе в прачечной, мама нашла квартирку над магазином спиртных напитков на западе Палм-Бич, и мы переехали. Когда она получила счет за двухмесячное проживание от дедушки Кидиса, то отправила ему ответ: «Переслала счет вашему сыну. Надеюсь, скоро он даст вам о себе знать». К этому времени мама уже работала в Ханиуэлл, получая шестьдесят пять долларов в неделю – достаточно, чтобы оплатить аренду квартирки. Еще десять долларов в неделю уходило на няню для меня. По словам мамы, я был очень счастливым ребенком.

В это время мой отец жил один в нашем загородном доме. Однажды какого-то его друга бросила жена, и приятели решили по этому случаю поехать в Европу.

Отец упаковал свои клюшки для гольфа, печатную машинку и остальные скромные пожитки и отправился во Францию. После замечательного пятидневного путешествия, во время которого он умудрился соблазнить молодую француженку, бывшую ко всему прочему женой копа из Джерси, отец и его друг Том осели в Париже. К тому времени Джек отрастил длинные волосы и был похож на битников Левобережья. Они провели там несколько замечательных месяцев: писали стихи, пили вино в окутанных дымом кафе. А потом закончились деньги.

Автостопом они добрались до Германии, где поступили на службу в армию, чтобы попасть вместе с войсками в штаты.

С другими солдатами они набились как селедки в бочку на корабль, где страдали от морской болезни и периодических воплей в свой адрес, вроде: «Эй, ради всего святого, подстригитесь!» Тот путь домой был самым ужасным событием в жизни отца.

По возвращении каким-то образом ему далось уговорить маму снова сойтись. После трагической смерти ее матери в автокатастрофе мы переехали в Мичиган в конце 1963-го года. Теперь отец твердо намеревался следовать примеру своего друга Джона Ризера: поступить в колледж, получить стипендию в университете, а потом и хорошую работу, чтобы содержать семью.

Следующие два года он только этим и занимался. Закончил колледж и был принят в несколько университетов, но из всех выбрал Калифорнийский, где пошел на факультет кинематографа и осуществил свою мечту – жить в Лос-Анджелесе. В июле 1965-го, когда мне было три года, мы переехали в Калифорнию. Смутно помню нашу первую квартиру. В том же году родители снова разошлись – и снова из-за другой женщины. Мы с мамой поселились в квартире на Огайо-стрит, она начала работать секретаршей в юридической конторе. Надо заметить, что, несмотря на правильный образ жизни, в душе она всегда была хиппи. Хорошо помню, как по воскресеньям она брала меня с собой в Гриффит-парк на мероприятия, которые назывались Love-Ins. Зеленые склоны холмов пестрели группками людей, которые устраивали пикники, плели феньки и танцевали. Это был настоящий праздник. Раз в несколько недель приезжал отец. Мы приходили на пляж, забирались на камни, торчащие из воды, папа доставал из кармана расческу и совал крабам, которые всегда за нее цеплялись. Ловили и морских звезд. Я приносил их домой в надежде, что смогу держать в ведре с водой, но они быстро умирали и воняли на всю квартиру.

В Калифорнии мы процветали, каждый по-своему. Особенно отец. Он был в творческом ударе и снимал меня в качестве главного героя своих университетских короткометражек. Его фильмы постоянно выигрывали конкурсы: видимо, будучи моим отцом, он как-то по-особенному меня снимал. Первый фильм «Путешествие мальчика» показывал парнишку двух с половиной лет, который ехал по склону на трехколесном велосипеде, совершал эффектное, в замедленной съемке падение, приземляясь прямо на долларовую купюру. А потом сходил с ума в центре Лос-Анджелеса: ходил в кино, покупал комиксы, катался на автобусах, общался с людьми – все благодаря тому доллару. В конце фильма оказывалось, что все это мои фантазии – я клал доллар в карман и ехал дальше.

Многообещающая режиссерская карьера отца закончилась в 1966-м после знакомства с симпатичной официанткой придорожной забегаловки, которая пристрастила его к марихуане. Как-то раз, мне тогда было четыре года, мы с отцом прогуливались по Сансет-стрип. Он курил травку, но вдруг остановился и медленно выпустил дым мне в лицо. Мы прошли еще пару кварталов, я становился все более возбужденным, а потом остановился и спросил:

– Пап, это сон?

– Нет, это реальность.

– О’кей, – ответил я и полез на столб светофора как маленькая обезьянка.

Пристрастившись к травке, отец начал проводить много времени в ночных клубах, которые появлялись на Сансет-стрип как грибы после дождя. Мы видели его все меньше и меньше. Каждое лето мы с мамой возвращались в Гранд-Рапидс к родственникам. Бабушка Молли и ее муж Тед часто водили меня на пляж Гранд-Хэйвен, где мы отлично проводили время. Во время одного из таких визитов в Гранд-Хэйвен летом 1967-го мама случайно встретилась со Скоттом Сен-Джоном. Спустя некоторое время он уговорил ее переехать к нему в Мичиган. Был декабрь 1967-го.

Сам факт переезда меня не сильно расстроил, а вот вторжение Скотта в нашу жизнь… Этот мужик вызывал у меня отвращение – большой, грубый, мрачный и злой, с темными сальными волосами. Я знал, что он работал в баре и частенько участвовал в драках. Как-то утром я проснулся рано и пошел в комнату к маме, а на постели лежал он. От лица почти ничего не осталось: черные глаза, разбитый нос, рассеченная губа и множество порезов. Кровь была повсюду. Мама прикладывала лед к одной половине лица, со второй стирала кровь и говорила, что, наверное, нужно поехать в больницу. В ответ он злобно огрызался. Больно было видеть, как сильно мама любит этого человека. Я знал, что он друг кого-то из нашей семьи, но и представить себе не мог, что это кореш моего отца.

У Скотта был буйный характер, он легко выходил из себя. Впервые в жизни меня стали нефигово так лупить. Как-то раз я решил срезать этикетку с моей любимой синей куртки, потому что из-за нее спина чесалась. Закончилось все тем, что я прорезал в куртке большую дырку – в моей комнате было очень темно, и я легонько промазал. Когда Скотт это обнаружил, тут же стянул с меня штаны и отшлепал тыльной стороной щетки для одежды. Короче говоря, начались трудные времена.

Мы жили в одном из самых бедных районов Гранд-Рапидс, и я пошел в новую школу. Учеба перестала меня волновать, и я превратился в маленького хулигана. В пять лет я ходил по школьному двору и, пытаясь поразить новых друзей, страшно ругался, умещая по десять матерных слов в одну фразу. Однажды это услышал учитель и вызвал родителей. Тогда я понял, что сильные мира сего против меня.

Другим проявлением моей неуравновешенности стал случай со Slim Jim. Я гулял с другом, денег не было, поэтому в кондитерской я спер несколько конфет Slim Jim. Владелец магазина позвонил маме. Не помню, как меня наказали, но тырить конфеты точно было не самым типичным поведением для шестилетнего пацана в Гранд-Рапидс.

В июне 1968-го мама вышла замуж за Скотта Сэн-Джона. На свадьбе я нес кольца, за что мне подарили фиолетовый велосипед «Стингрей». Это меня весьма порадовало. В общем, их брак я приравниваю к классному велосипеду с дополнительными колесами.

Тогда я почти не видел отца – он вдруг стал хиппи и уехал в Лондон. Время от времени я получал посылки из Англии: футболки, бусы, браслеты… Он писал мне длинные письма, в которых рассказывал о Джимми Хендриксе и Led Zeppelin, других группах, которые повидал, и о том, как же офигительны английские девчонки. Казалось, будто он в бесконечной психоделической поездке в Диснейленд, а я застрял в Богом забытой жопе, в занесенном снегом Нигдевилле. Я чувствовал, что где-то там творится настоящее волшебство. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что наслаждался своим спокойным детством.

Тем летом я поехал на несколько недель в Калифорнию, чтобы повидаться с отцом, который вернулся из Англии. У него была квартира в Хилдэйле в Западном Голливуде, но почти все время мы проводили в Топанга-Каньоне, где у его девушки Конни был дом. Конни была фантастической женщиной с копной огненно-красных волос и с белой кожей – женщиной настолько красивой, насколько можно представить, и сумасшедшей настолько, насколько в принципе можно быть. Остальные друзья отца представляли собой насквозь пропитанных наркотиками ковбоев-хиппи. Среди них был Дэвид Уивер, внушительных размеров мужик с незакрывающимся ртом, волосами до плеч, длинными, подкрученными вверх усами и типичным хипповым калифорнийским прикидом (само собой, не таким стильным, как у моего отца). Он был брутальным задирой и дрался как росомаха. А еще в дружеском треугольнике моего отца был Алан Башара, ветеран Вьетнама, который носил афро и густые усы. Башара не был крутым хиппи-мачо, как остальные, скорее он походил на Джорджи Джессела, откалывающего шуточки со скоростью пулемета. Такое сочетание – Дэвид (сильный, крепкий, задиристый парень), мой отец (творческий, умный, романтичный) и Алан (прирожденный комик) – было выгодно всем троим, и они никогда не испытывали недостатка ни в женщинах, ни в деньгах, ни в наркотиках, ни в развлечениях. Круглосуточная вечеринка.

Уивер и Башара жили в доме недалеко от Конни и наладили неплохой бизнес на продаже марихуаны в Топанга-Каньоне. Оказавшись там впервые, я ничего не понял, только увидел, что куча людей все время курит траву. Но однажды я зашел в комнату, где Уивер пересчитывал пачки банкнот. Похоже, все было серьезно. Тогда я подумал: «Скучновато здесь, они какой-то математикой занимаются», – и пошел себе в другую комнату, где наткнулся на гору марихуаны, возвышавшуюся на куче брезента. Конни постоянно приходилось за мной присматривать, забирать гулять и играть в каньоне. Я только и слышал: «Не заходи в эту комнату! Не заходи в ту комнату! Гляди в оба, смотри, чтобы никто не зашел!» Такая скрытность даже ребенку сообщала о том, что мы делаем нечто, за что нас могут поймать. Это вроде и беспокоило меня, но при этом было любопытно: «Хм, что же там происходит? Откуда у вас, ребята, столько денег? И что здесь делают все эти красотки?»

Помню, тогда я постоянно волновался за отца. Как-то раз его друзья переезжали в другой дом, а вещи перевозили на грузовичке с открытым кузовом. И вот папа забрался на самый верх груды их барахла и устроился на каком-то матраце. Грузовик тронулся, дорога пролегала через горы, и я все время выглядывал из окна и смотрел на отца, балансирующего на матраце:

– Пап, не свались.

– А, не волнуйся, – отвечал он, но я, блин, волновался. С этого начался долгий период, когда я до смерти переживал за его жизнь.

Но мы все равно много веселились. Отец, Конни, Уивер и Башара часто проводили время в «Коррал» – маленьком задрипанном баре в центре Топанга-Каньона, где часто выступали Линда Ронстадт, Eagles и Нил Янг. Я всегда был единственным ребенком в толпе зрителей. Они все были или пьяны, или под кайфом, а я просто танцевал.

Вернувшись в Мичиган, я обнаружил, что там все по-прежнему. Первый класс мне ничем толком не запомнился. Мама работала секретаршей в юридической фирме и пропадала там целыми днями, поэтому после школы я сидел с няней. Но осенью 1969-го мы переехали на Пэрис-стрит, и моя жизнь изменилась к лучшему. Раньше мы жили в бедном районе, застроенном хибарами и лачугами, и Пэрис-стрит казалась мне картиной Нормана Роквелла. Милые домики на одну семью были окружены ухоженными газонами и чистыми гаражами. К этому времени Скотт уже почти исчез из поля зрения, но успел обрюхатить мою маму.

Неожиданно я получил трех потрясных юных девчонок, которые присматривали за мной после школы. В семь лет я был еще маловат, чтобы испытывать влечение, но по-братски обожал этих девочек, испытывая благоговейный трепет перед их красотой и женственностью. Я не мог быть счастливее, чем проводя время с ними: смотрели ли мы телик, плавали ли в бассейне или просто гуляли по окрестностям. Они открыли для меня Пластер-Крик – местечко, которое стало для меня настоящим убежищем на следующие пять лет, святилищем, сокрытым от мира взрослых, где мы с друзьями могли прятаться в лесу, строить лодку, ловить раков целыми днями и прыгать с мостов в воду. В общем, переезд в этот район, где все казалось прекрасным и где росли цветы, очень помог мне.

Мне даже нравилось учиться. Прежняя школа казалась темной, мрачной и ужасающей, а «Бруксайд Элементари» располагалась в симпатичном здании с чудесными детскими площадками и спортивными полями неподалеку от Пластер-Крик. Я не мог одеваться в «Джей-Си Пенни»[1], как все одноклассники, потому что мы жили на пособие с тех пор, как мама родила мою сестренку, Джули. Так что я ходил в любых налезающих на меня шмотках из местных благотворительных организаций и неизменной футболке с надписью Liverpool Rules, доставшейся от папы. Я и не замечал особо, что мы живем на пособие, до момента, когда где-то год спустя мы зашли в бакалейную лавку и мама вдруг достала талоны на еду, в то время как все платили наличными.

Она сильно переживала из-за этого, а меня этот так называемый «позор» совсем не волновал. Живя только с матерью, когда все друзья имели обоих родителей, я нисколько не завидовал. Нам отлично жилось вместе, а с появлением Джули я стал чувствовать себя самым счастливым парнишкой на свете. Я защищал ее от всего, пока пару лет спустя она не стала подопытным кроликом для множества моих экспериментов.

К третьему классу во мне развился твердый антагонизм школьной администрации, потому что во всех заварушках и поломках автоматически винили меня. Допустим, я и был повинен в 90 % беспредела, но вскоре стал таким превосходным вруном и выдумщиком, что почти всегда выходил сухим из воды. Все чаще мне стали приходить в голову бредовые идеи вроде «а что если отцепить железные гимнастические кольца, которые висят рядом с качелями, использовать их как лассо и запустить в главный витраж школы?» Однажды ночью со своим лучшим другом, Джо Уолтерсом, я выбрался из дома, чтобы проделать этот трюк. Ну, мы и проделали. А потом, словно лисы, слиняли в Пластер-Крик. Нас так и не поймали. (Много, много лет спустя я анонимно послал в Бруксайд деньги за причиненный ущерб.)

Проблемы с властями росли по мере моего взросления. Я не выносил школьных директоров, а они не выносили меня. Вообще учителя нравились мне только до пятого класса. Все они были женщинами, добрыми и мягкими, и, думаю, они видели мой интерес к учебе и желание выйти за рамки банальной программы. Но к пятому классу я возненавидел и их.

К тому моменту в моей жизни не было ни одного человека мужского пола, кто смог бы хоть как-то повлиять на мое антисоциальное поведение. (Хотя вряд ли хоть один мужик и до этого мог.) Когда Джули было три месяца, полиция установила слежку за нашим домом – они искали Скотта, который засветился с использованием украденных кредиток. Однажды вечером они пришли к нам, и мама отправила меня к соседям, пока полицейские вели допрос. А пару недель спустя сам Скотт в ярости ворвался в дом. Он узнал, что кто-то позвонил маме и рассказал про его измены. Он бросился к телефону и попросту сорвал его со стены.

Мама была напугана, но я – нет. Он собрался пойти в мою комнату за моим телефоном, но я набросился на него. Не думаю, что мои попытки дать ему отпор были особенно успешны, но я был готов драться с ним, используя все те приемы, которым он сам научил меня когда-то. В конце концов, мама послала меня за соседями, но уже было ясно, что Скотту в нашем доме больше не рады.

Годом позже он снова предпринял попытку возобновить отношения с моей матерью. Она полетела в Чикаго с Джули, но Скотт так и не дошел до места встречи – его повязали копы. У мамы не осталось денег на обратный билет, но авиакомпания любезно согласилась провезти ее бесплатно. Мы навестили его в тюрьме строгого режима. Мне это показалось довольно волнующим, но при этом привело в замешательство. По дороге домой мама сказала: «Это был первый и последний раз», – и подала на развод. К счастью для нее, она работала в юридической фирме, так что процедура развода обошлась ей бесплатно.

В это время восхищение, которое я питал к отцу, росло по экспоненте. Каждое лето я с нетерпением ждал тех двух недель, которые проведу с ним в Калифорнии. Он по-прежнему жил на втором этаже двухквартирного дома в Хилдэйле. Я просыпался рано, а отец спал часов до двух дня, потому что веселился ночь напролет, и мне приходилось искать себе развлечения на первую половину дня. Я бродил по квартире, изучая, что тут есть почитать, и один из поисков привел меня прямиком к большой стопке журналов «Penthouse» и «Playboy». Я просто проглотил их. Даже статьи прочитал. Не было ощущения, что это «грязные» журналы или что-то запретное, потому что отец никогда бы не подошел со словами: «О Господи, что ты делаешь?»

Скорее, он бы посмотрел и спросил: «Эта девочка чертовски сексуальна, согласен?» Он старался обращаться со мной как со взрослым, поэтому открыто говорил о женских гениталиях и о том, чего ожидать, когда я окажусь с ними лицом к лицу.

Спальня отца находилась в задней части дома, рядом росло дерево; помню, как он объяснял мне устройство своей системы раннего оповещения и план побега. Если вдруг нагрянут копы, я должен буду задерживать их у парадной двери, пока он выпрыгнет в окно, по дереву спустится на крышу гаража, переберется в соседний дом, а оттуда уже на улицу. В восемь лет такие речи слегка сбивали меня с толку. «А давай копы к нам просто не придут?» Но он ответил, что уже сидел за хранение марихуаны пару лет назад, а еще копы метелят его просто за то, что у него длинные волосы. Я от таких слов чуть в штаны не наложил. Мне совсем не хотелось, чтобы папу метелили. Все это еще больше усилило мою ненависть к властям.

Но даже несмотря на переживания за отца, поездки в Калифорнию были самым счастливым временем в моей жизни. Я впервые сходил на концерты и вживую увидел Deep Purple и Рода Стюарта. Мы ходили на фильмы Вуди Аллена и даже на один или два сеанса с рейтингом R[2]. А потом сидели дома и смотрели по телику все эти сумасшедшие шоу вроде «The Monkees» и «The Banana Splits Adventure Hour», где переодетые в больших собак люди ездили на маленьких машинках и искали приключений. Такой и была жизнь – психоделичная, веселая, яркая. Все было хорошо.

Иногда отец сам наведывался к нам в Мичиган. Он появлялся неожиданно, с горой тяжелых чемоданов, которые складывал в подвале. Из поездок в Калифорнию я усвоил, что он участвует в перевозках больших партий марихуаны, но когда он навещал нас, я никогда ни о чем не догадывался. Я просто был в эйфории от его присутствия. Он был так не похож на остальных жителей штата Мичиган. Каждый человек в нашем квартале, каждый, с кем я в принципе сталкивался там, был коротко стрижен и носил рубашку на пуговицах с короткими рукавами. Мой папа выходил на улицу в ботинках под змеиную кожу на шестидюймовой серебристой платформе с нарисованной на них радугой, в джинсах-клеш с сумасшедшими бархатными патчами и массивным поясом с бирюзовыми вставками, в облегающих футболках, открывающих живот, обязательно с какой-нибудь крутой эмблемой, и в бархатных рокерских куртках из Лондона. Начинающие редеть волосы спускались до талии, у него были густые усы, подкрученные вверх, и большие бакенбарды.

Мама точно не считала отца своим хорошим другом, но понимала, как много он для меня значил, и всячески поддерживала наше общение. Он ночевал в моей комнате, а когда уезжал, мама помогала мне писать открытки с благодарностями за подарки (какие бы там он ни привозил) и время, проведенное вместе.

К пятому классу во мне обнаружился актерский талант. Я собирал соседских детей, и мы устраивали представления в подвале. Я ставил пластинку, обычно Partridge Family, а в качестве инструментов выступали швабры и перевернутые тазы. Я всегда был за Кейта Партриджа, мы имитировали пение и плясали, развлекая соседских детей, которые сами не хотели участвовать в представлениях.

Конечно, я постоянно искал способ подзаработать. Как-то раз, устраивая очередное представление в подвале одного из друзей, я решил, что надо бы брать с детей, которые хотят увидеть концерт Partridge Family, деньги. У кого что было – хоть дайм, хоть никель, хоть четвертак. Посреди гаража я повесил занавеску, а проигрыватель установил за ней и обратился к собравшимся зрителям:

– Partridge Family немного застенчивы, да к тому же слишком известны, чтобы выступать здесь, в Гранд-Рапидс, поэтому играть они будут из-за занавески.

Я зашел за занавеску и сделал вид, будто разговариваю с музыкантами. Потом включил проигрыватель. Все детишки ошалели:

– Они что, правда там?

– Ну конечно. Но им сейчас нужно быть совсем в другом месте, поэтому пора расходиться, парни, – сказал я. За такую сделку с группой благодарные зрители накидали мне целую пригоршню мелочи.

Учась в пятом классе, я придумал способ улучшить свои отношения с администрацией школы, которую так ненавидел. Это было необходимо, поскольку они грозились исключить меня за проколотое ухо. Однажды учитель спросил у нас:

– Кто хочет стать президентом класса?

Я поднял руку и сказал:

– Я хочу!

Но тут взлетела рука еще одного пацана. Я бросил на него испепеляющий взгляд, но он продолжал настаивать, что хочет быть президентом. После урока его ожидал разговор. Я сказал, что именно я буду следующим президентом класса, и что если он не снимет свою кандидатуру, то может и пострадать. Так выборы закончились, я стал президентом.

Директор был в шоке. Теперь я отвечал за все собрания, а когда в школу приезжали особо важные гости, сопровождал их тоже я.

Иногда моя власть основывалась на запугивании, я часто дрался, но мог быть и дипломатичным. Бруксайд была экспериментальной школой, программа которой включала обучение слепых, глухих и отсталых детей в обычных классах. И ровно настолько, насколько я был драчуном и хулиганом, настолько же все эти ребята стали моими друзьями. Известно, какими злыми могут быть дети к тем, кто хоть чем-то отличается от них, поэтому инвалидам постоянно доставалось на переменах. Я стал их самопровозглашенным защитником. Приглядывал за слепой девочкой и глухим парнем. И если кто-то из придурков начинал приставать к ним, я подкрадывался сзади и лупил его чем-нибудь по голове. У меня определенно были свои моральные принципы.

В шестом классе я стал приходить домой на ланч, и друзья приходили со мной. Мы играли в бутылочку, и, несмотря на то что у нас были свои подружки, «обмен» никогда не был проблемой. Обычно мы просто целовались взасос, а иногда определяли время, сколько должен длиться поцелуй. Я еще старался упросить свою подружку снять спортивный лифчик и дать мне ее пощупать, но она никогда не соглашалась.

К концу шестого класса я решил, что пора жить с отцом. Мама, полностью утратив контроль надо мной, не знала, что делать. Не получив «зеленый свет» на переезд, я решил ее извести. Однажды она отправила меня в мою комнату за то, что я с ней спорил. Ну а я вылез через окно – по-моему, даже не взяв ничего из вещей, – с гениальным планом поехать в аэропорт, позвонить отцу и как-нибудь сесть на самолет до Лос-Анджелеса. (Я понятия не имел, что прямых рейсов до Л.А. попросту нет.) В любом случае, до аэропорта я так и не добрался. Путешествие закончилось в доме одной из маминых подруг, всего в паре миль от нас. Та позвонила маме, и она забрала меня домой.

После этого случая мама задумалась над тем, чтобы меня отпустить. Тем более в ее жизни появился Стив Айдема. Когда Скотт Сен-Джон отправился в тюрьму, мама решила, что, возможно, ее идея перевоспитания плохих парней – так себе идея. Стив был юристом и предоставлял адвокатские услуги бедным. Он также был добровольцем в VISTA на Виргинских островах. Честный, трудолюбивый и чуткий человек с золотым сердцем. Мама просто сходила по нему с ума. Как только я понял, что он хороший человек и что они правда любят друг друга, то начал активнее продвигать идею о своем переезде в Калифорнию к отцу.

Глава 2

Паук и Сын

Покидая Мичиган в 1974-м, в двенадцатилетнем возрасте, я всем друзьям сообщил, что переезжаю в Калифорнию, чтобы стать кинозвездой. Но как только начал ездить с отцом в его синем Остин-Хили, подпевая попсе, звучавшей по радио (что у меня не особо-то получалось), я объявил:

– Я стану певцом! Вот что по-настоящему мое.

А потом забыл об этом обещании на долгие годы. Я был слишком занят своей любовью к Калифорнии. Впервые в жизни почувствовал – это то самое место, где я и должен быть. Здесь были пальмы и ветра святой Анны, люди, которых я любил разглядывать и с которыми любил разговаривать, время, которым я дорожил. Наша дружба с отцом крепла день ото дня. Ему нравилось, что меня обожали все его друзья и подружки. Я не беспокоил его по мелочам; если что-то случалось, я всегда его поддерживал. То есть, дружба была взаимовыгодной. А я стремительно набирался новых впечатлений.

В маленьком бунгало отца на Палм-авеню произошли некоторые из самых запомнившихся мне событий. Отец занимал половину дома, поделенного надвое. Там были старая кухня и обои, наверное, 30-х годов. Спален вообще не было предусмотрено, но отец переделал чулан в спальню для меня. Чтобы попасть туда, приходилось проходить через ванную. Спальней отцу служила каморка с тремя дверями – в гостиную, кухню и ванную.

В комнате были красивые черные обои с большими цветами и окно, выходящее на задний дворик, по-утреннему уютный. Однажды отец позвал меня на кухню. Он сидел за столом с хорошенькой восемнадцатилетней девушкой, с которой протусил всю неделю.

– Хочешь покурить косяк? – спросил он.

Будь мы в Мичигане, я бы сразу отказался. Но новая обстановка подпитывала мой дух авантюризма. Тогда отец вытащил большую черную коробку от Словаря американского наследия[3]. Она была доверху заполнена марихуаной. Он отсыпал на крышку немного травки, затем вынул бумагу и показал, как скрутить идеальный по форме косяк. Ритуал показался мне весьма увлекательным.

Он зажег косяк и передал мне.

– Будь осторожен, не вдыхай слишком много, а то легкие выплюнешь, – он был так заботлив.

Я сделал небольшую затяжку и вернул ему косяк, который прошел по кругу несколько раз, и скоро все мы улыбались, смеялись и чувствовали себя полностью расслабленными. Тогда я впервые понял, что я под кайфом. Мне понравилось это чувство. Это было как лекарство, которое умиротворяло душу и пробуждало чувства. Ничего неловкого или пугающего – я не чувствовал, будто теряю контроль. По правде говоря, казалось, что я наоборот его приобрел. Отец вручил мне фотоаппарат Instamatic и сказал:

– Кажется, она хочет, чтобы ты ее пофоткал.

Я как-то подсознательно понял, что некоторые участки тела она скрывать не будет, и потому сказал:

– А что если ты задерешь футболку и я тебя сфотографирую так?

– Хорошая идея, но думаю, что будет более художественно, если она покажет только одну грудь, – сказал отец. Мы все согласились, и я сделал несколько фотографий. И никто не чувствовал дискомфорта.

В общем, мое вступление в мир марихуаны было гладким, как шелк. В следующий раз я был уже почти профи и заправски крутил косяки. Но я не зацикливался на этом, хотя отец дул каждый день. Для меня это был лишь еще один уникальный калифорнийский опыт.

Моей главной задачей той осенью было поступить в хорошую среднюю школу. Предполагалось, что я пойду в «Бэнкрофт», но когда мы пошли посмотреть, что к чему, то увидели здание в криминальном районе, все раскрашенное бандитскими граффити. Это было совсем не то место, которое обещало веселые походы в школу. Поэтому отец повез меня в школу «Эмерсон» в Вествуде. Это было классическое калифорнийское средиземноморское здание с роскошными лужайками, цветущими деревьями и американским флагом, гордо развевающимся на ветру. А еще там везде разгуливали разгоряченные тринадцатилетки, снующие туда-сюда в облегающих джинсиках.

– Чего бы это ни стоило, я хочу учиться здесь.

Все, что потребовалось, это выдать бел-эйровский адрес Сонни Боно за мой домашний. Конни променяла моего отца на Сонни, который недавно разошелся с Шер. Но все остались в дружеских отношениях, а я познакомился с Сонни в свой предыдущий визит. Собственно, с адресом была его идея, так я и поступил.

Теперь было нужно понять, как добираться до школы. Если бы я пользовался городским автобусом, то получалась прямая линия – 4,2 мили по бульвару Санта-Моника, но проблема была в том, что RTA бастовали. Мой же отец определился со своим режимом: вставать поздно, ложиться поздно, быть под кайфом большую часть времени, круглосуточно развлекать женщин – он не собирался становиться мамочкой и отвозить и забирать меня. Зато каждый день он оставлял на кухонном столе пятидолларовую купюру на такси в одну сторону. Возвращение домой было уже моей задачей. Чтобы помочь с этим, он купил мне скейт Black Knight. Итак, я ездил на скейте или автостопом или шел четыре мили до дома, исследуя Вествуд, Беверли-Хиллз и Западный Голливуд.

Практически за весь первый день в «Эмерсон» я так ни с кем и не подружился и был серьезно обеспокоен этим. Все казалось новым и пугающим. Перейдя из маленькой школы на Среднем Западе, я не очень-то преуспевал в предметах. Но в конце дня был урок искусства, и там же обнаружился первый друг – Шон, чернокожий парнишка с ясными глазами и широкой улыбкой. Это был один из тех моментов, когда ты просто подходишь к кому-нибудь и говоришь: «Хочешь быть моим другом?». «Да, я буду твоим другом». Бум, и вы друзья.

Походы в гости к Шону стали приключением. Его отец был музыкантом, и это оказалось для меня в новинку – отец, который ходит в гараж, чтобы репетировать с друзьями.

Мама Шона была настолько заботливой и любящей, насколько можно себе представить. Она всегда приглашала меня зайти и угощала разной экзотической едой. Я же вышел из мира, где никто не интересовался кухней и не разбирался в ней. Мое кулинарное бытие состояло из белого хлеба, «Велвиты»[4] и говяжего фарша. А они ели йогурты и пили странную жидкость под названием кефир. Там, откуда я родом, пили «Танг» и «Кул-Эйд»[5].

Но дружба – это улица с двухсторонним движением. Я научил Шона новому воровскому методу, который изобрел в том семестре и назвал «столкновением». Я выбирал жертву, шел ей навстречу и сталкивался, стараясь силой удара прийтись на нужный мне предмет. Это могли быть бумажник или расческа, всякая всячина, обычно не дороже нескольких долларов, то, что было у большинства детей.

Мое недружелюбное поведение никуда не исчезло и в «Эмерсон». Любой, кто пытался мне противостоять любым способом, даже просто попросив уйти с дороги, в ту же секунду получал по морде. Я был некрупным парнем, но обладал хорошей реакцией, поэтому скоро стал известен как чувак, с которым лучше не связываться. К тому же у меня всегда имелась хорошая история, чтобы избежать исключения за драку.

Наверное, я так упорно не хотел исключения, чтобы не разочаровать человека, бывшего для меня тогда одним из немногих положительных примеров для подражания, – Сонни Боно. Сонни и Конни стали для меня вторыми родителями. «Шоу Сонни и Шер» было тогда самой популярной передачей на телеке, и Сонни был щедр на обещания того, что я получу любую подработку, какую только захочу. В его особняке на Холмбай-Хиллз всегда была готова комната для меня, а также был внимательный персонал, готовящий любые блюда, какие мне только взбредали в голову. Он заваливал меня подарками – например, подарил новомодные лыжи с ботинками, палками и костюмом, и той зимой я смог поехать кататься на лыжах с ним, Конни и Честити, дочкой Сонни и Шер. Мы могли сидеть в креслах-качалках, и он рассказывал о своих приоритетах в жизни, которые отличались от приоритетов моего отца и даже от приоритетов Конни. Он был за прямоту и равенство. Помню, он учил меня, что единственная неприемлемая вещь – вранье. И неважно, буду ли я совершать ошибки или капитально лажать на пути, – я всегда должен быть честен с ним.

Однажды я был в его особняке на Бел-Эйр во время голливудской звездной вечеринки. Мне не было никакого дела до Тони Кертиса, поэтому я начал ездить туда-обратно на старинном резном деревянном лифте. Вдруг я застрял между этажами, и мне пришлось воспользоваться гигантским пожарным топором, чтобы освободиться. Я знал, что влип по-крупному, но Сонни не кричал и не унижал меня перед всеми теми взрослыми, которые наблюдали за спасением. Он просто тихонько отчитал меня и потребовал, чтобы я уважал собственность других людей и не играл с вещами, которые для этого не предназначены.

Мне всегда не нравилось, что существуют какие-то нормы поведения, которые я должен соблюдать. Я был двенадцатилетним пацаном, созданным для непослушания и нарушения правил.

Позже в тот же год, пока мы бродили вокруг дома, Сонни и Конни попросили меня приготовить им кофе.

– А почему бы вам, ребята, самим не сделать себе кофе?

Я ответил немного дерзко, хотя для меня не составляло никакого труда приготовить им кофе. Однако мне стало казаться, что мной помыкают. Тогда Конни отвела меня в сторону.

– Это недопустимое поведение, – сказала она. – Каждый раз, когда что-то такое будет повторяться, я буду просто говорить «недопустимо», и это будет означать, что тебе нужно пойти и подумать над тем, что сделал.

Да пошла она. Там, откуда я пришел, я мог делать все, что захочу. Я и отец превосходно ладили именно потому, что не было никаких правил и инструкций. Он не просил меня делать ему кофе, и я его об этом не просил. Существовало только одно правило – заботься о себе сам.

Я взрослел быстро, и это определенно было не по душе Сонни. Все чаще и чаще я был под кайфом, тусовался с друзьями, катался на скейте и совершал мелкие преступления. Все, что мне запрещалось, моментально становилось целью номер один. Я стремился из всего получать выгоду, и это, как я уже сказал, крайне не нравилось Сонни. Поэтому мы отдалились друг от друга, но меня это устраивало.

А вот моя связь с отцом все крепла. Как только я переехал к нему, он стал для меня образцом подражания, моим героем, поэтому моей миссией было поддерживать нашу сплоченность. Как, впрочем, и его. Мы были командой. Естественно, в первую очередь нас связывала контрабанда марихуаны. Я стал его прикрытием для таких поездок.

Мы брали семь огромных чемоданов «Самсонайт» и заполняли травой. В аэропорту переходили от одной авиалинии к другой, регистрируя эти сумки, – в то время они даже не смотрели, летишь ли ты сам этим рейсом. Мы приземлялись в нужном аэропорту, собирали все сумки и ехали в места типа Кеноши, штат Висконсин.

В Кеноши мы селились в мотеле, потому что папина сделка требовала времени. Я настаивал на том, чтобы пойти на сходку с ним, но тогда он имел дело с опасными байкерами, поэтому вместо этого отправил меня в кино, где крутили новый фильм о Джеймсе Бонде – «Живи и дай умереть».

Один раз сделка заняла больше трех дней, так что я ходил на этот фильм каждый день, и меня это, надо сказать, устраивало.

Обратно в Лос-Анджелес мы возвращались с тридцатью тысячами наличными. Отец сказал, что деньги перевозить буду я, так как если они возьмут парня вроде него с такой суммой, то арестуют наверняка. Но это и было круто, я хотел участвовать в действии, а не вечно сидеть на скамейке запасных. В общем, мы взяли пояс, деньги и приклеили все это дело скотчем к моему животу. Папа инструктировал: «Если меня попытаются арестовать, просто исчезни. Сделай вид, что знать меня не знаешь и иди себе дальше».

Мы вернулись в Лос-Анджелес, а позже я узнал, что отец получил всего каких-то двести баксов за эту поездку, доставляя траву по поручению его друзей, Уивера и Башары. А еще я обнаружил, что он дополнял свой неубедительный доход куда более интересными суммами от растущего кокаинового бизнеса.

В 1974-м кокаин стал серьезным «игроком», особенно в Лос-Анджелесе. Папа наладил связи со старым американским экспортом, поставлявшим кокс из Мексики. Отец покупал кокаин, делил его и продавал клиентам. Он не торговал унциями или килограммами, только граммами и маленькими дозами по 500 и 250 мг. Но буквально за несколько дней бизнес начал разрастаться.

Вдобавок он начал толкать и кваалюд. Он наплел доктору слезливую историю о том, что ему никак не удается уснуть, и док, недолго думая, выписал ему рецепт на тысячу кваалюдов, которые обошлись в четвертак за штуку при рыночной цене в четыре или пять долларов. В общем, это был достаточно доходный бизнес.

Па никогда не пытался утаить от меня свою торговлю. Он ничего не рассказывал мне об этом, но я был его тенью и наблюдал за всеми его приготовлениями и сделками. В доме была маленькая, вроде моей спальни, комната за кухней. Из нее дверь вела на задний дворик, где папа и устроил свою лавочку.

Центральное место среди его наркотических атрибутов в задней комнате занимали тройные весы с чашками, которые приносили больше пользы в нашем хозяйстве, чем тостер или миксер. Рабочим блюдцем и подносом для наркотиков ему обычно служила зелено-голубая мексиканская кафельная плитка, идеально квадратная и плоская. Я видел, как он делит кокаин и фильтрует его, затем берет немного итальянского слабительного Mannitol и мельчит его через то же сито, что и кокаин, чтобы оно имело такую же консистенцию. Главным было убедиться, что кокс смешан со слабительным в правильной пропорции.

В лавочку постоянно заглядывали люди, но не так много, как вы можете подумать. Отец был довольно осторожен и знал, что с увеличением активности возрастет и риск. Малое количество клиентуры компенсировалось ее качеством. Среди нее было достаточно кинозвезд, телезвезд, писателей и рокеров, а главное – масса девочек. Однажды мы даже удостоились визита двух игроков из Oakland Raiders накануне Супербоула[6]. Они приперлись довольно рано, около восьми или девяти вечера, и выглядели куда проще многих из наших постоянных клиентов. Забавно так сидели на папкиной самодельной мебели, нервно поерзывая и пребывая в растерянности от факта присутствия ребенка, околачивающегося вокруг. Но все прошло нормально. Они получили наркоту и ушли. А на следующий день выиграли Супербоул.

Что вот во всем этом напрягало – так это ночной траффик. Именно в такие моменты я видел, до какого отчаяния могут довести наркотики. Я не осуждал это, скорее думал что-то вроде: «О, чуваку правда нужен этот чертов кокаин». Один парень, ненасытный мусоровоз для кокса, был братом известного актера. Он заходил каждый час вплоть до шести утра, трясся, пытался договориться или сжульничать и кормил обещаниями. Каждый раз, как он стучал в дверь, отец выбирался из кровати, и я слышал вздохи:

– О нет, только не ты опять.

Иногда отец даже не открывал дверь, а разговаривал с людьми через окошко. А я лежал в кровати и слышал:

– Слишком поздно! Пошел нахрен отсюда! Ты в любом случае торчишь мне слишком много. Где мои двести двадцать долларов?

Папа вел список тех, кто ему должен. Я просматривал его и слышал папины слова:

– Если бы я только мог заставить заплатить всех, кто мне должен, у меня была бы туча денег.

Было нелегко убедить меня, что мы жили хреново, особенно по выходным, когда отец брал меня потусоваться в ночном клубе, где он был известен как Лорд Сансет-стрип. (Также он был известен под прозвищем Паук, которое приклеилось к нему в конце 60-х, когда папа взобрался по стене здания, чтобы попасть в квартиру девчонки, на которую запал.)

В начале 70-х Сансет-стрип был жизненно важной артерией, проходящей через весь Западный Голливуд. Улица была постоянно заполнена людьми, болтающимися между лучшими клубами в городе. Там находились Whisky a Go Go и Filthy McNasty’s. В двух кварталах от Whisky был Roxy, еще один клуб с живой музыкой.

За стоянкой Roxy размещались Rainbow Bar и Grill. И вот Rainbow был территорией Паука. Каждый вечер около девяти он появлялся там и встречался со своим отрядом – Уивером, Конни, Башарой и другими, постоянно сменяющими друг друга персонажами.

Подготовка к ночному выходу составляла некий ритуал для отца, так как он очень дотошно относился к своему внешнему виду. Я сидел и смотрел, как он прихорашивается перед зеркалом. Волосок должен лежать к волоску, не переборщить с одеколоном. Затем он надевал облегающую футболку, вельветовый пиджак и платформы. Кончилось тем, что мы пошли к портному, чтобы сшить такую же одежду для меня. Настолько я подражал отцу.

Частью ритуала также было достижение нужных кондиций для хорошего начала вечера. Самую ударную дозу наркотического коктейля отец приберегал для поздней ночи, но на трезвую голову выходить из дома напрочь отказывался, заряжаясь таблетками и бухлом. У него были кваалюды и плэйсидил, которые замедляли реакцию. Когда смешиваешь их с алкоголем, все будто замедляет движение. Но любимыми таблетками были тьюнел.

Когда я выходил с ним, для начала он наливал мне небольшую кружку пива. Затем разламывал капсулу с тьюнелом. Порошок был просто отвратителен на вкус, поэтому он нарезал банан и разделял тьюнел на кусочки. Себе забирал часть, в которой было больше порошка, мне давал порцию поменьше. Вот мы и готовы к выходу.

Королевский прием начинался сразу, как мы подходили к двери Rainbow. Тони, метрдотель клуба, приветствовал папу так, будто он самая важная шишка Стрипа. Ну и конечно, стодолларовая купюра, которую отец вручал ему, когда мы заходили, приходилась ко двору. Тони провожал нас к столику отца – престижное место прямо напротив огромного камина. С этой выгодной позиции можно было увидеть любого, кто приходит в клуб или спускается из Over the Rainbow, ночной секции этого заведения. Папа был чудовищным собственником. Если человек, не прошедший его осмотр, присаживался за столик, Паук приставал к нему:

– Ну и какого хрена ты делаешь?

– Да я просто хотел присесть и расслабиться, – отвечал парень.

– Извини, приятель. Здесь не выйдет. Проваливай.

Но вот если заходил кто-нибудь, интересный отцу, он тут же вскакивал и организовывал места. Его патрулирование стола всегда причиняло мне дискомфорт. Я, конечно, не хотел, чтобы за столиком сидели все подряд, но все же считал, что папа мог быть подобрее и вежливее. Особенно когда забивались пьянчуги и неудачники, он становился настоящей задницей. Зато он отлично умел сводить вместе интересных людей. Если Кит Мун или ребята из Led Zeppelin или Элис Купер были в городе, они сидели с Пауком, потому что он был самым крутым парнем в клубе.

Мы тусовались в Rainbow почти всю ночь. Отец оставался за столиком только до тех пор, пока не приходили его дружки и не происходила смена караула. Ну а потом они наматывали круги вокруг барной стойки или уходили наверх. Мне нравился клуб наверху. Всякий раз, как одна из подружек отца хотела танцевать, она приглашала меня, так как Паук был плохим танцором.

Программа не была полной без кокаина. Наблюдать за тем, кто как исхитряется тайком нюхнуть, было отличным развлечением. Опытных любителей кокса было легко вычислить, у них всех длинный ноготь на правом мизинце. Его отращивали в среднем на полдюйма длиннее пальца, придавая идеальную форму. Он служил мерной ложечкой.

Отец ужасно гордился своим идеальным наманикюренным «кокаиновым» ногтем. Один из ногтей на его руке был явно короче остальных.

– А что с этим случилось? – спросил как-то я.

– Это чтобы не поранить дамочек, когда я использую палец для этого, – ответил он.

Черт, это просто застряло в моем мозгу. У него был специальный палец для «кисок»!

Само собой, я был единственным ребенком, знакомым со всем этим безумием. В основном, взрослые, которые не знали меня, просто меня игнорировали. Но Кит Мун, легендарный барабанщик The Who, всегда старался, чтобы я чувствовал себя непринужденно и комфортно. В хаотичной бурной атмосфере ночной вечеринки, где все кричали, шумели, нюхали, бухали и трахались, Мун всегда находил время, чтобы взять меня под руку и сказать: «Как поживаешь, пацан? Развлекаешься? А ты разве не должен быть в школе или что-то в этом роде? Но в любом случае я рад, что ты здесь». Это всегда поражало меня.

Обычно мы оставались до закрытия, до двух ночи. Потом наступало время сходки на автостоянке, переполненной девчонками и парнями в забавных глэм-рок прикидах. Тусовка на парковке сводилась к обмену телефонами, охоте на «пташек» и поиске места для продолжения вечеринки. Но иногда становилась и сценой для перебранок, в которые часто был втянут мой отец. Например, он начинал наезжать на банды байкеров, и я продирался в эпицентр событий, включая слезливого малолетку: «Это мой отец. Он совсем в дрова сейчас. Чтобы он вам ни сказал, не обращайте внимания и простите его. Он не имел это в виду. И, пожалуйста, не бейте его по лицу. Ребенку вроде меня очень больно смотреть, как его отца избивают». У меня правда было ужасное предчувствие, что отец в конце концов конкретно пострадает в драке или в автомобильной аварии.

Ночью он был под таким кайфом, что попытка пересечь комнату превращалась в водевильный номер, где парень спотыкается, падает и безуспешно пытается устоять на своих двоих. Он натыкался на все подряд, пытаясь удержаться за что-нибудь устойчивое, что-то мямлил, но все еще пытался забраться в машину и ехать тусить дальше. А я думал: «Вот дерьмо, он даже не может говорить. Это плохо».

Когда он слишком угашивался, я нес ответственность за его охрану, что давалось нелегко. Все это накладывало на меня эмоциональный отпечаток, который я даже сформулировать толком не могу. И хотя у меня были друзья в «Эмерсон», а по выходным я ходил с отцом в Rainbow как его кореш, мне часто бывало одиноко, и я стал создавать свой собственный мир. Я рано вставал, шел в школу и оставался парнем в своем коконе. Я не противился этому, так как у меня было пространство, где я мог притворяться, творить, думать и наблюдать. Однажды одна из соседских кошек родила котят, и я брал с собой кого-то из этих пушистых белых комков на крышу гаража за нашим домом, чтобы поиграть. Котенок был моим маленьким другом, но иногда я ругал его без особых причин, просто чтобы показать свою власть над ним.

Во время одной из таких тирад я стал тыкать пальцем в морду котенку. Это не было чем-то смертельным, но это был акт агрессии – странно, ведь я всегда любил животных. Как-то я ткнул малыша слишком сильно, и он зубом проколол сам себе губу, по ней скатилась капелька крови. Я заволновался. Почувствовал сильное отвращение к себе за то, что причинил вред этому крошечному существу, которое оставалось нежным ко мне даже после того случая. Я испугался, что такое поведение было знаком начинающегося психоза.

Но в целом я бы не променял мой стиль жизни на другой, особенно на светскую жизнь друзей из «Эмерсон». Я бывал в их домах и видел отцов, приходящих из своих офисов, у которых не оставалось ни времени, ни энергии, ни сострадания для детей. Они просто садились, пили виски, курили сигару, читали газету и шли спать. Прямо скажем, так себе альтернатива.

Пытаться хоть немного поспать перед уроками, в то время как люди трахаются на диване, нюхают кокаин и врубают музыку на полную, конечно, не было обычным для школьника. Но это была моя жизнь. В будние дни я оставался дома, а Паук всегда сидел за своим привилегированным столиком в Rainbow. Частенько вечеринка продолжалась у нас дома. Я просыпался от звука распахивающейся двери, которую сносил поток безумцев, наводняющих дом.

Потом – музыка, смех, дележка наркоты, а заканчивалось все погромом. Я пытался уснуть в своей дальней комнате, которая была соединена с единственной ванной, куда входили-выходили люди, писая, крича и принимая наркотики.

Слава Богу, у меня был радиобудильник. Каждое утро в 6:45 он будил меня попсой. Полумертвый, спотыкаясь, я пробирался к шкафу, надевал футболку, шел в ванную и собирался в школу. Потом осматривал комнаты, оценивая урон. Дом выглядел как поле битвы. Иногда на диване или стульях валялись люди. Дверь в комнату отца всегда была заперта. Обычно он спал с какой-нибудь девицей, но иногда все еще бодрствовал, заперевшись в своей комнатушке. Я лелеял свой будильник, потому что у меня был пунктик – ходить в школу каждый день. Мне нравились почти все уроки. Отец поддерживал меня на сто процентов во всех моих занятиях с таким же сумасшествием, полнотой и кайфом, с какими жил своей ночной жизнью. Он тоже получил образование и, думаю, осознавал всю важность учебы и готовности впитывать новые идеи, особенно для творческого человека. Каждый день в разговорах со мной он использовал какое-нибудь затейливое эзотерическое словцо, чтобы я расширял словарный запас.

Он также развивал мой литературный вкус – от Харди Бойз до Эрнеста Хемингуэя и других выдающихся авторов.

В школе я больше всего любил уроки английского. Вела их Джил Вернон, и из всех, с кем я пересекался, она впечатлила меня больше всего. Это была миниатюрная женщина с темными короткими волосами, лет пятидесяти. Она знала, как общаться с детьми, и все, о чем она говорила, что писала, читала, да что угодно, умела превратить во что-то интересное, увлекательное и забавное.

Каждый день первые пятнадцать минут урока мы писали дневник. Она записывала первое предложение на доске, а мы должны были развить это предложение в любую понравившуюся тему. Кто-то писал минут пять и останавливался, я же мог продолжать весь урок.

Миссис Вернон регулярно задерживала меня после занятий и рассказывала о писательском ремесле, потому что видела, как я изливаю душу в этих эссе.

«Я прочитала все эти дневники, и должна сказать, что у тебя особый дар к сочинительству. Думаю, ты должен об этом знать и попытаться что-нибудь сделать, – говорила она. – Ты должен продолжать писать».

Когда ты в седьмом классе и такая замечательная женщина тратит свое время, чтобы поделиться с тобой подобной идеей, – это колокольчик, который не перестанет звенеть в твоей голове до конца жизни.

Примерно в это же время прозвучал еще один звонок. Отец рассказал мне о своем первом сексуальном опыте, и он был не из приятных. Он поперся в бордель в центральной части Гранд-Рапидс, где все проститутки были чернокожими. Папу отправили в комнату, куда несколькими минутами позже вошла женщина средних лет с небольшим животом. Она спросила, готов ли он, но он был так напуган, что выпалил:

– Простите, но я не могу этого сделать.

А что сделал бы любой другой при таких обстоятельствах? Прийти в такое странное место и связаться с такой странной личностью, которая не имеет к тебе никакого отношения, да и еще и заплатить за это? Думаю, именно из-за этого опыта он хотел, чтобы мой первый раз оказался приятнее. Только не знаю, представлял ли он себе, что моей первой станет одна из его подружек.

Как только я переехал к отцу, мысли о сексе не покидали меня. Хотя предвкушение, желание, практически влюбленность в это неизбежное событие обитали в моей голове задолго до того, как я приехал в Калифорнию. Но теперь мне было одиннадцать, почти двенадцать, и пришло время действовать. Ровесницы из «Эмерсон» и близко не хотели иметь со мной ничего общего. Зато у отца постоянно бывали симпатичные девочки-подростки, о которых я не мог не мечтать, но и не мог решиться подойти к ним. А потом он стал встречаться с Кимберли.

Кимберли была красивой восемнадцатилетней девушкой с мягким голосом, рыжими волосами, белоснежной кожей и огромной, идеальной формы, грудью. Она была божественной, мечтательной личностью, которая категорически отказывалась носить очки, несмотря на ужасную близорукость. Однажды я спросил, может ли она видеть без них, и она сказала, что предметы очень нечеткие. Так и почему же она не носит очки? «Мне просто нравится видеть мир размытым», – сказала она.

Однажды, прямо перед моим двенадцатилетием, мы все были в Rainbow. От кваалюда я парил, словно маленький воздушный змей, и, набравшись смелости, написал отцу записку: «Знаю, что она твоя девушка, но я совершенно уверен, что она идеально подходит для моего первого раза, и, если у тебя нет возражений, можем мы как-то организовать ситуацию, итогом которой станет мой секс с Кимберли сегодня?»

Он все устроил в момент. Она была для него лишь игрушкой, поэтому мы пошли в дальнюю часть дома, и он сказал: «Хорошо, вот кровать, вот девушка, делай, что захочешь». Кровать отца была роскошным началом, потому что он нагромоздил четыре матраса друг на друга, что давало практически тронный эффект. На мой вкус это был слегка перебор, и я жутко нервничал, но Кимберли сделала все сама. Она направляла меня и была очень нежной и спокойной, все было так по-настоящему. Я не помню, продолжалось это пять минут или час. Это был поистине неясный, туманный, сексуальный момент.

Все это было очень весело, и я никогда не чувствовал себя травмированным или ущемленным после, но, кажется, подсознательно все это застряло в моем мозгу в каких-то странных формах. Я не проснулся на следующее утро с мыслью: «Боже, что это было?» Я проснулся с желанием пойти похвастаться перед друзьями и выяснить, как бы организовать все снова. Но это был первый и последний раз, когда отец позволил это сделать. Всякий раз, как у него появлялась новая девушка, я говорил: «Помнишь ту ночь с Кимберли? Что, если…» Он всегда прерывал меня: «Нет, нет, нет. Это была разовая сделка. И даже не поднимай этот вопрос. Этого больше не случится».

Летом 1975-го я впервые с тех пор, как переехал жить к отцу, поехал в Мичиган. Паук дал мне унцию чистейшего «колумбийского золота», которое в то время было на вершине пищевой цепи, когда дело касалось марихуаны, несколько «тайских палочек» и здоровенный кусок ливанского гашиша. Это были мои запасы на лето. Естественно, мои друзья Джо и Найт попробовали наркотики впервые. Мы пошли в Пластер-Крик, выкурили «толстяка» и принялись кувыркаться, ходить колесом и ржать.

Все лето я рассказывал всем подряд об удивительной жизни в Голливуде, о многих интересных людях, которых встречал, о музыке, которую слушал и которая составляла коллекцию отца, от Roxy Music до Led Zeppelin и Дэвида Боуи, Элиса Купера, The Who.

В июле того года мама вышла замуж за Стива. У них была чудесная свадьба под ивой во внутреннем дворике их деревенского дома в Ловелле. Я понял, что у мамы и Джули дела идут хорошо, и вернулся в Западный Голливуд в конце лета, желая побыстрее возобновить свой калифорнийский стиль жизни и вернуться к тому, кто станет моим лучшим другом и соучастником на следующую пару лет.

Впервые я встретил Джона Эм в конце седьмого класса. По соседству с «Эмерсон» находилась католическая школа для мальчиков, и мы подкалывали друг друга через забор.

Однажды я забрался туда и затеял драку с каким-то парнем, который утверждал, что владеет карате. Наверное, он учил только теорию и понятия не имел об уличных драках, так как я надрал ему задницу перед всей школой.

И вот где-то в этой стычке я познакомился с Джоном. Он жил выше по Роскомар-Роуд в Бел-Эйр.

Хотя район находился в городе, за его домом были горы и гигантский резервуар с огромным водопадом, который перетекал в другой резервуар. Это была идеальная площадка для игр. Отец Джона работал в аэрокосмической компании и был алкашом, поэтому в семье ничего не обсуждалось, о чувствах не говорили – просто делали вид, что все хорошо. Мама Джона была милашкой, а сестра прикована к инвалидному креслу.

В восьмом классе Джон стал моим лучшим другом. Нас объединили скейтборд и марихуана. Иногда мы могли достать травку, иногда нет. А вот кататься на скейтах могли всегда. С этой точки зрения мое катание было скорее практичным: я всегда использовал доску как средство передвижения из точки А в точку Б, с минимумом трюков, позволяя себе только прыжки с тротуаров.

В начале 70-х спорт начал стремительно развиваться, и люди стали кататься в канализационных трубах, вдоль набережных и в пустых бассейнах. Почти в это же время в Санта-Монике райдеры из Дог-Паунд подняли скейтбординг на новый, полупрофессиональный уровень. Мы же с Джоном занимались этим ради забавы и вызова самим себе.

Джон был настоящим американским парнем. Он обожал пиво, и мы часто околачивались около местного магазина, уговаривая взрослых купить нам его. Выпивка не была моим любимым способом достижения кайфа, но это был увлекательный способ выйти из-под контроля и не знать, что дальше произойдет.

Потом мы завязали с просьбами покупать нам упаковки пива и решили его воровать.

Однажды мы гуляли по Вествуду и увидели, как работники ресторана грузят ящики с пивом на склад на третьем этаже. Как только они отлучились на минутку, мы вскарабкались на мусороуборочную машину, схватили пожарную лестницу, взобрались наверх, открыли окно и взяли ящик «Хайнекен», который поил нас следующие несколько дней.

Затем от пива мы перешли к воровству виски из супермаркетов Вествуда. Заходили в магазин, засовывали бутылку в штанину, натягивая сверху носок, и, прихрамывая, выходили. Мы заставляли себя его проглатывать и, прежде чем успевали понять, насколько же он мерзкий на вкус, слетали к чертям с катушек. Потом катались по округе, снося все вокруг и затевая шуточные драки.

В какой-то момент Джон решил вырастить свой собственный марихуановый сад, что, по моему мнению, было отличной идеей. Но затем мы поняли, что куда проще разыскать сады чужих людей и воровать травку у них.

Однажды, после недельных безрезультатных поисков, мы нашли участок, охраняемый собаками. Я взял зверей на себя, Джон спер марихуану, и мы отнесли все эти громадные растения к нему домой. Мы знали, что сначала их нужно просушить в духовке, но Джон боялся, что мама вернется, поэтому я предложил, раз уж большинство людей в это время работает, использовать духовку кого-нибудь еще.

Мы прошли несколько жилищ, вломились в чей-то пустой дом, включили плиту и затолкали туда всю марихуану. Мы пробыли там около часа, и хотя марихуана так и не просохла, зато мы узнали, насколько легко вламываться в дома, чем и продолжили регулярно заниматься. Мы не воровали телевизоры или драгоценности; нам нужны были деньги, прикольные вещицы или наркотики. Мы шарили по аптечкам – к тому моменту я повидал множество таблеток и знал, что искать. Однажды мы нашли огромную упаковку перкодана. Я никогда их не принимал, но знал, что они содержат всем обезболивающим обезболивающее.

Поэтому я взял ее, и мы вернулись к Джону.

– Сколько примем? – спросил он.

– Давай начнем с трех и посмотрим, что будет, – предложил я.

Мы оба приняли по три таблетки и сидели без дела несколько минут, но ничего так и не произошло. Поэтому мы приняли еще по парочке. Следующее, что мы помним, – нас напрочь унесло, и нам это понравилось. Но это был разовый опыт. Мы никогда больше не принимали перкодан.

Наши маленькие успехи в кражах ободрили Джона. Он жил через улицу от своей старой начальной школы и знал, что вся дневная выручка от буфета хранилась в сейфе и ночью находилась в морозильной камере. Оказалось, что за месяц до окончания шестого класса Джон украл у вахтера связку школьных ключей.

Мы разработали план. Как-то ночью взяли маски, надели перчатки и дождались двенадцати. Ключи подошли. Мы пробрались в буфет, подошли к морозильнику, сейф был там. Мы схватили его и побежали через улицу прямо в дом Джона. В его спальне мы открыли сейф и насчитали 450 долларов. Это была наша самая успешная вылазка на тот момент. Что теперь?

– Давай купим фунт травы, перепродадим, а на разницу купим столько марихуаны, сколько сможем выкурить, – предложил я.