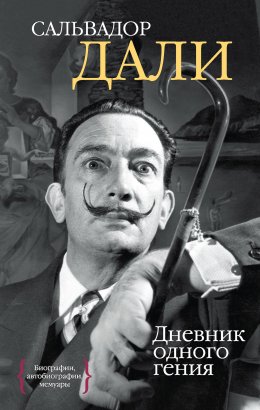

Читать онлайн Дневник одного гения бесплатно

Salvador Dali

JOURNAL D’UN GENIE

Preface by Michel Dèon

Copyright © Editions de La Table Ronde, 1964

Перевод с французского Л. ЦЫВЬЯНА

Серийное оформление А. РЫБАКОВА

Оформление обложки В. ГОРЕЛИКОВА

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© Л. Цывьян (наследники), перевод, комментарии, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство КоЛибри®

* * *

Дневник одного гения

Посвящаю эту книгу

МОЕМУ ГЕНИЮ

ГАЛЕ ГРАДИВЕ[1],

моей

ЕЛЕНЕ ТРОЯНСКОЙ[2],

моей

СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ[3],

ГАЛЕ ГАЛАТЕЕ БЕЗМЯТЕЖНОЙ[4]

Предисловие

Уже несколько лет Сальвадор Дали говорил нам о дневнике, который он регулярно ведет. Поначалу он намеревался озаглавить его «Моя сверхтайная жизнь» и издать как продолжение «Тайной жизни Сальвадора Дали, написанной им самим», но в конце концов решил оставить название, куда более соответствующее реальности, – «Дневник гения», – написанное на самой первой школьной тетрадке, с которой началось это новое произведение. Дело в том, что это действительно дневник. Дали записывал в нем свои мысли, излагал эстетические, моральные, философские, биологические идеи, повествовал о муках художника, алчущего совершенства, о любви к жене, о своих необыкновенных встречах.

У Дали исключительно обостренное сознание собственной гениальности. И похоже, именно эта внутренняя убежденность и придает ему сил. Родители дали ему имя Сальвадор, потому что ему было предназначено стать спасителем живописи, которую грозят умертвить абстрактное искусство, академический сюрреализм, дадаизм и вообще любые анархические «измы». Так что этот дневник – монумент, воздвигнутый Сальвадором Дали в свою честь. И если скромности в нем нет и следа, зато искренность его обжигает. Автор обнажает свои тайны с вызывающим бесстыдством, разнузданным юмором, искрометным весельем. Как и «Тайная жизнь», «Дневник одного гения» – это гимн во славу Традиции, католической Иерархии и Монархии. И можно себе представить, до какой степени подрывными и разрушительными покажутся эти страницы невеждам.

Невозможно определить, что более ценно здесь: нескромная откровенность или откровенная нескромность. Повествуя о своей повседневной жизни, Дали захватывает врасплох своих биографов и в каком-то смысле перебегает дорогу комментаторам. Но разве человек не вправе сам рассказать о себе? И мы не станем оспаривать этого его права, тем паче что рассказывает он с преизобилием деталей, с присущим ему умом и лиризмом.

Люди полагают, что они знают Дали, поскольку он с безоглядной отвагой избрал удел человека публичного. Журналисты алчно заглатывают все, что он подбрасывает им, но в конечном счете более всего поражает его крестьянское здравомыслие, как, например, в сцене с молодым человеком, который жаждет преуспеть и вдруг получает совет есть икру и пить шампанское, чтобы не умереть, трудясь как каторжник, с голоду. Но самое привлекательное в Дали – это его корни и антенны. Корни, уходящие глубоко в землю в поисках того «смачного» (если воспользоваться одним из его излюбленных словечек), что человек сумел создать за сорок веков существования живописи, архитектуры и скульптуры. Антенны, направленные на будущее, которое они выслеживают, провидят и постигают с молниеносной быстротой. Не будет преувеличением сказать, что Дали – это ум, которому присуща ненасытная научная любознательность. Все открытия, все изобретения находят отзыв в его творчестве и, слегка преображенные, проявляются в его произведениях.

Скажем больше, Дали опережает науку, рациональный прогресс которой он провидит каким-то странным, иррациональным образом. Зачастую у него случаются приключения, достаточно необычные для творца: собственные изобретения обгоняют его, движутся быстрей, чем он, самоорганизуются без всяких стараний с его стороны. Пройдя в самом начале через период непонимания и непризнания, его творчество достигло той точки, когда кажется, будто его можно найти во всем. Более того, его идеи, с кажущимся беспорядком бросаемые природе, отныне, чтобы обрести жизнь и форму, больше уже не нуждаются в нем. Ему самому иногда случается удивляться этому. Семя, в спешке брошенное в землю, взошло. Дали́ рассеянно, что так свойственно ему, созерцает выросшие плоды. Он больше не верит в нереализуемые проекты, так как в одних случаях воля, в других случайность способствуют их развитию, созреванию, успеху.

Добавлю еще, что «Дневник одного гения» есть творение истинного писателя. Дали обладает образным даром, искусством судить скоро и уверенно. Его языку присуща переливчатость, барочность и тот отпечаток Возрождения, который мы видим в его живописи. Этих страниц мы касались только затем, чтобы выправить орфографию, каковая у него фонетическая во всех языках, на которых он пишет, будь то каталанский, испанский, французский или английский, но ни в коей мере не затронули ни цветистости стиля, ни языка, ни его навязчивых идей. Это первозданный документ о художнике-революционере, чье значение огромно, о творческом уме, щедром на чудеса и озарения. Любителям искусства и громких сенсаций, равно как и психиатрам, чтение этой книги доставит огромное удовольствие. В ней рассказывается о человеке, который заявил: «Единственное различие между мной и сумасшедшим в том, что я – не сумасшедший».

Мишель Деон[5]

Пролог

Два человека отличаются друг от друга куда больше, чем два животных разного вида.

Мишель де Монтень[6]

Со времен Французской революции в мире ширится порочная, кретинизирующая тенденция, которая пытается убедить нас, будто все люди одинаковы, то есть утверждающая, что гении (оставляя в стороне их творения) – это обычные человеческие существа, в большей или меньшей степени подобные прочим смертным. Наглая ложь. И если это ложь, когда речь идет обо мне, гении нашего времени, обладателе безмерной духовности, подлинном гении современности, то тем более стократная ложь, когда дело касается гениев, воплотивших вершинные достижения Ренессанса, к примеру полубожественного гения Рафаэля[7].

Эта книга докажет, что повседневная жизнь гения, его сон, пищеварение, его воспарения, ногти, простуды, его кровь, его жизнь и смерть в корне отличаются от жизни и жизненных проявлений всех прочих представителей человечества. Ибо эта уникальная книга – первый дневник, написанный гением. Более того, единственным гением, которому выпал единственный шанс сочетаться браком с гением Галой, являющейся единственной мифологической женщиной нашего времени.

Разумеется, сегодня будет сказано далеко не все. В этом дневнике, который охватывает мою сверхтайную жизнь с пятьдесят второго по шестьдесят третий год, будут белые страницы. По моей просьбе и с согласия издателя записи, касающиеся некоторых лет и некоторых дней, пока что не будут преданы гласности. Демократические режимы не готовы к публикации свойственных мне сокрушительных откровений. Неизданные части выйдут в свет позже в восьми томах после публикации первого издания «Дневника гения», если то позволят обстоятельства, либо во втором издании, когда страны Европы вновь вернут себе традиционное для них монархическое устройство. А в ожидании этого мне хотелось бы, чтобы читатель пребывал в напряжении, познавая по этому атому Дали все, что ему в настоящее время может быть открыто.

Таковы единственные и мистические, но оттого ничуть не менее достоверные причины, по которым все, что воспоследует далее, от начала и до конца будет (причем без всяких на то моих стараний) неизменно и неотвратимо гениально – гениально только потому, что это подлинный «Дневник» вашего преданного и смиренного слуги.

1952

Май

Порт-Льигат, 1-е

Герой тот, кто восстает против отцовской власти и одерживает победу

Зигмунд Фрейд[8].

Я впервые воспользовался своими лакированными туфлями, которые не могу носить подолгу, так как они чудовищно жмут, для того чтобы написать то, что воспоследует ниже. Обычно я надеваю их перед самым началом выступления на публике. Они так мучительно стискивают ноги, что это до предела усиливает мои ораторские способности. Эта острая, мозжащая боль понуждает меня петь подобно соловью или неаполитанскому певцу, поскольку неаполитанские певцы тоже носят тесную обувь. Нутряной физический позыв к испражнению, всепоглощающая мука, причиной которой являются лакированные туфли, принуждают меня прямо-таки потоком извергать слова, исполненные возвышенных, сконцентрированных истин, и причина этого в изощренной инквизиторской пытке, какой подвергаются мои ступни. Итак, я надеваю туфли и начинаю неспешно, по-мазохистски излагать полную правду о моем изгнании из группы сюрреалистов. Мне в высшей степени наплевать на все те клеветы, которые может распространять обо мне Андре Бретон[9], так и не простивший мне того, что я являюсь последним и единственным сюрреалистом; однако крайне важно, чтобы весь мир в тот день, когда я опубликую эти записи, наконец узнал, как на самом деле все это происходило. Для этого мне придется вернуться к своему детству. Я никогда не был способен оставаться средним учеником. Я либо выглядел недоступным для какого-либо обучения, словно бы демонстрируя полную и непроходимую тупость, либо набрасывался на учебу с таким исступлением, упорством и жаждой знания, которые приводили в недоумение всех. Но чтобы пробудить во мне подобное рвение, надо было предложить нечто, что мне понравилось бы. Соблазненный приманкой, я демонстрировал прямо-таки ненасытный голод.

Первый мой наставник дон Эстебан Трайта[10] в течение целого года твердил мне, что Бога нет. При этом безапелляционно добавлял, что религия – «бабье занятие». Несмотря на свой юный возраст, я с восторгом воспринял эту идею. Она мне казалась сияющей неопровержимой истиной. В справедливости ее я мог ежедневно убеждаться на примере собственной семьи, где в церковь ходили только женщины, меж тем как отец мой, объявив себя вольнодумцем-атеистом, никогда там не показывался. А для вящего подтверждения своего вольнодумства отец любое, даже самое краткое, высказывание уснащал чудовищными, но чрезвычайно цветистыми богохульствами. Если же кто-нибудь этим возмущался, он не без удовольствия повторял афоризм своего друга Габриэля Аламара: «Богохульство есть лучшее украшение каталанского языка».

Я уже рассказывал в других своих сочинениях о трагической жизни моего отца. Она достойна того, чтобы ее описал Софокл[11]. По правде сказать, отцом я восхищался более, чем кем бы то ни было, и подражал ему более, чем кому-либо другому, хотя и заставлял его много страдать. Я молю Бога принять его в свое Царствие Небесное, где, я убежден, он и пребывает ныне, так как три последних года его жизни были отмечены глубоким религиозным кризисом, вследствие которого он обрел утешение и прощение, причастившись в свой смертный час Святых Тайн.

Но в пору детства, когда мой ум устремлялся к знаниям, я находил в отцовской библиотеке одни лишь атеистические книжки. Листая их, я старательно, не пропуская ни единого доказательства, познавал, что Бога нет. С несказанным терпением я читал энциклопедистов[12], которые, как мне видится сейчас, способны нагонять лишь невыносимую скуку. «Философский словарь» Вольтера[13] на каждой своей странице представлял мне аргументы юриста (подобные аргументам моего отца, который был нотариусом), свидетельствующие о несуществовании Бога.

Открыв впервые Ницше[14], я был потрясен до глубины души. Он имел наглость, черным по белому, объявить: «Бог умер!» Как так?! Совсем недавно я узнал, что Бога нет, а теперь мне сообщают о Его кончине! Тут-то у меня и возникли первые подозрения. Заратустра показался мне грандиозным героем, я восхищался величием его души, но в то же время в нем проявлялась какая-то ребяческая наивность, которую я, Дали, уже давно преодолел. Придет день, и я стану трикрат более великим, чем он! Уже на другой день после прочтения «Так говорил Заратустра» у меня сформировалось собственное мнение о Ницше. Да он же слабак, дал слабину и позволил себе стать безумцем, хотя главное тут не сойти с ума! И эти вот размышления дали мне основу для первого моего девиза, который стал основополагающим в моей жизни: «Единственное различие между мной и сумасшедшим состоит в том, что я не сумасшедший». В три дня я полностью усвоил и переварил Ницше. А когда я закончил это людоедское пиршество, мне осталось обглодать одну-единственную кость, разобраться с одной-единственной частностью личности философа – его усами! Много позже Федерико Гарсия Лорка[15], восхищенный усиками Гитлера, объявит, что «усы – это трагическая константа лица человека». Но я и усами превзойду Ницше! Мои усы не будут унылыми, катастрофическими, отягощенными туманами и вагнеровской музыкой. Ни за что! Мои будут остроконечными, экспансионистскими, ультрарационалистическими и устремленными к небу, подобно вертикальному мистицизму или вертикальным испанским профсоюзам[16].

И если Ницше, вместо того чтобы укрепить меня в атеизме, заронил в мои мысли первые вопросы и догадки касательно предмистического вдохновения, которое обрело вершинное воплощение в 1951 году, когда я писал свой «Манифест»[17], то его индивидуальность, его усатость и волосатость, его бескомпромиссное отношение к слезливым и оскопляющим добродетелям христианства внутренне способствовали развитию моих антисоциальных и антисемейных инстинктов, а также помогли мне создать свой внешний облик. После прочтения «Заратустры» я отрастил лохматые бакенбарды, доходившие до уголков губ, а мои эбеново-черные кудри до плеч вполне могли соперничать с женской прической. Ницше разбудил во мне идею Бога. Но архетипа, который он предложил мне для преклонения и подражания, оказалось вполне достаточно, чтобы моя семья извергла меня из своего лона. Я был изгнан, так как слишком старательно изучал и слишком буквально следовал атеистическим и анархическим наставлениям книг из библиотеки отца, который к тому же не мог смириться с тем, что я превзошел его во всем, а главное, с тем, что богохульства мои были куда забористей, чем его.

Четыре года, предшествовавшие моему исторжению из семьи, я прожил в состоянии постоянного и предельного «духовного ниспровержения». То были для меня четыре поистине ницшеанских года. Для того, кто не жил в подобной атмосфере, мое тогдашнее существование покажется непостижимым. То был период, когда меня посадили в тюрьму[18] в Жероне, когда одна из моих картин была отвергнута барселонским Осенним салоном за непристойность, когда мы с Бунюэлем[19] подписывали сочиненные мной оскорбительные письма врачам-гуманистам, а также самым уважаемым людям в Испании, включая и нобелевского лауреата Хуана Рамона Хименеса[20]. В большинстве случаев все эти демонстрации были совершенно безосновательными и несправедливыми, просто таким способом я пытался проявить свою «волю к могуществу» и доказать себе, что угрызений совести для меня пока что не существует. А вот сверхчеловеком для меня предназначено было стать даже не женщине, а сверхженщине, которую зовут Гала.

Когда сюрреалисты узрели в доме моего отца в Кадакесе только что написанную мою картину, которую Поль Элюар[21] окрестил «Мрачная игра», изображенные на ней скатологические[22] и анальные элементы вызвали у них страшное негодование. А главное, Гала осуждала ее со страстью, которая тогда меня изрядно разозлила, но потом-то я научился восхищаться ею. Я как раз подумывал вступить в группу сюрреалистов, но прежде собирался тщательно изучить ее, разобрав по косточкам все их лозунги и идеи. Судя по тому, что, как мне казалось, я понял, речь там шла о спонтанной записи мысли без всякого рационального, эстетического или нравственного контроля. Однако не успел я еще стать с самыми искренними намерениями членом их группы, как мне уже устанавливают принудительные ограничения вроде тех, какими сковывает меня мое собственное семейство. Гала была первой, кто предупредил меня, что среди сюрреалистов я буду страдать от тех же самых запретов, что и в любом другом объединении, и что, по сути дела, все они обыкновенные буржуа. Моя сила, как виделось ей, должна состоять в том, чтобы держаться на равном удалении от всех художественных и литературных направлений. С редкостной интуицией, превосходившей в ту пору мою, она утверждала, что, обладай любой член группы моим оригинальным методом параноидально-критического анализа, этого ему было бы достаточно, чтобы создать свою собственную школу. Но мой ницшеанский динамизм не желал прислушиваться к увещеваниям Галы. Я категорически отказывался рассматривать сюрреалистов как очередную литературно-художественную группу, одну из многих. Я верил, что они способны освободить человека от тирании «практичного, рационального мира». И я стану Ницше иррационального. Я, неистовый рационалист, единственный знал, чего я хочу: я не покорюсь иррациональному во имя иррационального, не предамся пассивному иррациональному нарциссизму, как все прочие, нет, я буду сражаться ради «завоевания иррационального»[23].

И вот, напитавшись всем тем, что напубликовали сюрреалисты вкупе с Лотреамоном[24] и маркизом де Садом[25], я, преисполненный самых лучших, но достаточно иезуитских намерений, вступил в группу, затаив весьма определенный замысел – как можно скорее стать ее главой. И правду сказать, чего это ради я должен испытывать христианские чувства к своему новому отцу Андре Бретону, если я не испытывал таковых и в отношении того, кто произвел меня на свет?

Итак, я принял сюрреализм всецело и полностью, не отвергая ни крови, ни фекалий, которыми его поборники наполняли свои диатрибы. Точно так же, как, читая книги из отцовской библиотеки, я стремился стать совершенным атеистом, теперь я старательно изучал сюрреализм и очень скоро стал единственным «интегральным сюрреалистом». Кончилось это тем, что меня вышвырнули из группы, так как я оказался слишком сюрреалистическим. Приведенные в обоснование этого решения причины, на мой взгляд, были точно того же свойства, что и те, какими объяснялось мое изгнание из семьи. В очередной раз Гала Градива, «Та, что провидит», «Непорочная интуиция», оказалась права. Сегодня я могу утверждать, что из всех моих убеждений только два не могут быть объяснены волей к могуществу: во-первых, вновь обретенная мною в 1949 году вера, а во-вторых, уверенность, что во всем, что касается моего будущего, Гала всегда будет права.

Бретон увидел мою живопись, изобразил возмущение пятнающими ее скатологическими элементами. Меня это удивило. Я делал еще только первые шаги по части г…, что впоследствии с точки зрения психоанализа могло бы быть интерпретировано как счастливое предзнаменование того, что однажды на меня – счастливо! – прольется золотой дождь. Я лукаво пытался убедить сюрреалистов, что эти скатологические элементы могут пойти лишь на пользу движению. Однако я тщетно пытался подкрепить свою правоту ссылками на пищеварительную иконографию всех времен и цивилизаций – на курочку, несущую золотые яйца, на кишечное неистовство Данаи[26], на осла, который испражнялся золотом, – никто не желал меня слушать. И тогда я принял решение. Раз они не хотят г…, которое я им предлагаю с такой беззаветной щедростью, я оставлю и все эти сокровища, и все золото себе. Знаменитая анаграмма «Avida Dollars»[27], столь трудолюбиво спустя двадцать лет скомпонованная Бретоном, пророчески вполне могла бы быть придумана уже в ту пору.

Мне хватило недели, проведенной в лоне сюрреалистской группы, чтобы обнаружить, что Гала была права. Некоторая терпимость была проявлена к моим скатологическим элементам. Но зато множество других вещей были объявлены табу. Я столкнулся здесь с теми же самыми запретами, что и у себя в семье. Кровь мне была дозволена. Я мог даже добавить к ней немножко дерьмеца. Но на одно только дерьмо права уже не имел. Мне позволялось изображать половые органы, а вот всякие анальные образы – ни в коем случае. На задний проход тут смотрели крайне недоброжелательно. Достаточно спокойно они относились к лесбиянкам, но не к педерастам. В сновидениях можно было сколько угодно использовать садизм, зонтики и швейные машины[28], однако любые религиозные элементы, даже чисто мистического характера, воспрещались всем, кроме богохульников. И если ты видел сон о рафаэлевской Мадонне без всяких признаков святотатства, то упоминать об этом просто-напросто запрещалось…

Как я уже говорил, я стал стопроцентным сюрреалистом. Исполненный доброй воли, я решил довести эксперимент до конца со всеми его крайними и противоречивыми последствиями. Я чувствовал, что готов действовать с тем средиземноморским параноидальным лицемерием, на которое, как мне казалось, способен в своей извращенности один я. Важнейшим тогда для меня было совершить как можно больше грехов, хотя я уже восхищался стихами Сан-Хуана де ла Круса[29], которые, правда, пока что слышал только из уст Федерико Гарсии Лорки, восторженно декламировавшего их. У меня уже было предчувствие, что когда-нибудь позже проблема религии возникнет в моей жизни. По примеру Блаженного Августина[30], распутника, погрязшего в разврате, в оргиях, который молил Бога ниспослать ему веру, я обращался к Небесам, но при этом добавлял: «Только не сразу, не сейчас. Немного позже… потом…» До того как моя жизнь станет тем, чем она является теперь, то есть образцом аскетизма и добродетели, я хотел хотя бы еще минутки три удержать свой иллюзорный сюрреализм полиморфного извращения, точно так же, как спящий жадно цепляется за последние обрывки дионисийского сновидения. Ницшеанский Дионис[31] сопровождал меня повсюду, словно заботливая кормилица, и вскоре я обнаружил, что он обзавелся женской накладной прической, а на рукаве у него повязка, которую украшает крест-гамада, сиречь свастика. Так что история эта начинала освасти… прошу прощения – освинячиваться, как и многое другое, становящееся уже вполне свинским.

Я никогда не препятствовал своему плодотворному и гибкому воображению использовать самые строгие методы исследования. Они лишь придавали точности моей природной причудливой особости. Так, внутри группы сюрреалистов я каждый день ухитрялся заставить их воспринять хотя бы по одной идее или образу, которые коренным образом противоречили «сюрреалистской направленности». По сути, все, что я им преподносил, шло поперек их устремлений. Они терпеть не могли анусы! Я же хитроумно преподносил им массы старательно замаскированных анусов, по преимуществу анусов коварно макиавеллиевских. Но даже если я создавал какой-нибудь сюрреалистический объект, в котором не был представлен ни один образ подобного рода, все равно символический характер функционирования данного объекта в точности совпадал с функцией заднего прохода. Точно так же чистому и пассивному автоматизму я противопоставлял действенную мысль своего знаменитого параноидально-критического метода анализа. Противостоя восторгам по поводу Матисса[32] и абстракционистских тенденций, я выставлял сверхретроградную и подрывную технику Мейсонье[33]. А чтобы нанести поражение предметам дикарского искусства, я бросал против них сверхцивилизованные объекты стиля модерн, которые мы с Диором[34] коллекционировали и которым суждено было вновь войти в моду под названием «new look»[35].

И даже когда Бретон и слышать не хотел про религию, я, само собой разумеется, готовился к изобретению новой, которая была бы одновременно садистской, мазохистской, сновиденческой и параноидальной. Мысль об изобретении своей собственной религии мне подало чтение произведений Огюста Конта[36]. Быть может, группе сюрреалистов удастся то, что не успел завершить философ. Но прежде мне надо было заинтересовать будущего великого жреца нашей религии Андре Бретона мистикой. Я собирался втолковать ему, что, ежели то, что мы защищаем, истинно, нам необходимо добавить к этому некое религиозное, мистическое содержание. Признаюсь, что уже в ту пору я предчувствовал, что мы попросту возвратимся к истине Римской апостольской католической церкви, которая постепенно покоряла меня своим величием. Но на все мои речи Бретон отвечал снисходительной улыбкой и тут же обращался к Фейербаху[37], в философии которого, как мы теперь знаем, были кое-какие выходы к идеализму, но тогда мы об этом и не подозревали.

А пока я читал Огюста Конта, чтобы подвести под свою новую религию солидную базу, Гала из нас двоих проявляла себя как более основательная последовательница позитивизма. Целые дни она проводила у торговцев красками, антикваров и реставраторов картин, покупая для меня кисти, лак и прочие материалы, которые позволят мне в тот день, когда я наконец решусь прекратить наклеивать на свои холсты олеографии и клочки бумаги, писать по-настоящему. Я же, полностью занятый творением собственной далианской космогонии с оплывающими часами, предрекающими дезинтеграцию материи, яичницей-глазуньей на блюде без блюда и ангелически галлюцинативными фосфенами[38], воспоминаниями об утраченном в момент рождения внутриутробном рае, естественно, и слышать не хотел ни о какой технике живописи. У меня даже времени не было, чтобы все это как следует написать. Мне вполне было достаточно, чтобы зрители поняли, что я имею в виду. Пусть следующее поколение займется завершением и отделкой того, что я сотворил. Гала со мной не соглашалась. Точь-в-точь как мать, уговаривающая ребенка, который отказывается есть, она твердила мне:

– Ну, Дали, ну попробуй эту редкостную вещь. Это жидкая амбра, причем не жженая амбра. Говорят, Вермеер[39], когда писал, пользовался точно такой же.

Я же с недовольным и тоскливым видом пытался отбиться:

– Ну да… Наверно, эта амбра – стоящая штуковина. Но ты же прекрасно знаешь, что у меня просто нет времени вдаваться в подобные мелочи. Я занят совсем другим. У меня грандиозный замысел! Это будет бомба, от которой ошалеют все, а особенно сюрреалисты. И они ничего не смогут мне возразить, потому что я уже два раза видел во сне этого нового Вильгельма Телля![40] Само собой, речь идет о Ленине. Я собираюсь написать его с ягодицей в три метра длиной, подпертой костылем. Для этого мне понадобится холст в пять с половиной метров… Я напишу своего Ленина с его лирическим отростком, даже если меня вышвырнут из группы сюрреалистов. В руках он будет держать маленького мальчика, которым буду я. И он будет взирать на меня взором каннибала, а я буду вопить: «Он хочет меня съесть!..»

И, погруженный в мечтания самого возвышенного умозрительного свойства, во время которых мне иногда случалось омочить свое нижнее белье, я воскликнул:

– А вот уж Бретону я об этом ничегошеньки не скажу!

– Вот и прекрасно, – мягко промолвила Гала. – Значит, завтра я принесу тебе амбру, растворенную в лавандовом масле. Она стоит целое состояние, но мне хотелось бы, чтобы ты воспользовался ею, когда будешь писать своего нового Ленина.

К моему величайшему разочарованию, лирическая ягодица Ленина не потрясла моих друзей-сюрреалистов. Но разочарование это даже вселило в меня бодрость. Значит, я могу двигаться дальше… попытаться свершить невозможное. Один лишь Арагон[41] возмутился моей думательной машиной[42], снабженной кру́жками с горячим молоком.

– Хватит этих идиотских чудачеств, Дали! – гневно орал он. – Отныне молоко будет только для детей безработных.

Бретон встал на мою сторону. Арагон попал в смешное положение. По правде сказать, даже моя семья посмеялась бы над моей выдумкой, но Арагон в ту пору уже был сторонником некой весьма жесткой политической идеи, которая и завела его туда, где он ныне и пребывает, иными словами, практически в никуда.

А в это время Гитлер становился все гитлеристей, и однажды я написал нацистскую кормилицу, которая, усевшись по недосмотру в огромную лужу, вязала на спицах. Но по настоянию моих ближайших друзей-сюрреалистов мне пришлось замазать ее нарукавную повязку со свастикой. Мне и в голову не приходило, что этот изломанный крест способен пробудить такие эмоции. Меня же он неотвязно преследовал до такой степени, что у меня просто возникла мания на почве Гитлера, который мне всегда представлялся женщиной. Многие картины, что я написал в ту пору, были уничтожены, когда немецкие армии оккупировали Францию. Я был очарован мягкой и пухлой спиной Гитлера, всегда так ладно обтянутой мундиром. Всякий раз, когда я начинал писать кожаную портупею, что от ремня шла к противоположному плечу, мягкость гитлеровской плоти, которую плотно облегал форменный френч, приводила меня в состояние некоего экстаза, как от чего-то вкусного, молочного, питательного и вагнерианского; сердце у меня начинало неистово колотиться от небывалого возбуждения, какого я не испытывал, даже когда занимался любовью. Пухлая плоть Гитлера, которая в моем воображении превращалась в божественное тело женщины с белоснежной кожей, гипнотизировала меня. Сознавая вопреки всему психопатологический характер столь часто повторяющихся заворотов головы, я нашептывал сам себе на ушко:

– Уверен, на сей раз я наконец-то прикоснулся к подлинному безумию!

А Гале я объявил:

– Принеси мне амбры в лавандовом масле и самых тонких в мире кисточек. На свете не найти ничего столь совершенного и высококачественного, что бы могло удовлетворить меня, когда я, охваченный сверхпитательным психозом, источая плотский и мистический экстаз, примусь в архиретроградной манере Мейсонье писать на холсте след этой самой портупеи из мягкой кожи на теле Гитлера.

Тщетно я твердил себе, что это мое гитлеровское помутнение совершенно аполитично, что в произведении, навеянном феминизированным образом фюрера, есть некая скандальная двусмысленность, что все его изображения окрашены тем же черным юмором, что и изображения Вильгельма Телля или Ленина, – тщетно повторял эти доводы своим друзьям, ничего не помогало. Новый кризис, проявившийся в моей живописи, вызывал все больше подозрений у сюрреалистов. Дело приняло совсем уж дурной оборот, когда пошли слухи, будто Гитлеру нравятся некоторые мои картины, где я изобразил лебедей и где ощущаются одиночество, мания величия, вагнеризм и иеронимобосхианство[43].

Присущий мне врожденный дух противоречия привел к тому, что ситуация только ухудшилась. Я потребовал от Бретона срочно созвать чрезвычайное совещание нашей группы, чтобы обсудить проблему гитлеровской мистики с позиций ницшеанской и антикатолической иррациональности. Я полагал, что антикатолический аспект дискуссии привлечет Бретона. Более того, я рассматривал Гитлера как стопроцентного мазохиста, одержимого навязчивой идеей развязать войну, чтобы потом геройски проиграть ее. Короче говоря, он готовился совершить один из тех немотивированных актов, какие в ту пору так ценились нашей группой. Настойчивость, с какой я предлагал рассмотреть гитлеровскую мистику с сюрреалистской точки зрения, а равно и упорство, с каким я пытался придать религиозный смысл садистскому содержанию сюрреализма, к тому же подкрепленные расширением моего метода параноидально-критического анализа, что грозило разрушить автоматизм вместе с неотделимым от него нарциссизмом, привели к череде разрывов и перманентных ссор с Бретоном и его друзьями. Впрочем, друзья начали уже колебаться – что стало крайне тревожным симптомом для главы группы, – выбирая между ним и мною.

Я написал пророческую картину о смерти фюрера. Назвал же ее «Загадка Гитлера»[44], что имело следствием анафемы со стороны фашистов и бурные овации со стороны антифашистов, хотя у картины этой – как, кстати, и у всего моего творчества, о чем я не устану твердить до конца своих дней, – не было никакой сознательной политической подкладки. Признаюсь, что даже сейчас, когда я пишу эти строки, я сам так до конца и не разгадал великую эту загадку.

И вот как-то вечером была собрана группа сюрреалистов, дабы осудить мой якобы гитлеризм. Это заседание, большинство подробностей я, к сожалению, позабыл, представляло собой нечто совершенно необыкновенное. Но если Бретон когда-нибудь пожелает повидаться со мной, я бы хотел, чтобы он дал мне прочитать протокол, который они, уж несомненно, составили после собрания. Когда меня собирались извергнуть из группы сюрреалистов, у меня как раз начиналась ангина. Трусливо дрожа, как это всегда бывает со мной, когда проявляются первые признаки заболевания, я появился на собрании с термометром во рту. Как мне помнится, я не меньше четырех раз измерял температуру за время суда надо мной, поскольку затянулся он до глубокой ночи: когда я вернулся домой, над Парижем вставала заря.

Произнося свою речь pro domo[45], я несколько раз опускался на колени, но отнюдь не для того, чтобы умолять не исключать меня из группы, как впоследствии лживо утверждали, а совсем напротив, призывая Бретона понять, что моя гитлеромания – чисто параноидальна и по сути своей абсолютно аполитична. Я им также втолковывал, что не могу быть нацистом хотя бы потому, что если Гитлер захватит всю Европу, то воспользуется этим, чтобы прикончить всех истериков вроде меня, как это он уже проделал в Германии, где их объявили вырожденцами. И наконец, той бабскости и необоримой уморительности, какие я придаю в своих изображениях Гитлеру, вполне достаточно, чтобы нацисты объявили меня святотатцем. Точно так же и мое беспредельное восхищение Фрейдом и Эйнштейном[46], которых Гитлер изгнал из Германии, неоспоримо свидетельствует, что фюрер интересует меня лишь как объект моей мании и еще потому, что в нем я усматриваю несравненную катастрофическую мощь. В конце концов они убедились в моей невиновности, однако мне пришлось тем не менее подписать документ, в котором среди прочего я подтверждал, что не являюсь врагом пролетариата. Подписал я его с легким сердцем, поскольку к пролетариату никогда не испытывал никаких особых чувств – ни враждебных, ни дружественных.

Но мне зато просияла истина – единая и неделимая: невозможно быть всецелым сюрреалистом в группе, которой правят политические пристрастия, причем в любой области, как это происходило в окружении Бретона или Арагона.

Не могло существовать на свете человека, который, подобно мне, мог бы претендовать на звание истинного безумца, живого и сорганизованного с пифагорейской точностью в чисто ницшеанском смысле этого слова. Произошло то, что и должно было произойти: Дали, всецелый сюрреалист, требующий полного уничтожения всех и всяческих принуждений морального и эстетического свойства, движимый «ницшеанской волей к могуществу», объявил, что любой эксперимент может быть доведен до самых крайних своих пределов без нарушений преемственности. Я провозглашал свое право отрастить Ленину трехметровые ягодицы, украсить его портрет гитлеровским желатином, приправленным даже, если это потребуется, римским католицизмом. Каждый вправе быть своим арбитром, оставаться или стать тем, кем ему заблагорассудится, – педерастом или копрофагом[47], добродетельным или аскетическим в проявлении своих пищеварительно-кишечных или фосфенных упоений. Полиморфное извращение, которое постигло меня в отрочестве, достигло своего истерического зенита: мои челюсти изгрызали Галу, я безумно полюбил разлагающихся ослов[48], от которых трансцендентально несет аммиаком. Запахи человеческих тел, совершенно естественно, обрели для меня литургический характер. Общепринятые воззрения всегда были противниками любых упоминаний о вони и анальных восторгах (никаких задних проходов, даже если они будут сухими и чистыми), а также изображения человеческих внутренностей, сплетающихся в двойные, тройные и даже четверные петли. А над всем этим возносились гигантские, изнуренные, одутловатые лица прославленных великих Мастурбантов[49], которых обсели кузнечики с лицами коммунистов и наполеоновскими брюшками, с бабьими гитлеровскими ляхами, и они цеплялись за мои губы. И все это было только начало!

Но Бретон сказал Дали «нет»! По-своему он был в какой-то мере прав, поскольку хотел иметь возможность выбрать в этом конгломерате зло или добро, зло и добро… Но в той же мере он и ошибался, так как, даже сохраняя свободу выбора, надо было заставить себя находить удовольствие в этом далианском ассортименте, столь же сочном, сколь и смачном. Но в чем он полностью ошибался, так это в том, что абсолютный рационалист Дали будто бы желает познать всецело иррациональное для того, чтобы извлечь из него новый литературный и человеческий репертуар, меж тем как Дали, напротив, хотел ограничить и подчинить иррациональное, которое он завоевал. Циклотрон философских челюстей Дали алчно жаждал все искрошить, растереть и подвергнуть бомбардировке артиллерией своих внутриатомных нейтронов, чтобы гнусный природный и аммиакальный конгломерат биологии, который стал нам доступен благодаря сюрреалистским сновидениям, преобразовался в чистую мистическую энергию. Как только это кишащее червями, разлагающееся тулово всецело и окончательно спиритуализируется, миссия и цель человеческого существования на земле исполнится и все превратится в бесценное сокровище.

Вот этот-то момент и выбрала сирена Кьеркегора[50], чтобы запеть, словно зловонный соловей. И все крысы из экзистенциалистских сточных канав, блудодействовавшие во время оккупации по подвалам, визжа, изблевывали свое отвращение к остывшим объедкам сюрреалистского пиршества, которые мы швырнули им, как в помойные баки. Все это было невыразимо омерзительно, и сам человек был здесь лишним!

«Нет!» – вскричал им Дали. Это произойдет не раньше, чем все станет рационально. Не раньше, чем все наши либидозные страхи облагородит и возвысит несказанная красота смерти на пути, ведущем к духовному совершенству и аскетизму. Эту миссию способен выполнить лишь испанец, используя самые демонические и самые уродливые изобретения, какие только существовали в истории. Надо лишь освоить и приспособить их, изобрести на их основе метафизическую геометрию.

Необходимо вернуться к благородству тускло-серебряного и зелено-оливкового цвета, что есть у Веласкеса[51] и Сурбарана[52], к реализму и мистицизму, которые, как выясняется, взаимоподобны и единосущны. Необходимо включить трансцендентную реальность в любой случайный фрагмент чистой реальности, какой ее запечатлел Веласкес с его абсолютной визуальной властью над тем, что он изображает. Но это уже предполагает неоспоримое присутствие Бога, ибо Он есть единственно высшая реальность!

Эта далианская попытка рационализации робко и не слишком осознанно была опробована в журнале «Минотавр»[53]. Пикассо попросил издателя Скира заказать мне иллюстрации к «Песням Мальдорора». Гала однажды пригласила на завтрак Скира и Бретона. И добилась, чтобы ей было поручено руководство журналом «Минотавр», предзнаменования при рождении которого были крайне сомнительны и неопределенны. Ныне наиболее упорная попытка рационализации – но уже в несколько ином плане – осуществляется, как мне кажется, в прекрасных выпусках «Этюд кармелитен», редактируемых отцом Бруно, которым я безмерно восхищаюсь. О жалком наследии «Минотавра», который теперь пасется на материалистических выгонах издательства «Верв», мы лучше умолчим.

Я еще дважды притворно обсуждал с Бретоном мою будущую религию. Он ничего не желал понять. Я пытался настаивать. Пропасть в наших отношениях все больше расширялась. Когда Бретон в 1940 году приплыл в Нью-Йорк, я в тот же самый день позвонил ему, поздравил с прибытием и попросил о встрече, которую он назначил на следующий день. Я изложил ему новую идеологическую платформу для наших идей. Мы создаем грандиозное мистическое направление, которое должно будет в каком-то смысле подкрепить наш сюрреалистский опыт и решительно свернуть его с дороги диалектического материализма! Однако в тот же самый вечер я узнал от друзей, что Бретон сразу начал с того, что оклеветал меня, объявив приверженцем гитлеризма. Это была ложь, и к тому же в то время слишком небезопасная, чтобы я согласился еще раз увидеться с ним. С тех пор мы больше ни разу не встречались.

И однако после стольких лет я, благодаря врожденной своей интуиции, по чуткости не уступающей детектору радиации, все сильней ощущаю свою близость с Бретоном. Несмотря ни на что, интеллектуальная его деятельность имеет куда большую ценность и значение, чем все, что сделали экзистенциалисты с их эпизодическими театральными успехами.

Но в тот день, когда я не пошел на назначенную Бретоном встречу, сюрреализм в том понимании, какое ему придавали мы, умер. И когда на следующий день одна крупная газета попросила меня дать определение сюрреализма, я ответил: «Сюрреализм – это я!»[54] И я стою на этом, поскольку являюсь его единственным продолжателем. Я ни от чего не отрекался, напротив, я все вновь подтвердил, возвысил, иерархизировал, рационализировал, дематериализовал, спиритуализировал. Мой нынешний ядерный мистицизм – всего-навсего вдохновленный Духом Святым плод демонических сюрреалистских экспериментов первого периода моей жизни.

Мстя по-мелкому, Бретон составил из великолепного имени, которое я ношу, анаграмму. Вот она – «Avida Dollars». Вероятно, это не самое вершинное достижение большого поэта, тем не менее в своей биографии я вынужден был признать, что она весьма точно отражала мои непосредственные устремления в тогдашний период моей жизни. Как раз только что в Берлине на руках у Евы Браун умер в совершенно вагнерианском стиле Гитлер. Узнав эту новость, я размышлял семнадцать минут[55], прежде чем принял окончательное решение: отныне Сальвадор Дали станет величайшей куртизанкой своего времени. И так оно и стало. Но ведь именно это я с параноической одержимостью и старался всегда осуществить.

После смерти Гитлера надвигалась новая религиозно-мистическая эра, которая готовилась поглотить все идеологии. В ожидании ее я должен был выполнить важную миссию. Самое малое еще лет десять против меня будет выступать современное искусство, этот заплесневелый отброс материализма, унаследованного от Французской революции. Потому мне надо было писать хорошо, хотя, говоря по правде, хорошо ты пишешь или скверно, совершенно никого не интересовало. Однако мне было необходимо писать хорошо, поскольку, когда настанет день, мой ядерный мистицизм сможет восторжествовать только в том случае, если он будет воплощением высочайшей, совершеннейшей красоты.

Я знал, что искусство абстракционистов, тех, кто не верит ни во что и, следовательно, живописует ничто, послужит блистательным пьедесталом для Сальвадора Дали, одиноко высящегося в нашу гнусную эпоху материалистического декоративизма и дилетантского экзистенциализма. Это было совершенно несомненно. Но чтобы устоять, выдержать, надо быть сильным, как никогда, иметь деньги, быстро и успешно делать золото. Нужны деньги и здоровье! Я совсем бросил пить и прямо-таки одержимо заботился о своем здоровье. Одновременно я наводил лоск на Галу, чтобы она блистала, выглядела безмерно счастливой, одним словом, заботился о ней больше, чем о себе, потому что без нее всему пришел бы конец. Деньги позволили бы нам совершить все, к чему мы стремились в части красоты и добра. Так что никакой большой хитрости в моем «Avida Dollars» не было. И доказательством тому происходящее сегодня…

В философии Огюста Конта мне более всего понравился один очень четкий момент, а именно то, что, прежде чем основать свою новую «позитивистскую религию», он помещает на вершину созданной им иерархии банкиров, считая их самым важным элементом общества. Может, это говорит финикийская толика моей крови[56], но меня всегда влекло золото в любом виде и проявлении. Еще в отрочестве, узнав, что Мигель де Сервантес, написавший во славу Испании своего бессмертного «Дон Кихота», умер в беспросветной нищете, а Христофор Колумб, открывший Новый Свет, кончил жизнь не только нищим, но вдобавок еще и в тюрьме, – так вот, повторяю, еще в отрочестве присущее мне благоразумие настоятельно порекомендовало мне заблаговременно исполнить две вещи:

1. Как можно раньше отсидеть в тюрьме. И это было исполнено.

2. С минимальной затратой труда стать мультимиллионером. И это тоже исполнено.

Самый простой способ отказаться от всяких уступок из-за золота – это обладать им. Когда есть золото, отпадает всякая необходимость «ангажироваться». Герой ни во что не ангажируется, никому не служит! Этим он отличается от лакея. Как справедливо утверждал каталонский философ Франческо Пужол: «Главнейшее устремление человека в социальном плане – это священная свобода жить не работая». А Дали дополняет этот афоризм, добавляя, что такая свобода есть необходимое условие человеческого героизма. Единственный способ одухотворить материю – это все позолотить.

Я – сын Вильгельма Телля, превративший в золотой слиток то амбивалентно «каннибальское» яблоко, которое его отцы Пабло Пикассо[57] и Андре Бретон поочередно возлагали ему на голову, причем удерживалось оно в весьма неустойчивом равновесии. А ведь то была такая хрупкая и такая любимая голова Сальвадора Дали! Да, я уверен, что я – единственный спаситель современного искусства, единственный, кто способен возвысить его до вершин прекрасного, властительно рационализировать и интегрировать все революционные эксперименты Нового времени в великую классическую традицию реализма и мистицизма, каковые суть высочайшая и славная миссия Испании.

Моей стране принадлежит существеннейшая роль в великом движении «ядерного мистицизма», который должен стать главной приметой нашего времени. Америка, благодаря невероятному прогрессу своей техники, представит эмпирические (скажем даже, фотографические или микрофотографические) свидетельства этого нового мистицизма.

Гений еврейского народа непроизвольно, благодаря Фрейду и Эйнштейну, передаст новому мистицизму свои динамические и антиэстетические способности. Франция обретет весьма важную дидактическую роль. Поскольку французский ум славится бесстрашием, вполне возможно, именно ей предстоит написать учредительный акт «ядерного мистицизма», но повторю еще раз, миссия Испании состоит в том, чтобы облагородить все это религиозной верой и чувством прекрасного.

Анаграмма «Avida Dollars» стала для меня талисманом. Она словно бы обрела жидкую консистенцию, превратясь в сладостный и монотонный дождь долларов. Когда-нибудь я расскажу всю правду, как собирать этот благословенный ливень, оплодотворивший Данаю. Это будет одной из глав моей новой книги, вполне возможно, моего шедевра «Жизнь Сальвадора Дали как произведение искусства».

А пока что хочу записать один анекдот. В Нью-Йорке, возвращаясь как-то вечером с большого приема к себе в номер в отеле «Сан-Реджис» и расплачиваясь с таксистом, я услышал какой-то металлический звук у себя в туфлях. А когда в номере разулся, то обнаружил в каждой туфле по полудолларовой монете.

Гала, которая только что проснулась, крикнула мне из своей спальни:

– Послушай-ка, Дали, что мне сейчас снилось: будто я заглядываю в приоткрытую дверь и вижу тебя с какими-то людьми. И вы взвешиваете золото!