Читать онлайн Игра мистера Рипли бесплатно

Patricia Highsmith

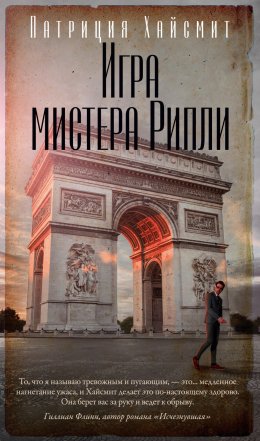

RIPLEY’S GAME

First published in 1974

Copyright © 1993 by Diogenes Verlag AG, Zürich

All rights reserved

© И. А. Богданов (наследник), перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

* * *

То, что я называю тревожным и пугающим, – это… медленное нагнетание ужаса, и Хайсмит делает это по-настоящему здорово. Она берет вас за руку и ведет к обрыву.

Гиллиан Флинн, автор романа «Исчезнувшая»

Криминальные триллеры Патриции Хайсмит связаны с той же экзистенциальной проблематикой, что и романы любимых ею авторов, таких как Достоевский, Конрад, Кафка, Жид и Камю (по словам одного из проницательных критиков, Хайсмит – это Достоевский, «чей вклад включает в себя юмор и обаяние»)… В ее книгах исследуются человеческие души в своих крайних проявлениях, и перед глазами читателей проходит целая галерея мужчин и женщин, скользящих к срыву…

The New York Review of Books

Трудно не болеть за Тома Рипли. Не любить его. На каком-то уровне не желать ему победы. Патриция Хайсмит прекрасно справляется с тем, чтобы он добился наших симпатий.

The Guardian

Патриция Хайсмит – поэт мрачных предчувствий, который создал свой собственный мир, замкнутый и иррациональный, и каждый раз мы входим в него с чувством личной опасности.

Грэм Грин

Подлинный мастер психологического детектива.

Bookforum

Я не смогла бы сделать интересную историю про каких-то идиотов… Убийцы, о которых пишут в газетах, в половине случаев умственно отсталые или просто черствые люди. Например, есть молодые парни, которые могут помочь пожилой леди отнести продукты домой, а затем ударить ее по голове, когда она приглашает их на чай, чтобы ограбить… Многие убийцы именно такие, и они не интересуют меня настолько, чтобы писать о них книгу.

Патриция Хайсмит

* * *

Патриция Хайсмит (1921–1995) – американская писательница, мастер психологического детектива, перу которой принадлежат более 20 романов и несколько сборников рассказов. Ее произведения отмечены престижными литературными премиями и включены в список «100 лучших детективов» английского писателя и критика Генри Китинга. Творчество Хайсмит послужило источником вдохновения для целой плеяды талантливых кинорежиссеров (в их числе Альфред Хичкок, Лилиана Кавани, Клод Миллер, Энтони Мингелла, Эдриан ЛАйн и др.), а также проложило дорогу таким известным писательницам в жанре детектива, как Гиллиан Флинн и Пола Хопкинс.

1

– Идеального убийства не бывает, – сказал Том Ривзу. – Это всего лишь досужий вымысел. Чтобы все просчитать, нужен талант. Ты, конечно, скажешь, что на свете полно нераскрытых убийств. Но это уже совсем другое.

Тóму было скучно. Он вышагивал перед высоким камином, в котором потрескивал небольшой, но уютный огонь. Том чувствовал, что говорит занудливым, назидательным тоном. Но дело в том, что помочь Ривзу он не мог, о чем уже сказал ему.

– Ну да, конечно, – произнес Ривз.

Он сидел в одном из обитых желтым шелком кресел, подавшись всем своим худощавым телом вперед и зажав руки между коленями. У него было костлявое лицо, короткие светлые волосы, холодные серые глаза – лицо не очень-то приятное, но и оно могло быть симпатичнее, не будь на нем шрама, протянувшегося по всей щеке дюймов на пять от правого виска почти до самого рта. Шрам был чуть розовее, чем кожа на лице, и, казалось, был плохо обработан, а может, швы и вовсе не накладывали. Том никогда не спрашивал про этот шрам, но Ривз сам как-то разоткровенничался: «Одна девица ударила меня пудреницей. Представляешь?» (Том не мог себе такого представить.) Ривз в тот раз невесело улыбнулся, но улыбка тотчас сошла с его лица; Том нечасто видел, чтобы Ривз улыбался. А в другой раз Ривз сказал: «Это я с лошади упал. Она волочила меня за стремя несколько ярдов». Ривз говорил это кому-то другому, но Том оказался рядом. Том решил, что шрам, скорее всего, остался после удара тупым ножом в какой-нибудь горячей потасовке.

Теперь Ривз хотел, чтобы Том присоветовал ему кого-нибудь, подыскал кого-то, кто мог бы совершить одно, а может, и два «простых убийства», а попутно еще украл кое-что – дело тоже безопасное и простое. Ривз приехал из Гамбурга в Вильперс для разговора с Томом. Он собирался остаться на ночь и назавтра отправиться в Париж, чтобы еще с кем-то переговорить об этом же деле, а потом – вернуться к себе домой в Гамбург, наверное, затем, чтобы в случае неудачи все хорошенько еще раз обдумать. Ривз начинал как скупщик краденого, но в последнее время имел свой интерес в незаконном игорном бизнесе Гамбурга и намеревался его защищать. От кого? От итальянских акул, которые хотели в него внедриться. Ривзу казалось, что один итальянец был рядовым членом мафии, его заслали в Гамбург шпионить, а еще один его соотечественник мог быть из другого клана. Устранив одного пришельца, а то и обоих, Ривз надеялся пресечь дальнейшие поползновения мафии, а заодно и привлечь к ней внимание полиции. Пусть они ею займутся и вышвырнут вон.

– Эти гамбургские парни – народ вполне приличный, – убежденно говорил Ривз. – Может, то, чем они занимаются, и незаконно, может, они и не имеют права держать пару-другую частных казино, но их клубы легальны, да и доходы у них не баснословные. Это вам не Лас-Вегас, который весь пропитан мафией, да еще прямо под носом у американских копов!

Том взял кочергу и собрал в кучу головешки, а сверху положил треть аккуратно расколотого полена. Уже вечер, почти шесть часов. Скоро можно и выпить. Впрочем, почему не сейчас?

– Не желаешь…

В дверях гостиной появилась мадам Аннет, экономка Рипли.

– Простите, господа. Мсье Том, не хотите ли выпить, раз уж этот господин отказался от чая?

– Да, спасибо, мадам Аннет. Я и сам об этом подумал. И попросите мадам Элоизу составить нам компанию, хорошо?

Тому хотелось, чтобы Элоиза немного смягчила обстановку. Прежде чем отправиться в аэропорт Орли, чтобы встретить Ривза в три часа дня, он сказал Элоизе, что Ривз хочет с ним кое о чем переговорить, и она, делая вид, что работает в саду, то спускалась вниз, то поднималась к себе.

– Подумай, – точно спохватившись, произнес Ривз с надеждой в голосе, – может, сам возьмешься? Ты ничем не связан, а это как раз то, что нам нужно. Безопасность прежде всего. Да и деньги – девяносто шесть тысяч баксов – совсем неплохо.

Том покачал головой:

– Я связан с тобой… некоторым образом.

Да, черт побери, он и без того уже кое-что делал для Ривза, например переправлял по почте кое-какие ворованные вещицы. Или доставал из тюбиков с зубной пастой крошечные предметы вроде рулончиков с микрофильмами, которые туда засовывал Ривз, да так, чтобы курьеры, доставлявшие пасту, ни о чем не догадались.

– Насколько, по-твоему, меня хватит, если я втянусь в это темное дело? Сам знаешь, я ведь и о своей репутации должен подумать.

Том чувствовал, как это смешно звучит, и в то же время сердце у него радостно забилось при мысли о том, как твердо он стоит на ногах, в каком хорошем доме живет, как безопасно себя чувствует, а ведь после истории с Дерваттом прошло всего полгода. Тогда все едва не кончилось катастрофой, но он практически остался вне подозрений. Да, приходится иногда ходить по тонкому льду, но лед пока не треснул. В сопровождении английского инспектора Уэбстера и пары медэкспертов Том ездил в Зальцбург. В тамошнем лесу он сжег тело человека. Предполагалось, что это труп художника Дерватта. «Зачем вы раскроили ему череп?» – спросил у него полицейский. Вспоминая об этом, Том всякий раз вздрагивал. А сделал он это потому, что хотел выбить передние зубы, чтобы спрятать где-нибудь. Нижняя челюсть отделилась легко, и Том закопал ее неподалеку. Но верхняя… один из медэкспертов подобрал несколько зубов, однако в Лондоне ни один стоматолог не имел дела с зубами Дерватта, потому что предыдущие шесть лет Дерватт (как полагали) жил в Мексике. «Это лишь часть замысла, – ответил тогда Том, – мне хотелось, чтобы он сгорел целиком». Но тот, кого сожгли, был Бернардом. Том в который раз содрогнулся, вспомнив, как рисковал тогда, и еще раз ужаснулся своему поступку – ведь ему пришлось ударить большим камнем по обугленному черепу. Но Бернарда он не убивал. Бернард Тафтс покончил с собой.

– Ты и сам найдешь среди своих знакомых того, кто смог бы это сделать, – сказал Том.

– Да, но это будет означать связь – даже большую, чем с тобой. Все, кого я знаю, засвечены в полиции, – произнес Ривз уныло, постепенно сдаваясь. – У тебя ведь много знакомых, Том, вполне приличных людей, вне подозрений.

Том рассмеялся:

– И как же их заставить пойти на такое? Мне иногда кажется, Ривз, что у тебя не все дома.

– Да ты послушай! Ты ведь понимаешь, что я имею в виду. Нужен человек, который пошел бы на это из-за денег, только из-за денег. Ему не обязательно быть специалистом. Мы сами все устроим. Это будет как бы… убийство по политическим мотивам. Если на него падет подозрение, он должен совершенно не походить на человека, который способен па такое.

Вошла мадам Аннет, толкая перед собой сервировочный столик. Блеснуло серебряное ведерко для льда. Столик слегка поскрипывал. Том уже несколько недель собирался смазать колесики. Он мог бы и дальше перекидываться фразами с Ривзом, ведь мадам Аннет, слава богу, не понимает английского, но Тому наскучил предмет разговора, и он был рад, что мадам Аннет их прервала. Экономке шел шестой десяток. Это была коренастая женщина с приятными чертами лица, родом из Нормандии – сокровище, а не прислуга. Том и представить не мог Бель-Омбр без нее.

Потом из сада пришла Элоиза, Ривз поднялся. На Элоизе были расклешенные хлопчатобумажные брюки в розово-красную полоску, причем на каждой полоске сверху вниз тянулись буквы LEVI. Длинные светлые волосы у нее были распущены. Том увидел огненный отблеск в ее волосах и подумал: «Какая чистота в сравнении с тем, о чем мы тут говорим!» Впрочем, золотой блеск напомнил Тому о деньгах. Деньги ему, вообще-то, больше не нужны, даже если картины Дерватта, от продажи которых он получал проценты, перестанут приносить доход, потому лишь, что картин уже не будет. Том продолжал получать проценты от фирмы «Дерватт лимитед», и это будет продолжаться. Был еще скромный, но постоянно возрастающий доход от ценных бумаг Гринлифа, которые он унаследовал, собственноручно подделав завещание. Не говоря уже о щедром денежном содержании, поступавшем от отца Элоизы. Чего еще желать? Том ненавидел убийство, если только оно не было вызвано крайней необходимостью.

– Вы хорошо побеседовали? – спросила Элоиза по-английски и изящно откинулась на желтом диване.

– Да, спасибо, хорошо, – сказал Ривз.

Дальше беседа продолжалась на французском, потому что Элоиза была не совсем в ладах с английским. Ривз не очень хорошо знал французский, но кое-как справлялся, да и ни о чем важном они не говорили: сад, мягкая зима, которая, похоже, уже прошла, потому что наступил март и здесь уже распускались нарциссы. Том взял со столика небольшую бутылку и налил Элоизе шампанского.

– Как есть в Гамбурге? – отважилась Элоиза еще раз спросить по-английски, и Том заметил, что ей доставляет удовольствие наблюдать за тем, как Ривз пытается отделаться дежурной фразой на французском.

В Гамбурге тоже не холодно, и еще Ривз прибавил, что у него также есть сад. Его «petite maison»[1] находится на берегу Альстера, там кругом вода – то есть что-то вроде залива, где люди живут в своих домах в окружении садов и воды, а значит, кто хочет, имеет лодку.

Том знал, что Элоизе не нравится Ривз Мино – она не доверяла ему. Ривз был из тех, от кого Тому, по мнению Элоизы, лучше держаться подальше. Том с удовольствием подумал, как он честно вечером признается Элоизе, что отказался от предложения Ривза. Элоиза всегда прислушивалась к мнению отца. Ее отец, Жак Плиссон, миллионер, владелец известной фармацевтической фирмы, был сторонником Шарля де Голля, а это – основа респектабельности по-французски. Том его вообще не интересовал. «Отец не позволит брать больше!» – частенько предупреждала Элоиза Тома, но он-то знал, что ее больше волнует собственное спокойствие, чем зависимость от помощи отца. Если верить Элоизе, тот часто угрожал оставить ее без содержания. Раз в неделю, обычно по пятницам, она обедала у родителей в их доме в Шантильи. Том знал, что если ее отец когда-нибудь прекратит оказывать ей помощь, то им в Бель-Омбр придется туго.

На обед были médaillons de bœuf[2], перед которыми подали холодные артишоки с фирменным соусом мадам Аннет. Элоиза переоделась в простенькое светло-голубое платье. Том видел – она уже поняла, что Ривз не добился того, зачем приехал. Прежде чем все разошлись по комнатам, Том позаботился, чтобы у Ривза было все необходимое. Он спросил, в котором часу ему принести чай в комнату, – а может, кофе? Кофе, ответил Ривз, в восемь утра. Ривз занял комнату для гостей в левой половине дома, а значит, в его распоряжении оказалась ванная, которой обычно пользовалась Элоиза. Мадам Аннет уже успела перенести ее зубную щетку в ванную Тома, смежную с его комнатой.

– Я рада, что он завтра уезжает. Отчего он так нервничает? – спросила Элоиза, чистя зубы.

– Он всегда такой. – Том закрыл душ и, выйдя из-под него, обернулся большим желтым полотенцем. – Может, потому он такой худой.

Они говорили по-английски, потому что с ним Элоиза не стеснялась своего произношения.

– Как вы познакомились?

Том этого не помнил. Когда это было? Лет пять, а то и шесть назад. В Риме? Чьим приятелем был Ривз? Том слишком устал, чтобы вспоминать, да и не важно все это. У него было пять-шесть таких знакомых, и, как бы его ни расспрашивали, он не смог бы сказать, где познакомился с ними.

– Что ему от тебя нужно?

Том обнял Элоизу за талию, тесно прижался к ее телу, прикрытому ночной рубашкой, и поцеловал в холодную щеку.

– Нечто невозможное. Я сказал «нет». Ты же это поняла. Потому он и расстроен.

Ночью одинокая сова кричала где-то в сосновом лесу за их домом. Просунув левую руку под шею Элоизы, Том лежал и думал. Она тотчас уснула и задышала медленно и ровно. Вздохнув, Том продолжал размышлять, но мысли его были сумбурными. Вторая чашка кофе отогнала сон. Он вспомнил, как с месяц назад попал на вечеринку в Фонтенбло. Тогда в неформальной обстановке отмечали день рождения мадам… как же ее звали? Том попытался вспомнить фамилию ее мужа, именно он его и заинтересовал – английская фамилия, кажется. Ему было тридцать с небольшим, у них был маленький сын. Дом их выглядел внешне заурядным – трехэтажный особняк на богатой улице в Фонтенбло, с садиком позади. Хозяин дома занимался изготовлением рам для картин, поэтому Пьер Готье, который держал магазин художественных принадлежностей на улице Гранд, где Том покупал краски и кисти, и затащил туда Тома. Готье тогда сказал: «Мсье Рипли, идемте со мной. И жену с собой возьмите! Ему хочется, чтобы было много гостей! Последнее время он не в своей тарелке… И потом, раз уж он изготавливает рамы, может, и вы сделаете ему заказ».

Том заморгал в темноте и чуть повернул голову, чтобы не задеть ресницами плечо Элоизы. Высокого светловолосого англичанина он вспомнил с некоторой обидой и неприязнью, потому что на кухне, в мрачном помещении с истрепанным линолеумом и жестяным потолком в разводах копоти с рельефным узором девятнадцатого века, тот сделал Тому неприятное замечание. Трюбридж… Тьюксбери… произнес чуть ли не с издевкой: «Как же, как же, я о вас слышал». Том сказал тогда: «Меня зовут Том Рипли. Я живу в Вильперсе», после чего собрался было спросить его, давно ли он живет в Фонтенбло, рассчитывая, что англичанин, женатый на француженке, быть может, захочет познакомиться с американцем и его женой-француженкой, живущими неподалеку, но его доброе намерение натолкнулось на грубость. Треванни? Кажется, так его зовут? Блондин, с прямыми волосами, похож на датчанина, но англичане часто бывают похожи на датчан, и наоборот.

Впрочем, теперь Том вспомнил, что Готье сказал позднее в тот же вечер: «Он просто не в себе. Он и не собирался грубить. У него болезнь крови – лейкемия, кажется. Довольно серьезно. Да ты и сам видишь, что дела у него идут не очень хорошо, – посмотри, как он живет».

У Готье был стеклянный глаз необычного желто-зеленого цвета – он выбрал этот цвет, скорее всего, потому, что таким же был его настоящий глаз, но затея не удалась. Искусственный глаз Готье походил на глаз мертвого кота. Как ни старайся не смотреть, взгляд все равно невольно в него упирался. Мрачные слова Готье в сочетании с его стеклянным глазом произвели тогда на Тома сильное впечатление. Будто сама смерть посмотрела на него.

Как же, как же, я о вас слышал. Означает ли это, что Треванни, или как там его, подозревал Тома в смерти Бернарда Тафтса, а до этого и в смерти Дикки Гринлифа? Или же англичанин настроен против всех из-за своей болезни? Точно так ведет себя человек, страдающий расстройством желудка. Том вспомнил жену Треванни – женщина некрасивая, но интересная, с каштановыми волосами, дружелюбная и внимательная. Она делала все, чтобы гостям было хорошо и в гостиной, и на кухне, где не всем нашлось место из-за недостатка стульев.

Том размышлял вот о чем: возьмется ли этот человек за работу, которую предлагает Ривз? Том нашел интересный подход к Треванни. Такой подход сработает с любым, надо лишь подготовить почву, а в данном случае почва уже подготовлена. Треванни серьезно тревожился за свое здоровье. Тому пришло в голову сыграть с ним одну шутку, не очень-то хорошую, но ведь и тот не очень-то хорошо обошелся с Томом. Все это продлится день-другой, не больше, пока Треванни не посоветуется со своим врачом.

Тóму стало весело от собственных мыслей. Он отодвинулся от Элоизы, боясь, как бы она не проснулась, если его вдруг разберет смех. А что, если Треванни попадется и выполнит план Ривза как солдат, точно и четко? Стоит попробовать? Да, потому что Тому нечего терять. Как и Треванни. Треванни может даже кое-что приобрести. Да и Ривз тоже – если верить Ривзу, но пусть об этом заботится он сам, поскольку то, что Ривзу нужно, Тому так же непонятно, как и его проделки с микрофильмами, а там дело пахнет международным шпионажем. Знают ли правительства, под какими личинами скрываются некоторые из их шпионов? Или те безрассудные, полубезумные люди, порхающие между Бухарестом, Москвой и Вашингтоном с пистолетами и микрофильмами, – люди, которые, быть может, с неменьшим энтузиазмом ввязываются в международные конфликты между коллекционерами почтовых марок или любителями детской железной дороги?

2

Десять дней спустя, 22 марта, Джонатан Треванни, живший на улице Сен-Мерри в Фонтенбло, получил любопытное письмо от своего доброго знакомого Алана Макнира. Алан, представитель одной английской электронной фирмы в Париже, написал письмо как раз перед тем, как отправился в Нью-Йорк по делам, и, как это ни странно, на следующий день после того, как побывал у четы Треванни в Фонтенбло. Джонатан подумал было – а впрочем, ничего он не подумал, – что Алан хочет поблагодарить его и Симону за прощальную вечеринку, которую они устроили в его честь. Алан и правда написал несколько слов благодарности, но следующий пассаж озадачил Джонатана:

«Джон, меня повергло в шок то, что я узнал о твоей старой болезни крови, но все же надеюсь, что это не слишком серьезно. Мне говорили, что ты все знаешь, но ничего никому не говоришь. Это очень благородно с твоей стороны, но для чего же тогда друзья? Мы тебя не оставим – это и в голову не бери, – и не думай, что мы станем избегать тебя из-за твоей меланхолии. Твои друзья (а я один из них) здесь – и будут с тобой всегда. Но написать обо всем, что мне бы хотелось сказать, не могу, поверь. Лучше выскажусь, когда мы увидимся в следующий раз, месяца через два, когда получу отпуск. Поэтому прости, если эти слова придутся некстати».

О чем это он? Уж не сообщил ли доктор Перье его друзьям что-то такое, чего не сказал ему?.. Например, что он долго не протянет? Доктор Перье не был на вечеринке в честь Алана, но не разговаривал ли доктор Перье с кем-нибудь еще?

Может быть, доктор Перье беседовал с Симоной? А Симона это утаивает?

Джонатан стоял в саду в полдевятого утра, обдумывая все эти варианты. Его знобило, хотя он надел свитер. Пальцы были перепачканы землей. Надо бы сегодня же переговорить с доктором Перье. От Симоны ничего не добьешься. Еще сцену устроит. Дорогой, о чем это ты? Джонатану всегда было трудно понять, когда она устраивает сцену.

А доктор Перье – можно ли ему доверять? Доктор Перье всегда излучал оптимизм. Хорошо, когда болезнь несерьезная, – в таком случае чувствуешь себя на пятьдесят процентов лучше, одного этого бывает достаточно, чтобы поправиться. Но Джонатан знал, что болен серьезно. У него был миелолейкоз, для которого характерно повышенное содержание лейкоцитов в костном мозге. За последние пять лет ему не меньше четырех раз делали переливание крови. И все равно он чувствовал упадок сил. Каждый раз, чувствуя слабость, он обращался к своему врачу или в больницу в Фонтенбло, чтобы ему сделали переливание крови. Доктор Перье говорил (и ему вторил один специалист в Париже), что придет время, когда состояние его резко ухудшится и переливания больше не помогут. Джонатан столько прочитал о своей болезни, что и сам это знал. Еще никому не удалось предложить способ излечения миелолейкоза. Эта болезнь убивает человека примерно за шесть-двенадцать лет или даже за шесть-восемь. Джонатан болел ею шестой год.

Джонатан отнес вилы в небольшое кирпичное строение, бывшее когда-то туалетом, а потом ставшее местом хранения садового инвентаря, и направился к дому. Поднявшись на одну ступеньку, он остановился и втянул в легкие свежий утренний воздух, подумав при этом: «Сколько еще недель мне суждено наслаждаться вот такими днями?» Он вспомнил, что и минувшей весной думал о том же. Держись, сказал он себе. Все эти шесть лет он думал о том, что не доживет до тридцати пяти. Джонатан твердой походкой поднялся по железным ступеням, думая теперь о том, что уже 8:52, а в магазине ему нужно быть в девять или чуть позже.

Симона ушла с Джорджем в école maternelle[3], и дом был пуст. Джонатан вымыл руки под краном, воспользовавшись при этом щеткой для овощей. Симона этого не одобрила бы, но он сразу же вымыл щетку. Еще одна раковина имелась в ванной на втором этаже. Телефон в доме отсутствовал. Первое, что он сделает, когда придет в магазин, – позвонит доктору Перье.

Джонатан прошел по улице Паруас и, свернув налево, вышел на пересекавшую ее улицу Саблон. Войдя в магазин, он набрал номер доктора Перье, который помнил наизусть.

Сестра ответила, что у доктора расписан весь день. Джонатан этого ожидал.

– Но это срочно. Я не займу много времени. У меня только один вопрос, поверьте, я обязательно должен с ним увидеться.

– Вы ощущаете слабость, мсье Треванни?

– Да, – мгновенно ответил Джонатан.

Ему назначили на полдень. В этом было что-то роковое.

Джонатан занимался изготовлением рам для картин. Он резал холсты и стекло, сколачивал рамы, выбирал подходящие из своего запаса для покупателей, которые не умели это делать сами, и – бывало это, правда, крайне редко, – покупая старые рамы на аукционе или у старьевщика, приобретал вместе с рамой и картину, которая казалась ему интересной. Почистив картину, он выставлял ее в витрину для продажи. Но это занятие не приносило прибыли. Он с трудом сводил концы с концами. Семь лет назад у него был партнер, тоже англичанин, из Манчестера. Они вместе открыли антикварный магазин в Фонтенбло, занимаясь преимущественно старьем, которое обновляли и продавали. На двоих денег не хватало, поэтому Рой оставил это дело и устроился механиком в гараже где-то под Парижем. Вскоре после этого врач в Париже сказал Джонатану то же, что говорил врач в Лондоне: «Вы подвержены анемии. Лучше проверяйтесь почаще, а от тяжелой работы воздержитесь». Со шкафов и диванов Джонатан переключился на более легкие вещи и занялся рамами для картин. Прежде чем жениться на Симоне, он сказал ей, что, возможно, не проживет и шести лет, – они повстречались, когда оба врача подтвердили, что его периодические упадки сил объясняются миелолейкозом.

И теперь, спокойно, очень спокойно начиная свой рабочий день, Джонатан думал о том, что если он умрет, то Симона, возможно, снова выйдет замуж. Симона работала пять дней в неделю с 14:30 до 18:30 в обувном магазине на авеню Франклина Рузвельта в нескольких минутах ходьбы от их дома. Она смогла пойти работать только в этом году, когда Джордж подрос и они определили его в детский сад. Они нуждались в тех двухстах франков в неделю, которые она зарабатывала, хотя Джонатан и раздражался, когда думал о том, что Брезар, ее хозяин, слишком охоч до женщин. Он не упускал случая ущипнуть за зад какую-нибудь из своих работниц и наверняка склонял кое-кого из них на большее в задней комнате, где хранились товары. Брезару отлично известно, что Симона женщина замужняя, поэтому, думал Джонатан, вряд ли он всерьез пробовал за ней приударить, но разве такого остановишь? Симона вовсе не была расположена к флирту – напротив, до странности застенчивая, она, вероятно, не считала себя привлекательной для мужчин. За это и ценил ее Джонатан. По его мнению, сексапильности Симоне хватало с избытком, хотя не всякий мужчина это замечал, и больше всего Джонатана раздражало то, что Брезар, этот настырный боров, возможно, учуял, чем хороша Симона, и рассчитывал кое-что с этого поиметь. И дело не в том, что Симона много говорила о Брезаре. Она лишь однажды упомянула о том, что тот подбирается к своим работницам, – а кроме Симоны в магазине работали еще две женщины. Показывая покупательнице акварель в рамке, Джонатан на секунду представил себе, что Симона, выдержав приличествующую паузу, уступила этому ужасному Брезару, который к тому же и холостяк, да и в материальном плане обеспечен получше Джонатана. Глупости, подумал Джонатан. Симоне такие не нравятся.

– Какая прелесть! Чудесно! – воскликнула молодая женщина в ярко-красном пальто, рассматривая акварель на расстоянии вытянутой руки.

На длинном, серьезном лице Джонатана появилась улыбка – будто солнышко вышло из-за туч и засверкало всеми лучами. Она радовалась так искренне! Джонатан не был с нею знаком. Картину, которую она рассматривала, принесла какая-то пожилая женщина, возможно ее мать. Цена должна была бы быть на двадцать франков выше его первоначальной оценки, потому что рамку он сделал более дорогую, не ту, которую выбрала пожилая женщина (у Джонатана в запасе их было не так много), но он не придал этому значения и взял восемьдесят франков, как они и договаривались.

Потом Джонатан прошелся шваброй по деревянному полу и смахнул пыль с трех-четырех картин, выставленных в небольшой витрине. Сегодня утром он подумал, что у его магазина определенно неряшливый вид. Никаких ярких красок, лишь рамы всех размеров вдоль некрашеных стен, к потолку подвешены образцы дерева для рам, на прилавке – книга заказов, линейка, карандаши. В задней части магазина стоял длинный деревянный стол, на котором Джонатан орудовал своими пилами, рубанками и стеклорезами. На том же длинном столе лежали паспарту, которые он заботливо оберегал, большой рулон коричневой бумаги, мотки веревки и проволоки, тюбики с клеем, коробочки с гвоздями разных размеров, а на стенных полках, над столом, – ножи и молотки. В целом Джонатану нравилась эта атмосфера девятнадцатого века, без всякого намека на коммерцию. Ему хотелось, чтобы его магазин выглядел так, будто им заправляет искусный мастер, и это, похоже, ему удалось. Он никогда не завышал цены, заказы выполнял вовремя, а если запаздывал, то извещал об этом своих клиентов открыткой или по телефону. Джонатан знал, что люди это ценят.

В 11:35, вставив к этому времени в рамки две небольшие картины и прикрепив к ним фамилии владельцев, Джонатан вымыл руки и лицо под краном с холодной водой, причесался и приготовился к худшему. Кабинет доктора Перье был недалеко, на улице Гранд. Джонатан повернул висевшую на дверях табличку той стороной, на которой было написано «Открыто с 14:30», запер дверь и вышел на улицу.

Джонатану пришлось ждать в приемной доктора Перье, сидя рядом с отвратительным пыльным лавровым деревом. Оно никогда не цвело, не умирало, не росло и внешне не менялось. Джонатан сравнил себя с этим деревом. Он снова и снова пристально смотрел на него, хотя пытался думать о другом. На овальном столике лежали старые зачитанные журналы «Пари матч», но на Джонатана они производили еще более гнетущее впечатление, чем лавровое дерево. Джонатан знал, что доктор Перье работал еще и в hôpital[4] Фонтенбло, иначе было бы глупо доверяться врачу, который работает в такой захудалой дыре, и уж тем более отдавать ему на откуп вопросы жизни и смерти.

Появилась сестра и поманила его пальцем.

– Так-так, как там мой интересный пациент, мой самый интересный пациент? – проговорил доктор Перье, подавая ему руку.

Джонатан пожал ее:

– Чувствую себя неплохо, спасибо. Но как насчет… я имею в виду анализы, которые сдавал два месяца назад. Не очень хорошие результаты?

У доктора Перье был озадаченный вид. Джонатан внимательно смотрел на него. Доктор Перье улыбнулся, обнажив желтоватые зубы под небрежно подстриженными усами:

– Что значит – не очень хорошие? Результаты вы сами видели.

– Но… я не очень-то разбираюсь в этом…

– Я ведь вам все объяснил… Да в чем дело? Вы опять быстро утомляетесь?

– В общем, нет.

Джонатан знал, что доктору пора обедать, поэтому прибавил торопливо:

– Сказать по правде, один мой приятель откуда-то узнал, что у меня вот-вот должно быть ухудшение. И что я, возможно, долго не проживу. Я, естественно, подумал, что эти сведения исходят от вас.

Доктор Перье покачал головой, потом рассмеялся, подпрыгнув, как птица, затем успокоился и, слегка расставив костлявые руки, оперся ими на верх застекленного шкафчика.

– Мой дорогой, во-первых, будь это правдой, я бы об этом никому не сказал. Это неэтично. Во-вторых, это неправда, насколько я могу судить по результатам последних анализов. Хотите, сегодня сделаем еще один? Во второй половине дня, в больнице, может, я…

– Это совсем необязательно. Я хочу знать лишь одно – это правда? Или вы не хотите мне сказать? – Джонатан рассмеялся. – Чтобы я лучше себя чувствовал?

– Что за глупости! Уж не думаете ли вы, что я из таких врачей?

Именно, подумал Джонатан, глядя доктору Перье прямо в глаза. И да простит его Бог, но Джонатан считал, что вполне заслуживает того, чтобы ему сказали правду, потому что он не боится правды. Джонатан прикусил нижнюю губу. Он подумал, что можно съездить в парижскую лабораторию и попробовать еще раз встретиться со специалистом по фамилии Муссю. Кое-что, быть может, удастся выудить сегодня за обедом у Симоны.

Доктор Перье между тем похлопывал его по руке.

– Ваш приятель – не стану спрашивать, кто он, – либо заблуждается, либо это, по-моему, не очень хороший приятель. А теперь послушайте-ка. Вы должны обратиться ко мне, когда действительно почувствуете утомляемость, и только на это стоит обращать внимание…

Спустя двадцать минут Джонатан поднимался по ступенькам своего дома, держа в руках коробку с яблочным пирогом и длинный батон. Открыв дверь ключом, он прошел через прихожую на кухню. Оттуда тянуло запахом жареной картошки – этот запах, от которого слюнки текут, всегда предвосхищал обед, а не ужин. Симона обычно нарезала картошку тонкой соломкой, а не круглыми ломтиками, как чипсы в Англии. И что это ему вспомнились английские чипсы?

Симона стояла возле плиты в переднике поверх платья и орудовала длинной вилкой.

– Привет, Джон. Что-то ты поздно.

Джонатан обнял ее и поцеловал в щеку, затем поднял коробку и покачал ею перед Джорджем, который, склонив светловолосую голову над столом, вырезал из пустой картонки из-под кукурузных хлопьев части для своей конструкции.

– А, пирог! С чем? – спросил Джордж.

– С яблоками.

Джонатан поставил коробку на стол.

Каждый съел по небольшому бифштексу с вкусной жареной картошкой и зеленым салатом.

– Брезар затеял инвентаризацию, – сказала Симона. – На следующей неделе привезут летнюю коллекцию, поэтому он собирается устроить распродажу в пятницу и субботу. Возможно, сегодня вернусь попозже.

Она подогрела яблочный пирог на асбестовой огнеупорной тарелке. Джонатан с нетерпением ждал, когда Джордж отправится в гостиную играть или пойдет гулять в сад. Когда сын наконец ушел, он сказал:

– Забавное письмо получил я сегодня от Алана.

– От Алана? И что в нем забавного?

– Он отправил его перед самым отъездом в Нью-Йорк. Похоже, он прослышал… – Надо ли показывать ей письмо Алана? Читать по-английски она умеет. Джонатан решил продолжить. – Он где-то слышал, что мне хуже, что у меня вот-вот будет серьезный кризис или что-то вроде этого. Ты что-нибудь об этом знаешь?

Джонатан следил за ее взглядом.

Симона, казалось, была искренне удивлена.

– Да нет, Джон. От кого я могу об этом услышать, как не от тебя?

– Я только что разговаривал с доктором Перье. Поэтому и задержался немного. Перье говорит, что не видит ухудшения в моем состоянии, но ты же знаешь Перье! – Джонатан улыбнулся, по-прежнему внимательно глядя на Симону. – Вот, кстати, это письмо, – сказал он, вынимая его из заднего кармана. Он перевел ей тот самый абзац.

– Mon dieu![5] А он-то откуда узнал?

– Вот в том-то и вопрос. Напишу ему и спрошу. Ты как думаешь?

Джонатан еще раз улыбнулся, на сей раз искренне. Теперь он был уверен, что Симоне ничего об этом не известно.

Прихватив вторую чашку кофе, Джонатан отправился в гостиную, где Джордж успел растянуться на полу среди вырезанных им кусков картона. Джонатан сел за письменный стол, за которым он всегда чувствовал себя на высоте. Это был довольно изысканный французский письменный стол, подарок семьи Симоны. Джонатан старался не облокачиваться слишком сильно на столешницу. Конверт с пометкой «авиа» он адресовал в гостиницу «Нью-Йоркер», Алану Макниру. После нескольких ничего не значащих фраз в начале он написал:

«Не совсем понимаю, что ты имел в виду в своем письме, когда упомянул новости (обо мне), которые тебя шокировали. Я чувствую себя хорошо, и сегодня утром разговаривал со своим врачом, чтобы убедиться, всю ли правду он мне сказал. Он утверждает, что перемены к худшему в моем состоянии нет. Поэтому, дорогой Алан, меня вот что интересует – где ты это услышал? Не мог бы ты черкнуть мне пару строк в ближайшее время? Похоже, тут какое-то недоразумение. Я бы и рад все забыть, но, надеюсь, ты поймешь, почему мне хочется знать, где ты об этом услышал».

По пути в свой магазин он бросил письмо в желтый почтовый ящик. Раньше чем через неделю ответ от Алана не придет.

В этот день Джонатан, как обычно, уверенно водил острым ножом вдоль края железной линейки. Он думал о своем письме, как оно добирается в аэропорт Орли и, возможно, будет там сегодня вечером, а может, завтра утром. Он вспомнил о своем возрасте – тридцать четыре года – и подумал, как мало успел сделать, а ведь, возможно, ему придется умереть месяца через два. Он произвел на свет сына, а это уже достижение, хотя отнюдь не из тех, которые заслуживают особой похвалы. Симону он оставит не очень обеспеченной. Пожалуй, уровень ее жизни даже понизился, и он тому виной. Ее отец всего-навсего торговец углем, но в продолжение ряда лет семья сумела окружить себя кое-какими житейскими удобствами, машиной, например, приличной мебелью. В июне или июле они обычно отдыхали на юге, арендовали виллу, а в прошлом году заплатили за месяц, чтобы Джонатан и Симона смогли поехать туда с Джорджем. Дела Джонатана обстояли хуже, чем у его брата Филиппа, который был на два года старше, хотя физически Филипп выглядел послабее; скучный тип, корпит всю жизнь. Теперь Филипп профессор антропологии в Бристольском университете, особо не выделяется – в этом Джонатан уверен, – но на ногах стоит твердо, делает карьеру, имеет жену и двоих детей. Мать Джонатана, вдова, счастливо живет в Оксфордшире со своим братом и невесткой, ухаживает там за большим садом, ходит за покупками и готовит. Джонатан чувствовал себя неудачником в семье, – это касалось как здоровья, так и работы. Сначала он хотел быть актером. С восемнадцати лет два года ходил в театральную школу. Лицо, как ему казалось, у него вполне подходящее для этой профессии, не слишком красивое – большой нос, широкий рот, – однако достаточно смазливое, чтобы играть романтические роли. И фигура довольно плотная, чтобы со временем играть более солидных персонажей. Что за нелепые мечты! Он и пары проходных ролей не получил за те три года, что слонялся по лондонским и манчестерским театрам, – при этом кормился, разумеется, случайными заработками, например был помощником ветеринара. «Места на сцене ты занимаешь много, а толком себя подать не можешь», – сказал ему однажды режиссер. А потом, устроившись ненадолго в антикварную лавку, Джонатан понял, что торговля антиквариатом ему по душе. Всему, что требуется, он научился у своего босса, Эндрю Мотта. Затем вместе с приятелем Роем Джонсоном они совершили великое переселение во Францию. Тот тоже был полон энтузиазма и хотел открыть антикварный магазин, начав с торговли старьем, хотя знаний и у него недоставало. Джонатан не забыл, с какой надеждой на успех и благополучие он отправлялся во Францию, как рассчитывал на везение и предвкушал свободу. А вместо удачи, вместо того чтобы набраться опыта с помощью череды любовниц, вместо того чтобы сойтись с богемой или с тем близким к искусству слоем французского общества, который, по представлению Джонатана, все-таки существовал, – вместо всего этого ковылял еле-еле по жизни и чувствовал себя не намного увереннее, чем в ту пору, когда пытался найти работу актера или обеспечивал себя случайными заработками.

Джонатан подумал о том, что единственная его удача в жизни – женитьба на Симоне. О своей болезни он узнал в тот самый месяц, когда познакомился с Симоной Фусадье. Он стал быстро утомляться и романтически объяснял это тем, что влюбился. Однако кратковременный отдых не избавлял его от усталости. Однажды в Немуре он потерял сознание на улице и после этого решил обратиться к врачу. Доктор Перье из Фонтенбло высказал предположение, что у него что-то неладно с кровью, и направил его в Париж к доктору Муссю. Через два дня диагноз был установлен – миелолейкоз. Муссю сказал, что жить ему осталось шесть-восемь, если повезет – двенадцать лет. Увеличится селезенка, что, по сути, уже и произошло, и Джонатан не мог этого не заметить. Таким образом, сделав предложение Симоне, Джонатан одновременно объявил и о любви, и о смерти. Наверное, любая другая молодая женщина в подобной ситуации отказала бы ему или же сказала, что ей нужно время, чтобы подумать. Симона ответила «да», потому что тоже его полюбила. «Любовь – это главное, а там видно будет», – сказала тогда Симона. Раньше Джонатан приписывал французам, да и другим романским народам, расчетливость, однако тут ее и в помине не оказалось. Симона сказала, что уже переговорила с родителями. И это спустя всего две недели после того, как они познакомились. Джонатан вдруг почувствовал себя гораздо увереннее, чем когда-либо прежде. Любовь, настоящая, а не романтическая, любовь, над которой он был не властен, чудесным образом спасла его, он это чувствовал, как и то, что с любовью ушел страх перед смертью. Как предсказывал доктор Муссю из Парижа, смерть придет через шесть лет. Может быть. Джонатан не знал, чему верить.

Надо бы еще разок съездить в Париж к доктору Муссю, подумал он. Три года назад в парижской больнице Джонатану сделали полное переливание крови под его наблюдением. Смысл этой процедуры заключается в том, чтобы понизить содержание белых кровяных телец – только на это и оставалось надеяться. Но спустя восемь месяцев количество лейкоцитов вновь повысилось.

Однако, прежде чем договориться с доктором Муссю о встрече, Джонатан решил дождаться письма от Алана Макнира. Алан ответит сразу, в этом Джонатан был уверен. На Алана можно рассчитывать.

Перед уходом Джонатан осмотрел магазин. Интерьер точно из какого-нибудь романа Диккенса. Дело не в пыли, надо что-то делать со стенами. Может, попробовать навести внешний лоск, а для этого начать обдирать покупателей, как это делают многие торговцы рамами для картин, продавать лакированные, под бронзу, изделия по завышенным ценам? Джонатан поморщился. Ну уж нет, он не из таких.

Это было в среду. А в пятницу, корпя над неподатливым шурупом с ушком, который сидел в дубовой раме лет, наверное, сто пятьдесят и не имел намерения уступать клещам, Джонатан вдруг бросил инструмент и оглянулся, куда бы ему сесть. Возле стены стоял деревянный ящик, на который он и опустился, но почти тотчас же поднялся и вымыл лицо, низко склонившись над раковиной. Минут через пять слабость прошла, а к обеду он и вовсе позабыл о ней. Такие минуты бывали каждые два-три месяца, и Джонатан радовался, если упадок сил не заставал его на улице.

Во вторник, через шесть дней после отправки письма Алану, он получил ответное письмо из гостиницы «Нью-Йоркер».

«Суббота, 25 марта

Дорогой Джон!

Поверь мне, я рад, что ты переговорил со своим врачом и что у тебя хорошие новости! О том, что у тебя серьезные проблемы, мне рассказал лысоватый, небольшого роста человек с усами и стеклянным глазом, лет, наверно, сорока с небольшим. Похоже, он был сильно этим огорчен, и тебе, пожалуй, не стоит на него чересчур сердиться, потому как он, скорее всего, слышал об этом от кого-то еще.

Мне нравится этот город. Мне бы хотелось, чтобы и вы с Симоной составили мне компанию. Особенно если учесть, что я в командировке и за меня платят…»

Того, о ком говорил Алан, звали Пьер Готье. Он держал магазин художественных принадлежностей на улице Гранд. Готье не был приятелем Джонатана – так, знакомый. Он часто присылал кого-нибудь к Джонатану с просьбой вставить картину в раму. Джонатан отчетливо помнил, что Готье был у них в доме на вечеринке в честь отъезда Алана, и тогда-то, наверное, они с Аланом и поговорили. О том, что Готье имел какие-то дурные намерения, затевая этот разговор, не могло быть и речи. Джонатана несколько удивляло лишь то, что Готье вообще знал о его болезни, хотя слухи на этот счет ходили, как понимал Джонатан. Надо бы поговорить с Готье и спросить, от кого он об этом услышал, подумал Джонатан.

Утром Джонатан решил дождаться почты, как и накануне. Его подмывало тотчас отправиться к Готье, но он подумал, что тем самым проявит ненужное беспокойство и лучше сначала пойти в свой магазин и открыть его, как обычно.

Из-за трех-четырех утренних посетителей Джонатан не мог сделать перерыва до 10:25. После их ухода он повесил на стеклянной двери табличку с нарисованными на ней часами, извещавшую о том, что магазин снова откроется в одиннадцать часов.

Когда Джонатан вошел к Готье, тот был занят с двумя покупательницами. Джонатан побродил среди полок с кистями, пока Готье не освободился.

– Мсье Готье, – обратился он к нему наконец. – Как идут дела? – и протянул руку.

Готье сжал протянутую руку двумя ладонями и улыбнулся:

– А у вас, мой друг?

– Неплохо, спасибо… Ecoutez[6]. Не хочу занимать у вас много времени, но все же хотел бы кое-что спросить.

– Да-да? В чем дело?

Джонатан поманил Готье, чтобы тот отошел подальше от двери, которая могла в любой момент открыться. В маленьком магазине негде было повернуться.

– Я узнал кое-что от приятеля – его зовут Алан, помните? Англичанин. Он был на вечеринке несколько недель назад у меня дома.

– Ну да! Ваш друг, англичанин. Але́н, – произнес Готье по-французски.

Он вспомнил его и, казалось, внимательно слушал.

Джонатан старался не замечать искусственный глаз Готье и смотрел в другой.

– Кажется, это вы сказали Алану, что слышали, будто я очень болен, так что, скорее всего, долго не протяну.

На спокойном лице Готье появилось выражение озабоченности. Он кивнул:

– Да, мсье, я слышал об этом. Надеюсь, это неправда. Я помню Алена, потому что вы представили мне его как своего лучшего друга. Поэтому я и решил, что он знает. Наверное, мне не стоило этого говорить, простите меня за бестактность. Я думал, что у вас – как говорят англичане – уверенность лишь на лице.

– Ничего страшного, мсье Готье, поскольку уж я-то знаю, что это неправда! Я только что разговаривал со своим врачом. Но…

– Ah, bon![7] Это совсем другое дело! Рад это слышать, мсье Треванни! Ха-ха!

Пьер Готье от души рассмеялся, словно узнал, что духи изгнаны и не только Джонатану, но и ему теперь жить да жить.

– Но мне бы хотелось знать, от кого вы это услышали. Кто вам сказал, что я болен?

– Ах да! – Готье прижал палец к губам и задумался. – Кто? Один человек. Ну да, один человек.

Он мог бы назвать его, но медлил.

Джонатан ждал.

– Но помню, он говорил, что не уверен. Говорил, слышал от кого-то. По его словам, у вас неизлечимая болезнь крови.

Джонатан опять почувствовал какую-то тревогу, что с ним уже бывало не раз в течение последних нескольких дней. Он облизнул пересохшие губы.

– Но кто? Откуда он об этом узнал? Он не говорил?

Готье снова заколебался:

– Раз это неправда, может, лучше не стоит и говорить об этом?

– Вы с ним хорошо знакомы?

– Нет! Уверяю вас, не очень.

– Покупатель?

– Да-да. Покупатель. Очень приятный человек. Но раз уж он сказал, что не уверен… право же, мсье, не сердитесь, хотя я и понимаю, как это вас задело.

– Отсюда возникает интересный вопрос: откуда этот приятный человек узнал о том, что я очень болен? – продолжал Джонатан, в свою очередь рассмеявшись.

– Да-да. Вот именно! Но ведь это не так. Разве не это главное?

Джонатан понял, что в Готье заговорила французская учтивость и нежелание потерять покупателя, а также – что вполне объяснимо – отвращение к разговору о смерти.

– Вы правы. Это главное.

Джонатан пожал Готье руку, сказал ему «adieu»[8], при этом оба улыбались.

В тот же день за обедом Симона спросила Джонатана, не слышно ли чего-нибудь от Алана. Джонатан ответил утвердительно:

– Это Готье сказал Алану.

– Готье? Тот самый, что торгует художественными принадлежностями?

– Да.

За кофе Джонатан закурил сигарету. Джордж гулял в саду.

– Сегодня утром я был у Готье и спросил, от кого он об этом услышал. Он сказал, что от одного покупателя. Смешно, правда? Готье так и не сказал мне, кто это, да я и не виню его. Конечно же, вышла какая-то ошибка. Готье и сам это понимает.

– Но ведь это ужасно, – сказала Симона.

Джонатан улыбнулся, понимая, что для нее это вовсе не ужасно, ведь она-то знала, что доктор Перье сообщил ему весьма хорошие новости.

– Не надо, как говорится, делать из мухи слона.

На следующей неделе Джонатан столкнулся с доктором Перье на улице. Доктор спешил в «Сосьете женераль»[9], куда хотел попасть до двенадцати часов – до закрытия. Однако он все-таки остановился и спросил у Джонатана, как тот себя чувствует.

– Вполне хорошо, спасибо, – ответил Джонатан.

Мыслями он был в магазине, который находился в сотне ярдов и также закрывался в полдень; там он намеревался купить вантуз.

– Мсье Треванни…

Доктор Перье стоял, держась за большую ручку двери банка. Отойдя от двери, он приблизился к Джонатану.

– Что касается того, о чем мы говорили на днях… вы ведь понимаете, ни один врач не может быть до конца уверен. Особенно в таком случае, как ваш. Не хотелось, чтобы вы думали, будто я гарантировал вам полное здоровье, иммунитет на годы вперед. Вы ведь и сами знаете…

– Да я вовсе так не думаю! – перебил его Джонатан.

– Значит, вы все правильно поняли, – улыбнувшись, произнес доктор Перье и тотчас устремился в банк.

Джонатан отправился дальше на поиски вантуза. Вообще-то, у них засорилась раковина на кухне, а не туалет. Симона еще несколько месяцев назад одолжила вантуз у соседей. Но теперь его больше занимало то, что сказал ему доктор Перье. Может быть, он что-то знает, может, последние анализы дали какие-то подозрительные результаты, но пока у него нет достаточных оснований, чтобы говорить ему об этом?

У дверей droguerie[10] Джонатан увидел улыбающуюся темноволосую девушку, которая как раз запирала замок.

– Извините, уже пять минут первого, – сказала она.

3

В последнюю неделю марта Том был занят тем, что писал портрет Элоизы, возлежавшей в полный рост на обтянутом желтым шелком диване. Элоиза редко соглашалась позировать. А вот диван стоял на одном и том же месте, и Тому удалось сносно изобразить его на холсте. Он сделал также семь или восемь эскизов Элоизы: она лежала, подперев голову левой рукой, тогда как правая рука покоилась на альбоме по искусству. Два лучших он отобрал для дальнейшей работы, остальные отложил.

Ривз Мино написал ему письмо, интересуясь, не пришла ли Тому в голову какая-нибудь дельная мысль, – он имел в виду их разговор. Письмо пришло спустя пару дней после того, как Том переговорил с Готье, у которого обычно покупал краски. Том ответил Ривзу: «Пытаюсь что-нибудь придумать, а пока пошевели мозгами, может, и самому что-нибудь в голову придет». Фраза «пытаюсь что-нибудь придумать» была всего-навсего вежливой, даже лживой отговоркой, как и многие другие выражения, служащие для смазки механизма общения между людьми, как выразилась бы Эмили Поуст[11]. В финансовом плане Ривз не очень-то «смазывал» Бель-Омбр; напротив, оплата Ривзом посреднических услуг, которые Том оказывал ему время от времени, покрывая разные его делишки, едва оправдывала расходы на химчистку, но не стоило пренебрегать дружескими отношениями. Ривз достал фальшивый паспорт и быстро переправил его в Париж, когда Тому понадобился документ в деле о «Дерватт лимитед». Может статься, Ривз когда-нибудь еще пригодится Тому.

А вот затея с Джонатаном Треванни была для Тома лишь игрой. Он занимался всем этим вовсе не в угоду любившему рисковать Ривзу. Тóму разонравился риск, и он не уважал тех, кто зарабатывал себе на жизнь – или хотя бы подрабатывал, – пускаясь в авантюры. Это ведь своего рода слабость. Том затеял игру с Треванни из любопытства, потому что тот как-то посмеялся над ним, и еще Тому хотелось посмотреть, попадет ли он в цель, выстрелив наудачу, не заставит ли хоть какое-то время Джонатана Треванни поволноваться, а Том чувствовал, что это человек самоуверенный, не сомневающийся в своей правоте. Потом Ривз забросит удочку, внушив, естественно, Треванни, что он все равно скоро умрет. Том сомневался, что Треванни клюнет, но для него настанут нелегкие времена, уж это точно. К сожалению, Том не мог предположить, как скоро слухи дойдут до ушей Джонатана Треванни. Готье, вообще-то, любил распускать сплетни, но может так случиться, если даже Готье и расскажет двоим-троим знакомым, что ни у кого не хватит смелости затеять этот разговор с самим Треванни.

Поэтому Том, хотя и был, по обыкновению, занят живописью, весенними посадками, изучением немецкой и французской литературы (теперь он взялся за Шиллера и Мольера) плюс к тому надзором за работой трех каменщиков, которые возводили теплицу по правой стороне сада за Бель-Омбр, продолжал считать проходившие дни и пытался представить себе, как складывались события после того дня в середине марта, когда он сказал Готье, что слышал, будто Треванни долго не протянет. Невелика вероятность, что Готье переговорит с Треванни напрямую, если только они не знакомы ближе, чем предполагал Том. Готье скорее расскажет об этом кому-нибудь другому. Том рассчитывал (а на это не рассчитывать нельзя), что угрожающая кому-то неминуемая смерть никого не оставит равнодушным.

Том ездил в Фонтенбло, что милях в двенадцати от Вильперса, примерно каждые две недели. В Фонтенбло по сравнению с Море́ был больший выбор магазинов, химчисток, где можно вычистить замшевые пиджаки, лавок, где есть батарейки для транзисторного радиоприемника и всякие необходимые вещи, которые мадам Аннет хотела бы иметь на кухне. В магазине у Треванни был телефон, что Том отметил, заглянув в справочную книгу, а в доме на улице Сен-Мерри телефон, очевидно, отсутствовал. Том попытался было выяснить номер дома, но решил, что и так узнает дом, когда увидит. К концу марта ему захотелось из любопытства еще раз взглянуть на Треванни, разумеется, со стороны, поэтому, приехав в Фонтенбло как-то в пятницу утром, в базарный день, чтобы купить два круглых терракотовых горшка для цветов, Том положил их в багажник «рено» и прошелся по улице Саблон, где находился магазин Треванни. Близился полдень.

Магазин Треванни явно нуждается в покраске, подумал Том, и смотрится уж больно непритязательно, будто его хозяин – старик. Том никогда не пользовался услугами Треванни, потому что ближе, в Морé, работал хороший мастер по изготовлению рам. Небольшой магазинчик с деревянной вывеской над дверью, на которой выцветшими красными буквами было выведено «Encadrement»[12], соседствовал с другими заведениями – прачечной, сапожной мастерской, скромным бюро путешествий. Дверь в магазин находилась слева, а справа – квадратное окно, в котором были выставлены рамы разных размеров и две-три картины с прикрепленными к ним бирками с ценой. Том небрежно пересек улицу, заглянул в магазин и увидел высокую, как у скандинава, фигуру Треванни, стоявшего за прилавком футах в двадцати от Тома. Треванни, показывая покупателю рамку, постукивал ею по ладони и при этом что-то говорил. Потом он посмотрел в окно, взглянул на Тома и продолжил разговор с покупателем. В лице его не произошло никакой перемены.

Том отправился дальше. Он понял, что Треванни его не узнал. Том повернул налево, на улицу Франс, следующую по значению после улицы Гранд, и продолжил свой путь до улицы Сен-Мерри, где повернул направо. Или к дому Треванни идти налево? Нет, направо.

Ну да, вот и он, разумеется, – узкий, с виду тесноватый, серый дом с тонкими черными перилами на лестнице, ведущей к двери. По бокам ступеньки зацементированы, и на них даже горшков с цветами не поставили, чтобы хоть как-то скрасить подход к дому. Однако Том вспомнил, что за домом есть сад. Неровно повешенные занавески закрывали сверкавшие чистотой окна. Да, именно сюда он и приходил по приглашению Готье в тот февральский вечер. Вдоль левой половины дома тянется узкий проход, который, по-видимому, ведет в сад. Проход упирается в железную калитку, запертую на висячий замок, а перед ней стоит зеленый пластмассовый бак для мусора. Том подумал, что обитатели дома обычно выходят в сад через дверь кухни – ее он помнил.

Том медленно шел по противоположной стороне улицы, стараясь не привлекать к себе внимания, поскольку не был уверен в том, что жена Треванни или кто-то другой не смотрит в окно.

Что бы ему купить? Цинковые белила. Они почти кончились. А для этого нужно зайти к Готье, торгующему всем, что необходимо художнику. Том ускорил шаг, поздравив себя с тем, что цинковые белила ему действительно нужны, так что в магазин Готье он придет с определенной целью, а заодно и удовлетворит любопытство.

Готье был один.

– Bonjour[13], мсье Готье! – сказал Том.

– Bonjour, мсье Рипли! – улыбнувшись, отвечал Готье. – Как дела?

– Очень хорошо, благодарю вас, а вы как? Мне тут понадобились цинковые белила.

– Цинковые белила. – Готье выдвинул плоский ящичек из стоявшего у стены шкафа. – Вот. Вы, помнится, предпочитаете краски фирмы «Рембрандт»?

У Готье имелись и белила, и другие краски производства «Дерватт лимитед». Тюбики с автографами Дерватта, размашистыми, черного цвета, идущими наискось. Но Тому почему-то не хотелось заниматься дома живописью, если фамилия «Дерватт» будет попадаться на глаза всякий раз, когда ему понадобится тюбик с краской. Том расплатился. Протягивая ему сдачу и пакетик с цинковыми белилами, Готье сказал:

– Кстати, мсье Рипли, вы помните мсье Треванни, изготовителя рам для картин с улицы Сен-Мерри?

– Да, конечно, – ответил Том, который как раз размышлял над тем, как бы завести разговор о Треванни.

– Так вот, слухи о том, что он скоро умрет, несколько преувеличены. – При этом Готье улыбнулся.

– Вот как? Что ж, очень хорошо! Рад это слышать.

– Так-то. Мсье Треванни даже к врачу сходил. По-моему, он немного расстроен. А кто бы на его месте не расстроился, а? Ха-ха! Но вы, кажется, сказали, что вам кто-то об этом говорил, не так ли, мсье Рипли?

– Да. Один человек, который был тогда на вечеринке – в феврале. На дне рождения мадам Треванни. Вот я и решил, что это правда и все об этом знают.

Готье, казалось, задумался.

– А вы разговаривали с мсье Треванни? – спросил Том.

– Нет. Нет, не разговаривал. Но как-то вечером я беседовал с его лучшим другом, это было во время другого приема в доме у Треванни, в этом месяце. Кажется, он говорил с мсье Треванни. Как быстро разносятся слухи!

– С лучшим другом? – с невинным видом переспросил Том.

– Англичанин. Ален… фамилию не помню. Он собирался в Америку на следующий день. А вы, мсье Рипли, помните, кто вам об этом сказал?

Том медленно покачал головой:

– Ни фамилии не помню, ни даже как он выглядел. В тот вечер было столько народу.

– Дело в том… – Готье приблизился к Тому и заговорил шепотом, будто кто-то мог их услышать. – Видите ли, мсье Треванни спросил у меня, кто мне об этом рассказал, и я, конечно же, ему вас не назвал. Ведь в таких случаях можно все неправильно понять. Мне не хотелось, чтобы у вас были неприятности, ха-ха!

Сверкающий стеклянный глаз Готье не рассмеялся, но вызывающе уставился на Тома, словно этим глазом руководил отдельный участок мозга Готье, запрограммированный кем-то на то, чтобы знать все наперед.

– Спасибо вам за это, нехорошо ведь делать замечания о здоровье другого человека, да еще искажающие истинную картину, правда?

Том улыбался во весь рот. Перед тем как уйти, он прибавил:

– Но вы, кажется, говорили, что у мсье Треванни с кровью что-то не так?

– Говорил. По-моему, у него лейкемия. Но ведь он с ней живет. Он как-то сказал мне, что эта болезнь у него уже несколько лет.

Том кивнул:

– В любом случае я рад, что он вне опасности. A bientõt[14], мсье Готье. Большое спасибо.

Том направился к своей машине. Шок, испытанный Треванни, – состояние это, возможно, продолжалось лишь несколько часов, пока он не проконсультировался со своим врачом, – не мог хотя бы слегка не поколебать его самоуверенность. Нашлись люди – среди них, наверное, и сам Треванни, – поверившие, что он не проживет и несколько недель. И все потому, что возможность эта не исключается, когда речь идет о такой болезни, как у Треванни. Жаль, что он успокоился, но Ривзу, должно быть, хватит и того, что Треванни на какое-то время засомневался. Теперь игра входит во вторую стадию. Скорее всего, Треванни скажет Ривзу «нет». В этом случае игра закончится. С другой стороны, Ривз поведет с ним разговор как с человеком обреченным. Вот будет забавно, если Треванни даст слабину. В тот же вечер, пообедав с Элоизой и ее парижской приятельницей Ноэль, которая собиралась у них переночевать, Том оставил дам и напечатал на машинке письмо Ривзу.

«28 марта 19..

Дорогой Ривз!

У меня есть для тебя кое-что на случай, если ты еще не нашел того, кого ищешь. Его зовут Джонатан Треванни, лет тридцати с небольшим, англичанин, торговец рамами для картин, женат на француженке, у них маленький сын. (Далее Том написал домашний адрес Треванни, адрес и телефон магазина.) Деньжата, ему, кажется, не помешали бы, хотя это и не совсем тот человек, который тебе нужен. На вид он – сама порядочность и невинность, но что для тебя немаловажно, так это то, что, как я узнал, жить ему осталось лишь несколько месяцев или недель. У него лейкемия, и совсем недавно на него свалилась плохая новость. Возможно, он захочет взяться за какую-нибудь опасную работу, чтобы заработать немного денег.

Сам я с Треванни не знаком и не горю желанием познакомиться, так же как не хочу, чтобы ты ссылался на меня. Если хочешь прощупать его, предлагаю следующее: приезжай в Фонтенбло, остановись на пару дней в чудесном заведении под названием „Черный орел“, свяжись с Треванни по телефону, назначь встречу и переговори обо всем. Наверное, мне не нужно тебе напоминать, чтобы ты не называл свое настоящее имя».

Затея вдруг вызвала у Тома воодушевление. Он рассмеялся, представив себе Ривза, который с обезоруживающим видом неуверенности и тревоги – как бы на ощупь – выкладывает эту идею Треванни, а тот сидит недвижимо, как дух святой. Не заказать ли столик в ресторане или баре «Черного орла», когда Ривз будет встречаться там с Треванни? Нет, это уже чересчур. Тут Том вспомнил кое-что еще и сделал приписку:

«Когда приедешь в Фонтенбло, ни в коем случае не звони мне и не присылай записок. Письмо это прошу уничтожить.

Всегда твой,

Том».

4

В пятницу, 31 марта, днем, в магазине Джонатана зазвонил телефон. Он в это время приклеивал коричневую бумагу к задней стороне большой картины, и, прежде чем снять трубку, ему пришлось отыскать подходящие тяжелые предметы – старый камень с надписью «Лондон», баночку с клеем, деревянный молоток.

– Алло?

– Bonjour, мсье. Мсье Треванни?.. Вы, кажется, говорите по-английски? Меня зовут Стивен Уистер. У-и-с-т-е-р. Я приехал в Фонтенбло на пару дней. Не могли бы вы уделить мне несколько минут для разговора – я думаю, он вас заинтересует.

У говорившего был американский акцент.

– Я не покупаю картин, – ответил Джонатан. – Я делаю рамы.

– То, о чем я собираюсь говорить с вами не имеет отношения к вашей работе. Речь о другом, но это не телефонный разговор. Я остановился в «Черном орле».

– И что же?

– У вас не найдется несколько минут сегодня вечером после того, как вы закроете магазин? Часов в семь? Полседьмого? Мы могли бы что-нибудь выпить или посидеть за чашечкой кофе.

– Но… мне бы хотелось знать, зачем я вам нужен.

В магазин вошла женщина – мадам Тиссо, кажется. Она пришла за своей картиной. Джонатан улыбнулся ей, как бы извиняясь.

– Я вам все объясню, когда мы увидимся, – мягко, но настойчиво произнес незнакомец. – Это займет минут десять. Скажем, в семь вас устроит?

Джонатан заколебался:

– Лучше полседьмого.

– Я встречу вас в вестибюле. На мне будет серый клетчатый костюм. Я предупрежу швейцара. У вас не будет проблем.

Джонатан обычно закрывался около половины седьмого. В 18:15 он стоял у раковины и мыл руки под холодной водой. Погода стояла теплая, и Джонатан был в тонком свитере с высоким воротником и старом бежевом вельветовом пиджаке – не слишком подходящая одежда для «Черного орла», но еще хуже его поношенный плащ. Впрочем, какая разница? Тот человек хочет ему что-то продать. Другого повода для встречи нет.

Гостиница находилась всего в пяти минутах ходьбы от магазина. Небольшой дворик перед ней был отгорожен от улицы высокими железными воротами, к главному входу вело несколько ступеней. Джонатан заметил, что к нему несколько неуверенно приближается худощавый мужчина, стриженный под ежик; держался он скованно.

– Мистер Уистер? – спросил Джонатан.

– Да. – Ривз напряженно улыбнулся и протянул руку. – Выпьем чего-нибудь в баре или вы предпочитаете посидеть в другом месте?

В баре было уютно и тихо. Джонатан пожал плечами:

– Как угодно.

Он увидел ужасный шрам во всю щеку на лице Уистера.

Они вошли в широкую дверь гостиничного бара. Там было пусто, лишь за одним из столиков сидели мужчина и женщина. Уистер повернул назад, точно его спугнула тишина, и предложил:

– Пойдемте куда-нибудь в другое место.

Они вышли из гостиницы и повернули направо. Джонатан знал еще один бар – кафе «Спорт», что-то вроде того, где в этот час молодые люди крутятся возле китайского бильярда, а рабочие сидят у стойки, но едва они оказались на пороге бара-кафе, как Уистер остановился, точно оказался вдруг на поле брани в самый разгар сражения.

– Вы не против, – спросил он, повернувшись к Джонатану, – если мы поднимемся ко мне в номер? Там тихо, и нам принесут все, что мы закажем.

Они возвратились в гостиницу, поднялись по лестнице и вошли в симпатичную комнату в испанском стиле – чугунное литье, покрывало малинового цвета, бледно-зеленый ковер. О том, что номер обитаем, свидетельствовал лишь чемодан на полке. Уистер открыл дверь, не воспользовавшись ключом.

– Что будем пить? – Уистер подошел к телефону. – Виски?

– Отлично.

Уистер на ломаном французском заказал виски. Он попросил принести целую бутылку и побольше льда.

После этого наступила тишина. «Почему он нервничает?» – подумал Джонатан. Джонатан стоял возле окна, через которое его увидел Уистер. Очевидно, тот не хотел начинать разговор до тех пор, пока не принесут бутылку. Джонатан услышал, как в дверь осторожно постучали.

В номер вошел официант в белой куртке, с подносом в руках и любезной улыбкой на лице. Стивен Уистер щедро разлил виски.

– Хотите заработать денег?

Джонатан улыбнулся. Он сидел в удобном кресле, держа в руке стакан с огромной порцией виски со льдом.

– А кто не хочет?

– У меня есть опасная работа – лучше сказать, важная, – за которую я готов хорошо заплатить.

Джонатан подумал о наркотиках: наверное, этот человек хочет кое-что переправить или припрятать на время.

– Чем вы занимаетесь? – вежливо поинтересовался Джонатан.

– У меня разные интересы. Один из них можно назвать так – азартные игры. Вы любите рисковать?

– Нет, – улыбнулся Джонатан.

– Я тоже. Но не в этом дело.

Он поднялся с кровати, на краю которой сидел, и медленно прошелся по комнате.

– Я живу в Гамбурге.

– И что?

– В городской черте азартные игры незаконны, но в частных клубах они в ходу. Не в том, однако, дело, законны они или нет. Мне нужно устранить одного человека, может, двух, а может, придется и украсть кое-что. Итак, я выложил карты на стол.

Он серьезно посмотрел на Джонатана; во взгляде его светилась надежда.

Значит, надо кого-то убить. Джонатана охватил было страх, но потом он улыбнулся и покачал головой:

– Интересно, откуда вы обо мне узнали?

Стивен Уистер не улыбался.

– Это не важно.

Он продолжал ходить взад-вперед по комнате со стаканом в руке, посматривая время от времени своими серыми глазами на Джонатана.

– Девяносто шесть тысяч долларов – это вам интересно? Это сорок тысяч фунтов, или около четырехсот восьмидесяти тысяч франков – новых франков. За убийство только одного человека, может, двух – там видно будет. Дело верное и надежное, вам опасаться нечего.

Джонатан снова покачал головой:

– Не знаю, откуда вы взяли, что я… убийца. Вы меня за кого-то другого принимаете.

– Нет. Вовсе нет.

Уистер столь пристально смотрел на Джонатана, что улыбка сошла с его лица.

– Тут какая-то ошибка… Может, скажете, почему вы позвонили именно мне?

– Дело в том, что… – Взгляд Уистера стал еще более серьезным. – Вам осталось жить не больше нескольких недель. Вы это знаете. А у вас жена и маленький сын, не так ли? Неужели вы не хотите оставить им кое-что после того, как вас не станет?

Джонатан почувствовал, как краска сходит с его лица. Откуда Уистеру все это известно? Потом он понял, что все взаимосвязано, что тот, кто сказал Готье о его скорой смерти, знает этого человека, каким-то образом с ним связан. Джонатан не собирался упоминать Готье. Тот честный человек, а Уистер – проходимец. Джонатану вдруг показалось, что виски не так уж и хорошо на вкус.

– Это просто какие-то глупые сплетни… кто-то распустил их недавно…

На этот раз головой покачал Уистер:

– Это не глупые сплетни. Дело скорее в том, что ваш врач не сказал вам всей правды.

– А вам известно больше, чем моему врачу? Мой врач мне не лжет. Да, у меня болезнь крови, но… состояние мое сейчас не хуже…

Джонатан умолк.

– Боюсь, что не смогу вам помочь, мистер Уистер, и это самое главное.

Уистер покусывал нижнюю губу, при этом его длинный шрам отвратительно шевелился, точно червяк.

Джонатан отвернулся. Может быть, доктор Перье все-таки ему лгал? Джонатан подумал, что надо бы завтра же утром позвонить в парижскую лабораторию и задать несколько вопросов, а то и просто съездить в Париж и потребовать дополнительных разъяснений.

– Мистер Треванни, мне жаль, но, скорее всего, именно вы недостаточно осведомлены. До вас же дошло то, что вы называете глупыми сплетнями, и не я принес вам дурные вести. Вы вольны сделать свой выбор, но в нынешних обстоятельствах, как мне кажется, столь значительная цифра звучит весьма неплохо. Вы могли бы бросить работу и наслаждаться жизнью… ну, скажем, отправиться с семьей в кругосветное путешествие, и все равно жене останется…

Джонатан ощутил легкую слабость. Он поднялся и глубоко вздохнул. Ощущение слабости прошло, но он остался стоять. Уистер продолжал говорить, однако Джонатан едва его слушал.

– …в этом и заключается моя идея. В Гамбурге есть несколько человек, которые внесут свой вклад в сумму девяносто шесть тысяч долларов. Тот – или те, – кого нам нужно убрать с дороги, принадлежат к мафии.

Джонатан так и не пришел полностью в себя.

– Спасибо, я не убийца. Оставим этот разговор.

– Прежде всего нам нужен человек, не связанный ни с кем из нас и не живущий в Гамбурге. Хотя первый мафиозо, рядовой член мафии, должен быть застрелен в Гамбурге. Нам бы хотелось, чтобы полицейские думали, будто две мафиозные группировки в Гамбурге враждуют одна с другой, вот в чем дело. А вообще мы хотим, чтобы полиция выступила на нашей стороне.

Он продолжал расхаживать взад-вперед, глядя больше в пол.

– Первый мафиозо должен быть застрелен в толпе, в метро, которое у нас называется у-баном[15]. Револьвер тут же выбрасывается, и… стрелявший смешивается с толпой и исчезает. Револьвер итальянский, отпечатков пальцев нет. Значит, нет и улик.

Он опустил руки, словно дирижер, закончивший дирижировать.

Джонатан почувствовал, что ему нужно передохнуть хотя бы немного, и снова опустился в кресло.

– Извините, нет.

Как только силы вернутся к нему, он встанет и уйдет.

– Завтра я здесь весь день и, вероятно, пробуду до воскресенья. Подумайте о моем предложении, прошу вас. Еще виски? Оно вас взбодрит.

– Нет, спасибо. – Джонатан заставил себя подняться. – Я пойду.

Уистер кивнул. Вид у него был разочарованный.

– И спасибо за угощение.

– Не стоит.

Уистер открыл дверь, пропуская Джонатана.

Джонатан вышел из номера. Он ожидал, что Уистер сунет ему в руку карточку со своей фамилией и адресом. Джонатан был рад, что тот этого не сделал.

На улице Франс зажглись уличные фонари. Вечер, на часах 19:22. Не просила ли Симона чего-нибудь купить? Может, хлеба? Джонатан зашел в boulangerie[16] и купил длинный батон. Как приятно снова заняться повседневными делами.

На ужин был овощной суп, пара остававшихся со вчерашнего дня кусочков fromage de tête[17], салат из помидоров и лука. Симона рассказала о распродаже обоев в магазине, который находился недалеко от ее работы. За сотню франков они могли бы оклеить всю спальню. Она присмотрела красивые обои с розовато-лиловым и зеленым рисунком, очень светлые, в духе art nouveau[18].

– Ты же знаешь, Джон, в спальне только одно окно, и там очень темно.

– Звучит заманчиво, – ответил Джонатан. – Особенно если это распродажа.

– Самая что ни на есть. Это не тот случай, когда цену снижают на пять процентов, как это делает мой прижимистый босс.

Она обмакнула корочку хлеба в масло, которым был заправлен салат, и отправила в рот.

– Ты чем-то взволнован? Что-то случилось?

Джонатан неожиданно улыбнулся. Ничем он не взволнован. Хорошо, что Симона не заметила, что он немного припозднился, да еще и выпил.

– Нет, дорогая. Ничего не случилось. Наверное, конец недели. Почти конец.

– Ты устал?

Такой же вопрос ему задавали врачи, и он к нему привык.

– Нет… мне сегодня нужно позвонить одному покупателю от восьми до девяти.

Он посмотрел на часы – 20:37.

– Пожалуй, пойду позвоню сейчас, дорогая. А кофе выпью потом.

– Мне можно с тобой? – спросил Джордж, опуская вилку. Он выпрямился, приготовившись спрыгнуть со стула.

– Не сегодня, топ petit vieux[19]. Я спешу. А ты вроде бы собирался поиграть в китайский бильярд.

– Купи «Голливуд»! – крикнул ему вслед Джордж, и вышло у него это совсем по-французски: «Олливу».

Джонатан поморщился, снимая пиджак с вешалки в прихожей. Жевательная резинка «Голливуд», бело-зелеными обертками которой были усеяны сточные канавы, а иногда и сад Джонатана, обладала для юных французов загадочной притягательностью.

– Oui[20], мсье, – пообещал Джонатан и вышел из дома.

Домашний телефон доктора Перье имелся в справочнике, и Джонатан надеялся, что он в этот вечер дома. Какой-то bureau de tabac[21], где тоже был телефон, находилось ближе, чем магазин Джонатана. Его вдруг охватил панический страх, и он заспешил к красной, установленной наискось вывеске «Tabac», светившейся впереди за два перекрестка от него. Он добьется, чтобы ему сказали правду. Джонатан кивнул в знак приветствия молодому человеку за стойкой, которого едва знал, и указал на телефон, а заодно и на полку, где лежали телефонные книги. «Фонтенбло!» – прокричал Джонатан. Было шумно, да еще и музыкальный автомат гремел. Джонатан отыскал номер телефона и набрал его.

Снял трубку доктор Перье. Он узнал голос Джонатана.

– Я бы очень хотел сделать еще один анализ. Даже сегодня. Сейчас – если вы можете взять пробу.

– Сегодня?

– Я мог бы прийти к вам немедленно. Через пять минут.

– Вы… чувствуете слабость?

– Видите ли… я подумал, что если анализ отправить завтра в Париж… – Джонатан знал, что доктор Перье имел обыкновение отсылать анализы в Париж по субботам утром. – Если бы вы могли сделать анализ сегодня или завтра рано утром…

– Завтра утром меня не будет. Мне нужно обойти больных. Если вы так расстроены, мсье Треванни, заходите ко мне сейчас.

Джонатан заплатил за разговор и, прежде чем выйти из кафе, вспомнил про жевательную резинку «Голливуд». Купив пару пакетиков, он сунул их в карман пиджака. Перье жил на бульваре Мажино, минутах в десяти ходьбы. Джонатан ускорил шаг. Дома у доктора ему никогда не приходилось бывать.

Дом был большой и мрачный. Консьержка, старая неторопливая костлявая женщина, сидела в небольшом застекленном помещении, заставленном искусственными растениями, и смотрела телевизор. Джонатан ждал, когда шаткая кабина лифта опустится вниз. Консьержка выползла в холл и спросила с любопытством:

– Ваша жена рожает, мсье?

– Нет. Нет, – улыбнувшись, ответил Джонатан. Он вспомнил, что Перье занимается общей практикой.

Он поднялся наверх.

– Ну, так что вас беспокоит? – спросил доктор Перье, проводя его через столовую. – Проходите в эту комнату.

В квартире царил полумрак. Где-то работал телевизор. Комната, в которую они вошли, была похожа на небольшой кабинет. На полках виднелись книги по медицине, на письменном столе стоял черный докторский саквояж.

– Mon dieu, можно было бы подумать, что вы на грани обморока, а ведь вы явно сюда бежали, у вас даже щеки порозовели. Только не говорите мне, будто до вас опять дошел слух, что вы на краю могилы!

Джонатан постарался взять себя в руки:

– Просто мне нужно быть уверенным. Правду сказать, чувствую я себя не настолько уж блестяще. Да, прошло всего два месяца после последнего анализа, и следующий будут брать в конце апреля, но разве повредит… – Он умолк, дернув плечами. – Ведь пробу костного мозга взять нетрудно, а завтра рано утром ее можно отправить…

Джонатан чувствовал, что французский на этот раз у него выходит коряво. Французское слово «moelle», то есть «костный мозг», вызывало у него отвращение, особенно при мысли о том, что его костный мозг имеет ненормально желтый цвет. Он понимал, что доктор Перье настроился перевести разговор с пациентом на шутливый лад.

– Да, я могу взять пробу. Результат, скорее всего, будет тот же, что и в прошлый раз. Но медикам, мсье Треванни, никогда нельзя полностью доверять…

Доктор продолжал говорить, а Джонатан между тем снял свитер и, повинуясь жесту доктора Перье, лег на старый кожаный диван. Доктор сделал обезболивающий укол.

– Но мне понятно ваше беспокойство, – произнес доктор Перье спустя несколько секунд, вводя шприц в грудину Джонатана и поворачивая его.

Раздался отвратительный хруст, но боли Джонатан почти не чувствовал. Быть может, на сей раз он что-то узнает. Перед уходом Джонатан не мог удержаться от того, чтобы не сказать:

– Я должен знать правду, доктор Перье. Как по-вашему, лаборатория ведь дает нам точные результаты анализов? Надеюсь, они сообщают нам проверенные данные…

– Ни точного результата, ни прогноза на будущее, молодой человек, нам знать не дано!

Джонатан отправился домой. Он решил было рассказать Симоне, что ходил к доктору Перье, что опять им овладела тревога, но передумал: он и так уже доставил ей массу беспокойств. Что с того, если он ей все расскажет? Она только еще больше расстроится.

Джордж уже был в кровати наверху, и Симона читала ему книгу. Опять Астерикс[22]. Джордж сидел среди подушек, а Симона – на низком табурете под лампой. Ну прямо как tableau vivant[23] семейной жизни. Не будь Симона в слаксах, промелькнуло в голове у Джонатана, можно подумать, что идет 1880 год. Освещенные лампой волосы Джорджа казались желтыми, как колосья пшеницы.

– А где резинка? – со смешком спросил Джордж.

Джонатан улыбнулся и достал один пакетик. Второй может подождать до другого раза.

– Тебя долго не было, – заметила Симона.

– Я выпил пива в кафе, – ответил Джонатан.

На следующий день Джонатан, как ему и велел доктор Перье, позвонил в лабораторию Эбберль-Валан в Нёйи. Он назвал свою фамилию, произнес ее по буквам и сказал, что является пациентом доктора Перье в Фонтенбло. Потом подождал, пока его соединят с соответствующим отделом, а в трубке между тем щелчки отсчитывали минуту за минутой. Ручку и бумагу Джонатан приготовил заранее. Не мог бы он еще раз произнести свою фамилию по буквам, если это не трудно? После этого женский голос принялся читать результаты анализа. Джонатан быстро записывал цифры. Гиперлейкоцитоз 190 000. Кажется, это больше, чем раньше?

– Разумеется, мы отошлем письменное заключение вашему врачу, он получит его ко вторнику.

– Эти результаты хуже, чем были до этого, не так ли?

– У меня нет предыдущих результатов, мсье.

– А врача нет поблизости? Может, я лучше с врачом переговорю?

– Я врач, мсье.

– Ага. Это заключение – есть у вас предыдущее или нет, не важно – оно ведь не слишком хорошее, а?

Она заговорила как по учебнику:

– Состояние потенциально опасное, не исключена пониженная сопротивляемость…

Джонатан звонил из своего магазина. Табличку на двери он повернул наружу той стороной, на которой было написано «Fermé»[24], хотя сквозь витрину его было видно. Подойдя к двери, чтобы снять табличку, он увидел, что и дверь не заперта. Поскольку в этот день никто не должен был зайти, Джонатан решил, что может себе позволить закрыть магазин пораньше. Часы показывали около пяти.