Читать онлайн Флоренский. Нельзя жить без Бога! бесплатно

Автор благодарит Павла Васильевича Флоренского за ценные советы, а также за разрешение использовать архивные фотографии

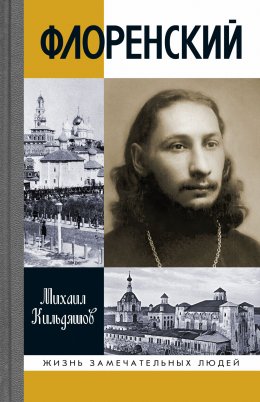

© Кильдяшов М. А., 2023

© Издательство АО «Молодая гвардия», 2023

Вертикаль рода

– Павлик! Павлик! Испугался, маленький? Ну что ты… Это же точильщик, точит ножи.

А в детском сознании – чудовище. Вырвалось из-под земли, издаёт жуткие звуки, высекает огненные искры, творит своё страшное дело, какое человеку и видеть не следует.

Так для Павла Флоренского мир впервые стал больше себя самого: мелькнуло незримое, явилось неосознаваемое, всколыхнулась завеса тайны. И казалось, можно взглянуть на это ещё раз вместе со взрослыми – они уймут фантазии, прогонят страх. Но нет… Страх – пустяк. Главное – тайна. Только бы не упустить тайну.

Этот случай, когда трёхлетний Павля, влекомый любопытством, убежал со двора и, увидев «чудовище», потрясённый примчался домой, стал для Флоренских настоящим происшествием. Это была семья, где всегда царили покой и умиротворение, где избегали излишней эмоциональности, никогда не говорили на повышенных тонах, не закатывали скандалов. Родители созидали семью как «тихую пристань», чтобы уберечься от бурь и штормов «житейского моря».

Флоренским было чуждо всё напускное, делаемое ради внешнего лоска, выгоды или тщеславия. В семью никогда не допускались те, кто мог нарушить её благоденствие, притом что дом всегда был полон людьми: братья и сёстры, коих у Павла было шестеро, многочисленные тётушки и дядья, кузены и кузины. Семья, как раскидистая зелёная ветвь, переплеталась в ближнем и дальнем родстве с другими ветвями своего поколения. Но при этом не знала корней могучего родового древа. В зрелости Флоренский с тоской осознавал, что и мать, и отец «выпали из своих родов», выпустили из рук «нить живого предания». Причины тому самые разные – житейские, идейные, фатальные. Вот некоторые из них.

Дед Флоренского – Андрей Иванович Флоренский – рано овдовел и, оставшись с четырьмя детьми на руках, вскоре женился вновь. Мачеха же стала для пасынка – отца Флоренского – суровой «мачехой из сказок», отчего тот рано покинул отцовский дом.

Мать Павла Флоренского Ольга Павловна – представительница старинного армянского рода Сапаровых – втайне от отца уехала из Тифлиса на учёбу в Петербург, где познакомилась с будущим мужем. Выбор дочери отец, опасаясь межнационального брака, не одобрил, и зять с тестем, который умер вскоре после женитьбы дочери, так ни разу и не встретились. Но именно в честь отца Ольга Павловна дала имя своему первенцу.

По мужской линии в роду Флоренских в нескольких поколениях никто не заставал дедов, мужчины из-за различных болезней умирали рано. Не дожили до внуков ни прадед, ни дед, ни отец Флоренского. Это, безусловно, истончало родовую нить. Роковая тенденция прекратилась на самом Флоренском: он был беспредельно счастлив, когда узнал о появлении на свет Павлуши – своего первого внука.

Рассуждая о ровесниках отца, Флоренский писал, что они сторонились всего трансцендентного, непостижимого рассудком, незримого, неосязаемого. Оттого прошлое, историю, память стремились вынести за пределы настоящего. Они будто начинали новое время, «сами они хотели быть отцами, но они не умели и не желали быть сынами». И хотя отец Флоренского далеко не во всём был человеком своего поколения, подобной «отречённости» избежать ему не удалось.

Из-за всего этого с юности Павел Флоренский ощущал родовое сиротство, словно в настоящем вокруг тебя разливается немеркнущий свет, а за спиной, в прошлом, – мрак, гул незнакомых голосов. И так хотелось превратить «уединённый остров» семьи в материк рода, населить его предками, которые не потревожат привычного покоя, не нарушат уюта и тишины, а напротив, помянув потомков в вечности, подарят им «щит над сердцем».

Много сил положил Флоренский на восстановление генеалогического древа, по крупицам собирал сведения: записывал воспоминания близких и дальних родственников, изучал архивные документы, сопоставлял церковные метрики, вёл переписку с историками и краеведами, искал портреты, фотографии и личные вещи членов рода. Радовался любой находке, способной пролить свет на ещё одну страницу семейной истории.

В роде Флоренского встретились «степенная» Россия и темпераментный Кавказ, сошлись люди разных сословий, разного служения и разных профессий: священники, учёные, медики, военные, музыканты. Все они определили многогранность личности Флоренского. По четырём основным фамилиям, как по путеводным нитям, шёл Флоренский в глубь веков: Флоренские (Флоринские) и Соловьевы – отцовская линия, Сапаровы и Паатовы – материнская.

Флоренские. Можно найти среди них и малоросских казаков, и поляков, но главное – это потомственные священнослужители, костромские диаконы и дьячки, из поколения в поколение молившиеся перед святым престолом. От них Флоренский ощущал в себе духовную жажду и тягу к просвещению.

Соловьевы. Московские дворяне, высокообразованные, творческие. Были среди них выдающиеся медики, музыканты, оперные певицы. С этой стороны обнаруживается отдалённое родство с художником Ивановым. От Соловьевых Флоренский унаследовал тонкое восприятие живописи и трепетное отношение к музыке.

Сапаровы – Паатовы. Два древних рода, что нерасторжимо переплелись во времени. По кавказской традиции ведущие свою историю от Ноева сына Иафета, они тем не менее никогда не замыкались на национальной культуре, были людьми имперскими, убеждёнными сторонниками пребывания Кавказа в лоне России. Умелые хозяйственники, помещики и при этом эстеты, знающие толк в западных изысках. Именно от них Флоренский воспринял этот эстетизм, созерцательность, ощущение семейного дома как крепости.

Разнородные характеры и судьбы обрели единство в Павле Флоренском, даровали ему полноту восприятия мира. Исследование собственной генеалогии переросло у Флоренского в специфическую философию рода, в особую область научных знаний – «биографику», что позволяла через предков раскрыть человеческую личность. Более того, изучение рода стало духовным откровением. Неслучайно первое детское знакомство с Евангелием началось для Флоренского с родословия Иисуса Христа.

Род подобен иконе, в нём живёт обратная перспектива: смотришь в прошлое, а прозреваешь будущее, взираешь на прадедов и угадываешь в них правнуков. Каждый человек в роду – собирающая и рассеивающая линза, что пропускает сквозь себя лучи эпох и жизней. Не только ты в роду, но и род в тебе, всякий пращур – твоё начало, всякому пращуру ты продолжение. Оттого понимаешь, как мало в тебе от тебя: облик, движения, чуткость к одному и равнодушие к другому – всё чьё-то наследство.

Задача личности – осознать задачу своего рода, а через неё и собственную задачу, которая неотделима от родовой. Тот, кто понял эту задачу, кто пророс из рода, способен обрести единство и с народом, и с Отечеством, и с человечеством, и с небом. Так выстраивается духовная вертикаль рода. Вот почему настолько страшно отпадение от него, настолько страшно отречение от родовой задачи: рушится целый космос, искривляется небесная вертикаль, родовое древо уподобляется бесплодной смоковнице.

Так воспринимал Флоренский отступление своего деда Ивана Андреевича от алтаря. Сын бедного сельского дьячка, блестяще окончивший костромскую семинарию, он был рекомендован для продолжения обучения в Московскую Духовную академию, но неожиданно избрал путь врача, поступив в Медико-хирургический институт при Московском университете, куда в XIX веке охотно принимали семинаристов, хорошо знавших латынь и знакомых с основами медицины. Иван Андреевич Флоренский стал военным хирургом, последователем Пирогова, участвовал в Кавказских войнах. Сохранилось семейное предание, согласно которому сам митрополит Московский Филарет (Дроздов) уговаривал молодого костромского семинариста поступить в Духовную академию, предрекал в случае принятия монашества скорое архиерейство. Но дед Флоренского остался непреклонен.

Этим отречением Флоренский объяснял все испытания и беды, выпавшие на долю последующих поколений. Флоренскому удалось выпрямить родовую ось. Он верил, что, став священником, вернул роду его главную задачу, и всегда уповал на то, что среди его потомков будут новые молитвенники. Такой путь изберёт игумен Андроник (Трубачев) – один из внуков Флоренского.

Отец Павел стал замковым камнем рода, спас его от разрушения. Спас от увядания, оказавшись могучим стволом, соединившим корни и крону. И древо разрослось: пятеро детей, двенадцать внуков, тридцать восемь правнуков продолжили род, который прирастает сегодня праправнуками. Флоренский завещал своим потомкам изучать семейную генеалогию, хранить память о прошлом, беречь всё, что связано с близкими. Потомки следуют завету.

В своём родосбережении Флоренские сопоставимы, пожалуй, лишь с одной семьей в русской культуре – Аксаковыми. Промыслительно два рода встретятся в Троице-Сергиевой лавре, где похоронен младший сын Сергея Тимофеевича славянофил Иван Аксаков и где Флоренский проведёт большую часть жизни, где укоренятся его дети и внуки.

Отец Павел чтил Аксаковых, нередко ссылался на них в работах, ориентировался на них в семейной жизни. Неслучайно книга отца Павла «Детям моим. Воспоминания прошлых дней» так созвучна «Семейной хронике» и «Детским годам Багрова-внука» С. Т. Аксакова. Флоренский был по-аксаковски чуток к ранним воспоминаниям о природе, родителях, братьях и сёстрах, путешествиях, первых прочитанным книгах. Из этого он выткал благодатный покров детства.

Исходное зерно

Флоренского как глубокого знатока античной философии всегда волновал аристотелевский термин «энтелехия». С эпохи Средневековья учёные мужи давали ему самые разные толкования, и лишь отец Павел предложил живую иллюстрацию, конкретный пример. «Бабочка – энтелехия гусеницы и куколки», – сказал он. То есть во всё на свете заложен свой потенциал, всему предстоит из чего-то раскрыться, распуститься: цветок таков, каков его бутон, листок таков, какова его почка. Энтелехия – дар, которым один распорядится разумно, другой – расточительно.

Жизнь – энтелехия детства. Размышляя о нём, Флоренский придумал ещё одну метафору: «детство – исходное зерно всех духовных прозрений». По собственному признанию, во все последующие годы Флоренский не открыл ничего нового, он лишь припоминал детство, события, впечатления, переживания той поры, и из этого вырастали философские системы, научные открытия, поэтические образы. Жизнь на каждом следующем этапе делала новый виток, но в итоге всегда возвращала к точке исхода – в детство.

С самых ранних лет Флоренский будто следовал завету Алёши Карамазова: «ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома… Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь».

И первое такое спасительное воспоминание – это место рождения. Можно всю жизнь провести там, где появился на свет, можно иметь в месте рождения родовое гнездо, можно быть укоренённым в нём несколькими поколениями предков. А можно, как Флоренский, провести там лишь первые месяцы своей жизни, и всё равно эта малая родина не отпустит, будет аукаться с тобой на любом расстоянии, станет выкликать тебя из самых дальних далей, привяжет к себе незримой пуповиной, окажется твоей генетикой, определит твой облик и характер не в меньшей степени, чем мать и отец.

Евлах, где 9 января 1882 года родился Флоренский, сегодня достаточно крупный город, районный центр в Азербайджане, а тогда местечко в Джеванширском уезде Елизаветпольской губернии, куда отец Флоренского как инженер-путеец был назначен начальником участка Закавказской железной дороги. Определить административный статус Евлаха в ту пору сложно. Он не значился даже станцией или полустанком. Первое время семья жила в товарных вагонах, обитых коврами. Казалось, цивилизация в это место ещё не добралась. Ощущение природы, изначального естества было здесь особенно острым.

Евлах в сознании Флоренского – это ещё не воспоминание, а некое предвоспоминание, предощущение, предсознание. Образ Евлаха возник для Флоренского из снов, фантазий, из того состояния, когда чужое свидетельство становится твоим личным переживанием, а прочитанное – увиденным и прочувствованным.

Флоренский описывал Евлах как место встречи нескольких ландшафтов, нескольких природных стихий, не знающих исторического времени. Бесконечная небесная лазурь через Армянские горы и заснеженные вершины Кавказского хребта соединилась с такой же бескрайней степью. Благоуханная, звенящая степь стала проекцией неба. Природа раскрылась во всём своём многомерном пространстве, полном жизни, изобильных даров, музыки и ароматов. Только в таком беспредельном просторе могли родиться знаменитые на весь Кавказ удалые разбойники и неудержимые карабахские кони. «Эх, кони, кони, что за кони!..»

Отсюда широта и души, и мысли Флоренского, его нежелание быть кабинетным философом, его стремление преодолевать любые преграды, любые «водоразделы мысли». Для души нет земных границ, её единственный предел – та самая небесная Лазурь. И так захочется «не овладеть Лазурью, а осуществить её в себе», так захочется, чтобы небо однажды посмотрело в тебя, встретилось с твоей душой и увидело такую же бездну, как оно само.

В детстве Флоренского, до поступления в гимназию, будет ещё суетная городская жизнь, будут Тифлис и Батум, полные уже отчётливых воспоминаний, но с чудом Евлаха ничто не сравнится. Однажды отец Павел с восхищением напишет об этимологии слова «Азербайджан», в которой сокрыто «место рождения огня». Евлах стал для Флоренского именно таким местом. Местом, где возгорелся пламень ума и сердца.

Первые воспоминания Флоренского, связанные с Тифлисом, куда семья переехала из Евлаха, – воспоминания о родителях. Отец – такой родной и близкий. Отец – ясный день, счастливая прогулка по городу, всегда завершающаяся подарком – игрушкой ли, сладостью ли. Отец – спаситель: когда полуденное солнце уже изнуряет, ходьба становится утомительной и, кажется, палящее небесное существо норовит всё сжечь, испепелить – отец берёт тебя на руки, уберегает от зноя, спешит в прохладу. И вновь покой и счастье.

С матерью всё по-иному. «Сдержанная, замкнутая, гордо-застенчивая», скупая на ласку, она виделась юному Павлику княгиней Сапаровой: к ней невозможно было питать простых житейских чувств, перед матерью можно было только благоговеть. Казалось, в отношениях с сыном она всегда держала непреодолимую дистанцию. Спустя время это ощущение пройдёт. Повзрослев, Флоренский станет чуток и откровенен с матерью. Где бы ни был, будет писать ей, обращаясь исключительно «дорогая мамочка», самые проникновенные письма, возьмёт на себя заботу о матери после ранней смерти отца.

Но тогда, в детстве, сын ощущал недостаток материнского тепла. Может быть, оттого что был первым из семи детей в семье и мать постоянно радела о младших братьях и сёстрах, таилась от него с новорождёнными, скрывалась в своём материнстве. Этого материнства он не ощущал по отношению к себе, а воспринимал его как материнство для других, материнством вообще.

Недостаток тепла восполняла сестра отца – тётя Юля. С ней можно было секретничать, позволять себе шалости, можно было задавать ей самые пытливые вопросы. Тётя, как и отец, была персонифицирована, явлена в своей любви. Мать же, безусловно, тоже любящая, была как бы растворена во всём мире, угадывалась во всём окружающем, была «Матерью-Природой». Этим во многом объясняется детское стремление Флоренского к природе. В ней он старался как можно чаще обнаруживать материнские черты, через природу пытался укрепить свою связь с матерью.

«Природа была тогда моей единственной любовью», – признавался Флоренский. Люди, окружавшие в детстве, казались естественными, как дыхание, и даже обыденными, а вот природа была полна тайн, требовала сосредоточенности, наблюдательности. Для детского сознания не существовало деления на живое и косное, всё в природе было дышащим, трепетным, одно с другим состояло в прямом родстве: и камень, и цветок, и облако, и птица.

Все явления пытливый Павлик группировал по-особому, видя в природе два начала: пленительно-изящное и остро-особенное. Первое ассоциировалось с тётей Юлей, второе – с матерью. Изящное – неуловимо, незримо, неосязаемо, его нужно угадывать. Тётя Юля рано умрёт, станет первой тяжёлой потерей Флоренского, и он будет выкликать её из природы, искать её облик среди облаков, ловить её шепот в дуновении ветра, узнавать её глаза в радужных лучах.

Обособленное в природе, напротив, явно. Оно требует предельной работы всех органов чувств. Нужно вглядываться, вслушиваться, обонять, осязать, чтобы распознавать в природе человекоподобие. Могучие скалы и цепкие корни растений – в их очертаниях угадываются застывшие люди, древние жители земли, свидетели иных времён. В природе кругом человеческие характеры, человеческие свойства: гордые цветы не склоняют своих голов, божья коровка притворилась мертвой, чтобы поиграть с юным исследователем, а фиалки, укрывшись под кустом, играют с ним в прятки. Было в природе для Флоренского и то, что представлялось сопряжением изящного и особенного – море.

Море – как и степь – подобно небу. Степь – дно реликтового моря. Море – воды многие, вернувшиеся в лоно степи. Смотришь на степь – ощущаешь море. Смотришь на море – припоминаешь степь. И вновь та самая Вечная Лазурь.

Набережная Батума. Море всё больше отступает от неё, обнажая сушу. Колдовская «зеленина» моря. Такого цвета нет на земле. Это цвет подводных царств, цвет, среди которого живут морские чародеи. Солёный вкус морской воды – вкус слёз, а значит, ты тоже вышел из моря, ты в родстве с ним, в родстве с этим гладким камешком, что, конечно, тоже живой, как рыба, как медуза, как водоросль. Йодистый запах моря, есть в нём что-то врачующее, спасительное, что ещё предстоит открыть.

Море – времяхранилище. Вот-вот набежит волна, заберёт твоё детство и отхлынет с ним навсегда. Но море вновь настигнет Флоренского через десятилетия. Только будет уже не тёплым южным, а студёным северным, настигнет вдали от дома, в отрыве от семьи, в заключении на Соловках. Море юности сменится морем зрелости, но музыка моря будет преследовать Флоренского всегда.

Он станет слышать её во всём: в любом шорохе, движении, слове. Классическая музыка потрясёт Флоренского настолько, что никогда не превратится в простое удовольствие. С детства музыка потребует работы на пределе сил. Все слышимые звуки захочется уложить в партитуру, став дирижёром «музыки сфер», выведя через ноты «формулу мировой жизни». Моцарт и Бетховен остановятся в шаге от этой музыки, а вот Бах, по Флоренскому, окажется её выразителем, воплотит в музыке природу.

Детство Флоренского – это встреча с природой в самом широком её проявлении. Встреча лицом к лицу, с глазу на глаз с сущностью жизни. И после долгого всматривания друг в друга завеса тайны вновь всколыхнулась, на миг отдёрнулась, а за ней – ослепительный лик Того, Чьё имя маленький Павел ещё не ведал.

Это имя не укладывалось в научное мировоззрение, которое родители стремились привить Флоренскому. Всё, в чём могла обнаружить себя сверхприрода, – мифология и даже сказки – до определённого возраста исключалось. И в ещё большей степени это касалось религии.

Религиозный вопрос в семье, где по рождению отец Флоренского принадлежал Русской Православной церкви, а мать – Армяно-григорианской, был решён деликатно. Муж и жена настолько трепетно относились друг к другу, что не желали допустить и малейшего взаимосмущения по поводу вероисповедания. В итоге религия в доме и не утверждалась, и не отрицалась. Был выбран путь отстранения, замалчивания, оставления этой темы за пределами жизни семьи, своеобразное «схождение на религиозном нуле».

Отец, по убеждению Флоренского, атеистом не был, но и абсолютных истин, а тем более фанатичного их исповедания, не принимал. Вместо слова «Бог» от него чаще можно было услышать «Божество», «Высшее существо» или «то, что называют Богом». При этом отец с уважением относился к представителям любых конфессий и при необходимости легко находил с ними общий язык. Во всякой религии он видел три движущие силы: чувство затерянности человека в беспредельном мире, культ предков и совокупность таинственных явлений. Впоследствии религиозность самого Флоренского во многом определится этими силами, отец же легко гасил их в себе культом семьи и научным познанием всего окружающего.

Но несмотря на это, все дети Флоренских были крещены в Православии. Для большинства из них крёстным стал старший брат Павел, но накануне таинства, свершаемого, как правило, дома, он всегда пытался сбежать, чтобы не пребывать в атмосфере всеобщей растерянности и смущения.

Да, родители отделили свой семейный рай высокой стеной от церковной жизни, но всё-таки что-то неодолимо тянуло взглянуть поверх возведённой стены, проделать в ней смотровое окно. Хотелось подглядеть, как именно, крестясь, складывают пальцы молящиеся, чтобы потом в тайне, под одеялом перекреститься перед сном. В душе Флоренского боролись благоговение перед религиозным и его отрицание, но чувство того, что через веру можно побороть повсюду подстерегающие страхи, возникло достаточно рано.

Ощущение религии как тайны жило во Флоренском. В бытовых ситуациях детства «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» проглядывался будущий священнический путь. Однажды во время прогулки с отцом Павля получил в подарок от встреченного батюшки просфору, но так и не осмелился вкусить её. В другой раз среди вещей тёти Юли нашёл книгу с крестом на обложке и заворожённо прочёл на первой странице: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его…»

Именно от тёти накануне поступления в гимназию Павлик получил первые уроки Закона Божьего, с её помощью выучил первые молитвы. Видимо, опасаясь, что из-за религиозной непросвещённости у сына могут возникнуть сложности в гимназии, родители решили отправить его с тётей на службу в храм. Тогда, Великим постом, он впервые исповедался и причастился. Но пока это было только обретениями пытливого ума, только прорастанием исходного зерна. Духовные же обретения, духовные всходы были впереди.

Павел! Павел!

«Никто не знал, когда он спал или отдыхал» – так говорили о Флоренском современники, поражаясь его интеллектуальной трудоспособности. Погружённость в размышления, постоянный научный поиск были свойственны ему с детства. Павел всё время читал, проводил физические и химические опыты, отслеживал специальную литературу, имел у себя дома новейшие приборы и аппараты, увлекался фотографией, вёл дневники, не расставался с записной книжкой.

Ещё до гимназии, в Батуме, и потом уже и в Тифлисе отец находил сыну для подготовительных и дополнительных уроков лучших педагогов. С Флоренским занимались латинским и французским языком, рисованием, ботаникой, физикой, химией, геологией и минералогией. Отец стремился к тому, чтобы сын был развит всесторонне, но упор в его образовании делал на точные и естественные науки.

Поступив в 1893 году во Вторую Тифлисскую гимназию, Флоренский выстроил индивидуальный план обучения. Школьные занятия в первые годы его привлекали мало, казались рутинными, скучными, бесполезными. Многое из того, о чём говорилось, было для него либо очевидным, либо второстепенным. Ценил Флоренский только преподавание классических языков. Планируя свой день, он обводил гимназические занятия траурной каймой. Всегда старался как можно скорее выполнить домашнее задание, чтобы освободить побольше времени для намеченных исследований.

Флоренский учился у природы. Познать её было для него главной задачей. Наблюдение за флорой и фауной, собирание коллекции камней, размышление над электричеством как особым видом энергии – всё ради того, чтобы постигать глубинные законы природы. Но пытливое сознание юного исследователя, знакомясь с новым законом, обнаруживая его описание и трактовку в научных трудах, всё время наталкивалось на чьё-либо заблуждение. Казалось, что признанные учёные мужи упустили что-то самое важное. Формулы, принципы, аксиомы – во всём Флоренский видел слабые звенья. В каждом общепринятом законе жила возможность его опровержения, а значит, возможность прикоснуться к тайне.

Но закон природы, как и всякий закон, суров, и его усвоение необходимо. Это давалось Флоренскому легко. Свою расположенность к науке он объяснял двумя моментами. Во-первых, наследственной склонностью к научному мышлению. По разным ветвям рода предки Флоренского внесли определённый вклад в различные исследования. Эта интеллектуальная энергия, названная Флоренским «родовой плазмой», передалась ему, сконцентрировалась в нём. Всякий раз, когда сознанию открывался очередной научный факт, Флоренскому представлялось, что в нём пробуждается коллективная память, коллективное сознание дедов и прадедов. Казалось, что знание приходит уже осмысленным, и это сберегает силы и время для новых открытий. Во-вторых, сказывались воспитание и «уединённый склад домашней жизни». В семье был культ просвещения, культ знания, а постоянное житейское благоденствие, размеренность и покой располагали к созерцанию и размышлению.

Из каждого события он пытался извлечь научное знание. Так, например, новыми открытиями была полна поездка Флоренского с тётушками и двоюродным братом в Германию в 1897 году. Удалось посетить Дрезден, Лейпциг, Бонн, Кёльн. Особый восторг Павла вызвали магазин физических приборов в Дрездене и музей автоматических устройств в Кёльне. Флоренский воспринял всё увиденное как тайнодействие, как разгаданные человеческим разумом загадки природы. Но и за границей в сознание Флоренского вторгается нечто большее, чем физика и механика, – величественный Кёльнский собор. В письмах родителям он восхищается его архитектурой и витражами, но то был не только восторг от внешнего облика: явила себя «сказка».

Подростком он уже публиковал статьи по физике и астрономии в авторитетных научных изданиях. Казалось, был взят очень мощный старт и предстоит набирать и набирать обороты, копить и систематизировать сведения, приходить к новым выводам. Но ощущение познавательного тупика нарастало во Флоренском всё сильнее. Физика виделась ему способной лишь репродуцировать уже имеющиеся сведения, производить подсчёты, наблюдать за давно обнаруженным. Возникла разобщённость научности и человечности. Воцарилась теория ради теории. Из науки ушла жизнь, исчезло главенство жизненного опыта. Флоренский же стремился к натурфилософии, к тому, что впоследствии, определяя свою научную систему, он назовёт «конкретной метафизикой», при которой «отдельные формулировки не могут обособляться от конкретного материала».

Сухой рационализм, царивший в науке в конце XIX века, стал для Флоренского бессмысленным. Ты идёшь этим рациональным путём, а истина ускользает. Все здания на этом пути, что строились столько столетий, что так долго представлялись прочными, оказались картонными, рухнули от одного прикосновения жизни, и истина поселилась в каких-то иных сферах.

1899-й – год особенно мучительных исканий Флоренского. Юноша пытается обрести новые смыслы и цели в путешествиях с отцом по Кавказу, с гимназическими друзьями переходит Кавказский хребет, представляет себе горные вершины как вершины интеллектуальные, покорив которые, надеется обрести новую систему координат мышления. Но главное происходит дома, между этими путешествиями. То, что невозможно объяснить рационально, то, для чего не хватает ни слов, ни категорий, ни идей. Потрясения, видения, откровения…

Майская ночь в опустевшем доме. Все уехали. Ни звука, ни шороха. Сон приходит, как обморок. Без сновидений. Глубокий, как бездонная пропасть. Из неё не выбраться. Сон – тьма египетская. Сон горняка, заваленного в шахте – ни движения, ни вздоха. И абсолютное одиночество, полная покинутость. Понимание, что никто не придёт на помощь. Те, на кого уповал всю жизнь, теперь далеко, не знают о твоей беде, не чувствуют, что ты погибаешь. И вдруг в этой тьме, среди немоты тончайшим лучом, еле слышным звуком возникает имя, возникает слово. Слово было БОГ. Так явственно, отчётливо и ёмко. Спасительный свет во тьме! И нужно ухватиться за него, как за луковку. Рывок из тьмы! Пробуждаешься, словно выбираешься из-под толщи воды. Жадно хватаешь наяву драгоценный воздух. И сквозь резкие, сбивчивые вдохи прорывается твой безотчетный выкрик: «Нет! Нельзя жить без Бога!» И тьма расточилась.

Спустя несколько недель ещё одна ночь потрясения – летняя, знойная. Внезапное пробуждение, как от удара электричеством, но нефизическим, нездешним, неотмирным. Неведомая сила влечёт из дома. Необъяснимо, неудержимо. Через все преграды, через перила, ступени. Скорее! Скорее в сад! Там душно цветёт акация. Там в самом зените диск луны. Изливает на тебя серебряный свет. Кажется, луна вот-вот сорвётся вниз, упадёт на тебя всей тяжестью. А кругом такая знакомая тишина, словно из прежнего видения. Ничего не происходит, но вернуться назад не можешь. Ждёшь того, ради чего так спешил сюда. Ждёшь встречи с той силой, что пробудила. И вот – «Павел! Павел!» Не слева, не справа, не из-за спины, а откуда-то оттуда, где светит серебряный диск. Голос не мужской, не женский, не детский. На земле нет таких голосов. В этом обращении по имени не оклик, не мольба, а призыв. Именно призыв. Но куда? Зачем? «Павел! Павел!»

И вот уже осень. Флоренский с записной книжкой на склоне горы у Куры. Нужно поразмышлять над новой научной идеей, найти доказательства, выстроить причины и следствия. Вот вроде бы довод найден, но неожиданно внутренний голос говорит: «Это вздор!» Новый довод – и опять: «Это вздор! Это никому не нужно!» И на все размышления, на все вопросы и ответы – вздор! вздор! вздор! Научное мышление рассыпалось в труху, всё окончательно утратило связи, последовательность и логику. Все прежние наблюдения, опыты, измышления молодого ума в одночасье оказались мертвы, пусты, бесплодны.

Эти три эпизода поставят перед Флоренским евангельский вопрос: «что есть Истина?» Возникнет томительное пребывание в подвешенном состоянии между знанием имеющимся, но ненужным, и знанием необходимым, но ещё не обретённым. В разуме и в сердце поселятся противоречивые: «истина недоступна» и «невозможно жить без истины». Предстояло отыскать истину, обрести «столп и утверждение истины».

Своим поискам, метаниям, своему «томлению духа» Флоренский захочет найти созвучия в мировой культуре. И в разной степени услышит эти созвучия в «Экклезиасте», в буддийских сочинениях, у Канта, Шопенгауэра, но более всего – у Льва Толстого.

На философских тропах у Флоренского в эту пору был хороший проводник – гимназический учитель истории Григорий Николаевич Гехтман. Во Второй Тифлисской гимназии он появился, когда Флоренский и его однокашники учились уже в седьмом классе. Увлечённый, обаятельный педагог-энциклопедист влюбил в себя гимназистов. Он умел пробудить самостоятельную мысль и жажду исследования, наполнить всякую идею обильным содержанием, сам брался за каждое новое дело с лёгкостью, вдохновением и азартом. Гехтман прививал интерес к педагогике, применяя в гимназии своеобразную белл-ланкастерскую систему, когда старшие ученики помогают в обучении младшим. Однокашники Флоренского будут поддерживать связь с Гехтманом долгие годы, во многом благодаря ему станут известными юристами, инженерами, промышленниками, археологами, художниками, философами, общественными деятелями. Михаил Асатиани – психолог и психиатр, основатель Научно-исследовательского института психиатрии Грузии. Он породнился с Флоренским, став мужем его сестры Юлии. Анатолий (в монашестве – Арсений) Соколовский – епископ Прикаспийский и Бакинский, а затем епископ Оренбургский. Религиозные философы Владимир Эрн и Александр Ельчанинов – лучшие друзья Флоренского, общение с которыми продолжится и в годы студенчества. Также в эту пору в гимназии учились ставшие впоследствии революционерами Лев Розенфельд (Каменев) и Ираклий Церетели.

Многих из них, разных по национальности и вероисповеданию – русских, армян, грузин, татар, поляков, евреев, немцев, шведов, французов; православных, григориан, католиков, протестантов, иудеев, мусульман – Гехтман сумел сплотить в одну семью, породнить изучением гуманитарных наук. Именно он заронил во Флоренском философское зерно, что помогло спустя время выйти из тупика естественных и точных дисциплин. Выпускнику гимназии, золотому медалисту Флоренскому Гехтман дал для поступления в университет положительную характеристику, где проницательно указал на его «философский склад ума», умение глубоко проникать в научные вопросы и где прозрел в нём «честного идеалиста» и «нравственного общественного деятеля».

Историко-философский гимназический кружок, которым руководил Гехтман, жил лучшими традициями школьного и университетского кружковства. По своей объединительной силе он был сравним с пушкинским лицейским братством. На заседаниях кружка в горячих спорах обсуждались научные работы, публицистические статьи и художественные произведения. Кружковцы готовили доклады по религиозным, этическим и искусствоведческим вопросам.

Один из докладов Флоренского назывался «Воззрения Толстого на науку». Готовясь к нему, он подробно конспектировал работы «Царствие Божие внутри вас», «В чём моя вера?» и ключевую для ищущего сознания юного гимназиста «Исповедь». Духовной цензурой она была запрещена к публикации, текст её вырезали из уже изданного номера журнала «Русская мысль», но сочинение активно распространялось в рукописях, изначально сделанных с корректурных оттисков. Читали трактат и кружковцы Гехтмана.

Эмоционально «Исповедь» оказалась очень близка Флоренскому. Совпав с Толстым в ощущении бренности жизни и бесплодности научного знания, Флоренский осознал «надёжность своей безнадёжности». Но при этом казалось, что Толстой умирал физически: оттого что «иссякли источники жизни». Умирание же самого Флоренского было интеллектуальным, происходило от потери истины, смысла, ибо «истина есть сама жизнь, а жизнь есть сама истина».

Очарование Флоренского Толстым во многом объяснимо финалом «Исповеди», где автор описывает свой сон. В нём Толстой держится на хлипких помочах над бездной, но в самый безнадёжный момент поднимает глаза и видит над собой тоже бесконечную бездну, но уже спасительную. «Смотри же, запомни! Это оно!» – слышит Толстой и обретает точку опоры, обретает покой.

Как это похоже на тот сон Флоренского майской ночью, когда он выбрался из удушающей тьмы! Он не был тогда знаком с сочинением Толстого и не мог пережить своё волнение под впечатлением от прочитанного. Флоренский восклицает «нельзя жить без Бога!», а Толстой на протяжении всей «Исповеди» повторяет «без веры жить нельзя!». Такое промыслительное сближение с писателем сделает Флоренского убежденным приверженцем толстовства, причём не только в философских, но и в социальных моментах. Флоренский примет толстовское деление общества на «паразитов жизни», пребывающих в условиях «избытка» (учёные, писатели и прочие интеллектуалы) и на «простой трудовой народ» – смиренный, терпеливый, милостивый, живущий по воле Божьей. Первые, по Толстому, существуют исключительно за счёт вторых.

Под влиянием толстовских идей на последнем курсе гимназии Флоренский решает отказаться от поступления в университет и «пойти в народ», приобщиться к работе на земле. Он сообщает отцу, что является противником «разделения труда» и не позволит, чтобы кто-то тратил свои физические силы, добывая для него хлеб. «Толстовец» Флоренский опасается, что польза от его интеллектуального труда окажется ничтожно мала по сравнению с физическим трудом простого человека. А значит, поступить в университет – это обречь себя на заведомо неоплатный долг.

В архиве Флоренского сохранилось письмо Толстому, которое, видимо, так и не было отправлено:

22/Х 99. Тифл. Л. Н. Толстому.

Лев Николаевич! Я прочёл Ваши сочинения и пришёл к заключению, что нельзя жить так, как я живу теперь. Я кончаю гимназию, и мне предстоит продолжение жизни на чужой счёт; я думаю, что избегнуть этого можно только при исполнении Ваших советов; но, для того, чтобы применить их на практике, мне надо разрешить предварительно некоторые вопросы: можно ли пользоваться деньгами? Как добыть землю? Можно ли ее достать у правительства и каким образом? Каким образом удовлетворять умственные потребности? Откуда брать книги, журналы, если нельзя пользоваться деньгами или если физическим трудом можно только прокормиться? Может ли остаться время на умственный труд (самообразование)?

П. А. Флоренский

Вопросы юноши кажутся наивными, но какая искренность в его порыве, какое желание обрести новые смыслы!

Отец Флоренского всеми силами постарается уберечь сына от роковой ошибки, станет убеждать, что каждый человек предрасположен к конкретному делу, которым он принесёт максимальную пользу и себе, и ближним. А если откажешься от своей дороги, станешь пустоцветом и вот тогда уже наверняка будешь людям в тягость. Будущее Флоренского, по убеждению отца, простирается в науке, в продолжении учёбы, в поступлении в университет.

Проницательный однокашник Асатиани скажет в ту пору, что толстовство для Флоренского – недолгое увлечение: оно не сообразуется с его натурой, и как только тот поймёт, что Толстой лишь призывает искать истину, а не указывает на неё, – разочаруется в авторе «Исповеди». Так и произойдёт. Проделав большой духовный путь, став православным священником, Флоренский даст решительную отповедь Толстому и его учению: Толстой «…создал схему, безблагодатной, мнимой церковности, затем разбил её, – что далось ему, конечно, без труда, – и, довольный победою над химерой, порожденной его, насквозь рационалистическим, самоутверждающимся рассудком, ушёл с благодатной, хотя бы и загрязнённой, почвы в пустыню “хороших” слов, с которыми и сам-то справиться не может, а других ими смущает. Ведь церковность так прекрасна, что причастный к ней даже эстетически, непосредственным вкусом не может вынести нестерпимого запаха затей вроде Толстовской».

Но что помогло Флоренскому преодолеть толстовство в пору юности, сказать сложно. Думается, что определяющим в этом преодолении стало знакомство с философией Владимира Соловьева. В выпускном классе кружковцы Гехтмана читали работу «Критика отвлечённых начал». Изданная в виде монографии докторская диссертация стала первым подступом Соловьёва к его «философии всеединства». В «Критике» он говорит, что человеческое познание распалось на отвлечённые начала: религию, философию, творчество, науку. Но душа и ум жаждут цельного представления о мире. Потому грядёт «великий синтез». В основе истинного познания – «сущее всеединое». Оно находится в области мистического, религиозного восприятия жизни. И уже на нём строится всё чувственное, опытное, логическое. Исходя из этого, Соловьёв заключает, что система истинного знания должна представлять собой синтез теологии, философии и науки.

Флоренскому казалось, что он, наконец, обрёл то, что искал: не толстовское отрицание науки и творчества, а соловьёвское утверждение всеединства – вот истина. В итоге Соловьёв вытеснил из его сознания Толстого, указав на то оправдание науки, на тот её мистический сверхсмысл, которого не хватало Флоренскому. Об этом будут его юношеские строки, посвященные Соловьёву:

- Ты к свету Истины стремился,

- Его повсюду ты искал,

- И с пошлой жизнью не мирился,

- И высшей правды ты алкал.

- В мерцавшем блеске Идеала

- В закономерности прямой

- Душа твоя всегда искала

- Стремленья к Цели Мировой.

В 1900 году три выпускника Второй Тифлисской гимназии, три друга, Павел Флоренский, Владимир Эрн и Александр Ельчанинов, именуя себя «соловьёвцами», объявили: «едем к Соловьёву». Эрн – в Московский университет, который окончил Соловьёв; Флоренский и Ельчанинов – в Петербургский, где Соловьёв преподавал. В дороге друзья узнали, что почитаемый ими философ умер, но тем не менее домой не вернулись, с намеченного пути дальнейшей учёбы не сошли.

«Павел! Павел! Иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать», – звучало тогда в сознании Флоренского. И Павел шёл, но город ещё был тайной.

Москва отзывчива

Флоренский дважды подавал прошение о зачислении на имя ректора Санкт-Петербургского университета, но всё оказалось безрезультатно. Дело в том, что Российская империя была поделена на учебные округа, каждый из которых включал в себя несколько соседствующих губерний. Главными преимуществами при поступлении в университет без экзаменов обладали те, кто имел золотую медаль и окончил гимназию того же округа, к которому относился университет. В ином случае предстояло выдержать конкурс на оставшиеся места. В этом конкурсе Флоренскому, чья Вторая Тифлисская гимназия относилась к Кавказскому округу, не помогли ни отличный аттестат, ни золотая медаль, ни положительная характеристика Гехтмана. В итоге Флоренский забирает документы из Петербургского университета и успевает подать их на физико-математический факультет Московского университета, куда был принят.

Москва станет для Флоренского тем самым городом, куда так звал таинственный голос, окажется местом встречи с философами, поэтами, преподавателями, старцами, которые определят его миросозерцание, научный и духовный путь. Именно патриархальная «старая столица» взрастит во Флоренском большого патриота, поборника всего традиционного, коренного, своего. Он осознает в полной мере, как много в Москве «для сердца русского слилось».

Но в первые недели учёбы во Флоренском, видимо, жила тоска, оттого что не удалось поступить в Петербург. Он пишет отцу, что не доволен набором изучаемых дисциплин, преподаванием физики и что в целом «можно было ожидать от Московского университета гораздо большего». Отец отвечает, что прошло не так много времени, что впереди наверняка ещё будут интересные преподаватели и не нужно торопиться делать выводы. Студенческая жизнь, утешает отец, не ограничивается университетскими аудиториями: это и общение с сокурсниками, и вхождение в различные интеллектуальные круги, и посещение галерей и музеев. Петербург, по мнению отца, равнодушный, «бумажный» город, а Москва «отзывчива», всегда найдёт дело талантливому человеку.

На фоне разочарований продолжается мучительный поиск истины. Об этом свидетельствует посещение Флоренским экспозиции панорамы «Голгофа» польского художника Яна Стыки, которая в 1900–1901 годах выставлялась в Москве, в цирке на Цветном бульваре, его основателем и директором Альбертом Саламонским. О своём впечатлении Флоренский рассказал в письме матери.

Иисус только-только взошёл на Голгофу, только-только донёс крест. Ноша Спасителя ещё лежит на земле, ещё не распяты разбойники. Зачитывается приговор. При этом одна часть собравшихся скорбит, другая – будто продолжает кричать: «Распни! Распни!» Христос смотрит куда-то вдаль. Кажется, как никогда, явственны Его двойственная природа, Его Божественное и человеческое начало: «С одной стороны – Он не от мира сего, Он чужд мелким волнениям толпы. А с другой – видно, бесконечно жаль Ему ту толпу, которая сама не знает, что собирается делать». Кажется, к Его устам уже поднесли горькую чашу из Гефсиманского сада, а уста эти шепчут: «Прости им, ибо не ведают, что творят».

Панорама – новый для начала ХХ века вид изобразительного искусства, потрясавший зрителей до обмороков своей пространственностью, эффектом соприсутствия, соучастия. Глядя на «Голгофу», действительно, ощущаешь, что «и ты был с Ним», что здесь, на Голгофе, пилатовский вопрос «что есть истина?» обретает совершенно иной смысл, иную глубину. Ответ на этот вопрос даётся неизмеримой ценой, жертвенной ценой. И тогда понимаешь, что Истина во всём и всё в Истине. Но что станет силой, способной соединить, скрепить мир в этой спасительной Истине, которую дерзает постичь ограниченный в своих пределах земной ум?

Флоренский привыкает к университетским будням, заселяется в студенческое общежитие, где есть все условия для полноценной учёбы, постоянный доступ к библиотечным книгам. Как и в гимназии, Флоренский составляет для себя индивидуальную программу, находит возможность посещать лекции на историко-филологическом факультете, куда поступил тифлисский друг Владимир Эрн.

Скептический настрой Флоренского проходит после знакомства с преподавателями этого гуманитарного факультета – Сергеем Николаевичем Трубецким и Львом Михайловичем Лопатиным. Оба из ближайшего окружения Соловьёва, встреча с которым была для Флоренского так желанна. Оба продолжатели соловьёвских идей. Флоренский слушал лекции Трубецкого и Лопатина, посещал их семинары, писал под их руководством рефераты о Платоне, Анаксимандре, Д. С. Милле.

Трубецкой во многом сформировал отношение Флоренского к античности. Снимавший противоречия между религией и философией, Трубецкой утверждал, что древнегреческая метафизика «приготовила всё просвещённое человечество древнего мира к разумному усвоению начал христианства». Позднее преподаватель Московской Духовной академии Флоренский тоже будет говорить о Платоне как о «христианине до Христа» и искать «общечеловеческие корни идеализма», тоже станет трактовать эллинский идеализм как первую ступень на пути к христианству.

Психолог и философ Лопатин – аскет, нестяжатель, отдавший всего себя науке, станет для Флоренского высшим воплощением учёного, сыграет для него большую роль в восприятии философии Нового времени. Лопатин сумеет изменить вектор философских воззрений не только Московского университета, но и всей русской мысли рубежа XIX–ХХ веков. Лопатин сведёт русскую философию с тупикового пути эмпиризма и позитивизма и обратит её к метафизике. Внутренний голос, что когда-то на берегу Куры, сопротивляясь эмпирическому и позитивистскому главенству в науке, говорил Флоренскому: «это вздор!», оказался так похож на голос Лопатина.

Но главное открытие для Флоренского на первом курсе – это Николай Васильевич Бугаев. Декан физико-математического факультета, президент Московского математического общества, учёный, ради трудов которого американские математики в ХХ веке учили русский язык, поражённые тем, что математика Бугаева – это, прежде всего, социальная антропология и в центре её не число, а «самодеятельный и самостоятельный индивидуум», не мыслящий субъект, а «духовная единица». Отец поэта Андрея Белого, с кем Флоренский станет очень дружен уже после смерти профессора и с кем вместе сопряжёт математические идеи Бугаева и идеи символизма. Большой патриот Отечества, Бугаев всегда был верен принципу: «жить – Богу служить». Бугаев – философ и поэт математики: свои лекции он наполнял множеством примеров из истории и литературы. «Высшая математика есть самая высокая музыка, самое высокое искусство, это гармония общих идей и интуиций», – говорил он.

Идея прерывных математических функций, идея аритмологии, которую Бугаев проецировал из математики на все области знаний, поразила и вдохновила Флоренского. Если не углубляться в математические тонкости, а перевести аритмологию Бугаева на гуманитарный язык, суть её примерно в следующем. В науке существуют два принципа познания, которые должны стремиться не к противопоставлению, а к взаимодополнению, – анализ и аритмология. Первый принцип предполагает, что всё в мире подчинено поступательному, непрерывному, эволюционному развитию. Второй принцип утверждает, что бывает и скачкообразное, прерывистое, революционное развитие. Если наука путём анализа смогла описать течение конкретного процесса, это не значит, что при других условиях в подобном процессе не будет изменений. Так, например, какие закономерности ни выводи из хода истории, масштабная историческая личность всегда может нарушить эти закономерности: «прерывность всегда обнаруживается там, где проявляется самостоятельная индивидуальность». В аритмологии важны не только причинно-следственные связи, но и цели. Важны не только вопросы «что?» и «почему?», но и вопрос «ради чего?». Оттого в науке начинают действовать этические и даже эстетические категории. Аритмологию Бугаева можно проиллюстрировать богословским суждением современника Флоренского С. Н. Дурылина: в православии единица всегда может стать равна миллиону, когда уверовавший разбойник оказывается со Спасителем в раю. Аритмология Бугаева – это возможность единицы в одночасье стать равной миллиону.

Идея прерывности так или иначе будет присутствовать во всех работах Флоренского – физических, инженерных, богословских, лингвистических, искусствоведческих. Он с восторгом пишет отцу о первом знакомстве с Бугаевым, называет математику «ключом к мировоззрению», для которого «нет ничего настолько неважного, чем не надо было бы заниматься, нет ничего не стоящего в связи с другим». В математике Флоренский прозревает возможность соловьёвского «всеединства», грядущий «великий синкретизм»: все нынешние знания человечества когда-то вышли из единой точки, пошли своими путями, стали вступать в противоборство; теперь же им предстоит примириться, снова сойтись. Такой точкой, примиряющей силой станет именно математика. Именно она согласует этику и эстетику с натурфилософией, выведет религию из «коморки» и поставит в центр научных знаний, а науку наполнит метафизическими смыслами. Математика – та самая истина для человеческого ума, которая живёт во всём и вбирает в себя всё.

С этой мысли начинается самозабвенная учёба Флоренского в университете, стремление «черпать истину отовсюду, где бы она ни находилась». Всё идёт размеренно, заведённым порядком, но аритмология Бугаева доказывает свою правоту, когда начинаются студенческие волнения 1901 года.

29 июля 1900 года правительство утвердило так называемые «временные правила». Согласно им, любой студент, принявший участие в демонстрации, подлежал отчислению, а в отдельных случаях отправке солдатом на военную службу. Правила вступили в действие и впервые были применены к студентам Императорского университета Святого Владимира в Киеве, участвовавшим в политических протестах в декабре 1900 года. В крупных городах страны это спровоцировало серьёзные волнения, что выразилось в студенческих сходках, забастовках и демонстрациях.

Студенческое сообщество в своём недовольстве разделилось на «политиков» и «академистов». Обе группы стояли за автономию высшей школы от министерств и ведомств, только первые были убеждены, что для этого нужно заменить самодержавный строй конституционным, а вторые считали, что следует не превращать университеты в «политические клубы», а добиваться исключительно академических реформ, отстаивать сугубо образовательные интересы и не лить воду на мельницу чьих-то подрывных целей.

Самая крупная студенческая сходка Москвы состоялась в актовом зале Московского университета 23 февраля и собрала порядка трёхсот человек из разных университетов. Флоренский на неё не пошёл. После четырёхчасового заседания студенты вышли из здания на демонстрацию с требованиями отменить «временные правила» и восстановить в университетах отчисленных учащихся. Территория университета силами полиции и казаков была уже оцеплена, и большую часть демонстрантов в результате прорыва оцепления и потасовок загнали в Манеж, где продержали трое суток. Затем одни были отпущены под поручительство, другие отправлены в Бутырскую тюрьму.

Это стало причиной забастовки студентов Московского университета, которые массово перестали ходить на занятия. Флоренский был одним из немногих, кто продолжал посещать лекции, часто оказываясь единственным слушателем в аудитории.

Вскоре преподаватели университета письменно обратились к студентам с призывом прекратить забастовку, одуматься, осознать, что их провоцируют те же политические смутьяны, что выводят на улицы заводских рабочих: «Университет становится злосчастной отдушиной, через которую люди всех рангов и сословий стараются пропустить своё недовольство; будет ли то недовольство политическое, экономическое, социальное».

На это обращение последовал ответ «старших студентов», упрекавших преподавателей, в том, что в тяжёлые времена они протягивают своим «детям» вместо хлеба камень, вместо рыбы змею. С бескомпромиссным напором студенты говорили о слепоте наставников, не видящих, что власть стремится вбить клин между учениками и учителями и установить в храме науки полицейские законы.

Обеспокоенные сложившейся в Москве обстановкой, родители Флоренского умоляют сына в случае серьёзной опасности вернуться домой. Отец даже предлагает продолжить учёбу за границей, на что Флоренский решительно отвечает: «Уезжать теперь из Москвы мне нельзя; надо будет как-нибудь действовать, а не удирать».

Друг Александр Ельчанинов, студент Петербургского университета, где волнения в эту пору имели более страшные последствия – пролилась кровь, несколько человек погибло, эмоционально просит Флоренского унимать однокурсников, по возможности гасить недовольство, не вставать на сторону забастовщиков. «Это даже преступно увлекать на демонстрации несмышленую толпу юношей и девушек, думающих, что у нас с этого года начинается революция; у нас, по крайней мере, очень распространены прокламации такого рода, губящие молодёжь, не знакомую ни с историей, ни с положением страны, в которой они думают устроить революцию», – негодует в письме Ельчанинов.

Но за несколько дней до послания друга Флоренский написал заявление на имя ректора университета:

Его Превосходительству г-ну Ректору Московского

Императорского Университета

студента 2-го семестра

физико-математического

факультета Павла

Флоренского

Заявление

Честь имею довести до сведения Вашего Превосходительства, что я, вполне сочувствуя товарищам, участвовавшим на сходке и считая себя солидарным нравственно с ними, прошу и требую себе одинакового с ними наказания, тем более что на сходках не был на основании некоторых соображений, которые теперь не могли бы меня удержать от участия в сходке.

Москва.1901.III.03. П. Флоренский.

Мудрый декан физико-математического факультета Бугаев не дал ход этому заявлению, чем уберёг талантливого студента от возможных неприятностей.

Постепенно обстановка нормализовалась, студенты смогли завершить учебный год. После успешной сдачи сессии Флоренский уехал домой на летние каникулы. В душе молодого человека, несмотря на пережитые тревоги, было счастливое ощущение, что Москва его приняла, действительно оказалась отзывчива.

Роман с математикой

Два следующие года Флоренский трудится в ломоносовском темпе: готовит к печати лекции Бугаева по интегральному исчислению и Каблукова по органической химии, собирает материалы для биографии выдающегося философа, математика и общественного деятеля Николая Ивановича Гулака, переводит «Физическую монадологию» Канта, помогает отцу с переводом французского исследования об ассенизации городов Европы, пишет ряд работ по математике и философии. И всё это одновременно с насыщенными университетскими занятиями.

И вновь выбор, новое распутье. Прежде нерасторжимые в сознании физика и математика теперь видятся двумя возможными сценариями жизни, двумя разными путями научных исканий. Математика – теория, x и y бытия, такая желанная попытка мировоззренческого всеединства; физика – практика, конкретные величины и значения, зримые и осязаемые результаты труда. Математик – Homo sapiens, мыслитель; физик – Homo faber, творец.

В переписке отец призывает Флоренского сосредоточиться на физике, и тот начинает активно посещать физическую лабораторию университета, куда получали доступ только отличники, но в то же время организует на факультете математическое общество. Готовя на его открытие вступительное слово, сын будто пытается ответить отцу, берётся за оправдание математики. Если бы этот диалог отца и сына случился вживую, он был бы примерно таким.

ОТЕЦ: – По моему мнению, оригинального математика из тебя не выйдет. Ты можешь быть и профессором, но это ещё не создаёт оригинальной личности, то есть созидающей, толкающей вперед знание.

СЫН: – Математика должна и может быть основою мировоззрения; тут дело идёт не о затмении конкретной наглядности физики символами, а о конкретизировании, наполнении содержанием символов математики.

ОТЕЦ: – Твоё настоящее предпочтение к математическим выводам имеет исходную точку в твоём личном разочаровании в экспериментальных занятиях, в незначительности результатов по сравнению с положенным трудом. Но это ещё не доказывает, что математический путь даст больше, так как это зависит не только от силы самого употребляемого орудия, но и от характера способностей самого человека, применяющего орудие. Из наблюдения над твоим детством я безусловно не могу считать тебя математиком. Кто-то из английских учёных ясно выразил это, высказавши, что он не понимает и не может понять математического вывода, пока не представит его себе в виде некоторой реальности. В таком же положении, мне кажется, находишься и ты. Твой умственный склад, мне кажется, допускает скорее переход от реального факта к математическому обобщению, чем обратно.

СЫН: – Да, формула не может и не должна оставаться формулой только. Она есть формула чего-нибудь, и чем богаче те ассоциации, которые у нас соединяются с формулой, чем многостороннее её реальное содержание, тем мы лучше ее понимаем и тем стройнее объединяются ассоциированные конкретные явления в жизненный организм идей – мировоззрение.

ОТЕЦ: – Нанизывание один на другой математических выводов может быть опасно. Тут-то и важны реальные факты, которые дают почву для суждений и выводов. Строить изолированное научное здание, мне кажется, безусловно, в наше время нерациональным, особенно при твоей постановке всех вопросов на философскую почву, которая именно требует обобщений из всего имеющегося материала, а не части его.

СЫН: – Пусть формулы не будут формулами в возможности, а станут формулами в действительности, формулами чего-нибудь, пусть они свяжутся между собой с конкретностью, пусть они перестанут быть пустым единством без множества, которое они должны объединять, и тогда посмотрим, есть ли математика «сухая наука».

Живым воплощением математического и физического пути стали для Флоренского два новых преподавателя – Лахтин и Жуковский. Леонид Кузьмич Лахтин – талантливейший математик, один из лучших учеников профессора Бугаева, вернейший его последователь. После защиты диссертации Лахтину присвоили сразу докторскую степень, минуя магистерскую. В 1904–1905 годах, в период лихорадочной смены руководства Московского университета, Лахтин был на посту ректора. Андрей Белый в своих воспоминаниях сравнил его с чеховским человеком в футляре, но при этом добавил, что в этом футляре таилось «нежное, тихое сердце; и он многое возлюбил и многое утаил под своей впалой грудью, в месте сердца, которое спрятано под сюртуком, всегда наглухо застёгнутым». Скромный и застенчивый, он был по темпераменту близок Флоренскому, всегда поражал его новыми сведениями, неожиданным взглядом на, казалось бы, давно разрешённые вопросы. Именно Лахтин будет руководителем итоговой работы Флоренского в университете.

Полная противоположность Лахтину – Николай Егорович Жуковский. «Отец русской авиации» в 1900-е годы преподавал в Московском университете прикладные дисциплины, был знаменит как инженер, учёный-механик. Деятельный, энергичный, он походил в ту пору на античного Геркулеса или древнерусского богатыря. Рядовое лабораторное занятие он умел превратить в яркое событие, когда, например, отправлялся со студентами на осмотр водопровода в Мытищи. В своих открытиях он оказался провидцем, на много лет определившим движение русской инженерной мысли, оказался мечтателем, воспарившим от земли к небу, от водопроводов к самолётам. Будучи значительно старше большинства преподавателей физмата, он пробуждал в студентах сыновние чувства. Особенно во Флоренском. Ему, оторванному от дома, Жуковский напоминал отца: своим добродушием и остроумием, стремлением к воплощению теории в конкретных изобретениях и сооружениях.

Последняя встреча Флоренского с Жуковским произойдёт в 1921 году. Ранняя весна. На улице серо и сыро. Москва измучена Гражданской войной. Холодно и страшно. И только в ещё сохранившейся в здании Московского высшего технического училища церковке светло и спокойно. Службы здесь запрещены с 1918 года, но для семьи Жуковского, пожелавшей упокоить его по-православному, сделали исключение. Профессор, для которого МВТУ стало последним местом преподавания, положен во гроб, приуготовлен к отпеванию. Теперь он совсем по-иному грезит о небе. Он грезит о той вышине, в которую устремляются не самолёты, а бессмертная душа. Отпевает профессора в прошлом его студент Павел Флоренский, а ныне отец Павел, выпускник Московской Духовной академии, православный священник. Желая воздать последние почести своему учителю, студенты МВТУ раздобыли как символ трудов учёного самолётное шасси, чтобы положить на него гроб Жуковского, как на орудийный лафет во время похорон военачальников. Процессия двигалась через всю Москву: студенты тянули на себе шасси, а вместе с ними в полном священническом облачении шёл отец Павел, чтобы служить панихиду у каждого храма, что встретится на пути. Жуковский был погребён на кладбище Донского монастыря. Сыновью любовь к нему Флоренский привил и своим детям: старший сын Василий станет приходить на могилу к Жуковскому, как к близкому человеку. И в этом будет особое продолжение философии рода, когда важна близость не только по крови, но и по духу.

И Лахтин, и Жуковский поддержали Флоренского в создании Студенческого математического общества: присутствовали на выступлениях участников и сами делали доклады. Общество было организовано в конце октября 1902 года. Студент 3-го курса Флоренский бросил клич, и желающих набралось немало.

Это была совершенно особая форма учебной жизни студентов, нежели лекции, коллоквиумы, семинарские или лабораторные занятия. Студенты могли сами составлять план работы, выбирать темы для обсуждений, приглашать преподавателей в качестве кураторов. Здесь не было деления на курсы и даже факультеты, прийти на заседание кружка мог любой желающий. И на это образовательное сверхусилие хватало и времени, и сил, и энтузиазма.

Создавая математический кружок, Флоренский старался возродить давние, восходящие к началу XIX века, университетские традиции математического кружковства и одновременно поделиться опытом, полученным в гимназическом кружке Гехтмана и на семинарах С. Н. Трубецкого на историко-филологическом факультете. Кружок, студенческое общество, в представлении Флоренского, это прежде всего товарищество и поиск – свободный, не знающий никаких границ, это жажда познания, которую невозможно утолить. Математический кружок – это попытка Флоренского доказать, что математика действительно «царица наук» и «центр мировоззрения», а не «кабинетная мудрость». Это попытка развить идеи Бугаева и продолжить спор с отцом, в итоге доказав, что именно в математике таится настоящая жизнь.

Ради этого погружённый в себя, вечно сосредоточенный на своих мыслях Флоренский занялся столь несвойственной ему тогда общественной работой. Необходимо было спланировать заседания кружка на несколько месяцев вперёд, обстоятельно продумать программу каждой встречи, чтобы разнородные выступления в результате пришли к определённой гармонии. Необходимо было постоянно поддерживать интерес студентов и преподавателей ко всему происходящему. Кружок, бесспорно, принёс много пользы, хотя сам Флоренский на выпускном курсе печалился: «Я надеялся, что наше математическое общество расшевелит студентов. Может быть, что-то и выйдет из этого, но чтобы возбудить в массе жизнь, нужны совсем иные меры и “радикальные потребны тут лекарства”».

С выпуском Флоренского из университета жизнь кружка фактически прекратилась, несмотря на то что формально он просуществовал до весеннего семестра 1905 года. Может быть, причина в том, что Флоренскому не удалось найти подлинных единомышленников и последователей, которые, подобно Бугаеву, не ограничивали бы математику математикой.

Неслучайно в эти годы Флоренский говорит о математической эстетике, о возможности «числовой музыкальной функции». Эстетика выходит для него на первый план. Помимо занятий физикой и математикой он желает быть «хорошо ознакомленным с искусством». Искусство представляется ему «концентрированным опытом» человечества. Флоренский посещает мероприятия по истории музыки, питает интерес к архитектуре Москвы, которая видится ему летописью России, застывшими эпохами, идеями, художественными поисками: «Дворец Алексея Михайловича имеет какой-то слишком семейно-халатный вид и не стоит, а будто раскис и опустился в какое-то мягкое кресло. Постройки периода Екатерины II холодны, как сарай зимой, и вызывают своим рационалистическим видом, с которым они поглядывают на всё окружающее, сильнейшую зевоту. Но какая прелесть соборы, самые старые. Я часа полтора осматривал Успенский собор и не знаю, отдать ли предпочтение благородной пропорциональности общего или деталям – то сделанным замечательно сильно и с тонким вкусом (например, орнаментика на входах), то, как некоторые фрески, гениально наивно».

Флоренский активно читает Шекспира и поражается тому, какие богатые сведения о науке Средневековья и Возрождения можно почерпнуть из литературного текста. Читает «Разговоры с Гёте» Эккермана и удивляется «жизненности» и «всестороннему интересу» восьмидесятилетнего поэта, каждую мысль которого хочется занести в «тетрадку заметок для будущих сочинений». Читает Леонида Андреева и в свои меткие рассуждения об андреевской «тишине» и «молчании», кажется, вмещает десятки будущих диссертаций о творчестве писателя.

И во всём этом Флоренский не просто эстет или искусствовед. В нём пробуждается художник, философ, который видит в искусстве нечто мистическое, путь к особому типу мышления, что выводит за пределы науки.

Результатом таких размышлений стала статья «О суеверии», опубликованная в 1903 году в «Новом пути» взыскательным Брюсовым. Он внёс в статью некоторые поправки и сокращения, о чём Флоренский позже очень печалился, считая, что они изменили сам дух статьи. Но важно то, что статья была напечатана в журнале символистов, стремившихся за явным прозреть неявное, сделать искусство философией, а философию искусством, что было очень близко Флоренскому.

В этой статье двадцатилетнего юноши уже угадывается будущий Флоренский с его особым стилем и образом мыслей, с его широтой и глубиной постижения вопроса, с его интертекстосферой, где уживаются представители разных эпох, стран, областей знаний и деятельности. Цитаты в тексте не нагромождаются друг на друга, не вытесняют и не затемняют друг друга, а напротив, высвечивают каждое суждение с неожиданной стороны. В статье Флоренского уютно Спинозе и Паскалю, Гёте и Гофману, Соловьёву и Трубецкому, Лермонтову, Тассо и Андерсену. При этом сам Флоренский выглядит не книгочеем, который только реферирует и компилирует, он творец, создающий статью с идеальными пропорциями знания и мысли.

Одновременно работа «О суеверии» может высветить многие заблуждения, существующие относительно Флоренского. Все те, кто привык читать по диагонали, «партитурно», кто привык вырывать слова из контекста, не вникая в авторское их понимание, не осознавая цели употребления и не отслеживая общего развития замысла, – тот ахнет: как же, дескать, будущий православный священник использует понятия «суеверие», «оккультизм» и «мистика».

Вчитаемся в статью. Флоренский утверждает, что существует три способа восприятия явлений. Данное – то, что мы имеем как выкристаллизовавшееся в чистом виде восприятие вещи, и то, первопричины чего нам неизвестны. Данное рождает научное мировоззрение, которое исследует готовые явления окружающей действительности. Второй способ восприятия – должное: то, к чему мы стремимся, то, что в нашем представлении должно быть в идеале, потому должное – благое, или Божественное. Должное порождает религиозное мировоззрение. И третий способ восприятия явлений – недолжное: то дурное, тёмное, от чего мы стремимся уберечь нашу реальность. Отсюда недолжное – иначе дьявольское, или злое. Это область суеверного мировоззрения. Если переход от данного к научному мировоззрению происходит через факт, то от должного к религиозному – через веру в чудо, а от недолжного к суеверному – через «отрицательное чудо», или собственно «суеверие».

Выводя определение «суеверия», Флоренский обстоятельно сравнивает несколько трактовок, очищает смысл слова от заблуждений, неточностей, обыденного, бытового содержания. В итоге суеверие, по Флоренскому, это «восприятие вещи по преимуществу со стороны недолжной, если мы усматриваем в ней непосредственно (мистически) или посредственно (рассуждением) злую силу». Областью знаний, исследующей суеверие, является оккультизм, подобно тому, как областью знаний, изучающей религиозное, является богословие. Оккультизм превращается в нечто негативное только тогда, когда начинает преподносить недолжное суеверное как должное, когда начинает его проповедовать. Мистика, в свою очередь, это та сфера, куда не может проникнуть научное сознание. Но необъяснимость ещё не свидетельствует о нереальности. И религиозное, и суеверное мистичны, но оттого знак равенства между ними не возникает. Принципиально, что для Флоренского религиозное и суеверное оказываются на противоположных мистических полюсах. Это подтверждается в том числе тем, что в план собрания сочинений, составленный философом в 1919 году, статья была включена с уточнённым названием – «О суеверии и чуде». Чудо и суеверие борются за человеческую душу, и Флоренский непоколебимо остаётся на Божественной стороне.

В статье автор впервые нашёл слова для выражения того, что предчувствовал в гимназические годы, что ощущал как тайну в раннем детстве. В середине студенческого пути он говорит: «в университете мне душно». Но душно ему не среди Бугаева, Лахтина и Жуковского, Трубецкого и Лопатина, а среди сухих математических формул и бесплодных физических экспериментов. Душно в пространстве сугубо научного мышления.

Он пишет о своей тоске по мистике родителям и не находит понимания: «Вам кажется странным и нелепым мистицизм; или же в лучшем случае думаете, что это самообольщение и самоутешение. Но это не так. Тут не может быть самообольщений, когда переживаешь мистические события как факт, как самое достоверное, что только возможно». Он пишет о том, что ему необходимо обрести твёрдую историческую почву, какой не даёт научное сознание в отрыве от религиозного. Он не произносит слово «вера», но подразумевает именно веру. Он открыто говорит, что поколение родителей в своём рационализме утратило что-то очень важное, что обрести теперь можно, только обратившись к поколению дедов. Прежде всего, Флоренский вспоминает своего деда, окончившего духовную семинарию, и весь священнический род по костромской линии.

«Я считаю себя православным, а между тем, вполне признавая теоретически истинность воззрения Церкви, не могу исполнять и проводить их [символы] на практике. Символы должны быть привычными с детства, они должны срастись со своими идеями, а у меня, конечно, этого пока еще нет», – пишет Флоренский родителям. В нём уже пробудилось должное, но он ещё не пережил чуда, ещё не пришёл к собственно религиозному.

Религиозное же не отменяет научного: это, напротив, новый горизонт науки, это бесконечность. Флоренский никогда не отречётся от науки, от математики как «ключа к мировоззрению». В зрелые годы, скромно оценивая свои достижения, он скажет: у меня был лишь «роман с математикой». Но Флоренский не изменил своей «возлюбленной»: он одарил её плодами философии, богословия, искусствоведения, художественного творчества. Он превратил математический знак в поэтический символ, математическую формулу – в стихотворную строку.

Расчистка души

Написав статью «О суеверии», обозначив в ней научное, религиозное и суеверное как три способа восприятия мира, Флоренский в следующем, 1904 году будто разделил реку своей жизни на три потока: университет – научный поток; знакомство с будущим духовником – старцем Антонием (Флоренсовым) – и притяжение к Московской Духовной академии – религиозный поток; дружба с Андреем Белым, вхождение в круг символистов и собственное поэтическое творчество – суеверный поток. Суеверность последнего весьма условна, хотя Флоренскому и придётся пережить сильную духовную брань в противостоянии с эзотериком и медиумом Валерием Брюсовым.

В каждом из потоков сам Флоренский представал во всей полноте, оставался одновременно и учёным, и религиозным философом, и поэтом, но жизнь распадалась на три среды, на три круга общения, которые, пересекаясь в отдельных точках, всё же предлагали Флоренскому три варианта будущего. Этот период равнодействия науки, религии и творчества он назвал «расчисткой души». Не в том смысле, что в ней накопилось что-то дурное, пустое, а с осознанием, что предстояло расставить приоритеты, перераспределить силы и время так, чтобы главное главенствовало, а сопутствующее сопутствовало.

1904-й – год завершения университета. По тогдашним правилам для его окончания необязательно было выдерживать выпускные испытания. Достаточно за отведённые годы учёбы прослушать определённый курс наук. Но чтобы получить степень «кандидата», которая позволяла начать преподавание в университете, нужно было сдать итоговый экзамен и защитить кандидатскую работу. Это позволялось сделать через год или даже через несколько лет после завершения университета.

Для Флоренского с его нелюбовью к экзаменационным формальностям и обстоятельным, энциклопедическим подходом к написанию всякого исследования выдержать в один год два испытания было сверхусилием. Но Жуковский и Лахтин, видимо, желая поскорее заполучить на факультет талантливого молодого преподавателя, советовали не откладывать и держать все испытания в ближайшее время.

Флоренский работает на износ: пишет работу и одновременно готовится к экзамену. Чтобы обрести необходимую уединённость и сосредоточенность, пришлось уйти из студенческого общежития на съёмную квартиру. Родители тревожатся о здоровье сына, предлагают всё же отложить испытания, набраться сил и через год завершить начатое. Но Флоренский воспринимал студенческие годы как уже перевёрнутую страницу и медлить не желал, хотя сетовал на то, что к защите не успеет воплотить и десятой доли затеянного научного сочинения.

Работу под названием «Прерывность как элемент мировоззрения» он задумал ещё на первом курсе под влиянием идей Бугаева. В 1903 году того не стало, и поэтому научным руководителем Флоренского выступил последователь Бугаева Лахтин. В качестве кандидатского сочинения Флоренский планировал предложить первую книгу своей большой работы, названную «Об особенностях плоских кривых как местах нарушения их прерывности». Но и её он не успел завершить к назначенному сроку и в итоге ограничился только первой частью первой книги «Об особенностях кривых алгебраических». Но даже в таком усечённом виде кандидатская работа состояла из шести глав и представляла собой 409 рукописных страниц убористым почерком, что говорит о глобальности первоначального замысла.