Читать онлайн Пейзаж в искусстве бесплатно

Kenneth Clark

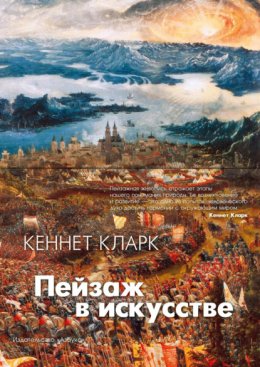

LANDSCAPE INTO ART

Copyright © 1949 by Kenneth Clark Photograph p. 6 © Everett Collection/ East News All rights reserved

Подбор иллюстраций Екатерины Мишиной

Оформление обложки Валерия Гореликова

© Н. Н. Тихонов (наследник), перевод, 2004

© С. Л. Сухарев (наследник), перевод стихов, 2004

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020

Издательство АЗБУКА®

Предисловие автора

Нижеследующие главы основаны на лекциях, прочитанных мною в первый год преподавания в качестве профессора Школы изящных искусств Слейда в Оксфордском университете. Школа Слейда – это особый институт, программа которого по своему замыслу сильно отличается от курса истории искусства, обычно преподаваемого в университетах Америки и Европы, но за единственным исключением не существующего в Англии. Разработавшие ее Рёскин и Генри Акленд не ставили перед преподавателем задачу предлагать студентам подробный обзор истории искусства и делать их знатоками таких ее областей, как стилистический анализ и иконография. По словам Рёскина, преподаватель «должен привить молодым англичанам интерес к искусству».

Искусство, интересующее молодых людей, пробуждает их любопытство и вызывает споры, это искусство их времени, и я полагал, что в первом курсе лекций профессор Школы Слейда обязан уделить достаточное внимание прошлому, чтобы наметить четкую перспективу и в то же время затронуть и, если возможно, разгадать загадки современной живописи. Я выбрал тему пейзажа, поскольку он в гораздо большей степени, чем думал Рёскин, является главным художественным достижением XIX века, а без ясного понимания искусства этого столетия невозможно оценить современную живопись. Тот, кто никогда об этом не задумывался, склонен считать, что восприятие красоты природы и пейзажная живопись являются естественной и постоянной частью нашей духовной деятельности. На самом же деле в эпохи, когда человеческий дух горел, как нам кажется, особенно ярко, пейзажная живопись как таковая не существовала и была просто немыслима. Рёскин осознал это, подойдя к третьему тому своего труда «Современные художники», и написал раздел, озаглавленный «О новизне пейзажа», где он утверждает, что человечество приобрело едва ли не новое чувство. Характерен вывод, к которому он приходит: «Тот простой факт, что мы неким странным образом отличаемся от всех великих народов, живших до нас, нельзя считать доказательством нашего величия; равно как отнюдь не бесспорно и наше право на законную гордость тем, что мы руководствуемся чувствами, каковые ни в коей мере не могли бы разделить Мильтиад, Черный Принц, Гомер, Данте, Сократ и святой Франциск».

Для того чтобы подробно проанализировать это высказывание, необходимо основательное знакомство с историей идей. В этой книге я избрал более ограниченную тему, хотя и старался не забывать об основном принципе. В первой ее части говорится о том, как, несмотря на классические традиции и единодушное сопротивление теоретиков, пейзажная живопись стала самостоятельным видом искусства. Не прослеживая все этапы ее исторического развития, что в таком кратком курсе свелось бы к простому скольжению по поверхности имен и дат, я предлагаю четыре способа осмысления пейзажа как средства живописной выразительности. Во второй части я соотношу эти способы с живописью XIX века. Здесь я смещаю фокус и более подробно рассматриваю творчество отдельных художников как потому, что пейзажная живопись стала в то время основным видом искусства, так и потому, что эта часть книги подводит непосредственно к живописи нашего времени. В «Эпилоге» я делаю попытку приложить то, что, как мне кажется, я постиг, к специфическим трудностям, с которыми столкнулась живопись за последние двадцать пять – тридцать лет.

Позвольте мне повторить, что того, кто рассчитывает увидеть в этой книге трактат по истории пейзажной живописи, ждет разочарование. Избранная мною форма вынудила меня исключить нескольких художников, занимающих внимание историков, но едва ли внесших свой вклад в творческий опыт человечества. История пейзажной живописи – тема, безусловно вызывающая интерес, но по объему она должна раз в пять превышать настоящий том и строиться на иных принципах.

Прежде всего, она не может быть построена в форме лекций. А эти страницы, несмотря на усердное переписывание, остаются именно лекциями. Слова «Следующий слайд, пожалуйста» можно убрать из текста, но не из последовательности мысли. Публикация лекций – хорошо известная форма литературного самоубийства. Именно этим я сейчас и занимаюсь, поскольку студенты, которые их слушали, терпеливо переносили неудобства, связанные с жарой и холодом. Единственный способ, коим я могу выразить свою благодарность, – это дать им в руки текст, чтобы они смогли вынести суждение о нем в более благоприятных условиях.

К. К.Май 1949

I. Пейзаж символов

Нас окружают вещи, созданные не нами, их жизнь и строение отличны от наших: это деревья, цветы, травы, реки, холмы, облака. Веками они пробуждали в нас любопытство и благоговение. Они были объектом восхищения. Мы воссоздавали их в воображении, чтобы найти поддержку своему настроению, и наконец стали видеть в них слагаемые понятия, которое назвали «природа». Пейзажная живопись отражает этапы нашего понимания природы. Ее возникновение и развитие со времен Средневековья – это одна из попыток человеческого духа достичь гармонии с окружающим миром. Предшествующий этап, проходивший в Средиземноморье во времена Античности, корнями своими настолько глубоко уходил в греческое понимание человеческих ценностей, что восприятие природы играло в нем второстепенную роль. Эллинистический художник с его обостренным видением окружающего мира создал школу пейзажной живописи, но, насколько мы можем судить по сохранившимся фрагментам, его мастерство в передаче освещения служило главным образом декоративным задачам. Только Ватиканский цикл об Одиссее дает основание предположить, что пейзаж стал средством поэтического выражения, но и здесь он является лишь фоном, отступлением, как и описание природы в самой «Одиссее».

И тем не менее импрессионистический стиль античной живописи прекрасно подходил для изображения природы, и черты его проявляются всякий раз, когда возникает потребность в пейзаже, даже после того, как другие признаки классического стиля исчезают. В драгоценном свидетельстве пересечения двух миров, в Венской Книге Бытия, выполненной в Антиохии около 560 года, художник, известный нам под именем Иллюзионист, сумел правдиво передать единую атмосферу пейзажа даже в тех случаях, когда фигуры трактованы в условной манере, называемой византийской. И в IX веке Утрехтская псалтирь еще полна пейзажных мотивов, заимствованных из эллинистической живописи, ее импрессионистические штрихи также создают ощущение света и пространства. Простейший способ показать торжество символа над чувственным восприятием в Средние века – это сравнить страницы Утрехтской псалтири со страницами «копии», сделанной в середине XII века монахом Эдвином для монашеского дома в Кентербери.

Одиссей на острове Цирцеи. Фрагмент росписи из дома на Эсквилинском холме в Риме. I в. до н. э.

Все искусство до некоторой степени символично, и готовность, с какой мы принимаем символы как реальность, в известной мере зависит от нашего знакомства с ними. Но необходимо признать, что символы, посредством которых в искусстве раннего Средневековья обозначались природные объекты, имели очень мало общего с действительностью. Возникновение этих символов – тема слишком обширная для данной, а возможно, и для любой другой книги. Но почему они удовлетворяли средневековое сознание – вот вопрос, на который мы должны так или иначе ответить, если хотим понять истоки пейзажной живописи. В чем-то символы эти являются плодами средневековой христианской философии. Если наша земная жизнь не более чем краткая и убогая интерлюдия, то и окружающий ее мир не должен привлекать наше внимание. Если идеи божественны, а ощущения низменны, то создаваемые нами образы должны быть как можно более символичны; воспринимаемая же чувствами природа становится безусловно греховной. В начале XII века святой Ансельм утверждал, что пагубность вещей пропорциональна числу чувств, на которые они воздействуют, и посему почитал опасным сидеть в саду с розами, услаждающими зрение и обоняние, или внимать песням и рассказам, радующим слух. Разумеется, подобные суждения выражают ригористический монашеский взгляд. Простой мирянин не нашел бы ничего предосудительного в наслаждении природой, он бы просто сказал, что в ней нет ничего приятного. Поля напоминали только о тяжелом труде (сегодня сельскохозяйственные рабочие – чуть ли не единственная социальная группа, которая равнодушна к красоте природы), морской берег означал опасность шторма и пиратских набегов. А за пределами этих более или менее полезных частей земной поверхности простирались бесконечные леса и болота. Олдос Хаксли однажды заметил, что если бы Вордсворт хорошо знал тропические леса, то придерживался бы менее благосклонного взгляда на свою богиню. В самом характере бескрайних лесов, говорил он, есть нечто чуждое, устрашающее и неизменно враждебное вторгающейся в них жизни. Неудивительно, что в раннем эпосе, в сагах и в англосаксонской поэзии немногочисленные упоминания природы так кратки и исполнены враждебности или же сосредоточены на ужасном, как в описании болота Гренделя в «Беовульфе», где поэт стремится заставить и нас разделить его страхи.

Утрехтская псалтирь. Иллюстрация к псалму «Usquequo Domine». 1-я пол. IX в.

Этому недоверию к природе соответствовала способность к символизации в средневековом сознании. Нам, наследникам трехвекового развития науки, недоступно восприятие всех материальных объектов как символов духовных истин или эпизодов из Священной истории. И если мы не призовем на помощь воображение, то не поймем средневековое искусство, а предписания Дюрана по украшению церкви покажутся нам полнейшей бессмыслицей. Именно великий дар мгновенного замещения предмета идеей или идеи предметом позволил человеку Средневековья безоговорочно принять такие неубедительные изображения деревьев и гор в Псалтири Эдвина. И хотя подобное отношение к природе не могло способствовать появлению пейзажной живописи в ее современном понимании, оно подготовило путь для развития того вида искусства, которое я назвал пейзажем символов.

Мозаика в капелле Палатина Королевского дворца в Палермо. XII в.

Чем менее интересен нам артефакт как подражание природе, тем больше он радует наш глаз как узор – искусство символов всегда порождает декоративность. Обращение к природе в таких чисто символических работах, как мозаики Сан-Марко или капеллы Палатина в Палермо, вносит в их общий замысел новый драгоценный элемент. Еще важнее то, что когда люди с удовольствием смотрят на фрагменты живой природы, склонность ума к символизации сообщает их взгляду необычайное напряжение – ведь в цветах и деревьях они видят не только предметы, вызывающие восхищение, но и прообразы божественного.

Именно это и придает раннему натурализму Средних веков такую красоту. Листья, цветы и завитки соборов в Реймсе и Саутуэлле, которые в XIII веке пробиваются сквозь лед монашеских страхов, обладают чистотой первозданности. Сама скрупулезность исполнения и отсутствие отбора служат доказательством того, что их увидели впервые.

- И на лугах, и в низинах

- Все было свежесть утренней зари[1].

Цветы Реймса и Саутуэлла распустились слишком рано, их побил холодный ветер доктрины. Однако в XIII веке растительный орнамент стал постепенно появляться на капителях колонн, на полях рукописей, и последователи святого Франциска уже могли относиться к эпизодам его жизни как к fioretti[2].

Таким образом, люди впервые начали воспринимать объекты природы индивидуально, как то, что способно радовать глаз само по себе и символизировать божественные начала. Следующий шаг к пейзажной живописи был сделан, когда в этих объектах увидели части, образующие некое целое, входившее в пределы воображения и являвшее собой символ совершенства. Это произошло с открытием сада. «Открытие», в некотором смысле, неверное слово, поскольку зачарованный сад – будь то Эдем, сад Гесперид или Тирнагог – один из самых устойчивых, широко распространенных и утешительных мифов человечества, и его возвращение в XII веке было лишь частью пробуждения общего дара воображения. Ту самую множественность чувств, которую святой Ансельм считал столь опасной, церковь теперь признала предвкушением рая. Персидское слово «парадиз» означает «огороженное стенами место», и вполне возможно, что особая ценность, придававшаяся саду в позднем Средневековье, является наследием Крестовых походов. Во всяком случае, идея цветущего луга, огражденного от мира жестоких случайностей, где любовь, божественная и земная, могла найти самое полное выражение, появляется в провансальской поэзии одновременно с другими дарами Востока. Нам рассказывают, что в самом волшебном из садов – в том, где разворачивается действие «Романа о Розе», – росли деревья, привезенные из земли сарацинов. Любовь к садам не была уделом одних поэтов. Альберт Великий, самый энциклопедичный философ Средневековья, в «De Vegetabilibus» описывает парк или фруктовый сад с растущими в мягкой траве виноградными лозами и плодовыми деревьями и добавляет: «За лужайками во множестве растут пахучие травы, чей аромат услаждает обоняние, а также цветы: фиалки, водосбор, лилии, розы и ирисы, которые своим разнообразием чаруют взгляд». Монашеский аскетизм святого Ансельма остался далеко позади.

Резные капители собора в Саутуэлле, Ноттингемшир, Англия. XIII в.

Как и все остальное в Средневековье, этот новый дух обретает самое концентрированное воплощение у Данте. В XIX веке исследователи «Божественной комедии» приложили немало труда, чтобы отметить в ней каждое упоминание природы, и открыли прекрасные образы, такие же ясные, как резьба капителей XIII века. Несомненно, в сознании Данте красота природы играет бесконечно меньшую роль, чем божественная красота теологии. Но, читая поэму, мы чувствуем, как пугающий мир раннего Средневековья постепенно сменяется более благостным миром microtheos, когда Бог уже мог проявиться в природе. Свое путешествие Данте начинает в дремучем лесу (единственное, что помнят почти все); оно близится к концу, когда лес редеет и поэт видит на противоположном берегу ручья даму, поющую и собирающую цветы, растущие под ее ногами («Чистилище», XVIII, 40–60). Через сорок лет сад даст приют очаровательным компаньонам Боккаччо – они удалятся на «лужайку, усыпанную тысячами цветочков», чтобы рассказывать свои истории, в то время как чума свирепствует за стенами. Возможно, именно эта чума увековечена на фреске в Кампосанто[3], одном из первых изображений группы людей в саду, которая в XIX веке была известна как работа Орканьи, но в действительности выполнена неизвестным пизанским последователем Лоренцетти. На ней представлена компания гуляк, сидящих под деревом, перед ними раскинулся ковер из живых цветов. Они музицируют и бросают друг на друга влюбленные взгляды, которым многочисленные реставрации придали легкую гротескность. Не приходится сомневаться, что молодые люди наслаждаются радостями, доставляемыми всеми пятью чувствами, но, дабы лишний раз подчеркнуть это, над их головами помещены два амура: так и кажется, что они слетели с античных саркофагов, стоявших (как и сейчас) вдоль стен Кампосанто. Эта фреска – ответвление сиенского искусства. В традиции флорентийской живописи пейзаж не играл практически никакой роли. Голые скупые скалы, которые в работах Джотто выполняют функцию фона, великолепно поддерживают равновесие каждой группы; но Джотто, этот великий наблюдатель человеческих жестов и лиц, не снизошел до фиксации своих наблюдений растительного мира. В какой степени эта традиция монументального искусства определила его стиль, мы поймем, если вспомним, что Джотто был живописцем Жития святого Франциска. Если бы он включил в свои произведения побольше цветов, с какой благодарностью историки искусства приводили бы цитаты из кантов святого Франциска, дабы показать, что дух единения с природой присущ творчеству этого художника.

Итак, именно в сиенской живописи следует искать ощущение красоты природы, которое мы открыли у поэтов начала XIV века. И мы находим его в творчестве Симоне Мартини и братьев Лоренцетти. Самые ранние из дошедших до нас пейзажей в современном понимании этого жанра мы встречаем на фресках Амброджио Лоренцетти «Аллегории доброго и злого правления». Они настолько реалистичны, что едва ли относятся к пейзажу символов и почти целое столетие остаются единственными в своем роде. Симоне, напротив, был прирожденным интерпретатором небесной красоты в ее чувственном выражении. Его золотые ткани под стать тем, что устилают небеса для благословенных, а ритмично ниспадающие драпировки вторят ангельскому пению. Во всем этом он был близок прекрасному готическому искусству Франции и отнюдь не случайно в 1339 году отправился в Авиньон.

Полагают, что именно в Авиньоне Симоне встретился с Петраркой, человеком, чье имя стало символом соединения двух миров – Средневековья и Нового времени. Должно быть, они подружились, ведь Петрарка не только называет художника «il mio Simone»[4], но и упоминает в сонетах, что Симоне написал портреты его и Лауры, а нам известно, что в зрелом возрасте поэт произносил имя этой женщины только в кругу самых близких друзей. Портреты эти утрачены, и я могу назвать очень мало произведений искусства, которые мне хотелось бы разыскать так же сильно. Каким-то чудом (библиотека Петрарки испытала множество превратностей судьбы) сохранился его любимый экземпляр Вергилия, где есть не только сведения о смерти Лауры, но и фронтиспис работы Симоне. На фронтисписе поэт изображен в цветущем саду, а стоящие рядом пастух и виноградарь символизируют «Эклоги» и «Георгики». Здесь впервые со времен Античности будни сельской жизни представлены в произведении искусства как источник счастья и поэзии.

Во всех исторических трудах Петрарку называют первым человеком современности. И это вполне справедливо, ведь по своему скептицизму, любознательности, неугомонности, честолюбию и чувству собственного достоинства он действительно один из нас. Но всякий, кто по прочтении его писем обратится к странному, основанному на самоанализе произведению, которое он назвал «Моя тайна», обнаружит, что над этими признаками современности все еще преобладает монашеская философия. То же можно сказать и об отношении Петрарки к природе. Пожалуй, он первым выразил душевный порыв, от которого зависит существование пейзажной живописи, – стремление бежать от суматохи городов в умиротворенность сельской жизни. Он укрылся в Воклюзе, где жил уединенно, но не с целью отречься от земной жизни, как сделал бы цистерцианец, а чтобы еще больше ею насладиться. «Знал бы ты, – писал он одному из своих друзей, – с какой радостью брожу я в одиночестве среди гор, лесов и водных потоков, упиваясь свободой». В этом признании звучит совсем иная нота, нежели в описаниях страшных лесов и ужасных гор у средневековых поэтов, в том числе и у самого Данте. Петрарка был еще и садоводом в современном смысле: он не просто восхищался декоративным богатством и разнообразием цветов, но изучал их особенности и ежедневно отмечал в своем журнале все стадии развития и роста отдельных растений. Наконец, как известно, он был первым, кто поднялся на гору просто так, чтобы полюбоваться открывающимся с вершины видом. После нескольких минут восторженного созерцания далекой панорамы Альп, Средиземного моря и Роны он решил наугад раскрыть «Исповедь» Блаженного Августина. Его взгляд упал на следующий фрагмент: «И люди ходят туда и сюда, чтобы подивиться высоте гор, и мощи волн морских, и широкому разливу рек, и круговращению океана, и движению звезд, но в самих себя не обращают взоров своих». «Я пришел в смущение и попросил брата (желавшего слушать дальше) не докучать мне, я закрыл книгу, досадуя на то, что нахожу удовольствие в земных вещах, я, который мог бы давно понять даже по трудам языческих философов, что только душа достойна удивления, и если это великая душа, то вне себя она не находит ничего великого. Но воистину я был доволен, что вдосталь насмотрелся на гору. Я обратил внутренний взор в себя самого, и, пока мы спускались к подножию, с уст моих не слетело ни слова». Ничто не может дать более полного представления о сознании, породившем пейзажную живопись позднего Средневековья. Природа в целом по-прежнему волнует, она необозрима, опасна и будит множество беспокойных мыслей. Но в этой дикой стране человек может огородить сад.

Симоне Мартини. Фронтиспис манускрипта с сочинениями Вергилия («Амброзианский Вергилий»), принадлежавшего Петрарке. 1340

Весьма естественно, что именно в Авиньоне, в пейзаже фресок, украшающих Tour de la Garde-Robe Папского дворца, мы находим первое живописное воплощение этого нового чувства. Фрески датируются 1343 годом, но по многим признакам можно заключить, что они представляют уже утвердившийся стиль, не оставивший о себе никаких других упоминаний. По-моему, они относятся к тому виду композиции, который уже существовал в шпалерах, но это мнение не более чем гипотеза, поскольку из всех прекрасных серий шпалер, созданных в Париже и Аррасе в течение XIV века, до нас дошел только «Анжерский Апокалипсис». Почти так же полностью утрачен декор светских интерьеров: внутреннее убранство замков переделывалось, они оставлялись владельцами или разрушались гораздо чаще, чем церкви. В результате мы имеем далеко не полное представление о ранних этапах развития светского искусства и допустили бы ошибку, рассматривая декоративную живопись в Авиньоне как нечто исключительное в чем бы то ни было, кроме факта ее сохранности.

Авиньонские фрески – первые законченные образцы пейзажа символов, и по сюжету, и по стилю. Изображенные на них люди безмятежно предаются радостям жизни на лоне природы: удят рыбу в садовом пруду, охотятся с соколом и хорьком (с. 32). От символического видения Средневековья фрески эти сохранили совершенное декоративное мастерство. Деревья расставлены с точным соблюдением интервала, листва образует узор, по богатству сравнимый со стенкой покрытого эмалью реликвария. Натурализм детали еще не уничтожил чувство фактуры – наследие византийского искусства. Стремление к декоративному богатству, впервые проявившееся в авиньонских фресках, напоминающих шпалеры, особенно явственно в самих шпалерах XV века, значительное число которых дошло до нашего времени. На этих шпалерах дремучие леса Средневековья будто созданы для того, чтобы заполнить прекрасными узорами из листьев и ветвей верхнюю часть композиции, тогда как нижняя часть щедро усыпана цветами, как луга Боккаччо. Каждый квадратный дюйм является восхитительным напоминанием о видимом мире, все обращено в поэзию более реальную и вместе с тем более формализированную, чем Спенсерова «Королева фей». Из сотни примеров первой на память приходит серия «Дама с единорогом» из музея Клюни (с. 24), где сам сюжет символизирует торжество утонченности над дикими проявлениями природы.

В религиозном искусстве тема серии шпалер на сюжет о единороге, как и идея приукрашенной природы в целом, находит свое выражение в «Hortus Conclusus»[5]. Как ни странно, происхождение этой темы неизвестно: существует очень мало образцов, созданных до 1400 года, тогда как изображение Девы Марии с единорогом появилось в XIII веке. Знаменательно, что на одной из первых картин «Hortus Conclusus» – из веймарского музея, датируемой примерно 1400 годом, – единорог, войдя в сад, преклонил колена перед Богоматерью. Этот вариант был слишком неортодоксален, чтобы выжить, но прекрасный сюжет огороженного сада, где Богоматерь может сидеть на земле, а ее сын играть с птицами, был популярен на протяжении всего XV века. Вначале сад был невелик по размерам – не более чем символ огороженного пространства, как на приторных рождественских открытках Стефана Лохнера. Но иногда он представляет собой довольно обширное пространство, как фруктовый сад, описанный Боккаччо и Альбертом Великим. Такой цветущий сад можно увидеть у Стефано да Дзевио в Вероне (с. 27); и здесь, как мне кажется, нет ни малейшего сомнения в том, что источником вдохновения для автора послужила персидская миниатюра. Большинство персидских рукописей с иллюстрациями, изображающими сады, относятся к XV и XVI векам, но сохранилось и несколько рукописей XIV века; должно быть, некоторые из них попали в Европу либо через испанских мавров, либо через Венецию. Из всех райских садов ценнейшее сокровище короны – маленькая картина из франкфуртского музея (с. 26), ибо она действительно подобна украшенной эмалью короне работы готического ювелира. Она содержит элементы пейзажа позднего Средневековья в их самой совершенной форме и передает мир тонкого чувственного восприятия, где цветы существуют для того, чтобы радовать зрение и обоняние, фрукты – услаждать вкус, а звуки цитры, смешанные с журчанием падающей воды, – волновать слух. И тем не менее все эти ощущения еще нематериальны, поскольку мыслятся как свидетельства небесной радости; картина изобилует христианскими символами: фонтаны, птицы на зубчатых стенах, музицирующий Святой Младенец и лежащий кверху брюхом дракон, воплощение зла. Век спустя в Венеции эти радости уже не проецировались на мир иной. Одних лишь чувств, настроенных на непревзойденный по утонченности лад, оказалось достаточно, чтобы установить гармонию с природой. Но на Севере, где болезнь веры сделала подобное ви́дение счастья неприемлемым, райские сады вскоре исчезли и примерно через сто лет возродились в страшном и гротескном варианте у Иеронима Босха, который использовал «неоготический» стиль в качестве наилучшего средства для выражения своего всеобъемлющего отвращения ко всему человеческому.

Шпалера из цикла «Дама с единорогом». Франция. Нач. XVI в.

За стенами сада высились горы и простирался лес; для того и другого Средние века изобрели символы. Горы готического пейзажа, эти причудливо перевитые скалы, круто вздымающиеся над долиной, есть не что иное, как часть древней изобразительной традиции. Разумеется, они восходят к эллинистической живописи и сохраняются в тех рукописях, которые, подобно Утрехтской псалтири, основаны на античных образцах. Эти мотивы были широко распространены в византийском искусстве, каким оно дошло до нас в мозаиках и книжных миниатюрах, и стали основными в иконах с изображением Синайской пустыни[6]. Подобные формы гор оказались растиражированными в различных изображениях Фиваиды – византийская тема ожила с новой силой в начале XV века. Чрезвычайно любопытный пример этого сюжета находится в Уффици – это первая пейзажная панорама со времен Лоренцетти; в ней фантастические скалы весьма достоверны и убедительны. То, что они представляют мир за пределами сада, становится ясно при взгляде на прекрасную миниатюру «Изгнание из рая» в «Роскошном часослове» или на картину Джованни ди Паоло «Святой Иоанн Креститель в пустыне». Но горы сохранились не только в качестве символа пустынного места. Когда Петрарка хочет напомнить о своем любимом Воклюзе и истоках Сорги, он рисует на полях условную византийскую гору и подписывает под ней: «Место моего восхитительного заальпийского уединения». Горы сохранились просто потому, что представляли собой удобный символ, и если мы спросим, почему нужно было обозначать их некоей идеограммой, тогда как другие природные объекты получали реалистическую трактовку, то ответ будет один: горы были слишком огромны и непостижимы.

Неизвестный мастер. Райский сад. Ок. 1410

Стефано да Дзевио. Мадонна в беседке из роз. 1-я пол. XV в.

Фра Анджелико. Фиваида. Деталь. Ок. 1410

Искусство живописи на ранних стадиях развития имеет дело с вещами, к которым можно прикоснуться, подержать в руках или же мысленно отделить от всего, что их окружает. Именно этим объясняется совет Ченнино Ченнини, последнего глашатая живописной традиции Средневековья: «Если ты хочешь изобразить горы хорошим способом и чтобы они казались естественными, возьми большие камни, грубые и неотесанные, и рисуй их с натуры, придавая им свет и тень, как позволяют условия»[7]. Следует признать, что изображения гор, в которых так преуспели современники Ченнини, были гораздо дальше от натуры и куда больше противоречили здравому смыслу, чем все, что было до и после них. Это, конечно, объясняется тем, что в их непроизвольных формах был обретен превосходный материал для демонстрации фантастических ритмов стиля поздней готики. Заостренные выступы, как зубья пилы встающие над горизонтом или уходящие вдаль гигантскими пересекающимися спиралями, соответствуют пинаклям и вздымающимся ввысь контрфорсам пламенеющей готики; они, как и на задних планах Лоренцо Монако, часто играют важную роль в композиции. Когда несколько позднее в этом же столетии подобные формы появляются в более классических произведениях, то становится очевидным, что они пришли из другого стиля. Такие же скалы вырываются из плоских, прозаичных пейзажей Патинира; а Брейгель, этот мастер наблюдения природы, помещает на заднем плане «Проповеди Иоанна Крестителя» скалу столь же безумно неправдоподобную, как в византийских мозаиках, но моделированную так достоверно, словно художник сознательно наслаждается, рассказывая выдуманную историю. Эта скала – одна из последних, оставшихся от пейзажа символов.

Джованни ди Паоло. Святой Иоанн Креститель в пустыне. 1454

Горы в готическом пейзаже далеки от реальности еще и потому, что средневековый человек их не изучал. Они его просто не интересовали. Альпинистская экспедиция Петрарки оставалась единственной в своем роде, пока Леонардо не поднялся на Момбозо. Иное дело – леса, лежавшие за пределами сада. Дремучие леса всегда глубоко волновали воображение людей Средневековья, и начиная с XIV века человек стремился в них проникнуть. Прежде всего, он охотился. Авиньонские фрески запечатлели охоту – в том числе соколиную – и рыбную ловлю, а самые ранние изображения, где все внимание сосредоточено на наблюдении природы, мы встречаем в рукописях об охоте, рыбной ловле и прочих спортивных забавах. Небольшая картинка (с. 33) с изображением кроликов в лесу из «Книги об охоте» Гастона Феба (около 1400 года)[8] выполнена с неподдельной любовью и подтверждает известный литературный парадокс: человек приобщается к жизни природы главным образом благодаря инстинкту убивать.

Охота – традиционное (часто единственное) занятие феодальной знати, и стиль живописи, избравший охоту одним из основных сюжетов, был аристократическим стилем. Он сложился при дворах Франции и Бургундии около 1400 года, и лучшее его выражение из того, что сохранилось (многие шпалеры и стенные росписи, без сомнения, утрачены), миниатюры рукописей, иллюминированных для великого библиофила – герцога Беррийского. Одна из них – «Роскошный часослов» (с. 35–37), в создание которого между 1409 и 1415 годами внесли свою лепту братья Лимбург, – имеет определяющее значение в истории пейзажной живописи, поскольку стоит на полпути от символа к реальности. Перед священным текстом помещен календарь. На протяжении всего Средневековья календари с изображением сезонных занятий являются лучшими иллюстрациями повседневной жизни, и новое светское искусство XV века увидело в них готовую форму для выражения новых интересов. В календаре «Роскошного часослова» есть несколько охотничьих эпизодов: в августе шествие изысканно одетых дам и кавалеров отправляется на охоту, дамы держат соколов на запястье; в сентябре собаки задирают в лесу дикого кабана. Но как свидетельство нового, доверительного отношения к природе замечательнее всего май, где изображена кавалькада дам и кавалеров с венками из листьев на голове, выезжающих из города Риом, чтобы на природе насладиться радостями весны. Все эти сцены сельской жизни выполнены в изысканной декоративной манере, чем-то напоминающей сказочную атмосферу райских садов. Но Поль Лимбург и все остальные художники, создавшие этот стиль, хоть и выполняли заказы принцев, были выходцами из буржуазных Нидерландов – земли труда и реальности. Более половины месяцев «Роскошного часослова» представляют полевые работы, и эти картины отмечены такой острой наблюдательностью, что наследие символики Средних веков оказывается почти забытым. На картине, иллюстрирующей октябрь, крестьяне, занятые посевными работами почти под стенами Лувра, огородное пугало, ивы у берега Сены и маленькие фигурки напротив трактованы с объективностью и верностью тона, которые сумеет превзойти только Питер Брейгель.

Неизвестный художник. Ловцы птиц. Фреска папского дворца в Авиньоне. 1343

«Книга об охоте» Гастона Феба. Кролики в лесу. Ок. 1400

Аристократическая пейзажная живопись родилась при дворах Франции и Бургундии, но она сразу получила широкое распространение в Италии, где Джентиле да Фабриано придал интернациональному готическому стилю полноту, а Пизанелло – гораздо большую, чем иллюстраторы герцога Беррийского, завершенность. По рисункам Пизанелло можно увидеть, что он отличался почти леонардовской любознательностью по отношению к природе, а одна из немногих сохранившихся картин Пизанелло – «Видение святого Евстафия» из Национальной галереи – говорит о его интересе к жизни леса. В лесу так темно, что лишь через несколько минут нам удается разглядеть всех животных. Эта темнота была частью образного восприятия того времени, о чем можно судить еще по нескольким sous bois[9] XV века, прежде всего по превосходной охотничьей картине Паоло Уччелло из музея Эшмолеан (с. 39), раньше считавшейся ночной сценой. На ней изображена группа молодых флорентийцев, гибких и энергичных, подобных фигурам на греческой вазе, которые вторглись в лес и своими криками нарушили его вековую тишину. Нам известно, что Пизанелло выполнил в палаццо Дукале в Мантуе и других местах множество стенных росписей с небольшими фигурками в пейзаже; стиль календаря Лимбургов получил здесь дальнейшее развитие. Сохранилось лишь несколько подготовительных рисунков к этим работам, но о них, видимо, можно судить по фрескам в Орлиной башне Трентского замка (с. 38). Они написаны художником, чье имя, годы жизни и национальность нам неизвестны, но его можно считать ярким представителем интернационального готического стиля периода около 1420 года. Как и в календаре, на них изображены сезонные занятия: крестьяне трудятся в полях в то время, как господа развлекаются пикниками, амурными делами, охотой и даже игрой в снежки. Неудивительно, что такие сцены земных радостей были излюбленной темой светского декоративного искусства XV века и появлялись снова и снова на тарелках, сундуках и стенных росписях, подобных тем, какие можно увидеть в Каза-Борромео в Милане.