Читать онлайн Сумасшедший корабль бесплатно

© Форш О.Д., наследники

© Лекманов О.А., предисловие, расшифровка псевдонимов

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© Русский музей, Санкт-Петербург

© ООО “Издательство АСТ”

* * *

Сумбур вместо хроники, или Книга итогов

Первые два десятилетия истории литературы советского времени органично делятся надвое почти посередине. 1920-е (включая 1917–1919 годы) можно назвать периодом относительной писательской свободы, поскольку советскому государству в это время было просто не до литературы. В конце лета 1929 года ситуация кардинально поменялась. Государство решило взять литературу под жесткий идеологический контроль и затеяло кампанию против тогдашнего свободомыслящего Союза писателей в лице возглавлявших его ленинградское и московское отделения Евгения Замятина и Бориса Пильняка (оба – прототипы персонажей “Сумасшедшего корабля”).

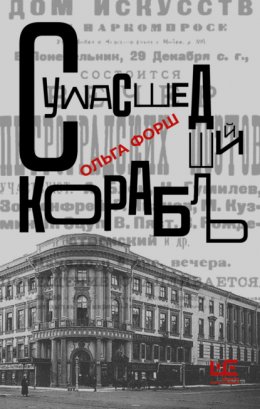

С этой даты правомерно будет отсчитывать одно из самых суровых десятилетий в истории отечественной словесности. Близко к точке разлома сразу три прозаика создали произведения, иронически, но и ностальгически воссоздававшие карнавальную атмосферу навсегда уходящей в прошлое литературной жизни северной столицы 1920-х годов. В 1928-м вышел роман Константина Вагинова “Козлиная песнь”, второе предисловие к которому открывается знаменательной констатацией: “Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается – автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер”[1]. В этом же году в ленинградском журнале “Звезда” появился реконструирующий литературную атмосферу 1920-х годов роман Вениамина Каверина “Скандалист, или Вечера на Васильевском острове”. А во 2-м, 4-м и 12-м номерах той же “Звезды” за 1930 год был опубликован “Сумасшедший корабль” Ольги Дмитриевны Форш.

Все три произведения правомерно будет назвать романами с ключом, где у многих персонажей есть реальные прототипы из числа писателей, угадывать которые предлагается читателям[2]. Более того, некоторые прототипы у персонажей всех трех произведений общие. В частности, черты Виктора Шкловского проступают сквозь облик главных героев и у Каверина, и у Форш, а густая тень убитого большевиками Гумилева падает и на “Козлиную песнь” Вагинова, и на “Сумасшедший корабль” Форш.

Наша задача – помочь читателю войти в причудливый мир са́мого позднего из этих трех романов-прощаний с петроградской литературной эпохой 1920-х годов.

15 мая 1928 года Корней Чуковский отметил в дневнике: “Форш хочет написать хронику Дома Искусств «Ледяной корабль»”[3].

Петроградский Дом искусств (сокращенно – ДИСК) был открыт 19 ноября 1919 года в реквизированном у П.С. Елисеева особняке по адресу Мойка, дом 59. Инициаторы его открытия (в первую очередь М. Горький и Чуковский) стремились организовать общежитие для людей, имеющих отношение к культуре, “и устроить комнаты, где могли бы работать художники и писатели, лишенные в данное время этой возможности на дому”[4]. По свидетельству Чуковского, общежитие было рассчитано на 56 человек[5], однако петроградские литераторы, художники и другие люди искусства в ДИСКе не только жили, но и устраивали публичные лекции, преподавали и учились в студиях для поэтов, прозаиков и переводчиков, читали и обсуждали стихи и прозу, а главное, всячески старались поддержать друг друга в труднейших бытовых условиях тех лет. Закрыт ДИСК был по распоряжению Петроградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в 1923 году.

В очерке 1939 года Владислав Ходасевич подвел итог деятельности ДИСКа, использовав счастливо найденный Ольгой Форш в конце 1920-х годов образ писательского дома-корабля: “Так жил Дом Искусств. Разумеется, как всякое «общежитие», не чужд он был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренне благородная, главное же – <…> проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то и стекались к нему люди со всего Петербурга – подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах – некоторые видны были с самой Фонтанки, – и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье”[6].

В галерее словесных портретов обитателей ДИСКа из очерка Ходасевича, писавшегося, надо думать, в творческом соревновании с “Сумасшедшим кораблем” Форш, находится место и для ее выразительного изображения. На одной из страниц очерка появляется “О.Д. Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшенная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин порой занимают сплетни: нашептавшись «о последнем» с Ивановым-Разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга – к Андрею Белому, от Андрея Белого ко мне – и всё это совершенно без устали”[7].

Понятно, что для того, кто собрался прощаться с десятилетием, когда писатели еще находили в себе силы коллективно противостоять “мраку, метели и ненастью”, написание хроники Дома искусств было бы отличной задачей. Дело, однако, в том, что никакой хроники ДИСКа мы в “Сумасшедшем корабле” не найдем. На пути от первоначального импульса к воплощению Форш не только заменила эпитет при “корабле” с “ледяного” на “сумасшедший”, чем сразу усилила гротескную составляющую произведения, но и отказалась от са́мой сути своего замысла, как она его изложила Чуковскому. Ведь хроника требует неторопливости, верности фактам и объективности повествования, а Форш в “Сумасшедшем корабле” почти всегда торопится, часто сознательно отступает от фактов и в высшей степени пристрастна. Вероятно, именно бурный темперамент Форш, над которым посмеивался в своем очерке Ходасевич, не дал ей удержаться в рамках такого спокойного и требующего от составителя кропотливости жанра, как хроника.

“Взбалмошной книгой” назвал “Сумасшедший корабль” Виктор Шкловский[8], тем не менее, как и Ходасевич, воспользовавшийся метафорой Форш для рассказа о своей жизни в Доме искусств: “…на нашем «сумасшедшем корабле» <…> мы плыли, разговаривая, мы были молоды”[9]. Как “капризную книгу” определил произведение Форш еще один жилец Дома искусств и, возможно, прототип эпизодического персонажа “Сумасшедшего корабля”, художник Владимир Милашевский[10]. Чуть ниже в своих мемуарах Милашевский развернул и прояснил эту характеристику, описав произведение Форш как нечто прямо противоположное стремящейся к протокольной точности хронике: “Блестящие страницы <…> соседствуют, к сожалению, с такими страницами, которые выдают отсутствие четкой памяти о событиях или стремление что-то добавить от себя к реальным фактам, что-то перепутать и сдвинуть в духе живописных «сдвигов» двадцатых годов. <…> Удивительно, как многое было Ольгой Дмитриевной забыто к 1930 году, когда она писала свою книгу, всего девять лет спустя”[11].

Как о “суетливом, нервном, сбивчивом, пестром повествовании” с легким раздражением писал о “Сумасшедшем корабле” главный критик русского зарубежья Георгий Адамович[12]. Почти за семь лет до него сходно высказался о книге Форш поэт и переводчик Дмитрий Усов в письме к искусствоведу Эриху Голлербаху, отправленном в январе 1932 года: “Вероятно, там многое очень точно и очень напоминает петербуржанам все, что было действительно – но тогда ценность произведения, мне кажется, внелитературная. Просто вещь не складывается ни во что целое, а дробится и распадается на кубики с кусками разных картин”[13].

То обстоятельство, что книга получилась в итоге не цельной, а дробной, состоящей из “кусков разных картин”, признавала и сама Ольга Форш. В одной из черновых записей она сопоставила свое произведение со знаменитой книгой Василия Розанова “Опавшие листья. Короб первый”: “«Сум<асшедший> Кор<абль>» – это короб осколков и листьев, как в коробе <…> <все>, как подвернется, как туже уложится, утрясется, чтобы только пронести, донести”[14].

В “коробе” “Сумасшедшего корабля” анекдоты из жизни обитателей Дома искусств “утряслись” рядом с фрагментами из прежде написанных статей Форш, а также отрывочными впечатлениями от ее недавнего для времени написания книги путешествия во Францию и Италию. И все это было сделано с целью “пронести” сквозь время и “донести” до современного читателя ощущение автора “Сумасшедшего корабля” от, казалось бы, еще такой свежей в памяти, но уже безвозвратно отошедшей эпохи. Из конца 1920-х – начала 1930-х годов эта эпоха воспринималась, как идиллическое, вегетарианское десятилетие[15].

Наступивший железный век злобно и непримиримо отреагировал на робкую попытку апологии братства художников, поэтов и прозаиков в годы военного коммунизма, предпринятую в “Сумасшедшем корабле”[16]. В советских рецензиях Ольгу Форш на жестяном языке новой эпохи обвиняли в том, что она в своем произведении “реставрирует теории старого, классово враждебного нам искусства”[17] и пытается навязать пролетариату “безоговорочное принятие” “символисткой культуры”[18]. “Безотрадное плавание предстоит «Сумасшедшему кораблю»”, – таким выводом итожилась разгромная рецензия на книгу Форш в ведущей советской газете писателей того времени[19].

В эмигрантской критике Форш, напротив, упрекали за излишне компромиссную по отношению к новой власти позицию и недостаточную глубину, представленных ею портретов деятелей “символистской культуры”. В уже цитировавшейся нами рецензии Георгий Адамович писал: “Ни в какие битвы Ольга Форш вступать не собирается. Победителям, мнимым или подлинным, она вежливо уступает дорогу. Себе только оставляет право рассказать о замечательных и чудаковатых людях, застигнутых революционной бурей и, каждый по своему, оберегавших от этой бури свой хрупкий, сложный, причудливый внутренний мир. <…> Не раз уже были описаны и это время, и эта среда. Кто их видел и помнит, для того, пожалуй, во всех рассказах недостает «чего-то»: трагизма, высоты и чистоты тогдашнего воздуха и тогдашних настроений”[20].

Прав или нет был суровый критик в своих оценках? Об этом мы предоставляем судить читателю, приглашая его сопоставить фрагменты, посвященные Дому искусств в “Сумасшедшем корабле”, например, с соответствующими страницами мемуарных книг Ирины Одоевцевой “На берегах Невы” и Нины Берберовой “Курсив мой”, или с очерком Владислава Ходасевича “ДИСК”.

А мы еще раз обратим внимание на безусловно удачное заглавие книги Ольги Форш, которое в мемуарной и научной литературе уже давно превратилось в устойчивый синоним петроградского Дома искусств. Гордилась названием “Сумасшедший корабль” и сама Форш, так комментировавшая его в черновом предисловии к роману: “Мне это заглавие нравится потому, что оно выражает, как повсеместно теперь говорят <…> – «задание». Это задание таково: уходя из этой жизни закрепить на бумаге [возможно] все, что е<й>, именно этой жизни от меня принадлежит”[21]. На всякий случай поясним, что “уходя из этой жизни” тут означает, не “умирая” (как у Блока в стихотворении “Пушкинскому дому”: “Уходя в ночную тьму”), а – “навсегда расставаясь с 1920-ми годами”.

Напомним также, что “Ольга Форш считала «Сумасшедший корабль» книгой итогов”[22], то есть едва ли не главным своим произведением.

Остается сказать несколько слов о предпринятой в подстрочных примечаниях к настоящему изданию расшифровке псевдонимов персонажей “Сумасшедшего корабля”. Хотя важные шаги в этом направлении уже делались нашими предшественниками[23] (которые, в свою очередь, опирались на мемуары В. Милашевского[24] и Н. Берберовой[25]), попытка выявить все прототипы персонажей книги Форш предпринимается впервые. При этом мы отлично понимаем, что в данном случае идем против воли автора “Сумасшедшего корабля”, стремившегося увеличить интерес к книге, пряча ее героев под масками. Тем читателям, которые не захотят лишать себя удовольствия от разгадывания “кроссворда” Форш, мы предлагаем не заглядывать в подстрочные примечания.

Олег Лекманов

Волна первая

Прежде чем перейти к повествованию, торопимся сделать оговорку: пусть читатель не ищет здесь личностей: личностей нет. Обладая достаточным воображением, автор бесчинствует с персонажами по рецепту гоголевской “невесты”, дополняя одних другими, либо черты, чуть намеченные в подлиннике, вытягивает ну просто в гротеск, либо рождает целиком новых граждан. Отсюда ясно, что всякое подведение фамилий или накопление обид будет, сказать прямо, – “банан”.

Ставим в текст примечание. Это слово “банан” в дни военного коммунизма рождено было в детдомах исключительно невинностью детского возраста на предмет обозначения небывальщины. Слыша бахвальные отзывы старших подростков о прелести этого экзотического фрукта, почему-то в годы перед революцией наводнявшего рынок, младшие дети, оскорбленные вкусовым прищелкиванием старших счастливцев, не имея надежд на проверку, решили с досадой, что банан просто ложь. Стилистически вправе взять мы обратное: ложь есть банан.

Про этот дом говорили, что он елисаветинских времен, и чуть ли не Бирона. На всех современных фотографиях кажется, что именно от него, как от печки, идут все процессии. И редкий писатель, ткнув пальцем в то или другое окно, не скажет:

– Здесь я жил и писал мой том первый.

Впрочем, кроме писателей, здесь жили портные, часовых дел мастера, совслужащие и огромный штат бывшей ерофеевской прислуги, которая, по ходячей легенде, заделала куда-то в стены пресловутое “ерофеевское серебро”[26].

В надежде найти это новое “золото Рейна”, после особо экзотической получки пайка, состоящего из листов лавра и душистого перца, обитатели дома с голодным блеском в глазах бросались выстукивать коридоры.

Последнее, чем этот дом отличился, было недавнее самовольное свержение с крыши самого древнего старожила. Забытый смертью старец додумался сам двинуться ей навстречу. Он вылез чердачным ходом на крышу, но задержался, обследуя, куда ему выгоднее спрыгнуть.

Своей деловитой проволочкой старец собрал на панели толпу. Эти случайные люди оказались не без воображения. Они переживали предполагаемый полет неизвестного, топотом своих ног, телодвижением и ревом сумели выразить столько внезапного сочувствия, сколько бедный одинокий не встречал за всю свою жизнь. Словом, старец замер, как статуя над бывшим Зимним дворцом, и уже раздумывал, точно ли стоит заносить ему за последний предел свою ногу.

И кто же его знает, быть может, он бы ноги́ не занес.

Отогретый сочувствием улицы, старец внедрился бы с новыми силами под чердачную лестницу, чтобы дожить непостыдно свой век, не будь на перекрестке ретивого милицейского.

Юный службист, памятуя параграф об охране жизни граждан, стремительно выхватил свой наган и воскликнул:

– Если кинешься – застрелю!

И тотчас старик, повинуясь парадоксальным рефлексам, перемахнул через крышу, подмял под себя двух рабфаковцев, удачно стукнулся черепом о панель и умер.

До стариковой выходки или после, наверно не помню, но этот дом перекрасили. Его густо хозяйственный цвет времен Александра III перешел в цвет нежного барвинка при белых колоннах. Дом оброс госпредприятиями и стал окончательной объективной реальностью. И трудно поверить, что лет десять назад всем густо вселенным в комнаты, тупики, коридоры, бывшие ванны и уборные казалось, что дом этот вовсе не дом, а откуда-то возникший и куда-то несущийся корабль.

Комнат было много, и комнаты тоже казались безумными.

Они были нарезаны по той необоснованной здравым смыслом системе, по которой дети из тонко раскатанного теста, почерневшего в их руках, нарезают печенья – квадратом, прямоугольником, перекошенным ромбом… а не то схватят крышку от гуталина и выдавят ею совершеннейший круг.

В таком кругу, среди прочих нарезков, мерзла широкоглазая художница Котихина[27], ученица Рериха, по внешности – индусская баядера.

Ей было холодно, в комнате минус два, и своего белоголового сына по прозвищу Одуванчик она послала на добычу топора, чтобы, расколов очередной подрамник, растопить им буржуйку.

Одуванчик пошел стучать в дверь к Копильскому[28], к Гоголенке[29], к поэту Эльхену, в русификации уборщиц – просто Олькину[30], и басовито ворчал:

– Моя мама приказала топор!

Копильский лежал и молчал. Красивый сосед[31], как прозвала его Фифина, выживал вон из комнаты сердитую собачищу, побитую хозяином за сожранный ею паек. Как попала к нему – неизвестно. От непрошеных посетителей красивый сосед не только припирал, он как-то припаивал обе створки дверей так, чтоб и щелочки не было.

– Коль повадятся, они и в щелки пройдут.

У Олькина от нажима дверной ручки грохнула баррикада, и просыпались из дверей в коридор беспризорные, охально куря папиросы. За ними вслед вытянулась, как в Radierung’ax[32] Отто Клингера, бесконечная голая рука сверхпоэта и добросила беспризорное барахло.

У самой кисти руки гремучей змеей громыхнула манжета.

Для выхода в свет поэт эти манжеты вбирал в рукава пиджака, и они, возглавляемые белым окаменелым воротничком, все втроем симулировали присутствие рубашки, которой под пиджаком не водилось.

Однако вернемся к событиям этого дня.

Художница Котихина, не получив топора, с налету села сама на подрамок – он, крякнув, рассыпался. Котихина затопила буржуйку. Снег на окнах ожил и пополз на пол ручьями, создавая весеннюю юную радость. Котихина с сыном согрелись, и так как дело было в бывшее Рождество, то оба стали украшать тогда еще цензурную маленькую елку в цветочном горшке.

Украшения елки гражданину, не посвященному в быт Сумасшедшего Корабля, могли бы показаться не подходящими к случаю. Котихина и сын белыми нитками привязывали одну за другой старые телеграммы и вешали их под ветви, как, бывало, хлопушки, пробуя пальцами, хороша ли раскачка.

Превратив маленькое дерево в голову жены лешего, покрытую папильотками, Котихина зажгла на верхушке огарок и постучала в двери соседкам – прозаику Доливе[33] и поэтессе Элан[34].

Поэтесса пришла прямо от Блока, ее глаза не видали, она курила Сафо за Сафо и окурки совала во все, что имело отверстия: в обеденную кастрюльку с картофельной кожурой, в дверные дырки, в говорящие рты. Поэтессу бранили, она шелестела:

– Я последняя снежная маска!

Прозаик Долива приветствовала освобождение женщины от кухни, деторождения и супружеских уз и клялась быть на страже, чтобы помочь своим сестрам нового пролетарского сознания не впасть в старое рабство.

Едва гости вошли, Одуванчик, приставив к губам гребешок с папиросной бумагой, задудел “цыпленка”.

– Jacta est allea. Рубикон перейден! – воскликнула Долива, щеголяя зараз собственной памятью и перевранным Юлием Цезарем. – На вашей елке, Котихина, африканские телеграммы. Признавайтесь, вы надели цепи домашней работницы, вы художнику Либину[35] ответили “да”.

Действительно, папильотки котихинской елки были из телеграмм художника Либина. Он стосковался в Африке по снегам своей родины. Получив прейскурант достижений советского фарфора, где не однажды стояло имя Котихиной, с которой он некогда сам “ставил натуру”, Либин немедленно вспыхнул рецидивом любви и запросил телеграфно и срочно согласия на брак.

Обе соседки, поэтесса и прозаик, стоя на страже пролетарского быта, убеждали Котихину не предавать женской свободы, не поощрять африканского чувства. Котихина твердо держалась, пока Либин жил в Африке, но когда он стал продвигаться из Александрии в Берлин, по пути засыпая ее телеграммами стандартного содержания: “Целую и жду”, – Котихина не устояла и ответила: “Еду”.

Соседки – поэтесса и прозаик, – отступая перед фактом сдавшейся крепости, пытались продолжить хоть защиту позиций. Теперь они убеждали Котихину не учить для Либина – как она вдруг надумала – “боярские танцы”, тем более не выменивать своей лучшей картины на ускользнувшую из современности гречку, атрибут русофильства, то есть гречневую кашу.

Но Котихина до конца отдалась атавизму своей женской природы. Под визг Одуванчика “Цы-пле-нок жареный…” назло соседкам она увенчалась кокошником и, прядая лентами, понеслась вокруг елки, прикрывавшей ветвями мешочки с крупой.

Межсоседнее расхождение в мнениях могло б окончиться скверной коллизией, если бы против котихинской комнаты не жил квалифицированный токарь Зубатый. С этим токарем жила молодая жена в зашнурованных до колен модных желтых ботинках. Казалось, и спит она в них, либо просто так, не снимая, либо отвинчивая ноги в коленях и ставя их в угол. Жену звали как героиню Анатоля Франса – Таисией. Ею токарь гордился, ее ревновал.

Утром Таисия шла умываться к общему умывальнику при парадных дверях, где встречалась с другой очаровательницей коридора Фифиной и преднамеренно ворковала так громко, чтобы уходящие в Госиздат Копильский и красивый сосед могли ее услыхать:

– Я прелестна мужчинам, они меня обожают. Мне особо идет сомовый абажур…

Сейчас, покрывая последний этап жизни “Цыпленка”, из двери Таисии в дверь Котихиной ворвался изумительный вопль:

– Не топчи меня, не топчи ногами!..

– Избиение! – сказали в ужасе женщины.

Поэтесса Элан, выкатив круглые невидящие глаза, дошептала:

– Она на полу… Он ей топчет живот! Ну конечно – первенец от любимого…

И все вместе:

– Скорей на защиту!

В коридоре перед комнатой Зубатого стоял целый хвост из жильцов. Они комментировали вопль Таисии и смеялись.

– Вырожденцы! – им бросили женщины.

– Я не выйду за Либина, – простонала Котихина.

– Ура! Сварим гречневой каши, – свожделел Одуванчик.

– Не топчи! Не топчи меня ногами!.. – угрожающе, как мог бы кричать лишь намеренно гибнущий, увлекая за собою врага, хлестал уши пронзительный выкрик Таисии.

Коллективом женщины навалились на ручку, наперли на дверь, ворвались.

С разбега Котихина оказалась посреди комнаты перед Зубатым.

В высоких сапогах, выбритый, аккуратный Зубатый, стиснув челюсти до игры желваков, рвал в мелкие клочья какую-то фотографию. Из клочьев под его ногами выросла уже целая куча пушистого снега, и он автоматически наступал на нее то носком одного сапога, то другого.

Одновременно Таисия, усевшись в углу на диване под сомовым абажуром, перейдя в непрерывку, истошно кричала:

– Не топчи!.. Не топчи!.. Не топчи!..

Не успев осознать экспозицию быта, прорвалась и поэтесса в накопившемся пафосе:

– В дни революции… топтать женщину!..

Квалифицированный токарь Зубатый чуть отвел поэтессу рукой и с достоинством произнес:

– Извиняюсь, гражданка, я только ейный фотографический кабинетный портрет.

* * *

Смеялись мужчины, а женщины в конфузе разбрелись по углам, и каждая вновь растопила буржуйку.

У Котихиной топора все еще не было. Она утомилась садиться сама на подрамок, и теперь с размаху хлопался на него Одуванчик. Но по сочувствию крякали оба.

Прозаик Долива варила похлебку, а сын ее[36] на велосипеде вокруг себя самого делал круги. Когда в гости к нему пришел другой недомерок, оба встали на головы и пошли на руках. Так как время от времени они тяжко падали на паркет, то поднялся снизу дворник и грозно сказал:

– Ваша комната обратно записана на штрафной, потому как в жилых помещениях колка дров воспрещается.

Детской затее хождения на руках дворник не внял и в предубеждении удалился. Недомерки кинулись прямо в уборную проверять свою драгоценность – обструкцию. Правдами и неправдами добыв зловонного содержания пробирку от химика, они ее тайно хранили до срока, чтобы, перед тем как им уходить в беспризорные, с шиком кокнуть ее в этаже коменданта.

Из-за этой обструкции, просочившей заразу на весь коридор, хозяйки, шмыгнув носом, немедленно кинулись драть ни в чем не повинных котов. Разведя мяуканье в коридоре, хозяйки залегли на покой.

Отмяукали наконец и коты, и писатели, восхищенные тишиной, водрузив для тепла возле самой чернильницы керосинку, сели писать.

Увы, союз с музами был преждевременен. Трубач Евмей Павлович, отработав на трубе в часы службы, уже для себя самого снял со стены инструмент исключительно личных услад – мандолину.

Пронзая звуками стены, он задренькал зумзумливо, как сотня комариков, в каждое ухо:

- Ночной зефир струит эфир…

Наискось Сумасшедшего Корабля было кафе “Варшавянка”. Вспыхнули там пленительно две белые луны, и две панны стали поить кофеем по-варшавски нэпманов, укрывших до времени свое состояние.

Здесь уместна оговорка автора по адресу критиков, лютых в делах хронологии. Автор предполагает “взрывать пограничные столбы времени” и протекать мысленно в настоящем, прошедшем и будущем, связывая события лишь одной перекличкой персонажей и субъективной адекватностью ощущений. Ну, словом, по капризу совершать перенос “вечного возвращения” в простецкие дни недели.

Петроград – Ленинград здесь порой будет воспринят, вообразите, Италией, и не только из-за пристрастия автора к парадоксу или вследствие навыков упраздненного символизма, а просто лишь потому, что по странной случайности автор пребывал в Торкватовой стране не как люди – под непременным пламенем солнца, а под семенящим дождем, вроде нашего, отчего в промокшей его голове произошел легкий географический ляпсус.

Сейчас, впрочем, перенос в вечный город произойдет по причине наипростейшей: реставрация Сумасшедшего Корабля вызвала к жизни двух панн из кафе “Варшавянка”. А панны зажгли электричество в двух молочно-матовых лунах…

Да, эти панны, звонкозубые, ясноглазые, обладали не модными, но роскошными формами и прической с начесом на самые брови. Они упрямо выпекали и в голодные годы сдобные варшавские баумкухены и непостижимо тающие во рту пирожки.

Покупатель войдет, они ясноглазо оглянут, вскинут начесы, прозвонят в унисон:

– З чем вам? З варэнем? З орэхем?

И с уничтожающей экспрессией, отмечающей ранги и классы, если бедняк долго рылся в своем портмонешке:

– Певне, вам з макем?..

Эти панны исчезли, и почти незамедлительно, после скандала с Сохатым[37] – о нем в своем месте, – сейчас же принудительно требует память, одержимая образом пленительно вспыхнувших молочно-белых лун, короткого набега в тот недавний от настоящего год, когда в “Новостях” эмигрантских по поводу пребывания за границей трех-четырех писателей иронически возвещен был “съезд советский”.

Тогда, выступая для своих торг- и полпредслужащих в “Сальде-Жеографи”, по причине ложных слухов, что эмиграция придет делать срыв, из чувства товарищества писатели советские вышли всем скопом.

Однако чтение обошлось бесскандально. И Париж писателями был проштудирован. Дальнейшие впечатления у кого пошли в Чехии, у кого в Риме.

Мы лично въехали в Рим на авто. До этого долго неслись по узким дорогам среди апельсиновых плантаций с обилием размноженных оранжевых “солнц на ветвях”. Метафора заимствована у поэта, тем же, кому она викторина, поясняем, что речь идет об особом урожае чудесных по вкусу и виду апельсинов.

За рощами, как водится, были и лиловые горы, и необычная радуга. На двух крепких столбах она сияла долго и твердо, не смазывая ни одного из семи лучей спектра. Под этой радугой, как под какой-то аркой истории, в отдалении шли народы, вздымая золотистую пыль. Народы приблизились – претесное стадо баранов. Пастухи, как жрецы, новорожденных держали за задние ноги вниз головой. Новорожденные, прядая, блеяли: “бэ-э-э…”

Еще капризней отметились в памяти на золоте неба большие и черные крыши домов. Они почему-то поставлены были прямехонько на землю. Оказалось, они вовсе не крыши, а после трепки конопли сбитая плотно труха. Что город – то норов. Потом, как водится в описаниях Италии, плавал белый туман, а в нем плавали “зонтики пиний”.

Глаза еще утомляла ярость заката, еще горели мелкие стекла пригородных домов с окошками андерсеновских сказок, увитыми розами и плющом, еще качались на высоких колесах римские повозки с ярким зонтом – цветком над бочонком вина, – как небо сразу вдруг наполнила тьма, а впереди электричеством залило город. Сон ли, прорыв ли, как в рассказе Уэльса, нечаянным поворотом руля в какое-то новое измерение…

Оттого, что мы приехали необычно – не по железной дороге, без всяких вводящих в новую обстановку переходов и встреч, без крика носильщиков, без восклицаний знакомых, – не получилось никакой постепенности включения в новую среду.

Авто наш примчался откуда-то и куда-то, и воскресло, как в пребывании на Сумасшедшем Корабле, то приятное чувство непрочности обострения восприятий. Мы на новой планете, под новым, нам неизвестным законом…

Вот Корсо, колонна Траяна с окопом вокруг. Там мяукают кошки. С фонарями старушки разбирают своих, а оставшихся кормят. За мостом через Тибр – башня Ангела и, как рыжее чудовище, переболевшее оспой, Диоклетиановы древние бани. По картинкам знакомые римские здания среди настроенных новых домов, как и мы, втиснуты в неизвестность. Закружили среди башен, фонтанов, церквей, и вдруг сотрясли взрывом пьяцетту, вдруг стали. У нас лопнула шина. Мы вышли.

В громадном бассейне трубили водою дельфины, дробились с рокотом струи, огни соседних остерий тонули и не могли потонуть. В глубине водоема видны были сольди, которые, по ритуалу, набросали за день иностранцы, чтобы еще раз им вернуться в Рим. Взад-вперед брели парочкой, как влюбленные, два полисмена в белых перчатках, блестя черными ремешками касок на крутых подбородках. Офицеры, короткие, большеголовые, с сплошным римским профилем, приглашали двух женщин на ужин. Под молочно-лунным электрическим шаром женщины обернулись. Вот вскинут начесы, вот спросят:

– Вам з чем? З орэхем? З варэнем?

Ну конечно, они – ясноглазые, звонкозубые панны.

Панны были те, но и вовсе иные. Быть может, панны были просто голодные. Они под руку с офицерами, а мы вслед за ними спустились в полуподвальный погребок.

Там от самого пола и доверху бежали полки вдоль стен, и на них склад бутылок. Разноцветно искрились электричеством донышки, как средневековые витро. Гуськом сошли с лестницы музыканты. Скрипач держался за тучного молодого Нерона. Нерон начал петь под игру старика, сам играя глазами и золотыми зубами. На высоких нотах он плотоядно подрагивал телом, будто объедался звуками.

На дне подвальчика за столиками были приметны оливковый, с желтым белком бразильянец и жеманный, напоминающий нечистоплотного селезня юноша. При особо наглых куплетах Нерона бразильянец щипал юношу за ухо. За ними в глубине сидели наши бывшие панны с двумя кавалерами, они изучали меню. Один офицер через плечо спросил что-то у панн, и было похоже по тону, каким, прибеднившись, ответили сразу обе, ну точь-в-точь как, бывало, отвечал им самим их непривилегированный посетитель в кафе “Варшавянка”: “Нам хотя б з макем!”

Да, панны были голодные. Бедные панны зарабатывали свой ужин.

Но эта обличившая их судьбу римская встреча была, как уже сказано, много позднее. Сейчас же, через улицу, наискось Сумасшедшего Корабля, пленительно вспыхнули две луны, и панны стали поить кофеем по-варшавски последних нэпманов, утаивших свое состояние. Туда же, окончив петь свой “Зефир”, сейчас пойдет трубач Евмей Павлович, туда же, пересчитав свои скудные сбережения, направит свой растерянный шаг влюбленный в одну из панн – панну Ванду – педагог-бытовик Сохатый.

Бедные писатели второй раз вздохнут, наконец предвкушая с угомонившейся мандолиной восторги безмолвия, и философ Давыд[38], отведя в угол стола все испанские матерьялы, разрешит себе выпить чайник морковного чая. В этот поздний час писатели пересядут на свои чуть теплые буржуйки, к себе притянут столики и, блаженствуя, отдадутся каждый роду своего сумасшествия. Увы, увы – и на этот раз, всего через миг, обманное безмолвие коридоров будет разорвано криком Фифиной. Она, как обычно, пробежит в этот час из одного конца в другой и вскричит с ужаснейшей провокацией:

– Мужчины все подлецы! Мужчины все щипчики!..

За Фифиной простучат сапоги. Под стук сапог кто-то рявкнет, как вепрь:

– Не строй из себя хри-зан-те-му!

Читатель, всё в порядке. Вечное возвращение из дурной бесконечности внедрилось в простецкие дни недели.

Волна вторая

В это утро комендант дома, сопровождаемый дворником, просунули оба, один за другим, головы в каждую комнату, населенную писателем, и сказали в октаву – комендант толстым голосом, дворник тонким:

– Довольно, попользовалась интеллигенция. Пусть пользуется пролетариат.

Чем именно попользовалась интеллигенция, они не разъяснили, но все знали, что мебелью.

Гнутая, карельской березы, красного дерева, разнообразнейших калибров, почти вся с ободранным верхом, пошедшим на самоприкрытие, мебель в обилии наполняла литературные комнаты. Угроза конфискации была уже не раз, но сегодня оказалась решающей.

Непосредственно за отбывшей к себе головой коменданта вошли здоровые мужики с лесного склада и с такой поспешностью выгребли дотла обстановку, что писателям, склонным к ассоциациям литературным даже в свой последний смертный час, показалось, будто мебель, как в известном рассказе Мопассана, сама пешком убежала из комнат.

Самые хозяйственные догадались заблаговременно реквизировать канифасовые чехлы с умчавшихся диванов и сейчас, на зависть недогадливым, прикидывали, что именно можно будет из них спортачить.

Перед писателями предстала сплошная пустыня паркетов, на которой им оставалось сидеть на одних собственных средствах. К протесту охоты не было. К тому же не знали, кому и куда надлежит заявлять. Новый быт, как когда-то вся наша планета, охлаждаясь из огненной плавки фронтов, дифференцировался постепенно, и еще нельзя было твердо сказать, где пределы возможностей учреждений.

Границы полномочий были тогда – если здесь приличен атрибут божественный – безграничны. Например, Госиздат – учреждение сугубо штатское – внезапно мог, как былой земский начальник или военно-полевой суд, объединить функции судебные и исполнительные, притом совершенно не по своему союзу рабпроса.

Однако в тот день невольного превращения писателей в пустынножителей старинная иррациональность власти явилась истинной радостью. И благословен был товарищ Китов[39] за “натиск и быстроту” не по ведомству.

Опустошенные писатели, покорившись без борьбы, уже было наладились, как они будут спать на многотомнейших классиках, обедать за энциклопедией или сидеть на современниках с автографом.

Каждый писатель, кроме пайкового мешка, который нес сам, ввозил обязательно в свое обиталище на спине беспризорника или рикши из последних тенишевских гимназистов несметную кучу книг. Едва попав в угол или к писателю под постель, книги множились вроде как почкованием – обитатель Сумасшедшего Корабля обрастал не бытом, а книгами.

Сейчас, едва у каждого под собой оказалось собрание чьих-нибудь сочинений, пронеслась весть, что идет “любимец публики” Геня Чорн[40] со своей труппой. Превалирование воображения над прочим умственным багажом было в голодные годы спасительно. Геня Чорн – импровизатор-конферансье, обладавший даром легендарного Крысолова, который, как известно, возымел такую власть над ребятами, что, дудя на легонькой дудочке, вывел весь их мелкий народ из немецкого города заодно с крысами, – Геня Чорн сорганизовал недомерков мужского и женского пола из всех кают Сумасшедшего Корабля. Сейчас он вознес римский свой профиль и скомандовал:

– Встреча флотов Антония и египетской Клеопатры. За отсутствием кораблей и подходящих героев действие будет представлено одним первым планом – игрой восхищенных дельфинов. Дельфины, резвитесь!

Геня Чорн одним профилем возбуждал честолюбие труппы. Дельфины-недомерки, чтобы перенырнуть друг друга, в кровь разбили носы. Пострадавших восхищающий Чорн вывел перед всеми и сочувственно возгласил:

– Почтим плеском ладоней героев труда!

Затем перешли к гвоздю труппы – “Посадка в Ноев ковчег и коллективное построение слона”.

Менее доверчивый к божьему промыслу, чем праотец Ной, Геня Чорн заявил, что в ковчег сажать будет не “пары чистых с нечистыми”, как до революции было принято, а созвучней эпохе – для защиты ковчега в него первыми сядут войска.

Сам ковчег объявлен был невидимкой, как приставший к пристани на реке Карповке у Дома литераторов, – но парад погружаемых войск был вострублен.

Протопала тяжко пехота, резвей – кавалерия и, наконец, несколько непристойно подчеркнувшая свой род оружия артиллерия. Публика развеселилась и, сидя на энциклопедическом, как на былом мягком, писатели ждали, как дети, каким образом Геня Чорн введет нерассыпанным в узкие двери уже громко трубившее хоботом коллективное построение слона.

Однако в тот бурный день показательной этой посадки писателям не пришлось увидать. Потому что как бомба внеслась чудесная, неистовая Ариоста[41] спасать положение.

Ариоста, страшно умная, была рождена самим Гёте в период восточных его увлечений и воспетых диванов. Едва услыхав о событии с выездом мебели, она, не разобрав виновных, по своему темпераменту трибуна, наскочила бранить пострадавших:

– Отсутствие инициативы… пережитки Чехова… По эмпириокритицизму… По второй части “Фауста”…

Словом, Ариоста, пользуясь некоторой тугостью уха как преимуществом, ей создававшим иммунитет от всяких внешних воздействий, всем извергла на головы свое трансцендентное возмущение происшедшим.

Однако, в свою очередь, она потерпела контрнападение пострадавших, и когда разобрала, в чем дело, Ариоста, будучи отличным товарищем, налилась новым азартом для защиты писателей и без ясной логики, но с оправданной интуицией понеслась по линии всем привычных профессиональных рефлексов – сдачи рукописей и получки авансов. Короче говоря, неистовая Ариоста своим красноречием обрушилась в Госиздат.

Не дав опомниться самому… самому товарищу Китову, Ариоста примчала его, судя по скорости, вроде как на самолете, в Сумасшедший Корабль.

И вот, подобно Ариосте, без должной логики, оружием характера, как уже сказано, не военного, а всецело от “мозга страны”, товарищ Китов, ведавший исключительно книги, возвратил мебель бывшего дома Ерофеевых “в первобытное состояние” – так писалось в рапортах царских времен о солдатах, после службы внедренных на родину.

Разгорячившись, товарищ Китов подкидывал вверх пушистою головою и кричал на похитителя мебели:

– Где это видано?.. Где это?..

Заикался превысивший власть комендант:

– Занумерована… внесена в книги…

– Где это?.. Где это?..

И, приставив кулак к левому уху, услышала Ариоста вместо “где это?” – “Гё-те”. На лице ее проступило блаженство, она проникновенно сказала:

– Вспомнил Гёте – значит, всё хорошо.

И действительно, после последнего вскрика товарища Китова: “Мебель вернуть!” – похититель стал меньше ростом и дал клятву: “Незамедлительно”.

Товарищ Китов круто перевернулся, пропушистел поднятою головой и исчез, как явился.

А вечером пустынножители с восхищением созерцали, как двери их комнат распахнуты в коридор были настежь и в каждую комнату, скрывая под своей громоздкостью фигуры людей, опять пешком, как ушли, вошли вещи.

Кружилась голова. Из-за мебельной эскапады прохватил всех сквозняк, и к ночи сделался жар. И приятен был холод круглой комнаты, перешедшей к автору после Котихиной, на зов любви уехавшей все-таки в Африку.

При царе жил здесь китайский посланник. У него было в этом алькове, где тайно свалены ныне дрова, то ли китайские пытки, то ли китайские утехи любви. Один из недомерков нарисовал на плафоне знаки зодиака. При температуре даже не сорок, если глазами уткнуться в созвездие Рака, оно тихо двинется с места, а вслед за ним и вся комната вообразит себя вдруг отдельной планетой и станет плавно кружиться. Вылущится полегоньку из стен Сумасшедшего Корабля, сорвется, пронесется по Мойке, взмоет высоко, чтобы не задеть ей домов, и ухнет в Неву. Качаясь на водах, как круглая банная шайка, попавшая в громадный бассейн, комната выйдет вместе с волнами в залив, обогнет морду “собаки” и мимо Бельгии и Германии…

Дальше за комнату отвечать не могу. Передо мной Рю-де-Гренель и обычный полпредовский прием. На улице переодетые французские шпики и полиция явная стерегут от своих и от наших.

Особняк, старый помольский, лестница в мягких коврах, лакеи вверху, лакеи внизу. Верхние с золотообрезным карнэ – в него вписывают поочередно фамилии и, как в опере, анонсируют. И, повинуясь парадному ритму лестниц и декламации анонса, будь хоть стопроцентный коммунист, как Вайян-Кутюрье, как наши торг- и полпредские, – все без исключения проходят пространство от двери к колоннам не обычной своей походкой, а как лошади в цирке – гарцуя.

Так порой лишь одно наблюдение походок привести может к признанию целесообразности перестройки старого быта. Отсюда все преимущества познания опытного над познанием теоретическим.

Однако прием был в разгаре. Диваны и кресла вокруг круглого столика с прекрасно одетой и милой madame la polprede полны были дамского щебета. Фраки же, пиджаки и толстовки разбились кучками от одних широких окон до других. С аристократической простотой дипломата их все обходил особо любимый французами наш умный полпред. В женском кругу и феминистки и журналистки, но больше всего просто жены своих знаменитых мужей.

Ну, словом, сама и жена.

Не имея склонности к плагиату, возвращаем немедленно авторство этих слов по принадлежности. Слова эти не что иное, как реставрация плохой “вечной женственности” в новом быту. Они – порождение советских курортов. Многопудовые больные, идя в “грязь” за заслуги мужей, на вопрос, от какой они организации, отвечают, себя обожая: “Я – жена”. Они же с иерархическим высокомерием бросают по адресу трудовых элементов, попавших по праву личному: “Это – сама”.

Сама и жена – не весь ли женский вопрос в двух словах?

На приеме у полпреда был редкий сорт совместительниц. Так, мадам Тюдон, автор и переводчица[42], по виду наша шестидесятница, в старинных перчатках-митенках без пальцев, для наглядной демонстрации притащила из кучки мужчин своего сухопарого друга[43], похожего на старую англичанку.

– Ну, разве можно сказать, что ему уже семьдесят пять? Он умен, он хитер, он немножко интриган и, уверяю вас, крепок, как молодой тростник. Ну, иди, Тюдон, интригуй. О, его прошлое изумительно… – Жена торопилась, словно муж был товар, который во что бы то ни стало ей надо сейчас, здесь продать. – Во время войны он был в Швейцарии. Он антимилитарист… Он сейчас пишет книгу о вашем Союзе. Уверяю вас, он гораздо значительнее Корюса[44]. О, я лично обижена, почему в вашем отечестве прославлен именно этот Корюс? Между нами говоря, во Франции ценят только его литературный дебют – сейчас всеми забытые стихи. А прозу… Про его прозу с улыбкой говорят: “А, Corus – c’est bon pour les russes”[45].

В кучке писателей выделялся Копан[46] – короткий, коренастый, ярких цветов, чертоват. И не только из-за волос, начесанных, как у провинциального Мефистофеля, закорючками на виски, а всей своею коварной повадкой. Сказать – французский Ставрогин перед тем, как ему взять за нос губернатора и провести через зал. Бирюзово ярок глаз, улыбка фавна – иронична и ослепительна от множества ярко-белых зубов. Он улыбается нарочито вдруг, совсем будто щелкун, перед тем как ему кракнуть орех. И всё кажется в нем озорно, всё со зла. Человек с таким лицом, если не уходит в очень организованную работу, непременно сходит с ума.

Отдаленно сходство с Блоком по светлоглазой жестокости, но этот – злой, умственно острей, неблагополучней и меньше поэт.

Рядом провинциальный Вальбель[47] со своим style coulant[48]. Обволакивает речь если не медом, то каким-то полезно-пресным тестом. Про него намедни пресмешно написал в газете какой-то хвалитель: “Эти зрачки доброго хирурга смотрят сквозь очки терпеливо и с решимостью быть очень хорошим человеком”.

Оказывается, для французов подобное совсем не смешно, и сам Вальбель в предисловии к своей книге довел до сведения читателя то, какие нескромные, но добродетельные мысли посетили его в день собственного сорокалетия: “Я перебрал все способы завершения человеческой личности и остановился… на святости”.

Вальбель топит собеседника в своей глуховатой, усыпительной, как качка в старом рыдване, речи, пересыпанной отступлениями с открыванием америк вроде: “Гуманность, знаете ли, прежде всего” или: “В отношениях между людьми хороша искренность”.

Когда он делал турне по Союзу, он у нас в Ленинграде был как-то умнее и проще. Обедая в небольшом кругу писателей, с понятным усердием напирал на редкий у них caviar, а с водкой, чтоб не выпить лишнее, превесело маневрировал, укрывая за графинами рюмки полные и опрокидывая себе в рот пустые. Даже на поэта Озорного[49] смотрел без всякой позы, отечески сочувствуя его намерению, от которого юношу едва удержали друзья, стать, вопреки здравому смыслу, на голову и, только подняв ноги вверх, угостить французских гостей звучанием собственных рифм.

Кой-кому на приеме французы предложили билеты на посещение торжественного заседания в Сорбонне по случаю rentrée de l’Académie – открытия зимнего сезона наук.

На коричневом толстом билете стояло: “Церемония будет иметь место в большом амфитеатре. Во время торжественного заседания диплом и знаки титула honoris causa будут вручены…” Тут следовало поименное перечисление десятка профессоров медфакультета от Копенгагена до Колумбии.

Вот он, этот коричневый билет с латинскими почетными званиями. Один взгляд на него вызывает в памяти заседание в том здании, перед которым в узком проулке сидит мраморный Огюст Конт.

От древних времен в Сорбонне уцелела одна шапель XIII века с реставрацией в XVII-м на средства герцога Ришелье – того самого, которого все одесситы почитают “своим”. Этот герцог в Одессе стоит на бульваре, как символ весенних свиданий; к нему же, вместо черта, отсылают друг друга торговки: “А ну тебя к дюку…”

Да, этот дюк зараз деятель наш и французский. Он не “захоронен”, а только похоронен здесь, и прескромно. Но самая великолепная гробница принадлежит не ему, а его предку – еще знаменитейшему, чем он, – кардиналу Ришелье. Это к сведению тех русских, которые неудержимо радуются, перебивая гида при одном звуке одесского имени. Они полагают, что именем Ришелье облечены были не два, а одно и то же лицо, притом при Александре I бывшее в Одессе губернатором, а при Людовике XIII во Франции кардиналом. Великолепная гробница в шапель Сорбонны, подчеркиваем, не дюка, а предка дюкова, кардинала, – претонкая скульптурная группа, где изнемогшего от трудов Ришелье поддерживают две прекрасные женщины – наука и религия. Стиль помпезный и страшный – “стиль иезуитов”. Вспомнился наш Эрмитаж и там Зурбаран с тяжким бархатом золотом шитых одежд, с орудиями пыток и демонской святостью испанцев.

После шапель вошли в залу Сорбонны. Великолепие люстр, амфитеатр наряднейших дам. Точка в точку в назначенный час ударила “Марсельеза”. Здесь она звучит веселее и легче, чем у нас, под нее можно тут пойти в пляс.

В средневековых робах и шляпах разнообразных цветов вошли академики факультетов. Как хихикнули бы у нас при виде знакомых, лысеньких и с брюшком, без улыбки шуршащих необычайной парчой. Здесь – одна гордость, одно умиление.

– Вон наш папа в зеленой опушке…

– Все юристы с лиловым, вон наш…

Ректор Сорбонны, в окружении средневековья, выдавал дипломы другим старичкам, пока еще простым фрачникам. Но с дипломом в руках старички уже подлежали и шляпе, и робе. Их, как архиереев, тут же облекали, торжественно и публично, соответственно рангу.

Новоодаренным аплодировали, им играли туш. Они, прослезившись от умиления и старости, накланявшись во все стороны, прошествовали на места, приложив по платочку к глазам.

У русских было смущение от невинности европейцев, совершенно невообразимой для насмешливости нашей природы, к тому же приперченной достоевщинкой. У нас даже в интимной беседе едва распустят чувство, как, гляди, уж прикроются наплевательством, которого, может, в таком количестве вовсе и нет. Но все-таки, чтобы расслабеть столь публично, в средневековой робе и шляпе, под туш медных труб? Однако мы не возьмемся так уж просто сказать – перерост ли именно у нас в этой области чувств или, напротив, от зашибленности историей, недорост.

Автору вдруг неловко за им выбранный метод изложения по принципу ассоциаций. Он боится, чтобы, как в “дедке за репку”, не впасть в дурную бесконечность. Но что поделаешь, если с заседанием в Сорбонне аукается и торжественный вечер десятилетия революции, устроенный на Рю-Кадэ в зале масонского “Grand Orient”.

Французский историк, в семье которого пришлось в этот день отобедать, посылал нас спозаранку, то и дело смотря на часы.

– Только не опоздайте! Я знаю – русские способны опоздать на целых десять минут. Я раз был на званом обеде с русским, он заставил себя ждать и даже… даже не был в отчаянии, что опоздал.

Нет, мы не уронили отечества, мы не сказали, что, если на пригласительном билете начало в восемь, это значит, что надо быть только в девять. Мы с наружным доверием ушли вовремя, как хотелось французу. Он нас провожал, волнуясь отечески:

– У вас сегодня день события, в истории не бывавшего. Это не под стать коронованию в робы копенгагенских медиков, которые коронуются, сколько им влезет. Но вы верно отметили, что у нас и это обычное ежегодное торжество открылось в назначенный миг… Не опоздайте же!

Да, из патриотизма мы пришли только на полчаса позже.

В зале была пустота. Высоко с помоста, намного больше натуры, привычно щурился портрет Ильича. Люди без пиджаков, еще вполне буднично, вешали по стенам алые драпировки. Народ привалил сразу и вдруг и, как водится, вдвое больше, чем было мест.

Среди всех промелькнул ярко один – невысок, белоглаз, сабельный шрам на лице. Подсознательно екнуло и, предупреждая об опасности, дернулось лишний раз сердце. Что-то всплыло на миг. Нет, не вспомнилось…

Докладчики были с чувством, но в речи не опытны. Их сменили певцы. Из любезности к французам русские спели по-французски народные русские песни.

В антракте, пока все еще сидели, опять прошествовал по проходу тот, особенный, с сабельным шрамом через все лицо. И вправду ли, нет ли, но зашептали ряды его имя, то самое, при звуке которого на большой киевской площади врассыпную шарахались кони, бросали люди товар, а пере́купки, укрывшись в подвалах, аж на самую голову задирали свои спiдницы. Словом, имя то было – батько Махно.

Было дико, что его не хватают, что он вышел, как вошел, что ему вслед не цокают пулеметы. В довершение необычности впечатления – француженка, корректор французской газеты, сказала, что он на днях был у них в редакции и очень настаивал на прибавке особой заметки к злободневному процессу убийства Петлюры. В заметке стояло, что поминать имя de Maknò рядом с de Petlurà не годится, ибо антисемитизма в его войсках никогда не было.

Под утро, когда круглая комната перестала кружиться и двинулась прочно в Сумасшедший Корабль, прозаик Долива вышла первая в коридор.

В окнах стыл ватный туман. Над умывальником лампочка раскалилась и, перегорая, стала как орудие пытки в стеклянном колпаке. На подоконнике сидели два недомерка второй ступени. Они разбирали “Мертвые души” с социальным подходом и уже окончательной непричастностью к гнилым навыкам старого быта.

– Ну, кто, по-твоему, будет Чичиков?

– А черт его знает кто. Ты знаешь?

– Я знаю. Чичиков был инвалид. Он то и дело звал Петрушку себе снять сапоги.

Волна третья

В нижнем этаже были коридоры, окрещенные именами там живших писателей. Еще были залы безвкуснейшей роскоши, с плафоном, где при щелканье выключателя вспыхивали не лампочки, а, как гордились бывшие слуги, “нинифары, водные лилии”. В альковчиках мавританского стиля укрывались влюбленные парочки или высыпались беспризорные писатели, провинциалы, еще не включенные в Сумасшедший Корабль. Как в институте благородных девиц, был ряд умывальников, и случалось, проходя на кухню, вдруг услыхать несовременнейший окрик:

– Эй, послушайте, подойдите. Поговорим о Логосе.

Это кричал, чистя зубы, Акович[50], свободной рукой зажав крепко в ладони жестянку с зубным порошком. Он ею вдруг делал торжественно пригласительный жест, подобающий теме. Избранный собеседник останавливался то ли с мискою, наполненной порционным супом из воблы, то ли с миской пустой, и начинался изумительный разговор с экспозицией догматических тонкостей, с пересмотром… вселенских соборов.

В редкие минуты, когда несогласный собеседник успевал вставить в водопад эрудиции Аковича свое мнение, тот, не любящий возражений, не отдавая отчета себе в том, что делает, вдруг набирал непомерное количество порошку и, как щеткой по сапогу, ерзал яростней по зубам, разбрызгивая по всему сухому и твердому, обтянутому прекрасным желтоватым пергаментом лицу белые брызги мела.

– Кто со мной может спорить! Я жил на старом Афоне целый год. У Тихона Задонского… У Плотина…

И в результате часовой беседы, остывшей похлебки, испачканного долгополого сюртука, Акович тряс руку и шептал:

– Человек рождается с Фаворскими кругами внутри… По кругам этим воля должна влетать все выше… вот основное в художественной элевации. Без этого не бывает великого искусства. Без этого лучше прыгать в цирке через стулья или головы, изумляя ловкостью, но не потрясая сердца. Нет, не потрясая сердца.

По вечерам в особо холодные дни или задержки с разноской по комнатам дров можно было наблюдать в кухне необыкновенное зрелище.

Немалая толпа вокруг еще теплой плиты. На плите же сидел хрупкий и зябкий Акович в старомодном своем сюртуке и полемизировал с ерофеевской бывшей челядью ни больше ни меньше, как о чистоте православия. В подчеркнуто пафосном стиле он цитировал известных и неизвестных даже церковникам еретиков. Вызывая их к жизни и обставившись еретиками, как Дон Кихот ветряными мельницами, с вдохновенным лицом пророка Акович их разбивал шаг за шагом ортодоксальнейшим Афанасием Великим.

Это был неподдельный огонь, это был талант проповедника, влюбленного в тончайшую работу мысли. Ерофеевская прислуга, не понимавшая в речи Аковича ни аза, тяжко вздыхала, лила подчас слезы по тому же принципу, как описанный Гончаровым слуга Валентин: чем непонятнее, тем чувствительней. Но случайный свидетель, способный оценить импровизацию Аковича, останавливался, сраженный блеском эрудиции, вдохновением и жестом пророка, и радостно молодел.

Прислуга ерофеевского дома любила сердечно Аковича за “простоту”, за один факт сидения вот так, на плите, за его экзотику, бессознательно воспринимаемую как праздник среди однообразия ежедневной уборки огромного помещения.

И потому в тревожные дни, когда можно было ожидать нашествия белых и всех последствий, с ними связанных, с материнским чувством говорили кухарки:

– Ну, уж нашего Яковича мы не дадим. Хоть он и еврей, но, как апостолы, русский.

Кухонная плита остывала. Кто-нибудь почтительно трогал черный сюртук:

– Осипнете, Якович. А ведь у вас на завтра доклад.

– И печка вам стоплена. Сейчас у вас потеплее, чем тут.

– У меня теплей? В самом деле?

Стремглав, как юноша, Акович срывался с плиты и пролетал через коридор своего имени к себе в комнату.

Помнится, юный Жуканец[51], сетуя, что импровизация Аковича не будет использована печатным станком, создал утопическую инвенцию, созвучно времени, на базе утилитарнейшей.

В грядущих колхозах он предположил внедрить поэтхозы, где творческий дар – величина вот-вот математически на учете – приспособлена будет для движения тракторов, причем творцам предоставлена будет наивысшая радость петь, как “певец” у Шиллера, только о чем запоется и только потому, что им невозможно не петь. Выгода отсюда будет двойная: для индустрии сила отойдет максимально, а так как благодаря счетчику-обличителю эту творческую силу подделать уже нельзя, то само собой будут выбиты из позиций и “псевдописатель”, и “кум-критик”. Один настоящий творец, он же двигатель трактора, взят будет на полное хозснабжение. Те же писатели, от работы которых не воспоследует передача сил и трактора от их словес не пойдут, как профессионально себя не нашедшие кооптированы будут в отдел ассенизации города.

Но, увы, энергия вдохновений в настоящем была все еще величиной не математической, а напротив того – весьма спорной.

Запомнился автору тот морознейший день, когда на кухне прислугой ерофеевского дома, если можно так выразиться, установлен был прямо скульптурный синтез оценки с утилитарной точки зрения творчества, “из которого сапог не сошьешь”.

По причине мороза и скудости топлива трубы лопнули. Водопровод стал, и создались натуральные, всем известные в те годы, печальные неудобства. Неудобства же привели к следствиям. По ночам то тут, то там открывались форточки. Из форточек выпадали или коробки от бывших конфет с каким-то увесистым вкладом или просто отлично перевязанные крест-накрест пакеты. Пакеты нередко попадали в прохожих.

Однажды пакет в синей “сахарной” бумаге ушиб сторожа Катова. Катов отметил, чья именно форточка, и в порядке дня, при обсуждении кухонных распрей и дел, поставил “пакет” на повестку.

Искали виновного. Владельца форточки Катов назвал и выругал, предполагая, что он виновный и есть. Но едва пакет пошел по рукам, тотчас кто-то ввел корректив:

– Пусть себе форточка Иксова, но на столько Икс не наест. Где заработки у Икса?

Еще все сказали с презрением к самой профессии обвиняемых:

– Не только Икс, никто из них на столько не наест. Кому они надобны? Сапоги из них шить?

И резолюция:

– Нет, это не ихнее. Это может быть только от кого из бывших. Ну, бывшие, понятно… все-таки не одни книги, они вещи припрятали. А вещи – не книги. У наших же, что в самих себе, что из себя, – весу нет.

В углу коридора имени Аковича была комната, узкая, как труба, с неудобной буржуйкой. Там лежал и не жаловался писатель Копильский. Буржуйка в ногах его превратилась в домашнего зверя, вроде собаки, которую не надо было кормить. В дни дождей у него потолок протекал, и собака струила потоки. Копильский продвигался на подушке повыше, но мер не принимал. Иногда ему раздобывали от красноармейцев, чинивших мостовую, торцы, и железная собака, разинув пасть, жадно дышала огнем. Копильский, если был уже покрыт своим ватным пальто, его не снимал. Лакей из бывших ерофеевских, по имени Ефимыч[52], к нему особенно привязался за эти его барские, как почитал он, замашки и усердно, по собственному почину, охранял Копильского, не допуская будить его на заседания, когда бы они ни начинались и сколько б его ни убеждали, что товарищ Копильский довольно поспал. Ефимыч распяливал руки, как коршун крылья, и не без ядовитости говорил:

– Вот писателю Деркину[53] хорошо б поменьше поспать, как они по матери ругаются, а у нашего здоровье хлипкое, они толком и черного слова не знают.

По вечерам в узкую комнату, как в нежилую, собирались для любовной диалектики парочки. На диванчике, плечом к плечу, как на плетне воробьишки, оседал целый выводок из школы ритма или из студии или просто сов- и пишбарышни. Они чаровали писателей. Они вступали с ними в новый союз и, если надо, заставляли расторгать союз старый.

Завистницы говорили, что здесь назревало умыкание одного поэта одной грузинской княжной и поэтессой[54].

Все жили в том доме, как на краю гибели. Надвигались со всех фронтов генералы, и голод стал доходить до предела. Изобретали силки для ворон, благо в книжке “Брестские переговоры” вычитали, что прецедент был и немецкие военные чины ворон уже ели. От чувства непрочности и напряжения обычных будней уж не было, и сама жизнь стала вовсе не тем или иным накоплением фактов, а только искусством эти факты прожить. Ни обычных норм во взаимоотношениях труда и досуга, ни необходимости носить те или другие маски, вызываемые положением или доселе привычной иерархией интеллигентских оценок.

И вместе с тем именно в эти годы, как на краю вулкана богатейшие виноградники, цвели люди своим лучшим цветом. Все были герои. Все были творцы. Кто создавал новые формы общественности, кто – книги, кто – целую школу, кто – из ломберного сукна сапоги.

Бегая вверх и вниз по лестницам Сумасшедшего Корабля, наблюсти можно было, как появление во всеоружии из головы Зевса Афины, – зачатие и рождение “китайского метода” в одной удивительной голове[55]. Эпитет “китайский” присвоен методу потому, что, как утверждает Жуканец, прототипом его являются работы известных андерсеновских мандаринов на предмет замены улетающих в лес живых соловьев – соловьями заводными.

Голова эта – хорошего объема – отдаленно напоминала тюленью, лицом же – двух русских императоров: курносого Павла и Александра III в его бытность наследником. Еще еврейского апостола с картины Иванова, который значится под авторской ремаркой “Сомневающийся”, если сбрить ему бороду.

Однако хохот его, остроумие, щедрость “гуляки праздного” в растрате творческих сил был только “прием”, а слушатель – только “опытное поле”. Весь блеск, шум, раздача была проекцией в быту его особого вида литературных работ. И еще, быть может, это была самозащита, вроде как у морского животного сепии, которое, чтоб лучше спастись или прикрыть свой истинный путь, из себя же пущенной краской мутит воду и плывет вглубь, где ей безопасней. Умный человек, аналитик, и по тому, как он взвесил свои все возможности, чтобы состричь с них побольше купонов, – аптекарь.

В нем существовали все виды литературного дарования, ни одно не доведенное до последнего мастерства, потому что аналитик перехватывал в нем по дороге художника, его выслеживал, разлагал и, как муху, накалывал на свое жало критика.

Если бы не табунная близость жизни Сумасшедшего Корабля, то понять истинную природу такого человека, как он, было бы невозможно. Столько чудесной стратегии хранил он при всей видимой экспансивности.

Но в те дни обнажены были и у него если не все мысли, как у других, то хоть игра лица. Из-под мохнатой папахи не всегда дерзило улыбкой мелкое, в чертах и значительное только при черепе лицо. Очень умные глаза бывали печальны, и голос, как у юноши при переходе в зрелость, ломался и выдавал сложнейшими интонациями почти хроническое его неблагополучие, хотя он говорил этим голосом совершенно не личные вещи, а из истории литературы или разбойничал на подручном бытовом материале. Скандалил из-за трубочиста, из-за отопления, из-за единоличного захватного права на мраморный, прозванный кем-то “афродизианским” умывальник с двумя душами. Он плескался так громко, живя в верхнем этаже, что ерофеевская прислуга внизу по его верблюжьему фырканью определяла, дома он или нет.

Согласно услышанным сверху звукам проводили к нему посетителей – от соратников по “китайскому методу” до ассуров, чистильщиков сапог, очень схожих с чертями. Еще было такое от него впечатление, что после каких-то жестоких утрат он вернулся к своему вконец разоренному внутри хозяйству, умнейше организовывает его и вот-вот выкинет имя фирмы, чтобы скрыть индивидуальный свой крах. Имя фирмы он выбросил – метод.

В нем пленяла в те годы невозможность какого бы то ни было отдыха. Им восхищались, он волновал.

Вот он и тот голубоглазый, легкий, возможно, козлоногий юный фавн – смехом, шумом и самими собой наполняли особенно Сумасшедший Корабль.

Юноша-фавн запомнился как перепроизводство энергии, как мальчишеское озорство в единоличном кинофильме с излюбленным публикой номером – “Фамильный бриллиант пролетарского писателя Фомы Жанова”. Торжеством постановки была благодарная депутация матерей города к писателю Фоме Жанову за частое их поминание в его творчестве[56].

По годам фавн был просто мальчик, и звали его просто Вова[57]. Казалось, он так разбежался, что конца нет разбегу. И кто ж знал, что остановка так скоро и остановит разбег сама смерть.

* * *

В то время как нижним этажом хозяйственно распоряжались численные по количеству, но однородные иерархически бывшие слуги этого дома, в этаже верхнем царила самодержавно Феона Власьевна[58]. Она была высока, в движеньях плавна, седовласа, вельможна. В ее комнате был с лампадкой киот, под часами вожди, на постели кружевной пододеяльник. Была она набожна, но вместе с тем почитала современных властей за победу, любила почтенье и с достатком жильца. Неимущие писатели казались ей даже не бывшими господами, а просто прохвостами. Зато Евмей Павлович, по службе трубач, частным образом бравший заказы на починку часов, был ею немало ценим. Он, в свою очередь, звал ее “тетенька” и на сковородке приносил на общую плиту не конские ноги, как все прочие, а сплошную старорежимную говяжью вырезку первый сорт.

Впрочем, этот Евмей Павлович своими преимуществами унижал недолго писателей. В один пайковый день, когда все столпились на кухне, Феона Власьевна сконфуженно объявила, что Евмей Павлович съехал.

С тех пор на коммунальной плите водворилось одно беспросветное меню литераторов – вобла тушеная, вобла вареная. Евмей же Павлович, как все узнали доподлинно, из Сумасшедшего Корабля выехал не по собственной воле, а вполне принудительно и прямехонько в узилище, ибо проел на первосортной вырезке все доверенные его частной починке часы.

Кухня была местом, где можно было получить неожиданный бытовой материал, и писатели здесь охотно толпились. Увы, педагог-бытовик Сохатый оказался в смысле карьеры полной жертвой подобного материала.

Он заинтересовался рассказами уборщицы Дарьюшки про чудотворного целителя Епимаха. В те годы плавки быта в моду вошли выступления живцов с коммунистами и вполне штатскими атеистами. В те годы, как пышный расцвет перед увяданием, торопились заявить себя все разновидности сект. К Епимаху уговорились съездить втроем – Феона Власьевна, Дарьюшка и Сохатый.