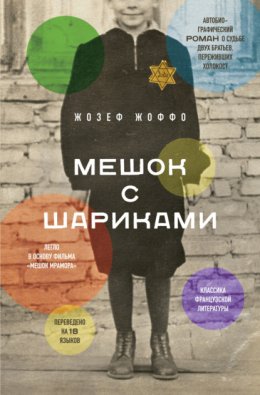

Читать онлайн Мешок с шариками. Легендарный французский бестселлер бесплатно

Joseph Joffo

UN SAC DE BILLES

© 1973 by Editions JC Lattès Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates

© Михайлова О.А., перевод, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Пролог

Эта книга – не исторический труд.

Я хотел рассказать о том, что пережил в оккупации, так, как это запомнилось мне десятилетнему.

Прошло уже тридцать лет. Одни воспоминания уходят, другие слегка искажаются, такова уж наша память. Но главное – во всей его подлинности, трогательности, комичности и ужасе – здесь, на этих страницах.

Чтобы не задеть ничьи чувства, я изменил имена многих лиц, о которых пойдёт речь в этой истории, – истории двух детей, столкнувшихся с миром жестокости и абсурда, в котором тем не менее нежданно-негаданно встречались милосердие и помощь.

Глава I

Шарик перекатывается у меня между пальцев в глубине кармана.

Это мой любимый, я всегда пускаю его в ход последним. Самое смешное, что не найти шарик неказистее этого. Никакого сравнения с агатовыми красавцами или с восхитительными металлическими шариками с витрины папаши Рубена на углу улицы Рамэ. Мой сделан из глины; глазурь кое-где уже слезла и пошла трещинками, образуя причудливые рисунки, и теперь он выглядит как крохотный школьный глобус.

Я им очень дорожу, мне нравится носить с собой Землю со всеми её горами и морями. Я великан, и в кармане у меня целая вселенная.

– Долго ты ещё будешь чухаться?

Морис ждёт, сидя на тротуаре прямо перед мясной лавкой. Носки у него, как обычно, собираются гармошкой, за что папа зовёт его аккордеонистом.

У его ног возвышается пирамидка из шариков: три сложены треугольником, четвёртый сверху.

На пороге сидит бабушка Эпштейн и смотрит на нас. Это дряхлая, покрытая глубокими морщинами болгаринка. Каким-то чудом лицо её оставалось обветренно-смуглым, как будто бы она всё ещё кочевала в бескрайних балканских степях, а не проводила свои дни на соломенном стуле в квартале Порт де Клинянкур. В ней чувствовалось живое биение далёкой родины, чьи краски не желали тускнеть даже под серым парижским небом.

Бабушка Эпштейн сидит тут каждый день, улыбаясь детям, идущим из школы. Говорят, она прошла всю Европу пешком, спасаясь от погромов, пока не очутилась в XVIII округе, на окраине Парижа, среди таких же беженцев с Востока: русских, румын, чехов, товарищей Троцкого, интеллектуалов, ремесленников. Она живёт здесь уже больше двадцати лет; хотя медный загар и не сходит с её лица, воспоминания, конечно, должны были поблёкнуть.

Она смеётся, глядя на то, как я переминаюсь с ноги на ногу, и сжимает в руках истёртую саржу своего передника, такого же чёрного, как и моя школьная форма[1]; в то время все школьники ходили в чёрном. Детство в трауре. В 1941-м это было как предзнаменование.

– Чёрт, да сколько ты будешь копаться?

Ещё бы мне не копаться! Хорошо Морису говорить, а я сыграл уже семь раз и всё ему продул. Добавьте это к шарикам, которые он выиграл на перемене, и станет понятно, отчего карманы у него так раздулись. Шаров столько, что он еле ноги передвигает. А у меня остался только один, заветный.

– Мне тут до утра, что ли, сопли морозить? – злится Морис.

Решаюсь.

Шарик подрагивает в моей ладони, я бросаю, не зажмуриваясь. Мимо.

Так я и знал. Пора идти домой. Мясная лавка Гольденберга странно выглядит, словно я смотрю на неё из-за стекла аквариума, а дома на улице Маркаде так и расплываются у меня перед глазами.

Я смотрю влево, так как Морис идёт справа от меня; так он не может видеть, что я плачу.

– Хорош реветь, – говорит он.

– Я не реву.

– Когда ты смотришь в другую сторону, я точно знаю, что ревёшь.

Утираю слёзы рукавом. Ничего не отвечаю и ускоряю шаг. Нам влетит, мы уже давно должны были вернуться.

Вот и улица Клинянкур и наш дом. Крупные буквы на фасаде выведены так же красиво и чисто, как пишет учительница в подготовительном классе: «Парикмахерская Жоффо».

Морис толкает меня локтем в бок.

– Ну и умора с тобой. На.

Я смотрю на него и забираю шарик, который он мне протягивает.

Брат – это тот, кто вернёт тебе твой последний проигранный ему шарик.

Крохотная планета снова стала моей; завтра во дворе школы этот шарик добудет мне кучу других. Может быть, даже Мориса переиграю. Если он на два года старше, это не значит, что он тут главный.

В конце концов, мне уже целых десять лет.

Помню, как мы входим в парикмахерскую и меня со всех сторон окутывают запахи. Разумеется, в детстве каждого человека есть свои особые запахи, но мне достались все ароматы, какие можно вообразить, вся гамма, от лаванды до фиалки: этажерки у нас так и ломились от всевозможных флаконов. Неизменная нота – запах свежих полотенец. И всё это сопровождалось лёгким пощёлкиванием ножниц, моей первой музыкой.

Когда мы входим, в салоне наплыв, ни одного свободного кресла. Дювалье, как обычно, дёргает меня за ухо, когда я прохожу мимо. Он практически жил у нас в парикмахерской. Видимо, ему нравилась и обстановка, и возможность побыть на людях. Оно и понятно: пожилой вдовец, один-одинёшенек в своей трёхкомнатной квартире под крышей на улице Симар… хоть волком вой. Вот он и спускался к евреям поболтать немного и сидел до самого вечера, всегда на одном и том же месте, рядом с вешалкой для одежды. Когда уходил последний клиент, он вставал и пересаживался в кресло, говоря: «Мне только побриться».

Брил его папа. Папа с его чудесными историями, любимец всей улицы, сгинувший в газовой камере.

Мы сделали уроки. В то время часов у меня не было, но я вряд ли потратил на это больше сорока пяти секунд. Я всегда всё знал наперёд, без зубрёжки. Мы немного потянули время в своей комнате, чтобы мама и братья не засадили нас снова за книги, а потом пошли вниз.

Альбер был по уши занят высоким типом с вьющимися волосами, который пожелал гладкую американскую стрижку, но всё-таки обернулся.

– Уже сделали?

Папа тоже поднял глаза, но мы воспользовались тем, что он рассчитывался с клиентом у кассы, и выскочили на улицу.

Славное было время.

Порт де Клинянкур в тысяча девятьсот сорок первом был раем для ребятни. Меня всегда изумляют современные «пространства для детей», о которых говорят архитекторы, все эти песочницы, тобогганы, качели и многие другие штуки, которые теперь полагается иметь в новых скверах и домах. Созданные людьми с ворохом дипломов по детской психологии, эти площадки бесполезны. Детям там неинтересно.

И я спрашиваю себя, не лучше ли было бы всем этим экспертам по детским потребностям задуматься, почему в то время нам так нравилось в своём уголке Парижа. Серые улицы, огни магазинов, полоски неба над крышами в вышине; длинные тротуары, забитые мусорными баками, – ну как на них было не взобраться, как не спрятаться в подъездах домов, а чего стоили дверные звонки! В общем, у нас было всё: неугомонные консьержи, конные повозки, продавщица цветов, летние террасы кафе. Бесконечные улицы сплетались в гигантский, неохватный лабиринт. И мы шли на разведку.

Помню, как однажды, свернув с какой-то грязной улочки, мы обнаружили реку, которая текла прямо у нас под ногами, и почувствовали себя первооткрывателями. Гораздо позже я узнал, что это был канал Урк. Мы долго глазели на плывущие по воде пятна солярки и пробки от бутылок и вернулись домой затемно.

– Куда пойдём?

Этот вопрос почти всегда задаёт Морис.

Когда я собираюсь ответить, мой взгляд скользит вверх по улице.

И я вижу их.

Надо сказать, их трудно было не заметить. Двое рослых, перетянутых портупеями мужчин в чёрном. Высокие сапоги блестят так, словно их начищали дни напролёт.

Морис оборачивается.

– СС, – тихо говорит он.

Мы смотрим, как они неспешно идут, медленно чеканя шаг, будто на огромном плацу, посреди труб и барабанов.

– Спорим, они идут стричься?

Думаю, что идея пришла нам в головы в одну и ту же минуту.

Мы становимся вплотную к витрине, плечом к плечу, как сиамские близнецы, и немцы входят.

Тогда мы и начинаем смеяться.

Своими телами мы закрываем маленькое объявление, приклеенное на стекле. Чёрные буквы на жёлтом фоне складываются в слова: Yiddish Gescheft[2].

В салоне, в самой напряжённой тишине, которая когда-либо царила в парикмахерской, двое эсэсовцев с нашивками «Мёртвая голова» терпеливо ждут, сидя бок о бок с клиентами-евреями, пока за их шевелюры примутся мой отец-еврей или мои братья-евреи.

А двое маленьких евреев снаружи корчатся от смеха.

Глава II

Анри смахивает волоски с ворота Биби Коэна, и тот идёт к кассе. Мы с Морисом прячемся прямо за ней, чтобы ничего не упустить. У меня немного сосёт под ложечкой: не слишком ли далеко мы зашли? Заманить этих двух молодчиков прямо в сердце еврейского квартала было, пожалуй, немного чересчур.

Анри обернулся к немцу.

– Мсье, прошу вас.

Эсэсовец встал и устроился в кресле, положив фуражку на колени. Он смотрел на себя в зеркало безо всякого интереса, даже, кажется, с некоторым отвращением.

– Сделать покороче?

– Да, и на прямой пробор, пожалуйста.

Я на минуту теряю дар речи в своём укрытии за кассой. Немец, говорящий по-французски! И гораздо чище, чем многие наши соседи.

Я не отрываю от него глаз. В небольшой, отполированной до блеска кобуре виден револьвер, на рукоятке которого болтается кольцо для шнура, точь-в-точь как у моего игрушечного пистолета. Очень скоро он поймёт, куда попал, с воплями выхватит его и всех прикончит, даже маму, которая хлопочет в кухне наверху и не знает, что внизу в парикмахерской у нас сидят двое нацистов.

Дювалье продолжает читать газету в своём углу. Рядом с ним сидит Кремьё, сосед, который служит в страховой фирме и раз в месяц приводит сына на стрижку. Сына я знаю, мы ходим в одну школу и играем на перемене. Он застыл, и хоть рост у него небольшой, кажется, что сейчас он хочет стать ещё меньше. Уже не помню, кто ещё тогда был в салоне, хотя я всех их, конечно, прекрасно знал. Мне становилось всё страшнее, и я плохо соображал. Помню одно: первым в атаку пошёл Альбер. Спрыснув жёсткие волосы своего клиента лосьоном, он сказал:

– Невесёлая штука война, а?

Эсэсовец так и подскочил – видимо, в первый раз с ним заговорил кто-то из французов. Он тут же воспользовался таким случаем.

– Куда там, совсем не весёлая…

И беседа потекла, постепенно захватывая присутствующих и переходя на дружеский тон. Немец переводил товарищу, не понимавшему по-французски, и тот одобряюще кивал головой, с которой пытался совладать Анри. Нечего было и думать о том, чтобы добавить парочку шрамов этому представителю высшей германской расы. Положение и так было достаточно щекотливым.

Я видел, как папа тщательно работает, высунув кончик языка, и ягодицы у меня уже горели в ожидании порки, которая, конечно, ждёт нас, едва только эти типы ступят за порог. Альбер примется за меня, Анри – за Мориса, и они не остановятся, пока у них руки не заболят.

– Прошу, проходите.

За второго берётся папа.

Несмотря на свой испуг, я не смог удержаться от смеха, когда пришёл Самюэль.

Он часто заскакивал вечером перекинуться парой слов по-приятельски. Самюэль торговал на блошином рынке в двух шагах от нас, в основном механическими часами, но и просто всем, чем придётся; мы с Морисом частенько копались на его развале.

Он вошёл, сияя.

– Всем привет.

Резким взмахом руки папа расправил полотенце и набросил его на шею своего клиента. Этого короткого мига Самюэлю было достаточно, чтобы рассмотреть военную форму.

Глаза у него стали круглыми, как мои шарики для игры, только раза в три больше.

– Та-та-та, – пробормотал он, – та-та-та…

– Да уж, – сказал Альбер, – много народу сегодня.

Самюэль пригладил усы.

– Не беда, – сказал он, – зайду попозже.

– Конечно, моё почтение супруге.

Но Самюэль продолжал стоять столбом, тараща глаза на невиданных посетителей.

– Непременно передам, – пробормотал он, – непременно, непременно.

Он ещё несколько секунд постоял, не в силах сдвинуться с места, а затем тихонечко удалился, ступая так, словно шёл по минному полю.

Примерно через тридцать секунд весь квартал, от улицы Эжена Сю до самого Сент-Уана, включая подсобки всех еврейских ресторанчиков и кладовки всех кошерных мясных лавок, был в курсе, что Жоффо-старший стал официальным парикмахером вермахта.

Это была сенсация века.

Разговор в салоне становился всё более задушевным, чему немало способствовал папа.

Эсэсовец заметил в зеркале наши макушки.

– Ваши мальчишки?

Папа улыбнулся.

– Да, моя шпана.

Эсэсовец растроганно покачал головой. Просто не верится, что в 1941-м СС могли умиляться при виде маленьких евреев.

– Да, – произнёс он, – гнусная вещь война. А виноваты во всём евреи.

Папа и бровью не повёл, продолжая орудовать ножницами, а затем взял в руки электрическую машинку.

– Вы думаете?

Немец закивал с видом абсолютной убеждённости.

– Совершенно уверен в этом.

Папа в последний раз прошёлся машинкой по его вискам, зажмурив один глаз, как делают художники. Лёгким движением убрал полотенце, поднёс зеркало. Эсэсовец довольно улыбнулся.

– Превосходно, спасибо.

Чтобы рассчитать их, папа встал за кассу. Стоя вплотную к нему, я видел высоко над собой его широко улыбающееся лицо.

Солдаты надели свои фуражки.

– Вам всё понравилось, вы довольны?

– О да, всё замечательно.

– Так вот, прежде чем вы уйдёте, – сказал папа, – должен уведомить вас, что все, кого вы тут видите, – евреи.

В молодости папа немного играл в театре, и по вечерам, рассказывая нам свои истории, он сопровождал их выразительными жестами и мимикой в духе системы Станиславского.

В эту минуту ни один актёр не мог бы стоять на сцене с большим величием, чем глава семейства Жоффо за своим прилавком.

Время в салоне остановилось. Первым встал Кремьё, он сжимал руку сына, и тот тоже поднялся с места. Остальные последовали за ними.

Дювалье не произнёс ни слова. Франсуа Дювалье, сын Жака Дювалье и Ноэми Машёгран, практикующий католик, некогда крещённый в церкви Сент-Эсташ, отложил газету, спрятал трубку в карман и тоже встал. Теперь мы все стояли.

Эсэсовец не дрогнул, только губы у него будто бы стали ещё тоньше.

– Я говорил о богатых евреях.

Монеты звякнули о стеклянную панель прилавка, послышался скрип сапог.

Они должны были уже дойти до конца улицы, а мы всё стояли и стояли, замерев от ужаса, и мне на мгновение померещилось, что какая-то злая фея из сказки обратила нас в камень на веки вечные.

Когда чары рассеялись и все медленно вернулись на свои места, я понял, что нас не накажут.

Прежде чем снова взяться за ножницы, папа потрепал нас с братом по голове, и я крепко зажмурился, чтобы Морис не увидел, как я реву второй раз за день.

– Угомонитесь, пожалуйста!

Это мама кричит через перегородку. Как обычно, она заходит к нам перед сном проверить, почищены ли зубы, уши и ногти. Слегка поправляет подушки, подтыкает одеяла, целует нас и выходит из комнаты. И, как обычно, не успевает за ней закрыться дверь, как моя подушка летит в темноте прямиком в Мориса, который ругается последними словами.

Мы часто дерёмся, особенно по вечерам, когда сильно не пошумишь. Начинаю чаще всего я.

Напряжённо ловлю каждый звук. Справа зашуршали простыни – значит, Морис встал с кровати, я узнаю этот протяжный скрип пружины. Сейчас набросится. Мои тоненькие мышцы напряжены, я задыхаюсь от страха и радостного предвкушения, готовясь к яростной схватке…

В комнате вспыхивает свет.

Ослеплённый, Морис бросается в кровать, а я пытаюсь изо всех сил сделать вид, что крепко сплю.

Это папа.

Бессмысленно притворяться, нам никогда не удаётся его провести.

– Продолжение истории, – говорит он.

Восторг! Ничего лучше и вообразить себе нельзя.

Эти папины рассказы остаются для меня одним из лучших воспоминаний о детстве, как бы рано оно для меня ни кончилось. Иногда по вечерам он входил, усаживался на кровать ко мне или к Морису и принимался рассказывать истории о дедушке.

Все дети любят слушать истории, но для меня они имели особенное значение. Главным героем в них был мой дед, его дагерротип в овальной рамке висел в салоне парикмахерской. От времени бумага выцвела, и его суровое усатое лицо стало блёкло-розовым, будто детская пелёнка. Под ладно сидящей одеждой угадывалась мощная мускулатура, ещё более заметная из-за неестественной позы, на которой, должно быть, настоял фотограф. Дед опирался на спинку стула, казавшуюся до смешного хлипкой, готовой в любую минуту рассыпаться в прах под рукой колосса.

Папины рассказы слились в моей памяти в одно бесконечное приключение, эпизоды которого следовали один за другим, как части складного стола, на фоне занесённых снегом просторов и улиц, петляющих в городах с золочёными куполами.

У деда было двенадцать сыновей, он был зажиточным и щедрым человеком, которого знал и уважал весь Елизаветград, большое поселение к югу от Одессы, в российской части Бессарабии.

Он жил счастливо и мирно правил своим многочисленным семейством до того дня, пока не начались погромы.

Всё свое детство я слушал на ночь истории о погромах. Я видел как наяву приклады ружей, которыми колотят в двери и выбивают стекла, бегущих в страхе крестьян, языки пламени на бревенчатых стенах изб, яростные удары сабель, пар, валящий от мчащихся лошадей, блики на шпорах и над всем этим действом, в клубах дыма, – гигантскую фигуру моего предка Якова Жоффо.

Мой дед был не из тех, кто бездействует, когда его друзей убивают.

По вечерам он снимал свой цветастый халат, спускался в погреб и в тусклом свете лампы одевался, как простой мужик. Поплевав на ладони, он сначала проводил ими по выложенной камнем стене, а потом по лицу. И так, измазавшись грязью и копотью, дед шёл к казармам и притонам, где бывали солдаты. Он поджидал в темноте группу в три-четыре человека, разбивал им головы о стены, неспешно и без гнева, с чистой совестью праведника, и возвращался домой довольный, напевая еврейский мотив.

Затем погромы участились; дед понял, что его карательные экспедиции не дают результата, и с сожалением отказался от них. Он созвал всех своих и объявил, что, как ни печально, ему не под силу в одиночку прикончить три батальона, которые царь отправляет в их края.

Это значило, что нужно спасаться, и без промедления.

Далее следовал красочный рассказ о том, как семейство деда шло через всю Европу по дорогам Румынии, Венгрии, Германии, где ненастные ночи сменялись кутежами, а смех соседствовал с горем и смертью.

В этот вечер мы слушали, как и всегда, зачарованно раскрыв рты. То обстоятельство, что Морису было уже двенадцать, ничего не меняло.

На обоях плясали тени от лампы, и руки папы двигались где-то под потолком. Перед моим взором проплывали лица беглецов, перепуганных женщин и дрожащих детей с затуманенными от страха глазами. Они покидали мрачные, залитые дождями города с причудливыми зданиями, пробирались страшными извилистыми тропами, шли по замерзшим степям, а затем, в один прекрасный день, достигали последнего рубежа. Тучи рассеивались, и весь табор оказывался в прелестной равнине, где мягко светило солнце, пели птицы, росли деревья, колосились поля и виднелась деревенька с колокольней. У дверей белёных домиков с черепичными крышами мирно сидели благостные старушки с шиньонами.

На самом высоком здании было написано: «Свобода – Равенство – Братство». И тогда скитальцы, шедшие пешком, бросали наземь свои котомки, а те, кто был в повозках, – натягивали вожжи. В их глазах больше не было страха, ведь они понимали, что наконец пришли. Они были во Франции.

Я всегда считал, что в любви французов к своей стране нет ничего особенного, настолько она естественна и понятна. Но я точно знаю, что никто не любил Францию больше, чем папа, родившийся за восемь тысяч километров отсюда.

Подобно детям школьных учителей в то время, когда светское образование во Франции впервые стало обязательным и доступным для всех, мне приходилось слушать бесконечные наставления, где папа вперемешку толковал о нравственности, гражданском самосознании и любви к родине.

Он никогда не мог пройти мимо мэрии XIX округа без того, чтобы не сжать слегка мою руку и, указывая подбородком на буквы на фронтоне, спросить:

– Знаешь, что значат эти слова?

Я рано научился читать, и в пять лет я уже мог прочесть эти три слова.

– Да, Жозеф, именно так. И покуда эти слова остаются там, нас в этой стране никто не тронет.

И так действительно было – до какого-то момента. Однажды во время ужина, когда немцы уже заняли Францию, мама спросила:

– Ты не думаешь, что теперь, когда они тут, у нас будут проблемы?

Мы были наслышаны о том, какие порядки Гитлер завёл в Германии, Австрии, Чехословакии и Польше, где расовая политика быстро набирала обороты. Мама была русской и сама когда-то осталась на свободе лишь благодаря поддельным документам. Пройдя через такое, она не могла разделять прекраснодушного оптимизма папы.

Я мыл, а Морис вытирал тарелки. Альбер и Анри прибирались в салоне, через перегородку мы слышали, как они смеются.

Эффектным движением руки, словно актёр из труппы «Комеди-Франсез», папа дал понять, что бояться нечего.

– Здесь, во Франции, такого не случится. Никогда.

Но с некоторых пор всё труднее было верить в это. Первые сомнения возникли, когда ввели удостоверения личности, а особенно сильным ударом стало жёлтое объявление, приклеенное к нашей витрине какими-то типами в тренчах. Я запомнил того, что был повыше, с усами и беретом на голове. Не говоря ни слова, они наклеили объявление и тут же смылись, словно преступники.

– Спокойной ночи, дети.

Дверь закрылась, в комнате стало темно. Нам тепло в наших постелях, голоса глухо доносятся до нас, а потом стихают. Это самая обычная ночь, ночь 1941 года.

Глава III

– Твоя очередь, Жо.

Подхожу со своей курткой в руках. Восемь утра, на улице ещё совершенно темно. Мама сидит за столом с чёрной ниткой и наперстком на пальце. Её руки дрожат, она улыбается одними губами. Поворачиваю голову. Морис сидит неподвижно. Он приглаживает ладонью жёлтую звезду, пришитую крупными стежками к левому лацкану:

ЕВРЕЙ

Он смотрит на меня.

– Не волнуйся, и тебе медаль дадут.

Естественно, и мне дадут, и всему кварталу дадут. Этим утром, когда люди выйдут на улицу, они увидят, что посреди зимы вдруг началась весна и всё зацвело: каждый будет со своим громадным первоцветом в петлице.

С этой штукой на груди нам мало что остаётся делать вне дома: в кино больше нельзя, в поезда нельзя, а может, скоро нельзя будет играть в шарики и ходить в школу? Это был бы не такой уж и плохой расовый закон.

Мама натягивает нитку, откусывает её у самой материи, и вот, у меня теперь есть своё клеймо. Пальцами мама слегка разравнивает звезду, как делают портнихи в больших модных домах, когда заканчивают какой-нибудь сложный шов.

Когда я натягиваю куртку, входит папа. Он свежевыбрит, от него пахнет мылом и спиртом. Он смотрит на звёзды, потом на маму.

– Так-так, – говорит он, – так-так…

Беру портфель и целую маму. Папа меня останавливает.

– Ты ведь знаешь, что теперь нужно сделать?

– Нет.

– Стать лучшим в школе. Понимаешь, почему?

– Да, – говорит Морис, – назло Гитлеру.

Папа смеётся.

– Можно и так сказать.

На улице холодно, наши ботинки с деревянными подошвами стучат по мостовой. Не знаю, почему мне захотелось обернуться и посмотреть на наши окна – они были прямо над парикмахерской. Мама с папой глядели нам вслед. Они здорово сдали за последние несколько месяцев.

Морис идёт впереди, глубоко дыша, чтобы видеть, как изо рта валит пар. Я слышу, как звенят шарики у него в карманах.

– Думаешь, нам их долго носить?

Он останавливается, чтобы заглянуть мне в лицо.

– Понятия не имею. А тебе что, не всё равно?

Я пожимаю плечами.

– Ну вот ещё. Эта штука ничего не весит и носиться не мешает, так что…

Морис ухмыляется.

– Так что, раз тебе всё равно, чего ж ты её под шарфом прячешь?

Этот тип всегда всё видит.

– Ничего я не прячу. Это ветер мне шарф сбил.

Морис посмеивается.

– Да-да, друг, так и есть.

До школы осталось меньше двухсот метров, я вижу решётку и двор с каштанами, чёрными в это время года. Впрочем, каштаны во дворе школы на улице Фердинан-Флокон всегда казались мне чёрными. Может быть, скованные железными решётками и бетонным покрытием, они уже давным-давно умерли? Деревья не должны так жить.

– Эй… Жоффо!

Это кричит Зерати. Мы дружим с подготовительного класса, сколько штанов мы с ним на пару просидели на этих треклятых школьных скамейках.

Он бежит, чтобы нагнать меня, и в прорези его шерстяного шлема виден только красный нос. На руках у Зерати варежки, а сам он укутан в накидку, которую я вижу на нём каждую зиму.

– Привет.

– Привет.

Он смотрит на меня, задерживает взгляд на моей груди и округляет глаза. Я сглатываю. Когда тебе мало лет, молчание кажется очень долгим.

– Вот же чёрт, – бормочет он, – везёт же некоторым, потрясно выглядит.

Морис прыскает со смеху, и я тоже, меня охватывает чувство невероятного облегчения. Втроём мы входим во двор школы.

Зерати всё не может прийти в себя.

– Подумать только, это как орден носить. Везёт же вам.

Мне хочется сказать ему, что я ничем не заслужил этот орден, но его реакция меня успокаивает, в глубине души я с ним согласен – звезда похожа на большую медаль, она не блестит, но её хорошо видно.

В крытой галерее внутреннего двора ребята стоят группками или носятся, лавируя между столбами, поддерживающими крышу.

– Пацаны, вы Жоффо видели?

У Зерати не было злого умысла, напротив, ему хотелось показать меня товарищам, немножко похвастаться мною, как будто я совершил какой-то подвиг, и он хотел, чтобы все об этом узнали.

Вокруг меня образовывается круг.

Крабер усмехается, в свете фонаря я хорошо вижу его лицо.

– Ты тут не один такой, кое-кто и в старших классах пришёл с такой же штукой.

За его спиной раздаются возгласы. Из тени выплывают два новых лица, и они не улыбаются.

– Так ты еврей?

Сложно ответить «нет», когда это написано на отвороте твоей куртки.

– Это из-за евреев идёт война.

Кажется, что-то подобное я недавно уже слышал…

Зерати стоит в изумлении. Он совсем тщедушный, и когда мы меряемся мускулами, он всегда на последнем месте: сколько бы он ни напрягал свои бицепсы, их почти не разглядеть под кожей. Так вот, несмотря на это, он поворачивается к старшекласснику.

– Ты что, совсем того? Это Жо виноват, что война идёт?

– Разумеется. Их всех надо вышвырнуть, этих жидов.

Перешептывания.

Но что же произошло? Я был обычным мальчишкой, играл в шарики, раздавал тумаки, носился вместе со всеми, играл, учил уроки, мой папа и братья работали в парикмахерской, мама вела хозяйство, по воскресеньям папа брал нас в Лоншан поглазеть на лошадей и проветриться, в будни я сидел за партой – вот и вся моя жизнь. И вдруг на меня нацепили клочок ткани и я стал евреем.

Еврей. Да что это значит-то, скажите, пожалуйста? Что за «еврей» такой? Во мне поднимается гнев, помноженный на злость от непонимания происходящего.

Круг сжимается.

– Видел, какой у него носяра?

Мне вспомнился огромный цветной плакат, висевший над обувной лавкой на улице Маркаде, прямо на углу. На нём был изображен паук, ползущий по земному шару, огромный мохнатый паук с человеческой головой и с отвратительной рожей вместо лица: глаза-щёлочки, оттопыренные уши, мясистые губы и ужасающих размеров нос, загнутый, как лезвие сабли. Внизу было написано что-то вроде: «Еврей, который хочет завладеть миром». Мы с Морисом часто проходили мимо, но монстр с плаката нас ни капли не занимал: какое отношение он мог иметь к нам? Мы не были пауками и, слава богу, не обладали подобными физиономиями. Я был белокурый, голубоглазый и с таким же точно носом, как у всех на свете. Поэтому и речи быть не могло о том, что этот «еврей» – я.

И вот нежданно-негаданно этот идиот талдычит мне, что у меня нос, как на плакате! И только потому, что на куртке у меня нашита звезда.

– Что не так с моим носом? Он не такой, как был вчера?

На это кретин-переросток не нашёл что сказать. Он все ещё искал слова, когда прозвенел звонок.

Прежде чем построиться, я увидел Мориса на другом конце двора, вокруг него было с десяток ребят. Там шла перепалка. Когда он становился в ряд, вид у него был мрачный. Я почувствовал, что если бы не звонок, драки было не миновать.

Немного потянув время, чего обычно за мной не водилось, я встал в самом конце очереди. Мы проследовали по два человека в ряд перед стариком Булье, и я очутился на своём месте рядом с Зерати.

Первым уроком стояла география. Меня уже довольно давно не вызывали к доске, и я чуял, что учитель почти наверняка меня спросит. Он обвёл нас глазами, как делал каждое утро, но взгляд его не задержался на мне; в конце концов за своей двойкой к доске отправился Рафар. Это произвело на меня нехорошее впечатление: а вдруг я уже ничего не значил, уже не был таким же учеником, как все остальные? Ещё несколько часов тому назад я бы возрадовался такому повороту, но сейчас мне было не до смеха. За что они все на меня взъелись? Они или пытались навешать мне, или не замечали меня.

– Возьмите тетради. На полях поставьте дату. Подзаголовок: «Борозда Роны».

Я сделал, как все, но то, что меня не вызвали, не давало мне покоя. Нужно было разобраться в этом, нужно было выяснить, существую ли я ещё или же стал пустым местом.

У старого Булье была мания: тишина в классе. Он желал слышать, как пролетает муха, и, если кто-то начинал болтать, ронял перо или ещё что-нибудь, он тут же наставлял на виновного указательный палец и обрушивал на него приговор, словно нож гильотины: «На перемене идёшь в угол и заполняешь тридцать строк в тетради выражением «отныне издавать меньше шума» – проспрягаешь его в настоящем, прошедшем и будущем времени».

Я положил свою грифельную доску на край парты. Это была настоящая грифельная доска, что в те времена было редкостью – почти у всех моих одноклассников было нечто вроде прямоугольников из чёрного картона, которые боялись влаги и на которых было трудно писать. А моя была настоящей, с деревянной рамкой и отверстием, в которое вдевалась верёвочка для губки.

Я слегка подтолкнул её кончиком пальца. Немного покачавшись, она рухнула на пол. Бабах.

Учитель, писавший на доске, обернулся. Он посмотрел на мою доску, лежащую на полу, а потом на меня. Все глаза в классе были прикованы к нам. Не так-то часто ученик напрашивается на наказание. Такого, вероятно, вообще никогда не бывало, но этим утром я бы дорого дал за то, чтобы учитель ткнул в меня пальцем и сказал: «Остаёшься после занятий». Это было бы доказательством того, что ничего не изменилось, что я всё так же был обыкновенным школьником, которого можно похвалить, наказать, вызвать к доске.

Мсье Булье посмотрел на меня, а затем взгляд его стал отрешённым, как будто бы все его мысли вдруг дружно испарились. Он медленно взял со своего стола большую линейку и ткнул ею в карту Франции, висящую на стене. Прочертив линию от Лиона к Авиньону, он сказал:

– Борозда Роны отделяет древние горные массивы от более молодых гор Центрального массива…

Урок начался, и я понял, что школа для меня закончилась.

Я машинально написал изложение, а затем раздался звонок на перемену. Зерати ткнул меня локтем.

– Пошли скорее.

Я вышел во двор, и в ту же минуту вокруг меня завертелся вихрь.

– Жид! Жид! Жид!

Они приплясывали вокруг, как в хороводе. Один из ребят толкнул меня в спину, и я налетел на чью-то грудь, ещё толчок – и меня отбросило назад; как-то удержавшись на ногах, я ринулся вперёд, чтобы прорвать кольцо. Мне это удалось, и я увидел Мориса, который отбивался в двадцати метрах от меня. Снова раздались крики, и на меня обрушился новый удар.

– Жид! Жид! Жид!

Я выбросил кулак вперёд и получил сильный удар в бедро. Было ощущение, что на меня наваливается вся школа и я сейчас задохнусь.

Раздался треск моей рвущейся формы, и я получил мощный удар в ухо.

Конец этому положил свисток смотрителя. Сквозь туман я видел, как он приближается.

– Что тут такое происходит? А ну разошлись, живо!

Чувствуя, как раздувается ухо, я поискал глазами Мориса. У него на колене был плотно повязан носовой платок. Пятна были коричневыми, кровь уже подсыхала. Мы не успели перекинуться и парой слов, нужно было идти в класс.

Я сел на своё место. Прямо перед собой, над чёрной доской, я видел портрет маршала Петена[3]. Красивый, преисполненный достоинства человек в генеральском кепи. Ниже шли слова: «Я выполняю свои обещания, даже если они даны другими» и росчерк.

Я размышлял о том, кому же он мог пообещать, что я должен буду носить жёлтую звезду. К чему всё это идёт? Что будет дальше? И за что меня тут хотят отлупить?

Больше всего в то утро мне запомнились не тумаки и не безразличие взрослых, а то, что мне никак не удавалось постигнуть смысл происходящего. Кожа у меня была того же цвета, что у других, лицо ничем не выделялось. Мне доводилось слышать, что в мире существуют разные религии, и в школе рассказывали, что раньше людей из-за этого преследовали, но у меня не было никакой религии. По четвергам я даже ходил с мальчишками из нашего квартала на внеклассные занятия при католической церкви, на заднем дворе которой мы играли в баскетбол. Мне там очень нравилось, нам давали хлеб и шоколад, тот самый шоколад времен Оккупации, у которого внутри была белая, немного вязкая сладковатая начинка. А иногда настоятель даже добавлял к этому угощению сушёный банан или яблоко… Мама была спокойна, когда мы были там, это ей нравилось куда больше, чем наши шатания по улицам и на блошином рынке у Порт Сент-Уан, или, того хуже, мародёрство на развалинах снесённых домов, откуда мы таскали доски, чтобы соорудить себе хижину или деревянные мечи. Так чем же я отличался от других?

Половина двенадцатого. Ухо всё так же болит. Одеваюсь и выхожу на улицу. Холодно, Морис ждёт меня. Его ободранное колено больше не кровит. Мы не обмениваемся ни единым словом, незачем. Вместе идём вверх по улице.

– Жо!

Кто-то бежит за мной.

Это Зерати.

Он немного запыхался от бега. В руке у него холщовый мешочек, перевязанный шнурком. Он протягивает его мне.

– Давай меняться.

Он красноречиво показывает пальцем на лацкан моей куртки.

– На твою звезду.

Морис молчит, он ждёт, что будет дальше, постукивая одной деревянной подошвой о другую. Решаюсь, не раздумывая.

– Ладно.

Звезда пришита грубыми стежками, нитка не очень прочная. Просовываю палец, потом два и рывком отдираю её.

– На.

Глаза Зерати сияют.

Моя звезда. В обмен на мешок с шариками.

Такой была моя первая сделка.

Папа вешает свой рабочий халат на вешалку за кухонной дверью. Мы больше не едим в столовой, чтобы экономить тепло. Перед тем, как сесть за стол, он осматривает нас: моё раздутое ухо, мою порванную форму, колено Мориса и его глаз, который понемногу становится синевато-лиловым.

Папа опускает ложку в тарелку с лапшой, встряхивает головой и заставляет себя улыбнуться, что удаётся не сразу. Он жуёт, с трудом проглатывает и смотрит на маму; её руки, лежащие по обе стороны от тарелки, дрожат.

– Сегодня в школу больше не идёте, – говорит он.

Мы с Морисом роняем ложки на стол. Я прихожу в себя первым:

– Правда? Но мой портфель?

Папа небрежно машет рукой.

– Я схожу за ним, не волнуйся. После обеда делайте что хотите, но вернитесь домой до темноты, у меня к вам есть разговор.

Помню, как на меня нахлынули радость и облегчение. Целых полдня свободы, в то время как другие будут учиться! Так им и надо – отыграемся за то, что они не хотят нас знать. Пока они будут корпеть над задачками и покрываться плесенью над причастиями, мы будем наслаждаться опьяняющей свободой городских улиц, самых лучших в мире – улиц нашего королевства.

Мы бегом поднялись по улицам, ведущим к церкви Сакре-Кёр. Там фантастические лестницы, с перилами, которые сделаны специально для того, чтобы съезжать по ним, обжигая ягодицы о ледяной металл. А ещё там есть скверы, деревья и голодные коты, которых консьержки ещё не успели пустить на рагу.

Мы неслись по пустым улицам, где рыскали редкие такси на газгене[4] да время от времени попадались велосипедисты. Перед Сакре-Кёр мы увидели немецких офицеров в длинных накидках, доходивших им до пят, и с кортиками на поясе. Они смеялись и фотографировались. Мы обошли их стороной и вернулись домой, соревнуясь по дороге, кто кого быстрее догонит.

На бульваре Мажента мы притормозили, чтобы перевести дух, и присели на ступенях какого-то дома. Морис пощупал колено, заново перевязанное мамой.

– Пойдём на дело ночью?

Я киваю.

– Пойдем.

Нам случалось иногда проделывать «дела», когда весь дом спал. С бесчисленными предосторожностями мы открывали дверь своей комнаты и, успокоенные тишиной пустого коридора, босиком спускались по лестнице так аккуратно, что не скрипела ни одна ступенька. Это была та ещё задачка. Нужно было сначала тихонько коснуться ступеньки кончиками пальцев, затем медленно опустить ступню, но при этом не становиться на пятку. Очутившись в парикмахерской, мы проходили вдоль кресел, и начиналась самая волнующая часть.

С улицы внутрь не проникал ни один лучик света, так как железные ставни были закрыты. В кромешной тьме я на ощупь находил так хорошо знакомый мне прилавок; пальцы касались упаковок с бритвенными лезвиями, скользили по полой стеклянной панели, за которой папа рассчитывался с клиентами, и наконец добирались до выдвижного ящика. В нём всегда вперемешку лежали мелкие монеты. Мы запускали туда руки и возвращались к себе наверх. Вот почему в детстве у нас никогда не было недостатка в лакрице. Эти похожие на резину черные батончики, от которых слипались не только зубы, награждали нас хроническими запорами.

Решено, сегодня снова играем в грабителей.

Упиваясь нежданной свободой, мы позабыли и думать о том, что случилось утром, мы наслаждались тем, что можно было шататься по городу, покуривая сигареты с эвкалиптом.

Эти сигареты были настоящей находкой. Во времена Оккупации мужчины должны были довольствоваться мизерной порцией табака, выдававшейся раз в десять дней. Я заходил в аптеку и печально смотрел на типа за прилавком.

– Я бы хотел купить сигареты с эвкалиптом для дедушки, у него астма.

Иногда приходилось виться ужом, но чаще всего этот трюк срабатывал, и я триумфально выходил с пачкой сигарет в руках, которую мы открывали, едва отойдя от аптеки. После чего с сигареткой в зубах и засунув руки в карманы, окутанные пахучим облаком, мы дефилировали по улице с видом хозяев жизни, а лишённые табака взрослые бросали на нас гневные взгляды. Этими сигаретами мы часто делились с Дювалье, с Биби Коэном и со старьёвщиками нашего квартала, которые принимали их с благодарностью, но с первой же затяжки начинали сокрушаться, что приходится курить такую дрянь. Вонь от этого поддельного курева была премерзкой – может статься, что это навсегда отбило мне охоту курить что бы то ни было, даже настоящие сигареты.

В сквере на Монмартре Морис внезапно сказал:

– Идём домой, уже поздно.

Он был прав. На горизонте за куполом Сакре-Кёр начинали сгущаться сумерки. Внизу под нами расстилался город, уже тронутый тут и там вечерней мглой, словно шевелюра начинающего седеть человека. На какое-то время мы погрузились в молчаливое созерцание. Я любовался крышами и размытыми очертаниями памятников вдалеке. Тогда я ещё не знал, что смотрю на этот такой знакомый мне пейзаж в последний раз. Я не знал, что через несколько часов мое детство закончится.

Придя на улицу Клинянкур, мы обнаружили, что парикмахерская закрыта. За последнее время многие из наших друзей уехали из города. Из разговоров, которые родители вели вполголоса, я выхватывал имена постоянных клиентов – тех, кто приходил в парикмахерскую, а вечером заглядывал на чашку кофе – почти все они разъехались.

Я частенько различал и другие слова: аусвайс, немецкая комендатура, демаркационная линия… И названия городов: Марсель, Ницца, Касабланка.

Мои братья уехали в начале года, не вдаваясь в объяснения. Работы в парикмахерской становилось всё меньше. Иногда в салоне, где некогда было так людно, не оставалось никого, кроме хранившего нам верность Дювалье.

Однако ещё ни разу папа не закрывал парикмахерскую посреди недели, как сейчас.

Мы с порога услышали его голос, доносившийся из нашей комнаты. Он лежал на кровати Мориса, положив руки под голову, и разглядывал наши владения, словно желая увидеть их нашими глазами.

Когда мы вошли, папа встряхнулся и сел. Мы с Морисом устроились на кровати напротив. Папа начал говорить, и его длинный монолог потом долго звучал у меня в ушах. Я до сих пор его слышу.

Мы слушали его так внимательно, как никогда прежде.

– Вот уже сколько раз, – начал он, – с тех пор как вы стали что-то понимать, я рассказывал вам истории, непридуманные истории про ваших родственников. А сегодня я понял, что никогда не рассказывал вам про себя.

Он улыбнулся и продолжил:

– Это не такая уж увлекательная история, сомневаюсь, что вы бы захотели слушать её долгими вечерами, но главное я расскажу. Когда я был маленьким, гораздо меньше, чем вы сейчас, я жил в России. Во главе этой страны стоял всемогущий правитель, которого называли царём. Этот царь, вот как немцы сейчас, любил воевать и придумал такую штуку: он отправлял эмиссаров…

Он останавливается и сдвигает брови.

– Вы знаете, кто такие эмиссары?

Я киваю, и хотя у меня нет ни малейшей идеи о том, кто это такие, совершенно ясно, что это малоприятные личности.

– Так вот, он отправлял эмиссаров в деревни, и там они забирали маленьких мальчиков вроде меня и увозили их в лагеря, где из них делали солдат. Им выдавали военную форму, учили шагать в ногу, беспрекословно слушаться приказов, а ещё убивать врагов. И вот, когда пришёл мой черёд отправиться с эмиссарами, которые приехали в деревню за мной и моими маленькими товарищами, папа позвал меня на разговор…

Его голос сорвался, но затем он продолжил:

– Как я сегодня позвал вас.

Снаружи уже было совсем темно, я едва различал папу на фоне окна, но никто из нас и не подумал зажечь свет.

– Он привёл меня в комнатку на ферме, где он любил запираться, чтобы подумать спокойно, и сказал: «Сынок, ты хочешь быть царским солдатом?» Я сказал: «Нет». Мне было известно, что со мной будут плохо обращаться, и я не хотел становиться солдатом. Люди часто думают, что все мальчишки мечтают стать военными, так вот, как вы можете видеть – это не так. В любом случае это было не так для меня.

«Раз так, – сказал он, – то думать тут нечего. Ты маленький мужчина, и ты должен уйти. Ты отлично справишься, потому что ты не дурак». Я согласился и, расцеловав отца и сестер, ушёл. Мне было семь лет.

Пока папа говорил, я слышал, как мама ходит, накрывая на стол. Мне казалось, что Морис рядом со мной окаменел.

– Нужно было зарабатывать на жизнь и при этом не попасться в лапы русским – уж поверьте, мне нелегко приходилось. Кем я только не был, за краюшку хлеба чистил снег лопатой вдвое больше себя. Встречались славные люди, которые мне помогали, и другие, плохие. Я научился управляться с ножницами и стал парикмахером, исходил много мест. Три дня в одном городе, год в другом, а потом пришёл сюда, где мне улыбнулась удача. У вашей мамы похожая история, да и многие ведь через такое прошли. Мы с ней познакомились в Париже, влюбились друг в друга, поженились, и родились вы. Проще не придумаешь.

Он замолкает и мне кажется, что я вижу, как он перебирает пальцами бахрому на моём покрывале.

– Я открыл эту парикмахерскую, сначала совсем небольшую. Если я что и заработал, то обязан этим только себе…

Кажется, он хочет что-то добавить, но останавливается на полуслове, и его голос вдруг становится глуше.

– Знаете, почему я вам все это рассказываю?

Я знал, но не решался произнести это вслух.

– Да, – говорит Морис, – потому что мы тоже должны уйти.

Он делает глубокий вдох.

– Да, дети, вы уйдёте, сегодня же, пришёл ваш черёд.

Он взмахивает руками со сдержанной нежностью.

– И вы знаете, почему так надо сделать. Вы не можете каждый день приходить домой в таком виде. Я знаю, что вы храбрые мальчишки и умеете постоять за себя, но надо понимать одну вещь – если вас двое против десяти, двадцати или ста, храбростью будет не лезть в бутылку и убраться из этого места. Кроме того, есть причина и поважнее.

Я чувствовал, как к горлу подступает комок, но знал, что не заплачу – вчера я еще мог бы разреветься, но теперь всё было иначе.

– Сами видите, немцы обращаются с нами всё хуже и хуже. Сначала постановка на учёт, объявление на парикмахерской, проверки в лавке, теперь вот жёлтая звезда, а завтра жди ареста. Значит, надо уносить ноги.

Я так и подскочил.

– А ты, а вы с мамой?

В темноте я увидел, что отец жестом просит нас успокоиться.

– Анри и Альбер уже в свободной зоне[5]. Вы уедете сегодня вечером. Мы с мамой уладим кое-какие дела и тоже уедем.

Он издал небольшой смешок и, наклонившись, положил руки нам на плечи.

– Не волнуйтесь, русские до меня семилетнего не добрались, куда уж нацистам в мои пятьдесят меня сцапать.

Я выдохнул. Выходило, что мы расстаёмся, но обязательно найдём друг друга после войны, которая когда-нибудь да кончится.

– А сейчас вы должны как следует запомнить то, что я скажу. Вы уходите сегодня вечером, едете на метро до вокзала Аустерлиц и там покупаете билет в Дакс. В Даксе вы должны перейти через демаркационную линию. Само собой, нужных документов у вас нет, надо будет выкручиваться на месте. Возле Дакса есть деревня Ажетмо, там найдёте людей, которые помогают перебираться через линию. Как только перейдёте на ту сторону, вы спасены. Ваши братья в Ментоне, сейчас покажу на карте, где это, совсем близко от итальянской границы. Вы их разыщете.

Морис подаёт голос:

– Но билет на поезд?..

– Не волнуйся. Я дам вам денег, и смотрите в оба, не потеряйте и не провороньте их. У каждого из вас будет по пять тысяч франков.

Пять тысяч франков! Даже в дни больших ограблений у меня никогда не было больше десяти франков в кармане. Какое богатство!

Но разговор не окончен, и по тону отца я понимаю, что самого главного он ещё не сказал.

– И последнее, – говорит он, – вам надо усвоить одну вещь. Вы евреи, но вы никогда никому об этом не скажете. Слышите: НИКОГДА.

Мы одновременно киваем.

– Вы не признаетесь в этом даже лучшему другу, не произнесёте такого даже шёпотом, вы всегда будете это отрицать. Вы меня хорошо поняли? Всегда. Жозеф, подойди.

Я встаю и подхожу, отца уже совсем не видно в темноте.

– Ты еврей, Жозеф?

– Нет.

Резкий хлопок, он даёт мне затрещину. Никогда раньше отец не бил меня.

– Не лги, Жозеф, ты еврей?

– Нет.

Сам того не сознавая, я выкрикнул это «нет» уверенно, твёрдо.

Отец встал.

– Вот и хорошо, – говорит он, – это всё, что я хотел вам сказать. Теперь вы всё поняли.

Щека ещё горит, но на языке вертится вопрос, не дающий мне покоя с самого начала разговора. Я должен получить на него ответ.

– Папа, а что такое еврей?

На сей раз отец зажигает маленькую лампу с зелёным абажуром, стоящую на тумбочке у кровати Мориса. Я любил эту лампу, она испускала мягкий ласковый свет, который мне уже больше не доведётся увидеть.

Отец почесал голову.

– Что ж, не хочется в этом признаваться, Жозеф, но, по правде, я и сам толком не знаю.

Так как мы продолжаем смотреть на него, он, должно быть, чувствует, что надо сказать что-то ещё, иначе нам может показаться, что он увиливает от ответа.

– Раньше, – говорит он, мы жили в стране, откуда нас изгнали, и тогда мы разбрелись по всему свету, но бывают времена – как сейчас, – когда это снова случается. На нас опять открыли охоту, а значит, нам опять нужно бежать и где-то переждать, пока охотник не выбьется из сил. Всё, пора ужинать, вы уходите сразу же после еды.

Я не помню, что мы ели, в памяти у меня осталось только стук ложек, негромкие просьбы передать воду, соль и так далее. На соломенном стуле у двери лежали наши плотно набитые перекидные сумки, со сменным бельём, туалетными принадлежностями, аккуратно сложенными носовыми платками.

Часы в коридоре пробили семь раз.

– Ну что ж, пора, – сказал папа, – мы вам всё собрали. В сумке у каждого из вас, в том кармане, который закрывается на молнию, лежат деньги и записка с точным адресом Анри и Альбера. Сейчас я дам вам два билета на метро, попрощайтесь с мамой и уходите.

Мама помогла нам надеть пальто, завязать шарфы. Подтянула нам носки. Всё это время она улыбалась, и всё это время слёзы текли у неё из глаз. Она прижала мокрую щёку к моему лбу; губы у неё тоже были влажными и солёными от слёз.

Папа помог ей встать и рассмеялся самым натянутым смехом, который я когда-либо слышал.

– Да что же это, – воскликнул он, – можно подумать, что они уезжают навсегда и что это какие-то несмышлёныши! Всё, идите, и до скорой встречи, дети.

Он быстро целует нас и подталкивает к лестнице. Сумка оттягивает мне плечо. Морис распахивает дверь в темноту ночи.

Родители не пошли вниз, чтобы проводить нас. Позже, когда всё было позади, я узнал, что папа ещё долго стоял после нашего ухода и раскачивался с закрытыми глазами, пытаясь унять боль, древнюю, как само время.

Мы ушли в непроглядную темноту безлюдных улиц, где вот-вот должен был наступить комендантский час.

С детством было покончено.

Глава IV

– Сюда, шевелись давай!

Морис хватает меня за рукав и вытаскивает из толпы. Я перелезаю через гору наваленных чемоданов и рюкзаков, мы пробираемся среди чужого багажа и взмокших людей.

– Идём, тут есть ещё один вход.

Мы на вокзале Аустерлиц. Поездов мало, но на платформах нет свободного места. Кто все эти люди? Тоже евреи?

Морис маневрирует, хитрит, перебегает, будто футболист, который должен провести невидимый мяч сквозь толпу застывших игроков. Я не отстаю, придерживая сумку, чтобы она не била меня по ногам.

– Сюда, тут надо больше пройти, но народу меньше.

Под высоким стеклянным потолком вокзала позвякивают тележки для багажа. Я вижу кучу пристегнутых велосипедов. Сквозь грязные стёкла угадываются набережные, Сена кажется чёрной пропастью, над которой слегка белеет мост. Дальше на фоне неба вырисовывается Нотр-Дам, а наш квартал там, ещё дальше.

Но об этом думать нельзя. Сейчас нужно сесть на поезд.

Мы пристраиваемся за носильщиком, который рассекает толпу своей тележкой с такой силой, словно это машина для расшвыривания людей. Это оказывается верной тактикой, так как секундой позже, оглушённые возгласами, окриками, свистками и раскатами громкоговорителей, мы оказываемся прямо у кассы. Очередь перед нами вьётся змеёй.

– Кто из первых пяти согласится, как думаешь?

Я смотрю на лица. У всех они вытянутые, раздражённые. Дама в светлом пальто пытается убрать под шляпу выбившиеся пряди. Складка у губ придаёт её лицу что-то суровое, мне это не нравится. Эта не согласится. Толстяк выглядит симпатичным, но я в нём не уверен.

– Третий мужчина в очереди, вон тот, в свитере с высоким горлом.

Морис подходит к нему и сразу переходит к сути:

– Мсье, у моего младшего брата нога болит… Мы ехали издалека, не пропустите ли вы нас…

Тип смотрит на нас, и на мгновение мне становится страшно, что он скажет «нет», потом он делает усталый жест, в котором смешиваются отзывчивость и покорность судьбе.

– Ладно, ребятки, минутой раньше, минутой позже, без разницы.

Морис благодарит его, и тут же подходит наша очередь.

– Два билета до Дакса в третьем классе.

Пока Морис рассчитывается, я забираю билеты. Забавно, но никто не обращает на нас внимания. Всем этим людям есть чем заняться и без двоих мальчишек, затерянных в огромной толпе; должно быть, они думают, что наши родители где-то тут.

Морис ведёт меня за собой и показывает на табло.

– Седьмой путь, – говорит он, – до отправления еще больше получаса, попробуем занять сидячие места.

В помещении вокзала клубится пар. Верхушки высоких железных колонн теряются в облаках испарений.

Вот и наш поезд. У Мориса вырывается ругательство. Есть отчего: вагоны набиты битком, люди стоят даже в проходах, в тамбурах. Нам нипочём не попасть внутрь. Сквозь открытые дверцы угадываются очертания чемоданов и сумок. Я вижу мужчину, который улёгся на полке для багажа, он с кем-то яростно переругивается.

– Пошли дальше.

Мы идём вдоль вагонов в надежде, что где-то в начале состава ещё остались свободные места, но забито абсолютно всё. Вдруг я подскакиваю: перед нами целых три пустых вагона! Ан нет, они отведены для немецких солдат. Эти пустующие сидения так и манят, но не будем искушать судьбу.

– Пошли вон туда.

Вагонная приступка расположена очень высоко. С трудом протискиваюсь между перегородкой и людьми, прижатыми к стеклу. Внутри спорят из-за забронированных мест, двое мужчин препираются, размахивая одинаковыми номерками и всё более повышая голос. Сидячие места искать бесполезно, их нет.

– Смотри, тут нормально будет.

Это небольшой закуток, одну из «стен» которого образует коричневый бок чьего-то большого фибрового чемодана с металлической ручкой. Тут мы сможем поставить свои сумки на пол и сесть сверху, уперевшись спиной в перегородку, которая отделяет купе от прохода.

Мы устаиваемся здесь бок о бок. Изучив содержимое своей сумки, я триумфально вытаскиваю оттуда свёрток. Внутри огромных размеров сэндвич с маслом и ветчиной – по тем временам настоящее чудо! Морис находит такой же у себя.

– Сядь так, чтобы не махать едой у всех перед носом, а то обзавидуются.

Я вгрызаюсь в сэндвич раз, второй, и мне начинает хотеться пить. Десять лет жизни отдал бы в эту минуту за стакан ледяного гренадина. Первый раз в жизни у меня при себе целое состояние, а я не могу даже гренадина купить. Состояние это, надо сказать, существенно уменьшилось после покупки билетов. Скоро от наших десяти тысяч франков останется всего ничего, а жить на эти деньги нужно будет ещё ого-го сколько времени. Но деньги можно заработать. Когда доберёмся до свободной Франции, придумаем, как прокормиться.

На пути напротив стоит другой состав, в нём почти никого нет – конечно, пригородная электричка; едва заметно, без рывка, она трогается. Но движется она по направлению к вокзалу, назад в Париж. Едва я открываю рот, чтобы поделиться этим удивительным открытием с братом, как осознаю свою ошибку: пустая электричка не движется, движемся мы.

Теперь всё, поехали. Встаю и прижимаюсь лбом к стеклу. Рельсы перекрещиваются, над нами проплывают какие-то переходы и металлические мосты. Мы ещё не набрали скорость, и в свете луны видно, как поблёскивает уголь вдоль путей. Линии каменных насыпей поднимаются и опускаются, словно волны.

Люди вокруг нас разговаривают. Сидящая на большом фибровом чемодане старушка смотрит на нас. Она кажется доброй и один в один напоминает бабушек, нарисованных в моей книге для чтения: такой же шиньон из седых волос, те же голубые глаза, кружевной воротничок, серые чулки.

– Далеко едете, мальчики?

Всё так же улыбаясь, она смотрит то на меня, то на Мориса.

– Вы без взрослых? У вас нет мамы и папы?

Я быстро осознаю, что отныне нам нужно остерегаться всех на свете, даже этой милой старушки, сошедшей со страниц школьной хрестоматии; нельзя ничего, абсолютно ничего ей рассказывать. Ответ Мориса едва можно разобрать из-за сэндвича:

– Есть, мы к ним и едем, им нездоровится. То есть это мама болеет.

Старушка опечалена, и я почти сержусь на Мориса за то, что он ей соврал, но он прав. Мы теперь обречены на то, чтобы говорить людям неправду. Мне вспоминается урок морального воспитания старого Булье: «человек должен всегда говорить правду», «лгунам никто не верит» и всё в этом духе. Чёртов трепач, сразу видно, что гестапо за ним никогда не гонялось.

– А как тебя зовут?

– Жозеф Мартен. А брата зовут Морис Мартен.

Она снова расплывается в улыбке и наклоняется к своей корзинке, которую прижимает к юбке.

– Что ж, Морис, могу поспорить, что тебе хочется пить после еды всухомятку.

В руке она держит бутылку лимонада. Морис оттаивает.

– Да, есть немножко, – говорит он.

Она внимательно смотрит на меня и улыбается.

– Уверена, что и ты хочешь пить…

– Да, мадам.

Кажется, что в её корзинке есть всё на свете: она только что вытащила оттуда целлулоидный стаканчик, обёрнутый в салфетку.

– Тогда мы сейчас попьём, но не очень много, так как нужно растянуть эту бутылку на всю поездку.

Лимонад вкусный, язык и нёбо пощипывает, я чувствую, как во рту взрываются мириады крохотных сладких пузырьков. Жидкость ритмично покачивается в стаканчике, слегка поднимаясь и опускаясь в такт движению поезда. Сейчас мы уже несёмся на всех парах. Я вижу своё отражение в оконном стекле, а за ним – однообразные сельские пейзажи, которые повторяются, как по кругу.

Старушка отпивает лимонаду последней, затем вытирает стаканчик салфеткой и прячет всё в недра своей корзинки. Морис закрыл глаза; его голова, прислоненная к двери купе, подрагивает в такт движению поезда. Из-за спины старушки доносится смех и обрывки песен, заглушаемые перестуком колёс. Мне спокойно в этом замкнутом пространстве. Можно ни о чём не тревожиться до самого Дакса, а там нас ждёт немецкий паспортный контроль, который надо как-то исхитриться пройти. Не буду об этом думать, не сейчас – сейчас нужно поспать, по крайней мере попытаться, чтобы быть завтра как можно бодрее.

Обернувшись, я вижу за стеклянной дверью купе восемь счастливчиков, которые едут сидя. Мужчина, чьё лицо едва освещает голубоватый отблеск ночника, смотрит на меня.

Должно быть, он уже давно на меня смотрит. В глазах его можно прочесть многое – и в первую очередь боль. Он очень серьёзен, как люди, которые не смеют улыбаться из-за какого-то большого горя. Мой взгляд скользит по его странному, наглухо застёгнутому воротнику и ещё ниже – это сутана. Не знаю, почему, но я чувствую облегчение. Я проведу ночь в этом поезде, несущем меня к жизни или смерти, под защитой этого пожилого человека. И хотя мы не обменялись ни словом, мне кажется, что ему всё обо мне известно. Он здесь, и он охраняет нас посреди этого тарарама. Засыпай, дружок.

Ночью небо светлее, чем земля. Оконное стекло дрожит в своей раме; я вижу, как надо мной склоняются два человека, одетые в меховые шапки, красные сапоги и восточные штаны; длинные чёрные усы, закрученные и лихо торчащие, слово разрезают их лица пополам. Это русские.

– Это ведь ты Жозеф? Пойдёшь с нами, царь хочет тебя видеть, ты станешь солдатом.

Я бросаюсь в проход, чтобы сбежать от них, ощущения странные, так как я лечу над людскими головами, парю над ними, как птица, это приятно; русские бегут за мной, вытаскивая острые сабли. Видимо, я соскочил с поезда, так как теперь я несусь по платформе какого-то вокзала, но преследуют меня не русские, меня кличет детский голосок. Останавливаюсь: это Зерати, он совсем запыхался.

– Пошли скорей, я тебе что-то покажу…

Мы бежим по каким-то переулкам, вокзал исчез, пустынные улицы всё тянутся и тянутся, на дворе ночь, и конца ей не будет, потому что солнце, похоже, навсегда скрылось и больше не взойдёт, чтобы осветить эти фасады домов и деревья… и вдруг я узнаю это место: это же улица Фердинан-Флокон, моя школа, а вот и старый Булье у входной двери, на груди у него большая ярко-жёлтая звезда; он машет руками.

– Сюда, Жоффо, иди попей лимонаду. Бутылки с лимонадом заполняют двор: тысячи запотевших бутылок, они стоят уже чуть ли не в классах, громоздятся на крышах, блестят в лунном свете. Позади старого Булье кто-то стоит. Он выходит из тени, и я вижу, как поблёскивает его униформа. Это тот эсэсовец, которого стриг папа, я его прекрасно запомнил.

– У тебя есть документы, разрешающие пить этот лимонад?

Булье смеётся всё громче, но я не понимаю, почему, ведь у эсэсовца очень свирепое лицо. Его пальцы всё сильнее сжимают мою руку.

– Быстро предъяви свои документы, ты находишься в Даксе, без документов здесь нельзя.

Надо бежать, любой ценой, или этот мерзавец арестует меня, надо звать на помощь, кто-то должен вызволить меня. Булье повалился на пол от смеха, а Зерати нигде нет.

– На пом…

Мой собственный крик, видимо, разбудил меня. Смотрю по сторонам – никто меня не услышал. Морис спит с открытым ртом, положив одну руку на сумку, старушка дремлет, уткнувшись в ладони, в проходе виднеются силуэты людей, которые тоже, конечно, спят.

Мне страшно хочется пить. Ах, если бы я мог сейчас вернуться в свой сон, завладеть одной из бутылок и пить из неё не отрываясь, огромными глотками, пока не напьюсь вдоволь.

Нет, не нужно думать об этом, надо ещё поспать, чтобы выспаться как можно лучше…

ДАКС.

Это название просвистело у меня в голове, как удар хлыста; через минуту тормоза заскрипели, заблокированные колеса проскользили ещё несколько метров по рельсам и остановились.

Морис уже на ногах. В грязноватом свете раннего утра, которое кажется ещё более зловещим сквозь оконное стекло, его лицо выглядит болезненно-серым; я, наверное, и сам такой.

Оглядываюсь в недоумении: проход почти пуст. В купе за перегородкой теперь есть свободные места. Кюре сидит на том же месте.

Прежде чем я успеваю спросить, Морис объясняет:

– Много кто спрыгнул на ходу, когда поезд замедлялся.

Я смотрю в противоположный конец вагона: возле двери стоит в ожидании пара, на их лицах ни кровинки. Женщина судорожно сжимает в пальцах ручку небольшого чемодана.

Резкий звук громкоговорителя изрыгает какую-то длинную фразу на немецком, и на платформе вдруг появляется с десяток человек, они переходят через пути и идут к нам. Это немецкие жандармы, на груди у них болтаются металлические бляхи в форме полумесяцев, как у средневековых рыцарей[6]. Есть и гражданские в длинных кожаных плащах.

Пара поспешно ретируется вглубь вагона, мужчина бежит первым, и мне слышно, как часто он дышит.

Морис тянет меня за руку.

– Пошли внутрь.

Дверь купе раздвигается, и мы входим. Рядом с кюре есть свободное место. Он всё так же смотрит на нас. Я замечаю, что за ночь на его бледных щеках проступила щетина. Как это ни глупо, но я удивлён: мне и в голову не приходило, что у священников тоже растёт борода, ведь у тех, с кем я сталкивался на церковных внеклассных занятиях, были такие гладкие лица…

Тощая дама у окна уже вытащила свой пропуск – белый листок, который трясётся у неё в руке. Мне отчётливо видны круглые чёрные печати с крестами по центру и подписи. Как же, должно быть, спокойно, когда у тебя есть такая бумажка…

– Halt![7]

Кричат снаружи, мы бросаемся к окну в проходе. Там, вдалеке, кто-то бежит! С десяток немцев выбегают на пути с разных сторон. Человек в штатском на бегу отдаёт приказы по-немецки, заскакивает на подножку соседнего вагона, достаёт из кармана свисток, и пронзительные звуки врезаются в мои барабанные перепонки. И тут вдруг беглец выскакивает прямо перед нашим окном – он, должно быть, пролез под составом между колёс. Он перебирается через одну платформу, вторую, третью, спотыкается…

– Halt!

Раздаётся выстрел, и мужчина останавливается, хотя его не задело, я уверен, что его не задело. Он поднимает руки, двое солдат быстро тащат его к залу ожидания, потом бьют прикладом; человек в гражданском продолжает свистеть.

Я снова вижу давешнюю пару, они возвращаются в сопровождении двух эсэсовцев. Какими маленькими кажутся сейчас эти двое. Дама всё так же крепко сжимает свой чемоданчик, будто бы внутри его заключена сама её жизнь; они проходят перед нами, и я задаю себе вопрос, что она видит своими полными слёз глазами.

Есть и другие задержанные. В утреннем свете нам видны каски и стволы винтовок. В этот момент я понимаю, что на плече у меня лежит рука кюре и что она лежит там с самого начала. Мы медленно возвращаемся на свои места. В поезде стоит тишина, немцы перекрывают выходы. С моих губ сами собой срываются слова:

– Господин кюре, у нас нет документов.

Он смотрит на меня и в первый раз с момента нашего отъезда из Парижа улыбается.

Наклонившись ко мне, он еле слышно шепчет:

– Если будешь сидеть с таким перепуганным видом, немцы это и сами поймут. Ну-ка, придвиньтесь ко мне.

Мы садимся с двух сторон от него. Старушка тоже в купе, это ведь её чемодан лежит в багажной сетке; кажется, она спит.

– Ваши документы…

Они ещё далеко, в начале вагона, и кажется, их там много; они переговариваются, и я улавливаю несколько слов. Папа с мамой часто говорили с нами на идише, а он очень похож на немецкий.

– Ваши документы…

Они приближаются. Слышно, как скользят открываемые и закрываемые двери купе. Старушка всё не просыпается.

– Документы…

Они уже в соседнем купе. Я ощущаю что-то странное в животе, словно бы мои внутренности вдруг обрели свою волю и пожелали покинуть своё пристанище. Ни в коем случае нельзя показать, что я чего-то боюсь.

Залезаю в сумку и вынимаю остатки сэндвича. Я начинаю жевать его в тот момент, когда дверь открывается. Морис бросает на жандармов совершенно беззаботный, по-детски наивный взгляд. Меня охватывает восхищение: мой брат владеет собой, как опытный актер.

– Ваши документы.

Тощая дама первой тянет свой белый листок. Прямо перед собой я вижу рукав шинели с наплечными нашивками, а сапоги вошедшего почти касаются моих ботинок. Сердце стучит где-то глубоко внутри. Проглотить кусок сложнее всего, но я снова вгрызаюсь в сэндвич.

Изучив бумагу, немец складывает её пополам и отдаёт даме, а затем поворачивается к лимонадной бабушке. Она протягивает ему документ зелёного цвета – своё удостоверение личности.

Немец едва взглядывает на него.

– Это всё?

Старушка с улыбкой кивает.

– Возьмите вещи и выйдите в коридор.

Его напарники, переговариваясь, ждут за дверью. Один из них одет в форму СС. Кюре поднимается на ноги, достаёт чемодан старушки, и она выходит. Кто-то из жандармов берёт у неё из рук корзинку и делает ей знак следовать за ним. Её седой шиньон на мгновение вспыхивает в лучах света, а затем исчезает за плечами жандармов.

Прощайте, бабушка, спасибо за всё и удачи!

Кюре достаёт свои документы и снова садится на место. Продолжаю жевать. Немец смотрит на фотографию священника и сравнивает её с оригиналом.

– Я немного сбросил, – говорит кюре, – но это точно я.

Тень улыбки пробегает по лицу нашего проверяющего.

– Война, – говорит он, – скудный рацион…

У немца почти нет акцента, который проскальзывает, лишь когда он произносит некоторые согласные.

– …но ведь священники едят мало, – добавляет он, возвращая бумаги.

– О, как вы ошибаетесь, по крайней мере, в моём случае!

Немец смеётся и протягивает руку ко мне. Тоже смеясь, кюре щипает меня за щеку.

– Дети со мной.

В мгновение ока весельчак прощается и закрывает за собой дверь. Мои колени начинают дрожать.

Кюре встаёт.

– Нам теперь можно выйти. И поскольку вы со мной, мы вместе позавтракаем в привокзальном буфете. Согласны?

Я вижу, что Морис растроган больше меня; можно было до смерти исколошматить этого типа, так и не вырвав у него ни одной слезинки, но стоило кому-нибудь проявить немного доброты, и он тут же приходил в крайнее волнение. Ну сейчас-то я его отлично понимал.

Мы вышли на платформу. Пришлось ещё пройти досмотр вещей и отдать наши билеты контролёру, после чего, следуя за своим спасителем, мы наконец добрались до буфета.

Обстановка там была как на похоронах: высокий потолок с кессонами, сидения, обтянутые чёрным молескином, и массивные мраморные столы на прорезных ножках. У колонн стояли гарсоны в чёрных куртках и длинных белых передниках. Они ждали клиентов, держа в руках блестящие пустые подносы.

Наш кюре теперь так и сиял.

– Возьмём себе кофе с молоком и тартинки, – сказал он. – Но должен предупредить вас, что кофе будет ячменный, вместо сахара дадут сахарин, молока у них и вовсе не водится, а что касается тартинок, то на них нужны хлебные карточки, которых нет ни у меня, ни тем более у вас. Но согреться мы сможем.

Я откашливаюсь, чтобы прочистить горло.

– Мы с Морисом хотели бы сначала сказать вам спасибо за то, что вы для нас сделали.

Он на секунду замолкает.

– Да что ж я такого для вас сделал?

За меня отвечает Морис, и в голосе его я слышу лёгкое подтрунивание.

– Вы солгали, чтобы спасти нас, когда сказали, что мы с вами.

Кюре медленно качает головой в знак несогласия.

– Я не лгал, – негромко говорит он, – вы были со мной, как и все дети в мире. Вообще-то я стал священником в том числе потому, что хотел помогать детям.

Морис ничего не отвечает, гоняя лужёной ложечкой таблетку сахарина по чашке.

– В любом случае без вас он бы нас забрал. Это главное.

На минуту повисает молчание, затем кюре спрашивает:

– И куда вы теперь?

Я чувствую, что Морис колеблется, говорить или нет, но сама мысль о том, что кюре заметит наше недоверие после произошедшего, мне невыносима.

– В Ажетмо. А там попробуем перейти в свободную зону.

Кюре отпивает и ставит чашку на блюдце с гримасой отвращения. Должно быть, до войны он любил настоящий кофе и всё никак не может привыкнуть к суррогатам.

– Понимаю, – говорит он.

В разговор вмешивается Морис:

– А потом к родителям, они сейчас на юге.

Почувствовал ли он, что мы снова осторожничаем? Или это было таким обычным делом, что и спрашивать незачем? Как бы то ни было, кюре больше не задаёт вопросов. Он вынимает из кармана толстый бумажник, перетянутый резинкой. Достаёт оттуда маленький белый листок, лежащий среди образков, видавшим виды карандашом пишет на нём имя и адрес и протягивает нам.

– Когда у вас получится перейти на ту сторону, – говорит он, – мне было бы приятно получить об этом весточку. И потом, если когда-нибудь я вам понадоблюсь – мало ли что в жизни бывает, – напишите мне.

Морис берёт у него листок, складывает его и кладёт в карман.

– Нам пора, господин кюре, может быть, скоро будет автобус в Ажетмо, а мы хотим попасть туда побыстрее.

Он смотрит, как мы надеваем сумки.

– Вы правы, дети, в некоторые минуты жизни нужно действовать без промедления.

Мы не решаемся уйти, смущённые печальным взглядом кюре, который словно проникает нам в душу. Он протягивает руку, и мы по очереди пожимаем её.

Я иду за Морисом к вращающейся двери на другом конце зала; одна вещь не даёт мне покоя, нужно спросить об этом у кюре. Я разворачиваюсь с полпути и подхожу к нему.

– Господин кюре, что они сделали с той старушкой?

Его глаза проясняются, он бормочет что-то неразборчивое, а потом говорит:

– Ничего, совсем ничего, просто отправили её домой, так как у неё не было документов. Не более того.

В самом деле, как же я об этом не подумал? Мне уже мерещилось, что она в тюрьме или в транзитном лагере, как знать. А они просто вернули её домой. Ничего особенно страшного.

Морис ждёт меня снаружи. Луч холодного утреннего солнца согнал с его лица недавние свинцово-серые оттенки. Я тоже чувствую себя лучше, как будто бы солнце одним махом умыло нас и всю дорожную усталость как рукой сняло.

Автобусный вокзал неподалёку, надо всего лишь перейти через площадь, засаженную деревьями с узловатой корой, названия которых я не знаю, – надо сказать, что район между улицей Маркаде, газометром Сент-Уана и церковью Сакре-Кёр отнюдь не отличался разнообразием своей флоры.

– Когда будет автобус до Ажетмо?

Тип за прилавком даже не взглянул на нас.

– Через два часа.

– Дайте два билета.

И вот мы снова с билетами в карманах. Деньжат осталось чертовски мало, но это неважно. У нас под ногами мощёные улочки Дакса, свободная Франция совсем рядом.

Мы пройдём.

Глава V

Автобус остановился у въезда в деревню. По дороге нас обогнала немецкая машина, битком набитая офицерами. На несколько минут меня охватил страх, но они умчались, не обратив никакого внимания на нашу дребезжащую развалюху.

Небо прояснилось, и до нас стал долетать запах дыма – люди топили печки. Местность тут была совершенно ровная, и домики жались друг к другу вокруг церковной колокольни.

Морис поднимает свою сумку.

– Двигаем.

Бодрым шагом мы переходим узкий мост, перекинутый через крохотную речушку, – она больше смахивает на струйку воды, еле видную из-под галечника.

Главная улица идёт немного вверх. Она плохо вымощена, и, пока мы идём к фонтану, укрытому навесом, подошвы громко стучат по камням. На улицах ни души, только иногда пробегает собака; обнюхав наши лодыжки, исчезает в одной из улочек. Пахнет навозом и дымом. Свежий воздух беспрепятственно и властно проникает в самые глубины наших бронхов.

На улице, которая по всем признакам должна быть центральной, две продуктовых лавки стоят одна напротив другой, обе закрыты.

– Бог ты мой, – ворчит Морис, – они тут все померли, что ли?

Эта тишина начинает тяготить и меня. После громыхания поезда, вчерашней суеты и сегодняшней нервотрёпки у нас вдруг возникает ощущение, что мы утратили одно из пяти чувств, будто нам в уши вставили огромные ватные шары.

– Они, наверно, сейчас в полях…

Часы на церкви у нас над головами начинают бить, и Морис проводит рукой по волосам.

– А, так сейчас же полдень, все обедают.

А вот этого слова точно не надо было произносить: сэндвичи съедены очень давно, кофе тоже был вечность назад и этот свежий воздух вдруг резко обостряет мой голод; стоит мне закрыть глаза, как мне начинают мерещиться бифштексы с картошкой.

Мы сворачиваем наугад и натыкаемся на тропинку, ведущую в голые поля, за которыми начинается лес. Идём назад и оказываемся на новой площади, поменьше первой. Напротив здания, которое, видимо, было мэрией, находится кафе-ресторан.

Мы замечаем его одновременно, и я с беспокойством смотрю на Мориса.

– Может, перекусим тут?

Морис немного колеблется; ему, конечно, хочется есть ещё больше, чем мне. Дома он постоянно что-то жевал, и я прекрасно знал, что он был способен сразу же после обеда приняться за шоколад, который полагался на полдник, а потом без промедления наброситься на вечерний суп.

– Пошли, – говорит он, – не хватало ещё свалиться с голодухи.

Мы открываем дверь и застываем на пороге. Дороги-то пусты, а тут настоящий аншлаг. В глубине длинного зала виден прилавок с древней кофемашиной, а за столиками теснятся человек сто. Три официантки носятся в проходах с тарелками, графинами воды, приборами. Тут тепло благодаря огромной кафельной печи, труба которой идёт зигзагами через всё помещение между полом и потолком. Три вешалки, расположенные за дверью, завалены верхней одеждой.

– Мальчики, что вы хотели?

Одна официантка, раскрасневшаяся и растрёпанная, пытается удержать на макушке волосы, свернутые валиком; они не слушаются. Какое-то время она упорствует, потом сдаётся.

Всё ещё оглушённый, Морис говорит:

– Мы хотели пообедать.

– Идите за мной.

Мы идём за ней через весь зал, слышится сильный стук вилок и ножей. Перед прилавком стоит высокий столик без скатерти, она ставит на него две тарелки.

– У нас сегодня чечевица с беконом и фаршированные баклажаны. На десерт обезжиренный сыр и яблоко, будете брать? Могу принести вам редис с солью на закуску.

– Отлично, несите.

Она уже мчится к кухне, откуда выходит другая официантка с тарелкой чечевицы в руках. Не похоже, чтобы там было много бекона.

Я смотрю на других посетителей. Это не местные жители: компания разномастная, как на вокзалах или в залах ожидания, но это точно городские. Дети тоже есть, и даже совсем маленькие.

Морис склоняется над своей тарелкой.

– Похоже, тут собралась вся улица Маркаде.

Значит, это люди вроде нас, беглецы – само собой, евреи, – и они ждут момента, чтобы перейти границу. Но почему его надо ждать? Может быть, это сложнее, чем мы думаем?

Наша официантка возвращается с редисом, в каждой тарелке по три штуки. Она ставит на стол солонку.

– Приятного аппетита, ребята.

Морис благодарит её и добавляет:

– У вас всегда так людно?

Она воздевает руки.

– Каждый божий день, вот уже полгода и даже больше! Можете мне поверить, когда фрицы провели границу в километре отсюда, они здорово обогатили это заведение.

Я смотрю в том же направлении, что и она, и обнаруживаю за прилавком хозяйку, которая бережно протирает кофейную чашку. Её красноватое лицо лоснится, на волосах свежая завивка.

– Эта может спокойно делать перманент каждые две недели – с такими деньгами, которые она тут зашибает, можно вообще не вылезать из парикмахерской.

Официантка делает новую попытку поправить валик на голове и забирает у нас тарелки. Когда ты так голоден, редиска исчезает в мгновение ока, тем более что почти вся она оказалась пустой.

– А … через эту линию легко перейти?

Она пожимает плечами.

– Да ничего особо сложного, обычно всё проходит отлично, но надо дождаться ночи, так как днём идти слишком опасно. Прошу прощения.

Она вскоре возвращается с чечевицей, ставит её на стол и убегает, прежде чем мы успеваем ещё что-нибудь выяснить.

Морис осматривается.

– Вот будет умора, если мы тут столкнемся с кем-то из своих.

Баклажаны оказываются с прожилками, а начинки в них как кот наплакал. Сыр безвкусный и жёсткий. Яблоки подвявшие, но, поскольку официантка неосторожно оставляет корзинку с ними рядом с нашим столом, все они оказываются на дне моей сумки.

Морис складывает салфетку и подытоживает:

– Если мы не хотим, чтобы от нас остались только кожа да кости, надо поскорее драпать отсюда.

Понемногу зал пустеет. Некоторые ещё тянут время за чашкой ячменя или цикория, но большинство ушли. Оплачиваем счёт, который находим безбожно завышенным, и снова идём бродить по улицам Ажетмо с сумками через плечо, засунув руки в карманы. Пока мы ели, поднялся неприятный пронизывающий ветер.

– Слушай, – говорит Морис, – попробуем перейти сегодня же вечером, нет смысла тут торчать. Поэтому сначала надо выяснить, где найти проводника и сколько он берёт.

Это кажется мне разумным. В пятидесяти метрах от нас мальчишка лет пятнадцати едет на огромном чёрном велосипеде. На багажнике у него закреплена ивовая корзинка. Он тормозит у какого-то дома, звонит в звонок и громко говорит, протягивая свёрток:

– Здрасьте, мадам Удо, вот ваш заказ.

Невидимая мадам Удо бормочет «спасибо», отходит, возвращается, и я вижу, как её рука опускает монету в ладонь курьера.

– Спасибо, мадам Удо, до свиданья, до скорого, мадам Удо.

Посвистывая, он садится в седло и глядит на то, как мы идём к нему. У него пухлые обветренные щеки, красные, покрытые светлым пушком руки и грязные ногти.

– Можно у тебя что-то спросить?

Он смеётся, и я отмечаю, что ему срочно надо к стоматологу.