Читать онлайн В погоне за светом. О жизни и работе над фильмами «Взвод», «Полуночный экспресс», «Лицо со шрамом», «Сальвадор» бесплатно

Переводчик Кирилл Батыгин

Научный редактор Сырлыбай Айбусинов

Главный редактор и руководитель проекта С. Турко

Корректоры А. Кондратова, Ю. Сычева

Компьютерная верстка М. Поташкин

Художественное оформление и макет Ю. Буга

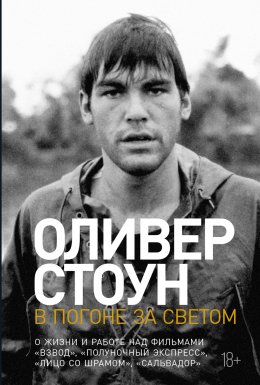

Фото на обложке The Everett Collection

© 2020 by Ixtlan Corporation

Published by special arrangement with Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2021

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

⁂

Памяти Джона Дейли, который протянул руку помощи всем нам, кто в этом нуждался

Вступление

Я стремительно продвигаюсь по вымощенным брусчаткой улицам небольшого мексиканского городка XVI века с традиционным архитектурным ансамблем в виде церквей, площадей и каменных мостиков над извилистой речушкой, которая пересекает эту жемчужину. Это просто идеальная локация для съемок.

Сотни людей из массовки и съемочной группы вместе с актерами стоят на жаре и ждут моего решения: где, когда, как. Я – в самом сердце родины Эмилиано Сапаты, штата Морелос, в двух часах езды к югу от Мехико.

На одной улице я выстроил 150 мексиканских солдат в обмундировании сальвадорской армии образца примерно 1980 года. С другой улицы раздается нетерпеливое ржание и цокот о брусчатку копыт 70 лошадей. Их наездники были отобраны из лучших вакеро[1] штата. Эти всадники с лошадьми выступают в роли кавалерии повстанческих сил. Согласно моему замыслу, они пересекут мост и ринутся на главную площадь, где нанесут сокрушительный удар по осажденным правительственным силам. Вдоль линии атаки мы запланировали множество взрывов. Между повстанцами и армией – несколько десятков крестьян, мирных жителей. Их играют актеры массовки. По команде они разбегутся врассыпную.

Мои ведущие актеры, играющие журналистов, находятся как раз в самой гуще этой битвы, они будут наблюдать, как кавалерия мчится во весь опор по улице, прямо навстречу нашим камерам. Я останусь рядом с нашей сильно нервничающей звездой – исполнителем главной роли. Тот в полном ужасе от перспективы пострадать из-за сумасшедшего режиссера, который (по мнению актера) уже несколько раз ставил под угрозу его жизнь и которому он теперь особо не доверяет, поскольку уверен, что я неотесанный ветеран другой войны (во Вьетнаме), полагающий, что все актеры – нытики. Он, естественно, полностью поглощен мыслями о своем лице и предстоящих взрывах наших пиротехнических зарядов, любой из которых может обезобразить его внешность и свести на нет его карьеру.

Солнце в зените и уже припекает. Я готов крикнуть «Мотор!». В течение почти 15 лет я стремился снять подобный фильм, и сегодня моя мечта сбывается – мечта 6-летнего мальчика, сидящего под рождественской елкой среди игрушечных солдатиков и электропоездов, которые составляли мой мир. Я – создатель, во власти которого принять решение, кто погибнет, а кто останется в живых в этом моем рукотворном театре. Битвы, полные страстей, поступки, судьбоносные решения – именно это вызывало у меня в детстве такой восторг от кино.

И все же, как бы ни было увлекательно на несколько дней стать всемогущим вершителем судеб, над всем нашим реквизитом, декорациями и людьми нависла угроза. У нас закончились деньги. Мы – где-то 50–60 иностранцев – застряли в Мексике и погрязли в долгах. Время заканчивается. Шесть недель назад мы начали съемки эпического фильма о событиях гражданской войны начала 1980-х годов в Сальвадоре. Это масштабное предприятие: 93 персонажа, говорящие на двух языках, около 50 локаций, танки, самолеты и вертолеты. Разделенные большими расстояниями, мы работаем в трех штатах. Помимо прочего, мы снимаем резню перед большим собором в Мехико (в фильме – Сан-Сальвадор), «эскадроны смерти», изнасилование и убийство монахинь, эту ужасающую сцену кавалерийской атаки – все это на невообразимый ни в каких фантазиях бюджет около $3 млн! Мы явно были не в себе, когда взялись за это.

А теперь из Мехико прибывают какие-то финансисты, чтобы по факту отобрать у меня и продюсера контроль над фильмом, ведь мы явно превысили бюджет (насколько – никто еще не знает). Съемки же еще должны продолжаться две недели. Порядок должен быть восстановлен. Люди из Лос-Анджелеса вызывают представителей компании-гаранта. (Брр! Одно их упоминание ужасает большинство продюсеров.) Последняя ручается за то, что фильм будет «завершен». Напрашивается аналогия со страховой компанией, которая оценивает, сколько человеку осталось жить. Несмотря на мое воодушевление в связи со съемками планируемого эпизода, меня гнетет мысль, что это может быть моя последняя подготовка к съемкам сцены для фильма, на который мы поставили так много и который мы, похоже, теряем.

«Начали!» Я ору так, чтобы меня было слышно на несколько кварталов. «Работаем!» Команды дублируются моими помощниками на испанском с помощью рупоров.

И затем слышится нарастающий цокот копыт об эту старую брусчатку – 280 металлических подков, по четыре на каждую лошадь. Всадники приближаются издалека, прямиком навстречу нашей съемочной группе. Я молюсь, чтобы никто не свалился со своей проклятой лошади на этих узеньких улочках; этого человека, вне всяких сомнений, затопчут насмерть.

«Приготовились!» Я снова кричу, без особой надобности, двум актерам-«журналистам» с их 35-мм пленочными фотоаппаратами, приготовившимися снимать атаку. Мой главный герой нервничает, но его напарник держится достойно и готов к съемкам. Первые всадники появляются из-за угла и с ревом устремляются к мосту, паля из винтовок и несясь во весь опор. Смельчаки. Первые лошади теперь пересекают мост, сбоку от них – ярко-красные отсветы взрыва. Два или три человека падают с лошадей на заранее размеченных точках и остаются невредимы. Конная лавина неудержима. Накал кавалерийской атаки – вот самое важное, и я знаю, что мы его запечатлели. Я ощущаю неистовство этого момента. Мощно получилось, реалистично.

Наконец, 70 лошадей преодолевают мост, и исполнитель главной роли кидается бежать. Может быть, немного рановато – всадники еще примерно в 45 метрах. Впрочем, кто бы не испугался? Похоже на гигантскую волну, которая обрушивается на корабль. Одного этого грохота достаточно, чтобы испугать даже самого отважного человека. А актер второго плана, завороженный всем этим великолепием, застыл от восторга, запечатлевая в памяти происходящее. Когда остается где-то 30 метров, я кричу ему, чтобы он бежал: «Убирайся оттуда!» Мой отважный оператор и я понимаем, что сейчас единственный момент, когда мы можем спастись. Мы отпрыгиваем с пути надвигающихся лошадей. Уходим!

Меньше 20 метров. Мой неустрашимый и проворный актер второго плана как раз вовремя укрывается в безопасном месте. Пронзительный момент. Уже записанных звука и дрожащей картинки будет достаточно для эффектной сцены в фильме. Обидно, что главный герой стартовал рановато, впрочем… тут и проявляется характер его персонажа. Не совсем голливудский типаж.

Я ору: «Снято!» Много сил уходит на то, чтобы вновь собрать лошадей и съемочную группу. Все пыхтят. Тяжело вздымаются бока лошадей. Члены съемочной группы громко обмениваются указаниями на испанском, уточняя многие моменты.

Лед тронулся, и я требую второй дубль. Процесс пошел. За следующие два часа мы еще четыре раза прогоняем атаку, снимая с различных ракурсов, как кавалерия наваливается на правительственные войска (которые по большей части состоят из мексиканских каскадеров). Ход битвы склоняется в пользу повстанцев.

Но лишь до того момента, пока – в фильме – посольство США, приведенное в состояние полной боевой готовности, по телефону не вмешивается в это ключевое сражение гражданской войны, разрешая поставки правительственным войскам новейших танков и оружия. Три танка, поддержка с воздуха, артиллерия обеспечивают достаточно огневой мощи, чтобы отбить наступление повстанцев и упрочить позиции правительства. Мы планируем снять это все за ближайшие два дня, чтобы успеть завершить съемки битвы до того, как нас оставят без спасительного финансирования. Я напрягаюсь, когда мой продюсер идет навстречу мне. На его лице написано извечное беспокойство. С присущей ему британской сдержанностью он сострил: «Надеюсь, я не слишком хмур?.. Мы получили миллион».

Вот это да! Жизнь продолжается. Можно вздохнуть. $1 млн от мексиканского инвестиционного синдиката, с которым дружна его жена – мексиканка по происхождению. Они спасли наш фильм от компании-гаранта, два представителя которой теперь заявляются к нам: первый – олицетворение смертоносного Мрачного жнеца, второй – приветливый шотландец, похожий на агента налоговой службы. Они обходят съемочную площадку вдоль и поперек, пересчитывая все и вся. К счастью, какая-то важная шишка звонит им из Лос-Анджелеса и отзывает их.

Проблема возвращается на следующий день, когда в конечном счете деньги от мексиканцев не приходят вообще. Далее следуют десятки звонков и череда денежных переводов, которые отправляются из банка в Амстердаме в Лос-Анджелес, затем – в Мехико и, наконец, доходят до конечного адресата в этой цепочке – нас, в Тлаякапане. Мы получили немного денег (откуда – мне не вполне понятно), но к этому моменту я слишком устал и уже не уделяю этому особого внимания.

Мы продолжаем шаг за шагом снимать сцену битвы. Все, что для меня сейчас имеет значение, – это лишь то, что я вижу перед собой на экране монитора, – мне нужно закончить фильм. Я стольким рискнул. Сколько раз мне говорили, что я не справлюсь с режиссурой? Два фильма уже провалились. Скоро мне будет 40. Я пытаюсь снять свой собственный фильм с тех пор, как мне исполнилось 23 года. За прошедшие годы я написал более 20 киносценариев, но этот сценарий был особенным. Голливуд не поддержал меня либо из-за отсутствия веры в мои силы, либо из-за уверенности, что фильм про такое захолустье, как Сальвадор, и тем более фильм, проникнутый симпатией к революционерам, не вызовет интереса у американского зрителя. С точки зрения мэтров, к 40 годам я уже выдохся. И я понимал: они меня списали. Своим скандальным характером я нажил себе слишком много врагов и сжег слишком много мостов.

Мы снимали вплоть до 42-го дня – утомительные 6-дневные рабочие недели. Мексиканцы, работающие в съемочной группе, неоднократно устраивали забастовки. И их не в чем упрекнуть. Деньги обычно запаздывали, съемки были хаотичными, на грани возможного. На 42-й день мы как можно быстрее и незаметнее покидаем Мексику, оставляя позади себя множество кредиторов и недополучивших деньги работников. В дальнейшем эти долги будут уплачены, сейчас же у нас есть фильм, отличный фильм, на мой взгляд. Но пока что это лишь сотни эпизодов, которые еще предстоит смонтировать. Я знал, что это сильная история. Я и мой друг-журналист, который прошел сквозь все это, написали сценарий вместе, но историю непременно нужно было довести до финала.

По возвращении в США нам еще потребуются средства для запланированных 8-дневных съемок в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Мы оставили начало и концовку фильма напоследок, полагая, что деньги для завершения и спасения фильма уж найдутся. Мы добыли последние несколько сотен тысяч долларов и едва успели снять наш последний ключевой кадр в знойной пустыне за пределами Лас-Вегаса в 19:42, как раз в тот момент, когда солнце скрылось за горами и свет ушел.

Отсюда – название моей книги: «В погоне за светом». Кажется, я так и живу, гоняясь за светом.

Вот так в 1985 году создавался фильм «Сальвадор», вышедший на экраны в 1986-м. Это был мой первый настоящий фильм, который я сделал от начала и до конца без поддержки киностудии и без каких-либо договоренностей по прокату. Эта лента была снята на чистой вере и при содействии двух напористых независимых продюсеров из Великобритании. Их можно было бы лучше всего охарактеризовать как азартных игроков или, если подобрать более возвышенное слово, как пиратов, которые хотят сорвать большой куш и готовы рискнуть оказаться на виселице.

Фильм получился шокирующе жестоким, невероятно чувственным, ярким и «чрезмерным» во всех отношениях. Однако, в ограниченном прокате и, в особенности, в тогда новом формате видео, он со временем обрел признание широкой аудитории, которой он нравился и которая обсуждала его. Был открыт «новый» кинематографист, человек, отрекшийся от своего прошлого «я». В результате мы получили две номинации на «Оскар»: за «Лучший оригинальный сценарий» и за «Лучшую мужскую роль» (исполненную как раз тем самым актером, который нервничал при виде кавалерийской атаки). С теми же азартными игроками у нас практически сразу же после завершения работы над «Сальвадором» появилась возможность сделать еще один кинопроект с небольшим бюджетом, но огромными амбициями, на этот раз погрузившись в гущу филиппинских джунглей. Этот проект многократно отвергали на протяжении 10 лет, однако его сюжет как нельзя лучше отвечал настроениям американского общества в 1986 году, в разгар правления президента-консерватора. Этот фильм – «Взвод». США, да и весь мир вместе с ними, были готовы к этому суровому, реалистическому взгляду на кошмарную войну, свидетелем которой я был лично. Прямо как в сказке, этот малобюджетный фильм был выдвинут в один год с «Сальвадором» на «Оскар» и в марте 1987 года был неожиданно удостоен премии за «Лучший фильм», а я, что не менее поразительно, получил своего первого «Оскара» в номинации «Лучший режиссер».

Моя жизнь после этого уже никогда не могла быть такой же, как прежде. Я начал работать с настоящими киностудиями за реальные деньги. Меня ожидал новый этап карьеры с теми же взлетами и падениями, что и у большинства людей. Каждый фильм расширял мое видение мира. Фактически все они становились амортизаторами тех ударов, которые я получал десятилетия за десятилетиями напряженного и почти безумного существования в качестве американца. Некоторые из фильмов были успешными, некоторые – провальными. «Удаче и несчасть[ю]… в сущности, цена одна»[2], – писал Редьярд Киплинг. Постоянное напряжение пребывания в беспощадном мире киноиндустрии, где человек человеку волк и где царит сплошная ориентация на зарабатывание денег, может оставить от любой доброй души одни лишь лохмотья. Фильмы даруют нам всё и забирают тоже всё.

Впрочем, эта книга – не об этом и не о тех поздних годах. Это история о том, как сделать мечту реальностью любой ценой, даже не имея денег. О том, как срезать углы, импровизировать, пробиваться, придумывать на скорую руку обходные варианты, чтобы снимать и показывать фильмы. О незнании, когда будет следующая зарплата… или следующий муссон, или следующий укус скорпиона. О том, как не принимать отказ в качестве финального ответа. О том, как умопомрачительно врать, в поту и слезах вырывать желаемое, выживать. Повествование охватывает время от моего волшебного детства в Нью-Йорке до войны во Вьетнаме, а равно описывает и мои трудности с возвращением к жизни после войны и заканчивается на создании «Взвода», когда мне уже исполнилось 40 лет. Это история о взрослении. О поражениях и потере уверенности, а равно и ранних успехах и высокомерии. О наркотиках и том времени, когда мы жили политикой и социальными проблемами. О воображении и фантазиях о том, чего мы хотим, и о действиях по претворению желаний в жизнь. Конечно же, повествование переполнено рассказами о вранье и предательстве, жуликах и героях, людях, которые одним своим присутствием приносят вам благо, и людях, которые уничтожат вас, если вы им позволите.

Истина заключается в следующем: как бы я ни был удовлетворен поздней частью моей жизни, я не думаю, что когда-либо испытывал больший восторг и получал такой адреналин, как в периоды, когда у меня не было денег вообще. Один друг из низших слоев британского общества как-то сказал мне: «Единственное, что нельзя купить за деньги, – это бедность». Возможно, что на самом деле он имел в виду «счастье». Смысл в следующем – деньги дают вам неоправданные преимущества, без которых, нравится вам это или нет, вы становитесь более человечными. В каком-то смысле это напоминает время, когда ты служишь в пехоте и неспособен видеть дальше своего носа, и поэтому воспринимаешь с признательностью все, что тебе дает мир, будь то душ с горячей водой или горячая пища.

Многие говорят мне, что время – самое ценное, чем мы обладаем. Я не уверен, что я согласен с этим, поскольку ни один сюжет не развивается линейно. Проходя нашу жизнь от молодости к старости, мы в реальности живем вне времени. Есть определенно заурядные моменты, а есть яркие мгновения, которые ваше сознание сохраняет навсегда. Последние могут быть хорошими и ужасающими, но именно они незабываемы. По крайней мере для меня путешествие от колыбели к могиле представляется слишком долгим. Слишком много всего происходит. Слишком много людей, которыми стоит дорожить. Слишком многое забывается или запоминается неверно. Чтобы понять эти мгновения вне времени и их реальный смысл, нужно идти маленькими детскими шагами. Именно это самое ценное для меня в процессе сочинительства – возможность обдумать заново, полюбить вновь. Мои разрозненные дневниковые записи в этом смысле помогли мне восстановить то, что было в моих мыслях в такие мгновения. Ни от чего не получаешь больше удовлетворения, чем от одного хорошо написанного абзаца в честь чего-либо, что ты ценишь все больше и больше с возрастом.

К тому моменту, когда мне стукнуло 40 лет, я наконец-то вкусил желанный успех на выбранном мною поприще. И я обнаружил, что, независимо от того, как далеко зайду в будущем, я уже достиг того, что сам придумал себе в своем представлении о жизни. Именно об этом моя книга: о той мечте, о первых 40 годах, о тех годах, когда «горизонт отодвигается и тает в бесконечность»[3] по мере движения вперед. В молодости я вообще не понимал эту прекрасную фразу Альфреда Теннисона. Это была единственная строка из замечательного стихотворения «Улисс», смысл которой ускользал от меня. Теперь я понимаю почему.

1

Дитя развода

Приближалось мое 30-летие. Я был на мели, но думать об этом мне надоело. Стою глазею вместе с десятками тысяч туристов из Джерси и с Лонг-Айленда на пару сотен кораблей всех возможных форм и размеров, кружащих по нью-йоркской гавани. Ярко светит солнце. Облегчает жару дуновение атлантического бриза, который теребит роскошные белые паруса 16 парусников «Tall Ships» в самом центре всего этого великолепия. Это было 4 июля 1976 года. США опьянены самими собой. Мы отмечали 200-летие нашей страны. Естественно, телекамеры повсюду. Для американцев 200 лет – значимое событие. Для более древних цивилизаций, подобно Китаю и Европе, 200 лет – всего лишь часть общего исторического полотна. Я могу об этом рассуждать, поскольку я наполовину американец, а наполовину француз. 30 лет назад моя мать, недавно забеременевшая мной, прибыла в США по этой самой реке – Гудзон – и взирала на изящную статую Свободы, которая встречает беженцев со всех концов мира. Это было суровой зимой 1946-го. Мой отец-солдат с гордостью сопровождал мою маму к ее новому дому на этом обширном континенте. И сегодня, по прошествии 30 лет, мы были свидетелями истории, мы – чудовище с миллионом глаз, заполонивших улицы и мелькающих в окнах зданий Нижнего Манхэттена, монстр, ведомый воспоминанием, которое стало частью нашей плоти и крови: о свободе и обещании лучшей жизни.

Обещания? Весь мир выстроен на них. В город на следующей неделе прибудут демократы для участия в конференции по выдвижению кандидата от партии на президентские выборы, и все магазины, бары, гостиницы и рестораны в предвкушении этого мероприятия охвачены лихорадкой. Примерно 20 тысяч из этих партийцев соберутся в Мэдисон-сквер-гарден, чтобы покричать в поддержку Джимми Картера, фермера, выращивающего арахис, из штата Джорджия, со смущенной улыбкой и с зубами как у бобра. Он собирался пройти президентскую кампанию до конца. Мы ощущали, что его избрание предначертано судьбой, поскольку даже с Джеральдом Фордом на посту президента народ все еще ощущал гадливость от секретов и вранья Никсона. В воздухе витал дух реформ. Возвращение демократов к власти означало, что денег в карманах людей прибавится. Деньги приносят свободу, а свобода – это секс. Эта безумная страна была готова оттянуться. Барри Уайт с его танцевальной музыкой станет нашим Богом, а Донна Саммер – его Богиней. «Yeah! Give me some… mmm, mmm!» «Нет» крутым мерам. Никаких страшных речей по поводу «закона и порядка» на фоне разгула особо тяжких преступлений и массовых беспорядков. С Вьетнамом покончено. Пусть этот Никсон со своей «войной с наркотиками» идет куда подальше! США снова приходят в движение. Пора обкуриться и нанюхаться, как мы делали это в 1960-х (пока все не стало так тяжко). Конец 1970-х годов должен быть об одном: будем веселиться до упаду!

Я продвигался сквозь плотную толпу людей к нижней части этого острова, когда-то приобретенного за бусы стоимостью $24[4] у индейцев. Я проходил мимо любителей барбекю, машущих маленькими флажками в сторону кораблей и расставляющих свои переносные холодильники и складные стульчики. Мой взгляд то и дело останавливался на девушках лета, как же их было много! В своих шортиках и сандалиях они походили на выращенных на кукурузе среднеамериканских амазонок из карикатур Роберта Крамба. Лето в Нью-Йорке было пропитано сексом. Жар от земли устремляется вверх по ногам к чреслам. От тротуаров идет жар, заставляющий всех отбросить защитные покровы. Полуголые люди расхаживают будто бы они у себя дома, где нет постороннего взгляда. Так жарко, что уже не особо важно, кто ты и чем ты занимаешься. Твоя индивидуальность, подобно воску горящей свечи, оплывает и каплями стекает на кого-то еще.

У жилистых продавцов с их заостренными крысиными мордочками дела шли отлично в этот день. Они продирались между тел, продавая газировку со вкусом апельсина, хот-доги и сувениры, которые в конечном счете ждала судьба быть выставленными для гаражной распродажи. Я заметил свернутые в трубочку купюры, думаю не меньше $300–400, в руках одного албанца, когда тот разменивал $5. К концу дня у него будет $700–800 (в то время как я заработал $35, проведя предыдущую ночь за баранкой такси). Религиозные фанатики, восхваляющие Иисуса и предрекающие конец света. Остриженные наголо кришнаиты изворотливо проныривали в толпе, бубня мантры своего культа. Вопящие дети и обеспокоенные матери, выхватывающие из толпы людей своих ребятишек, подобно клюющим зерно голубям. Отцы семейств, которые всегда присутствуют на этих празднествах, – надежные скромные работяги, довольные тем, что у них есть парочка детей, жена, Иисус и работа. Боже, настоящая хорошая работа, которая может исчезнуть в предстоящие годы. Если даже не возникало общей темы разговора с ними, было приятно потусоваться с родными душами. В далеком прошлом их предшественники собирались таким же образом в пещерах. Я скучал по этому чувству – мне недоставало семьи.

Находясь в этой гавани, я наконец-то смог живо представить себе глаза моей матери, которая, пережив ужасающую войну, почти уничтожившую человеческую цивилизацию, взирала на открывавшийся перед ней огромный остров с обледенелой палубы корабля. Это должна была быть сцена, сравнимая по силе с прибытием Клеопатры в Рим в I веке до нашей эры. Она, должно быть, гадала, кто были те варвары, которые построили эти гранитные башни, уходящие вершинами далеко в небо? Или она представляла матросов и охотников за пушниной, которые давным-давно шли вверх по реке Гудзон в темные и опасные леса вдоль ее берегов в поисках края мироздания, людей, которых можно ограбить и подвергнуть насилию, из желания быть свободными как от монархов, так и от нищих. Здесь люди не были так напуганы или бедны, как в Европе. Эти люди были свободны. Они были божествами, ведь, как свидетельствуют написанные победителями исторические летописи, США победили в той охватившей весь мир междоусобице, сейчас известной как Вторая мировая война (уже вторая по счету!) – для 70 млн погубленных душ и 20 млн ищущих новое пристанище беженцев она стала настоящим апокалипсисом. Именно США поставили жирную точку, сбросив невообразимые в прошлом атомные бомбы на два японских города. И, когда в этом огне сгорели 100 тысяч человек, мы танцевали на улицах Нью-Йорка, радуясь победе, поскольку мы осознавали, что никто и ничто не может противостоять США. Мы были самой могущественной – и лучшей – страной во все времена!

Моя мать, как и многие французы, влюбилась в американские фильмы 1930-х годов. Звезды кино того времени – Джоан Кроуфорд, Кэтрин Хепберн, Норма Ширер, Грета Гарбо, Бетт Дейвис – стали ее ролевыми моделями. После того, как она прочла бестселлер писательницы Маргарет Митчелл с эпическим названием «Унесенные ветром» (Autant en Emporte le Vent[5]), она мечтала увидеть экранизацию 1939 года, которую обсуждали во всех уголках США. Фильм вышел на экраны в самый подходящий момент – пору грез предвоенных лет. Моя мать воображала себя Скарлетт О'Харой в исполнении Вивьен Ли – страстной и независимой женщиной, готовой пройти через преисподнюю, чтобы сохранить Тару – ее семейную плантацию. Она вместе со Скарлетт сначала была влюблена в жениха другой героини – нерешительного, но благородного аристократа-южанина Эшли. В дальнейшем она увлекается вместе со Скарлетт чужаком без какой-либо капли благородства Реттом Батлером, который обращался со Скарлетт как с тем, кем она в сущности являлась, – избалованным ребенком. Роль Ретта исполнил любимый мужчина моей матери – усатый ухмыляющийся Кларк Гейбл, мегазвезда пика американского кинематографа, до начала конца «золотой поры». Это время, когда Европу охватила война («Унесенные ветром» выйдет на экраны Франции только в 1950 г.). Великая творческая энергия и страшная разрушительная сила тесно переплетены и подпитывают друг друга во всем.

Моя мать по натуре была бунтаркой. В 18 лет она получила диплом бакалавра в лицее Сент-Мари-де-Нёйи[6]. Годы напряженной работы ее родителей позволили накопить денег на скромный пятиэтажный дом с 40 комнатами на улице Катр-Фиc (буквально «улица четырех сыновей») в парижском квартале Марэ – одном из старейших, пусть и не самом фешенебельном в то время районов столицы Франции. Здание называлось «Отель д'Анвер[7] – Все современные удобства». Под этим подразумевались ванна на каждом этаже, горячая вода по запросу, раковина и биде в каждой комнате. Семья сдавала в аренду на долгосрочной основе комнаты местным жителям среднего достатка и экспатриантам, покинувшим страны победнее, например, Польшу и Румынию. Моих бабушку и дедушку в семье звали «Мемé» и «Пепé». Они дали своей единственной дочке все лучшее, что было доступно им, больше, чем своему единственному сыну. У этой девушки была сила духа, она хотела подняться над своей социальной группой. Каким-то образом она смогла заполучить членство в эксклюзивном парижском спортивном клубе Racing Club de France[8] в Булонском лесу, членами которого являлись привилегированные представители светского общества.

Здесь Жаклин Годде каталась верхом и брала барьеры на лошадях, плавала, играла в теннис, каталась на коньках, ходила на свидания и в кино, сидела в кафе. Сложно понять, кто твоя мать на самом деле, когда ты знаешь ее лишь с определенного возраста. Но, судя по намекам, оставшимся на фото из старых альбомов, она была «кокеткой», так французы ласково называют девушек, которые пользуются вниманием сразу нескольких солидных мужчин – «завсегдатаев парижских Больших бульваров», как их окрестили французы. Мама иногда рассказывала мне о том потрясении, которое она пережила в 17 лет: готовясь к выходу в свет, она впервые накрасила губы помадой, и Пепé, в шоке от ее наглости, отвесил ей тяжелую пощечину, заставил ее стереть помаду и остаться дома. Во Франции тогда много шлепали и били подрастающее поколение, и это считалось приемлемым. Но моя мать не забыла этот момент унижения. Родом с горных кряжей департамента Савойя на юго-востоке Франции, она отличалась высоким ростом, статной фигурой и хорошим здоровьем. Она напоминала Ингрид Бергман: воплощенная красота с завораживающей улыбкой, которая в течение всей ее жизни привлекала к ней множество друзей. Может быть, иногда даже слишком, как казалось мне. Впрочем, это не относится к нашей истории.

Много лет спустя она запишет в альбоме, который оставила моим детям – своим внукам: «У меня была цель – выйти замуж. Родители воспитали во мне хорошую будущую жену. Готовка, вышивание, языки, ведение домашнего хозяйства и тому подобное. Все на старый манер. Я помогала моей матери, ухаживала за собаками, прибирала в своей комнате, разбирала одежду, проявляла уважение к старшим. Хорошие манеры, вежливость и доброта по отношению к простым людям, неизменная безыскусность и искренность, будь то при встрече с королем или в общении со слугой». После лицея мама поступила в кулинарную школу, которая позже приобрела большую славу, – Le Cordon Bleu. Она также ходила на курсы по «puériculture» – подобающему уходу за младенцами «comme il faut»: «как дóлжно». Приблизительно в этот период состоялась ее помолвка с красивым молодым человеком, чемпионом по теннису из Racing Club, парнем из хорошей семьи, занимавшейся торговлей биржевыми товарами. Это был еще один шаг на пути к лучшей жизни. Родители гордились ею.

Ее отцом был Жак Годде, крупный и предприимчивый человек ростом почти два метра. Он переехал в Париж, чтобы проходить стажировку в области кулинарии и гостиничного дела. К 1912 году он уже был в США и работал су-шефом[9] в роскошной гостинице «Уолдорф-Астория» в Нью-Йорке. Но он вернулся домой, чтобы дать отпор «грязным бошам»[10] в «Великой войне», которая начиналась как дешевая балканская оперетка в 1914 году и завершится только в 1918-м, когда половина целого поколения французов в возрасте от 18 до 35 лет были или убиты, или ранены в жесточайшей бойне. Пепé участвовал в войне начиная с битвы на Марне в 1914-м, прослужив в качестве повара в траншеях до самого 1918 года. Он рассказывал мне истории о войне. Наибольшее впечатление на меня, сидящего у него на коленях, производили его рассказы о газовых атаках. Он женился после войны на моей бабушке Адель Пеле-Колле. Она была родом из все того же департамента Савойя. С того момента они оставались неразлучны всю свою жизнь.

Следующее поколение немцев взяло реванш за Первую мировую войну, вступив в Париж в мае 1940 года. Моей матери тогда было почти 19 лет. В городе ввели жесткий комендантский час, который погасил любые проблески веселья и ночных развлечений. Все продукты, особенно мясо, выдавали строго по карточкам. Настоятельно рекомендовали исключить встречи с друзьями. Ожидание в очередях стало обыденностью. Наконец, возможно, самое худшее заключалось в запрете получения достоверных новостей извне. Немцы были вежливые, бесчувственные, проницательные и, что наиболее важно, методичные. Они пугали французов. Немцы регулярно навещали дом родителей мамы, чтобы проверить документы у их постояльцев с тем, чтобы выявить среди них «проблемных» людей: смешанной крови и еврейского происхождения. Родители постоянно наставляли маму: «Никогда не заговаривай с немцами, переходи на другую сторону улицы и проверяй, чтобы у тебя всегда при себе было удостоверение личности». Мама старалась не краситься, одевалась в безвкусную одежду и уродливую обувь на пробковой подошве. Это продолжалось целых четыре года. Она ненавидела немцев пуще любой заразы и намеревалась наверстать все, что было упущено за эти годы, как только наступит ее день. Она будет веселиться. Веселиться до упаду.

Военная обстановка начала меняться после потрясающей победы СССР в Сталинградской битве в 1943 году. Красная армия начала вытеснять немцев с территории России назад, в Восточную Европу, в то время как союзники застряли в Италии. Наконец, в июне 1944-го произошла высадка союзников в Нормандии, и к августу Париж был освобожден. Мир неожиданно закрутился вокруг новой оси. Все прошлые жесткие правила были отменены. Прибывшие с деньгами, нейлоновыми колготками, сигаретами смешливые американцы выглядели как боги в глазах бедных французов. Однако до окончания войны оставалось еще девять тяжелых месяцев. Под натиском союзнических войск с запада и под напором русских, которые ценой большой крови сокрушали военную машину Германии на востоке и затем квартал за кварталом брали Берлин, от нацистской империи к маю 1945 года остались одни руины.

Именно в этот месяц, в день, напоенный ароматами весны, мой отец, подполковник Луи Стоун, увидел мою мать, направляющуюся на велосипеде в Racing Club через город, в котором все еще не было автомобилей. Он поддался импульсу – на мой взгляд, это лучший образ действия – и последовал за ней на своем велосипеде. Где-то в районе Булонского леса он намеренно столкнулся с ней, извинялся и, изображая, что он потерялся, попросил сориентировать его. Мне очень хотелось бы быть там в этот момент, чтобы записать их первые слова друг другу. Романтичной 24-летней француженке было крайне тяжело отказать этому темноволосому, здоровому как бык, симпатичному молодому человеку, с щербинкой между зубами и нахальными манерами Гейбла в военной форме. В свою очередь, как мог он, служа у Дуайта Эйзенхауэра в парижской штаб-квартире Главного командования союзных сил, не воспользоваться своими преимуществами, чтобы поухаживать за местной девушкой, живущей по талонам? Он недурно изъяснялся по-французски и был решителен, настаивал на повторной встрече и умудрился заполучить ее адрес, хотя он и казался ей староватым в его 35 лет по сравнению с ее женихом, которому было чуть за двадцать.

К ее удивлению, на следующий день он наведался прямо к ней домой (телефоны тогда еще не были повсеместно распространены) и в стилистике Ретта Батлера представился застигнутой врасплох семье, отметая любые протесты с ее стороны с упоминанием помолвки. В дело пошли подарки, приобретенные в магазине для американских военных: он принес с собой окорок, кофе и шоколад и полностью очаровал этих французских «крестьян», на которых большое впечатление произвел тот факт, что он был офицером при «le général Eisenhower» – генерале Эйзенхауэре. Английский был легким для изучения языком, и языком, способствующим «покорению мира», как бахвалился Уинстон Черчилль, и она знала как раз достаточно слов на английском, чтобы с милым акцентом обсуждать основные темы, пусть и недостаточно, чтобы разделить интересы моего отца, в том числе обсудить сильно заботивший его вопрос о необходимости завершить войну, которая, на его взгляд, не закончилась в 1945 году.

За США оставалась самая сильная экономика мира, не затронутая бомбежками, и статус очевидного морального победителя. Русские оказались дискредитированы в силу их странного языка, предполагаемого грубого поведения в отношении «цивилизованных» немецких барышень и давнего недоверия к большевистской революции 1917 года. Мой отец работал на Уолл-стрит до того, как его назначили в финансовое подразделение G-5 Главного командования союзных сил. Его отправили из Франции в Германию. В 1943-м он питал симпатии к русским и сочувствовал им как отчаянно сражающимся аутсайдерам. Однако к 1945 году русские были уже нашими полноправными союзниками и вместе с нами оккупировали Германию, и мой отец вновь обратился к давнему противостоянию с коммунизмом. Он называл бедствующих русских «мухлюющими ублюдками», которые, весьма вероятно, наводнили всю Западную Европу поддельными долларами. Позже он рассказывал мне, что они украли наши клише для печати денег. Он начал верить в так и нереализовавшиеся амбиции генерала Джорджа Паттона продвинуться на восток, навстречу нашему «союзнику», и взять Москву, чтобы покончить с коммунизмом раз и навсегда. Многие, хотя далеко не все, разделяли такой образ мыслей, но понимали, что даже если это и произойдет, то приведет к огромным материальным потерям и человеческим жертвам. В мире очевидным образом намечался раскол, и мой отец, естественно, хотел остаться на правильной стороне пропасти между богатыми и нищими.

Также он поведал, что французы выглядели «необычными» в его глазах. У него были девушки в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лондоне, однако «les Françaises» – «француженки», – знающие толк в моде и духах, с их акцентом и сметливостью, показались ему более склонными к материнству и ориентированными на семью. Однозначно, француженки были одеты лучше, чем английские девушки, которых он встречал в Лондоне: аскетизм последних либо оправдывался суровым военным временем, либо был отражением их готовности идти на жертвы ради войны. Француженки же всегда были настолько тщеславны, что умудрялись находить возможность быть желанными и «выглядеть хорошо» постоянно. Вернувшись в Париж из Германии и продолжив ухаживать за матерью, отец устремился мыслями в будущее. Он был настойчив и, по ее словам, прямо заявил ей: «Я хочу, чтобы ты была моей женой. Я искал тебя 35 лет. Я не хочу потерять тебя». За этими словами последовало завернутое в шелковую бумагу кольцо с 10-каратным бриллиантом грушевидной формы, которое он неожиданно извлек из кармана своей формы.

В мире моей матери благовоспитанная девушка католической веры, помолвленная с приятным молодым французом из хорошей семьи, не могла нарушить обет верности и неожиданно сбежать в неизвестную ей страну со столь же неизвестным ей американским солдатом. Позже, когда я познакомился с Клодом, несостоявшимся женихом матери, у меня не сложилось впечатление, что она любила его так же, как он любил ее. Отвергнув благородного Эшли, Скарлетт из нашей версии романа сделала выбор в пользу Ретта через шесть месяцев после окончания войны. В декабре 1945 года Жаклин Полина Сезарин Годде и Луи Стоун (полное имя – Абрахам Луи Сильверстайн) сделали, вероятно, самую большую ошибку в жизни, которой я и обязан своим существованием, и сочетались браком в здании парижской мэрии. Моя мать была одета в красное платье от модельера Жака Фата, пальто из красной шерсти на подкладке из тафты и красную шляпку с пером. На церемонии бракосочетания присутствовали члены ее семьи, американские офицеры и Клод, который пришел, как она написала в своих воспоминаниях, «в надежде, что я передумаю». Я уверен, что ее родители были обеспокоены, поскольку не знали, каким человеком был этот американец. Но они знали свою дочь достаточно, чтобы понимать, что, даже если они и будут против, она не посчитается с их мнением. К тому времени уровень английского моей матери заметно подтянулся, хотя свой очаровательный акцент, как отмечали члены ее семьи и я лично, она унесла с собой в могилу без каких-либо значимых изменений.

Мои родители провели свою первую совместную волшебную ночь в королевском номере гостиницы Ritz. Белыми цветами были украшены все портьеры, мебель и люстра. На белых шелковых простынях были вышиты их инициалы. Пользуясь привилегиями, доступными высокопоставленному американскому офицеру, они провели свой медовый месяц на юге Франции. Затем переехали в парижский отель San Régis, где меня, скорее всего, и зачали на отличном французском постельном белье, в перерывах между кофе и круассанами. И в январе 1946 года мои родители отправились в плавание к Новому Свету. Их сопровождали 17 мест багажа, со слов моей матери, и 20 тысяч американских солдат, возвращавшихся на военном корабле домой. Моей матери досталась главная роль как единственной женщине на борту, хотя она и замечала, что была «безбилетница». Звучит как эпизод из фильма, однако мой отец, который всегда был непреклонно честным в отношении «преувеличений» моей матери, подтвердил эту историю. Это была лютая зима – одна из самых неприятных на памяти опустошенной Европы. Невыносимому путешествию по северной части Атлантического океана сопутствовали бури. Молодую жену, еще не осознавшую факт своей беременности, рвало на протяжении примерно 12 дней. Я думаю, ее нежданный гость заметил, что его первые моменты жизни были отмечены резкими порывами и штормом.

В 1976 году, стоя у ограды в Бэттери-парк и представляя себе тысячи ликующих солдат, проплывающих на корабле мимо статуи Свободы, я так же живо мог представить свою мать в молодости, как она размышляла, с некоторым простодушием, не только о том, что уготовано для нее в будущем, но и о том, кем был человек, за которого она вышла замуж и ребенка которого вынашивала. Позже она рассказывала мне, что Америка показалась ей ошеломляющим и странным местом, что еврейская семья ее мужа встретила ее «прохладно» и отличалась от французских семейств, где все знали друг о друге практически все, хотя бы потому, что они были беднее и жили в более стесненных условиях, а кроме того, они по природе были открытыми и эмоциональными. Окружение моего отца хранило «тайны» и позволяло себе осуждать других, отмечала мама. Они выросли в интеллектуальной среде: среди их предков были умудренные раввины из Польши, отпрыски которых эмигрировали в Нью-Йорк в 1840-х. Родственники матери моего отца были из каких-то неведомых уголков Восточной Европы. Они «наносили визиты» в манхэттенский Ист-Сайд, чтобы поглазеть на эту француженку, Жаклин, но держались друг друга и предпочитали оставаться в своем Верхнем Вест-Сайде.

Вот в такой обстановке в вихре боли и крови я и появился на свет 15 сентября 1946 года. Роды, по рассказам, были настолько тяжелыми (потребовались щипцы), что маме уже больше не было суждено родить, да и я, как говорят, еле-еле выжил. Мама сфотографировалась со мной, когда мне было полгода: я широко улыбаюсь и гляжу в камеру, кажется, выкрикивая «баба» или что-то похожее. Уже позже она придумала мою реплику для этой сценки – «Je suis fort!» («Я силач!»). Мама часто говорила, что я, пусть и «походил на китайчонка», был радостным малышом. Мой отец – непрактикующий иудей, а она – сомнительная католичка, поэтому было как-то логично, что меня вырастили в традициях американской Епископальной церкви. Я посещал церковную школу по воскресеньям вплоть до 14 лет. Я жил в достатке, здоровье и любви.

Своего отца я начал узнавать гораздо более постепенно, в отличие от моей матери, поскольку отцы довольно часто не торопятся поверить свои секреты сыновьям. Для него война была самым упоительным временем. Шло время, и он с тоской приговаривал, что это были «лучшие годы его жизни», с которыми 40 лет мирной жизни после окончания Второй мировой войны никогда не могли сравниться. Мой отец родился в 1910 году и вырос в семье фабрикантов, которые разбогатели в 1920-х. Это была эпоха нелегальных питейных заведений, женщин, обретших независимость в годы Первой мировой войны, бейсболиста Бейба Рута, боксера Джека Демпси и впервые пересекшего на самолете Атлантический океан авиатора Чарльза Линдберга. Отец, его два брата и сестра решили сменить свою фамилию с Сильверстайн на Стоун. Несмотря на квоты, ограничивающие поступление евреев в вузы, они были приняты в Принстон, Гарвард, Йель (мой отец) и Уитон (его сестра). Мой отец был умным, проявлял склонность к математическим наукам, хорошо писал. Внешность темноволосого красавца, вне всяких сомнений, была ему в помощь.

Первым из трех крупных потрясений, пошатнувших папину жизнь, стал обвал биржи в октябре 1929 года. Его отец, Джошуа Сильверстайн, продал свою Star Skirt Company и вложил полученные деньги в акции. Понесенные убытки привели к тому, что его сбережения растаяли, и у него осталось в собственности только недорогое жилье для сдачи в аренду в Гарлеме. В 1931 году мой отец завершает обучение в Йельском университете и погружается в самую гущу Великой депрессии. Ему повезло найти работу контролера торгового зала в универмаге, где ему платили $25 в неделю. Он часто рассказывал мне, насколько был сломлен этим неожиданным поворотом судьбы. На следующий год ему посчастливилось найти работу аналитика в бэк-офисе на Уолл-стрит. К 1935–1936 годам он уже был лицензированным биржевым маклером. Когда началась Вторая мировая война, благодаря своим связям ему удалось получить назначение на должность в армейских финансовых органах сначала в Вашингтоне, а в 1943 году – в Лондоне. Он жил холостяцкой жизнью, без каких бы то ни было обязательств. Это подтверждается несколькими выразительными фотографиями с привлекательными девушками, но, очевидно, ни одна из них не произвела на него достаточно глубокого впечатления. Поскольку, по всей видимости, больше всех он любил и боготворил свою высокую и грациозную мать, которая родила пятерых детей (один из которых умер) и затем посвятила им всю свою жизнь.

Вторым потрясением его жизни стала ее неожиданная смерть от инфаркта. В 1941 году она только вступила в свой шестой десяток, ему же был 31 год. О силе пережитого им удара я могу судить только по тому, как он говорил о своей матери, точнее, по тому, что он никогда не упоминал никаких деталей о ней. Люди обычно критикуют своих родителей хотя бы за пережитые обиды, и тем более удивительно, что о Матильде («Тилли») Майклсон не прозвучало ни одного слова, ни одной истории, ничего человечного. Я полагаю, то чувство горя, которое он, скорее всего, испытывал, им же отвергалось как «жалость к себе». Его эмоции застыли на настолько глубоком уровне, что мы уже не могли к ним пробиться. Я уверен, что частичка его умерла вместе с нею; определенная холодность, которую ощущали мы с матерью, исходила из его сердца. По воспоминаниям моей матери, он никогда не плакал, ни разу по поводу чего бы то ни было. Казалось, будто бы он все держит под контролем. Образцовый отец, отдалившийся ото всех со священным образом своей матери. По этой причине я не думаю, что моя мама смогла бы разгадать человека, за которого она вышла замуж.

Мой отец выразил свою тоску по чему-то вечному и свое ощущение от бессмысленно мрачной судьбы в стихотворных строках 1932 года:

Удел красоты – будь то видение, звук иль мысль –

Не оставаться вечно неизменной.

Не задуши ее в объятьях и не смотри в упор ты на нее.

Ее судьбу определим мы сами.

Все так и есть.

Верх мудрости, похоже, их ученье.

А человек своей дорогою идет

И счастлив мимолетным озареньям красоты.

Я полагаю, что война спасла моего отца от удручающих мыслей, позволив ему – пусть только на некоторое время – скрыться от прошлого. Однако жизнь ему отравляли его финансовые страхи, порожденные Великой депрессией. После окончания Второй мировой войны республиканцы сыграли на выборах 1946 года на страхах [электората] и завоевали большинство в конгрессе США. Начиналась холодная война, и папа отказался от своего прошлого восприятия России в позитивном ключе и яростно спорил со своими многочисленными друзьями – евреями либерального толка. Те поддерживали позицию Франклина Рузвельта, предлагавшего установить послевоенный мир, обеспечиваемый ООН и «четырьмя полицейскими» (США, Россией, Великобританией и, при условии присоединения к остальным, Китаем). В отличие от них, мой отец страстно ополчился против Рузвельта и гневно рассуждал о подрыве наших общественных устоев «Новым курсом» на фоне так и неразрешенной проблемы безработицы, с которой удалось справиться только в ходе войны. Соответственно, мы должны были продолжать добавлять топлива в топку национальной военно-промышленной машины, которая и так усилилась за период 1941–1945 годов. Ко временам корейской войны 1950–1953 годов, эта его точка зрения воспринималась как нечто само собой разумеющееся, мы уже никогда более не вспоминали некогда его кумира и бывшего начальника Дуайта Эйзенхауэра, ставшего президентом США в 1953 году. Военные расходы необратимо росли и достигли гигантских размеров. США перешли от горячей к холодной войне, не дав себе хоть чуточку времени, чтобы поразмыслить над этим. Страхи времен Великой депрессии по поводу безработицы более не являлись проблемой. Любые протестные настроения пресекались на корню Джоном Эдгаром Гувером, Джозефом Маккарти, потребовавшим присяг лояльности Гарри Трумэном и националистически настроенными СМИ.

В последующие 20 лет, вплоть до окончания войны во Вьетнаме, даже когда мой отец зарабатывал большие деньги, он никогда по-настоящему не расслаблялся. Он отказывался обладать тем, что можно было арендовать: квартиру, таунхаус в Нью-Йорке, участок земли, картину и даже машину, если ее можно было взять напрокат. Он любил говорить, что «Я здесь проездом, мой мальчик» или «Гекльберри», как он называл меня в память о величайшем творении его любимого автора Марка Твена. Особенно ему нравились эпизоды с пьяным папашей Гека, возможно, из-за полной его безответственности. Любимый фотопортрет отца был сделан в молодости, когда он пропал на несколько дней и вернулся в образе неопрятного и небритого бродяги. Возможно, именно поэтому он не хотел чем-либо владеть. Это было отражение гордыни, которая предшествовала грехопадению. «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него»[11] и т. д. и т. п. Эта философия затрагивала, конечно же, и меня, его единственного наследника. «Никто не выйдет отсюда живым» и «жизнь – это не миска с вишнями» – вот те мрачные афоризмы, которые я слышал, пока рос.

Чтобы не создать у вас превратное впечатление, должен признать, что моему отцу был присущ тонкий еврейский юмор и самоирония, и многие ценили его за это. Он рассказывал мне на ночь замечательные истории. Героем повествования был олицетворявший темную сторону его личности «Злой Саймон» – на мой взгляд, предшественник Лемони Сникета. Злой Саймон мог принимать бесчисленное множество форм и обличий, чтобы попытаться добраться до меня. Иногда он меня похищал. Злой Саймон пугал меня не меньше, чем русские. Отец всегда предельно четко указывал, что я не должен ни на что рассчитывать (вероятно, чтобы предостеречь меня от ожиданий, которые были у него самого до мирового экономического кризиса, начавшегося в 1929 году). Как и его отец, он был готов оплатить учебу сына в колледже, и на этом помощь заканчивалась. Являясь светским человеком и высмеивая замкнутых евреев-хасидов из Бруклина («Почему они не хотят вести себя как американцы?!»), он тем не менее был гораздо более привержен постулатам Ветхого Завета, чем был готов признаться в этом самому себе. Я полагаю, что отец столь часто демонстрировал мне нестабильность жизни с моих самых ранних лет (разумеется, периодически пугая меня русскими, которые проникают в нашу страну) частично по причине беспокоящей его перспективы, что я разделю экстравагантный, «показушный» французский менталитет моей матери.

Почему же он женился на своей полной противоположности? Как склонный к самоотрицанию осмотрительный еврей из общества, контролируемого белыми англосаксами, и по большей части рациональный человек, он должен был осознавать авантюрность брака с француженкой «крестьянского» происхождения. С другой стороны, возможно, он понимал, что брак с человеком вне его «племени» парадоксальным образом может дать новый импульс выдохшемуся генетическому фонду. Его жена не добавила их семье ни денег, ни благородной крови, ни образования, ни деловых связей. Она не была частью властных структур Нью-Йорка и Вашингтона, которые в конечном счете будут доминировать в мире и в которые он, выпускник Йельского университета с военным прошлым, мог бы пробиться, даже несмотря на свое еврейское происхождение. Мама же была изгоем, приятной незнакомкой для тех властных женщин, которые держали в своих руках ключи от всех дверей. Когда я спросил папу об их браке, он откровенно сказал, что женился на ней, «поскольку она могла стать хорошей матерью». Такой формулировкой он всегда пытался уйти от признания любви к моей матери. Под нажимом он мог бы сознаться, что «единственная женщина, которую я когда-либо любил, была мать» – его собственная.

Секс, а не деньги, сбили с пути моего отца. Секс в принципе был больной темой для поколения Второй мировой войны. Лицемерие современной жизни драматически обыгрывалось в актуальных пьесах Артура Миллера, Теннесси Уильямса, Уильяма Инджа и позже Эдварда Олби, а также в романах Джерома Дэвида Сэлинджера, Нормана Мейлера, Сола Беллоу, Филипа Рота, Джона Апдайка, Джеймса Джонса и других авторов. В мироздании Нью-Йорка второй половины 1960-х, как я понял с течением времени, разводы после долгих традиционных браков стали общепринятым и почти неизбежным вторым актом жизненной пьесы. Моя мать позже рассказывала мне, что она не обращала внимания на измены, однако к 1949 году, примерно тогда же, когда мыльный пузырь уверенности американцев в их монопольном обладании атомной бомбой лопнул благодаря усилиям Советов, баланс сил неожиданно резко изменился и в нашем доме, когда мой отец был застигнут с поличным. По ее уверениям, она сломала швабру об его спину, и они не на шутку подрались. В ход пошли экзальтированные и исступленные обвинения. За годы повторения истории со шваброй мама сакрализировала свой поступок до ранга протеста французской революционерки, разоблачающей предательство супругом ее и их брака. Если его бестактный обман так легко было вскрыть, значит, он был известен и посторонним, и ее унижение было публичным для них обоих. Жизнь не могла продолжаться как раньше. «Король умер…» Ее отвергли. Это был тяжелый удар, разбивший вдребезги ее американскую мечту. Обо всем этом я ничего не знал.

Как и многие в такой ситуации, она попыталась спасти положение рождением еще одного ребенка, которому были бы рады и мой отец, и я. Однако за вынашивание меня она расплатилась своим здоровьем. Однажды поздно ночью, когда мы гостили в доме в Ист-Хэмптоне, я услышал шум на первом этаже. Сквозь перила я наблюдал, как врачи увозят мою мать в больницу. Вслед за ней, как я помню, вынесли завернутый в одеяло окровавленный плод 5–6 месяцев. В последнем видении я не уверен, вся ситуация слишком напоминала фильм ужасов.

Мой отец продолжил свои похождения более осторожно, в то время как моя мать взяла на себя роль отважной героини. Скарлетт была отвергнута Реттом и извлекла максимум из этой ситуации. На лето она уезжала во Францию, иногда я составлял ей компанию, если меня не ждали в каком-то детском лагере с адаптированным индейским названием у страшно холодного озера где-нибудь в штате Мэн или северной части штата Нью-Йорк. Во Франции 1950-х годов мою мать принимали как кинозвезду. Она привозила с собой голубые джинсы, косметику и электронику, которые во Франции нельзя было купить. Мама оставляла меня у своих родителей в сельской местности к востоку от Парижа, а сама отправлялась гостить к своим друзьям побогаче в их загородные дома близ Парижа или уезжала на юг Франции, где получала свою дозу европейской чувственности и стиля, который с течением времени с учетом современных бытовых удобств из США превратился в новый международный стандарт элитарности.

Мои французские бабушка и дедушка были полной противоположностью моим маме и папе. Я несколько раз проводил у них лето. Мемé всегда казалась мне старой, грузной и душевной, как многие женщины, выросшие на рубеже веков. Она была приземленным человеком. Мемé часто прикладывала платок к ячменю на своем набрякшем, слезящемся веке, на мир она смотрела буквально вполглаза. Мемé постоянно о чем-то беспокоилась: о предстоящем ужине, запасах еды, денег и, если она не думала о своей дочери, сыне, или о ком-то из постояльцев, то беспокоилась о нас, своих внуках. «Quel souci!» – «Какая неприятность» – была ее вариантом «Ой вей![12] Что же теперь!» Еще одна – нараспев произносимая «Oh la la! Qu'est ce qu'on va faire!» – «Ой-е-ей! Что мы будем делать?». Она всегда приберегала для нас что-то особое, одну или две «p'tit bonbons» – конфетки, которые были скрыты где-то в глубине ее огромного платяного шкафа. Это также могла быть жестяная баночка со сластями, или дорогой шоколад, или иногда хрустящие бумажные франки с напечатанными на них портретами писателей и военных – большие и яркие послевоенные купюры, делавшие нас счастливыми, – с ними мы могли отправиться в кино или за комиксами.

Поскольку места в их тесном доме в Париже было мало, мне как любимчику – «l'Américain», «американцу» – позволяли спать в постели Мемé и Пепé. Мемé рассказывала мне сказки про «le Loup», волка, который обитал на крышах Парижа, и, когда все засыпали, спускался по дымоходам, чтобы без ведома родителей утащить шаловливого ребенка из кроватки. Во Франции с волками связано много мифов. Считается, что волчьими стаями кишели леса в Средние века, да и сейчас поговаривали, что видели волков в больших лесах. Я всегда страшно пугался и хватался за Мемé, как Красная Шапочка в известной французской сказке. Помните, что обнаружила девочка в доме своей бабушки? Я приглядывался к Мемé. В темноте было сложно что-либо разглядеть, но ее рот абсолютно точно не был длинной мохнатой пастью со страшными острыми зубами. Это была всего лишь Мемé, мягкая улыбка которой всегда обнадеживала меня. Она прижимала меня к своей теплой груди. Любить Мемé было проще, чем любить мою мать, хотя бы потому, что Мемé всегда была рядом со мной, а мама… была замечательной, но вспыльчивой и непоследовательной.

Пепé, как и многие французы, не задумываясь, шлепал непослушных детей, однако когда ему перевалило за шестьдесят, чаще всего просто ворчал, как старая собака, греющаяся у огня. Он был любящим человеком, который, как я уже отмечал выше, рассказывал мне истории о Великой войне. Они принимали природу жизни стоически – и, по моим наблюдениям, так вело себя большинство французов. Они вдосталь хлебнули войны. Я постепенно проникся симпатией к пожилым людям за их безразличие к течению времени, моде и идеям. Это ключевое преимущество, которое дает нам возраст. Пепé стал лучше как человек благодаря Мемé, которая оставалась верной ему до конца их дней. Вместе они не уступали по крепости камню. Я только позже по жизни понял фразу, которую услышал в детстве: мужчина может позволить себе сбиться с пути, однако женщина должна быть стойкой в своей преданности. При отсутствии морального центра – а для него достаточно по крайней мере одного человека с принципами – не будет прочной семьи, а без семьи каждый из нас страдает. Эти тяжелые истины мне преподали мои родители, которых я горячо любил.

Когда я был ребенком, казалось, что детей из состоятельных семей отсылали в школы, церкви, лагеря, усаживали есть за отдельные столики и в другое время, чем взрослых. Детей воспитывали так, чтобы они были всегда на виду, но чтобы их не было слышно. Моя мать с ее нервным нравом могла быть такой же жесткой со мной, как когда-то ее отец был с ней – что и сформировало, на мой взгляд, ее сильный и непокорный характер. Это было в традициях французов: «une bonne gifle» – хорошая оплеуха или шлепок по заднице открытой жесткой ладонью, наэлектризованной гневом, позволял быстро утихомирить непослушного ребенка. Могли выкрикиваться сильные, эмоциональные выражения, но они перезапускали нашу систему без мучительной вины с обеих сторон. За эти годы моя мать несколько раз в бешенстве гонялась за мной по квартире, иногда со стеком для верховой езды в руках, чтобы показать мне, кто здесь главный. Однако мой отец не мог поднять на меня руку, но он позволял себе сурово отчитывать меня каждый раз, когда обнаруживал «C»[13] в моем табеле успеваемости.

Многие годы спустя мама рассказала моему сыну историю о том, как я в 8 лет пришел к ней со слезами на глазах: «Ты меня больше не любишь!»

«Почему ты так думаешь, любимый?» – спросила она.

«Потому что ты меня больше не шлепаешь».

Она пояснила моему сыну: «Понимаешь ли, детям нравятся, когда им делают замечания и объясняют, что правильно и что неправильно. Помни об этом – тебе это пригодится с твоими собственными детьми». Поскольку я был очень сильно привязан к маме, я скучал по ней и любил ее все больше и больше и всегда дожидался ее возвращения. Большим везением было провести время с ней, когда она возвращалась с какой-нибудь вечеринки где-то в первом-втором часу ночи и заглядывала ко мне, чтобы поцеловать меня на сон грядущий. Источая всепроникающую соблазнительную смесь духов и винных паров, она прижимала меня к себе – чувственная сцена пожелания спокойной ночи, которая повторяется во многих старых европейских фильмах, но которую я сейчас редко где вижу. Портрет Мадонны с младенцем. Моя мать была естественной и непринужденной во всем, в том числе в вопросах половых различий. Она прохаживалась обнаженной в своей спальне, и в детстве я часто видел ее в душе или на унитазе. Стыдиться было нечего. В конце концов, Франция была лишена столь многого в военные годы: хорошее мыло было редкостью, душ воспринимался как американская роскошь, равно как и замечательные унитазы со смывными бачками. Повсеместная близость стала привычной.

Моя мать рано осознала, что женщины – обычные человеческие существа, а не богини с огромными сиськами – искаженный образ, который многие мужчины сначала создают в своем воображении, а потом сами же им пленяются. У нее к этому было гораздо более здоровое отношение, чем в англоязычных культурах с их подавленными эмоциями. Не скрою, ее «сексуальные» манеры, возможно, взрастили во мне тайное влечение к моей матери. Но привело ли оно к искажению моих ценностей? Может быть, я любил ее слишком сильно, но я предпочту такую судьбу тому холодку и налету отчетливой неприязни или недоверия, которое я замечаю в некоторых мужчинах. Она также никогда не была одной из тех мегер, которых мы видим в пьесах Теннесси Уильямса – пресекающей мужское начало, властной, громкой. Да, она была эгоистичной и склонной к позерству, иногда – страстной и суровой, но всегда любящей. «Я тебя наказываю, но я люблю тебя» звучит гуманно для меня. «Я тебя наказываю, потому что я тебя люблю» – нет.

Я уверен, что наша близость претила моему отцу, который, вероятно, никогда не видел свою мать обнаженной. Он не хотел лучше узнавать реальных женщин, предпочитая им свои фантазии – девушек в черных чулках, при этом он с удовольствием общался с женщинами в обществе. И, как я увидел позже, они определенно относились к нему благосклонно.

В первые пятнадцать лет своей жизни им удавалось уберечь меня от переживаний по поводу складывавшихся между ними отношений. По крайней мере в моем сознании мы трое были единым целым, за пределом которого – весь остальной мир. Родители любили меня и несомненно любили друг друга. К тому же, что делало нашу обстановку еще более благостной, – они оба были привлекательными и ответственными взрослыми людьми со средствами. В начальной школе я был так горд, когда мама, одетая по последней моде, находила время на визит: этот акцент, вопросы о моих учителях, очарованные возможностью поговорить с ней и одновременно чудовищно завидущие ее стилю остальные, ничем не примечательные мамы. Не имеет значения, был ли я во втором или в восьмом классе. Когда она появлялась, это не оставалось незаметным для остальных людей, ее замечали все. Жаклин Стоун было невозможно не заметить. В кино ее могла бы сыграть Жанна Моро, с которой их объединяла животная теплота. Да, она была там для меня, и в то же время – нет. Она была, скорее, выставлена напоказ. Уже позже я буду сравнивать наши отношения как «либо крупный, либо дальний планы, но редко средний план».

Однако я был бы несправедлив, если бы свел все к тому, что произошло в дальнейшем. В эти первые пятнадцать лет, помимо страшной операции в больнице, моя жизнь была благословенной. Я всем сердцем любил мою притягательную мать. Я доверял и уважал своего трудолюбивого и любящего отца, хотя иногда и побаивался его. У меня был неограниченный доступ к двум культурным традициям и двум языкам, на которых я мог и думать, и говорить. Я мог читать все, что хотел, и проводить сколь угодно времени у телевизора, который только начал входить в обиход. Моя мать часто тайком забирала меня из школы, чтобы сходить на двойные киносеансы – она их обожала; а затем прикрывала меня, снабжая меня записками с оправданием моего отсутствия. Меня одаривали как мороженым, так и игрушечными солдатиками. Если бы не непреложный оптимизм, взращенный матерью в моей душе, то я никогда не преодолел бы те препятствия, которые ждали меня в будущем. Этот оптимизм стал базовым принципом в противостоянии жизни.

Все было в порядке, даже когда они отправили меня в 14 лет учиться в школу-интернат, расположенную в отдаленном городке в Пенсильвании. Начался первый учебный год. Нам дозволяли возвращаться домой только на День благодарения, Рождество, весенние каникулы и, конечно же, длинные летние месяцы. Это была следующая ступень лестницы, которую мне предстояло преодолеть на пути к «правильным» кругам общества Восточного побережья. Моей первой школы – Тринити, расположенной на перекрестке 91-й улицы и Коламбус-авеню в Нью-Йорке, – было достаточно вплоть до 8-го класса, но она не подходила для получения среднего образования (хотя большая часть моих одноклассников продолжала учиться там до колледжа). Школа Хилл в Пенсильвании ничем не напоминала Тринити: 500 мальчишек, проходящих через разной степени тяжести болезни взросления, неожиданная атмосфера «серьезности», жесткая дисциплина и абсолютно ничего удобного, чувственного или французского. В этой школе установился американский образ мысли, направленный, скорее, на подготовку морских пехотинцев, если судить по учебной и спортивной программам, особенно в части борьбы и плавания. Девиз этого учебного заведения был «Что только истинно, что честно»[14]. В отличие от начальной школы, здесь жестоко карали любой обман, и значительная часть моего класса по той или иной причине была изгнана из Хилл в течение четырех лет моей учебы. Мы поднимались до 7 часов утра, мерзли зимой, проводили время в часовне и столовой, скудные трапезы, пять уроков каждый день до второй половины дня, обязательные занятия спортом, ранний ужин, 3–4 часа на домашнюю работу и отход ко сну в 10 часов вечера (10:30 для старших классов).

Все, чего я достиг в моей предыдущей школе, казалось недостаточным. Я был избалован Нью-Йорком, и если хотел поступить в Йельский университет, как мой отец, то я должен был быстро повзрослеть. Четыре года я прожил в тревоге, что недостаточно хорош. Хотя я чувствовал себя довольно несчастным по многим причинам, к середине второго года обучения все начало складываться. И тут в январе 1962 года я переживаю самое большое потрясение в моей жизни. Все началось с таинственного письма от директора школы, которое я обнаружил в моем почтовом ящике: «Мне звонил твой отец. Я хотел бы встретиться с тобой сегодня в 14:30». Он подписал письмо: «Эд Холл». Директор был выдающейся фигурой нашего мирка, пользовался уважением как сильный лидер со связями в Йеле, а также как воплощение мужественности благодаря работе тренером хоккейной команды. Я побаивался его, и у меня абсолютно не имелось желания встречаться с ним с глазу на глаз. У меня были хорошие оценки, в мой адрес почти не поступало нареканий. Однако что-то серьезное все же произошло. Почему отец позвонил? Что-то случилось с мамой? Несчастный случай? Неужели она умерла?

Тогда были сложности с междугородней связью. Я позвонил отцу на работу из одной из двух старых телефонных будок в вестибюле школы. Я понял, что Мэри, его верная секретарша, долгие годы проработавшая с моим отцом, была обеспокоена. Я всегда могу определить по телефону, когда что-то не так. Она сказала, что мой отец не может говорить со мной. Он «на важной встрече» и позвонит вечером «из своей гостиницы» – гостиницы! Как он оказался в гостинице? В моей голове сработала тревожная сигнализация. Мэри знала, что отец переговорил с директором моей школы, и спросила, встретился ли я с директором. С каждой минутой дела становились все хуже. У меня не было никакого желания видеться с Эдом Холлом. Я не хотел, чтобы он знал что-либо о моей личной жизни, особенно если в ней произошел некий сбой. Однако с моей матерью все было в порядке, иначе Мэри сказала бы мне, если бы с мамой что-то случилось. Это было нечто другое.

Я пропустил назначенную на 14:30 встречу. Официально я совершил «нарушение», не придя туда, куда мне сказали прийти. Я был как в тумане – вот и все. За час-два я добрался до моей крестной Сюзанны, тоже француженки, в Нью-Йорк. Она была знакома с моими родителями со времен войны и, по всей видимости, всегда была в хороших отношениях с ними обоими. Она не рассказала мне деталей, но сказала достаточно, чтобы подтвердилось мое беспокойство по поводу того, что произошло что-то серьезное. Они «разошлись». Что это могло значить – «они разошлись»? Это же не конец? Это на некоторое время? Она не могла сказать ничего больше, на самом деле ей нечего было больше сказать. Мой отец должен был объяснить мне все. Я спросил у Сюзанны, где моя мать. Я уже звонил домой, и никто не подошел к телефону. Сюзанна уверяла меня, что с мамой все хорошо, но она не знала, где именно она сейчас находится. Именно это «сейчас» меня добило. Да, что-то изменилось и, как я почувствовал, навсегда. Все меняется, как я понял со временем. И обычно, если честно, все меняется к худшему.

Наконец, я встретился с моим отцом вечером в той гостинице, где он остановился. Это был тот самый разговор, который, как я и предполагал, полностью изменил мою жизнь. Оглядываясь на прошлое, я теперь могу назвать этот период третьим и самым крупным кризисом его жизни: крах благополучия в 1929 году, смерть его матери в 1941 году и, наконец, этот разрыв в 1962-м. Он был печален, озадачен, ошеломлен, абсолютно не похож сам на себя. Частично, лишь частично держал он себя в руках. Он спросил, принял ли меня директор школы. Нет, ответил я. Пауза.

– Оливер, твоя мать и я разводимся. – Этого было достаточно. Все остальное я услышал по нарастающей, не помню, в какой последовательности.

– Она уже давно не была прежней.

– Она плачет каждое утро.

– Она влюблена в другого мужчину.

– Я так больше не могу.

– Я не знаю, где она сейчас, но я думаю, что она на некоторое время уедет во Францию. Она тебе позвонит, я в этом уверен. – Однако уверен он в этом не был.

– Кто… Кто этот мужчина?

– Знакомый парикмахер. Майлз Габел.

Это было абсолютно невообразимо! Майлз был «другом» моей матери. Я провел с ним часть прошлого лета. Папа арендовал современный дом в Вест-Хэмптоне с большой лужайкой, бассейном и теннисным кортом. Майлз ранее был парикмахером, однако благодаря помощи мамы он открыл собственную небольшую фотостудию. Я успел сблизиться с ним тем летом. Это был 35-летний мужчина с внешностью кинозвезды, темноволосый, рисковый, с зелеными глазами сиамского кота, простецким акцентом евреев из Куинса. Он любил жизнь, женщин, собак, свой автомобиль MG и свою обожаемую камеру. Он стал для меня почти как старший брат – звеном между моим поколением и поколением моих родителей. Поскольку мой отец проводил основную часть времени в городе тем летом, Майлз часто гостил у нас. Мама заговорщически просила меня не упоминать об этом, поскольку «он не нравится твоему отцу». Я принял это объяснение, поскольку маме часто нравились люди, которые не нравились папе. Это было такое захватывающее лето. Майлз раньше работал спасателем и стал тем отцом из плоти и крови, которого у меня никогда не было. Он учил меня, как быть мужчиной, показывал мне, как заниматься фитнесом и качаться, рассказывал, как вести себя с девушками. Так он трахал мою мать? Это никогда не приходило мне в голову. Они же друзья!

«Он нищеброд!» Отец повысил голос, его переполняли эмоции. У Майлза был взрывной характер, рассказывал отец, он был непредсказуем, он бил мою мать. В самом деле, я как-то заметил у нее на лице синяк. Мой отец продолжал свой рассказ. Мама давала Майлзу деньги – деньги папы. Он был «альфонсом». Их роман продолжался уже почти два года! Мама вела себя дико и каждое утро плакала, потому что она «влюблена в этого парня». Папа ничего не мог поделать с этим, от всего этого он чувствовал себя отвратительно. Он дал ей так много возможностей выкинуть его из ее жизни, однако она не могла это сделать. Похоже, он впервые осознал, что потерял любовь моей матери, и не мог поверить в это, не мог принять мысль, что это произошло из-за его невнимания. Теперь он утвердился в своем решении, и все, во что я верил в отношении собственной жизни – благополучие, привязанность и счастье в отношениях между людьми, – оказалось ложью. У отца больше не осталось любви к маме, я это знал уже из телефонных разговоров. Он принял окончательное решение. Он все еще хотел быть со мной, но не с ней. Он продолжал поддерживать эту «семью» исключительно ради меня – их единственного ребенка. Теперь, когда я достиг «сознательного возраста», я, предположительно, был достаточно взрослый, чтобы понимать все эти вещи. Возможно, они отправили меня в школу-интернат именно потому, что ощущали приближение развязки.

Он сказал, что таунхаус – наш дом – уже был сдан в субаренду знакомому – основателю крупной косметической компании. Все мои личные вещи – картинки, коллекционные бейсбольные карточки, комиксы прошлых лет, игрушечные солдатики – были уложены в коробки и вынесены из моей комнаты. Позже я узнал, что мою мать «выставили на улицу», а ее счета заблокировали.

Развод состоялся в последующие несколько месяцев, которые я оставался в школе. Опека надо мной была передана отцу как ответственной стороне, поскольку у моей матери не было средств на обеспечение. Она еще больше подставила себя согласием пройти психологическое обследование. Мой папа позже рассказал мне, что психиатр описал мою мать как «все еще дитя, живущее в мире фантазий и неспособное нести ответственность за ребенка».

Мама никогда не говорила об этом психиатре. Однако она позже рассказала мне о том, на что пошел мой отец, чтобы получить развод. Он нанял частного детектива, чтобы следить за ней в Лос-Анджелесе, куда сам отправил ее «прийти в себя». Он поселил ее в Beverly Hills Hotel. Детектив нанял фотографа, который запечатлел мою мать в гостиничном номере с Майлзом, который тайком сопровождал ее. Шантаж сработал, и мать согласилась на условия мирового соглашения, установленные отцом. Предвоенная фантазия моей матери о Скарлетт О'Хара стала реальностью, которой она не могла предвидеть. Ее дом – ее Тара – был в развалинах, а она осталась без средств к существованию. Однако она сможет встать на ноги, все у нее наладится! Но не сейчас.

При этом мне не давал покоя вопрос: почему ни тот, ни другая не могли сказать обо всем этом мне в лицо? Было странно услышать обо всем этом удаленно. Разве мой папа не мог взять денек-другой, чтобы повидать меня? Или просто привезти меня в город? Директор школы сказал ему, что это плохая идея, поскольку у учащихся загрузка, и что я могу начать отставать от всех. Или что-то в этом духе. Папа говорил, что волнуется за меня и что объяснит все в деталях во время трехнедельных весенних каникул. Он запланировал поездку для нас двоих во Флориду, где мы могли бы играть в теннис, вместе побыть «холостяками», поговорить и сблизиться. А моя мать должна была отступить на край моей жизни как маргинализированный, не до конца повзрослевший человек.

Но где же была моя мать? Она даже не позвонила. Она позже мне расскажет, что испытала шок. Ее мир рушился в одно мгновение. Она была «в смущении». Ей не хватало денег, и даже пришлось занять $1000 у близкого друга. Мама, если судить по фильмам Ланы Тернер или Джоан Кроуфорд, теперь жила будто заклейменная позором. Несколькими веками ранее ей нашили бы на одежду алую букву[15]. Бóльшая часть друзей моих родителей из респектабельного бизнес-сообщества отвернулись от нее. Она все больше замещала их своими собственными друзьями из изгоев общества: художников, представителей модной индустрии, «педиков», как бы сказали тогда, геев, как сказали бы сейчас, разведенных женщин, распутников, друзей из Европы, которые не судили бы ее по американским стандартам. В конечном счете она стала возвращаться во Францию и оставаться там на полгода, чтобы проводить время в их компании и, насколько я понимаю, чтобы избежать части тех налогов в США, которые в противном случае должен был бы оплачивать мой отец. Ее пребывание за пределами страны имело для него определенный смысл.

Но все это было ложью. Я узнал, что папа заводил романы на стороне с самого начала их совместной жизни. С моделями, женами нескольких их общих друзей, проститутками и даже нашей коренастой экономкой/няней из Швейцарии, которая работала у нас, когда мне было примерно 7 лет… Обо всем этом моя мать, с ее же слов, знала. С течением времени она мне рассказала истории обо всех этих «подругах», которые приходили к нам домой на ужин, для игры в канасту или бридж, проводили время в загородных домах, в которых мы жили. Что же касается «боевых подруг» еще с военных времен, мой отец, похоже, имел их всех! Он был сатиром. И при этом моя мать оставалась «либеральной», не бранила его. Она же была француженкой, а французы понимают, что такое «l'amour». Во всех мужчинах же есть подобная жажда, и было бы нелепо и даже «противоестественно» устраивать из этого публичный скандал. В дальнейшем, наблюдая за партнерами моей матери, я понял, что она по природе своей была экспрессивной и готовой к экспериментам в плотских делах, среди ее сексуальных приключений была и лесбийская любовь. Однако для моего отца, за исключением случаев секса втроем (две женщины, один мужчина), к которым он предлагал ей присоединиться, интимная близость с собственной женой утратила прелесть, как это обычно бывает у супругов, и он вернулся к своему излюбленному архетипу 1940-х годов – прохладной высокой манекенщицы с длинными ногами. Он не хотел, чтобы его секс был слишком реалистичным или житейским. Он предпочитал мысленные фантазии. Этим я, по всей видимости, хочу сказать, что для моей матери никогда не находилось полноценного места в сердце моего отца.

Это было время удостоенной нескольких «Оскаров» «Квартиры» Билли Уайлдера – кинокартины, обнажившей циничную реальность, которую американцы еще не были готовы признать. Со своей стороны этого уравнения, мама вместо того, чтобы, не привлекая излишнего внимания, завести интрижку с мужчиной или женщиной помоложе, как это делали некоторые из ее замужних подруг, по уши влюбилась и поддерживала этого молодого начинающего фотографа. Она была слишком искренней в своих эмоциях, чтобы скрывать их. В результате, когда ей был 41 год, жизнь начала быстро выходить из-под ее контроля и разваливаться.