Читать онлайн Золотое сердце бесплатно

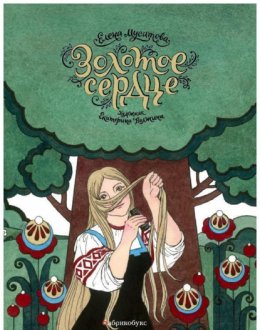

© Елена Мусатова, 2020

© Екатерина Волжина, 2020

© ООО «Издательство «Абрикос», 2021

© ООО «Абрикос Паблишинг», 2020

I

Близилось Рождество. Ночами яркие звезды, как свечи, горели в небе. На пригорке стояла деревушка – соломенные крыши изб казались заснеженными стогами. Дом Мартына Гавриловича видно было издалека, он возвышался над снежными заносами и гордо посматривал на соседей, словно не считая их за ровню. Тесовую крышу венчал петушок, окошки в кружевных наличниках сверкали стеклами, крыльцо с высокой лестницей украшали витые столбики-колонки.

Задняя дверь отворилась, и во двор вышел хозяин – Мартын Гаврилович. Перед праздником он всегда собственноручно колол свинью, а в помощники приглашал дальнего родственника. И в этот раз Мартын Гаврилович ловко управился со своим делом, проследил, чтобы помощник собрал кровь в чашку, и похлопал свинью по жирному боку.

– Пудов десять будет.

Жена Мартына, кутаясь в шаль из козьего пуха, тоже вышла во двор. С первого взгляда было заметно, что Прасковья на сносях. У Мартына с Прасковьей подрастало пятеро детей, и все девочки, что несказанно огорчало отца, мечтавшего о сыне. Мартын очень любил своих дочек, но они улетят из родительского гнезда, будут хозяйничать в чужих избах, а на родном корню должен остаться наследник. Мартын даже расщедрился в церкви на самую толстую свечку и сделал подарок батюшке: принес ему старого петуха.

– Мартынушко, ты Степановну позови, – сказала Прасковья, – мне одной не управиться. Она бы и колбасы начинила. Помнится, Степановна лучшей мастерицей в деревне была. Небось не позабыла еще, как делается.

Степановной звали старушку, жившую на краю деревни в такой низкой избушке, что окошки едва не касались земли. Кормить Степановну было некому, и она нанималась к соседям на поденную работу, какая была ей по силам. Но основной доход ей приносила колода засаленных карт. Их Степановна раскидывала перед любопытными девками и вдовами, а еще разгадывала сны и, щуря подслеповатые глаза, смотрела на воду, пытаясь увидеть образы и знаки.

– Степановна, давно ли стала ворожить? – посмеивались над ней соседки.

– Будешь ворожить, коли нечего в рот положить, – беззлобно ворчала старушка.

Жила она раньше с дочерью, внуком и его женой. Но дочь и внук с невесткой в одночасье умерли, заболев неизвестной болезнью. Старуха отвезла на погост три неструганых гроба, пришла в опустевшую избу и заплакала. Думала, что и ей осталось недолго мучиться на этом свете, но тут из люльки, подвешенной к потолку, донеслось попискивание. Внуков сынок Николаша давал знать, что он-то жив и хочет есть.

Принялась Степановна выхаживать младенца. Ребенок был слабым и худым, все кунежился[1]. Несколько раз он всерьез собирался отправиться вслед за родителями, тогда Степановна шла в церковь, ставила свечку Николаю Угоднику – правнукову небесному покровителю – и горячо молилась. Мальчик выздоравливал. Николаша был отрадой для старой бабки – синеглазый, светловолосый, с ямочками на щеках, появлявшимися от приветливой улыбки.

– Как солнышко он для меня, – говорила Степановна, – хмурый день с ним веселее кажется.

В деревне видели, как старуха выбивается из сил, пытаясь прокормить себя и ребенка. Весной, как только появлялась молодая зелень, Степановна брала мешок и шла на луг, под завязку набивала мешок крапивой, снытью, щавелем, а дома варила из этого похлебку. Мартын не раз хотел ей помочь: то кусок сала отрежет, то отложит ковригу хлеба, не с лебедой, как приладилась печь старуха из-за нехватки муки, а белого, пшеничного. Однажды, расщедрившись, налил в кувшинчик меду. Но всякий раз нападала на Мартына вражья сила и мешала отдать гостинцы: кусок сала вырастал в его глазах до невероятных размеров, и казалось Мартыну, что у самого ничего не останется, если он это отдаст. Коврига была слишком сладка для голодранцев, вдруг у них с непривычки к белому хлебу разболятся животы. Ну а мед – на что он им? Чай не пьют, сырую воду хлебают.

А Степановна спокойно жила, ни у кого ничего не просила и ничего не ждала. Мало того, Прасковья иной раз завидовала старухе: надо же, бабка как ни пойдет в лес, корзину белых грибов тащит, а она с дочками третьего дня едва с десяток набрала.

– Соседка-то наша – колдунья, – втолковывала Прасковья мужу. – У нее две курицы – и каждый день несутся, а у нас стадо – и яичницы пожарить не из чего.

Конечно, Прасковья преувеличивала. У них с мужем хозяйство было полная чаша. Не только по праздникам стояла на столе жирная куриная лапша. А с ярмарки привозил Мартын любимым дочкам наряды и сладости, каких в деревне не видывали.

* * *

Степановна пришла по первому зову. Она рассчитывала к празднику получить немного мяса. Привела с собой и Николашу. Уцепившись за бабкин подол, он ковылял на слабеньких ножках. Старуха сняла с мальчонки шаль, усадила возле теплой печки.

– Погрейся, родимый, – сказала она, – на улице мороз крепкий. Вон как за личико тебя куснул.

– Мешать не будет? – недовольно спросила Прасковья.

– Нельзя несмышленышу одному в избе сидеть. Домишко мой замело снегом, солнышко в окошко заглянуть не может. Днем темень, и ночью темень, лучину жгу. Я дитя с огнем не оставлю. Он у меня смирный, не пикнет, вот хлебушка погрызет, зубки-то молоденькие.

Старуха посмотрела, не предложит ли хозяйка мальчику кусок хлеба, но, так и не дождавшись, достала из кармана и протянула внуку замусоленную корку.

Чтобы дочки не мешали, Прасковья отправила их к тетке, жившей в этой же деревне. Поняв, что помощников не будет, Степановна только вздохнула. Рассиживаться и лясы точить было некогда. Она без промедления принялась за работу. На печку поставила вариться свиные ножки и голову, перемыла и начинила кишки гречневой и пшенной кашей, смешанной с кровью и жареным луком, пересыпала пласты сала крупной солью.

Обедали постными щами, вареной картошкой и квашеными огурцами.

– Гляди-ка, – покачала головой Прасковья, – Николаша твой мал да удал, третью картошку в рот тянет.

Мальчик, поняв, что говорят о нем, испуганно отдернул ручонку, протянутую было к чугунку.

– Ешь, не робей, – приободрила его Степановна. – Хоть по миру иди, – пожаловалась она Прасковье, – может, добрые люди подали бы чего. У меня в погребе одни огурцы да капуста, картошку только на семена берегу. Напали мыши, всю сгрызли.

– Подадут, жди, – усмехнулась Прасковья, – народ жадный стал, зимой снега не выпросишь. А ты иль девкам на женихов гадать перестала? Совсем дохода нет?

Старушка промолчала и отложила в сторону надкусанный огурец.

День прошел в хлопотах. Было заметно, что Степановна устала, она охала и терла рукой спину. Вечером, когда старушка собиралась уходить и закутывала внучонка в дырявую шаль, Прасковья сунула ей кусочек сальца величиной с ладонь.

– Тебе за труды.

– Видать, невелики труды мои были, – вздохнула Степановна, быстро заморгала, будто в глаз ей попала соринка, потом положила сало в карман фартука, взяла Николашу за руку и ушла в темную морозную ночь.

Было слышно, как скрипит снег под ее валенками.

– Ишь ты, даже не поблагодарила, – обиделась Прасковья.

– Ты бы, того, побольше отрезала, – заметил Мартын.

– У самих пять душ есть просят да шестой наготове. На весь мир пирога не испечешь, рубахи не сошьешь, да и картошек они на три дня вперед наелись.

* * *

На следующий день, в сочельник, в доме Мартына колбаса шкварчала на сковородке. В сенях в большой чашке стыл холодец, в дубовом бочонке под гнетом лежало сало, разделанные куски мяса были прикрыты чистой рогожкой. В углу валялось свиное рыло, им Прасковья брезговала и всегда отдавала собакам.

– Ой, ой, какие запахи, – ныли дочки, вернувшиеся от тетки. – А мы должны зерна есть, да и то после звезды.

– Ах вы мои ненаглядные! – проговорила Прасковья. – Проголодались? Подождите маленько, скоро разговеемся. Попостимся хорошенько, и Господь к нам за это милостив будет.

Наконец в небе появилась первая звездочка. Вся семья села за стол для вкушения сочива. Прасковья поставила перед домочадцами чугунок с вареными пшеничными зернами, куда она добавила сушеные яблоки, орехи и мед.

– Вкуснота, сладкота, – приговаривали дочки, отправляя сочиво в рот.

– Ты калитку хорошо запер? – спросила у мужа Прасковья. – А то сейчас колядовщики саранчой налетят. Уж такие настырные! Хотя у меня две лепешки медовые подгорели, можно отдать. Иль Степановне завтра отнести, пускай Николашка полакомится.

– Да запер, не беспокойся, – отмахнулся Мартын. – А все ж Степановну мы обидели.

– Поменьше о пустяках думай, – ответила жена, – их двое всего, наварят каши с салом, куда как наедятся. На месяц хватит!

– Да уж, на месяц, ты б еще «на год» сказала.

Прасковья собралась было заговорить о бережливости, чтоб и дочки послушали материнские наставления, но тут дверь распахнулась, и в избу ввалилась женщина. Клубы пара тотчас окутали ее, и супруги поначалу не могли понять, кто из деревенских решил их навестить. Ходили к Мартыну с Прасковьей неохотно, только по большой надобности. Острые на язык бабы говаривали: «Ох и проголодалась я, будто у Парашки на беседе побывала».

Домочадцы во все глаза смотрели на гостью. Но это была не деревенская кумушка, а самая грязная и оборванная нищенка, которую только можно было себе представить. Одежда лохмотьями, глаза, обведенные черными кругами, лихорадочно блестят. Женщина была простоволоса, обеими руками она прижимала к груди небольшой сверток, замотанный в платок. Нищенка едва шевелила замерзшими губами.

– А ты говоришь, запер, – с досадой сказала Прасковья мужу.

– Подайте Христа ради, – взмолилась женщина и, переложив сверток в правую руку, левую протянула вперед.

Прасковья, опасаясь дурного глаза, особенно теперь, когда была на сносях, велела мужу гнать несчастную прочь.

– Это прямо дух нечистый, – прошептала она на ухо Мартыну, – собаки голоса не подали, шагов на крылечке не было слышно, дверь не скрипнула.

Мартын нехотя встал из-за стола. Женщина, поняв по его мрачному лицу, что ей ничего не дадут, рухнула на колени:

– Не гоните, миленькие. Дайте хоть переночевать у порога. Соломки пук бросьте, мне хватит. Страшно на улицу выходить, метель поднялась такая, что в двух шагах ничего не видно. Кабы до смерти меня не закружила.

Но Мартын уже ухватил нищенку за худое плечо.

– Хорошо, хорошо, уйду сейчас, – продолжала она. – Но вы хоть поесть мне дайте. Когда в желудке пусто, ноги идти не хотят, подгибаются, а перед глазами туман стоит. Пока до вас добрела, ветер со мной играл: то в один сугроб закинет, то в другой. Еле выкарабкалась. Да и боюсь, руки от голода совсем ослабнут, и я но́шу свою драгоценную потеряю.

Женщина схватила руку Мартына, прижала к потрескавшимся губам:

– Не губи невинную душу.

Видя нерешительность мужа, который медлил вытолкать нищенку, Прасковья велела:

– Что смотришь? Вон ее! Носит их на нашу голову. Нищая! Мы каждый кусок хлеба по́том зарабатываем, а она пришла на готовенькое. Накорми ее, напои, спать уложи. Завтра она шубу мою новую попросит, так что – выложить? Пусть в батрачки нанимается, а то на дармовщинку желающих много.

Нищенка тяжело дышала.

– Да в церковь же вы ходите! Меня не жалеете, дитя пожалейте! Как мне с ним возвращаться на ветер, в непроглядную тьму?

Словно в подтверждение ее слов, из свертка, который она прижимала к груди, послышался слабый плач.

– Вас как зайцев в лесу, один умрет – десять народятся. – Прасковья решительно поднялась.

– Хозяйка, у тебя ж самой дите будет, – заплакала нищенка, – дай хоть яичек, молочка налей, кашки в ладонь положи.

– А ну пошла вон.

– Да у тебя в сенях много чего сложено. Я без спросу не взяла. И сало там, и холодец.

– Ишь ты, честная какая, не взяла. И как рассмотреть впотьмах все успела. – Прасковья, выпятив живот, медленно наступала на женщину. – Что стоишь как колода? – прикрикнула она на мужа. – Пусть возвращается откуда пришла!

В четыре руки они вытолкали нищенку из избы, согнали с крылечка и выбросили за калитку.

– Хоть рыло свиное отдайте, я его погрызу! – крикнула та, оказавшись на улице и оборачиваясь к дому.

Метель взлохматила ее волосы, потянула за подол ветхого платьица. Ветер подхватил снег, развернул его непроглядной пеленой, укутал женщину, скрыл от глаз.

– Вот еще, – отозвалась Прасковья, собственноручно задвигая засов на калитке, – рыло ей понадобилось, самим пригодится.

– Пригодится, – донесся до нее звенящий голос. – Не пожалей потом!

– Негодная, еще угрожать мне будешь! – разозлилась Прасковья.

Нищенка не отвечала, слышался только вой метели. Во дворе, словно опомнившись, залаяли собаки.

Мартын и Прасковья вернулись в избу. Было тепло, но Прасковья озябла и накинула на плечи шаль.

– Принесла ее нелегкая, – ворчала она. – Водой святой умыться бы надо, уж больно глаза черны у этой гольтепы[2].

Она взяла бутыль, стоявшую у коника[3], плеснула воды на ладонь, обтерла лицо и помочила глаза.

– А ты стал как пень, – повернулась она к мужу, – руки, что ль, у тебя отсохли? Надо было сразу ее вытолкать. А то развели разговоры.

Мартын молчал. Он сидел у стола, подперев голову рукой.

– Иль мы не русские, – наконец произнес он. – Наступает великий праздник, Рождество. Его добром встречать надо, а мы куска пожалели. Сначала Степановну обидели, теперь человека с дитем в метель выгнали. Куда она пойдет? Дорогу замело, ветер с ног сбивает. На нашей совести грех будет, Прасковья, если с ней что случится.

– Ну давай, догоняй. Отдай ей все. И холодца в карман навали, и колбас на руку навесь. Пусть наедается. А мы с голоду помирать будем.

Но Мартын, не слушая жену, качал головой и повторял:

– Не по-людски это. И колядовать к нам не ходят. Вроде не самые бедные, а соседи сроду на огонек не заглянут.

Прасковья подошла к мужу, обняла:

– Добрый ты у меня, Мартынушко, всяк тебя облапошить старается. Ну кому ты поверил? Думаешь, и вправду баба эта голодная? Да у нее полный мешок сухарей спрятан. Она нарочно глаза углем намазала и тряпье надела. И разве можно в такую пропасть с младенчиком выходить? Взяла у кого-нибудь, чтоб людей разжалобить, чтоб ей куски послаще подавали. У нее дом краше нашего, сундуки, набитые добром, в ряд стоят.

– Может, ты и права, – ответил Мартын, – а все ж не по-людски.

– Ох, спать пора, заговорились мы что-то, – спохватилась Прасковья, – дочки вон уже храпака дают. Пойдем и мы, любезный, на перинку.

* * *

Утром метель улеглась. Снег сверкал и искрился. В синем небе застыло холодное солнце. Далеко был слышен в морозном воздухе звон церковных колоколов. Мартын с семейством отправился в церковь в соседнее село. Тропинки замело, все то и дело проваливались по колено. Только Прасковья, по причине своего положения, кряхтела и жаловалась, а дочки, нарядные, краснощекие, в шалях с кистями, в белых новых валенках, с радостным визгом падали в пушистый снег, отряхивались и снова падали.

На обратном пути, уже подходя к дому, Мартын увидел мужиков, стоявших у его тесовых ворот. Те, заметив хозяев, молча расступились. Вчерашняя метель намела высокие сугробы, и из одного торчала худая нога в чуне[4].

– Никак кто помер? – испугался Мартын, стаскивая с головы шапку.

– Нищая вечером по деревне ходила, да недалеко от вашего дома ушла, – ответил один из мужиков.

– У нас она не была, – сказала Прасковья.

– А люди видели, что была.

– Это кто такой востроглазый?

– Степановна, соседка твоя.

– Врет старая! Вот как мне за доброту отплатила!

– От Степановны никто лишнего слова не слышал, зазря она ни разу на человека не сказала. Мы, Мартын, могилку выкопаем, человек все же. Останется на улице – собаки порвут. Ты хоть на водку дай.

– Как же, как же, на водку и по рублю на брата, – зачастил Мартын. – И закуски наберу.

Будто озноб пробрал его до кости, залез за барашковый воротник, и ледяные руки сжали сердце – не вздохнуть. Мартын вошел в избу, утирая шапкой лицо.

– Что ты? – удивилась Прасковья. – Переполошился, как малое дитя.

– Мы в смерти повинны, – покачал головой муж. – Грех-то какой. Невинную душу загубили. Чем мы лучше разбойников?

– Эх, еловая твоя голова, – разозлилась Прасковья. – Дочерей по миру пустить – вот грех. Ты же добренький – готов все сундуки вытряхнуть, нищим раздать. Ну, хватай, бери. Чей сундук тебе открыть? Дунькин? На! – Прасковья откинула кованую крышку и принялась выкидывать из сундука шали, куски полотна, бусы, праздничные атласные кофты, шерстяные юбки. – Нищих-то много. Это дочерей пять, а побирушек не пересчитаешь. Обуй, одень эту голытьбу, они же потом первые над тобой посмеются. И не забудь: у нас еще золотые монеты припрятаны. Куска лишнего недоедали – накопили. Ты их тоже отдай, душа добрая. Может, в раю для тебя местечко приготовят.

– Эх, – взревел Мартын, – не была бы ты на сносях, сейчас бы взял плеть да отхлестал по спине. Нет в тебе жалости!

– Зато в тебе с избытком, так через край и плещется. Ни о ком у тебя заботы нет – ни о жене, ни о дочках. – Прасковья все больше распалялась. Щеки ее раскраснелись, волосы растрепались, и Мартын уже не рад был, что затеял этот разговор, как вдруг Прасковья охнула, схватилась за живот и поплелась к кровати. – Прихватило что-то, неужто началось? Да рановато вроде. Это ты меня, Мартын, своим упрямством довел. Ох, тяжелехонько. Ой-ой! – завопила вдруг Прасковья во все горло. – Моченьки нету терпеть. Посылай, Мартын, за повитухой.

Повитуха пришла скоро. С собой привела внучку и тут же, выторговав у Мартына кусок сала с прослойкой, завернула его в тряпицу и отослала девчушку домой.

– Я помираю, чуть со светом белым не расстанусь, а она о чем думает, – попеняла старухе Прасковья. – Неужто я бы тебя обманула?

– И-и, милая, – улыбнулась повитуха, разматывая шаль и снимая одежу, – ты баба на обещанья щедрая, хоть лопатой греби, а как отдавать – и с наперстком не приходи. Я у тебя ума набралась, как-никак, пятерых приняла.

Повитуха подошла к роженице.

– Не волнуйся, сердечная, – ласково сказала она, – чай не первого ждешь, давай я тебе живот разомну, вот так, ляг поудобней.

К утру следующего дня на свет появился ребеночек.

– Вот и хорошо, вот и ладненько, – приговаривала старушка, принимая на руки младенца и заворачивая в кусок полотна.

– Парень? – спросил Мартын. Предвкушая радостную весть, он заглянул за ситцевую занавеску.

– Вот я тебе! – замахнулась на него полотенцем повитуха. – Девка.

– Врешь! Сын у меня!

– Говорю, девка! На! – Старуха сунула ему в лицо красного вопящего младенца.

– Ты, видать, смеяться надо мной вздумала, – рассердился Мартын, – поросенка вместо дитя подаешь.

Повитуха ткнула свой острый нос в сверток и только теперь рассмотрела маленький свиной пятачок.

– А-а-а-а, люди добрые! – завопила повитуха, роняя ребенка на лежанку. – Сколько родов приняла, а ввек не видала, чтобы баба порося рожала.

Повитуха схватила в охапку свою одежу и бросилась к двери.

– Стой, – Мартын еле успел ухватить ее за руку, – мяса отрежу, полсвиньи отдам, только не рассказывай никому. Мало тебе? – в отчаянии крикнул он. – Денег дам, рубль хочешь? Ну, тогда десять, четвертной не пожалею.

– Что с тобой, милый, – вроде как с сожалением проговорила старушка, – да во всем мире столько денег не наберется, чтобы я молчала.

* * *

С высокого крыльца Мартын видел, как повитуха побежала к Авдотье – самой большой сплетнице на деревне. Через какое-то время они выскочили на улицу уже вдвоем. Авдотья спешила так, что на ходу вдевала руки в рукава старенького тулупчика. Бабы бежали от одной избы к другой.

– Эх! – Мартын с досадой стукнул кулаком по резным перилам. – У людей горе, а им, сорокам, забава. Всю деревню оповестили.

С тяжелым сердцем он вошел в дом. Красавицы дочки, с нормальными вздернутыми носиками, не поросячьими, сбились у печки, круглыми от ужаса глазами смотрели на отца.

Мартын отдернул занавеску, за которой лежала несчастная заплаканная Прасковья.

– А-а, теперь плачешь, слезы льешь?.. Небось сейчас бы нищенке все отдала! Вот тебе твоя жадность. Рыло свиное пожалела, голодного человека с дитем малым из дома выгнала, на смерть лютую. Всю жизнь теперь свиной пятак перед глазами стоять будет.

– Мартынушко, ежели я и виновата, разве ж со зла? О вас, родненьких, заботилась. Что же делать теперь? На улицу со стыда не выйдешь.

Мартыну стало жалко Прасковью, хотел он ее утешить, сказать доброе слово, как вдруг она, приподнявшись, жарко зашептала:

– Утопи, выбрось в прорубь, пока никто не видел. Людям скажем: умер младенец, а повитуха сослепу не разглядела.

Спеленатый младенец лежал у ног Прасковьи, куда его и бросила повитуха. Мартын осторожно поднял тугой сверток. Щечки у ребенка были круглые, пятачок розовый, а вытянутое рыльце покрыто пушком. Длинные темные ресницы дрогнули, и открылись чистой голубизны глаза. В горле у Мартына защипало, он бережно положил дочку в люльку.

– Ну нет, женушка, хватит с меня, еще один грех на душу не возьму. Наша вина – сами ее искупать будем.

– Как? Хоть неделю в церкви на коленях стой – пятак не отвалится…

Соседки, прежде не поднимавшиеся на крылечко Мартыновой избы, вдруг повалили в нее толпой. За какой-то день перебывала чуть ли не вся деревня. Напрасно Мартын запирал калитку. Бабы кричали и стучались до тех пор, пока хозяин не выходил их урезонивать. Досужие кумушки проявляли чудеса ловкости и изворотливости. Как ручей обтекает камень, так и они просачивались мимо хозяина. Протянув какой-нибудь пустячок Прасковье, соседки тут же кидались к люльке и с детским восторгом восклицали:

– И вправду свинья!

Некуда было деться от ехидных взоров, злых слов, брошенных в спину.

Дочери ревмя ревели, приходя с улицы.

– Нас ребята задразнили, хрюшками называют, – рыдали они на пять голосов. – Как завидят, сразу хрюкать начинают. А Макарка хвост свиной принес. А то, говорит, у вашей сестрицы пятачок есть, а хвоста небось нет.

Прасковья молчала.

* * *

Девочку окрестили по имени святой Маланьи. Крестной матерью взяли Степановну, хоть она и была стара летами, а отцом – священника. Больше никто не согласился. Имя девочки скоро все позабыли, даже мать с сестрами называли ее Хрюшкой. Только отец ласково говорил дочке: «Поросенушка ты моя, Поросенушка» – и щекотал заскорузлым пальцем бархатный подбородочек.

– В руки мне ее брать тошно, – жаловалась Прасковья. – Гляну на рыло свиное – и с души воротит, так и вышвырнула бы в хлев, пускай в нем хрюкает.

К груди она дочку не прикладывала, хотя молока было много, кормила из рожка. Младенца ждала бы неминуемая гибель, если бы не отец. Он подходил к люльке, ласково агукал Малаше, потом кричал жене:

– Ты девку кормила? Чего она как голодная губами шлепает?

– Пропасть ее возьми, – злилась Прасковья, – ест за семерых, а сама тощая. Куда все проваливается?

Но мужу не перечила и давала ребенку рожок.

Мартын смастерил дочке погремушку, Малаша играла ею, смеясь и похрюкивая от удовольствия, пока мать не заругалась:

– Мартын, уйми свиное рыло, аж голова разболелась от ее треска.

Прасковья обращала внимание на дочь, лишь когда хотела больно шлепнуть ее или ущипнуть.

– У, лихоманка тебя возьми. Свинья, она и есть свинья. И поди ж ты, не болеет ничем. Вон у Кузякиных сын позавчера помер, а этой хоть бы хны.

– Прасковья, не смей зла своему ребенку желать, какой родилась, такой и будем принимать, – рявкнул Мартын. – Дочь она наша!

– Тебе, может, и дочь, а мне никто. Чужого ребенка больше любила бы, чем вурдалака этого. У, ведьма проклятая. Всю кровь мою выпила.

– Вот что. – Мартын встал из-за стола, за которым стругал ложку, и решительным взглядом обвел домочадцев. – Слушай и ты, жена, и вы, дочери мои любимые. Всегда я с вами ласков был, прихоти-капризы исполнял, но если Малашу обижать будете, то берегитесь. Рука у меня тяжелая, попадете под горячую – сами не рады будете.

– Папенька, родненький, – заплакали дочки, – неужто из-за Хрюшки ты на нас осерчаешь?

– Тебя как звать? – Мартын схватил за плечи старшую дочку.

– Дунькой, ты забыл, что ли?

– А тебя? – спросил вторую.

– Лукерьей вроде окрестили.

– Ну а твое имя, третья дочь, какое?

– Совсем сдурел, – встряла Прасковья, – помешался со своей свиньей. Нюрка она.

– Ах, Нюрка! Всех, стало быть, помнишь. Так почему же Малашу вы Хрюшкой зовете? Она такое же дитя, как и все.

– Тьфу, – сплюнула жена, – да ты на рыло ее посмотри…

– Молчи! Маланья ее величают, зарубите себе на носу. Тебе, жена, она дочь, а вам, дочки любимые, – сестра родная. Еще раз услышу – не обижайтесь.

– «Величают», – передразнила его Прасковья, – ишь, барыня какая, слова ей, гадюке, не скажи.

Но при Мартыне дочку больше не обижала.

Малаше от отцова заступничества толку было мало. Он то в поле, то по хозяйству управляется, сестры и рады – изгаляются, как хотят. Мать иной раз и подбавит. Играла Малаша щепочкой, представляла себе, что это знатная барышня, заворачивала ее в тряпочку, вроде как наряжала. Приметили сестры – выбросили щепочку в печь. Принесла мать в избу охапку соломы, Малаша соломинок надергала, смастерила себе другую куколку – соломенную. Повесила ей на шею веточку – получилось коромысло, на него из бересты крохотные ведерки прикрепила. Сидит с куколкой в уголочке и тихонько в кулачок прыскает, смешно ей, как барышня за водой идет, покачивается.

– Что мусоришь? Никакой помощи от тебя нету, только баловаться умеешь, – заругалась мать и бросила куколку в печку.

К чему ни потянется сердце девочки – обязательно отнимут, засмеют или обругают. В избе Малаше отвели уголок около коника. На нем она спала, здесь же и играла, плакала, когда приходилось особенно тяжело.

Для пяти дочерей стояли пять кованых сундуков, в них собиралось приданое. Отец с матерью с ярмарки привозили своим ненаглядным доченькам подарки: цветастые шали, отрезы на юбки, бусы. Все складывали в сундуки.

– Малаше когда приданое начнем собирать? – спросил однажды Мартын. – Пора бы.

Прасковья усмехнулась:

– Думаешь, найдется дурачок, который замуж ее возьмет? А если хряк какой и встретится, то ему приданое без надобности – будут на пару в лесу под дубом желуди грызть.

Сестры расхохотались, особенно старалась старшая Дунька. Малаша, сидевшая за прялкой, ничего не ответила, только слезы скатились по щекам.

Хотя мать постоянно попрекала ее куском хлеба, из всех сестер Малаша была самая работящая. Уже с пяти лет выучилась прясть. Как утром сядет за прялку, лишь за обедом, пока ложкой стучит, отдохнет. Вечером сестры спать улягутся, а Малаша все работает. Напрядет шерсти, потом принимается носки вязать, варежки.

– Была бы хорошая, я б в ней души не чаяла, – рассказывала Прасковья соседкам у колодца. – На работу бедовая, все в ее руках так и горит. Избу подметет, посуду перемоет, прядет хорошо, будто большая: ниточка ровненькая идет, без единого узелочка. А вот не лежит моя душа к ней, и ничего мне от этой Хрюшки не надо.

– Потому душа твоя не лежит, – вступила в разговор Степановна, – что Малаша – чистый ангел. Ее мать родная клянет да ругает, а она ни разу про вас дурного слова не сказала. Прибежит ко мне, сядет у ног и в колени носом уткнется. Спрошу: «Малаша, откуда у тебя синяк на щеке?» – «Упала», – скажет. Смиренная у тебя дочь, Прасковья. Любит она вас, хоть вы этого и не заслуживаете.

– Ишь ты, – подбоченилась Прасковья, – туда же себе, одной ногой в могиле, а других судишь. Иль сама без греха? Ты гадать бросила только потому, что сослепу пики с червями путать начала. Подрастет Хрюшка, я знаешь за кого ее сосватаю? За Николашку твоего. Вот пара хороша будет – свинья да блажной.

– Эх, – вздохнула Степановна, – сердце твое коростой покрылось, не пробиться к нему.

Мартын Гаврилович был мужик грамотный, умел читать, писал, правда, коряво, но если кому прошение нужно было составить – обращались к нему. Решил обучить грамоте дочерей. Зиму с ними бился, только младшенькая читала складно и скребла гусиным перышком по бумаге, выводя красивые, ровные буквы.

– Нам грамота ни к чему, – заявили старшие дочери. – Пусть Малашка-свиняшка старается, глядишь, пропитание себе заработает.

* * *

Малаше было лет двенадцать, когда в избу Мартына пришла странница. После смерти женщины и ребенка Мартын строго-настрого запретил жене гнать побирушек, да и Прасковья не посмела бы этого сделать, так сильно на нее подействовала история со свиным рылом.

Но хотя нищих во все годы было много и по деревне они ходили, дом Мартына Гавриловича будто не замечали. Дело было зимой. Однажды ранним вечером залаяли собаки, возвещая приход чужого человека. Прасковья вышла отворить калитку – перед ней стояла невысокая старушка с круглым приветливым лицом. Тихо падал снег, тулупчик странницы и платок на голове были белыми. Старушка до земли поклонилась хозяйке:

– Мир дому твоему. Позволь, любезная, побыть у тебя немного.

Прасковья окинула старушку оценивающим взглядом – одежда у той была ветхая, но опрятная – и согласилась. Не то чтобы она старалась угодить мужу, а больше хотела прищемить языки деревенских кумушек, которые никак не забывали давнюю историю. Да и слово «немного», сказанное старухой, предполагало, что та пробудет у них вечерок, не больше.

В избе странница сразу пристроилась возле Малаши, сидевшей со своей прялкой на конике.

– Рукодельная ты, красавица.

Малаша зарделась, а сестры захохотали. Старушка покачала головой:

– Ох, я будто не в избе, а в стойле оказалась. Так и слышится, будто лошади ржут.

Прасковья сдвинула красивые черные брови.

– Ты, бабка, думай, что говоришь, а то мигом на улицу отправишься.

– Мороз к вечеру крепчает, – ответила странница, – боюсь, кабы до смерти не замерзнуть.

Прасковья стиснула зубы от этого неприкрытого намека и прикрикнула на дочерей, чтобы те успокоились.

– Ты отложи прялку, красавица, отдохни, а я тебе что-то покажу, – сказала странница. Из своего мешка она достала маленькую котомочку. – Здесь у меня всякие лоскутки собраны. Посмотри сама. Есть парчовый, ситцевый, кусок рогожки и миткаля, ленточка кисеи, шелковый1. Какой лоскуток вытянешь, такой у тебя муж будет.

Сестры прислушались. Прасковья, хлопотавшая у печки, заметила:

– На Святках гадать надо было, сейчас ни к чему.

– Жизнь будущую никогда не поздно узнать.

К старушке подскочила старшая Дунька, без спросу запустила руку в котомку и вытащила рогожку с тремя деревянными пуговками.

– Фу, – скривилась она.

– Правильно, – кивнула старушка, – купила ты себе судьбу с довеском.

Дунька не поняла, о чем говорит странница, и надулась. Лушка достала криво обрезанный миткаль.

– Нетвердо твой муж на ногах стоять будет, – пояснила старушка.

У Нюрки был цветной лоскуток, но мокрый – видно, снег попал в котомку и растаял, у Феклы в руках оказалась красная ткань, Акульке попался грязный кусок шерстяной материи с обтрепанными краями.

– Разобрали вы свою судьбу, – сказала странница и обратилась к Малаше: – Теперь твоя очередь, деточка.

Сестры засмеялись, Прасковья хмыкнула. Малаша вытащила лоскуток ярко-голубого ситца с белыми и красными горошинами.

– Жених у тебя будет простой парень, такой же деревенский, как ты. – Старушка погладила девочку по голове. – Хорош собой, статен, высок. Жить вы с ним будете душа в душу.

Когда домочадцы вновь занялись своими делами, странница наклонилась к Малаше и зашептала ей на ухо:

– Придет и твоя пора, станешь красавицей, хоть сейчас в это не можешь поверить. Но наступит время, когда от бед и несчастий ты подумаешь, что Господь тебя оставил. В отчаяние впадешь, в уныние, жить не захочешь, а перетерпишь – и все пройдет.

Старушка встала, зачерпнула ковшиком водицы в ведре, плеснула себе на руку:

– Видишь, стекла вода – не оставила следа, так и беды твои уйдут. Ты только слова мои запомни, они тебя в трудную минуту поддержат.

Вечером странница рассказывала, как ходила по святым местам, какие чудеса видела. Даже соседи собрались ее послушать. Сестры ворчали: «Набилось народу, дышать нечем». Разошлись люди за полночь, да и то потому, что Прасковья, зевнув, заметила, мол, не пора ли огонь тушить. Спать гостья легла на лавку, укрылась своим тулупчиком и так начала насвистывать курносым носиком, что к Прасковье всю ночь не шел сон. Утром старушка, к великой досаде хозяйки, и не собиралась уходить. С удовольствием почаевничала, побеседовала с Мартыном о приметах на погоду, рассказала, что видела в соседних деревнях и что делается в городе, потом опять подсела к Малаше. Та больше не пряла, а вязала носки. Спицы мелькали в ее руках и тихонько постукивали.

– Ловкая ты, посмотрю. А платки вязать умеешь?

– Нет, бабушка. У нас и мастериц таких нет, не у кого поучиться.

– Хочешь, я тебя научу? Платки тонкие, ажурные, в колечко протянуть можно, называются «зимние узоры». С таким мастерством ты никогда нуждаться не будешь, на кусок хлеба заработаешь.

– Что за узоры такие? – удивилась Малаша.

– Ночью кто-то в мягких валенках ходил вокруг избы. Так и слышалось: скрип да скрип. То был батюшка Морозушко. Дыхнет старик на окошко, и расцветают на нем ледяные цветы.

Малаша отложила спицы, подскочила к окну и воскликнула:

– Тятя, матушка, сестрицы, глядите, и правда, стеклышко диковинными узорами разрисовано! Красота какая!

Прасковья и головы не повернула, сестры будто не услышали, лишь Мартын отозвался:

– Поросенушка ты моя, Поросенушка. Чистая у тебя душа, каждой малости радуется.

Странница достала из своего мешка деревянные спицы и клубок пушистых тонких ниток.

– Смотри, как я буду делать, примечай. С трех петелек начну, тремя петельками закончу.

Вяжет, а Малаша запоминает. Потом сама попробовала, поначалу сбивалась, но скоро так навострилась, что спицы мелькают. Распускаются под ее руками диковинные цветы, переплетаются ветви причудливых растений.

Прасковье дела нет, что дочку доходному ремеслу учат, гремит у печи ухватами и ворчит себе под нос:

– Впустить просят ненадолго, а потом не выгонишь.

Малаше стыдно за мать, а старушка знай нахваливает работу девочки.

– Ты и меня обойдешь. Клубок свой и спицы тебе оставляю. А мне пора, и так надолго загостилась. Негоже терпенье хозяев испытывать. То, о чем я говорила тебе, деточка, помни. Сердце в узде держи, воли ему не давай, чувства-то далеко завести могут. Всегда и во всем на Бога надейся да на Матерь Его Пречистую. И еще заступники у нас есть – святые угодники.

Ушла старушка, и в доме вроде как опустело. Принялась Малаша за работу. Через неделю был у нее готов платок, красоты необычайной. Сестры увидали, начали каждая к себе тянуть.

Парча – плотная узорчатая шелковая ткань с переплетающимися золотыми или серебряными нитями; миткаль – неотделанный ситец; кисея – легкая прозрачная ткань.

– Давай сюда платок, Хрюшка, – велит Дунька, – мне скоро замуж выходить.

– Вот еще, – фыркнула Лушка, – замуж те выходят, у кого женихи есть.

– Да неужто у тебя есть?

– А то, мне платок и нужен, форсить в нем буду.

– Не бывать такого, чтобы младшая вперед старшей отчий дом покидала, – сказала Дунька да как шлепнет Лушку по щеке.

Та в долгу не осталась и залепила сестре хорошую оплеуху. Как две собаки сцепились. Кусаются, царапают друг дружку. Младшим сестрам платок тоже понравился, подняли они рев и крик.

– Белены вы, что ль, объелись? – крикнула Прасковья, растаскивая дочерей.

– Мамочка, – плачут дочки, – это все Хрюшка противная виновата, она платок связала, а мы его поделить не можем.

Малаша испугалась, что из-за нее раздор вышел.

– Я матушке хотела подарок сделать.

Взяла Прасковья невесомое пуховое чудо, встряхнула и против воли улыбнулась. Но принять его не могла: от мысли, что Хрюшкины руки его касались, становилось гадко на душе. Прасковья скомкала платок и бросила в сундук.

– Не плачьте, доченьки, Хрюшка вам еще навяжет, будете по праздникам наряжаться.

* * *

Пришло время сестрам выходить замуж. Что ни вечер – у сундуков крутятся, новые юбки меряют, побрякушки перебирают, в зеркальца карманные смотрятся, налюбоваться на себя не могут. В праздник разоденутся, будто с картинки, а женихов нет. Позубоскалить вроде каждый рад, а с серьезными намерениями никто не подходит. Свахи в дом Мартына дороги не знают. Похуже и победней девки замужем, детей нянчат, а эти даром что раскрасавицы, пары никак не подберут. Девка – товар скоропортящийся, сегодня не продашь, завтра никто не позарится. Дунька уже считалась староватой, Лушка наступала ей на пятки.

Болит голова у Прасковьи, как дочерей распихать, – на достаток не смотрит, хоть какой бы женишок попался. Свахе рубль совала, подарки делала, да все без толку.

Сестры готовы Малашу на куски порвать:

– Из-за этого свиного рыла мы в девках должны оставаться.

Что ни день, в доме ругань, скандалы, драки. Прасковья долго думала и решила Малашку с рук сбыть. Ей уже шестнадцать исполнилось. Уйдет из дома, глядишь, сестрам дорогу к замужеству освободит. А то и правда, кому такую образину видеть охота.

* * *

Старуха Степановна несколько лет как умерла, Николаша остался один. Поначалу приходили соседки, топили печь, варили щи. Разносолов на столе, конечно, не было, но и с голоду паренек не помирал. Когда наступала горячая пора, батрачил у мужиков за кусок хлеба. Но соседки появлялись все реже, у каждой было много своих забот, случалось, по нескольку дней Николаша сидел не евши. Бросили парнишку на произвол судьбы: живи как знаешь. Николаша, как молодое деревце, тянулся к солнышку. Был он очень худым и высоким, нескладным. Издалека видно было, как он идет по деревенской улице, размахивая руками. Бабы смеялись:

– Никак у мельника мельница убежала!

Одежда у Николаши ветхая, даже нищий побрезговал бы ее надевать. Штаны такие короткие, что едва прикрывали ноги ниже колен, а рубаха на спине и локтях протерлась до дыр. Зимой он натягивал куцый бабкин тулуп. Был Николаша совсем без хитринки. Придет к нему сосед:

– Я у тебя скамейку видел хорошую, одолжи, гости пришли, а сажать их некуда.

Николаша и рад угодить. Скоро унесли бабкин сундук, зеркальце в резной раме, ведерный чугун и старое решето. Однажды Николаша вернулся с поденной работы и увидел, что кто-то забрал стол, единственный кувшин, обгрызенные деревянные ложки и миску. Вздохнул и полез на печку. Только печь и осталась в избушке.

Николаша нанимался пасти скот, кормился по домам. Хозяйки знали, что он любому куску рад, и порой потчевали пастушка прокисшими щами. Николаша только вздохнет и начнет работать ложкой.

На лицо он был приятный, глаза голубые, распахнутые, чистые, как весеннее небо, улыбка ласковая, застенчивая. Но девушки в его сторону не смотрели: всегда он был чумазый, будто вместо чугуна в печку ставили. Однажды, услышав гармонь, Николаша пришел на деревенские танцы. Его встретили смехом, так же и проводили. Больше он к молодежи не подходил, на девушек не заглядывался: что зря сердце рвать.

За него Прасковья и решила отдать Малашу, зазвала в гости:

– Заходи, соседушка, вроде рядом живем, а не знаемся.

Николаше недосуг раздумывать, с чего это прижимистая Прасковья расщедрилась: на стол поставила всякой снеди, сальца нарезала, лапши наварила, яичницы нажарила. У парня глаза разбежались. Пока он с голодухи за обе щеки наворачивал, Прасковья начала издалека подъезжать. Простоват был парень, а тут сообразил и заупрямился.

– Нет, – говорит, – я человек, а не хряк. Жениться на Малашке не буду.

– Так и она человек! – в сердцах крикнула Прасковья.

– Может, и так, – соглашался Николаша, – да рыло у нее все ж свиное. У тебя еще пять дочерей, с любой хоть сегодня под венец.

Прасковья не жадничала, пять рублей сулила, десять, даже четвертной – Николаша ни в какую. Ни на корову обещанную не позарился, ни на овец.

– Дурья твоя башка, – разозлилась Прасковья, – будешь как сыр в масле кататься, каждый день лапшу есть. Малашка такая жена будет, что только лежи на печи да ешь калачи. Тебе ничего делать не надо – сама со всем справится.

Принесла Прасковья вина, начала потчевать парня, налила ему чарочку, другую. Вина Николаша сроду не пробовал, сразу захмелел, а Прасковья подливает и подливает. И до того допился Николаша, что глянет на Малашку, а она ему красавицей кажется. Нос у нее, правда, не так чтобы курносый, но и не сказать, что совсем гадкий.

Утром Николаша еще протрезветь не успел, а его обвенчали с Хрюшкой. Лишь к вечеру он очнулся от похмелья. Поднял больную голову, а две белые руки ему ковшик с водой подают. Попил парень холодной колодезной водицы, рукавом утерся, хотел добрую душу поблагодарить, а перед ним свиное рыло.

– Я теперь жена твоя, здесь жить буду, – проговорила Малаша. – Ты прости меня, муж мой любезный, не посмела я матери ослушаться.

– Жена? Ты?! – в ужасе закричал Николаша, ухватил себя за волосы, закачался из стороны в сторону, заплакал. – Не посмела, говоришь, а меня обмануть посмела? Да как я людям на глаза теперь покажусь? Взял себе женушку из свиной закуты.

Выскочил Николаша из избы. Где был, что делал, не помнит. Вернулся домой лишь под утро, когда туман над рекой поднимался. В избе на полу Хрюшка сидит, мужа ждет. Клонится Хрюшкина голова на грудь, а русая коса змеей по полу ползет. Обозлился Николаша. В жизни ни одного живого существа не обидел, даже мухи не пришиб – жалел, а тут будто кто в него вселился. Схватил жену за косу, начал по хате таскать, по бокам охаживать. Молчит Хрюшка, ни звука не издала, только губы в кровь искусала. Лишь когда устал, отпустил Николаша женину косу, залез на печку, Хрюшкой же истопленную, потянулся, зевнул и захрапел.

Малаша опять у печки на пол земляной опустилась, кончиком косы утирала слезы, а они бежали, как весенние ручьи. Только и было утешение, что вспомнить слова странницы и терпеливо ждать по ее совету, когда минуют дни бед и несчастий.

Солнышко расстелило на чисто выскобленном полу золотую дорожку, а Николаша едва глаза продрал. Повел носом – запах странный, давно позабытый, вроде съестным пахнет, как при бабке Степановне. Свесил Николаша голову с печи, и дыхание у него перехватило: ходит по избе лебедушка стройная, в талии тонкая, в бедрах тяжелая, руки белые по локоть обнажены, коса русая, тугая до самых колен падает. Красавица!

– Ты кто, девушка, милая? – спрашивает Николаша, а сам думает: «Видать, сильно я вчера перебрал, что сон дурной мне про Хрюшку приснился».

Повернулась лебедушка, и все очарование исчезло. Смотрела на парня Хрюшка, один глаз заплыл, под другим багрово-фиолетовый синяк, на руках и шее синие пятна.

– Кто ж тебя так обидел? – ужаснулся Николаша. – Хоть и похожа ты на свинью, а все ж крещеный человек.

– Ты, родимый, – ласково ответила Малаша. – Кашки я сварила, поел бы. Беда, стола нет, поставить некуда, сейчас на печку подам.

Стыдно стало Николаше, потупил глаза, а жена печально усмехнулась:

– У родителей жила – хорошего не видала, теперь совсем не увижу.

– Ты прости меня, Малаша, не со зла я, по глупости. Никогда тебя больше не обижу. Перед Богом и людьми ты мне жена.

* * *

Прасковья дочери не выделила и куска рогожи. Пожалела и полотно, которое та наткала. Вещи, что по настоянию Мартына собирала в приданое Малаше, раскидала по сундукам старших дочерей. Ни платьев ей не отдала, ни платков. «Мне пятерых еще замуж выдавать, им нужнее, а Хрюшку пускай теперь муженек наряжает». Но Мартын младшенькую не оставил. Вместе с Николашей они сколотили стол и скамьи, подправили изгородь. Мартын привел козочку, пяток курочек, принес несколько мешков зерна.

Прасковья только шипела:

– Все готов этой уродине отнести.

Мартын цыкал на жену.

– Дочь она мне, – говорил он, – такая же любимая, как и остальные. – И так смотрел из-под кустистых седых бровей, что у Прасковьи пропадала всякая охота спорить.

Напрасно Малашины сестры надеялись, что женихи к ним рекой потекут. Даже скудного ручейка не получилось.

Деревенские кумушки развлекались тем, что, встретив Прасковью, заводили разговор:

– Парашк, а Парашк, говорят, у тебя больно наливка хороша.

– А кто ее пил? – спрашивала Прасковья.

– Николашка-пастух пробовал. На чем настаивала?

Прасковья старалась пройти мимо, но товарки не уступали дорогу:

– Девок замуж когда отдашь? Дуньке давно за двадцать, молодой парень ее уже не возьмет.

– Разборчива больно Дуняша, – отвечала Прасковья, – со всей округи к ней сваты едут, да всем отказывает.

– Кто отказывает? Жених? Значит, наливаешь мало, – хохотали кумушки.

Сестры, раньше вымещавшие свое зло на Малаше, начали ругаться друг с дружкой. Отцу с матерью хоть из дома беги. Наконец монеты, что Мартын хранил на дне сундука, сделали свое дело.

Распихали кое-как девок. Женихи оказались неказисты, но сестры и таким были рады. Дунька пошла за вдовца с тремя детьми, Лушке достался хромой, Нюрке хоть молодой, но пьяница, Фекла вышла за рыжего да конопатого, пятой, Акульке, хуже всех пришлось: достался ей муж беззубый и на один глаз кривой. Прасковье хоть на улицу нос не показывай, за водой к колодцу ходила чуть рассветет, иначе обступят ее соседки и потешаются:

– Ох, Парашк, в каком царстве-государстве ты для своих дочек женихов искала? Один краше другого, не налюбуешься на них, не насмотришься.

Молчит Прасковья. Когда-то она была бойкая на язык, в спорах ее не переговоришь, а теперь не знает, как ответить.

Было время, шел Мартын по деревне развернув плечи, мужики победнее перед ним шапку снимали, кланялись:

– Доброго денечка, Мартын Гаврилович.

Мартын порой мимо пройдет, не ответив. Теперь не узнать его. Нет былой стати, сгорбился и поседел.

Малаша на пересуды внимания не обращала: люди языками почесали и забыли, а ей жить. Пока Николаша пас коров, собирала по пригоркам ягоды и отправляла мужа с полными корзинами с утра на базар в город, а сама оставалась стеречь стадо. Малаша делала мужу наказы, и тот исправно приносил отрезы ткани, нужные для хозяйства вещи.

Когда Николаша был маленький, бабка сажала его в корыто и терла вместо мочалки своей натруженной рукой. Но после ее смерти паренек мылся только летом в речке. Одежду свою он тоже не стирал – боялся, что развалится, если ее потереть, а смены не было. Волосы он стриг себе сам, криво кромсая пряди большими ножницами. Поэтому похож Николаша был скорее на чучело, что ставят в огородах, чем на человека. Но теперь о нем было кому позаботиться. Впервые за долгое время Николаша вновь купался в корыте, его кудри были подстрижены и тщательно расчесаны. Оказалось, что они не грязно-серые, а цвета созревшей пшеницы, и васильковые глаза паренька засияли еще ярче. Малаша сшила мужу рубаху в синий горошек с красными ластовицами, новые штаны. Тут-то и разглядели деревенские, что Николаша стройный и красивый, с широкими плечами.

Малаша пошла по домам и сказала хозяйкам, что Николай у них больше столоваться не будет, ему жена похлебку варит, а пусть, как в других деревнях заведено, платят деньгами или зерном с нового урожая. Бабы пошумели, покричали, мол, какая-то Малашка-свиняшка нам указывать будет, но потом успокоились и согласились. Земли у Николаши не было, вот Малаша и занялась шитьем. Работала она споро, аккуратно, люди ей заказы несли. Из маленьких лоскутков-остаточков Малаша смастерила для себя пестрое одеяло, половички, на окошках появились занавесочки, избушка стала уютной. Жили Николаша с Малашей тихо, спокойно, без ссор и скандалов. Николаша даже по-своему полюбил жену, до того она была добра, незлобива. Он знал, что в полдень она непременно принесет ему перекусить на пастбище, а вечером его будет ждать теплый ужин. Малаша все делала с улыбкой. Оттого, видать, у нее и пустые щи объеденными получались, а хлеб пышным, ноздреватым и не черствел долго.

* * *

Прошло лето, осень миновала, наступила зима. Прасковья Малашу не привечала, и та не ходила в отчий дом, но Мартын чуть не каждый вечер сидел в гостях у дочки. Он учил Николашу вырезать посуду, плести лапти. Зимние вечера быстро бежали за разговорами. Мартын обещал выделить земли, чтобы молодым было с чего кормиться. И все шло бы хорошо, если б не Малашины сестры-завистницы. Им было обидно, что Хрюшка, над которой они смеялись, в такое уважение вошла. Муж-красавец готов с нее пылинки сдувать. И злились сестры на мать, что не их она за Николашу отдала.

Сами сестры со своими мужьями так ругались и дрались, что деревенские посмотреть и послушать приходили. Иной мужичок бежит, торопится и кричит:

– Не началось?

Ему машут:

– Скорее! Уже горшки бьют, сейчас Нюрка выскочит.

– А синяк у нее на правом глазу, – скажет один.

– Нет, на левом, – перечит другой.

И ждут себе, когда зареванная Нюрка, кляня мужа и всю его родню, выбежит из дому.

На Святках деревенские собирались в избах, сегодня в одной, завтра в другой. Незамужние парни и девушки веселились, пели, играли, а те, кто постарше, развлекались разговорами. Малаша с мужем никуда не ходили, а сестры старались не пропускать посиделки. Особенно их любила Лушка. На святочных вечерах старики вспоминали истории, от которых у слушателей мороз пробирал по спине. Народу в избу набивалось много, хозяева побогаче зажигали свечу, те, кто победней, ставили на стол плошку с маслом и фитильком. Углы избы тонули в темноте, слушатели ловили каждое слово рассказчика.

После очередной истории про колдунов и ведьм старик Дорофей сказал:

– Прадед мой дожил до глубоких лет и знал много удивительных вещей. Кое-чему и меня научил. Хотите, я вам покажу волков?

– Хотим, хотим! – закричали все.

Старик усмехнулся, встал с лавки и вышел в сени. Там что-то загремело.

– Сейчас волки набегут! – закричала Лушка и взяла ухват, чтобы защищаться.

Другие похватали все, что попало под руку: кочергу, рубе́ль1, которым в деревне катали белье, сковородки, вытащили топор из-под лавки. Лушкин муж выкинул курочку из лукошка и надел его на голову.

Вошел дед Дорофей, обвел взглядом односельчан, усмехнулся.

– Показывай своих волков! – крикнули мужики, а бабы завизжали от страха.

– Каких вам волков, когда здесь полна изба дураков. – Старик хлопнул себя ладонью по коленям и расхохотался.

В один из таких вечеров Лушка и поведала бабам, которые посмеивались над ее кривым мужем, что Малашка не просто так вышла замуж за Николашу, а приворожила его!

– Врешь ты все, – сказали соседки, – все знают, что привороженные ругаются да дерутся, а Малашка с мужем по деревне идут – ручки крендельком, грубого слова друг другу не скажут.

– Так это на людях, – не унимается Лушка. – Вы ж не знаете, что в ее избе творится.

– А то ты знаешь! Была ты там хоть раз?

– Не была, – честно сказала Лушка, – и ни за что не пойду, хоть двумя калачами меня маните. Потому как старушка-нищенка, которая у нас жила, на самом деле Малашку не вязать учила, это так, для отвода глаз.

– А чему? – ахнули бабы.

– Колдовству! И книгу ей подарила, толстую, с картинками. Что в ней было написано, не знаю, потому что порядочной женщине грамота ни к чему. А Малашка-свиняшка ее каждый день читала, все страницы замусолила. Раз ночью я проснулась, гляжу, сидит Малашка на своем конике, в руках держит книгу раскрытую и похрюкивает. А из книги прямо столб разноцветного пламени поднимается. Я со страху, что дом сгорит, без памяти на подушку так и упала. Утром встала, все как обычно, следов огня нигде нет. А Малашка по дому хлопочет, будто ничего и не было. Она хитрая да подлая, всегда умела притворяться.

Лушка так часто говорила о ведьме Малашке, что деревенские, поначалу не верившие ее болтовне, постепенно начали понимать: а ведь и правда, во всем виновата ведьма. Иначе невозможно было найти разумное объяснение многим странным вещам.

Корова пала – ведьма порчу наслала, лиса кур поворовала – опять она виновата, ребенок заболел – не иначе как от дурного глаза. Одна баба вспомнила, что надела юбку, которую сшила Малаша, и тут же подвернула ногу. Другая уверяла, что под одеялом, выстеганным Хрюшкой, ей снятся дурные сны.

Весной, когда речушка разлилась и затопила лужок, кузнец едва не потонул в месте, где ему было по колено. Причем сам кузнец утверждал, что кто-то тянул его за ногу, не давая ступить шагу, и хрюкал. И хотя кузнец был в таком состоянии, когда ноги сами выписывают кренделя, все ему поверили. А кому еще хрюкать, как не Малашке? Все чаще в избах заводили разговоры, что нужно наказать ведьму, иначе она всю деревню со свету сживет.

Малаша жила и не ведала, какая гроза на нее надвигается. С удовольствием хозяйничала в своей избушке, любая работа в ее руках спорилась. Курочки квохтали во дворе, козочка принесла приплод, отец обещал телку дать. Все было хорошо и ладно в ее семье. Мартын Гаврилович, как и обещал, отрезал дочери кусок земли, вместе с Николашей вспахал и засеял поле. По весне работы в деревне много, но бабы всегда найдут время посудачить.

Однажды у колодца собралась целая толпа молодых девушек и взрослых женщин. Все слушали речи полуслепой Степаниды.

– Не спалось мне минувшей ночью, дай, думаю, выйду на воздух, подышу. Смотрю, а из Николашкиной трубы вылетел огненный шар и рассыпался искрами и вроде как фигура человеческая появилась.

Старуха помолчала и добавила:

– На метле.

Недосуг сплетницам думать, что Николашина изба от Степанидиной вовсе не видна. Одна разумная женщина подхватила полные ведра и сказала:

– Старая, а врешь. Малашка, может, и со свиным рылом уродилась, да в этом ее вины нет. А сердце у нее доброе, жалостливое, никому она плохого не сделала и не пожелала. Ты, Степанида, пореже бы к наливке прикладывалась, тогда и ночью ничего не чудилось бы. А вам, бабоньки, либо делать нечего, глупости слушаете.

И пошла по своим делам, а Степанида горестно вздохнула:

– Видали? И ее Малашка околдовала. Ох сильна ведьма, ох сильна. А меня хоть пытайте, вот вам крест, видела, как есть видела, вот как тебя, Ивановна, сейчас вижу, – божилась Степанида и тыкала пальцем в подошедшего деда Дорофея.

– У, карга старая, – проворчал старик, встреченный дружным хохотом. – Мужика от бабы в двух шагах не отличишь, а туда ж себе: видела.

Над Степанидой хоть и смеялись, но словам ее поверили и пересказывали эту байку друг другу на все лады.

Сестры совсем рассвирепели. Будь их воля, выгнали бы ненавистную Малашку из деревни, прочь с глаз. Поначалу наговаривала одна Лушка, теперь к ней присоединились и остальные четверо.

– Свои клеветать не будут, – решили деревенские, – значит, правда.

* * *

Настала летняя сенокосная пора. Мужики взяли в руки косы, бабы ворошили сено и сгребали его в копны. Дела всем хватало. Однажды туча нависла над деревней. В избах зажгли лампадки перед образами. Стемнело, в небе засверкало, земля качнулась от грома.

– Светопреставление, – сказал Николаша, заходя в дом с улицы, – дождь стоит стеной, в двух шагах ничего не видно. Кабы посевы не смыл.

В окно что-то ударило, раз, другой, потом заколотило сильно и часто.

– Град, – ахнула Малаша, – вот оно, горе.

Всю ночь бушевала гроза. В небе громыхало и трещало, метались молнии. Утром, когда деревенские подсчитывали убытки, выяснилось, что непогода наделала много бед, но самое страшное – град выбил несколько полей ржи, оставив семьи без урожая. Вечером Николаша пришел в избу и сел у стола.

– Говорят, ведьма грозу наслала, – сказал он.

– Люди доверчивы, как дети. Не повелевает человек ни солнцем, ни ветром, не может он вызвать бурю и дождь.

– Говорят, если не выгнать ведьму, она не успокоится – уничтожит деревню, – продолжал Николаша.

– Жаль мне того человека, на кого по глупости направлен людской гнев.

– Себя пожалей, Малашка, это ведь тебя ведьмой называют.

– Меня? Но почему?

– Потому что сестры твои языками как метлами метут, напраслину возводят. А мать твоя, Прасковья, ни одним словом не заступилась. Уходить надо, Малашка. Житья не дадут, да и обещали ночью петуха красного подпустить. Собирайся.

– Что собирать-то, Николенька? Мало мы нажили. Образок со стены сниму, пряжу пушистую в корзину положу, одежу кое-какую, полотна кусок. Чугунок с картошками захвачу да половину ковриги. А больше ничего на себе не унесем. За курочками и козочками отец присмотрит.

Николаша обвел взглядом избу. В горле засаднило. Здесь жили его родители, сколько сказок рассказала ему на печке бабушка Анисья Степановна. Все про королей и королевишен. Бывало, спрашивает ее Николаша: «Бабушка, а я тоже на королевишне женюсь?» – «На самой распрекрасной». Женился. А теперь из-за свиного рыла придется всего лишиться. Вот ухват, вроде вещь незамысловатая, а и его оставить жалко. А сундук новый, а плошки, ложки? Ведь только стала изба походить на настоящий дом. И половичок на полу появился, и полотенце расшитое у божницы. И что же, все бросить? Вскипело сердце у Николаши. До того ему горько стало, больно, обидно. Всегда он был нищим, голью перекатной, только обжился, а у него последнее отнимают.

Когда стемнело, Малаша с Николашей тихонько покинули избу и прошли огородами. Звезды высыпали горохом на небо. Пел соловей, летняя ночь дышала теплом и пахла травами. Малаша остановилась и обернулась посмотреть на деревню. Соломенные крыши изб едва можно было различить в темноте.

– Господи, хорошо-то как. Не ошибся ли ты, Коленька? Может, зря мы уходим? Не могут люди с нами так поступить, они же не звери дикие.

Только договорила Малаша, как над их избой взвился в небо огненный столб. Рассыпались искры, жарко занялся деревянный домишко.

– Подожгли-таки!

– Горит моя избушка, – чуть не заплакал Николаша. – В землю вросшая, покосившаяся, но такая родная и близкая сердцу. Осенью хотел новой соломы на крышу положить, угол подправить, венцы заменить. Жил бы я в ней долго и счастливо, если б не повстречалась на пути ты, рыло свиное. Опоила, обманула, женила обманом.

С самого детства Малаша слышала «Хрюшка», «Малашка-свиняшка», казалось, привыкла к обидным прозвищам, но от слов, произнесенных любимым мужем, полились из глаз горячие слезы.

«Зачем я на свет родилась? – думала Малаша. – Неужели лишь для того, чтобы терпеть поношения?»

– Крыша рухнула, и ночь, как назло, тихая, ни дуновения, видать, одна моя избушка и сгорит! – сказал Николаша.

Будто кто подслушал его слова. Подул ветерок, сначала слабый, еле заметный, но с каждым мгновением он становился крепче, резче и, набрав силу, подхватил сноп искр и швырнул их на соломенные крыши соседних изб. Раздался визг баб, плач детей, слышался рев скотины. И среди всей этой кутерьмы Маланья с Николашей различили слова:

– Ведьма напустила, ведьма!

В свете разгорающегося пожара, осветившего деревню подобно огромному факелу, было видно, как огонь словно на ходулях шагает от избы к избе.

– Забегали, – сказал Николаша, – пускай на себе почувствуют, каково это – без крыши над головой остаться.

Малаша вздохнула. Зла на деревенских она не держала.

Рубе́ль – деревянная доска с поперечными желобками. В старину выстиранное белье гладили с помощью скалки и рубеля. Для этого влажное белье наматывали на скалку и катали по столу, прижимая сверху рубелём. В результате ткань расправлялась.

II

Далеко позади осталась деревня, уже не слышны были крики погорельцев, ночь светлела. Облака на востоке зарозовели, предвещая скорый восход солнца. По прохладе идти было легко и приятно. Но Малаша передвигала ноги как больная, словно оглохла и ослепла. Она видела только мужнину спину, маячившую впереди, и шла за этой спиной. Малаша и раньше не раз думала, что ее жизнь копейки ломаной не стоит, а теперь и вовсе пала духом. Понимала: исчезни она, умри – все только вздохнут с облегчением, а первый – Николаша. Жену себе он сразу бы нашел, красивую, такую, что и приласкать захочется. Один отец по-своему любил Малашу, от матери она слова доброго за все годы не дождалась, а уж, казалось бы, как хотела ей угодить. Сестры же так и старались ужалить побольней.

Когда переходили речку по горбатому мостику, Малаша остановилась, посмотрела вниз, подумала: не прекратить ли сейчас все мучения? От воды поднимается туман, цапля застыла в зарослях камыша, соловьи свистят и пощелкивают в ивняке, издалека доносится пение кукушки. Утро было таким чистым, добрым и безмятежным, что мрачные мысли сами собой исчезли, и она зашагала вслед за мужем.

– Пойдем в лес, – предложил Николаша. – Ночи сейчас теплые, не замерзнем, а пропитание себе как-нибудь да отыщем.

– В наш лес идти нельзя. Мал он, за сутки обойти можно, не заблудишься в нем, не спрячешься, на одном конце аукнешься, а на другом отзовутся. Говорил мне отец, что в пятидесяти верстах от нашей деревни есть дремучий, густой лес. Тянется он далеко-далеко. Перед ним течет река, волки переплывают ее, воруют овец у крестьян и так же вплавь возвращаются со своей ношей обратно. Вот где можно укрыться, никогда нас там не найдут.

– Да ты что, Малашка! Не пойду я к волкам на съедение.

– Для нас сейчас, муж мой родимый, люди страшнее зверей. Узнают, что мы спаслись, не успокоятся, пока совсем не погубят. Да и не тронут нас волки, не бойся.

Шли весь день, лишь в самый зной остановились, чтобы перекусить и отдохнуть в тени деревьев. На ночлег устроились на лугу. Малаша нарвала травы, чтобы было мягче лежать.

– Эх, – сказал Николаша, – была у меня маленькая избенка, да своя, а теперь и головы приклонить негде. Как же так получилось, Малашка, что никому мы на белом свете не нужны?

– Друг дружке нужны. Ты оступишься – я тебя поддержу, я споткнусь – ты мне руку протянешь. Вместе все преодолеем.

К вечеру следующего дня Малаша с Николашей вышли к дальнему лесу. В сумерках он казался темным и мрачным, дубы на опушке таинственно шумели.

– Будто сказки рассказывают, – улыбнулась Малаша, – прислушайся.

– А чему ты радуешься, женушка? Не тому ли, что, как зайцы, под кустом жить будем, как лисы, пропитание себе вынюхивать? Небо звездное красивое, не спорю, так огнями и сияет, да одеяло из него неважное, греет плохо. Тут плакать надо, а она улыбается! Еще и пузо с голодухи все песни перепело! Эх!

Николаша махнул рукой и в досаде отвернулся от жены. Деваться было некуда, пришлось ложиться спать под дубами. Неподалеку текла река, от нее тянуло холодом и сыростью, всю ночь Николаша промаялся, не мог уснуть. Ему чудились странные звуки, чьи-то голоса, слышался хруст ветвей под чужими ногами.

Наконец встало солнце, прорезало лучами лес, проснулся он, наполнился птичьим пением, от реки пополз белый туман.

– Кажется, что жизнь только начинается, – сказала Малаша, – будто и не было ничего: ни злобы людской, ни поджога. Тихо тут, спокойно. Одни мы на целом свете.

Прижалась робко Малаша к мужу, он ее за плечи приобнял, в волосы лицом уткнулся. Пахнут тяжелые косы медовыми травами. Жалко стало Николаше жену. Знал ведь, какое сердце у нее золотое, душа беззлобная, а сколько ей, бедной, терпеть приходится.

Солнышко уже поднялось высоко. Николаша подложил руку под голову и, пригревшись на теплом пригорке, задремал.

Малаша принялась искать место для ночлега. В чащу побоялась заходить: лес глухой, незнакомый, ступишь не туда – и дороги назад не найдешь. На высоком берегу реки, на песчаниковом откосе, она увидела что-то вроде норы. Заглянула – там пещерка небольшая, но высокая. С воды к ней не подберешься, от леса можно ступеньки сделать, чтобы было удобнее спускаться. Малаша начала обустраивать новое жилище. Натаскала травы и мха, выстелила пол, в уголок поставила образок, совсем стало похоже на дом. Сухо внутри, тепло и уютно.

– Теперь и ночевать можно, – сказала Малаша.

Ей очень хотелось есть, но еда, взятая из дома, давно закончилась. Малаша нашла родничок, зачерпнула воды рукой, попила.

– Малашка, Малашка, ты где? – послышался крик Николаши.

– Спустись к речке, я здесь!

Малаша заторопилась навстречу мужу.

– Перекусить бы, Малашка.

– Сама об этом думала, здесь мы с голоду не помрем, но приноровиться надо пищу находить. Ягод в лесу много, но только ими сыт не будешь, огонька бы добыть.

– Так у меня кремешок имеется и ножик стальной. Мигом костерок разожгу.

Так он и сделал. В чугунке накипятили воды, заварили душистый чабрец вместо чая. Сытости от него никакой, но хоть согрелись. Ночью от реки шел холод, сквозь сон Малаша слышала, как тяжело всплескивает рыба.

* * *

Стали молодые в пещерке жить-поживать. Малаше дел с раннего утра до позднего вечера хватает. Корзину, что принесла с собой, она берегла и поначалу собирала ягоды в фартук, но потом сплела лукошко из молодой лозы, смастерила кубарь, закинула его в реку – утром была рыба на ушицу. Николаша ел и морщился: невкусно, несолено, одна юшка1, ни крупинки не плавает, ни картофелинки. Забыл, как с голодухи от каждого ветерка качался. Помнились ему Маланьины пироги с рыбой, яйцами, борщи наваристые, картошка, на сале жаренная. Глянет на скудный обед, брюхо голодное бурчит, а из сердца злоба поднимается. И кажется ему, что одна Малаша во всех его бедах виновата: и женила на себе обманом, и из деревни из-за нее уйти пришлось. Ворчит Николаша:

– Ягодами да корнями питаться – так и ноги протянуть недолго.

Малаша сплела что-то вроде двери, глиной обмазала, чтоб ветер в пещерку не задувал, дождик не лил. Целый день бродит она по лесу, ягоды ищет, грибы собирает, то яиц птичьих принесет, то корней свиным носом накопает. Придет с добычей, а нос в грязи. Глянет Николаша на жену, разозлится – хрюшка, она и есть хрюшка, вечно чумазая. Маланья по привычке ничего не отвечала, подойдет к реке, лицо ополоснет – опять чистая. Да только краше она от этого не становилась.

Всего через несколько дней надоела Николаше лесная жизнь.

Если раньше в его душе жила нежность к Малаше, благодарность за ее заботу, ласку, уступчивость, то теперь этих чувств не осталось и в помине. Но даже против воли продолжал Николаша любоваться статной фигурой жены. Идет она – словно лебедушка плывет. Ни одного резкого движения не сделает, будто танцует. Утром любил Николаша проснуться пораньше и смотреть, как жена расчесывает волосы. Шелковыми волнами падали они к коленям, солнце золотило их, и Малаша становилась похожа на сказочную златоволосую принцессу, о которой когда-то рассказывала Николаше Анисья Степановна. «Не было бы бабы краше, – иной раз думал Николаша, – если бы не свиное рыло. Глаза у Малашки серые, лучистые, огромные, ресницы густые, окружили очи, как камыш на озере, брови черные, будто кто их кистью специально нарисовал. Кожа белая, молочная, а на щеках румянец нежный-нежный». В такие минуты хотелось ему сказать жене ласковое слово, но тут она поворачивала голову – и, ах, свиное рыло, мерзкое, отвратительное, так и лезло в глаза. Плюнет Николаша с досады и лишь кулаки покрепче сожмет. Маланья его мук вроде и не замечает – то песенку веселую споет, то историю занятную расскажет.

Дни Николаша, по обыкновению, проводил на нагретом солнцем пригорке: то спал, то рассматривал облака над головой. Вставал, когда Малаша приносила из леса ягоды или варила похлебку.

– Долго так не протянешь, – жаловался Николаша, – пузо к спине прилипло. Ягоды хоть горстями в рот кидай – никакой сытости.

– Рыба сегодня крупная попалась, – говорила Малаша, – я ее глиной обмазала и в углях запекла. Сейчас славно как наедимся!

Однажды Малаша ушла в лес, и ее не было особенно долго. Уже солнце покатилось к земле, а она все не возвращалась. Николаша подкинул в полузатухший костерок веток и накипятил воды с луговыми травами. Он пил уже третью кружку, когда из лесу вышла Малаша. Она улыбалась, в одной руке несла полное лукошко, другой прижимала к груди что-то завернутое в тряпицу.

Юшка – жидкая часть блюда, навар (нар. – разг.).

– Ты где гуляла? – выкрикнул Николаша. – Я уж думал, бросила меня одного, не вернешься больше.

– Собираю я сегодня ягоды, одну за другой кладу в лукошко, а полянки чем дальше, тем лучше попадаются. Ягоды крупные, душистые, ветерок лицо овевает, птички песни поют, пахнет ромашками и душистыми травами. До того хорошо, забыла я про все на свете. Очнулась: лукошко полнехонько, а где нахожусь, сама не знаю. То солнышко над головой стояло, а теперь спряталось за деревьями. Решила я, что заблудилась. Куда идти, и не представляю. Испугалась сильно, думаю, как же я своего Николеньку одного оставлю. Страху натерпелась! Уж мысленно с тобой попрощалась, муж мой милый, думала, больше не увидимся. Смотрю: ветка на дереве сломана, на сук другого лоскуток привязан. Пошла я по этим вехам, передо мной землянка, прямо как грибок из земли выросла. Сразу ее вроде и не разглядишь. Сверху еловые лапы навалены. Дверца маленькая, только согнувшись можно войти. Хотела постучать, да заробела, мало ли кто в землянке живет. А тут дверка отворилась, и мне навстречу выходит старушка. Маленькая такая, худенькая, а лицо словно светится добротой. И сама чистенькая, благообразная, будто не в земле живет, а в хоромах. К ней, видать, и грязь не липнет. Я недавно в лесу, а платье уже истрепалось, испачкалось, а на старушке одежда без единого пятнышка. Обрадовалась она мне.

«Я о тебе наслышана, – говорит. – Наконец свиделись».

«Откуда ты меня, бабушка, знаешь?» – спрашиваю.

«А что ж ты думаешь, если я в лесу живу, то и новостей никаких не ведаю? Птицы о тебе песенку спели, бабочки на крылышках новость принесли. Ко мне все ходят: и волки серые, и зайцы трусливые, и змеи ползучие. Никто меня не обижает. Все они Божьи твари. Чего их бояться?»

«Как зовут тебя, бабушка?» – спрашиваю.

«Минадорой».

«А я Малаша».

«Мне, – говорит, – и это известно».

Усадила она меня на пенек, стала расспрашивать о житье-бытье. Все я ей рассказала без утайки: и про то, что ведьмой меня в деревне посчитали, и про то, что избу сожгли. А глаза у нее пронзительные, внимательные, ничего от них не скроешь, может, и утаила бы что, да не получится.

«Трудно – крепись, – сказала мне старушка. – Бог терпеливых любит».

Дала она мне ковригу хлеба, горячую, будто из печки. Сказала, что хлеб поддержит наши силы, посоветовала силки на зайцев ставить, прочной нити для этого отмотала, солицы горсточку в карман насыпала, чтоб похлебка вкусней была. Засиделась я у нее, уходить не хотелось. Маленькая землянка у Минадоры, но до того уютная! В уголке печурка из камней сложена, на ней чайничек закопченный стоит. Вместо стола пенек приспособлен, у стены топчан пестрым одеялом застлан. Вот и все убранство. Пошла я назад – и не заблудилась, ноги сами домой привели.

– Молодец, – похвалил жену Николаша, отламывая добрый кусок хлеба и посыпая его солью, – сегодня хоть поедим по-человечески.

– Бабушка Минадора еще кое-что мне сказала, – тихо молвила Маланья и смущенно зарделась. – А я, глупая, о том и не догадывалась.

– Да надоела ты со своей старухой. Лучше еще к ней сходи, может, опять чем разживешься.

– Не велела она часто приходить. Только по великой надобности, если, говорит, совсем невтерпеж будет.

– А мне каждый день невтерпеж, – промычал Николаша с набитым ртом, чуть не подавился, закашлялся.

– Не желает старушка с людьми встречаться. В тиши и уединении жить хочет. Люди-то ее ищут, вешки ставят, а она от них прячется.

– Чего им от нее надо?

– Совета просят в разных житейских делах. По ее молитвам Господь людям помогает.

– Что ж ты про свое рыло у нее не спросила? Пусть бы тебя вылечила.

– У меня не болезнь, Николенька, сам ты это хорошо знаешь. Ни травами, ни притирками, ни лекарствами мне не поможешь. А старица Минадора не знахарка. Не лечит – молитвами пособляет. Да и дорогу, боюсь, второй раз не найду.

– Эх, Малашка, Малашка, выпало счастье, а ты рот разинула да и проворонила его.

Промолчала Маланья. Может, и блеснули в ее глазах слезы, но Николаша их не заметил.

* * *

Шли дни. Малаша ловила кубарем рыбу – в реке ее водилось вдоволь. Николаша ставил силки на зайцев и куропаток. Однажды Малаша, вернувшись из леса, увидела, что он налепил плошек из глины, которую набрал в реке.

– Когда бабушка моя Степановна была жива, – начал рассказывать Николаша, – мы с ней часто ходили через речку к дальним родственникам. И вот что любопытно: та деревня славилась гончарами, а в нашей этим ремеслом никто не занимался, да еще и смеялись над соседями, называли их горшколяпами. Был там старичок Егор Дмитриевич. Жил один и меня привечал. Я любил смотреть, как он горшки делает. Вымесит глину, как тесто на блины месят, чтоб ни одной крупинки не осталось, бросит кусок-зачинок на круг, глядишь, кубан[5] готов. Он и мне давал пробовать. Мои горшки хоть и кривые были, а бабке надолго хватило. А сегодня я подумал: дай наделаю мисок и плошек. Пригодятся в хозяйстве, правда ведь, жена?

Маланья рада, что Николаша себе занятие нашел. Видела: он приуныл совсем, а за делом, глядишь, повеселеет. Николай и впрямь будто ожил: насушил в тенечке вылепленные чашки, плошки, поставил их в костер обжигать. Много, конечно, полопалось, без убытка гончарного ремесла не бывает, но и уцелело достаточно. Было из чего водицы испить.

Малаша вечерами вязала. Сядет под кустик, птицы над головой поют, бабочки крылышками лицо овевают – хорошо. Оторвет от работы взгляд, посмотрит на пригорок, желтый, белый, синий от цветущих трав, на речку, на облака, отражающиеся в прозрачной воде, на ивы, склонившиеся над ней, и вздохнет – благодать.

– Скучаю я по родной деревне, – сказал как-то Николаша. – Живем как звери лесные, словом перекинуться не с кем.

– Я дома, бывало, рано поднималась, – улыбнулась Малаша. – Любила утро, когда еще жара дневного нет. Застилает туман низину, сам как густое молоко, а из него только верхушки деревьев торчат. Над речкой тоже туман клубами вьется, а рыба в воде плещется, будто радостно ей отчего-то. Поднимется солнце, зарозовеет туман, потом зазолотится. Коровы замычат, гуси загогочут, наполнится деревня звуками. По первости я здесь просыпалась и удивлялась, почему так тихо вокруг: ни лая собак, ни крика соседок, вечно они что-то поделить не могли, а потом вспомню, что я в лесу, и так становится спокойно на сердце.