Читать онлайн Водка, сабля, конь гусарский… Код русской победы бесплатно

© Давыдов Д.В., 2024

© ООО «Издательство Родина», 2024

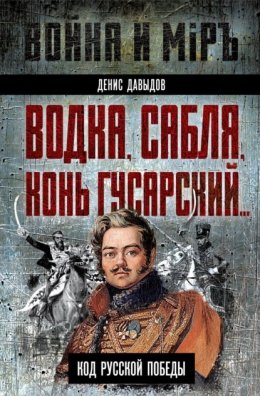

Партизанская слава Дениса Давыдова

«Дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие», – Лев Толстой, «Война и мир».

Денис Давыдов

Недолго ликовал француз. В сентябре захватчики хозяйничали в Белокаменной, а в октябре не знали, как спастись – и немалую роль в этой перемене сыграли партизаны. После первых вестей о победах, об отступлении врага Россия, наконец, вздохнула облегчённо.

Дениса Васильевича Давыдова Россия не забывала никогда. Остался он и на карте Москвы: прогуливаясь по Пречистенке, мы непременно вспоминаем гусара-партизана, который в непривычной роскоши жил на этой старинной московской улице. Бывая в Ново-Девичьем монастыре, останавливаемся у могилы Давыдова, вспоминаем о его подвигах, вспоминаем его стихи и остроты…

А начиналась биография с суворовского благословения. Сам Давыдов описал тот день вдохновенно и залихватски в очерке «Встреча с великим Суворовым». Только так и можно было сыграть увертюру к судьбе солдата и поэта, при жизни ставшего легендарным. Шёл 1793‐й год. В то время Василий Денисович Давыдов – гусар, как и его сын – командовал Полтавским легкоконным полком. Суворов проверил полк в лихих учениях и отобедал с Давыдовым.

Девятилетний полковничий сын Денис жил при армии, уверенно сидел в седле, любил оружие и грезил о сражениях. Суворов спросил его: «Любишь ли ты солдат, друг мой?». Надо сказать, что великий полководец умел проницательно судить о людях по ответам на неожиданные вопросы. Денис ответил без промедления, по-суворовски пылко: «Я люблю графа Суворова; в нём всё – и солдаты, и победа, и слава».

Суворов был в восторге: «Помилуй Бог, какой удалой! Быть ему военным человеком. Я ещё не умру, а он уже три сражения выиграет!». Граф Рымникский перекрестил мальчишку, расцеловал его… Конечно, Давыдов не забудет суворовского слова.

Через много лет седеющий гусар напишет шутливую автобиографию. Ему удастся скрыть своё авторство – и многие знающие люди примут «Очерк жизни Дениса Васильевича Давыдова» за сочинение самого генерала Ермолова! Литературные мистификации ему удавались, как и военные хитрости.

В этом жизнеописании он со смаком расскажет о своих детских шалостях после суворовского благословения: «Маленький повеса бросил псалтырь, замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека. Розга обратила его к миру и к учению. Но как тогда учили! Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества: учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке; тому же учился и Давыдов до тринадцатилетнего возраста. Тут пора была подумать и о будущности: он сел на коня, захлопал арапником, полетел со стаею гончих собак по мхам и болотам – и тем заключил свое воспитание».

Лихо написано, нам бы так! В литературе Денис Васильевич действовал не менее доблестно, чем на полях сражений.

Несмотря на невысокий рост, Давыдова приняли в кавалергардский полк. А в 1804‐м удалец поступил на службу в Белорусский гусарский. Там-то он и погусарствовал всласть – стихи, мазурки, дамы сердца… К тому времени Давыдов уже был известен как автор вольнодумных басен и сатир. А тут – ещё и гусарские песни о попойках и романах. Героем и адресатом его «белорусских» стихов стал Бурцев – «величайший гуляка и самый отчаянный забулдыга из всех гусарских поручиков». Тогда, в 1804‐м, ему писалось, как никогда в будущем. И стихи изливались сразу с мастерским клеймом. Даже песенный раж не мешал стройности образов:

- Ради Бога, трубку дай!

- Ставь бутылки перед нами,

- Всех наездников сзывай

- С закрученными усами!

- Чтобы хором здесь гремел

- Эскадрон гусар летучих,

- Чтоб до неба возлетел

- Я на их руках могучих…

Эти вакхические послания Бурцеву навсегда останутся наиболее известными стихами Давыдова. Просто чудо: автор не захлёбывается раскрепощённым, жаргонным стихом, а в финале легко прорывается к высотам чистой лирики. Его легкомысленность поэтична – как пушкинские непринуждённые беседы с читателем в «Графе Нулине» и «Онегине». Но Пушкину тогда едва пошёл шестой годок.

Наконец, настало для Давыдова и «времечко военно». В кампании 1806‐го он принял участие как адъютант Багратиона. В жизнеописании он напишет сам о себе: «Давыдов поскакал в армию, прискакал в авангард, бросился в сечу, едва не попался в плен, но был спасен казаками». Литературные вольности отошли на второй план, хотя Давыдов сочинял стихи и «при зареве пожара», у костра, после боя и перед боем. Эти стихи вдохновляли офицерство – и потешали, заставляли улыбнуться даже раненых.

Грянуло лето 1812‐го. Судьбу нашего героя решит одно озарение, которое Давыдов облечёт в форму послания князю Багратиону, в котором предложит снарядить отряд для партизанской войны. Партизанская война – единственный способ одолеть Наполеона, сделать невыносимым существование Великой армии в России. Багратион одобрил планы Давыдова. Слово было за новым главнокомандующим – за Кутузовым.

Накануне Бородинской битвы Кутузов принимает план Давыдова и Багратиона. Денис Васильевич получил в своё распоряжения пятьдесят гусар, да восемьдесят казаков – и немедленно начал «поиски» по французским тылам. Именно поэтому он не примет участия в Бородинском сражении. А ведь Бородино было одним из родных сёл Давыдова… Отец Дениса Васильевича приобрёл это сельцо сразу после отставки.

На бородинском поле ранили в ногу родного брата Дениса Васильевича – кавалергарда, ротмистра Евдокима Давыдова. Но Денис Васильевич занимался не менее важным делом, чем герои Бородина. Во дни приближения Наполеона к Москве Давыдов уже тревожил французские тылы, отбивал русских пленных, уничтожал обозы.

Летучий отряд Давыдова многие считали обречённым и провожали его как на гибель. Но для Дениса Васильевича партизанская война оказалась родной стихией. После первой же победы над французским отрядом на Смоленской дороге он передаёт захваченное у врага оружие крестьянам. Как много он сделал для того, чтобы «дубина народной войны» больнее била противника!

Первый отряд Давыдова – пятьдесят гусар и восемьдесят казаков – двинулся в тыл Великой армии накануне Бородина. И сразу же чуть не попал в плен… к русским партизанам! Да-да, это не пустопорожний анекдот, крестьяне действительно приняли гусар за французов. Пришлось Давыдову отпустить бороду и нацепить русский кафтан. А разговаривать с мужиками он умел – никогда не был галломаном.

В первые недели рейда по французским тылам Давыдов захватил пленных в три-четыре раза больше, чем было бойцов в его отряде. Эти успехи впечатлили Кутузова, майор Давыдов получил подкрепление. Отряд пополняли и крестьяне – народные мстители. Вскоре на счету Давыдова было уже четыре тысячи пленных: регулярные русские войска не могли похвастать такими успехами. Давыдов получает чин полковника.

Наполеон не только приговорил Давыдова к казни, он был вынужден сколотить кавалерийский отряд в две тысячи сабель, которому поручили уничтожить Давыдова. Но русские партизаны заманили французскую конницу в ловушку. По России пошла молва о непобедимости Давыдова, о чудесных победах… Голод во французской армии – во многом заслуга Давыдова, захватившего немало продовольственных обозов.

Не удалось французам повесить Давыдова, но и Денису Васильевичу не удалось поймать Бонапартия, хотя дважды он видал издалека вражеского императора.

Крупнейшие победы летучего отряда состоялись 28 октября при Ляхове и 9 ноября под Копысом. При Ляхове бригаду Ожеро атаковали четыре русских отряда: кроме давыдовского – партизанские отряды Сеславина и Фигнера и Орлова-Денисова. Давыдов – инициатор операции – командовал авангардом. Им удалось разгромить превосходящие силы французов; полторы тысячи, включая генерала, сдались в плен.

Это – один из ярчайших эпизодов операции, которая останется в истории как изгнание Великой армии из России. «Наступила ночь; мороз усилился; Ляхово пылало; войска наши, на коне, стояли по обеим сторонам дороги, по которой проходили обезоруженные французские войска, освещаемые отблеском пожара. Болтовня французов не умолкала: они ругали мороз, генерала своего, Россию, нас», – так описывал Давыдов финал сражения.

Не только рубака, но и талантливый военный писатель, Давыдов стал теоретиком партизанской войны и историком войны 1812 года. Разумеется, находились оппоненты, считавшие, что Денис Васильевич преувеличил свою роль в партизанском движении. Но будем помнить, что народным героем он стал уже в 1812‐м. молва подхватила его имя, а лубочные художники растиражировали образ. У самого Вальтера Скотта хранился гравированный портрет Дениса Давыдова из серии портретов русских героев 1812 года, которая была выпущена художником Дайтоном.

На гравюре Дайтона Денис Давыдов изображен в облике могучего воина, с черной кудрявой бородой и шапкой волос, в меховой шкуре, накинутой на плечи и застегнутой пряжкой у ворота, с шарфом вместо пояса и шашкой в руке. Подпись гласила: «Денис Давыдов. Черный капитан». Тут не до портретного сходства, но Давыдов будет польщён, узнав об этом из переписки с английским классиком.

Давыдов называл себя «человеком, рождённым единственно для рокового 1812 года». Но справедлив и другой его вердикт: «Имя мое во всех войнах торчит, как казацкая пика». В кампаниях 1813—14 годов он отличался в каждом сражении. В Германии, встречая русские войска, горожане мечтали увидеть того самого Давыдова – удачливого смельчака, грозу французов. Лихой кавалерийской атакой он освободил от наполеоновцев Дрезден – и за это угодил под арест. Ведь он взял город самовольно, без приказа, а его передовой отряд опережал основные части генерала Винцингероде.

Тот самый «Чёрный капитан»

За подвиги на подступах к Парижу Давыдов получит генеральское звание. По недоразумению, из-за путаницы с несколькими полковниками Давыдовыми, служившими в то время в армии, через некоторое время производство отменят. Только вмешательство государя вернёт смертельно обиженному герою заслуженные генеральские эполеты. Легендарный партизан командовал в те годы родным Ахтырским гусарским полком.

После Ватерлоо боевой путь Давыдова не прервался. Он сражался с персами и поляками, а в окончательную отставку вышел в высоком чине генерал-лейтенанта, пройдя с победами дорогами нескольких войн.

Это в стихах он представлял своего лирического героя разгульным и бесприютным, в жизни Давыдов был состоятельным помещиком и многодетным семьянином, хотя и небезгрешным. Денис Васильевич купил богатую усадьбу на Пречистенке. В советские времена в этом приметном здании располагался райком. Но содержать такой дом было трудновато, да и располагавшаяся по соседству шумная пожарная команда мешала поэту. Тогда он тряхнул стариной – и сочинил прошение в стихах в Комиссию по строениям:

- Помоги в казну продать

- За сто тысяч дом богатый,

- Величавые палаты,

- Мой Пречистенский дворец.

- Тесен он для партизана!

- Сотоварищ урагана,

- Я люблю – казак-боец —

- Дом без окон, без крылец,

- Без дверей и стен кирпичных,

- Дом разгулов безграничных

- И налетов удалых…

Всё чаще отставной гусар жил со своей многодетной семьёй в отдалённых имениях, отдыхая от шумных сражений, от неугомонной Москвы.

Пожалуй, Денис Давыдов был и остаётся самым многодетным из выдающихся русских поэтов: супруга Софья Николаевна, дочь генерала Чиркова, родила ему девятерых детей.

В отставке Давыдов, вспоминая удалую молодость, писал стихи о воинских походах, о гусарских вольностях. А временами снимал маску простодушного усача. Тогда он включался в войну идей, обличал влиятельных либералов и русофобов (в те годы это слово писало с двумя «с» – «руссофобия»). И писал «Современную песню» – остроумный и язвительный приговор либералам. Злободневный во все времена, стоит только заменить кое-какие «приметы эпохи»:

- Всякий маменькин сынок,

- Всякий обирала,

- Модных бредней дурачок,

- Корчит либерала…

- А глядишь: наш Лафайет,

- Брут или Фабриций

- Мужиков под пресс кладет

- Вместе с свекловицей…

Давыдов был сильным сатириком. Прав И.И. Лажечников: «Хлестнёт иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувырком с коня своего». Более всего это относится к «Современной песне».

Об истории этого стихотворения поведал Вигель, постаравшийся не заметить в давыдовской карикатуре собственное отражение: «Муж женоподобный». В изначальном и ныне распространённом варианте Вигельназван в «Современной песне» напрямую, по имени и отчеству. В XIX веке был более распространён вариант, в котором «Филипп Филиппыч» заменён на «Ивана Иваныча».

В любом случае, Вигель оказался необидчивым и рассказал нам, что Давыдов имел в виду салон Екатерины Левашовой на Ново-Басманной, который состоял «из руссофобов, а ещё гораздо более из руссофобок» (Ф.Ф. Вигель, «Москва и Петербург»). Давыдов не мог равнодушно взирать на то, как усиливалась в России пятая колонна… О непрошибаемом высокомерии и фанатизме «руссофобов, а ещё гораздо более руссофобок» мы знаем не понаслышке. Сегодня они любят составлять списки «нерукопожатных» – тех, для кого государственный интерес важнее частного, а Родина важнее международного сообщества.

Одно изменилось: из слова «русофобия» исчезла вторая буква «с». Вот и о Давыдове властители либеральных дум заговорили прокурорским тоном: «Какая подлость в слоге!» (А.И. Тургенев), «Общество находило неприличным смеяться над теми, которые находятся на дурном счёте у правительства» (А.И. Дельвиг). Либеральная жандармерия хотела бы видеть Россию кающейся перед «цивилизованными странами». За что? – всегда найдётся! И всё-таки Давыдов уверен, что злопыхатели слабы перед Россией. Он-то знал, что такое воинская мощь державы и мог сказать без лишних церемоний:

- Но назло врагам она

- Всё живёт и дышит,

- И могуча, и грозна,

- И здоровьем пышет.

- Насекомых болтовни

- Внятием не тешит,

- Да и место, где они,

- Даже не почешет.

Давыдов понимал, что империя должна беспрестанно усиливаться, защищать себя. Он знал, как уязвимы на поле боя даже самые великие державы – и понимал, что борьба миров не прекращается даже в мирное время. «Современная песня» – не просто шарж на «креативный класс» того времени, расцвеченный казарменным юмором по пушкинской канве «Собрания насекомых».

Давыдов был проницательным государственником, который не объяснять поражение Наполеона ужасами русской зимы – он принял вызов, написал неотразимую статью «Мороз ли истребил французскую армию в 1812‐м году?». Когда русские западники заговорили о варварстве России, о том, что в истории нашей страны не было самобытных гениев – Давыдов опубликовал свою «Встречу с великим Суворовым» – замечательное эссе, в котором поймана суть русского гения.

Давыдов не скрывал горечи: «Всякий из нас неоднократно заметил явную и общую ненависть чужеземных писателей к России. Везде, где только касается речь до сего государства, до его монархов, до его вождей, до его войск, до событий военных и политических, – везде окажется их особое к нему неблагорасположение. Кто не укажет на причину сего враждебного чувства?». Нужно было отвечать клеветникам России.

Давыдов с мальчишеских лет был участником славных походов и учений, в которых возвеличилась и окрепла империя. Воспоминания… Давыдову было, что вспомнить! И мемуаристом он стал первоклассным. Проза Давыдова не менее своеобразна, чем его стихи. Письменная речь Дениса Васильевича не похожа ни на кого из современников! Давыдов узнаваем и убедителен. Даже, если отбросить романтический ореол, который неотделим от гусарского образа – мы увидим талант, опыт и мудрость, скрытые в простых и ясных словах.

К столетию Отечественной войны, в 1912‐м имя Давыдова присвоили прославленному в боях Ахтырскому гусарскому полку. Это великая честь и вполне Давыдовым заслуженная! Теперь уж нет того полка. Но достаточно произнести вслух: «Денис Давыдов!» – и шевельнётся в душе гордость, заиграет барабанная дробь.

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Встреча с великим Суворовым

С семилетнего возраста моего я жил под солдатскою палаткой, при отце моем, командовавшем тогда Полтавским легкоконным полком, – об этом где-то было уже сказано. Забавы детства моего состояли в метании ружьем и в маршировке, а верх блаженства – в езде на казачьей лошади с покойным Филиппом Михайловичем Ежовым, сотником Донского войска.

Александр Суворов

Как резвому ребенку не полюбить всего военного при всечасном зрелище солдат и лагеря? А тип всего военного, русского, родного военного, не был ли тогда Суворов? Не Суворовым ли занимались и лагерные сборища, и гражданские общества того времени? Не он ли был предметом восхищений и благословений, заочно и лично, всех и каждого? Его таинственность в постоянно употребляемых им странностях наперекор условным странностям света; его предприятия, казавшиеся исполняемыми как будто очертя голову; его молниелетные переходы, его громовые победы на неожиданных ни нами, ни неприятелем точках театра военных действий – вся эта поэзия событий, подвигов, побед, славы, продолжавшихся несколько десятков лет сряду, все отзывалось в свежей, в молодой России полной поэзией, как все, что свежо и молодо.

Он был сын генерал-аншефа, человека весьма умного и образованного в свое время; оценив просвещение, он неослабно наблюдал за воспитанием сына и дочери (княгини Горчаковой). Александр Васильевич изучил основательно языки французский, немецкий, турецкий и отчасти италианский; до поступления своего на службу он не обнаруживал никаких странностей. Совершив славные партизанские подвиги во время Семилетней войны, он узнал, что такое люди; убедившись в невозможности достигнуть высших степеней наперекор могущественным завистникам, он стал отличаться причудами и странностями. Завистники его, видя эти странности и не подозревая истинной причины его успехов, вполне оцененных великой Екатериной, относили все его победы лишь слепому счастию.

Суворов вполне олицетворил собою героя трагедии Шекспира, поражающего в одно время комическим буфонством и смелыми порывами гения. Гордый от природы, он постоянно боролся с волею всесильных вельмож времен Екатерины. Он в глаза насмехался над могущественным Потемкиным, хотя часто писал ему весьма почтительные письма, и ссорился с всесильным австрийским министром бароном Тугутом. Он называл часто Потемкина и графа Разумовского своими благодетелями; отправляясь в Италию, Суворов пал к ногам Павла.

Было ли это следствием расчета, к которому он прибегал для того, чтобы вводить в заблуждение наблюдателей, которых он любил ставить в недоумение, или, действуя на массы своими странностями, преступавшими за черту обыкновения, он хотел приковать к себе всеобщее внимание?

Если вся жизнь этого изумительного человека, одаренного нежным сердцем, возвышенным умом и высокою душой, была лишь театральным представлением и все его поступки заблаговременно обдуманы, – весьма любопытно знать: когда он был в естественном положении? Балагуря и напуская на себя разного рода причуды, он в то же время отдавал приказания армиям, обнаруживавшие могучий гений. Беседуя с глазу на глаз с Екатериной о высших военных и политических предметах, он удивлял эту необычайную женщину своим оригинальным, превосходным умом и обширными разносторонними сведениями; поражая вельмож своими высокими подвигами, он язвил их насмешками, достойными Аристофана и Пирона. Во время боя, следя внимательно за всеми обстоятельствами, он вполне обнимал и проникал их своим орлиным взглядом. В минуты, где беседа его с государственными людьми становилась наиболее любопытною, когда он, с свойственной ему ясностью и красноречием, излагал ход дел, он внезапно вскакивал на стул и пел петухом либо казался усыпленным вследствие подобного разговора; таким образом поступил он с графом Разумовским и эрцгерцогом Карлом. Лишь только они начинали говорить о военных действиях, Суворов, по-видимому, засыпал, что вынуждало их изменять разговор, или, увлекая их своим красноречием, он внезапно прерывал свой рассказ криками петуха. Эрцгерцог, оскорбившись этим, сказал ему: «Вы, вероятно, граф, не почитаете меня достаточно умным и образованным, чтобы слушать ваши поучительные и красноречивые речи?» На это Суворов возразил ему: «Проживете с моих лет и испытаете то, что я испытал, и вы тогда запоете не петухом, а курицей». Набожный до суеверия, он своими причудами в храмах вызывал улыбку самих священнослужителей.

Многие указывают на Суворова как на человека сумасбродного, невежду, злодея, не уступавшего в жестокости Атилле и Тамерлану, и отказывают ему даже в военном гении. Хотя я вполне сознаю свое бессилие и неспособность, чтобы вполне опровергнуть все возводимые на этого великого человека клеветы, но я дерзаю, хотя слабо, возражать порицателям его.

Предводительствуя российскими армиями пятьдесят пять лет сряду, он не сделал несчастным ни одного чиновника и рядового; он, не ударив ни разу солдата, карал виновных лишь насмешками, прозвищами в народном духе, которые врезывались в них, как клейма. Он иногда приказывал людей, не заслуживших его расположения, выкуривать жаровнями. Кровопролитие при взятии Измаила и Праги было лишь прямым последствием всякого штурма после продолжительной и упорной обороны. Во всех войнах в Азии, где каждый житель есть вместе с тем воин, и в Европе во время народной войны, когда гарнизоны, вспомоществуемые жителями, отражают неприятеля, всякий приступ неминуемо сопровождается кровопролитием. Вспомним кровопролитные штурмы Сарагосы и Тарагоны; последнею овладел человеколюбивый и благородный Сюшет. Вспомним, наконец, варварские поступки англичан в Индии; эти народы, кичащиеся своим просвещением, упоминая о кровопролитии при взятии Измаила и Праги, умалчивают о совершенных ими злодеяниях, не оправдываемых даже обстоятельствами. Нет сомнения, что если б французы овладели приступом городами Сен-Жан-д’Акр и Смоленском, они поступили бы таким же образом, потому что ожесточение осаждающих возрастает по мере сопротивления гарнизона. Штурмующие, ворвавшись в улицы и дома, еще обороняемые защитниками, приходят в остервенение; начальники не в состоянии обуздать порыв войск до полного низложения гарнизона.

Таким образом были взяты Измаил и Прага. Легко осуждать это в кабинете, вне круга ожесточенного боя, но христианская вера, совесть и человеколюбивый голос начальников не в состоянии остановить ожесточенных и упоенных победою солдат. Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов. Суворов, вступая в Варшаву, взял с собою лишь те полки, которые не занимали этой столицы с Игельстромом в эпоху вероломного побоища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставлены в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить свое мщение. Этот поступок, о котором многие не знают, достаточно говорит в пользу человеколюбия Суворова.

В это время здравствовал еще знаменитый Румянцев, некогда начальник Суворова, и некоторые другие вожди, украшавшие век чудес – век Екатерины; но блеск имен их тонул уже в ослепительных лучах этого самобытного, неразгадываемого метеора, увлекавшего за собою весь мир чувств, умов, вниманий и доверенности своих соотчичей, и увлекавшего тем, что в нем не было ни малейшего противозвучия общей гармонии мыслей, поверий, предрассудков, страстей, исключительно им принадлежащих. Сверх того, когда и по сию пору войско наше многими еще почитается сборищем истуканов и кукл, двигающихся по средству одной пружины, называемой страхом начальства, – он, более полустолетия тому назад, положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение. Он уверился, вопреки мнения и того и нашего времени мнимых наблюдателей, что русский солдат, если не более, то, конечно, не менее всякого иностранного солдата причастен воспламенению и познанию своего достоинства, и на этой уверенности основал образ своих с ним сношений. Найдя повиновение начальству – сей необходимый, сей единственный склей всей армии, – доведенным в нашей армии до совершенства, но посредством коего полководец может достигнуть до некоторых только известных пределов, – он тем не довольствовался. Он удесятерил пользу, приносимую повиновением, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской гордости и уверенности в превосходстве его над всеми солдатами в мире, – чувством, которого следствию нет пределов.

Прежние полководцы, вступая в командование войсками, обращались к войскам с пышными, непонятными для них речами. Суворов предпочел жить среди войска и вполне его изучил; его добродушие, доходившее до простодушия, его причуды в народном духе привлекали к нему сердца солдат. Он говорил с ними в походах и в лагере их наречием. Вместо огромных штабов он окружал себя людьми простыми, так, например, Тищенкой, Ставраковым.

Но к чему послужило бы, – я скажу более, – долго ли продолжалось бы на своей высоте это подъятие духа в войсках, вверенных его начальству, если б воинские его дарования, – я не говорю уже о неколебимой стойкости его характера и неограниченной его предприимчивости, – если б воинские его дарования хотя немного уступали неустрашимости и самоотвержению, которые он посеял в воинах, исполнявших его предначертания? Если б, подобно всем полководцам своего времени, он продолжал идти тесною стезею искусства, проложенною посредственностью, и не шагнул исполински и махом на пространство широкое, разгульное, им одним угаданное, и которое до сей поры никто не посещал после него, кроме Наполеона?

Случай, который я хочу рассказывать, требует несколько предварительных замечаний об этом предмете, чтобы сделаться понятным во всех своих подробностях. Они не будут длинны.

Суворов застал военное искусство основанным на самых жалких началах. Наступательное действие состояло в движении войск, растянутых и рассеянных по чрезмерному пространству, чтобы, как говорили тогда, охватить оба крыла противника и поставить его между двух огней. Оборонительное действие не уступало в нелепости наступательному. Вместо того, чтобы, пользуясь сим рассеянием войск противника, ударить совокупно на средину, разреженную и слабую от чрезмерного протяжения линии, и, разорвав ее на две части, поражать каждую порознь, – полководцы, действовавшие оборонительно, растягивали силы свои наравне с наступательною армиею, занимая и защищая каждый путь, каждую тропинку, каждое отверстие, которым она могла к ним приблизиться. Некоторые, – и те почитались уже превосходнейшими вождями, – некоторые решались изменять оборонительное действие в наступательное, растягивая силы свои еще более растянутых сил неприятельской армии, чтобы, с своей стороны, охватить оба ее крыла и поставить ее между двух огней обоих крыл своих. К этому надобно прибавить так называемые демонстрации отряженными для сего частями армии на далекое расстояние, отчего только уменьшалась числительная сила главной массы, определенной для боя. К демонстрациям можно присоединить фальшивые атаки, которые никого не обманывают; размеренные переходы войск, которые только способствовали неприятелю рассчитывать время их прибытия к мете, им назначенной, следственно и предупреждать намерения их начальника; и, наконец, большую заботливость о механическом устройстве подвозов с пищею в определенные сроки, чем о предметах, касающихся собственно до битв, и тем самым полное подданство военных соображений и действия соображению и действию чиновников, управляющих способами пропитания армии. Такова была стратегия того времени! Тактика представляла не менее нелепостей; когда дело доходило до сражения, важнейшие условия для принятия битвы состояли в избрании местоположения более или менее возвышенного, в примкнутии обоих крыл армии к искусственным или природным препятствиям и в отражении оттуда неприятельских усилий, не двигаясь с места. При нападении на неприятеля – употребление фальшивых атак, которые никого не обманывали, и действие более огнем, чем холодным оружием; нигде решительности, везде ощупь и колебание воли.

Можно представить себе, как поступил с таковыми преградами гений беспокойный, своенравный, независимый.

Еще полковником Астраханского гренадерского полка, на маневрах у Красного Села, где одна сторона предводительствуема была графом Паниным, а другая самой Екатериною, Суворов, который давно уже негодовал на методические движения, в то время почитаемые во всей Европе совершенством военного искусства, и на долговременную стрельбу во время боя, – по мнению его ничего не решавшую, – осмелился показать великой монархине и своим начальникам образ действия, приличнейший для духа русского солдата, и испортил маневр порывом своевольным и неожиданным. Среди одного из самых педантических движений, сопряженного с залпами плутонгами и полуплутонгами, он вдруг прекратил стрельбу своего полка, двинулся с ним вон из линии, ворвался в средину противной стороны, замешал часть ее и все предначертания и распоряжения обоих начальников перепутал и обратил все в хаос. Спустя несколько месяцев, когда ему предписано было идти с полком из Петербурга в Ригу, он не пропустил и этого случая, чтобы не открыть глаз и не обратить внимания на пользу, какую могут принести переходы войск, выступающие из расчета, укоренившегося навыком и употребляемого тогда всеми без исключения. Посадив один взвод на подводы и взяв с ним полную казну и знамя, он прибыл в восемь дней в Ригу и оттуда донес нарочным о дне прибытия полка на определенное ему место рапортом в Военную коллегию, изумленную таковой поспешностью. Вскоре прибыла и остальная часть полка, но не в тридцать суток, как предписано было по маршруту, а не более как в четырнадцать суток. Одна Екатерина, во всей России, поняла и молодого полковника и оба данные им наставления, и тогда же она сказала о нем: «Это мой собственный, будущий генерал!»

После такого слова легко было и не Суворову идти к цели свободно и без опасения препятствий; что же должен был сделать Суворов с своею предприимчивостью, с своей железною волею? И как он этим воспользовался!

Он предал анафеме всякое оборонительное, еще более отступательное действие в российской армии и сорок лет сряду, то есть от первого боевого выстрела до последнего дня своей службы, действовал не иначе, как наступательно.

Он совокуплял все силы и всегда воевал одною массою, что давало ему решительное превосходство над рассеянным того времени образом действий, принятым во всей Европе, – образ действия, и поныне употребляемый посредственностью, следовательно, неослабно и беспрестанно: ибо везде дорывается она до власти преимущественно пред дарованием, по существу своему гордо-скромным.

Что касается до чистого боевого действия, Суворов или стоял на месте, вникая в движения противника, или, проникнув их, стремглав бросался на него усиленными переходами, которые доныне именуются суворовскими, и падал, как снег на голову.

Следствием таких летучих переходов, предпринимаемых единственно для изумления неприятеля внезапным для него нападением во время его расплоха и неготовности к бою, было предпочтение Суворовым холодного оружия огнестрельному. И нельзя быть иначе: не вытягивать же линии и не завязывать дело канонадою и застрельщиками, чтобы, встревожив противника нечаянным появлением, дать ему время прийти в себя, оглядеться, устроиться и привести положение атакованного в равновесие с положением атакующего! И весь этот образ действия, им созданный, приспособлялся к местностям и обстоятельствам его чудесным, неизъяснимым даром мгновенной сметливости при избрании выгоднейшего стратегического пути между путями, рассекающими область, по которой надлежало ему двигаться, и тактической точки поля сражения, на коем надлежало ему сражаться. По этому пути и на эту точку устремлял он все свои силы, не развлекая их никакими посторонними происшествиями, случаями и предметами, – как не отвлекал он до конца жизни мыслей и чувств своих от единственной господствовавшей над ним страсти – страсти к битвам и славе военной.

Из кратких выписок его приказов или так называемых заметок мы видим лишь похвалы штыку и презрение к ружейной пальбе; это значило, что надо было, избегая грома, часто мало вредящего и отсрочивающего развязку битв, сближаться с неприятелем грудь с грудью в рукопашной схватке. Везде видна решительность и быстрота, а не действие ощупью. Он любил решительность в действиях и лаконизм в речах; длинные донесения и рассказы приводили его в негодование. Он требовал «да» или «нет», или лаконическую фразу, выражающую мысль двумя-тремя словами. Он был непримиримым врагом немогузнаек, о которых говорил: «От проклятых немогузнаек много беды». Однажды Суворов спросил гренадера: «Далеко ли отсюда до дальнейшей звезды?» – «Три суворовских перехода», – отвечал гренадер. Презирая действия, носящие отпечаток робости, вялости, излишней расчетливости и предусмотрительности, он старался возбудить в войсках решительность и смелость, которые соответствовали бы его залетным движениям.

Суворов в конце своего знаменитого поприща предводительствовал австрийцами против французов; он покорил Италию, в которой много буйных голов обнаруживали явную непокорность законным властям. Пусть австрийцы, французы, италианцы скажут: где и в каком случае Суворов обнаружил жестокость и бесчеловечие? К концу кампании половина армии Моро с генералами Груши, Периньон, Виктор, Гардан и другими были взяты в плен. Обращение Суворова с пленными и вышеупомянутыми лицами могло ли сравниться с поведением австрийцев и англичан, которые томили своих пленных в смрадных, сырых казематах крепостей и понтонах?

Все немало изумлялись постоянству, с которым Суворов с юных лет стремился к достижению однажды избранной им цели, и выказанной им твердости душевной, необходимой для всякого гения, сколько бы он ни был глубок и обширен. Я полагаю, что еще в юности Суворов, взвесив свои физические и душевные силы, сказал себе: «Я избираю военное поприще и укажу русским войскам путь к победам; я приучу их к перенесению лишений всякого рода и научу их совершать усиленные и быстрые переходы». С этой целью он укрепил свое слабое тело упражнениями разного рода, так что, достигнув семидесятилетнего возраста, он ежедневно ходил по десяти верст; употребляя пищу простую и умеренную, он один раз в сутки спал на свежем сене и каждое утро обливался несколькими ушатами воды со льдом.

Избрав военное поприще, он неминуемо должен был встретить на нем много препятствий со стороны многочисленных завистников и вынести немало оскорблений.

Первым он противопоставил Диогеновскую бочку, и пока они занимались осуждением его причуд и странностей, он ускользал от их гонения; пренебрегая вторыми, он терпеливо следовал по единожды избранному пути. Он стремился к одной главной цели – достижению высшего звания, для употребления с пользой необычайных дарований своих, которые он сознавал в себе. Он мечтал лишь о славе, но о славе чистой и возвышенной; эта страсть поглотила все прочие, так что в эпоху возмужалости, когда природа влечет нас более к существенному, нежели к идеальному, Суворов казался воинственным схимником. Избегая общества женщин, развлечений, свойственных его летам, он был нечувствителен ко всему тому, что обольщает сердце. Ненавистники России и, к сожалению, некоторые русские не признают в нем военного гения; пятидесятитрехлетнее служение его не было ознаменовано ни одной неудачей; им были одержаны блестящие победы над знаменитейшими полководцами его времени, и имя его до сих пор неразлучно в понятиях каждого русского с высшею степенью военного искусства; все это говорит красноречивее всякого панегирика.

Предвидя, что алчность к приращению имения может увеличиваться с летами, он заблаговременно отстранил себя от хозяйственных забот и постоянно избегал прикосновения с металлом, питающим это недостойное чувство. Владея девятью тысячами душами, он никогда не знал количества получаемых доходов; будучи еще тридцати лет от роду, он поручил управление имениями своим родственникам, которые доставляли его адъютантам, избираемым всегда из низшего класса военной иерархии, ту часть доходов, которая была необходима для его умеренного рода жизни.

Познание слабостей человечества и неослабное наблюдение за самим собою составляли отличительную черту его философии; когда старость и думы покрыли чело его сединами и морщинами, достойными наблюдения Лафатера, он возненавидел зеркала, которые надлежало выносить из занимаемых им покоев или закрывать полотном, и часы, которые также выносили из занимаемых им комнат. Многим эти оригинальные причуды казались весьма странными; они относили их к своенравию Суворова. Обладая в высшей степени духом предприятия, он, подобно свежему юноше, избегал всего того, что напоминало ему о времени, и изгонял мысль, что жизнь его уже приближается к концу. Он не любил зеркал, вероятно, потому, что мысль увидеть себя в них стариком могла невольно охладить в нем юношеский пыл, убить в нем дух предприятия, который требовал всей мощи душевной, всей любви к случайностям, которые были свойственны лишь молодости. Фридрих Великий, имея, вероятно, в виду ту же самую цель, стал румяниться за несколько лет до своей кончины.

Таким образом, укрепив свое тело физическими упражнениями, введя в заблуждение зависть своими причудами, терпеливо перенося разного рода оскорбления, наблюдая постоянно за собою и, наконец, предавшись душою лишь страсти к славе, Суворов, с полной уверенностью в силе своего гения, ринулся в военное поприще. Он достиг генерал-маиорского чина лишь на сорок первом году жизни, то есть в такие лета, когда ныне многие, удостоившись получить это звание, спешат уже оставить службу. Кто из нас не видал тридцатилетних генерал-маиоров, ропщущих на судьбу, препятствующую им достигнуть следующего чина через несколько месяцев? Суворов при производстве своем в генерал-маиоры был почти вовсе неизвестен, но зато какой быстрый и изумительный переход от этой малой известности к великой и неоспоримой славе! Генерал Фуа сказал о Наполеоне:

«Подобно богам Гомера, он, сделав три шага, был уже на краю света». Слова этого известного генерала могут быть вполне применены к нашему великому и незабвенному Суворову.

И этого-то человека судьба позволила мне видеть и, что еще для меня лестнее, разменяться с ним несколькими словами в один из счастливейших дней моей жизни!

Вот как это было.

За несколько месяцев до восстания Польши Суворов командовал корпусом войск, расположенных в губерниях Екатеринославской и Херсонской. Корпусная квартира его была в Херсоне. Четыре кавалерийские полка, входившие в состав корпуса: Переяславский конно-егерский, Стародубский и Черниговский карабинерные и Полтавский легкоконный – стояли лагерем близ Днепра, в разных пунктах, но близких один к другому. Полтавский находился у села Грушевки, принадлежавшего тогда княгине Елене Никитишне Вяземской, после того, как уверяли меня, какому-то Стиглицу, а нынче – не знаю кому. Дом, занимаемый нашим семейством, был высокий и обширный, но выстроенный на скорую руку для императрицы Екатерины во время путешествия ее в Крымскую область. Лагерь полка отстоял от дома не далее ста шагов. Я и брат мой жили в лагере.

В одну ночь я услышал в нем шум и сумятицу. Выскочив из палатки, я увидел весь полк на конях и на лагерном месте одну только нашу палатку неснятою. Я бросился узнать причину этого неожиданного происшествия. Мне сказали, что Суворов только что приехал из Херсона в простой курьерской тележке и остановился в десяти верстах от нас, в лагере одного из полков, куда приказал прибыть всем прочим полкам на смотр и маневры.

Я был очень молод, но уже говорил и мечтал только о Суворове. Можно вообразить взрыв моей радости! Впрочем, радость и любопытство овладели не одним мною. Я помню, что покойная мать моя и все жившие у нас родственники и знакомые, лакеи, кучера, повара и служанки, все, что было живого в доме и в селе, собиралось, спешило и бежало туда, где остановился Суворов, чтобы хоть раз в жизни взглянуть на любимого героя, на нашего боевого полубога. Заметим, что тогда еще не было ни побед его в Польше, ни побед его в Италии, ни победы его над самою природою на Альпах, этой отдельной пиндарической оды, заключившей грандиозную эпопею подвигов чудесного человека.

Вскоре мать моя и мы отправились вслед за полком и за любопытными и остановились в пустом лагере, потому что войска были уже на маневрах. Суворов приказал из каждого полка оставить по малочисленной команде для разбития палаток, а с прочими войсками начал действовать, и действовать по-своему: маневр кипел, подвигался и кончился в семнадцати верстах от лагерного места. К полудню войска возвратились. Отец мой, запыленный, усталый и окруженный своими офицерами, вошел к нам в палатку. Рассказы не умолкали. Анекдоты о Суворове, самые пролетные его слова, самые странности его передавались с восторгом из уст в уста. Противна была только требуемая им от конницы лишняя (как говорили тогда офицеры) быстрота в движениях и продолжительное преследование мнимого неприятеля, изнурявшее людей и лошадей.

Но всего более не нравился многим следующий маневр: Суворов разумел войско оружием, а не игрушкой, и потому требовал, чтобы каждый род войска подчинял все второстепенно касающееся до боевого дела, – как, например, свою красивость и стройность, – той цели, для которой он создан. Существенная обязанность конницы состоит в том, чтобы врезываться в неприятельские войска, какого бы они рода ни были; следственно, действие ее не ограничивается одной быстротою скока и равенством линий во время скока. Ей должно сверх того вторгаться в средину неприятельской колонны или фронта и рубить в них все, что ни попадется под руку, а не, проскакав некоторое расстояние, быстро и стройно обращаться вспять под предлогом испуга лошадей от выстрелов, не коснувшись ни лезвием, ни копытом до стреляющих. Для прекращения подобной отговорки Суворов приучал лошадей им командуемой конницы к скоку во всю прыть, вместе с тем приучал и к проницанию в средину стреляющего фронта, на который производится нападение. Но чтобы вернее достигнуть этой цели, он не прежде приступал к последнему маневру, как при окончании смотра или ученья, уверенный в памятливости лошадей о том построении и даже о том командном слове, которым прекращается зависимость их от седоков.

Для этого он спешивал половинное число конных войск и становил их с ружьями, заряженными холостыми патронами, так, чтобы каждый стрелок находился от другого в таком расстоянии, сколько нужно одной лошади для проскока между ними; другую же половину оставлял он на конях и, расставя каждого всадника против промежутка, назначенного предварительно для проскока в пехотном фронте, приказывал идти в атаку. Пешие стреляли в самое то время, как всадники проскакивали во всю прыть сквозь стреляющий фронт; проскочив, они тотчас слезали с лошадей, и этим заключался каждый смотр, маневр или ученье. Посредством выбора времени для такого маневра лошади так приучились к выстрелам, пускаемым, можно сказать, в их морду, что вместо страха они, при одном взгляде на построение против них спешивающихся всадников с ружьями, предчувствуя конец трудам своим, начинали ржать и рваться вперед, чтобы, проскакав сквозь выстрелы, возвратиться на покой в свои коновязи или конюшни. Но эти проскоки всадников сквозь ряды спешившихся солдат часто дорого стоили последним. Случалось, что от дыма ружейных выстрелов, от излишней торопливости всадников или от заноса некоторых своенравными лошадьми не по одному, а по нескольку вдруг, они попадали в промежуток, назначенный для одного: это причиняло увечье и даже смертоубийство в пехотном фронте. Вот отчего маневр был так неприятен тем, кому выпадал жребий играть роль пехоты. Но эти несчастные случаи не сильны были отвратить Суворова от средства, признанного им за лучшее для приучения конницы к поражению пехоты: когда доносили ему о числе жертв, затоптанных первою, он обыкновенно отвечал: «Бог с ними! Четыре, пять, десять человеков убью; четыре, пять, десять тысяч выручу», – и тем оканчивались все попытки доносящих, чтобы отвлечь его от этого единственного способа довести конницу до предмета, для которого она создана.

За полчаса до полночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова или, по крайней мере, слышать слова его, потому что ученье начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит нагой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом: по этому сигналу трубачи затрубят генерал-марш, и войско станет седлать лошадей, ожидая сбора, чтобы садиться на них и строиться для выступления из лагеря. Но, невзирая на все внимание наше, мы не слыхали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в ту ночь, но никогда, ни прежде, ни после, сего не делывал, и что все это была одна из выдумок и увеличение разных странностей, которые ему приписывали.

До рассвета войска выступили из лагеря, и мы, спустя час по их выступлении, поехали вслед за ними в коляске. Но угонишься ли за конницею, ведомою Суворовым? Бурные разливы ее всеминутно уходили от нас из виду, оставляя за собою один гул. Иногда между эскадронами, в облаках пыли, показывался кто-то скачущий в белой рубашке, и в любопытном народе, высыпавшем в поле для одного с нами предмета, вырывались крики: «Вот он, вот он! Это он, наш батюшка, граф Александр Васильевич!» Вот все, что мы видели и слышали. Наскучив, наконец, бесплодным старанием хотя однажды взглянуть на героя, мы возвратились в лагерь в надежде увидеть его при возвращении с маневров, которые, как нас уверяли, должны были окончиться ранее, чем накануне.

И подлинно, около десяти часов утра все зашумело вокруг нашей палатки и закричало: «Скачет, скачет!» Мы выбежали и увидели Суворова во ста саженях от нас, скачущего во всю прыть в лагерь и направляющегося мимо нашей палатки.

Я помню, что сердце мое упало, – как после упадало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу толпу, составленную из четырех полковников, из корпусного штаба, адъютантов и ординарцев, и впереди толпы Суворова – на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем платье, в сапогах вроде тоненьких ботфорт, и в легкой, маленькой солдатской каске формы того времени, подобно нынешним каскам гвардейских конно-гренадеров. На нем не было ни ленты, ни крестов, – это мне очень памятно, как и черты сухощавого лица его, покрытого морщинами, достойными наблюдения Лафатера, как и поднятые брови и несколько опущенные веки; все это, невзирая на детские лета, напечатлелось в моей памяти не менее его одежды. Вот почему не нравится мне ни один из его бюстов, ни один из портретов его, кроме портрета, писанного в Вене во время проезда в Италию, с которого вернейшая копия находится у меня, да бюста Гишара, изваянного по слепку с лица после его смерти: портрет, искусно выгравированный Уткиным, не похож: он без оригинального выражения его физиономии, спящ и безжизнен.

Когда он несся мимо нас, то любимый адъютант его, Тищенко, – человек совсем необразованный, но которого он перед всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений, – закричал ему: «Граф! что вы так скачете; посмотрите, вот дети Василья Денисовича». «Где они? где они?» – спросил он и, увидя нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена; подозвав нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Смелый и пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова; в нем все – и солдаты, и победа, и слава». – «О, Бог помилуй, какой удалой! – сказал он. – Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот (указав на моего брата) пойдет по гражданской службе». И с этим словом вдруг поворотил лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке.