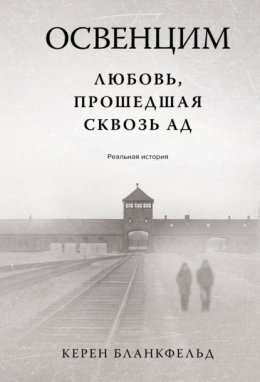

Читать онлайн Освенцим. Любовь, прошедшая сквозь ад. Реальная история бесплатно

Keren Blankfeld

LOVE IN AUSCHWITZ: A TRUE STORY

© Keren Blankfeld, 2023

© Агафонов Г.И., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024

Иностранка®

* * *

Памяти моих бабушек Хелены и Ципоры

И с посвящением моим родителям Дейзи и Масу

Повествование ведется со слов героев, и для них обоих и всего их окружения немецкие концлагеря называются строго по-немецки Аушвиц, Биркенау и Моновиц. При этом, естественно, там, где нужно, фигурируют и польские топонимы Освенцим, Бжезинка и т. п. Но во время действия они были совсем не в ходу.

Григорий Агафонов, переводчик

От автора

Эта работа – не вымысел, ибо основана она на внушительном объеме интервью, устных показаний, документов, опубликованных и неопубликованных мемуаров. В ходе исследования у меня была возможность неоднократно беседовать с Давидом Вишней в период с начала 2018 года вплоть до его кончины в 2021 году. А вот Хелен Циппи Тихауэр я в живых, увы, не застала. Но она оставила после себя десятки свидетельств, а главное – недавно обнаруженную рукопись воспоминаний (см. «Об источниках»). Однако ни в одном из записанных на пленку свидетельств или формальных интервью с историками Циппи ни словом не обмолвилась о своих отношениях с Давидом. По этой причине большинство приводимых на этих страницах описаний всего, что происходило между ними, основаны преимущественно на том, что я почерпнула из бесед с Давидом. То же относится и к выделенным курсивом пассажам, в которых я попыталась передать их историю его субъективным и отличным от всего прочего повествования взглядом. Концевые сноски призваны дать контекстное обрамление этим курсивным пассажам, равно как всему остальному рассказу. Все, что далее будет закавычено, подразумевает прямые цитаты.

Пролог

Впервые они увиделись в лагерной бане среди сложенной стопами одежды. Воздух был липок и жарок; но это было одно из немногих теплых убежищ от беспощадной польской зимы. Работники погружали грязное тряпье в паровые котлы, и дальше им оставалось лишь смотреть на клубы дыма за окном. Здесь, среди грязной рванины, парень с девушкой и познакомились.

Семнадцатилетний, с обритой под ноль головой и круглым лицом, он выглядел весьма упитанным вопреки всему. И полосатая униформа на нем смотрелась будто сшитая на заказ – и чистенькой как новая. Вероятно, в этом отчасти и заключался его шарм: он выделялся из общего ряда. В мире полосатых лагерных роб выделяться не положено. Там нужно жить по правилам – и растворяться среди окружающих тебя призрачных теней до неразличимости.

По ночам его частенько сдергивали с нар на выступления. У него был красивейший оперный тенор. Когда-то он собирал своим пением полный зал в родном местечке. Здесь же приходилось солировать без аккомпанемента, но он все равно считался своего рода звездой.

При ее появлении он почти забыл, где находится. Он сразу положил на нее глаз, ибо вид ее притягивал и радовал его взор. При росте всего метр пятьдесят она была крепко сложена, ноги имела мускулистые, а лицо – широкое и скуластое, в обрамлении густых каштановых волос, которым явно было еще куда расти и дальше. Издали она выглядела неказистой до неприметности. Вблизи – прямой противоположностью. Глубоко посаженные глаза – карие, как и у него самого, – глядели остро и настороженно, но улыбка у нее была легкая. И двигалась она с редкостной для их среды уверенностью в себе.

Встретившись с ней взглядом, он пришел в трепет.

Девушка смотрела прямо на него.

Глаз с него не спускала. Он был в этом уверен.

Здесь, внутри всего этого, было так просто забыть о том, что его старый мир все еще существует, – мир возможностей, обещаний и… таки да, страстного вожделения.

А тут при виде ее он о нем вспомнил.

Ей здесь, на сугубо мужской части территории, бывать не полагалось. Однако же она давно повадилась оказываться там, где не положено.

В свои 25 лет она твердо знала, чего хочет. Она была такой с детства – и с тех пор не только ничуть не переменилась, но, напротив, лишь укрепилась в своей настырности.

В оправданность ненужного риска она не верила. Выход из хаоса, в который погрузился мир, ей виделся в выстраивании и упорядочении картины того, что в нем делается, силами логики и рассудка. Но тут само место будто оправдывало самые страшные для жизни риски. Вероятно, по той причине, что терять тут действительно было нечего.

Ей, конечно, было куда от этого убежать – в собственное искусство, – но, однако, ей было одиноко. А у мальчика на той стороне комнаты было такое милое личико. Он выглядел столь жаждущим и нетерпеливым, что ей вдруг захотелось повторения этой встречи – и захотелось до безумия.

А в Биркенау, крупнейшем и страшнейшем из расположенных в Аушвице лагерей смерти, между тем стояла глухая зима.

Часть I

Увертюра

Глава 1

«Пустяковины»

Розе Шпитцер выпало рожать на фоне схваток революции.

В начале октября 1918 года обычно тихие улочки ее родного Пресбурга наэлектризовались: толпы словацких солдат возвращались домой с войны. Злые ветры трепали дубы и плакучие березы, а ледяной осенний воздух сулил суровую зиму.

У темноволосой Розы не было иного выбора, кроме как не высовываться из дома, и не только из-за погоды. Поражение в Великой войне положило конец Австро-Венгрии, и теперь часть словацких солдат, немало претерпевших под долгим венгерским гнетом, стекалась обратно в Пресбург[1] с явным намерением выплеснуть поколениями копившийся гнев. В мощенном камнем центре города бунтовщики громили лавки и рестораны. Обвиняя Австро-Венгерскую империю в тирании и угнетении, они штурмовали военные тюрьмы, освобождали заключенных, по большей части банальных уголовников, и призывали их присоединяться к боям за город.

За всем этим как-то незаметно прошел двадцать первый день рождения Розы, и ей вот-вот предстояло разрешиться самой. За окном же напряженность все накалялась. Словацкие националисты оказались не единственными борцами за независимость. Немцы, давно составлявшие в регионе лишь этническое меньшинство, теперь также размечтались о «национальном возрождении»{1}.

По всей Европе антисемиты клеймили во всех бедах евреев, давно свыкшихся с участью козлов отпущения за потери и страдания{2}. Часть словацких ветеранов скандировала «Долой жидов!» и обвиняла соседей-евреев в том, что они агенты-провокаторы, шпионы и агитаторы за мадьяр, то есть этнических венгров. По всему городу словаки жгли еврейские лавки и конторы. Между тем и многие мадьяры затаили зло на евреев, считая их кто виновниками своего военного поражения, кто барыгами, наживавшимися на бедах военного времени{3}. Роза, ее муж Войтех{4} и их нерожденный ребенок как раз и относились к тем, призывами к чьей смерти теперь оглашались улицы.

10 ноября Роза наконец разродилась дочерью, получившей имя Хелен Ципора. В семье ее поначалу звали Хилянка, но девочке такое уменьшительно-ласкательное пришлось не по вкусу, и она, едва научившись говорить, настояла на использовании краткой формы своего второго имени – Циппи{5}. Само имя подразумевало подвижность, качество более чем уместное в мире, контуры которого начинали прорисовываться.

Будущей Циппи было всего три месяца, когда чехословацкие добровольческие части, прошедшие через горнило Первой мировой войны и преисполненные решимости создать единую и неделимую державу, прибыли в Пресбург со своими пулеметами и винтовками – и разогнали толпу немцев и мадьяр социал-демократических взглядов, выступавших против формирования нового двуединого национального государства чехов и словаков{6}. Разгон «мятежников» не обошелся без жертв{7}.

Затем наступила передышка.

К тому времени, когда Циппи исполнилось семь лет, никакого Пресбурга более на картах Европы не существовало. Он теперь именовался Братиславой и являлся главным городом земли Словакия в составе первой Чехословацкой республики. Немцы и мадьяры оставались там притесняемыми этническими меньшинствами и жаждали реванша, да и в целом националистические настроения были разогреты настолько, что разве что дым от шовинистического угара не стлался над внешне мирным лицом города. Большим влиянием пользовалась Словацкая народная партия, ратовавшая за широкую автономию Словакии{8}. Зато евреев на время оставили в покое.

Одним из самых значимых последствий новой конституции было признание чешского языка официальным «чехословацким языком» на территории всей страны. Прежде все местные спокойно общались между собой на разных языках – словацком, немецком, венгерском. Сама Циппи дома так и продолжала изъясняться по-немецки, благо это был родной язык ее матери, но достаточно бегло говорила и по-венгерски, и по-словацки, а в школе неплохо освоила и французский, и иврит.

Детство у Циппи выдалось идиллическое. В летний зной она загорала и купалась на галечном пляже в дунайском затоне неподалеку от дома. В месяцы попрохладнее гуляла по горным тропам Нижних Татр и каталась на лодке под Братиславским за́мком.

Семья у Циппи была малочисленной по сравнению с такими же среднего достатка соседями. У тех было по пять-шесть детей, а у Циппи – лишь мама, папа Войтех да младший брат Сэм, на четыре года младше ее и внешне весь в отца – крутолобый, с вопрошающим взглядом широко раскрытых любопытных глаз.

Их семья, конечно, тоже могла бы расти и дальше, но, когда Циппи было шесть лет, а Сэму два года, их мать Роза тяжело заболела. Шпитцеры отправились отдыхать на курорт в двух часах езды на север от Братиславы. Природные воды там считались помогающими исцелиться от «ревматических недугов», под которыми в ту пору понималось много чего, включая, судя по всему, и болезнь, подкосившую Розу. Сидя на песчаном берегу в купальнике, со стянутыми в два тугих кренделя по бокам головы темными волосами, Циппи скосила взгляд на камеру, которой ее запечатлели. Девочкой она была изящной и хрупкой; а на лице ее застыла настороженная полуулыбка-полугримаса – будто она только что испытала укол предчувствия грядущих трагедий.

При туберкулезе первые симптомы бывают вроде бы вполне безобидными: озноб, общая слабость и утомляемость. Иногда туберкулезники жалуются на ломоту в суставах или иные болезненные ощущения. Но лишь после того, как они начинают харкать кровью, им самим и их близким становится ясно, что их постигло непоправимое: чахотка. Вскоре больные оказываются прикованы к постели и не в состоянии толком передвигаться даже по собственной спальне от неимоверной телесной слабости.

Иных вариантов у Шпитцеров, по сути, не имелось. До антибиотиков в ту пору еще не додумались, и действенных лекарств от туберкулеза не имелось. Зато санатории для чахоточных в удаленных уголках Восточной Европы с чистым воздухом и живительной водой появлялись как грибы после дождя – и стали, можно сказать, модными местами для размещения больных и облегчения их страданий.

Так двадцативосьмилетняя Роза и оказалась в специализированном санатории в сказочно красивом уголке Высоких Татр. Там Розу ждали свежий горный воздух и полноценное диетическое питание, а главное – надежда приостановить развитие болезни и не дать ей источить организм.

Розина болезнь привела всю ее семью в состояние полного раздрая. Войтех остался без средств, и ему не на что было теперь содержать даже себя самого, не говоря уже о двух детях. Сэм был еще совсем малым ребенком, и ему было вовсе невдомек, чем им грозит отбытие матери. Но и он не мог не почувствовать, что отныне вся его жизнь меняется фундаментально. Шестилетняя же крошка Циппи пережила воистину ошеломительное мгновение осознания себя в устрашающем одиночестве: мать вдруг куда-то исчезла, а отец растерялся, как быть дальше.

Но то была Чехословакия 1920-х годов, где принято было жить или кучно селиться по соседству большими семьями и, если что, принимать на себя заботу о родне, попавшей в беду. Именно так случилось и с оставшейся без матери Циппи: ее тут же приютили бабушка с дедушкой по материнской линии, жившие в квартире не просто по соседству, а на той же лестничной площадке, что и ее родители. Трехлетнего же Сэма переселили к бабушке с дедушкой по отцу, а те жили в другом квартале. Так и вышло, что родная семья Циппи и Сэма в одночасье оказалась развеяна подобно пеплу над Дунаем{9}.

В 1927 году, продержавшись в туберкулезном санатории дольше года, Роза скончалась. Бабушка Юлия старалась, как могла, заменить Циппи родную мать. Маленькая и ничего особого о себе не мнившая Юлия была настоящей труженицей с тонкими губами и впалыми щеками. Еще нося траур по старшей дочери, Юлия решила, что отныне посвятит всю себя осиротевшей внучке Циппи. Дедушка Липот, хмурый и неулыбчивый местный антиквар, с готовностью согласился принять под их кров внучку при условии, что заботу о ней его жена возьмет на себя{10}. Пара привыкла иметь полный дом на руках, но ко времени смерти Розы семеро из их детей отпочковались, обзаведясь семьями и собственными домами, и семейное гнездо изрядно опустело.

Остался один лишь Лео, младший сын Юлии и Липота Нихтбургер. Будучи почти на десять лет старше Циппи, дядя Лео отлично сгодился на роль старшего брата. В свои восемнадцать Лео был полон очарования и располагал обширной сетью друзей по всевозможным увлечениям{11}. Однако при этом у него имелись и серьезные планы на будущее, которым он уделял не меньше внимания, чем своим хобби и друзьям, и они-то в скором времени и увели Лео прочь из Братиславы, оставив его восьмилетнюю племянницу свыкаться со своим наполовину сиротством в полном одиночестве{12}.

Войтех, отец Циппи, между тем остался вдовцом всего-то в 35 лет, – и это было не дело. Через год после смерти дочери Юлия завела со слишком уж предавшимся скорби зятем серьезный разговор на эту тему. Пора бы уже двигаться по жизни дальше, найти себе годную женщину и жениться заново, сказала она ему. Ведь он не молодеет, а ни ему самому, ни его детям затянувшееся вдовство на пользу не идет. Юлия достаточно долго пожила на этом свете, чтобы понимать важность подобных сугубо практических соображений.

Войтеха слова тещи тронули до глубины души. Что ему было терять-то? Он же лучший в окру́ге портной, да и собой еще хоть куда: даром что чуть лопоух, зато жгучий брюнет с гладко зачесанными назад густыми волосами и аккуратно подстриженными усиками. Понятно, что Войтех был к тому времени уже далеко не первым женихом, но ведь всяко же и не последним. Так что нет ничего удивительного в том, что через два года после смерти Розы он женился снова. В 1929 году у молодых родился первенец, а еще через четыре года – второй сын.

Тут семья претерпела еще одну перетасовку. Сэма накануне его семилетия было решено вернуть отцу – в его новую семью. А десятилетнюю Циппи взрослые решили оставить под присмотром бабушки Юлии и дедушки Липота. Так и вышло, что Циппи с бабушкой и дедушкой и ее отец с братиком Сэмом, вроде бы как воссоединившись под общим кровом, продолжали жить в квартирах по разные стороны коридора – и отношений между собой не поддерживали. В то время как Сэм ощущал себя странным и лишним переростком при двух единокровных младших братьях, Циппи страдала от банального тоскливого одиночества{13}.

Лучшее лекарство от одиночества, как известно, – хоть чем-то себя занять. И Циппи с Сэмом вскоре на это средство прочно подсели.

Еженедельно все семейство Нихтбургер собиралось у Юлии в гостиной на очередной частный концерт, благо пошедшая от немцев традиция Hausmusik[2] прочно прижилась и пользовалась популярностью в семьях западноевропейских интеллектуалов межвоенной эпохи. Исполнялись в основном инструментовки арий из популярных оперетт австро-венгерских мэтров жанра в диапазоне от Франца Легара до Имре Кальмана{14}. Один дядя Циппи играл на мандоле, другой на мандолине, а сосед на гитаре{15}.

Племянница страстно стремилась влиться с ними в квартет. Правда, играть Циппи умела лишь на пианино, а ансамбль подразумевался струнный, но она была без ума от мандолины и горела желанием освоить игру на ней. Видя это, дядя Лео дал ей вожделенный инструмент и предложил попробовать. Едва взяв его и коснувшись струн, Циппи влюбилась в это чудо окончательно и бесповоротно. Компактная мандолина идеально ложилась в руки и под пальчики маленькой музыкантши, а звучание при этом выдавала не только изысканно сладостное, но и на удивление мощное. Засим дядя Лео свел Циппи с итальянцем, у которого некогда учился игре на мандолине сам{16}. Циппи, будучи перфекционисткой во всем, с головой погрузилась в занятия музыкой и за считаные месяцы овладела инструментом настолько хорошо, что учитель пригласил ее в состав своего мандолинного ансамбля, где она оказалась единственным ребенком. Любимой ее композицией была популярная увертюра к «Орфею в аду» Жака Оффенбаха, вещь, хитро выстроенная из переплетения тонких сольных партий, постепенно перерастающего в игривую свистопляску галопирующего канкана. Их ансамбль регулярно выступал по местному радио, в концертных залах столицы и соседних городов{17}.

Зимой температура частенько опускалась до минусовой, а с темного неба белыми роями падал снег, укутывая город пушистым покрывалом. Когда еврейская община шествовала маскарадной процессией по улицам по случаю празднования Пурима, дядя Лео с Циппи выступали во главе ее со своими мандолинами, а миссия у них при этом была такая: стучаться в двери друзей, а как отворят, играть еврейские песни, которые до них никто и никогда, между прочим, на мандолине не исполнял. При себе у них была голубая коробка для сбора пожертвований в пользу природоохранных организаций в Палестине, предмет, хорошо знакомый сионистам тех лет. По возвращении домой коробка эта бывала наполнена под завязку{18}.

Это отнюдь не означало, что Циппи или ее родня были правоверными евреями. Росли они с братом на За́мковой улице в старом городе по соседству с главной площадью и прямо над Дунаем. Будь у них такое желание, они бы регулярно посещали синагогу там же, на Замковой, – монументальную, в мавританском стиле{19}. Но ни Сэм, ни Циппи на службы туда старались лишний раз не захаживать. Циппи заглядывала в синагогу раз в год, чтобы помянуть кадишем (молитвой) мать; Сэм же и вовсе предпочитал все выходные напропалую проводить за игрой в футбол{20}.

Не будучи особо религиозными, они при этом были убежденными сионистами. Дядя Лео был истово предан идеям всемирной сионистской организации Ха-шомер ха-цаир («Юный страж»), насчитывавшей в ту пору до 70 000 членов в Европе, Северной и Южной Америке и Палестине{21}. Зародилось это движение в Польше сразу же по завершении Первой мировой войны, когда множество молодых и вполне мирских евреев вдруг натолкнулись на всевозможные барьеры на пути профессиональной, образовательной и социальной ассимиляции в польскую жизнь. Апофеозом стала волна так называемых погромов – массовых и целенаправленных выплесков насилия, грабежей и убийств на почве расовой, национально-религиозной, классовой и прочей ненависти, – пик которых пришелся на 1918–1919 годы, когда под шумок захлестнувшей польские и украинские земли гражданской войны свыше ста тысяч евреев были убиты, а еще шестьсот тысяч стали беженцами.

Дядя Лео пытался, конечно, приобщить Циппи и Сэма к делу своей ячейки, которое заключалось в должной подготовке всех ее членов к переезду в Палестину. Но ни брат, ни сестра как-то не приохотились к лекциям по догматам талмудического учения, да и в лидеры сионистского движения оба явно не метили. Вообще-то, Циппи и Сэм вступили в этот кружок сугубо ради устраиваемых сионистами совместных вылазок на природу с пешими походами, спортивными играми и живым общением на свежем воздухе.

Такая жизнь пришлась Циппи по душе. По матери она, конечно, тосковала, да и ощущать себя ребенком в кругу взрослых было не всегда приятно, – зато ни тебе ругани, ни ссор, ни ограничений. Впервые в жизни она чувствовала себя одновременно защищенной и свободной.

В подростковом возрасте Циппи мечтала стать ботаником, благо что любовь к природе в ней сочеталась с острым аналитическим умом{22}. Бабушка Юлия недаром внушала Циппи, что та вольна выбирать дело жизни по собственному вкусу и желанию{23}. По новой конституции Чехословакии женщинам причитались политические, социальные и культурные права и свободы наравне с мужчинами, включая, что немаловажно, доступ к образованию. Вот Юлия и надеялась, что Циппи этими невиданными ею самой свободами воспользуется сполна.

Ботанику лучше всего было бы изучать в Моравии, вот только там, в приграничных с Германией районах, проживало под три миллиона судетских немцев, составлявших этническое большинство и помешанных на национальной государственности{24}. И когда в 1933 году канцлером Германии сделался Гитлер, судетские немцы восприняли национал-социалистические идеи его партии плюс антисемитизм, как кратчайший путь к их реализации, на ура. Праворадикальная платформа гитлеровской НСДАП отсекала всякую возможность признания евреев гражданами Германии и предусматривала запрет на публикации еврейских авторов, бойкот еврейских магазинов и отчисление студентов-евреев из университетов по всей Германии{25}.

Так что об изучении ботаники в Моравии можно было забыть, да и разговоры о новых свободах, как выяснилось, к реальности отношения имели мало. Вместо университета Юлия стала готовить внучку на выданье. Азы штопки, готовки и уборки Циппи освоила играючи. Но она была не из тех, кто довольствуется лишь базовыми предметами, и заодно в совершенстве освоила искусство вышивания, рисования и живописи{26}.

А затем в один прекрасный день ее вдруг осенило: вот же оно, ее призвание! Проходя мимо витрины какого-то ателье, Циппи увидела женщину за изготовлением уличной рекламы. Заинтригованная, она заглянула внутрь, выяснила там, кто хозяин этого ателье, и поинтересовалась у него, чем занята женщина, которую она усмотрела с улицы. Ателье, ответил тот, создает световую рекламу и афиши для кинотеатров, банков, художественных выставок, торговых ярмарок и прочих заказчиков. Работники и работницы у него как раз и заняты изготовлением стеклянных литер для светящихся надписей и дизайном афиш. Это же просто восхитительно! Циппи с ее умелыми руками и любовью к изящным искусствам сразу поняла, что нашла наконец не просто подходящую бранжу, а дело всей своей жизни.

Будучи не склонной тратить время даром, Циппи сообщила владельцу, что пойдет к нему в подмастерья учиться этому ремеслу – осваивать инструменты, подбор цветовых сочетаний, тонкости дизайна и узора – и с блеском сдаст все требуемые экзамены. Вариант для него был, казалось бы, беспроигрышным. Но хозяин отказал, заявив, что дизайн – дело сугубо мужское. Та женщина, которую она заприметила с улицы чрез витрину, была его женой, а других исключений из общего правила не брать женщин к себе на работу он не делал.

Циппи гендерный состав штатных работников не интересовал. Ей хотелось научиться графическому дизайну. И она продолжила наседать с этим на владельца лавки, пока тот не сдался и не пообещал взять Циппи в ученицы при условии, что она успешно сдаст все экзамены{27}.

В четырнадцать лет Циппи отказалась от продолжения выступлений в ансамбле мандолинистов и всецело сосредоточилась на обучении всяким ремеслам, подрабатывая подмастерьем сразу и у женского портного, и в том самом рекламном ателье, где подрядилась рисовать афиши и плакаты. Как еврейка, она понимала, что подставилась под двойной удар, но считала, что игра стоит свеч, тем более что истинную цену себе Циппи знала, а потому и требовала (и получала!) и там, и там оплату наравне с коллегами мужского пола{28}. На заработанное Циппи могла себе даже позволить коллекцию модных туфель и пошив пальто на заказ. Она как никто понимала, что встречают в этом мире по одежке, и одевалась с редкостным изяществом. Главное же, она была полна решимости преуспеть на избранном теперь поприще.

Братислава, будучи крупнейшим в Словакии городом, изобиловала возможностями. Семьи из окрестных сел отправляли детей прямиком туда делать карьеру кем доведется – от брадобреев и нянек в детских садах до учителей и врачей{29}. Пятничными вечерами Циппи вкушала радостей от участия в их семейных трапезах приглашенных иногородних студентов. Ей очень нравились разгоравшиеся за столом дискуссии, особенно с участием студентов-медиков из зарубежных университетов{30}. В то время как большинство братиславских евреев зарабатывали на жизнь торговлей и финансами{31}, Циппи больше тянуло к интеллектуалам и художникам.

Сама Циппи после трех лет в обычной государственной средней школе для девочек продолжила образование в классе для особо продвинутых смешанной школы, а затем стала единственной студенткой в мальчишнике Братиславской школы художественной графики. Там она изучала все тонкости шрифтов для вывесок, стеклянных витражей и прочих визуальных средств донесения смысла до понимания публики{32}. Она всю себя посвятила изучению этого ремесла и ко времени выпуска считалась в своем классе чуть ли не лучшей, но пока что это было еще впереди.

Учеба, работа по избранной профессии и все более плотный календарь мероприятий Ха-шомер ха-цаир практически не оставляли Циппи драгоценного свободного времени. Что касается Ха-шомер ха-цаир, там Циппи всячески увиливала от организованных лекций{33} о революционерах наподобие Ленина и Маркса; зато весьма ценила практические занятия по различным аспектам скаутского быта – от коммунального общежития до земледелия в условиях засушливой полупустыни, – хотя все более горячечное увлечение группы социалистической повесткой ее и не устраивало. В конечном счете целью движения была отправка членов в Палестину работать в кибуцах: возделывать землю и пожинать плоды своего труда. И в 1933 году дядя Лео снялся-таки с насиженного места и отчалил в Палестину работать на апельсиновой плантации{34}. Вот только ни Циппи, ни Сэм компанию ему составлять не собирались, почитая своей истинной родиной Чехословакию.

Требовавшие очного присутствия лекции Ха-шомер ха-цаир проводились в будни по вечерам и по воскресным дням. Второе Сэма никак не устраивало, поскольку он мечтал стать профессиональным футболистом и воскресенья безоговорочно посвящал тренировкам. И вечера на неделе у него были заняты другими делами: он учился на дизайнера интерьеров и подрабатывал в магазине ковров у другого своего дяди. Этой работой Сэм гордился и дорожил. Они с дядей обставляли весьма известные в городе общественные места, включая знаменитый Зеркальный зал Архиепископского дворца{35}. Так что на Ха-шомер ха-цаир у него просто не оставалось времени, и он выбыл из числа активных участников движения.

А вот Циппи отказываться от членства не стала, но с одной важной оговоркой: если дойдет до выбора между продолжением учебы и отъездом в Палестину, она выберет учебу и тоже выйдет из общества. Никакого резона покидать Братиславу она не видела{36}. Не говоря уже о том, что Циппи не собиралась портить себе ладони на сельхозработах. Руки у нее были самым ценным: именно они ее кормили, и она, между прочим, обожала заниматься тем, с чего кормилась.

Через некоторое время, однако, она засомневалась в правильности такого решения{37}.

За пределами их мирка все обстояло как-то неблагополучно. В Братиславе по радио изо дня в день только и говорили что о приходе к власти в Германии нацистов и зловещих последствиях этого. В соседней Польше сначала перестали пускать в здания вроцлавских судов адвокатов-евреев, а затем поснимали с постов всех судей-евреев{38}. Тем временем в Германии развернулся инспирированный нацистами бойкот еврейских продуктов и бизнесов. При входе в немецкие лавки появились красного цвета плакаты «Признанное германско-христианское предприятие», а при входе в еврейские – плакаты с недвусмысленными угрозами: «Всякий покупающий у жида поддерживает иностранный бойкот и уничтожение экономики Германии»{39}.

Наиболее активные нацисты, не желая довольствоваться разжиганием экономического террора, прибегали к прямому насилию в отношении еврейского населения Германии. В Мюнхене некие вооруженные гражданские активисты посреди ночи подняли с постели всеми уважаемого местного раввина, выволокли его на улицу и учинили там над ним форменное издевательство{40}. Даже этнические евреи из числа американских туристов в Берлине теперь рисковали стать мишенями: одного такого принудили пить касторовое масло до потери чувств{41}.

Большинство братиславских евреев поверить не могло, что столь цивилизованный народ, как немцы, уподобился быдлу в скудоумной жажде насилия. Но грозные знаки делались все ярче. Принятые в 1935 году Нюрнбергские законы провозгласили еврейский народ принадлежащим к «низшей расе» и положили начало полномасштабным гонениям. Так Братислава и сделалась вратами шлюза для переправки еврейских беженцев из Польши, Германии и в целом все более негостеприимной Европы за море или даже за океан. Бабушка и дедушка Циппи охотно привечали беженцев за ужином, и Циппи вместе с ними ужасалась их рассказам о том, что творится в Германии. Многие вступали в Ха-шомер ха-цаир, где им помогали выбраться за следующую границу в относительно безопасную в ту пору Венгрию с прицелом на конечную цель – заветную Палестину. Поначалу в сопредельных с Германией странах еврейских беженцев принимали дружелюбно, хотя по мере нарастания потоков гостеприимство начало иссякать{42}. В перевалочных пунктах евреи вскладчину пытались зафрахтовать какой-нибудь пароход до Палестины, где им была обещана если и не земля обетованная, то хотя бы убежище с надеждой на создание со временем собственного государства на исконно еврейских землях. Циппи с ее опытом художника-графика идеально подошла бы на роль изготовительницы поддельных документов для еврейских беженцев той поры, – но занималась она этим или нет, сказать невозможно, поскольку за руку ее никто на этом не поймал, а сама она ни словом об этом в своих мемуарах не обмолвилась.

Всполохи насилия тем временем разражались все ближе к дому; и то были лопавшиеся пузыри давней межэтнической напряженности, всплывшие на поверхность лишь теперь, с образованием независимой Чехословакии. Вскоре после прихода к власти Гитлера раскрутилась на всю катушку и все подмяла под себя Словацкая народная партия Андрея Глинки, католического священника, изначально оказывавшего яростное сопротивление самой идее создания Чехословакии и формирования единой «чехословацкой» нации. Глинковской СНП представлялась кощунством сама мысль о растворении словацкой самости – истории, культуры, языка – в чешской культуре, которая явным образом полагалась господствующей{43}. К тому же словацкое этническое большинство состояло преимущественно из истовых католиков, которых возмущало нашествие в их страну массы венгерских и чешских интеллектуалов, многие из которых были, ко всему прочему, еще и этническими евреями{44}. Иными словами, сама идея многонационального государства их страшила, а уж Чехословакия в том виде, в каком она им представала, – с ее антирелигиозным и социалистическим уклоном, – казалась и вовсе чем-то богомерзким[3]. Народники требовали для Словакии автономии и самоуправления, дабы гарантировать уважение к национальным ценностям и традициям{45}.

С приходом к власти Гитлера ГСНП быстро превратилась из молчаливого большинства в агрессивное. Антисемитская риторика и еврейские погромы, ранее ограничившиеся географически местечками на востоке страны, перекинулись и на Братиславу{46}. В 1936 году студенты устроили бурные демонстрации протеста против показа французской экранизации еврейского сказания о Големе{47}. От срывания и сжигания афиш «Le Golem» вооруженные петардами, дымовыми шашками и бомбами-вонючками протестующие быстро перешли к битью витрин и окон в еврейских кварталах и на несколько дней парализовали Братиславу леденящим кровь явлением миру того, что грядет{48}.

При явственно забрезжившем наступлении подобного рода «новой реальности» Сэма так и потянуло в политику, причем в самую что ни на есть левацкую. Начал он свой путь на этом поприще, по его словам, с «пустяковин», занявшись распространением листовок с уведомлениями о готовящихся по всему городу провокациях и диверсиях{49}. Будучи всем известным авантюристом из разряда enfant terrible[4] с благими намерениями, он таким манером раз за разом выручал и своих друзей из Ха-шомер ха-цаир, и коллег по профсоюзу из числа работников склада ковров своего дяди{50}. Никаких вопросов он никому из них никогда не задавал, поскольку твердо придерживался правила «меньше знаешь – крепче спишь». Да и к тому же незнание ответов – лучшая гарантия того, что ты, если попадешься, не выдашь чужих секретов даже под пытками{51}.

Вероятно, примерно тогда же Циппи начала встречаться с Тибором Юстом из Нитры, города в сотне километров к востоку от Братиславы и также с давно сложившейся еврейской общиной{52}. Тибор был на три года старше Циппи и, в отличие от нее, в политической борьбе на региональном уровне еще как участвовал. Циппи познакомила Тибора со своим братом, и двое молодых людей, будучи оба упертыми идеалистами, быстро нашли общий язык.

Как-то вечером Тибор попросил Сэма устроить ему маленькую экскурсию на склад ковров, где тот работает. Оказалось, что расположен он неподалеку, помещения там просторные, и Тибор поинтересовался, нельзя ли туда время от времени пускать горстку людей на ночлег в подвальном хранилище вдали от любопытных глаз. Сэм согласился без тени колебаний.

С тех пор каждый вечер часам к десяти из темных окрестных переулков к складу стали крадучись стекаться неприметные молодые люди. А к рассвету все они так же тихо исчезали, будто их там и не было{53}.

Тем временем Циппи работала, не поднимая головы и не покладая рук. На снимке 1938 года она запечатлена улыбающейся на камеру с приступки на тротуаре. Она в длинной юбке и на высоких каблуках, с закатанными рукавами – и занята не чем иным, как оформлением красочными литерами витрины братиславского торгового пассажа «Луксор».

День за днем оттачивала она свои навыки и шлифовала до блеска технику, постигала и фиксировала в блокноте полезные знания о своем ремесле. Она рассчитывала, что накопленный таким манером опыт со временем приведет ее к самореализации на выбранной карьерной стезе – и к жизни собственным трудом, в которой она всем покажет, чего способна достигнуть женщина, да еще и еврейская. И в каком-то смысле она была права.

Циппи украшает цветными литерами витрину пассажа «Луксор». Братислава, 1938 год. Другая ее фотография из этой серии попала тогда на страницы чехословацких газет

Глава 2

Конец эпохи

В оперу Давид Вишня влюбился в раннем детстве и на всю жизнь. К девяти годам у него имелся самый настоящий вечерний смокинг, и он гордо шествовал в нем к автостанции в сопровождении родителей и двух братьев всякий раз, как они отправлялись в столицу, в Большой театр. Самоуверенный ребенок с коротко стриженными темно-каштановыми волосами, привыкший хорошо одеваться и притягивать к себе всеобщее внимание, – таким он рос.

До Варшавы от их местечка Сохачев было не больше часа езды на автобусе, но всякая поездка туда была сродни межпланетному путешествию, настолько это были разные миры. Поначалу за окном сумеречное небо обволакивало тихие городки, похожие на их собственный. На зеленых пастбищах еще можно было различить промельки пасущихся между разбросанными там и сям деревянными хуторками коров. Поодаль, по ту сторону изрезанных грунтовками лугов и полей, простирались густые сосняки и березняки.

Но дальше к востоку пейзаж за окном автобуса менялся. Небо озарялось подсветкой уличных фонарей. Застройка становилась несравненно выше, чем в Сохачеве, но при этом еще и элегантнее. Дома вдоль плавно сворачивающей чуть к северу дороги при въезде в столицу стояли сплошь каменные и кирпичные, и архитектура их становилась все изысканнее. В черте Варшавы дороги и булыжные мостовые примыкающих к ним улочек были ухожены. Площади города были богато уснащены нарядными фонтанами и клумбами. Дело было в октябре 1935 года. Свежепроложенный бульвар Вашингтона разом сделался главной транспортной артерией города, о чем не преминули рассказать газеты всего мира{54}. Кроваво-красные трамваи, конные экипажи и громоздкие блестящие кадиллаки теперь спокойно разъезжались между собой.

Варшава была главным культурным центром Польши и даже самопровозглашенным «северным Парижем»{55}. Стилизованные театры и уютные балаганчики на каждом углу{56}; уличные музыканты с гитарами и губными гармошками; улыбчивые торговки цветами в выцветших платьях и платках – такой представала Варшава{57}.

Здесь, в самом центре польской столицы, и высилось неоклассическое здание Большого театра, одной из крупнейших сценических площадок мира. Его оперная труппа обрела вторую жизнь в 1933 году под началом Янины Королевич-Вайдовой, бывшей примы-сопрано, смело пошедшей на радикальное снижение цен на билеты во имя спасения театра и не прогадавшей: эксперимент удался, и выручка от последовавших аншлагов с лихвой окупила издержки демпинга{58}. Всякий раз при посещении Большого их семьей Давид Вишня упражнял слух, вычленяя по отдельности партии альтов и сопрано и до ноты выслушивая сочные и раскатистые вибрато, волнами расходящиеся по залу. Певцы и певицы были по большей части из местных поляков. Фальшивить они, конечно, не фальшивили, но и ничего выдающегося, по мнению Давида, своим вокалом миру не являли.

Давиду же хотелось сделаться непременно великим тенором. Его отец Элиаху{59} был aficionado[5] оперы. Они с женой Махлой и пристрастили Давида к музыке только что не с пеленок, и к десяти годам мальчик с упоением разучивал партии и либретто и исполнял сложнейшие оперные арии. Из трех сыновей Давид был средним и по праву считал себя «золотой серединой». Правда, по временам он опасался, как бы братья не взревновали из-за того, что родители носятся с ним как с писаной торбой.

Игру на фортепиано Давид еще к семилетнему возрасту освоил в достаточной мере, чтобы самому себе аккомпанировать. Язык же оперы стал для него вторым родным. Одной из первых Давид разучил «E Lucevan Le Stelle»[6], эмоционально заряженную арию из романтической трагедии «То́ска» Джакомо Пуччини. Он мечтал о карьере оперного певца в Соединенных Штатах{60}. Его убежденность в том, что эта цель достижима, лишь окрепла после того, как в восьмилетнем возрасте он выступил в самом большом за всю свою недолгую карьеру зале, а именно на сцене самого большого в Сохачеве кинотеатра Kinomeva{61}. Там Давид на пару со своей приятельницей по школе Сарой Левин исполнили на иврите кантату «Шней михтавим» («Два письма»), разложив ее на два голоса. В ней повествуется о переписке между не уехавшей из Польши матерью и перебравшимся в Иерусалим сыном. Сара, будучи на семь лет старше Давида, убедительно исполнила партию матери. Душераздирающим лейтмотивом через эту песню проходит тема мучительной разлуки оставшейся в диаспоре и вскоре овдовевшей матери и обретшего новый дом в Иерусалиме и преисполненного решимости жить отныне там, и только там сына{62}. И Давид, зычным голосом и с горящими глазами исполняя партию сына, ловил момент и чуть ли не ликовал, чувствуя, что его место там, в Иерусалиме{63}.

Дело было в 1934 году, примерно через год после начала оголтелой антисемитской кампании, инициированной в Германии пришедшими к власти нацистами. Польша и Германия только что подписали соглашение о ненападении, предусматривавшее всестороннее сотрудничество между двумя странами ради обеспечения «долгосрочного мира»{64}. Стихотворение «Шней михтавим», положенное на музыку десятью годами ранее выходцем из России Йоэлем Энгелем[7], вполне отражало сионистский дух, обуревавший еврейскую молодежь межвоенной Польши.

По завершении исполнения публика вскочила на ноги и наградила дуэт овациями. Давид и Сара просияли. Откуда им было знать тогда, что девять лет спустя им суждено будет возродить эту песню – и что исполнять ее повторно им придется не со сцены и перед совсем иной аудиторией?..

Жили в Сохачеве до описываемого времени припеваючи – по крайней мере те, у кого было на что жить в свое удовольствие. Родители Давида обитали в трехэтажном доме на главной улице местечка вместе с его бабушкой и дедушкой по матери. Детскую спальню в мансарде Давид и его братья Моше и Дов делили на троих; под ними расположились родители, а дедушка с бабушкой занимали нижний этаж. Их дом был одним из немногих телефонизированных, так что недостатка в гостях из числа друзей и соседей они не испытывали.

Элиаху трудился в поте лица ради приумножения благосостояния семьи. По воскресеньям он садился на первый утренний автобус до Варшавы, где у него была собственная обивочная мастерская, оставляя дом и детей на попечение жены Махлы и ее сестры Хелен. Изредка Давид составлял компанию дедушке-гробовщику. Тот у себя в мастерской всякий раз затевал стеб над всем и вся со своими подручными, которые за годы совместной работы прекрасно спелись и сдружились под его началом. Давид смотрел на деда снизу вверх и старался равняться на него – всегда элегантного джентльмена с козлиной бородкой и неизменной расческой в руке для мгновенного приведения в порядок пышной шевелюры{65}.

По пятницам Элиаху возвращался домой прямо к столу, где его ожидали ароматный куриный суп с домашней лапшой или кнедликами. Из недели в неделю Давид наблюдал, как его тетушка Хелен любовно готовит это блюдо и разделывает курицу. После этой традиционной субботней трапезы[8] Давид отправлялся петь в единственную в их местечке синагогу{66}. По календарным субботам он с утра снова присоединялся к тамошнему хору, где, будучи самым младшим певчим, к семи годам выбился в солисты{67}.

Но и радуясь сытой жизни в Сохачеве, семье Давида приходилось делать это с опасливой оглядкой: не подкрадывается ли кто из-за спины? Быть евреем в Польше 1930-х годов вроде бы и не возбранялось, но постоянная тревога из-за своей принадлежности к вечно гонимому народу в душах его представителей к тому времени поселилась прочно.

В этом смысле Сохачев был типичным польским местечком. Окрестная деревенщина повадились докапываться до евреев и дразнить их «жидами». Поляк-полицейский без всяких причин избил дубинкой еврейских детей на ежемесячной ярмарке, где крестьяне торговали лошадьми и скотом. Вскоре появились и плакаты в нацистском духе на рыночной площади: «Если купишь у жида, псина ты!» Нападки на евреев, само собой, случались тут во все века – то приутихая, то взрываясь приснопамятными погромами, уносившими в одночасье жизни сотен, а то и тысяч польских евреев. Но тут дошло до того, что недавнее этническое большинство еврейского местечка и хасидского центра, коим исторически являлся Сохачев, массово снялось и двинулось кто в Варшаву, а кто и вовсе прочь из Польши, вплоть до обетованных земель Палестины. В результате к 1930-м годам в городке с общей численностью населения 13 500 человек евреев осталось не больше четверти[9].

Сам Давид впервые столкнулся с антисемитизмом сразу же, как только пошел в местную публичную школу в четырехлетнем возрасте. Он отказывался преклонять колени вместе со всем классом на школьных молитвах, а в отместку его на переменах колотили одноклассники. Пришлось его отцу после первой и последней недели такой учебы вытягивать Давида из этого бесплатного гадючника и отдавать в престижную частную дневную школу «Явне» с преподаванием ряда предметов на иврите, а не только на польском. Так Давид и вступил в замкнутый в своей самодостаточности внутренний мир еврейской общины – надежно защищенную сферу, которая будет подпитывать его уверенность в себе и стремление выделяться и выступать.

Не за горами, казалось, был и переезд из польского захолустья в Соединенные Штаты. Старшая сестра матери Давида, тетя Роза, перебралась в Бруклин вместе с мужем и детьми годы назад. Они там прекрасно устроились, а это означало, что и Давиду всегда открыта такая возможность. Тем более что и его любимая тетушка Хелен теперь собиралась составить компанию сестре Розе в Нью-Йорке. Так почему бы им не поехать туда всей большой семьей?

Препятствие было одно – отец Давида. Элиаху слышать не хотел об Америке, земле, где дети в грош не ставят старших, кривился он, зато все боготворят деньги. А здесь у него верный бизнес в Варшаве, добротный дом. Живется им комфортно. Из Польши же бегут одни крестьяне, да и то по большей части безземельные, говорил он сыну, – им нечего терять, вот и бегут{68}.

Но десятилетний Давид продолжал умолять отца. Он был не по годам в курсе всех новостей – и нутром чуял надвигающуюся грозу. Евреев в Польше и так десятилетиями гнобили экономически и подвергали политическому остракизму, и он об этом прекрасно знал, но теперь озлобление против их народа явственно приближалось к точке кипения. Были и другие тревожные знаки. В 1936 году студенты Варшавского университета устроили голодовку протеста против совместного с евреями обучения, и это была далеко не первая студенческая акция за сегрегацию евреев{69}. Подобные демарши в последнее время волнами захлестывали кампусы чуть ли не всех польских вузов. Давид указывал отцу на упорно ходящие слухи и даже грозные предупреждения по радио о неотвратимо надвигающейся войне. Приготовления к ней теперь шли полным ходом даже на улицах Варшавы. Власти проверяли готовность города, врубая по ночам сирены воздушной тревоги, а днем выкатывая на улицы войска под барабанную дробь. Затем власти и вовсе стали вырубать по ночам уличное освещение и погружать столицу в кромешный мрак «с целью проверки дисциплинированности населения», если верить газетам{70}.

Но доводы Давида на отца не действовали. Вместо Америки Элиаху Вишня в 1937 году, когда Давиду было одиннадцать лет, перевез семью в Варшаву, положив конец своим еженедельным челночным ездкам. В столице Вишни поселились в просторной квартире на четвертом этаже элегантного дома на Крахмальной улице{71}. С одной стороны, оттуда было совсем недалеко до обивочной мастерской Элиаху. С другой – они оказались в двух шагах от еврейского квартала, где традиционно ютились по большей части говорящие на идише мелкие лавочники и сапожники. Вишням опускаться до этого презираемого богатыми евреями вульгарного диалекта немецкого было не к лицу, и они теперь говорили исключительно по-польски. Давид же в своей новой частной сионистско-еврейской школе «Тарбут» продолжал изучать как иврит, так и польский язык{72}.

Приоритетом для Давида оставалась певческая карьера. Сначала он выступал в синагоге Ножиков, входившей с ее 600 прихожанами в пятерку крупнейших конгрегаций Варшавы{73}. Но Элиаху хотел засветить сына с его голосом и певческим талантом пошире{74}. Большая синагога на Тломацкой улице считалась первой в Европе, а ее кантор Моше Кусевицкий был одаренным тенором с целым выводком учеников{75}. К этой когорте Давид и присоединился в 1938 году.

Варшава. Большая синагога, где в 1938–1939 годах пел юный Давид Вишня

В то время как обучение певческому делу продвигалось отменно, надежды Давида на переезд в Америку становились все призрачнее. Правительство США урезало квоты для новых иммигрантов до рекордного минимума. Нативисты десятилетиями лоббировали в Конгрессе меры по защите от «иностранного вторжения». В 1924 году были введены жесткие квоты на допустимое число переселенцев из стран Южной и Восточной Европы, Азии и Африки. К 1930-м годам нативисты разродились новым программным лозунгом: «Американские дети – проблема Америки! Дети европейских беженцев – проблема Европы!» Американский народ, не успев толком оклематься от последствий Первой мировой войны, рухнул в яму Великой депрессии. Опрос Гэллапа 1939 года показал, что большинство граждан выступает против притока новых иммигрантов, особенно из Европы{76}. В том же году сенатор от Северной Каролины представил законопроект, предусматривавший полную приостановку иммиграции в США сроком на десять лет{77}.

Дверь в Америку захлопывалась, и Давид это понимал. Но его любимая тетя Хелен успела проскочить в Нью-Йорк к своей сестре Рите чуть ли не на последнем пароходе. Хелен бросила своего молодого человека и отправилась жить в страну мечты в Южном Бронксе на самом берегу реки Гарлем. Ее новый адрес – 750 Grand Concourse Avenue – Давид на всякий случай выучил наизусть. Души в нем не чаявшая тетушка – та самая, что заботилась о нем с самого рождения, а по пятницам не жалела времени на его обучение искусству приготовления своих изысканных соусов и лапши, – уехала. Но Давид надежды не терял. Еще раз повторив про себя для верности ее адрес, он понял, что быть такого не может, чтобы он рано или поздно к ней там не присоединился.

В четверг 31 августа 1939 года Давид справил бар-мицву. Ему исполнилось тринадцать лет, и он, согласно еврейской традиции, стал взрослым мужчиной. Он, как полагается, провел службу в своей синагоге, за которой последовало маленькое празднество в задней комнате. Собравшимся поднесли обычные для таких случаев угощения – виски и вино под сладкую халу и селедку.

Позже празднование продолжилось у Вишен на дому. Давид окидывал взглядом битком забитую гостиную и остро ощущал, что вот ведь: сотни людей собрались здесь в его честь. Вся еврейская община, можно сказать, пришла поднять за него тосты. Он смаковал изумительный апельсиновый мармелад, приберегаемый для особых случаев, и конфеты, и торты, и шоколад всяческих сортов. Весь день был преисполнен сладости. Бывший жених тети Хелен – тот самый, что был ею отставлен ради Нью-Йорка, – подарил Давиду первые в его жизни часы. Давид был в восторге. Его жизнь и впрямь вступала в новую фазу.

Давид Вишня на праздновании своей бар-мицвы, 31 августа 1939 года

Атмосфера в квартире на Крахмальной царила самая что ни на есть праздничная, – хотя внизу, на варшавских улицах, тем вечером сгустилась какая-то исключительно липкая и тяжелая летняя духота. Многие поляки пытались стряхнуть ее вместе с навеваемыми ею недобрыми предчувствиями. Кому в здравом уме придет в голову мысль, что Германия осмелится напасть на Польшу? Да и в любом случае англичане и французы вступятся за своих польских союзников и сумеют их защитить… Так считали многие варшавяне{78}.

Прямо в этот день – день бар-мицвы Давида – по всем столбам развесили уведомления о том, что в Польше объявлена «всеобщая мобилизация». Тем самым наконец была признана неизбежность войны и предпринят этот решительный шаг по подготовке к ней. Отрицать это и дальше было бессмысленно: нацистская угроза нависла над родиной. Все поляки мужского пола в возрасте от 21 года до 40 лет включительно были призваны на военную службу. Само будущее Польши было в опасности{79}.

Но все это в тот момент не имело ни малейшего значения для Давида. Он месяцами прилежно готовился к бар-мицве и с нетерпением предвкушал наступление этого дня. Он выучил назубок свои отрывки из Торы, отточил декламацию и исполнил их блестяще. Как оказалось, он и его семья прозвонили отходную по мирной эпохе.

Оставшееся с вечера праздничное и приподнятое чувство гордости еще не до конца развеялось, когда, проснувшись поутру, Давид почувствовал болезненную тяжесть в желудке. Верно, сладостей переел, подумалось ему. Тут донеслось крещендо непонятного гула, будто издаваемого огромным роем разъяренных пчел. Давид встал и подошел к окну подивиться на возможный источник столь диковинного басовитого жужжания. Оба его брата все еще сладко спали.

В ясном и зябком утреннем небе Давид увидел идущие низким плотным строем эскадрильи серебристых самолетов. Он ринулся в спальню родителей и растормошил отца.

Тот спросонья не сразу понял, что ему пытался втолковать сын. Это были точно не польские самолеты. Все польские Давид легко распознавал и по очертаниям, и по звуку.

Элиаху продолжал лежать с затуманенным взором. Еще только начало светать, и первые лучи солнца едва улавливались за окном. Внутри их дома по-прежнему царили мир, тишина и покой.

Давид пытался донести до отца значимость того, что он собственными глазами увидел считаные мгновения назад со столь близкого расстояния, что никакой ошибки быть не могло. «Это не польские самолеты, – возбужденно твердил он. – Для польских у них слишком изощренная конструкция. Это иностранные».

Но Элиаху даже бровью не повел. «Иди спи дальше, – сказал он. – Это всего лишь маневры с привлечением авиации».

Действительно, на днях как раз начались учения с участием польских военных летчиков. Вот только Давиду ли было не знать, как выглядят польские самолеты? А те, которые только что пролетели, – были на них ничуть не похожи{80}.

И он был прав. Поздно вечером накануне немецкие диверсанты, обряженные в польскую военную форму, захватили радиостанцию в Гляйвице (современный Гливице в польской Силезии, а в ту пору германский город у польской границы) и вышли в эфир с воззванием на польском языке под шум стрельбы. Даже BBC не преминула той же ночью оповестить англоязычных слушателей о «нападении поляков» на Германию. Хитрость удалась на славу и послужила оправданием «ответного» вторжения{81}.

В 5:11 того утра[10] Гитлер выступил с прокламацией, гулким эхом разнесшейся по всему миру. Фюрер обвинил поляков в притеснении немцев и недоговороспособности, что, по его словам, не оставляло перед Германией иного выбора, кроме как «отныне и впредь силе противопоставить силу»{82}.

Не успел Элиаху уговорить сына вернуться в постель досматривать утренние сны, как по всей Варшаве взвыли сирены воздушной тревоги. Затем город ненадолго окутал густой серый туман и низкие серые тучи, на некоторое время защитившие город от внезапных воздушных налетов{83}. Но не от новой реальности, в которой оказались Вишни и еще 1,3 миллиона варшавян, как, впрочем, и превеликое множество жителей всего мира{84}.

Глава 3

«Блефует?»

Самое время радоваться, казалось бы…

Циппи с Тибором были помолвлены, а тут вместо долгожданной свадьбы такое. Дело было в 1938 году, мир вокруг уже посыпался карточным домиком, реальность стала совсем мутной и расплывчатой, – но отчаянная пара продолжала строить смелые планы на совместное будущее.

Скоропостижно скончалась бабушка невесты Юлия. Умерла она мирно и без мучений в возрасте 72 лет. Вот только Циппи разом лишилась и твердой опоры, и самой горячей поклонницы ее таланта, и образца для подражания… Бабушка Юлия столь многому ее научила – и вдруг нет ее.

Когда одиннадцатью годами ранее умерла мать Циппи, именно Юлия показала внучке, что жизнь не останавливается, чтобы переварить горе, – вот и им, женщинам, это не пристало. Юлия, всегда оживленная и любопытная, запойная читательница книг и газет, падкая до новых знаний и новых знакомств{85}, привила все эти пристрастия и внучке. Циппи будет помнить и чтить ее. Она пронесет светлую память о бабушке через всю свою жизнь. По крайней мере, Юлия будет избавлена от мучительного зрелища крушения надежд на их многообещающее будущее в Братиславе.

Взлет Гитлера поставил под угрозу само существование Чехословакии. Наци положили глаз на Судетскую область на севере страны, где проживало около 2,8 миллиона этнических немцев{86}. Под предлогом их защиты от притеснений Германия совершила вооруженное вторжение на территорию суверенной Чехословакии.

В отличие от большинства восточноевропейских стран, безропотно признавших фашистов, правительство Чехословацкой республики сдаваться не собиралось. Ответом на попытку Гитлера под угрозой применения силы принудить Прагу к сдаче Судет стало решительное «нет» и объявление мобилизации мужчин в возрасте до сорока лет, чего Гитлер никак не ожидал. Вермахт вынужденно отступил. Еще летом того года журнал Fortune злорадно дивился тому, что «маленькая Чехословакия, анклав демократии в сердце автократической Центральной Европы, восстала против Гитлера и вскрыла, что он блефует»{87}. В сентябре премьер-министр Чехословакии, генерал армии Ян Сыровы, вернув себе по совместительству пост министра обороны, прямо заявил, что считает вооруженные силы Чехословакии одними из сильнейших в Европе, и пообещал, что они будут «стоять на защите наших свобод до самого конца».

Увы, конец этой кажущейся твердыни оказался ближе, чем представлялось кому бы то ни было. При всей ее мощи чехословацкой армии было не устоять против военной машины гитлеровского вермахта без западной помощи. А вместо помощи случилось, по сути, предательство: 30 сентября 1938 года Германия, Италия, Великобритания и Франция подписали Мюнхенское соглашение, предусматривавшее передачу Судетской области Германии.

Генерал Сыровы снова выступил с обращением к нации, но на этот раз, увы, с разбитым сердцем. Ему не оставили выбора, сокрушался он. Ведь Чехословакия, как ни крути, «маленькая страна» с ограниченными собственными возможностями. Чехословацкое правительство вынудили принять условия Мюнхенского соглашения, включая передачу Судетской области Германии.

Окрыленный Гитлер принялся кромсать пирог дальше и пробивать идею «независимой» Словакии. Ведь единая Чехословакия теперь и так рассыпа́лась на глазах: президент Эдвард Бенеш подал в отставку и сбежал из Праги в Париж, бросив страну на генерала Сыровы, оставшегося за врио главы распадающегося государства[11]; потоки дезертиров (как чешских, так и словацких) наводнили сопредельные восточноевропейские страны{88}. А самые продвинутые чехословацкие эмигранты добрались до Великобритании[12].

Зловещая туча нацизма сгущалась и зримо надвигалась, угрожая застить все. Одно за другим захлопывались окна свобод и возможностей, коих при жизни бабушки Юлии было, казалось, чуть ли не в избытке. В ноябре 1938 года Братиславский университет отчислил полтысячи студентов-евреев под предлогом их якобы «коммунистических» убеждений{89}. Циппи, можно сказать, улизнула на последнем поезде, успев получить свой диплом профессионального графического дизайнера, и была преисполнена решимости стать первой в городе женщиной, открывшей собственное дело в этой области{90}.

Слишком многие евреи все еще отказывались верить в то, что ужасы разгулявшегося по всей Восточной Европе нацизма доберутся и до них. Но скрытые токи антисемитизма, веками пронизывавшие регион, день ото дня лишь усиливались. Еще недавно ареал гонений на евреев ограничивался селами да небольшими местечками, а теперь акции устрашения и пропаганда сделали свое дело, и оголтелый антисемитизм перекинулся и на крупные города с их, казалось бы, культурным и образованным населением.

Антисемитские настроения быстро охватили словаков, а те, что помоложе, с охотой влились в ряды Глинковой гвардии (ГГ), боевого крыла Словацкой народной партии, получившего свое имя в честь основателя СНП, католического священника Андрея Глинки[13]. Партийная газета Slovák вполне оправдывала действия ГГ: «Мы имели и имеем все основания не только взирать на евреев с неприязнью на грани отвращения из-за их дурного вкуса, но и справедливо винить их во всех тех катастрофических бедах и напастях, которые они навлекли на нашу страну»{91}.

От улиц Братиславы чем дальше, тем больше пасло зловонием Европы времен Первой мировой: еврейские лавки громили; женщины по вечерам боялись выйти на улицу без провожатых… Глинковы гвардейцы заполонили город, как тараканы, будучи при этом опереточной пародией на итальянских чернорубашечников, за неимением униформы, черных сапог с галифе и пилоток с золотой окантовкой и кисточкой{92}. Как-то вечером одна подруга Циппи едва унесла ноги с улицы, отделавшись разбитым носом, возвращаясь вечером домой с собрания Ха-шомер ха-цаир. Евреям и чехам житья в Братиславе не стало. Не-вы-но-си-мо!

Циппи на некоторое время оказалась единственной женщиной и к тому же еврейкой в престижной немецкой фирме со штатом в двенадцать человек{93}. Увы, работа скоро закончилась. Она была еврейкой, и фирму просто принудили ее уволить.

Но и после этого Циппи неплохо перебивалась случайными работами: учила еврейских детишек азам прикладной графики; сама рисовала все что ни попадя – от фальшивых номерных знаков для угнанных машин до рекламных плакатов и уличных указателей для тех, кто на них ездит{94}. Такой вот парадокс эпохи: на евреев – гонения, а на услуги графических дизайнеров из их числа – редкостно высокий спрос. Но однако же, как бы много и хорошо она ни трудилась, от еврейства и его тягостных последствий в новом мире это ее не спасало.

В марте 1939 года Словакия наконец официально провозгласила свою независимость и вышла из состава Чехословакии. Было создано поддерживаемое Третьим рейхом марионеточное правительство под руководством католического священника Йозефа Тисо[14], возглавившего в 1938 году партию Глинки после смерти самого Андрея Глинки. Так Чехословакия прекратила свое существование де-юре и де-факто. Бежавший в Париж Бенеш попытался там сформировать чехословацкое правительство в изгнании, но власти Франции ему в этом навстречу не пошли, предпочитая видеть во главе временного правительства посла Чехословакии в их стране Штефана Осуски[15], благо тот успел даже создать в Париже некую Чехословацкую армию. Хотя оба ратовали за воссоединенную Чехословакию, политические платформы словака Осуски и чеха Бенеша существенно расходились. К лету 1940 года конец их распрям положило падение Франции, после чего оба перебрались в Лондон, где Бенеш и сформировал заново правительство Чехословакии в изгнании, впоследствии признанное всеми союзниками по антигитлеровской коалиции, в состав которого вошел и Осуски{95}.

Циппи и Тибор Юст запечатлели друг друга в ходе обучения азам фотографии как неотъемлемого компонента графического дизайна

После распада Чехословакии Шпитцеры почти сразу лишились дома. Глинкова гвардия в приказном порядке выселила всех евреев в старый еврейский квартал. Бросив мебель в квартире, из которой их выставили, Шпитцеры вынуждены были перебраться в коммуналку в ветхом до безобразия доме{96}.

На фоне этого Сэм продолжал играть все более активные и значимые роли в движении Сопротивления. Он помогал бойцам интербригад из еврейских добровольцев, отправившихся из Палестины в Испанию в 1936 году, да так там и застрявших. Многие из них до сих пор оставались политзаключенными в лагерях для интернированных по ту сторону Пиренейских гор{97}. Их оттуда мало-помалу вызволяли и переправляли в тайные лагеря для беженцев в расселинах Малых Карпат под Братиславой, а лично Сэм отвечал за их снабжение продовольствием и брошюрами с последними новостями из подполья.

С введением антисемитских правил и насилия перспектива отъезда в Палестину делалась все заманчивее. Обмозговав все, Сэм купил гоночный велосипед и фальшивое удостоверение личности, рассчитывая как-нибудь проскочить на нем через Венгрию, а оттуда как-нибудь добраться до Палестины транзитом через Турцию, но велосипед сломался задолго до границы, – и он его в сердцах выбросил на свалку вместе с самой идеей отъезда. Вместо этого он еще глубже погрузился в подпольную деятельность и даже вступил в чешскую организацию Сопротивления Obrana národa[16], закладывавшую и взрывавшую динамит на дорогах из Германии, в том числе и через Словакию, с целью замедления продвижения колонн немецких войск{98}.

Число «малых дел», к которым он был причастен, неуклонно росло.

Участвовал в работе подполья и Тибор, жених Циппи. Отслужив в свое время в армии водителем в войсках ПВО, он не считал свой воинский долг перед Чехословакией исполненным до конца, и теперь с удвоенными силами участвовал в работе движения Сопротивления. Он сотрудничал и с чехословацкими военными подпольщиками, и с еврейскими молодежными антифашистскими ячейками. Вступил в тайную сеть «Чешская миссия», подрывная деятельность которой координировалась правительством Чехословакии в изгнании, а оперативное управление осуществлялось из консульства Франции в Будапеште при содействии венгерской организации польских беженцев. Те обеспечивали бойцов чехословацкого Сопротивления фальшивыми документами якобы беженцев из Польши и помогали перебраться через границы и присоединиться к союзникам{99}. Кроме того, Тибор сотрудничал и с Ха-шомер ха-цаир, и с нееврейскими чехословацкими организациями{100}. У него было сразу две цели: избавить свою страну от фашизма и помочь еврейским беженцам выбраться в Палестину.

Не будучи активной участницей движения Сопротивления, Циппи прекрасно понимала, сколь высоки ставки, стоящие на кону. Их свадьба подождет.

Глава 4

«Их никому не побить!»

Многие варшавяне сразу же после немецкого вторжения принялись паковать вещи в надежде убраться из города. Счастливые владельцы собственных упряжек грузили на подводы целые сундуки одежды и утвари{101}. Большинство же сгребало все, что под руку придется, в заплечные мешки. Самые отчаянные покидали столицу налегке. Основной поток беженцев потянулся из Варшавы на восток, подальше от вторгшихся немцев, но далеко уйти никто не успел{102}. Железнодорожные пути, мосты и дороги были уже разрушены, и теперь асы люфтваффе бомбили и расстреливали застрявшие поезда, машины и гужевые повозки. Весь регион рухнул в состояние полного хаоса. Вишням же, сидя у себя в квартире, только и оставалось, что вслушиваться в бесконечную канонаду{103}.

Неделей ранее объявили о подписании договора о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом (он же пакт Молотова – Риббентропа). Подобные соглашения между могущественными державами в те годы заключались с неимоверной легкостью, так что и все бы ничего – вот только в данном случае высшее руководство двух стран заодно договорилось о разграничении сфер влияния в Восточной Европе, включая раздел между собой Польши.

Постоянно работающее радио давно стало неотъемлемым атрибутом быта семейства Вишня. Всю первую неделю сентября 1939 года из приемника нескончаемым потоком лились предупреждения о воздушных налетах. Можно подумать, что без этого никто не заметил и не услышал бы сотни германских бомбардировщиков в небе над городом, все выезды из которого к тому времени успели перекрыть немецкие солдаты. Костел был разбомблен прямо во время воскресной мессы. Десятки лишившихся крова прихожан искали там убежища и молили Всевышнего о пощаде, преклонив колена перед алтарем и уткнув лица в сложенные ладони. В ответ на их молитвы алтарь рассыпался фонтаном полыхающих обломков, а с внезапно открывшегося неба с грохотом обрушился на их головы град обломков купола.

Варшава тем не менее стойко сопротивлялась осаде{104}.

На улицах польские добровольцы возводили баррикады в надежде укрепить город и оказать хоть какое-то сопротивление смыкавшим кольцо окружения и наступавшим со всех сторон частям вермахта. Дети в том квартале, где жили Вишни, иначе как в сшитых матерями ватно-марлевых повязках на улицах теперь не показывались из-за густой гари и пыли. Попали бомбы и в еврейскую больницу. Раввины укрывали детей от авиаударов в траншеях, вырытых во дворе ее пациентами{105}. «По волнам воздушных налетов можно было сверять часы», – засвидетельствовал британский фотограф{106}. Зенитные батареи польских сил ПВО были в первые же дни войны подавлены вражеской артиллерией.

В том же сентябре начались и бомбардировки еврейского квартала города, причем на Рош ха-Шана, еврейский Новый год, пришедшийся на 13–15 сентября{107}.

Разрушенные жилые дома с ошметками человеческих тел под руинами. Клубы густого серого дыма, застящие картину бойни. Целые районы стерты с лица земли. Варшавяне, плутающие среди пылающих и дымящихся развалин, не в силах отыскать дорогу домой в дебрях изуродованного до неузнаваемости родного города…{108}

Треть Варшавы за тот страшный сентябрь была уничтожена полностью{109}.

За тот первый месяц войны, который Давид и его семья провели в осажденной Варшаве, они при свете дня из дома на улицу даже носа не показывали, поскольку массированные бомбардировки в это время велись немцами с особой интенсивностью. Иногда Вишни весь день так и пересиживали в подвале или ближайшем бомбоубежище. Земля под ногами сотрясалась, соседний дом сровняли с землей, но квартира Вишен каким-то чудом уцелела. Главное, протянуть еще чуток, успокаивали они себя после этого, а там, глядишь, и англичане с французами придут на выручку.

Ближе к ночи Давид со всей семьей выходили на поиски пропитания. Весь город в сумерках, казалось, рыскал перебежками от укрытия к укрытию в поисках уцелевших булочных и бакалейных лавок, куда выстраивались вдоль стен нескончаемые очереди изголодавшихся мужчин, женщин и детей. Давид часами стоял в очереди за сахаром с бешено колотящимся сердцем: достанется ли? Или пришибет прямо здесь и сейчас?{110} Налеты и обстрелы продолжались безостановочно. Цены на базовые продукты и товары первой необходимости выросли в три-четыре раза, запасы продовольствия в столице иссякали, новых поставок не предвиделось{111}. Элиаху удалось раздобыть немного риса и сахара впрок, но надолго этих припасов все равно не хватило бы, хотя оно, может, и к лучшему, потому что от сладкой рисовой каши на воде изо дня в день всю семью уже с души воротило.

Наконец 28 сентября 1939 года варшавский гарнизон капитулировал. К тому времени по всему городу полыхало около полутысячи пожаров. Свыше трех тысяч мирных жителей погибло лишь за последние сутки осады{112}. Блистательный месяцем ранее город лежал в руинах.

Через неделю Элиаху с утра пораньше вывел Давида и его старшего брата Моше глянуть на парад оккупантов. Под бой барабанов и во всеоружии перед взором принимавшего этот парад фюрера сначала чеканным шагом проследовала пехота в характерных касках с винтовками за плечами, затем прогарцевала кавалерия на сытых и статных конях, прошли колонны бронетанковых войск и артиллерии – под гулкими волнами накатывающего аккомпанемента пролетающих над головами соединений люфтваффе. И в центре источающий непоколебимую уверенность в себе Гитлер. А вдоль обочин – понурые зрители-поляки.

– Их никому не побить, – сказал Давид.

– Да ты что? – откликнулся Элиаху. – Кто тебя такому надоумил-то? Вот Англия – это мощь, это да!

Понятно было, что этот их спонтанный спор рассудит лишь время.

Между тем осколки снарядов и бомб, битое стекло и развалины домов с улиц быстро прибрали в мусорные груды подальше от проезжей части, дабы положить конец режущим глаз свидетельствам недавней бойни. И насилие с террором вступили в новую фазу.

Для тех, кто не лишился ни близких, ни дома и был избавлен от ужасов извлечения тел из-под завалов, жизнь быстро вошла в привычную колею в том плане, что стала походить на нормальную в части ритма и распорядка дня. Доступ в государственные школы был теперь евреям заказан, но Давид и так учился на частных курсах, куда теперь и вернулся. Вернулся к привычной работе и его отец.

Давида смущали лишь развешанные оккупационными властями плакаты с обращением к евреям на немецком и польском языках: Мы будем обращаться с вами, как со всеми прочими поляками, если прекратите обжуливать ближних, лгать и разносить вшей и тиф. О чем они вообще? Среди знакомых Давида не было ни жуликов, ни вшивых. Но юдофобская лихорадка все разгоралась, и Давид вынужден был не показывать из дома своего характерного носа без крайней нужды{113}.

Но вскоре евреям и дома спасу не стало. Эсэсовцы вламывались в их квартиры и посреди бела дня выносили мебель, а по ночам проводили выборочные обыски, больше смахивавшие на разбойничьи налеты. Наставив дула стволов на хозяев, офицеры приказывали сдать всю наличность и ювелирные изделия{114}. По всем столбам и витринам теперь красовались лаконичные плакаты: Жиды, вши, тиф. Смысл этого послания был ясен: евреи – источник заразы, угрожающей здоровью населения{115}. Им закрыли доступ в самые разные части города – парки, на центральные улицы, в крупные магазины{116}. С сентября 1940 года даже проезд в трамвае стал возможен лишь в специальных вагонах с табличкой: Только для евреев{117}.

12 октября 1940 года по недавно развешанным по всему городу громкоговорителям объявили, что Варшава разделяется на три зоны – немецкую, польскую и еврейскую. Всем варшавянам, кроме немцев, было велено до конца месяца убраться в отведенные им кварталы. Все, что евреи и поляки не успеют или не смогут с собой забрать, будет изъято{118}.

Всего тринадцать месяцев прошло после вступления Давида во взрослую жизнь, и вот тебе на: Большой театр, где он со своей семьей с детства наслаждался оперными ариями, лежит в руинах, как и его собственные мечты о переезде в Америку, ставшую недосягаемой…

Варшава оказалась на грани. Толпы поляков и евреев запрудили улочки. Пыхтя и кряхтя, толкали они тачки и тянули тележки со скарбом. Слово «дом» отныне звучало просто неуместно. Власти могли в любой день пересмотреть границы зон, реквизировать квартиры или издать новые предписания, кому убираться туда, куда будет велено. Забирали с собой только жизненно необходимое, чтобы всегда быть готовыми к новому перемещению. Прочее добро оставлялось на разграбление немцам. Столы со стульями и кровати с матрасами и постельным бельем становились достоянием прошлого; даже альбомы с семейными фотографиями бросали.

В октябре 1940 года за какие-то две недели было в приказном порядке выселено 80 000 поляков-католиков и на их место согнано 140 000 евреев. Так в Варшаве образовался новый Еврейский квартал, а по сути – карантинная зона с общей площадью пригодного для обитания жилья около 400 000 кв. м, хотя постепенно, по мере изменения ползучих административных границ, этот показатель вырастет до 1,5 млн кв. м. Границы гетто было нетрудно распознать по трехметровому ограждению с колючей проволокой{119}.

Давиду с его семьей переезжать не пришлось: Вишням «посчастливилось» изначально вписаться со своим домом в границы еврейского гетто. Но от «уплотнения» их это, само собой, не избавило: к их семейству из семерых человек подселили еще столько же. Они разместили у себя тетю и дядю Давида с двумя маленькими детьми и еще одну семью из трех человек{120}.

К тому времени Варшава из города – жемчужины музыки и архитектуры превратилась в нагромождение забаррикадированных трущоб. Оккупационные власти возводили новые стены чуть ли не ежедневно. Обитателям гетто оставалось лишь гадать, не закроют ли ворота на выход в город окончательно. Смогут ли они в ближайшее время хотя бы в светлое время суток наведываться в другие кварталы на работу, в гости или за покупками? Или их полностью изолируют от внешнего мира, устроив из гетто натуральную зону? Никто не мог знать. На учебные занятия в пределах гетто Давид ходить продолжал, а вот о пении в Большой синагоге пришлось забыть: оккупанты ее закрыли и стали использовать под склад реквизированной (иными словами, краденой) мебели{121}.

Отец Давида цеплялся за собственное дело до последнего, но немцы в скором времени экспроприировали и его мастерскую, укомплектовали ее арийцами, а самого Элиаху оставили безработным. С тех пор он вынужден был перебиваться случайными заработками, чтобы хоть как-то прокормить остро нуждающуюся семью, включая собственную жену с тремя сыновьями и двух малолеток, оказавшихся на его попечении.

Но Элиаху был человеком изобретательным. Имелись среди немецких военных, как он смекнул, и не шибко одержимые идеей истребления евреев. Элиаху и втерся в доверие к одному из таких относительно безобидных немцев. Он смолоду научился у отца-гробовщика столярному делу и представился этому сержанту люфтваффе столяром, предложив свои услуги его части{122}. Военно-воздушные силы (по-немецки Luftwaffe) входили в состав вермахта (Wehrmacht), вооруженных сил Германии, и относились, таким образом, к регулярным войскам. Находясь формально под началом Гитлера как верховного главнокомандующего, солдаты и унтер-офицеры вермахта не обязаны были при этом состоять в нацистской партии (полное официальное название: Национал-социалистическая рабочая партия Германии).

И тот сержант, не вдаваясь в национальный вопрос, взял Элиаху на работу. С тех пор отец Давида трижды в неделю ни свет ни заря взбирался в кузов армейского грузовика и отправлялся в Окенче[17] на немецкий военный аэродром. Обратно он возвращался в том же грузовике – и не с пустыми руками, а с каким-никаким хлебом и картошкой{123}. При всей скудости такого заработка он служил залогом того, что его семья не протянет ноги от голода.

Давид, который к 1940 году был рослым для своих четырнадцати лет и светловолосым юношей, старался, как мог, не отставать от отца. В свободное от учебы время он подряжался на любые подвернувшиеся работы – то дворником, то уборщиком, – благо грязи в гетто хватало в избытке. И приносил домой кое-какие честно заработанные объедки{124}. К тому же такая занятость помогала ему избегать привлечения к себе излишнего внимания элитных нацистских Schutzstaffel («отрядов охраны», сокращенно SS, или СС, в обиходе «эсэсовцы»){125}.

Гитлер учредил эту изначально военизированную охрану партийных учреждений в 1925 году, – и в СС традиционно принимались лишь отборнейшие головорезы, приносившие при поступлении на службу присягу верности лично фюреру{126}. Свита из эсэсовцев была непременным атрибутом появления на публике Гитлера и других высокопоставленных членов НСДАП. Из телохранителей они все более превращались в тесно переплетенную с нацистской партией спецслужбу с широчайшим спектром функций – от агитации и пропаганды до шпионажа и контрразведки. В этой жесткой иерархической системе стремительный путь наверх проделал щуплый баварский очкарик из аграриев Генрих Гиммлер, особо отличившийся на нивах пропаганды и сбора информации. К 1929 году он дослужился до поста рейхсфюрера СС – и быстро слепил из попавшей в его руки организации жуткого зверя. К 1940 году под контроль СС были поставлены все главные средства проведения в жизнь нацистской политики террора, включая гестапо – тайную полицию, занимавшуюся устранением «врагов рейха», – а также концентрационные лагеря и лагеря смерти. К описываемому времени появились у СС и собственные войска (Wäffen-SS), действовавшие независимо от вермахта{127}.

Гиммлер создал при СС Главное управление по вопросам расы и поселения, отвечавшее, среди прочего, за идеологическую подготовку личного состава СС и проверку потенциальных новобранцев, равно как и невест действующих офицеров на соответствие критериям расовой чистоты. Желающих было хоть отбавляй, и все они подвергались строжайшей проверке как по физическим характеристикам – от цвета глаз и волос до антропометрических данных, – так и по генеалогическим – на предмет отсутствия нежелательных примесей в их нордической крови. Таким образом, члены СС становились, по сути, хранителями немецкой расы, призванными затиранить и в конечном итоге стереть с лица земли все прочие нечистые расы недочеловеков. Большинство эсэсовцев исполняло свой долг с упоением{128}.

Высшей властью над Варшавским гетто как раз и обладали СС и гестапо, хотя им и полагалось согласовывать свои действия с командованием вермахта и войск СС{129}. В организационном плане руководство СС действовало через подконтрольный Judenrat (еврейский совет), призванный выступать посредником между СС и населением гетто{130}. Назначенным эсэсовцами в Judenrat евреям выпадала незавидная доля отвечать за исполнение всей общиной директив СС, включая самые дискриминационные и жестокие. Judenrat также отвечал за поддержание гетто в пригодном для жизни состоянии, охрану порядка на всей его территории и привлечение евреев к общественно полезному труду{131}.

Однако это не мешало немецким солдатам и эсэсовцам постоянно ошиваться в гетто и измываться над евреями. Иногда хватали первых встречных и принуждали гнуть спину на самых тяжелых ручных работах наподобие погрузки щебня или возведения стен. А в награду за это вместо кормежки избивали их резиновыми дубинками{132}