Читать онлайн Разум преступника и логика преступления. О психиатрии, судах и серийных убийцах бесплатно

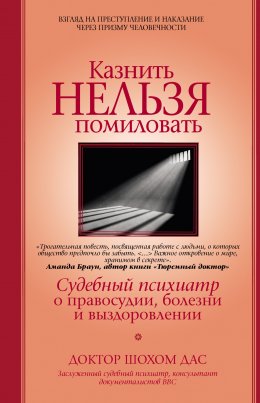

Dr Sohom Das

IN TWO MINDS

Stories of Murder, Justice and Recovery from a Forensic Psychiatrist

© Dr Sohom Das, 2022

© Перевод на русский язык, оформление. ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

Ризме, моей жене и наперснице, Камрану и Райяану, моим маленьким сообщникам

От автора

Помимо тех случаев, которые уже стали достоянием публики, герои этой книги, в том числе пациенты и коллеги, останутся анонимными. Я преднамеренно изменил имена, некоторые демографические подробности, а иногда и дату и место наших взаимодействий, чтобы их труднее было узнать. Иногда я объединял несколько случаев в один. Все это делалось с целью сохранить конфиденциальность больных, а также проявить уважение к жертвам и членам их семей. Тем не менее суть моих историй на сто процентов правдива (и моя жена и дети существуют на самом деле!)

По-видимому, важно объяснить, зачем я написал эту книгу. Моя цель – распахнуть двери в специализированные психиатрические отделения, тюрьмы и суды, где я проводил психиатрическую экспертизу и помогал в реабилитации правонарушителей, страдающих психическими расстройствами. Надеюсь, мне удалось пролить свет в темные уголки, которые обычно скрывают от глаз широкой публики. Моя цель – рассказать всем о жестокой реальности, о мучениях людей особенно беззащитных, духовно изувеченных и нередко непонятых. Как еще нам приподнять завесу тайны над судебной психиатрией и избавить наконец от стигматизации тех, кто оказался внутри этой системы? От всей души надеюсь, что мне удалось удержаться на тонкой грани – написать о своих пациентах со всей возможной деликатностью и при этом ничего не приукрасить.

Пролог

Тот день был особенно ненастным. Порывы ледяного ветра подстерегали толпу полицейских в форме, солиситоров в костюмах и барристеров в париках и мантиях, стоило им выйти за порог Олд-Бейли. Я приехал заранее, без малого за два часа, и все утро провел, меряя шагами улицу перед зданием. Перечитывал свои показания, как одержимый, пытался стряхнуть ощущение холодного ужаса и прикуривал сигарету за сигаретой: мне предстояло свидетельствовать по делу об убийстве – неплохой предлог для рецидива. Какие там бабочки в животе – у меня внутри резвились крылатые упыри, которые только толстели от помпезности и величественности Олд-Бейли, от всех этих колонн, статуй, барельефов и латинских надписей.

И вот наконец я в новеньком, с иголочки, костюме вышел на кафедру для свидетелей, не обращая внимания на пот, заливавший глаза, и прочитал вслух волшебную формулу: «Со всей серьезностью, искренностью и откровенностью заявляю и утверждаю, что мои показания – правда, только правда и ничего, кроме правды». Перевел дух. И в ожидании беспощадного перекрестного допроса судьи и барристеров отхлебнул несколько глотков воды, чувствуя себя газелью у водопоя, которая, трепеща, торопится напиться и при этом следит, не подбирается ли к ней лев.

В то время я был младшим врачом и должен был согласовывать все важные решения с консультантом, который руководил нашей группой. Однако мой начальник решил, что этот случай, несомненно, станет настоящим кладезем познаний обо всех закоулках мира судебной медицины, поэтому предоставил все мне. Я подал судебный отчет – и через несколько недель меня вызвали на заседание по делу об убийстве для дачи устных показаний. Сейчас я играю роль свидетеля-эксперта совершено профессионально, это моя специальность, но тогда я взмок, как мышь.

Там, за кафедрой для свидетелей, я остро осознал, как важно судебному психиатру подобрать верные слова. Закон не обязывает нас выступать в суде, но наше мнение сильно влияет на судей. Если при перекрестном допросе мы даем слабину и нам не удается подтвердить свои показания, это влечет за собой тяжкие последствия. Наши слова способны изменить жизнь человека на скамье подсудимых. Мы можем уберечь бессильных, беззащитных, безголосых от тюрьмы до гробовой доски и наставить их на путь исцеления. Но стоит ошибиться – и мы станем орудием, при помощи которого убийство буквально сойдет преступнику с рук.

Подавляющее большинство психиатрических больных не склонны к насилию. Подавляющее большинство тех, кто совершает насильственные преступления, не страдают душевными заболеваниями. Но когда два этих мира пресекаются, это может привести к катастрофе. В том случае, который тогда рассматривался в Олд-Бейли, способная школьница, раньше отличавшаяся примерным поведением и никогда не совершавшая ничего антиобщественного, в приступе психоза убила маленького ребенка, навсегда разрушив жизнь целой семьи. Те, кому поручают диагностировать, лечить и реабилитировать пациентов, чьи симптомы вызывают насильственные действия, – это те, кому поручают предупреждать насилие в будущем и защищать общество от опасности. И я один из них.

Моя работа состоит в том, чтобы обследовать, в том числе и с точки зрения оценки риска, лечить и реабилитировать тех, кого мы, специалисты, называем психически больными правонарушителями, а желтая пресса – обезумевшими злодеями. Мои клиенты – это обычно люди, которые нападают на ближних, грабят, избивают, поджигают, насилуют. Некоторые убивают. Часто ими движет паранойя и мания величия. Кто-то слышит голоса, которые приказывают совершать все эти зверства. У большинства есть сопутствующие заболевания и прочие обстоятельства, в том числе, скажем, алкоголизм, наркомания или тяжелые стойкие пороки – бессердечность, аморальность, отсутствие эмпатии. Это приводит к тому, что они постоянно оскорбляют окружающих, нападают на них, лгут, манипулируют и обращаются с ближними черство и безразлично. В совокупности все эти черты называются «расстройство личности». Судебная медицина – это еще и мир сострадания. Мои пациенты – едва ли не самые искалеченные и беззащитные люди, которые когда-то и сами были жертвами. В детстве они не раз и не два сталкивались с самыми уродливыми проявлениями насилия. К тому же они подвержены двойной стигматизации – и за душевные болезни, и за преступления. Мы, судебные психиатры, должны сначала выявить таких людей, а затем взять на себя ответственность за их лечение в тюремной психиатрической клинике, мы досконально анализируем их жизнь и пытаемся понять, какие же обстоятельства стали причиной для совершенных преступлений, и таким образом оцениваем факторы риска. Мы устраняем все, что можно устранить, и на это уходят годы, а иногда и десятилетия. Мы стремимся дать своим пациентам все возможности вернуться в общество, которое в лучшем случае старается их не замечать, а в худшем мечтает запереть их под замок и выбросить ключ.

Ее звали Ясмин Хан. Она убила своего двухлетнего племянника – задушила подушкой. И была убеждена, что изгоняет из него демонов и он оживет. Это был один из первых моих судебных процессов, и именно по делу Ясмин я впервые оказался в Олд-Бейли. В дальнейшем я провел сотни экспертиз и лечил множество психически больных правонарушителей. Когда наблюдаешь самые разные преступления и вникаешь в самые разные кровавые подробности, легко привыкнуть. Но некоторые случаи навсегда отпечатались в моей памяти. Иногда насилие особенно потрясает своей бессердечностью. Иногда жертва особенно беспомощна или невинна. Иногда и насильник таков. Иногда диагноз неоднозначен или его трудно поставить. В случае Ясмин совпало все вышеперечисленное.

У судебных психиатров четыре естественных ареала обитания, и мы обычно работаем одновременно в одном-двух, не больше. Чаще всего нас можно найти в специализированных психиатрических клиниках – за массивными, антивандальными, как на секретных предприятиях, магнитными дверями, которые открываются по отпечатку пальца, и в окружении высоких заборов из проволочной сетки. Эти больницы отведены для клиентов из группы наивысшего риска, и безопасность там ставится на первое место, а все сотрудники постоянно настороже, поскольку всегда возможны и агрессия, и нездоровое возбуждение. Некоторые из нас – таких немного – работают в государственных центрах охраны психического здоровья, где наблюдают пациентов уже после выписки из тюремных больниц и помогают им вернуться в общество. При этом мы единственные среди психиатров и вообще среди врачей обязаны еще и обеспечивать безопасность окружения наших больных – их друзей, родных, случайных встречных. Потенциальных жертв.

Другой ареал обитания судебного психиатра – нутро всевозможных тюрем по всей стране, где нередко слышатся и леденящие душу вопли, и нецензурная брань и где душевные недуги цветут пышным цветом. Здесь мы обычно входим в состав бригады психиатрической помощи и, как правило, работаем в психиатрических отделениях тюремных больниц. Там нашими пациентами становятся несчастные, которых терзают психозы, когда им требуется самое тщательное лечение и наблюдение.

Еще мы участвуем в уголовных процессах – и в составе группы выявления и сортировки, и в качестве независимых экспертов. Здесь наша задача – обследовать перед tête-à-tête с судьей всех подсудимых, явившихся в суд когда и откуда угодно: из полицейских участков (если их арестовали), из дома (если они отпущены под залог), из тюрьмы (если они возвращены под стражу). Мы выявляем тех, кто страдает тяжелыми душевными расстройствами, а также тех, у кого есть другие обстоятельства вроде алкоголизма или наркомании либо расстройства обучения, и направляем их в соответствующие медицинские или социальные службы. В тех редких случаях, когда подсудимые очевидно больны и тяжесть их состояния такова, что их нельзя отпускать в общество, мы помещаем их в специализированные психиатрические клиники на принудительное лечение.

Некоторые судебные психиатры исполняют также обязанности свидетелей-экспертов. В основном это частная деятельность, не связанная со всем вышеперечисленным. Наша роль свидетелей-экспертов – консультировать уголовный суд по самым разным медико-юридическим вопросам, от того, может ли психическое состояние подсудимого полностью снять с него уголовную ответственность (если человека признают невменяемым, уголовное дело прекращается), до того, можно ли переквалифицировать предумышленное убийство в непредумышленное (то есть признать человека ограниченно вменяемым). Мы определяем, кто подлежит срочной принудительной госпитализации в специализированные психиатрические клиники, где содержится большинство опасных психически больных правонарушителей, с учетом того, что количество мест в таких клиниках ограниченно, а процесс реабилитации всесторонний, трудоемкий и длительный. Все эти медико-юридические вопросы, как и многие другие, предстояло решить и в случае Ясмин, дело которой было особенно сложным и тяжелым.

В тот день в Олд-Бейли барристер со стороны обвинения возражала против моих рекомендаций – и против моих доводов как психиатра в защиту подсудимой, и против возможной переквалификации дела (то есть перевода Ясмин из тюрьмы в больницу). Она настаивала на пожизненном тюремном заключении, но не потому, что ее интересовали тонкости закона о психическом здоровье или она сомневалась в верности поставленного Ясмин диагноза, и правда неоднозначного. Нет, она оспаривала мою способность давать экспертные показания как таковую и настойчиво повторяла, что у меня ограниченный опыт. Если слух меня не обманывал, она с особым упором произносила слово «младший» в словосочетании «младший врач» и продолжала именовать меня этим титулом, хотя о моей должности уже давно упомянули. Она агрессивно пыталась сбить меня с толку, намеренно делая из моих слов незначительные поверхностные выводы так, чтобы показалось, будто я сам себе противоречу. Но такова была ее работа. Я это знал. Как говорил когда-то Крестный отец, «ничего личного, только бизнес». У меня было преимущество – я несколько месяцев обследовал Ясмин и основательно познакомился с ее делом. Со стороны барристера было разумно сразу вцепиться мне в горло и попытаться дискредитировать. Я твердо стоял на своем. Барристер продолжала задавать мне заковыристые наводящие вопросы. Я отвечал на них логично и беспристрастно. Она делала нелогичные выводы. Я их парировал, как учили в университете. Наша дискуссия была затянутой, циклической, пассивно-агрессивной, формальной и сугубо интеллектуальной. За ней наблюдал судья с непроницаемым каменным лицом. Наверное, как его учили в университете. И тут, пока я стоял за кафедрой свидетеля, меня осенило: мало того, что первоначальное волнение как рукой сняло, я еще и получал от происходящего извращенное удовольствие. От своего костюма, от мантий и париков, от ненужной латыни, от пышности всей обстановки. И к тому же я побеждал в споре. Помню Ясмин как сейчас. Мышиное личико, косички, растерянно поднятые брови. Странная пустая улыбка. Ее случай остается одним из самых душераздирающих в моей карьере и одним из самых тяжелых эмоциональных переживаний за всю мою жизнь. У меня осталось так много вопросов. В то время мы с женой планировали в ближайший год-два обзавестись детьми. Неужели такую драгоценность, на создание которой нужно столько времени, и правда можно уничтожить в одно мгновение? Сможет ли Ясмин когда-нибудь примириться с тем, что сделала – потом, когда туман психоза развеется? Смогут ли родные когда-нибудь простить ее? Сможет ли она заново выстроить свою жизнь? Я знал, что, если хочу получить ответы на все эти вопросы, мне придется и дальше работать в той узкой области, куда я только-только заглянул одним глазком, стать в ней профессионалом. Однако для меня как для младшего доктора это разбирательство было великолепной возможностью узнать много нового, и я благодарен начальнику за то, что поверил в меня и позволил взять дело в свои руки.

Опыт работы в Олд-Бейли много чему научил меня. Нервозность и сигареты мне теперь ни к чему. Я могу вполне достойно выступать в роли свидетеля-эксперта. Перспектива перекрестного допроса заставляет леденеть сердца многих моих коллег, а я от происходящего просто в восторге. До того заседания я сомневался, подходит ли мне работа судебного психиатра. Но опыт за кафедрой свидетеля пробудил во мне что-то новое. Я понял, что именно этим и хочу заниматься. А еще я понял, что мне многому предстоит научиться. И я стал учиться. Всего-то несколько сотен дел, обследований, перекрестных допросов, всего лишь бесконечная череда исследований жестоких нападений, убийств, изнасилований – и вот я здесь.

Часть I. Специализированные психиатрические клиники

Глава первая. Немного истории

Криминалистикой я заинтересовался задолго до психиатрии. Точнее, было так: сначала рэп, потом криминалистика, потом психиатрия. С ранних подростковых лет, пришедшихся на 1990-е, я сидел и слушал, словно завороженный, как Cypress Hill, House of Pain и Wu-Tang Clan открыто и беззастенчиво читают рэп о том, как торговать наркотиками, избивать кого попало и даже убивать. Эти музыканты разбудили во мне интерес к преступному миру, а Снуп Догг начисто взорвал мозг (это было в те времена, когда он еще называл себя Снуп Догги Догг; потом он отказался от «Догги», видимо, решив, что его псевдоним какой-то уж слишком собачий).

Творчество Снупа, которого продюсировал Доктор Дре, было не просто невероятно смелым и вызывающим, но еще и очень понятным. Тот же человек, который сейчас снимается в камео в голливудских фильмах и приплясывает в рекламе Just Eat, безо всяких экивоков читал рэп о том, как пить джин с соком, курить марихуану, убивать кого попало и вступать в плотские отношения с самыми разными потрясающими женщинами, даже не давая себе труда позвонить им назавтра из вежливости. Сейчас я, разумеется, не могу смириться с этой отвратительной мизогинией и призывами к насилию, но тогда я прилипал к стереомагнитофону (убавив звук до предела, когда родители были дома, поскольку таких бесчинств они бы не потерпели) не ради содержания текстов Снуп Догга, а ради их дерзости.

Меня завораживало его хладнокровие. Воспитывали меня строго, в замкнутом семейном кругу, а жили мы в скучной, хотя и пасторальной деревушке Пойнтон в Чешире, где из всех житейских опасностей меня подстерегала разве что тарзанка, на которой не полагалось слишком сильно раскачиваться. Полицейские сирены, бандитские разборки и убийства в тюрьмах принадлежали к какому-то полуреальному миру фантазий.

Моя мама работала секретаршей в фирме, производившей беруши, а потом – секретаршей университетского преподавателя. Отец был инженер-химик, чья работа, как ни поразительно, состояла в разработке быстросохнущего и относительно не канцерогенного клея для сигарет. Родители приехали в Лондон из Индии в начале 1960-х, поодиночке, и выгодно отличались от своих многочисленных братьев и сестер тем, что заключили брак по любви, а не по сговору семей. Они сталкивались и с откровенным расизмом, и с дискриминацией. После того как им пришлось раз за разом стучаться в закрытые двери (в буквальном и в переносном смысле), мечты об интеграции и принятии сменились жаждой успеха и доминирования – и в этом мы с ними расходимся и по сей день. Как принято у индийцев, родители бросили все силы на то, чтобы обеспечить блестящее будущее нам со старшей сестрой. Поскольку я был неглуп и предпочитал естественные науки, меня уговорили поступать в медицинскую школу, хотя я был еще совсем ребенком, а медицина была мне попросту безразлична. Родители приехали из страны, где не было никакого социального обеспечения, поэтому хорошее образование ценилось на вес золота. Вопрос – без преувеличений – был в том, что ждет человека: устроенная жизнь или голодная смерть на улице. Поэтому родители заставляли меня каждый день часами заниматься дополнительно, чтобы опережать и сверстников, и школьную программу. Разумеется, сейчас я понимаю, что за то, что я попал в медицинскую школу и дальше, мне следует благодарить поддержку и поощрение родителей, а не собственную вялую мотивацию, но в то время я злился, что меня заставляют учиться. А я хотел только кататься на велосипеде, а потом – заниматься восточными единоборствами и играть на компьютере, а еще через несколько лет – покупать выпивку на поддельные удостоверения личности и ходить на вечеринки.

Как и многие мои сверстники, лет в 13–14 я увлекся боевиками. Эту страсть только подпитывала игра Street Fighter II на приставке Super Nintendo, которая, с моей точки зрения, была величайшим изобретением человечества, не считая огнива. И даже лучше огнива. Сейчас у нас дома в кухне стоит настоящий большой игровой автомат со Street Fighter II – бельмо на глазу у моей супруги и отрада моих очей. Поскольку тогда у меня еще не выработался вкус к проработанным сюжетным ходам и динамике персонажей, я находил актерское мастерство Жан-Клода Ван Дамма вполне приемлемым, а его удары ногой с разворотом на 720 градусов прямо-таки восхитительными. Родители требовали, чтобы я возвращался домой гораздо раньше, чем было принято среди моих приятелей, и строго следили, с кем я вожу знакомства, какие внешкольные занятия выбираю и что у меня с финансовой независимостью, однако совершенно не возражали, когда я еще подростком каждую пятницу брал в видеопрокате Blockbusters (земля пухом) кассеты с пометкой «18+»; невероятно, но факт. Меня манило насилие. «Робот-полицейский», «Терминатор-2» и «Ребята по соседству» произвели на мою податливую психику сильнейшее впечатление. Они раз за разом вытаскивали меня из унылой, набитой учебниками жизни подростка в царство фантазий, и я и не подозревал, что пройдет 20 лет, и я буду постоянно сталкиваться с убийцами и насильниками.

Я мечтал оказаться как можно дальше от сонного Чешира и в 1997 году поступил в Эдинбургскую медицинскую школу, где проучился с 19 до 24 лет. В уличной жизни я ориентировался на уровне церковного хориста, но был полон решимости перековаться. К диплому я просто плыл по течению. К занятиям мы с приятелями относились, что называется, без огонька: вместо того, чтобы воспользоваться случаем овладеть ремеслом и заодно завести новые знакомства, мы считали университет одной большой вечеринкой, где приходилось мириться с эпизодическими неудобствами вроде надоедливых лекций и клинической практики. Занятия мы посещали по минимуму, ровно настолько, чтобы избежать отчисления. В наши дни за посещаемостью следят значительно внимательнее, но в наше время в тех редких случаях, когда все-таки приходилось отмечаться на занятиях, например, когда мы препарировали трупы для зачета по анатомии, мы отбирали из своих рядов своего рода ответственного водителя, который должен был заставить себя встать с постели, преодолеть похмелье и записать в ведомость все наши фамилии. В те редкие дни, когда я все-таки оказывался на занятиях по анатомии, зрелище мертвых тел отнюдь не лишало меня душевного равновесия. Они выглядели и пахли настолько нереально – обесцвеченные, замаринованные в формальдегиде, – что мне трудно было даже представить себе, что когда-то это были живые люди, которые ходили и дышали. Мои действия (и бездействие) возымели последствия. Я провалил почти все экзамены за первый курс и был вынужден готовиться к пересдаче все летние каникулы – на волосок (99 микрометров, спасибо анатомии) от того, чтобы остаться на второй год. Я решил начать относиться к занятиям серьезно и взяться за книги не в пример прежнему. Когда в начале второго курса мои приятели вернулись с каникул, решимость моя, признаться, ослабела. Но так или иначе я умудрялся держаться на плаву до самого диплома. Теперь я понимаю, что такое отношение было проявлением глубокой незрелости. Сейчас, когда мне за 40, я отношусь к работе со страстью и увлечением. Однако тогда, на студенческой скамье, у меня был настрой подростка. Разница была только в том, что теперь не нужно было возвращаться домой к определенному часу, потому что так требовали родители, и не требовалось фальшивое удостоверение личности, чтобы покупать выпивку.

В середине обучения я взял академический отпуск, чтобы защитить магистерскую диссертацию по второй специальности – фармакологии. Я бы с радостью рассказал, как меня увлекала эта тема, но на самом деле я просто хотел оттянуть тот момент, когда придется взяться за унылую работу младшего врача. После этого я вернулся на четвертый курс – мне было 22 года, и я наконец познакомился с психиатрией. Меня назначили на практику в группу психиатров-консультантов в одну эдинбургскую больницу, и я сразу ощутил склонность к этой специальности. Врачи и медсестры относились ко всем студентам-медикам приветливо и дружелюбно. Это ярко контрастировало с тем, как с нами обращались раньше во время практики – словно к зловонному облаку кишечных газов, которое повсюду преследовало старших докторов и в основном боялось даже в глаза заглядывать, не то что задавать вопросы по существу.

Как и раньше во время клинической практики, я поначалу решил относиться к ней спустя рукава в расчете проглотить весь экзаменационный материал в последние две недели. Однако, к моему удивлению, мне удалось наверстать недостаток врачебных познаний сочувствием и общительностью. Когда к нам поступали больные с передозировкой парацетамола, после первичной оценки риска и необходимых медицинских процедур им нужна была эмоциональная разрядка – посидеть с кем-то, кто выслушает рассказ об их бедах и не станет осуждать. И я это мог!

Честно говоря, раньше мою способность к эмпатии никто не проверял. Я не сталкивался с трагедиями в семье и среди друзей, не хоронил никого из близких и вырос в семье, где к жизни относились с азиатским стоицизмом. А здесь я впервые встретил настоящих людей с настоящими проблемами. Насилие, нищета, алкоголизм, бездомность, разрыв отношений и, естественно, психические болезни. Я смутно осознавал, что такой мир где-то существует, но до той поры он был от меня так же далек, как стрельба из машины и бандитские войны за территорию из текстов Снуп Догги Догга. А здесь я и правда мог на что-то повлиять.

Вторую половину практики я провел в нескольких разных психиатрических отделениях. Я говорил с десятками больных в психозе, и их рассказы и биографии, иногда выходившие за рамки реальности, сразу же заворожили меня. Я беседовал с ними об их бредовых идеях, и это было дико и даже страшновато – но всегда увлекательно. Я сразу заметил тонкую грань между тем, чтобы сострадать их искаженному мировосприятию, и тем, чтобы поощрять его. Вот владелец паба, считающий, что постепенно тает и вот-вот исчезнет. Бывшая университетская преподавательница, убежденная, что она реинкарнация Клеопатры. Тощая, как скелет, девочка-анорексичка, уверенная, что отвратительно разжирела. Особенно тронула мое сердце учительница средних лет по имени Фрида Милликен, которая несколько месяцев назад попала в ужасную аварию, в которой погиб ее сын-школьник. Ее привез в отделение скорой психиатрической помощи муж, поскольку она не спала три ночи. Я никогда не видел человека, настолько убитого горем. Поскольку я работал в отделении уже полтора месяца и проявил чуткость и компетентность, дежурный врач доктор Портер позволил мне осмотреть больную совершенно самостоятельно, без надзора со стороны. Хотя владелец паба, которого я осматривал накануне, вызвал у меня сочувствие и даже некоторое понимание, его психоз был настолько диковинным и чуждым, что казался мне нереальным, словно трупы в анатомичке. А история Фриды была другая. Такое могло случиться с каждым. Такое могло случиться со мной.

Фрида жаловалась, что несколько раз в день чувствует, как у нее «в животе лопается воздушный шар» – как в тот момент, когда автомобиль оторвался от земли, – и ее мучают навязчивые воспоминания о том, как несколько секунд спустя кровь ее сына стекала по разбитому лобовому стеклу. Она сказала, что «застряла в том дне на повторе» и «вынуждена проживать его снова и снова». Она жаловалась и на другие симптомы и особенности поведения – постоянная подавленность, усталость, которая не позволяла ей ни заниматься хозяйством, ни обслуживать себя, неспособность уследить за ходом разговора и даже телепередачи. Муж уговорил ее сходить поиграть в бинго, которым она страстно увлекалась до аварии; она посещала игры каждую неделю.

– Это было жалкое зрелище, – призналась она. – Никакой радости. И все будто бы глазели на меня из-за того, что все это произошло. Я только и ждала, когда вернусь домой.

Фрида боялась выходить из дома. Ей было страшно увидеть мальчиков-школьников, особенно долговязых и худых с растрепанной шевелюрой, которые напоминали ей сына. От одного их вида она теряла присутствие духа и потом часами терзалась из-за навязчивых образов.

Рассказывая об этом, она вдруг расплакалась. Я взял ее за руку, подал коробку с салфетками. Твердил, как соболезную ей. И тут мое сердце сжалось от незнакомого ледяного чувства. Я никогда никого не жалел с такой силой. Отодвинул протокол психиатрического обследования, который недавно выучил наизусть. И инстинктивно сменил русло и начал расспрашивать Фриду о сыне. Череда бесконечных вопросов о психиатрических симптомах слишком отдавала клиницизмом, и задавать их сейчас было бы слишком бессердечно.

Какой он был? Какую музыку любил? Какая была его любимая еда? Его звали Ангус, а друзья называли его Мангуст. Ему было 17, он обожал хип-хоп и компьютерные игры – совсем как я в отрочестве. Главной его драгоценностью были недавно приобретенные «деки» – ди-джейский проигрыватель для пластинок. Он подрабатывал после школы в местном супермаркете Scotmid (шотландский аналог британской сети Budgens) и почти все время и деньги тратил на редкие записи. Чем больше она делилась со мной нежными воспоминаниями, тем длиннее становились промежутки между приступами рыданий. А все необходимые вопросы я задал потом, между делом. Лет через 10, когда я проходил очередной тренинг по психиатрии для младшего медицинского персонала, меня научили вставлять нужные вопросы в диалог словно бы невзначай, а не зачитывать подряд. Я не знал этого, когда разговаривал с Фридой о Мангусте, но послушался интуиции.

Потом, когда я докладывал об этом случае доктору Портеру, мне удалось соотнести рассказы Фриды с реальными симптомами. Пока я говорил, в голове всплывали обрывки фраз из учебников, и в конце концов замерцала диагностическая лампочка. Навязчивые образы – это же флешбеки, психологическое репереживание!

– Эти жалобы у нее слишком давние, чтобы объяснить их типичным переживанием горя, – сказал я доктору Портеру за кофе. – У больной посттравматическое стрессовое расстройство.

Доктор Портер был не просто первым в моей жизни врачом, который разрешал пить кофе во время врачебной конференции: он еще и приносил его всей своей команде. Мне было интересно, все ли психиатры такие душки.

– Хорошо. Еще что-то?

– Мне кажется, у нее клиническая депрессия. Ну, то есть расстройство адаптации, которое прогрессировало до клинической депрессии.

– На каком основании?

– У нее недостаток энергии и мотивации, расстройства внимания и, вероятно, ангедония.

Последний симптом – это невозможность получать удовольствие от прежних занятий, главный признак депрессии.

– Какие вы предлагаете варианты лечения?

Я начал сыпать ответами, чего сам от себя не ожидал.

– Когнитивно-поведенческая терапия, десенсибилизация и переработка движением глаз, антидепрессанты.

– Какой антидепрессант показан при посттравматическом стрессовом расстройстве?

– Хм… пароксетин?

– Хорошо. – Доктор Портер кивнул.

– И еще я думаю, что у нее агорафобия. Она боится выходить из дома.

– Осторожнее. Думаю, избегание у Фриды связано с ПТСР. Все, что напоминает о сыне, вызывает флешбеки, поэтому она их избегает.

Это было более логично.

– Не забывайте, в психиатрии нельзя ничего переусложнять. Избыточная диагностика всегда ставит на человеке клеймо и редко помогает. Главное – будьте проще.

«Проще? – подумал я. – Это про меня!»

Я вышел из отделения со смешанными чувствами. Моя поверхностная студенческая жизнь, полная развлечений, окружала меня словно коконом, а вкус страданий Фриды, зрелище трагедий реального мира пробило брешь в этой оболочке. А еще у меня возникло совершенно новое ощущение. Я почувствовал себя врачом. И понял, что психиатрия – одна из немногих медицинских специальностей (в эту категорию я бы включил еще врачей общей практики), где личные отношения и умение вести себя у постели больного – не просто приятное дополнение, а необходимое условие успеха. Когда имеешь дело с кардиохирургом, конечно, хочется, чтобы он был вежливым и приятным в общении, но главное – чтобы он как следует провел операцию, а остальное не так уж важно. В психиатрии все иначе. Я понимал, что это скорее искусство, чем наука. Что произойдет – впустит вас больной в свой интимный и иногда даже параноидный внутренний мир или отвергнет – полностью зависит от ваших навыков коммуникации и умения сочувствовать.

Был у меня и более меркантильный мотив: несомненно, я умел налаживать связи с больными и вытягивать из них жалобы не хуже, а нередко и лучше моих однокурсников-медиков, не таких общительных. Я обнаружил в себе особый талант – все, кто оказывался передо мной, чувствовали себя легко и непринужденно независимо от жизненных обстоятельств и демографических особенностей, от молоденького члена банды с шизофренией и юной девушки, которая пыталась устроить себе передоз, чтобы отомстить бойфренду за измену, до старушки с деменцией. Я умел очаровывать, обезоруживать и исподволь заставлять собеседника выдавать, что он чувствует. А мои соученики, которые усердно учились и давали нам с друзьями фору на экзаменах, нередко были склонны к замкнутости и чопорности в общении. Не знаю, в чем дело, – возможно, сказались бесконечные разговоры о душе с кем попало в клубах драм-эн-бейс в предыдущее четыре года в университете (иногда мы были все в поту, а иногда голые по пояс). Преисполнившись уверенности в себе, я ощутил жажду знаний.

Меня увлекали все эти странные симптомы – от кататонии и закупорки мыслей до так называемой скачки идей. Я был очарован болезненной ненормальностью. Впервые в жизни я учился ради себя самого, а не для того, чтобы угодить родителям, и не в страхе перед предстоящими экзаменами. Каждая психиатрическая жалоба, каждый симптом и синдром, о которых я узнавал, становились потенциальной деталью головоломки, которая когда-нибудь позволит поставить диагноз. Кроме того, я хотел узнать все о всевозможных медикаментах и о том, как они влияют на рецепторы, нейроны и нейромедиаторы, чтобы пополнять свой арсенал вариантов лечения.

Я был новоиспеченный врач 24 лет от роду. И чувствовал, что, вместо того чтобы сразу начать работать по специальности, надо сначала выбить из организма кое-какую дурь. Для этого, помимо ненужной интернатуры по хирургии, понадобилось еще полтора года колесить по Австралии. Там между дежурствами в приемном покое и на психиатрическом отделении я впитывал в себя образ жизни антиподов. Я имею в виду сетчатые майки, миниатюрные пивные кружки, барбекю и пляжный отдых (хотя работать над загаром мне, понятно, не требовалось). Разумеется, на собеседованиях при приеме на работу я утверждал, что сделал перерыв в учебе с благородной целью расширить горизонты и познакомиться с чужой культурой, а еще – погрузиться в принципиально иную систему охраны психического здоровья, чтобы в полной мере объективно оценить неповторимость нашей. Но на самом деле не могу отрицать, что еще я уклонялся от неизбежных бесконечных экзаменов, без которых невозможно взбираться по иерархической лестнице профессии психиатра, и в том числе – от приемных экзаменов в Королевскую коллегию психиатров, профессиональную организацию, которая занимается обучением и повышением квалификации, а также задает и повышает стандарты в Великобритании. Я умудрялся обойти эти обязательные для всех ступени, в течение нескольких лет занимаясь всевозможной независимой практикой, не требующей дополнительного обучения. За годы, предшествовавшие работе с правонарушителями, я решил самые важные личные вопросы и миновал кое-какие вехи. Возможно, это убедило меня, что торопиться с профессиональным ростом не стоит. Мне перевалило за 30, я купил квартиру в Ислингтоне (благодаря существенной помощи родителей и сестры), влюбился и женился. И даже обзавелся золотым зубом и первой татуировкой.

В 2010 году я вступил в мир судебной психиатрии, и мне уже удалось с грехом пополам сдать все экзамены, которых я раньше избегал. Я проходил базовое обучение на старшего штатного врача – это низшая позиция для дипломированных врачей, отбывших обязательный срок в качестве мальчиков для битья в хирургии и других направлениях медицины. Программа предполагала цикл полугодовых интернатур по разным специализациям в рамках охраны психического здоровья в разных больницах и клиниках. Это было до того, как я с головой погрузился в последипломное образование и стал специализироваться по работе с психически больными правонарушителями в качестве врача без квалификационной категории (что дало мне возможность пройти дополнительное обучение и стать консультантом). Если прибегнуть к аналогии с хлопьями для завтрака, обучение на старшего штатного врача – это как хлопья-ассорти, где всего понемножку, а обучение на врача без квалификационной категории – это как огромная коробка вкусных, хрустящих, но совершенно однородных хлопьев.

Когда я приступил к первой полугодовой интернатуре по судебной психиатрии, друзья и родные постоянно спрашивали меня, в чем состоят мои непосредственные обязанности. Должен признать, я не вполне понимал, что требуется в этой области, даже когда уже начал работать. И по-прежнему предавался кое-каким фантазиям в духе всего, чего насмотрелся по телевизору.

Глава вторая. Чем я занимаюсь (и чем не занимаюсь)

Психиатры осматривают больных, ставят диагнозы и лечат психические болезни. У психиатров много разных специализаций – подобно тому как хирурги специализируются на разных частях тела. Так много, что сколько ни ломай голову, всех не упомнишь, и у каждой свои приемы лечения особых категорий душевных расстройств. Самая распространенная порода – взрослые психиатры общей практики. Есть также и психиатры-геронтологи, специализирующиеся по пожилым пациентам, и специалисты по зависимостям. Судебные психиатры – словно соседний биологический вид: мы осматриваем, лечим и реабилитируем правонарушителей, как правило, совершивших насильственные или сексуальные преступления. Сюда и влечет того, кто страдает нездоровым пристрастием к гангста-рэпу и боевикам. Кроме того, иногда мы выступаем в качестве свидетелей-экспертов и консультируем судей и присяжных во время уголовных процессов, если те или иные обвиняемые страдают психическими отклонениями (или есть основания предполагать, что страдают).

В противоположность расхожим представлениям, в том числе своим собственным, я быстро узнал, что судебные психиатры никогда не суются на место преступления. Усталые детективы из отдела убийств в телесериале, отхлебнув кофе, просят верного помощника отправить «на криминалистическую экспертизу» пули, а обаяшка Дик ван Дайк заглядывает в местный морг и велит проделать «криминалистическую экспертизу» трупа, но на самом деле это разные экспертизы – баллистическая и патологоанатомическая соответственно. Слово «криминалистика» часто связывают именно с раскрытием преступлений. Английское слово forensics – криминалистика – происходит от латинского forēnsis, «перед форумом»: в Древнем Риме обвинения в уголовных преступлениях обсуждались публично, перед народным собранием, – нечто вроде предшественника современного уголовного процесса. Этот термин очень широк и охватывает и само преступление, и правоохранительную систему, и суды как таковые. Задача судебной психиатрии – сопоставить психическую болезнь и виновность в правонарушении. Для этого обычно нужно оценить психическое состояние правонарушителя во время преступления, изучив улики после него. Необходимо расшифровать факторы риска, которые могут подтолкнуть человека к насилию в дальнейшем, и снизить их в процессе интенсивной долгосрочной реабилитации и лечения. Так что речь идет практически о чем угодно – но только не о раскрытии преступлений.

Мы не можем вычислить, убил ли полковник Кетчуп профессора Хайнца канделябром в кухне. Но после того как полковнику выдвинут обвинение, мы можем понять, какие личностные черты и психотические симптомы заставили его поступить настолько жестоко и импульсивно, оценить, можно ли признать его виновным, и реабилитировать, чтобы он перестал представлять опасность для общества и мог в него вернуться.

Не входит в обязанности судебного психиатра и составление психологического профиля преступника. Эта практика позволяет помогать полиции выявлять вероятных подозреваемых или связывать преступления, совершенные одним и тем же преступником. Кроме того, она предсказывает будущие действия преступника в целом (иногда, судя по программам, которые я видел, при помощи телепатии).

«Судя по тому, как этот человек дразнит следователей, он нарцисс и, вероятно, работает в рекламе».

«Он совершает преступления все чаще, они становятся все более жестокими. Он осмелел; думаю, суперинтендант, следующее нападение будет совершено средь бела дня».

Вот примеры фраз, которых я никогда не произносил.

С моей точки зрения, составление профиля преступника – это в лучшем случае псевдонаука, а в худшем – мошенничество, хотя некоторые люди (но не квалифицированные судебные психиатры) сделали в нем карьеру. Его польза, надежность и обоснованность не подтверждаются ни научными данными, ни исследованиями. Оно исходит из предположения, что преступники ведут себя предсказуемо. А еще – что их образ действий и мотивация последовательны, как у каждого конкретного правонарушителя, так и у преступников вообще. Я читал сотни разборов случаев, где перечислены все подробности преступлений, в том числе совершенных одним и тем же человеком, и обсуждал мыслительные процессы обвиняемых с ними самими – и должен с уверенностью сказать, что закономерности и правда могут быть. Но их может и не быть с тем же успехом. Многие тяжкие преступления – это хаос, случайность и оппортунизм. По моему скромному мнению, в них нет ни последовательности, ни даже данных, позволяющих предсказать профиль преступника.

Среди самых нашумевших преступлений, в расследовании которых эта черная магия помешала полиции, было убийство Рейчел Никкелл. Июльским утром 1992 года мисс Никкелл, бывшая модель 23 лет, подверглась нападению, когда выгуливала собаку вместе со своим двухлетним сыном в Уимблдон-коммон. Ее изнасиловали и нанесли 49 ножевых ранений. Главным подозреваемым был некий Колин Стагг, однако у полиции было мало улик, которые связывали бы его с местом преступления. Поэтому детективы обратились к знаменитому психологу-криминалисту, чтобы составить профиль убийцы, и Стагг ему соответствовал. Тогда психолога попросили помочь организовать ловушку для Стагга: привлекательная женщина-коп должна была подружиться со Стаггом, кокетничать с ним, чтобы заставить его проболтаться и рассказать о своих жестоких фантазиях, а может быть, и признаться в убийстве. Задачей приманки было все это записать. Стагг в некоторой степени попался на эту удочку, но в убийстве мисс Никкелл не признался. Однако его все равно осудили. Как говорит нынешняя молодежь, «Л – Логика». В ходе процесса судья в Олд-Бейли не оставил от обвинения камня на камне и заявил, что полиция попыталась обвинить подозреваемого при помощи «обмана самого возмутительного и отвратительного свойства». Критике подверглись и полиция, и психолог-криминалист (которого впоследствии Британское психологическое общество призвало к ответственности за нарушение профессиональной этики, впрочем, дело заглохло). В июле 2006 года, пересмотрев улики, полиция допросила Роберта Нэппера, осужденного за убийство, у которого был синдром Аспергера и параноидная шизофрения, в Бродмурской больнице, где он лечился уже 10 лет. Его уже обвинили в очень похожем убийстве другой молодой женщины, Саманты Биссет, и ее четырехлетней дочери в ноябре 1993 года. На суде он признал себя виновным в непредумышленном убийстве мисс Никкелл, сославшись на ограниченную вменяемость. Судья постановил, что Нэппер останется в Бродмурской больнице пожизненно.

Во всем этом криминалистическом фиаско меня особенно огорчает, что гибель Саманты Биссет и ее четырехлетней дочки можно было бы предотвратить, если бы эта жульническая операция с ловушкой на преступника, которую возглавлял якобы специалист по профилям, не направила полицейских на ложный путь.

Еще одна область, в которой мы не задействованы, вопреки моим представлениям в те времена, когда я только вступал в океан судебной психиатрии, – это допросы подозреваемых. Эта картина – вот ты сидишь за столом напротив подозреваемого в убийстве, а полицейские за односторонним зеркалом смотрят и не верят своим глазам, как ты играешь в интеллектуальные шахматы, чтобы заставить этого скользкого типа, преступного гения, оговорить себя, – и правда соблазнительна. Я уверен, что опытные детективы отточили свои навыки и натренировались в психических играх настолько, что им это по силам. Но если я и обладаю какими-то способностями в этой области (что крайне сомнительно), то исключительно благодаря тому, чего нахватался из детективных сериалов на «Нетфликсе». Если кладешь перед обвиняемым ручку, а он не берет ее, не играет с ней, слишком спокоен, ведет себя бесстрастно и расчетливо – он определенно, на сто процентов виновен. Или, наоборот, невиновен? Короче говоря, подобные приемы в моей профессии не применяются – никогда, ни при каких обстоятельствах.

При всем при том я и в самом деле во время осмотра пациентов высматриваю закономерности и признаки последовательности действий. Безусловно, не редкость, чтобы обвиняемые симулировали психическое расстройство. Но я делаю это для выявления симптомов, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, а не для того, чтобы вытянуть признание в убийстве.

Меня и сегодня часто просят углубиться в дебри психики серийных убийц и террористов и объяснить их поведение. В частности, меня пригласили на подкаст о Теде Банди, американском серийном убийце и насильнике, который, как полагают, в 70-е годы прошлого века убил 28 женщин, а может быть, и больше. Я предположил, что ему были свойственны поверхностное обаяние, грубое пренебрежение правами окружающих и скользкая манипулятивная натура психопата. Ведущей этого было явно недостаточно, и она прозрачно намекала, что я должен объяснить, почему Банди совершил десятки изнасилований и убийств, как будто это я был на скамье подсудимых. Как я ей и сказал, сомневаюсь, что есть какой-то ответ, который имеет смысл для кого бы то ни было, кроме самого Теда Банди. За свою профессиональную жизнь я обследовал нескольких преступников, совершивших по нескольку преступлений и терактов. Почти всегда это были первичные обследования с целью исключить острые тяжелые психические болезни, чтобы установить, что обвиняемый подлежит обычной процедуре уголовного следствия и суда. Если никаких психических болезней не обнаруживается, значит, лечить тут нечего, поэтому мои услуги и экспертные знания не нужны. К счастью, подобные злодеяния случаются редко. Но чтобы они были вызваны симптомами психического заболевания, а не просто ненавистью, – нет, скорее уж рак на горе свистнет. Несколько раз, в том числе в прямом эфире на радио, меня спрашивали, что движет серийными убийцами и террористами. Истина заключается в том, что ответ на эти вопросы лежит вне компетенции психиатрии, а скорее в области криминологии.

Казалось бы, резонно предположить, будто сами действия серийных убийц и террористов доказывают, что они душевнобольные. Тут все сводится к тому, как определить психическую болезнь. Если считать, что фантазии об убийстве или ненависть к иноверцам у крайних фундаменталистов, а также решимость претворить их в действие, – это автоматически психическая болезнь, тогда да, очевидно, все эти люди больны. Однако для психиатра ненависть, злоба, фашизм и даже религиозный фанатизм сами по себе не психиатрические симптомы. О болезни можно говорить лишь в исключительных случаях, когда эти чувства и идеи порождаются или служат внешним выражением какого-то психического расстройства. И только те, кто принадлежит к этой крошечной категории, в принципе могут стать нашими пациентами.

Один из первых случаев, которыми я занимался в составе своей группы во время первой интернатуры, и был примером такого редчайшего стечения обстоятельств.

Глава третья. Зачем террористу психиатр?

Мистер Стиви Макгрю был угрюмый склочный шотландец лет 55, он вел жизнь уединенную и даже замкнутую. «Индексными правонарушениями» (то есть теми, которые вынудили направить его в психиатрические службы) были телефонное хулиганство, рассылка электронных писем с угрозами и попытка изготовления взрывного устройства. Когда я познакомился со Стиви – это было во время моей первой интернатуры по судебной психиатрии в 2010 году на севере Лондона, – ему уже были предъявлены обвинения, после чего он был направлен в специализированную психиатрическую клинику.

Мне иногда приходилось обследовать потенциальных террористов, и Стиви был из них единственным, кто действительно страдал психозом. Тогда я по наивности таскал с собой кучу учебников, ошибочно предполагая, что у меня будет минутка позаниматься между обследованиями. В тот день по пути в общее психиатрическое отделение для взрослых у меня вышел трагический инцидент с участием плохо подогнанной крышки от пластикового контейнера и большой порции салата. Мало того что я погубил книги на сотню фунтов, еще и ланч был безвозвратно утрачен.

До сих пор Стиви сталкивался со службами охраны психического здоровья года за три до нашей встречи, когда проникся убеждением, что проезжающие по улице машины, в номерах которых есть буквы из его фамилии, издеваются над ним. Это «бредовое восприятие» – совершенно нормальное восприятие, которому человек приписывает ошибочное значение. Стиви набросился на одну из машин с бейсбольной битой (а это, между прочим, был «Порше», не что-нибудь!) и попал в участок. Затем прямо из зала суда его отправили на принудительное психиатрическое лечение, и он попал в то самое общее психиатрическое отделение, где мне через несколько лет предстояло его обследовать. У Стиви диагностировали шизофрению, прописали антипсихотические препараты, через месяц-другой ему стало лучше, и его выписали. Дело в шляпе. На какое-то время.

Дома Стиви должен был в обозримом будущем принимать таблетки каждый день. Он сказал мне, что от лекарств у него «словно муравьи в штанах» – то есть его мучает непреодолимое желание постоянно ерзать на месте, которое можно преодолеть, только если походить туда-сюда или «покрутить бедрами, как Элвис». Это широко известный побочный эффект некоторых антипсихотических препаратов, хотя наши психиатрические описания несколько менее образны, чем жалобы Стиви. Акатизия. Она связана с блокировкой допамина – химического вещества в мозге, которое контролирует движения, а кроме того, связано с развитием шизофрении. Стиви принимал таблетки неаккуратно. Пациенты поступают так сплошь и рядом, и для психиатров это сущее проклятие. Но ведь больных можно понять. Я и сам не стал бы принимать таблетки с побочными эффектами от болезни, которой сам у себя не замечаю, выражающейся в симптомах, в которые я не верю, и диагностированной врачом, которому я не доверяю. Стиви признавал, что насмешки транспортных средств только у него в голове, и делал вывод, что, коль скоро он не обращает внимания на глумливые номера, принимать эти неудобоваримые снадобья ему ни к чему.

Прошло года два после того, как Стиви перестал принимать антипсихотические средства, и ему ни с того ни с сего позвонили из маркетинговой компании с просьбой дать отзыв на семинар по возобновляемым источникам энергии, который он якобы недавно посетил. Стиви в жизни не бывал на подобных мероприятиях и испугался, когда звонивший назвал его персональные данные, в том числе адрес и номер национального страхования. Это напугало бы до полусмерти кого угодно, в том числе и нас с вами, но мы, скорее всего, выругались бы, вероятно, повесили бы трубку, взяли бы себе на заметку, что нас пытались обмануть, и занялись бы своими делами. Однако Стиви был убежден, что правительство нарочно слило его персональные данные, поэтому он позвонил с жалобой в Бюро консультации населения (это британская организация, которая специализируется на информировании по юридическим вопросам, долгам, правам потребителей, жилищным спорам и другим проблемам). Несколько дней он по несколько часов проводил у телефона, пытаясь получить удовлетворительный ответ, однако, по его словам, ему либо вообще не отвечали, либо заставляли ждать ответа, либо не перезванивали, хотя обещали. Стиви все сильнее распалялся и был уверен, что в бюро его дурачат, а значит, наверняка тоже участвуют в заговоре. И его паранойя только усугубилась, когда наконец он получил электронное письмо из бюро, в котором его фамилию написали с ошибкой. Стиви обратился в полицию, где ему, естественно, отказали, и тогда он начал бомбардировать бюро все более агрессивными электронными письмами. В конце концов он перешел к прямым угрозам убийства сотрудников. В материалах дела, которые мне передали, были распечатки примерно трехсот его имейлов, хотя, пожалуй, мне и одного было достаточно, чтобы составить представление. В темах писем значилось: «Ваша жизнь в опасности. Сегодня я взорву бомбу в вашем кабинете!» и «Даю слово, что весь ваш отдел погибнет жуткой смертью!»

Тут уж полиция обратила на него внимание. При обыске в его квартирке обнаружили бытовую химию, из которой, как известно, можно изготовить взрывчатку. При мысли о том, к чему все это могло привести, я только ежусь.

Навещать Стиви в обычной палате было как-то странно. Я провел в специальной психиатрической клинике в своей новой роли всего две-три недели, но уже привык к избыточным мерам безопасности. А у этой палаты была всего лишь одна тоненькая голубая дверь с хлипким замком, который, похоже, можно было взломать пинком, а больше, собственно, ничего не мешало больным сбежать в большой мир. Посетителей не обыскивали, более того, в отделении содержались и мужчины, и женщины. Парадоксальным образом обстановка здесь казалась почему-то опаснее, чем на моей обычной работе. К моему изумлению, Стиви, мужчина деликатного сложения («хиляк», если пользоваться его лексиконом), горбатым носом и редеющей шевелюрой, мог даже самостоятельно принести в комнату для бесед чашку с очень горячим кофе. Очевидно, о моем визите его не предупредили. Оказалось, что он человек довольно колючий, а особенно его разозлило, что я помешал ему спокойно выпить капучино. Он был в паранойе и изучал мое удостоверение битых три минуты с гаком – на 2 минуты 49 секунд дольше, чем вахтер на входе.

Похоже, его встревожило, что мне заранее прислали все материалы, касающиеся его предполагаемых преступлений, и он постоянно спрашивал, как именно их прислали и были ли они защищены паролем. Он ершился, постоянно перебивал меня и нарочно не давал мне договорить ни одной фразы. Именно такой тактики сознательно придерживались барристеры, подвергавшие меня перекрестному допросу много лет спустя, когда я уже стал свидетелем-экспертом.

Стиви бросил мое удостоверение мне на колени.

– Психиатриня у меня уже есть. Да и без этой балаболки обойдусь. Вы-то мне зачем?

– Законный вопрос, мистер Макгрю.

Чтобы не показаться бесцеремонным, я обычно обращаюсь по фамилии к клиентам, с которыми беседую только один раз, но если подолгу лечу их в своем собственном отделении, то по имени.

– Юристы направили вас к нам, чтобы получить заключение судебных психиатров. Вас, конечно, должны были предупредить…

– Так что, у моей психиатрини даже мозгов не хватит выдать заключение? Вы это хотите сказать?

– Нет. Просто мы – специалисты по тому, как психические болезни связаны с преступлениями.

– А, выходит, я псих, да? И вдобавок еще и преступник? Похоже, доктор, вы уже выдали свое заключение. – Он поставил кофе на стол и медленно, саркастически похлопал мне. – Выдающаяся работа, должен сказать. У вас есть визитка? Я бы порекомендовал вас этим козлам из Бюро консультации населения.

Пока я обследовал Стиви, мне пришли в голову две мысли. Первая – что его убеждения, по-видимому, бредовые, а следовательно, их можно лечить. Бред – это твердая непоколебимая убежденность, строящаяся на непонятных основаниях, не поддающаяся логической аргументации и противоречащая объективным данным. Кроме того, она никак не связана с особенностями происхождения человека – ни с местом его рождения, ни с его культурой и образованием: эта оговорка призвана исключить все те экзотические представления, которые «прививают» в тех или иных сообществах, поскольку они не имеют отношения к психическим расстройствам. Таковы, например, принятая среди сайентологов несколько парадоксальная вера в то, что психиатрия как таковая – мошенничество, или убеждение некоторых сектантов, будто все иноверцы заслуживают казни, а также укоренившееся в некоторых слоях общества представление, будто ярко-оранжевый искусственный загар – это красиво. Бред характерен для определенных болезней («патогномоничен», как выражаются психиатры), а именно для психотических расстройств. Вторая моя мысль была обо всех тех случаях, когда всевозможные организации заставляли меня бесконечно висеть на телефоне и не перезванивали, хотя обещали (и обо всех фантазиях, которые у меня, вероятно, возникали по поводу того, как можно привлечь их внимание).

Я сделал вывод, что хотя Стиви находится в пограничном состоянии, он не способен участвовать в судебном процессе. Он был настолько погружен в свои представления о том, что он мишень и потерпевший, что оказался не в состоянии усваивать и перерабатывать любую другую информацию, в том числе и все, что относится к его делу. Я не участвовал в лечении Стиви после первого обследования, однако его случай заинтересовал меня, и я переписывался с его психиатром из больницы по электронной почте, чтобы отслеживать шаги Стиви по пути к выздоровлению. Его врач была достаточно благоразумной, чтобы попробовать другие антипсихотические препараты с более мягкими побочными эффектами, а это, естественно, снижало риск, что в дальнейшем Стиви прекратит лечиться (из-за муравьев в штанах или чего-то еще). После нескольких месяцев лечения он по-прежнему считал себя жертвой. По-прежнему считал, что с ним плохо обошлись и должны были перезвонить. Однако – и это важно – его больше не одолевали навязчивые мысли о заговоре против него. Теперь он считал, что поведение служащих Бюро консультации населения было просто непрофессиональным. Бредовые идеи о предательстве и стараниях навредить были искоренены. А значит, Стиви мог продолжать жить как прежде, не мучаясь постоянным страхом преследования, а главное – избавившись от неутолимой жажды мести.

Должен отметить, что в случае Стиви меня особенно восхищала его способность оправдывать свои действия. «Я пошел на такие крайние меры и писал эти письма только для того, чтобы эти козлы перестали меня игнорировать». Он напирал на то, что все химикаты, которые он скопил у себя дома, не предназначались для взрывчатки, не были незаконными, а покупал он их просто для применения в хозяйстве. Его барристер успешно отстоял эту точку зрения в суде, и обвинения в изготовлении взрывчатых веществ были сняты. (Серьезно?! Антисептик для бассейна, хотя никакого бассейна у Стиви не было?!) Это называется «внешний локус контроля» и сводится к отказу брать на себя ответственность. Такое часто встречается у правонарушителей – так они находят своим поступкам внутреннее обоснование, даже если не страдают психическими расстройствами. За время работы я скопил целую коллекцию утверждений обвиняемых, которые иллюстрируют эту любопытную психологическую аномалию:

«Если бы государство не перестало выплачивать мне пособие, мне бы не пришлось идти грабить дома».

«Вообще-то приятелю не стоило просить меня подержать его нож».

«Доктор, это все виски. От него я становлюсь раздражительным, а она начинает мне возражать. На самом деле это было неизбежно».

Случай Стиви и его мотивы совсем не такие, как у подавляющего большинства террористов. Наглядным примером может послужить Дилан Руф, американский расист, который устроил стрельбу в церкви в Чарльстоне в штате Южная Каролина 17 июня 2015 года. В прошлом у него были и алкоголизм, и наркомания, и мелкое хулиганство, но у него не нашли никаких психических отклонений, которые заставили бы его утратить связь с реальностью, а главное – избавили бы его от уголовной ответственности. Да, он предположительно говорил, что «черные захватывают мир», а его действия, очевидно, были вызваны глубоко укоренившимися расизмом и ненавистью. Но, строго говоря, его убеждения, даже самые омерзительные, не были бредовыми. Их породила не болезнь, поэтому их не изменили бы никакие лекарства и никакая психотерапия.

У многих преступников, от мелких хулиганов до серийных убийц, есть тяжелые пороки характера, от сниженной эмпатии до нарциссизма. Вернемся к милахе Теду Банди: отменный пример подобного рода. Его поверхностная харизма, неискренность, бестрепетность, патологическая эгоцентричность и отсутствие совести сделали его эталоном человека, способного вести двойную жизнь. У него были длительные отношения с женщинами, он учился в колледже и строил политическую карьеру – и все это время совершал зверские убийства. Внешняя привлекательность и общительность помогали ему завоевать доверие жертв и в некоторой степени очаровывать даже профессиональных юристов и правоохранителей – черты хрестоматийного психопата. Некоторые преступники могут перейти за грань расстройств личности – это глубокие стойкие пороки природного темперамента и натуры человека. Расстройства личности, в том числе психопатия, это не измененные состояния сознания и с медицинской точки зрения представляют собой именно расстройства в противоположность психическим болезням. Иногда их можно лечить, но нужны годы интенсивной терапии, а лекарства при них бесполезны.

Вопреки общему размытому ореолу личностных пороков, подавляющее большинство тех, кто совершает жестокие преступления, в том числе серийные убийства и террористические акты, делают это вне контекста подлежащей диагностике, понятной с биологической точки зрения, химически обратимой и исцелимой психической болезни. Точно так же как большинство озлобленных человеконенавистников – религиозные фанатики, фашисты крайне правого толка или тот старикашка по соседству, который отказался возвращать мне футбольный мяч, когда я был маленький, – не страдают психическими расстройствами. Быть экстремистом, как и провокатором, и чудаком, – этого недостаточно.

Судебные психиатры не помогают людям вроде Дилана Руфа и не снижают риск преступлений в будущем, с этой задачей лучше справляются органы уголовного правосудия и надзора за условно осужденными. Мы играем в обследовании таких людей лишь скромную роль – а после этого толку от нас не больше, чем от антисептика для бассейнов человеку, у которого никакого бассейна нет.

Глава четвертая. Побит при исполнении

Одним унылым сырым августовским утром, в понедельник, я приближался к концу основной части своего профессионального обучения. Я только что начал стажировку в качестве старшего врача в полузакрытом отделении специализированной клиники. Экзамены, которых я так боялся, остались позади. Следующей вехой было решить, какой специализации я посвящу ближайший год в качестве врача без квалификационной категории. После недельного вводного курса мне предстоял первый день на передовой. Мне очень хотелось произвести впечатление на коллег, поэтому я отправился в свое отделение, чтобы опросить некоторых больных перед врачебным обходом, который должен был состояться позднее. Я разговаривал с пациентом в уединенной комнате для бесед в углу отделения. Это был грузный молодой человек по имени Деннис, чье преступление – он впал в неистовство и несколько раз ударил брата ножом, поскольку слышал голоса, – не вязалось с его флегматичным видом. К счастью, брат-бодибилдер сумел скрутить Денниса прежде, чем тот успел по-настоящему тяжело его ранить, и ему потребовалось наложить всего десяток-другой швов на руки ниже локтя (воображаю, как неловко ему теперь будет каждое Рождество, если придется изображать Санта-Клауса для детишек). В целях безопасности все комнаты для бесед в отделении были снабжены прочными армированными окнами, чтобы нас было видно. Я заметил, что в окно заглядывает другой больной – высокий юноша, которого я явно заинтересовал. Он все стучал в окно, махал рукой и улыбался. И раз-другой даже дерзко мешал нашей беседе – врывался в дверь и выпаливал какие-то фразы на случайные темы, в основном касающиеся религии.

– Каждый может стать богом, но кто-то должен быть царем всех богов!

Я вежливо выпроваживал его вон.

Миг спустя он сунул голову обратно:

– Я говорю не про всех. Только про праведников.

Он, видимо, был убежден, что мы с ним друзья детства, и расспрашивал меня про крикетный матч, в котором мы якобы играли вместе. Я обращался с ним примерно как с теми, кто собирает деньги «на благотворительность» на улице, вырядившись в желтый жилет. Отворачивался, опускал голову, не обращал внимания.

Моя беседа с Деннисом позволила лишь пройтись по верхам. У меня была масса вопросов, особенно – откуда у Денниса убеждение, что брат телепатически внушал ему сделать татуировку пениса на щеке (психиатрический феномен, известный как «вкладывание мыслей»). Но все это должно было подождать до следующей диагностической беседы, когда у меня будет больше времени. А эта встреча была предназначена только для того, чтобы я представился и составил самое общее представление о психиатрических жалобах Денниса (и, положа руку на сердце, произвел впечатление на нового руководителя практики). Я вышел из комнаты для бесед с самодовольной улыбкой на лице и блокнотом в руках, совершенно не подозревая, что сейчас произойдет. Юноша, который мне мешал, подбежал сзади, сильно ударил меня в висок и удрал. Все произошло так быстро, что я даже не сразу понял, что меня ударили. Просто очутился на полу оглушенный, и в виске у меня пульсировало. Медсестры помогли мне подняться, а нападавший тем временем скрылся в своей палате.

Я был не то чтобы потрясен. Вероятно, потому, что нападение было таким внезапным, у меня не было времени осознать опасность. Но я знал о нескольких своих коллегах, которые серьезно пострадали на работе. Более того, и месяца не прошло с тех пор, как какой-то психотик запер другого старшего врача, женщину, в комнате для бесед, поскольку у него был бред, что она на самом деле сотрудница социальных служб под прикрытием. Он не выпускал ее и требовал рассказать, где сейчас его маленький сын, которого забрали на усыновление. Физического вреда нападавший не причинил, но сотрудникам отделения пришлось больше получаса вести с ним переговоры через окно, прежде чем он все-таки выпустил мою коллегу. С ее головы не упало ни волоска, но последствия травмы не замедлили сказаться. Теперь она каждую неделю брала отгулы из-за стресса, все больше и больше, и восстановление в конечном итоге заняло больше двух месяцев. Было любопытно наблюдать, как коллеги, в том числе и я, мало-помалу утрачивают сочувствие к ней. Нас, старших врачей, кроме нее, было пятеро, и нам приходилось распределить между собой и ее больных, и дежурства – вечерние, ночные и по выходным.

Когда на человека совершают физическое нападение, это может сильно сказаться на всей его жизни, уверенности в себе и профессиональной деятельности – и обычно сказывается. Лично я просто почувствовал себя посмешищем. И для больных, и для сотрудников я перестал быть одним из новых врачей и превратился в нового врача, которого стукнули по голове. Впоследствии оказалось, что ударивший меня юноша страдал шизоаффективным расстройством, и у него был особый бредовый синдром ложного узнавания – так называемый синдром Фреголи, бредовое убеждение, при котором чужие люди кажутся знакомыми. Это и толкнуло пациента на преступление, из-за которого он оказался в больнице: он вошел в первое попавшееся кафе, схватил стул и швырнул его в ничего не подозревающую компанию незнакомых людей, решив, что они – полицейские под прикрытием, те самые, которые арестовали его несколько лет назад. Утром он пришел к убеждению, что я на самом деле его переодетый одноклассник, который когда-то травил его. Я не держу на него зла. С его точки зрения он действовал оправданно. А поскольку через несколько минут после нападения на меня он в целом успокоился, его не пришлось отправлять в изолятор, однако дозу медикаментов ему повысили. Хотя лечил его не я, мне приходилось то и дело сталкиваться с ним в отделении. К чести его надо сказать, что один раз он даже попытался извиниться, но у него было еще и формальное расстройство мышления – это такой симптом психоза, когда мысли текут путано и обрывочно.

– Да-да, доктор. Вы тот с крикета, а не этот, другой. Такого не должно было произойти, но как разобраться, кто играет в крикет, а кто на самом деле бог или нет. Если все мы боги, вам не стоит сердиться на меня.

Думаю, это соображение было главным.

Теперь я, конечно, знаю, что на самом деле мне нужно было, как только я вошел в отделение, сообщить остальным сотрудникам, что я здесь, и спросить, нет ли среди больных возбужденных и непредсказуемых. После того как юноша вторгся в комнату для бесед один-два раза, я должен был прервать беседу с Деннисом и сообщить медсестрам, которые каждый день работали с пациентами. А они гораздо лучше меня знали, нужно ли беспокоиться, если нападавший так сосредоточился на мне.

Хорошо, что опыт позволил мне как следует затвердить эти уроки и со временем выработать инстинкт, который просыпается каждый раз, когда я вхожу в охраняемое отделение. Честно говоря, я мог бы еще тогда догадаться. Я только что прошел вводный курс для новых сотрудников специализированных отделений, где нас целую неделю учили всему, включая стратегии безопасности. Сплошная череда докладов и слайдовых презентаций. А я отвлекался на бесплатные пончики и кофе у дальней стены класса. Между тем мое внимание должно было направляться туда, куда требует врожденное чувство самосохранения, а не забота об уровне сахара, углеводов и кофеина в организме.

Если бы я внимательно слушал, я бы узнал, что в специализированных отделениях меры безопасности распределяются на три категории: безопасность среды/физическая безопасность, социальная безопасность и процедурная безопасность.

Меры физической безопасности – это, в частности, ограда вокруг территории больницы, которая должна быть минимум 5,2 метра высотой и делается из очень частой проволочной сетки, чтобы по ней было невозможно взобраться, а также передать сквозь нее предметы вроде оружия и наркотиков. Все двери в отделении снабжены замками, у главных входов устроены шлюзы – две запертые двери, контролируемые электроникой, так что открываться они могут только по одной, – а в коридоре за ударопрочными пластиковыми или армированными окнами дежурят вахтеры или охранники. Они проверяют сотрудников между дверями, чтобы предотвратить побег каких-нибудь хитрых пациентов. Кроме того, сотрудники носят ключи на цепочке, всегда прикрепленной к ремню. Сплошь и рядом слышишь, как кого-нибудь из обычных сотрудников, которых все знают, отстраняли от дежурства за то, что они пришли на работу без ремня. Это делается для того, чтобы больные не могли схватить ключи и удрать (по крайней мере, без прицепленного к другому концу цепочки человека, который сильно снизит их мобильность и тем самым несколько затруднит весь процесс побега).

Социальная безопасность – это процесс установления доверительных отношений с больными. Чувство товарищества укрепляют не только вежливость, сочувствие и налаженная коммуникация, но и развлечения, устраиваемые прямо в отделении, – от бильярда и общих трапез до дискуссионных групп, где обсуждают свежие газеты. Над подобными встречами надзирают медсестры, поэтому они незаменимы в создании общей атмосферы в отделении.

Процедурная безопасность – это всевозможные протоколы, призванные минимизировать риск. Сюда входит обыск больных при поступлении и после возвращения, если их отпускали домой, регулярные анализы мочи на наркотики и иногда – неожиданные визиты полиции с собаками.

Разумеется, психиатрические отделения для правонарушителей – не то чтобы места, где нападения нужно ждать ежесекундно, но вероятность сохраняется. Частота вспышек насилия и других нежелательных инцидентов (сюда входят угрозы расправы, попытки захватить заложников, нанесение самим себе тяжелых увечий или поджоги) невелика, но сильно колеблется. Кроме того, она зависит от состава больных. Иногда среди пациентов царят относительная гармония и чувство товарищества. А иногда все совсем как в тюрьме – начинаются раздоры от плохо скрытого взаимного раздражения между двумя пациентами или больше, чьи пути когда-то, много лет назад, уже пересекались (до обидного великанская доля тех, кто регулярно попадает в нашу систему), до скандалов из-за состояния, в котором кто-то оставил общую уборную. Я был свидетелем кулачной драки из-за того, кто вчера вечером взял больше положенного, когда все скинулись на доставку еды. Никто не пострадал, но обоим участникам на две недели отложили очередной отпуск домой. Никакая тикка-масала с курицей, даже самая сочная и ароматная, безусловно, такого не стоила.

За время работы я видел, как в отделениях судебной психиатрии создаются клики пациентов, конкурирующих за вожделенное место альфа-самца. Я видел, как этот престол завоевывали и теряли соперники, распространявшие друг о друге сплетни, грозившие друг другу, устраивавшие физические поединки или просто соревнования за популярность. Однако я видел не только агрессию по отношению к сотрудникам, травлю других пациентов и контрабанду наркотиков, но и примеры невероятного сострадания и крепкой дружбы между больными. Видел, как пациенты покупали вкусненькое тем, у кого нет денег. Как пациенты, которые уже идут на поправку, не жалеют времени, чтобы объяснить что-то не таким осведомленным и зачастую нездоровым соседям – например, каковы побочные эффекты тех или иных лекарств или на что можно претендовать по закону о психическом здоровье. Я видел, как создавались многолетние союзы между людьми, оттиснутыми на обочину, людьми, которых сторонились и о которых забыли даже родственники, а уж общество тем более. Денниса, молодого человека, которого я обследовал в то первое утро в отделении судебной психиатрии, перестали отпускать домой после того, как у него был положительный анализ на марихуану. Из-за наркотика к нему вернулись приставучие голоса, которые велели ему нападать на всех подряд. До сих пор он им сопротивлялся, но теперь, очевидно, стал опасным для общества. Один из его соседей, тихий седобородый старичок по имени Шеймас, пошел по просьбе Денниса купить кое-каких мелочей и на свои деньги приобрел ему туалетные принадлежности, огромную шоколадку «Тоблерон» и журнал для бодибилдеров. Я не стал обращать внимания на то, какое это противоречие – покупать одновременно шоколадку промышленных размеров и журнал на такую тему, – и только спросил Шеймаса, почему он пошел на такие траты ради человека, с которым почти не разговаривал и который всего недели две назад угрожал ему.

– Деннис сам не знал, что говорит. Голоса сказали ему, что я нарочно израсходовал всю туалетную бумагу.

– Что ж, очень славно с вашей стороны заботиться о нем.

– Психическая болезнь – жуткая гадость. Я не слышал голосов много лет, но прекрасно все помню. Как привяжутся, так уж не отстанут. Прямо с ума сводят, док.

– Могу лишь представить себе.

– Да и чего на таких обижаться? Вы же не обиделись, когда вас стукнули по башке. – Он подмигнул.

– Ага, спасибо, что напомнили, Шеймас.

– Вы же сестричкам не расскажете?

Вообще-то мы не приветствуем, когда больные покупают что-то друг другу или берут взаймы. Это лишний повод эксплуатировать и травить слабых. Для такого нужно письменное разрешение врача, и все должно происходить под строгим надзором медсестер, а для этого требуется много бумажной работы и очередь. Впрочем, похоже, обойти это оказалось нетрудно.

– Вы не расскажете – и я не расскажу. – Я подмигнул в ответ.

Если бы в 12 лет, когда я был одержим восточными единоборствами после фильма «Малыш-каратист», мне сказали, что пройдет еще 20 лет и единоборства войдут в программу моего обучения, я был бы в полном восторге. Ежегодно судебные психиатры, как и все другие сотрудники подобных отделений, должны проходить «тренинг по контролю и удержанию». В каждой больнице это по-своему, но в одном отделении, где я работал, тренинг занимал каждый год целую неделю. Мы скакали в тренировочных костюмах и кроссовках, а инструкторы учили нас всему от приемов деэскалации до методов самозащиты. Мы учились силой удерживать и перемещать больных, причиняя им минимальный ущерб, при помощи серии захватов и блоков. Этот курс вызывал у меня смешанные чувства. Поскольку я циник от природы, я сразу сообразил, что тренинг оплачивает больница, а значит, если попытаться подать на нее в суд за травму на рабочем месте, руководство скажет: «А мы, между прочим, сделали что могли». Вдобавок в ту долю секунды, когда пышущий гневом больной с историей насильственных преступлений слышит голоса и подается к тебе со сжатыми кулаками и надо решить, что делать, бить или бежать, все приемы забудутся, как бы прекрасно ты их ни натренировал.

Меня часто спрашивают, чувствую ли я себя в безопасности при моей специальности. Да – практически все время. Обвиняемые, которых я веду в тюрьме или в суде, как правило, ведут себя хорошо, как только могут, они знают, что я пишу заключение, которое будет приобщено к материалам суда, поэтому в их интересах произвести хорошее впечатление. Исключение – те, кого система уголовного правосудия приводит в такое бешенство, что они обливают презрением любого ее представителя. Либо психически больные настолько, что уже не контролируют свои действия.

А вот больные, которые уже содержатся в психиатрических отделениях, – это тихий омут совсем с другими чертями. И в тюрьмах, и на суде обвиняемым нужно держать себя в руках всего час-другой во время обследования, но если они угодили в больницу, их поведение годами рассматривают под микроскопом. Они еще могут уступить требованиям судебного психиатра, поскольку именно он решает, можно ли отпустить их домой, а в конце концов и выписать. Те, у кого часто случаются вспышки, обычно недовольны установленными ограничениями (например, тем, что их отказались отпускать домой или запретили посещать групповые занятия из-за недавних эпизодов насилия), а также в случаях, когда анализ на наркотики оказывается положительным или после ссоры с другими больными. И не будем забывать, что яркие симптомы психических болезней, которые невозможно скрыть, тоже провоцируют насилие.

Опасность моей работы на самом деле сводится к статистическим играм. Даже если 95 процентов тех, кого я обследую, содержатся под стражей, я могу за одну рабочую смену побеседовать с двумя-тремя обвиняемыми в суде и опросить до десятка в тюремной больнице, а в отделении у меня 18 пациентов. Если я работаю с группой больных, которая была признана группой особо высокого риска, с историей насильственных нападений, рано или поздно произойдет взрыв. Словесные оскорбления и угрозы распространены гораздо больше, чем физическое насилие. Некоторые мои пациенты выросли в районах, где решать конфликты принято именно так. Я стараюсь не принимать это на свой счет. Рабочий день окончится, и я выйду за порог лечебного заведения, где произошла стычка, и вернусь домой к родным (и к своему драгоценному автомату для игры в «Street Fighter II»). А они – нет.