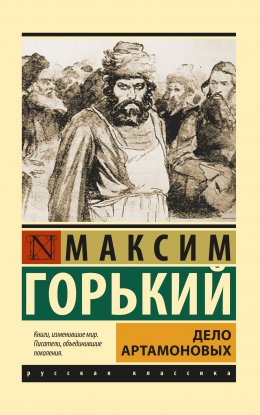

Читать онлайн Дело Артамоновых бесплатно

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

Ромэну Роллану

человеку,

поэту

I

Года через два после воли, за обедней в день Преображения Господня, прихожане церкви Николы на Тычке заметили «чужого», – ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи пред иконами, наиболее чтимыми в городе Дремове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой, глаза, и было отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.

Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили – прасол, другие – бурмистр, а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:

– Уповательно – из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав.

А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил:

– Видали, – лапы-те у него каковы длинны? Вон как идет, будто это для него на всех колокольнях звонят.

Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле; одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.

После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными, широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дремове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове, перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:

– Кто таков?

Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:

– Спросил он меня: что ж ты это какой безобразный? Глазищи у него злые, похож на разбойника.

Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ерданская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:

– Зовут – Илья, прозвище – Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело – не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа – в четвертом.

Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.

Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот Артамонов явился сам-четверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:

– Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.

Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить: фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего – Петр, горбатого – Никита, а третий – Олешка, племянник, но – усыновлен им, Ильей.

– Лен мужики наши мало сеют, – раздумчиво заметил Баймаков.

– Заставим сеять больше.

Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери; все они были очень разные: старший – похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей – кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.

– В солдаты одного? – спросил Баймаков.

– Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею.

И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:

– Выдьте вон.

А когда они тихо, гуськом один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал:

– Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.

Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками.

– Что ты, бог с тобой! Я тебя впервые вижу, кто ты есть – не знаю, а ты – эко! Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видал ее, не знаешь – какова… Что ты?

Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал:

– Про меня – спроси исправника, он князю моему довольно обязан, и ему князем писано, чтоб чинить мне помощь во всех делах. Худого – не услышишь, вот те порука – святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут, у тебя в городе, все знаю, четыре раза неприметно был, все выспросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел – не беспокойся!

Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя:

– Ты погоди…

– Недолго – могу, а долго годить – года не годятся, – строго сказал напористый человек и крикнул в окно, на двор:

– Идите, кланяйтесь хозяину.

Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал:

– Господи – помилуй! Что за люди? Сохрани от беды.

Он поплелся, пристукивая палкой, в сад, где, под липой, жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила:

– Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?

– Неизвестно. А где Наталья?

– За сахаром пошла в кладовку.

– За сахаром, – сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью. – Сахар. Нет, это правду говорят: от воли – большое беспокойство будет людям.

Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно:

– Ты – что? Опять неможется?

– Душа у меня взныла. Думается – человек этот пришел сменить меня на земле.

Жена начала утешать его.

– Полно-ко! Мало ли теперь людей из деревень в город идет.

– То-то и есть, что идут. Я тебе покамест ничего не скажу, дай – подумаю…

Через пятеро суток Баймаков слег в постель, а через двенадцать – умер, и его смерть положила еще более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему, они долго беседовали один на один; во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал:

– Вот – с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте – отдохну.

– Пойдем-ка со мной, Ульяна Ивановна, – приказал Артамонов и, не глядя, идет ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.

– Иди, Ульяна; уповательно – это судьба, – тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав – ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слезы движением длинных, красивых ресниц:

– Что ж, Митрич, видно, и впрямь – судьба; благослови дочь-то.

Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь, Артамонов толкнул сына, парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустились на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней, отеческой иконой в жемчугах.

– Во имя отца и сына… Господи, не оставь милостью чадо мое единое!

И строго сказал Артамонову:

– Помни, – на тебе ответ Богу за дочь мою!

Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола.

– Знаю.

И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на нее и сына, мотнул головою к двери:

– Идите.

А когда благословленные ушли, он присел на постель больного, твердо говоря:

– Будь покоен, все пойдет, как надо. Я – тридцать семь лет безнаказанно служил князьям моим, а человек – не Бог, человек – не милостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет, станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя.

Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал, Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой:

– Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберег себя. Мне бы ты вот как нужен, позарез!

Он шаркнул рукою поперек бороды, вздохнул шумно.

– Знаю я дела твои: честен ты и умен достаточно, пожить бы тебе со мной годов пяток, заворотили бы мы дела, – ну – воля Божья!

Ульяна жалобно крикнула:

– Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь? Может, еще…

Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову, как мертвому:

– Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла.

Когда он ушел, Баймакова обиженно завыла:

– Облом деревенский, нареченной сыну невесте словечка ласкового не нашел сказать!

Муж остановил ее:

– Не ной, не тревожь меня.

И сказал, подумав:

– Ты – держись его: этот человек, уповательно, лучше наших.

Баймакова почетно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего; это не понравилось горожанам; горбун Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали:

– Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет.

Вращая круглыми глазами цвета дубовых желудей, Помялов нашептывал:

– И Евсей, покойник, и Ульяна – люди осторожные, зря они ничего не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?

– Да-а, темное дело.

– Я и говорю – темное. Наверно – фальшивые деньги. А ведь каким будто праведником жил Баймаков-то, а?

Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветреный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намасленные волосы обнаженных голов. Кто-то сказал:

– Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчило, – посерел, цыган…

На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью ушла в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило, с утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви; отец был шумен и неистов, старший сын угрюм, молчалив и, видимо, робок или застенчив, красавец Олешка – задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам, а Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку, на «Коровий язык», куда грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму и в стороне от нее, под Окою, двухэтажный большой дом из двенадцативершковых бревен, – дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дремова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, садкое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни, а Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастия:

– Весною вода подтопит безобразные постройки эти. И – пожар может быть: плотники курят табак, а везде – стружка.

Чахоточный поп Василий вторил ему:

– На песце строят.

– Нагонят фабричных – пьянство начнется, воровство, распутство.

Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал:

– Людей больше – кормиться легче. Ничего, пускай работают люди.

Очень смешил горожан Никита Артамонов; он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирный ил Ватаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку черными кучками.

– Огород затевает, – догадались горожане. – Экой дурак! Разве песок удобришь?

На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку и на зеленоватую воду ее ложились их тени, Помялов указывал:

– Глядите, глядите, – стень-то какая у горбатого!

И все видели, что тень Никиты, который шел третьим, необычно трепетна и будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, тринадцатилетняя дочь пьяницы часовщика, крикнула жалобно:

– Ой, ой – утонет!

Ей дали подзатыльник.

– Не ори зря.

Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошел прямо на жителей, так что они расступились пред ним, и кто-то боязливо сказал:

– Ишь ты, звереныш…

– Не любят нас, – заметил Петр; отец, на ходу, взглянул в лицо ему:

– Дай срок – полюбят.

И обругал Никиту:

– Ты, чучело! Гляди под ноги, не смеши народ. Нам не насмех жить, барабан!

Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь, хозяйство их вела толстая старуха, вся в черном, она повязывала голову черным платком так, что концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская; от нее ничего нельзя было узнать об Артамоновых.

– Монахами притворяются, разбойники…

Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лен. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты, он убил одного из них кистенем, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это, а молодой священник бедного Ильинского прихода наложил эпитимью за убийство – сорок ночей простоять в церкви на молитве.

Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, поучения отцов церкви, но отец часто перебивал его:

– Высока премудрость эта, не досягнуть ее нашему разуму. Мы – люди чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. Покойник князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в Бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был – знаменитый человек! А построил суконную фабрику – не пошло дело. И – что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе.

Говоря, он произносил слова четко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей:

– Вам жить – трудно будет, вы сами себе закон и защита. Я вот жил не своей волей, а – как велено. И вижу: не так надо, а поправить не могу, дело не мое, господское. Не только сделать по-своему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышишь, Петр?

– Слышу.

– То-то. Понимай. Живет человек, а будто нет его. Конечно, и ответа меньше, не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче, да – толку мало.

Иногда он говорил час и два, все спрашивая: слушают ли дети? Сидит на печи, свеся ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и не торопясь кует звено за звеном цепи слов. В большой, чистой кухне теплая темнота, за окном посвистывает вьюга, шелково гладит стекло, или трещит в синем холоде мороз. Петр, сидя у стола перед сальной свечою, шуршит бумагами, негромко щелкает косточками счет, Алексей помогает ему, Никита искусно плетет корзины из прутьев.

– Вот – воля нам дана царем-государем. Это надо понять: в каком расчете воля? Без расчета и овцу из хлева не выпустишь, а тут – весь народ, тысячи тысяч, выпущен. Это значит: понял государь – с господ немного возьмешь, они сами все проживают. Георгий, князь, еще до воли, сам догадался, говорил мне: подневольная работа – невыгодна. Вот и оказано нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не двадцать пять лет ружье таскать будет, а – иди-ка, работай! Теперь всяк должен показать себя, к чему годен. Дворянству – конец подписан, теперь вы сами дворяне, – слышите?

Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти три месяца, а когда вернулась домой, Артамонов на другой же день спросил ее:

– Скоро свадьбу состроим?

Она возмутилась, сердито сверкнув глазами.

– Что ты, опомнись! Полугода не прошло со смерти отца, а ты… Али греха не знаешь?

Но Артамонов строго остановил ее:

– Греха я тут, сватья, не вижу. То ли еще господа делают, а Бог терпит. У меня – нужда: Петру хозяйка требуется.

Потом он спросил: сколько у нее денег? Она ответила:

– Больше пятисот не дам за дочерью!

– Дашь и больше, – уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на нее. Они сидели за столом друг против друга, Артамонов – облокотясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бороды, женщина, нахмурив брови, опасливо выпрямилась. Ей было далеко за тридцать, но она казалась значительно моложе, на ее сытом, румяном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился.

– Красивая ты, Ульяна Ивановна.

– Еще чего скажешь? – сердито и насмешливо спросила она.

– Ничего не скажу.

Он ушел неохотно, тяжко шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой:

– Бес бородатый. Ввязался…

Чувствуя себя в опасности пред этим человеком, она пошла наверх к дочери, но Натальи не оказалось там; взглянув в окно, она увидала дочь на дворе у ворот, рядом с нею стоял Петр. Баймакова быстро сбежала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула:

– Наталья – домой!

Петр поклонился ей.

– Не порядок это, молодец хороший, без матери беседовать с девицей, чтобы впредь не было этого!

– Она мне нареченная, – напомнил Петр.

– Все едино; у нас свои обычаи, – сказала Баймакова, но спросила себя:

«Что это я рассердилась? Молодым, да не миловаться. Нехорошо как. Будто позавидовала дочери».

В комнате она больно дернула дочь за косу, все-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз.

– Хоть он и благословенный тебе, да еще – либо дождик, либо снег, либо – будет, либо – нет, – сурово сказала она.

Темная тревога мутила ее мысли; через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем, – к знахарке, зобатой, толстой, похожей на колокол, все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения.

– Тут гадать не о чем, – сказала Ерданская, – я тебе, душа, прямо скажу: ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут, – я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты гляди, как он удачлив, все дела у него шаром катятся, наши-то мужики только злые слюни пускают от зависти к нему. Нет, душа, ты его не бойся, он не лисой живет, а медведем.

– То-то что медведем, – согласилась вдова и, вздохнув, рассказала гадалке:

– Боюсь; с первого раза, когда он посватал дочь, – испугалась. Вдруг, как будто из тучи упал никому неведомый и в родню полез. Разве эдак-то бывает? Помню, говорит он, а я гляжу в наглые глазищи его и на все слова дакаю, со всем соглашаюсь, словно он меня за горло взял.

– Это значит: верит он силе своей, – объяснила премудрая просвирня.

Но все это не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая ее из своей темной комнаты, насыщенной душным запахом лекарственных трав, сказала на прощанье:

– Помни: дураки только в сказках удачливы…

Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так громко и много, что казалась подкупленной. А вот большая, темная и сухая, как соленый судак, Матрена Барская говорила иное:

– Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя; как это не боишься ты этих пришлых? Ой, гляди! Недаром один парень горбат, не за мал грех родителей уродом родился…

Трудно было вдове Баймаковой, и все чаще она поколачивала дочь, сама чувствуя, что без причины злится на нее. Она старалась как можно реже видеть постояльцев, а люди эти все чаще становились против нее, затемняя жизнь тревогой.

Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулкими метелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот; на льду Оки начались кулачные бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздник выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым.

– Что, Олеша? – спрашивал Артамонов. – Видно, здесь бойцы ловчее наших?

Растирая кровоподтеки медной монетой или кусками льда, Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами, но Петр однажды сказал:

– Алексей дерется лихо, это его свои, городские, бьют.

Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил:

– За что?

– Не любят.

– Его?

– Всех нас, заедино.

Отец ударил кулаком по столу, так что свеча, выскочив из подсвечника, погасла; в темноте раздалось рычание:

– Что ты мне, словно девка, все про любовь говоришь? Чтоб не слыхал я этих слов!

Зажигая свечу, Никита тихо сказал:

– Не надо бы Олеше ходить на бои.

– Это – чтобы люди смеялись: испугался Артамонов! Ты – молчи, пономарь! Сморчок.

Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково:

– Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хорошая! Я хаживал с князь Георгием в рязанские леса, на рогатину брали хозяев, интересно!

Воодушевясь, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошел с Петром и Алексеем в лес, убил матерого медведя, старика. Потом пошли одни братья и подняли матку, она оборвала Алексею полушубок, оцарапала бедро, братья все-таки одолели ее и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу, волкам на ужин.

– Ну, как твои Артамоновы живут? – спрашивали Баймакову горожане.

– Ничего, хорошо.

– Зимой свинья смирна, – заметил Помялов.

Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает ее, неприязнь к ним окутывает и ее холодом. Она видела, что Артамоновы живут трезво, дружно, упрямо делают свое дело и ничего худого не приметно за ними. Зорко следя за дочерью и Петром, она убедилась, что молчаливый, коренастый парень ведет себя не по возрасту серьезно, не старается притиснуть Наталью в темном углу, щекотать ее и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Ее несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Петра к дочери.

«Не ласков будет муженек».

Но однажды, спускаясь с лестницы, она услыхала внизу, в сенях, голос дочери:

– Опять на медведя пойдете?

– Собираемся. А что?

– Опасно, Алешу-то задел зверь.

– Сам виноват – не горячись. Значит – думаете обо мне?

– Я про вас ничего не сказала.

«Ишь ты, шельма, – подумала мать, улыбаясь и вздохнув. – А он – простак».

Илья Артамонов все настойчивее говорил ей:

– Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся.

Она видела, что надо торопиться, девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что ее томит телесная тоска. На Пасху она снова увезла ее в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидала, что запущенный сад ее хорошо прибран, дорожки выполоты, лишаи с деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан; и все было сделано опытной рукою. Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту, – горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщовой, длинной, ниже колен, рубахи жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову, в прямых, светлых волосах; чтоб волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой березы. Серый среди сочно-зеленой листвы, он был похож на старичка-отшельника, самозабвенно увлеченного работой; взмахивая серебряным на солнце топором, он ловко затесывал кол и тихонько напевал, тонким голосом девушки, что-то церковное. За плетнем зеленовато блестела шелковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней.

– Бог в помощь, – неожиданно для себя умиленно сказала женщина; блеснув на нее мягким светом синих глаз, Никита ласково отозвался:

– Спаси Бог.

– Это ты сад убрал?

– Я.

– Хорошо убрал. Любишь сады?

Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с девяти лет был отдан князем барином в ученики садовнику, а теперь ему девятнадцать лет.

«Горбат, а будто не злой», – подумала женщина.

Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита встал в двери с пучком цветов в руке и с улыбкой на желтоватом, некрасивом и невеселом лице.

– Извольте принять букет.

– Зачем это? – удивилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы. Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине.

– Вот как, – сказала Баймакова и, немножко зарумянившись, гордо подняла голову: – Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, красавица?

– Так ведь и вы тоже.

Еще более покраснев, Баймакова подумала: «Не отец ли научил его?»

– Ну, спасибо за почет, – сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушел, подумала вслух:

– Хороши глаза у него; не отцовы, а материны, должно быть.

И вздохнула.

– Видно – судьба нам с ними жить.

Она не очень уговаривала Артамонова подождать со свадьбой до осени, когда исполнится год со дня смерти мужа ее, но решительно заявила свату:

– Только ты, сударь, Илья Васильевич, отступись от этого дела, дай мне устроить все по-нашему, по-хорошему, по-старинному. Это и тебе выгодно, сразу войдешь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.

– Ну, – горделиво замычал Артамонов, – меня и без этого издали видно.

Обиженная его заносчивостью, она сказала:

– Тебя здесь не любят.

– Ну, бояться станут.

И, ухмыляясь, пожав плечами:

– Вот и Петр тоже все про любовь поет. Чудаки вы…

– Да и на меня нелюбовь эта заметно падает.

– Ты, сватья, не беспокойся!

Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.

– Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любови…

Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой:

«Экой зверь».

И вот уютный дом ее наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города; все они пышно одеты в старинные парчовые сарафаны, с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьем шелками, в кружевах у запястий, в козловых и сафьяновых башмаках, с лентами в длинных девичьих косах. Невеста, задыхаясь в тяжелом, серебряной парчи, сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола, – в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах; она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно «стиховодит»:

- По лугам, по зелены-им,

- По цветам, по лазоревым,

- Разлилася вода вешняя,

- Студена вода, ой, мутная…

Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы:

- Посылают меня, девицу,

- Посылают меня по воду,

- Меня босу, необутую,

- Ой, нагую, неодетую…

Невидимый в толпе девиц, хохочет и кричит Алексей:

– Это – смешная песня! Засовали девицу в парчу, как индюшку в жестяное ведро, а – кричите: нага, неодета!

Близко к невесте сидит Никита, новая синяя поддевка уродливо и смешно взъехала с горба на затылок, его синие глаза широко раскрыты и смотрят на Наталью так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю ее, Матрена Барская и, ворочая глазами, гудит глубоким басом:

– Не жалобно поете, девицы.

Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу.

– Сказано: «За мужем – как за каменной стеной», так вы знайте: крепка стена – не проломишь, высока – не перескочишь.

Но девицы плохо слушают ее, в комнате тесно, жарко, толкая старуху, они бегут во двор, в сад; среди них, как пчела в цветах, Алексей в шелковой золотистой рубахе, в плисовых шароварах, шумный и веселый, точно пьян.

Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной юбки, Барская, тучей густого дыма, поднимается наверх, к Ульяне, и пророчески говорит:

– Весела дочь у тебя, не по правилу это, не по обычаю. Веселому началу – плохой конец!

Баймакова озабоченно роется в большом, кованом сундуке, стоя на коленях пред ним; вокруг нее на полу, на постели разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канауса, московского кумача, кашмировые шали, ленты, вышитые полотенца, широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре.

– Не порядок это – жить жениху до венца в невестином доме, надо было выехать Артамоновым…

– Говорила бы раньше, поздно теперь говорить об этом, – ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком, чтобы спрятать огорченное лицо, и слышит басовитый голос:

– Про тебя был слух, что ты – умная, вот я и молчала. Думала – сама догадаешься. Мне что? Мне – была бы правда сказана, люди не примут, Господь зачтет.

Барская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краев полную мудрости; не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре тканей, шепчет в тоске и страхе:

– Господи – помоги! Не лиши разума.

Снова шорох у двери, она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слезы, Никита в двери:

– Наталья Евсевна послала узнать, не надо ли вам помощи в чем-нибудь.

– Спасибо, милый…

– На кухне Ольгунька Орлова патокой облилась.

– Да – что ты? Умненькая девчоночка, – вот бы тебе невеста…

– Кто пойдет за меня…

А в саду под липой, за круглым столом, сидят, пьют брагу Илья Артамонов, Гаврила Барский, крестный отец невесты, Помялов и кожевник Житейкин, человек с пустыми глазами, тележник Воропонов; прислонясь к стволу липы, стоит Петр, темные волосы его обильно смазаны маслом и голова кажется железной, он почтительно слушает беседу старших.

– Обычаи у вас другие, – задумчиво говорит отец, а Помялов хвастается:

– Мы жа тут коренной народ. Велика Русь!

– И мы – не пристяжные.

– Обычаи у нас древние…

– Мордвы много, чуваш…

С визгом и смехом, толкаясь, сбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величанье:

- Ой, свату великому,

- Да Илье-то бы Васильевичу,

- На ступень ступить – нога сломить,

- На другу ступить – друга сломить,

- А на третью – голова свернуть

– Вот так честят! – удивленно вскричал Артамонов, обращаясь к сыну, – Петр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дергая себя за ухо.

– А ты – слушай! – советует Барский и хохочет.

- Того мало свату нашему

- Да похитчику девичьему…

– Еще мало? – возбуждаясь, кричит Артамонов, видимо, смущенный, постукивая пальцами по столу.

А девицы яростно поют:

- С хором бы тя о борону,

- Да с горы бы тя о каменье,

- Чтобы ты нас не обманывал,

- Не хвалил бы, не нахваливал

- Чужедальние стороны,

- Нелюдимые слободы, –

- Они горем насеяны,

- Да слезами поливаны…

– Вот оно к чему! – обиженно вскричал Артамонов. – Ну, я, девицы, не во гнев вам, свою-то сторону все-таки похвалю: у нас обычаи помягче, народ поприветливее. У нас даже поговорка сложена: «Свапа да Усожа – в Сейм текут; слава тебе, Боже, – не в Оку!»

– Ты – погоди, ты еще не знаешь нас, – не то хвастаясь, не то угрожая, сказал Барский. – Ну, одари девиц!

– Сколько ж им дать?

– Сколько душе не жалко.

Но когда Артамонов дал девицам два серебряных рубля, Помялов сердито сказал:

– Широко даешь, бахвалишься!

– Ну и трудно угодить на вас! – тоже гневно крикнул Илья, Барский оглушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий и острый.

Девичник кончился на рассвете, гости разошлись, почти все в доме заснули, Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака:

– Народ – терпкий. Нелюбезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй все, что теща посоветует, хоть и бабьи пустяки это, а – надо! Алексей пошел девок провожать? Девкам он – приятен, а парням – нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского… н-да! Ты, Никита, поласковее будь, ты это умеешь. Послужи отцу замазкой, где я трещину сделаю, ты – заткни.

Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо:

– Все вылакали; пьют, как лошади. Что думаешь, Петр?

Перебирая в руках шелковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал:

– В деревне – проще, спокойнее жить.

– Ну… Чего проще, коли день проспал…

– Тянут они со свадьбой.

– Потерпи.

И вот наступил для Петра большой, трудный день. Петр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя, что это нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, они точно крепкой ниткой сшиты. Исподлобья поглядывая на гостей, он встряхивает волосами, хмель сыплется на стол и на фату Натальи, она тоже понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда.

– Горько! – в двадцатый раз ревут красные, волосатые рожи с оскаленными зубами.

Петр поворачивается, как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами, носом тычется в щеку, чувствуя атласный холод ее кожи, пугливую дрожь плеча; ему жалко Наталью и тоже стыдно, а тесное кольцо подвыпивших людей орет:

– Не умеет парень!

– В губы цель!

– Эх, я бы вот поцеловал…

Пьяный женский голос визжит:

– Я те поцелую!

– Горько! – рычит Барский.

Сцепив зубы, Петр прикладывается к влажным губам девушки, они дрожат, и вся она, белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения, едких запахов хмельного и двух стаканов шипучего цимлянского вина Петр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Все вокруг зыблется, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляюще и сердито смотрит на отца, Илья Артамонов встрепанный, пламенный, кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой:

– Сватья, чокнемся медком! Мед у тебя – в хозяйку сладок…

Она протягивает круглую, белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в ее серых глазах томная улыбка, приоткрытые губы соблазнительно шевелятся, чокнувшись, она пьет и кланяется свату, а он, встряхивая косматой башкой, восхищенно орет:

– Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня Бог!

Петр смутно понимает, что отец неладно держит себя; в пьяном реве гостей он чутко схватывает ехидные возгласы Помялова, басовитые упреки Барской, тонкий смешок Житейкина.

«Не свадьба, а – суд», – думает он и слышит:

– Глядите, как он, бес, смотрит на Ульяну-то, ой-ой!

– Быть еще свадьбе, только – без попов…

Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всем его теле тревожное томленье. Он старается не смотреть на нее, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в ее сторону.

– Скоро ли конец этому? – шепчет он, Наталья так же отвечает:

– Не знаю.

– Стыдно…

– Да, – слышит он и рад, что молодая чувствует одинаково с ним.

Алексей – с девицами, они пируют в саду; Никита сидит рядом с длинным попом, у попа мокрая борода и желтые, медные глаза на рябом лице. Со двора и с улицы в открытые окна смотрят горожане, десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяясь одна другою; открытые рты шепчут, шипят, кричат; окна кажутся мешками, из которых эти шумные головы сейчас покатятся в комнату, как арбузы. Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы – неподвижны. И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть прикрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, навалясь грудью на подоконник, не шумел, не ругался, когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их легкими движениями плеч и локтей. Плечи у него были круто круглые, шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди, он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашел нечто располагающее, доброе.

Кривой парень неожиданно и гулко ударил в бубен, крепко провел пальцем по коже его, бубен заныл, загудел, кто-то, свистнув, растянул на колене двухрядную гармонику, и тотчас посреди комнаты завертелся, затопал кругленький, кудрявый дружка невесты, Степаша Барский, вскрикивая в такт музыке:

- Эй, девицы-супротивницы,

- Хороводницы, затейницы!

- У меня ли густо денежки звенят,

- Выходите, что ли, супроти меня!

Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загремел:

– Степка! Не выдай город, покажи курятам!

Вскочил Илья Артамонов, дернув встрепанной, как помело, головою, лицо его налилось кровью, нос был красен, как уголь, он закричал в лицо Барскому:

– Мы тебе не курята, а – куряне! И – еще кто кого перепляшет! Олеша!

Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмотрелся к дремовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо быстро, взвизгивая по-девичьи.

– Присловья не знает! – крикнули дремовцы, и тотчас раздался отчаянный рев Артамонова:

– Олешка – убью!

Не останавливаясь, четко отбивая дробь, Алексей вложил два пальца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил:

- У барина, у Мокея,

- Было пятеро лакеев,

- Ныне барин Мокей

- Сам таков же лакей!

– Нате! – победоносно рявкнул Артамонов.

– Ого! – многозначительно воскликнул поп и, подняв палец, покрутил головою.

– Алексей перепляшет вашего, – сказал Петр Наталье, – она робко ответила:

– Легкий.

Отцы стравливали детей, как бойцовых петухов; полупьяные, они стояли плечо в плечо друг с другом, один – огромный, неуклюжий, точно куль овса, из его красных, узеньких щелей под бровями обильно текли слезы пьяного восторга; другой весь подобрался, точно готовясь прыгнуть, шевелил длинными руками, поглаживая бедра свои, глаза его почти безумны. Петр, видя, что борода отца шевелится на скулах, соображает:

«Зубами скрипит… Ударит кого-нибудь сейчас…»

– Охально пляшет артамоновский! – слышен трубный голос Матрены Барской. – Не фигурно пляшет! Бедно!

Илья Артамонов хохочет в темное, круглое, как сковородка, лицо ее, в широкий нос, – Алексей победил, сын Барских, шатаясь, идет к двери, а Илья, грубо дернув руку Баймаковой, приказывает:

– Ну-тко, сватья, выходи!

Побледнев, размахивая свободной рукою, она гневно и растерянно отбивается:

– Что ты! Али мне вместно, что ты?

Гости примолкли, ухмыляясь, Помялов переглянулся с Барской, масляно шипят его слова:

– Ну, ничего! Утешь, Ульяна, спляши! Господь простит…

– Грех – на меня! – кричит Артамонов.

Он как будто отрезвел, нахмурился и точно в бой пошел, идя как бы не своей волей. Баймакову толкнули встречу ему, пьяненькая женщина пошатнулась, оступилась и, выпрямясь, вскинув голову, пошла по кругу, – Петр услышал изумленный шепот:

– А, батюшки! Муж в земле еще года не лежит, а она и дочь выдала, и сама пляшет!

Не глядя на жену, но понимая, что ей стыдно за мать, он пробормотал:

– Не надо бы отцу плясать.

– И матушке не надо бы, – ответила она тихо и печально, стоя на скамье и глядя в тесный круг людей, через их головы; покачнувшись, она схватилась рукою за плечо Петра.

– Тише! – сказал он ласково, поддержав ее за локоть.

В открытые окна, через головы зрителей, вливались отблески вечерней зари, в красноватом свете этом кружились, как слепые, мужчина и женщина. В саду, во дворе, на улице хохотали, кричали, а в душной комнате становилось все тише. Туго натянутая кожа бубна бухала каким-то темным звуком, верещала гармоника, в тесном круге парней и девиц все еще, как обожженные, судорожно метались двое; девицы и парни смотрели на их пляску молча, серьезно, как на необычно важное дело, солидные люди частью ушли во двор, остались только осовевшие, неподвижно пьяные.

Артамонов, топнув, остановился:

– Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна!

Женщина, вздрогнув, тоже вдруг встала, как пред стеною, и, поклонясь всем круговым поклоном, сказала:

– Не обессудьте.

Обмахиваясь платком, она тотчас ушла из комнаты, а на смену ей влезла Барская:

– Разводите молодых! Ну-ко, Петр, иди ко мне; дружки, – ведите его под руки!

Отец, отстранив дружек, положил свои длинные, тяжелые руки на плечи сына:

– Ну, иди, дай Бог счастья! Обнимемся давай!

Он толкнул его, дружки подхватили Петра под руки, Барская, идя впереди, бормотала, поплевывая во все стороны:

– Тьфу, тьфу! Ни болезни, ни горюшка, ни зависти, ни бесчестьица, тьфу! Огонь, вода – во-время, не на беду, на счастье!

Когда Петр вошел вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул.

– Слушай, да – не забудь! – торжественно говорила она. – Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придет Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять, – ты ей не давай…

– Зачем это? – угрюмо спросил Петр.

– Не твое дело. Три раза – не дашь, а в четвертый – разреши, и тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю тебе, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней, а она тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты – молчи, только в третий раз протяни ей руку, – понял? Ну, потом…

Петр изумленно взглянул в темное, широкое лицо наставницы, раздувая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, шею и властно, четко выговаривала грубые, бесстыдные слова, повторив на прощанье:

– Крику – не верь, слезам – не верь. – Она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел припадок гнева, – сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать, быстро разделся и прыгнул в постель, как на коня, сцепив зубы, боясь заплакать от какой-то большой обиды, душившей его.

– Черти болотные…

В пуховой постели было жарко; он соскочил на пол, подошел к окну, распахнул раму, – из сада в лицо ему хлынул пьяный гул, хохот, девичий визг; в синеватом сумраке, между деревьями, бродили черные фигуры людей. Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль никольской колокольни, креста на нем не было, сняли золотить. За крышами домов печально светилась Ока, кусок луны таял над нею, дальше черными сугробами лежали бесконечные леса. Ему вспомнилась другая земля, – просторная земля золотых пашен, он вздохнул; на лестнице затопали, захихикали, он снова прыгнул в кровать, открылась дверь, шуршал шелк лент, скрипели башмаки, кто-то, всхлипывая, плакал; звякнул крючок, вложенный в пробой. Петр осторожно приподнял голову; в сумраке у двери стояла белая фигура, мерно размахивая рукою, сгибаясь почти до земли.

«Молится. А я – не молился».

Но молиться – не хотелось.

– Наталья Евсеевна, – тихонько заговорил он, – вы не бойтесь. Я сам боюсь. Замучился.

Обеими руками приглаживая волосы на голове, дергая себя за ухо, он бормотал:

– Ничего этого не надо – сапоги снимать и все. Глупости. У меня сердце болит, а она балуется. Не плачьте.

Осторожно, боком она прошла к окну, тихонько сказав:

– Гуляют еще.

– Да.

Боясь чего-то, не решаясь подойти один к другому, оба усталые, они долго перебрасывались ненужными словами. На рассвете заскрипела лестница, кто-то стал шарить рукою по стене, Наталья пошла к двери.

– Барскую не пускайте, – шепнул Петр.

– Это – матушка, – сказала Наталья, открыв дверь; Петр сел на кровати, спустив ноги, недовольный собою, тоскливо думая:

«Плох я, не смел, посмеется надо мной она, дождусь…»

Дверь открылась, Наталья тихо сказала:

– Матушка зовет.

Она прислонилась к печке, почти невидимая на белых изразцах, а Петр вышел за дверь, и там, в темноте, его встретил обиженный, испуганный, горячий шепот Баймаковой:

– Что ж ты делаешь, Петр Ильич, что ты – опозорить хочешь меня и дочь мою? Ведь утро наступает, скоро будить вас придут, надо девичью рубаху людям показать, чтобы видели: дочь моя – честная!

Говоря, она одною рукой держала Петра за плечо, а другой отталкивала его, возмущенно спрашивая:

– Что ж это? Силы нет, охоты нет? Не пугай ты меня, не молчи…

Петр глухо сказал:

– Жалко ее. Боязно.

Он не видел лица тещи, но ему послышалось, что женщина коротко засмеялась.

– Нет, ты иди-ка, иди, делай свое мужское дело! Христофору-мученику помолись. Иди. Дай – поцелую…

Крепко обняв его за шею, дохнув теплым запахом вина, она поцеловала его сладкими, липкими губами, он, не успев ответить на поцелуй, громко чмокнул воздух. Войдя в светелку, заперев за собою дверь, он решительно протянул руки, девушка подалась вперед, вошла в кольцо его рук, говоря дрожащим голосом:

– Выпимши она немножко…

Петр ожидал других слов. Пятясь к постели, он бормотал:

– Не бойся. Я – некрасивый, а – добрый…

Прижимаясь к нему все плотнее, она шепнула:

– Ноженьки не держат…

…Пировать в Дремове любили; свадьба растянулась на пять суток; колобродили с утра до полуночи, толпою расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду. Особенно обилен и хвастлив пир устроили Барские, но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда отец и мать Барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился:

– Где ж это видано, чтоб парни не дрались?

Он торовато одарял девиц лентами и гостинцами, парней – деньгами, насмерть поил отцов и матерей, всех обнимал, встряхивал:

– Эх, люди! Живем али нет?

Вел он себя буйно, пил много, точно огонь заливая внутри себя, пил не пьянея и заметно похудел в эти дни. От Ульяны Баймаковой держался в стороне, но дети его заметили, что он посматривает на нее требовательно, гневно. Он очень хвастался силой своей, тянулся на палке с гарнизонными солдатами, поборол пожарного и троих каменщиков, после этого к нему подошел землекоп Тихон Вялов и не предложил, а потребовал:

– Теперь со мной.

Артамонов, удивленный его тоном, обвел взглядом коренастое тело землекопа.

– А ты – кто такое: силен или хвастлив?

– Не знаю, – серьезно ответил тот.

Схватив друг друга за кушаки, они долго топтались на одном месте. Илья смотрел через плечо Вялова на женщин, бесстыдно подмигивая им. Он был выше землекопа, но тоньше и несколько складнее его. Вялов, упираясь плечом в грудь ему, пытался приподнять соперника и перебросить через себя. Илья, понимая это, вскрикивал:

– Не хитер ты, брат, не хитер!

И вдруг, ухнув, сам перебросил Тихона через голову свою с такой силой, что тот, ударом о землю, отбил себе ноги. Сидя на траве, стирая пот с лица, землекоп сконфуженно молвил:

– Силен.

– Видим, – ответили ему насмешливо.

– Здоров, – повторил Вялов.

Илья протянул ему руку.

– Вставай!

Не приняв руки, землекоп попытался встать, не мог и снова вытянул ноги, глядя вслед толпе странными, тающими глазами. К нему подошел Никита, участливо спрашивая:

– Больно? Помочь?

Землекоп усмехнулся.

– Кости страдают. Я – сильнее отца-то твоего, да не столько ловок. Ну, пойдем за ними, Никита Ильич, простец!

И, дружески взяв горбуна под руку, он пошел с ним за толпою, притопывая ногами и этим, должно быть, надеясь умерить боль.

Молодожены, истомленные бессонными ночами и усталостью, безвольно, напоказ людям плавали по улицам среди пестрой, шумной, подпившей толпы, пили, ели, конфузились, выслушивая бесстыдные шуточки, усиленно старались не смотреть друг на друга и, расхаживая под руку, сидя всегда рядом, молчали, как чужие. Это очень нравилось Матрене Барской, она хвастливо спрашивала Илью и Ульяну:

– Хорошо ли научен сын-от? То-то же! Ты гляди, Ульяна, как я тебе дочь вышколила! А – зять? Павлином ходит; я – не я, жена – не моя!

Но уходя к себе, спать, Петр и Наталья сбрасывали прочь вместе с одеждой все, навязанное им, покорно принятое ими, и разговаривали о прожитом дне:

– Ну, и пьют же у вас! – удивлялся Петр.

– А у вас – меньше? – спрашивала жена.

– Разве мужикам можно так пить!

– Не похожи вы на мужиков.

– Мы – дворовые, это вроде дворян будет.

Иногда они, обнявшись, садились у окна, дыша вкусными запахами сада, и молчали.

– Что молчишь? – тихонько спрашивала жена, – муж так же тихо отвечал:

– Неохота говорить обыкновенные слова.

Ему хотелось услышать слова необыкновенные, но Наталья не знала их. Когда же он рассказывал ей о безграничной широте и просторе золотых степей, она спрашивала:

– Ни лесов нет, ничего? Ой, как страшно, должно быть!

– Страхи – в лесах живут, – скучновато сказал Петр. – В степи – какой же страх? Там – земля, да небо, да – я.

И вот однажды, когда они сидели у окна, молча любуясь звездной ночью, в саду, около бани, послышалась возня, кто-то бежал, задевая и ломая прутья малинника, потом стал слышен негромкий, гневный возглас:

– Что ты, дьявол?

Наталья испуганно вскочила.

– Это – матушка!

Петр высунулся из окна, загородив его своей широкой спиною, он увидал, что отец, обняв тещу, прижимает ее к стене бани, стараясь опрокинуть на землю, она, часто взмахивая руками, бьет его по голове и, задыхаясь, громко шепчет:

– Пусти, закричу!

И не своим голосом крикнула:

– Родимый – не тронь! Пожалей…

Петр бесшумно закрыл окно, схватил жену, посадил ее на колени себе.

– Не гляди.

Она билась в руках его, вскрикивая:

– Что это, кто?

– Отец, – сказал Петр, крепко стиснув ее. – Не понимаешь, что ли…

– Ой, как же это? – шептала она со стыдом и страхом; муж отнес ее на постель, покорно говоря:

– Мы родителям не судьи.

Схватясь руками за голову, Наталья качалась, ныла:

– Грех-то какой!

– Не наш грех, – сказал Петр и вспомнил слова отца: «Господа то ли еще делают?» – Это и лучше: к тебе не полезет. Они, старики, – просты; для них это «птичий грех» – со снохой баловаться. Не плачь.

Жена сквозь слезы говорила:

– Еще когда они плясали, так я подумала… Если он – насильно, что же теперь будет у нас?

Но, утомленная волнением, она скоро заснула не раздеваясь, а Петр открыл окно, осмотрел сад, – там никого не было, вздыхал предрассветный ветер, деревья встряхивали душистую тьму. Оставив окно открытым, он лег рядом с женою, не закрывая глаз, думая о случившемся. Хорошо бы жить вдвоем с Натальей на маленьком хуторе…

…Наталья проснулась скоро, ей показалось, что ее разбудили жалость к матери и обида за нее. Босая, в одной рубахе, она быстро сошла вниз. Дверь в комнату матери, всегда запертая на ночь, была приоткрыта, это еще более испугало женщину, но, взглянув в угол, где стояла кровать матери, она увидала под простыней белую глыбу и темные волосы, разбросанные по подушке.

«Спит. Наплакалась, нагоревалась…»

Нужно что-то сделать, чем-то утешить оскорбленную мать. Она пошла в сад; мокрая, в росе, трава холодно щекотала ноги; только что поднялось солнце из-за леса, и косые лучи его слепили глаза. Лучи были чуть теплые. Сорвав посеребренный росою лист лопуха, Наталья приложила его к щеке, потом к другой и, освежив лицо, стала собирать на лист гроздья красной смородины, беззлобно думая о свекре. Тяжелой рукою он хлопал ее по спине и, ухмыляясь, спрашивал:

– Ну, что – живешь? Дышишь? Ну – живи!

Других слов для нее у него, видимо, не было, а ласковые шлепки несколько обижали ее: так ласкают лошадей.

«Разбойник какой», – подумала она, заставляя себя думать о свекре враждебно.

Пели зяблики, зорянки, щебетали чижи, тихо, шелково шуршали листья деревьев, далеко на краю города играл пастух, с берега Ватаракши, где росла фабрика, доносились человечьи голоса, медленно плывя в светлой тишине. Что-то щелкнуло; вздрогнув, Наталья подняла голову, – над нею, на сучке яблони висела западня для птиц, чиж бился среди тонких прутьев.

«Кто ж это ловит? Никита?»

Где-то хрустнул сухой сучок.

Когда она вернулась в дом и заглянула в комнату матери, та, проснувшись, лежала вверх лицом, удивленно подняв брови, закинув руку за голову.

– Кто… что ты? – тревожно спросила она, приподнимаясь на локте.

– Ничего, вот – смородины к чаю набрала тебе.

На столе у кровати стоял большой графин кваса, почти пустой, квас был пролит на скатерть, пробка графина лежала на полу. Строгие, светлые глаза матери окружены синеватой тенью, но не опухли от слез, как ожидала видеть это Наталья; глаза как будто тоже потемнели, углубились, и взгляд их, всегда несколько надменный, сегодня казался незнакомым, смотрел издали, рассеянно.

– Комары спать не дают, в амбаре спать буду, – говорила мать, кутая шею простыней. – Искусали. А ты что рано встала? Зачем ходишь босая по росе? Подол мокрый. Простудишься…

Говорила мать неласково и неохотно, сквозь какие-то свои думы. Тревога дочери постепенно заменялась неприязненным и острым любопытством женщины.

– Я проснулась – подумала о тебе… во сне тебя видела.

– Что подумала? – осведомилась мать, глядя в потолок.

– Вот – одна ты спишь, без меня…

Наталье показалось, что щеки матери зарумянились и что, когда она, улыбаясь, сказала: «Я не боязлива» – улыбка вышла фальшивой.

– Ну, иди, милок, твой проснулся, слышишь – топает? – приказала мать, закрыв глаза.

Медленно поднимаясь по лестнице, Наталья думала брезгливо и почти враждебно:

«Ночевал он у нее, это он квас пил. Шея-то у нее в пятнах, не комары накусали, а нацеловано. Не скажу Пете об этом. В амбаре спать хочет. А – кричала…»

– Где была? – спросил Петр, зорко всматриваясь в лицо жены, – она опустила глаза, чувствуя себя виноватой в чем-то.

– Смородину собирала, к матери зашла.

– Ну, что же она?

– Ничего будто…

– Так, – сказал Петр, дернув себя за ухо, – так!

И, усмехаясь, потирая темно-рыжий подбородок, вздохнул:

– Видно, – правду говорила дура Барская: крику – не верь, слезам – не верь.

Затем он строго спросил:

– Никиту видела?

– Нет.

– Как же – нет? Вот он – птиц ловит в саду.

– Ой, – пугливо крикнула Наталья, – а я вот так, в одной рубахе ходила!

– То-то вот…

– И когда он спит?

Петр, надевая сапог, громко крякнул, а жена, искоса взглянув на него, усмехнулась, говоря:

– Ведь горбат, а приятный… приятнее Алексея…

Муж крякнул еще раз, но – потише.

…Каждый день, на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной берестяной трубе, – за рекою начинался стук топоров, и обыватели, выгоняя на улицу коров, овец, усмешливо говорили друг другу:

– Чу, затяпали, ни свет ни заря…

– Жадность – покою лютый враг.

Илье Артамонову иногда казалось, что он уже преодолел ленивую неприязнь города; дремовцы почтительно снимали пред ним картузы, внимательно слушали его рассказы о князьях Ратских, но почти всегда тот или другой не без гордости замечал:

– У нас господа попроще, победнее, а – построже ваших!

Вечерами, в праздники, сидя в густом, красивом саду трактира Барского на берегу Оки, он говорил богачам, сильным людям Дремова:

– От моего дела всем вам будет выгода.

– Давай Бог, – отвечал Помялов, усмехаясь коротенькой, собачьей улыбкой, и нельзя было понять: ласково лизнет или укусит? Его измятое лицо неудачно спрятано в пеньковой бородке, серый нос недоверчиво принюхивается ко всему, а желудевые глаза смотрят ехидно.

– Давай Бог, – повторяет он, – хотя и без тебя не плохо жили, ну, может, и с тобой так же проживем.

Артамонов хмурится:

– Двоемысленно говоришь, не дружески.

Барский хохочет, кричит:

– Он у нас – такой!

У Барского на месте лица скупо наляпаны багровые куски мяса, его огромная голова, шея, щеки, руки – весь он густо оброс толстоволосой, медвежьей шерстью, уши – не видны, ненужные глаза скрыты в жирных подушечках.

– Вся моя сила в жир пошла, – говорит он и хохочет, широко открывая пасть, полную тупыми зубами.

К Артамонову присматривается очень светлыми глазами тележник Воропонов, он поучает сухоньким голосом:

– Дела делать – надо, а и Божие не следует забывать. Сказано: «Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть».

Светлые и точно пустые глаза его смотрят так, как будто Воропонов догадывается о чем-то и вот сейчас оглушит необыкновенным словом. Иногда он как будто и начинал говорить нечто:

– Конечно, и Христос хлеб вкушал, так что Марфа…

– Ну-ну, – останавливал его кожевник Житейкин, церковный староста, – куда поехал?

Воропонов умолкал, двигая серыми ушами, а Илья спрашивал кожевника:

– Ты мое дело понимаешь?

– Это зачем? – искренно удивлялся Житейкин. – Дело – твое, тебе его и понимать, чудак! У тебя – твое, у меня – мое.

Артамонов пил густое пиво и смотрел сквозь деревья на мутную полосу Оки и левее, где в бок ей выползала из ельника, из болот, зеленой змеею фигурно изогнувшаяся Ватаракша. Там, на мысу, на золотой парче песка масляно светится щепа и стружка, краснеет кирпич, среди примятых кустов тальника вытянулась длинная, мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горит на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и, точно восковой, тает желтый сруб двухэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила, – Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли. Алексей живет там, отодвинут подальше от парней и девиц города; трудно с ним – задорен и вспыльчив. Петр тяжелее его, в Петре есть что-то мутное; еще не понимает он, как много может сделать смелый человек.

По лицу Артамонова проходит тень, он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан, это – дешевый народ, жадность к делу у них робкая, а настоящего задора – нет.

Ночами, когда город мертво спит, Артамонов вором крадется по берегу реки, по задворкам, в сад вдовы Баймаковой. В теплом воздухе гудят комары, и как будто это они разносят над землей вкусный запах огурцов, яблок, укропа. Луна катится среди серых облаков, реку гладят тени. Перешагнув через плетень в сад, Артамонов тихонько проходит во двор, вот он в темном амбаре, из угла его встречает опасливый шепот:

– Незаметно прошел?

Сбрасывая одежду, он сердито ворчит:

– Досада это мне, – прятаться! Мальчишка я, что ли?

– А не заводи полюбовницу.

– Рад бы не завел, да Господь навел.

– Ой, что ты говоришь, еретик! Мы с тобой против Бога идем…

– Ну, ладно! Это – после. Эх, Ульяна, люди тут у вас…

– А ты – полно, не скучай, – шепчет женщина и долго, с яростной жадностью, утешает его ласками, а отдохнув, подробно рассказывает о людях: кого надо бояться, кто умен, кто бесчестен, у кого лишние деньги есть.

– Помялов с Воропоновым, зная, что тебе дров много нужно, хотят леса кругом скупить, прижать тебя.

– Опоздали, князь леса мне запродал.

Вокруг них, над ними непроницаемо черная тьма, они даже глаз друг друга не видят и говорят беззвучным шепотом. Пахнет сеном, березовыми вениками, из погреба поднимается сыроватый, приятный холодок. Тяжелая, точно из свинца литая, тишина облила городишко; иногда пробежит крыса, попищат мышата, да ежечасно на колокольне у Николы подбитый колокол бросает в тьму унылые, болезненно дрожащие звуки.

– Экая ты дородная! – восхищается Артамонов, поглаживая горячее и пышное тело женщины. – Экая мощная! Что ж ты родила мало?

– Кроме Натальи – двое было, слабенькие, померли.

– Значит – муж был плох…

– Не поверишь, – шепчет она, – я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Бабы, подруги, бывало, рассказывают, а я – не верю, думаю: врут со стыда! Ведь, кроме стыда, я и не знала ничего от мужа-то, как на плаху ложилась на постель. Молюсь Богу: заснул бы, не трогал бы! Хороший был человек, тихий, умный, а таланта на любовь Бог ему не дал…

Ее рассказ и возбуждает, и удивляет Артамонова, крепко поглаживая пышные груди ее, он ворчит:

– Вот как бывает, а я и не знал, думал: всякий мужик бабе сладок.

Он чувствует себя сильнее и умнее рядом с этой женщиной, днем – всегда ровной, спокойной, разумной хозяйкой, которую город уважает за ум ее и грамотность. Однажды, растроганный ее девичьими ласками, он сказал:

– Я понимаю, на что ты пошла. Зря мы детей женили, надо было мне с тобой обвенчаться…

– Дети у тебя – хорошие, они и узнают про нас, – не беда, а вот если город узнает…

Она вздрогнула всем телом.

– Ну, ничего, – шепнул Илья.

Как-то она полюбопытствовала:

– Скажи-ка: вот – человека ты убил, не снится он тебе?

Равнодушно почесывая бороду, Илья ответил:

– Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему сниться? Я и не видал, каков он. Ударили меня, я едва на ногах устоял, треснул кого-то кистенем по башке, потом – другого, а третий убежал.

Вздохнув, он с обидой проворчал:

– Наткнутся на тебя дураки, а ты за них отвечай Богу…

Несколько минут лежали молча.

– Задремал?

– Нет.

– Иди, светать скоро начнет; на стройку пойдешь? Ох, умаешься ты со мной…

– Не бойся, – на будни хватило, хватит и на праздник, – похвалился Артамонов, одеваясь.

Он идет по холодку, в перламутровом сумраке раннего утра; ходит по своей земле, сунув руки за спину под кафтан; кафтан приподнялся петушиным хвостом; Артамонов давит тяжелою ногой стружку, щепу, думает:

«Олешке надо дать выгуляться, пускай с него пена сойдет. Трудный парень, а – хорош».

Ложится на песок или на кучу стружек и быстро засыпает. В зеленоватом небе ласково разгорается заря; вот солнце хвастливо развернуло над землею павлиний хвост лучей и само, золотое, всплыло вслед за ним; проснулись рабочие и, видя распростертое, большое тело, предупреждают друг друга:

– Тут!

Скуластый Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит на Артамонова мерцающими глазами так, точно хочет перешагнуть через него и – не решается.

Муравьиная суета людей, крики, стук не будят большого человека, лежа в небо лицом, он храпит, как тупая пила, – землекоп идет прочь, оглядываясь, мигая, как ушибленный по голове. Из дома вышел Алексей в белой холщовой рубахе, в синих портах, он легко, как по воздуху, идет купаться и обходит дядю осторожно, точно боясь разбудить его тихим скрипом стружки под ногами. Никита еще засветло уехал в лес; почти каждый день он привозит оттуда воза два перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада, он уже насадил берез, клена, рябины, черемухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, глиной, – это для плодовых деревьев. По праздникам ему помогает работать Тихон Вялов.

– Сады садить – дело безобидное, – говорит он.

Дергая себя за ухо, ходит Петр Артамонов, посматривает на работу. Сочно всхрапывает пила, въедаясь в дерево, посвистывают, шаркая, рубанки, звонко рубят топоры, слышны смачные шлепки извести, и всхлипывает точило, облизывая лезвие топора. Плотники, поднимая балку, поют «Дубинушку», молодой голос звонко выводит:

- Пришел к Марье кум Захарий,

- Кулаком Марью по харе…

– Грубо поют, – сказал Петр землекопу Вялову, – тот, стоя по колено в песке, ответил:

– Все едино чего петь…

– Как это?

– В словах души нет.

«Непонятный мужик», – подумал Петр, отходя от него и вспоминая, что, когда отец предложил Вялову место наблюдающего за работой, мужик этот ответил, глядя под ноги отцу:

– Нет, я не гожусь на это, не умею людями распоряжаться. Ты меня в дворники возьми…

Отец крепко обругал его.

…Холодная, мокрая пришла осень, сады покрылись ржавчиной, черные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами; посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные, растоптанные стружки. Каждое утро к амбару подъезжали телеги, груженные льном, запряженные шершавыми лошадьми. Петр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые, угрюмые мужики не подсунули «потного», смоченного для веса водою, не продали бы простой лен по цене «долгунца». Трудно было ему с мужиками; нетерпеливый Алексей яростно ругался с ними. Отец уехал в Москву, вслед за ним отправилась теща, будто бы на богомолье. Вечерами, за чаем, за ужином, Алексей сердито жаловался:

– Скучно тут жить, не люблю я здешних…

Этим он всегда раздражал Петра.

– Сам-то хорош! Задираешь всех. Хвастать любишь.

– Есть чем, вот и хвастаю.

Встряхивая кудрями, он расправлял плечи, выгибал грудь и, дерзко прищурив глаза, смотрел на братьев, на невестку. Наталья сторонилась его, точно боясь в нем чего-то, говорила с ним сухо.

После обеда, когда муж и Алексей уходили снова на работы, она шла в маленькую, монашескую комнату Никиты и, с шитьем в руках, садилась у окна, в кресло, искусно сделанное для нее горбуном из березы. Горбун, исполняя роль конторщика, с утра до вечера писал, считал, но когда являлась Наталья, он, прерывая работу, рассказывал ей о том, как жили князья, какие цветы росли в их оранжереях. Его высокий, девичий голос звучал напряженно и ласково, синие глаза смотрели в окно, мимо лица женщины, а она, склонясь над шитьем, молчала так задумчиво, как молчит человек наедине с самим собою. Почти не глядя друг на друга, они сидели час, два, но порою Никита осторожно и как бы невольно обнимал невестку ласковым теплом синих глаз, и его большие, собачьи уши заметно розовели. Скользящий взгляд его иногда заставлял женщину тоже взглянуть на деверя и улыбнуться ему милостивой улыбкой – странной улыбкой; иногда Никита чувствует в ней некую догадку о том, что волнует его, иногда же улыбка эта кажется ему и обиженной, и обидной, он виновато опускает глаза.

За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета, слышен крик Алексея, рев медвежонка, недавно прикованного на цепь в углу двора, бабы-трепальщицы дробно околачивают лен. Шумно входит Алексей; мокрый, грязный, в шапке, сдвинутой на затылок, он все-таки напоминает весенний день; посмеиваясь, он рассказывает, что Тихон Вялов отсек себе палец топором.

– Будто – невзначай, а дело явное: солдатчины боится. А я бы охотой в солдаты пошел, только б отсюда прочь.

И, хмурясь, он урчит, как медвежонок:

– Заехали к чертям на задворки…

Потом требовательно протягивает руку:

– Дай пятиалтынный, я в город иду.

– Зачем?

– Не твое дело.

Уходя, он напевает:

- Бежит девка по дорожке,

- Тащит милому лепешки…

– Ох, доиграется он до нехорошего! – говорит Наталья. – Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только пятнадцатый год пошел, матери – нет у нее, отец – пьяница…

Никите не нравится, как она говорит это, в словах ее он слышит избыток печали, излишек тревоги и как будто зависть.

Горбун молча смотрит в окно, в мокром воздухе качаются лапы сосен, сбрасывают с зеленых игол ртутные капли дождя. Это он посадил сосны; все деревья вокруг дома посажены его руками…

Входит Петр, угрюмый и усталый.

– Чай пить пора, Наталья.

– Рано еще.

– Пора, говорю! – кричит он, а когда жена уходит, садится на ее место и тоже ворчит, жалуясь:

– Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду – не знаю. Если у меня не так идет, как надо, – задаст он мне…

Никита мягко и осторожно говорит ему об Алексее, о девице Орловой, но брат отмахивается рукою, видимо, не вслушавшись в его слова.

– Нет у меня времени девками любоваться! Я и жену только ночами сквозь сон вижу, а днем слеп, как сыч. Глупости у тебя на уме…

И, дергая себя за ухо, он говорит осторожно:

– Не наше бы это дело, фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку – больше…

Илья Артамонов возвратился домой веселый, помолодевший, он подстриг бороду, еще шире развернул плечи, глаза его светились ярче, и весь он стал точно заново перекованный плуг. Барином развалясь на диване, он говорил:

– Дела наши должны идти, как солдаты. Работы вам, и детям вашим, и внукам довольно будет. На триста лет. Большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых!

Пощупал глазами сноху и закричал:

– Пухнешь, Наталья? Родишь мальчика – хороший подарок сделаю.

Вечером, собираясь спать, Наталья сказала мужу:

– Хорош батюшка, когда веселый.

Муж, искоса взглянув на нее, неласково отозвался:

– Еще бы не хорош, подарок обещал.

Но недели через две-три Артамонов притих, задумался; Наталья спросила Никиту:

– На что батюшка сердится?

– Не знаю. Его не поймешь.

В тот же вечер, за чаем, Алексей вдруг сказал отчетливо и громко:

– Батюшка, – отдай меня в солдаты.

– К-куда? – заикнувшись, спросил Илья.

– Не хочу я жить здесь…

– Ступайте вон! – приказал Артамонов детям, но когда и Алексей пошел к двери, он крикнул ему:

– Стой, Олешка!

Он долго рассматривал парня, держа руки за спиною, шевеля бровями, потом сказал:

– А я думал: вот у меня орел!

– Не приживусь я тут.

– Врешь. Место твое – здесь. Мать твоя отдала мне тебя в мою волю, – иди!

Алексей шагнул, точно связанный, но дядя схватил его за плечо:

– Не так бы надо говорить с тобой, – со мной отец кулаком говорил. Иди.

И, еще раз окрикнув его, внушительно добавил:

– Тебе – большим человеком быть, понял? Чтобы впредь я от тебя никакого визгу не слыхал…

Оставшись один, он долго стоял у окна, зажав бороду в кулак, глядя, как падает на землю серый мокрый снег, а когда за окном стало темно, как в погребе, пошел в город. Ворота Баймаковой были уже заперты, он постучал в окно, Ульяна сама отперла ему, недовольно спросив:

– Что это ты когда явился?

Не отвечая, не раздеваясь, он прошел в комнату, бросил шапку на пол, сел к столу, облокотясь, запустив пальцы в бороду, и рассказал про Алексея.

– Чужой: сестра моя с барином играла, оно и сказывается.

Женщина посмотрела, плотно ли закрыты ставни окон, погасила свечу, – в углу, пред иконами, теплилась синяя лампада в серебряной подставе.

– Жени его скорей, вот и свяжешь, – сказала она.

– Да, так и надо. Только – это не все. В Петре – задору нет, вот горе! Без задора – ни родить, ни убить. Работает будто не свое, все еще на барина, все еще крепостной, воли не чувствует, – понимаешь? Про Никиту я не говорю: он – убогий, у него на уме только сады, цветы. Я ждал – Алексей вгрызется в дело…

Баймакова успокаивала его:

– Рано тревожишь себя. Погоди, завертится колесо бойчее, подомнет всех – обомнутся.

Они беседовали до полуночи, сидя бок о бок в теплой тишине комнаты, – в углу ее колебалось мутное облако синеватого света, дрожал робкий цветок огня. Жалуясь на недостаток в детях делового задора, Артамонов не забывал и горожан:

– Скуподушные люди.

– Тебя не любят за то, что ты удачлив, за удачу мы, бабы, любим, а вашему брату чужая удача – бельмо на глаз.

Ульяна Баймакова умела утешить и успокоить, а Илья Артамонов только недовольно крякнул, когда она сказала ему:

– Я вот одного до смерти боюсь – понести от тебя…

– В Москве дела – огнем горят! – продолжал он, вставая, обняв женщину. – Эх, кабы ты мужиком была…

– Прощай, родимый, иди!

Крепко поцеловав ее, он ушел.

…На Масленице Ерданская привезла Алексея из города в розвальнях оборванного, избитого, без памяти. Ерданская и Никита долго растирали его тело тертым хреном с водкой, он только стонал, не говоря ни слова. Артамонов зверем метался по комнате, засучивая и спуская рукава рубахи, скрипя зубами, а когда Алексей очнулся, он заорал на него, размахивая кулаком:

– Кто тебя – говори?

Приоткрыв жалобно злой, запухший глаз, задыхаясь, сплевывая кровь, Алексей тоже захрипел:

– Добивай…

Испуганная Наталья громко заплакала, – свекор топнул на нее, закричал:

– Цыц! Вон!

Алексей хватал голову руками, точно оторвать ее хотел, и стонал.

Потом, раскинув руки, свалился на бок, замер, открыв окровавленный, хрипящий рот; на столе у постели мигала свеча, по обезображенному телу ползали тени, казалось, что Алексей все более чернеет, пухнет. В ногах у него молча и подавленно стояли братья, отец шагал по комнате и спрашивал кого-то:

– Неужто – не выживет, а?

Но через восемь суток Алексей встал, влажно покашливая, харкая кровью; он начал часто ходить в баню, парился, пил водку с перцем; в глазах его загорелся темный угрюмый огонь, это сделало их еще более красивыми. Он не хотел сказать, кто избил его, но Ерданская узнала, что бил Степан Барский, двое пожарных и мордвин, дворник Воропонова. Когда Артамонов спросил Алексея: так ли это? – тот ответил:

– Не знаю.

– Врешь!

– Не видел; они мне сзади кафтан, что ли, на голову накинули.

– Скрываешь ты что-то, – догадывался Артамонов, Алексей взглянул в лицо его нехорошо пылающими глазами и сказал:

– Я – выздоровею.

– Ешь больше! – посоветовал Артамонов и проворчал в бороду себе: – За такое дело – красного петуха пустить бы, поджарить им лапы-то…

Он стал еще более внимателен, грубо ласков с Алексеем и работал напоказ, не скрывая своей цели: воодушевить детей страстью к труду.

– Все делайте, ничем не брезгуйте! – поучал он и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая звериную, зоркую ловкость, – она позволяла ему точно определять, где сопротивление силе упрямее и как легче преодолеть его.

Беременность снохи неестественно затянулась, а когда Наталья, промучившись двое суток, на третьи родила девочку, он огорченно сказал:

– Ну, это что…

– Благодари Бога за милость, – строго посоветовала Ульяна, – сегодня день Елены Льняницы.

– Ой ли?

Он схватил святцы, взглянул и по-детски обрадовался:

– Веди к дочери!

Положив на грудь снохи серьги с рубинами и пять червонцев, он кричал:

– Получи! Хоть и не парня родила, а – хорошо!

И спрашивал Петра:

– Ну, что, рыба-сом, рад? Я, когда ты родился, рад был!

Петр пугливо смотрел в бескровное, измученное, почти незнакомое лицо жены; ее усталые глаза провалились в черные ямы и смотрели оттуда на людей и вещи, как бы вспоминая давно забытое; медленными движениями языка она облизывала искусанные губы.

– Что она молчит? – спросил он тещу.

– Накричалась, – объяснила Ульяна, выталкивая его из комнаты.

Двое суток, день и ночь слушал он вопли жены и сначала жалел ее, боялся, что она умрет, а потом, оглушенный ее криками, отупев от суеты в доме, устал и бояться, и жалеть. Он старался только уйти куда-нибудь подальше, куда не достигал бы вой жены, но спрятаться от этого не удавалось, визг звучал где-то внутри головы его, возбуждая необыкновенные мысли. И всюду, куда бы он ни шел, он видел Никиту с топором или железной лопатой в руках, горбун что-то рубил, тесал, рыл ямы, бежал куда-то бесшумным бегом крота, казалось – он бегает по кругу, оттого и встречается везде.

– Не разродится, пожалуй, – сказал Петр брату, – горбун, всадив лопату в песок, спросил:

– Что повитуха говорит?

– Утешает. Обещает. Ты что дрожишь?

– Зубы болят.

Вечером, в день родов, сидя на крыльце дома с Никитой и Тихоном, он рассказал, задумчиво улыбаясь:

– Теща положила мне на руки ребенка-то, а я с радости и веса не почувствовал, чуть к потолку не подбросил дочь. Трудно понять: из-за такой малости, а какая тяжелая мука…

Почесывая скулу, Тихон Вялов сказал спокойно, как всегда говорил:

– Все человечьи муки из-за малости.

– Как это? – строго спросил Никита; дворник, зевнув, равнодушно ответил:

– Да – так как-то…

Из дома позвали ужинать.

Ребенок родился крупный, тяжелый, но через пять месяцев умер от угара, мать тоже едва не умерла, угорев вместе с ним.

– Ну, что ж! – утешал отец Петра на кладбище. – Родит еще. А у нас теперь своя могила здесь будет, значит – якорь брошен глубоко. С тобой – твое, под тобой – твое, на земле – твое и под землей твое, – вот что крепко ставит человека!

Петр кивнул головою, глядя на жену; неуклюже согнув спину, она смотрела под ноги себе, на маленький холмик, по которому Никита сосредоточенно шлепал лопатой. Смахивая пальцами слезы со щек так судорожно быстро, точно боялась обжечь пальцы о свой распухший, красный нос, она шептала:

– Господи, Господи…

Между крестов, читая надписи, ходил, кружился Алексей; он похудел и казался старше своих лет. Его немужицкое лицо, обрастая темным волосом, казалось обожженным и закоптевшим, дерзкие глаза, углубясь под черные брови, смотрели на всех неприязненно, он говорил глуховатым голосом, свысока и как бы нарочито невнятно, а когда его переспрашивали, взвизгивал:

– Не понимаешь?

И ругался. В его отношении к братьям явилось что-то нехорошее, насмешливое. На Наталью он покрикивал, как на работницу, а когда Никита, с упреком, сказал ему: «Зря обижаешь Наташу!» – он ответил:

– Я человек больной.

– Она смирная.

– Ну и пусть потерпит.

О том, что он больной, Алексей говорил часто и всегда почти с гордостью, как будто болезнь была достоинством, отличавшим его от людей.

Идя с кладбища рядом с дядей, он сказал ему:

– Надо бы нам свой погост устроить, а то с этими и мертвому лежать зазорно.

Артамонов усмехнулся.

– Устроим. Все будет у нас: церковь, кладбище, училище заведем, больницу, – погоди!

Когда шли по мосту через Ватаракшу, на мосту, держась за перила, стоял нищеподобный человек, в рыженьком, отрепанном халате, похожий на пропившегося чиновника. На его дряблом лице, заросшем седой бритой щетиной, шевелились волосатые губы, открывая осколки черных зубов, мутно светились мокренькие глазки. Артамонов отвернулся, сплюнул, но заметив, что Алексей необычно ласково кивнул головою дрянному человечку, спросил:

– Это что?

– Часовщик Орлов.

– И видно, что Орлов!

– Он – умный, – настойчиво сказал Алексей. – Его – затравили…

Артамонов покосился на племянника и промолчал.

Наступило лето, сухое и знойное, за Окою горели леса, днем над землею стояло опаловое облако едкого дыма, ночами лысая луна была неприятно красной, звезды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей, вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма.

Артамоновы, поужинав, задыхаясь в зное, пили чай в саду, в полукольце кленов; деревья хорошо принялись, но пышные шапки их узорной листвы в эту мглистую ночь не могли дать тени. Трещали сверчки, гудели однорогие, железные жуки, пищал самовар. Наталья, расстегнув верхние пуговицы кофты, молча разливала чай, кожа на груди ее была теплого цвета, как сливочное масло; горбун сидел склонив голову, строгая прутья для птичьих клеток, Петр дергал пальцами мочку уха, тихонько говоря:

– Людей дразнить – вредно, а отец дразнит.

Алексей, сухо покашливая, смотрел в сторону города и точно ждал чего-то, вытягивая шею.

В городе заныл колокол.

– Набат? Пожар? – спросил Алексей, приложив ладонь ко лбу и вскакивая.

– Что ты? Звонарь часы отбивает.

Алексей встал и ушел, а Никита, помолчав, сказал тихонько:

– Все пожары ему чудятся.

– Злой стал, – осторожно заметила Наталья. – А сколько в нем веселья было…