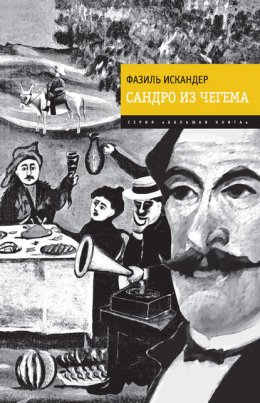

Читать онлайн Сандро из Чегема бесплатно

© Искандер Ф. А., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

* * *

От автора

Начинал я писать «Сандро из Чегема» как шуточную вещь, слегка пародирующую плутовской роман. Но постепенно замысел осложнялся, обрастал подробностями, из которых я пытался вырваться на просторы чистого юмора, но вырваться не удалось. Это лишний раз доказывает верность старой истины, что писатель только следует голосу, который диктует ему рукопись.

История рода, история села Чегем, история Абхазии и весь остальной мир, как он видится с чегемских высот, – вот канва замысла.

Мне кажется, первый промельк его я ощутил в детстве. В жаркий летний день я лежал на бычьей шкуре в тени яблони. Время от времени под порывами ветерка созревшие яблоки слетали с дерева и шлепались на траву.

Иногда они скатывались вниз по косогору, и сквозь рейки штакетника выкатывались на скотный двор, где паслись свиньи. К этим плодам мы со свиньями бежали наперегонки, и я нередко, опережая их, подхватывал яблоко прямо из-под хрюкающего рыла. В более зрелые годы и в других местах мне это никогда не удавалось.

Вот так я лежал в ожидании полунебесных даров и вдруг услышал, как мои двоюродные сестры в соседних домах, одна на вершине холма, другая в низинке, возле родника, перекликаются. Непонятное волнение охватило меня. Мне страстно захотелось, чтобы и этот летний день, и эта яблоня, шелестящая под ветерком, и голоса моих сестер – все, все, что вокруг, осталось навсегда таким же. Как это сделать, я не знал. Вроде бы все это надо было заново вылепить. Я это почувствовал сладостно хищнеющими пальцами. Через несколько минут порыв угас, и я, казалось, навсегда забыл о нем.

Но вот я пишу эту книгу. По мере продвижения замысла поэзия народной жизни все больше и больше захватывала меня. Вероятно, отсюда и размышляющий мул или героический буйвол как нелгущие свидетели ее. Животные не лгут, хотя собакам свойственно очаровательное лукавство. Небольшой пример, как говаривал вождь.

Бывало, к полудню моя чегемская тетушка начинает греметь тарелками, а уж собаки сдержанно ждут у распахнутых дверей кухни. После обеда и им, конечно, что-нибудь перепадет. Но в ожидании еды они вдруг взлаивали без всякой причины, даже подбегали к забору, где, погавкав некоторое время, победно возвращались назад, как бы говоря: мы не дармоеды, отогнали очень опасного, хотя и невидимого врага. Меня всегда смешила эта сфальсифицированная опасность.

Гораздо позже, став литератором, я убедился, что сия ситуация бессмертна. Вот так же некоторые критики, услышав, что гремят тарелками (не скажу где) бросаются отгонять сфальсифицированную опасность.

Но я слишком отвлекся. Мой немецкий переводчик Саша Кемпфе, прочитав «Сандро», вдруг спросил у меня:

– Эндурцы – это евреи?

Начинается, решил я, но потом оказалось, что этот вопрос возбуждает любопытство разных народов. Эндурцев и кенгурцев я придумал еще в детском саду. Мой любимый дядя хохотал над моими рисунками, где я изображал бесконечные сражения двух придуманных племен. Потом любимый дядя погиб в Магадане, а эти придуманные народы всплыли в виде названия двух районов Абхазии. И теперь (только заткните кляпом рот психопату-психоаналитику) я скажу: эндурцами могут быть представители любой нации. Эндурцы – это и наш предрассудок (чужие), и образ дурной цивилизации, делающий нас чужими самим себе. Однажды мы можем проснуться, а кругом одни эндурцы, из чего не следует, что мы не должны просыпаться, а следует, что просыпаться надо вовремя. Впрочем, поиски и выявление эндурцев и есть первый признак самих эндурцев. Позднейший лозунг «Эндурское – значит отличное!» – ко мне никакого отношения не имеет.

«Сандро из Чегема» еще не совсем законченная книга, хотя данная рукопись – самая полная из всех, которые где-либо и когда-либо выходили. Хочется дописать судьбу Тали и некоторых других обитателей Большого Дома.

Чегемской жизни противостоит карнавал театрализованной сталинской бюрократии: креслоносцы захватили власть. Фигура самого Сталина, этого зловещего актера, интересовала меня давно, еще тогда, когда я ничего не писал и писать не собирался.

Сталин достаточно часто отдыхал в Абхазии, и поздние, после его смерти, рассказы людей, видевших и слышавших его (обслуга, охрана и т. д.), – чаще всего восторженные и потому разоблачительные, давали мне возможность заглянуть в первоисточник. Восторженный человек, мне так думается, менее склонен редактировать свои впечатления, ему кажется, что все было прекрасно, и потому он простодушнее передает факты.

Представим вечерок в компании. Вдруг гаснет свет. Один из малозаметных застольцев берет книгу и начинает читать ее в полной темноте. Мы потрясены этой его особенностью, нас не смущает, что читает он ее все-таки по слогам. Тогда это называлось железной логикой. Человек так устроен, что загадочное в его сознании неизменно превращается в значительное. Но продолжим образ.

Компания не просто проводит вечерок, а играет в карты на деньги. И немалые. Вдруг гаснет свет. Малозначительный игрок (о том, что он видит в темноте, никто не знает) заглядывает в колоду, а потом при свете выигрывает игру – и все кажется нормальным.

А если игра затягивается на годы? А если наш удачливый игрок уже договорился с директором электростанции и при этом, будучи отнюдь не глупцом, далеко не всегда выигрывает после световой паузы, а только тогда, когда предстоит хороший куш?

Короче, когда долго нет света, сова садится на трон, филины доклевывают последних светляков, лилипутам возвращается как бы естественное право бить ниже пояса, а новоявленные гуманисты восхваляют Полярную ночь как истинный день в диалектическом смысле. Культ будущего, этот летучий расизм, как-то облегчает убивать в настоящем, ибо между настоящим и будущим нет правовой связи.

Лучше вернемся в Чегем и отдышимся. Собственно, это и было моей литературной сверхзадачей: взбодрить своих приунывших соотечественников. Было отчего приуныть.

У искусства всего две темы: призыв и утешение. Но и призыв, если вдуматься, тоже является формой утешения. «Марсельеза» – та же «Лунная соната», только для другого состояния. Важно, чтобы человек сам определил, какое утешение ему сейчас нужно.

Краем детства я застал во многом еще патриархальную, деревенскую жизнь Абхазии и навсегда полюбил ее. Может, я идеализирую уходящую жизнь? Может быть. Человек склонен возвышать то, что он любит. Идеализируя уходящий образ жизни, возможно, мы, сами того не сознавая, предъявляем счет будущему. Мы ему как бы говорим: вот, что мы теряем, а что ты нам даешь взамен?

Пусть будущее призадумается над этим, если оно вообще способно думать.

Глава 1. Сандро из Чегема

Дядя Сандро прожил почти восемьдесят лет, так что даже по абхазским понятиям его смело можно назвать старым человеком. А если учесть, что его много раз пытались убить в молодости, да и не только в молодости, можно сказать, что ему просто повезло.

В первый раз он получил пулю от какого-то негодяя, как он его неизменно называл. Он получил пулю, когда затягивал подпругу своему коню перед тем, как покинуть княжеский двор.

Дело в том, что он тогда был любовником княгини и торчал у нее день и ночь. Благодаря своим выдающимся рыцарским достоинствам, он был в то время первым или даже единственным ее любовником.

Юный негодяй был влюблен в княгиню и тоже торчал у нее день и ночь, кажется, на правах соседа или дальнего родственника со стороны мужа. Но он, по словам дяди Сандро, не обладал столь выдающимися рыцарскими достоинствами, как сам дядя Сандро. А может, и обладал, но никак не мог найти случая применить их к делу, потому что княгиня была без ума от дяди Сандро.

Все-таки он надеялся на что-то и потому ни на шаг не отходил от дома княгини или даже от самой княгини, когда она это позволяла. Возможно, она его не прогоняла, потому что он подхлестывал дядю Сандро на все новые и новые любовные подвиги. А может, она его держала при себе на случай, если дядя Сандро внезапно выйдет из строя. Кто его знает.

Княгиня эта была по происхождению сванка. Возможно, именно этим объясняются ее некоторые любовные странности. К достоинствам ее прекрасной внешности (дядя Сандро говорил, что она была белая, как молоко), я думаю, необходимо добавить, что она отлично ездила верхом, неплохо стреляла, а при случае могла выдоить даже буйволицу.

Я об этом говорю потому, что доить буйволицу трудно, для этого надо иметь очень крепкие пальцы. Так что вопрос об изнеженности, инфантильности или физическом вырождении сам по себе отпадает, несмотря на то, что она была чистокровным потомком сванских князей.

Я думаю, что этот факт не противоречит историческому материализму, если учесть особенности развития общества в высокогорных условиях Кавказа, даже если при этом не учитывать великолепный воздух, которым дышали ее предки и она сама. Дядя Сандро говорил, что иногда в интимные минуты эта амазонка не прочь была ущипнуть своего любимчика, но он терпел и ни разу не вскрикнул, потому что был настоящим рыцарем.

Я подозреваю, что мужу ее, мирному абхазскому князю, приходилось терпеть более грубые формы проявления ее деспотического темперамента. Так что он на всякий случай старался держаться в сторонке.

Одно время этот юный негодяй пытался заручиться его поддержкой, так что скорее всего он был родственником мужа, а не соседом. Но пользы от этого было мало, хотя муж ее тоже довольно часто торчал у себя дома. Но, разумеется, не так часто, как дядя Сандро, потому что он был страстным охотником на туров, а занятие это требует много энергии и многонедельных походов.

Возможно, ему нужно было, чтобы во время длительных охотничьих отлучек в доме оставался расторопный и храбрый молодой человек, который мог бы развлекать княгиню, принимать гостей, а если надо, и защитить честь дома. Именно таким молодым человеком и был в те времена дядя Сандро. Так что муж княгини, по словам дяди Сандро, любил его не меньше самой княгини. Поэтому на происки юного негодяя он раз и навсегда сказал ему: «Вы меня в свои дела не впутывайте».

Возможно, после этих слов этот безымянный юный негодяй почувствовал себя до того одиноко и сиротливо, что иного выхода не нашел, как выстрелить в дядю Сандро.

Во всяком случае, так обстояли дела до того дня, когда дядя Сандро бодро затягивал подпругу своему коню, а его безутешный соперник уныло стоял посреди двора, и в его голове дозревало легкомысленное даже по тем временам решение выстрелить в дядю Сандро.

И вот только он затянул переднюю подпругу своему коню, как тот окликнул его. Дядя Сандро повернулся, и тот выстрелил.

– …твою мать! – крикнул ему дядя Сандро сгоряча. – Если ты думаешь меня одной пулей уложить! Стреляй еще!

Но тут подбежали люди княгини, да и она сама выскочила на террасу.

Дядю Сандро подхватили, а он еще некоторое время продолжал ругаться с пулей в животе, а потом уже упал.

Его сначала уложили в доме княгини, но потом это стало неприлично, и через несколько дней родственники унесли его на носилках домой. Княгиня поехала за ним и проводила у его постели ночи и дни, что было немалой честью, потому что отец его был хотя и довольно зажиточным, но простым крестьянином.

Дяде Сандро пришлось очень плохо, потому что турецкий пистолет этого юного негодяя был заряжен чуть ли не осколками разбитого чугунка. Для спасения его жизни из города был привезен знаменитый по тем временам доктор, который сделал ему операцию и лечил его около двух месяцев. За каждый день лечения он брал по барану, так что отец его впоследствии говорил про дядю Сандро, что этот Козел ему обошелся в шестьдесят баранов.

Неизвестно, сколько бы еще длилось лечение, если б однажды отец дяди Сандро в неурочное время не вернулся бы с поля. У него сломалась мотыга, и он пришел за новой. Войдя во двор, он увидел, что доктор мирно спит под тенью грецкого ореха вместо того, чтобы лечить его сына или хотя бы готовить ему снадобья. «Небось его бараны пасутся и набираются жиру для него, а он в это время спит», – подумал старик и прошел в дом.

Он вошел в комнату дяди Сандро и еще больше удивился, потому что дядя Сандро спал и притом не один. Для сестры милосердия, даже княжеского происхождения, это было слишком. Старик больше всего рассердился, потому что не знал, в какой из этих шестидесяти дней она прыгнула к нему в постель, первая догадавшись, что он выздоровел или, по крайней мере, что ему нужно сменить процедуру. Узнай он пораньше об этом, может быть, десяток баранов можно было бы и не давать этому бездельнику. Так или иначе, он растолкал княгиню.

– Вставай, княгиня, князь у ворот! – сказал он.

– Я, кажется, прикорнула, пока отгоняла от него мух, – вздохнула она, потягиваясь и приподымаясь.

– Ну да, из-под одеяла, – буркнул старик и вышел из комнаты.

Тут дядя Сандро, который от стыда притворялся спящим и хотел притворяться дальше, не выдержал. Он прыснул. Княгиня тоже рассмеялась, потому что, как истинная патрицианка, хотя и высокогорного происхождения, она была не слишком смущена.

В тот же день доктор с причитавшимися ему баранами был отправлен в город, а княгиня еще несколько дней погостила в доме дяди Сандро и, уезжая, по-княжески одарила его сестер своими шелками и бусами. Так что все остались довольны, разумеется, все, кроме юного негодяя. После своего злополучного выстрела он окончательно осиротел, потому что княгиня переехала в дом дяди Сандро, а он при всем своем нахальстве никак не мог там показаться. Более того. Ему пришлось совсем уехать из наших мест. Разумеется, он скрывался не столько от возмездия закона, сколько от пули одного из родственников дяди Сандро. Так что если в доме княгини он все-таки мог надеяться на какой-нибудь случай, чтобы доказать свои более выдающиеся рыцарские способности, если, разумеется, они у него были, то теперь ему приходилось страдать издали.

Кроме этого случая в жизни дяди Сандро было множество других, когда его могли убить или, по крайней мере, ранить. Его могли убить во время гражданской войны с меньшевиками, если бы он в ней принимал участие. Более того, его могли убить, даже если бы он в ней не принимал участия.

Кстати, перескажу одно его приключение, по-моему, характерное для смутного времени меньшевиков.

Однажды дядя Сандро возвращался домой с какого-то пиршества. Незаметно в пути его застигла ночь. Время было опасное, кругом шныряли меньшевистские отряды, и он решил попроситься переночевать где-нибудь под ближайшей крышей. Он вспомнил, что где-то поблизости живет один богатый армянин. Дядя Сандро был с ним немного знаком. Этот армянин в свое время бежал из Турции от резни. Здесь он выращивал высокосортные табаки и продавал их трапезундским и батумским купцам, которые платили ему, по словам дяди Сандро, чистым золотом.

И вот он подъехал к воротам его дома и крикнул своим зычным голосом:

– Эй, хозяин!

Ему никто не ответил. Он только заметил, что на кухне погас свет, а окна изнутри прикрыли деревянными ставнями. Он еще раз крикнул, но ему никто не ответил. Тогда он пригнулся и, открыв себе ворота, въехал во двор.

– Не подъезжай, стрелять буду! – услышал он не слишком уверенный голос хозяина. Плохи времена, подумал дядя Сандро, если этот табачник взялся за оружие.

– С каких это пор ты в гостей стреляешь? – крикнул дядя Сандро, отмахиваясь камчой от собаки, которая выскочила ему навстречу. Он слышал, как из кухни доносились женские голоса и голос самого хозяина. Видимо, там держали военный совет.

– А ты не меньшевик? – наконец спросил хозяин, голосом умоляя, чтобы он оказался не меньшевиком или, по крайней мере, назвался как-нибудь иначе.

– Нет, – гордо сказал дядя Сандро, – я сам по себе, я Сандро из Чегема.

– Что ж я твой голос не признал? – спросил хозяин.

– С испугу, – объяснил ему дядя Сандро.

Кухонная дверь осторожно приоткрылась, и оттуда вышел старик с ружьем. Он подошел к дяде Сандро и, окончательно признав его, отогнал собаку. Дядя Сандро спешился, хозяин привязал лошадь к яблоне, и они вошли в кухню. Дядя Сандро сразу заметил, что хозяин и его семья ему обрадовались, хотя истинную причину этой радости он понял гораздо позже. Но тогда он ее принял за чистую монету, так сказать, за скромную дань благодарности его рыцарским подвигам, и это ему было приятно. Кстати, семья хозяина состояла из жены, тещи и двух детей-подростков – мальчика и девочки.

В честь дяди Сандро хозяин послал своего мальчика зарезать барана, достал вино, и, хотя гость для приличия старался удержать его от кровопролития, все было сделано как надо. Дядя Сандро был рад, что остановил выбор на этом доме, что ему не изменило его тогда еще только брезжущее чутье на возможности гостеприимства, заложенные в малознакомых людях. Впоследствии беспрерывными упражнениями он это чутье развил до степени абсолютного слуха, что отчасти позволило ему стать знаменитым в наших краях тамадой, так сказать, самой веселой и в то же время самой печальной звездой на небосклоне свадебных и поминальных пиршеств.

Попробовав вина, дядя Сандро убедился, что богатый армянин уже научился делать хорошее вино, хотя еще и не научился как следует защищать свой дом. «Ничего, – подумал дядя Сандро, – в наших краях всему научишься». Так они сидели за полночь у горящего камина за обильным хорошим столом, и хозяин все время направлял разговор в сторону подвигов дяди Сандро, а дядя Сандро, не упираясь, с удовольствием шел в этом направлении, так что застольная беседа их была оживленной и поучительной. Кстати, дядя Сандро рассказал ему знаменитый эпизод из своей жизни, когда он силой своего голоса контузил какого-то всадника, как бы самой звуковой волной смыл его с коня.

– У меня в те времена, – добавлял он, пересказывая мне приключение с богатым армянином, – был один такой голос, что, если в темноте неожиданно крикну, всадник иногда падал с коня, хотя иногда и не падал.

– От чего это зависело? – пробовал я уточнить.

– От крови, – уверенно пояснил он, – плохая кровь от страха свертывается, как молоко, и человек падает замертво, хотя и не умирает.

Но пойдем дальше. Беседа и вино мирно журчали, дрова в камине потрескивали, и дядя Сандро был вполне доволен. Правда, ему показалось немного странным, что хозяин не отсылает спать своих детей и тещу, потому что хозяйка вполне могла справиться и одна, обслуживая их за столом. Но потом он решил, что детям будет полезно послушать рассказы о его подвигах, да и не каждый день к ним заворачивает такой гость, как Сандро из Чегема.

Но тут снова залаяла собака, и хозяин посмотрел на дядю Сандро, а дядя Сандро на хозяина.

– Эй, хозяин! – раздалось со двора.

Дядя Сандро прислушался и по перемещающемуся звуку собачьего лая определил, что она облаивает по крайней мере пять-шесть человек.

– Меньшевики, – прошептал хозяин и с надеждой посмотрел на дядю Сандро. Сандро это не понравилось, но отступать было стыдно.

– Попробую голосом, – сказал он, – если не поможет, будем защищаться.

– Эй, хозяин, – снова раздался сквозь собачий лай чей-то голос, – выходи, а то хуже будет!

– Отойдите от дверей, – приказал дядя Сандро, – они сейчас будут стрелять в дверь. Меньшевики сначала в дверь стреляют, – пояснил он некоторые особенности тактики меньшевиков. Только он это сказал, как – шлеп! шлеп! шлеп! – ударили пули по дверям, выбрызгивая щепки в кухню.

Тут все три женщины заплакали, а теща богатого армянина даже завыла, совсем как наши женщины на похоронах.

– Что же у тебя двери не из каштана? – удивился дядя Сандро, видя что его дверь ни черта не держит.

– О, аллах, – воскликнул хозяин, – я знаю табачное дело, такие дела я не знаю.

Он совсем растерялся. Он держал свою старую флинту, по словам дяди Сандро, как пастушеский посох. «Хоть бы хорошую винтовку привез из Турции», – подумал дядя Сандро с раздражением. Он понял, что на помощь этого табачника рассчитывать не стоит.

– Куда эта дверь ведет? – спросил дядя Сандро, кивнув на вторую дверь в кухне.

– В кладовку, – сказал хозяин.

– Сейчас буду кричать, – объявил дядя Сандро, – пусть женщины и дети запрутся в кладовке, а то они своим плачем испортят мой крик.

Хозяин пропустил всю семью в кладовку и уже сам туда хотел войти, чтобы никто не мешал дяде Сандро, но тот его остановил. Он приказал ему стоять у одного из закрытых окон, а сам подошел к другому, держа наготове винтовку.

– Открой, хозяин, а то хуже будет, – закричали меньшевики и снова стали стрелять в дверь, и дверь опять стала выщелкивать щепки. Одна щепка ударила дядю Сандро по щеке и впилась в нее, как клещ. Дядя Сандро вынул ее и разозлился на богатого армянина.

– Хоть бы дубовые сделал, – сказал он ему, – раз уж вы в Турции о каштановых слыхом не слыхали.

– Я эти дела не знаю и знать не хочу, – запричитал богатый армянин, – я хочу продавать табак трапезундским и батумским купцам, я больше ничего не хочу.

Но тут дядя Сандро набрал полную грудь воздуха и закричал своим неимоверным голосом.

– Эй, вы! – закричал он. – У меня полный патронташ, я буду защищать дом, берегитесь!

С этими словами он слегка приоткрыл ставню и выглянул во двор. Светила луна, но дядя Сандро сначала ничего не заметил. Потом он вгляделся в черную тень грецкого ореха и понял, что они там укрываются. Он удивился, что они сразу не прошли в дом к богатому армянину, ведь бояться его они не могли, но потом догадался, что они заметили чужого коня, привязанного к яблоне, и решили подождать.

Видимо, они совещались, обсуждая его грозное предупреждение. «Может быть, уйдут, – подумал он. – Как бы не прихватили мою лошадь», – вдруг пришло ему в голову, и он замер у окна, вглядываясь в тех, что стояли в тени грецкого ореха.

– Ну, что, попадали они со своих лошадей? – спросил старый табачник. Он совсем не доверял меньшевикам и потому не решался приоткрыть ставню и выглянуть.

– Откуда у этих эндурских голодранцев лошади, – пробормотал дядя Сандро, продолжая свои наблюдения.

В те времена он считал, что все меньшевики эндурского происхождения. Конечно, он знал, что у них есть всякие местные прихвостни, но сама родина меньшевизма, само осиное гнездо, сама идейная пчеломатка, по его мнению, обитала в Эндурске.

Тут дядя Сандро заметил, что один из этих прохвостов быстро перебежал двор и остановился в тени яблони возле его лошади. Дядя Сандро не заметил, что он там делает, потому что он стоял за лошадью. Все равно ему это не понравилось.

– Эй, – крикнул он, – это моя лошадь! – Он своим голосом дал знать, что кричащий и хозяин дома далеко не одно и то же.

– А ты Ной Жордания, что ли? – ответил тот, что был у лошади, роясь, как теперь догадался дядя Сандро, в его дорожной сумке. И, хотя сумка была пустая, дяде Сандро такое дело совсем не понравилось. Если человек лезет в твою сумку, значит, он тебя не боится, а раз не боится, значит, может убить.

– Я – Сандро из Чегема! – гордо крикнул дядя Сандро, и ему до того захотелось снести голову этому парню из своей винтовки, что он еле сдержал себя. Он знал, что, если он одного или двоих уложит, остальные сбегут, но потом они придут целым отрядом и наделают бед.

– Мы тебя убьем вместе с хозяином, если не откроете, – сказал тот, продолжая возиться с его сумкой.

– Если меня убьете, за меня отомстит Щащико! – гордо крикнул дядя Сандро.

Услышав такое, те, что стояли в тени грецкого ореха, немного поговорили между собой и отозвали того, что стоял у лошади. Дядя Сандро подумал, что слухи о знаменитом Щащико дошли до самого Эндурска.

– А кем он тебе приходится? – услышал он.

– Он мой двоюродный брат, – ответил дядя Сандро, хотя Щащико был ему только земляком. Щащико был известным абхазским абреком и стоил примерно ста хороших меньшевиков, как разъяснил мне дядя Сандро.

– Пусть откроет, мы золото не будем искать, – крикнул один из них.

– Золота все равно нету, – встрепенулся старый табачник.

– Какой же ты богатый табачник, если у тебя нету золота? – удивился дядя Сандро.

– Уже взяли! – нервно вскрикнул старый табачник и, бросив свою флинту, стал бить себя по голове.

– Золото вы уже взяли! – крикнул дядя Сандро сердито.

Тут меньшевики начали что-то хором кричать так, что нельзя было разобрать, что они говорят.

– Говорите кто-нибудь один, – крикнул дядя Сандро, – мы не на базаре.

– Это не мы, это другой отряд золото брал, – крикнул один из меньшевиков обиженным голосом.

– Тогда что вам надо? – удивился дядя Сандро.

– Мы возьмем немного скотины, раз ты брат Щащико, – ответил один из них.

– Так что, впускать? – спросил дядя Сандро, потому что ему не очень хотелось рисковать жизнью ради этого табачника, тем более, что дверь у него прошивалась пулями, как тыква.

– Пускай идут, пускай грабят, – махнул рукой старый табачник, – все равно я отсюда уеду.

И вот дядя Сандро открыл дверь и, держа винтовку наготове, вышел из дому. Меньшевики тоже вышли из тени и пошли ему навстречу, не спуская с него глаз. Их было шесть человек, вместе с писарем этого села, который слегка пожал плечами, когда дядя Сандро взглянул на него. Он пожал плечами в том смысле, что они его заставили заниматься этим некрасивым делом.

Меньшевики, опасливо озираясь, вошли в кухню. По тому, как они сразу же уставились на стол, дядя Сандро понял, что эти голодранцы не каждый день обедают, и еще больше стал их презирать, хотя и не подал виду.

– А эта дверь куда ведет? – спросил старший из них. Он был в офицерской форме, хотя и без погон.

– Там кладовка, – сказал хозяин.

– Там кто-то есть, – сказал один из меньшевиков и направил свою винтовку на дверь.

– Там семья, – сказал старый армянин. Его теща слегка завыла, показывая, что она женщина.

– Пусть выходят, – сказал старший.

Хозяин проковылял в кладовку и стал по-армянски уговаривать, чтобы они вышли. Но они стали отказываться и всячески упираться. Дядя Сандро все понимал по-армянски, поэтому он подсказал хозяину, как их оттуда выкурить.

– Скажи им, что солдатам надо харч приготовить, чтобы они не боялись, – подсказал он ему по-турецки.

Хозяин сказал им про харч, и они в самом деле вышли и стали у дверей. Один из солдат взял лампу и заглянул в кладовку, чтобы узнать, нет ли там вооруженных мужчин. Вооруженных мужчин не оказалось, и меньшевики немного успокоились.

Теща хозяина подбросила в огонь свежих поленьев и стала мыть котел, чтобы сварить в нем остатки барана. Как только она взялась за стряпню, она перестала бояться солдат и начала ругать их, правда по-армянски.

– Давайте к столу, – сказал дядя Сандро, – а винтовки сложите в углу.

Меньшевикам очень хотелось к столу, но винтовки бросать не хотелось. Хозяина-то они не боялись, но уже поняли, что дяде Сандро пальца в рот не клади.

– Ты тоже свою винтовку положи, – сказал старший.

– Вы – гости, вы первые должны это сделать, – разъяснил дядя Сандро простейший этикет невежественному руководителю солдат.

– Но ты тоже гость, – попытался он спорить. Но в таких делах спорить с дядей Сандро уже тогда было бесполезно.

– Я первый пришел, значит, я гость по отношению к хозяину, а вы пришли после меня, значит, вы гости по отношению ко мне, – окончательно добил он его, показывая этому выскочке, как нужно вести себя в приличном доме, перед тем как сесть за хороший стол. Тут старший окончательно понял, что дядя Сандро не из простых, и первым поставил свою винтовку в угол. За ним последовали остальные, кроме писаря, потому что у него не было никакой винтовки. Дядя Сандро поставил свою винтовку отдельно в другой угол кухни. Флинта хозяина валялась возле окна. На нее никто не обратил внимания.

И вот они вместе с дядей Сандро уселись за стол друг против друга, в каждое мгновенье готовые сорваться за своей винтовкой, понимая, что главное не дать опередить себя. Вообще-то, у дяди Сандро был еще в кармане пистолет, но он делал вид, что теперь безоружен.

– Обычно, – прервал на этом месте дядя Сандро свой рассказ, – я перед тем, как войти в дом, где может быть опасность, прятал где-нибудь поблизости винтовку или запасной пистолет. Но здесь ничего не спрятал, потому что это был мирный армянин.

– Зачем прятали оружие? – спросил я, зная, что он ждет этого вопроса.

– А как же, – хитро улыбнулся он, – если на тебя неожиданно кто-то напал и разоружил тебя, лучше этого способа нет. Он уходит с твоим оружием, он торжествует, он потерял над собой контроль, и тут ты догоняешь его и отбираешь у него свое оружие и все, что он имеет. Понимаешь?

– Понимаю, – сказал я, – но если и он прятал оружие и теперь догонит вас и отберет свое оружие, ваше оружие и все, то вы имеете?

– Этого не могло быть, – сказал дядя Сандро уверенно.

– Почему? – спросил я.

– Потому что это был мой секрет, – ответил он и горделиво разгладил свои серебряные усы, – я его тебе открываю, потому что ты не только моими секретами, даже своими не можешь пользоваться.

После этого небольшого лирического отступления он продолжал свой рассказ.

Одним словом, они просидели за столом остаток ночи – пили вино и доедали барана. Они поднимали тосты за счастливую старость хозяина, за будущее его детей. Пили, косясь на винтовки, за цветущую Абхазию, Грузию, Армению и за свободную федерацию Закавказских республик, разумеется, под руководством Ной Жордания.

На рассвете старший поблагодарил хозяина за хлеб-соль и сказал, что надо уладить дело, потому что им пора идти. С этими словами он вынул из кармана бумагу, где было записано, сколько у хозяина мелкого и крупного рогатого скота. Когда офицер вынул бумагу, дядя Сандро посмотрел на писаря так, что он съежился.

– Я подтвердил, что Щащико твой брат, – сказал он ему по-абхазски вполголоса.

– Молчи, чесотка, – ответил дядя Сандро презрительно.

– Ты не у себя в Чегеме, – огрызнулся писарь, видимо, осмелев от выпитого.

– Чтоб раздавить жабу, не обязательно ехать в Чегем, – сказал дядя Сандро и так посмотрел на писаря, что тот сразу же отрезвел и прикусил язык.

Руководитель отряда долго торговался с хозяином, и наконец они сговорились на том, что старик даст ему двадцать баранов и трех быков.

– Нет, я здесь не останусь, я уеду в Батум, – причитал старик, вскрикивая.

– В Батуме будет то же самое, – честно обещал тот, что был в офицерской форме, но без погон.

– Турки резали за то, что армяне, а вы за что? – допытывался старик.

– Для нас все нации равны, – важно отвечал ему старший, – это помощь населению, а не грабеж.

Потом все они поднялись из-за стола, взяли свои ружья и все вместе вышли во двор. Было раннее утро, и в доме старика все еще спали.

– Уеду, уеду, уеду, – причитал старый табачник, пока они проходили к скотному двору.

Старый табачник, продолжая ругаться и проклинать шайтанское равенство, вывел из сарая быков. Это были сильные и породистые быки. Дядя Сандро пожалел, что таких хороших быков приходится отдавать этим эндурским громилам. Он заметил, что в сарае на привязи стоит еще один бык. «С одним быком много не напашешь», – подумал дядя Сандро, жалея хозяина. Потом он вспомнил, что сам недавно проиграл в кости быка, и помрачнел. Долг все еще висел на его чести и мешал ему веселиться.

Руководитель отряда договорился с хозяином, что овец выбирать не будут, а прямо отсчитают первые двадцать голов, которые выйдут из загона. Писарь, хрустнув плетнем, перелез в загон и стал выгонять овец. Когда овец перегнали на скотный двор, оказалось, что среди них одна хромая, еле-еле волочится.

– Брак, – сказал руководитель отряда.

– О, аллах! – взмолился табачник. – Мы же договорились, не я выгонял овец.

– Но она же не дойдет? – задумался руководитель.

– Какое мое дело! – воскликнул хозяин. – Пусть кто-нибудь из твоих людей возьмет ее на плечи.

– Да ну ее, – сказали солдаты, – может, еще заразная.

– Какое мое дело, – повторил хозяин, закрывая загон и показывая, что торг закончился.

– Дайте мне ее, – не выдержал тут писарь, обращаясь к руководителю, – раз она вам не нужна.

– Черт с тобой, бери! – сказал тот. Он был рад, что не приходится заставлять солдат, потому что боялся, что они его не послушаются, и ему будет стыдно перед дядей Сандро.

Писарь с жадной радостью поймал больную овцу, взвалил ее себе на плечи и стал выходить на дорогу. «Как собака, получившая свою кость», – подумал дядя Сандро, глядя на него.

– Чесотка к чесотке тянется, – сказал он, когда тот проходил мимо.

Писарь ничего не ответил, но нарочно, чтобы разозлить дядю Сандро, прочавкал мимо него по грязи, осторожно ликуя под тяжестью добычи. Как только он немного отошел, больная овца, вывернув шею и глядя в сторону загона, так жалобно заблеяла, что дяде Сандро стало не по себе. Потом, когда солдаты вслед за писарем погнали остальных овец, больная овца успокоилась. Но дядя Сандро знал, что, когда писарь свернет к себе домой, а солдаты пойдут дальше, она опять начнет кричать, и ему было жалко эту несчастную овцу, этого старого табачника и самого себя.

Когда меньшевики скрылись из глаз, дядя Сандро, не глядя на хозяина, сказал:

– Все равно они тебя в покое не оставят, дай мне этого быка…

Хозяин посмотрел на дядю Сандро и молча стал бить себя по голове. Дяде Сандро было неприятно говорить хозяину про быка, но этот проклятый писарь с больной овцой совсем доконал его.

– Бери, все бери, я здесь ни дня не останусь! – наконец закричал хозяин, продолжая бить себя по голове, словно исполняя мрачный обряд шахсей-вахсея.

– Нет, – сказал дядя Сандро, сдерживая рыдания, – я возьму только быка, я его должен одному человеку…

С этими словами он прошел в сарай и стал отвязывать быка.

– Все бери! – закричал ему вслед старый табачник. – Только веревку оставь!

– Зачем тебе веревка? – удивился дядя Сандро.

– Повеситься хочу! – весело крикнул ему старый табачник.

Не понравилось дяде Сандро его веселье, и он стал стыдить старого табачника за малодушие, напоминая, что у него семья и дети.

– В Батум, в Батум уеду, – бормотал старый табачник, уже не слушая его.

– Послушай, – сказал дядя Сандро вразумительно, – если ты один уедешь, тебя десять раз ограбят по дороге. Даю тебе слово Сандро из Чегема, что я провожу тебя до самого паровоза, дай только знать, когда будешь ехать.

С этими словами он ударил быка так, чтобы он шел впереди по дороге, а сам вернулся во двор и подошел к своей лошади. Он быстро затянул подпруги и только хотел сесть, как вспомнил, что солдат рылся у него в сумке. «Может, бомбу подложил», – подумал он и, сунув руку в сумку, быстро обшарил ее. Она была пуста. Дядя Сандро вскочил на свою лошадь и выехал со двора. Бык медленно шел впереди него вдоль усадьбы старого табачника. Догоняя его, дядя Сандро не удержался и взглянул на хозяина. Старый табачник, пригнувшись к плетню, старательно поправлял разъехавшиеся прутья загона, словно в эту дыру утекли все его богатства.

Дядя Сандро исполнил свое обещание. Месяца через два старый табачник продал все, что можно еще было продать, нанял аробщика и отправился в город. Дядя Сандро сопровождал его верхом на лошади до самой пристани. Глядя на убогий скарб переселенца, никто бы не поверил, что это бывший богатый армянин, поставщик высокосортных табаков трапезундским и батумским купцам.

– Если б дверь была из каштана, еще можно было сопротивляться, – вспомнил дядя Сандро, прощаясь.

– Даже слышать не хочу об этом, – махнул рукой старый табачник. Так они расстались навсегда, и больше его дядя Сандро не встречал в наших краях.

– Вот так из-за меньшевиков лучшие люди нашего края вынуждены были покидать его, – заключил дядя Сандро свой рассказ, слегка выпучив глаза и многозначительно покачивая головой, как бы намекая на то, что последствия разбазаривания кадров до сих пор сказываются и еще долго будут сказываться как в административном, так и в чисто хозяйственном смысле.

Глава 2. Дядя Сандро у себя дома

Однажды, когда я собирался уехать из горной деревушки Чегем, где гостил у своих родичей в доме дедушки, мне сказали, что меня хочет видеть один человек.

Я вышел из дому и увидел старика, который, палкой отбиваясь от собак, входил во двор. В одной руке он держал довольно увесистый жбан. Я отогнал собак и подошел к нему.

Взглянув на старика, я подумал, что где-то его видел, но не мог вспомнить где. Вернее, даже не сам старик, а то, с какой радостной злостью накинулись на него собаки, и то, с какой неутихающей яростью он от них отбивался, напомнило мне знакомую картину, но я никак не мог припомнить, когда и где это было.

И только потом, уже в автобусе на обратном пути, я вспомнил, что это было там же, возле дедушкиного дома. Видимо, надо было отойти от этого места, чтобы восстановить в памяти полузабытую картину.

Я вспомнил, что в детстве во время войны, когда я жил у дедушки, этот человек проходил время от времени мимо нашего дома, и собаки всегда с такой же веселой злостью нападали на него, и он с такой же неутихающей яростью от них отбивался, при этом не убыстряя и не замедляя шагов.

Тогда у нас, посмеиваясь, говорили, что он до самого города ходит пешком, потому что во время войны машины были редки, да и сесть в них было не так-то просто.

Было странно, вернее, как-то чудно, что собаки только на него так набрасывались, потому что он проходил здесь довольно часто, так что им можно было привыкнуть к нему, как они привыкали ко всем остальным, но почему-то к нему они никак не хотели привыкать. Так что можно было, не выходя из дому, по собачьему лаю определить, что это он проходит по дороге.

Обычно, конечно, кто-нибудь выходил, чтобы унять собак, но не всегда это удавалось, да и он, видимо, нисколько их не боялся, а проходил с мешком или без мешка своей упорной походкой, даже успевал, если возвращался из города, прокричать сквозь собачий лай городские военные новости и, не останавливаясь, шел дальше. Но все то, повторяю, я вспомнил на обратном пути, уже в автобусе.

…Мы поздоровались со стариком. Он приподнял жбан и в то же время, озираясь на собак с презрительной яростью, попросил, чтобы я передал в городе этот небольшой гостинчик его брату Сандро.

Я покосился на жбан. Дело было не из приятных. Тащиться с ним километров десять до автобуса, а там еще искать в городе какого-то Сандро. Но и прямо отказать тоже было как-то неудобно, я замялся, чем и воспользовался старик. Поняв мой взгляд, который я бросил на жбан, он опередил мой отказ, сказав, что проводит меня до машины.

– Хорошо, – согласился я, – только где он живет?

– Бумагу внучка написала, – ответил он и, воткнув свой посох в землю, при этом снова покосился на собак, словно давая им знать, что все равно успеет схватить палку когда надо, достал из кармана негнущейся ладонью тетрадный лист. На нем крупным детским почерком был написан адрес. Тут я опять пожалел, что согласился, но было уже поздно. Брат его жил в пригороде. Правда, туда регулярно ходят автобусы, но все же что за охота тащиться к этому Сандро. Лень изобретательна, и мне пришло в голову, что, может, он работает где-то в городе, так что удобней будет этот жбан занести к нему на работу. Я спросил об этом старика.

– Сандро не из простых, он из присматривающих, – сказал старик, как мне показалось, со скрытой насмешкой над моим невежеством. По-абхазски слово «присматривающий» означает также и «руководящий».

Я попытался выяснить, за чем он присматривает. Старик снова посмотрел мне в глаза с тайной насмешкой, и теперь я понял, что смысл ее в том, что я не могу не знать людей присматривающих, потому что их не так уж много, и если к ним не принадлежу или о них ничего не слыхал, то это не значит, что они сами по себе не существуют.

– Он бывает на сборищах, где собираются стоящие люди, – пояснил он терпеливо и в то же время давая знать, что мне не удастся его перехитрить.

Через полчаса я распрощался с родственниками и пустился в путь. Кстати, они мне напомнили, что речь идет о том самом Сандро, который до войны жил недалеко от дедушкиного дома. Потом, уже после наших первых встреч в городе, я, как это бывает, вспомнил многое, связанное с его жизнью в деревне, но тогда напоминание о нем мне почти ничего не сказало.

Мой спутник оказался очень услужливым и на редкость молчаливым стариком. По дороге он несколько раз порывался взять мой вещмешок, а когда тропа проходила сквозь кустарник дикого ореха, он придерживал нависающие ветки и пропускал меня вперед.

Когда мы спустились к реке и стояли на берегу в ожидании парома, он почему-то сунул жбан в воду и держал его там, покамест паром подходил. Зачем ему надо было охлаждать мед – для меня так и осталось загадкой. Не мог же он не знать, что мед и вообще-то не портится, а такое кратковременное охлаждение все равно никакой пользы не принесет. Солнце довольно сильно пекло, и я в конце концов решил, что он погрузил жбан в холодную горную реку просто для того, чтобы сделать приятное меду или даже самому жбану.

– Не потеряй жбан, он мне нужен для одного дела, – сказал старик, когда я влезал в автобус.

– Не потеряю, – ответил я, понимая, что означает его, якобы отвлеченный, интерес к жбану.

Он стоял возле машины, терпеливо дожидаясь отправки. Я ему сказал, чтобы он шел домой, но он остался ждать, продолжая загадочно улыбаться, словно я опять пытался его в чем-то перехитрить. Кажется, он хотел увериться, что жбан с медом, по крайней мере, выехал в нужном направлении.

– Передай Сандро, что орехи и кукурузу привезу, как только управлюсь! – крикнул он после того, как автобус тронулся. При этом он закивал головой, словно раскрывая более глубокий смысл своих слов: да, да, там-то я и проверю, как ты справился с моим поручением.

На следующий день я не без труда нашел участок дяди Сандро, как я его потом называл. Впрочем, так его называл чуть ли не весь город.

Обсаженный фруктовыми деревьями и мандариновыми кустами, участок был расположен на крутом косогоре. Поднимаясь к дому по узкой тропке, я подумал, что хозяин и здесь, поблизости от города, выбрал себе место, в миниатюре повторяющее рельеф гор. Теплый осенний день клонился к закату. В воздухе стоял запах перезревшего инжира и тонкий аромат цитрусов. Я подошел к дому.

Опрятная миловидная старушка, стоя на крыльце, ласковым голосом сзывала кур, равномерно, как сеятель, разбрасывала пригоршни кукурузы. Увидев меня, она собрала с подола последнюю горсть зерна, высыпала и, отряхивая фартук, приветливо улыбнулась.

– Хозяин дома? – спросил я.

– Тебя, – повернулась она в сторону веранды. Услышав ее голос, я вдруг вспомнил ее имя – тетя Катя!

– Кто? – спросил с веранды сдержанный, но сильный мужской голос. Веранда была открытая, и я удивился, что говорящего не видно. Я решил, что хозяин лежит на кушетке.

– Первый раз вижу, – сказала старушка, мельком улыбнувшись мне, словно извиняясь за то, что вынуждена объясняться при мне.

– Пусть подымется, – сказал голос откуда-то снизу.

Я взошел на веранду и увидел дядю Сандро. Он сидел на низенькой скамеечке и мыл ноги в тазу.

– Добро пожаловать, – сказал он и чуть привстал, показывая, что тазик мешает ему сделать жест гостеприимства более широким, одновременно как бы предлагая убедиться в его потенциальной широте.

После этого он удобней уселся на стульчике, потирая ногой ногу, с вежливым любопытством оглядел меня, показывая, что любопытство его целиком поглощено моей духовной сущностью и никак не распространяется на жбан.

– По обличью вижу, что городской, – сказал он, с хрустом потирая сильные, гибкие ступни ног.

Я назвал себя, объяснил ему цель своего визита и уселся на стул, который подала мне хозяйка, что-то невидимое стряхнув с него фартуком. Дядя Сандро повел бровями в сторону жбана и вполголоса бросил жене:

– Убери.

Старушка взяла жбан и, улыбнувшись мне в том смысле, что человека моего калибра, пожалуй, не стоило беспокоить из-за какого-то меда, унесла его на кухню.

Удивившись, что с тех довоенных времен я довольно сильно вырос, хотя было бы удивительней, если б я остался таким же, он, посетовав на быстротекущую жизнь, успокоился и стал расспрашивать о родственниках и видах на урожай в этом году. Я отвечал, разглядывая его.

Это был на редкость благообразный старик с короткой серебряной шевелюрой, белыми усами и белой бородкой. Розовое прозрачное лицо его светилось почти непристойным для его возраста младенческим здоровьем. Каждый раз, когда он приподнимал голову, на его породистой шее появлялась жировая складка. Но это была не та тяжелая заматерелая складка, какая бывает у престарелых обжор. Нет, это была легкая, почти прозрачная складка, я бы скачал, высококалорийного жира, которую откладывает, вероятно, очень здоровый организм, без особых усилий справляясь со своими обычными функциями, и в оставшееся время он, этот неуязвимый организм, балуется этим жирком, как, скажем, не слишком занятые женщины балуются вязаньем.

Одним словом, это был красивый старик с благородным, почти монетным профилем, если, конечно, монетный профиль может быть благородным, с холодноватыми, чуть навыкате голубыми глазами. В его лице уживался благостный дух византийских извращений с выражением риторической свирепости престарелого льва.

Во время нашей легкой беседы он продолжал омовение ног, время от времени подливая из кувшинчика теплую воду, словно добавляя в тазик благовонные масла.

Вымыв ноги, он расставил их, проследив за симметрией, по краям тазика и, продолжая разговаривать со мной, бросил жене:

– Принеси.

Старушка вошла в кухню и вынесла оттуда старое, но чистое полотенце. Он взял у нее из рук полотенце и легко приподнял обе ноги, показывая, что тазик можно убрать, что и сделала эта миловидная старушка. Она приподняла тазик и тут же шлепнула воду с крыльца.

Дядя Сандро оперся пяткой одной ноги о пол и, продолжая держать другую на весу, стал тщательно протирать ее полотенцем. Он протер одну ногу одним концом полотенца, затем другим концом другую ногу, словно давая каждой ноге, а также окружающим людям урок справедливости и равноправия в пользовании благами жизни.

Все это время он разговаривал со мной, иногда посматривая в дверной проем, словно ожидая кого-то, иногда давая своей жене мелкие хозяйские распоряжения. При этом он понижал голос, и это звучало, как в театре – реплики в сторону, которые якобы зритель не слышит.

– Безразмерные, – сказал он неожиданно, и старушка принесла ему носки, которые он с удовольствием надел, тщательно расправив на них все складки. Старушка поставила рядом с ним галоши уже в качестве личной инициативы, но, видимо, неудачно, потому что дядя Сандро тут же поправил ее. – Новые, – сказал он, как мне показалось, по случаю моего прихода. Старушка унесла старые галоши и принесла новые, сверкающие черным лаком, с загнутыми вверх носками.

Дядя Сандро надел галоши, легко встал и оказался, ко всем своим достоинствам, еще и высоким, стройным стариком, широкогрудым и узкобедрым, что несколько размывало иконописность его облика и одновременно усиливало дух византийских извращений, возможно, отчасти за счет галош с загнутыми носками.

– Накроешь здесь, – сказал он жене, переходя к столу, что стоял в конце веранды.

Я попытался отказаться, но дядя Сандро не пустил меня. Старушка накрыла стол чистой скатертью, потом принесла сыр, лобио, зелень, хлеб, кислое молоко в запотелых банках и чайные блюдца, наполненные пахучим медом.

За ужином дядя Сандро спросил у меня, где я работаю. Я сказал, что работаю в газете.

– Писарь? – спросил он, насторожившись.

Я ему сказал, что иногда пишу сам, а чаще всего привожу в порядок то, что пишут другие.

– Значит, присматриваешь за пишущими, – догадался и успокоился он.

Дядя Сандро на некоторое время задумался, а потом, взглянув мне в глаза, спросил, сколько теперь стоит нанять человека из газеты для написания фельетона. Я ему ответил, что для этого ничего не надо платить.

– А почему тогда за объявление о смерти родственника берут деньги? – спросил он.

Я объяснил ему разницу и сказал, что фельетоны пишутся о жуликах, тунеядцах и бюрократах.

– Значит, сначала надо нанять адвоката, чтобы он доказал, что этот человек жулик или бюрократ? – спросил он.

– А в чем дело? – сказал я.

– У меня есть враг в горсовете, – пояснил дядя Сандро, – инженерчик из Эндурска, хотя и скрывает, где родился. Должен деньги получить за оползень, а он не дает.

– Что за оползень? – спросил я.

– У меня на участке оползень, а дом застрахован. Этот негодяй не хочет акт подписывать. Хорошо бы его напугать фельетоном, – сказал дядя Сандро и, сжав кулак, пригрозил им инженерчику из горсовета.

В это время на веранду взошла женщина и, увидев нас за столом, смущенно остановилась.

– Дорогой дядя Сандро, – сказала она, краснея и запинаясь, – извините, что напоминаю, но вы не забыли…

– Как можно! – воскликнул дядя Сандро и, привстав, жестом пригласил ее к столу.

– Что вы, сидите! – всплеснула она руками. – Я забежала на минутку.

– Он такие вещи не забывает, – вставила тетя Катя не то с грустью, не то с насмешкой.

– Помолчи, – сказал дядя Сандро миролюбиво и добавил, деловито взглянув на женщину, – вино откуда привезли?

– Вино лыхнинское, пьется, как лимонад, – сказала женщина и добавила: – Говорят, с ними будет один человек, прямо, говорят, чудище какое-то… Собирается всех наших споить…

– Кто такой? – встрепенулся дядя Сандро.

– Родственник шларбовцев, – пояснила женщина, – прямо какое-то чудище, говорят. Как бы он нас не опозорил, дядя Сандро, уж вы постарайтесь…

– А-а, знаю я его, сидел с ним, – вспомнил дядя Сандро и презрительно выпятил нижнюю губу. В это мгновенье, казалось, он мысленно пробежал картотеку своих застолий и, вытащив нужную карточку, удостоверился, что соперник никакой опасности не представляет. – Передай своим: то, что он выпьет, я в ухо налью, – добавил дядя Сандро и для наглядности похлопал по уху.

– За вами мы, как за большой крепостью, дядя Сандро, – сказала женщина и, пятясь к дверям, заспешила, – так я пойду, дядя Сандро, а то еще столько дел.

– Через час буду у вас, – сказал он и принялся за кислое молоко.

– За вами мы, как за большой стеной, – донесся голос женщины уже с тропинки.

– Мясо не переварите, мясо! – напомнил дядя Сандро зычным голосом, когда она уже скрылась в зарослях мандарина.

– Не беспокойтесь, дядя Сандро, мы постараемся! – успела она ответить откуда-то снизу.

– Не забывай, что ты старик, – сказала тетя Катя с бесполезной грустью.

– С тобой забудешь, – сказал дядя Сандро и, макая ложку сначала в мед, а потом в кислое молоко, принялся за еду.

– Зятя впускают в дом, – пояснил он причину посещения женщины, легко, я бы сказал, красиво отправляя ложку в рот, – хотят, чтобы я был тамадой. Невозможно отказать – соседи.

– Для тебя весь город соседи, – сказала жена все с той же бесполезной грустью, вглядываясь в дорогу, проходящую под их усадьбой.

– И ты можешь гордиться этим, – заметил дядя Сандро, взглянув на меня.

– Вы еще хоть куда, – сказал я.

После ужина мы вымыли руки, причем дядя Сандро долго и тщательно полоскал свои большие желтоватые зубы. Потом он натянул на ноги легкие азиатские сапоги, надел черкеску, слегка пожурив жену, что газыри плохо протерты. Он чистым платком протер их и затянул кавказским поясом свою прямо-таки осиную талию.

– Пойдем покажу, что сделал оползень, – сказал дядя Сандро, и мы спустились. Дядя Сандро шел легкой гарцующей походкой, и я снова залюбовался этим серебряноголовым, неправдоподобно сохранившимся стариком.

Он показал рукой на цементные сваи, подпиравшие дом. На двух сваях в самом деле были трещины, на мой взгляд, не слишком катастрофические. Забегая вперед, скажу, что дом его до сих пор стоит на месте, хотя с тех пор прошло несколько лет.

– Все-таки его можно было бы припугнуть фельетоном, – сказал дядя Сандро, заметив, что трещины на сваях не произвели на меня большого впечатления.

– Надо посоветоваться, – сказал я неопределенно.

Я попрощался со старушкой, и мы с дядей Сандро пошли по тропинке к выходу.

– Не перепивай, не забывай, что ты старик, – с бесполезным упрямством кинула старушка ему вслед. Было похоже, что она ему эту мысль внушает уже десятки лет.

– Вот женщина, – пробормотал дядя Сандро и, не оборачиваясь, кивнул головой в сторону жены в том смысле, что она сознательно упрощает сложный круг его общественных обязанностей.

Покамест мы спускались, дядя Сандро спросил у меня – нет ли среди моих знакомых надежного проводника, чтобы ему можно было доверить фрукты для отправки в Москву. Я сказал, что у меня есть несколько знакомых проводников, но они, скорее всего, мошенники.

– Таких не надо, – сказал дядя Сандро и, просунув руку между штакетинами, щеколдой закрыл изнутри калитку. Мы вышли на дорогу.

Нам надо было идти в разные стороны, но дядя Сандро медлил, словно хотел спросить о чем-то важном, но не решался. Все же он спросил у меня, нет ли среди моих знакомых людей, которые хотели бы купить свежие фрукты прямо с дерева. По интонации я понял, что это не тот вопрос, который он хотел мне задать, скорее всего, этот вопрос – подступ к тому, который он сейчас решил отложить. Я сказал ему, что такие знакомые у меня есть.

– Так приведи их, – сказал он, – или же сам бери.

– Хорошо, – сказал я.

– Подумай насчет инженерчика, – напомнил он мне осторожно.

– Хорошо, – сказал я бодро, что ему, видно, понравилось. Он оживился.

– Лучше даже не печатать, – добавил он, – а так просто показать и припугнуть…

– Я подумаю, – сказал я серьезно.

– Мы, земляки, должны друг другу помогать, – заметил дядя Сандро, прощаясь, – заходи.

Видно было, что он доволен и решил, что на этот раз с меня хватит. Он пошел, а я еще немного постоял, любуясь его величественной и немного оперной фигурой, как бы иронически сознающей свою оперность и в то же время с оправдательной усмешкой кивающей на тайное шутовство самой жизни.

* * *

Так я стал бывать у дяди Сандро. Возможно, если бы не его рассказы о пережитых приключениях, которые я с удовольствием слушал, мы встречались бы гораздо реже. Я считаюсь хорошим слушателем, потому что умею отключаться, когда рассказ входит в нудную стадию своего развития. При этом я время от времени что-нибудь уточняю, ухватившись за хвост последней фразы, что до сих пор помогает мне поддерживать репутацию.

Только один раз в жизни я попался. В те студенческие времена я хаживал в один литературный дом, где устраивались чтения стихов и рассказов. После этого обычно следовало неплохое угощение, особенно если читал хозяин дома.

В тот день как раз он и читал. Предварив свое чтение меланхолическим замечанием, что этот рассказ мы в печати никогда не увидим, хотя другие его рассказы мы тоже никогда в печати не видели, он стал читать нестерпимо скучный рассказ об инспекторе рыбнадзора, который обречен был в конце оказаться хорошо замаскированным браконьером. Он так тщательно его замаскировал, что это было ясно с самого начала.

Скажу коротко, я уснул в самом грубом смысле этого слова. Видит бог, дело прошлое, я изо всех сил крепился и наконец, как это бывает на собраниях, если сидишь где-нибудь в задних рядах, решил на минуточку прикорнуть, с тем чтобы потом очнуться с посвежевшей головой.

Ни до, ни после этого такого со мной не бывало. Когда я проснулся, в комнате никого не было. Я сначала ничего не понял, а потом, услышав из другой комнаты звон посуды и бодрые голоса моих товарищей, все понял и пришел и ужас. Значит, пока я спал, они успели прочитать рассказ, может быть, даже обсудить его и, оставив меня спать, перешли в другую комнату. Хотелось войти и устроить скандал. Конечно, можно было набраться нахальства и, сказав, мол, здорово я вас разыграл, потирая руки, усесться за стол. Но это было опасно, могли спросить, кто что говорил во время обсуждения. Униженный и оскорбленный, я тихо вышел в переднюю, схватил плащ и выскочил из дома.

Во всяком случае, дядю Сандро я слушал всегда с неослабевающим вниманием и не помню случая, чтобы хоть на минутку отвлекся.

Постепенно из этих рассказов стала вырисовываться его полуфантастическая в молодости жизнь и довольно странная, во всяком случае, необычная старость.

Оказывается, впервые дядя Сандро переехал в город по приглашению самого Нестора Аполлоновича Лакобы еще в начале тридцатых годов. В те времена он прогремел как один из лучших танцоров знаменитого абхазского ансамбля песен и плясок под руководством Платона Панцулая. Танцуя в ансамбле, он одновременно работал комендантом местного Цика, куда его взял Нестор Аполлонович. Уже тогда он танцевал почти на уровне лучшего танцора ансамбля Паты Патарая, во всяком случае, горячо дышал ему в затылок и, кто знает, может быть, дядя Сандро дотанцевался бы до такого времени, что почувствовал бы на собственном затылке ревнивое дыхание первого солиста, если бы не безумные события того безумного года.

После смерти Лакобы, когда начались повальные аресты и уже взяли руководителя ансамбля Платона Панцулая, дядя Сандро, провидчески решив, что забирают всех лучших, сначала захромал, а потом и вовсе, уволившись из ансамбля, вернулся в деревню.

Бедняжка Пата, уже испорченный славой, не мог этого сделать и поплатился. Его взяли, обвинив в том, что он на одном из концертов во время исполнения танца с мечами якобы, невольно выдавая тайный замысел, нехорошо посмотрел в сторону правительственной ложи. Разумеется, он во всем признался и получил десять лет. Дядя Сандро, рассказывая об этом, горестно уверял, что этими мечами капусту нельзя было разрубить, а не то чтобы что-нибудь другое.

Второй раз дядя Сандро покинул деревню уже после войны. На этот раз, скорее всего из осторожности, свой половинчатый побег он закончил в пригороде. Он остановился в таком месте, где колхозы уже кончились, а город еще не начался.

За это время слава его как одного из лучших украшателей стола, веселого и мудрого тамады, продолжала расти и ко времени моего с ним знакомства достигла внушительных размеров, хотя я тогда ничего об этом не знал. Я как бы жил в другом измерении и, раз выйдя из него, стал встречать дядю Сандро или слышать его имя довольно часто.

В годы либерализации он стал появляться у должностных лиц, иногда на правах человека, который неоднократно встречался с ними за столом, а иногда просто входил к ним с административными предложениями. Так, мне доподлинно известно, что он побывал у одного крупного должностного лица с предложением вернуть местным рекам, горам и долинам их древние абхазские названия, ошибочно переименованные во времена, которые, в свою очередь, тоже ошибочно до последнего времени именовали временами культа. Культ, безусловно, был. Этого никто но отрицает. Но он был вне времени, поэтому нельзя говорить «времена культа», хотя и в пространстве, и притом довольно значительном.

Но вернемся к дяде Сандро. К сожалению, с его предложением вернуть местным рекам, горам и долинам древние абхазские названия тогда не посчитались. И напрасно, потому что во время известных событий в Абхазии это же самое прозвучало всенародно, что привело к некоторой путанице и бестолковщине.

Кстати, по рассказу дяди Сандро, это самое должностное лицо, к которому он обращался со своим предложенном, не встало с места при его появлении в кабинете, а также не встало с места, когда он уходил. Возможно, говорил дядя Сандро, он этим хотел показать, что очень прочно сидит на своем месте.

Все же через некоторое время это самое должностное лицо вынуждено было покинуть свое место якобы в связи с переходом на другую работу, как об этом сообщалось в нашей газете, хотя он сам почти одновременно с этим сообщением благим матом орал на весь город, что не хочет покидать свое место, а потом даже разрыдался на бюро обкома, чем, безусловно, доказал свою искреннюю привязанность к покидаемому месту.

Дядя Сандро после всего этого говорил, что этого человека сняли именно потому, что он в свое время принял у себя в кабинете его, дядю Сандро, с недопустимой по абхазским обычаям степенью хамства. Я было посмеялся этому предположению, но потом решил, что в его словах все-таки есть доля истины. Ведь частное хамство по отношению к дяде Сандро могло быть признаком универсального охамения должностного лица до степени недопустимой не только по абхазским обычаям, но даже и по общепринятой всесоюзной норме.

Когда наступило поветрие защищать кандидатские диссертации, многие молодые научные работники нередко обращались к дяде Сандро с просьбой разъяснить внешние поводы некоторых дореволюционных, а иногда и послереволюционных княжеских междоусобиц. Дядя Сандро охотно разъяснял им внешние поводы, после чего они в своих диссертациях раскрывали внутренние причины и давали анализ разложения абхазского дворянства. В списке использованной литературы дядя Сандро проходил как престарелый очевидец разложения.

В первое время, когда я у него стал бывать, я обычно находил его в общественном саду, который он сторожил. Сад был расположен недалеко от дома и принадлежал табачной фабрике. В саду росли яблони, груши, сливы и хурма. Когда я первый раз появился в этом саду, почти все фрукты там уже были убраны, только хурма светилась фонарями своих плодов и несколько яблонь, абхазский предзимник, если можно так назвать этот местный сорт, все еще стояли в яблоках.

В этом саду дядя Сандро пас свою полулегальную корову, держа ее на длинной веревке. Обычно он сидел на старом потнике, опрятный, с таким горделивым видом, словно держал на привязи не обычную корову, а небольшого зубробизона, укрощенного лично им. Иногда на шее у него висел прекрасный цейсовский бинокль, как впоследствии выяснилось, личный подарок принца Ольденбургского.

Я заметил, что с места, на котором он сидел, хорошо просматривалась дорога, а если на ней появлялся, с его точки зрения, подозрительный человек, он загонял корову за большой развесистый куст ежевики, словно нарочно для этой цели выращенный в саду.

Корова, по-видимому, так к этому привыкла, что как только дядя Сандро вставал, а то и не вставая, бывало, подергивал веревкой, она сама брела за куст и, выглядывая оттуда, ждала, пока пройдет подозрительный человек. Кстати, я ни разу не слышал, чтобы эта корова замычала.

Я этим не хочу сказать, что дядя Сандро приучил ее к молчанию или она сама понимала незаконность своего пребывания в пригороде. Все же было довольно странно видеть столь уж бессловесное животное.

В тот первый раз, когда я его посетил в саду, произошел забавный эпизод. Внизу на дороге появился милиционер, судя по буханке хлеба, которую он держал под мышкой, местный человек. Дядя Сандро, продолжая сидеть на своем потнике, слегка приосанился.

Милиционер, поравнявшись с нами, остановился у забора, почему-то бросил тоскливый взгляд на одну из яблонь, потом на дядю Сандро и сказал:

– Пасешь?

– Пасу, – твердо ответил дядя Сандро.

– Хорошую ты мне яблоню отвел, – вздохнул милиционер и снова оглядел яблоню, на которой, как я теперь заметил, и в самом деле почти не было плодов. Это была яблоня местного сорта.

– Сам выбирал, – ответил дядя Сандро загадочно.

– Хорошо ты мне удружил, по-соседски, – сказал милиционер и, укрепив под мышкой буханку, двинулся дальше, все еще продолжая ворчать.

– Что такое? – спросил я.

– Из-за коровы отвел ему яблоню, – сказал дядя Сандро, – а она в этом году, как видишь, не дала урожая. Вот он и сердится.

– И давно это вы так?

– Шестой год, – сказал дядя Сандро, – раньше я коз держал. Выбрать дерево я ему даю весной. В этом году ему не повезло. Я ему дал в придачу сливу-скороспелку, но он все равно недоволен.

Я спросил у него, чего он все следит за дорогой, если уж с милиционером у него налажены деловые отношения.

– А райсовет? – сказал дядя Сандро.

– Отведи и им какое-нибудь дерево, – предложил я.

– На всех не напасешься, – ответил он, как мне показалось, несколько раздраженный неуместной шутливостью моего тона.

Приходя сюда, я обычно усаживался рядом с ним, и мы беседовали, причем дядя Сандро предупреждал меня, чтобы я не сидел на голой земле, ибо от этого, по его мнению, происходит большинство болезней. Сидеть, уверял он, надо на камне, на бревне, на шкуре животного или, в крайнем случае, если ничего нет, на собственной шапке. По его словам, за всю свою долгую жизнь он ни разу не сидел на земле.

– И, как ты видишь, я неплохо сохранился, – говорил он, поглаживая ладонью свое лицо. На это возразить было нечего.

Почти по любому поводу он вспоминал случаи из своей бурной жизни или меня просил рассказать о том, что делается на свете. Слушал внимательно, но не слишком удивляясь, словно все, что происходит теперь, это – разновидность того, что он давно знал или сам пережил.

Когда я ему рассказал об убийстве президента Кеннеди и о том, что убийцу нашли, он спокойно меня выслушал и, обращаясь ко мне, как бы давая мне дружеский совет, сказал:

– Если ты собираешься убить человека, ты должен это сделать так, чтобы тебя не нашли… А так убить каждый дурак может…

Подвиги в космосе как будто оставили его равнодушным. Главное, что меня слегка раздражало, он сначала обо всем очень подробно расспрашивал, а потом, выслушав, махал рукой, мол, все это неправда.

– Один человек из нашей деревни, – сказал он как-то после очередного моего космического рассказа, – вбил кол у себя в огороде, а потом всем говорил, что это – середина земли. Попробуй проверь!

Меня это задело, и я, несколько горячась, стал доказывать, что тут не может быть никакого обмана.

– Послушай сюда, – сказал он и сановито дотронулся до своих серебристых усов, – один пастух, когда кончился март – самый дождливый и неприятный для пастухов месяц, оказывается, сказал: «Слава богу, кончился этот вонючий март, теперь и вздохнуть можно».

Услышал это март и обиделся на пастуха. Ну, говорит, покажу я этому негодяю. Просит март у апреля: «Одолжи мне пару дней, отомщу я этому голодранцу за оскорбление». – «Хорошо, – говорит апрель, – пару дней я тебе дам по-соседски, но больше не проси, потому что самому времени не хватает».

Взял март у апреля два дня и нагнал такую погоду, что по нужде не выйдешь из-под крыши, а не то чтобы стадо вывести. Что делать? Голодные козы кричат, козлята беспокоятся, без молока вот-вот перемрут. И все-таки пастух вывернулся. Посадил он кошку в козий мешок и повесил за балку в сарае, где держал коз. Кошка кричит из мешка и раскачивает его над головами коз. А козы, как ты знаешь, любопытные, вроде женщин. Вот они и прозыркали два дня, стараясь понять, почему этот мешок качается и кричит кошачьим голосом, а про голод забыли. Вот так наш пастух перехитрил март.

– Ну, это вы перехватили, дядя Сандро, – смеюсь я.

– Меня не проведешь, – улыбается он довольный. – Сандро из Чегема кое-что видел на свете… С принцем Ольденбургским встречался, при Лакобе состоял как близкий родственник, со Сталиным два раза сидел вот так, как мы с тобой сейчас сидим… Чем ты меня еще удивишь?

– Расскажите, – прошу я.

– В свое время, в своем месте, – отвечает он, задумавшись, и глядит вдаль.

Под нами живописный косогор с домами, проглядывающими из зелени садов и виноградников. Дома самые разные: обычные деревенские на высоких сваях, а рядом наскоро сколоченные хибарки только набирающих силы хозяев, а там и двухэтажные безвкусные домины процветающих пригородников.

Дядя Сандро, окидывая взглядом поселок, бросает замечания по поводу возвышения или падения отдельных хозяйств. Тут я впервые услышал о Тенгизе, которого он обычно уменьшительно называл «мой Тенго».

– Далеко пойдет этот парень, – сказал он, показывая на его дом, со стороны веранды уютно озелененный стеной винограда, а с другой – еще в строительных лесах.

– А что он? – спросил я.

– Он присматривает за всеми машинами, идущими по приморской дороге, – сказал дядя Сандро.

– Автоинспектор, что ли? – спросил я. Возможно, в моем вопросе ему почудился недостаток уважения к его любимчику, потому что глаза его внезапно вспыхнули, и выражение свирепости престарелого льва на лице его показалось мне теперь не столь уж риторическим.

– Ты его можешь называть мусорщиком, но он присматривает за идущими машинами и имеет государственный пистолет…

– Я и не спорю, – вставил я.

– Какой может быть спор, – успокаиваясь, заметил он, – раз ему доверили пистолет, значит, ему доверили стрелять в нужное время, а тебе (тут он неожиданно ткнул пальцем по колпачку авторучки, торчавшей из кармана моего пиджака) доверили этот пугач, стреляющий чернилами, и то ты боишься пугануть инженерчика из горсовета.

С тех пор я старался быть осторожней, когда речь заходила о Тенгизе, и по мере сил изображал на лице восхищение его любимчиком.

Иногда я встречал дядю Сандро на берегу моря, где он сидел на скамейке, перебирая четки и любуясь мельтешением чаек. Порой он важно прохаживался вдоль берега, изредка поглядывая из-под руки на горизонт, словно переодетый адмирал, ждущий тайного транспорта. Или я его заставал сидящим на берегу с газетой в руках, и тут он неожиданно бывал похож на дореволюционного профессора, удачно вросшего в социализм и потому хорошо сохранившегося, если, конечно, не обращать внимания на его экзотический наряд или то, что он в отличие от профессора все же читал по складам.

Он сиживал и в кофейнях в окружении шумной компании, между прочим, нередко молодых людей. Видимо, он им рассказывал что-то веселое, потому что оттуда время от времени доносились взрывы смеха. Иногда я его перехватывал, едва он только заходил в кофейню, и усаживался с ним за отдельный столик.

– Встречаю на базаре братьев Ламба, – начал он однажды в кофейне без всякого вступления, – давно я с ними хотел поговорить, да все случая не было.

– Идемте, – говорю, – в кофейню, у меня к вам разговор есть.

– Пойдемте, – говорят, – дядя Сандро.

Заходим, садимся. Я за свой счет заказываю кофе, коньяк, боржом. Официантка подает. Я молчу. Думаю, пусть она отойдет. Она отходит. Я смотрю на них, сидят напротив два здоровых лба и смотрят.

– Догадываетесь, – говорю, – зачем я вас позвал?

– Нет, – говорят лбы, переглянувшись.

– А отчего, – говорю, – вы такие недогадливые?

– Не знаем, – говорят лбы и снова переглядываются.

– Может, – говорю, – родители виноваты?

– Нет, – говорят, мы сами такие.

– Значит, родители не виноваты?

– Нет, – говорят.

– В том числе и отец?

– В том числе и отец.

– Так слушайте меня внимательно, – говорю. – Я знал хорошо вашего отца. Сорок лет назад его убил холуй князя Чачба. С князем кое-как справилась советская власть, а холуй до сих пор ходит по нашей земле и смеется над вами про себя, а иногда и открыто. За сорок лет советской власти самые дремучие пастухи, – говорю, – из самых дремучих урочищ свет увидели, а некоторые даже депутатами стали. Неужели вы до сих пор такие темные, что не знаете – за отца сыновья должны отомстить?!

– И что ты думаешь, они на мои чистые, красивые слова ответили? – обратился дядя Сандро ко мне.

– Не знаю, – говорю.

– Так слушай, если не знаешь, – заметил дядя Сандро, – так вот…

– Дядя Сандро, – говорит лоб, что постарше, – но ведь нас за это арестуют.

– Козлиная голова, – отвечаю ему, – конечно, арестуют, если поймают. Но ты подумай: как показал Двадцатый съезд, партийные люди и то по десять, по пятнадцать лет даром просидели, а ты что, за родного отца отказываешься посидеть? Отрекаешься?

– Не отрекаемся, – отвечает теперь лоб, что помладше, – но, может, в этом деле отец был виноват?

– Ты что, – говорю, – судья?

– Нет, – говорит, – я – завмаг.

– Тогда, – говорю, – ты исполни свой долг, а судья, исполняя свой долг, разберется, кто был виноват.

– Нет, – говорит, – ты нас, дядя Сандро, в такие дела не втягивай…

Тут я не выдержал. Я ему напоминаю о чести, я его за свой счет угощаю коньяком, чтобы пробудить в нем мужество, и я же виноват!

– Чтоб я, – говорю, – твой гроб купил в твоем же магазине! Убирайтесь отсюда и чтоб на базаре и в других общественных местах вашей ноги не было, пока я жив!

Слова не сказали – встали, ушли. Да что толку – люди совесть забыли, освинели… Правда, я тоже ошибку допустил, надо было сначала отдельно друг от друга с ними поговорить, да понадеялся на их совесть… Отец-то у них был орел, – добавляет дядя Сандро после некоторого молчания, как бы еще раз мысленно пересмотрев все возможные причины падения братьев Ламба, – но со стороны матери, кажется, у них кровь подпорчена эндурской примесью.

Он допивает свой остывший кофе несколькими большими глотками и окончательно успокаивается.

– Между прочим, мой Тенго помог мне с оползнем, – вспоминает он своего чистокровного скакуна, может быть, мысленно отталкиваясь от подпорченного завмага.

– Значит, выплатили?

– Нет, бетонную канаву провели за счет горсовета, и то хлеб…

После этой встречи мы с ним не виделись около месяца, и я стороной узнал, что дядя Сандро попал в автомобильную катастрофу. Он ехал на грузовике вместе со своими земляками на какие-то большие похороны в селе Атары. Навстречу им мчался грузовик, возвращавший людей с этих же похорон. Шофер встречного грузовика, оказывается, по неопытности перепил на поминках. Одним словом, машины столкнулись. К счастью, никого не убило, но было много раненых. Дядя Сандро сравнительно легко отделался, он вывихнул ногу и потерял один зуб.

– Чуть со своими покойниками не приехали на эти похороны, – рассказывал он во время нашей следующей встречи и, пальцем оттянув губу, показывал на единственный проем между зубами, явно насильственный, во рту и без этого зуба переполненном крепкими желтоватыми зубами.

Он сидел в саду на таком же потнике, только теперь рядом с ним торчал посох, к которому он, оказывается, пристрастился после этой автомобильной катастрофы. Корова на длинной веревке паслась тут же. Время от времени отрываясь от своего сочного занятия, она, подняв голову, поглядывала на дорогу.

В то время как раз проходила кампания по пересмотру пенсионного дела. То ли дядя Сандро узнал о ней, то ли решил, что автомобильная катастрофа – это не что иное, как производственная травма, но он стал просить помочь ему выхлопотать пенсию. В каком-то идеальном смысле он и в самом деле получил производственную травму, но навряд ли собес захотел бы это понять.

Он показал мне два длинных заявления с перечислением его скромных заслуг в хозяйственном и культурном (годы, проведенные в ансамбле песен и плясок) строительстве Абхазии. Заявления были написаны на имя Хрущева и Ворошилова.

– Как ты думаешь, Хрущит поможет? – спросил он, называя его на абхазский манер.

– Не знаю, – сказал я, возвращая ему машинописные копии заявлений. По-видимому, оригиналы были уже посланы в правительство.

– Ну, и ты со своей стороны поднажми, – попросил он, пряча бумаги в карман.

– Дядя Сандро, – сказал я, – но ведь у вас нет трудового стажа.

– Шесть лет за этим садом присматриваю, гори он огнем, – сказал он без особого энтузиазма. Видно, вопрос этот уже подымался и без меня.

– Мало, – сказал я.

– Выдумали какой-то стаж, – проворчал он, – можно подумать, что все эти годы они меня кормили. Раз человек не грабил, не убивал, значит, он жил трудом… А что, если хлопотать как о престарелом колхознике?

Я засмеялся.

– Но мои братья там, – ответил он на мой смех, – все налоги платят вовремя…

– Навряд ли поможет, – сказал я.

– Посмотрим, – сказал дядя Сандро, – с моим Тенго посоветуюсь. Ты не слыхал, что он сделал?

– Нет, – сказал я, стараясь следить за собой.

– Электрическим насосом воду подымает на свой участок, вот что сделал! – воскликнул дядя Сандро.

– Выдающийся человек, – сказал я и твердо посмотрел ему в глаза.

– В хорошем смысле, – поправил меня дядя Сандро и тоже твердо посмотрел мне в глаза.

Опять на дороге появился милиционер. Дядя Сандро несколько подобрался в ожидании, когда тот поравняется с нами. Поравнявшись, милиционер снова остановился и мельком взглянул на свое дерево, как бы с презрительной надеждой увидеть на нем неожиданно появившиеся плоды, хотя теперь уже и на других деревьях не было ни одного плода.

– Пасешь? – перевел он взгляд на дядю Сандро.

– Пасу, – с достоинством ответил дядя Сандро.

– Чтоб ты столько счастья имел, сколько я пользы имею с твоего дерева, – проговорил милиционер и пошел дальше.

– Другой раз будешь летние выбирать, – крикнул ему вслед дядя Сандро.

Милиционер остановился и, обернувшись, горестно протянул:

– Летние… Ничего, Сандро, дождешься похуже того, что с тобой случилось, – добавил он и пошел дальше. Было похоже, что милиционер этой загадочной фразой дал знать, что автомобильная катастрофа – это деликатный намек того, кто свыше следит за нашими поступками и время от времени легкими щелчками напоминает о себе.

– Иди, иди, дуралей, – проговорил дядя Сандро скептически, но не очень громко.

– А почему ему летние сорта не нравятся? – спросил я.

– Наш сорт тем и хорош, что толстокожий… весной можно продавать…

Кажется, этим замечанием о выгодной толстокожести наших яблок в тот раз и закончилась наша встреча. В последующие годы, видимо потеряв надежду использовать меня в административном порядке, дядя Сандро поручал мне, если я к нему приходил в сезон, только собирать фрукты.

– Можешь есть от пуза, – говорил он, стоя под деревом и подавая мне снизу корзину, когда я вскарабкивался на нижнюю ветку.

Между прочим, пенсию он все же получил той же зимой. Правда, небольшую, что-то около двухсот рублей старыми деньгами, но все-таки пенсию. Я уж не знаю, что он там использовал для этого – то ли автомобильную катастрофу, то ли еще что. А может быть, люди, достигшие его возраста, вообще независимо от трудового стажа имеют право на пенсию.

– Нет, – сказал он, словно мягко возражая кому-то, – все-таки власть у нас неплохая, идет навстречу человеку.

– Как же все-таки получили? – полюбопытствовал я.

Мы сидели за столиком в той же приморской кофейне. Пытаясь загладить свою вину за неучастие в его пенсионных делах, я заказал графинчик коньяка, боржом и кофе – легкий горючий материал наших бесед.

Был один из тех чудных декабрьских дней, когда солнце не наваливает, распустив пояс, а доносит свое тепло в благородной, сдержанной дозировке. Дядя Сандро был в отличном настроении. Рассеянно, но доброжелательно оглядывая столики, он выслушал мой вопрос, погладил усы и, слегка запрокинув голову, притронулся к нежной складке на шее.

– Ты знаешь, что это такое? – спросил он, веселея глазами.

– Жир, – упрощенно ответил я.

– Мозоль, – ответил он с шутливой гордостью.

– От чего? – спросил я, стараясь угадать его стройный, хотя еще не совсем понятный силлогизм.

– Думаешь, легко быть вечным тамадой, – ответил он и еще сильней запрокинул голову, показывая, что, когда пьешь, все время приходится держать ее в таком положении. Он снова притронулся к этой складке на шее и даже поощрительно похлопал ее в том смысле, что она ему еще послужит.

Именно в эту встречу у нас разговор зашел о божественных промыслах. В это время газеты были переполнены разговорами о снежном человеке, и я кое-что пересказал ему.