Читать онлайн Бельведер бесплатно

Автор Дмитрий Пирьян. Любая часть по тексту этого романа от первой буквы до последней точки – интеллектуальная собственность автора, защищённая законами Российской Федерации.

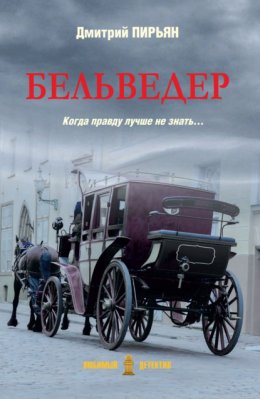

Роман Бельведер Ⓒ Д. Пирьян

Пролог

Утром второго августа 1878 года в рабочий кабинет уездного исправника Игнатия Васильевича Тарасова нижним полицейским чином было доставлено закрытое от посторонних взглядов конвертом важное донесение – рапорт станового пристава.

В рапорте сообщалось, что на окраине деревни Сашино, в пределах Петергофского погоста у Бабигонской дороги, казачий конвой обнаружил бездыханное тело некоего господина.

Мужчина преклонного возраста, с аккуратно выбритым подбородком, но в бакенбардах и закрученных на гренадёрский манер усах (таким видом модно носили в первую Кавказскую кампанию) был убит пулей. Лежал навзничь, запрокинув голову и с широко открытыми, безо всякого выражения глазами, уставленными в небо.

Предположение – наглая смерть вследствие огневого ранения, сиречь умер мгновенно. Застрелен при расстоянии.

Последнее надумывалось потому, что прочих следов кроме, как натоптанных чинами конвоя, на влажной почве вокруг тела убитого не наблюдалось.

Одет был в расточительно дорогой сюртук, саржевый жилет, светло-серые брюки в крупную клетку, в лаковые двухцветные штиблеты, собственно; при хронометре в серебряном корпусе, позолоченном пенсне, прочих и всяких мелочах.

«Жил щёголем к себе требовательным», – наспех отметили в деле, предположили характер убитого.

Ко всему ценному при нём обнаружились деньги – медной монетой около рубля, золотой империал и десять рублей казначейским кредитным билетом. То есть, убийца к жертве не приближался, труп не обыскивал, посему убийство с целью ограбления утверждать невозможно.

Месть из ревности, личная неприязнь, коммерческие склоки, политический заказ? Или всё это и разом – мимо? Что?..

Тарасов не единожды прочёл рапорт, однако никак не мог сосредоточиться и вникнуть в суть дела, осмыслить случившееся, между чтением невольно отвлекался – тут же и под рукой настороженно заглядывал в печатный листок «Кронштадтского вестника» от 30 июля 1878 года, в коем сообщалось:

«Большое гулянье в Петергофе в пользу Красного Креста.

На будущей неделе, во вторник, 1 августа, в Петергофе назначено гулянье в пользу местного отдела Красного Креста, состоящего под покровительством Ея Императорского Высочества принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской.»

– Ну, вот. Славно погуляли, – констатировал неприятное последствие массового увеселительного мероприятия Игнатий Васильевич и, тяжко вздохнув, невольно обернулся на живописный (кисти малоизвестного Ильи Репина) портрет Императора Всероссийского, Царя Польского и Великого князя Финляндского Александра Второго Николаевича, висевший через шнур на стене. На мгновение оцепенел, нервно передёрнул плечами, встряхнулся, как будто желая очистить обшлага рукавов от налипшего цветочного пуха, в это время года так раздражительно летевшего с полей и повсюду.

То, что убийство у Бабигонских высот и народные гуляния в Петергофе взаимосвязаны, уездный исправник нисколько не сомневался.

В раздумьях миновала четверть часа. Тарасов разочарованно прикинул: «Сиди, не сиди – не высидишь, само собой не рассосётся».

Вызвал в кабинет секретаря:

– Распорядитесь срочно запрячь ландо. По полудню прошу подать к парадной лестнице.

– С лошадьми сами управитесь, ваше благородие? – без огонька полюбопытствовал секретарь, ожидая ответ обычный. Тарасов имел характерную слабость, по-видимому, свойственную всем русским уездным исправникам, да и не только им. Некую страсть к конному и прочему, к тому времени уже набиралась в моду езда в моторных экипажах, быстрому движению. Часом любил деловито и с серьёзным видом лица (старался выглядеть и соответствовать общественному положению) разъезжать по округе верхом и в лёгких, открытых каретах, не обременяя себя услужливостью конюхов, кучеров и ездовых, иначе сказать, управлялся с лошадьми лично в полном романтическом воодушевлении.

– Эй-гей-гей! – подмывало, так и порывался исправник привстать на козлах, взмахнуть хлыстом и прикрикнуть-присвистнуть. И прикрикивал, и присвистывал. Но только когда впереди и вокруг соглядатаев не было.

– На сей час с кучером, – делово обусловил экипаж Игнатий Васильевич. – Проехать необходимо к Старо-Петергофскому вокзалу.

– Важный чин к нам? Именитая особа из Петербурга? – оживился секретарь, сдвинул брови и даже как-то весь вытянулся проволочным гвоздём.

– Нет, милейший, – озабоченно выдохнул Тарасов и объяснился: – Намереваюсь поспеть к проходящему из Ревеля. В Губернское присутствие нынче сам желаю отправиться.

Глава 1

Зиновий Петрович Ригель, вне всякого сомненья – из немцев, родился 5 января 1837 года (по юлианскому календарю.)

Но родился он не там, где по обыкновению рождаются все прочие и всякие немцы. К примеру, в Цюрихе, в Стокгольме, в Кёнигсберге или… Эх, бей уже в самое темя чёрт!.. в захолустной по европейским меркам Праге – масляных фонарей от бедности городской казны по улицам нет ни одного, водопроводная система – кое-как и где. И неказистая. Канализация и вовсе отсутствует – чего на мостовую выплеснули, тем и воняет с прошлой недели.

Нет, что вы?! Даже не там. А немцу-то ещё неприличней – в Могилёвской губернии, в Белицком (ныне Гомельском) уезде, в деревне Юрковичи, в самой крайней хате. В общем и целом, как нынче модно излагать, употребляя расхожее идеологическое клеше, родился на самых, что ни на есть задворках Российской Империи. В многодетной семье ремесленника, сапожника. И, казалось бы, что… Но, вот же и нет.

В детстве здоровье имел крепкое, не голодал. Отец его был хватким, сноровистым мастером, за разную деньгу, а чаще натуральный, но полезный к своему хозяйству обмен шил и чинил обувь всему уездному окружению.

Получалось Петру Карловичу (так звали отца) и прибыльных просьб от именитых персон и даже из Могилёва. И порой как снег на голову в таком ошеломительном и невпроворот заказе, с которым он не мог справиться лично и потому нанимал в помощь подмастерьев. А бывало, что нанимал и в убыток себе, но токмо бы сработать в срок, угодить господам и имени своего мастерового по уезду не уронить. А то ведь более и не позовут в подряд. А уезд тот не шибко и густ. Куда же при таких реалиях клиентами сорить-бросаться?

– Береги честь смолоду, – наставлял сына Пётр Карлович. – Дал слово – держи и обещанную тобой работу делай, а хоть и сам с того бессильно упади. Помни сын, раз покривишь душой, слукавишь, три разы по судьбе лихом обернётся.

– Та-а, понятно, – всякий раз беспечно отмахивался Зиновий.

– Молод и зелен ещё, – озабоченно вздыхал отец. – Не било тебя. Упаси Бог, чтоб и обошло.

– Та-а, понятно, – талдычил сын, тянул в сторону носом, дескать, оставьте вы эти нравоучения. Уже и довольно, папенька.

– Ой, гляди, бестолочь! – всем лицом суровел отец и впрок поддавал сыночку поучительную затрещину. Зиновий с обидой убегал, а Пётр Карлович вслед ему ещё долго грозился кулаком.

Двумя словами сказать, радел папенька за семью. Семья не бедствовала.

В отрочестве Зиновий Петрович обучился грамоте и богословию, окончил два класса церковной приходской в Юрковичах. А далее заботливо был оплачен и направлен для полнейшего образования в бурсу при Киевской духовной академии. Однако спустя два месяца в силу разных причин, то ли не ужился с прочими бурсаками, то ли заскучал по родным Юрковичам… Сбежал.

Сразу-то к отчему дому податься не решился. Скитался, терпел непривычную нужду, промышлял подаяниями. А ближе к ноябрьским холодам сдался и всё-таки упросил ездовых.

Почтовики, откликнувшись сочувствием, пристроили его на козлах омнибуса и свезли до Чернигова. А там и другие не бросили в беде юнца. Так и вернулся в Юрковичи к родительскому очагу. Исхудавший. В лохмотьях. Без сапог. И без образования.

Отцом в наставление был бит не единожды.

– Будет тебе по непотребным делам твоим, остолоп, – приговаривал отец. – Осрамил, растратил. И в толк не возьму с чего убёг от науки, Зина? А как бы и вовсе пропал, сгинул бродягой в чужих краях? Где было искать, слёзы горькие плакать?

Не получив в том какого-либо, а уж тем более внятного ответа, поддал берёзовым веником ещё и ещё. А после определил сына к делу в собственную сапожную мастерскую кожи мять, а где и в мелочах пособлять шорнику.

– Своевольную дурь с башки мозоли работные славно изгоняют. Прозябай теперь ремеслом, коль умом пробывать не способный. Отец кожи шьёт. Видать по всему и тебе шить.

И как в воду глядел папенька. Определил сыновью мастеровую пригодность, да и в целом судьбу, как голенище сапога отрезал. Стал со временем Зиновий не только кожи мять и чинить мездру, но и с раскроем справился. А далее и сам шить начал. Да так славно обойные швы накладывал, что отец его просто диву давался. Бывало, встанет поодаль и приглядывает, как Зиновий суровой нитью на барских башмаках чудную паутину плетёт. А как последний узелок затянет, что и не видать его, подойдёт, коснётся тяжёлой ладонью сыновьего плеча, да только всего и скажет:

– Belvedere (итал. прекрасный вид).

Такой возглас удовлетворённости Петра Карловича чем-либо и вообще, был единственно возможной похвалой, какую в течение всей жизни от него изредка слышали не только Зиновий, но и прочие домочадцы. Но отчего-то папенька не произносил диковинного слова по-немецки, как вроде и подобало бы ему, хоть и обрусевшему, но всё же немцу. А тарабарил на итальянский манер:

– Belvedere.

Зиновий ни чёрта не понимал в итальянском звучании, но по интонации смекал, что сие из уст родителя обозначало сплошное умиление. За тем и понимай – работа принята всецело, оплеух досадных и обидных выговоров не будет. И вполне возможно на вечерней зорьке рвануть вприпрыжку за околицу до сельских хлопцев и девчат – нарядом хвастать, играть в лапту, костры палить, шалить и безобразничать.

А было где и как.

Юрковичи – село большое, под тысячу дворов. И церковь белокаменная посреди села. И даже паровая мельница своя.

Раньше-то мельница была водяная, но лет тому назад – не припомню уже и сколько, но по весне и однозначно после пасхи, услышали сельчане со стороны государева тракта стальной скрежет, гул и некое оханье.

Сбежались, кто по близости был на околицу. Вгляделись, а по дороге своим ходом на огромных металлических колёсах, отплёвываясь тугим паром и изрыгая из дымовой трубы искры движется…

Ну, ей-ей, демон из преисподней – паровой локомотив.

С обозом в пешем и конном сопровождении. А кто сопровождает – не понятно. Потому как за клубами пара и в дыму – не видать и не разобрать ни дьявола.

– Антихрист!

Две бабки, Лукерья и Степанида, сельские знахарки разом плюхнулись на колени. А старый дед Щербак проворно кинулся во двор и ухватил крепкий берёзовый дрын:

– Бог милостивый! Не иначе как Наполеон вернулся?

Но только и всего – здешнего невежества.

Прочие жители Юрковичей разглядев-таки в сопровождении паровой машины местного помещика Усиевича и угадав по обмундированию трёх инженеров, одного фельдфебеля и солдат сапёрной роты радостно заголосили, замахали руками, а кое-кто даже пустился в пляс.

В общем, приветствовали прогресс.

С прогрессом этим, надо признать, служивым пришлось повозиться. Конструкцией своей паровик мог идти только прямо. А дороги в Могилёвской губернии, сами знаете какие. Это вам не тракты в южных Римских провинциях, али Невская перспектива в Петербурге. Всяко извилисты – где надо и где не надо. Вот как поп спьяну свернул на бричке, там и пролегли. Чтоб изменить направление движения паровой машины, солдатам приходилось поднимать поочерёдно передние колёса при помощи специальных железных заступов, подкладывать обильно смазанные салом толстые доски, а затем по ним сдвигать локомотив в ту или другую сторону. Зачастую доски трещали и ломались, их подменяли и снова двигали. Солдаты тужились и сами пыхтели, как тот паровоз. Инженеры расторопно бегали вокруг локомотива, глядели на манометры, давили клапаны, плескали воду, подбрасывали в топку уголь и дрова. А фельдфебель командовал солдатами:

– Давай, братушки! Ломи все разом! Поднажми! Эх-х!.. Ещё, родимые!.. – движение продолжалось.

Через луг, к самой мельнице локомотив решились подтянуть волами и тут намытарились, но управились всего за день. В течение следующей недели работа спорилась – паровую машину подняли и установили на заранее подготовленный фундамент. Демонтировали водяное колесо, заменили его шкивом, набросили приводные ремни…

С того времени на дороге, ведущей к мельнице, от колёс локомотива остались глубокие борозды и рытвины. А неподалёку, среди редкой поросли терновника валялось брошенное за ненадобностью старое водяное колесо. Сельская молодь, среди которой завсегдатаем был и Зина, повадилась сюда озорничать.

Бывало, притащат разные валуны, да камни и скрытно плюхнут их в рытвины и колдобины на дороге. Особенно такое славно удавалось после обильного дождя, когда в лужах булыжников не видно. А сами же всей своей хохочущей ватагой укроются на время за массивным колесом да в терновнике и ждут, когда на своей телеге поедет мельник. И хорошо бы на пустой телеге, без поклажи, без мешков с мукой. Телега тогда лёгкая и при всяком наезде на булыжник подпрыгивает резво, а там и высоко подбрасывает мельника. Тот поминает всех святых, безбожно матерится, трёт свой ушибленный зад, попадая обратно в телегу через раз.

И снова булыжник!.. А хлопцы и девчата хохочут взахлёб, потешаются, тайно укрывшись за мельничным колесом и при дороге. И всё сильнее да сильнее жмутся к земле, а там и друг к дружке, чтобы, значит, себя-то не выдать. Но перед тем, как козни мельнику учинить, хлопцы сугубо про меж себя договаривались, кто к кому из девчат жаться будет.

Большей частью хлопцы глядели на юную помещицу Софию Усиевич. Фигурой стройную, в запевах голосистую, в манерах артистичную… Односельчане в хоре пророчили ей славную, большую сцену и знаменитые гастроли. А возможно и в столице, чем судьба не ляжет? Эх, хороша была, чертовка!.. Да и покладистая во всём и до всех. А, пуще прочих к Ригелю. Бывало, встанет на сторонку – милее некуда… Что одинокая берёзка во широком поле. Да как затянет высоко и до чего же звонко:

Ой, в вишневому саду,

Там соловейка щебетав,

До дому я просилась-ся,

А вин меня все не пускав.

Поёт в малороссийском творческом манере – в самый надрыв. Ой-й-ой!.. что душа вот-вот из декольте на волю вырвется. А на всяких там не глядит – всё глядит на Зину.

Но вот Зиновий выпросил себе Аглаю, дочь сельского старосты Ефима Сапронова. Розовощёкую крепкую тринадцатилетнюю девку, хоть и весёлого, но скверного и упёртого характера. И как не налегал Зина и не старался разными хитростями и уговорами выцыганить для себя хотя бы поцелуй с намёком на продолжение, но Аглая эта – ни в какую.

– Мне батюшка такого делать не велит. Строго-настрого запрещает страстям волю давать. Грех такое делать. И думать не моги, ирод. А то, как дам камышовой бодылякой по твоей башке!

Локтем отстранится, тугое колено вперёд выставит. А ежели поднапрёшь, так и за чуб вихрастый оттаскает – не спросится. Зина раза с третьего смекнул – ошибка вышла, не на ту запал. А как теперь переменишься? Всё!.. Душой-то выбрал, прикипел. Да и перед обществом как-то неловко. Ответ прост – никак. Эх!.. Не свезло ему в родных Юрковичах в любовном деле. А ведь стукнуло уже семнадцать годков, возмужал.

И при таких-то мыслях пуще прежнего Зина ерепенился.

– Глафира одумайся! Уйду в солдаты! На войне сгину! – в отчаянии кричал он вслед убегающей зазнобе. – Попомнишь тогда и наплачешься! Ага?

– Скатертью дорога! Ага? – озорно хохотала в ответ девица и шасть за ворота отцовского подворья. И засов за собой – накрепко.

– Ну и пусть! – всякий раз закипал Зина. – В уезд к полковому командиру сбегу. Пусть вихры бреет. Револьверу выучусь. Буду француза воевать.

– А и нет его поблизости, – как–то обескуражил Зиновия дед Щербак, когда они вдвоём сидели среди тех самых, которыми Зина чуть было и не получил от любви по башке, камышей на пологом берегу Сожи и удили карася.

– Как так? – встрепенулся Зиновий. – Куда же подевался?

– Сгинул весь француз, – припоминая минувшие лихолетья, пожал плечами старый Щербак. – В наших землях и сгинул. Много его тут полегло. И не токмо французов, но и поляков, венгерцев, итальянцев и прочего супостата.

– Да ладно?!

– Угу. Кстати, и немцев – прусаков всяких. С тех прусаков, которые от сабель сумских гусар до Риги бежали, только твой дед Карла и уцелел. Я в тот год, считай, был такой же юнак, как ты сейчас. И вот помню: зима тогда приключилась лютая. Бабы наши сжалились над дедом твоим – подобрали его обмороженным в поле. Думали – околеет. Но нет же, выходили. Отогрели и в бане выпарили – отогнали немощь дубовым веником. А бабка твоя его к себе в хату проживать забрала. Понятно же, на своих-то бородатых не похож. Вот и приглянулся ей, немчура. Так и случился в наших Юрковичах немец Ригель. А вы, значит, с него и пошли. Тьфу, пропасть, ротозей!.. Гляди – клюёт. Выхватывай!

Зиновий выловил из реки жирного карася, радостно присвистнул, снял рыбину с крючка и бросил в плетёный садок.

– Ты в Крым топай, али на Кавказ, – посоветовал старый Щербак. – Люди говорят опять там османы и черкесы в горах озоруют и спасу от их набегов на царские гарнизоны нет. Понаедут на ослах под стены крепостей. Бранятся, соромно мудями трясут. В караульных камни и кизяки швыряют. А как погонишь османа и на его плечах зайдёшь в черкесский аул, так сразу и баталия. Вот где нынче геройство!

– А шо?! – вспыхнул очами Зина. – Могу и на Кавказ, найти бы дорогу, – сплюнул по рыбачьему суеверию на наживку и размашисто закинул снасть.

– Сохнешь по девке-то? – хитро прищурился дед Щербак.

– Да, это как бы… Самую малость бывает, – застенчиво признался Зиновий.

К вечернему перезвону оба наловили рыбы по увесистой плетёной корзине. Карась в тот день на навозного червя славно брал.

Глава 2

Тарасов отпустил экипаж, и размеренно отстукивая отделанной латунью буковой тростью по мостовой, направился в здание Старо-Петергофского вокзала. А далее в кассы.

Там он приобрёл билет до Санкт-Петербурга в первом классе. В так называемом пульмановском вагоне. В этаком промышленном чуде Северных Американских штатов, удивляющем пассажиров роскошью и комфортом интерьера и уже освоенном частными железнодорожными компаниями и в России.

Однако заморское техническое диво – дивом, но наши умельцы-то на пути финансово-экономического развития смекалкой своей прошагали дальше. Отличились практичностью и деловой хваткой, наладили в этих поездках ещё и чаепитие – смонтировали в тамбурах самовары. А кое-где и в каких местах и пироги с капустой, ливером и прочей требухой продавать стали. Эх и посыпалась же в прибавок звонкая монета от тех пульманов!

Должность Игнатия Васильевича хоть и была значимой, но не совсем позволяла ему пользоваться в пути привилегией первого класса. Вернее сказать, позволяла, но частично.

По делам службы за счёт казны ему полагалось следовать во втором классе, но циркуляром губернского прокурора, по личному желанию того или иного должностного лица допускалось производить доплату до первого класса из собственных денежных средств.

Тарасов в таких случаях, как поездка в столицу не скупился и доплачивал. Тем паче, что случаи таковые были в его практике редкостью.

Как правило, в Губернское присутствие, располагающееся в здании за номером 35 по проспекту Римского–Корсакова Тарасова вызывали именной депешей не более двух раз в полгода. Он лично доставлял отчёт по делопроизводству на стол губернскому прокурору. А далее три дня, будучи официально приглашённым в именитые дома на всякие светские рауты и фуршеты, принудительно развлекался. Не прийти-то нельзя, вздыхай – не вздыхай, а великосветский этикет обязывает.

Но нынешний случай по убеждению Игнатия Васильевича депеши не требовал, и Тарасов принял решение без особого вызова отправиться к губернскому прокурору, дабы получить аудиенцию и в личной беседе осведомить Его Превосходительство о происшествии близ Бабигонских высот, изложить суть дела, надумать последствие и выразить в общих чертах свои тревоги и опасения.

Поезд из Ревеля сделал остановку в Старом Петергофе на более длительный срок, чем обычно.

Задержалось движение тем, что пассажиров с разным багажом на перроне станции скопилось слишком много. Кое-где с посадкой в вагоны второго и третьего класса возникла чехарда.

– Экое табурище тут приключилась! – усмехнулся Тарасов, и соответствуя своему немалому чину, неспешно проследовал в довольно просторный пульман. И занял место в купе для двоих.

Через малое время к нему в купе заглянул некий, довольно молодой, но видом напыщенный господин. Замешкался в раздумье, перемялся с ноги на ногу, но всё же уселся – облюбовал свободный диван напротив Тарасова.

«Неприятный, высокомерный и видом скользкий тип. Наверняка плут картёжный, – подсознательно отметил уездный исправник, однако одёрнулся и отогнал профессионально навязчивые мысли: – Мерещатся же тебе повсюду жулики, исправник. Отдохнуть бы в какую-либо могилёвскую деревню нынче хорошо бы. Или вовсе в отставку отправиться, Игнатий Васильевич. А то ведь, не ровен час, на государевой службе окончательно умом в паранойю свихнёшься».

– Франц Адамович фон Штиглиц, – назвался попутчик. – Берг-гауптман горного ведомства.

– Уездный исправник Тарасов, Игнатий Васильевич, – в свой черёд представился Тарасов и осведомился: – Вы Александру Людвиговичу?..

– Племянник, – с нескрываемой важностью ответил Франц Адамович и уточнил: – Внучатый племянник.

Уездный исправник, в продолжение беседы, сдержанно:

– Рад нашему знакомству.

Берг-гауптман, в ответ, небрежно:

– Весьма польщён.

Однако же далее барон умолк и в плохо скрытом дискомфорте поджался коленями к окну.

«Так вот оно в чём дело, – смекнул Тарасов. – Брезгливый ты, Ваше Превосходительство. Видать мечтал в одиночестве ехать, а тут я – в попутчиках. И вероятно после оправления желудка в общественном нужнике, что на привокзальной площади – не благоухаю».

Игнатий Васильевич украдкой принюхался к своему сюртуку и отметил:

«Ну, так и есть. Жуть как провонял хлорной известью».

Отбытие поезда обозначила станционная рында. Паровоз загудел и сдёрнул состав с места. Клубы густого белого пара заволокли перрон – скрылись из виду провожающие, служивый железнодорожный и случайный люд.

Промелькнулось.

Близ торговых ларьков меж собой бранились грузчики – не поделили медяки. Старший смотритель расторопно семенил в пакгауз…

Минута, а за ней другая, и чертоги Старого Петергофа остались позади. Поезд набрал скорость.

Случайные попутчики (Тарасов и Штиглиц) ехали в просторном пульмане в совершенной гармонии, то есть старались не раздражать друг друга какими-либо навязчивыми обращениями.

Барон вяло листал старый, потрёпанный выпуск «Вокруг Света». Тарасов рассеянно глядел в окно и размышлял о своём.

«Кой чёрт затащил этого господина на Бабигонский тракт? – прикидывал в уме Игнатий Васильевич, освежал в памяти утренний рапорт. – Неужели он возвращался пешком? Ведь мог же нанять экипаж. Не беден и не скуп. Выпивкой не усугублял. Игрою в карты не увлекался. Общественные приличия соблюдал – в номерах мадам Люси с гулящими девицами не отсвечивал, вёл себя сдержанно. Порою слишком сдержанно. Даже на гране праведного. Но в столь поздний час и пешком?.. А возможно и в ранний час?.. И почему он оказался на кладбище? Чего ему там было делать?»

Тарасов мысленно запнулся и украдкой перекрестился:

«Вот ведь постыдная ирония. А нынче ему там самое место, упокой Господь его безгрешную… Или грешную?.. И всё-таки пешком? Ну да, пешком».

Игнатий Васильевич предположил:

«А если застрелили в другом месте, а на погост привезли бричкой и сбросили бездыханное тело – где пришлось?»

Тут же усомнился:

«Нет. Такому обстоятельству происшествия быть невозможно. Никаких следов. Совершенно нет никаких намёков на конную повозку. Чего же он там делал?»

– Как вы себе представляете, – не сдержался барон, потерял интерес к чтению журнальных очерков – небрежно отбросил печатное издание по другую сторону дивана. – Достанет ли нынче у Императора рассудка хотя бы на этот раз не увязнуть в войне с османами на Кавказе?

– Я полагаю, что наш Император… – Тарасов замялся, кашлянул в сторону: – К-х-м…

Интерес случайного, пусть даже и в генеральском чине попутчика был ему некстати, не ясен и неудобен, застал не иначе как врасплох, но опять же пресловутые светские правила обязывали, и он ответил барону.

Право, исправник ответил в не свойственной ему манере проживателей еврейского квартала на Лиговке. Тоб-то вопросом на вопрос:

– А чем, собственно, обусловлена ваша обеспокоенность, барон?

– Очередная сомнительная кампания, – высказался фон Штиглиц. – Смыслы её проведения туманны, сроки не понятны, нагрузка на казну велика, а прок не важный. Если, конечно, не сказать, что его совсем нет.

– Вы уже и обсчитали? – укоризненно прищурился Игнатий Васильевич.

– О чём речь?! – усмехнулся Франц Адамович. – Земли черкесов, адыгов и кабарды – беднее некуда. Про даргинцев, кумыков и рутульцев вовсе промолчу. Бывал, видел, знаю. Верьте, там сплошь и рядом камни. А что с них взять? – Барон приосанился, и поучительно вскинув вверх указательный палец, осведомил собеседника:

– Это же вам не Демидовские рудники на Тагиле, где в породе содержание железа зачастую под семьдесят процентов.

– Предрекаете невысокую заинтересованность рудоплавщиков? – нехотя, но всё же взялся в беседу Тарасов.

– Руда, вне всякого сомнения, на Кавказе есть, – заверил барон. – Но в ней железа – пшик. Это сколько её необходимо перебрать, переворошить, отсеять, чтобы получить обогащение?..

Франц Адамович, округлив глаза прикинул в уме и сам ответил на поставленный вопрос: – Пропасть! Десять пудов, а в результате – два с половиной, да и то вряд ли. Не стоит оно того, чтобы воевать и возиться. Поверьте, это я вам как знаток в горном деле заявляю.

– Весьма рассудительно, – подметил исправник.

Барон охотно встрепенулся:

– К слову сказать, и возить руду нет никакой возможности. Ну, не на ишаках же прикажите?

Штиглиц поджался в коленях, чуть склонился к Тарасову и заговорщицки предложил:

– А вот если бы Государевым указом тендер объявить. Произвести изыскания и для такой нужды наладить чугунку… хотя бы на паях… А в этом деле, как вам известно мой дядя был известный меценат и затейник, да и мы не лыком сшиты, способность к менеджменту унаследовали. Вот тогда… и быть может, – закинув нога на ногу, выставив таким кренделем напоказ чуть запачканные на подошве вроде как рыжей глиной дорогущие башмаки, берг-гауптман вольготно развалился на уютном диване.

Тарасов старался соблюдать приличия и не замечать, но нет-нет, да и воротил нос от этих его башмаков. Вероятно, где-то в пути барон неловко вступил в гнилое яблоко либо же…

«На меня за извёстку фыркал, а сам всей подошвой размашисто влез в собачий конфуз. Ну, и нет!.. Не бывает!.. Не бывает в наших краях такой отвратительной в рыжем цвете глины, – растерялся в догадках Игнатий Васильевич. Призадумался и утвердился: – Нет, не бывает. Нигде не встречал. Даже на перспективных карьерах у деревни Бобыльской, где вы, барон, вероятно, устроили геологическую разведку. А скорее всего просто вынюхивали, чего бы такого ещё в здешних краях и у Баушева перекупить в корысть вашему дядюшке. А после и вам по скорби получить. Вряд ли это глина. Ха-ха-ха… Говно это, а не глина!.. И квиты мы с вами, генерал. Не смотря на разницу в рангах и титулах – оба нынче с душком. Ха-ха-ха…»

– Как есть Кавказская затея – пустые хлопоты и непосильные для державы разорения. И не более того, – высказался берг-гауптман.

– Да как так, барон?! – всё же загорелся, втянулся в полемику Тарасов. – Не в золотом тельце жизни суть. Оно, конечно, рублём обмерить великое дело – разумно. Но, как бы из-за вашей политэкономии головы-то не потерять.

– Это о чём вы, господин исправник? – Франц Адамович от недомыслия откровенно смутился: – Факт есть и бесспорный. Осман-паша с войсками под Плевной сдался. Чего же теперь через два лаптя по карте на том Кавказе саблями махать?

– Издавна и поныне Кавказ для России – вопрос стратегический, – объяснился уездный исправник. – Это если хотите вопрос самого существования Российской Империи. Уже вы так скоро и позабыли Восточную войну? Севастополь и по сей час в руинах, что на это скажете? А чем в недавней истории обернулись для самой Европы всякие там; неуверенность, разногласия и несмелые решения – все эти заигрывания с османами на Балканах? Ведь было время, турок Вену осадил, насилу прогнали.

– Где Вена, а где мы? – равнодушно пожал плечами барон. – Под Шейново и Плевной нынче разумно отличились, не спорю. А до того?

– Что?

– В Крыму сами сплоховали. Дипломатией надо было брать, а не пушки выкатывать. Вот и хлебнули позору полной ложкой. Подумать только, Херсонесский колокол турки выкрали и продали. И кому, спрашиваю? – Штиглиц в возмущении округлил глаза: – Французам! Пакость, а не народ те ваши французы, скажу я вам.

– «Ну, да, – мысленно усмехнулся Тарасов. – Чувствуется в тебе колбасник, лягушатника на дух не переносишь. Прям как та дворовая собака соседского кота».

– Пакость!.. Прости, Господи… – фон Штиглиц перекрестился. – Чего тебе квакает в болоте, то и съедят. А после и сами, как те жабы без разбору друг на дружку лезут. Срам один на них и всяко призираемые нами. С той обиды и надулись. Жабы они и есть. В Notre-dame de Paris (франц. Собор Парижской Богоматери) наш колокол вывесили и нынче звонят. Дескать, глядите русские, вот каким чином вы с нами, таким и мы с вами обошлись. Вы, дескать, с наших наполеоновских пушек уличные столбы себе поделали, что у Троицкого ныне стоят. А мы в ваш православный благовест в Нотер-Дам-де-Пари для куртизанок к созыву на исповедь звонить станем. Тьфу! Жабы!.. И ладно бы в бою геройски взяли. А то, ведь, купили у турок в мизерную цену.

– Эн нет, – возразил Тарасов. – В Крымской баталии компромисс с коалицией был невозможен. Не для того они вокруг Чёрного моря собирались, чтоб задушевные беседы устраивать. А нынче Кавказ для России, что давеча Балканы для самой Европы. Такие дела, сударь. Для них-то мы прикрыли турецкую лазейку. А себе с Кавказом как обмишурились? Головы в наших министерствах светлые и суждения в них частью мудрые. И урок тот выучен. Да не усвоен.

– Вы настаиваете? – призадумался Франц Адамович.

– Уверен, – ответил Тарасов. – Турок себя ещё проявит. Задаст острого перцу и нашим, и вашим. Но согласитесь же, барон, ведь прищемили османы европейцам хвосты. Спуску им не дают, всё реваншем грезят. А ну, как и нас, пока мы на Дунае переправы строим, в Закавказье подожмут под самое Российское брюшко. Что тогда?

– Ну, знамо дело, неприятность, – не смело предположил берг-гауптман.

– Беда! – усилил Тарасов. – Не получат турки баталию в Ардагане – пролезут на Кубань. А там заерепенятся ногайцы. И пошло-поехало… А, этаким водоворотом, глядишь, австрияки с венграми не спасуют, и сядут в Чигирине, Хороле и Чугуеве.

– Казацкая старшина предаст, считаете? – насторожился барон.

– Предаст, – Тарасов ответил убеждённо. И разочарованно добавил: – А вот на сей раз вопрос всего лишь в деньгах.

Барон Штиглиц проникся тревогой и далее уже сам надумал окончательные неприятности:

– С юга-востока по краю Каспия не устоят супротив татар кизлярские казаки. С Дуная не поспеет Скобелев. С запада мадьяры от берегов Ингульца да сквозь Новую Прагу сомнут Бахмутовский гусарский полк. Измайловские роты замешкаются в Польше. И всё!.. Шагай себе разношёрстное вражье племя семимильными шагами отовсюду хоть и до самой Волги. А там возможно утратить Камышин?!.. А тут Казань и прочие от Государя отрекутся?!

– Вот вам и Кавказ, как сомнительная кампания, Франц Адамович, – пристыдил барона за прежнюю геополитическую близорукость подполковник Тарасов: – Как говориться, весь расчёт – до полушки.

– Что же Англия? – вскинулся статью фон Штиглиц. – Ведь Император, как не противился, но всё же уступил и подписал манифест. В угоду их ростовщикам провёл уму непостижимо затратную для государственной казны земельную реформу. И сам откупил крестьян с наделами. Поссорился с помещиками и в министерствах вызвал разногласия. Неужели и на этот раз британцы окажутся нам в контрах и не вступятся?

– Ещё как вступятся! – явил сарказм уездный исправник. – Но только, как и прежде на стороне османов. Так ведь и ждут тамошние пэры и лорды крайнего русского ослабления, дабы друга дружку обгоняя бегом рвануть на Кольский полуостров и в Олонецкую губернию. И там уже заложив салфетку, ножами и вилками российский пирог промеж себя поделить. А уже после, то поделённое иначе и всякими латинскими словами обозвать. Было, дескать, ваше, а теперь – нет. И не вспоминайте, русские.

– Но позвольте!.. А как же Королева?

– Эх, оставьте, – отмахнулся Тарасов и съязвил:

– Всенепременно с Ея Высочайшего… молчаливого согласия и поделят. И не ищите в Августейшем поведении корыстной подоплёки. Нет таковой. А смешно сказать, обычная внутриутробная бабья ревность. Ну, неужели вам взбрело подумать, что Королева за давностью простила Александру дармштадскую избранницу взамен себя.

– Ну что же, – пребывая в нескрываемом огорчении, пробормотал фон Штиглиц. – Здравомыслие признаю. Правда – за вами, – согласился: – Беда.

– Вот ведь и правильно, – похвалил Тарасов. – И дай Бог нашему Государю Александру Второму Николаевичу долгие лета, крепости духа и ясного разумения. Мы и раньше супостата били и ныне побьём. Чай силушка богатырская в народе не иссякла. Да и славными полководцами Бог не обделил.

– Вы о Бебутове и Барятинском? – несмело предположил барон.

– Так точно, – подтвердил уездный исправник.

Господа испытали обоюдную симпатию и в знак единомыслия пожали друг другу руки. Но до самого окончания пути более не проронили ни слова.

Расстояние от Старого Петергофа до Санкт-Петербурга – незначительное. Дорога заняла час с четвертью. За окном вагона в мягких тонах постелилось подпетербуржье; промелькнули дачные усадьбы Стрельны, монастырские Сергиевы посады, позолота куполов храма Адриана и Натальи в Старо-Паново.

Наконец-то поезд прибыл на Балтийский вокзал одноимённой железной дороги и замер, уткнувшись локомотивом в тупик.

– Благодарю за приятную беседу, – распрощался с уездным исправником Франц Адамович. – Надеюсь, что эта наша встреча была не последней.

Игнатий Васильевич не успел ответить Штиглицу, как подобает в таких случаях любезностью на любезность, потому как за окном узрев столицу, барон каким-то стремительным способом удалился из купе и в момент совершенно исчез из вида – затерялся в суете горожан, как будто растворился в Петербурге, словно, его в поезде и не было.

Тарасов лишь удивлённо присвистнул и умозаключил:

– Эка, ты, барон, оказался проворная бестия. Не фантом, нет. Но физкультурник знать отменный – бегаешь стремительно. Видом человек молодой, но умом рассудительный. Всяко заносчивый – оно и понятно, жизнью балованный. Досуг в достатке и полном содержательном счастье; танцы, высокие приёмы, безотчётные кутежи и бесшабашные пьянства с утра и за полночь. Эх, пропадай головушка и сплошное свинство! Однако аристократа в себе не пропил.

Исправник звучно высморкался в модный нынче батистовый носовой платочек и недоумённо поджал губы: – А всё, ей-богу, не даёт мне покоя в мыслях заноза. Где ты свои ботинки так обгадил? Как бы глина, а не глина. Дерьмо собачье?.. Тоже нет. В закрытом помещении терпеть собачьи испражнения нет никакой возможности. А мы вдвоём, гляди-ка – и ничего. До Петербурга – и с комфортом! Ну, в общем, чего не говорите господа, а этакого дела в уме не приложу.

Глава 3

Ея Императорскому Высочеству принцессе письмом:

«02. 08. 1878 года, 12 часов 02 минуты. Во время подготовки к придворному спектаклю «Яркий свет» понадобился конюх Егорий Кротов.

Мажордом Бычков Эдуард позвонил в колокольчик для вызова писаря охранной конторы Белецкого Аркадия, объяснив мне, что так будет быстрее разыскать конюха Егория. На вызов никто не явился. Я вошла в помещение писаря – дверь была открыта. Внутри никого нет. В помещении, где должен был находиться конюх, дверь оказалась заперта. На стук никто не откликнулся. Стучала я так долго и сильно, что из кабинета второго этажа явился распорядитель довольствием Батраков, Максим Ильич. Я была уверена, что конюх в помещении и спит, как это бывало и не один раз.

На колокольчик не отзывались ни писарь Аркадий Белецкий, ни конюх Егорий Кротов.

Не отходя от помещения писаря, я попросила Эдуарда Бычкова передать мне с кем-нибудь запасный ключ. А вдруг внутри с человеком что случилось?

Пожарный Паньков Савелий принёс мне ключ, отпёр замок и открыл дверь, за которой стоял писарь Белецкий с заспанным лицом. Он, вероятно, подумал, что я сама ходила за ключом, поэтому начал врать, что пришёл, а до этого писал уведомления в канцелярии. При этом моргал и смотрел мне прямо в глаза – врал. Так хотя бы рожу свою неумытую стыдливо отворотил, подлец!

Никак не ожидал он и того, что исключительно по средам кто-то может сон его побеспокоить.

Затем я начала разыскивать конюха Кротова Егория. Дворец не маленький, да было время и кому его предупредить. Но под парадной лестницей в дворницкой топчан и тюфяки были ещё тёплые, а Кротов Егорий, заспанный уже сидел в кухне над миской с едой. Вызова колокольчиком он не слышал, объяснив тем, что работал на конюшне, чистил у вашего любимчика гнедого лошака Буяра. А зараз у його обiд и если у меня нет до него других дел, то я могу идти хоть и ко всем псарям на псарню. И далее – несусветная мужицкая брань. Надуманная. Изречена молча. Но я-то всё слышала».

Объяснение писаря Аркадия Белецкого:

«Семь лет я писарем в охранной конторе Бельведера, но при сценических постановках ничего-сь не случалось и не требовался конюх».

Статс-дама Богомолова:

«И разве это даёт ему моральное право отсыпаться на службе, спрашиваю я? Именно из-за таких писарей, как этот Белецкий во дворцах и происходят непоправимые беды.

А также был сигнал от экономки, что писарь Белецкий не раз являлся во дворец за полночь в непотребном виде и просился ночевать в канцелярию или хотя бы в электрическое распределительное устройство. Но вахтовыми и швейцарами допущен не был. Шёл на конюшню, пьянствовал с Кротовым. А конюх Кротов во время развода караулов посреди парадного строя навозным задом влез на бричку, получил шпицрутенов и был унижен в окладе жалования, что подтверждают мажордом и бухгалтер казначейства.

По вечерам, когда на дворе и в галереях уже темно, электрических фонарей никто из швейцаров не зажигает. Этуаль Софья Усиевич для вдохновенья перед премьерой совершала променад, сослепу оступилась и упала в можжевеловую клумбу. Изодрала платье.

К слову сказать, камер-лакеи к приезду высоких гостей камзолов не меняют. Вид имеют зачуханный, не опрятный. Осмелюсь думать, надобно менять другими.

За сим кланяюсь Вашему Императорскому Высочеству».

Статс-дама, Марфа Богомолова. (Подпись).

Написано уведомление под диктант. Писарь охранной конторы, Аркадий Белецкий. (Подпись).

Прим. автора: орфография и содержание письма большей частью сохранены.

– Кого менять другими, милочка? – недоумённо спросила статс-даму Евгения Максимилиановна, отстранив от себя с трудом осмысленную записку, которую та подала: – Гостей или камзолы?

– Дворцовую прислугу, Ваше Высочество, – убедительно ответила Богомолова: – Сплошь обнаглели и тунеядцы. Заспались в перинах. Гнать их всех со двора и по шее! Воли захотелось?.. Получай!

– Чем же им таким чином будет наука?

– Испытают крайнюю нужду, наплачутся, на коленях приползут хлебушка просить. А что?.. Рокфеллеры, к примеру, в Северных Штатах таким образом и поступают. С периодичностью в два года в Chase Manhattan Bank (англ. Банк Манхеттен) меняют всю прислугу включая управляющего. Чем же тот банк не дворец, спрашиваю я? И каково умно! Тут тебе и свежая рабочая струя. И прочее… А, в случае какой финансовой каверзы – ручки в стороны. Нонсенс–с. Были ещё вчера служащими, а нынче уже выгнанные. Винить некого. Учтите, Ваше Высочество, что в Новом Свете не дураки. Собралось всё самое передовое, – протянула ихнему высочеству очередной листок: – Прочтите «Коммерсантъ».

– Хм… Рокфеллерам возможно передовое. Они ведь протестанты, если я не ошибаюсь? У них и в церквях кавардак. Даже папы нет, – Евгения Ольденбургская не приняла газету, степенно обошла просторную залу второго этажа, от скуки пересчитала картины, канделябры, кресла, этажерки, вазоны, банкетки. Отметила себе, где и на какой треснула обивка, а где всего-то и потёрлась. Какая ваза, глянь-ка, чуть сколота. И какой по счёту канделябр с царапиной и весь в пыли. Непорядок и не хорошо.

– Ай-ай-ай…

Остановилась у широко распахнутого окна. И тут её взору представился дивный вид.

Огромное, как астраханская дыня солнце ласково желтело высоко в небе. Горизонт был чист и безмятежен. Ни единого облачка, ни одного неловкого акварельного мазка в головокружительно бездонной лазури. А лишь невесомое розовое марево у его далёкой, глазами еле различимой кромки. Там – на востоке, где, пуще приглядись, угадывалось в Петербуржском ландшафте фундаментальное изваяние Исаакиевского Собора.

В воздухе приятно ощущались зефирные дуновения прибалтийской акватории. Дышалось полной грудью широко, привольно. А под окном, куда ты не устремись, утопал в цветочной палитре раскинувшийся на многие сажени и вокруг голубых фонтанных прудов Луговой парк.

У западной галереи над можжевеловой клумбой, куда вчерашним вечером из-за отсутствия освещения неуклюже завалилась этуаль, хлопотали садовники и лакеи. Остригали сломанные ветви, рыхлили почву, прибирали неуместный, не свойственный садовым посадкам мусор.

– Ось тут шампанское распивали, – на малороссийском диалекте проговорил один из них, сгребая в общую кучу битую бутылку.

– Фужеры нашлись, которых не доставало опосля фуршета в гостиной, – обрадовался другой.

– Где?

– Ты гляди острее. Сверкают хрусталём на парапете у южной калитки. Слава тебе, Пресвятая Богородица!.. Целёхонькие.

– В правом-то недопито. И яблочный конфитюр не докушали, господа. И пролили из розетки. Видать этим конфитюром спьяну наряды и заляпали. И брусчатка повсюду вымазана. Ей-богу, как кто вступил и топтал. Этуаль в крик: Лайно! (малоросс. дерьмо) Лайно!..

– И в правду схожее.

– А самой розетки нет.

– Как нет?

– Нашёл!

– Чего такого?.. Розетку?

– Наградной крест «За службу на Кавказе». На ленте. Барона Штиглица крест! Ох и огорчался господин барон об утрате. Три рубля обещался тому, кто отыщет.

– А ну, покажи. Он ли?

– Он самый. Серебряный и с позолотой. Фарт тебе, Васька! Готовь карманы под деньгу.

Из каретного двора выкатили императорский летний экипаж с откидным верхом. Стали готовиться к поездке. Кучер Панкрат Бобров совместно с конюхом Кротовым запрягли лошадей.

Прибыл императорский конвой из шести всадников нижних чинов под командой казачьего сотника Андрея Лозового. Писарь охранной конторы Аркадий Белецкий притащил из канцелярии ведомственную книгу и отметил каждого конвоира поимённо.

– Где его теперь встречать? – нетерпеливо вертелся меж всеми Василий.

– Знамо, где, – отозвался со стороны казачий сотник. – К Петергофскому вокзалу Александр Николаевич прибудут в назначенный срок. А вот когда прибудут, про то тебе, собака, знать не надобно.

– Да Бог с ним, с Государем, – отмахнулся садовник. – Мне Штиглица подавай. Орден вернуть желаю. И вознаграждение получить. А где нынче искать – не ведаю, коль они раньше отбыли – я же видел. А, прочие господа и актрисы разбежались из дворца на свiтанку (малоросс: рассвет). И не пойми куда и по личным потребностям.

– Не кручинься, Василь, – хлопнул садовника по плечу Кротов. – Вернётся твой Франц Адамович. На том тебе крестом осеняюсь. Он такой хитрый дьявол, к аперитиву всяко вернётся. Чай не каждый барон удостоен оказывать политес Императору. Да и других интересов ему тут найдётся. Прискачет вприпрыжку резвее старого Буяра, никуда не денется. А вот тут ты его и под уздцы!

И конюх показал садовнику, как надобно прихватить барона «под уздцы», чтоб тот не отвертелся, а исполнил обещание.

– Но зачем?.. Скажите, зачем? – Евгения Максимилиановна обернулась и вопросительным взглядом уставилась в статс-даму.

Марфа Богомолова опешила, неуклюже исполнила реверанс: – Не разумею суть вопроса Вашего Высочества. Зачем, что?..

Принцесса Ольденбургская свой вопрос снисходительно развернула:

– Зачем вам, милочка, во время репетиции сценического монолога понадобился конюх?

Богомолова спешно приблизилась к принцессе и с чувством обеспокоенности зашептала ей прямо в ухо:

– Придворного лекаря, господина Тихомирова, Лавра Георгиевича в Бельведере нет.

– Как так?! – вспыхнула очами Евгения Максимилиановна. – Августейшая семья в сей день изволили развеселиться постановкой домашнего театра. Декорации собраны. Актёры костюмированы. Батраков, Максим Ильич уже и доложил о закупке в окрестных хозяйствах десяти вёдер перезрелых томатов по одному рублю и двадцать семь копеек за ведро. Кортеж для встречи семьи отправлен. Непременно во дворец прибудет Император, – Ольденбургская подметила: – А ведь, как всем известно, ему уже довольно длительное время нездоровится. Определено лечение. Инъекции самим же лекарем назначены строго и по часам. Так и где же лекарь?!

– Не могу знать, – озабоченно вздохнула статс-дама. – Вчера, как стемнело и по окончанию болеро, сопровождая мадмуазель Софи они убыли на массовые гуляния по случаю и покровительству Вашего Высочества. А, затем намеривались (экономка божилась, что слышала) заглянуть в Стрельну, в имение к Суворову-Рымникскому. Экипаж с кучером отпустили – вернулся. Я и хотела расспросить конюха, возможно, что он ведает, а не давал ли господин Тихомиров кучеру!.. каких-либо поручений на утро? И если нет, то упросить мажордома отправить кучера к становому приставу с письменным уведомлением о срочном розыске, которое и должен был написать этот охламон и прохвост Белецкий.

– Ну и что?

– Так эти болваны всё проспали!

– А что же сам мажордом не обеспокоился? – от возмущения Евгения Максимилиановна даже притопнула изящной туфелькой. С юности имела такую властную привычку.

– Он такой же болван, как и остальные, – уязвила Богомолова. – Ночевал в спальне экономки, очухался лишь к двенадцатому часу. И то, после моего третьего требования… канделябром по подоконнику.

«Значит, вот кто тут мне мебель царапиной испортил», – подметила Евгения Максимилиановна.

– Да они все здесь хороши! Вчера-сь купец Калашник опять же в пьяном возмущении свою благоверную по Петергофу доской гонял.

– Коль уже благоверная, отчего тогда гонял?

– Как повалили, божился, что в ней уселась лярва. А сам-то с баварского пива косой по всей морде…

И далее статс-дама не преминула окунуть Ея Высочество в прочие свежие около-дворцовые интриги и сплетни. А тем временем под звуки полного оркестра и восторженные ликования высокопоставленных дачников императорский поезд уже прибыл на станцию Старый Петергоф.

Глава 4

В столице накрапывал мелкий, для петербуржцев с рождения привычный дождик. Прямо скажем, чертовщина, да и только творится с погодой в этом Петербурге. Тут дождь есть, а там нет. Удивительный каприз здешней природы. Буквально с утра всего лишь в тридцати верстах от Питера ни единого намёка на облачность, солнечно, а к полудню ещё и припекло так, что утекай и ховайся (малоросс: убегай, прячься) в лесную тень и куда там сможешь, а тут сплошь низкие облака и моросит. И спрятаться городскому обывателю от этой мороси негде. Парадные и проходные – на замках. Навесов на фасадах домов нет. И с деревьями, по части озеленения городских кварталов дело обстоит плохо.

Уездный исправник пересёк редко укрытый молодыми липами привокзальный сквер и очутился на набережной Обводного канала.

У Штиглицкого (Ново-Петергофского) моста в этот самый момент стояли двое и, как поначалу показалось Тарасову, вели между собой вовсе случайную беседу.

Одним из собеседников был уже знаком подполковнику, за долгие годы примелькался у вокзальной площади. Тарасов осведомился. Городничий-будочник Павел Прихватов. Крепкий, мордатый мужик лет тридцати пяти. Из отставных егерей. В полицейском головном уборе и шароварах. На боку шашка, на шее свисток на шнурке – всё как положено.

Другим оказался занятный тип. По фасону из новороссийских вольнонаёмных мастеровых, коими нынче был полон Путиловский завод. Этот казался вовсе не известным уездному исправнику. Игнатий Васильевич видел его впервые.

Довольно молодой, невысокого роста парень неказистого телосложения с крупной головой. Шатен, глаза карие. В картузе, льняных косоворотке и штанах. И небрежно наброшенном на плечи пиджаке, раскроем из зелёного шинельного сукна.

Прихватов о чём-то оживлённо рассказывал мастеровому, а тот с нескрываемым интересом внимал его рассказу и поддакивал в знак солидарности. А зачастую, как смекнулось Тарасову, задавал слишком уж наводящие вопросы, как будто выуживал из простодушного будочника нужную информацию. Тот же был и рад со служебной, постовой скуки распинаться – упражнялся в красноречии, вроде, как нежданно обрёл столь благодарного и терпеливого слушателя.

Уездный исправник в целях – не привлекать внимание, насколько оказалось допустимым, бочком-бочком приблизился к собеседникам и притих со стороны парапета. Как бы некто, совершая неторопливый послеобеденный променаж на минуту запнулся, намереваясь полюбоваться неспешным течением Обводного канала.

По правде сказать, что и любоваться там было нечем. Сплошь муть, грязь и зловоние. Но ничего другого Тарасову на ум не пришло. И он любовался. Упоительно вдыхал, и всем своим видом старался выказать умиротворение.

«Хорошо, что хоть мундир в поездку не напялил, – подумалось ему. – Вот была бы кому потеха наблюдать полицейского начальника, впавшего в романтизм у сточной канавы».

– Мерзавец! Подлец! Преступник!.. кричала она ему, а он наутёк, – рассказывал Прихватов. – Бельма навыкате, пасть раззявил, от натуги воздухом свистит, что кочегарка речного буксира. И бегом от неё. И вприпрыжку… И навпростец.

– Чего?!

– Не разбирая дороги. Напрямки.

– Ага, понятно. А что же она?

– Сущая дьяволица! – перекрестился Прихватов. – Телом сама сбитая. Щёки со страсти ажно пурпурные. Следом за ним. И не отстаёт… Ну-у, усмехаюсь, попал прелюбодей под бабий бунт.

– С чего предположили адюльтер (франц. ненависть из ревности)?

– Ну это, как бы… Так подумалось, – пожал плечами Прихватов. – А за кем же ещё, как не за лживым любовником посреди бела дня и на людях станет гоняться импозантная молодая баба?.. Да ещё и с револьвером в руках.

– Свят, свят, свят!..

– Револьвер-то я после приметил, – признался городовой. – Поначалу всей интуицией вцепился в беглеца. Неспроста, думаю, бежит к воде. Куда?! – кричу ему. Пёс!.. Не положено!.. Табличку о запрете купанья видел?

Прихватов пояснил:

– У нас же тут вот как. По нынешнему городскому регламенту повсюду, где водоём какой чем вырыт али природой сам по себе сделался и в нём возможны купания, необходимо ставить специальный пост спасения на водах. А ведь этому спасению – крепкий харч, сносную одёжу, да плав-средства какие-никакие, но обеспечь и подай. А коль в Петербурге вода-то сплошь и рядом, где же ты всего богатства на такие мероприятия напасёшься? А так, тьфу!.. Пустяк!.. Воткнул табличку «не дозволено», дескать, думать не моги сволочь всякая в воду лезть. И никаких забот. Регламент соблюдён и сплошная экономика. Так я же эту табличку ему и в харю!

– А что же он?

– Он, босяк и преступник!.. Промахнул мимо. И как сиганёт в канал с моста! И поплыл. А тут… Бах! Бах!.. Револьверные выстрелы. Я так и присел. И не то, чтобы испужался, а растерялся самую крихiтку (малоросс. крошку). Никак не ожидал, что эта баба – из кольта. Тяжела же машина. Бабе таким пяти-линейным калибром палить не с руки. Ей бы какой скрытный или дамский пистоль.

– Убила?!

– Не-а. Переплыл по воде, бес. Взобрался на пирс и по другой стороне стрекачом сбежал. Да куда там было бабе из кольта попасть?.. А, может и убила бы. Но урядники подоспели. И два филёра. Откуда они тут возьмись?.. Не пойму. Заломили ей руки и свели в участок.

Прихватов заметил скособоченного в правой стороне Тарасова. Видать в будочниках не задаром ел свой хлеб, примечал окрест высокие должностные чины и признавал на расстоянии даже без мундиров.

Уважительно вытянулся во-фрунт. Приветствовал начальство:

– Желаю вам здравствовать, господин исправник!

– И тебе не хворать, Павел Сидорович, – ответил Игнатий Васильевич и поинтересовался: – А чего это вы тут?

– Так вот, значит, знакомцу случай рассказываю, – объяснил Прихватов, обернулся…

А, знакомца того уже и след простыл.

– Вот же пропасть! – сплеснул руками городовой. – Ну что за люди нынче пошли? Как заприметят полицейское благородие, так сразу и тикают без оглядки. А вот к нам – к урядникам у них всё же доверие имеется.

– Кто же это был? – спросил Тарасов.

– Максим Ельников, – ответил городовой. – Паспорт у него я давеча проверял. Студент.

– Странно, – смутился Тарасов. – Я принял его за мастерового.

– Прикидывается, – выказал смекалку городовой. – Рядится мастеровым. Это у них фасон такой. Проживает он в доходных домах где-то у Нарвской заставы. Точнее доложить не могу-с.

– Что означает: «у них фасон»?

– В пролетария рядятся. Шутиха такая. Этот Максимка как-то бахвалился своим, вроде, как хождением в народ. Говорил, что в их кругах такое жизненное кредо, – Прихватов виновато хмыкнул: – Не могу знать, что оно за кредо такое, но не иначе как смутьян. Я давно за ним приглядываю.

– А тут он чего? – неспешно выпытывал городового Игнатий Васильевич.

– Так вы, как я приметил, уже всё и слышали, – хитро прищурился городовой. – Шибко он недавним случаем интересовался. Расспрашивал, что да как. Видать не без разницы ему эта политическая баба.

– С чего ты решил, что она политическая? – удивился Тарасов. – Сам же гутарiл (малоросс. говорил), что она за любовником гналась.

– Брехал, – растянулся самодовольной улыбкой Прихватов. – Заманивал, увлекал, зубы заговаривал. А вдруг, думаю, и он о чём сболтнёт, чего я не ведаю. А баба факт – политическая. Она же бумажки разбрасывала, когда ей шпики руки крутили. А в них так и вписано: Земля и воля! Долой Царя!.. Видать у неё задание такое было. Они же, эти политические так себя ведут, люди всякие рассказывали, что смутьяны эти, где и когда в кружок тайком соберутся, так сразу друг дружке задания разной важности поручают. Вот, значит, ей и досталось – бумажки бросать.

– Так отчего же она гналась за этим?.. Стреляла зачем? Вполне могла разбросать свои бумажки безо всякого шума и скандала. Дюже много могла сделать, да и не спеша расклеить своих бумажек на стенах вокзального павильона и ближайших домов. Возможно, что и получила бы от какого бдительного дворника под зад метлой, но только и всего. Более никто бы её ничем не потревожил.

– Вот этого, извиняйте ваше благородие, я не знаю, – пожал плечами будочник. – Пёс же их не поймёт этих политических. У них сто чертей в башке и ещё дюжина в печёнках. Оклеить стены, несомненно, могла. Потому как клей при ней филёры нашли. Но токмо клей сапожный, с бычьих хвостов и жжёных копыт вареный. Запах от него особый, шибко вонючий.

– И стреляла из кольта? Прямо так и распознал оружие? – усомнился исправник.

– Обижаете, Игнатий Васильевич, – нарочито обиделся Павел Прихватов. – Я всё–таки на Дунае семь годков в егерях отслужил. Сбрую повидал и пользовал всякую.

– Что же беглец?.. Кто он? Проявил себя в чём?

– Да как же он мог себя проявить? – пожал плечами Прихватов. – Напугался до смерти. И мокрый. А может и в штаны наложил с такого потрясения. Разве с той стороны учуешь? Обернулся он разок, но только всего и крикнул: «Глафира уймись!» А после проулками и сбежал.

– Спасибо тебе, голубчик, за радетельную службу, – искренне поблагодарил городового Тарасов и протянул ему серебряный рубль.

– Храни и вас Господь. Благодарствуйте, – Прихватов взял под козырёк. А уже потом с удовольствием принял из рук исправника целковый:

– Эх, будя за шо в трактире у Палкина рюмку анисовой пропустить. Да ещё и под смачную закуску. У них в меню расстегаи с онежским судаком – истинное объедение.

На том месте они и распрощались. Тарасов за пятак нанял извозчика, протрясся по булыжной мостовой до Римского-Корсакова и направился в здание Губернского присутствия.

На первом этаже здания располагалась типография и так называемое первое охранное отделение (о существовании которого здесь знали не многие постояльцы). На втором – помывочные комнаты, складские каморы, кухня и лазарет, в недавнем прошлом, отделения Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия, а ныне Петербуржского отдела Красного Креста. Третий этаж отводился под департаменты прокуратуры, суда и следствия. Далее, следуя наиболее распространённой петербуржской строительной логике, должны были возвышаться над всеми четвёртый этаж и чердак. Но возвышались ли они и кому определялись в пользование, Тарасова из простого любопытства это никогда не интересовало. А по служебной надобности, либо по какой собственной бытовой задумке – тому и более.

Игнатий Васильевич по мраморной лестнице привычно поднялся на третий, проследовал в приёмную и доложился флигель-адъютанту:

– Осведомите Его Превосходительство о моём заявлении на срочную аудиенцию.

– Минуту прошу обождать, господин подполковник, – учтиво щёлкнул каблуками флигель-адъютант и сквозь приоткрытую дверь прошмыгнул в апартаменты к губернскому прокурору. Буквально через мгновение выглянул оттуда и объявил: – Александр Фёдорович просят вас войти.

Тарасов вошёл.

– Здравия желаю, Ваше Превосходительство, – обратился он, как при таком посещении полагалось.

– День добрый, – ответил прокурор. И тут же усомнился: – Хотя какой он добрый, коль вы, друг милейший, столь срочно прибыли в Петербург. Предполагаю, что с дурными вестями?.. Прошу вас присаживаться.

Прокурор указал исправнику на массивное, обитое тёмно-синим татарским кумачом кресло.

– Увы, Александр Фёдорович, – ответил уездный исправник. – И рад бы разуверить вас, но обстоятельства таковы, что требуют неотлагательного моего доклада, потому как принять решение по сему делу единолично не считаю возможным. Прошу вас прочесть, – Тарасов передал прокурору рапорт станового пристава.

Генерал-майор Александр Фёдорович Хлопов – человек с виду монументальный, наделённый харизмой, несомненно карьерист безупречно носил мундир. Имел фигуру статную, был довольно высок и всей своей натурой фанатично старался походить на Императора. Словом сказать, многие из министерских чиновников и войсковых офицеров поговаривали, что он необъяснимо, но дюйм в дюйм в один рост с Александром Николаевичем. Причины к тому подводились разные, вплоть до таковой, дескать, губернский прокурор настолько любит и предан Государю, что просто, вот-де, силой мысли добился столь щепетильного сходства. Споры случались жаркие. Некоторые господа даже бились об заклад, заключали интересные пари, а пресловутый штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка Савватий Арнольдович Сысоев обещался стреляться из пистолетов и вызвать на дуэль любого, кто в этот факт не поверит. Кто-то попросту соглашался, не желая связываться с дурно воспитанным капитаном. Кто-то действительно верил. А кто и нет. Сысоев обещался, разночинная публика продолжала верить или сомневаться, азартно бродила. Склонялась то в одну, то в другую сторону. Чёрт же его знает. Ну, ей-богу!.. По крайней мере, визуально (да ты гляди шире) это так и казалось. Похож?.. Похож… А, рост?

Вот уже тут – совершенный тупик. Произвести инструментальные медицинские обмеры хоть у того, хоть у другого, спорщикам не было никакой возможности. Потому как под безобидным словом «рост» в придворном бомонде Петербурга деликатно подразумевалась величина интимной части сугубо мужского организма. Споры продолжались.

Александр Фёдорович, конечно, был осведомлён об этих, по его суждению глупых волнениях, на которые ему ровным счётом было наплевать. Мировоззрение его было устойчивым, характер он имел волевой, вспыльчивостью не отличался, ко всему относился рачительно. И казалось, ничто на свете не было способно вывести его из душевного равновесия. Однако Тарасов приметил, как по прочтению поданного им рапорта у губернского прокурора на лице прибавилось морщин и явным признаком соматического расстройства нервной системы на скулах заиграли желваки.

«Да уж, измотался Хлопов, – мысленно подметил уездный исправник. – Устал от юридических, особого значения забот. Явно выдохся. А ведь ещё не дряхлый старик. Ему всего-то пятьдесят восемь».

Александр Фёдорович молча вернул Тарасову рапорт. Поднялся и в задумчивости прошёлся по кабинету. Шагал небыстро, размеренно, оттягивая по-строевому носок. Тарасову даже показалось, что генерал сейчас представляет себя не здесь, а на плацу перед Императорским Зимним Дворцом.

Вот он остановился посередине. Выправился по швам. Повернулся…

Тут бы громоподобно, с металлом в голосе и воскликнуть:

К торжественному маршу! По случаю празднования… На одного линейного дистанции. Полк шагом… Марш!

– Этот убиенный господин именно тот, о котором я думаю?.. Или не так? – Прокурор задал вопросы неуверенно и даже как-то робко. Как будто теплил надежду найти у собеседника убежище от неминуемо очевидного ответа на них. Дескать, ничего не хочу знать. Не хочу!.. Не хочу!.. Не хочу!

– Сожалею, Ваше Превосходительство, но именно так, – подтвердил его догадку Тарасов. – Посему считаю нужным высказать личное мнение, что чинам уездной полицией дознавать обстоятельства и суть этого происшествия будет негоже. Прошу вас, Александр Фёдорович, дело это принять, обозвать важным и перепоручить.

– Нет, милостивый государь! – отмахнулся Хлопов. – Обождите вы со своим личным мнением. Это вопрос деликатный, не терпящий огласки. А вы, что же хотите его в столицу?! Да тут же присяжные поверенные растреплют, разнесут сплетню по всем судам. Набегут со своими ядовитыми вопросами все эти репортёры из «гудков», «свистков», «современников», «русских инвалидов» и прочего… Им даже обгоняя извозчиков бегом пылиться в переулках времени не понадобится – типография рядом, ниже этажом, прямо под нами. И всё! И пошёл-заработал станок! Дельце сделано. Завтра же Петербург наводнится кривотолками. А эти?..

Александр Фёдорович выразительно ткнул пальцем в пол, себе под ноги, указывая опять же на второй и первый этажи:

– Эти особы милосердия из Красного Креста. А, эти?.. Архаровцы охранного отделения… Собственной Его Императорского Величества канцелярии, – Хлопов неестественно выпучил глаза. – Они же мне проходу не дадут – расспросами замордуют. А у меня, милостивый государь, и так от нервных перенапряжений печень пошаливает. И шея местами в позвонках скрипит.

– Ну что же… Как прикажете, – пожал плечами Тарасов.

– Да, Игнатий Васильевич, – Хлопов окаменел лицом и вновь стал похож на прежнего Хлопова, собственно, которого все и привыкли видеть: – Непременно прикажу.

Губернский прокурор приказал, записав в своём дневнике:

– Доследовать дело чинами уездной полиции. Предварительное заключение предоставить в присутствие не позднее… (Ну, бог с ним) четырнадцатого октября сего года.

– Слушаюсь Вашего Превосходительства, – отчеканил Тарасов. – Благодарю за определение разумного срока. Пощадили.

– Не желает ли чаю испить? – спохватился губернский прокурор.

– Нет, Александр Фёдорович, – ответил Тарасов. – Уже и в поезде поспел откушать.

За этим уездный исправник и откланялся.

– Помощь вам оказана мною будет, – всё же смягчился и окликнул Тарасова Александр Фёдорович. – Ответственность частично с уездной полиции снимаю. Направлю к вам для уголовного преследования по делу столичного следователя.

– Просил бы характеристику, – заинтересовался Игнатий Васильевич.

– Целостный, практичный человек в чине капитана, – рекомендовал следователя Хлопов. – И уверяю вас, что своего нынешнего положения в обществе, чина и звания он добился прилежностью и умением. А отнюдь не сильной протекцией. Кстати, службу в нижних чинах от инфантерии проходил на Кавказе. Явил там похвальное усердие, острый ум и даже преуспел, что удивительно, по медицине! Был отмечен державными наградами и направлен в Санкт-Петербург для обучения военному медицинскому искусству, где к тому же выказал великолепную способность к аналитическому мышлению и следственному делу. Иначе был ориентирован по службе. И не ошибочно. Успешно раскрыл громкие, чудовищные злодеяния шайки лодочников у Чернышева моста. Направлен был в следственный департамент. А вот тут уже заметьте подполковник, лично мной направлен! И я не сожалею. А посему не скрою, он – человек амбициозный. В деловых сношениях, как правило, держит дистанцию. Однако надеюсь, что вы подружитесь. Кстати, в ваших краях он не чужак. И в Петергоф наведывается часто. Вроде как у Бабигонских высот похоронен его отец.

– Когда же прикажете встречать вашего следователя? – напоследок пожелал уточнить Тарасов.

– Отправлю незамедлительно, – ответил губернский прокурор. – А встречать не утруждайтесь. В этом нет никакой необходимости.

– Командировочное предписание прошу обсчитать, – Тарасов протянул генералу листок, подтверждающий растраты на поездку.

– Отметьте печатью у флигель-адъютанта Павлова. Я ему и вам фискальные дела всецело доверяю, – не глядя отмахнулся от забот личной росписью Александр Фёдорович.

Глава 5

В этот же час на втором этаже здания за номером 35 по Римского-Корсакова, в кухне при лазарете Красного Креста сёстры милосердия варили из перловой крупы кашу.

Не то, чтобы им самим нравился этот сельскохозяйственный ячменный продукт или умело состряпанное кушанье из него. Совершенно нет. Сёстры терпеть не могли за обедом постную, едва присоленную перловку и кухарили больше из принуждения, чем в радость. Перловая крупа назначалась в лазарете к обязательному употреблению в утверждённом Ея Принцессы высоким соизволением… регламенте кормления. То бишь в меню. А значит, что хочешь – не хочешь, но варить и скармливать пациентам обозначенный продукт стало уже быть обязательным. Да и самим откушивать приходилось, как говорится, в знак солидарности питаться с ранеными и больными из одного котла.

Штатно назначенной стряпухи в лазарет – не получилось. Поэтому сёстры милосердия кухарили к завтраку и ужину по очереди. А к обеду – все разом.

Сегодня к обеду перловку кашеварила Вишневская. Горская в тот же час стряпала кубанский борщ.

Провернув шумовкой в котле, Вишневская отёрла передником руки и посетовала:

– Какой дьявол надоумил смотрительницу возиться с перловкой? Мало того, что добрую половину пациенты не едят – выбрасываем в отхожее. Так ещё и сварить – наплачешься. Сколь бурлит, а в потребную кашу не распаривается. И так, и сяк толки её шумовкой, она – что дробь.

– Кипятка в котёл долей, – посоветовала ей сестра Горская и уязвила: – Пропорции не соблюдаешь, Мария. Воды недостаточно. Соль в крупу – сразу, а не потом. Оттого размякнет.

– Так доливала! – вспыхнула Вишневская. – Учи уже меня.

– Не учу вовсе. А советую, – объяснилась Горская.

– Сама дело знаю, – фыркнула Вишневская. – Терпеть перловку не могу. Всем естеством ненавижу. Не варится она, проклятая.

– Ой, мне ли не понять, – согласилась Горская. – Я и в свой черёд варю perle (франц. жемчужина. здесь: перловая крупа) не в радость. А кушать такое вовсе не могу – давлюсь первой ложкой.

Однако от своего не отступилась, ущипнула напарницу:

– А что не варится у тебя – нет в том неясности. Терпеливого усердия в тебе не достаёт. Сыплешь всё разом, льёшь на глазок. Если у тебя такое и с мазями, то и не знаю к чему оно годится.

– Мази – другое, Анна. К приготовлению мазей я отношусь с почтением. А каша – она и есть каша. К тому же из этой, второго номера крупы, будь она не ладна. Чего в ней особенно полезного, как только брюхо набить? Эх, знала бы, кто надоумил сей пушечной картечью лазарет довольствовать, прибила бы поварёшкой.

– Лавр Георгиевич за прошлым кураторским посещением наказ таковой сделал, предписание смотрительнице по лазарету выдал. Та из уважения исполнила.

Услышав о Тихомирове, Вишневская как-то насторожилась, заложила растрёпанные волосы гребнем. Притихла.

– Господин лейб-медик, – уведомила Горская, – по предпочтительному употреблению перловки при хронических болезнях желудочно-кишечного тракта прочёл нам полную лекцию. Привёл из европейской медицинской практики авторитетные суждения и подтвердил их личными лабораторными исследованиями. И вот что удивительно, казалось бы, перловка и всё этим сказано. А чего в ней только нет.

– Ничего в ней нет, – пробурчала Вишневская. – Ячмень ободранный и всё. Коням в рост жевать, – захватила горсть из мешка и высыпала в приоткрытое окно голубям. Птицы не слетелись.

– Ну вот, – указала Вишневская. – Даже голуби не клюют. Фураж скотине рогатой, да и только.

– Эн, не скажи, – возразила Горская. Извлекла из бюро и пролистнула записной блокнот, куда обычно вписывала особо важные лекарственные и поваренные рецепты.

Поведала:

– В одном фунте этого, по-твоему, фуражного обдира содержится дневная норма марганца, железа, фосфора. А витаминов…

– Ну?..

– Группа «В» имеется практически вся.

– Ладно, не утруждайся, – отмахнулась собеседница. – Коль Тихомиров наказал сварить и скормить – сварю и скормлю, – подбоченившись пригрозила кулачком в сторону палат: – Но только пусть попробуют эти больные не жрать!..

– Лавр Георгиевич – лекарь от Бога, – продолжала восхищаться куратором лазарета Анна Горская. – Он не только светоч научной, академической медицины, но к тому же великолепный, знающий травник. Даже из Лондона приезжали учёные гости и обращались к нему за консультациями. В особенности по вопросам срочного заживления внутренних кровотечений без полостного хирургического вмешательства.

– Удивительно, – Вишневская присела на поварской табурет: – Поделись со мной наукой сестра.

– Господину Тихомирову при лабораторных опытах удалось извлечь из plant ago (лат. подорожник) чудодейственное вещество, которое положительно влияет на заживление ран – усиливает сворачиваемость крови. Ты представляешь, Мария?! И кто бы мог подумать?! Обычный подорожник, которого в наших провинциях любой крестьянин большую часть года топчет лаптем. А в нём сокрыта такая оздоровительная силища.

– Как же анти-воспалительные свойства? – призадумалась Вишневская. – К тому же если с помощью инъекции лекарственного вещества заставить кровь сворачиваться пуще прежнего, то она становится густа. А это чрезмерно ухудшит состояния артерий, вен и капилляров. Не исключается тромбоз.

– В том и загадка, – досадно сплеснула руками Горская. – Научный пробел. А в прошлую инспекцию лекарь Тихомиров даже вступил в противоречия с профессором Пироговым. Убеждал профессора в важности своих опытов, доводы разные делал, формулы и прочие расчёты выводил мелом по доске. Я записала, что успела подглядеть.

– Что же ответил лекарю профессор?

– Сестрицы, прощенье просим, – заглянул в кухню каптенармус Патрикей Иванович Рунге. – Нарочные с невской портомойни в хозяйственные каморы бельё доставили. Соизволите же принять.

– Обождут, – отмахнулась Горская и запрятала в бюро свой блокнот.

– Не могут они, – возразил каптенармус и посетовал: – Признаюсь честью и мне по времени нет никакой возможности. Тут поспеть бы, да ещё у господ на Каменном острове дворы мести надобно.

– Ой, Патрикей Иванович, – укорила каптенармуса Горская. – Вы бы уже как определились, что ли?.. А то ведь, и при Красном Кресте – в службе. И у Петра Андреевича – в дворниках. И там, и сям. Прыгаете по Петербургу туда-сюда, прямо как Le Figaro у Бомарше.

– Невозможно-с от чего бы то ни было отказаться, – хитро усмехнулся в кулачок каптенармус. – При лазарете – довольствие. В дому Клейнмихелей – достаток. К моему невеликому батальному пенсиону – там и там выгода значимая. А тут ведь нынче оно как делается? Сахар тебе дорожает. Хлебные булки – так же. Терпеть убыток, с вашего позволения, не хотелось бы. Управлюсь как-нибудь, и с Божьей помощью. Так что извольте в сей момент принять бельё и отпустить меня негайно (малоросс. немедленно). Как говорится, подобру-поздорову.

– Ой, лихо, – фыркнула Вишневская. Оставила шумовку и обратилась к Горской: – Схожу – приму. Не отлипнет, окаянный, душу вытянет. А ты, сестрица, пока я хлопочу за бельё, кашу догляди.

Горская в ответ досадно сплеснула руками:

– Ну вот. Опять кухню на меня бросили.

Мария Вишневская – Анне Горской:

– Так уже.

Горская:

– А где сестра Сапронова? Со вчерашнего её не видно. Куда же запропастилась? Чем она занятая?

– Знать не могу, – отозвалась из коридора Вишневская. – Появится к обеду, сама у неё расспроси.

– А если не появится?

– Доложись смотрительнице и подпиши ей кляузу. Пора уже этой Сапроновой хорошенькую взбучку задать. Хитрить выучилась – за каждым неудобным разом всякой отговоркой отлынивает от обязанностей.

Глава 6

– Je suis vraiment desole (франц. не обессудьте, извините), господин следователь, – околоточный надзиратель неожиданно явил свое воспитание, как минимум гувернёром. Вероятно, таким образом, он желал учтиво извиниться за сложившееся неудобство. – Более чем пять минут для свидания дать вам не могу. Сами понимаете, не ровен час, нагрянут чины из охранного отделения. А я не желаю s, attirer un blame (франц. получить неприятность) по службе от участкового пристава, дескать, не спросив его дозволения пустил вас. Но и отказать неловко, вроде бы по положению о подотчётности обязан я вам содействовать. Так уже… пять минут, господин следователь. Пять минут… И пожалуйте к улице.

– Каков интерес жандармов в этом деле? – пройдя в комнату для свиданий с арестованными, спросил следователь. – Что им, собственно, нужно?

– Не могу знать, – ответил надзиратель. – Да только дельце это крамолой попахивает.

– Так уж и крамолой? – усомнился следователь. – Поди почудилось?

– Никак нет, господин капитан. Не почудилось. Опять же городовой Прихватов, Павел Сидорович в рапорте доходчиво рассказал, что очевиден шкандаль по причине неразделённой страсти, но листовки разбрасывала.

– Кто там понимает? – пожал плечами следователь и неожиданно предложил: – А может она эти листовки подобрала на улицах, не пропадать же бумагам? А чего в них написано не разобрала. Грамоте не обучена.

– С чего бросала тогда? – парировал околоточный.

– Не бросала вовсе. Возможно, из одежды сами выпали, когда урядники ей руки крутить стали. Ага?

– Что же это получается? Конфуз? – прихлопнул себе по коленям надзиратель. – Выходит, что она с револьвером бесцельно, как бы и так себе разгуливала по Петербургу. Ненароком собирала в подол разные бумаги. Случайно повстречала своего обидчика – любовника неверного. Решилась и погналась ему отомстить?

– Очень даже возможно. Admirablement (франц. замечательно), – похвалил следователь. – Браво. Ваши предположения не лишены логики.

– Мои?! – возмущённо замотал головой надзиратель, да так шибко, что фуражка сползла на ухо. – Нет уж, такое совершенно невозможно и подумать. Вы, господин капитан, не извольте держать меня в дураках. Особа эта не простая. Ей-ей, грамоте она обучена хлеще нашего. Наверняка курсистка. Потому, как после взятия её под стражу непременно затребовала к себе нынче модного адвоката… – околоточный, как пляшущая цыганка защёлкал пальцами пытаясь припомнить фамилию. Напрягся умом, но тщетно… Отмахнулся: – И журнальных репортёров из «Гудка». А в камеру, заметьте, попросила для себя печатное издание «Женщина и социализм» Августа Бебеля. И философские труды Дидро. В то Дидро я заглядывал. Уверяю вас, в нём всё писано по-французски.

– Обозвалась? – без интереса спросил капитан.

– А как же, – самодовольно ответил надзиратель. – Незамедлительно и безо всякой утайки. У нас ведь не забалуешь, – околоточный осёкся: – Однако доложу, что она назвалась добровольно. Мы мордобой не применяли. Эти политические, признаюсь, по совести, народец хоть и шальной, но явно башками об стену тронутый. Хватай их за всё и как хочешь – ничего и никогда не скрывают. Ей-богу, что сектанты. Легко с ними. Всего-то и дел, как полагается по обхождению обед мы для неё от Палкина доставили. Чин чином подали; хлебушко на тарелочке, салфетки, ложечку обмыли… Она за обеденным супом и обозвалась.

– Как же обозвалась?

– Аглая Ефимовна Сапронова.

– Да уж, сущее безрассудство, – разочарованно выдохнул следователь и поправил ладонью и без того безукоризненную причёску; что спереди, что сзади. Лишь вихрастый чубчик слегка выбивался из порядка и как-то раззадоривал, как бы уличая обладателя в сокрытом характере, дескать, а-нет, не купишь задёшево. Видать же – шалун ты нутром, ваше благородие. Повеса ещё тот, а пыжишься наружностью в сурового и непреклонного исполнителя имперской законности.

Но благородие прилежно старался и чубчик, в конечном счёте, так же улёгся – поддался бриолину.

На первый взгляд следователь по аксессуарам и строгому стилю чиновничьего наряда казался человеком серьёзным, сформированным, далеко зрелым и умудрённым жизненным опытом. На самом же деле был ещё довольно молод, чуть старше сорока. Сложение фигуры имел крепкое, статное, атлетическое. Лоб низкий, взгляд волевой, дерзкий. Нос прямой, греческий. Хотя, возможно, и немецкий.

– Действительное безумие, – пробормотал следователь и отмахнулся от неожиданного известия, как от назойливого насекомого, будь то муха или комар – без разницы: – А чего тут думать? Так и отмечу в рапорте, что это дело в компетенции охранной полиции. Исполню служебную формальность и adieu (франц. прощайте). Приведите арестованную. Обещаю вам, что в разговоре с ней более чем на пять минут я не задержусь.

В подтверждение выполнить обещанное самым серьёзным образом следователь вынул из кармана хронометр и туже взвёл пружину. Время пошло.

Через минуту надзиратель доставил арестованную на допрос.

– Вы обещались, господин Ригель, – с робкой надеждой в голосе напомнил он следователю. И вышел из комнаты, тем самым деликатно предоставляя встрече интимную обстановку: – Уже Христа ради…

– Всенепременно, любезный, – в очередной раз заверил капитан. – Всенепременно.

– Ну, здравствуй, Зина, – надменно приветствовала Ригеля вошедшая в комнату молодая, простоволосая, но по-русски красивая женщина. – Что же?.. Допрашивать меня станешь? А может сразу пытать? Чего уж тут церемониться?